扩展功能

文章信息

- 徐星, 吴群琪

- XU Xing, WU Qun-qi

- 基于随机效应模型的交通基础设施配置对收入差异影响的分析与测度

- Analysis and Measurement of Influence of Transport Infrastructure Configuration on Income Disparity Based on Random Effect Model

- 公路交通科技, 2018, 35(10): 150-158

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2018, 35(10): 150-158

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2018.10.020

-

文章历史

- 收稿日期: 2017-04-19

2. 长安大学 综合运输经济与管理研究中心, 陕西 西安 710064

2. Research Center of Comprehensive Transport Economics and Management, Xi'an Shaanxi 710064, China

改革开放30多年来,我国经济实现了高速增长,2016年我国GDP达到74.41万亿元,经济总量跃居世界第二。与此同时,人均GDP达到8 051.9美元,处在世界银行发展报告(2016)公布的中等收入国家区间4 126~12 735美元之间。到2020年,人民生活水平总体达到小康水平。然而,在经济高速增长的同时,社会中的贫富差距日益扩大,Gini系数从改革开放初期的0.288上升到2016年的0.465,超过了0.4的国际Gini系数警戒线。其中,尤以城乡收入差距和东、中、西部区域收入差距最为明显。

习近平总书记2014年12月在江苏调研时提出了“四个全面”的战略目标,其中协调推进全面建成小康社会的目标要求我国在注重经济增长的同时,要统筹城乡发展、统筹区域发展,实现全体公民能够共享经济发展的成果,从纲领和政策层面为解决目前的社会贫富差距、区域发展不均衡的社会突出矛盾指明了方向。

在资源配置方面,西方经济学资源配置关注的是资源的有效利用与物质财富增长最大化之间的关系。这种资源配置的思想在创造了巨大物质财富的同时,却对于决定物质财富创造的行为主体——人类自身体现失位。基于人类无差别生命周期的人本效用理论提出[1],资源的配置应以促进人类社会整体创新能力的提升最大化为配置目标。通过公共资源的合理配置,促进配置区域创造群社会劳动生产率的提升,改善配置区域社会成员在初次分配环节的收入分配额度。同时,创造群家庭收入的提升,有利于其对于子女的教育投入,从而促进配置区域养成群的人力资本积累,最终实现社会整体创新能力的提升。人本效用配置的现实意义是通过公共资源配置,改变市场资源配置造成的社会贫富差距、区域发展不均衡,实现整个社会的经济共享发展。

交通基础设施作为重要的公共资源,与经济发展存在紧密的联系[2]。首先,高水平的交通基础设施有利于区域间的货物与人员的往来,促进区域的专业化生产和规模经济,特别是经济活动中的运输相关行业。其次,从生产要素流动视角分析,交通基础设施的改善有利于劳动力供给市场中的个体更加便捷地获取高收入的工作职位。最后,从空间集聚视角分析,交通基础设施的改善有利于区域经济活动的空间集聚,形成集聚经济。因此,丰富而有效率的交通基础设施对于经济的发展具有重要作用[3-4]。

此外,高水平的交通基础设施能够整体提高区域的可达性,使居民能通过更加便捷的途径接受市场、学校、医疗等社会服务,这将会极大改善区域整体的福利水平和缓解社会的不公正现象。同时,区域交通条件的改善和网络的连通能够改变商业投资环境,提升区域的市场竞争能力,缩小欠发达区域与发达区域经济发展的差距[5]。

因此,分析交通基础设施配置对于收入差异的影响,对于政府合理利用交通基础设施置的手段,缓解社会贫富差距,协调区域、城乡不均衡发展,实现社会财富的人本效用配置具有重要的意义。

1 交通基础设施与经济发展、收入分配的研究综述对于交通基础设施配置的研究,国内外学者主要关注的是交通基础设施配置如何促进经济的发展,这是经济增长理论和运输经济学界的一个研究热点。不同时期的经济增长理论由于从不同的假设出发,对交通基础设施的关注点也不尽相同。首先,Keynes引入乘数效应理论,认为交通基础设施投资不仅能够直接增加总产出,而且能够通过乘数效应数倍地增加产出,并创造就业、增加收入。以Solow为代表的新古典增长理论,将交通基础设施作为公共资本投入纳入生产函数,分析交通基础设施对于整个社会经济增长的正向作用。然而,两者都认为资本扩张对经济增长的影响最终受制于边际报酬递减规律,虽然交通基础设施投资提高了整个社会的资本存量、增加了产出,但其对经济增长只有短期效应,不能影响长期经济增长。其次,以Barro等[6-7]为代表的新增长理论学者认为,交通基础设施投资的外部性会促进企业研发、人力资本积累,能够推动经济长期的增长。新经济地理理论学者Fujita, Baldwin等[8-9]认为,交通基础设施投资可以降低区域的交易成本,产生集聚效应,进而促进区域分工专业化,推动经济长期的增长。最后,在实证方面,国内学者张学良等基于内生增长理论模型,通过空间回归分析认为交通基础设施对经济增长存在正向空间溢出效应。同时,刘秉镰等基于我国省际面板数据研究了交通基础设施与全要素生产率增长之间的关系,也认为我国交通基础设施对于经济增长存在正向的空间溢出效应。

然而,经济发展的最终目标应该是提升民生福利水平[10],联合国2000年峰会设定的千年发展目标也凸显了民生福利的重要性。交通基础设施作为最终消费品,是影响一国或地区社会福利和居民实际收入水平及生活质量的重要因素[11]。以Rodan等为代表的发展经济学家认为,包括交通在内的基础设施是经济发展的一种社会先行资本,大规模的基础设施投资对于社会摆脱贫困,实现经济发展具有重要的作用。Demurger、刘生龙等[12-13]认识到交通基础设施的福利效用,并先后利用内生增长模型对我国各省份的交通基础设施水平与劳动生产率、收入水平进行了回归分析,得出区域的交通基础设施配置水平越高,区域的劳动生产率、收入水平也就越高的结论。

但是,以上文献较少直接研究交通基础设施的配置与收入差异的关系。正如人本效用理论所述,交通基础设施作为重要的公共资源配置,有利于促进配置区域社会劳动生产率的提升,增加区域社会成员在初次分配环节的收入份额,从而可以改变整个社会的收入结构。从现实分析,政府近些年的交通投资集中在发达地区,比如高铁、高速公路。这种配置思路注重经济效益,却忽视收入分配,而且这种趋势仍在持续。因而,分析交通基础设施对于收入差异影响的福利效应,对于政府转变交通投资方向、缓解社会贫富差距、协调区域和城乡发展不均衡具有重要的参考价值。

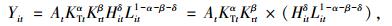

2 交通基础设施配置对收入差异影响的理论分析在分析交通基础设施配置与收入差异的关系前,首先建立交通基础设施与社会劳动生产率增长率的理论模型。基于扩展的Solow生产函数模型[14-15],构造包含私有资本、公共资本两类资本的C-D经济增长模型。此外,公共资本又可分为交通基础设施和非交通基础设施的公共资本。私人资本仅指人力资本投入。人口依据收入水平划分为i组收入群体。

|

(1) |

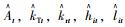

式中,Yit为第i组收入群体t时刻的收入;At为当前的技术水平;KTt为区域t时刻的总体交通基础设施水平;Krt为其他公共资本水平;Hit为区域t时刻的人力资本水平;Lit为t时刻的区域总人口数;α,β,δ,1-α-β-δ分别为不同变量的产出弹性,且弹性值小于1。

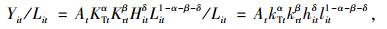

为了获得人均收入水平,对式(1)两边同除以Lit:

|

(2) |

即:

|

(3) |

式中,yit为第i组收入群体t时刻的人均收入水平;kTt为区域t时刻的人均交通基础设施水平;krt为人均其他的公共资本水平;hit为区域t时刻的人均人力资本水平;lit为区域t时刻的人均劳动力投入。

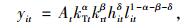

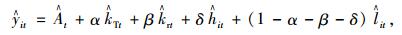

对式(3)两边同取对数,并对时间t取导数,得到产出增长率的表达式:

|

(4) |

式中,

|

(5) |

由式(5)可知,对交通基础设施的持续投资明显会提升配置区域的收入水平。

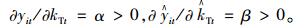

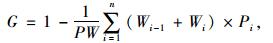

在以上分析结果的基础上,分析交通基础设施如何影响区域收入分配结构。Gini系数是目前为止国际上最权威的衡量收入分配差距的指数变量。它是从洛伦兹曲线推导出来的,体现在全部居民收入中用于进行不平均分配的那部分收入所占的比例。这个系数的取值为0~1。总之,更低的Gini系数水平预示着更加平均的财富分配,更高的Gini系数意味着收入两级分化的社会。Deaton [16]给出了Gini系数的简单计算公式:

|

(6) |

式中,l为总体的人口数;m为不同收入水平的群体数;μ为总人口的平均收入水平;y[i]t为在t时刻有序统计数据,比如y[1]t≤y[2]t…≤y[m]t。

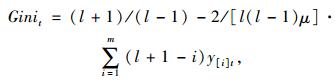

综合式(5)、式(6),发现kTt增加,第i组收入群体的收入水平yit和总人口的平均收入水平μ就会随之增加。这意味着更好的交通基础设施水平会推动区域经济的发展,进而提升区域的平均收入水平。那么衡量收入差距的Gini系数是如何对于交通基础设施的改善进行反映的?这取决于第i组收入群体收入增长yit和总人口平均收入水平μ的增加幅度。比如,如果

构建包含衡量收入不均变量、交通基础设施水平变量及其他影响收入分配水平的面板数据模型:

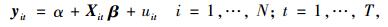

|

(7) |

|

(8) |

式中,yit为在给定时刻t的收入不均指标,该指标可利用包括区域居民总体(G)、城镇居民(Gu)、农村居民(Gr)的Gini系数的矩阵Gmatrix表示;Xit为K个解释变量的第i个个体第t时期的观测值, X为其解释变量的矩阵; β为相关系数矩阵;α为标量;μi为不可观测到的个体的特殊效应;νit为剩余的随机扰动;i为全国不同省份的个体;t为时间。

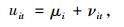

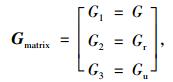

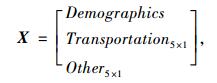

进一步,模型中的Gmatrix和X可以细化表示为:

|

(9) |

|

(10) |

式中,G为区域总体的基尼系数;Gu为区域内城镇的基尼系数;Gr为区域内农村地区的基尼系数;Demographics为有关人口统计的变量,这里指教育程度,用居民受教育年限表示;Transportation5×1为不同类型的交通基础设施,包括公路网密度、铁路网密度、高速公路网密度、一级路网密度和二级路网密度;Other5×1为控制变量,包括国民生产总值GDP、人均收入水平、消费价格指数CPI、第三产业增长率和公共支出额度。

在我国统计年鉴中,城镇和农村居民收入分组的数据格式并不一致,1986年之前的城镇和2001年之前的农村居民收入按照一定的收入区间分组,城镇在1987年之后按收入等级分为非等份的7组,农村在2001年之后按收入等级分为5等份。因此,无论是等份还是非等份的Gini系数计算公式都不能提供口径一致的计算结果。因而,根据Gini系数是洛伦兹曲线图中不平等面积与完全不平等面积的比值,可以推导出如下避开等份和非等份分组计算Gini系数的公式:

|

(11) |

式中,P为总人口;W为总收入;Wi为累计到第i组的收入;Pi为第i组的人口数。

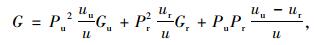

利用式(11)直接计算出各省(市、区)城镇居民、农村居民收入Gini系数,然后利用Sundrum提出的分组加权法计算出总体的居民收入Gini系数:

|

(12) |

式中,Gu和Gr分别为城镇居民收入差别的Gini系数与农村居民收入差别的Gini系数;Pu和Pr分别为城镇、农村人口比例;uu和ur分别为城镇、农村人均收入,u为全省(市、区)的人均收入。

综合《2016中国统计年鉴》和田卫民、Benjamin的相关研究[17-18],除去数据不全的港澳台、西藏、海南、山东和吉林,计算了全国27个省份的城镇Gini系数、农村地区Gini系数以及总体Gini系数。进一步,利用可获得的1998—2015年全国27个省、市、自治区的面板数据,并遵循《中国统计年鉴2016》依据经济发展水平的划分标准,划分为东部、中部、西部3个地区,进行回归分析考察。

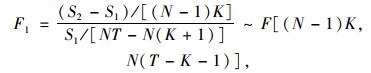

3.2 模型估计用面板数据所做的回归模型称为面板数据模型,该模型和截面数据模型一样,分为线性模型和非线性回归模型。面板数据的线性模型又分为变系数模型、变截距模型和混合模型。混合模型可以通过一般多元线性回归的最小二乘方法进行估计;变截距模型则需要判断模型是属于固定效应模型或随机效应模型,然后通过最小二乘虚拟变量模型(LSDV)或者广义最小二乘法(FGLS)进行估计;变系数模型可利用极大似然法等方法进行模拟和估计[19]。首先利用协方差分析方法对选择哪种面板估计模型做出初步判断。

第1步,确定两个假设

H1:系数和截距都相同即,α1=α2=…=αN,且β1=β2=…=βN(混合模型)。

H2:系数相同即β1=β2=…=βN(变截距模型)。

第2步,构造F统计量

|

(13) |

式中,S1和S2为变截距模型和混合模型的残差平方和。N表示有N个特定的个体;K表示个体的K个属性;T表示样本个体所在的T个不同时期。

比较F统计量与F检验临界值的大小,从而确定选择哪种模型。如果F1小于0.05显著水平上统计量F的临界值,则接受原假设,面板模型为混合回归模型;反之,如果F1大于0.05显著水平上统计量F的临界值,则拒绝原假设,面板模型为变截距模型。

以东部地区Gini系数与解释变量之间的面板回归模型为例,由Eviews计算求得S2=0.091 312,S1=0.035 156,N=9,K=8,T=16,F1=1.572 4,F0.05(64, 63)=0.659 97。所以,F1>F0.05(64, 63)拒绝原假设,故使用变截距面板模型进行估计。

在确定使用变截距面板模型进行估计后,需要通过Hausman设定检验判断使用固定效应模型或者随机效应模型。设定检验结果如下。

检验结果显著,不能拒绝随机效应的原假设,故使用随机效应模型进行面板数据回归分析的估计。

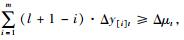

按照此方法,可以确定东部地区Gr,Gu与解释变量之间的面板回归模型为随机效应模型;中部地区G,Gr,Gu与解释变量之间的面板回归模型为随机效应模型;西部地区的G,Gr,Gu与解释变量之间的面板回归模型为随机效应模型。具体的面板回归分析结果如表 2、表 3。

| 变量 | 东部地区 | 中部地区 | |||||

| G | Gr | Gu | G | Gr | Gu | ||

| 教育质量 | 0.021***(0.000) | -0.021***(0.000) | 0.022***(0.000) | 0.010**(0.018) | -0.038***(0.000) | 0.036***(0.000) | |

| 铁路网密度 | -2.803***(0.000) | 0.464*(0.056) | -2.233***(0.000) | 3.45***(0.001) | 0.737(0.359) | 0.366(0.767) | |

| 公路网密度 | -0.002*(0.092) | -0.001(0.776) | -0.002*(0.104) | -0.022***(0.006) | 0.048(0.506) | -0.050*(0.101) | |

| 高速公路网密度 | -0.723***(0.000) | 1.262***(0.000) | -0.296***(0.000) | -0.899***(0.001) | 1.754***(0.002) | -0.099***(0.006) | |

| 一级路网密度 | -0.073(0.352) | 0.636***(0.000) | 0.008(0.938) | 0.911(0.226) | -1.407(0.221) | -2.704***(0.004) | |

| 二级路网密度 | 0.325***(0.000) | -0.421***(0.000) | 0.252***(0.000) | -0.082(0.509) | -0.315***(0.002) | 0.137***(0.001) | |

| CPI | 0.003***(0.000) | -0.001(0.775) | 0.003***(0.005) | 0.005***(0.000) | 0.004(0.651) | 0.001(0.755) | |

| 第三产业增长率 | 0.001(0.178) | -0.001(0.630) | 0.003***(0.006) | 0.001(0.474) | 0.001(0.652) | 0.001(0.586) | |

| GDP | 0.025***(0.000) | -0.030***(0.000) | 0.012(0.874) | -0.035**(0.049) | 0.081(0.535) | 0.036***(0.000) | |

| 人均收入水平 | 0.054***(0.001) | -0.054***(0.005) | 0.005***(0.006) | 0.020***(0.001) | 0.026***(0.000) | 0.039***(0.000) | |

| 公共支出额度 | -0.015***(0.002) | 0.018** (0.082) | -0.052(0.407) | -0.020**(0.011) | -0.030**(0.020) | -0.025***(0.000) | |

| 拟合度 | 0.727 | 0.469 | 0.416 | 0.442 | 0.559 | 0.477 | |

| 注:*, **, ***分别表示在10%, 5%, 1%显著性水平下显著。 | |||||||

| 西部地区 | |||||||

| 变量 | G | Gr | Gu | 变量 | G | Gr | Gu |

| 教育质量 | 0.009*** (0.000) |

-0.013*** (0.000) |

0.004 (0.207) |

一级路网密度 | -4.850*** (0.003) |

-1.424 (0.451) |

0.579 (0.746) |

| 铁路网密度 | -0.321** (0.028) |

0.981 (0.434) |

-1.924** (0.043) |

二级路网密度 | 0.062 (0.838) |

-0.317** (0.020) |

0.847 (0.438) |

| 公路网密度 | -0.008** (0.015) |

-0.020 (0.327) |

-0.001 (0.995) |

CPI | 0.003*** (0.000) |

0.004 (0.527) |

-0.001 (0.704) |

| 高速公路网密度 | 1.112 (0.256) |

-0.564 (0.614) |

2.005* (0.064) |

第三产业增长率 | 0.001 (0.326) |

-0.001 (0.397) |

-0.001** (0.048) |

| GDP | -0.062*** (0.004) |

-0.093*** (0.000) |

-0.091*** (0.000) |

公共支出额度 | 0.019** (0.025) |

0.016** (0.030) |

0.023*** (0.007) |

| 人均收入水平 | 0.058 (0.129) |

0.017*** (0.000) |

0.016*** (0.000) |

拟合度 | 0.439 | 0.468 | 0.458 |

| 注:*, **, ***分别表示在10%, 5%, 1%显著性水平下显著。 | |||||||

3.3 结果分析

从交通基础设施配置与收入不均的面板数据回归分析结果可知,不同类型的交通基础设施配置对收入不均的影响是有差别的,特别是在东部、中部、西部不同区域,不同类型的交通基础设施配置对收入不均影响的差异更为明显。以下按照东、中、西3个区域进行划分,结合面板回归结果,分析不同类型交通基础设施配置对区域收入分配不均的影响。

首先,在东部地区,铁路、高速公路的配置对缓解整体、城镇的收入分配不均具有正向作用,却对农村地区的收入分配不均具有负向作用。公路网的总体配置对缓解整体和城镇的收入分配不均具有正向作用,但效果偏弱。一级公路的配置对农村地区的收入分配不均具有负向作用;二级公路的配置对整体、城镇收入分配不均具有负向作用,却对缓解农村地区收入分配不均具有正向作用。

进一步分析,在东部发达地区,经济社会具有一定的产业基础和市场规模,铁路运输具有运输量大、运输距离长、成本低廉的优势,这有利于货物在原料基地与生产基地之间的运输,促进区域专业化分工、规模化生产,提升区域的劳动生产率[5, 20],进而缩小区域整体和城镇居民收入差异。由于铁路网的节点多分布在较大城市,因而铁路对缓解农村地区的收入差异作用不高。对于高速公路的配置效果,高速公路的配置将有利于大批量货物在区域内不同节点之间快速、便捷的流动及优质劳动力资源跨区域流动,这有利于区域内的专业化分工、知识溢出和技术扩散[6-7]。所以,高速公路的配置能够提升区域居民的人均收入水平,缩小地区整体和城镇居民收入差距。与铁路网类似,高速公路网的节点多分布在较大的城镇,对农村地区的影响较低。对于公路网总体的配置效果,公路网的配置有利于提升区域内的可达性和经济联系,促进整个区域收入水平的提高,进而缩小区域整体的收入差距。对于一级公路的配置效果,与高速公路类似,由于一级公路网的节点无法覆盖农村地区,因而对农村地区收入分配不均无正向的空间溢出效应; 对于二级公路的配置效果,二级公路网的通行能力相比高速公路、一级公路较弱,速度也较低。因此,二级公路无法满足城市之间大批量、时效性的运输需求,客观上制约了城市经济的发展,对改善区域内城镇居民收入差异具有负向的空间溢出效应。相反,二级公路可以实现农村地区可达性的运输需求,这对具有一定生产基础的农村地区的经济发展和居民收入水平的提升、收入不均的改善具有正向的作用。

其次,在中部地区,铁路的配置对整体的收入分配不均具有负向作用。公路网总体的配置对缓解中部地区整体、城镇的收入分配不均具有正向作用,但是对城镇的作用效果偏弱。高速公路的配置对缓解中部地区整体和城镇收入分配不均具有正向作用,却对中部农村地区收入分配不均具有负向作用;一级公路的配置对缓解中部城镇地区收入分配不均具有正向作用;二级公路的配置对缓解中部农村地区收入不均具有正向作用,却对中部城镇地区收入分配不均具有负向作用。

进一步分析,目前,中部地区处在工业化初期到中期的过渡阶段,相比东部地区生产能力较低,运输需求总量不大,因而铁路运输对区域经济发展、居民收入水平的提高不存在正向的空间溢出效应,有时甚至制约地区的经济发展、居民收入水平的提高,因而难以缓解收入不均。对于公路的配置效果,公路网总体的配置有利于提升区域内的可达性和经济联系,一定程度上缓解了区域的收入差距。高速公路、一级公路具有便捷、运输量大的优势,配置以后可以提升城市和生产中心的生产区位、市场区位[5, 21],这对承接东部产业转移,促进本地经济发展和整体居民生活水平的提高具有正向空间溢出效应。而对于农村地区,高速公路与一级路配置的节点多分布在城市和重要的生产中心,因而对缓解中部农村地区收入不均的作用有限。二级公路由于通行能力较低,制约了城镇地区之间的运输需求,进而影响了城镇经济发展水平和居民的收入水平。但是,二级公路节点覆盖农村地区,提升了农村地区的交通可达性,有利于缓解农村地区的收入分配不均。

最后,在西部地区,铁路的配置对改善地区整体和城镇的收入分配不均具有正向作用。公路网总体配置对地区整体的收入分配不均具有正向作用。高速公路的配置对缓解收入不均效果不明显;一级公路的配置对于地区整体的收入分配不均具有正向作用;二级公路的配置对于农村地区收入分配不均的改善具有正向作用。

进一步分析,西部地区属于经济欠发达区域,但是资源丰富、人力成本低廉。铁路运输有利于西部区域与东部发达区域的生产与经济联系,促进西部本地的经济增长,提升居民整体的收入水平。因而,铁路的配置有利于缓解区域整体和城镇的收入分配不均。对于公路配置的效果,公路网的优势在于解决区域居民出行、货物运输的可达性问题,西部地区交通基础设施建设相比其他区域较为滞后,公路的配置将极大地提升西部地区交通出行的可达性,有利于提升区域的货物、劳动生产要素的流动,从而提高居民整体的收入水平,缓解区域内的收入不均。一级公路有利于连接分布较为分散的城镇地区,且比高速公路造价较低、联络与集散作用大、覆盖面更广。因此,一级公路的配置能够促进城镇之间的经济往来,提升经济发展水平和居民收入水平,缓解整体的收入不均。二级公路造价更为低廉,有利于提升农村地区之间的交通可达性,进而缓解农村地区的收入分配不均和收入总额与城镇地区之间的差异。

对于控制变量,教育水平的高低对东部、中部、西部地区整体、城镇的收入分配不均具有负向作用,却对农村地区的收入分配不均具有正向作用。进一步分析,教育是消除贫困和缓解收入差距的重要手段[17]。农村地区的基础教育将提升农村地区居民的劳动生产率,缓解农村地区的居民收入不均,缩小与城市地区的收入差距。然而,不同等级教育的收益率是存在差异的[6],城市地区的高等级教育将扩大城市居民的收入水平差距。

GDP的增长对缓解东部地区整体收入分配不均具有负向作用,却对缩小农村地区收入分配不均具有正向作用;在中部地区,GDP的增长对于缓解地区整体收入分配不均具有正向作用,却对城镇地区具有负向作用;在西部地区,GDP的增长对于缓解地区整体、城镇和农村地区收入不均都具有正向作用。进一步分析,东部地区经济较发达,经济的主要特征之一是聚集经济。因此,经济的增长会拉大聚集区域与其他区域居民的收入水平。对于农村地区,经济增长对农村地区居民收入水平具有正向溢出效应,因而会缓解农村地区的收入不均。中部地区经济较发达,产业布局与市场较分散,因而经济增长会普遍提升区内居民收入水平,缩小区域整体的收入不均。然而,部分城市和区域存在类似东部地区的聚集经济,所以经济增长会扩大城镇居民的收入不均。西部地区经济欠发达,产业布局与市场分散,区域内的城镇也未完全形成经济集聚的中心。因此经济增长会普遍提高整体、城镇和农村居民的收入水平,改善收入不均。

CPI对缓解东部地区整体和城镇地区的收入分配不均具有负向作用;CPI对缓解中部、西部地区整体的收入不均具有负向作用。进一步分析,CPI是衡量经济社会通货膨胀的重要尺度。通货膨胀会削弱城市居民中依靠固定工资收入和养老金人群的购买力,却对有更广泛资产的中产和富裕阶级影响较小,因此会扩大城镇中居民的收入不均。农村地区居民收入来源受通货膨胀影响较小。

公共支出额度的增加对缩小东部、中部地区整体的收入分配不均具有正向作用,却对东部农村地区收入分配不均具有负向作用;公共支出额度的增加对西部整体、农村和城镇地区收入差距水平具有负向作用。进一步分析,政府的公共支出的增加,比如教育支出、基础设施投资有利于整个社会成员收入水平的提高,特别是对农村地区的倾斜支出,从而缓解东部、中部地区整体的收入差距水平。但是,地方政府对公共支出使用的不合理则会扩大社会收入差距水平,如东部农村地区的回归结果。在西部地区,政府公共财政支出的使用尚不完善、不合理,一定程度上扩大了区域社会收入差距水平。

人均收入水平的回归结果及解释类似于GDP对收入不均的影响。第三产业增长率的回归结果不显著,在此不再赘述。

4 结论交通基础设施作为重要的公共资源,对于区域具有空间溢出效应。本研究着重探讨了交通基础设施配置对于收入差异的影响作用。结合我国1998—2015年期间27个省份的收入分配、交通基础设施配置程度、教育水平等数据,按照东、中、西部进行划分,利用面板随机效应模型对不同类型交通基础设施的密度与区域总体Gini系数、城镇Gini系数和农村Gini系数进行了回归分析,得出以下结论。

(1) 东部地区经济较发达,应当增加铁路网、高速公路网的密度,从而有利于东部不同城市、经济中心的人员、货物便捷流动与运输,促进区域内的专业化分工、知识溢出和收入水平的普遍提高,改善区域城镇的收入差异。同时,政府应当提升农村地区二级公路网的密度,改善农村地区与城市地区之间的运输条件,从而便捷城市地区的产业转移及知识、技术的传播,促进农村地区居民共享经济发展的成果,改善农村地区收入差异及地区整体的收入差异。

(2) 中部地区经济发展处在工业化初期向工业化中期的转变阶段,政府应当增加高速公路网、一级路网的密度,提升地区城市和经济中心的交通区位和生产区位,消除较低层次的交通基础设施配置水平对经济发展的制约和瓶颈问题,从而提升地区城镇居民的收入水平,改善收入差异的状况。同时,应当增加二级公路网的密度,提高农村地区的交通可达性,从而有利于农村地区的经济发展,缓解农村地区的收入差异的现象及地区整体的收入差异。

(3) 西部地区经济发展欠发达,政府一方面应当增加铁路网、公路网的密度、一级公路网的密度,促进西部区域与东部、中部区域及区域内不同城镇之间的人员、货物的运输联系。一方面,有利于利用区域外的优势资源发展区域内的经济;另一方面,有利于加强区域内城镇和经济中心之间的经济联系。同时,政府应增加区域二级公路网的密度,提升区域内的可达性,特别是改善农村地区与城市地区可达性的问题。这有利于改善西部贫困的农村地区与外界的联系,并使之融入整个经济发展的社会环境中。最终,利用交通基础设施的配置,改善地区整体的收入差异。

目前,我国已经迈入中等收入国家行列,如何跨过中等收入陷阱,实现“两个一百年”的社会发展目标?本研究认为,政府亟待解决社会贫富差距扩大、区域发展不均衡、城乡发展不均衡3个突出问题。交通基础设施对改善收入差异具有正向的空间溢出效应,因此因地制宜,合理配置交通基础设施,应是政府探索解决社会贫富差距、区域和城乡发展不均衡长效机制的重要考虑因素之一。

| [1] |

王升.基于人本效用理论的交通资源配置研究[D].西安: 长安大学, 2009. WANG Sheng. Research on Traffic Resources Arrangement Based on Humanity Utility Theory[D]. Xi'an: Chang'an University, 2009. |

| [2] |

BARRO R J. Government Spending in a Simple Model of Endogeneous Growth[J]. Journal of Political Economy, 1990, 98(5): 103-26. |

| [3] |

FERNALD J G. Roads to Prosperity? Assessing the Link between Public Capital and Productivity[J]. American Economic Review, 1999, 89(3): 619-638. |

| [4] |

STRAUB S. Infrastructure and Development:A Critical Appraisal of the Macro-level Literature[J]. Journal of Development Studies, 2011, 47(5): 683-708. |

| [5] |

LAKSHMANAN T R. The Broader Economic Consequences of Transport Infrastructure Investments[J]. Journal of Transport Geography, 2011, 19(1): 1-12. |

| [6] |

巴罗R J, 萨拉-伊-马丁X. 经济增长[M]. 2版. 上海: 格致出版社, 2010: 85-92. BARRO R J, SALA-I-MARTIN X. Economic Growth[M]. 2nd ed. Shanghai: Truth & Wisdom Press, 2010: 85-92. |

| [7] |

GROSSMAN G M, HELPMAN E. Innovation and Growth in the Global Economy[M]. Cambridge: MIT Press, 1991.

|

| [8] |

藤田昌久, 克鲁格曼P R, 维纳布尔斯A J.空间经济学: 城市、区域与国际贸易[M].梁琦, 译.北京: 中国人民大学出版社, 2011: 45-55. FUJITA M, KRUGMAN P R. VENABLES A J. Spatial Economy: Cities, Regions and International Trade[M]. LIANG Qi, translated. Beijing: China Renmin University Press, 2011: 45-55. |

| [9] |

BALDWIN R, FORSLID R, MARTIN P, et al. Economic Geography and Public Policy[M]. Princeton: Princeton University Press, 2003.

|

| [10] |

张培刚, 张建华. 发展经济学[M]. 2版. 北京: 北京大学出版社, 2009: 25-30. ZHANG Pei-gang, ZHANG Jian-hua. Development Economics[M]. 2nd ed. Beijing: Peking University Pres, 2009: 25-30. |

| [11] |

李平. 基础设施与经济发展的文献综述[J]. 世界经济, 2011(5): 25-35. LI Ping. Summary of Infrastructure and Economic Development[J]. Journal of World Economy, 2011(5): 25-35. |

| [12] |

DEMURGER S. Infrastructure Development and Economic Growth:An Explanation for Regional Disparities in China?[J]. Journal of Comparative Economics, 2001, 29(1): 95-117. |

| [13] |

刘生龙, 胡鞍钢. 交通基础设施与经济增长:中国区域差距的视角[J]. 中国工业经济, 2010(4): 14-23. LIU Sheng-long, HU An-gang. Transport Infrastructure and Economic Growth:Perspective from China's Regional Disparities[J]. China Industrial Economics, 2010(4): 14-23. |

| [14] |

LI Y, DACOSTA M N. Transportation and Income Inequality in China:1978-2007[J]. Transportation Research Part A:Policy and Practice, 2013, 55(2): 56-71. |

| [15] |

Mankiw N G, Romer D, Weil D N. A Contribution to the Empirics of Economic Growth[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1992, 107(2): 407-437. |

| [16] |

DEATON A. The Analysis of Household Surveys[M]. Baltimore: The John Hopkins University Press, 1997.

|

| [17] |

BENJAMIN D, BRANDT L, GILES J. The Evolution of Income Inequality in Rural China[J]. Economic Development & Cultural Change, 2005, 53(4): 769-824. |

| [18] |

田卫民. 省域居民收入基尼系数测算及其变动趋势分析[J]. 经济科学, 2012(2): 35-43. TIAN Wei-min. Measure of Provincial Residence Income Gini Coeffiicent and Analysis of Its Trend[J]. Economics Science, 2012(2): 35-43. |

| [19] |

白仲林. 面板数据模型的设定统计检验和新进展[J]. 统计与信息论坛, 2010(10): 1-12. BAI Zhong-lin. The Specification of Model, Statistical Tests and New Progresses of Panel Data Analysis[J]. Statistics & Information Forum, 2010(10): 1-12. |

| [20] |

BOUGHEAS S, DEMETRIADES P O, MORGENROTH E L W. Infrastructure, Transport Costs and Trade[J]. Journal of International Economics, 1999, 47(1): 169-189. |

| [21] |

范剑勇. 经济地理与地区间工资差异[J]. 经济研究, 2009(8): 40-50. FAN Jian-yong. Economic Geography and Inequality of Regional Wages[J]. Economic Research Journal, 2009(8): 40-50. |

2018, Vol. 35

2018, Vol. 35