扩展功能

文章信息

- 张毅, 折学森, 李楠

- ZHANG Yi, SHE Xue-sen, LI Nan

- 弱膨胀土地区隧道施工工法及塌方原因研究

- Study on Tunnel Construction Scheme in Weak-expansive Soil Area and Reason of Collapse

- 公路交通科技, 2018, 35(10): 82-91

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2018, 35(10): 82-91

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2018.10.012

-

文章历史

- 收稿日期: 2017-07-25

2. 河南省收费还贷高速公路管理中心, 河南 郑州 450000;

3. 中交第一航务工程勘察设计院有限公司, 天津 300222

2. Henan Provincial Expressway Management Center of Toll and Loan, Zhengzhou Henan 450000, China;

3. CCCC First Harbor Consultants Co., Ltd., Tianjin 300222, China

近些年,我国公路、铁路隧道修建规模逐渐增大,在此期间遇到了一些非常复杂的地质条件,如云南、河南等地区分布较广的膨胀土地层等,这给地下工程建设带来了很大的困难。膨胀土黏粒成份主要由强亲水性矿物质组成,是含有显著胀缩性的黏性土。该土具有吸水膨胀、失水收缩和往复变形的性质。膨胀土很高的膨胀潜势与它含水量的大小及变化有关。如果其含水量保持不变,则不会有体积变化。在工程施工中,建造在含水量保持不变的黏土上的构造物不会遭受由膨胀而引起的破坏,但是黏土含水量发生轻微的变化就足以引起有害的膨胀。

在膨胀土隧道修建过程中常遇到隧道大变形或衬砌开裂等情况,给隧道工程的施工带来巨大的影响。膨胀土隧道灾变特点在工程实践中表现为围岩随时间的推移而大量向洞室内塑性挤出,导致断面缩小、初期支护变形侵限、钢架变形扭曲、基脚下沉、拱顶下沉、拱腰开裂、基底鼓起等,给施工带来严重安全隐患[1]。大理保山高速公路四角田隧道在膨胀土地区发生二次衬砌结构严重破坏[2]。胡世权[3]曾经报道过太兴铁路专线小河沟隧道膨胀土段山体发生坍陷、滑移,坍陷深度达5 m以上。刘特洪[4]也提到过襄渝线董家沟隧道、七里沟隧道和西岭雪山隧道在施工过程中出现了冒顶、衬砌混凝土局部开裂及破坏等现象。

不少学者通过现场试验和数值模拟对膨胀土的性质开展了研究。李晶晶等[5]基于原位孔内剪切试验获得了南阳某堑坡膨胀土强度特性随荷载施加方式与浸水条件的变化规律。朱豪等[6]采用恒体积试验法研究了南阳膨胀土的膨胀力特性,了解到膨胀土的膨胀力发展规律。朱经志[7]采用三维有限元数值模拟分析方法,动态模拟了云桂铁路某隧道洞口削坡、隧道开挖过程,揭示了膨胀土地区隧道洞口边仰坡沉降规律和失稳机理。郭瑞等[8]采用数值方法模拟了成都地铁2号线穿越膨胀性地层时管片结构的内力与变形。曾仲毅等[9]研究了增加围岩含水率对隧道支护结构的影响,得到了对隧道支护结构造成不良影响的关键含水率和膨胀力值。但是由于膨胀土的性质与其含水率有密切关系,不同含水率的膨胀土表现出来的工程性质相差很大。

国内外对隧道稳定性研究已很多[10-14],但是比较不同开挖方式对膨胀土软弱围岩隧道稳定性的影响还较少。王伟锋等[15]采用FLAC 3D对全断面法、短台阶法、单侧壁导坑法和双侧壁导坑法等浅埋隧道开挖工法进行了模拟,分析了4种工法下地表沉降、隧道围岩周边位移和塑性区的变化特点。周艺等[16]针对具有膨胀性质的某千枚岩隧道洞室成形后的结构变形及力学行为进行了分析,提出了以三台阶+预留核心土的微台阶法施工工法。贾晓旭等[17]分析了软弱围岩隧道在CD法和环形开挖预留法在施工过程中围岩变形、应力变化和围岩塑性区分布的规律。郝中海等[18]通过祁临高速公路陈家山隧道施工实践,提出了膨胀土隧道的施工要点及注意事项,认为应尽快封闭初支,避免膨胀土长时间暴露。

综观这些研究成果,由于含水率对膨胀土的性质影响较大,因此在膨胀土地区进行隧道施工的各种工法不能普遍适用,需类比相似工程作进一步研究。本研究以三淅高速公路李家坪隧道工程为背景,通过试验研究确定膨胀土性质,结合有限元数值计算方法,针对环形开挖预留法和CD法开挖时隧道围岩的稳定性及周边土体变形进行分析。

1 李家坪隧道寺湾端工程概况在建三淅高速公路李家坪隧道位于河南省西峡县西坪镇低山区,隧道总体走向呈南北向曲线展布。隧道最大埋深约92 m,采用小净距隧道设计方案。其中,左线长505 m,右线长525 m。隧道进口段围岩为Ⅴ级,表层为强风化石英闪长岩,结构松散、埋深较浅,下部为中风化石英闪长岩,岩体完整性差。隧道洞身围岩为Ⅳ级和Ⅲ级,岩性为中-微风化石英闪长岩,岩体较完整,工程地质条件较好。隧道出口段围岩为Ⅴ级。部分地段为坡积黏土,通过对其进行钻孔勘测,并进行蒙脱石含量测定和膨胀土自由膨胀率测定等试验,统计结果显示围岩自由膨胀率为50%~53%,属于弱膨胀土。试验结果如表 1所示。

| 试样编号 | 蒙脱石含量/% | 自由膨胀率/% | 膨胀潜势分级 |

| 1 | 17.3 | 50.2 | 弱膨胀土 |

| 2 | 19.2 | 53.1 | 弱膨胀土 |

| 3 | 18.6 | 52.5 | 弱膨胀土 |

| 4 | 19.6 | 53.8 | 弱膨胀土 |

| 5 | 16.1 | 49.6 | 弱膨胀土 |

李家坪隧道处于当地侵蚀基准面以上的低山区,附近无地表水体并远离地表水体,隧道处于地下水位以上,洞体围岩主要为元古界石英闪长岩。上部灰黄色,中下部灰-灰白色,块状构造。强-中风化岩体节理裂隙发育,岩体破碎,呈碎石状松散结构;中-微风化岩体节理发育,岩体较破碎,呈碎石状压碎结构-块石状镶嵌结构。围岩及隧道支护结构基本力学参数如表 2所示。

| 层号 | 岩土名称 | 含水率/ % |

干重度/ (g·cm-3) |

黏聚力/ (°) |

内摩擦角/ kPa |

| ① | 含碎石黏土 | 23.5 | 1.63 | 13.4 | 43.3 |

| ①-1 | 碎石 | 23.3 | 1.71 | 15.4 | 65.2 |

| ② | 含碎石黏土 | 23.0 | 1.62 | 14.4 | 57.5 |

| ②-1 | 碎石 | 22.8 | 1.73 | 14.6 | 71.3 |

| ②-2 | 碎石 | 22.8 | 1.75 | 14.5 | 68.2 |

| ②-3 | 黏土 | 27.5 | 1.49 | — | — |

| ③ | 含碎石黏土 | 22.8 | 1.60 | 14.6 | 53.9 |

| ③-1 | 碎石 | — | — | — | — |

| ④ | 中风化闪长岩 | — | — | — | — |

由于施工期间正值雨季,丰富的降雨渗入坡体形成浅层松散层孔隙裂隙水,造成表层膨胀土开裂,形成的裂缝成为降水及地表水入渗通道,加速了水渗入土体,造成土体抗剪强度降低。2014年7月2日,距离隧道进洞口48 m处掌子面在钢拱架安装准备时出现塌方,已支护段落伴随异响,造成后方11 m初期支护段全部破坏,塌方后方13 m处拱顶出现环向较大裂缝。洞内坍塌后掌子面上方地表出现直径约12 m、深4~5 m陷坑。洞内塌方土体约760 m3。塌方段采用环形开挖预留核心土法施工。经过现场地质调查和补充钻探,调整设计方案,塌方后段隧道采用CD法开挖。同时,针对隧道出口处变形进行处理:(1)洞内回填反压;(2)洞内仰拱未封闭段落布置环向临时钢拱架支撑;(3)塌方范围初支、二衬加强,并向未开挖段延伸至少5 m。

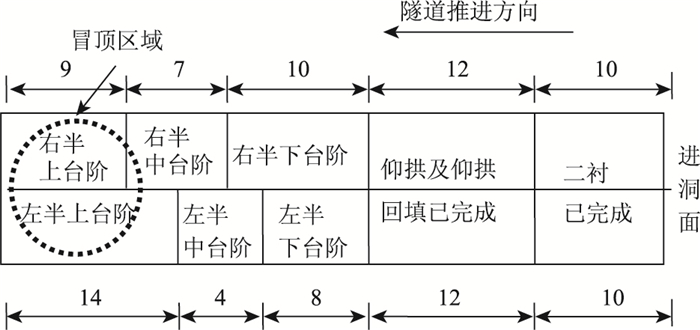

环形开挖预留法与CD法施工方案如图 1所示,其施工顺序分别如下。

|

| 图 1 环形开挖预留核心土法与CD法施工方案对比 Fig. 1 Comparison of construction schemes using reserving core soil with ring excavation method and CD method |

| |

环形开挖预留法:(1)环形开挖上断面Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ;施作上断面初期支护①;(2)开挖上断面核心土Ⅳ;(3)跳槽开挖下断面Ⅴ;(4)施作下断面初期支护②;(5)跳槽开挖下断面Ⅵ;(6)施作下断面初期支护③;(7)施作仰拱④;(8)仰拱回填⑤;(9)整体模筑二次衬砌⑥。

CD法:(1)开挖先行导坑上部Ⅰ;(2)施作先行导坑上部初期支护及临时支护①;(3)开挖先行导坑下部Ⅱ;(4)施作先行导坑下部初期支护及临时支护②;(5)开挖后行导坑上部Ⅲ;(6)施作后行导坑上部初期支护③;(7)开挖后行导坑下部Ⅳ;(8)施作后行导坑下部初期支护④;(9)浇注仰拱⑤;(10)仰拱回填⑥;(11)整体模筑二次衬砌⑦。

2 不同开挖法数值模拟 2.1 三维有限元模型利用三维有限元软件模拟环形开挖预留法施工时,首先根据地质勘查资料建立如图 2所示的隧道三维有限元模型,模型共划分53 250个单元,模型中隧道水平跨度取12 m,竖向高度取8 m。数值试验选取塌方附近断面为对象进行三维数值分析。为减小边界效应的影响,模型的左、右及下边界距离取5~8倍的隧道直径,隧道上部覆土深度取30 m,上边界为地表,隧道轴线方向取100 m。围岩采用六面体实体单元模拟,初期支护采用梁单元模拟,衬砌结构采用板单元模拟,锚杆采用植入式梁单元模拟。结合黏土膨胀性试验结果,考虑到黏土自由膨胀率在50%~53%之间,属于弱膨胀土,土体含水率取23%,并对土体强度进行适当折减。围岩及隧道支护结构基本力学参数见表 3。分别采用环形开挖预留核心土法和CD法进行开挖,每步开挖完成后及时施作衬砌和锚杆。本研究选取隧道纵向开挖深度为40 m时的隧道围岩和衬砌受力变形进行分析。

|

| 图 2 有限元网格划分 Fig. 2 Finite element meshing |

| |

| 材料 | 密度/ (g·cm-3) |

弹性模量/GPa | 泊松比 | 黏聚力/ MPa |

内摩擦角/(°) |

| 含碎石黏土1 | 1.82 | 8.5 | 0.35 | 48 | 13.6 |

| 含碎石黏土2 | 1.92 | 13.2 | 0.32 | 52 | 14.9 |

| 闪长岩 | 2.4 | 117 | 0.25 | 23 | 45 |

| 初次衬砌 | 2.8 | 18 | 0.2 | — | — |

| 二次衬砌 | 2.8 | 30 | 0.2 | 38 | 60 |

| 锚杆 | 4.5 | 55 | 0.2 | — | — |

如图 3(a)所示,有限元模拟环形开挖预留法施工断面开挖以5 m作为一个循环开挖步,共开挖40 m。每个循环开挖顺序为:(1)环形开挖上断面①,②,③;(2)施作隧道上断面位置处衬砌锚杆和临时支撑;(3)开挖上断面核心土④;(4)开挖下断面⑤,⑥;(5)施作隧道下断面位置处衬砌;(6)拆除临时支撑,施作二次衬砌形成封闭环。模拟开挖前首先进行地应力平衡,每部分开挖后及时施作初次衬砌支护、锚杆和临时支撑,每个循环开挖结束使初衬封闭成环,并拆除临时支撑,最后施作二次衬砌形成封闭环。同样,CD法开挖的顺序为:(1)开挖先行导坑上部①并施作其初期支护及临时支护;(2)开挖先行导坑下部②并施作其初期支护及临时支护;(3)开挖后行导坑上部③并施作其初期支护及临时支护;(4)开挖后行导坑下部④并施作其初期支护及临时支护;(5)拆除临时支撑,施作二次衬砌形成封闭环。如图 3(b)所示。

|

| 图 3 有限元中两种开挖方案施工步骤 Fig. 3 Construction steps for 2 excavation schemes in FE simulation |

| |

2.2 计算结果分析 2.2.1 隧道周围土体位移和应力

图 4为隧道纵向开挖至40 m深度时轴线纵剖面土体的第1和第2主应力。可以看到,两种开挖方式下,隧道拱顶、拱底及开挖面台阶均出现了较大的拉应力区。其中,采用环形开挖预留法开挖时,隧道周围土体最大第1主应力值为72.56 kPa,相比之下,采用CD法开挖时,土体第1主应力最大值为49.84 kPa, 最大第3主应力最大值主要分布在拱腰位置处。采用环形开挖预留法开挖时,隧道周围土体第3主应力最大值为1.77 MPa,采用CD法开挖时,土体第3主应力最大值为1.87 MPa,两者相差不大。此外,两种开挖方式均在拱顶和拱底产生了较大的受拉变形,在拱腰位置处产生了一定的受压变形。采用环形开挖预留法开挖时,隧道拱顶和仰拱部分区域的应力分布较集中,隧道周围应力较大,说明采用环形开挖预留法开挖对土体造成的扰动较大。

|

| 图 4 隧道周围土体主应力分布 Fig. 4 Distribution of principal stresses around tunnel |

| |

2.2.2 隧道上方地表沉降

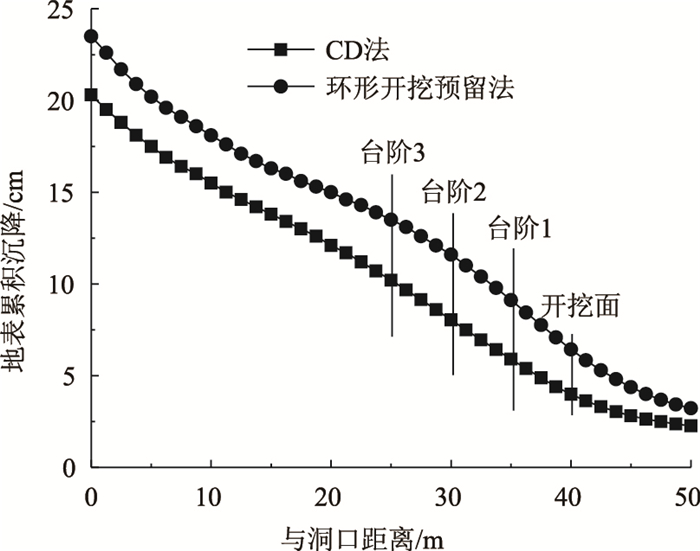

为了更清楚地反映两种隧道开挖方式对周边环境的影响,选取纵向开挖至40 m深度时隧道轴线正上方地表沉降值进行对比,如图 5所示。可以看到,两种开挖方法引起的地表沉降变化趋势大致相同:越靠近洞口处,地表沉降越大,沉降速度在各个台阶处增加较快。随着隧道开挖的推进,远端已开挖部分上方地表沉降也增加,这是因为隧道开挖对土体造成的扰动和破坏主要表现为开挖后地层应力释放,隧道围岩重新达到应力平衡。为了弥补地层损失所发生的地层移动,将引发一定范围内土体的整体移动变形。可以看出,CD法开挖引起的地表沉降要小于环形开挖预留法,这是因为CD法施工时衬砌更早闭合成环,隧道产生更小的收敛变形。随着土体远离开挖面,两种开挖方式引起的地表沉降值逐渐接近,在开挖台阶处,沉降值差别较大。

|

| 图 5 隧道上方地表沉降值对比 Fig. 5 Comparison of surface settlements above tunnel |

| |

2.2.3 隧道拱顶、边墙和仰拱位移

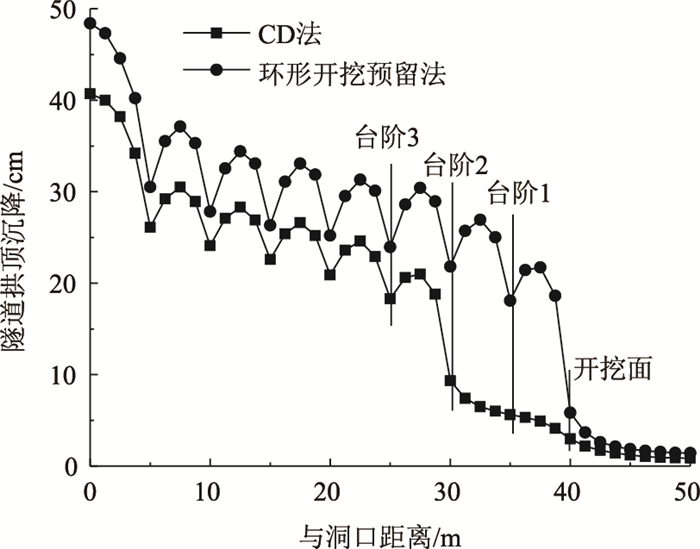

图 6为纵向开挖至40 m深度时隧道拱顶位置处的竖向位移。可以看到,两种开挖方法产生的位移变化趋势大致相同。总体来说,环形开挖预留法开挖产生的拱顶位移要大于CD法,在未开挖区域,二者位移都很小而且差别不大。在每个台阶改变的位置处(台阶两端)拱顶位移较小,台阶中部位置处拱顶位移较大,这是因为拱顶在土块开挖未安装衬砌时已经发生一定变形。从隧道开挖面到台阶2位置处(与洞口距离30~40 m处),CD法开挖产生的位移非常小,而环形开挖预留法开挖已经产生较大位移。这是因为CD法有中隔墙的存在,对于隧道拱顶有一定支撑作用,因此在开挖面到台阶2位置处,变形远小于环形开挖预留法。采用CD法开挖隧道,当中隔墙拆除时,拱顶沉降量急剧增大,大约为前步工序的3倍,因此建议施工过程中在拆除中隔墙时加强监测。在远离开挖面位置处二者变形逐渐趋近于一致。

|

| 图 6 拱顶竖向位移对比 Fig. 6 Comparison of vertical displacements of tunnel vault |

| |

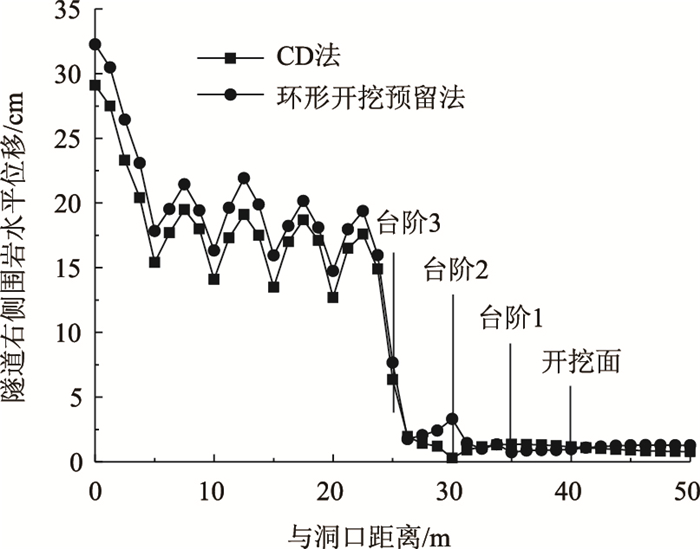

图 7为纵向开挖至40 m深度时隧道衬砌侧壁的水平位移曲线。可以看到,在台阶3位置前方,两种开挖方式引起的隧道侧壁水平位移均很小,尤其是在第2个台阶前方,侧壁水平位移均小于2 cm,侧壁的水平位移在台阶3位置处发生了突变,其后方位移达到15~30 cm。这是因为环形开挖预留法和CD法开挖步骤都是先行开挖上方土块,下方原有土块对于衬砌的侧向收敛变形有一定抑制作用。在台阶1部分位置处CD法开挖引起的隧道衬砌侧壁水平位移稍大于环形开挖预留法,但从总体上来说,环形开挖预留法引起的隧道衬砌侧壁水平位移大于CD法开挖引起的位移。这是因为CD法在施工工艺上是先行开挖导洞,在CD法开挖台阶2位置时,环形开挖预留法施工相同位置处的土体还未开挖。

|

| 图 7 侧壁水平位移 Fig. 7 Horizontal displacements of sidewall |

| |

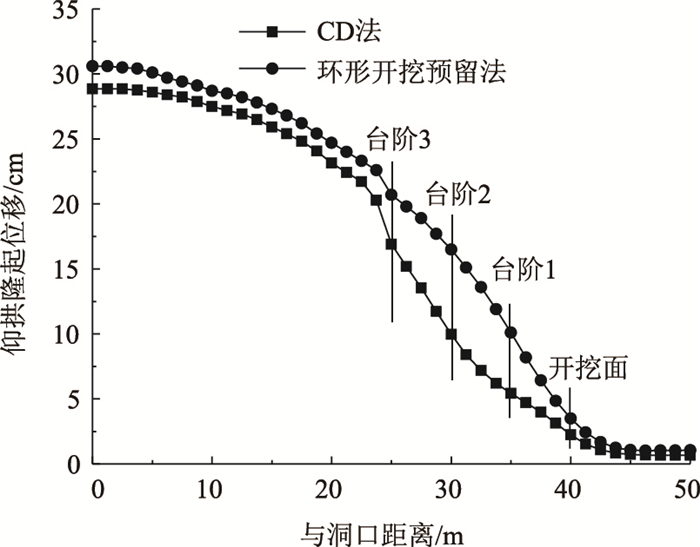

图 8为纵向开挖至40 m深度时隧道仰拱隆起位移。可以看到,环形开挖预留法开挖与CD法开挖产生的仰拱位移变化趋势大致相同,总体来说,环形开挖预留法开挖的仰拱隆起要大于CD法。在开挖面之前仰拱位置处变形都很小,在开挖面到台阶3位置处二者变形差别加剧,变形值最大相差约10 cm。在台阶3位置后二者位移又渐渐趋向一致,差别较小。这是因为中隔墙的存在对隧道仰拱隆起有一定的抑制作用。二者仰拱隆起变化趋势与拱顶位移变化趋势较为相似。

|

| 图 8 隧道仰拱隆起位移 Fig. 8 Displacement of tunnel invert |

| |

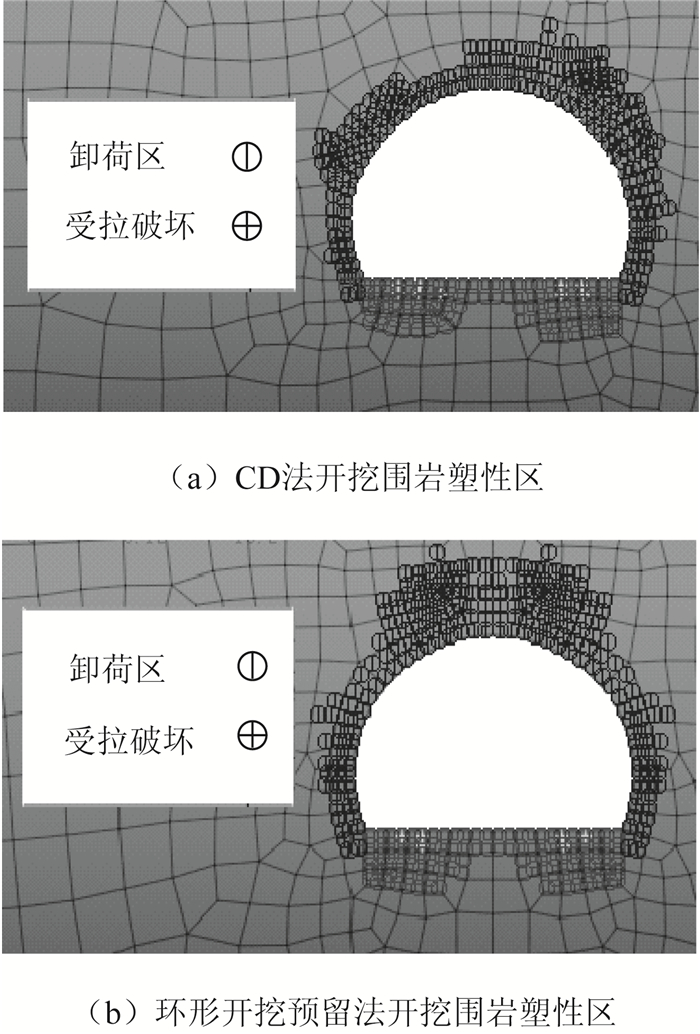

2.2.4 围岩塑性区分布

图 9为两种开挖方式下纵向开挖至40 m深度时隧道围岩塑性区的分布情况。由于CD法开挖工作面小,且各工作面封闭成环时间短,各工作面支护有效限制了塑性区发展,塑性区范围大幅减小。可以看出,围岩1.5 m范围内均为塑性区,由于CD法右侧工作面先开挖产生卸荷作用,拱肩塑性区范围明显偏大。拱脚处应力集中范围大,塑性区宽约3 m,深约6 m。环形开挖预留法先开挖上台阶土体产生卸荷作用,拱肩塑性区宽约4 m,塑性区深约5 m,最深部位达6 m。下台阶滞后开挖,最大跨度处塑性区较小,深约3 m。拱脚塑性区宽2~4 m,深6 m。

|

| 图 9 隧道围岩塑性区分布 Fig. 9 Distribution of plastic zones of tunnel surrounding rock |

| |

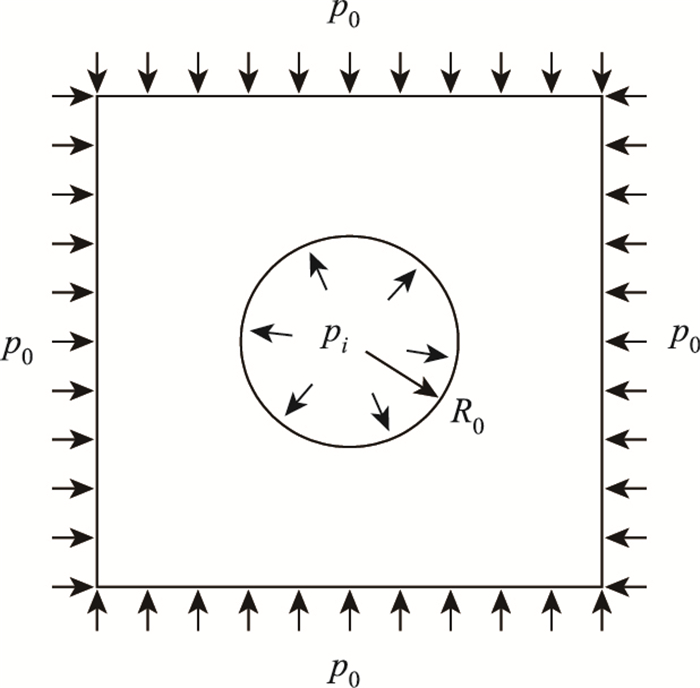

3 李家坪隧道塌方分析 3.1 膨胀土隧道围岩特征曲线

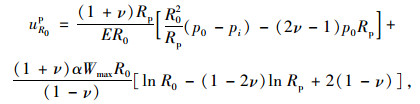

根据收敛约束法的理念,对于均一围岩中的圆形洞室,在经简化的荷载模式下,按弹塑性本构模型可以得到与围岩形变压力相应的收敛线的解析解。对于深埋圆形隧道,假定围岩侧压力系数为1,并满足均匀、连续、各向同性,假设岩体为弹性材料,建立隧道力学模型,如图 10所示。

|

| 图 10 隧道力学模型 Fig. 10 Mechanical model of tunnel |

| |

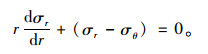

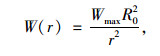

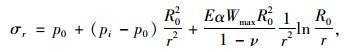

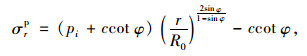

对于弹性区,平衡方程为:

|

(1) |

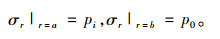

边界条件:

|

(2) |

假设围岩湿度变化函数分布情况为:

|

(3) |

式中(包括图 10中的参数),σr和σθ分别为围岩的径向和切向应力;a和b分别为模型内、外边界的半径;r为围岩中任意一点到隧道中心的距离;pi为支护压力;p0为原岩应力;R0为隧道开挖半径;Wmax为最大湿度变化值,假设洞室周边处湿度增加最大,越往远处湿度变化越小。

可以解得弹性区应力分量为:

|

(4) |

|

(5) |

|

(6) |

式中,E为围岩的弹性模量;α为膨胀土的膨胀系数;u为围岩的径向位移;v为泊松比。

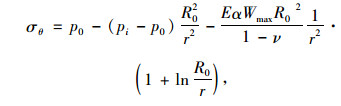

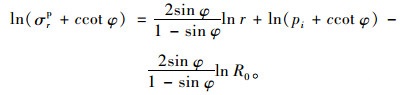

假设围岩本构为理想弹塑性模型,满足莫尔-库仑屈服准则。

莫尔-库仑屈服准则:

|

(7) |

式中,c和φ分别为围岩的黏聚力和内摩擦角;σrp和σθp分别为塑性区的围岩径向和切向应力。

联立式(1)和式(7),并根据边界条件σr|r=R0=pi,可得:

|

(8) |

于是,塑性区应力为:

|

(9) |

|

(10) |

根据弹塑性界面的位移连续性条件,可得到洞壁处位移与塑性形变压力的关系为:

|

(11) |

式中Rp为弹塑性区界面的半径。

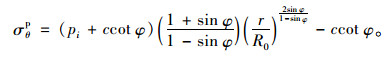

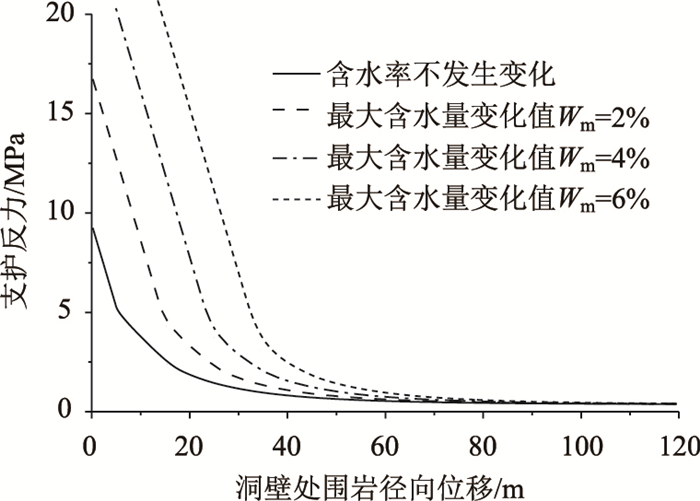

膨胀土具有吸水膨胀的特性,含水率的变化会使围岩压力发生很大变化。图 11给出了不同含水率变化值条件下的围岩特征曲线,计算参数如表 4所示。

|

| 图 11 不同含水率变化情况下的膨胀性围岩特征曲线 Fig. 11 Characteristic curves of expansive surrounding rock with different water contents |

| |

| 重度/ (kN·m-3) |

黏聚力/ kPa |

摩擦角/ (°) |

开挖半径/m | 剪切模量/GPa | 泊松比 | 膨胀系数 |

| 18 | 30 | 25 | 6 | 1.0 | 0.5 | 6.5% |

由图 11可知,膨胀性围岩对含水率变化非常敏感,尤其是围岩变形较小时,膨胀压力可以达到塑性形变压力的几倍。由此可见,由于李家坪隧道施工适逢雨季,地表水沿既有裂缝下渗,围岩含水量增大,吸水膨胀后产生巨大的膨胀应力,导致隧道自稳能力下降,出现拱部失稳、边仰坡开裂情况。

在支护方面,由于支护参数相对较薄弱,土体含水量增大后加大了对初期支护钢拱架的压力,隧道开挖经过超前管棚段后采用超前小导管注浆施工。根据坍塌冒顶现场显示,在两侧拱腰连接板薄弱位置被剪切压垮,拱架扭曲变形严重。塌方段掌子面失稳后引起后方已支护段落11 m范围内塌方冒顶,塌方冒顶段掌子面距离超前管棚支护末端12 m。超前管棚段除了对隧道支护结构进行加固外,对于灾害的产生有一定限制作用,可见其在隧道浅埋段刚性支撑的重要性。

此外,对于浅埋段土质隧道,大量调查发现,即使是在埋深40 m的情况下,地表也会产生沉降或裂缝,说明土质隧道在开挖过程中容易产生整体沉降,因此选择合适的开挖方法是控制浅埋段膨胀土隧道施工的关键。隧道塌方冒顶段采用环形开挖预留核心土法施工,该方法对软弱围岩掌子面的变形能起到有效控制,但对于控制浅埋段隧道整体沉降效果不大。

3.2 现场监测数据分析为研究隧道环形开挖预留法掘进过程对隧道上方覆土层变形的影响,选取洞口上方地表沉降进行分析,并将数值计算结果与现场监测数据进行对比,如图 12所示。总体上看,对于地表沉降来说,数值计算的隧道洞口围岩变形情况与现场实测数据变化趋势较一致,有限元模拟结果小于实测数据。这是因为实际工程中,土块开挖完成后,相应位置处衬砌的施作并不能立即完成,有一定滞后性。有限元模拟中,衬砌在土块开挖完成同时施作完成,因此有限元计算结果偏于保守。

|

| 图 12 有限元计算结果与实测数据比较 Fig. 12 Comparison of FE result with measured data |

| |

从有限元计算结果可以看出,随着隧道开挖的推进,越靠近洞口处,地表沉降越大。在距离洞口20 m之前,现场监测数据与有限元计算结果趋势相同。然而在距离洞口20 m之后,现场监测到的地表沉降却发生了较大的转折,越靠近开挖面,地表沉降值越大,且增长速度较快。这是因为开挖导致的土体变形只在一定范围内引起地层位移,而地表沉降值骤增的主要原因是距离洞口48 m处掌子面施工过程中隧道发生了塌方事故,导致后方11 m范围内已初支段全部破坏,土体位移迅速增大。根据实测数据与有限元结果比较可以判断,在距离洞口30 m范围内隧道未产生较大变形,在距离洞口20 m范围内塌方对隧道结构基本没有影响。这是因为隧道开挖段采用超前管棚和超前小导管注浆施工,在塌方范围一定距离处可以保护既有结构的安全性,减少工程事故带来的损失。

施工步距布置如图 13所示。

|

| 图 13 施工步距布置图(单位:m) Fig. 13 Layout of construction steps(unit:m) |

| |

4 结论

(1) 蒙脱石含量测定和自由膨胀率测定等试验结果表明,李家坪隧道出口段坡积黏土蒙脱石含量为16%~20%,自由膨胀率为50%~53%,属于弱膨胀土。雨季施工造成围岩含水量增大,吸水膨胀后释放应力,隧道自稳能力下降,加上支护体系相对薄弱,是造成隧道塌方的主要原因。坍塌冒顶现场表明,超前管棚支护对于隧道浅埋段施工非常重要。

(2) 采用有限元数值分析方法对比研究了环形开挖预留法和CD法在两种不同施工工况下隧道围岩及支护体系的力学特征。结果表明,相对于环形开挖预留法,CD法开挖工作面小,且各工作面封闭成环时间短,各工作面支护有效限制了塑性区发展,尤其是在隧道拱顶处,CD法开挖比环形开挖预留法开挖扰动引起的塑性区范围小很多。

(3) 从隧道开挖引起的地表沉降、拱顶下沉和水平收敛方面比较,采用CD法开挖引起的变形较环形开挖预留法小,且稳定较快,说明在弱膨胀土地区采用CD法开挖控制隧道围岩变形具有较好的效果。

| [1] |

李化云.浅埋大跨膨胀土隧道变形机理及支护力学行为研究[D].成都: 西南交通大学, 2014. LI Hua-yun. Study on Deformation Mechanism and Support Mechanical Behavior of Large-span Shallow-buried Tunnel in Expensive Ground[D]. Chengdu: Southwest Jiaotong University, 2014. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=degree&id=Y2816367 |

| [2] |

樊小林. 高地压应力强膨胀性围岩中隧道施工优化技术[J]. 水利与建筑工程学报, 2009, 7(3): 116-119. FAN Xiao-lin. Tunnel Construction under High Ground Pressure and High-expansion Wall Rock[J]. Journal of Water Resources and Architectural Engineering, 2009, 7(3): 116-119. |

| [3] |

胡世权. 过膨胀土隧道塌方段施工技术研究与应用[J]. 山东建筑大学学报, 2013, 28(1): 73-77. HU Shi-quan. On Construction Technology in Expansive Soil Tunnel Collapse[J]. Journal of Shandong Jianzhu University, 2013, 28(1): 73-77. |

| [4] |

刘特洪. 工程建设中的膨胀土问题[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 1997. LIU Te-hong. Problems of Expansive Soil in Engineering Construction[M]. Beijing: China Architecture and Building Press, 1997. |

| [5] |

李晶晶, 孔令伟, 穆坤. 膨胀土原位孔内剪切试验与强度响应特征[J]. 岩土力学, 2017, 38(2): 453-461. LI Jing-jing, KONG Ling-wei, MU Kun. In-situ Borehole Shear Test on Expansive Soil and Its Strength Characteristics[J]. Rock and Soil Mechanics, 2017, 38(2): 453-461. |

| [6] |

朱豪, 王柳江, 刘斯宏, 等. 南阳膨胀土膨胀力特性试验[J]. 南水北调与水利科技, 2011, 9(5): 11-14. ZHU Hao, WANG Liu-jiang, LIU Si-hong, et al. Experimental Study of the Swelling Force of Nanyang Expansive Soils[J]. South-to-North Water Transfers and Water Science & Technology, 2011, 9(5): 11-14. |

| [7] |

朱经志. 膨胀土地区隧道洞口边仰坡垮塌机理与防治措施研究[J]. 水利与建筑工程学报, 2016, 14(3): 226-231. ZHU Jing-zhi. Treatment and Failure Mechanism of Slope around Tunnel Entrance in Expansive Soil Region[J]. Journal of Water Resources and Architectural Engineering, 2016, 14(3): 226-231. |

| [8] |

郭瑞, 何川, 方勇. 膨胀土地层中盾构隧道管片结构受力分析与对策研究[J]. 现代隧道技术, 2010, 47(6): 17-22. GUO Rui, HE Chuan, FANG Yong. Analysis on Mechanical Behavior of Shield Tunnel Segmental Lining in Swelling Ground and Countermeasures[J]. Modern Tunnelling Technology, 2010, 47(6): 17-22. |

| [9] |

曾仲毅, 徐帮树, 胡世权, 等. 增湿条件下膨胀土隧道衬砌破坏数值分析[J]. 岩土力学, 2014, 35(3): 871-880. ZENG Zhong-yi, XU Bang-shu, HU Shi-quan, et al. Numerical Analysis of Tunnel Liner Failure Mechanism in Expansive Soil Considering Water-increased State[J]. Rock and Soil Mechanics, 2014, 35(3): 871-880. |

| [10] |

孙钧, 朱合华. 软弱围岩隧洞施工性态的力学模拟与分析[J]. 岩土力学, 1994, 15(4): 20-33. SUN Jun, ZHU He-hua. Mechanical Simulation and Analysis of Behaviour of Soft and Weak Rocks in the Construction of a Tunnel Opening[J]. Rock and Soil Mechanics, 1994, 15(4): 20-33. |

| [11] |

黎盼.断层破碎带地段隧道施工力学行为研究[D].西安: 长安大学, 2013. LI Pan. Study on Mechanical Behavior of Tunnel Construction in Fault Fracture Zone[D]. Xi'an: Chang'an University, 2013. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=degree&id=D407898 |

| [12] |

孙星亮, 侯永会. 断层破碎带隧道施工过程的三维数值模拟[J]. 石家庄铁道学院学报, 2006, 19(2): 9-12. SUN Xing-liang, HOU Yong-hui. 3D Numerical Simulation of Tunnel Excavation in Fragmentized Zone at Fault[J]. Journal of Shjiazhuang Railway Institute, 2006, 19(2): 9-12. |

| [13] |

郑俊杰, 郭震山, 崔岚, 等. 考虑非饱和渗流与增湿膨胀下的膨胀土隧道稳定性分析[J]. 岩土力学, 2017, 38(11): 3271-3277. ZHENG Jun-jie, GUO Zhen-shan, CUI Lan, et al. Stability Analysis of Expansive Soil Tunnel Considering Unsaturated Seepage and Moistening Swelling Deformation[J]. Rock and Soil Mechanics, 2017, 38(11): 3271-3277. |

| [14] |

谢晓锋, 吴秋红, 刘恺. 考虑孔隙水压力影响的深埋盾构隧道开挖面稳定性分析[J]. 公路交通科技, 2017, 34(7): 94-100. XIE Xiao-feng, WU Qiu-hong, LIU Kai. Analysis on Excavation Face Stability of Deep Shield Tunnel Considering Effect of Pore Water Pressure[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2017, 34(7): 94-100. |

| [15] |

王伟锋, 毕俊丽. 软岩浅埋隧道施工工法比选[J]. 岩土力学, 2007, 28(10): 430-436. WANG Wei-feng, BI Jun-li. Construction Project Optimizing of Soft Rock and Shallow Buried Tunnel[J]. Rock and Soil Mechanics, 2007, 28(10): 430-436. |

| [16] |

周艺, 何川, 邹育麟, 等. 破碎千枚岩隧道富水区段施工及支护方法[J]. 公路交通科技, 2013, 30(5): 89-97. ZHOU Yi, HE Chuan, ZHOU Yu-lin, et al. Construction and Supporting Methods in Rich Water Section of Fracture Phyllite Rock Tunnel[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2013, 30(5): 89-97. |

| [17] |

贾晓旭, 赵玉成. 软弱围岩隧道CD法和台阶法施工力学行为分析[J]. 铁道标准设计, 2016, 60(7): 121-125. JIA Xiao-xu, ZHAO Yu-cheng. Analysis of Mechanical Behavior of Tunneling in Weak Surrounding Rock by CD Method and Benching Method[J]. Railway Standard Design, 2016, 60(7): 121-125. |

| [18] |

郝中海, 李文杰. 膨胀土隧道施工技术要点[J]. 公路交通科技, 2002, 19(6): 102-104. HAO Zhong-hai, LI Wen-jie. Key Points of Expansive Soil Tunnel Construction Technology[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2002, 19(6): 102-104. |

2018, Vol. 35

2018, Vol. 35