扩展功能

文章信息

- 韩言虎, 耿亚芳

- HAN Yan-hu, GENG Ya-fang

- 基于FISM的多式联运网络风险结构模型研究

- Study on Risk Structure Model of Multimodal Transport Network Based on FISM

- 公路交通科技, 2018, 35(9): 152-158

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2018, 35(9): 152-158

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2018.09.022

-

文章历史

- 收稿日期: 2017-11-06

多式联运是指运用2种或2种以上不同运输方式的综合交通组织形式,例如“公铁”、“海铁”等。多式联运具有手续简单、运输时间短、中间环节少等特点,可降低运输成本,并实现“门到门”运送。由多种运输方式的货物、枢纽、线路、设备、资金、主体、制度、管理等要素共同构成一个多式联运网络体系,包括多式联运基础网络和运营服务网络[1]。多式联运网络要素构成众多,且相互作用、相互影响,使得复杂的多式联运网络对外部不确定性环境更加敏感,网络风险随之产生。风险因素客观存在,一旦发生,还会在多式联运网络中传递,引起连带反应,产生其他风险影响。识别多式联运风险因素,探寻风险因素的相互引致关系是对风险进行评价和控制的基础。

由于危险品等货物自身的特殊性,国内外学者主要对特殊货物的联运风险展开了深入而广泛的研究。比如,Georgef list等(1991)通过建立多目标优化模型对危险品货物的运输路径展开研究,结合实例分析设施选址、路径和相应的风险等内容[2],B. Fabiano等(2005)开发了危险品公路运输事故频率评价数据库[3]。国外危险货物运输风险分析研究大致可分为4个阶段:1985年以前,以分析核燃料和核废料的运输风险为主;20世纪80年代后期,以分析危险货物运输的事故率和伤亡数分布为主;20世纪90年代,以研究危险货物运输风险度量模型为主;近年来,则以应用现代信息技术更全面更精确地分析危险货物运输风险及运输风险分析框架研究为主[3]。国内对危险货物运输风险分析的研究是在20世纪90年代中后期才逐渐出现,比国外滞后20余年[4],但在道路危险货物运输路线选择影响因素[5]、风险评价[6]、风险管理和事故响应[7]、风险预警等[8]方面取得了积极成果。

随着多式联运优势的凸显,多式联运的风险研究逐渐受到关注。Pierre Arnold等(2004)主要研究了公铁联运中不同运输方式的比重对风险发生概率的影响[9]。Roberto Bubbico等(2006)提出了运输风险管理工具,并讨论了降低风险的因素以及风险最小化的措施[10]。刘敏(2008)指出国际多式联运委托代理合作存在信息不对称、逆向选择和道德风险等问题,并建立基于博弈论的激励约束模型和期望效益模型,对潜在盟员的综合素质进行评估,设计利润分配最优化体系,可以有效地降低委托代理合作企业的合作风险[11]。吴仙丹(2012)将多式联运主要风险影响因素分为网络抗毁性、网络可用性、运输可达性、环境承载能力、运输承载能力5大类因素,据此建立海铁联运网络风险评价指标体系,采用双灰色模糊模型进行风险评价[12]。赵京海(2015)从外部和内部分析多式联运的风险因素,前者包括自然环境因素、宏观经济、市场环境、交通环境、政治法律环境,后者主要以海铁联运作为研究对象,包括参与主体、设备、操作、人员、决策与管理[13]。雷凯等(2015)通过解释结构模型将多式联运网络的主要风险因素分为5个层次,其中顶层因素指多式联运网络的运行安全,最直接因素包括外部环境和网络节点,关键性因素包括载运工具、联运线路及技术手段,基础性因素包括经济发展状况、政策法律法规及人员能力素质,而深层次因素是组织管理因素[14]。雷凯等(2016)将复杂网络传播动力学理论引入多式联运网络风险,建立了基于灾害蔓延动力学模型的多式联运网络风险传播动力学模型,从风险传播源节点类型、初始风险值及节点风险阈值3个方面的差异对风险传播范围进行仿真分析[15]。

多式联运网络构成及运行日益复杂,风险触发要素多,必须对风险因素结构和相互作用关系识别清楚。而现有多式联运风险研究主要集中在对危险品等特殊货物的运输风险方面,多式联运网络风险的研究成果零星且分散,风险要素及结构的研究主要采用2种方法:(1)根据作者对多式联运及风险的主观理解,定性给出相关风险因素,据此建立评价指标体系,该方法过于依赖作者的个人理解,主观性较强,且无法系统动态地分析风险因素之间的相互制约和影响关系;(2)文献[14]采用的解释结构模型(Interpretive Structural Model,ISM),形成多式联运网络风险因素的多级递阶结构模型,以揭示风险因素的相互作用关系。但经典解释结构模型中,首先要对两两元素的相邻(可达)关系给出明确判定,比如有直接影响记为1,没有直接影响记为0。而在实际中,风险因素之间的影响关系并非都可以用0,1两端标度,往往具有强弱之分,即存在相互影响关系的模糊性,此时需将风险因素的相互关系做模糊关系处理,由此得到的ISM称为模糊解释结构模型(Fuzzy Interpretive Structural Model[16],FISM)。综合已有研究的不足之处,本研究将综合梳理总结多式联运网络的风险因素,采用FISM模型技术对风险因素之间的相互影响进行全面分析,探究多式联运网络风险因素到发生总风险的作用路径,揭示多式联运网络风险产生和发展的机理。

1 风险因素识别作者通过梳理总结关于多式联运网络、多式联运风险等相关研究文献,结合对相关企业的第一手调研资料,在此基础上征询数位从事多式联运的高校、研究机构的学者和管理部门的专家,从基础网络、运营服务网络和环境网络3个方面最终确定了11个多式联运网络风险因素,其中基础网络包括场站设施、线路能力、设备设施、载运工具4个风险因素,运营服务网络包括主体责任、管理规则、信息共享、人员能力4个风险因素,环境网络包括自然环境、市场环境、政治法律环境3个风险因素,如表 1所示。

| 网络构成 | 风险因素 | 风险描述 |

| 基础 网络 |

场站设施(R1) | 枢纽、节点等设施是否发挥正常功能 |

| 线路能力(R2) | 线路选择、运输网络、通行能力 | |

| 设备设施(R3) | 货物装卸、自动化控制设备等 | |

| 载运工具(R4) | 运输工具、集装箱、货柜等运输和存放工具等 | |

| 运营服务 网络 |

主体责任(R5) | 多式联运经营人、承运人、管理部门等个体责任和合作 |

| 管理规则(R6) | 承运、提单、收付款、放货等联运规则 | |

| 信息共享(R7) | 不同主体之间的庞大信息的共享关系到联运的时间、成本和货物质量、可达性等潜在风险 | |

| 人员能力(R8) | 人员身体素质、基本技能和操作、管理水平、应急能力等 | |

| 环境 网络 |

自然环境(R9) | 自然灾害、气候条件等 |

| 市场环境(R10) | 市场供需、竞争、汇率等 | |

| 政治法律环境(R11) | 战争、恐怖主义等不稳定因素以及相关法律规制和壁垒 |

2 建立风险因素的FISM模型

经典ISM是由美国Warfield教授于20世纪70年代提出,旨在应用有向图的矩阵表示和简单的逻辑运算来分析复杂大系统[17]。它可以把模糊不清的思想、看法转化为直观的具有良好结构关系的模型,使得过去只凭人的经验、直觉或灵感对系统的评价、决策、规划、目标确定等进行定性分析,能够依靠结构模型进行定量分析[18]。FISM是对经典ISM的模糊化处理,在建立邻接矩阵时更加符合实际,实现对复杂问题的系统认识和准确把握,首先建立多式联运网络风险因素的邻接关系矩阵,计算模糊可达矩阵,然后分解可达矩阵,形成层次清晰的多式联运网络风险的多级递阶结构模型[19]。

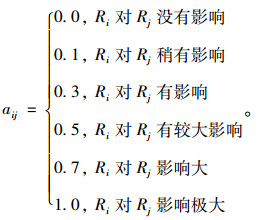

2.1 模糊邻接关系矩阵模糊邻接关系矩阵A为多式联运网络风险因素之间基本二元相互影响关系的方阵。若A=(aij)n×n,aij为风险因素Ri对Rj的影响关系,则定义:

|

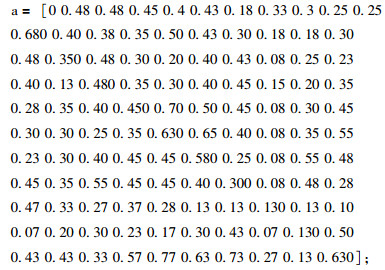

为确保数据的完备性和合理性,邀请3位多式联运企业经营管理人员、5位多式联运研究学者以及2位多式联运政府管理部门人员,对上述11个多式联运网络风险因素进行评分,取算术平均值以表征风险因素两两之间的影响程度,形成多式联运网络风险因素的模糊邻接关系矩阵A,如表 2所示。

| 风险因素 | 场站设施 (R1) |

线路能力 (R2) |

设备设施 (R3) |

载运工具 (R4) |

主体责任 (R5) |

管理规则 (R6) |

信息共享 (R7) |

人员能力 (R8) |

自然环境 (R9) |

市场环境 (R10) |

政治法律 环境(R11) |

| 场站设施(R1) | 0 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.40 | 0.43 | 0.18 | 0.33 | 0.30 | 0.25 | 0.25 |

| 线路能力(R2) | 0.68 | 0 | 0.40 | 0.38 | 0.35 | 0.50 | 0.43 | 0.30 | 0.18 | 0.18 | 0.30 |

| 设备设施(R3) | 0.48 | 0.35 | 0 | 0.48 | 0.30 | 0.20 | 0.40 | 0.43 | 0.08 | 0.25 | 0.23 |

| 载运工具(R4) | 0.40 | 0.13 | 0.48 | 0 | 0.35 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.15 | 0.20 | 0.35 |

| 主体责任(R5) | 0.28 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0 | 0.70 | 0.50 | 0.45 | 0.08 | 0.30 | 0.45 |

| 管理规则(R6) | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.35 | 0.63 | 0 | 0.65 | 0.40 | 0.08 | 0.35 | 0.55 |

| 信息共享(R7) | 0.23 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.45 | 0.58 | 0 | 0.25 | 0.08 | 0.55 | 0.48 |

| 人员能力(R8) | 0.45 | 0.35 | 0.55 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 0.30 | 0 | 0.08 | 0.48 | 0.28 |

| 自然环境(R9) | 0.47 | 0.33 | 0.27 | 0.37 | 0.28 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0.10 |

| 市场环境(R10) | 0.07 | 0.20 | 0.30 | 0.23 | 0.17 | 0.30 | 0.43 | 0.07 | 0.13 | 0 | 0.50 |

| 政治法律环境(R11) | 0.43 | 0.43 | 0.33 | 0.57 | 0.77 | 0.63 | 0.73 | 0.27 | 0.13 | 0.63 | 0 |

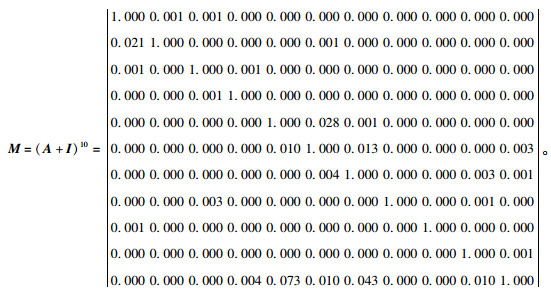

2.2 求解模糊可达矩阵

根据系统工程理论,模糊邻接关系矩阵A与单位矩阵I相加,得到矩阵A+I,进行(A+I)k布尔运算,直到(A+I)k=(A+I)k+1,其中k≤n-1,则称(A+I)k为系统的模糊可达矩阵M。通过编写运行如下Matlab程序:

clc

clear

|

i=eye(11);

i=eye(11);

jd=0.02;

k=1;

while(1)

wc=(a+i).^(k+1)-(a+i).^k;

if abs(wc) < =jd

break;

end

if k>100

break

end

k=k+1;

end

计算得到多式联运网络风险因素的模糊可达矩阵:

|

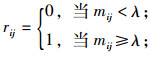

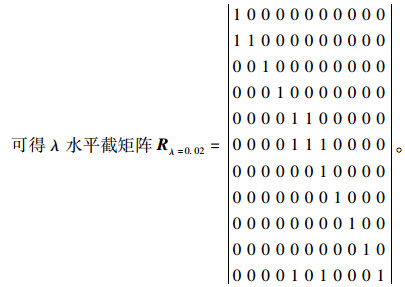

λ为影响因素层次间的复杂程度,它的选取会直接对影响因素之间的层次关系产生影响。选取较小的λ表示影响因素间较小的模糊关系都会被反映出来,而较大的λ只会反映影响因素的强关系。为了能够反映不同因素的合理关系,λ值既不能取太大,也不能取太小,结合得到的模糊可达矩阵的数值,故取λ=0.02,按照

|

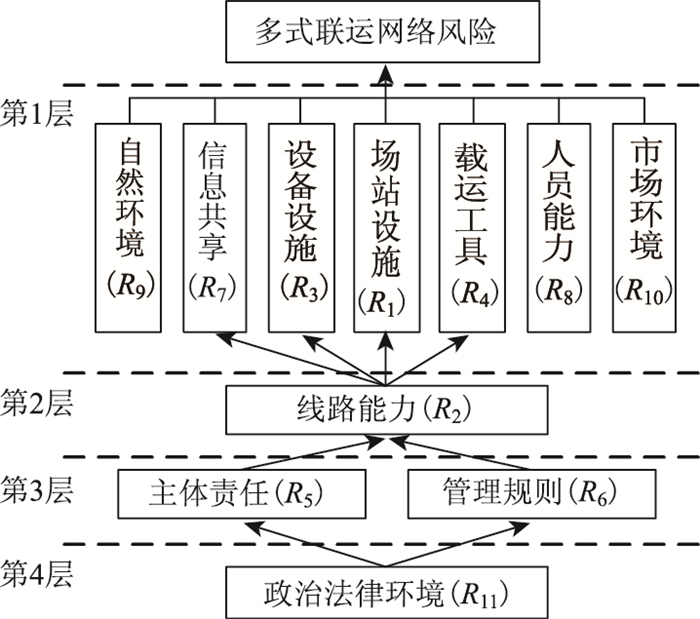

根据经典ISM理论,对系统要素所处层次和地位进行划分是建立多级递阶结构模型的关键一步。具体做法:如果可达矩阵的行主对角线元素为1,其他元素均为0,则该行所对应的元素即为“最高级要素”;然后将最高级要素所在的行和列划掉,按照同样的方法,找出“次高级要素”。以此类推,直到找到系统“最低级”要素。据此,得到多式联运网络风险系统的第1层级要素为R1,R3,R4,R7,R8,R9,R10;第2层级要素为R2;第3层级要素为R5,R6;第4层级要素为R11。

2.5 建立FISM模型多式联运网络风险因素之间形成层级关系,形成相互作用的具有逻辑关系的链接结构,结合多式联运风险网络因素的实际作用关系,构建多式联运网络风险因素FISM模型,如图 1所示。

|

| 图 1 多式联运网络风险因素FISM模型 Fig. 1 FISM model of multimodal transport network risk factors |

| |

3 模型分析

从多式联运网络风险因素FISM模型可以明确各风险因素之间的相互作用逻辑关系、风险影响路径以及不同风险因素的区域划分和重要程度。

(1) 政治法律环境因素处于FISM模型的最底层,说明该因素对其他所有风险因素都有影响,是根本风险因素。这是因为近年来我国在“一带一路”倡议框架下积极发展中国与欧洲之间的国际多式联运货物运输,其中不乏要经过政治动荡、战争频发的地区,和平稳定的政治环境是发展多式联运的基础条件之一,因此政治安全成为影响多式联运发展的重要风险。另一方面,与西方发达国家相比,我国多式联运正处于成长示范的起步阶段,且发展多式联运具有牵涉主体多、资金投入大、集聚要素多、标准协调范围广等特点,企业发展多式联运经验不足,这都决定了多式联运的发展需要政府提供资金支持、政策扶持和良好的法律环境。

(2) 主体责任和管理规则位于多式联运网络风险因素FISM模型的第3层,既接受第4层风险因素的影响,又对第2层风险因素产生影响。多式联运涉及到经营人、不同区段承运人、保险、金融、海关、管理部门等不同类型主体,不同主体之间在货物转运、信息传递、设施衔接等过程中存在利益冲突。同时,所有的多式联运业务流程和管理需要制定统一协调的规则,比如,提单规则、保险规则、标准规范等,因此政治法律环境是影响不同主体个体能力和合作意愿、管理规则的重要因素。

(3) 线路能力位于多式联运网络因素FISM模型的第2层,是中层风险因素。多式联运的本质含义是多种运输方式共同完成货物的运输,同时具有更优的时间、经济成本,还能保证货物安全,这取决于多式联运是否具有优化的运输网络、线路选择以及发达的通行能力。线路能力是主体责任和管理规则的最集中体现,分别从主观和客观上保障多式联运的运行。

(4) 场站设施、设备设施、载运工具、信息共享、人员能力、自然环境和市场环境是多式联运网络风险最直接、最表层的影响因素,其中设备设施、载运工具、信息共享、人员能力是线路能力的主要风险来源,同属于基础网络因素;而自然环境、市场环境是独立的风险来源,原因在于自然灾害、气候条件、货源是否充分和组织能力、主体市场竞争等能直接影响货物运输和安全,而这2个因素属于多式联运的外部环境因素,因此不受其他因素影响,可以成为多式联运的直接风险来源。

4 结论多式联运网络由基础网络、运输服务网络和环境网络构成,风险因素在网络中相互影响、相互作用,共同形成一个风险系统。为了对多式联运网络风险因素的结构进行识别,本研究在对多式联运风险研究成果进行梳理的基础上,识别风险因素,建立风险因素的FISM模型,清晰地展示了风险因素之间的影响关系和重要性程度,明确了多式联运网络风险的发生路径,为进一步做好风险管理和控制奠定基础。根据研究结果,特提出以下风险应对建议。

(1) 全方位加强政府推动和支持。政治法律环境是多式联运发展不确定性的根本来源,政府应加强“一带一路”沿线国家的政治协调,推动开展联运保险业务,减少国际局势不稳定的风险影响。另一方面要在联运价格、标准规范、管理规则、企业管理、政策扶持等方面加强立法,明确多式联运经营各参与方的法律关系和法律责任,加快形成以集装箱标准为核心的基础设施、包装和运载单元、专用载运工具、装卸设备、数据交换等标准框架,促进建立国家多式联运系统、提高联运协作效率和经营效益、协调各运输管理部门的利益。

(2) 培育多式联运经营主体。鼓励有实力的铁路、公路、水路、航空货运企业以及邮政快递、无车承运人、无船承运人、货运代理等物流企业拓展多式联运业务,加快培育多式联运经营人、承运人、配套企业等处于产业链环节不同的经营主体。推动传统货运企业尽快适应多式联运要求,以资本融合、产品开发、资源共享、网络共建等作为纽带,加快向多式联运经营主体转变。推动组建跨区域、跨方式、跨行业的多式联运联盟,促进多式联运经营主体孵化发展壮大。

(3) 加强基础和服务网络联通。多式联运通道网络、枢纽场站、集疏运公路(铁路)等是多式联运高效运行的基础条件。加快规划建设国家多式联运主通道,以形成骨干联运设施网络。在考虑城市发展、产业布局、一体化发展等需求的基础上,结合已有交通枢纽节点优化布局,统筹建设国家多式联运枢纽。完善多式联运枢纽站场建设和运营服务标准规范,加强在设施、装备、管理、信息等方面的配套衔接。

(4) 营造良好市场环境。加强车辆超限超载检查,强化装载源头和运输过程执法监督,严格实施相关技术标准,引导不合规车辆逐步退出市场,加强对新增车辆的注册登记、技术检测和准入管理,为推动公路超长距离货物运输有序转移创造良好环境。严格执行铁路、港口和船舶经营企业收费目录清单和公示制度,依法查处强制服务强行收费、价格歧视和欺诈等行为,确保市场公平竞争。统筹各种运输方式、各利益关联方在市场组织、业务管理、安全管控、运费结算、保险理赔等方面的管理规定,制订多式联运服务规范,促进多式联运运输组织优化和一体化,减少中间成本。统一各种运输方式在票据单证、定价计费、责任识别、服务标准等方面的管理规范,推动建立全程一个费率的多式联运价格形成机制和结算模式。

| [1] |

蒋洋. 多式联运服务网络优化建模方法研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2014. JIANG Yang. Research on Optimization Modeling Method of Multimodal Transport Service Network[D]. Beijing: Beijing Jiaotong University, 2014. |

| [2] |

LIST G F, MIRCHANDANI P B, TURNQUIST M A, et al. Modeling and Analysis for Hazardous Materials Transportation:Risk Analysis, Routing Scheduling and Facility Location[J]. Transportation Science, 1991, 25(2): 100-114. |

| [3] |

FABIANO B, CURRÒ F, REVERBERI A P, et al. Dangerous Good Transportation by Road:From Risk Analysis to Emergency Planning[J]. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 2005, 18(4): 403-413. |

| [4] |

张江华, 朱道立. 危险化学品运输风险分析研究综述[J]. 中国安全科学学报, 2007, 17(3): 136-140. ZHANG Jiang-hua, ZHU Dao-li. Review on Risk Analysis of Dangerous Chemical Transportation[J]. China Safety Science Journal, 2007, 17(3): 136-140. |

| [5] |

刘浩学, 周珣, 杨俊儒. 危险货物运输路线模糊综合评价模型[J]. 交通运输工程学报, 2006, 6(2): 80-82. LIU Hao-xue, ZHOU Xun, YANG Jun-ru. Fuzzy Synthetic Evaluation Model of Transportation Routes of Dangerous Goods[J]. Journal of Traffic and Transportation Engineering, 2006, 6(2): 80-82. |

| [6] |

陈志军, 陈志国, 田宏. 危险货物道路运输系统的风险评价[J]. 工业安全与环保, 2007, 33(6): 51-53. CHEN Zhi-jun, CHEN Zhi-guo, TIAN Hong. Risk Assessment on Road Transportation System for Dangerous Goods[J]. Industrial Safety and Environmental Protection, 2007, 33(6): 51-53. |

| [7] |

任常兴, 吴宗之. 危险品道路运输过程风险管理体系探讨[J]. 中国安全生产科学技术, 2007, 3(1): 16-20. REN Chang-xing, WU Zong-zhi. Study of the Risk Management Framework for Hazardous Materials during Road-transportation[J]. Journal of Safety Science and Technology, 2007, 3(1): 16-20. |

| [8] |

尚鸿雁, 董千里, 王旭坪, 等. 基于Fuzzy-AHP的危险货物运输风险评估与预警[J]. 长安大学学报, 2009, 11(1): 21-26. SHANG Hong-yan, DONG Qian-li, WANG Xu-ping, et al. Risk Evaluation and Early Warning for Hazardous Material Transportation Based on Fuzzy AHP[J]. Journal of Chang'an University, 2009, 11(1): 21-26. |

| [9] |

ARNOLD P, PEETERS D, THOMAS I. Modelling a Rail/Road Intermodal Transportation System[J]. Transportation Research Part E:Logistics & Transportation Review, 2004, 40(3): 255-270. |

| [10] |

BUBBICO R, MASCHIO G, MAZZAROTTA B, et al. Risk Management of Road and Rail Transport of Hazardous Materials in Sicily[J]. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 2006, 19(1): 32-38. |

| [11] |

刘敏. 国际多式联运中委托代理的合作风险研究[J]. 武汉理工大学学报:信息与管理工程版, 2008, 30(5): 808-810. LIU Min. Research on the Cooperation Risks in Agent Delegation with in International Multimodal Transport[J]. Journal of Wuhan University of Technology:Information and Management Engineering Edition, 2008, 30(5): 808-810. |

| [12] |

吴仙丹. 基于双灰色模糊模型的海铁联运网络风险评价[D]. 北京: 北京交通大学, 2012. WU Xian-dan. Risk Assessment of Sea-rail Intermodal Network Based on Double Gray Fuzzy Model[D]. Beijing: Beijing Jiaotong University, 2012. |

| [13] |

赵京海. 基于小波支持向量机的多式联运风险分析[D]. 大连: 大连海事大学, 2015. ZHAO Jing-hai. Analysis on Multimodal Transport Risk Based on Wavelet Support Vector Machine[D]. Dalian: Dalian Maritime University, 2015. |

| [14] |

雷凯, 朱晓宁, 侯键菲. 基于ISM模型的多式联运网络风险因素结构分析[J]. 安全与环境学报, 2015, 15(6): 162-165. LEI Kai, ZHU Xiao-ning, HOU Jian-fei. Structural Analysis of the Multimodal Transportation Network Risk Factors in View of the ISM Model[J]. Journal of Safety and Environment, 2015, 15(6): 162-165. |

| [15] |

雷凯, 朱晓宁, 侯键菲. 多式联运网络风险传播建模与仿真[J]. 交通运输系统工程与信息, 2016, 16(3): 21-27. LEI Kai, ZHU Xiao-ning, HOU Jian-fei. Modeling and Simulation of Risk Communication in Multimodal Transportation Networks[J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2016, 16(3): 21-27. |

| [16] |

肖人彬, 费奇. 模糊解释结构建模研究[J]. 模糊系统与数学, 1994(2): 23-30. XIAO Ren-bin, FEI Qi. Research on Fuzzy Interpretation Structure Modeling[J]. Fuzzy Systems and Mathematics, 1994(2): 23-30. |

| [17] |

WARFIELD J N. Societal Systems Planning, Policy and Complexity[J]. Journal of Cybernetics, 1978, 8(1): 113-115. |

| [18] |

张舒, 史秀志, 古德生, 等. 基于ISM和AHP以及模糊评判的矿山安全管理能力分析与评价[J]. 中南大学学报:自然科学版, 2011, 42(8): 2406-2416. ZHANG Shu, SHI Xiu-zhi, GU De-sheng, et al. Analysis and Evaluation of Safety Management Capability in Mine Based on ISM and AHP and Fuzzy Evaluation Method[J]. Journal of Central South University:Natural Science Edition, 2011, 42(8): 2406-2416. |

| [19] |

肖人彬, 费奇. 解释结构建模算法的研究[J]. 系统工程理论与实践, 1993, 13(2): 28-32. XIAO Ren-bin, FEI Qi. A Study on the Algorithms of Interpretive of Structural Modeling[J]. System Engineering-Theory and Practice, 1993, 13(2): 28-32. |

2018, Vol. 35

2018, Vol. 35