扩展功能

文章信息

- 彭志敏, 吴群琪

- PENG Zhi-min, WU Qun-qi

- 基于经济均衡的运输服务供需匹配研究

- Study on Supply-demand Matching of Transport Service Based on Economic Equilibrium

- 公路交通科技, 2018, 35(9): 146-151

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2018, 35(9): 146-151

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2018.09.021

-

文章历史

- 收稿日期: 2017-05-22

2. 长安大学 综合运输经济管理研究中心, 陕西 西安 710064

2. Center of Comprehensive Transportation Economic Management, Chang'an University, Xi'an Shaanxi 710064, China

交通运输作为连接生产和消费的桥梁,是支撑社会经济发展的重要基础性、战略性和先导性产业,但目前我国交通运输供给侧调整相对滞后,无法积极适应运输需求结构升级的趋势,出现了阶段性的供过于求和供给不足并存的结构性失衡问题,而其主要原因在于运输服务供给与市场需求发生之间存在脱节,供给路径发生偏差,制约了经济运行效率的提升。因此为把握运输需求侧的现实要求,满足运输需求侧的结构变化,提高运输供给侧与需求侧之间的协同性,追求运输供给侧与需求侧在数量、品质和功能等方面的统一,关键在于实现运输服务供给与市场需求的有效匹配,使运输供需均衡实现由低水平向高水平跃升[1-3]。

而已有关于运输服务供需匹配问题的研究大部分集中在供给结构优化上,尤其是从供需适应性维度探讨运输供需匹配问题,且主要体现在以下几方面:一是从宏观整体性出发,考量运输服务供给与国民经济社会发展需求适应性[4-5];二是探讨国民经济产业结构与货运结构之间的适应性[6-7];三是对运输供给结构与需求结构的匹配性进行评价[8-9];四是在运输能力约束下探究路网的供给能力与需求的匹配性[10-11];五是从定性描述与分析的角度给出运输服务供需匹配的路径或建议[12-13]。然而,上述研究所涉及到的运输服务供需匹配决策过程中,更多的是从供需单维主体出发,缺乏双边互动来考虑运输服务供需匹配路径,或者是仅从供需数量与结构上考虑供需双边关系,缺乏对供需主体微观经济性分析,即更多是一种“物量”上的匹配,而忽视了供需双方的经济均衡。因而如何考量在满足供需主体经济性要求的前提下,实现运输服务供需主体双边的最佳匹配以形成运输资源的有效配置便成为本研究的关键议题。

基于以上分析,本研究从供需主体满意度考虑双方的经济性要求满足程度,通过构建运输服务供需主体满意度最大化的多目标优化模型,使得供需主体实际感受价值与期望价值的差异最小化,实现供需双方满意度尽可能大的运输服务决策方案。本研究不仅能够解决运输服务供需失衡的现实困境,而且也对优化运输供给侧结构、实现运输服务供需对接提供一定的参考依据。

1 问题描述有效运输供给的形成受到两个基本供需均衡的约束:一是供需物量均衡,即要求各种运输服务供给方式所承担的运输量与市场需求相均衡;二是供需经济均衡,由于供需双方都有自身的利益准则,需求主体和供给主体都必须在满足自身利益要求的基础上才能实现交易。显然,在市场经济条件下,经济均衡是物量均衡的前提[14]。在特定的运输需求特性下,运输需求主体往往根据“物有所值”的原则选择运输服务,而供给主体的最低经济要求则是至少能够实现均衡报酬,供需双方通过自由交换的市场规则追求自身的价值得到相应的补偿,实现经济上的满足。因此在运输服务匹配决策过程中,要实现供需双方主体之间的满意匹配,关键在于实现运输供给主体与需求主体在经济上的统一,其内核在于保证供需双方能顺利实现价值的循环和流转。

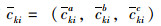

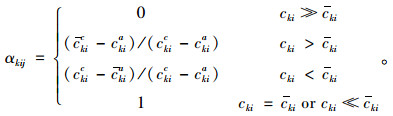

其中运输需求主体选择运输供给方式所采用的原则“物有所值”可以根据其所体验的运输服务的满意度来评判,这是由运输需求主体的期望值与运输供给主体所提供的实际值所决定的;而运输供给主体的经济性要求也可根据其提供运输服务过程中的满意度来体现,而这是由运输供给方式内在的技术经济特征与市场需求之间的互动关系所决定的。在运输服务供需匹配问题中,设D=(d1, …, di, …, dm)为运输服务需求主体集合,其中,m≥2,di(i=1, 2, …, m)为第i类运输需求主体;S=(s1, …, sj, …, sn)为运输服务供给主体集合,其中n≥2,且n < m,sj(j=1, 2, …, n)为第j个运输供给主体,且每一运输供给主体采用不同固定结构的运输供给方式提供运输服务,其决定了每一运输服务具有不同的价值属性;C=(c1, …, ck, …, cp)为运输需求主体di评价运输供给主体sj的属性集合;ck为第k个评价指标;cki为运输需求主体对di在属性ck下的期望值;cki为运输供给主体sj在属性ck的实际值;wk(k=1, 2, …, p)为评价属性ck的权重,其中0≤wk≤1且

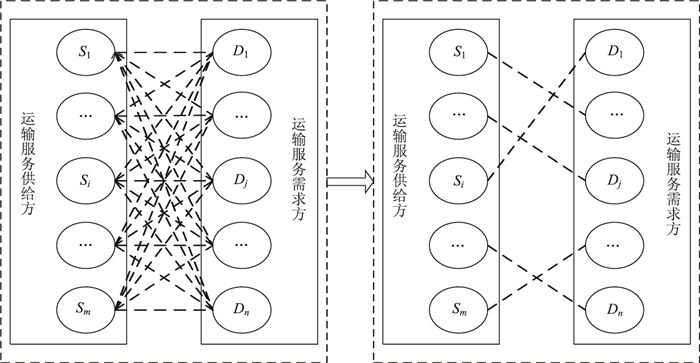

本研究所要解决的问题在于,根据运输供需双方的信息和各自的利益准则,在计算运输需求主体对运输服务满意度和运输供给主体在自身经济性约束下所形成的满意度的基础上,构建双边主体满意度最大的多目标优化模型,形成运输需求主体和供给主体满意度尽可能高的匹配方案。其示意图可用图 1表示,右边表示运输服务供需双方可能的匹配对数,左边表示所形成的运输服务供需主体匹配组合。

|

| 图 1 运输服务供需匹配示意图 Fig. 1 Schematic diagram of transport service supply and demand matching |

| |

2 运输服务供需匹配决策模型 2.1 运输需求主体满意度测算

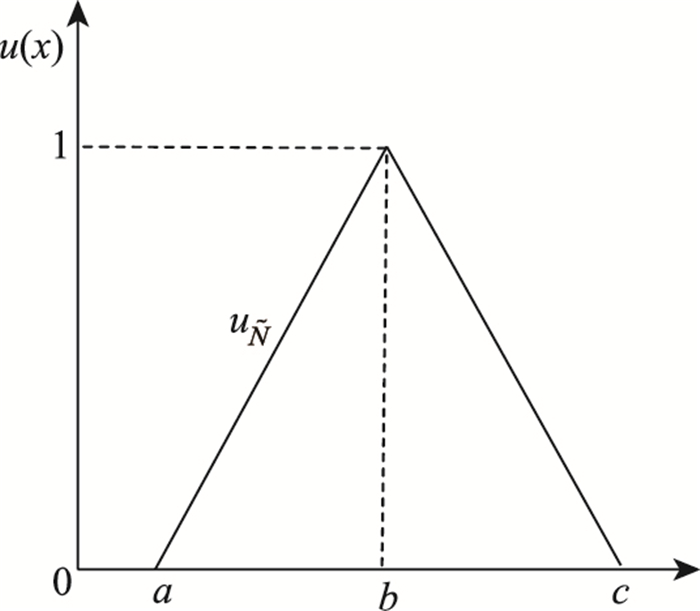

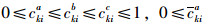

只有通过需求主体消费运输服务,运输生产能力才能转变为具体的运输产品,因此满足运输需求是运输供给主体生产运输服务的根本原动力和最终目的。但运输需求主体具有明显的异质性个体特征和行为偏好,对运输服务品质的要求不同,而现有关于运输服务品质的描述中不同学者之间的观点存在一定的分歧,但大体可分为经济性、时效性、可达性、舒适性、安全性、便利性等6个方面[15],本研究也将选取这6个指标作为运输需求主体评价运输服务的属性集合,同时运输需求主体评价运输服务时表现出一定的模糊性,其主要体现在不同运输需求主体对运输服务的评判或度量标准不同,在实际的运输服务交易过程中,运输需求主体主要是以其感性认识作为主要的评判依据,对运输服务的评价往往采用的是一种语言变量描述,使得运输需求实现的结果或表现形式呈现出一定的模糊性。基于此,本研究将采用模糊集理论[16]对运输需求主体对相应属性的语言变量描述转化为三角模糊数形式。则一个三角模糊数可记为

|

| 图 2 三角模糊数 Fig. 2 Triangular fuzzy number |

| |

|

(1) |

同时对于不同粒度的语言变量对应于不同的三角模糊数,其反映于运输需求主体对运输服务相关属性的满意度描述呈现出一定的区别。本研究将主要采用五粒度语言集合描述运输需求主体的感性认识,如表 1所示。

| 语言变量 | 三角模糊数 |

| 低 | (0, 0, 0.25) |

| 较低 | (0, 0.25, 0.5) |

| 中等 | (0.25, 0.5, 0.75) |

| 较高 | (0.5, 0.75, 1) |

| 高 | (0.75, 0.75, 1) |

则若

|

(2) |

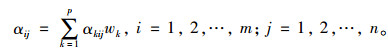

对于运输服务ck属性权重wk可由交通运输领域的相关专家根据运输供给方式的特点,采用主观评价得到。同时对得到的权重与运输需求主体在属性ck的满意度采取线性加权,即可得到运输需求主体对运输服务的整体满意度αij:

|

(3) |

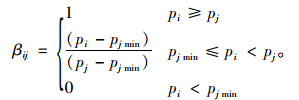

运输供给主体是运输服务生产的直接主体,其生产决策行为决定了运输需求主体能否消费运输服务,消费什么品质的运输服务,即运输需求主体所消费的对象、方式、质量和水平是运输供给主体生产的结果。但在市场机制引导下,运输供给主体的生产经营活动必须考虑到供给方式的成本与效率、效益的关系。由于每一运输服务的价值属性不同,成本与效率、效益的关系也存在一定差异,且其主要表现在不同固定结构的运输供给方式,其运营效率与效益对运输需求特性反应的敏感性不同。而在需求主导、公平竞争、利益与风险均衡、经济上可持续发展为原则的运输供给合理分工机制下,不同供给方式所形成的运输价格可作为其成本与效率、效益关系的综合体现。因此可由异质性运输需求主体对出行需求所能承担的实际运输价格pi与运输供给主体期望价格pj和实现最低经济均衡报酬时运输价格pj min之间的关系来明确运输供给主体的满意度。则运输供给主体对经济性要求的满意度βij可表示为:

|

(4) |

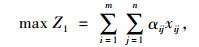

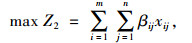

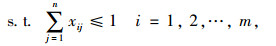

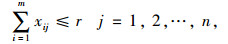

设xij为0-1型决策变量,当xij=1表明运输需求主体di与运输供给主体sj形成匹配,否则xij=0,则根据运输需求主体di对运输供给主体sj所提供的运输服务属性的满意度αij和运输供给主体sj对自身经济性要求的满意度βij,可以构建使运输供需主体满意度最大的多目标优化模型:

|

(5) |

|

(6) |

|

(7) |

|

(8) |

|

(9) |

在上述多目标优化模型中,式(5)表示尽可能使运输需求主体对运输供给主体所提供的运输服务满意度达到最大;式(6)表示尽可能使运输供给主体对自身的经济性要求的满意度达到最大;同时由于n < m,每一运输需求主体均可与某一运输供给主体相匹配,但运输供给主体可能存在没有与之相匹配的运输需求主体式,则式(7)表示运输需求主体di最多与1个运输供给主体sj形成匹配;式(8)表示运输供给主体sj最多与r个运输需求主体di形成匹配,这与实际相符合。

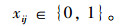

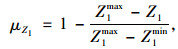

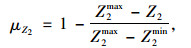

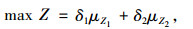

上述多目标优化模型为一个线性0-1整数规划模型,为求解该模型,本研究将采用基于隶属度函数的加权和方法[18],将多目标优化模型转化为单目标优化模型。设Z1max和Z2max为单独考虑运输供需主体目标函数最优值,Z1min和Z2min为运输供需主体单目标函数的最小值,则运输供需主体双目标函数的隶属度函数μZ1和μZ2可分别表示为:

|

(10) |

|

(11) |

式中,存在0≤μZ1≤1,0≤μZ2≤1。同时设δ1和δ2为运输供需主体隶属度函数的权重,表明在供需双方主体匹配过程中各自的重要程度,其中0≤δ1, δ2≤1,且δ1+δ2=1,则根据式(10),(11)可将运输服务供需匹配的多目标优化模型转化为以式(12)为单目标函数、以式(7)~(9)为约束条件的单目标优化模型:

|

(12) |

式中,为体现匹配过程中的公平性原则,取δ1=δ2=0.5。经过转化后运输服务供需匹配模型为一单目标的线性0-1整数规划,当运输服务匹配供需主体较少时,可采取分支界定法进行求解,当运输供需主体数量较多时,可采用相应的优化软件包(Lingo,Matlab)进行求解。

3 算例分析设在某一完全信息的运输市场内,存在4个运输服务供给主体(s1, s2, s3, s4),分别提供不同品质属性的运输服务,同时存在着6类异质性运输服务需求主体(d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7)。运输需求主体对运输服务品质(经济性c1、时效性c2、可达性c3、舒适性c4、便利性c5、安全性c6)的期望值及其可支付运价见表 2;运输供给主体所提供的运输服务品质的实际值及其实现行业基准收益率时的期望运价pj以及其实现最低经济均衡报酬时所需达到的最低运价pj min见表 3。

| di | 运输服务品质属性期望值 | 可支付运价/元 | ||||||

| c1 | c2 | c3 | c4 | c5 | c6 | pi | ||

| d1 | 高 | 低 | 较高 | 较低 | 低 | 较高 | 80 | |

| d2 | 较高 | 较低 | 较高 | 中等 | 较低 | 较高 | 100 | |

| d3 | 中等 | 中等 | 中等 | 较高 | 较高 | 较高 | 130 | |

| d4 | 较低 | 较高 | 中等 | 中等 | 高 | 高 | 150 | |

| d5 | 较低 | 较高 | 较高 | 高 | 较高 | 较高 | 170 | |

| d6 | 低 | 高 | 较高 | 高 | 高 | 高 | 200 | |

| si | 运输服务品质属性实际值 | 期望运价/ 元 |

最低运价/ 元 |

|||||||

| c1 | c2 | c3 | c4 | c5 | c6 | pj | pj min | |||

| s1 | 高 | 低 | 较高 | 低 | 较低 | 较高 | 100 | 50 | ||

| s2 | 中等 | 中等 | 较高 | 较高 | 高 | 高 | 150 | 75 | ||

| s3 | 较低 | 较低 | 低 | 较低 | 较高 | 较低 | 200 | 100 | ||

| s4 | 低 | 高 | 中等 | 高 | 较高 | 高 | 250 | 150 | ||

令r=6,即运输需求主体最多与一个运输供给主体相匹配,而运输供给主体最多与6个运输需求主体相匹配,同时根据相关专家给出的运输服务品质属性的权重w=(0.3, 0.2, 0.15, 0.1, 0.15, 0.1)。根据表 2和表 3的数据,依据式(2)~式(4)对运输服务供需主体进行满意度计算,并构建式(5)~式(9)的多目标优化模型,再通过各自隶属度计算将多目标函数转化为单目标函数(12)。将转化后的运输服务供需匹配多目标模型运用Lingo进行求解,得到的匹配结果为x11=1;x21=1;x32=1;x42=1;x54=1;x64=1,即s1↔d1,s2↔d1,s3↔d2,s4↔d2,s5↔d4,s6↔d4相匹配。

4 结论交通运输领域落实党中央、国务院关于推进供给侧结构性改革的决策部署,就是要不断提升运输服务的综合效能、推动行业发展提质增效升级,而提供运输服务供需匹配度是解决我国运输供给结构性失衡问题的关键。本研究基于运输供需主体经济均衡,在综合考虑运输需求主体对运输服务的要求和实际中运输供给主体的供给能力的基础上,构建了供需主体满意度最大多目标优化模型,其对提高我国运输服务供需匹配度和有效供给能力有一定的借鉴意义。但同时本研究所构建的运输市场是一完全信息运输市场,所涉及的有关运输供需主体参数均为假定,有待进一步完善。

| [1] |

刘李红, 李红昌, 李连成. 供需匹配视角下北京综合交通供给侧改革研究[J]. 综合运输, 2017(5): 20-23. LIU Li-hong, LI Hong-chang, LI Lian-cheng. Supply-side Reform of Beijing Comprehensive Transportation from the Perspective of Supply Demand Matching[J]. China Transportation Review, 2017(5): 20-23. |

| [2] |

耿彦斌. 论交通运输供给侧结构性改革[J]. 综合运输, 2016(11): 30-33. GENG Yan-bin. On the Target of Structural Reform in Transportation Supply Side[J]. China Transportation Review, 2016(11): 30-33. |

| [3] |

耿彦斌. 再论交通运输供给侧结构性改革[J]. 综合运输, 2017(3): 18-23. GENG Yan-bin. The Second Discussion on the Structural Reform of Transportation Supply Side[J]. China Transportation Review, 2017(3): 18-23. |

| [4] |

刘建强, 何景华. 交通运输业与国民经济发展的实证研究[J]. 交通运输系统工程与信息, 2002, 2(1): 82-86. LIU Jian-qiang, HE Jing-hua. Empirical Analysis on the Relationship between Transportation Industry and the National Economy[J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2002, 2(1): 82-86. |

| [5] |

林航飞, 罗宇龙. 上海市公路货运量与经济增长关系的协整分析[J]. 同济大学学报:自然科学版, 2008, 36(10): 1378-1383. LIN Hang-fei, LUO Yu-long. Cointegration on Relationship of Shanghai Road Freight Traffic Volume and Economy Growth[J]. Journal of Tongji University:Natural Science Edition, 2008, 36(10): 1378-1383. |

| [6] |

张国强, 王庆云, 张宁. 中国交通运输发展理论研究综述[J]. 交通运输系统工程与信息, 2007, 7(4): 13-18. ZHANG Guo-qiang, WANG Qing-yun, ZHANG Ning. Review of Traffic and Transportation Development Theory Study of China[J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2007, 7(4): 13-18. |

| [7] |

李莹英. 运输结构分析与协调性评价研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2010. LI Ying-ying. Research on Analysis and Coordination Evaluation of Transportation Structure[D]. Beijing: Beijing Jiaotong University, 2010. |

| [8] |

唐建桥, 王慈光. 基于信息熵的区域货运供需结构适应性[J]. 公路交通科技, 2013, 30(4): 152-158. TANG Jian-qiao, WANG Ci-guang. Adaptability between Supply Structure and Demand Structure of Regional Freightage Based on Information Entropy Theory[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2013, 30(4): 152-158. |

| [9] |

唐建桥, 王慈光. 旅客运输供需结构适应性的熵分析研究[J]. 铁道学报, 2013, 35(5): 1-7. TANG Jian-qiao, WANG Ci-guang. Entropy Analysis on Adaptability between Supply Structure and Demand Structure of Passenger Transportation[J]. Journal of the China Railway Society, 2013, 35(5): 1-7. |

| [10] |

陈维亚, 陈治亚, 麻欢, 等. 大秦重载铁路运输系统供需匹配优化模型[J]. 铁道科学与工程学报, 2013, 10(4): 112-116. CHEN Wei-ya, CHEN Zhi-ya, MA Huan, et al. An Optimization Model for Demand-supply Matching in Daqin Heavy-haul Railway Transportation[J]. Journal of Railway Science and Engineering, 2013, 10(4): 112-116. |

| [11] |

纪丽君. 铁路网货物运输能力供给与运输需求适应性研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2013. JI Li-jun. Research on Adaptability between Capacity Supply and Demand in Railway Freight Network[D]. Beijing: Beijing Jiaotong University, 2013. |

| [12] |

张周堂. 基于可持续发展的综合运输体系研究[D]. 西安: 长安大学, 2005. ZHANG Zhou-tang. Research on Comprehensive Transportation System Based on Sustainable Development[D]. Xi'an: Chang'an University, 2005. |

| [13] |

樊一江. 交通运输系统结构优化经济机制研究[D]. 西安: 长安大学, 2009. FAN Yi-jiang. Study on Economic Mechanism of Transport System Structure Optimization[D]. Xi'an: Chang'an University, 2009. |

| [14] |

吴群琪, 孙启鹏. 综合运输规划的理论基点[J]. 交通运输工程学报, 2006, 6(3): 122-126. WU Qun-qi, SUN Qi-peng. Basic Point of Integrated Transport Planning Theory[J]. Journal of Traffic and Transportation Engineering, 2006, 6(3): 122-126. |

| [15] |

吴群琪, 张圣忠. 运输供给的品质特征[J]. 长安大学学报:社会科学版, 2006, 8(1): 1-4. WU Qun-qi, ZHANG Sheng-zhong. Quality Characteristics of Transportation Supply[J]. Journal of Chang'an University:Social Science Edition, 2006, 8(1): 1-4. |

| [16] |

ZADEH L A. Fuzzy Sets[J]. Information & Control, 1965, 8(65): 338-353. |

| [17] |

郑小雪, 李登峰, 王莹, 等. 跨境电商供应链中的知识服务供需匹配模型研究[J]. 现代情报, 2016, 36(11): 43-49. ZHENG Xiao-xue, LI Deng-feng, WANG Ying, et al. Research on Two-sided Matching Model Based on Knowledge Service of Cross-border E-commerce Supply Chain[J]. Journal of Modern Information, 2016, 36(11): 43-49. |

| [18] |

万树平, 李登峰. 具有不同类型信息的风险投资商与投资企业多指标双边匹配决策方法[J]. 中国管理科学, 2014, 22(2): 40-47. WAN Shu-ping, LI Deng-feng. Decision Making Method for Multi-attribute Two-sided Matching Problem between Venture Capitalists and Investment Enterprises with Different Kinds of Information[J]. Chinese Journal of Management Science, 2014, 22(2): 40-47. |

2018, Vol. 35

2018, Vol. 35