扩展功能

文章信息

- 王征宇, 霍月英, 邱智宣

- WANG Zheng-yu, HUO Yue-ying, QIU Zhi-xuan

- 专用道环境下公交乘客满意度与延误关系研究

- Relationship between Passenger Satisfaction and Delay under Exclusive Bus Lane Condition

- 公路交通科技, 2018, 35(9): 101-106

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2018, 35(9): 101-106

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2018.09.015

-

文章历史

- 收稿日期: 2017-11-29

近年来,我国很多城市建设了公交专用道[1-2]。有的建设了快速公交,以快速公交专用道的形式出现;有的则在城市道路中划分出一条或几条车道供公共汽车专用,即以普通公交专用道的形式出现。截至2015年,我国已有21个城市建设了快速公交专用道。截至2017年年底,我国公交专用道总里程为10 914 km[1]。然而,近年来公交专用道被拆除的现象时有发生,如2012年重庆拆除了高九路快速公交专用道。公交的服务对象是乘客,公交专用道运营状况没有达到预期效果致使乘客满意度低下是其被拆的主要原因之一。因此,为了深入分析公交专用道被拆除的原因,有必要对专用道环境下的公交乘客满意度进行研究。

乘客满意度受公交经济性、舒适性、安全性、可靠性和便捷性的影响。我国城市公交票价偏低,公交出行的经济成本很低,经济性不是影响乘客满意度的关键方面。公共交通的首要任务是安全、准时地将乘客输送到目的地,因此安全、可靠、便捷是乘客对于公交的基本需求。舒适性对于乘客来说也很重要,但这是更高层次的需求,人们通常在基本需求得到满足后才会关注高层次需求,因此舒适性也不是关键方面。安全性是公交最重要的方面,但这方面基本可以得到满足,毕竟并非每次公交出行都会遇到交通事故。但是不可靠、不便捷却是我国公交出行经常遇到的问题,公交车不准时、等车时间长是乘客对公交最深刻的印象。因此,公交可靠性和便捷性是影响乘客满意度的关键方面。

公交专用道包括路段、停靠站和交叉口。停靠站串车排队现象、交叉口排队现象严重,这些不良的运行状况导致了公交车在停靠站和交叉口处延误的产生。整个行程中的延误逐步积累,致使公交车运行时间增加,运营速度下降,最终导致公交服务的不可靠和不便捷。因此,公交车延误是破坏专用道环境下公交服务可靠性和便捷性的根源。

通过以上分析可知,乘客满意度主要受公交可靠性和便捷性的影响,而可靠性和便捷性受制于公交车延误。因此,为了探究公交专用道被拆除的原因,本研究对专用道环境下的乘客满意度与延误关系进行量化研究。

国内外相关学者对乘客满意度进行了深入的研究,主要从乘客满意度评价和乘客满意度影响因素两个层面展开研究。乘客满意度评价的研究方式为首先建立评价指标体系,然后基于变异系数法、层次分析法等确定指标权重,最后建立物元评价模型、模糊评价模型进行综合评价[3-6]。乘客满意度影响因素的研究方式为首先从设施、便捷、安全、舒适、运营等方面分析可能的影响因素,然后采用因子分析、回归分析、象限分析、结构方程模型等方法对上述影响因素进行量化研究[7-16]。当前有关这方面的研究主要倾向于宏观分析,旨在分析出某城市公交乘客满意度状况,或找出乘客满意度的影响因素。本研究则侧重于微观分析,通过问卷调查、建模、模型分析来研究乘客满意度与延误这一个因素的关系。

1 数据调查及分析方法 1.1 数据调查将乘客满意度定义为乘客在经常乘坐公交后产生的对公交服务的主观感受,分为非常满意、满意、不满意、非常不满意4个级别。

为了研究乘客满意度与延误的关系,首先,设计了包含乘客个人属性、乘客满意度、乘客到站时间、等车时间、乘车时间等问项的调查问卷。然后,于2012年12月12日在常州公交专用道(302路普通公交专用道、B1和B11快速公交专用道)进行了乘客满意度问卷调查。

问卷调查采用现场即发即收的方式,发放问卷300份,回收问卷300份,回收率100%。根据调查问卷中乘客出行OD站点及出行频率,剔除问卷中可能的偶然出行且不完全乘坐公交专用道的问卷,最终获得有效问卷251份,问卷有效率为83.7%。

样本中男性、女性比例分别为47%和53%。20~29岁的乘客比例为56.57%,30~39岁、40~49岁的比例分别为17.13%和15.94%。大学本科占比最高,为36.25%,大专次之,比例接近30%,硕士及以上学历占12.35%。公司职员占比最高,为55%,公务员和教师的比例仅占4.38%。工作出行(即上班、返程、公务、上学)占比为76%,娱乐出行(即购物、访友)占比为24%。有私家车的乘客占17.13%,没有私家车的乘客占82.87%。

1.2 数据分析方法乘客满意度分为非常满意、满意、不满意、非常不满意等4个等级,分别以1,2,3,4表示。乘客满意度为有序次关系的离散型变量(即非常满意优于满意,满意优于不满意,以此类推)。有序Logistic回归是一种研究有序离散型变量的有效方法[17],因此,本研究采用有序Logistic回归模型研究乘客满意度与延误的关系。

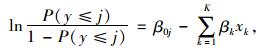

有序Logistic回归模型的定义为[18]:

|

(1) |

式中,y为因变量,有J种类别,以1,2,…,J为因变量的J种类别;

有序Logistic回归要进行成比例发生比假设检验、拟合优度、模型χ2统计(Model Chi-square Statistic)和回归系数显著性检验[11]等评价。用SAS软件执行有序Logistic回归时,如果输出的P值大于0.05,成比例发生比假设不能被拒绝,说明有序Logistic回归模型适用;AIC和SC可用来比较不同模型的拟合优度,在其他条件相同时,AIC和SC越小,模型拟合越好;同时对模型χ2进行统计,若P < 0.05,则说明模型χ2具有统计意义;通常用Wald检验对回归系数进行显著性检验,如果Wald χ2>3.841或者P < 0.05,则说明自变量对因变量有显著影响,该自变量应被计入回归模型。

2 乘客满意度与延误的关系模型 2.1 乘客满意度与公交专用道延误的关系模型公交专用道延误包括公交车在停靠站的延误,在交叉口的延误以及在路段的延误。问卷调查可以获得乘客本次公交出行的满意度及其对应的车内乘坐时间,但无法获得与此相对应的公交专用道延误,因此,通过乘客在专用道上的车内乘坐时间研究乘客满意度与延误的关系。

乘客对公交运营的满意程度受其车内乘坐时间的影响,车内乘坐时间包括延误和理想车内时间两部分。延误是指乘客出行OD站点之间的延误,包括乘客出行OD站点间所有路段、停靠站和交叉口的延误。理想车内时间是指上述延误均没有发生时的车内乘坐时间。因此,为了探究公交专用道延误与乘客满意度的关系,首先基于有序Logistic回归模型建立车内乘坐时间与乘客满意度关系;然后用理想车内时间和延误替换车内乘坐时间便可得到延误与乘客满意度的模型。

基于问卷调查得到的数据,对车内乘坐时间和乘客满意度进行有序Logistic回归,结果如表 1所示。

| 解释变量 | 系数 | Wald χ2 | P值 |

| 截距1 | 1.307 5 | 19.526 2 | 0.000 1 |

| 截距2 | 5.006 3 | 122.064 5 | 0.000 1 |

| 截距3 | 7.762 3 | 147.305 3 | 0.000 1 |

| 车内乘坐时间 | -0.157 0 | 130.270 5 | 0.000 1 |

| 成比例发生比假设检验 | χ2= 4.187 9,自由度=2,P=0.153 2 | ||

| 模型χ2统计 | χ2=231.087,自由度=1,P=0.000 1 | ||

| AIC,SC | 427.531,441.632 | ||

| Somers’D,Gamma,Tau-a,C | 0.753,0.775,0.531,0.877 | ||

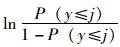

由表 1可得车内乘坐时间与乘客满意度的关系为:

|

(2) |

式中ivt为乘客的车内乘坐时间。

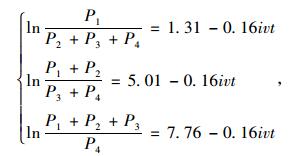

车内乘坐时间等于延误和理想车内时间之和,因此,乘客满意度与公交专用道延误的关系为:

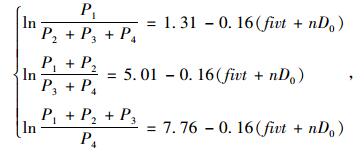

|

(3) |

式中,P1,P2,P3,P4分别为乘客满意度为非常满意、满意、不满意和非常不满意的概率;fivt为乘客OD站点间的理想车内时间;D为公交车在乘客出行OD站点间的延误。

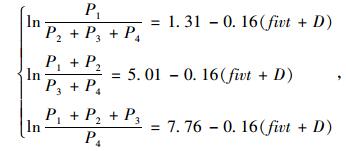

2.2 乘客满意度与单位公交专用道延误的关系模型为了能够以图示的方式体现乘客满意度与延误的关系,将乘客公交出行OD站点间的道路划分为多个单元,每个单元包括单位长度(100 m)路段、一个停靠站和一个交叉口。将一个单元内的延误之和称为单位公交专用道延误(简称“单位延误”),由此可建立单位延误与乘客满意度的关系模型。由单元及单位延误的定义可得D=nD0,因此,单位延误与乘客满意度的关系为:

|

(4) |

式中,D0为单位延误;n为乘客出行OD站点间道路所包含的单元个数,其取值可为整数也可为小数;其他变量的含义同上。

3 乘客满意度与延误的关系分析根据乘客满意度与单位延误的模型(式(4)),针对给定的不同理想车内时间,绘制乘客满意度与延误的关系图并以此来分析二者的关系。

乘客出行OD站点间的单元个数n与理想车内时间具有对应关系,基于问卷调查结果可得,公交车通过一个单元所需的平均理想车内时间为3 min,因此可得到不同理想车内时间所对的单元个数,如表 2所示。

| 序号 | 理想车内时间/min | 乘客出行OD站点间所包含的单元个数 |

| 1 | 10 | 3 |

| 2 | 20 | 6 |

| 3 | 30 | 10 |

| 4 | 40 | 12 |

| 5 | 50 | 15 |

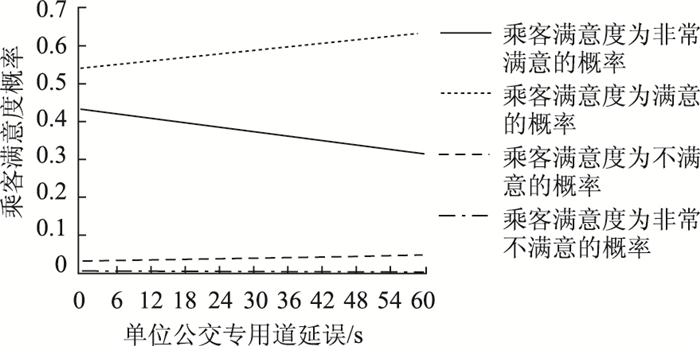

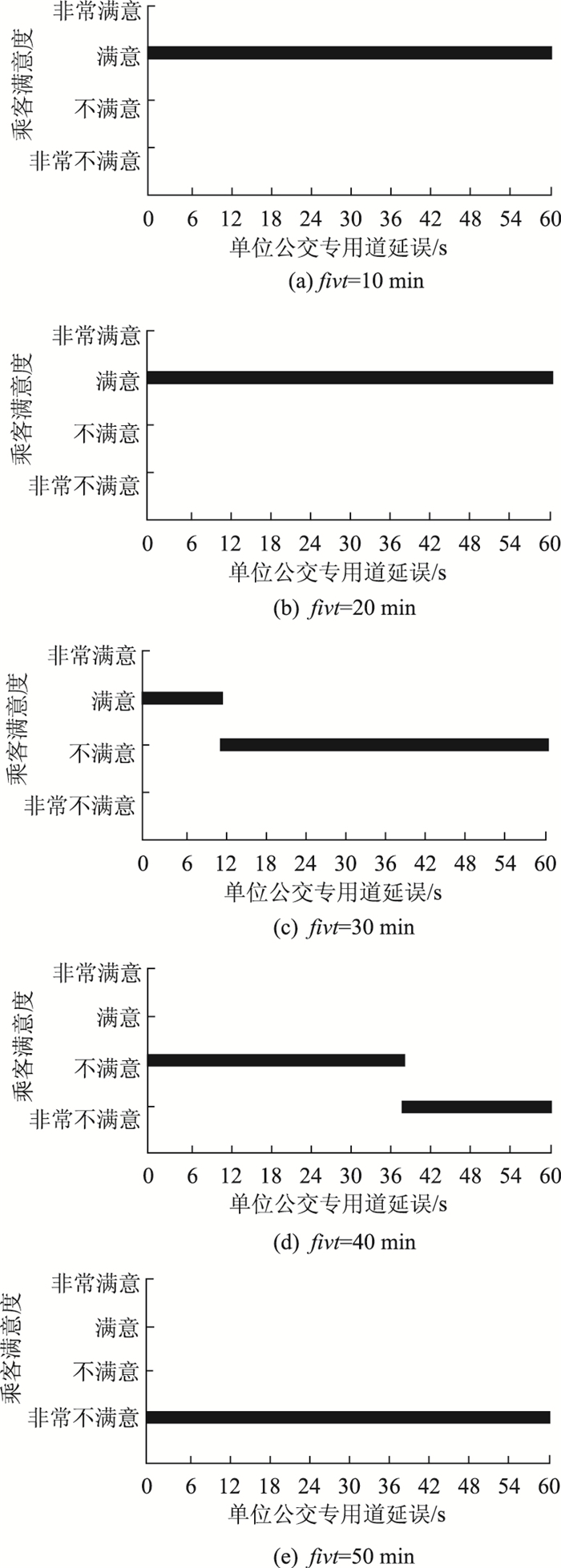

fivt=10 min时的单位延误与乘客满意度概率的关系如图 1所示。在这种情况下,单位延误D0≤60 s时,乘客不满意和非常不满意的概率很小,满意和非常满意的概率很大,其中,乘客满意的概率最大,因此,乘客满意度为满意,相应地fivt=10 min时的单位延误与乘客满意度的关系如图 2所示。

|

| 图 1 fivt=10 min时的单位延误与乘客满意度概率的关系 Fig. 1 Relationship between unit delay and passenger satisfaction probability when fivt=10 min |

| |

|

| 图 2 单位延误与乘客满意度的关系 Fig. 2 Relationship between unit delay and passenger satisfaction |

| |

依据单位延误与乘客满意度的模型(式(4)),分别绘制出fivt=20,30,40,50 min时的单位延误与乘客满意度概率的关系图,基于此可得到不同理想车内时间下的单位延误与乘客满意度的关系图。由于篇幅所限,本研究仅列出单位延误与乘客满意度的关系图。

fivt=20 min时单位延误与乘客满意度的关系如图 2(b)所示。在这种情况下,当单位延误D0≤60 s时,乘客满意的概率最大,乘客满意度为满意。

fivt=30 min时的单位延误与乘客满意度的关系如图 2(c)所示。在这种情况下,当单位延误D0≤12 s时,乘客满意的概率最大,乘客满意度为满意;当单位延误12 s < D0≤60 s时,乘客不满意的概率最大,乘客满意度为不满意。

fivt=40 min时的单位延误与乘客满意度的关系如图 2(d)所示。在这种情况下,当单位延误D0≤38 s时,乘客不满意的概率最大,乘客满意度为不满意;当单位延误38 s < D0≤60 s时,乘客非常不满意的概率最大,乘客满意度为非常不满意。

fivt=50 min时的单位延误与乘客满意度的关系如图 2(e)所示。在这种情况下,当单位延误D0≤60 s时,乘客非常不满意的概率最大,且随着延误的增加逐步加大,乘客满意及非常满意的概率几乎为零,相应地乘客满意度为非常不满意。

根据上述分析可得,当fivt≤20 min时,不论延误如何变化,乘客满意度均为满意;当fivt=30 min时,随着延误的增加,乘客满意度由满意变为不满意;当fivt≥40 min时,即使延误很小,乘客满意度始终是不满意或者非常不满意。

可见,乘客满意度主要受理想车内时间的影响,其随着理想车内时间的增加而明显下降;乘客对延误的感知较为模糊,乘客满意度不会因为延误增加而显著下降,或者说乘客主要关注的是车内乘坐时间这一宏观指标,不太关注在某个站点或某个交叉口损失的延误时间。从定性角度来看,这一结论有其合理性,公交出行完成后,乘客往往关注其上车时间、下车时间、车内乘坐时间,而在乘车期间,乘客通常会看手机、想事情、交谈、处理公务以此来打发时间,不会去关注外面公交车的运行状况,比如公交车出站时有没有被前车阻挡而产生延误,公交车进站时有没有因为没有泊位而产生延误,交叉口处有没有被车辆阻挡而无法通过产生延误等。也就是说,乘客在乘车过程中对公交车的延误不关注、不敏感,相应地乘客满意度这一主观感受受延误的影响较小。

专用道环境下的理想车内时间为自由流下公交车驾驶不受上下游交通影响时的车内时间,它受专用道设施条件如位置、形式、隔离情况等的影响,体现了公交专用道规划设计的合理与否。延误主要受专用道环境下公交调度、管理的影响,反映了公交专用道运营状况的好坏。本研究表明乘客满意度主要受理想车内时间的影响,受延误的影响较小,说明公交专用道被拆除主要是因为规划设计不合理,运营管理不当的致因较小。

4 结论基于常州公交专用道乘客满意度问卷调查获取的数据,采用有序Logistic回归模型,结合乘客车内乘坐时间与延误的关系,建立了公交专用道延误与乘客满意度的模型。通过定义单位延误并分析其与公交专用道延误的关系,建立了单位延误与乘客满意度的关系模型。然后根据该模型绘制了不同理想车内时间下的乘客满意度与延误的关系图,并分析了乘客满意度与延误的关系。研究发现:乘客满意度主要受理想车内时间的影响,其随着理想车内时间的增加而明显下降;乘客对延误的感知较为模糊,乘客满意度不会因为延误增加而显著下降。最后通过对研究结论的分析得出公交专用道被拆除主要是因为规划设计不合理,运营管理不当的致因较小。

为了探究公交专用道被拆除的原因,本研究从公交服务的对象乘客及影响专用道运行效果的关键指标延误入手,通过实地调查、建模、模型分析对乘客满意度与延误的关系进行了微观层面的分析,研究成果为厘清公交专用道被拆除的原因提供思路,有助于提升公交专用道的运营效果。事实上,公交乘客满意度及车辆延误问题国内外已经分别进行了深入的研究,但尚没有关于二者相结合的研究,本研究为探究专用道被拆除的原因将二者结合起来进行研究是本研究的新颖之处。此外,国内外主要采用模糊评价方法、因子分析、结构方程模型等方法研究公交乘客满意度,本研究则考虑到乘客满意度的序次特性(即非常满意优于满意,满意优于不满意,以此类推),采用有序Logistic回归模型研究乘客满意度,这是本研究的另一新颖之处。

| [1] |

交通运输部. 2017年交通运输行业发展统计公报[EB/OL]. http://zizhan.mot.gov.cn/zfxxgk/bnssj/zhghs/201803/t20180329_3005087.html,2018.3.30. Ministry of Transport of PRC. Statistic Bulletin of Development of Transportation Industry in 2017[EB/OL]. http://zizhan.mot.gov.cn/zfxxgk/bnssj/zhghs/201803/t20180329_3005087.html,2018.3.30. |

| [2] |

韩志强. 轨道交通环境下公交专用道布网及设置[J]. 公路交通科技, 2011, 28(增1): 31-35. HAN Zhi-qiang. Exclusive Bus Lanes Network Planning and Designing for Urban Metro Traffic[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2011, 28(S1): 31-35. |

| [3] |

王红梅, 贾玲玉. 北京市公共交通满意度物元评价[J]. 软科学, 2011, 25(7): 42-44. WANG Hong-mei, JIA Ling-yu. Evaluation of Public Transport Users' Satisfaction in Beijing Based on Matter Element Model[J]. Soft Science, 2011, 25(7): 42-44. |

| [4] |

彭晗, 吴金妹, 姚林晓. 基于AHP-DEMATEL法的公交换乘系统乘客满意度模糊评价[J]. 重庆交通大学学报:社科版, 2014, 14(1): 19-22. PENG Han, WU Jin-mei, YAO Lin-xiao. Fuzzy Evaluation of Public Transfer System Passenger Satisfaction Based on AHP-DEMATEL Method[J]. Journal of Chongqing Jiaotong University:Social Sciences Edition, 2014, 14(1): 19-22. |

| [5] |

黄明芳, 郑建湖. 基于AHP和模糊综合评价的BRT乘客满意度分析[J]. 山东交通学院学报, 2017, 25(3): 44-56. HUANG Ming-fang, ZHENG Jian-hu. Satisfaction Analysis of BRT Passenger Based on AHP and Fuzzy Comprehensive Evaluation[J]. Journal of Shandong Jiaotong University, 2017, 25(3): 44-56. |

| [6] |

薛兴海, 巩丽媛, 倪亚洲, 等. 基于乘客满意度的公交服务水平模糊评价[J]. 科技和产业, 2012, 12(5): 91-94, 102. XUE Xing-hai, GONG Li-yuan, NI Ya-zhou, et al. Fuzzy Comprehensive Evaluation of Bus Service Levels Based on Passenger Satisfaction[J]. Science Technology and Industry, 2012, 12(5): 91-94, 102. |

| [7] |

张兵, 曾明华, 陈秋燕, 等. 基于SEM的城市公交服务质量-满意度-忠诚度研究[J]. 数理统计与管理, 2016, 35(2): 198-205. ZHANG Bing, ZENG Ming-hua, CHEN Qiu-yan, et al. Study of Urban Public Transport the Service Quality-satisfaction-loyalty Based on Structural Equation Modeling[J]. Journal of Applied Statistics and Management, 2016, 35(2): 198-205. |

| [8] |

季彦婕, 周洋, 高良鹏, 等. 基于结构方程模型的乘客出行满意度评价[J]. 交通运输工程与信息学报, 2016, 14(3): 7-12, 18. JI Yan-jie, ZHOU Yang, GAO Liang-peng, et al. Evaluation of Passenger Satisfaction Based on Structural Equation Modeling Approach[J]. Journal of Transportation Engineering and Information, 2016, 14(3): 7-12, 18. |

| [9] |

李琼, 马兴慧, 朱顺应. 基于SEM的公交乘客满意度测评模型[J]. 物流技术, 2016, 35(10): 78-81, 97. LI Qiong, MA Xing-hui, ZHU Shun-ying. Bus Passenger Satisfaction Measurement Model Based on SEM[J]. Logistics Technology, 2016, 35(10): 78-81, 97. |

| [10] |

董琳琳.基于结构方程模型的公交乘客满意度研究: 以重庆市为例[D].重庆: 重庆大学, 2012. DONG Lin-lin. Study of Bus Passengers Satisfaction Based on Structural Equation Model: Taking Chongqing City as an Example[D]. Chongqing: Chongqing University, 2012. |

| [11] |

HUO Yue-ying, LI Wen-quan, CHEN Qian. Modeling Customer Satisfaction for Bus Rapid Transit in Changzhou, China[J]. Journal of Southeast University:English Edition, 2016, 32(2): 233-238. |

| [12] |

武钧, 霍月英. 快速公交乘客满意度影响因素的定量研究[J]. 计算机工程与应用, 2015, 51(21): 219-224. WU Jun, HUO Yue-ying. Quantitative Study on Effect Factors of Passenger Satisfaction for BRT[J]. Computer Engineering and Applications, 2015, 51(21): 219-224. |

| [13] |

NWACHUKWU A. Assessment of Passenger Satisfaction with Intra-city Public Bus Transport Services in Abuja, Nigeria[J]. Journal of Public Transportation, 2014, 17(1): 99-119. |

| [14] |

AIDOO E N, AGYEMANG W, MONKAH J E, et al. Passenger's Satisfaction with Public Bus Transport Services in Ghana:A Case Study of Kumasi-Accra Route[J]. Theoretical & Empirical Researches in Urban Management, 2013, 8(2): 5-17. |

| [15] |

OLIVKOVÁ I. Model for Measuring Passenger Satisfaction and Assessing Mass Transit Quality[J]. Journal of Public Transportation, 2015, 18(3): 52-70. |

| [16] |

WU J X, YANG M, RASOULI S, et al. Exploring Passenger Assessments of Bus Service Quality Using Bayesian Networks[J]. Journal of Public Transportation, 2016, 19(3): 36-54. |

| [17] |

王济川, 郭志刚. Logistic回归模型-方法与应用[M]. 北京: 高等教育出版社, 2001. WANG Ji-chuan, GUO Zhi-gang. Logistic Regression Model:Method and Application[M]. Beijing: Higher Education Press, 2001. |

| [18] |

HOSMER D W, LEMESHOW S. Applied Logistic Regression[M]. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons Inc, 2000.

|

2018, Vol. 35

2018, Vol. 35