扩展功能

文章信息

- 冯玉荣, 杨少伟, 杨宏志, 徐鹏

- FENG Yu-rong, YANG Shao-wei, YANG Hong-zhi, XU Peng

- 高速公路交织区运行分析方法对比研究

- Comparative Study on Operation Analysis Methods of Expressway Weaving Area

- 公路交通科技, 2018, 35(8): 134-143, 158

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2018, 35(8): 134-143, 158

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2018.08.018

-

文章历史

- 收稿日期: 2018-03-15

2. 西安公路研究院, 陕西 西安 710054

2. Xi'an Highway Institute, Xi'an Shaanxi 710054, China

交织是指两股或多股车流沿着相当长的路段不借助交通控制设备进行的交叉运行。由于交织车辆在交织区长度范围内需要强制性地变换车道进入期望出入口,交织区的交通变道行为高于基本路段而表现出交通紊乱状态,且这种紊乱随着进入交织区交通流量或交织流量比的增加而影响至交织区上游或下游基本路段更长范围,这使得交织区成为道路系统瓶颈和事故易发路段。我国高速公路交织区主要存在互通式立交内或近距离互通式立交之间,一条入口匝道后紧接着一条出口匝道,且出入口匝道之间由一条连续的辅助车道相连,如图 1所示。

|

| 图 1 高速公路交织区 Fig. 1 Weaving area of expressway |

| |

世界各国根据本国道路条件和交通状况,对交织区进行了深入的研究,研究方法主要包括回归分析法、理论解析法和交通仿真法,研究内容主要包括通行能力模型的建立[1-6]、通行能力影响因素的识别[7-12],服务水平评价指标的研究[13-15]、现有相关模型的适用性研究[16-21]等。美国《道路通行能力手册》(以下简称“HCM”)对交织区的运行分析方法最具代表性和广泛性,最新版HCM2010[22]方法基于理论研究和实测数据,建立了交织区内总变道率模型、交织车辆和非交织车辆速度模型、交织区通行能力模型和最大交织区长度模型,其分析方法和计算流程通俗易懂,更具实际意义。德国现行《公路通行能力手册》(以下简称“HBS2015[23]”)根据概率论和排队论,建立了合流区、分流区和交织区的组合车流与通行能力之比的统一模型,交织区作为合流与分流的结合区,交织区内的组合车流与通行能力之比看做是合流或者分流车流与通行能力之比的叠加,模型参数通过实测数据进行校准。瑞典《公路通行能力手册》METKAP模型[24](以下简称“METKAP”)建立了交织区通行能力模型是关于入口匝道交通量、出口匝道交通量和交织区长度的函数。其他国家主要以美国HCM方法为蓝本,针对各自道路交通条件形成了相应的交织区运行分析方法,研究成果纳入相应的行业标准。

我国对交织区的研究主要借鉴和吸收美国HCM方法,最早出现在《交通工程手册》[25](1997版)中,该手册对交织区的运行分析采用美国HCM-94方法及其模型系数。国家“九五”攻关课题“公路通行能力研究”专项研究提出了符合我国国情的公路通行能力分析方法,针对我国的交通组成、车辆动力特性以及驾驶行为等,对各类公路设施的通行能力进行了较全面、深入的研究,编写了我国首部《公路通行能力手册》,其中对交织区的运行分析主要参照美国HCM2000方法,研究成果纳入到《公路工程技术标准》(2003版)[26]中。《公路工程技术标准》(2014版)[27]梳理总结以往研究成果,并对服务水平的分级和评价指标进行了重新规定,采用饱和度(υ/C)值来衡量拥挤程度,同时采用小客车实际行驶速度与自由流速度之差作为服务水平次要评价指标。周荣贵、钟连德的《公路通行能力手册》(2017)[28]中对高速公路交织区运行分析(以下简称“周荣贵方法”)主要借鉴美国HCM2010和HBS2015方法,利用实测数据对HCM2010相关模型进行标定、验证及修正,采用《公路工程技术标准》(2014版)中高速公路基本路段服务水平评价指标,并细化了评价指标的分级。

由于各国道路设施、交通流特性、交通运行环境和驾驶行为不同,且交织区运行分析所依据的样本量和采集方式也不尽相同,所以在交织区构型的划分、影响因素的选取、运行分析模型的建立、服务水平评价指标与分级等方面有所不同。本研究在收集国内外大量研究文献的基础上,首先介绍美国、德国、瑞典、中国的最新版手册中高速公路交织区运行分析方法,梳理运行分析体系并进行对比研究,探讨各种研究方法的特点和适用性;其次以HCM2010交织区篇章案例2为例,选择流量比、汇出比、交织比(汇出比和汇入比的较大者)、交织区长度和车道数为影响因素,对周荣贵方法和HCM2010方法通行能力的敏感性进行对比分析;最后通过实测西安绕城高速曲江互通交织区的实际最大通行能力值,选择流量比、交织比为影响因素,对周荣贵方法和HCM2010方法通行能力进行敏感性分析,根据敏感性分析结果改进周荣贵方法通行能力基本模型,将汇出比替换为交织比,采用最小二乘法对改进模型的流量比、交织比系数进行重新标定,以期所研究成果能合理地反映交织区的影响因素,为我国高速公路交织区的运行分析提供借鉴。

1 交织区运行分析方法比较本节选取交织区运行分析应用较为广泛和更具代表性的美国HCM2010、德国HBS2015、瑞典METKAP和周荣贵《公路通行能力手册》方法为研究对象,梳理各种方法的运行分析体系,并分别从分析步骤、交织区构型、运行分析模型(含影响因素)、服务水平评价指标与分级4个方面进行对比研究,探讨各种研究方法的特点和适用性。

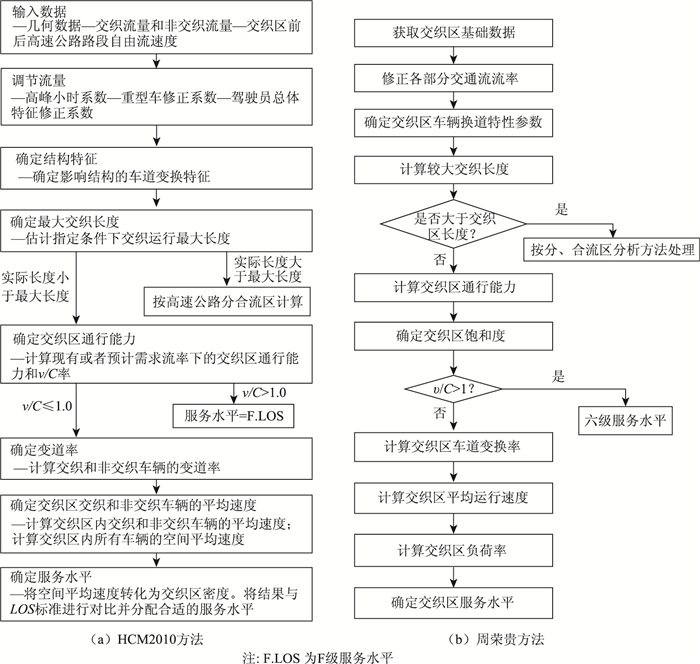

1.1 分析步骤各国对交织区运行分析大体可分为以下5个步骤:交织区道路几何参数和交通流参数的收集、交通流参数的修正、交织运行条件的判断、交织运行效率指标的计算、服务水平评价等,其中美国HCM2010方法和周荣贵方法运行分析步骤如图 2所示。

|

| 图 2 交织区运行分析步骤 Fig. 2 Steps of operation analysis on weaving area |

| |

HBS2015方法分析步骤根据概率论和排队论直接给出分流、合流和交织区服务水平计算统一模型,并采用实测数据校准模型参数,给出常见交织几何构型的模型参数值。METKAP方法是在高速公路通行能力以往研究成果的基础上,利用实测数据直接回归建立了交织区通行能力估算模型。

上述方法都是基于交织区的几何特征和交通流运行参数等实测数据估算通行能力或服务水平,用于评价交织区的集散能力和运行状态。但交织区的运行分析过程却不尽相同,周荣贵方法分析主要步骤与美国HCM2010方法基本相同,输出结果都包括交织车辆与非交织车辆速度、平均运行速度、通行能力、饱和度和服务水平等效率度量指标,只是周荣贵方法在确定交织区通行能力中没有考虑由最大交织流率决定的通行能力这一计算步骤;HBS2015方法和METKAP方法分析步骤没有给出交织区速度和变道率等相关预测模型及其步骤。

1.2 交织构型根据出入口匝道与主线的相对位置关系和交织行为的变道次数,对交织区构型进行了分类,如表 1所示,随后结合我国高速公路交织区特征对交织区构型进行评述。

| 方法名称 | 交织构型分类 | 交织构型描述 |

| HCM2010方法(周荣贵方法) | 单边匝道交织区(同侧匝道交织区) | 入口和出口匝道位于主线同侧,匝道之间由辅助车道相连,所有交织行为必须进行一次变道 |

| 单边主线交织区(同侧主线交织区) | 入口和出口匝道位于主线同侧,匝道之间由辅助车道相连,一种交织行为必须进行一次变道,另外一种交织行为无需变道即可完成交织运行 | |

| 双边交织区(异侧交织区) | 入口和出口匝道位于主线两侧,一种交织行为至少要成功变道3次及以上,或入口匝道下游主线的另外一侧紧跟一个出口匝道 | |

| HBS2015方法(METKAP方法) | V1交织区(单边匝道交织区) | 入口和出口匝道位于主线同侧,主线为两车道,匝道之间由辅助车道相连 |

| VR1交织区 | 入口和出口匝道位于主线同侧,集散车道为单车道,匝道之间由辅助车道相连 | |

| 注:“方法名称”中括号内方法采用“交织构型分类”中括号内分类名称。 | ||

上述方法对交织区构型的分类方式有所不同,但对交织运行的认知基本相同。周荣贵方法对交织区构型分类主要参照HCM2010方法,根据入口、出入匝道与主线的相对位置关系将交织区划分为同侧型和异侧型,同侧交织区根据2种交织行为的变道次数不同划分为匝道型和主线型;HBS2015方法将交织区划分为V1型和VR1型,即主线或集散车道数不大于2条的同侧匝道交织区,且入口、出口匝道均为单车道;METKAP方法中交织区构型与HBS2015方法V1型相同。通过对我国高速公路交织区构型的调查发现:

(1) 设置位置:交织区主要设置在互通式立交内或近距离互通式立交之间。

(2) 交织构型:互通式立交内主要为同侧交织区,即主线或集2散车道同侧的出入口匝道之间由一条辅助车道相连;近距离互通之间有2种交织类型:①主线或集散车道同侧的上游互通入口匝道与下游互通出口匝道由一条辅助车道相连的同侧交织区;②近距离高速公路共线段之间的异侧交织区。部分交织区的辅助车道在其上游或下游设置变速车道,或交织区辅助车道延伸至上游或下游相邻出入口。我国高速公路交织区主要以同侧交织区为主。

(3) 车道数:主线或集散车道车道数从1至4条不等,入口、出口匝道车道数一般为1条或2条。

1.3 运行分析模型通过实测数据对运营交织区交通流特性和道路设施设计参数的统计分析,结合数学理论进行多元回归分析,建立交织区运行相关模型,或依据实测数据结合各自交织区几何特征、交通运行环境和驾驶行为等对现有相关模型进行重新标定、公式的验证与修正。各种方法交织区运行分析相关模型如表 2所示。

| 方法名称 | 主要模型名称 | 主要模型描述 | 备注 |

| HCM2010方法 | 最大交织区长度模型 | LMAX = 5 728×(1+QR)1.6-1 566×NWL | 该方法不适用于组成部分交织区的进口匝道、过饱和交通流、交织区限速、交织区应用智能交通系统、主干道或者其他城市道路(包括单向临街道路)交织区、下游堵塞或下游需求匮乏、多重交织区等。 |

| 交织区通行能力模型 | C =[C0-438.2×(1+QR)1.6+0.076 5×L+119.8×NWL]×N×fHV×fP 或C =2 400/QR当NWL=2 C =3 500/QR当NWL=3 |

||

| 交织区变道率模型 | LCMIN =LCFR×QFR+LCRF×QRF LCW =LCMIN+0.39×[(L-300)0.5×N 2×(1+ID)0.8] LCNW =LCNW1 =0.206×QNW +0.542×L-192.6×N当INW≤1 300 LCNW=LCNW2=2 135+0.223×(QNW -2 000)当INW ≥1 950 LCNW=LCNW3=LCNW1+(LCNW2-LCNW1)×[(INW-1 300)/650] 当1 300 < INW < 1 950 LCALL= LCW+ LCNW |

||

| 交织和非交织车辆速度模型 | υW=15+(υFF-15)/(1+W),W =0.226×(LCALL/L)0.789 υNW=υFF-0.007 2×LCMIN-0.004 8×Q/N υ=(QW+QNW)/[QW /υW+QNW /υNW] |

||

| HBS2015方法 | 交织区服务水平模型 | QE, X.LOS=CE×SM, X.LOS×[1-(QHO/(CHO×SM, X.LOS))a]1/a QA, X.LOS=CA×SD, X.LOS×[1-(QHU/(CHU×SD, X.LOS))a]1/a |

模型适用于基本路段车道数不大于2的匝道型交织区,a值采用手册给定值(V1型取1.5,VR1型取1.4)。 |

| METKAP方法 | 交织区服务水平模型 | C =4 150-0.006 5×[QA /(QE +1)]0.1×[0.43×QA +1.87×QE]× [1+(QA1.4×QE)0.3]+0.05×(L-250)1.5 | 不适用与高入口匝道交通量和零出口匝道交通量交织区分析。 |

| 周荣贵方法 | 最大交织区长度模型 | LMAX =1 764×(1+QR)1.6-477×NWL | 本方法主要借鉴美国HCM2010,对其模型系数重新标定、公式的验证与修正,适用性同HCM2010方法。 |

| 交织区通行能力模型 | C =[C0-495.6×ln(1+QR)-103.4×ln(1+DR)+ 0.05×L-60.38×N]×N | ||

| 交织区变道率模型 | LCMIN =LCFR×QFR+LCRF×QRF LCW =LCMIN+0.706×[(L-90)0.5×N 2×(1+ID)0.8] LCNW =LCNW1=0.206×QNW +1.778×L-192.6×N当INW ≤1 300 LCNW =LCNW2 =2 135+0.223×(QNW-2000)当INW ≥1 950 LCNW=LCNW3 =LCNW1+(LCNW2-LCNW1)×[(INW-1 300)/650] 当1 300 < INW < 1 950 LCALL=LCW+LCNW |

||

| 交织和非交织车辆速度模型 | υW=24+(υFF-24)/(1+W),W =0.78×(LCALL/L)0.229 υNW=υFF-0.056 2×LCMIN /(NWL×L)-0.017 6×Q /N υ=(QW+QNW)/[QW/υW+QNW /υNW] |

||

| 注:1.IC交织构型,C,CA,CE,CHO,CHU分别为交织区、出口匝道、入口匝道、上游基本路段、下游基本路段通行能力;C0为相同自由流车速下基本路段一条车道基准通行能力;Q,QA,QE,QHO,QHU,QW,QNW分别为交织区、出口匝道、入口匝道、交织区上游基本路段、交织区下游基本路段、交织和非交织交通流量,QR为流量比;DR为汇出比;υ,υW,υNM分别为交织区所有车辆、交织车辆、非交织车辆平均速度;vFF为基本路段实际自由流速度;fHV为交通组成修正系数;fP为驾驶员修正系数;L为交织区长度;LMAX为最大交织区长度;N为交织区内车道数;NWL为交织车道数;ID为立体交叉口密度;W为交织强度系数;S为饱和度;X.LOS为X级服务水平;LCMIN为交织车辆最小变道率;LCW为交织车辆总变道率;LCNW为非交织车辆变道率;LCALL为交织区所有车辆变道率。 | |||

上述方法相关模型基于实测数据和数学理论建立。周荣贵方法运行分析模型主要借鉴HCM2010方法,利用实测数据对HCM2010的最大交织区长度模型、通行能力模型、变道率模型、交织和非交织车辆速度模型等进行重新标定、公式的验证和修正,其中通行能力模型增加了汇出流量比指标,其适用性与HCM2010方法相同。HBS2015方法根据概率论和排队论,建立了合流区、分流区和交织区的组合车流与通行能力之比的统一模型,模型参数通过实测数据进行校准,由于德国交织区几何尺寸采用标准化设计,模型未明确交织区长度、流量比等指标对交织区运行的影响;再者该方法仅适用于主线或集散道车道数为1条或2条的同侧匝道交织区,且入口、出口匝道车道数均为1条。METKAP模型建立了交织区通行能力模型是关于入口匝道交通量、出口匝道交通量和交织区长度的函数,其适用性与HBS2015的V1型交织区相同。

通过对我国高速公路交织区运行状态的调查,结合国内外研究现状,定性做出如下结论:

(1) 交织区运行分析相关模型是基于当地的道路和交通运行条件,利用实测数据建立的相关模型,样本量大小及样本采集精度影响模型精度;(2)交织区长度、交织区车道数和交织流量比对交织区运行状况影响显著;(3)由于交织区变道率高于基本路段,当交织流率达到一定比例,交织区的通行能力应由最大交织流率决定。

1.4 服务水平服务水平是衡量交通流内的运行条件及为驾驶员和乘客提供服务质量的一种衡量指标,各种方法交织区服务水平评价指标及分级如表 3所示。

| 方法名称 | 服务水平 | 备注 | |

| 评价指标 | 分级 | ||

| HCM2010方法 | 密度/[pcu·(mi·ln)-1] | 六级(A~F) A(0~10], B(10~20], C(20~28], D(28~35], E(>35), F(需求超出通行能力) | |

| HBS2015方法 | 饱和度 | 六级(A~F) A(0~0.3], B(0.3~0.55], C(0.55~0.75], D(0.75~0.9], E(0.9~1.0], F(>1.0) | |

| METKAP方法 | 饱和度 | 三级(好, 不好, 差)好(0~0.8), 不好(0.8~0.9), 差(>0.9) | |

| 周荣贵方法 | 饱和度、速度差/(km·h-1) | 六级(一~六)一级(0~0.35], 二级(0.35~0.55], 三级(0.55~0.75], 四级(0.75~0.9], 五级(0.9~1.0], 六级(>1.0) | 小客车实际行驶速度与基准自由流速度差作为次要评价指标,一级至五级服务水平又细分为3种状态 |

| 注:(1)服务水平分级中(x-x+n]表示分级不包含下界x,包含上界x+n;(2)服务水平分级采用各自手册中评价指标及其量纲。 | |||

上述方法中交织区服务水平评价指标采用密度和饱和度,除METKAP方法将服务水平划分为3个等级外,其他3种方法均划分为6个等级。从驾驶员和乘客对交通运行质量的感知方面看,METKAP方法分级较少,相邻分级间饱和度落差大,其他3种方法服务水平分级能够反映出行者对交通运行状态的感知。

周荣贵方法采用《公路工程技术标准》(2014版)中服务水平评价指标,并细化了标准分级,规划设计与实际运营状态更准确、贴合,能够全面反映交织区的交通运行质量。但是,由于交织区变道率高于基本路段,当交织流率达到一定比例,交织区的服务水平应由交织流率和流量比共同决定。

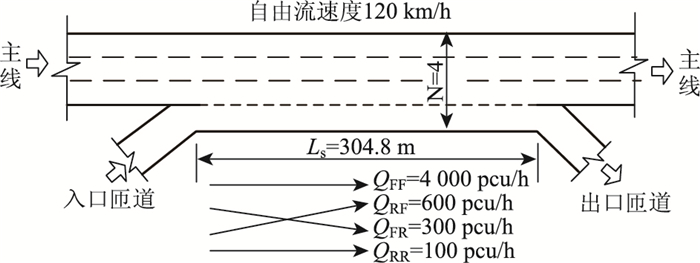

2 通行能力影响因素敏感性对比分析 2.1 分析方案通过对上述4种交织区运行分析方法的比较,HBS2015适用于标准化设计的同侧匝道交织区,且主线或集散车道数不大于2条,服务水平模型未考虑交织区长度、流量比和汇出比等影响因素;METKAP方法适用性与HBS2015的V1型交织区相同,通行能力模型未考虑流量比和汇出比等影响因素;周荣贵方法通行能力模型与HCM2010方法相比增加了汇出比指标,因此本节选择流量比、汇出比、交织区长度和车道数为基本影响因素,并增加与汇出比对交织运行影响机理相同的交织比为附加影响因素,对周荣贵方法和HCM2010方法通行能力敏感性进行对比分析。本节以HCM2010交织区章节的案例2为例,交织区几何参数及交通流参数取值如图 3所示。

|

| 图 3 案例2交织区结构形式及主要参数 Fig. 3 Configuration and main parameters of weaving area in case 2 注:Ls为交织区长度;QFF为交织区主线到主线车流流率;QRF为交织区匝道到主线车流流率;QFR为交织区主线到匝道车流流率;QRR为交织区匝道到匝道车流流率。 |

| |

保持交织区总流率不变,调整某一个因素的取值范围,对通行能力影响因素进行单因素分析。2种方法所需OD流率可通过交织区总流率、流量比、汇出比和交织比计算得出。试验方案设计如表 4所示。

| 试验方案 | 试验参数 | 初值 | 终值 | 步长 | 备注 |

| 方案1 | QR | 0 | 1 | 0.1 | 每组试验仅按照该组初值、终值和步长进行,其余道路及交通流参数不变 |

| 方案2 | DR | 0 | 1 | 0.1 | |

| 方案3 | WR | 0.5 | 1 | 0.1 | |

| 方案4 | L/m | 100 | 2 500 | 200 | |

| 方案5 | N/道 | 3 | 5 | 1 | |

| 注:QR为总交织流率与总流率之比; DR为出口匝道流率与总交织流率之比; WR为较大的交织流率与总交织流率之比,即汇入比与汇出比较大者;L为交织区长度;N为车道数。 | |||||

2.2 敏感性对比分析

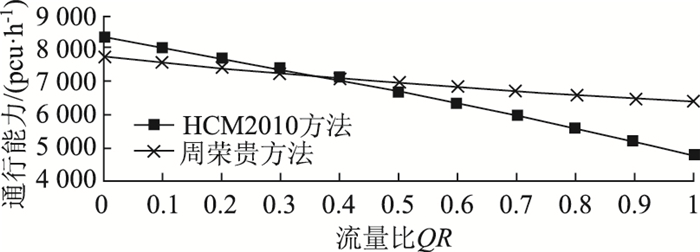

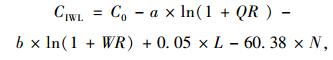

(1) 流量比

由图 4可知,随着流量比的增加,2种方法通行能力计算值显著下降,且HCM2010方法计算值下降速度较快,即流量比对HCM2010模型的敏感性更大;再者,流量比大于0.4时,周荣贵方法通行能力计算值大于HCM2010方法计算值,这可能是由于周荣贵方法模型依据城市快速路交织区建立,交通组成以小客车为主,大流量比情况下运行速度较低,小客车交织运行效率会更高。

|

| 图 4 流量比敏感性分析 Fig. 4 Sensitivity analysis of volume ratio |

| |

(2) 汇出比

由图 5可知,HCM2010方法影响因素未考虑汇出比,周荣贵方法汇出比对通行能力的影响呈明显的减小趋势,即周荣贵方法汇出比对通行能力具有敏感性。

|

| 图 5 汇出比敏感性分析 Fig. 5 Sensitivity analysis of diverging ratio |

| |

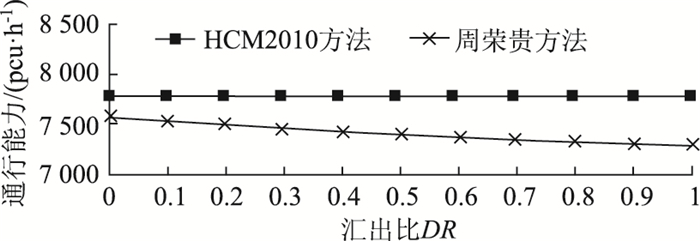

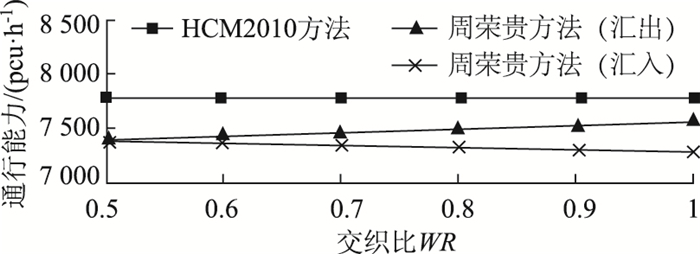

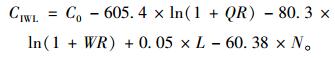

(3) 交织比

交织比为汇入比和汇出比的较大者,且汇入比与汇出比之和等于1,因此周荣贵方法交织比对通行能力的影响可通过换算汇出比得到。由图 6可知,HCM2010方法影响因素未考虑交织比;周荣贵方法当汇出比大于0.5时等于交织比,交织比对通行能力影响呈减小趋势;当汇入比大于0.5时等于交织比,交织比对通行能力影响呈增加趋势,这与交通运行过程中次要交通流让行主要交通流这一实际情况不符。

|

| 图 6 交织比敏感性分析 Fig. 6 Sensitivity analysis of weaving ratio |

| |

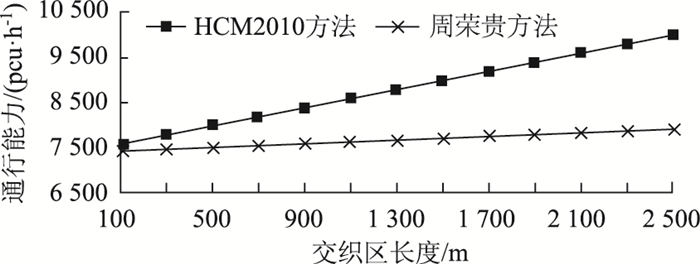

(4) 交织区长度

由图 7可知,在试验交织区长度范围内,随着交织区长度的增加,通行能力都呈现增加趋势,且HCM2010方法交织区长度对通行能力的敏感性更大,HCM2010方法各长度通行能力计算值均大于周荣贵方法。当然,交织区长度大于最大交织区长度模型计算值时,需要按照分合流处理。

|

| 图 7 交织区长度敏感性分析 Fig. 7 Sensitivity analysis of weaving length |

| |

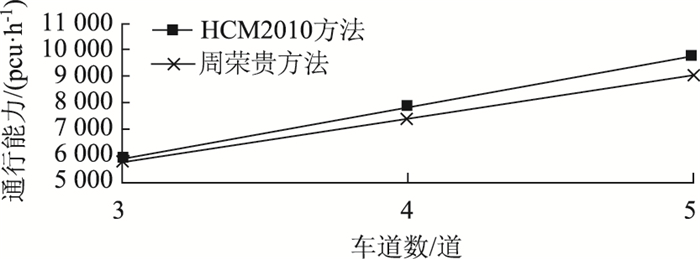

(5) 车道数

由图 8可知,交织区车道数对交织区通行能力的影响显著,随车道数增加呈增大趋势,且HCM2010方法交织区车道数对通行能力的敏感性更大,HCM2010方法各车道通行能力计算值均大于周荣贵方法。

|

| 图 8 交织区车道数敏感性分析 Fig. 8 Sensitivity analysis of lane number in weaving area |

| |

3 通行能力模型的修正

本节首先采集曲江互通交织区交通流数据,获取实际最大通行能力值,并与HCM2010方法和周荣贵方法计算值进行敏感性分析,结合交通流运行规则,改进周荣贵方法的通行能力模型,将模型中汇出比指标替换为交织比,并对改进模型的流量比和交织比系数进行重新标定。

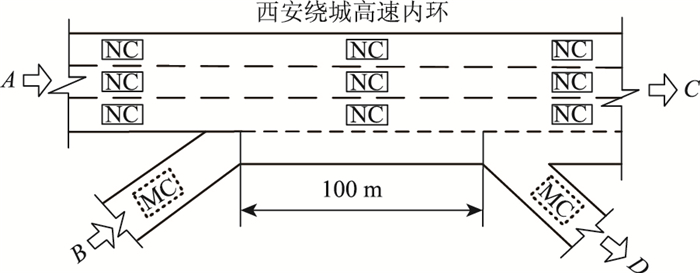

3.1 数据采集与分析本研究以西安绕城高速公路曲江互通2个环形匝道构成的交织区为调查对象,选用交通数据采集仪MC5600和磁感应交通流计数器NC97进行交通流数据采集,获取1个月分车道的流量、速度、平均车头间距等信息,采集时间间隔为5 min。交通流采集设备布设如图 9所示。

|

| 图 9 交通流采集设备布设 Fig. 9 Layout of traffic flow collection equipment |

| |

采用最小二乘法对Van Aerde流量-速度模型进行标定,获取自由流速度为120 km/h。采用连续15 min最大小时流率作为交织区最大通行能力实测值。交织区道路设施几何尺寸和主要交通流参数如表 5所示。

| 道路参数 | 交通流参数 | ||||||

| 主线 | 匝道 | 交织区 | |||||

| 地形 | 平原 | 地形 | 平原 | 交织类型 | 同侧主线型 | 自由流速/(pcu·h-1) | 120 |

| 设计速度/(km·h-1) | 120 | 设计速度/(km·h-1) | 40 | 长度/m | 100 | 驾驶员特性 | 1 |

| 路基宽度/m | 34.5 | 路基宽度/m | 8.5 | 交织区车道数/道 | 4 | 交通组成修正系数 | 0.668 |

| 双向车道数/道 | 6 | 车道数/道 | 1 | 辅助车道宽度/m | 3.5 | 高峰小时系数 | 0.928 |

3.2 通行能力模型修正

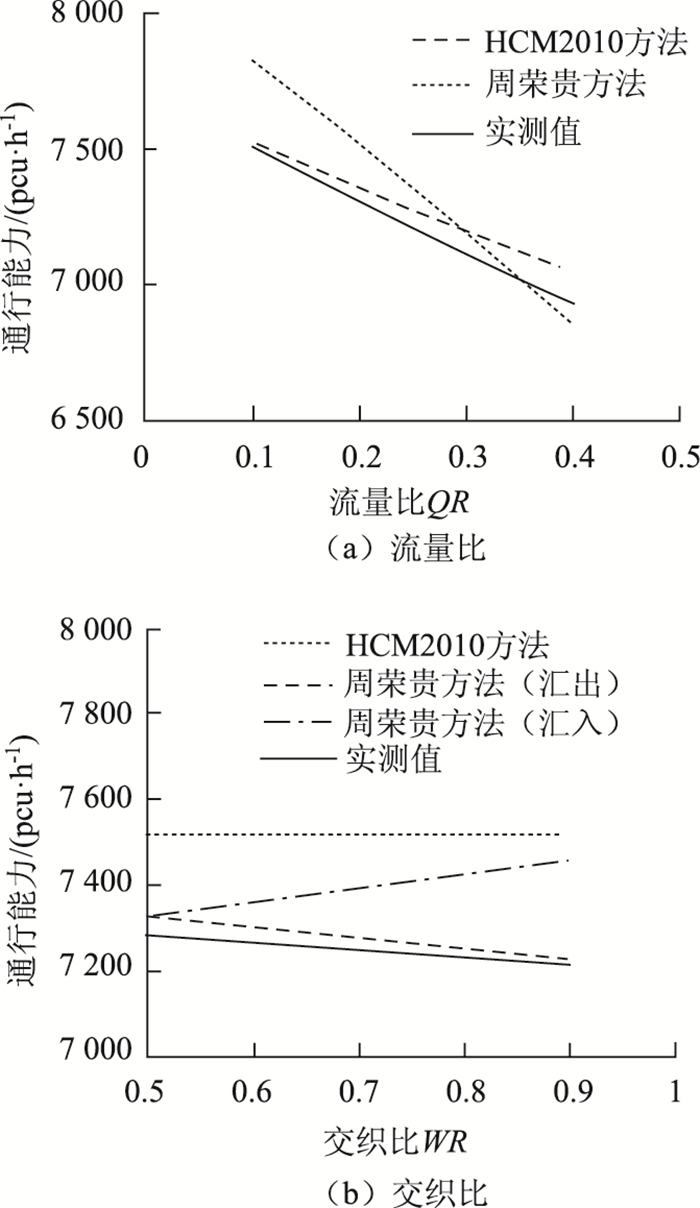

根据曲江互通交织区的交织构型和道路设施几何尺寸,明确交织区4种运行分析方法的适用性(见表 6)。然后对最大通行能力实测值、HCM2010方法和周荣贵方法计算值进行敏感性分析。由于该交织区给定了交织区车道数和交织区长度,因此本节不对这2个因素进行敏感性分析;由于交通运行过程中主交通流具有优先通行权,增加交织比指标作为敏感性分析影响因素。图 10为流量比和交织比的适用性分析结果,由图 10(a)可知,随着流量比的增加,通行能力显著降低,最大通行能力实测值下降的速度介于周荣贵方法和HCM2010方法之间。由图 10(b)可知,HCM2010方法未考虑交织比;周荣贵方法汇出比对通行能力呈降低趋势,汇入比对通行能力呈增加趋势,即交织比对通行能力的影响呈现2种不同变化趋势,而实际最大通行能力值随交织比增加呈现出一定的下降趋势。

| 曲江互通交织区 | HCM2010方法 | HBS2015方法 | METKAP方法 | 周荣贵方法 | |

| 交织构型 | 同侧主线交织 | √ | × | × | √ |

| 主线车道数 | 单向3车道 | √ | × | × | √ |

| 出入口车道数 | 单车道 | √ | √ | √ | √ |

| 交织区车道数 | 4车道 | √ | × | × | √ |

| 交织区长度 | 100米 | √ | × | × | √ |

|

| 图 10 通行能力敏感性比较 Fig. 10 Comparison of capacity sensitivities |

| |

由于主交通流具有优先通行权,结合图 10敏感性分析结果,将模型中汇出比指标替换为交织比,提出交织区通行能力改进模型如下:

|

(1) |

式中, CIWL为交织区通行能力;a,b为模型待标定系数;WR为交织比;其他参数见表 2注释。

本节利用部分数据基于最小二乘法的非线性回归方法对改进模型的流量比和交织比系数进行重新标定,其中基本通行能力C0取值为2 200 pcu/(h·ln), 交织区长度为100 m,交织车道数为4车道,最终标定结果如下:

|

(2) |

拟合优度R2为0.96,表明该回归模型对样本数据点拟合程度较好。

4 结论(1) 4种交织区运行分析方法在分析步骤、交织区构型、运行分析模型(含影响因素)、服务水平评价指标与分级有所不同。HCM2010方法和周荣贵方法均可计算交织区速度、通行能力、饱和度和服务水平等效率度量指标。周荣贵方法主要借鉴HCM2010运行分析方法和步骤,利用实测数据对HCM2010方法的相关模型重新进行了标定、公式验证和修正,其中通行能力模型增加了汇出比指标,但未考虑交织流率和流量比共同决定的通行能力模型。

(2) 敏感性分析结果表明,周荣贵方法中流量比、交织区长度和交织车道数对通行能力的敏感性较HCM2010小,交织比因汇出比和汇入比的不同呈现出相反的变化趋势,这与主交通流具有优先通行权规则不符;HCM2010方法通行能力模型影响因素未考虑汇出比和交织比指标。

(3) 实证数据表明,HCM2010方法高估了流量比对通行能力的影响,而周荣贵方法低估了流量比对通行能力的影响。根据主交通流具有优先通行权这一规则,改进周荣贵方法的通行能力模型,将模型中汇出比指标替换为交织比,采用最小二乘法对改进模型的流量比、交织比系数进行重新标定,拟合程度较好。

(4) 交织区交通流实测数据样本量和采集精度影响通行能力模型精度,改进模型还需要大量的实测数据进行验证;智慧交通能够精确地采集交织区域的实时交通流参数、车辆跟驰行为、换道行为等数据,也可实现海量数据的处理及深度挖掘,是今后交织区运行分析数据采集方式的一个重要发展方向。

| [1] |

LERTWORAWANICH P. Capacity Estimation for Weaving Areas Based on Gap Acceptance and Linear Optimization[D]. Philadelphia: Pennsylvania State University, 2003. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191261502000243

|

| [2] |

钟连德. 快速路交织区通行能力研究[D]. 北京: 北京工业大学, 2004. ZHONG Lian-de. Research on Capacity of Weaving Section in Urban Expressway[D]. Beijing: Beijing University of Technology, 2004. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=degree&id=Y792676 |

| [3] |

ZHANG Y. Capacity Modeling of Freeway Weaving Sections[D]. Blacksburg: Virginia Tech, 2005.

|

| [4] |

徐大伟. 快速路交织区通行能力研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2007. XU Da-wei. Research on Capacity of Weaving Section in Urban Expressway[D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2007. |

| [5] |

WANG X, LUO Y, QIU T Z, et al. Capacity Estimation for Weaving Segments Using a Lane-changing Model[J]. Transportation Research Record, 2014, 2461: 94-102. |

| [6] |

孙剑, 胡家琦, 孙杰. 城市快速路交织区通行能力估计模型[J]. 中国公路学报, 2016, 29(4): 114-122. SUN Jian, HU Jia-qi, SUN Jie. Capacity Estimation Model on Weaving Segments of Urban Expressway[J]. China Journal of Highway and Transport, 2016, 29(4): 114-122. |

| [7] |

孟祥燕. 高等级道路交织区通行能力研究[D]. 南京: 东南大学, 2006. MENG Xiang-yan. Research on Capacity of Higher-class Highway Weaving Sections[D]. Nanjing: Southeast University, 2006. |

| [8] |

雷丽, 董力耘, 宋涛, 等. 基于元胞自动机模型的高架路交织区交通流的研究[J]. 物理学报, 2006, 55(4): 1711-1717. LEI Li, DONG Li-yun, SONG Tao, et al. Study on the Traffic Flow of Weaving Section in Elevated Road System with Cellular Automaton Model[J]. Acta Physica Sinica, 2006, 55(4): 1711-1717. |

| [9] |

王华. 城市快速路匝道及交织区交通特性研究[D]. 南京: 东南大学, 2007. WANG Hua. Research on Traffic Characteristics of Urban Freeway Weaving Sections[D]. Nanjing: Southeast University, 2007. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=degree&id=Y1244589 |

| [10] |

JIA B, LI X G, JIANG R, et al. Traffic Behavior around the Weaving Section in Cellular Automata Model[J]. International Journal of Modern Physics C, 2010, 21(3): 1001518. |

| [11] |

江金胜, 董力耘. 基于元胞自动机模型的C型交织区交通流特性[J]. 力学学报, 2012, 44(6): 996-1004. JIANG Jin-sheng, DONG Li-yun. Investigation on Traffic Flow Characteristics around a Type C Weaving Section Based on Cellular Automaton Model[J]. Chinese Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2012, 44(6): 996-1004. |

| [12] |

刘立英, 李新刚, 贾斌. 基于元胞自动机模型的交织区通行能力特性分析[J]. 交通信息与安全, 2013, 31(3): 28-32. LIU Li-ying, LI Xin-gang, JIA Bin. Analysis of Capacity of Weaving Section Based on Cellular Automata Model[J]. Journal of Transport Information and Safety, 2013, 31(3): 28-32. |

| [13] |

裴玉龙, 陶泽明, 徐大伟. 快速路交织区服务水平评价指标研究[J]. 交通信息与安全, 2007, 25(6): 52-55. PEI Yu-long, TAO Ze-ming, XU Da-wei. Research on the Service Level of Weaving Section of Urban Expressway[J]. Journal of Transport Information and Safety, 2007, 25(6): 52-55. |

| [14] |

王颖, 邵春福. 北京市快速路立交节点服务水平评价方法研究[J]. 交通运输系统工程与信息, 2010, 10(3): 153-158. WANG Ying, SHAO Chun-fu. LOS Evaluation Methods of Beijing Expressway Interchange Nodes[J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2010, 10(3): 153-158. |

| [15] |

杨富社, 邹群, 李明, 等. 基于行程速度指数的城市快速路服务水平评价方法[J]. 交通运输工程学报, 2014(5): 68-73. YANG Fu-she, ZOU Qun, LI Ming, et al. Evaluation Method of Urban Expressway Service Level Based on Traveling Speed Index[J]. Journal of Traffic and Transportation Engineering, 2014(5): 68-73. |

| [16] |

周晨静, 荣建, 冯星宇. 2010HCM交织区通行能力分析方法适用性研究[J]. 公路交通科技, 2015, 32(4): 118-123. ZHOU Chen-jing, RONG Jian, FENG Xing-yu. Study of Applicability of Weaving Area Capacity Analysis Method of 2010HCM[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2015, 32(4): 118-123. |

| [17] |

冯星宇, 周晨静, 荣建, 等. 快速路交织区通行能力分析方法对比研究[J]. 道路交通与安全, 2015(6): 43-49. FENG Xing-yu, ZHOU Chen-jing, RONG Jian, et al. Comparative Study of Capacity in Urban Expressway Weaving Segments[J]. Road Traffic & Safety, 2015(6): 43-49. |

| [18] |

SKABARDONIS A, MAUCH M. Evaluation of Methodologies for Analyzing Freeway Ramp Weaving[J]. Transportation Research Record, 2015, 2483: 130-139. |

| [19] |

MAHDALOVA I, PETRU J, KRIVDA V. Assessment of the Capacity of Roads Weaving Segments[J]. Transport & Telecommunication Journal, 2017, 18(2): 101-106. |

| [20] |

ABDULLAH R, SADULLAH A F M. A Study on Traffic Weaving Segment Level of Service on Malaysia Urban Highway[C]//Proceedings of the International Conference of Global Network for Innovative Technology. New York: AIP Publishing, 2017: 171-176.

|

| [21] |

冯玉荣, 杨少伟, 张驰, 等. 高速公路交织区服务水平敏感性分析[J]. 公路交通科技, 2017, 34(1): 103-111. FENG Yu-rong, YANG Shao-wei, ZHANG Chi, et al. Analysis on Service Level Sensitivity of Expressway Weaving Section[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2017, 34(1): 103-111. |

| [22] |

Transportation Research Board. Highway Capacity Manual 2010[M]. Washington, D. C. : Transportation Research Board, 2010.

|

| [23] |

WU N, LEMKE K. The New Procedures for Diverge, Merge, and Small Weaving Segments in the New Version of German Highway Capacity Manual (HBS 2015)[J]. Transport Research Procedia, 2016, 15(6): 366-377. |

| [24] |

STRÖMGREN P. Analysis of the Weaknesses in the Present Freeway Capacity Models for Sweden[J]. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2011, 16(16): 76-88. |

| [25] |

中国公路学会. 交通工程手册[M]. 北京: 人民交通出版社, 1998, 493-510. China Highway & Transportation Society. Handbook of Traffic Engineering[M]. Beijing: China Communications Press, 1998, 493-510. |

| [26] |

JTG B01-2003, 公路工程技术标准[S]. JTG B01-2003, Technical Standard of Highway Engineering[S]. |

| [27] |

JTG B01-2014, 公路工程技术标准[S]. JTG B01-2014, Technical Standard of Highway Engineering[S]. |

| [28] |

周荣贵, 钟连德. 公路通行能力手册[M]. 北京: 人民交通出版社股份有限公司, 2017: 62-76. ZHOU Rong-gui, ZHONG Lian-de. China Highway Capacity Manual[M]. Beijing: China Communications Press Co., Ltd., 2017: 62-76. |

2018, Vol. 35

2018, Vol. 35