扩展功能

文章信息

- 刘冬梅, 荣建, 张劲泉, 张晓亮

- LIU Dong-mei, RONG Jian, ZHANG Jin-quan, ZHANG Xiao-liang

- 面向公交全出行链的短时服务评价模型研究

- Study on Public Transport Trip Chain Oriented Short-time Service Evaluation Model

- 公路交通科技, 2018, 35(8): 123-133

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2018, 35(8): 123-133

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2018.08.017

-

文章历史

- 收稿日期: 2018-04-11

2. 交通运输部公路科学研究院 综合交通运输大数据处理及应用技术行业研发中心, 北京 100088

2. Integrated Transport Big Data Processing and Application Technology Industry R & D Center, Research Institute of Highway, MOT, Beijing 100088, China

公交行业服务质量的评价,一般采用周期性评价方法,按照季度或年度频率进行用户服务调查。在国外的研究中,公交服务质量与公交服务感知、满意度相关性较强[1],没有做明显区分,主要表示从乘客视角下的运输服务性能,并通过量化方式及质化指标进行表达[2]。不少学者、研究机构提出了多种评价指标、指数模型等方法,并在不同城市进行实证验证。从行业角度的评估,主要指标以车辆计划执行情况、车辆速度、舒适度、覆盖人群比例等指标为主[3-5];从乘客角度的评估研究,主要指标以行程时间、车内舒适度、站点设施等为主[6-7],并侧重指标的精细化,但均是调查者对公交笼统感觉的年度或长时间的调查。

以智能手机为载体与公交用户服务感知调查相结合的研究比较新颖。麻省理工大学Corinna Li等开展了一项名为“未来机动化调查”的研究项目[1, 8],其中一个内容是基于手机进行公共交通感受调查。这个调查的硬件设备由手机和安装在公交车上的发射器共同构成,通过手机记录乘车人在车内的信息,并由乘车人对乘车中各个环节进行自愿问卷填写。Qian Chen[9]以智能手机为载体,开发一个数据采集的应用,从手机用户实时收集旅游相关的身体活动和心理健康数据,并通过3星期试验了解信息对旅游行为干预的效果。而针对公交出行服务的即时性评价,则受限于实现途径等原因,并未大规模开展。金宁[10]使用乘客服务感知调查方法,对其公交乘客服务感知模型设计了一个潜变量与观测变量的对照表,并设计了一个问项全部使用10级李克特量表(均衡的等级量表)的问卷,采用面访调查,即发放问卷为主、其他方式为辅的调查方式,对长春市公交乘客服务感知进行了调查。张喜成和汪江洪[11]从基础设施、服务质量及效率等方面建立了公共交通服务水平评价体系, 并应用粗糙集综合评价法对公交服务水平进行了评价。刘武等[12]以沈阳市公交车线路为测量对象,选取25条公交线路的乘客进行随车调查,并应用结构方程模型方法对调查数据进行分析,由此初步建立了由乘客期望、感知质量、乘客满意、乘客忠诚等结构变量构成的城市公交服务乘客满意度指数模型。

本研究所讨论的公交短时评价,属于即时性评价,是出行个体就刚刚发生的公交出行服务质量进行的评价。短时评价具有准实时性,对于了解公众公交出行的实际体验与感受,及时发现服务问题,形成快速响应的闭环服务体系具有重要意义。

1 基于个体感知公交服务短时评价指标设计对公交服务进行短时评价,可参考顾客感知服务评价方法,有服务质量模型(SERVQUAL)、服务绩效模型(SERVPERF)、无差异(Non-difference)3种度量方法[13]。对于这3种度量方法,其主要区别在于量表问题数量的差异[14]。服务质量模型奠定了理论和基础[15],而服务绩效模型的提出者则在直接通过感知实绩来衡量服务质量,其在调查问卷题目等方面大幅降低了调查工作量,并通过实证证明了服务绩效模型方法在解释能力、信度、效度等方面均优于服务质量模型方法,无差异度量方法的影响则相对较小。本研究考虑到公交服务中的大部分指标用户期望值不易调查,而实绩感受相对容易回答这一现实情况,结合研究目的以及调查问卷问题量不宜过大等约束,参考服务绩效模型进行指标设计。

将出行安全可靠、经济适用、便捷高效等需求与顾客服务感知的五大要素进行对比,分解评价公共交通服务的五大方面:

(1) 有形性,主要指硬件环境条件,包括各种交通设施、辅助设施、人员着装等;

(2) 可靠性,主要指提供基本服务的能力,体现均等服务,主要包括便利、速度、安全等因素的基本要求;

(3) 敏感性,主要指主动服务的意识和能力,体现为在服务发生变动时需求的响应能力,主要包括对公众需求的主动发现与主动提供、信息的主动发布、应急预案与事件处理能力等;

(4) 可信性,主要传达专业形象和职业素养,能传达给人信任的感觉,在公共交通中可信性对应的内容,主要是公交企业的专业性、公益性、企业品牌的体现;

(5) 移情性,是关心并为出行者提供个性化服务,与公共交通相对应的内容,主要是公交个性化信息服务、定制化公交服务、最后一公里服务等。

同时,还应考虑到公交服务特征中出行链特征,针对步行、自行车、等车、乘车、换乘等环节分别从以上方面进行评价。由于本论文评价以短时评价为主,对于可信性、移情性等指标,仅保留与即时性相关的内容,未列入与企业品牌相关相对静态的内容。公共交通即时评价指标类型见表 1。

| 有形性(基础设施) | 可靠性(基本服务) | 敏感性(主动服务) | 可信性(信赖感) | 移情性(个性化服务) | |

| 步行 | 步道环境 | 步行时间 步行方便 步行安全 |

— | — | — |

| 自行车 | 停放方便程度 骑行环境 |

骑行时间骑行安全 | — | — | — |

| 等车 | 等车环境 | 等车时间 等车安全 |

信息告知 | — | 备选线路 |

| 乘公交 | 车内环境 车内拥挤空间 |

运行时间 运行速度 可靠性 乘车安全 |

报站情况 | 运行平稳性 驾驶员专业程度 |

服务时间 |

| 换乘 | 换乘环境 换乘拥挤度 |

换乘时间 换乘安全 |

— | — | 服务时间 |

2 调查方案

本研究选取佛山市作为调查城市,以线路为单元选择被调研对象。根据与佛山市交通运输局公交专业人士沟通,选择了佛山10条线路(102路、113路、116路、123路、137路、112路、136路、138路、147路、168路)作为调查线路。这些线路在客流量、线路长度、所经地域等均有一定的代表性,如表 2所示。

| 线路 | 线路长度/km | 站点数量/个 | 日客流量/人 | 线路基本情况 | 所属公司 |

| 102路 | 16.4 | 31 | 15 000 | 张槎—桂城(禅城桂城互通线路) | 粤运公司 |

| 113路 | 20.15 | 34 | 16 000 | 禅城桂城互通线路 | 粤运公司 |

| 116路 | 27.9 | 42 | 14 000 | 强化南海罗村(禅城周边区域)至禅城的联络 | 粤运公司 |

| 123路 | 18.85 | 34 | 1 000 | 串联园区、商业点、医院、生活小区的公交线 | 粤运公司 |

| 137路 | 13.2 | 28 | 11 000 | 千灯湖—南风古灶,连接多个旅游商业旺点 | 佛汽公司 |

| 112路 | 10.3 | 18 | 7 500 | 贯穿整条汾江路(南北向)的代表线路 | 粤运公司 |

| 136路 | 27.65 | 41 | 8 000 | 方便南庄与禅城建成区、南海桂城间连接线路 | 佛汽公司 |

| 138路 | 22.9 | 42 | 10 000 | 连接佛山机场、火车站、汽车站及多个地铁点、医院、生活小区的公交线路 | 佛汽公司 |

| 147路 | 10.5 | 25 | 550 | 南庄(镇内)线路,客流较少 | 佛汽公司 |

| 168路 | 19.3 | 28 | 5 000 | 贯穿整条季华路(东西向)的代表线路 | 禅南公司 |

采用“问卷星”+“车来了”两者结合的方式,进行问卷调查推广,此次研究共收集有效样本为1 341个。由于“车来了”在佛山受众广,支持在后台遴选了被调查线路上的常用用户,共约4万人,持续10天时间。用户在访问“车来了”界面时,点击“参与调查”即可连接到调查问卷,调查时指出针对本次出行进行填写。此调查方法的优点,是能够获得大量样本数据,缺点是无法知道用户出行中确切的轨迹信息,只能通过问卷填写的方式获取出行站点、时间的大致信息,进行出行距离等推算。“车来了”推广的问卷调查,可准确地得到公交出行各环节构成、出行时间的大致区间,并可结合“车来了”得到车辆速度、距离等数据。

3 调查数据的信度分析信度分析也叫可靠性分析,它是用来测量研究变量或者量表在不同测量情况下的一致性程度。本次研究采用Cronbach α系数去测量各研究变量的信度情况。使用SPSS软件,测量结果如表 3显示。

| 变量名称 | 题项个数 | Cronbach α值 |

| 步行服务感知 | 5 | 0.911 |

| 自行车服务感知 | 5 | 0.936 |

| 等车服务感知 | 5 | 0.849 |

| 乘公交服务感知 | 6 | 0.925 |

| 换乘服务感知 | 4 | 0.895 |

从表 3可知,本次涉及研究变量共为5个,分别是步行服务感知、骑自行车服务感知、等车服务感知、乘公交车服务感知、换乘服务感知。而且这5个变量的Cronbach α分别是0.911,0.936,0.849,0.925,0.895, 全部高于0.8,最小为0.849,最大为0.936。这说明本次涉及到的研究变量信度非常高,样本回答准确可靠,也即说明此次研究样本数据可用于进一步研究。

4 调查数据的相关分析此部分在于利用相关分析分别研究样本不同出行环节服务感知与各可能影响之间的相关关系情况等,采用皮尔逊相关系数表示相关性强弱。

4.1 乘公交服务短时评价结果相关分析利用相关分析去研究乘公交车服务短时评价结果与公交服务稳定性情况、公交时间成本、运行速度、车内环境、运行平稳性、报站情况、驾驶员专业程度总共7个变量的相关关系情况。分析结果显示:乘公交车服务短时评价结果与各因素之间的相关系数值分别是:0.055,0.010,0.766,0.722,0.701,0.593,0.711。

具体来看,乘公交车服务短时评价结果与公交服务稳定性情况、运行速度、车内环境、运行平稳性、报站情况、驾驶员专业程度这6个变量之间均会呈现出显著的正相关关系。其中,公交服务稳定性情况,论文通过“这次公交运行的情况(到站时间、堵车情况等),是否和您以往出行情况类似”这个问题进行调查。

但是乘公交车服务短时评价结果与公交时间成本之间的相关系数值是0.010,并不会呈现出显著性,说明乘公交车服务短时评价结果与公交时间成本这个变量之间并不会有着相关关系,意味着公众对于公交时间成本不敏感,或许因为公众对时间成本的预期已定,近期没有改良预期。

4.2 换乘服务短时评价结果相关分析利用相关分析研究换乘服务短时评价结果与换乘时间期望差、换乘时间成本、换乘步行环境、换乘拥挤度、换乘安全性总共5个研究变量的相关关系情况。分析结果显示:换乘服务短时评价结果与它们之间的相关系数值分别是:-0.367,-0.212,0.696,0.684,0.713,相关系数全部呈现出显著性。

具体来看,换乘服务短时评价结果会与换乘步行环境、换乘拥挤度、换乘安全性这3个变量之间有着显著的正相关关系。而与换乘时间期望差、换乘时间成本之间有着显著的负相关关系。

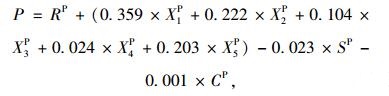

5 公交出行链服务短时评价模型构建 5.1 公交全出行链服务短时评价模型利用多元线性回归分析研究影响样本整体公交出行服务感知的影响情况。将步行短时评价结果、等车短时评价结果、乘公交车短时评价结果、换乘短时评价结果、总时间成本作为自变量,以及将控制变量(高峰类别、样本出行目的、样本职业、月收入)纳入模型,而将样本个体感知的公交服务短时评价结果作为因变量进行多元线性回归分析。

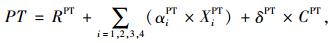

最终分析结果见式(1)、(2)。研究模型公式为:

|

(1) |

代入系数后,公式如下:

|

(2) |

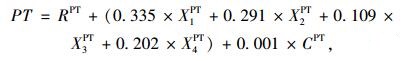

式中,PT为个体感知公交服务的短时评价结果;RPT为不同职业、出行目的对应的不同参数值;XiPT为各影响因素的取值,i=1, 2, 3, 4,分别为步行、等车、乘公交、换乘的短时评价结果,取值方法见5.2节;αiPT为个体等车时各影响因素的系数值,i=1, 2, 3, 4分别对应步行、等车、乘公交、换乘等因素,取值分别为0.335,0.291,0.109,0.202;CPT为当次公交出行的整体时间成本,取值参照世界银行推荐方法,时间成本由时间与单位小时工资乘以一定的系数得到,其中,以工作、商务为目的的系数取1.33,上学为目的的系数取0.3,其他出行目的取1.0;δiPT为当次公交出行的整体时间成本的系数值,取值是0.001。RPT为等车环节感知模型中的常量值,取值受到出行目的、职业、月收入等控制变量的影响:

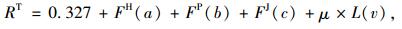

|

式中,FH为个体出行高峰期类别对应的常数值,a为早高峰F取值为0,为晚高峰则取值为-0.041;FP为个体出行目的对应的常数值,不同出行目的对应的FP值,如表 4所示;b为出行目的;FJ为个体职业对应的常数值,不同职业对应不同的FJ,如表 5所示;c为职业;L(v)为个体月收入对应的常数值,取值1~5;v为月收入区间,分别对应“3 000元以下”、“3 000~6 000元”、“6 000~10 000元”、“10000~20 000元”、“20 000元以上”,收入越高L(v)取值越大; μ为常数,取值0.080。

| 出行目的 | 工作 | 商务 | 上学 | 回家 | 购物 | 探亲访友 | 休闲娱乐 | 餐饮 | 看病 | — |

| FP | -0.195 | 0.671 | 0.218 | -0.216 | 0.171 | 0.272 | 0.132 | -0.205 | 1.460 | — |

| 出行个体职业 | 公司职员 | 机关事业人员 | 工人 | 农民 | 学生 | 进城务工人员 | 自由职业 | 离退休职工 |

| FJ | 0.044 | 0.183 | 0.136 | 0.179 | -0.031 | -0.076 | 0.006 | 0.228 |

模型的R2平方值为0.553,即说明这5个研究变量可以解释整体公交出行满意度情况55.3%的变化原因。而且模型通过F检验,即说明总时间成本、步行服务短时评价结果、等车服务短时评价结果、乘公交车服务短时评价结果、换乘服务短时评价结果这5个变量中至少会有一个,会对整体公交出行满意度情况产生影响关系。

步行短时评价结果、等车短时评价结果、换乘短时评价结果这3个自变量的回归系数均呈现出显著性,回归系数值分别是0.335,0.291,0.202,均大于0,说明它们会对整体公交出行满意度情况产生正向影响关系。而总时间成本和乘公交车服务短时评价结果的回归系数没有呈现出显著性,说明它们对整体公交出行满意度情况产生的影响较小。

5.2 出行链各环节服务短时评价模型构建此部分在于利用回归分析去研究变量的影响关系。采用多元线性回归分析方法去分别研究步行、骑自行车、等车、乘公交车、换乘这5个环节的服务感知影响情况。

为了防止由于样本背景信息带来的干扰,将样本基本特征情况,比如样本出行的早高峰情况、样本职业、出行目的、样本月收入情况作为控制变量纳入模型进行分析。

5.2.1 步行环节将步行路线的方便程度、路边环境的舒适程度、步行的安全性、步行时间、步行时间期望差、步行时间成本这6个变量作为自变量,以及将控制变量(高峰类别、样本出行目的、样本职业、月收入)纳入模型,将步行服务短时评价结果作为因变量进行多元线性回归分析,见式(3)、(4)。可知:模型的R2为0.669,模型通过F检验,分析结果见表 6。

| 因变量 | 自变量 | 非标准化系数 | 标准化系数 | t | ||

| B | 标准误 | Beta | ||||

| 步行总体感知结果 | (常量) | 0.617 | 0.167 | - | 3.684 | 0.000 |

| 高峰类别 | -0.050 | 0.032 | -0.030 | -1.583 | 0.114 | |

| 工作 | 0.065 | 0.127 | 0.038 | 0.516 | 0.606 | |

| 商务 | -0.099 | 0.203 | -0.010 | -0.486 | 0.627 | |

| 上学 | 0.162 | 0.149 | 0.035 | 1.081 | 0.280 | |

| 回家 | 0.111 | 0.128 | 0.049 | 0.869 | 0.385 | |

| 购物 | 0.124 | 0.140 | 0.029 | 0.888 | 0.375 | |

| 探亲访友 | 0.245 | 0.172 | 0.033 | 1.423 | 0.155 | |

| 休闲娱乐 | 0.065 | 0.141 | 0.015 | 0.464 | 0.643 | |

| 餐饮 | -0.019 | 0.152 | -0.004 | -0.128 | 0.898 | |

| 看病 | -0.127 | 0.178 | -0.016 | -0.711 | 0.477 | |

| 公司职员 | 0.058 | 0.053 | 0.035 | 1.087 | 0.277 | |

| 机关事业人员 | 0.039 | 0.063 | 0.016 | 0.616 | 0.538 | |

| 工人 | 0.032 | 0.080 | 0.008 | 0.402 | 0.688 | |

| 农民 | -0.229 | 0.276 | -0.014 | -0.828 | 0.408 | |

| 学生 | 0.074 | 0.079 | 0.024 | 0.934 | 0.351 | |

| 进城务工人员 | -0.093 | 0.104 | -0.017 | -0.900 | 0.368 | |

| 自由职业 | 0.151* | 0.073 | 0.046* | 2.070 | 0.039 | |

| 离退休职工 | 0.017 | 0.112 | 0.003 | 0.151 | 0.880 | |

| 月收入 | -0.015 | 0.030 | -0.012 | -0.494 | 0.621 | |

| 步行gap | -0.005 | 0.022 | -0.005 | -0.208 | 0.835 | |

| 步行时间成本 | 0.008 | 0.010 | 0.023 | 0.819 | 0.413 | |

| 步行路线的方便程度 | 0.369** | 0.024 | 0.414** | 15.150 | 0.000 | |

| 路边环境的舒适程度 | 0.236** | 0.023 | 0.254** | 10.216 | 0.000 | |

| 步行的安全性 | 0.138** | 0.023 | 0.151** | 5.962 | 0.000 | |

| 步行时间 | 0.091** | 0.023 | 0.109** | 3.960 | 0.000 | |

| 注:D=0.669;R2=0.662;F=100.770**; *表示p < 0.05,**表示p < 0.01。 | ||||||

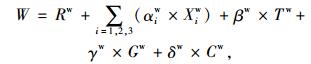

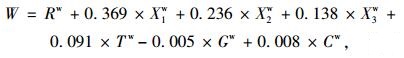

从表 6可知,模型公式为:

|

(3) |

代入系数后,公式如下:

|

(4) |

式中,W为个体步行服务短时评价结果;X1w,X2w,X3w分别为步行路线的方便程度、步行环境的舒适程度、步行的安全性,均取1~5,越方便、越舒适、越安全则取值越高;αiw为个体公交出行时各影响因素的系数值,i=1, 2,3,为步行路线的方便程度、步行环境的舒适程度、步行的安全性,取值分别为0.369,0.236,0.138;Tw为个体步行至公交站的时间区间值,取值1~5,分别对应“20 min及以上”、“15~20 min”、“10~15 min”、“5~10 min”、“ 0~5 min”;βw为Tw的系数值,取0.091;Gw为步行时间期望差,即实际步行时间与期望步行时间的差值,取值1~5,分别对应“ 0~5 min”、“5~10 min”、“10~15 min”、“15~20 min”、“20 min及以上”;γw为Gw的系数值,取-0.005;Cw为步行时间成本, 取值参照前文提到的世界银行推荐方法;δw为Cw的系数值,取0.008。Rw为步行感知模型中的常量值,取值受到出行目的、职业、月收入等控制变量的影响:Rw=0.617-FH(a)+FP(b)+FJ(c)+μ·L(v),其中FH为个体出行高峰期类别对应的常数值,a为早高峰F取值为0,为晚高峰则取值为0.05;FP为个体出行目的对应的常数值;b为出行目的,不同出行目的对应的FP值如表 7所示;FJ为个体职业对应的常数值,c为职业,不同职业对应不同的FJ如表 8所示;L(v)为个体月收入对应的常数值,取值1~5;v为月收入区间,分别对应“3 000元以下”、“3 000~6 000元”、“6000~10 000元”、“10 000~20 000元”、“20 000元以上”,收入越高L(v)取值越大;μ为常数,取值-0.015。

| 出行目的 | 工作 | 商务 | 上学 | 回家 | 购物 | 探亲访友 | 休闲娱乐 | 餐饮 | 看病 |

| FP | 0.065 | -0.099 | 0.162 | 0.111 | 0.124 | 0.245 | 0.065 | -0.019 | -0.127 |

| 个体职业 | 公司职员 | 机关事业人员 | 工人 | 农民 | 学生 | 进城务工人员 | 自由职业 | 离退休职工 |

| FJ | 0.058 | 0.039 | 0.032 | -0.229 | 0.074 | -0.093 | 0.151 | 0.017 |

步行路线的方便程度、路边环境的舒适程度、步行的安全性、步行时间这4个自变量的回归系数均呈现出显著性,回归系数值分别是0.369,0.236,0.138,0.091均大于0,说明它们会对步行服务短时评价结果产生正向影响关系;样本步行时间期望差和步行时间成本的回归系数没有呈现出显著性,说明它并不会对步行服务短时评价结果产生影响关系。

5.2.2 等车环节将等车的安全性、站台拥挤程度、遮雨(遮阳)设施、站台环境卫生、等车时间成本、等车时间期望差、公交车到达情况了解渠道、是否多条线路选择这8个变量作为自变量,以及将控制变量(高峰类别、样本出行目的、样本职业、月收入、等车gap、等车时间成本)纳入模型,而将等车服务短时评价结果作为因变量进行多元线性回归分析,见式(5)、(6)。模型的R2值为0.455,且通过F检验。分析结果见表 9。

| 因变量 | 自变量 | 非标准化系数 | 标准化系数Beta | t | p | |

| B | 标准误 | |||||

| 等车总体感知结果 | (常量) | 1.480 | 0.239 | — | 6.197 | 0.000 |

| 高峰类别 | 0.000 | 0.042 | 0.000 | -0.007 | 0.995 | |

| 工作 | 0.233 | 0.159 | 0.127 | 1.463 | 0.144 | |

| 商务 | 0.606* | 0.236 | 0.072* | 2.568 | 0.010 | |

| 上学 | 0.042 | 0.188 | 0.009 | 0.225 | 0.822 | |

| 回家 | 0.043 | 0.161 | 0.018 | 0.267 | 0.790 | |

| 购物 | 0.110 | 0.178 | 0.024 | 0.616 | 0.538 | |

| 探亲访友 | -0.030 | 0.225 | -0.004 | -0.133 | 0.894 | |

| 休闲娱乐 | 0.151 | 0.179 | 0.033 | 0.845 | 0.398 | |

| 餐饮 | -0.091 | 0.194 | -0.016 | -0.468 | 0.640 | |

| 看病 | 0.032 | 0.233 | 0.004 | 0.136 | 0.892 | |

| 公司职员 | -0.170* | 0.072 | -0.098* | -2.362 | 0.018 | |

| 机关事业人员 | -0.106 | 0.086 | -0.040 | -1.239 | 0.215 | |

| 工人 | -0.080 | 0.105 | -0.020 | -0.758 | 0.448 | |

| 农民 | -0.618 | 0.377 | -0.034 | -1.639 | 0.101 | |

| 工人 | -0.080 | 0.105 | -0.020 | -0.758 | 0.448 | |

| 学生 | -0.045 | 0.105 | -0.014 | -0.428 | 0.669 | |

| 进城务工人员自由职业离退休职工 | -0.097 -0.192 0.066 | 0.141 0.097 0.150 | -0.016 -0.057 0.010 | -0.691 -1.987 0.438 | 0.489 0.047 0.662 | |

| 月收入 | 0.086* | 0.039 | 0.066* | 2.242 | 0.025 | |

| 等车gap | -0.196** | 0.023 | -0.231** | -8.567 | 0.000 | |

| 公交车到达情况了解渠道 | -0.041 | 0.110 | -0.008 | -0.375 | 0.707 | |

| 是否多条线路选择 | 0.117** | 0.037 | 0.068** | 3.190 | 0.001 | |

| 等车时间成本 | -0.036** | 0.009 | -0.142** | -3.883 | 0.000 | |

| 等车的安全性 | 0.283** | 0.028 | 0.276** | 10.024 | 0.000 | |

| 站台拥挤程度 | 0.151** | 0.026 | 0.165** | 5.874 | 0.000 | |

| 遮雨(遮阳)设施 | 0.057* | 0.024 | 0.068* | 2.387 | 0.017 | |

| 站台环境卫生 | 0.060* | 0.029 | 0.062* | 2.036 | 0.042 | |

| 注:R2=0.455;调整R2=0.444;F=40.611**; * p < 0.05 ** p < 0.01。 | ||||||

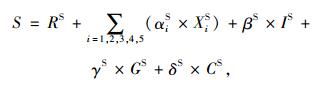

从表 9可以看出等车研究模型公式为:

|

(5) |

代入系数后,公式如下:

|

(6) |

式中,S为个体等车总体感知结果;RS为个体等车环节对应的参数值,不同职业、出行目的对应不同的参数值;XiS为个体等车环节各影响因素的取值,i=1, 2,3,4,5,分别为是否多条线路选择、等车的安全性、站台拥挤程度、遮雨(遮阳)设施、站台环境卫生,其中,X1S取值0或1,X2S,X3S,X4S,X5S均取1~5,越方便、越舒适、越安全则取值越高;αiS为个体等车时各影响因素的系数值,i=1, 5,分别对应是否多条线路选择、等车的安全性、站台拥挤程度、遮雨(遮阳)设施、站台环境卫生,取值分别为0.117, 0.283, 0.151, 0.057, 0.06;IS为公交车到达情况了解渠道,有渠道取值为0,没有渠道取值为1;βS为了解渠道对应的系数值,取-0.041;GS为等车时间期望差,即实际步行时间与期望步行时间的差值,取值1~5,分别对应“ 0~5 min”、“5~10 min”、“10~15 min”、“1~20 min”、“20 min及以上”;γS为等车时间期望差值的系数值,取-0.196;CS为等车时间成本,单位为元/h,取值参照前文世界银行推荐方法;δS为等车时间成本的系数值,取值是-0.036。RS为等车环节感知模型中的常量值,取值受到出行目的、职业、月收入等控制变量的影响:RS=FH(a)+FP(b)+FJ(c)+μ·L(v),其中:FH为个体出行高峰期类别对应的常数值,a为早高峰F取值为0,为晚高峰则取值为1.48;FP为个体出行目的对应的常数值,b为出行目的,不同出行目的对应的FP值如表 10所示;FJ为个体职业对应的常数值;c为职业,不同职业对应不同的FJ,如表 11所示;L(v)为个体月收入对应的常数值,取值1~5;v为月收入区间,分别对应“3000元以下”、“3 000~6 000元”、“6 000~10 000元”、“10 000~20 000元”、“20 000元以上”,收入越高L(v)取值越大;μ为常数,取值0.086。

| b | 工作 | 商务 | 上学 | 回家 | 购物 | 探亲访友 | 休闲娱乐 | 餐饮 | 看病 |

| FP | 0.233 | 0.606 | 0.042 | 0.043 | 0.110 | -0.030 | 0.151 | -0.091 | 0.032 |

| c | 公司职员 | 机关事业人员 | 工人 | 农民 | 学生 | 进城务工人员 | 自由职业 | 离退休职工 |

| FJ | -0.170 | -0.106 | -0.080 | -0.618 | -0.045 | -0.097 | -0.192 | 0.066 |

从以上分析可知:是否多条线路选择、等车的安全性、站台拥挤程度、遮雨(遮阳)设施、站台环境卫生这5个自变量的回归系数均呈现出显著性,回归系数值分别是0.117,0.283,0.151,0.057,0.060,均大于0,因此说明它们会对等车服务短时评价结果产生正向影响关系。等车时间期望差、等车时间成本的回归系数均呈现出显著性,并且小于0,因此说明等车时间期望差、等车时间成本会对等车服务短时评价结果产生负向影响关系。而公交车到达情况了解渠道的回归系数没有呈现出显著性,因此说明它并不会对等车服务短时评价结果产生影响关系。

总结上述分析可知:是否多条线路选择、等车的安全性、站台拥挤程度、遮雨(遮阳)设施、站台环境卫生会对等车服务短时评价结果产生显著的正向影响关系。等车时间期望差、等车时间成本会对等车服务短时评价结果产生负向影响关系。

对于公交车到达情况了解渠道并不会影响等车服务短时评价结果,这一结论与本次调查样本的局限性有关,本次调查通过“车来了”公交动态信息服务商推送调查,被调查者已将公交信息服务作为一项稳定的既有服务来看,不是新的需求,因此影响关系比较弱。

5.2.3 公交环节将个体对于运行速度、车内环境、运行平稳性、报站情况、驾驶员专业程度的感知、线路公交运行稳定性情况、个体乘公交时间成本这7个变量作为自变量,以及将控制变量(高峰类别、样本出行目的、样本职业、月收入、公交时间成本)纳入模型,而将乘公交车服务短时评价结果作为因变量进行多元线性回归分析。见式(7)、(8)。模型的R2为0.701,模型通过F检验。分析结果见表 12。

| 因变量 | 自变量 | 非标准化系数 | 标准化系数Beta | t | p | |

| B | 标准误 | |||||

| 乘公交车服务短时评价结果 | (常量) | 0.431 | 0.141 | - | 3.063 | 0.002 |

| 高峰类别 | 0.014 | 0.028 | 0.009 | 0.493 | 0.622 | |

| 工作 | -0.045 | 0.106 | -0.027 | -0.427 | 0.669 | |

| 商务 | 0.010 | 0.158 | 0.001 | 0.063 | 0.949 | |

| 上学 | 0.013 | 0.128 | 0.003 | 0.103 | 0.918 | |

| 回家 | -0.058 | 0.109 | -0.027 | -0.533 | 0.594 | |

| 购物 | -0.112 | 0.120 | -0.027 | -0.934 | 0.351 | |

| 探亲访友 | -0.201 | 0.153 | -0.027 | -1.312 | 0.190 | |

| 休闲娱乐 | -0.109 | 0.121 | -0.026 | -0.900 | 0.368 | |

| 餐饮 | -0.114 | 0.131 | -0.022 | -0.868 | 0.386 | |

| 看病 | -0.061 | 0.158 | -0.008 | -0.386 | 0.700 | |

| 公司职员 | -0.054 | 0.049 | -0.034 | -1.106 | 0.269 | |

| 机关事业人员 | 0.034 | 0.058 | 0.014 | 0.581 | 0.561 | |

| 工人 | 0.011 | 0.071 | 0.003 | 0.157 | 0.875 | |

| 农民 | 0.542* | 0.256 | 0.033* | 2.121 | 0.034 | |

| 学生 | -0.077 | 0.071 | -0.026 | -1.089 | 0.276 | |

| 进城务工人员 | -0.134 | 0.095 | -0.024 | -1.410 | 0.159 | |

| 自由职业 | 0.008 | 0.065 | 0.003 | 0.118 | 0.906 | |

| 离退休职工 | 0.055 | 0.101 | 0.010 | 0.547 | 0.584 | |

| 月收入 | 0.024 | 0.021 | 0.020 | 1.108 | 0.268 | |

| 公交稳定性情况 | -0.023 | 0.033 | -0.011 | -0.695 | 0.487 | |

| 公交时间成本 | -0.001 | 0.001 | -0.012 | -0.647 | 0.518 | |

| 运行速度 | 0.359** | 0.022 | 0.378** | 16.068 | 0.000 | |

| 车内环境 | 0.222** | 0.024 | 0.228** | 9.202 | 0.000 | |

| 运行平稳性 | 0.104** | 0.024 | 0.114** | 4.287 | 0.000 | |

| 报站情况 | 0.024 | 0.021 | 0.024 | 1.123 | 0.262 | |

| 驾驶员专业程度 | 0.203** | 0.025 | 0.208** | 7.978 | 0.000 | |

| 注:R2=0.701;调整R2=0.695;F=118.521**;*表示p < 0.05; **表示p < 0.01。 | ||||||

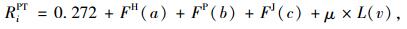

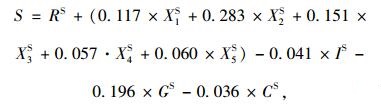

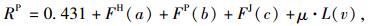

从表 12可以看出乘公交的短时评价模型公式为:

|

(7) |

代入系数后,公式如下:

|

(8) |

式中,P为个体乘公交环节的总体感知结果;RP为个体乘公交环节对应的参数值,不同职业、出行目的对应不同的参数值;XiP为个体乘公交环节各影响因素的取值,i=1, 2,3,4,5,分别为个体对运行速度、车内环境、运行平稳性、报站情况、驾驶员专业程度的评价结果,取值为1,2,3,4,5,越优质取值越高;αiP为个体乘公交时各影响因素的系数值,i=1, 2, 3, 4, 5,分别对应运行速度、车内环境、运行平稳性、报站情况、驾驶员专业程度等因素,取值分别为0.359,0.222,0.104,0.024,0.203。SP为公交车线路运行的稳定性(到站时间、堵车情况等),和以往出行情况类似取为0,不稳定取值为1;βP为公交车线路运行的稳定性SP的系数值,取-0.023;CP为乘公交时间成本,单位为元/小时,取值参照前述世界银行推荐方法;δP为乘公交时间成本的系数值,取值是-0.001。RP为乘公交环节感知模型中的常量值,取值受到出行目的、职业、月收入等控制变量的影响:

|

式中,FH为个体出行高峰期类别对应的常数值,a为早高峰F取值为0,为晚高峰则取值为0.014;FP为个体出行目的对应的常数值,b为出行目的,不同出行目的对应的FP值如表 13所示;FJ为个体职业对应的常数值,c为职业,不同职业对应不同的FJ如表 14所示;L(v)为个体月收入对应的常数值,取值1~5;v为月收入区间,分别对应“3000元以下”、“3000~6000元”、“6000~10000元”、“10000~20000元”、“20000元上”,收入越高L(v)取值越大;μ为常数,取值0.024。

| 出行目的 | 工作 | 商务 | 上学 | 回家 | 购物 | 探亲访友 | 休闲娱乐 | 餐饮 | 看病 |

| FP | -0.045 | 0.010 | 0.013 | -0.058 | -0.112 | -0.201 | -0.109 | -0.114 | -0.061 |

| 出行个体职业 | 公司职员 | 机关事业人员 | 工人 | 农民 |

| FJ | -0.054 | 0.034 | 0.011 | 0.542 |

| 出行个体职业c | 学生 | 进城务工人员 | 自由职业 | 离退休职工 |

| FJ | -0.077 | -0.134 | 0.008 | 0.055 |

从上述模型可以看到,运行速度、车内环境、运行平稳性、驾驶员专业程度这4个自变量的回归系数均呈现出显著性,回归系数值分别是0.359,0.222,0.104,0.203均大于0,因此说明它们会对乘公交车服务短时评价结果产生正向影响关系;而公交稳定性情况、公交时间成本、报站情况的回归系数没有呈现出显著性。

总结上述分析可知:运行速度、车内环境、运行平稳性、驾驶员专业程度会对乘公交车服务短时评价结果产生显著的正向影响关系。而报站情况并不会影响乘公交车服务短时评价结果,这一结果与本次调查样本有关系,由于本次调查主要针对早高峰、晚高峰公交出行进行调查,被调查者出行目的以通勤为主,对于报站情况的需求并不突出;公交稳定性情况、公交时间成本的影响不明显,分析这与出行者的心理预期有关,由于85%为通勤出行,通勤出行者对整体出行时间已有稳定预期,因此对出行者的感知服务印象影响不大。

5.2.4 换乘环节将换乘步行环境、换乘拥挤度、换乘安全性、换乘时间成本、换乘时间期望差这5个变量作为自变量,以及将控制变量(高峰类别,出行目的,样本职业,月收入)纳入模型,而将换乘服务短时评价结果作为因变量进行多元线性回归分析,见式(9)、(10)。模型的R2为0.658,并通过F检验。分析结果见表 15。

| 因变量 | 自变量 | 非标准化系数 | 标准化系数Beta | t | p | |

| B | 标准误 | |||||

| 换乘服务短时评价结果 | (常量) | 0.327 | 0.238 | - | 1.376 | 0.169 |

| 高峰类别 | 0.055 | 0.050 | 0.032 | 1.099 | 0.272 | |

| 工作 | 0.172 | 0.188 | 0.090 | 0.915 | 0.361 | |

| 商务 | -0.108 | 0.282 | -0.013 | -0.381 | 0.703 | |

| 上学 | -0.231 | 0.237 | -0.045 | -0.978 | 0.329 | |

| 回家 | 0.106 | 0.196 | 0.042 | 0.544 | 0.587 | |

| 购物 | 0.092 | 0.225 | 0.018 | 0.410 | 0.682 | |

| 探亲访友 | -0.019 | 0.276 | -0.002 | -0.069 | 0.945 | |

| 休闲娱乐 | -0.031 | 0.215 | -0.007 | -0.145 | 0.885 | |

| 餐饮 | -0.036 | 0.259 | -0.005 | -0.141 | 0.888 | |

| 看病 | 0.246 | 0.542 | 0.012 | 0.453 | 0.650 | |

| 公司职员 | 0.138 | 0.085 | 0.081 | 1.633 | 0.103 | |

| 机关事业人员 | 0.203 | 0.107 | 0.068 | 1.893 | 0.059 | |

| 工人 | 0.140 | 0.119 | 0.040 | 1.175 | 0.240 | |

| 农民 | -0.012 | 0.369 | -0.001 | -0.032 | 0.975 | |

| 学生 | 0.420** | 0.124 | 0.130** | 3.402 | 0.001 | |

| 进城务工人员 | 0.285* | 0.138 | 0.063* | 2.063 | 0.040 | |

| 自由职业 | 0.345** | 0.115 | 0.102** | 2.990 | 0.003 | |

| 离退休职工 | 0.274 | 0.203 | 0.038 | 1.347 | 0.178 | |

| 月收入 | -0.010 | 0.046 | -0.008 | -0.213 | 0.832 | |

| 换乘gap | -0.100** | 0.023 | -0.137** | -4.422 | 0.000 | |

| 换乘时间成本 | -0.008 | 0.010 | -0.035 | -0.821 | 0.412 | |

| 换乘步行环境 | 0.272** | 0.036 | 0.282** | 7.442 | 0.000 | |

| 换乘拥挤度 | 0.246** | 0.033 | 0.271** | 7.543 | 0.000 | |

| 换乘安全性 | 0.298** | 0.042 | 0.292** | 7.130 | 0.000 | |

| 注: R2=0.658;调整后R20.643; F=43.951**;*表示p < 0.05 **表示p < 0.01。 | ||||||

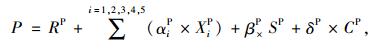

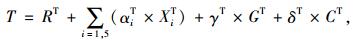

从表 15可以看出换乘环节的短时评价模型公式为:

|

(9) |

代入系数后,公式如下:

|

(10) |

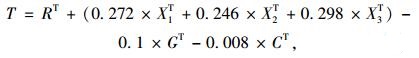

其中,T为个体换乘环节的总体感知结果;RT为个体换乘环节对应的参数值,不同职业、出行目的对应不同的参数值;XiT为个体换乘环节各影响因素的取值,i=1, 2,3,分别为对换乘步行环境、换乘拥挤度、换乘安全性的满意程度,取值为1~5,越优质取值越高;αiT为个体换乘时各影响因素的系数值,i=1, 2,3为分别对应换乘步行环境、换乘拥挤度、换乘安全性等因素,取值分别为0.272,0.246,0.298;GT为换乘时间期望差,即实际换乘时间与期望换乘时间的差值,取值1~5,分别对应“ 0~5 min”、“5~10 min”、“10~15 min”、“15~20 min”、“20 min及以上”;γT为等车时间期望差值的系数值,取-0.1;CT为换乘时间成本,单位为元/h,取值参照前述世界银行推荐方法;δT为换乘时间成本的系数值,取值是-0.008。RT为换乘环节感知模型中的常量值,取值受到出行目的、职业、月收入等控制变量的影响:

|

(11) |

式中,FH为个体出行高峰期类别对应的常数值,a为早高峰F取值为0,a为晚高峰则取值为0.055;FP,个体出行目的对应的常数值,b为出行目的;不同出行目的对应的FP值,如表 16所示;FJ为个体职业对应的常数值,c为职业,不同职业对应不同的FJ,如表 17所示;L(v)为个体月收入对应的常数值,取值1~5;v为月收入区间,分别对应“3 000元以下”、“3 000~6 000元”、“6 000~10 000元”、“10000~20000元”、“20 000元以上”,收入越高L(v)取值越大; μ为常数,取值-0.010。

| 出行目的 | 工作 | 商务 | 上学 | 回家 | 购物 | 探亲访友 | 休闲娱乐 | 餐饮 | 看病 |

| FP | 0.172 | -0.108 | -0.231 | 0.106 | 0.092 | -0.019 | -0.031 | -0.036 | 0.246 |

| 个体职业 | 公司职员 | 机关事业人员 | 工人 | 农民 | 学生 | 进城务工人员 | 自由职业 | 离退休职工 |

| FJ | 0.138 | 0.203 | 0.140 | -0.012 | 0.420 | 0.285 | 0.345 | 0.274 |

换乘步行环境、换乘拥挤度、换乘安全性的回归系数均呈现出显著性, 回归系数值分别是0.272,0.246,0.298,均大于0,这说明它们会对换乘服务短时评价结果产生正向影响关系。样本的换乘时间期望差会对换乘服务短时评价结果产生显著的负向影响关系,而换乘时间成本的回归系数没有呈现出显著性,因此说明它并不会对换乘服务短时评价结果产生影响关系。

总结上述分析可知,换乘步行环境、换乘拥挤度、换乘安全性会对换乘服务短时评价结果产生显著的正向影响关系,换乘时间期望差会对换乘服务短时评价结果产生显著的负向影响关系,而换乘时间成本并不会影响换乘服务短时评价结果。

6 结论(1) 步行短时评价结果、等车短时评价结果、换乘短时评价结果对整体公交出行满意度情况产生正向影响关系。而总时间成本和乘公交车服务短时评价结果的回归系数没有呈现出显著性,说明它们对整体公交出行满意度情况产生的影响较小。

(2) 步行路线的方便程度、路边环境的舒适程度、步行的安全性、步行时间会对步行服务短时评价结果产生显著的正向影响关系,而样本步行G、步行时间成本并不会影响步行服务短时评价结果。

(3) 是否多条线路选择、等车的安全性、站台拥挤程度、遮雨(遮阳)设施、站台环境卫生会对等车服务短时评价结果产生显著的正向影响关系,等车时间期望差、等车时间成本会对等车服务短时评价结果产生负向影响关系;公交车到达情况了解渠道并不会影响等车服务短时评价结果,这与本次调查方式采取“车来了”APP推送有关。

(4) 运行速度、车内环境、运行平稳性、报站情况、驾驶员专业程度会对乘公交车服务短时评价结果产生显著的正向影响关系,而公交服务稳定性情况、公交时间成本并不会影响乘公交车服务短时评价结果,这与85%被调查者为通勤出行,对公交出行时间已有预期有关。

(4) 换乘步行环境、换乘拥挤度、换乘安全性会对换乘服务短时评价结果产生显著的正向影响关系,换乘时间期望差会对换乘服务短时评价结果产生显著的负向影响关系;而换乘时间成本并不会影响换乘服务短时评价结果。

针对模型中各种细颗粒度因素的评价,目前行业内还未有全面系统的评价规范。未来,可就个体对各因素进一步进行研究,分解影响个体感知的、更细颗粒度的客观因素,建立起各种细颗粒度因素与个体感知服务感知之间的关系,建成一套完整的细颗粒度因素的评价指标体系与量表体系,结合街景、视频分析等技术实现对个体感知公交服务的短时智能化评估。

| [1] |

LI C, ZEGRAS P C, ZHAO F, et al. FMS-TQ: Combining Smartphone and iBeacon Technologies in a Transit Quality Survey[C]//Proceedings of Transportation Research Board 95th Annual Meeting. Washington, D. C. : Transportation Research Board, 2016.

|

| [2] |

EBOLI L, MAZZULLA G. A Methodology for Evaluating Transit Service Quality Based on Subjective and Objective Measures from the Passenger's Point of View[J]. Transport Policy, 2011, 18(1): 172-181. |

| [3] |

DUNLOP I N, CASELLO J M, DOHERTY S T. Tracking Transit Rider Experience: Using Smartphones to Measure Comfort and Well-being Throughout the Trip[C]//Proceedings of Transportation Research Board 94th Annual Meeting. Washington, D. C. : Transportation Research Board, 2012.

|

| [4] |

SAID H. Evaluation Method of Service Quality Parameters in Transport Network[C]//Proceedings of the 5th Biannual World Automation Congress. Washington, D. C. : IEEE, 2002: 21-26.

|

| [5] |

ALLEN, Jr W G, DIEESE F. Transit Service Evaluation Preliminary Identification of Variables Characterizing Level Service[J]. Transportation Research Record, 1976, 606: 41-47. |

| [6] |

NAKANISHI Y J. Bus Performance Indicators, On-Time Performance and Service Regularity[J]. Transportation Research Record, 1997, 1571: 1-13. |

| [7] |

KOPP J C, MORIARTY J, PITSTICK M. Transit Attractiveness:Systematic Approach to Transit Performance Measurement[J]. Transportation Research Record, 2006, 1986: 11-20. |

| [8] |

DOYLE C C, PEREIRA F C, ZHAO F, et al. Future Mobility Survey:Experience in Developing a Smartphonebased Travel Survey in Singapore[J]. Transportation Research Record, 2013, 2354: 59-67. |

| [9] |

FAN Y L. QIAN C, FRANK D, et al. Smartphone-based Travel Experience Sampling and Behavior Intervention among Young Adults[R]. Washington, D. C. : U. S. Department of Transportation, 2012.

|

| [10] |

金宁. 公共交通乘客服务感知测评理论及实证研究[D]. 长春: 吉林大学, 2009. JIN Ning. Theory and Empirical Research on Perception Measurement of Public Transport Passenger Service[D]. Changchun: Jilin University, 2009. |

| [11] |

张喜成, 汪江洪. 粗糙集综合评价法在公交服务水平评价中的应用[J]. 决策参考, 2006(4): 46-49. ZHANG Xi-cheng, WANG Jiang-hong. Application of Rough Set Comprehensive Evaluation Method in Public Transport Service Level[J]. Decision Reference, 2006(4): 46-49. |

| [12] |

刘武, 李子文. 城市公交服务乘客满意度指数模型[J]. 城市交通, 2007, 5(6): 65-69. LIU Wu, LI Zi-wen. Exploration of an Index Model of Passenger Satisfaction on Urban Transit Services[J]. Urban Transport of China, 2007, 5(6): 65-69. |

| [13] |

孙聚兴. 新型顾客满意度指数模型探析:基于SCSB、ACSI、ECSI模型[J]. 商业研究, 2010(5): 105-106. SUN Ju-xing. Analysis on New Customer Satisfaction Index Model Based on SCSB, ACSI and ECSI Models[J]. Business Research, 2010(5): 105-106. |

| [14] |

韦福祥. 服务质量评价与管理[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2005. WEI Fu-xiang. Service Quality Evaluation and Management[M]. Beijing: Posts & Telecom Press, 2005. |

| [15] |

PARASURAMAN A, ZEITHAML V A, BERRY L L. A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research[J]. Journal of Marketing, 1985, 49(4): 41-50. |

2018, Vol. 35

2018, Vol. 35