扩展功能

文章信息

- 张坚, 甘露, 王修领, 杨辉, 候航

- ZHANG Jian, GAN Lu, WANG Xiu-ling, YANG Hui, HOU Hang

- 地铁车站施工近接既有桥梁桩基础变形及地表沉降规律分析

- Analysis on Deformation and Ground Settlement of Existing Bridge Pile Foundation Close to Subway Station Construction

- 公路交通科技, 2018, 35(8): 94-105

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2018, 35(8): 94-105

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2018.08.014

-

文章历史

- 收稿日期: 2017-12-11

2. 西安市地下铁道有限责任公司, 陕西 西安 710018;

3. 福州市城乡建设发展总公司, 福建 福州 350004

2. Xi'an Metro Co., Ltd., Xi'an Shaanxi 710018, China;

3. Fuzhou Urban and Rural Construction and Development Co., Ltd., Fuzhou Fujian 350004, China

PBA工法作为一种地铁施工方法,是传统地下工程施工技术与地面建筑施工理念的完美结合,在近些年的城市地铁建设中应用广泛,适用于地面交通繁忙,地下管线密集以及对沉降要求较高的地区[1-2]。然而,随着城市现代化的快速推进,地下空间的大规模利用及地上建筑物越来越密集,势必会出现各种结构的下穿或近接现象。同时,地铁施工时,难免会对既有管线和建筑物产生不同程度的影响[3-8]。地铁开挖对土层的扰动会对桩基础的承载力产生影响,施工过程中所产生的附加荷载也将使桥梁桩基础产生变形甚至破坏,影响上部结构,进而降低桥梁的稳定性和安全性。因此,考虑地铁建设过程中对邻近建筑物,特别是对既有桥梁桩基的影响非常必要。

近年来,国内外学者在地铁建设对邻近桥梁的影响问题上做了大量的研究,取得了丰硕的成果。丁勇春等[9]采用三维显式有限差分数值模拟研究了上海软土地区某下穿城市高架桥梁并紧邻其下部桩基的地铁车站深基坑的变形及其对桥梁桩基的影响。付黎龙等[10]通过现场监测与数值模拟相结合的方式,对西安地铁穿越地裂缝施工对桥梁的影响进行分析。何海健等[11]借助有限元ANSYS程序,对地铁施工中影响桥桩沉降的不确定因素进行分析,得出桩基之间的最大差异沉降与桩身所在地层的弹性模量以及桩底持力层密切相关。苏洁等[12]针对新建地铁穿越桥梁桩基础过程中传统的被动防护措施可控性差、桥梁前期沉降无法弥补的问题,提出了既有桥梁桩基础沉降的主动补偿方案。在加固措施方面:徐前卫等[13]针对上海地铁10号线穿越四平路沙泾港桥群桩基础工程,提出了扩大板式基础托换以及盾构直接切桩的施工手段。黄新民[14]对盾构下穿人行天桥桩基础提出了“顶托+加固”方案进行保护。

PBA法不同于一般的地铁施工方法,它主要用于地铁车站的施工,具有大面积开挖卸载,多次扰动周围土层的特征,并且全部为浅埋暗挖,容易造成桥梁桩基础的纵向不均匀沉降[15]。洞桩法车站施工对桩基础的影响受到较多因素影响,其中,桩基础与地铁车站之间的距离还有相对的位置关系是主要的影响因素。北京地铁6号线花园桥站下穿花园桥群桩基础,最近处仅为0.08 m,而且近侧桩基础完全处于车站开挖松动范围之内,施工风险很高。因此,本研究采用有限元软件建立三维数值分析模型,对北京地铁6号线花园桥站洞桩法下穿花园桥桩基础的位移变化及地表沉降规律进行分析和预测。提出对近侧桥桩周围土体进行大范围注浆的加固方案,并对不同注浆强度的工况进行对比分析,进一步丰富了洞桩法下穿桥梁桩基础的研究,以期为类似工程提供借鉴。

1 工程概况及加固方案 1.1 花园桥站工程概况北京地铁6号线花园桥站呈东西向设置,车站总长233.6 m,其中,明挖段长43.6 m,暗挖段总长190 m,车站主体位于西三环花园桥主桥跨的下方。其中,车站西端为明挖三层式,标准断面宽度19.7 m,顶板覆土厚度为4.6 m,底板深度25.15 m;在中部以及东端为暗挖双层式,断面宽度26.35 m,在这一区段采用PBA工法施工。

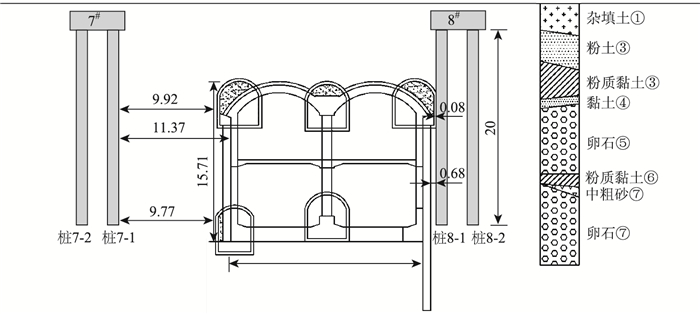

花园桥站地面标高为53.72~60.63 m。在工程范围内地形略有起伏,属冲洪积平原地貌,地层以第四纪冲积、洪积土层为主。车站结构顶拱、中板和底板分别位于粉质黏土③层中、卵石⑤层、卵石⑦层。地铁花园桥站横断面与地质断面图如图 1所示。

|

| 图 1 花园桥站横断面与地质断面图(单位:m) Fig. 1 Cross-section and geological section of Garden Bridge station (unit:m) |

| |

1.2 花园桥与车站的位置关系

花园桥主桥为32 m×37 m×32 m的三跨预应力混凝土连续箱梁桥。南、北引桥均为5跨20 m后张预应力混凝土简支梁。全桥墩底采用钻孔灌注桩基础,每墩下有4根桩,桩径均为1.2 m,桩间距达到3.2 m,主桥主孔桩长20 m。

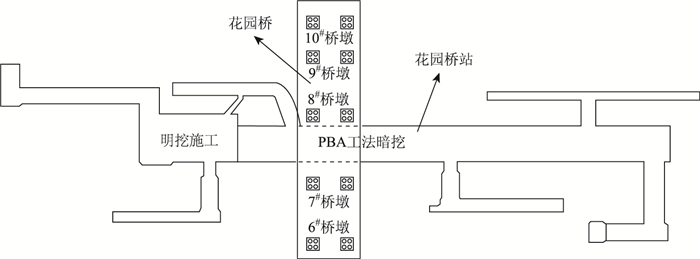

车站暗挖段主体近距离穿越花园桥,其中,车站与主桥跨北侧8#桥墩桩基础的距离最近处仅为0.08 m,最远处也只有1.53 m,相对位置极为不利,位于南侧的7#桥桩距离车站为11.37 m,7#,8#桥桩端均位于车站中部,且绝大部分桩身位于开挖松动范围以内,风险等级定为一级。地铁花园桥站与花园桥平面位置关系见图 2,剖面位置关系见图 1。

|

| 图 2 花园桥站与花园桥平面位置关系 Fig. 2 Plane position relationship between Garden Bridge Station and Garden Bridge |

| |

1.3 加固方案

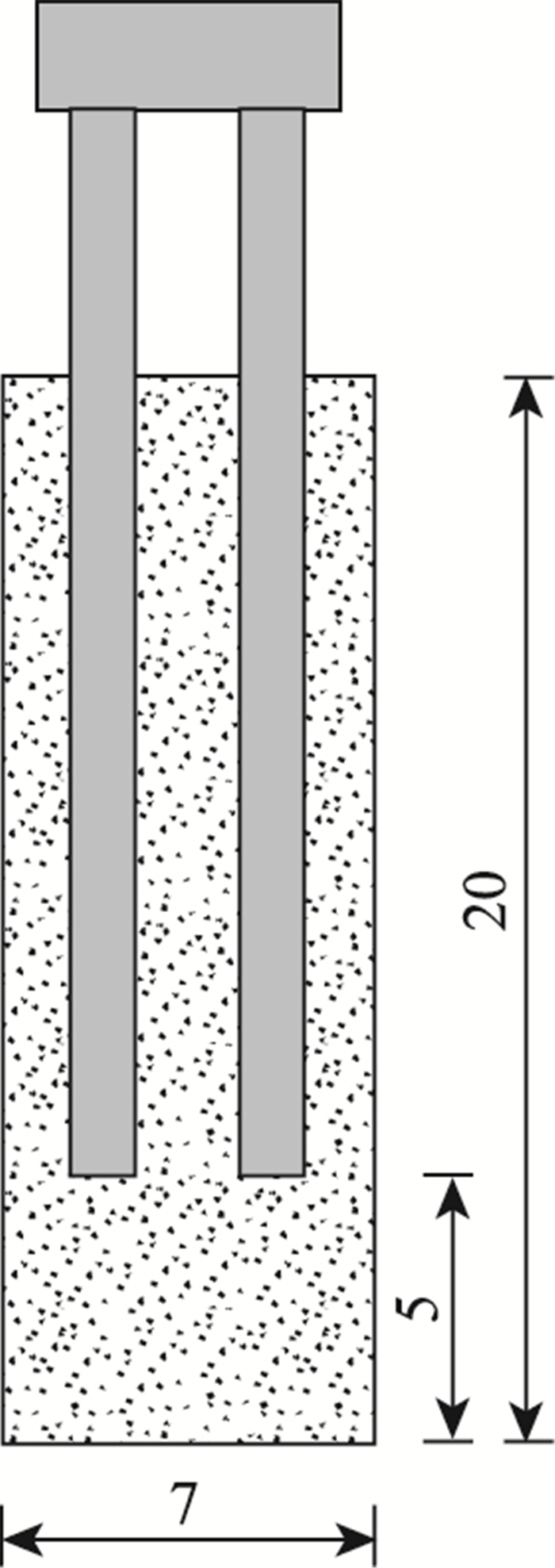

为减小地铁车站施工对桥梁桩基础的影响,保证施工进度,施工前先采用地面注浆的手段对桥桩进行预加固,然后再进行车站开挖。过桥段车站采用5导洞浅埋暗挖PBA工法施工,导洞开挖顺序为“先下后上,先边后中”。采用袖阀管对地面桥桩周围土体进行注浆加固,钻杆直径89 mm,钻头直径为95 mm,钻孔间距0.8 m,钻孔深度27.5 m,以桥墩中心为加固中心,加固宽度为7 m,并沿车站开挖方向加固28 m。注浆范围见图 3。

|

| 图 3 桥桩注浆加固范围(单位:m) Fig. 3 Grouting reinforcement range of bridge pile (unit:m) |

| |

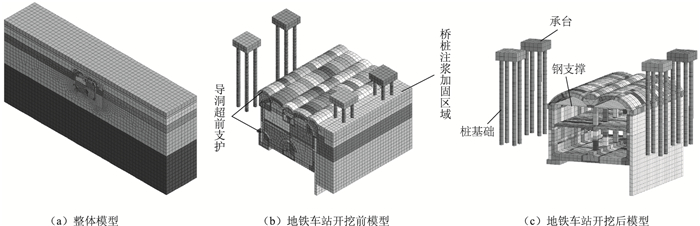

2 有限元模型 2.1 模型建立

采用有限元软件MIDAS/GTS进行数值模拟。根据实际工程情况,建立三维数值模型(见图 4)。在施工之前,对加固区范围地层赋予加固土的属性以模拟桥桩预加固的效果,并建立多种工况对注浆加固后地层弹性模量为100,150,200,250 MPa和300 MPa的情况进行对比分析。为方便建模,在不影响计算结果的前提下对穿越区段土体简化,从上到下共6层,依次为杂填土①、粉土③、粉质黏土③、卵石⑤、卵石⑦和卵石⑨,本构模型为摩尔库伦准则。初期支护、二次衬砌、中楼板、中柱、侧墙、承台等采用实体单元模拟;拱部钢支撑、桩基础采用梁单元模拟。导洞及拱部超前注浆的效果等效成开挖面上部厚度为0.8 m的加固层。模型边界为上表面取至地表,下表面取至车站底板下45 m,考虑到施工过程中的空间效应,参考以往的模型经验,影响范围在长度上取30 m,宽度取为160 m。因此,最后得到的整个模型长30 m,宽160 m,高70 m,共46 840个节点,76 057个单元。模型的约束条件为:上部边界为自由面,下表面完全约束,左右边界施加水平约束,桩基础施加旋转约束。为方便进行数值模拟,对计算做了部分简化:

|

| 图 4 三维有限元模型 Fig. 4 Three-dimensional FE model |

| |

(1) 格栅力学模拟:导洞初期支护是由钢格栅和覆盖其上的喷射混凝土组成的,在实际的情况中,力学性质比较复杂,在此模拟计算中采用等效刚度法,即将钢格栅和喷射混凝土的总刚度等效为混凝土的强度,计算公式如下[15]:

|

(1) |

式中,E为等效的混凝土弹性模量;E0为混凝土材料的弹性模量;Sg为钢架截面面积;Eg为钢材的弹性模量;S0为混凝土截面上的面积。

(2) 在实际工程中,小导洞采用台阶法施工,而在数值计算中,考虑到导洞开挖断面较小,在此均采用全断面法开挖,循环进尺为2 m。

(3) 荷载情况:模型中主要考虑地层压力、地表活载以及作用在承台上的桥墩和桥面荷载。初始应力场仅考虑自重,不考虑构造应力,根据以往的建模经验,在模型上表面施加20 kPa竖直向下的地面超载,同时在承台上施加100 kPa的均布荷载[14]。

(4) 由于洞桩法车站施工时采用边桩围护结构是由单根桩组成,在纵向具有不连续性,因此,为方便建模,需要将围护边桩采用的钻孔灌注桩,按照刚度等效的原则折算成与之受力形式相近,且有一定厚度的地下连续墙,计算公式为[15]:

|

(2) |

式中,D0为等效连续墙厚度;L为桩间距;D为钻孔灌注桩的直径。

2.2 计算参数根据地铁车站的地质勘察资料,并参照以往的模拟经验[16-17],得到岩土与车站结构的物理力学参数见表 1。

| 土层名称 | 弹性模量/MPa | 泊松比μ | 重度ρ/(kN·m-3) | 内摩擦角φ/(°) | 黏聚力c/kPa |

| 杂填土① | 20 | 0.35 | 16.5 | 8 | 8 |

| 粉土③ | 22 | 0.31 | 19.7 | 11.7 | 27.5 |

| 粉质黏土③ | 25 | 0.38 | 19.9 | 25.8 | 13.4 |

| 卵石⑤ | 60 | 0.21 | 21.5 | 0.1 | 46 |

| 卵石⑦ | 90 | 0.21 | 21.5 | 0.1 | 46 |

| 卵石⑨ | 120 | 0.21 | 21.5 | 0.1 | 48 |

| 管棚/超前注浆小导管 | 80 | 0.28 | 22 | 40 | 35 |

| 初支 | 2.75×104 | 0.2 | 24 | — | — |

| 拱部二衬 | 3.25×104 | 0.2 | 25.6 | — | — |

| 地下连续墙 | 7×103 | 0.2 | 25 | — | — |

| 底板,侧墙,条基 | 3.169×104 | 0.22 | 25 | — | — |

| 中柱 | 3.35×104 | 0.2 | 25.6 | — | — |

| 承台 | 6×104 | 0.15 | 15 | — | — |

| 桩基础 | 3×104 | 0.2 | 25 | — | — |

| 钢支撑 | 2.1×105 | 0.2 | 78 | — | — |

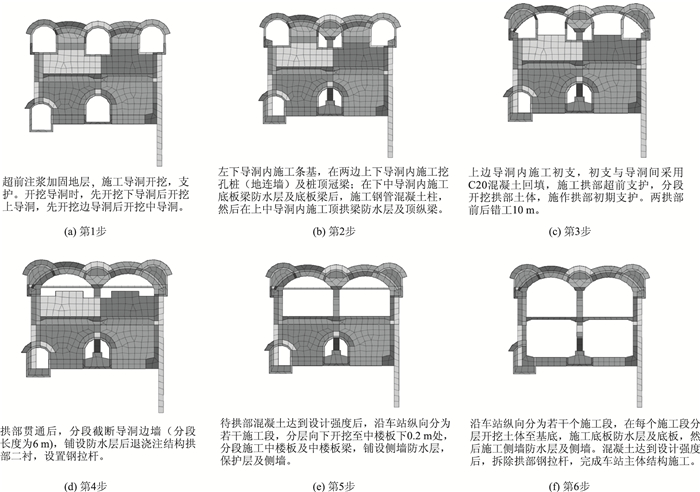

2.3 PBA施工模拟

车站在过桥段采用5导洞浅埋暗挖PBA工法施工,PBA工法是先施工小导洞,在小导洞内施作梁柱体系,然后再施作顶部结构,并在其保护下进行后期的土方开挖及二次衬砌。对三维地铁车站PBA模型做适当简化来模拟其施工过程,具体实现方式见图 5。

|

| 图 5 洞桩法施工步序图 Fig. 5 Construction procedure using PBA method |

| |

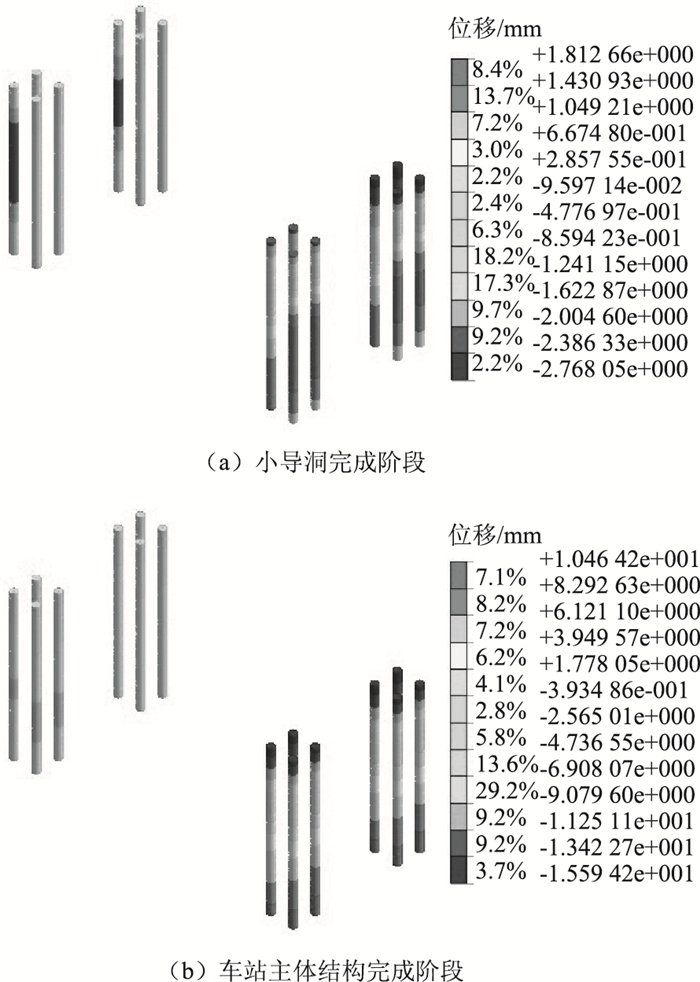

3 计算结果分析 3.1 桩基础水平位移分析

PBA法修建地铁车站由于开挖高度大,车站两侧土体将产生较大的侧压力,并使结构外土体产生较大的水平位移,土体位移对周围桩基础产生挤压作用,进而引起桩基础的水平位移甚至破坏。加之PBA特殊的施工工艺,往往使车站两侧土体面临多次开挖扰动,增加了桩基础水平受力的复杂性及不确定性[18]。因此,掌握PBA地铁车站施工过程中近接桩基础的水平位移规律,对桩基础水平稳定性的提高具有非常重要的意义。

3.1.1 水平位移随施工过程的变化规律图 6为桩基础水平位移云图,以桩基础7-1, 8-1为研究对象,作出桩端,桩顶及桩身中点随施工过程的水平位移变化曲线如图 7所示。可以看出,车站施工对近侧桩8-1水平位移的影响大致可分为6个阶段:第Ⅰ阶段为导洞开挖使周围土体卸载,并对桩基础产生侧向挤压,从而产生水平位移。在这一阶段中,桩基础水平位移变化较为平缓,仅占总水平位移的14.4%左右,这是因为导洞面积相对于整个车站较小,开挖时仅使小范围桩基础受到影响。第Ⅱ阶段为边桩及中柱施工+拱部开挖,该阶段桩身水平位移继续发展,但总体变化幅度较小,仅占位移的4.2%左右。由于拱部开始施工,所以相比于其他位置,桩顶处水平位移受到的影响较大。第Ⅲ阶段为拱部二衬施作,这一阶段桩身水平位移变化较大,桩顶和中点均呈现出跳跃式增长,约占总位移的17.4%。第Ⅳ,Ⅴ阶段为车站主体开挖,在这两个阶段中,由于土体大面积开挖卸载,对周围土体产生大范围的挤压,导致对邻近桩基础产生较大的影响,其水平位移快速增长,占总位移的64.0%。此外,桩身中点处水平位移在第Ⅳ,Ⅴ阶段呈对称变化,这是由于站厅层开挖时,桩中点处于开挖断面的下方,而当站台层开挖时,桩中点变为开挖断面的上方,两个阶段桩身中点与开挖断面的相对位置不同,受力不同,因此产生了相反的水平位移。第Ⅵ阶段为下部侧墙及底板施工,在这一阶段桩的水平位移出现了微小的波动。此外,桩顶与桩端、桩中点处水平位移在方向上呈现出相反的规律,这可能是因为取消了右侧下导洞,以及桩身各点所处车站的相对位置不同,从而使桩基础上下部分受力性状出现了差异。

|

| 图 6 桩基础在不同施工阶段水平位移云图 Fig. 6 Nephograms of horizontal displacement of pile foundation at different construction stages |

| |

|

| 图 7 桩基础水平位移随施工进程的变化规律 Fig. 7 Horizontal displacement of pile foundation varying with construction process |

| |

远侧桩7-1水平位移变化同样分为6个阶段。可以看出,桩7-1与桩8-1类似,在车站主体开挖以前,桩的水平位移变化较为缓慢,仅占总位移的17.5%左右。而当车站主体开挖以后,水平位移急剧增加,占到总位移的82.5%,因此,施工中要切实加强这一阶段桩基础水平位移的监测。此外,桩7-1桩顶处水平位移在各个主要阶段都有较大的浮动,因此加强桩顶处水平位移的监测也很有必要。不同点是:远侧桩7-1各个位置随施工过程总体水平位移方向均一致,并没有像桩8-1一样出现上下部分桩身位移相反的情况。此外,从桩水平位移最终状态以及变形曲线可以看出,两根桩变形分布明显不同,桩7-1水平位移呈现出两端小,中间大的规律,桩8-1则呈两端大,中间小的规律。产生这些不同点的原因可能是桩与车站的距离不同,当桩基础距离车站较远时,车站各部分开挖产生的土体侧向挤压力不能立刻作用于桩基础,而是通过力的传递、叠加,最后呈同一方向集中作用于桩基础,而这个集中力最大值位于桩身中点处,从而使桩身水平位移方向一致,且中点处最大。而当桩基础距离车站很近时,车站的开挖引起的土体卸载、变形会立刻影响到对应位置的桩基础,从而瞬间产生变形。同时,车站上下断面开挖后土体侧向挤压力来不及叠加,因此其集中力最大值并未出现在桩基础的中点处,而是位于上下开挖断面各自的中点处,从而导致桩基础水平位移呈现出两端大,中间小的规律。

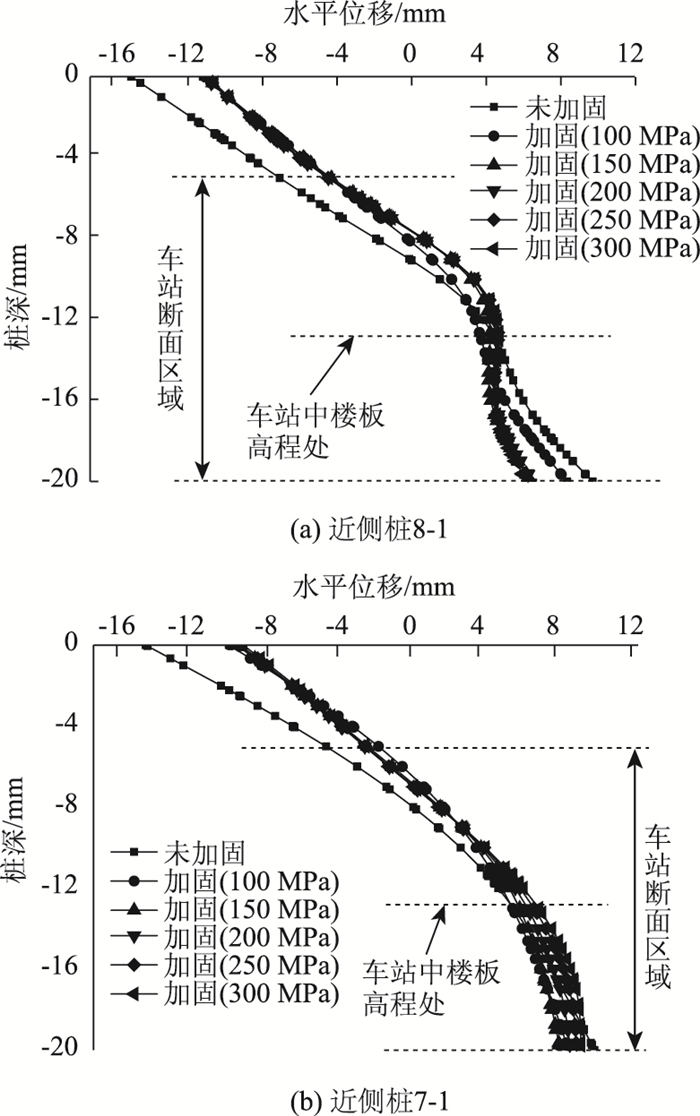

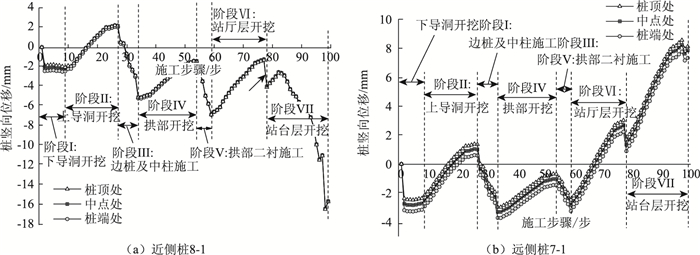

3.1.2 水平位移沿桩身分布规律为进一步研究水平位移沿桩身分布规律,分析桥桩预注浆加固效果,以近侧桩基础8-1,8-2为研究对象,作出施工完成后6种工况桩基础水平位移沿桩身的分布曲线,如图 8所示。可以看出,桩8-2与桩8-1的水平位移沿桩身的分布规律均为两端大,中间小。其次,从图 8中我们还可以更加直观地发现,桩的水平位移随桩身的变化规律是:从桩顶开始逐渐减小,当到达桩身中点附近时,水平位移变为0,此后又逐渐向正方向增大,并且桩的水平位移沿桩身是平滑变化的。此外,桩8-2与桩8-1的水平位移增长速率不同,桩8-1在桩长范围内,以车站中楼板高程处为界线,上半部分位移速率沿桩身逐渐减小,当到达中楼板高程处时,速率降为0,随后增长速率又逐渐增加。而桩8-2在桩长范围内,位移增长速率沿桩身始终是减小的。注浆加固后,桩的水平位移分布没有变化,但在数值上存在着差异。从图 8可见,未加固时,桩8-1桩顶处为-14.82 mm,桩端处为9.76 mm,桩8-2桩顶处为-14.22 mm,桩端处为9.68 mm。当注浆强度为100 MPa时,桩8-1与桩8-2桩顶处分别为-10.99,-9.79 mm,桩端处为8.39,8.27 mm,平均减小了21.42%。当注浆强度为150 MPa时,桩8-1与桩8-2桩顶处分别为-10.85,-9.37 mm,桩端处为6.48,7.85 mm,平均减小了28.35%。但从曲线可以看出,当注浆强度达到200 MPa以后,桩身的水平位移并没有随着注浆强度的提高而继续减小,由此可见,桥桩预注浆加固措施对桥桩的水平位移具有一定的控制效果。但是,这种效果随着注浆强度的提高是有限的,因此,要想进一步减小施工过程中桥桩的水平位移,还需要采取其他的措施,比如施加隔离桩等。

|

| 图 8 桩基础水平位移沿桩身的分布规律 Fig. 8 Distribution rules of horizontal displacement of pile foundation along pile body |

| |

3.2 桩基础竖向位移分析 3.2.1 竖向位移随施工过程的变化规律

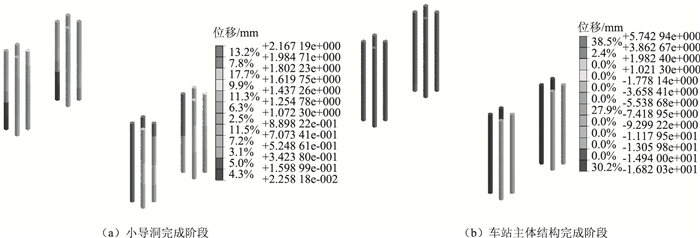

图 9为桩基础竖向位移云图,以远侧桩7-1、近侧桩8-1为研究对象,作出桩端处、中点处以及桩顶处竖向位移随施工过程的变化曲线,如图 10所示。从整体来看,桩身3个位置竖向位移变化趋势基本重合,此外,与水平位移规律相似,桩基础竖向位移变化大致分为Ⅶ个阶段,其中,在前6个阶段中,桩7-1与桩8-1位移变化规律基本相同。第Ⅰ阶段为下导洞开挖,可以发现,下导洞超前加固使桩基础产生了一定的沉降,而当下导洞开挖时,位移曲线则趋于平缓,对桩身竖向位移几乎没有影响;第Ⅱ阶段上导洞开始施工后,竖向位移开始向正方向逐渐增大;第Ⅲ阶段为边桩及中柱施工,在这一阶段竖向位移开始向负方向移动,且随着施工过程的增加而增大,变化较大。第Ⅱ阶段与第Ⅲ阶段的竖向位移形成了上下波动的规律,在随后的3个阶段中,这一规律继续延续,第Ⅰ阶段到第Ⅵ阶段产生的最终竖向位移占总位移的41.1%左右。当施工到第Ⅶ阶段,即站台层开挖时,桩7-1与桩8-1变形趋势出现差异。在这一阶段,远侧桩7-1在第Ⅵ阶段位移向正方向增加后,继续向正方向快速增大,约占总位移的58.1%,最终位移为正值;而近侧桩8-1在这一阶段,竖向位移开始快速向负方向增加,约占总位移的56.2%,最终位移为负值。可以发现,不论是桩7-1还是桩8-1,站台层及站厅层的开挖对其最终的竖向位移的影响都比较大,因此,施工时要加强这一阶段桩基础竖向位移的监测,必要时,还要增强桩基础的加固工作。

|

| 图 9 桩基础在不同施工阶段竖向位移云图 Fig. 9 Nephograms of vertical displacement of pile foundation at different construction stages |

| |

|

| 图 10 桩基础竖向位移随施工进程的变化规律 Fig. 10 Vertical displacement of foundation pile varying with construction process |

| |

3.2.2 桥桩竖向位移加固效果分析

为分析桥桩预加固在竖向位移方向的加固效果,选取近侧桩8-1为研究对象,作出6种工况桩基础在主要施工步骤中竖向位移沿桩身的分布曲线如图 11所示。可以发现,桩的竖向位移沿桩身分布较为均匀,在桩身各点没有出现明显的位移差。此外,在导洞施工阶段,桩基础竖向位移以隆起为主,其中,上导洞由于埋深较浅,施工对桩基础影响较大。此后,由于车站主体大面积开挖,土体损失比较大,桩基础在竖直方向受到了较大的影响,出现了较大的沉降。注浆加固后,桩的竖向位移产生了变化。在上导洞开始施工前,随着注浆强度的提高,桩基础位移曲线分为两个部分,100 MPa加固时与未加固时桩基础的位移曲线基本重合,加固不明显。当注浆强度达到150 MPa后,桩基础位移有所减小,但在150 MPa以后,桩的竖向位移并没有随着注浆强度的提高而进一步减小。导洞施工完毕后,桩的竖向位移随注浆强度的提高反而增大,但通过计算与第9施工步各工况竖向位移的差值,可以发现,各工况在上导洞开始施工后产生的位移基本相同,说明注浆预加固对上导洞开挖时桥桩竖向位移的控制不明显。从位移曲线可以看出,当站厅层及站台层施工时,桩的竖向位移随注浆强度的提高,数值上差异较大,以最终结果进行分析,未加固时,桩身竖向位移平均值为-15.62 mm,当注浆强度以单次增量50 MPa从100 MPa逐渐提高到300 MPa时,桩身竖向位移平均值分别变为-6.60,-2.95,-1.16,0.08,0.99 mm,依次减小了57.7%,81.1%,92.6%,99.5%,93.7%,桩的竖向位移得到了很好的控制。除此之外,当注浆强度到达250 MPa时,桩的竖向位移从负值开始变为正值,当到达300 MPa,其正值进一步增大,不利于桥桩的稳定。由此可见,桥桩预加固对桩的竖向位移具有控制作用,并且控制作用随着注浆强度的提高越来越明显,但从计算结果来看,注浆强度不能无限制增大,考虑到施工的经济型和安全性,建议注浆强度控制在200~250 MPa为宜。

|

| 图 11 桩基础在不同工序时竖向位移沿桩身的分布规律 Fig. 11 Distribution rules of vertical displacement of pile foundation along pile body in different processes |

| |

3.3 地表沉降分析

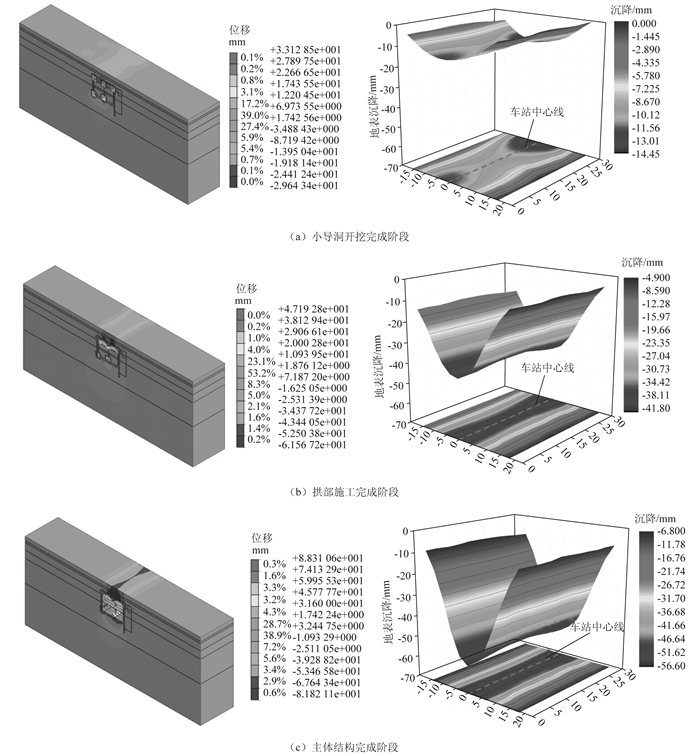

图 12给出了3个主要施工阶段的地层竖向位移云图与地表沉降曲面。由此可以看出,地表沉降槽曲面在不同的施工阶段均以车站中线对称分布,在开挖方向上,车站进出口地表沉降略大于车站中部。此外,随着施工的进行,沉降逐渐增大,其中,导洞开挖阶段引起的地表最大沉降值为-14.40 mm,拱部二衬完成阶段为-41.79 mm,车站主体完成阶段为56.05 mm。从数值计算结果来看,洞桩法车站在3个施工阶段对地表均有较大影响,其中,拱部施工阶段引起的地表沉降值最大,约占总沉降量的48.9%,导洞开挖阶段和车站主体施工阶段相比较小,分别为25.7%,25.4%。因此,施工时应合理优化小导洞和拱部开挖顺序,加强车站拱部施工时对地表沉降的监测。

|

| 图 12 桩基础在不同工序时地表沉降云图与分布曲面 Fig. 12 Nephograms of surface subsidence and distribution curved surfaces of pile foundation in different processes |

| |

4 结论

(1) 地铁车站施工使远、近侧桩产生的水平位移分为6个阶段,分别是:导洞开挖阶段、边桩及中柱施工、拱部开挖、拱部二衬施作、车站主体开挖以及侧墙和底板施工。其中,车站主体开挖对桩造成的水平位移最大,占总位移的比例分别为近侧桩64%,远侧桩82.5%。此外,近侧桩桩顶、桩端及桩中点处的水平位移随施工步骤在方向上呈现出相反的规律,说明桩身各点所处车站的位置不同,其水平位移也会有所不同。

(2) 车站竣工后,远侧桩水平位移呈现出两端小,中间大的规律,近侧桩则呈两端大,中间小。对桥桩采用强度为100,150 MPa注浆加固后,水平位移分别减小了21.4%,28.4%。当注浆强度达到200 MPa以后,桩身的水平位移并没有进一步减小,由此可见,桥桩预注浆加固措施对桥桩的水平位移具有一定的控制效果。但是,这种效果随着注浆强度的提高是有限的。

(3) 地铁车站施工使远、近侧桩产生的竖向位移可分为7个阶段。在站台层施工前的6个阶段,远、近侧桩的竖向位移均呈上下波动的规律。站台层施工时,远近侧桩竖向位移变化出现差异,近侧桩位移向负方向迅速增大,最终位移为负,而远侧桩则相反。与水平位移相似,车站主体开挖对水平位移影响较大,施工时要加强这一阶段桩基础位移的监测。

(4) 车站竣工后,桩的竖向位移沿桩身分布较为均匀,在桩身各点没有出现明显的位移差。当注浆强度以单次增量50 MPa从100 MPa逐渐提高到300 MPa时,竖向位移依次减小了57.7%,81.1%,92.6%,99.5%,93.7%,加固效果显著。但注浆强度超过250 MPa时,桩的竖向位移从负值开始变为正值,不利于桥桩的稳定。因此建议注浆强度控制在200~250 MPa为宜。

(5) 地表沉降槽在各施工阶段均以车站中线对称分布,且沿开挖方向洞口处略大。拱部施工阶段引起的地表沉降值最大,约占总沉降量的48.9%,导洞开挖阶段与车站主体施工阶段为25.7%,25.4%。应加强车站拱部施工时对地表沉降的监测。

| [1] |

瞿万波. 城市地铁洞桩法施工力学效应研究[D]. 重庆: 重庆大学, 2009. QU Wan-bo. Study on Mechanical Effect of Metro Bored Pile Construction Method[D]. Chongqing: Chongqing University, 2009. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10611-2009148337.htm |

| [2] |

韦京. 复杂环境条件下PBA工法地铁车站结构和施工方案优化研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2013. WEI Jing. Study of Optimization of Structure and Construction Scheme of Subway Station Excavated by Pile-beam-arch Method under Complex Environmental Conditions[D]. Beijing: Beijing Jiaotong University, 2013. |

| [3] |

赖金星, 刘厚全, 汪珂, 等. 盾构近接立交桥基础安全影响三维数值分析[J]. 中国安全生产科学技术, 2017, 13(3): 29-35. LAI Jin-xing, LIU Hou-quan, WANG Ke, et al. Three-dimensional Numerical Analysis on Safety Influence of Shield Tunneling Construction on the Foundation of Adjacent Overpass[J]. Journal of Safety Science and Technology, 2017, 13(3): 29-35. |

| [4] |

汪珂, 周慧, 侯城, 等. 西安地铁盾构下穿古城墙沉降分析及加固效果[J]. 解放军理工大学学报:自然科学版, 2017, 18(3): 255-262. WANG Ke, ZHOU Hui, HOU Cheng, et al. Settlement Analysis and Reinforcement Effect of Ancient City Wall due to Underneath Tunneling of Xi'an Metro[J]. Journal of PLA University of Science and Technology:Natural Science Edition, 2017, 18(3): 255-262. |

| [5] |

魏纲. 盾构隧道深层土体沉降槽宽度系数计算方法研究[J]. 公路交通科技, 2010, 27(4): 110-115. WEI Gang. Study on Calculation Method of Width Coefficient of Subsurface Settlement Trough in Shield Tunnel[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2010, 27(4): 110-115. |

| [6] |

苏洁, 张顶立, 周正宇, 等. 地铁隧道穿越既有桥梁安全风险评估及控制[J]. 岩石力学与工程学报, 2015, 34(增1): 3188-3195. SU Jie, ZHANG Ding-li, ZHOU Zheng-yu, et al. Safety Risk Assessment and Control of Existing Bridge Crossed by Tunnel Construction[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2015, 34(S1): 3188-3195. |

| [7] |

李栋, 何兴玲, 覃乐, 等. 特大跨超浅埋地铁隧道下穿天桥过程稳定性控制[J]. 岩石力学与工程学报, 2013, 32(增2): 3636-3642. LI Dong, HE Xing-ling, QIN Le, et al. Stability Control of Ultra Shallow-buried Metro Tunnel with Super Large-span in Process of Crossing Bridge[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2013, 32(S2): 3636-3642. |

| [8] |

赖金星, 秦海洋, 樊浩博, 等. 地铁盾构施工对大雁塔影响的数值分析[J]. 公路, 2017(6): 338-344. LAI Jin-xing, QIN Hai-yang, FAN Hao-bo, et al. Numerical Analysis of Influence of Subway Shield Construction on Great Wild Goose Pagoda[J]. Highway, 2017(6): 338-344. |

| [9] |

丁勇春, 程泽坤, 王建华, 等. 地铁车站深基坑变形及其对邻近桥梁桩基的影响[J]. 岩土工程学报, 2012, 34(增1): 383-388. DING Yong-chun, CHENG Ze-kun, WANG Jian-hua, et al. Deformation of Metro Station Excavation and Its Influence on Nearby pile Foundations of Bridge[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2012, 34(S1): 383-388. |

| [10] |

付黎龙, 胡海波. 地铁隧道穿越地裂缝施工对既有桥梁影响分析[J]. 隧道建设, 2011, 31(1): 64-70. FU Li-long, HU Hai-bo. Analysis on Influence on Existing Bridge Imposed by Construction of Metro Tunnel Crossing Ground Fissure[J]. Tunnel Construction, 2011, 31(1): 64-70. |

| [11] |

何海健, 项彦勇, 刘维宁. 地铁施工引起邻近桥梁桩基差异沉降的概率分析[J]. 岩石力学与工程学报, 2007, 26(增1): 3257-3265. HE Hai-jian, XIANG Yan-yong, LIU Wei-ning. Probabilistic Analysis of Tunneling-induced Differential Settlement of a Pile-supported Urban Overpass[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2007, 26(S1): 3257-3265. |

| [12] |

苏洁, 张顶立, 杨广武, 等. 地铁施工影响下既有桥梁桩基沉降的主动补偿方法[J]. 现代隧道技术, 2015, 52(3): 39-46. SU Jie, ZHANG Ding-li, YANG Guang-wu, et al. An Active Compensation Method for the Pile Foundation Settlement of an Existing Bridge Influenced by Metro Construction[J]. Modern Tunnelling Technology, 2015, 52(3): 39-46. |

| [13] |

徐前卫, 朱合华, 马险峰, 等. 地铁盾构隧道穿越桥梁下方群桩基础的托换与除桩技术研究[J]. 岩土工程学报, 2012, 34(7): 1217-1226. XU Qian-wei, ZHU He-hua, MA Xian-feng, et al. Pile Underpinning and Removing Technology of Shield Tunnels Crossing through Group Pile Foundations of Road Bridges[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2012, 34(7): 1217-1226. |

| [14] |

黄新民. 盾构隧道下穿既有桥桩工程的保护方案研究[J]. 地下空间与工程学报, 2012, 8(3): 557-561, 636. HUANG Xin-min. Study of Protection Scheme for Shield Tunnel Construction beneath Bridge's Pile Foundation[J]. Chinese Journal of Underground Space and Engineering, 2012, 8(3): 557-561, 636. |

| [15] |

杜彬, 谭忠盛, 王梦恕. 地铁车站洞桩法施工对地层及邻近桩基的影响规律[J]. 北京交通大学学报, 2008, 32(3): 30-36. DU Bin, TAN Zhong-sheng, WANG Meng-shu. Analysis of Stratum Deformation and Pile Foundation Response during Subway Station Built by Pile-beam-arch Construction Method[J]. Journal of Beijing Jiaotong University, 2008, 32(3): 30-36. |

| [16] |

张文锦. 北京地铁七号线达官营站洞桩法开挖数值模拟研究[J]. 石家庄铁道大学学报:自然科学版, 2014, 27(2): 55-60. ZHANG Wen-jin. Simulation Investigation on Numerical Value of Hole-stake Excavation in Daguanying Station of Beijing Subway Line 7[J]. Journal of Shijiazhuang Tiedao University:Natural Science Edition, 2014, 27(2): 55-60. |

| [17] |

任伟明. 洞桩法施作地铁车站下穿桥梁影响研究[D]. 北京: 北京建筑大学, 2014. REN Wei-ming. Study on Impact of Underpassing Metro Station Constructed by PBA Method on Crossing Bridge[D]. Beijing: Beijing University of Civil Engineering and Architecture, 2014. |

| [18] |

罗富荣, 汪玉华, 郝志宏. 车站洞桩法设计与施工关键技术[M]. 北京: 中国铁道出版社, 2015. LUO Fu-rong, WANG Yu-hua, HAO Zhi-hong. Key Technology of Design and Construction of Station Tunnel Pile Method[M]. Beijing: China Railway Publishing House, 2015. |

2018, Vol. 35

2018, Vol. 35