扩展功能

文章信息

- 林述涛

- LIN Shu-tao

- 跨海集群工程BIM协同管理平台架构研究

- Study on BIM Collaborative Management Platform Architecture of Sea-crossing Cluster Engineering

- 公路交通科技, 2018, 35(8): 80-88

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2018, 35(8): 80-88

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2018.08.012

-

文章历史

- 收稿日期: 2018-03-25

BIM作为近几年兴起的新型信息化技术,其优势是以BIM模型作为媒介,将工程设计、施工和运维的过程信息动态联系起来,并实现信息的可视化,这将大大提升结构状态的表现力和各阶段信息的提取能力[1-5]。在BIM技术出现以前,按照传统的管理手段,行业内企业难以真正做到工程的精细化管理。BIM技术的出现,为彻底改变这一局面提供了技术支撑。

近年来,BIM技术在我国众多大型公共基础设施工程中进行了实践性应用探索,并且取得了显著的成绩。文献[6]在范蠡大桥项目中应用BIM技术优化了大桥的施工方案;文献[7]在永川长江大桥项目中研究了BIM技术在大跨度斜拉桥设计中的应用方法;文献[8]研究了在铁路信息化建设中BIM与GIS技术的融合方法,提高了对GIS平台对BIM模型的集成和管理水平。然而随着BIM技术在基础设施工程中的应用逐步深化,我们看到随着项目的体量和复杂程度增加,BIM协同管理平台不能再单一地从“各参建单位的协同工作”、施工现场的“智慧管理”、“监控系统集成”、“工程量及工程方案复核”、“方案汇报可视化”等概念的场景应用,而是需要真正从项目的初期即设计期开始,进行项目的信息化系统架构的整体规划。传统工程项目管理中质量管理、计量支付管理、档案管理分别用质量管理系统、计量支付系统、档案管理系统,但实际业务中,计量支付流程需要质检资料,这些资料已经在质量管理系统中生成,但由于2个系统互不相干,因此只能由现场工作人员手动从质量管理系统中导出,然后打印签字,再扫描上传到计量支付系统,计量支付流程完成后,所有质检资料和计量支付资料还都需要现场工作人员手动存入档案管理系统,在这整个过程中各系统之间的“绝缘”导致整个业务流程低效、费时、费力。本研究以深圳至中山跨海通道工程项目为背景,研究跨海集群工程BIM协同管理平台系统架构。

1 项目概况深圳至中山跨海通道(以下简称深中通道)位于广东珠江口,是继港珠澳大桥之后又一座世界级集桥、岛、隧为一体的大型跨海工程。项目全长约24 km,其中跨海段长约22.4 km,其中桥梁全长17 034 m,其中伶仃航道桥为(570+1 666+570)m三跨悬索桥;横门东水道桥为(110+185+580+185+110)m斜拉桥;非通航孔桥:110 m钢混叠合梁(主桥引桥),50 m预应力连续梁,40 m预应力连续梁(陆地引桥)。隧道全长6 870 m,推荐采用沉管法,沉管段长5 035 m。海中设东、西人工岛,面积分别为35.38万m2、13.7万m2。全线设互通立交3处(机场互通、万顷沙互通、横门互通)。设综合管理中心1处,主线稽查站1处,分设养护、救援工区等。深中通道桥-岛-隧构造物平面布置如图 1所示。

|

| 图 1 深中通道桥-岛-隧构造物平面布置 Fig. 1 Plane layout of bridge-island-tunnel structure of Shenzhen-Zhongshan channel |

| |

深中通道项目对于BIM协同管理平台需要满足如下3大功能需求:①设计交付;②建设期项目协同管理;③施工对运维交付等阶段的信息传递。基于对系统使用的业务需求,从软件系统架构设计的角度对系统进行整体规划,同时还必须要具备健壮性、扩展性、稳定性、高效性等特点。系统设计的具体要求如下:

(1) 系统架构设计应具备层次化和模块化,从而保证系统部署过程的灵活性、可扩展性和稳定性。系统在实施部署时具有更灵活的部署方案,可以根据实际需求的优先等级及时调整;同时在既定规划的系统功能范围内,可以根据需求进行相应的调整或扩充,而在上述2项实施部署或扩充工程中,能够保证不影响既有平台使用的稳定性。

(2) 信息管理应具备信息存储的集成化和信息采集的移动化,从而切实提高信息采集的便捷性以及信息存储管理的可交互性和高复用性,真正达成由设计到施工、由施工到运维的信息传承,真正实现向全生命周期的信息跟踪和协同管理(进度管理、安全管理、质量管理)。

(3) 数据平台要具备开放性和兼容性,需要采用成熟的主流技术和保证代码可持续维护,确保系统具备在未来10年及以上时间范围内保持与市场主流技术同步迭代的功能;系统需要建立明确的接口标准,保证系统对第三方系统接入的兼容性,避免后续引入其他系统时产生数据孤岛。

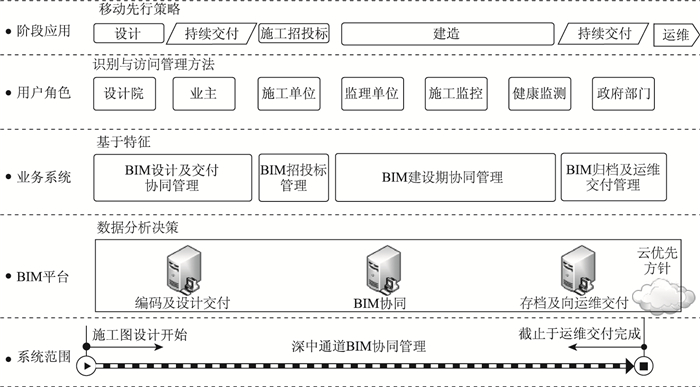

2 业务框架深中通道BIM协同管理重点目标:实现建设阶段项目协同管理功能,如进度管理、安全管理、质量管理、计量支付管理、项目OA等从数据到业务的协同。从业务视图看,BIM协同管理平台规划的管理功能最终形成的业务框架如图 2所示。

|

| 图 2 深中通道BIM协同管理平台业务框架 Fig. 2 BIM cooperative management platform business framework of Shenzhen-Zhongshan channel |

| |

平台整体功能规划架构分为横向和竖向2个流向。(1)竖向分为底层、中间层、顶层3个层次:底层为平台层,既要通过BIM技术实现不同业务数据的有机集成和唯一数据源管理,又要保证系统持续的可升级、可维护、开放性等要求。中间层分为:设计交付模块、建设期管理模块、归档及运维交付模块和运维管理模块,通过中间层的设置实现系统底层平台与顶层业务模块的分离和弱耦合性。每个中间层又对应多个顶层业务功能模块,例如建设期管理模块中间层对应项目OA、文档协同、安全管理、计量支付、进度管理、变更管理、质量管理、智能制造和合同管理等。(2)横向按工程的进度分为左、中、右3个分区,左侧为设计交付区,这里主要是指BIM模型和图纸的编码与交付,只做中间层的数据集成,不做顶层的业务集成;中间为本研究的重点研究范围,即施工期基于BIM的协同管理,协同主要指数据协同、业务协同和多用户角色协同;右侧区域为归档及运维交付和运维管理模块,为了更好地实现建养一体化,运维交付与运维管理在中间层和顶层都要做集成。BIM施工协同管理,两侧通过“设计交付”和“归档及运维交付”实现业务层面的动态协同,整体实现系统功能模块分层树形结构划分。

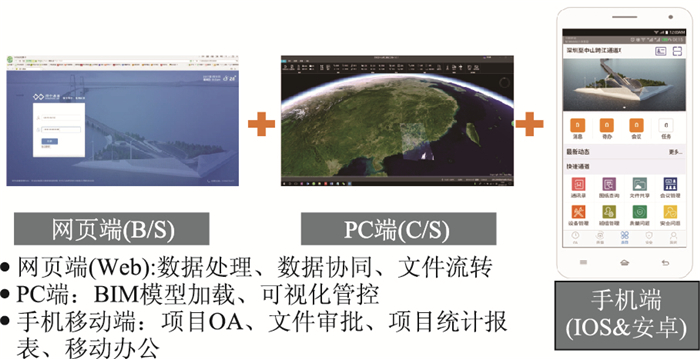

在整体系统架构基础上,为满足系统核心的业务数据交互复用管理,项目采用多终端相互配合的系统结构,具体项目终端分布如图 3所示。

|

| 图 3 深中通道BIM协同平台终端组成 Fig. 3 Composition of BIM cooperative management platform terminal of Shenzhen-Zhongshan channel |

| |

由图 3可知,深中通道通过BIM数据中心实现了在电脑终端、移动终端和跨平台Web终端3端之间全部数据的协同管理。其中电脑终端主要是针对BIM平台协同管理信息的集中展示;Web端主要是批量操作和系统管理;移动终端主要实现现场数据录入与现场过程管控。

3 系统架构分析考虑到深中通道项目BIM协同管理平台系统架构的整体复杂程度高,以下从系统架构验证的角度,通过业务分层结构、信息数据视图和标准接口3个角度分别对现有的深中通道BIM协同管理平台系统架构与其需求进行匹配验证分析。

3.1 业务分层结构BIM协同管理平台应采用技术成熟但又不失先进性的方案:后台服务器采用云端弹性部署(Cloud First Strategy & Data Analytics Strategy),通过分层架构实现平台与基于功能(Feature Based)的业务系统的逻辑分离,降低耦合性,提高系统部署的灵活性和可扩展性;前端面向多用户角色,遵循移动优先原则(Mobile First Strategy),实现主要业务在移动端的便捷化处理,提高系统的易用性;通过用户角色的逻辑权限划分和唯一身份识别认证机制(IAM Strategy),既保证了系统的数据安全性,又保证了授权的灵活性。

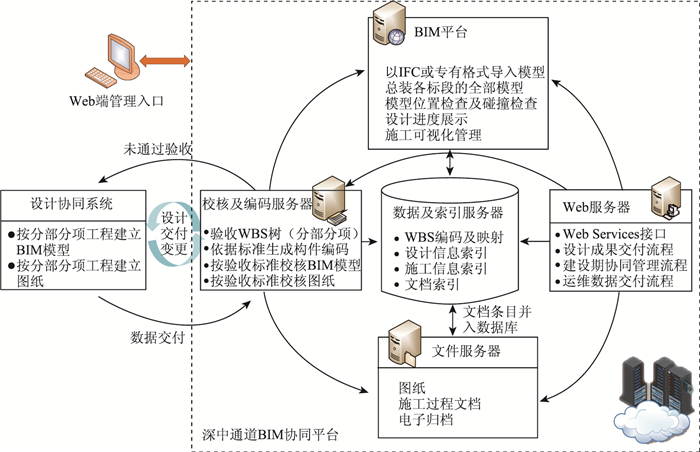

BIM协同管理平台分层架构如图 4所示。根据管理需求制定从施工图设计期至运维交付完成期的全生命周期业务范围,规划了BIM平台的部署工作。考虑到公有云在数据处理方面以及人工智能方面的先进性和安全性[9-13],BIM平台数据中心存储于公有云平台,各子业务系统通过数据交互实现了对不同角色在不同阶段对业务的管理工作。

|

| 图 4 BIM协同平台分层架构 Fig. 4 Hierarchical architecture of BIM cooperative platform |

| |

3.2 信息数据视图

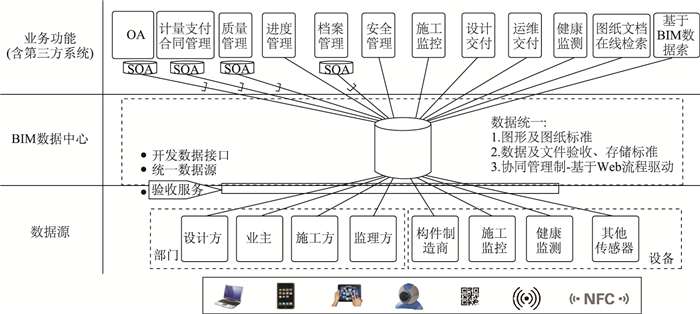

信息数据的获取与组织是实现BIM协同管理的基础,管理协同的前提是数据协同,数据协同的前提是唯一数据源[14]。深中通道BIM协同管理平台的信息流组织方式如图 5所示。通过二维码、NFC等手段实现信息的自动录入,从而提高效率减少输入误差。通过手机、Pad等移动端的充分利用,实现数据在现场直接录入系统,省去内业整理的大量工作。通过面向服务的框架(SOA),形成跨业务、跨系统的唯一数据源,奠定了协同管理的根基。

|

| 图 5 深中通道信息流组织方式 Fig. 5 Information flow organization mode of Shenzhen-Zhongshan channel |

| |

深中通道BIM协同管理平台首先是面向全生命周期的,能够同时支撑设计、施工和运维3个阶段;其次一定是面向“协同管理”的,能够将项目进行过程中的数据、图纸、文件等信息统一管理。因此,数据管理应至少具备如表 1所示的功能。

| 特征 | 说明 |

| 直接基于通用数据库接口开发,如MS SQL,Oracle,MySQL等 | 计算机技术发展迅速,如果要保证系统具备10年以上的生存时间,系统底层要采用最通用、最广泛的技术,尽量避免基于某特定软件进行二次开发(系统完全依赖于第三方商业软件生存的风险很大) |

| 具备云技术的数据计算、数据分析、移动端互联等功能 | 目前的数据存储已经全面进入“云”时代,数据的价值在于对数据进行分析、统计进而产生辅助决策的各种报表。目前也是移动互联网的时代,数据中心一定要具备移动互联的特性 |

| 能够对文件及数据进行分类存储,并能够区分建设阶段、参与方、用途等不同属性 | 不同文件和数据的索引方式、压缩方式、权限控制、版本控制方式等均不相同,因此数据中心应具备分别管理文件、数据的能力 |

| 具备人员组织管理能力及相应的角色权限控制能力 | 数据的访问是受权限控制的,权限是与用户角色密不可分的,用户是处于组织中的,因此要同时具备组织管理能力和角色权限控制能力 |

| 具备文件及数据的更新和版本记录 | 具备专门的文件及数据更新策略,并能够保存一定数量的历史版本,能够进行版本标识 |

| 统一文件命名规则,附加文件属性,标准文件审核流程 | 能够建立并校核文件的命名规则,并能够为特定的文件附加特定的属性 |

| 编码规则及校验 | 能够植入编码规则,并按编码规则遍历所有构件,并能够自动校验是否满足编码规则要求 |

| 构件树及属性管理与校验 | 能够在总装模型的基础上形成构件树(构件层次关系图),并校验每个构件属性的完整性 |

| 具备独立的BIM平台,能够兼容常见的BIM工具导出的BIM模型和信息 | 常用的BIM建模工具有:Microstation,Revit,Tekla,Catia,Sketchup等 |

| 能够对导入的模型自动进行轻量化,并能够按照显示范围分级加载模型 | 在路桥隧领域,总装模型是非常庞大的,尤其包含钢筋时,因此模型轻量化技术以及分级加载技术是必须的 |

| 几何模型与文件、数据分离 | 面向全生命周期,整个过程会产生动辄100 GB以上的数据,因此把模型、数据、文件分别管理(通过编码产生关联)是必须的 |

| 完备的数据安全措施 | 实时备份,异地备份,物理隔离离线备份,整个数据中心灾难恢复等 |

| 行为记录 | 记录重要文档的编辑、存档过程,记录重要审批流程,记录对数据中心的配置操作等,责任到人 |

实现上述功能需要借助一个完备的IT架构,首先从大的层面讲,数据中心一定是基于云架构的,使数据平台不依赖于某个具体的硬件,保持软硬件具有足够的弹性,按需投入,节省成本;其次是信息的管理,主要包括:BIM模型、数据、文件,每种信息的存储、索引方式均不相同,因此需要进行专门的规划管理。基于以上功能的架构规划图如图 6所示。

|

| 图 6 BIM协同平台的数据流架构 Fig. 6 Data flow architecture of BIM cooperative platform |

| |

由图 6可知,设计阶段模型及其他设计内容通过“设计交付变更”流程实现与“校核与编码服务器”的动态交互,通过严格统一的编码,“校核与编码服务器”可以自动对设计交付的模型、图纸等进行完整性和合规性审查。设计交付完成后,在“BIM平台”可以实现模型的组装,边交付边组装,因此通过“BIM平台”就可以形象地查看设计进度[15-16]。第三方系统如质量管理系统、计量支付系统等产生的数据也是深中通道BIM协同平台重要的数据来源,因此有必要专门搭建“Web服务器”对外提供统一的Web Services接口,以方便与第三方系统对接。“文件服务器”专门用来存储和管理图档及其历史版本[17]。数据的存储是为了使用,因此“数据及索引服务器”处于此架构图的中心是合适的,以方便用户快速检索到自己想要的信息。

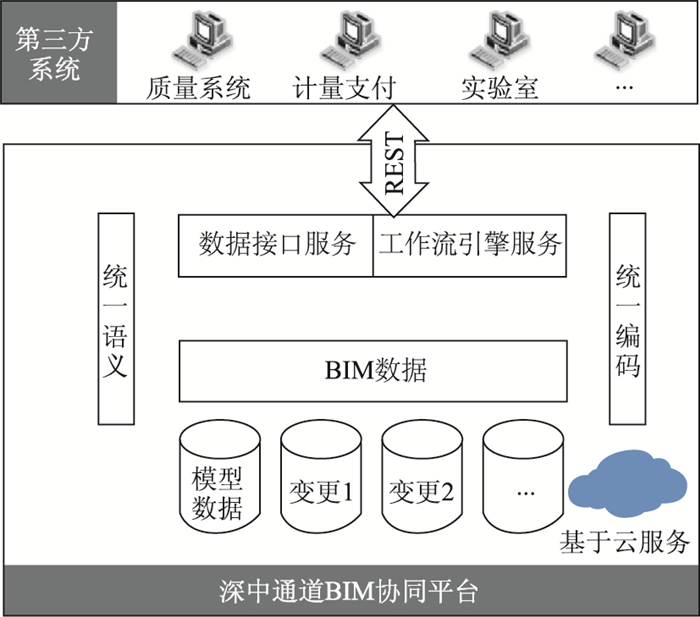

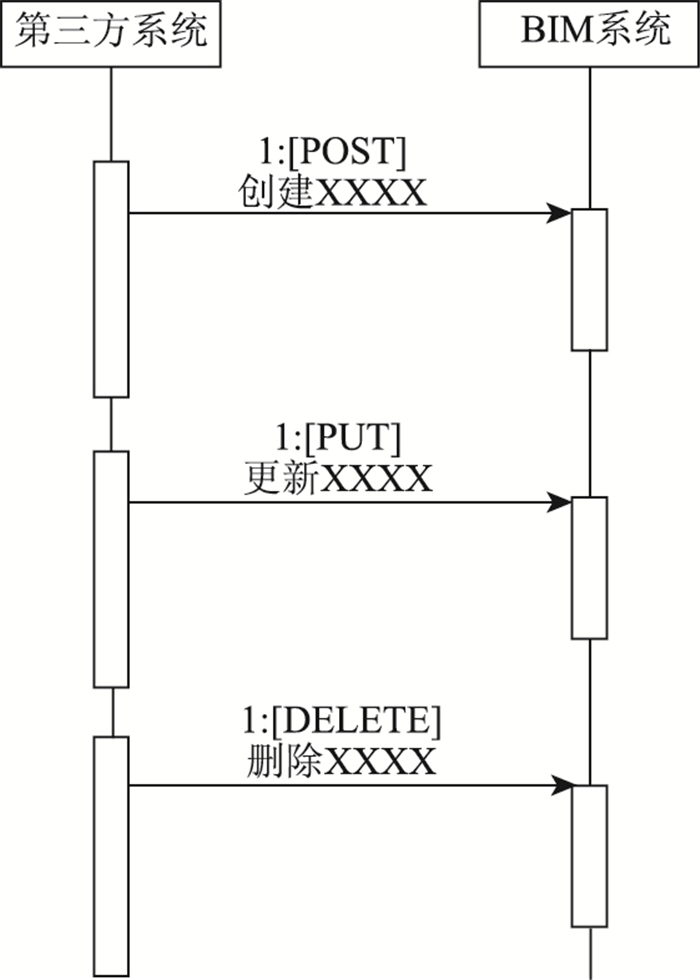

3.3 标准接口BIM本身有模型信息,另外还包含有设计、进度、工程量等信息,但是相对于BIM协同管理平台来说,这些信息还是远远不够的,例如:质量管理、工地实验室等信息还需要第三方系统的信息支持。此外,施工以及运维阶段的数据也需要集成进去,这样才能称之为BIM协同。因此,需要将各种业务系统集成到本平台。目前已经存在的第三方系统使用不同语言编写,且运行于不同的操作系统之上,使用不同的数据库。数据协同通过数据库集成的方式难度大、风险高、安全性低。考虑到上述因素,深中通道BIM协同平台提供了标准的集成接口,以供各个系统的使用,该接口提供了统一的标准、统一的数据交换协议、统一的业务规则,具体架构如图 7所示。

|

| 图 7 BIM协同平台接口架构图 Fig. 7 BIM collaborative platform interface architecture |

| |

如图 7所示,系统采用明确的、统一的接口标准,通过表述性状态传递(REST)提高了系统的安全性和可伸缩性,在保障系统具备未来10年及以上时间范围内保持与市场主流技术实现同步迭代的条件下,保证了系统对第三方系统接入的兼容性,避免了数据孤岛现象,真正实现BIM对数据的集成化管理。

数据库采用云端分布式部署的SQLite,其具有如下优点[18]:

(1) 真正兼容多厂商、多类型工程数据源;

(2) 能够整合、加载大体量模型(模型体积1 GB以上);

(3) 能够突破文件处理构件级的信息及其变更;

(4) 基于云分布式计算与存储;

(5) 具备丰富易用的跨平台数据服务接口。

BIM协同平台提供标准RESTful风格的Web Service接口,该接口包含发送的第三方系统信息、内容、数字签名,采用HTTPS协议,通过签名和HTTPS协议保证了数据的安全性和一致性。接口示例如图 8所示。

|

| 图 8 BIM协同平台接第三方系统的接口示意 Fig. 8 Interface of third party system connected by BIM cooperative platform |

| |

4 协同平台应用示例

基于上述研究的框架,开发深中通道的BIM协同管理平台,提供用户使用的包括Web,PC和手机移动端3个客户端如图 9所示,各个终端发挥各自的技术优势。通过文中提到的用户权限,根据用户需求分配不同的权限和功能。

|

| 图 9 深中通道BIM协同平台登录界面 Fig. 9 Login interface of BIM cooperative platform of Shenzhen-Zhongshan channel |

| |

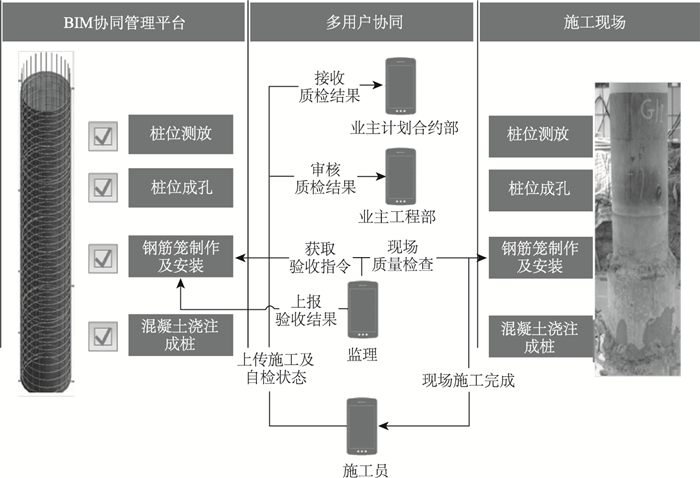

以桩基质量管理为例,如图 10所示,现场桩基施工包括桩位测放、桩位成孔、钢筋笼制作及安装和混凝土浇注成桩等4个工序,与现场对应,BIM协同管理平台中对同一根桩基也有相同的4个工序。以钢筋笼制作及安装工序为例,施工人员现场完成这一工序后,利用手机APP将现场的施工痕迹及自检过程拍照、记录、上传到BIM协同平台,然后通过BIM协同平台,监理通过手机APP会检查施工人员的上报情况,并同步在现场进行工序验收,上报验收情况至BIM协同平台,业主工程部通过手机APP可以查看BIM协同平台中的工序施工情况和工序验收状态,并进行审批,审批通过后在BIM协同平台中钢筋笼制作及安装工序会被自动打勾,表示这一工序的质检过程已经完成,如图 10所示,目前桩位测放和桩位成孔2个工序质检已经完成。与此同时,业主计划合约部在做计量支付时,也可以通过BIM协同平台查看桩基的施工过程是否存在质量问题,避免出现“带问题”计量的事情发生。

|

| 图 10 深中通道质量检查协同管理过程 Fig. 10 Quality inspection collaborative management process of Shenzhen-Zhongshan channel |

| |

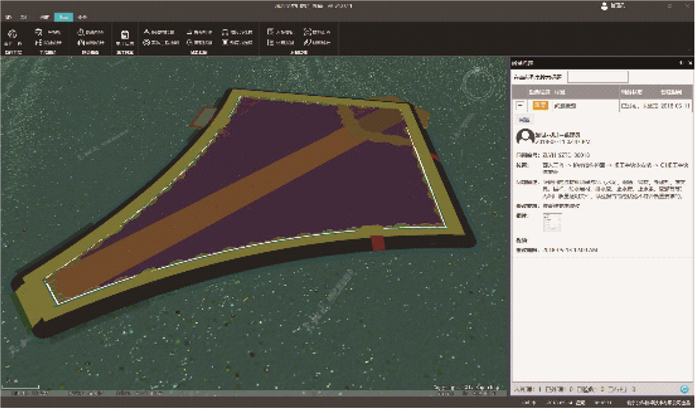

通过桩基质量管理这个例子,可以看出BIM协同管理平台一方面可以把施工数据基于BIM统一存储,另一方面可以有效实现不同业务的过程协同和不同用户角色的工作协同。深中通道BIM协同管理平台质量问题查看界面如图 11所示。

|

| 图 11 深中通道BIM协同管理平台质量问题界面 Fig. 11 Quality problem interface of BIM cooperative management platform of Shenzhen-Zhongshan channel |

| |

5 结论

文中研究的BIM协同管理平台架构具有如下优点:(1)真正实现项目的“协同管理”,首先底层数据通过统一的语义和编码规范形成了唯一数据源,从根本上避免了“数据孤岛”的产生,其次通过工作流的统一规划和集成实现了不同系统的业务集成;(2)系统具备开放性和兼容性,庞大的桥岛隧集群工程不可能由一家提供商实现所有的项目管理功能,因此系统集成是不可避免的,本研究通过“RESTful”风格的标准接口定义,实现了与第三方系统的标准对接;(3)系统具可扩展性和前瞻性,首先系统底层采用分布式云存储,按需投入,扩展方便,其次平台数据库、工作流、通讯协议等全部采用反复验证的公开经典技术,既保证系统的稳定性,又保证能够支撑整个项目周期的业务需求,最后利用业务与底层数据的逻辑分离实现业务层软件功能可以灵活“按需而变”;(4)对大型工程的适应性,通过云端分布式存储、元数据与文件分别管理、全局统一索引等技术手段实现对大量数据的高效管理,利用数据存储、工作流、语义编码分离设计并有机集成实现对大型项目复杂业务化繁为简的管理。本研究的BIM协同管理平台架构及设计要点对基础设施建设期项目协同管理和BIM应用都具有借鉴意义。

| [1] |

EASTMAN C, TEICHOLZ P, SACKS R, et al. BIM Handbook:A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers and Constractors[M]. Hoboken: John Wiley & Sons, 2011.

|

| [2] |

胡振中, 路新瀛, 张建平. 基于建筑信息模型的桥梁工程全寿命期管理应用框架[J]. 公路交通科技, 2010, 27(9): 20-24. HU Zhen-zhong, LU Xin-ying, ZHANG Jian-ping. Building Information Model-based Application Framework for Life Cycle Management of Bridges[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2010, 27(9): 20-24. |

| [3] |

吴洋. BIM技术在综合体建设工程风险控制中的应用[J]. 建筑技术, 2017, 48(5): 508-511. WU Yang. Application of BIM Technology in Risk Control of Complex Construction Engineering[J]. Architecture Technology, 2017, 48(5): 508-511. |

| [4] |

欧阳焜. BIM多因素随机性工程项目进度预测模型研究[J]. 建筑技术, 2017, 48(4): 395-398. OUYANG Kun. A Research on Multiple Factors Randomness Project Schedule Forecasting Model Based on BIM Technology[J]. Architecture Technology, 2017, 48(4): 395-398. |

| [5] |

王凤起. BIM技术应用发展研究报告[J]. 建筑技术, 2017, 48(11): 1124-1127. WANG Feng-qi. Research Report on Application and Development of BIM Technology[J]. Architecture Technology, 2017, 48(11): 1124-1127. |

| [6] |

陈竟翔, 曾明根, 孙丽明. BIM技术在大型复杂桥梁施工方案优化中的应用探索:以范蠡大桥项目为例[J]. 结构工程师, 2017, 33(2): 182-189. CHEN Jing-xiang, ZENG Ming-gen, SUN Li-ming. The Exploration and Application of BIM in Construction Optimization of Large and Complex Bridges:Taking Fanli Bridge Project as an Example[J]. Structural Engineers, 2017, 33(2): 182-189. |

| [7] |

宋福春, 陈冲, 张兴, 等. BIM技术在大跨度斜拉桥设计中的应用[J]. 沈阳建筑大学学报:自然科学版, 2016, 32(1): 115-123. SONG Fu-chun, CHEN Chong, ZHANG Xing, et al. Application of BIM Technology in Long Span Cable-stayed Bridge Design[J]. Journal of Shenyang Jianzhu University:Natural Science Edition, 2016, 32(1): 115-123. |

| [8] |

范登科. BIM与GIS融合技术在铁路信息化建设中的研究[J]. 铁道工程学报, 2016, 5(10): 106-110, 128. FAN Deng-ke. Research on the Fusion Technology of BIM and GIS Applied in Railway Information Deployment[J]. Journal of Railway Engineering Society, 2016, 5(10): 106-110, 128. |

| [9] |

苗鑫, 西宝. 基于云理论的路网可靠性评估方法[J]. 公路交通科技, 2008, 25(8): 132-141. MIAO Xin, XI Bao. Road Network Reliability Evaluation Method Based on Cloud Theory[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2008, 25(8): 132-141. |

| [10] |

宋建业, 何暖, 朱一明, 等. 基于阿里云凭条的密文数据安全去重系统的设计与实现[J]. 信息网络安全, 2017(3): 39-45. SONG Jian-ye, HE Nuan, ZHU Yi-ming, et al. Design and Implementation of Secure Deduplication System for Ciphertext Data Based on Aliyun[J]. Netinfo Security, 2017(3): 39-45. |

| [11] |

李阿妮, 张晓, 张伯阳, 等. 公有云存储系统性能评测方法研究[J]. 计算机应用, 2017, 37(5): 1229-1235. LI A-ni, ZHANG Xiao, ZHANG Bo-yang, et al. Research on Performance Evaluation Method of Public Cloud Storage System[J]. Journal of Computer Applications, 2017, 37(5): 1229-1235. |

| [12] |

王永建, 宋爱波, 叶亚伟, 等. 面向"互联网+"的公有云数据安全[J]. 电信科学, 2017, 24(1): 71-80. WANG Yong-jian, SONG Ai-bo, YE Ya-wei, et al. Data Security for Internet Plus in Public Cloud[J]. Telecommunications Science, 2017, 24(1): 71-80. |

| [13] |

王磊, 齐明, 李江泓, 等. 基于公有云存储技术的医疗大数据建设实践与思考[J]. 中国数字医学, 2017, 12(1): 12-14. WANG Lei, QI Ming, LI Jiang-hong, et al. The Practice and Thinking of Medical Big Data Construction Based on Cloud Storage Technology[J]. China Digital Medicine, 2017, 12(1): 12-14. |

| [14] |

张隽, 翟正军. 基于单一产品数据源的复杂产品设计制造协同技术研究[J]. 微电子学与计算机, 2009, 26(3): 228-231. ZHANG Jun, ZHAI Zheng-jun. Research on Complex Product Design and Manufacture Collaboration Based on Single Source of Product Data[J]. Microelectronics & Computer, 2009, 26(3): 228-231. |

| [15] |

毕磊, 于水, 丁琼, 等. 基于5D-BIM的高桩码头工程施工进度-成本实时控制[J]. 水运工程, 2017(3): 189-193. BI Lei, YU Shui, DING Qiong, et al. Duration and Cost Real-time Control of High-piled Wharf Construction Based on 5D-BIM[J]. Port & Waterway Engineering, 2017(3): 189-193. |

| [16] |

常建梅, 冯怀平. 基于BIM和挣值法的地铁车站5D应用探讨[J]. 图学学报, 2016, 37(3): 439-442. CHANG Jian-mei, FENG Huai-ping. Study of Subway Engineering on Cost and Schedule Combined Control Based on Building Information Modeling[J]. Journal of Graphics, 2016, 37(3): 439-442. |

| [17] |

王栋, 边根庆, 李睿尧. 一种基于增量存储的多副本文件版本控制方法[J]. 物联网技术, 2017, 7(9): 73-75. WANG Dong, BIAN Gen-qing, LI Rui-yao. A Multi-copy File Version Control Method Based on Incremental Storage[J]. Internet of Things Technologies, 2017, 7(9): 73-75. |

| [18] |

董纪英, 燕志伟, 梁正玉. SQLite、MySQL、Postgre SQL关系型数据库管理系统比较[J]. 电脑编程技巧与维护, 2014(14): 55-58. DONG Ji-ying, YAN Zhi-wei, LIANG Zheng-yu. A Comparison of Relational Database Management Systems:SQLite vs MySQL vs Postgre SQL[J]. Computer Programming Skills & Maintenance, 2014(14): 55-58. |

2018, Vol. 35

2018, Vol. 35