扩展功能

文章信息

- 杨天军

- YANG Tian-jun

- 青藏高原真实环境冻融循环作用变化趋势——以五道梁地区为例

- Actual Field Freeze-thaw Cycles Variation Trend in Qinghai-Tibet Plateau Permafrost Regions: A Case Study of Wudaoliang Area

- 公路交通科技, 2018, 35(8): 46-54

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2018, 35(8): 46-54

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2018.08.008

-

文章历史

- 收稿日期: 2017-12-27

气候环境对土木工程基础设施的耐久性、稳定性有显著影响。公路为线形工程,完全暴露于自然环境,并承受交通荷载作用,受气候环境的影响更为明显[1-2]。针对气候环境对公路工程的影响,已开展了广泛研究,对建立我国公路气候区划体系框架奠定了基础,对指导公路工程设计与建设具有重要意义。现有研究虽然较全面地考虑了气候环境的影响,尤其是温度和水分的负面作用,但冻融作用对公路工程的影响还未引起足够重视[3-5]。冻融作用是温度与水分(或冰体)的综合作用,是指由于温度降到零度以下和升至零度以上而产生冻结和融化的一种物理作用和现象。融化时结构体表面或内部冰体融化,水分将沿着结构表面的孔隙或毛细孔通路向结构内部渗透。冻结时水分结成冰,产生膨胀,膨胀应力较大时,结构出现裂缝[3-4]。

关于冻融作用影响研究,最早集中在岩石、土体、水泥混凝土等弹性材料或塑性材料。研究表明,随着沥青混合料在寒冷地区道路工程的广泛应用及非常规病害(温度裂缝)的频繁出现,黏弹性性质的沥青路面也同样存在冻融破坏[3-6]。目前关于冻融作用的研究,大多围绕混合料性能开展室内模拟试验,关于实际环境的冻融作用统计与量化研究较少[3-4, 7-8]。现有关于冻融作用的气象参数研究常采用年平均气温、平均气温年较差、年负温天数、年极端低温等指标,使研究与真实环境冻融作用相差较大,不能很好地指导实际工作[9]。

青藏高原平均海拔超过4 000 m,具有显著的高原气候特征,年平均气温低,日温差大,太阳辐射强,干湿季节分明,冻融循环频繁、剧烈[2-3, 10]。横向裂缝(温度类裂缝)作为青藏公路沿线主要的病害形式一直都未得到有效的解决。调研发现,青藏公路沿线横向裂缝多由道路一侧发育,一般延伸贯穿整个路幅,裂缝间距较为均匀,多在5~10 m之间。由于行车荷载作用,横向裂缝周围出现纵向开裂、网裂、坑槽等病害,加速路面性能衰减。现有研究表明,寒冷地区横向裂缝主要是由冻融作用(冻融荷载作用与冻融疲劳作用)与温度收缩引起[2-3, 5]。我国现行沥青路面设计规范或标准均没有明确考虑冻融作用的影响,使设计与实际不符,造成青藏高寒地区沥青路面早期病害严重、性能快速衰减、使用寿命缩短的窘状[2-3, 5, 7-9]。为此,本研究从青藏高寒地区气候环境出发,对该地区真实环境冻融作用开展量化与冻融作用变化趋势研究,以期为青藏高寒地区公路工程建设提供指导,也为完善沥青路面设计规范提供参考。

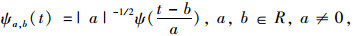

1 分析方法介绍 1.1 M-K单调趋势检验法M-K检验法是一种非参数统计检验方法,亦称无分布检验,不需要样本遵从一定的分布,也不受少数异常值的干扰[11-12]。

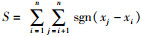

设时间序列{xi}(i=1, 2, …, n),时间序列{xi}的对偶数S(xi<xj, i<j, i=1, 2, …, n),

M-K统计量U:

M-K统计量U的取值范围为(-∞, +∞)。U>0时,表示时间序列{xi}为上升趋势;U<0时,表示时间序列{xi}为下降趋势;|U|>U0.05/2=1.96表示序列变化趋势显著。

构造一新序列

|

(1) |

|

(2) |

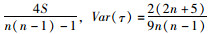

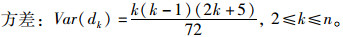

在时间序列随机独立假设下,定义统计量:

|

(3) |

所有的UFk将组成一条曲线UF,把同样的方法引用到反序列中,得到另一条曲线UB。UF>0,表示时间序列呈上升趋势;UF<0,表示时间序列呈下降趋势。当它们超过临界值直线(给定显著性水平,查正态分布表得到零界值t时,表明上升或下降趋势显著;如果UF和UB两条曲线出现交点,则交点为突变点。

1.2 Morlet小波分析法小波分析是一种窗口大小可变、位置可动的变窗时间序列分析方法,它能够同时从时域和频域揭示时间序列的局部性,可以揭示时间序列多尺度变化特征[13-14]。

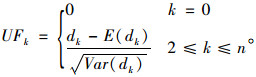

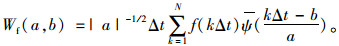

本研究主要应用Morlet母函数对目标区域内的时间序列做周期性分析[14]。函数满足:

|

(4) |

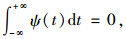

式中ψ(t)是基小波函数,它可通过尺度的伸缩和时间轴上的平移构成一簇函数:

|

(5) |

式中,ψa, b(t)为子小波;a为尺度因子,反映小波的周期长度;b为平移因子,反映时间上的平移。

利用小波函数计算不同时间尺度下的小波系数:

|

(6) |

以a为纵坐标,b为横坐标作的Wf(a, b)等值线图称为小波系数实部等值线图。

对时间域上关于a的所有小波系数的平方积分,即为小波方差:

|

(7) |

以尺度因子a为横坐标,小波方差为纵坐标的图像称为小波方差图,它能反映信号波动的能量随尺度a的分布。因此,小波方差图可用来确定信号中不同种尺度扰动的相对强度和存在的主要时间尺度,即主周期。小波方差图较明显的峰值数量表示主周期数量,峰值最大的周期为第1主周期,第2峰值为第2主周期,以此类推。

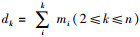

1.3 R/S分析法R/S分析法是一种非线性的分形预测方法,最早由Hurst在1951年分析尼罗河水文资料时提出[15-16]。

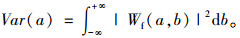

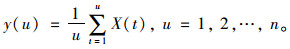

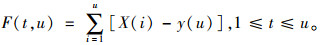

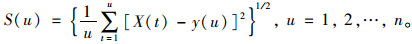

对一组时间序列X(t),X=1, 2, …, n,其均值序列为:

|

(8) |

累计离差:

|

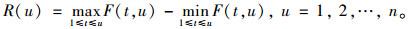

极差:

|

(9) |

标准差:

|

(10) |

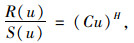

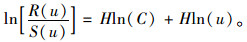

通过R/S分析发现,R(u)与S(u)存在着一定的关系:

|

(11) |

式中,C为常数;H为Hurst指数。

对上式两边取自然对数:

|

(12) |

对式(12)进行线性模拟,可得出Hurst指数(0<H<1);当H=0.5时,表明序列是完全独立的,是一个随机变化过程;当0<H<0.5时,表明未来的变化趋势与过去的变化趋势相反,即反持续性,H越小,意味着反持续性越强;相反,H>0.5时,表示未来的变化与过去的一致,即表现出持续性,H越大则说明持续性越强。

2 冻融作用参数分析 2.1 基本气象参数分析青藏公路纵贯青藏高原腹地,五道梁地区(海拔5 000 m)是沿线气候变化极为复杂的典型区域之一,本研究以五道梁地区为例说明冻融作用变化趋势。图 1为五道梁地区1956—2013年的日最低温度、日最高温度、月降水量统计图。

|

| 图 1 五道梁地区基本气象参数统计 Fig. 1 Statistics of basic meteorological parameters in Wudaoliang area |

| |

图 1(a)日最低温度与图 1(b)日最高温度统计直方图分布相似,呈双驼峰分布。日最低温度主要分布在[-25 ℃,5 ℃]温度区间,日最高温度主要分布在[-10 ℃,15 ℃]温度区间。其中日最高温度的正负温分布基本对等,说明该地区公路工程主要遭受负温作用。图 1(c)中,五道梁地区降水量较少,但由于降水多集中在每年的6—9月,集中降水使路面结构遭受水损坏的概率增大,也为冻融作用提供了充足的水环境。水分进入混合料较小的空隙后很难排出。在低温和频繁冻融作用下,水分在混合料内部发生冻结聚冰现象,导致混合料冻胀松散发生破坏。

2.2 冻融作用强度划分准则关于自然环境中冻融发生的判定目前还没有统一标准。冻结温度越低且冻结速率越快,则冻融破坏越强[17]。自然环境中的冻结温度可用当天的最低温度代表[9]。

沥青路面温度场受外界因素与内部因素共同影响,其中外部因素主要包括气温、路面边界的热交换和太阳辐射等,内部因素主要为路面结构类型和材料参数等[10]。分析表明,路表与下面层底面两者的温度变化随气温呈较好的对应关系,下面层底面的温度随气温波动幅度小于路表温度且出现相对滞后现象。基于已有研究[10, 18],根据冻结温度与融化温度沿深度方向对路面结构层的影响,提出冻融作用强度划分准则。

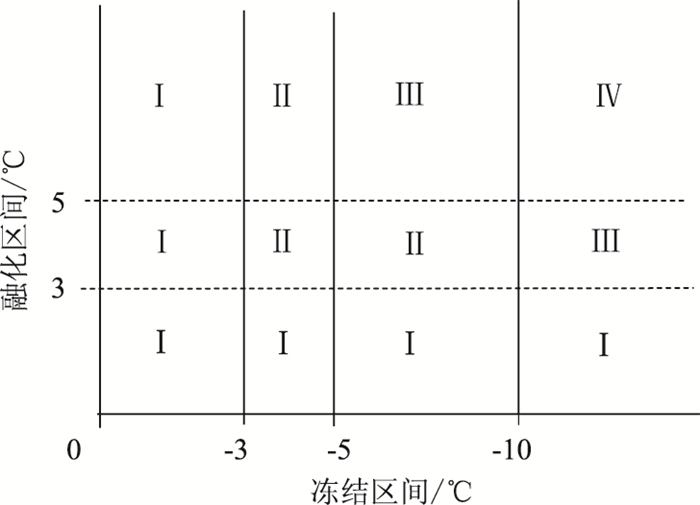

首先以冻结温度对冻融强度进行初步分级,如表 1所示。

| 冻融分级 | 弱冻融 | 强冻融 | |||

| Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | Ⅳ型 | ||

| 冻结温度/℃ | -3~0 | -5~-3 | -10~-5 | <-10 | |

若将日最高温度高于0 ℃、最低温度低于0 ℃作为冻融条件,以冻结温度作为统计对象,统计真实环境冻融作用,将造成与实际情况不符[9]。根据沥青路面温度与气温的关系,定义对应融化温度区间,将0 ℃作为融化触发温度,0~3 ℃定义为弱融温度区间,将3 ℃作为中度融化阈值,5 ℃作为强融化阈值,对融化温度进行分级。

按照冻结温度和融化温度的分级标准,以冻结温度作为第1分级指标,融化温度作为第2分级指标,对冻融作用进行分级,冻融强度分级如图 2所示。

|

| 图 2 冻融循环强度划分示意图 Fig. 2 Schematic diagram of freeze-thaw cycle intensity classification |

| |

弱冻融的冻结温度作用范围(沿路面深度方向)有限,主要对沥青混凝土表面层产生影响,即对沥青路面的表面功能与行驶安全产生影响。本研究将包括弱冻融在内的所有冻融作用称为总冻融。

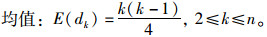

2.3 五道梁地区2003年冻融作用变化图 3为五道梁地区2003年不同冻融强度下冻融次数统计结果与月平均气温。

|

| 图 3 冻融次数与温度随时间变化 Fig. 3 Freeze-thaw cycles and temperature varying with time |

| |

由图 3可知,冻融次数、冻融强度与时间(季节)具有很好的相关性。在7—8月和11月至次年3月,由于持续高温与持续低温,冻融基本条件不满足,冻融次数少;3月末开始,气温回升冻融作用增强;在4—6月与9—10月,冻融作用频繁、强烈,这与气温变化具有很好的相关性,即月平均气温在0 ℃波动时相应冻融作用显著。五道梁地区2003年经历约170次冻融作用,强冻融作用约占总冻融的45%。

2.4 五道梁地区冻融次数时间序列统计以1956—2013年气象资料作为统计对象,对不同冻融强度下的冻融次数进行统计。图 4为近60 a五道梁地区每月不同冻融强度下冻融次数的分布趋势。

|

| 图 4 五道梁地区不同冻融强度下冻融次数分布 Fig. 4 Freeze-thaw cycle distribution under different freeze-thaw intensities in Wudaoliang area |

| |

图 4(a)中,由近60 a气象资料统计得到的冻融次数具有普遍性规律,冻融作用主要发生在4,5,9,10月,与图 3中2003年的冻融次数变化一致。

图 4(b)反映了总冻融、强冻融、Ⅳ型冻融次数随时间的变化趋势。图中用虚线标识了不同冻融强度下冻融作用次数均值;不同冻融强度下冻融作用随时间序列呈动态变化,其中,Ⅰ型冻融次数超过了总冻融的一半,Ⅳ型冻融次数较少。

由冻融作用的年际变化可以看出,20世纪90年代以后,不同冻融强度下冻融次数与前期相比总体呈减小趋势,但冻融作用基数仍然很大。

3 冻融次数时间历程变化 3.1 年冻融作用M-K单调趋势检验五道梁地区近60 a真实环境冻融次数随时间的变化如图 5所示。

|

| 图 5 五道梁地区冻融次数变化趋势 Fig. 5 Variation trend of freeze-thaw cycles in Wudaoliang area |

| |

可以看出,五道梁地区冻融次数变化幅度较大,冻融作用随时间序列变化复杂,整体呈减小趋势。

五道梁地区年冻融作用M-K单调趋势检验如图 6所示。图中UFk和UBk分别为冻融作用次数M-K正序统计量和M-K反序统计量,具体统计量定义见1.1节。

|

| 图 6 年冻融变化M-K检验 Fig. 6 M-K test of annual freeze-thaw cycles variation |

| |

五道梁地区弱冻融在2000年之后整体呈微弱减小趋势;Ⅱ型冻融在2000年之前出现多次波动变化,2000年之后呈减小趋势,但2009年以后冻融与2009年相比其变化趋势较为平稳;Ⅲ型冻融在整个时间历程内都呈减小趋势,其中减小趋势在2008年以后变得更加显著;Ⅳ型冻融2006年以后与2006年相比也呈减小趋势。

3.2 月冻融作用M-K单调趋势检验由图 3和图 4(a)可知,4月、5月和9月、10月的冻融作用变化最为频繁剧烈,以9月冻融作用为例说明月冻融M-K单调趋势变化,如图 7所示。

|

| 图 7 9月冻融变化的M-K检验 Fig. 7 M-K test of freeze-thaw cycles variation in September |

| |

五道梁地区9月在不同冻融强度下,冻融作用总体呈减小趋势,其中Ⅱ型冻融、Ⅲ型+Ⅳ型冻融、总冻融的变化趋势出现一些波动。Ⅱ型冻融在1968—1972年、1979—1983年出现两次增长现象,Ⅲ型+Ⅳ型冻融在1966—1974年、1993—2003年也呈增长趋势,Ⅱ型冻融、Ⅲ型+Ⅳ型冻融也出现了多个突变点,说明冻融作用在9月随时间的变化极其复杂。其次,在2000年以后,9月的冻融作用呈快速减小趋势,尤其是2007年以后。

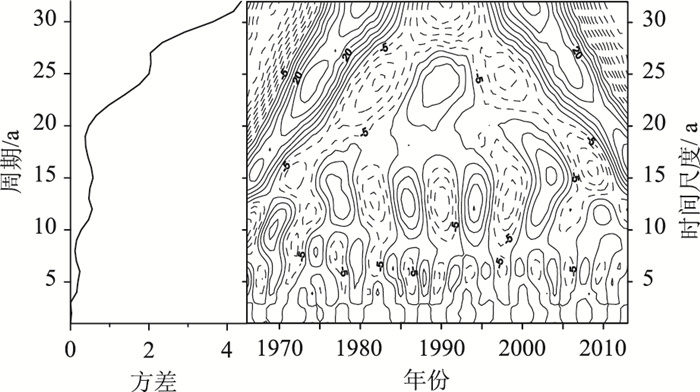

3.3 冻融作用小波分析根据小波分析函数利用Matlab得出五道梁地区近60 a总冻融作用的时间序列小波系数实部等值线图和小波方差图,如图 8所示。

|

| 图 8 小波系数实部等值线图与小波方差图 Fig. 8 Wavelet coefficient real part contour and wavelet variance |

| |

图 8中,左侧为小波方差图,右侧为小波系数等值线图。等值线图中,虚线为负等值线,实线为小波变换系数的零或正等值线,等值线间隔为0.5。方差的大小对应周期性的强烈程度,依此判定主周期。考虑到评价和表述的准确性,只探讨较为明显的第1、第2、第3主周期,并按时间尺度相对大小将周期分大、中、小3个尺度级别。

根据图 8可知,五道梁地区的冻融作用周期性较差(方差值随时间持续增加),突变点也不明显。五道梁地区的冻融作用第1主周期均约分布在T=25~27 a的小波,第2主周期约分布在T=13~15 a的小波,而第3主周期分布在T=5~7 a的小波。根据气象学家的分析,第1主周期小波分布可能与太阳磁周期活动年相关[15],第2主周期分布可能与北太平洋的年代际变化有关[13],而第3主周期的分布可能与青藏高原的高原气候特点有关。

冻融次数的小波周期存在与气候影响因子密切相关,说明了冻融作用的变化有周期性,且这些周期在某时间段内持续稳定。

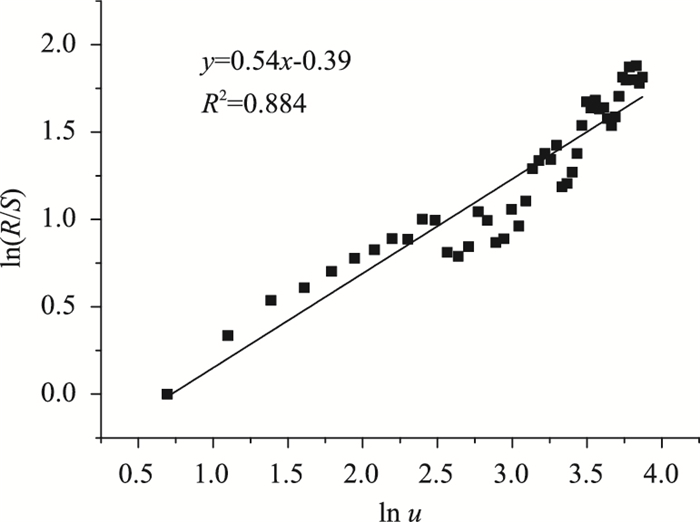

3.4 冻融作用R/S分析在不剔除突变点影响的条件下,利用R/S分析,根据五道梁地区冻融作用统计资料计算Hurst系数,以此预测未来冻融作用变化趋势,如图 9所示。

|

| 图 9 60年内冻融作用R/S分析 Fig. 9 R/S analysis on freeze-thaw cycles in 60 years |

| |

五道梁地区的Hurst系数小于0.7,表明未来冻融次数的变化趋势随机性较大。

通过冻融次数时间历程变化分析可知,青藏高原寒冷地区气候从20世纪90年代开始波动变化幅度增大,且变化越来越复杂。真实环境冻融作用由于受到气候条件的影响也变得复杂且随机性增加,但冻融作用整体呈减小趋势,由于冻融基数较大,冻融作用仍然是影响该地区沥青路面低温性能的主要外界气候环境因素。

4 结论(1) 以五道梁地区为例,对该地区近60 a日最低气温、日最高气温、月降水量进行了统计分析。同时考虑冻结温度和融化温度的影响,提出了真实环境冻融强度划分准则,将其划分为弱冻融(Ⅰ型)和强冻融(Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型)两个大类。

(2) 五道梁地区2003年真实环境冻融统计表明,冻融次数、冻融强度与时间(或月平均气温)有很好的相关性。近60 a的月冻融作用变化趋势与2003年一致,冻融作用主要集中在3—6月与9—10月。年冻融作用在时间历程内波动变化,从20世纪90年代开始总体呈减小趋势。

(3) 利用M-K检验方法分析了五道梁地区年冻融次数与月冻融次数随时间历程变化趋势。不同冻融强度下冻融作用在时间历程内出现多次波动,变化复杂,总体随时间呈减小趋势。根据小波分析得到五道梁地区冻融作用变化趋势明显的第1、第2、第3主周期,分别为25~27,13~15,5~7 a。利用R/S分析得到了未来冻融作用相对过去的变化趋势,五道梁地区未来冻融变化趋势的随机性增大。

(4) 五道梁地区冻融次数虽然随时间序列相对减少,但冻融次数基数很大,冻融作用仍然是青藏高寒地区影响公路工程质量的主要气候环境因素。

| [1] |

OBAIDAT M T, AL-KHEDER S A. Integration of Geographic Information Systems and Computer Vision Systems for Pavement Distress Classification[J]. Construction and Building Materials, 2006, 20(9): 657-672. |

| [2] |

马骉, 王秉纲. 冻土地区路面基层结构与材料[M]. 北京: 人民交通出版社, 2007. MA Biao, WANG Bing-gang. Pavement Base Structures and Materials in Frozen Soil Regions[M]. Beijing: China Communications Press, 2007. |

| [3] |

司伟, 马骉, 汪海年, 等. 沥青混合料在冻融循环作用下的弯拉特性[J]. 吉林大学学报:工学版, 2013, 43(4): 885-890. SI Wei, MA Biao, WANG Hai-nian, et al. Flexural Tensile Characteristics of Asphalt Mixture under Freeze-thaw Cycles[J]. Journal of Jilin University:Engineering and Technology Edition, 2013, 43(4): 885-890. |

| [4] |

杨瑞华, 许志鸿, 李宇峙. 沥青混合料水稳定性评价方法研究[J]. 同济大学学报:自然科学版, 2007, 35(11): 1486-1491. YANG Rui-hua, XU Zhi-hong, LI Yu-zhi. Research on Evaluation Method for Moisture Susceptibility of Asphalt Mixture[J]. Journal of Tongji University:Natural Science Edition, 2007, 35(11): 1486-1491. |

| [5] |

SI Wei, MA Biao, WANG Hai-nian, et al. Analysis of Compressive Characteristics of Asphalt Mixture under Freeze-thaw Cycles in Cold Plateau Regions[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development:English Edition, 2013, 7(4): 17-22. |

| [6] |

PADILLA F, VILLENEUVE J P, STEIN J. Simulation and Analysis of Frost Heaving in Subsoils and Granular Fills of Roads[J]. Cold Regions Science and Technology, 1997, 25(2): 89-99. |

| [7] |

李兆生, 谭忆秋, 吴思刚, 等. 冻融循环对沥青混合料力学性能的影响[J]. 哈尔滨工程大学学报, 2014, 35(3): 378-382. LI Zhao-sheng, TAN Yi-qiu, WU Si-gang, et al. The Effects of the Freeze-thaw Cycle on the Mechanical Properties of the Asphalt Mixture[J]. Journal of Harbin Engineering University, 2014, 35(3): 378-382. |

| [8] |

郑健龙, 张洪刚, 钱国平, 等. 水温冻融循环条件下沥青混合料性能衰变的规律[J]. 长沙理工大学学报:自然科学版, 2010, 7(1): 7-11. ZHENG Jian-long, ZHANG Hong-gang, QIAN Guo-ping, et al. Attenuated Performance of Asphalt Mixture under Freeze-thaw Cycle with Water and Temperature[J]. Journal of Changsha University of Science and Technology:Natural Science Edition, 2010, 7(1): 7-11. |

| [9] |

林迟, 欧进萍. 基于结构全寿命设计需求的冻融作用谱模型与参数[J]. 自然灾害学报, 2013, 22(4): 1-10. LIN Chi, OU Jin-ping. Model and Parameters of Freeze-thaw Action Spectrum for the Needs of Structural Life-cycle Design[J]. Journal of Natural Disasters, 2013, 22(4): 1-10. |

| [10] |

司伟, 马骉, 汪海年, 等. 基于路基顶面温度的多年冻土区沥青路面结构[J]. 长安大学学报:自然科学版, 2012, 32(6): 16-22. SI Wei, MA Biao, WANG Hai-nian, et al. Subgrade Top Temperature of Asphalt Pavement Structure in Permafrost Areas[J]. Journal of Chang'an University:Natural Science Edition, 2012, 32(6): 16-22. |

| [11] |

王顺久. 长江上游川江段气温、降水及径流变化趋势分析[J]. 资源科学, 2009, 31(7): 1142-1149. WANG Shun-jiu. Changing Pattern of the Temperature, Precipitation and Runoff in Chuanjiang Section of the Yangtze River[J]. Resources Science, 2009, 31(7): 1142-1149. |

| [12] |

曹洁萍, 迟道才, 武立强, 等. Mann-Kendall检验方法在降水趋势分析中的应用研究[J]. 农业科技与装备, 2008(5): 35-40. CAO Jie-ping, CHI Dao-cai, WU Li-qiang, et al. Mann-Kendall Examination and Application in the Analysis of Precipitation Trend[J]. Agricultural Science & Technology and Equipment, 2008(5): 35-40. |

| [13] |

王文圣, 丁晶, 向红莲. 小波分析在水文学中的应用研究及展望[J]. 水科学进展, 2002, 13(4): 515-520. WANG Wen-sheng, DING Jing, XIANG Hong-lian. Applica-tion and Prospect of Wavelet Analysis in Hydrology[J]. Advances in Water Science, 2002, 13(4): 515-520. |

| [14] |

桑燕芳, 王中根, 刘昌明. 小波分析方法在水文学研究中的应用现状及展望[J]. 地理科学进展, 2013, 32(9): 1413-1422. SANG Yan-fang, WANG Zhong-gen, LIU Chang-ming. Applications of Wavelet Analysis to Hydrology:Status and Prospects[J]. Progress in Geography, 2013, 32(9): 1413-1422. |

| [15] |

林振山, 邓自旺. 子波气候诊断技术的研究[M]. 北京: 气象出版社, 1999. LIN Zhen-shan, DENG Zi-wang. Research on Wavelet Climate Diagnosis Technology[M]. Beijing: China Meteorological Press, 1999. |

| [16] |

徐绪松, 马莉莉, 陈彦斌. R/S分析的理论基础:分数布朗运动[J]. 武汉大学学报:理学版, 2004, 50(5): 547-550. XU Xu-song, MA Li-li, CHEN Yan-bin. Theoretical Basis of R/S Analysis:Fractional Brownian Motion[J]. Journal of Wuhan University:Natural Science Edition, 2004, 50(5): 547-550. |

| [17] |

李金玉, 彭小平, 邓正刚, 等. 混凝土抗冻性的定量化设计[J]. 混凝土, 2000(12): 61-65. LI Jin-yu, PENG Xiao-ping, DENG Zheng-gang, et al. Quantitative Design on the Frost-resistance of Concrete[J]. Concrete, 2000(12): 61-65. |

| [18] |

秦健, 孙立军. 国外沥青路面温度预估方法综述[J]. 中外公路, 2005, 25(6): 19-23. QIN Jian, SONG Li-jun. Review of Foreign Asphalt Pavement Temperature Forecast Methods[J]. Journal of China & Foreign Highway, 2005, 25(6): 19-23. |

2018, Vol. 35

2018, Vol. 35