扩展功能

文章信息

- 郭金星, 张书华

- GUO Jin-xing, ZHANG Shu-hua

- AK-13A抗滑表层的GTM法设计

- Design of AK-13A Anti-slide Surface Layer by GTM Method

- 公路交通科技, 2018, 35(8): 40-45

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2018, 35(8): 40-45

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2018.08.007

-

文章历史

- 收稿日期: 2018-05-07

采用马歇尔方法设计得到的抗滑型混合料常出现诸如密度小、空隙率大、易发生水损坏、车辙[1-2]等问题。随着中国的道路交通轴载不断加大和高速公路渠化交通的影响,马歇尔试验的击实功已经不能代表现代重载交通的车轮对路面的压强,我国沥青路面设计规范中采用0.7 MPa的轮胎接地压强,但是据调查[1],重载、超载车多的公路,其轮胎接地压强可高达0.8~1.1 MPa[2-3]。在这种交通荷载情况下,如果仍用马歇尔的击实密度来代表路面混凝土的最终密度的话,路面会在重载车辆的作用下,进一步压密,易出现车辙等早期破坏,按马歇尔击实的标准密度进行施工控制,即使压实度满足规范要求,路面现场空隙率往往太大,容易导致水损害。

20世纪50年代为解决重载沥青路面存在的技术问题,美国工程兵团提出了旋转压实剪切试验机(Gyratory Testing Machine,简称GTM),并在1978年列入美国ASMT规范[4]。试验机在施工中采用类似搓揉的方法压实沥青混合料,以最大程度地模拟汽车轮胎对路面的实际作用效果,主要是通过旋转压实试模中沥青混合料,在压力的作用下,使其密度达到路面实际运行过程中的密实度,实现一种平衡状态。压力的大小可通过测试汽车轮胎对路面产生的实际压强确定,平衡状态是指每旋转50次试件密度变化率为0.008 g/cm3。GTM基于应力应变原理,最大程度地模拟沥青路面的最终密度,为解决随着交通荷载逐渐出现的车辙、推移、拥包等路面破坏提供了新思路。

本研究结合河南省南乐至林州高速公路豫鲁省界至南乐段抗滑表层AK-13A的配合比设计,尝试采用GTM法进行设计[5]。

1 GTM设计方法GTM(Gyratory Testing Machine)是基于应力衍生理论对沥青混合料进行力学分析、设计的一种设计方法。GTM利用颗粒状塑性材料可能存在的塑性变形过大现象,预测在设定的垂直应力作用下沥青混合料的允许最大油石比。GTM成型试验是在一定车辆荷载的条件下,模拟沥青混合料被压实到平衡状态或称最终压实状态,分析此过程中试样剪切强度、最终塑性形变大小,以判断混合料组成是否合理。为表征试件在剪应力作用下的变形稳定程度,引入旋转稳定系数GSI(Gyratory Stability Index),即压实试件的最终塑性形变量[5]。试验过程中,通过改变油石比,对混合料进行GTM压实试验并绘制油石比-GSI关系曲线,确定最大油石比。同时GTM还可得到试件处于平衡状态时的密度和抗剪强度与最大剪应力之比值,即最大密度和安全系数GSF。

根据经验初选3~5组油石比,以0.3%为间隔成型GTM旋转试件,在旋转过程中采集沥青混合料力学参数,根据GSI变化规律,以GSI突变点(不大于1.05)对应的油石比作为设计最大油石比,同时应确保GSF不小于1.3。

2 应用实例南乐至林州高速公路豫鲁省界至南乐段是南乐至林州高速公路向东延伸的部分,是河南省高速公路的重要组成部分。它为实现鲁豫冀三省高速公路网络体系,为豫北地区通往山东沿海提供了一条快捷的通道,2015年11月建成通车。

2.1 原材料(1) SBS改性沥青

改性沥青采用山东某公路技术有限公司生产的I-D型SBS改性沥青,并按现行规范[6]要求进行规定项目的试验检测,试验结果满足设计要求,主要技术指标见表 1。

| 项目 | 指标要求 | 结果 |

| 针入度/(0.1 mm) | 40~60 | 52 |

| 软化点/℃ | ≥60 | 68.5 |

| 延度(5 ℃)/cm | ≥20 | 28 |

| 135 ℃运动黏度/(Pa·s-1) | ≤3 | 1.7 |

| 弹性恢复(25 ℃)/% | 75 | 86 |

| TFOT后残留物 | ||

| 针入度比(25 ℃)/% | ≥65 | 71 |

| 延度(5 ℃)/cm | ≥15 | 18 |

(2) 集料

粗集料中10~15 mm碎石采用鹤壁市淇县某石材厂生产的硬质石灰岩,磨光值PSV为41,5~10 mm碎石采用安阳中联生产的石灰岩,细集料采用施工单位自制机制砂,矿粉采用山东东阿县某建材厂生产的石灰岩矿粉。集料各指标均符合《公路沥青路面施工技术规范》中的相关规定,具体试验结果见表 2、表 3。

| 指标 | 技术要求 | 不同集料的规格/mm | ||

| 10~15 | 5~10 | 3~5 | ||

| 压碎值/% | ≤26 | 13.6 | 12.1 | — |

| 洛杉矶磨耗损失/% | ≤28 | 14.0 | — | — |

| 表观相对密度 | — | 2.782 | 2.753 | 2.768 |

| 针片状颗粒含量(粒径>9.5 mm)/% | 12 | 5.3 | 5.6 | — |

| 针片状颗粒含量(粒径<9.5 mm)/% | 18 | — | — | — |

| <0.075 mm颗粒含量/% | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |

2.2 级配设计

应用贝雷法分析旧版沥青路面施工技术规范(JTJ 032-94)给出的AK-13A级配范围(表 1),根据贝雷法[7],对于公称最大粒径13.2 mm的沥青混合料,D/2=6.6 mm(D为公称最大粒径,下同),[PCS]=2.36 mm(PCS为第一控制筛孔Primary Control Sieve),[SCS]=0.6 mm(SCS为第二控制筛孔Second Control Sieve尺寸),[TCS]=0.15 mm(TCS为第三控制筛孔Third Control Sieve尺寸)。CA=(P6.6-P2.36)/(100-P6.6)(CA为粗集料比Coarse Aggregate Ration),FAc=P0.6/P2.36(FAc为(Coarse Portion of Fine Aggregate,P0.6为第二控制筛孔的通过率,P2.36第一控制筛孔的通过率),FAf=P0.15/P0.6(FAf为Fine Portion of Fine Aggregate,P0.6为第二控制筛孔的通过率,P0.15第三控制筛孔的通过率)。依据贝雷法CA值要控制在0.40~0.80,FAc,FAf值宜为0.35~0.50的判据评价,AK-13A除了下限为不良级配外,中值到上限均为良好的级配[7]。下限为不良级配的原因是4.75,2.36 mm粒径的通过率小,且2.36~4.75 mm粒径的含量偏小,可认为其细集料部分不能形成连续嵌挤式级配[8-9]。

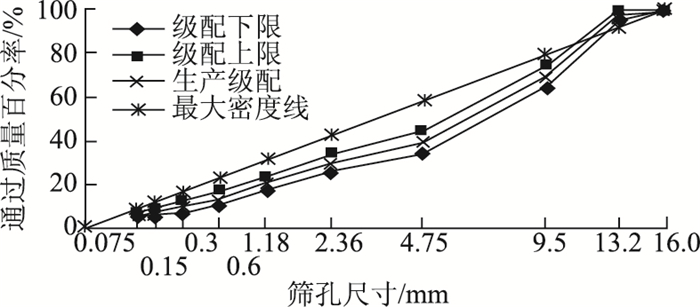

鉴于此将AK-13A的范围进行调整,将AK-13A下限通过率增大[10],适当增加细集料,保证混合料的密实性;同时为了达到抗滑的效果,突出粗集料的作用,将AK-13A的上限通过率减小,使级配向AK-13A中值靠近[11]。AK-13A混合料级配范围及其调整后的级配范围见表 4和图 1。

| 级配类型 | 通过下列筛孔(方孔筛,mm)的质量百分率/% | 贝雷法结果 | |||||||||||||

| 16 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 | CA | FAc | FAf | |||

| AK-13A | 上限 | 100 | 100 | 80 | 53 | 40 | 30 | 23 | 18 | 12 | 8 | 0.64 | 0.58 | 0.52 | |

| 中值 | 100 | 95 | 70 | 41.5 | 30 | 22.5 | 16.5 | 12.5 | 8.5 | 6 | 0.48 | 0.55 | 0.52 | ||

| 下限 | 100 | 90 | 60 | 30 | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | 4 | 0.37 | 0.50 | 0.50 | ||

| 调整后 | 上限 | 100 | 100 | 74 | 44 | 34 | 23 | 17 | 13 | 10 | 7 | 0.49 | 0.50 | 0.59 | |

| 中值 | 100 | 97.5 | 69 | 39 | 30 | 20 | 13 | 10 | 8 | 6 | 0.42 | 0.43 | 0.61 | ||

| 下限 | 100 | 95 | 64 | 34 | 26 | 17 | 11 | 7 | 6 | 5 | 0.36 | 0.42 | 0.54 | ||

| 采用的级配 | 100 | 97.7 | 69.2 | 39.2 | 29.6 | 20.7 | 13.6 | 10.1 | 7.7 | 5.4 | 0.43 | 0.46 | 0.56 | ||

|

| 图 1 调整后矿料合成级配曲线 Fig. 1 Gradation curves of adjusted aggregate |

| |

2.3 配合比设计及结果

按GTM方法确定最大油石比,GTM的垂直压力为0.7 MPa;按密度极限平衡状态控制试验成型;成型温度160~165 ℃[12]。

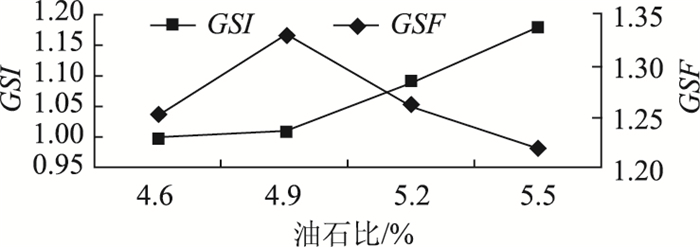

为确定AK-13A沥青混合料的最大油石比,选择4.6%,4.9%,5.2%及5.5%这4个油石比分别进行拌和,在160~165 ℃温度下,制作试件并采用GTM旋转法压实至平衡状态[9],测定GTM试件的毛体积相对密度、空隙率VV、矿料间隙率VMA、饱和度VFA及用GTM试件经钻芯、切割做成标准马歇尔试件的马歇尔稳定度、流值的试验结果一并列于表 5,GTM的力学参数试验结果见表 6及图 2。

| 序号 | 油石比/% | 理论最大相对密度 | 表干法毛体积相对密度 | VV/% | VMA/% | VFA/% | 稳定度/kN | 流值/(0.1 mm) |

| 1 | 4.6 | 2.550 | 2.459 | 3.6 | 13.3 | 73.1 | 15.72 | 35.1 |

| 2 | 4.9 | 2.540 | 2.475 | 2.6 | 12.7 | 79.9 | 16.83 | 36.2 |

| 3 | 5.2 | 2.529 | 2.486 | 1.7 | 12.3 | 86.2 | 16.47 | 37.1 |

| 4 | 5.5 | 2.518 | 2.495 | 0.9 | 12.0 | 92.4 | 16.26 | 38.3 |

| 序号 | 油石比/% | 表干法毛体积相对密度 | GSI | GSF |

| 1 | 4.6 | 2.459 | 1.00 | 1.25 |

| 2 | 4.9 | 2.475 | 1.01 | 1.33 |

| 3 | 5.2 | 2.486 | 1.09 | 1.26 |

| 4 | 5.5 | 2.495 | 1.18 | 1.22 |

|

| 图 2 GTM试验参数随油石比的变化关系 Fig. 2 GTM test parameters varying with asphalt- aggregate ratio |

| |

(1) 随油石比的增加GSI值不断增大,且油石比大于4.9%时增长幅度逐渐扩大,沥青混合料产生了过大的变形;

(2) 参数GSF随油石比的增大呈现先增大后减小趋势,并于油石比为4.9%时达到最大值,之后随着油石比的逐渐增加GSF逐渐减小。

综合GTM试验各参数结果及变化趋势,将该级配AK-13A的最大油石比确定为4.9%。

2.4 用马歇尔法进行配合比设计验证《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40—2004)中规定在采用其他方法设计沥青混合料时,应按相关规定进行马歇尔试验及配合比检验,表 7为4.9%油石比情况下马歇尔与GTM法的试验结果对比。

| 成型方式 | 毛体积相对密度 | 理论最大相对密度 | 空隙率/% | 矿料间隙率/% | 饱和度/% | 稳定度/kN | 流值/mm | 粉胶比 | 沥青膜厚度/um |

| 马歇尔法 | 2.423 | 2.540 | 4.6 | 13.8 | 67.0 | 12.84 | 3.57 | 1.33 | 8.12 |

| GTM法 | 2.475 | 2.6 | 12.7 | 79.9 | 16.83 | 3.62 |

由表 3的试验结果可知,用GTM法设计的沥青混合料的试件密度及其他体积参数与马歇尔试件相比具有空隙率较小、密度较高、沥青饱和度高及矿料间隙率较小的特点[13-14]。由于马歇尔的击实功与车辆接地压强存在差异,用马歇尔的密度作为路面的压实度标准密度,并按97%的压实度来控制的话,路面通车初期的密度偏小,空隙率过大,导致混合料未被充分压实,极易因抗剪强度小及不够密实在交通荷载作用下产生车辙及水损害。本研究中GTM法设计的混合料的密度与马歇尔密度的比值为1.021。按GTM密度的97%来控制现场路面的密度,现场路面的实际密度将达到马歇尔密度的99%以上,现场的空隙率为5.5%以内[15]。

2.5 路用性能检测GTM方法设计的沥青混合料路用性能检测时仍采用现行《公路工程沥青混合料试验规程》中以马歇尔击实及其标准密度为准则的检验方法,车辙试件的压实经过试压, 当试件的密度达到马歇尔密度99%时[16],碾压次数为15个往返(30次)[4],压实线荷载为300 N/cm,成型试模为长300 mm×宽300 mm×厚50 mm,车辙试验接触压强为0.7 MPa,试验温度为60 ℃。低温弯曲试验温度为-10 ℃,试件尺寸长(250±2)mm,宽(30±2)mm,高(35±2)mm,试验结果如表 8所示。

| 油石比 | 检验项目 | 技术要求 | 试验结果 | 试验方法 |

| 4.9% | 动稳定度DS/(次·mm-1) | ≥2 800 | 4 843 | T0719 |

| 低温弯曲试验/με | ≥2 500 | 2 731 | T0715 | |

| 残留稳定度/% | ≥85 | 90.8 | T0709 | |

| 残留强度比/% | ≥80 | 88.2 | T0709 |

2.6 拌和工艺

沥青混合料拌和时间以混合料拌和均匀、所有矿料颗粒全部裹覆沥青结合料为度,并经试拌确定,无花白料、结团和离析。间歇式拌和机每盘的生产周期60 s(其中干拌时间15 s,湿拌时间45 s)。

沥青混合料采用间歇式拌和机拌和。间歇式拌和机配备有保温性能好的成品储料仓,储存过程中混合料温度降低不得大于10 ℃,且无沥青滴漏,沥青混合料随拌随用。

2.7 摊铺碾压工艺GTM设计的混合料密度比按传统马歇尔方法设计的要高,施工当中要严格按规范控制施工各阶段的混合料温度,采用较高的碾压工艺。采用组合式碾压[8],具体碾压工艺为:双钢轮振动压路机静压一次后,直接进入复压阶段;复压采用两双钢轮压路机和两台30 t重的轮胎压路机共同协作,钢轮压路机紧跟摊铺机碾压,轮胎压路机以小于5 m的距离紧跟双钢轮压路机,两者共同进退碾压4遍;最终采用一台双钢轮压路机消除轮迹[17]。

实际经验表明组合式碾压具有以下优点:(1)碾压效率高,与通常碾压工艺相比可减少一半时间,可在140 ℃以上进行复压,能够保证高温条件下的施工作业,提高了压实度;(2)通过对压路机的有效管理防止压力机出现漏压现象,碾压遍数易于控制,碾压段落清晰,工艺流畅。

2.8 路面铺筑质量检测通过试验段和实体工程检测,严格按GTM设计和施工要求的混合料能够达到预期的压实效果,现场空隙率基本控制在4.5~5.5%之间;而且铺装层表观4.75 mm以上碎石较多且无明显离析现象,路面芯样中4.75 mm以上碎石嵌挤良好;表面构造深度达到0.65左右,横向力系数SFC60达到75左右,远远超过规范中沥青路面交工验收时对构造深度和摩擦系数的要求;渗水系数在50 mL/min以内,同时平整度标准差σ达到0.53 mm,各项检测指标都远远优于交工验收的标准[18]。

3 结论在对马歇尔设计的抗滑表层AK-13A分析的基础上,尝试采用GTM设计方法进行AK-13A混合料设计及路用性能的检测。河南省南乐至林州高速公路豫鲁省界至南乐段抗滑表层AK-13A实体工程表明,采用GTM方法设计的混合料在现有施工设备条件下,能够达到较高的压实标准,路面实际空隙率控制在6%以内,解决了马歇尔设计法设计的抗滑表层抗水损害能力差的问题。主要结论如下:

(1) 在原AK-13A中值的基础上进行新AK-13A级配调整,调整后AK-13A级配下限通过率增大,保证混合料密实,上限通过率减小,保证路面的抗滑,路面构造深度达到0.65 mm以上,交工验收的横向力系数SFC60达到75左右,达到了良好的抗滑效果。

(2) GTM设计法成型方式及设计指标科学、合理,增大了混合料密度,最大限度地模拟沥青路面最终的密度。

(3) 实体工程表明,以现有的压实设备,采用组合式碾压工艺,完全可以将GTM设计优化结果成功用于实际工程,使得现场压实度适当提高,降低了路面实际空隙率,解决了以往抗滑表层的渗水问题,同时具有更优良的抗车辙能力与抗滑特性, 为避免高速公路早期破坏提供了新的研究方向。

(4) GTM设计方法的成功应用,有利于推进新工艺、新设备的应用,推动公路科学技术的进步。

| [1] |

周吴军. 基于分形理论沥青路面离析判别方法研究[D]. 长沙: 湖南大学, 2009. ZHOU Wu-jun. Study on Discrimination Method of Segregation of Asphalt Pavement Based on Fractal Theory[D]. Changsha: Hunan University, 2009. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10532-2009164203.htm |

| [2] |

范跃武, 赵可. 基于GTM的抗滑表层混合料设计[J]. 中国公路学报, 2007, 20(3): 11-16, 22. FAN Yue-wu, ZHAO Ke. Anti-slide Surface Layer Mixture Design Based on GTM[J]. China Journal of Highway and Transport, 2007, 20(3): 11-16, 22. |

| [3] |

JTG D50-2006, 公路沥青路面设计规范[S]. JTG D50-2006, Specifications for Design of Highway Asphalt Pavement[S]. |

| [4] |

JTG E20-2011, 公路工程沥青及沥青混合料试验规程[S]. JTG E20-2011, Standard Test Methods of Bitumen and Bituminous Mixtures for Highway Engineering[S]. |

| [5] |

DB 13/T 978-2008, 旋转压实剪切实验法(GTM)沥青混合料设计与施工技术规范[S]. DB 13/T 978-2008, Specifications for Asphalt Mixture Design and Construction by Gyratory Testing Method (GTM)[S]. |

| [6] |

JTG F40-2004, 公路沥青路面施工技术规范[S]. JTG F40-2004, Technical Specifications for Construction of Highway Asphalt Pavements[S]. |

| [7] |

张立佳. 开级配抗滑磨耗层沥青路面施工工艺及质量控制对策[J]. 交通世界, 2018(12): 144-145. ZHANG Li-jia. Construction Technology and Quality Control Measures for Asphalt Pavement with Open-graded Anti-slide Surface Layer[J]. Transpo World, 2018(12): 144-145. |

| [8] |

易富, 金艳, 苏剑. 两种压实方法下沥青混合料空隙分布特性细观分析[J]. 公路交通科技, 2014, 31(3): 26-31. YI Fu, JIN Yan, SU Jian. Mesoscopic Analysis of Air Void Distribution of Asphalt Mixture in Two Compaction Methods[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2014, 31(3): 26-31. |

| [9] |

周铮, 陈强, 孙杨勇, 等. 新型超薄抗滑磨耗层钢桥面铺装的试验研究[J]. 中外公路, 2015, 35(1): 284-288. ZHOU Zheng, CHEN Qiang, SUN Yang-yong, et al. Experimental Study on Steel Bridge Pavement of a New Type of Ultra-thin Anti-slip Abrasion Layer[J]. Journal of China & Foreign Highway, 2015, 35(1): 284-288. |

| [10] |

李雪平, 曹德洪, 祝学成, 等. 高速公路沥青混凝土路面抗滑磨耗层的选择[J]. 公路, 2010(9): 1-5. LI Xue-ping, CAO De-hong, ZHU Xue-cheng, et al. Choice of Skid-resistant Wearing Course on Expressway Asphalt Concrete Pavement[J]. Highway, 2010(9): 1-5. |

| [11] |

王秋胜. 超薄抗滑磨耗层结构组成的优化设计[J]. 中外公路, 2017, 37(1): 254-257. WANG Qiu-sheng. Optimization Design of Structure Composition of Ultra-thin Anti-slip Abrasion Layer[J]. Journal of China & Foreign Highway, 2017, 37(1): 254-257. |

| [12] |

周伟. 沥青路面抗滑表层材料与级配研究[J]. 公路工程, 2009, 34(2): 83-85, 139. ZHOU Wei. Anti-sliding Surface of Asphalt Pavement with Materials and Gradation Research[J]. Highway Engineering, 2009, 34(2): 83-85, 139. |

| [13] |

张淑文. 基于界面接触特性的多尺度沥青路面抗滑性能评价及应用研究[D]. 广州: 华南理工大学, 2015. ZHANG Shu-wen. Research on Evaluation of Multi-scale Asphalt Pavement Skid Resistance Performance Based on Interface Contact and Its Application[D]. Guangzhou: South China University of Technology, 2015. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10561-1016706644.htm |

| [14] |

田强春. 基于集料特性与级配的沥青路面抗滑性能预测研究[D]. 重庆: 重庆交通大学, 2015. TIAN Qiang-chun. Forecast of Asphalt Pavement Anti-sliding Performance Based on Aggregate Property and Gradation[D]. Chongqing: Chongqing Jiaotong University, 2015. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10618-1015328309.htm |

| [15] |

张海涛, 于腾江. Marshall与Superpave沥青混合料压实次数关系的研究[J]. 公路交通科技, 2015, 32(10): 25-29. ZHANG Hai-tao, YU Teng-jiang. Study on Relationship between Compacting Numbers of Marshall Asphalt Mixture and Superpave Asphalt Mixture[J]. Journal Highway and Transportation Research and Development, 2015, 32(10): 25-29. |

| [16] |

陆阳, 左贵宁, 游宏. 抗滑AC-13C型沥青混合料路用性能的级配敏感性研究[J]. 公路交通科技, 2011, 28(5): 23-27. LU Yang, ZUO Gui-ning, YOU Hong. Analysis of Gradation Sensitivity of Performance of Skid-resistant Asphalt Mixture AC-13C[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2011, 28(5): 23-27. |

| [17] |

黄晚清, 游宏, 陆阳. 热压式沥青混凝土路面施工关键控制参数的试验模拟[J]. 公路, 2015(11): 10-15. HUANG Wan-qing, YOU Hong, LU Yang. Experimental Simulation on Key Control Parameters for Hot Rolled Asphalt Pavement Construction[J]. Highway, 2015(11): 10-15. |

| [18] |

JTG F80/1-2017, 公路工程质量检验评定标准第一册土建工程[S]. JTG F80/1-2017, Inspection and Evaluation Quality Standards for Highway Engineering-Section 1-Civil Engineering[S]. |

2018, Vol. 35

2018, Vol. 35