扩展功能

文章信息

- 杨天军

- YANG Tian-jun

- 基于气候分区的公路客运场站能耗及能效等级研究

- Study on Energy Consumption and Energy Efficiency Level of Highway Passenger Stations Based on Climatic Divisions

- 公路交通科技, 2018, 35(7): 128-135

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2018, 35(7): 128-135

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2018.07.018

-

文章历史

- 收稿日期: 2017-09-12

党的十八届五中全会明确提出“绿色发展”的理念,“十三五”期是我国交通运输业转型升级的关键时期,加快推进“四个交通”发展。交通行业也开展了低碳交通运输体系建设试点城市、绿色交通省、绿色港口、绿色公路、节能减排示范项目等领域的研究。近年来,交通运输部对绿色场站、绿色服务区建设和研究也逐渐重视起来。

1 国内外研究综述公路运输场站作为交通运输体系的重要节点,也是重要的公共建筑设施,可借鉴国内外绿色建筑开展的相关法律法规、能效管理等相关领域的研究[1-6],同时也借鉴国内外在绿色场站方面的研究。

法律法规层面研究主要有:美国政府20世纪70年代开始实行联邦能源管理计划(FEMP),之后法国和日本也先后出台本国的建筑节能法规和标准, 以推动建筑节能的发展[7]。中国建设部颁发相关设计标准,涵盖了我国各个气候区的公共建筑节能设计参数。

能效管理方面研究主要有:发达国家开展能效标识项目开始于20世纪70年代。1976年,法国和德国首先实施了强制性比较标识,随后加拿大、美国、澳大利亚以及欧盟等发达国家相继实施了能效标识制度。其中影响最大的是欧盟建筑能效指令和美国能源之星制度。美国加州大学Alan Mei提出能耗-需求关系的服务曲线模型。T.Ramesha和P. Herzog分别研究了建筑能耗情况和建筑设备能源使用效率[8]。D. Pohekar和M. Ramachandran对能效管理评估进行了相关研究[9]。国内文精卫提出两个能效基准,一个是“建筑基准”,一个是“运行基准”,分别用于新建建筑和既有建筑评估[10]。杨玉兰通过研究构建了一个建筑节能评价体系及建筑能效标识理论模型[11]。清华大学等单位主持编写了绿色奥运建筑评价体系, 可实现对建筑建设的全过程控制、分阶段评价与管理。郭瑞逊采用类似方法建立一套对建筑整体包括围护结构、通风空调系统以及运行管理等方面的能耗评价体系。张培红等也通过建立层次分析模型对暖通空调设备管理进行综合评价。

绿色场站方面开展的研究:孟兴凯等分析研究了我国与美国、欧盟、日本等发达国家及地区公路运输场站绿色低碳的发展政策和技术应用现状[12]。戴广超结合客运场站交通特点、功能需求、建筑能耗和设施设备能耗等方面,研究了场站能源消耗主要影响因素[13]。朱青松等分析探索城市综合交通枢纽绿色设计的可行技术思路与发展趋势,为综合交通枢纽的绿色生态设计提供参考[14]。周燕来针对夏热冬冷地区大中型铁路客运站站房建筑节能设计进行了探究,提出了该地区站房节能设计应结合被动式技术与主动式技术[15]。张慧借鉴绿色建筑原则,提出了针对我国大型铁路客运站的绿色原则,并从可持续设计、健康性设计、整体性设计、适宜性设计方面论述了相应的绿色策略[16]。李昕欣研究建立了我国铁路客运站绿色评价体系[17]。周皓华从对环境的生态化补偿、气候适应性设计、设备系统与外围护结构的节能、室内环境控制、能源系统的选择等方面构建了大型铁路客站的生态技术策略,为客运站的设计与改造提供参考[18]。王花兰等参考绿色建筑及绿色交通的概念,结合铁路客运站特点,给出了铁路绿色客运站的定义,基于全生命周期原则,构建规划设计、建设以及运营各阶段客运站绿色等级评价指标体系[19]。李峰初步构建了铁路客运站“环境与节能”使用后评价体系[20]。

2014年度交通运输节能减排能力建设项目《绿色低碳公路运输场站评价指标体系研究》,提出了《客运站建设项目节能评价方法》和《货运站(场)建设项目节能评价方法》2项交通行业标准草案。2015年,亚洲发展银行与中国铁路总公司合作,资助开展了一项通过铁路站场智能化建设来促进节能减排的研究。研究报告中采用了能效评估模型来对铁路站场的能源利用效率进行评估。

公路客运场站作为公共基础设施,具有公益属性,要求有一定的服务水平和服务质量,近年来国内外开展了相关研究,但国内公路客运站整体能耗和能效等级缺乏系统分析,能效对标体系未建立,公路客运场站的节能减排改造缺乏技术支撑。

2 能耗影响因素及能耗调研方案 2.1 典型建筑气候区划根据《民用建筑热工设计规范》(GB 50176—2016),热工设计分区的内容将我国分为温和地区、夏热冬暖地区、夏热冬冷地区、寒冷地区、严寒地区。提出了建筑热工设计一级区划指标及设计原则,同时也提出了建筑热工设计二级区划指标及设计要求。考虑建筑气候分区的特点和要求,基于气候分区条件下我国各个地区的客运站主要设施设备与用能特点也不尽相同。因此在实际调研中,需要按照不同的建筑气候区对客运站进行能耗情况统计。

2.2 能耗分析及调研方案根据民用建筑分类,依据使用功能,分为居住建筑和公共建筑,火车站、汽车站等交通建筑属于公共建筑,因此公路客运场站属于公共建筑。依据《民用建筑能耗数据采集标准》(JGJ/T 154—2007)中的民用建筑能耗数据采集指标内容,民用建筑能耗应按电、燃料、集中供热(冷)、建筑直接使用的可再生能源4类分别进行数据采集。但提高建筑物的能效水平不能以牺牲室内舒适性为代价,提高能效水平必须是在提供同等服务水平的前提下减少能源的投入。对舒适性影响显著的主要有热舒适性和照明两方面,因此能效与舒适性代表的服务水平有显著关联。

依据《汽车客运站级别划分和建设要求》(JT/T200—2004),参考公路客运站能耗国内外研究成果,结合本研究对客运站能耗现场调研,汽车客运站能源消耗的影响因素主要有:站址选择、建筑设施、布局工艺、设施和设备、运营管理等影响因素[21-23]。(1)站址选择:车站选址应纳入城市总体规划,合理布局。站址的选择与城市交通运输网络布局、城市客运生产能力的形成及客运运营效率密切相关。(2)建筑设施:建筑因素中围护结构、通风方式、建筑分区对能耗产生主要影响,室内空气品质、热舒适性与人体健康相关性更大,并间接影响能耗。(3)布局工艺:目前我国还缺乏标准规范,与节能相关的研究成果也很缺乏。总平面布置、站房布置是影响场站综合能耗的主要因素,场地设施布置与车辆衔接和旅客换乘时间有显著影响、设施规模是综合能耗的主要基数。(4)设施设备:汽车安全检验台和车辆清洁(清洗台)属于专有设施。旅客服务设施设备种类较多,主要包括:售检票、安全检查、行包托运、小件货物运输、寄存、饮水、公共信息标志系统等。(5)运营管理:场站管理制度、管理措施和技术手段等对场站能耗影响较大。

通过与场站技术管理人员座谈、专家咨询和实地考察的形式对公路客运场站进行实地调研,调研方案主要围绕客运站基本信息、客运站布局工艺、客运站专有设施设备、客运站建筑设施、客运站能耗构成及能耗总量、客运站节能管理、资源回收及新能源使用等方面展开。

此外,为了进一步掌握场站运营时的能耗数据和能耗水平,提取场站运营时的能耗影响指标,本研究制定了《公路客运场站用能情况调研问卷》,要求场站相关的技术管理人员结合自身情况认真填写。

3 能耗数据分析及能效等级研究 3.1 能耗数据折算标准煤处理依据参考《综合能耗计算通则》(GB/T 2589—2008)综合能耗的定义和计算方法,采用标准煤计算公路客运场站综合能耗,公路客运场站综合能耗为:年周期内消耗的各能源品种数的实物量折算为标准煤的总和[24]。借鉴产品单位产量综合能耗定义,公路客运场站单位综合能耗为:年周期内完成单位旅客发送量所消耗的综合能耗。

3.2 调研数据处理方法由于二级以下客运站未建立能耗统计报表制度,数据采集难度大,对全国18个省的数据进行了现场调查和函调。共收到11个省的一级、二级客运站能耗数据,按建筑气候分区进行汇总,并对同一分区内能耗数据进行筛选处理,数据剔除原理如下:

由于现实中获得的数据具有一定的离散性。我们常用物理判别法和数学统计判别法去判别所获得数据中的坏值。

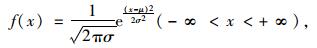

根据数理统计知识,正态分布的密度函数如下:

|

(1) |

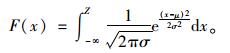

式中μ和σ都是参数,记作x~N(μ, σ2),故X分布函数是:

|

(2) |

对实际统计过程中获得的变量数据,如果数据的偶然误差,正好符合正态分布,可通过查正态分布表格查出概率值,也可按正态分布公式计算数据的概率。根据式(2)可得出:

|

(3) |

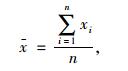

式中μ为统计变量的真实值,真实值因不可测,可由统计数据的平均值x代替,得到:

|

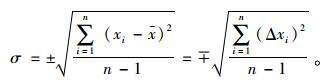

(4) |

|

(5) |

由标准正态分布与一般正态分布的关系,若x~N(μ, σ2),P(|X-μ|≤σ)=0.682 6,P(|X-μ|≤2σ)=0.954 4,P(|X-μ|≤3σ)=0.997 4,可以认为,X的取值几乎全部集中在区间(μ-3σ, μ+3σ),因而根据小概率事件的实际不可能性原理,我们常把(μ-3σ, μ+3σ)看作是随机变量X实际可能的取值区间,在统计学上称为“3σ准则”。

根据以上方法,分别对5个不同气候区的调研数据进行坏值处理(见表 1),分区内各客运站总能耗采用3σ方法来计算偏差,如果某客运站能耗数偏差|σi|>3σ时,剔除该客运站的调研数据,并对保留下来的其他客运站能耗值继续进行处理。

| 分区名称 | 筛选前样本数 | 筛选后样本数 | 备注 |

| 严寒地区 | 63 | 54 | 黑龙江省、吉林省 |

| 寒冷地区 | 30 | 25 | 河北省、山西省、北京市 |

| 夏热冬冷地区 | 123 | 104 | 江苏省、安徽省、四川省 |

| 夏热冬暖地区 | 96 | 82 | 广东省、广西自治区 |

| 温和地区 | 114 | 95 | 云南省 |

3.3 客运场站单位能耗指标标准

目前,国内一、二级客运站由于受到多种因素的影响,客运发送量普遍逐年下滑,各站之间实际发送量的数量差距在不断缩小,本次研究以客运场站主体建筑能耗为主要研究对象,同时考虑公路客运场站特有的服务设备、公益属性等所消耗的能源。由于同一气候区域的客运站建筑风格、建筑结构、管理模式等方面类似,可通过统计单位发送客运量所耗能量来分析客运站的能效水平,与目前客运站的等级划分无关联性,而客运场站样本的差异性可通过《客运站建设项目节能评价方法》来具体分析评价。

由于我国幅员辽阔,气候复杂多变,不同气候区域内具有各自显著特点,因此在进行客运站综合能效指标评价过程中不宜划定全国标准线,应根据不同气候区分别进行划线。

本研究客运场站单位能耗指标采用发送旅客百人次总能耗值(AE)作为衡量客运站能效水平的标准。同一气候分区内的各场站平均发送旅客百人次总能耗计算公式为:

|

(6) |

式中,

根据交通运输部发布的《绿色港口等级评价标准》(JTS/T105-4—2013)中“效果”指标下设的计分条款中相关数据选取依据,评价指标“节约低碳水平”计分条款中相关数据中港口生产综合能源单耗、港口生产单位吞吐量CO2排放量2个指标的计分依据为26家典型码头统计值的平均值确定,2个指标值依据低于平均值20%或高于平均值20%计分。

参考上述办法,将各气候区的平均站场发送旅客百人次总能耗值

| 气候分区 | 发送旅客百人次总能耗值 | |

| AEi1 | AEi2 | |

| 严寒地区 | 16.74 | 25.11 |

| 寒冷地区 | 5.6 | 8.40 |

| 夏热冬暖地区 | 2.33 | 3.49 |

| 夏热冬冷地区 | 2.34 | 3.50 |

| 温和地区 | 0.88 | 1.32 |

3.4 公路客运站场能效等级划分

交通运输部在参照《用能产品能效指标编制通则》的基础上,研究提出了《交通运输行业能效、CO2排放强度等级及评定方法通则》(征求意见稿),其中规定了交通运输企业能效、CO2排放强度等级及评定方法,标准的核心内容为能效等级的确定并规定了交通运输企业能效与CO2排放强度等级分为3级,其中1级最优,3级最差。

借鉴国内外建筑、交通场站能效研究成果。公路客运场站能效水平划分为3级,其中一级能效水平较高,二级能效水平一般,三级能效水平较低。本次研究公路客运场站能效等级划分划分标准见表 3。

| 能效等级 | 参考值 |

| 一级 | AEi≤AEi1 |

| 二级 | AEi1≤AEi≤AEi2 |

| 三级 | AEi≥AEi2 |

4 典型气候区能效标准特点分析 4.1 典型气候区公路客运站能耗现状调查

为了分析不同气候地区公路客运站能耗现状,本研究对严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷地区、夏热冬暖地区、温和地区的一级和二级公路客运站进行了能耗现状情况调查。

对现场调研和函调得到的数据进行了统计分析,分别统计了我国不同气候地区公路客运站的年平均能耗(kgce/年),客运站发送旅客百人次总能耗值(kgce/100人)。具体数据见表 4。

| 分区名称 | 年平均能耗/(kgce·年-1) | 发送旅客百人次总能耗/(kgce·100人-1) |

| 严寒地区 | 243 749.76 | 20.93 |

| 寒冷地区 | 167 401.2 | 7.00 |

| 夏热冬冷地区 | 64 139.68 | 2.92 |

| 夏热冬暖地区 | 73 863.61 | 2.91 |

| 温和地区 | 14 255.12 | 1.10 |

从上表分析结果可以看出,严寒地区年平均能耗最高,其次是寒冷地区,主要是由于冬季采暖时间过长,总能耗高,温和地区年能耗最低,客运站是公共建筑,同时对服务和舒适性有一定要求,不同地区的气候特征、经济水平、生活习惯等也对客运站的总能耗有影响。同时,对客运场站的能效水平进行研究,以实际发送旅客百人次总耗能来分析客运场站运营管理的能效水平,通过分析,严寒地区、寒冷地区由于实际发送客运量低等因素,发送旅客百人次总耗能仍然高于其他气候区域。夏热冬暖地区由于实际发送客运量高等因素,发送旅客百人次总能耗低于夏热冬冷地区。通过以上分析,客运场站能耗水平的分析应该考虑在同一气候分区内进行对比分析,同时同一气候区域的经济水平、生活习惯等也相似,因此基于气候分区的场站能效等级分析具有可操作性和可比性,也便于今后设立同一气候区的能效标杆,为今后客运场站的节能减排改造提供技术支撑。

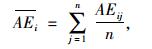

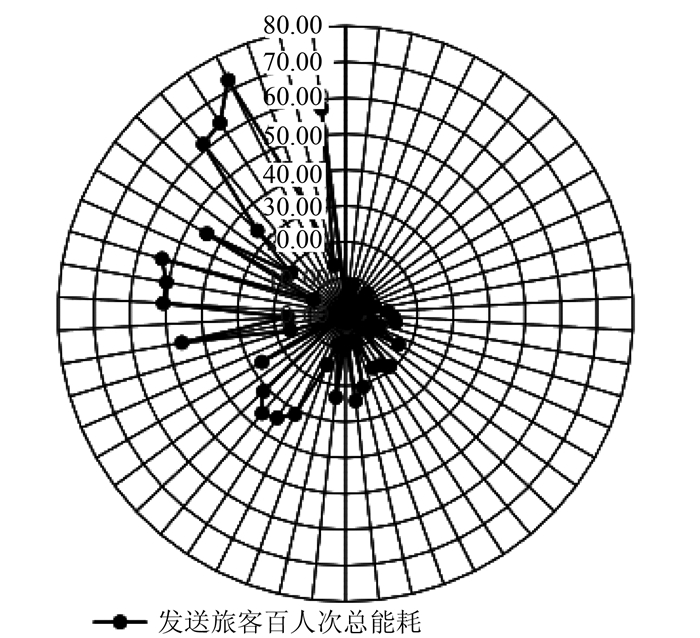

以严寒地区和夏热冬暖地区公路客运场站能耗为例,通过对吉林、黑龙江的63个公路客运站能耗数据分析整理。严寒地区各公路客运站年平均能耗为243 749.76 kgce;通过对广东和广西的共96个一、二级公路客运站能耗数据分析整理,夏热冬暖地区各公路客运站年平均能耗分别为73 863.61 kgce。严寒地区和夏热冬暖地区各公路客运站每发送旅客百人次总能耗值(kgce)见图 1、图 2。

|

| 图 1 严寒地区各客运站耗能量(单位:kgce/百人) Fig. 1 Energy consumption of each passenger station in severe cold divisions (unit: kgce/100 person) |

| |

|

| 图 2 夏热冬暖地区各客运站耗能量(单位:kgce/百人) Fig. 2 Energy consumption of each passenger station in hot summer and warm winter region (unit:kgce/100 person) |

| |

4.2 夏热冬暖地区公路客运站主要耗能特点

按《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ75—2012)的划分:夏热冬暖地区分为北区和南区,广西和广东的北部属于北区。北区内建筑节能设计应主要考虑夏季空调,兼顾冬季采暖。南区内建筑节能设计应考虑夏季空调,可不考虑冬季采暖。夏热冬暖大部分地区为亚热带湿润季风气候,即湿热型气候,其气候特点是:日照时间长,太阳辐射强度大,夏季时间长,温度和相对湿度高,降雨多,季风旺盛。目前主要依赖制冷设备维持室内舒适温度和湿度。空调已成为居民住宅的主要降温手段,由每户一台发展到多台。在这一地区,空调能耗已经成为建筑能耗的大户。根据乘客对热舒适性和照明的要求,夏热冬暖地区公路客运站的用电能耗也主要是空调用电、照明用电及电梯用电等。

4.3 夏热冬暖地区公路客运站案例分析 4.3.1 建筑概述某汽车客运站是公用型国家一级汽车客运站,位于商业城1-2层,毗邻口岸和火车站,与城市地铁线衔接,建筑面积12 000 m2。作为重要的交通枢纽,主要以高速直达客运服务为主,班线辐射省内高速公路沿线各市、镇等。该站是客运量大、场站利用率高的公用型汽车客运站。

4.3.2 能耗数据分析通过场站基本信息调查、能耗情况调查和现场座谈调研后,收集到了能耗数据以及工可、初设等资料,通过对数据进行换算,得到客运站最终的耗能基本数据见表 5。

| 序号 | 某客运站项目 | 等级/分类 | |

| 1 | 设计日均旅客发送量/人次 | 20 000 | 一级 |

| 2 | 实际日均旅客发送量/人次 | 18 450 | 一级 |

| 3 | 发送旅客百人次总能耗值/kgce | 2.12 | 一级 |

该客运站位于夏热冬暖南区,与地铁、公交、出租车无缝衔接,交通便利。辐射区内流动人口密度大,能够为旅客提供舒适的售票和候车环境。该客运站具有健全的组织管理机构、完善的规章制度,全面进行信息化管理,不断强化管理,提高服务品质。该客运站每发送旅客百人次旅客总耗能为2.12 kgce,客运站的能耗水平低,属于能效水平1级。

5 结论本研究对公路客运场站的能耗和能效等级评定进行了深入研究,通过不同建筑气候分析的能耗数据统计分析,提出了公路客运场站的能效等级评定方法,研究设定能效等级评分标准,得到不同气候分区的客运站能效等级。研究成果能够对现状公路客运场站能源利用效率进行评价,在同一气候区域的客运场站,通过横向对比,了解客运站自身能耗在同行的水平,结合能耗影响因素、能效等级等成果可以指导客运站的节能改造工作,推动绿色场站发展。

在下一步的研究过程中,行业管理部门应制定相应的能耗数据统计制度,客运场站安装相应的计量工具,特别是分项计量工具。做好能耗设备的监测工作,做好能源消耗的统计工作,建立完善的相关数据指标数据库,为客运场站的能效内部对标和外部对标奠定基础,为后续能效标杆研究工作奠定基础。

| [1] |

Energy Conservation Center of Japan. Energy Conservation Laws[EB/OL]. [2014-02-20]. https://www.asiaeec-col.eccj.or.jp/wpdata/wp-content/uploads/2018/03/rue_2.pdf.

|

| [2] |

MOREIRA V D, MARAL W C D, AUGUSTO P, et al. A New Approach for Robust Model Predictive Control with an Application to an Air-conditioning System[C]//Proceedings of IEEE International Conference on Control Applications. Taipei, China: IEEE, 2004: 667-672.

|

| [3] |

SAIDUR R. Energy Consumption, Energy Savings, and Emission Analysis in Malaysian Office Buildings[J]. Energy Policy, 2009, 37(10): 4104-4113. |

| [4] |

Asia Business Council. Energy Efficiency Building Standards in Japan[EB/OL]. [2014-02-20]. http://www.asiabusinesscouncil.org/docs/BEE/paper/BEE-Policy-Japan.pdf.

|

| [5] |

Ministry of Economy, Trade and Industry. Interim Report on Promotional Measures on "Housing and Living Styles toward a Low-carbon Society"[EB/OL]. [2014-02-20]. http://www.meti.go.jp/english/press.2012/0710-02.html.

|

| [6] |

Building Research Institute. BRI On-line Calculation Tool[EB/OL]. [2014-02-20]. http://www.kenken.go.jp/becc/index.html.

|

| [7] |

EVANS M. Country Report on Building Energy Codes in Japan, PNNL-17849[R]. Oak Ridge, US: Pacific Northwest National Laboratory, 2009.

|

| [8] |

HERZOG P, CARMODY J. Energy-efficient Operation of Commercial Buildings[M]. New York: McGraw-Hill Companies, 1997.

|

| [9] |

POHEKAR S D, RAMACHANDRAN M. Application of Multi-criteria Decision Making to Sustainable Energy Planning:A Review[J]. Renewable & Sustainable Energy Reviews, 2004, 8(4): 365-381. |

| [10] |

文精卫. 公共建筑能效评估研究[D]. 长沙: 湖南大学, 2009. WEN Jing-wei. Research on Energy Performance Evaluation of Public Buildings[D]. Changsha: Hunan University, 2009. |

| [11] |

杨玉兰. 居住建筑节能评价与建筑能效标识研究[D]. 重庆: 重庆大学, 2009. YANG Yu-lan. A Method for Energy Saving Assessment and Energy Efficient Labeling of Residential Buildings[D]. Chongqing: Chongqing University, 2009. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=degree&id=Y1666404 |

| [12] |

孟兴凯, 李洁, 王金霞, 等. 国内外公路运输场站绿色低碳发展政策和技术应用现状分析[J]. 交通节能与环保, 2015(2): 68-72. MENG Xing-kai, LI Jie, WANG Jin-xia, et al. Analysis of Current Situation of Green Low Carbon Development Policy and Technology Application of Domestic and Foreign Highway Transport Stations[J]. Energy Conservation & Environmental Protection in Transportation, 2015(2): 68-72. |

| [13] |

戴广超. 公路运输客货运站(场)节能评价研究[D]. 西安: 长安大学, 2011. DAI Guang-chao. Study on Energy-saving Assessment for Passenger Station and Freight Terminal of Road Transport[D]. Xi'an: Chang'an University, 2011. |

| [14] |

朱青松, 符靖辉, 刘程, 等. 长沙市某综合交通枢纽绿色建筑设计[J]. 中外建筑, 2015(6): 87-90. ZHU Qing-song, FU Jing-hui, LIU Cheng, et al. Green Building Design of a Comprehensive Transportation Hub in Changsha[J]. Chinese & Overseas Architecture, 2015(6): 87-90. |

| [15] |

周燕来. 夏热冬冷地区大中型铁路客运站站房建筑节能设计方法研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2008. ZHOU Yan-lai. Study on Energy Saving Design Method of Large and Medium Railway Passenger Station Buildings in Hot Summer and Cold Winter Zone[D]. Chengdu: Southwest Jiaotong University, 2008. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=degree&id=Y1430586 |

| [16] |

张慧. 我国大型铁路客运站绿色策略初探[D]. 长沙: 中南大学, 2010. ZHANG Hui. Preliminary Study on Green Strategy of Large Railway Passenger Stations in China[D]. Changsha: Central South University, 2010. http://industry.wanfangdata.com.cn/dl/Detail/Thesis?id=Thesis_Y1717853 |

| [17] |

李昕欣. 我国铁路客运站绿色评价体系研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2010. LI Xin-xin. Study on Green Assessment System of Railway Passenger Stations in China[D]. Beijing: Beijing Jiaotong University, 2010. |

| [18] |

周皓华. 夏热冬冷地区大型铁路客站生态技术策略研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2011. ZHOU Hao-hua. Study on Ecological Technology Strategies for Large Railway Passenger Stations in Hot Summer and Cold Winter Region[D]. Chengdu: Southwest Jiaotong University, 2011. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=degree&id=Y2107445 |

| [19] |

王花兰, 吴芳, 巩亮. 基于全生命周期的铁路客运站绿色等级评价[J]. 铁道学报, 2012, 34(3): 14-21. WANG Hua-lan, WU Fang, GONG Liang. Evaluating the Green-grade of Railway Passenger Stations Based on Whole Lifecycle[J]. Journal of the China Railway Society, 2012, 34(3): 14-21. |

| [20] |

李峰. 大型铁路客运站"环境与节能"使用后评价体系构建及应用研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2014. LI Feng. Construction and Application of Post-evaluation System for "Environment and Energy-saving" of Large-scale Railway Passenger Stations[D]. Chengdu: Southwest Jiaotong University, 2014. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=degree&id=Y2576360 |

| [21] |

GB/T50378-2014, 绿色建筑评价标准[S]. GB/T50378-2014, Assessment Standard for Green Building[S]. |

| [22] |

GB/T50668-2011, 节能建筑评价标准[S]. GB/T50668-2011, Standard for Energy Efficient Building Assessment[S]. |

| [23] |

GB/50189-2015, 公共建筑节能设计标准[S].

|

| [24] |

李晨龙. 绿色低碳公路运输站场评价指标体系与评价方法研究[D]. 西安: 长安大学, 2015. GB/50189-2015, Design Standard for Energy Efficient of Public Buildings[S]. http://www.cqvip.com/QK/70360X/201604/670027489.html |

| [38] |

LI Chen-long. Study on Evaluation Index System and Evaluation Method of Green and Low-carbon Road Transportation Terminal[D]. Xi'an: Chang'an University, 2015.

|

2018, Vol. 35

2018, Vol. 35