扩展功能

文章信息

- 赵靖, 丁神健, 马晓旦, 郑喆

- ZHAO Jing, DING Shen-jian, MA Xiao-dan, ZHENG Zhe

- 基于实测数据的出口车道左转交叉口饱和流率修正

- Revision of Saturation Flow Rate for Intersection Using Exit-lanes for Left-turn Based on Measured Data

- 公路交通科技, 2018, 35(7): 107-113

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2018, 35(7): 107-113

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2018.07.015

-

文章历史

- 收稿日期: 2017-04-09

交叉口是道路交通的咽喉[1],近年来,为进一步提升交叉口通行能力,一系列非常规交叉口被提出。其中,出口车道左转交叉口已在我国邯郸、济南等地得到了实际应用。它将部分出口车道设置为综合功能区,利用预信号控制,将综合功能区在信号周期的不同阶段作为出口车道或进口左转车道使用,为左转交通提供额外的路权,从而提高交叉口的通行能力[2]。

准确计算交叉口的通行能力是优化设计和控制的基础。以往关于信号控制交叉口通行能力的研究有着丰硕的成果,影响因素包括交通流[3]、几何设计和信号控制[4]、上下游流入流出限制[5]以及不同交通方式间的相互作用[6-8]等。其中,左转车道通行能力方面,陈亦新与贺玉龙等研究发现左转弯待转区可较显著地提高左转车道的实际通行能力,所提高比例与左转相位配时及左弯待转区长度有关[9];Newell等学者发现左转车流通常是降低传统交叉口的重要影响因素,即使采用保护型左转相位,也会使交叉口整体通行效率下降[10]。Kagolanu等对双左转车道通行能力进行了研究,发现2条左转车道饱和流率存在显著差异,车道利用分别为46%(内侧)和54%(外侧)[11]。为了便于实际工程应用,美国、英国[12]、澳大利亚[13]、加拿大[14]、德国[15]等国家都编制了相应的通行能力手册。

针对出口车道左转交叉口这种非常规交叉口,研究人员从理论和实际应用对其进行了探索。田云强[16]等确定了出口道可变车道的车道数、车道长度、车道开闭时间等设计参数,并制订了相应的配套措施。赵靖等[2]进一步对其空间布置和信号控制进行研究,将车道功能划分、综合功能区长度、主信号和预信号配时等参数组合在一个统一的优化框架。实际应用层面,在邯郸和济南均得到了应用,并取得了较好的效果,提高了交叉口整体通行能力。

但上述研究中,对于饱和流率的计算主要沿用常规信号控制交叉口饱和流率的修正方法,未反映出口车道左转交叉口特有的预停车线和综合功能区等因素对车流顺畅通行的潜在影响。为了更客观地反映出口车道左转交叉口饱和流率与常规交叉口的差异,更准确地计算通行能力,本研究基于实测数据,在HCM2010通行能力计算整体框架的基础上,建立出口车道左转交叉口车道饱和流率修正模型。

1 数据采集采用视频调查的方式,对邯郸市的3个设置有出口道左转的交叉口和1个规模相似的常规交叉口,进行连续3个工作日的调查。各交叉口几何条件如表 1所示。

| 交叉口 | 设置方式 | 进口道左转车道数 | 出口左转车道数 | 调查点位 |

| 联纺路滏东北大街 | 设置有出口左转车道 | 1 | 2 | 1-东进口,2-西进口,3-北进口 |

| 联纺路滏河北大街 | 设置有出口左转车道 | 1 | 2 | 4-东进口,5-西进口 |

| 人民路与中华大街 | 设置有出口左转车道 | 1 | 2 | 6-东进口,7-西进口 |

| 丛台路滏东北大街 | 未设置有出口左转车道 | 1 | — | 8-南进口 |

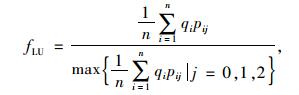

2 饱和流率对比分析

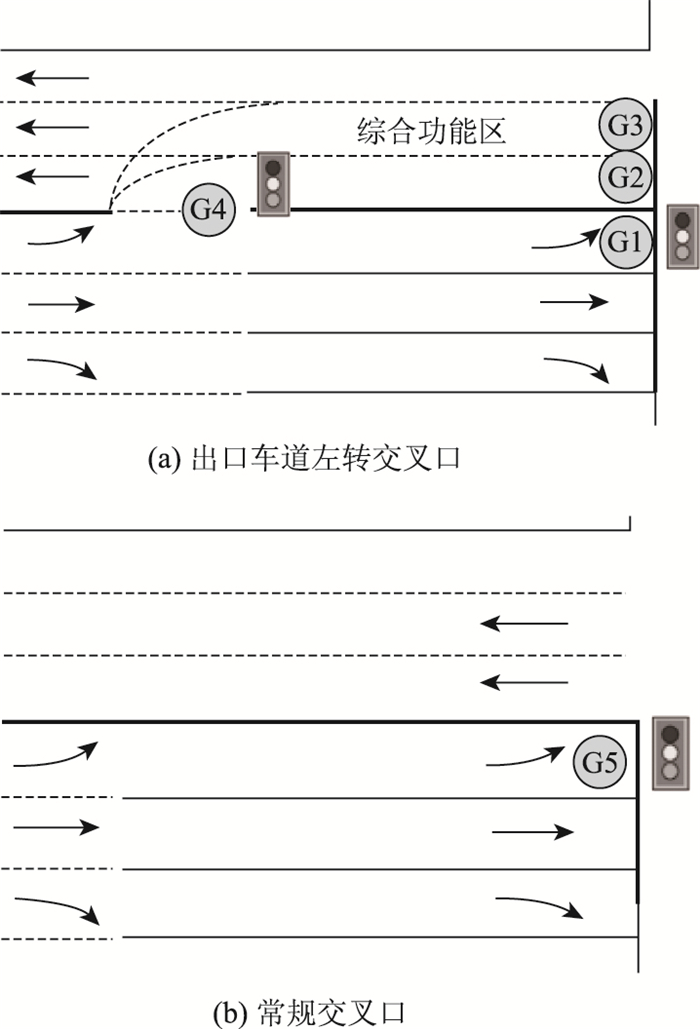

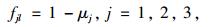

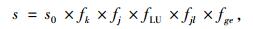

出口车道左转交叉口与常规交叉口相比,其差异主要体现在左转交通。在实际过程中,左转车道的饱和流率可能受出口车道左转这种非常规控制方式的影响。为了研究出口车道左转交叉口左转饱和流率与常规交叉口的差异,将调查对象分为5组,如图 1所示。分组1:出口车道左转交叉口进口道左转车道;分组2:出口车道左转交叉口出口道左转车道(内侧);分组3:出口车道左转交叉口出口道左转车道(外侧);分组4:出口车道左转交叉口预信号处左转车道;分组5:常规交叉口左转车道。

|

| 图 1 研究对象分组 Fig. 1 Groups of study subjects |

| |

经过实测调查,获取每辆车经过停车线的时刻,从而计算得到各调查点各分组的饱和流率,如表 2所示。统计中,为了消除绿灯初期车辆起动延误对饱和流率的影响,从排队第5辆车开始作为有效数据[17]。同时为消除个别驾驶人精力不集中导致的异常数据的影响,将车头时距观测值按大小排序,剔除末尾个别过大的车头时距值以及去除观测数据中非正常值计算均值[18]。

| 调查点 | 分组1 | 分组2 | 分组3 | 分组4 | 分组5 | 组1-组5/% | 组2-组5/% | 组3-组5/% | 组4-组5/% |

| 1 | 1 603 | 1 162 | 1 161 | 1 339 | — | -6.3 | -32.0 | -32.1 | -21.7 |

| 2 | 1 635 | 1 176 | 1 158 | 1 355 | — | -4.4 | -31.2 | -32.3 | -20.8 |

| 3 | 1 552 | 1 149 | 1 128 | 1 422 | — | -9.2 | -32.8 | -34.0 | -16.9 |

| 4 | 1 572 | 1 141 | 1 144 | 1 387 | — | -8.1 | -33.3 | -33.1 | -18.9 |

| 5 | 1 614 | 1 151 | 1 133 | 1 403 | — | -5.6 | -32.7 | -33.8 | -18.0 |

| 6 | 1 633 | 1 190 | — | 1 190 | — | -4.5 | -30.4 | — | -19.1 |

| 7 | 1 383 | 1 161 | 1 172 | 1 358 | — | -2.6 | -32.1 | -31.4 | -20.6 |

| 8 | — | — | — | — | 1 710 | — | — | — | — |

进一步将分组1~4分别与分组5进行对比,发现各出口左转车道交叉口左转车流在预停车线和主停车线饱和流率均显著小于常规交叉口左转饱和流率,平均降低5.8%,32.1%,32.8%和19.4%。因此,出口车道左转的设置方式对交叉口内进口道常规左转车道、出口左转车道以及预停车线处的饱和流率存在影响。

3 饱和流率修正模型 3.1 预停车线饱和流率修正对于中央分隔带开口预停车线处的饱和流率,将从出口车道上一相位车辆未清空造成车辆阻滞、驾驶员非正常驾驶行为2个方面进行修正。

(1) 出口车道上一相位车辆未清空造成车辆阻滞

在综合功能区,为了避免对向直行与左转车流发生冲突,需利用预信号控制左转车辆进入待行区的时间。若预信号绿灯信号启亮后仍有对向直行车辆滞留在综合功能区,将对其正常通行产生影响。该事件的发生概率与2个相位之间的绿灯时间差、上一相位车辆在综合功能区内驶离交叉口的速度、交叉口综合功能区的长度等因素有关。

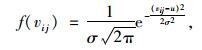

根据调查数据,对向直行车流在综合功能区内通行的车速分布进行正态性检验,显著性达0.937,得到速度分布概率密度函数如式(1)所示。在末尾车辆平均速度满足式(2),可保证无车辆滞留。则发生车辆未驶离综合功能区的概率如式(3)所示。

|

(1) |

式中,vij为第i个周期第j辆车驶离综合功能区的平均速度;u=10.66,σ2=1.675分别为速度的期望和方差。

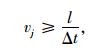

|

(2) |

式中,vj为末尾车辆速度;l为交叉口综合功能区长度;Δt为预信号绿灯时间与上一相位绿灯结束时间间隔。

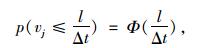

|

(3) |

式中,p为发生车辆未驶离综合功能区的概率;Φ为正态分布的分布函数。

当车辆滞留发生情况下,通过数理统计发生综合功能区车辆未清空情况的预停车线处饱和流量变化情况,得到其影响系数,如式(4)所示。

|

(4) |

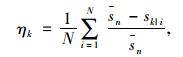

式中,ηk为发生综合功能区车辆未清空情况下饱和流率的影响;N为发生综合功能区车辆未清空情况的周期数;

综合其发生概率及其影响,综合功能区车辆未清空情况的修正参数为:

|

(5) |

式中fk为综合功能区车辆未清空情况的修正参数。

(2) 驾驶员非正常驾驶行为修正

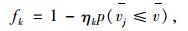

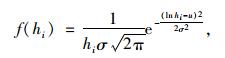

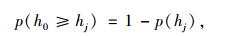

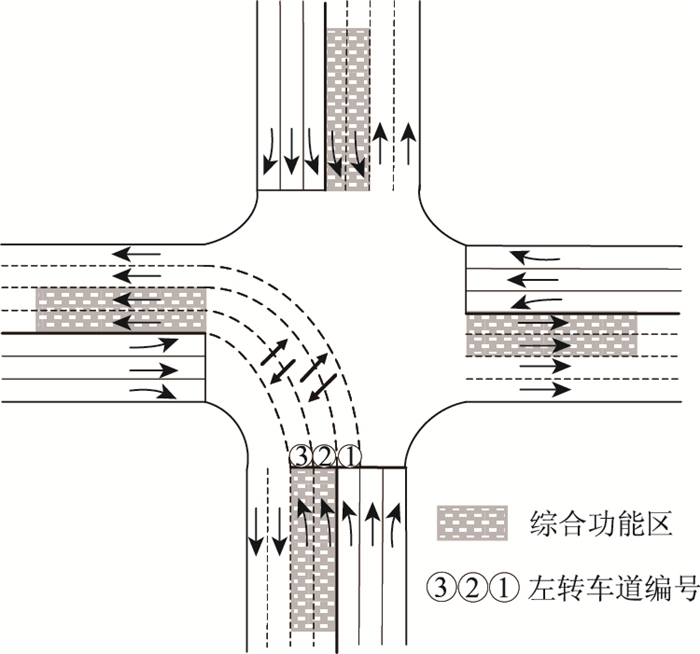

出口车道左转控制可能会造成驾驶员的不适应,尤其对于不熟悉的驾驶员,对于是否可以进入综合功能区会产生困惑,从而造成车头时距的波动。通过对调查数据取对数后的频率分布进行正态分布分析,P值为0.13>0.05,满足正态分布,则车头时距对数化的分布概率密度函数如式(6)所示,进而得到驾驶员非正常驾驶行为发生概率,如式(7)所示。此时饱和流率会比正常行驶时的饱和流率小,影响系数如式(8)所示。综合其发生概率及其影响,综合功能区车辆未清空情况的修正参数如式(9)所示。

|

(6) |

式中,σ2为车头时距对数的方差,拟合结果为0.445;u为车头时距对数的均值,拟合结果为0.93。

|

(7) |

|

(8) |

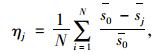

式中,ηj为驾驶员非正常行驶的影响系数;N为发生非正常驾驶行为的周期数;

|

(9) |

式中fj为非正常驾驶行为修正系数。

3.2 进口道主停车线饱和流率修正对于进口道主停车线处的饱和流率,将从车道利用修正、多左转车道修正、有效绿灯时间3个方面进行修正。

(1) 车道利用修正

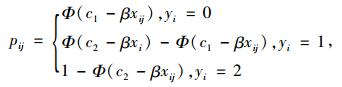

由于车道组有多于一条的左转车道,驾驶员在预停车线处会有车道选择,导致各条车道交通量分布的不均匀性。由于车道选择行为具有离散性,根据离散选择模型,建立多元选择模型,如式(10)所示,其中决策效用函数可由式(11)确定。因此,得到预信号处第i周期选择第j车道的概率,如式(12)所示,从而得到车道利用修正参数,如式(13)所示。

|

(10) |

|

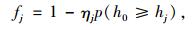

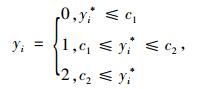

(11) |

式中,yi为离散因变量,这里指驾驶员车道选择的结果;0,1,2分别为驾驶员选择常规左转车道、出口左转车道(内侧)、出口左转车道(外侧);β,c1,c2为待拟合系数;yij*为预信号停车线处第n辆车在第i周期第j车道的决策观测值;xij为车道中排队车辆末车与预停车线处首车的位置差;ui为随机误差项,服从某种分布函数,本研究采用车辆预停车线处的车头时距分布函数。

|

(12) |

|

(13) |

式中,pij为预信号处第i周期选择第j车道的概率;fLU为车道利用修正参数;qi为第i周期左转车道组交通量。

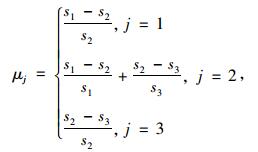

(2) 多左转车道修正

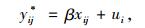

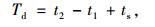

多条左转车道在运行过程中车流可能相互干扰,造成饱和流率的降低。如图 2所示,单条左转车道运行中不会有左右车辆的干扰,当多股左转车流同时运行时,车流会受到相邻车道车流的干扰。按式(14)对调查数据进行统计,得到多左转车道互相干扰对饱和流率的影响程度,进而可按式(15)计算多左转车道修正。

|

| 图 2 多车道互相干扰 Fig. 2 Mutual interference of multi-lanes |

| |

|

(14) |

式中,μj为第j条左转车道饱和流率干扰系数;s1,s2,s3分别为进口道常规左转车道(编号为1)、出口道综合功能区车道(排号规则由内到外依次递增,编号为2,3)的饱和流率。

|

(15) |

式中fjl为第j条左转车道饱和流率左转修正系数。

(3) 有效绿灯时间修正

当主信号绿灯开始一段时间后,左转车道排队车辆的消散波已传播至预停车线处,之后到达的车辆无法进入出口车道左转,造成后续绿灯时长无法被有效利用。根据交通流波动理论,进口道常规左转车道排队车辆消散波传播到预停车线处的时间可按式(16)计算。

|

(16) |

式中,Td为进口道常规左转车道排队车辆消散波传播到预停车线的时间;t1,t2分别为绿灯时间启亮、排队车辆末车启动时间;ts为车辆启动损失时间。

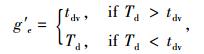

因此,出口道实际有效绿灯时间可按式(17)确定,将其换算为饱和流率修正,如式(18)所示。

|

(17) |

式中,g′e为出口道实际有效绿灯时间;tdv为主信号绿灯时间开始到预信号绿灯结束时间差。

|

(18) |

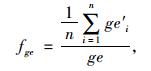

式中,fge为考虑有效绿灯时间的饱和流率修正;ge′i为第i周期出口车道有效绿灯时间;ge为主信号有效绿灯时间。

3.3 出口车道左转控制饱和流率修正模型综上所述,建立基于实测的出口车道左转交叉口左转车道饱和流率计算公式如式(19)所示。该模型由以上各系正系数构成,其中,fk,fj, 2个修正系数与预停车线处修正有关,fLU,fjl,fge,3个修正系数与主停车线修正有关。

|

(19) |

式中s0表示正常左转交叉口左转车道饱和流率。

4 模型检验与讨论 4.1 模型检验根据实测数据对上述修正系数进行运算,得到各车道饱和流率修正参数相关系数,如表 3所示。将计算值与实际调查得到的饱和流率进行比较,如表 4所示。修正后各车道饱和流率与实际饱和流率无明显差异,主停车线处饱和流率估算平均误差为1.6%,最大误差为7.0%;预停车线处饱和流率估算平均误差为1.5%,最大误差为2.7%,均满足精度要求。

| 调查点 | 分组1 | 分组2 | 分组3 | 分组4 | ||||||||||

| fLU | fjl | fge | fLU | fjl | fge | fLU | fjl | fge | fk | fj | ||||

| 1 | 1 | 0.911 | 1 | 0.901 | 0.885 | 0.844 | 0.883 | 0.917 | 0.844 | 0.956 | 0.841 | |||

| 2 | 1 | 0.955 | 1 | 0.910 | 0.943 | 0.828 | 0.874 | 0.926 | 0.828 | 0.956 | 0.841 | |||

| 3 | 1 | 0.921 | 1 | 0.906 | 0.899 | 0.82 | 0.878 | 0.913 | 0.82 | 0.956 | 0.841 | |||

| 4 | 1 | 0.922 | 1 | 0.914 | 0.883 | 0.853 | 0.860 | 0.907 | 0.853 | 0.980 | 0.839 | |||

| 5 | 1 | 0.926 | 1 | 0.891 | 0.910 | 0.831 | 0.883 | 0.92 | 0.831 | 0.980 | 0.839 | |||

| 6 | 1 | 0.959 | 1 | 0.903 | 0.960 | 0.859 | — | — | — | 0.955 | 0.851 | |||

| 7 | 1 | 0.958 | 1 | 0.895 | 0.931 | 0.842 | 0.879 | 0.922 | 0.842 | 0.955 | 0.839 | |||

| 调查点 | 分组1 | 分组2 | 分组3 | 分组4 | |||||||||||

| 实测值 | 计算值 | 误差/% | 实测值 | 计算值 | 误差/% | 实测值 | 计算值 | 误差/% | 实测值 | 计算值 | 误差/% | ||||

| 1 | 1 603 | 1 558 | 2.8 | 1 162 | 1 151 | 1.0 | 1 161 | 1 169 | 0.6 | 1 339 | 1 375 | 2.7 | |||

| 2 | 1 635 | 1 633 | 0.1 | 1 176 | 1 215 | 3.3 | 1 158 | 1 146 | 1.1 | 1 355 | 1 375 | 1.5 | |||

| 3 | 1 552 | 1 575 | 1.5 | 1 149 | 1 142 | 0.6 | 1 128 | 1 124 | 0.4 | 1 422 | 1 375 | 3.3 | |||

| 4 | 1 572 | 1 577 | 0.3 | 1 141 | 1 177 | 3.1 | 1 144 | 1 138 | 0.6 | 1 387 | 1 406 | 1.4 | |||

| 5 | 1 614 | 1 583 | 1.9 | 1 151 | 1 152 | 0.1 | 1 133 | 1 154 | 1.9 | 1 403 | 1 406 | 0.2 | |||

| 6 | 1 633 | 1 640 | 0.4 | 1 190 | 1 273 | 7.0 | — | — | — | 1 383 | 1 390 | 0.5 | |||

| 7 | 1 666 | 1 638 | 1.7 | 1 161 | 1 200 | 3.3 | 1 172 | 1 167 | 0.5 | 1 358 | 1 370 | 0.9 | |||

4.2 讨论

在预停车线处,综合功能区车辆未清空情况的修正参数fk,每个调查点修正幅度均较小,因为交叉口设计者们往往要考虑车辆在综合功能区内行驶时间过长以至于在预信号绿灯开始后都未驶离综合功能区,所以他们在设计交叉口之初就会避免发生上述危险情况。但是,现实中总会有个别车辆会发生上述驾驶行为,造成大的交通延误,所以有必要对其分析,修正系数建议取0.95~0.98。对于非正常驾驶行为修正系数fj,由于部分驾驶员对此通行规则不熟悉,犹豫是否进入综合功能区的现象较为普遍,对饱和流率的影响较为明显,修正系数建议取0.85。

在交叉口停车线处,多左转车道的影响较明显,这是由于多左转同时放行带来的互相干扰次数大大增加,其中中间车道影响最严重,建议取0.88~0.95。车道利用方面对比常规左转车道,建议取0.90。对有效绿灯时间修正,正常进口道左转车道无需修正,对于出口左转车道主要与信号配时有关,所调查交叉口为了保障车辆清空,对信号配时进行了冗余设计,故修改系数为0.82~0.85。

由于驾驶员操作行为和多左转车道相互干扰是造成饱和流率下降的主要因素,有必要采取优化措施,减少影响程度。(1)预停车线处,针对非正常驾驶行为,建议设置倒计时信号灯并施划导流线和彩色铺面,提高该控制模式的视认性。(2)主停车线处,针对多左转车道相互干扰的问题,可在交叉口内部设置转向导流线,并考虑弯道加宽;车道利用不均和绿灯时间浪费问题,可采用短周期并协调主、预信号,减少综合功能区车辆阻滞。

5 结论出口车道左转交叉口是一种新型交叉口设计形式,可提高交叉口整体通行能力,但其特殊的运行方式对于左转车道饱和流率存在一定影响。本研究基于实测数据,建立了出口车道左转交叉口饱和流率修正模型,并对模型进行了检验,分析发现:

(1) 总体而言,出口车道左转控制降低预停车线处和主停车线处车道饱和流率的均值分别为19.4%和23.1%。

(2) 预停车线处,影响较大的因素是驾驶员非正常驾驶行为,对饱和流率造成的影响达到15%;出口车道上一相位车辆未清空造成车辆阻滞这个影响因素,由于信号配时考虑了冗余设计,所以很少发生。

(3) 主停车线处,车道利用、多左转相互干扰和有效绿灯对饱和流率有较明显的影响,其中车道利用的不均匀性的影响为10%;多左转相互干扰的影响平均为9%。

| [1] |

杨佩昆. 车辆通过冲突点的红绿灯交叉口通行能力的分析方法[J]. 同济大学学报:自然科学版, 1981(3): 68-76. YANG Pei-kun. An Analytical Method Based on Conflicts for Vehicular Capacity at Signalized Interactions[J]. Journal of Tongji University:Natural Science Edition, 1981(3): 68-76. |

| [2] |

赵靖, 马万经, 韩印. 出口车道左转交叉口几何及信号组合优化模型[J]. 中国公路学报, 2017, 30(2): 120-127. ZHAO Jing, MA Wan-jing, HAN Yin. Integrated Optimization Model of Layouts and Signal Timings of Exit-lanes for Left-turn Intersections[J]. China Journal of Highway and Transport, 2017, 30(2): 120-127. |

| [3] |

吴潜蛟, 罗向龙, 武奇生, 等. 车辆排队间距对交叉口通行能力的影响[J]. 公路交通科技, 2009, 26(12): 112-115. WU Qian-jiao, LUO Xiang-long, WU Qi-sheng, et al. Impact of Vehicle Headway on Intersection Capacity[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2009, 26(12): 112-115. |

| [4] |

杨晓光, 赵靖, 曾滢, 等. 短车道对信号交叉口通行能力影响研究[J]. 公路交通科技, 2008, 25(12): 151-156. YANG Xiao-guang, ZHAO Jing, ZENG Ying, et al. Research on Impact of Short Lane on Signalized Intersection Capacity[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2008, 25(12): 151-156. |

| [5] |

赵靖, 许建, 杨晓光, 等. 交织段对信号控制交叉口通行能力影响研究[J]. 交通与计算机, 2008, 26(2): 53-56, 61. ZHAO Jing, XU Jian, YANG Xiao-guang, et al. Impact of Weaving Segment on Signalized Intersection Capacity[J]. Computer and Communications, 2008, 26(2): 53-56, 61. |

| [6] |

陈晓明, 邵春福, 聂伟. 行人影响下的信号交叉口通行能力研究[J]. 土木工程学报, 2007, 40(3): 92-97, 109. CHEN Xiao-ming, SHAO Chun-fu, NIE Wei. Studies on Capacity of Signalized Intersections Influenced by Pedestrian Traffic[J]. China Civil Engineering Journal, 2007, 40(3): 92-97, 109. |

| [7] |

周晨静, 荣建, 冯星宇. 自行车对相邻直行机动车交通流干扰延误研究[J]. 北京工业大学学报, 2015, 41(5): 742-748. ZHOU Chen-jing, RONG Jian, FENG Xing-yu. Effects of Bicycle Traffic on Vehicular Delays at Signalized Intersections with Pre-right-turn Lanes[J]. Journal of Beijing University of Technology, 2015, 41(5): 742-748. |

| [8] |

赵靖, 杨晓光. 行人-自行车对两种交叉口设计模式通行能力的影响[J]. 公路交通科技, 2016, 33(8): 114-119, 126. ZHAO Jing, YANG Xiao-guang. Impact of Pedestrian and Bicycle on Capacity of Two Design Types of Intersection[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2016, 33(8): 114-119, 126. |

| [9] |

陈亦新, 贺玉龙, 孙小端, 等. 信号交叉口左弯待转区对左转车道通行能力的影响[J]. 长安大学学报:自然科学版, 2015, 35(6): 111-116. CHEN Yi-xin, HE Yu-long, SUN Xiao-duan, et al. Impact of Left-turn Waiting Areas on the Capacity of Left-turn Lane in Signalized Intersection[J]. Journal of Chang'an University:Natural Science Edition, 2015, 35(6): 111-116. |

| [10] |

NEWELL G. Theory of Highway Traffic Signals, FHWACAUCBITSRR-89-7[R]. Berkeley: University of California, 1989.

|

| [11] |

KAGOLANU K, SZPLETT D. Saturation Flow Rates of Dual Left-turn Lanes[C]//2nd International Symposium on Highway Capacity. Sydney: ARRB Group Limited, 1994: 325-334.

|

| [12] |

KIMBER R M, MC DONALD H, HOUNSELL N B. The Prediction of Saturation Flow for Road Junctions Controlled by Traffic Signals, Research Report 67[R]. Berkshire, England: Transport and Road Research Laboratory, 1986.

|

| [13] |

AKCELIK R. Traffic Signals: Capacity and Timing Analysis, Research Report ARR No. 123[R]. Victoria: Australian Road Research Board, 1998.

|

| [14] |

TEPLY S, JONES A M. Saturation Flow:Do We Speak the Same Language?[J]. Transportation Research Record, 1991, 1320: 144-153. |

| [15] |

Road and Transportation Research Association. HBS2015:German Highway Capacity Manual[M]. Berlin: FGSV, 2015.

|

| [16] |

田云强, 商振华. 城市道路交叉口出口道可变车道设置研究[J]. 城市交通, 2014, 12(1): 74-80. TIAN Yun-qiang, SHANG Zhen-hua. Design of Reversible Exit Lanes at Urban At-grade Intersections[J]. Urban Transport of China, 2014, 12(1): 74-80. |

| [17] |

Transportation Research Board. HCM2010:Highway Capacity Manual[M]. Washington, D. C.: Transportation Research Board, 2010.

|

| [18] |

邵长桥, 荣建. 信号交叉口专用双左转车道通行能力[J]. 交通运输工程学报, 2010, 10(4): 79-84. SHAO Chang-qiao, RONG Jian. Capacity of Exclusive Dual Left-turn Lanes at Signalized Intersection[J]. Journal of Traffic and Transportation Engineering, 2010, 10(4): 79-84. |

2018, Vol. 35

2018, Vol. 35