扩展功能

文章信息

- 靳炜

- JIN Wei

- 基于材料就地再生的道路养护车辆加热工艺研究

- Study on Heating Process of Road Maintenance Vehicle Based on In-place Material Recycling

- 公路交通科技, 2018, 35(7): 29-34

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2018, 35(7): 29-34

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2018.07.005

-

文章历史

- 收稿日期: 2017-12-14

沥青混凝土和水泥混凝土路面是目前国内外高等级道路的主要结构形式,但沥青混凝土材料的诸多优异路用特性(主要表现在路面平整度、行车舒适性、优良持久的抗滑构造和路面材料再生利用的技术可行性及工程实施的方便性等)使得沥青路面在国内外高等级道路通车里程中占有绝大部分(92%以上)。显然,无论是道路的新建,还是建成通车后的日常养护,沥青路面都是道路建设和管理部门的主要工作重点。21世纪初以来,世界范围不可再生能源危机的持续和工业污染的有害排放日益引起各国政府的关注。作为道路面层的主要结构形式,沥青路面的再生利用已引起人们的特别关注。依照我国交通运输部颁布的有关技术规范,沥青路面养护工程可依照工程规模分为较大面积的路面翻新改造和较小面积的局部处置2种主要形式。前者由于处置面积较大,目前已实现了“机械铣刨-材料摊铺-压实成型”施工工艺的普及;后者为道路日常运行中常常出现的因自然光候及行车荷载的长期作用而出现的以坑槽、拥包、裂缝和材料松散[1-2]等常见病害,其单块面积通常不大于2 m2。虽然这种局部损坏面积较小,但出现频率高,对道路的行车安全构成更为严重的隐患。而且,若不及时处置,局部损坏会迅速漫延而引发道路的大面积损坏。在这些病害处置工程中,目前国内外均大量使用沥青路面多功能养护车辆(以下简称养护车)完成作业,以保持路面良好的服务状态[3-5]。这是基于如下主要原因:

(1) 路面病害处置需要多工序(清扫、挖切、黏结油撒布、材料制备、新料填充和压实等)联合作业;

(2) 作业中必须提供多种原材料,如具有工作温度的高温沥青(或常温乳化沥青)和不同粒径的级配矿料等;

(3) 作业往往需要较长的巡路里程,一旦发现病害即要求快速完成(路面局部病害必须随时处置)。

而现代型多功能养护车由于具有良好的机动性和作业的综合性多功能等特点,已成为国内外完成沥青路面日常养护作业的首选机种。在病害处置中必然会产生大量的路面旧材料,借鉴国外技术和相应的工程经验并根据我国的道路情况进行技术再创新,目前我国研发的高性能养护车已能对这些材料进行现场再生和利用。材料的再生和重复利用[6]不仅具有明显的经济效益,而且具有突出的节能环保社会效益,这已为国际道路工程学术界所公认。但作为一种较为典型的有机化合物,沥青在常温下呈固态和半固态,由其作为黏结剂与级配矿料拌和而成的沥青混合料必须经过加热达到一定的温度,通常为(160±5)℃才能使用。众所周知,无论是沥青还是级配矿料,都呈现热容量较大而导热性能较差的特点[7]。为了达到加热升温的目的,必须施加足够的热量。工程实践表明,在沥青路面病害就地处置的整个工序中,旧材料再生的加热费用约占整个病害处置成本的40%以上。为了降低工程成本,同时有效减少加热过程中能量的消耗及有害废气的排放,研究材料加热过程中的工艺优化是十分必要的。

1 加热温度的优化沥青路面主要是由级配矿料和沥青按设计油石比搅拌而成的混合料,其中沥青作为一种典型的高分子物质和石油炼制过程中的副产品[8],由于常年暴露在自然光候和以车辆为主的上部荷载的反复作用之下,必然会呈现一定程度的老化现象[9]。因此,在路面加热过程中应尽可能减少和规避其二次老化以保证其再生材料的路用性能。纵观目前国内外沥青混合料再生领域,均采用火焰接触式加热方法(其热源多种多样,如柴油、重油、CNG和LNG等)。而可见光的温度往往高于1 200 ℃,大大高于沥青的闪点,不仅因加热深入性差(沥青混合料具有较大热容量且导热性能较差)而造成热效率低下,而且由于加热过程中温度过高使得沥青中存在的轻质油分过度挥发造成沥青混合料的二次老化[10],其结果会严重降低其路用品质。

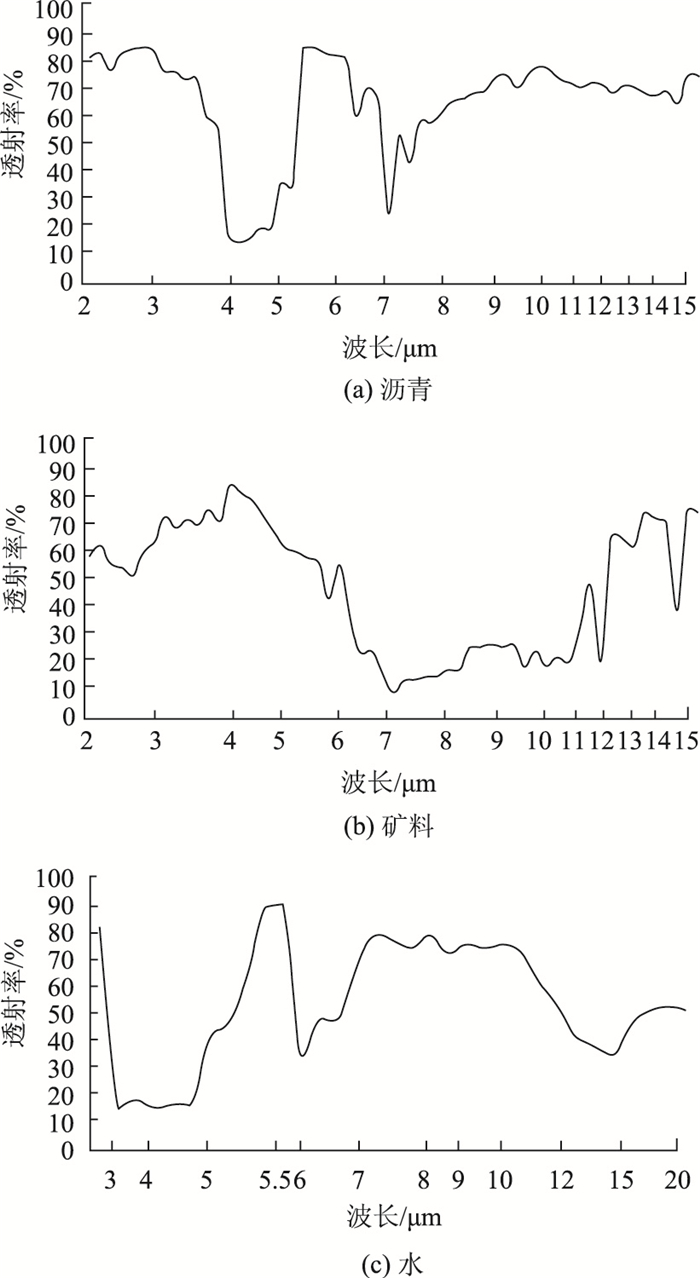

为了选择较佳的加热温度,可对沥青进行1~15 μm波段范围内的红外辐射扫描,以确定其在热辐射状态下的较佳热吸收频谱范围。图 1是利用傅里叶光谱仪扫描得到的红外扫描透射曲线(透射率的高低与热吸收效率的高低成反比)。

|

| 图 1 远红外波段内的红外扫描光谱曲线 Fig. 1 Infrared scanning spectral curves within far-infrared band |

| |

沥青混合料中的其他成分,即矿料和所含水分的红外扫描曲线也可得到与沥青相似的结果(见图 1(b)~图 1(c))。

由上述热辐射光谱曲线分析,沥青、矿料和水在远红外波段存在范围较大的受热吸收带,特别是沥青和水在3.5~4.0 μm波段范围及其附近为吸收峰值。作为一种混合物质的加热,目前尚难以找到或合成一种对沥青、水、矿料和其他添加物等多种物质均特别吻合的所谓“广谱”型辐射源。而沥青和水,前者是沥青混合料中的黏结剂,后者是加热过程中的主要耗能因素,因此在加热频谱中主要考虑沥青和水是适宜的。矿料的吸收峰值虽然向后推移,但在整个红外区段均有较好的吸收带。

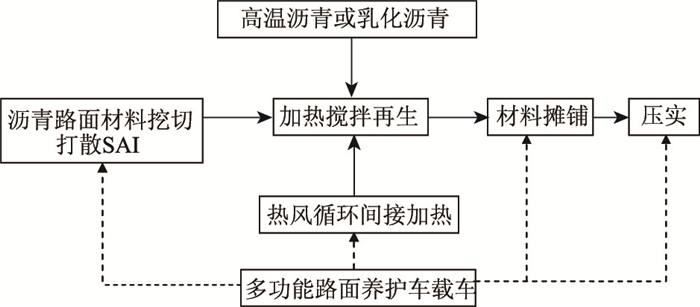

根据经典光学理论中的维恩-葛利琴位移定律(Wien displacement law)的表述,辐射(加热)面温度与被加热物体的固有吸收峰值波长的乘积为一常数,即维恩常数:

|

(1) |

式中,W为加热面的热辐射温度;λm为被加热物体的固有吸收峰值波长;A为Wien(维恩)常数,取2 897。

根据上述试验和分析的结果,若沥青混合料的固有吸收峰值波长范围取3.5~4.0 μm,根据维恩位移定律的相应表述,则加热温度取450~550 ℃左右为好,此时的热辐射频率与沥青混合料的固有吸收峰值波长基本吻合,因此能够实现受热材料内部分子的共振而明显提高加热效率,而较低的加热温度能够明显降低加热过程中材料的老化现象。

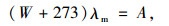

有鉴于上述分析,近年来笔者参与设计的具有沥青路面现场再生利用性能的JKYZ-20型多功能养护车研发和配置了热风循环加热系统[11]。由于沥青混合料被加热时直接接触的是温度较低的热风,而非过高温度火焰(可见光)的直接作用,使得沥青路面材料现场再生利用的热效率和作业效果明显提高,有效规避和减少了再生材料在再生过程中的二次老化。工艺改进后JKYZ-20养护车的作业工序如图 2所示。

|

| 图 2 采用热风循环加热方式的现场再生型养护车的作业工序 Fig. 2 Working procedure of on-site recycling maintenance vehicle using heated air circulation heating method |

| |

经太(原)佳(县)高速、大(同)运(城)高速和208,107国道等高等级道路实体工程应用表明,养护车专设的热风循环间接加热系统的热辐射温度能够保持在520~560 ℃范围内,与上述分析和计算结果基本吻合,其工程应用效果达到了设计要求。

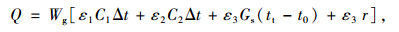

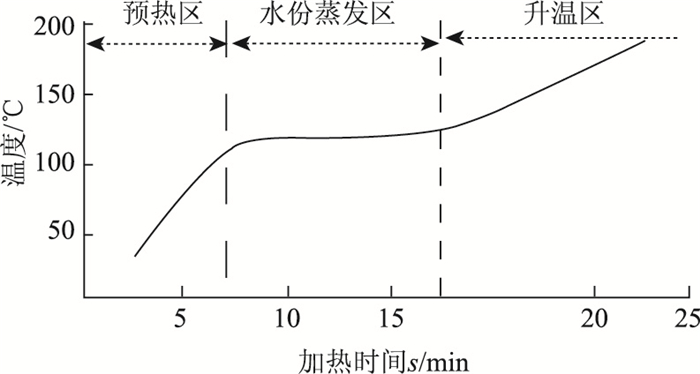

2 降低材料中的含水量及相应工程举措沥青路面是由多种原材料混合而成的混合料,在长期的自然光候作用下,难以避免会侵入各种杂质。其中影响材料再生因素较大的当属水分的侵入(以自然落水和地下水侵入为主)。混合料含水量的增加会明显减缓再生过程中的材料温升速度[12]。由于沥青混合料加热结束时的工作温度已明显超过水的沸点,所以材料再生的加热过程能够被分为3个基本区间,即低于100 ℃的预热区间、水分蒸发区间和高于水分沸点的升温区间。基于沥青混合料中各种不同原材料的相应受热特性,能够列出相应的热平衡方程式:

|

(2) |

式中,Q为单位时间内混合料加热所需热量;Wg为混合料加热量;ε1为级配矿料在混合料中所占比例;C1为级配矿料的比热容;Δt为混合料加热始终的温度差;ε2为沥青在混合料中的比例;C2为沥青的比热容;ε3为水分在混合料中的比例;Gs为水的比热容;tt, t0为水分蒸发温度和加热时的初始温度;r为水的汽化热。

如果输入相应的数据,能够容易地对混合料再生中的加热热量进行量化并作为单位时间内燃烧器能耗选择的依据(由于比热容C因材料所处温度不同有所差异,故上述计算可以材料各自比热容的平均值计入)。由热平衡方程显示,虽然水在整个混合料中所占比例较小(通常≤1.5%),但由于水分的蒸发需要消耗大量的热量(反映在较大的汽化热数据),使得水分在蒸发区间的耗能占到整个材料再生加热热量的45%以上,其加热过程的升温速率曲线(利用JKYZ-20养护车作业,环境温度25~30 ℃,间歇作业单次200 kg,混合料含水量≤2.0%且经打散后块径≤20 mm,燃烧器单位发热量8.5×104 kcal/h)。能够较为形象地反映这一现象(见图 3)。

|

| 图 3 沥青混合料的升温速率 Fig. 3 Heating rate of asphalt mixture |

| |

有鉴于此,遏制并降低混合料中的含水量是节约加热热量(即降低加热过程的燃料消耗)的有效手段。同时,含水量的降低能够明显缩短混合料的制备周期,从而提高路面病害现场处置的作业效率而有效减少路面病害处置工程对交通流的影响[13]。在实际工程中,应尽可能选择在晴好天气进行作业。如果采用备好的材料进行再生,则这些材料从挖切(或铣刨)、运输、筛分和保存的整个过程都应特别注意防止水分的侵入,尽可能保持干燥状态。

3 在混合料再生工艺中增设材料打散工序道路养护车主要采用在现场采集的路面材料(路面病害挖切)作为再生混合料的来源,同时根据材料的老化情况和矿料级配的变化辅以部分新料和沥青(高温沥青或常温乳化沥青)。目前,路面病害的挖切以各种镐挖(液压镐、电镐和风镐等)为主。镐挖产生的混合料能够较好地保持混合料的原设级配[14],但块径较大,所以再生时需要较长的加热时间而延长病害的处置周期。如笔者曾对目前我国道路基层养护单位大量配置的拖行式滚筒加热再生设备(火焰直接接触式加热)进行长期观测的统计数据显示,将镐挖混合料加热至使用温度的时间不少于50 min。如果将这些混合料的块径打散至≤20 mm后,其相应的加热时间只需要20 min内即可实现(见图 3)。显然,在路面材料再生过程中增设旧料打散工序是十分必要的,能够达成下述主要效果:

(1) 加热时间的缩短能够显著减少混合料的再次老化,保证再生材料的路用性能及有效减少道路病害处置工程对道路交通流的影响[15];

(2) 提高材料再生的作业效率60%以上,并使相应的燃料投入减少55%以上,同时再生过程中的有害排放得到有效遏制;

(3) 材料的打散必然伴随着振动筛分工序,这对于滤去旧混合料中往往难以剥离的各种杂质[16](以各种土石和沥青老化形成的粉末为主),保证再生材料的路用性能是非常重要的。

4 结论沥青路面材料的就地再生利用已成为国内外道路工程学术界的共识和研究重点之一,而作为一种现代道路养护设备,沥青路面养护车对于快速处置各种道路日常病害的作用不可或缺[17]。本研究针对目前多功能养护设备及其传统作业工艺的某些技术短板,特别是火焰直接加热致使材料高温受热而加剧老化的弊端,探讨材料加热工艺和加热温度的优化及提高加热效率的举措,其结果对于保证路面材料的路用特性、减少和规避材料的二次老化、降低有害排放和节约能耗具有重要意义[18]。基于沥青混合料的受热特性及红外热辐射分析的相应结论,提出了混合料加热温度的优化数据。在理论分析基础上导出了热风循环加热技术方案,并对其工程实施效果进行了评价。路面材料就地再生工艺和相关节能技术涉及筑路材料、专用设备、热量交换、自动控制和工艺设计等不同学科。随着使用年限的增加,道路状况也将不断恶化[19],在日常养护工程中产生的沥青旧混合料会不断增加。因此,随着我国道路等级和通车里程的不断提高及全社会节能环保意识的不断增强,必然会对沥青路面材料就地再生工艺提出更高的技术要求,相应的新工艺和新的结构设计会不断涌现以与之相适应。

| [1] |

季节, 索智, 许鹰, 等. SMA温拌改性再生沥青混合料性能试验[J]. 中国公路学报, 2013, 28(5): 28-33. JI Jie, SUO Zhi, XU Ying, et al. Experimental Research on Performance of Warm-recycled Mixture Asphalt with SMA[J]. China Journal of Highway and Transport, 2013, 28(5): 28-33. |

| [2] |

周志刚, 杨银培, 张清平, 等. 再生剂对旧沥青的再生行为[J]. 交通运输工程学报, 2011, 11(6): 10-16. ZHOU Zhi-gang, YANG Yin-pei, ZHANG Qing-ping, et al. Recycling Behavior of Recycling Agent on Aged Asphalt[J]. Journal of Traffic and Transportation Engineering, 2011, 11(6): 10-16. |

| [3] |

LI Xiang-yang. Preventive Maintenance of High Grade Highway Asphalt Pavement[J]. Road Machinery & Construction Mechanization, 2005, 22(10): 36-44. |

| [4] |

郭志东, 刘鹏飞, 滕飞. 稀浆封层技术在乡村公路养护工程中的应用研究[J]. 公路工程, 2013, 38(5): 84-88. GUO Zhi-dong, LIU Peng-fei, TENG Fei. Research on Application of Slurry Seal Technology in Maintenance Project of Rural Highway[J]. Highway Engineering, 2013, 38(5): 84-88. |

| [5] |

樊旭英, 高凤春, 王海龙, 等. 基于改进EW-AHP的沥青路面预防性养护评价模型[J]. 公路交通科技, 2017, 34(9): 8-13. FAN Xu-ying, GAO Feng-chun, WANG Hai-long, et al. A Model for Asphalt Pavement Preventive Maintenance Evaluation Based on Improved EW-AHP[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2017, 34(9): 8-13. |

| [6] |

赵文珅. 美日两国沥青路面旧料再生经验与最佳实践[J]. 筑路机械与施工机械化, 2017(8): 23-37. ZHAO Wen-shen. Experiences and Best Practice in Recycling Waste Materials of Asphalt Pavement in America and Japan[J]. Road Machinery & Construction Mechanization, 2017(8): 23-37. |

| [7] |

王贵生. 沥青路面材料再生工艺分析及其工程应用的比选[J]. 交通节能与环保, 2018, 14(2): 56-57. WANG Gui-sheng. Analysis of Regeneration Process of Asphalt Pavement Materials and Comparison of Engineering Applications[J]. Energy Conservation & Environmental Protection in Transportation, 2018, 14(2): 56-57. |

| [8] |

王志廷, 靳长征. 沥青加热技术[M]. 北京: 人民交通出版社, 1999. WANG Zhi-ting, JIN Chang-zheng. Asphalt Heating Technology[M]. Beijing: China Communications Press, 1999. |

| [9] |

李立寒, 张明杰, 祁文洋. 老化SBS改性沥青再生与机理分析[J]. 长安大学学报:自然科学版, 2017, 37(3): 1-8. LI Li-han, ZHANG Ming-jie, QI Wen-yang. Regeneration of Aged SBS Modified Asphalt and Its Mechanism Analysis[J]. Journal of Chang'an University:National and Science Edition, 2017, 37(3): 1-8. |

| [10] |

孔繁宝. 路面材料的再生利用及专用设备的技术优化[J]. 交通节能与环保, 2017, 22(5): 84-86. KONG Fan-bao. Recycling of Pavement Materials and Technical Optimization of Special Equipment[J]. Energy Conservation & Environmental Protection in Transportation, 2017, 22(5): 84-86. |

| [11] |

霍尚斌. 沥青混凝土材料厂拌热再生的品质管制[J]. 山西交通科技, 2009(6): 81-82. HUO Shang-bin. The Quality Control of Plant-mixed Hot Regeneration for Bituminous Mixture Materials[J]. Shanxi Science & Technology of Communications, 2009(6): 81-82. |

| [12] |

靳炜. 路面多功能养护车作业工艺的改进[J]. 山西交通科技, 2016(4): 104-106. JIN Wei. The Improvement of Operation Technology for Pavement Multifunctional Maintenance Vehicle[J]. Shanxi Science & Technology of Communications, 2016(4): 104-106. |

| [13] |

程英伟, 何晓鸣. 就地热再生沥青混合料的再生工艺研究[J]. 公路, 2014(11): 201-205. CHENG Ying-wei, HE Xiao-ming. Research on Recycling Technology of Hot-in-place Recycling Bituminous Mixture[J]. Highway, 2014(11): 201-205. |

| [14] |

靳炜. 自行式沥青路面养护车工程配置的量化分析[J]. 筑路机械与施工机械化, 2011, 22(5): 65-67. JIN Wei. Quantitative Analysis of Engineering Configuration for Self-propelled Asphalt Pavement Maintenance Truck[J]. Road Machinery & Construction Mechanization, 2011, 22(5): 65-67. |

| [15] |

陈中令. 试论沥青路面材料再生利用的经济意义及技术条件[J]. 山西交通科技, 2014(2): 24-25, 33. CHEN Zhong-ling. The Study on the Economic Significance and Technical Conditions of Asphalt Pavement Material Recycling[J]. Shanxi Science & Technology of Communications, 2014(2): 24-25, 33. |

| [16] |

王国瑞. ZYL118型沥青路面养护车结构性能特点[J]. 公路交通科技, 2002, 19(3): 163-165. WANG Guo-rui. Structure and Performance Features of ZYL118 Bitumen Pavement Maintenance Vehicle[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2002, 19(3): 163-165. |

| [17] |

尤美兰. 公路养护技术方案优化与实施研究[J]. 交通节能与环保, 2014, 10(4): 62-63, 54. YOU Mei-lan. Research on Optimization and Implementation of Highway Maintenance Technology Scheme[J]. Energy Conservation & Environmental Protection in Transportation, 2014, 10(4): 62-63, 54. |

| [18] |

李东滨. 高等级沥青路面早期病害的形成和处置[J]. 山西建筑, 2016, 42(30): 145-146. LI Dong-bin. Early Disease Forming and Disposition of High-degree Asphalt Pavement[J]. Shanxi Architecture, 2016, 42(30): 145-146. |

| [19] |

许薛军, 王俊喆, 潘宗俊. 广东省普通国省道典型路面结构衰变规律及养护技术[J]. 公路交通科技, 2017, 34(8): 16-22. XU Xue-jun, WANG Jun-zhe, PAN Zong-jun. Typical Pavement Structure Deterioration Rule and Maintenance Technology for Common Trunk Road in Guangdong Province[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2017, 34(8): 16-22. |

2018, Vol. 35

2018, Vol. 35