扩展功能

文章信息

- 曾俊铖

- ZENG Jun-cheng

- 高温条件下沥青路面结构剪应变分析

- Analysis on Shear Strain in Asphalt Pavement Structural at High Temperature

- 公路交通科技, 2018, 35(6): 30-36

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2018, 35(6): 30-36

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2018.06.005

-

文章历史

- 收稿日期: 2017-02-22

研究发现,高温条件是导致沥青路面产生车辙病害的主要原因之一[1-3],沥青路面长时间处于高温状态,沥青混合料的强度和劲度大幅度下降,导致沥青混合料产生横向剪切流动、沥青混合料抗剪强度降低。当抗剪强度下降至小于所受的剪应力时,沥青混合料就产生剪切变形,从而使沥青混合料层整体抗剪能力下降,在大量重车的反复作用下,轮迹带逐渐变形下凹,两侧逐渐膨起,形成车辙,继续发展则成为辙槽[4-5]。福建省地处南方湿热地区,早期高速公路沥青路面采用半刚性路面结构型式出现了早期损坏、耐久性差等问题。近年来采用新型组合式沥青路面(结构型式为SBS改性4 cm AC-13C+70#AC-20C+70#16 cm ATB-25+15 cm级配碎石+32 cm水稳底基层)提高路面性能,通过增加沥青层厚度,设置级配碎石基层,减少沥青路面开裂和水损坏问题。传统上采用常温条件下静态模量计算沥青路面结构内部剪应变,会发现随着沥青层厚度增加, 设置级配碎石层,沥青层内部的剪应变会增加,但实际上福建省推广应用新型组合式沥青路面近4 000 km的实践表明沥青路面并没有出现车辙问题,反而其路面抗车辙性能较传统半刚性路面还有所改善[6-7]。本研究结合福建省某高速公路现场沥青路面连续实测温度场数据,以福建高速公路采用的两种路面结构型式为研究对象,对比分析了1 d高温条件下沥青混合料动态模量和两种路面结构的沥青层剪应变,合理解释路面损坏原因,以期为福建省的沥青路面结构设计及维修养护提供参考依据。

1 路面结构力学参数和计算模型 1.1 路面结构力学参数目前沥青路面设计体系主要以多层弹性体系为基础,其中各结构层的模量、泊松比及结构层厚度是计算路面力学响应的基本参数。材料参数是最基本的计算结构设计参数,其取值大小对于路面设计结果影响巨大。由于路面材料在不同条件下(如不同温度和不同频率)会表现出不同的性能,因此各路面材料模量取值与试验方法和测定条件密切相关[8-9]。一般来说,混合料模量测定条件越接近正常的交通荷载下路面结构材料的实际状况,所测定的结构参数越客观,其用于计算的路面结构响应就越接近路面实际交通荷载的路面响应。因此为了模拟实际现场的材料结构性能, 采用动态模量参数。沥青路面结构选择我国典型半刚性结构和福建省新型组合式结构,见表 1,其中将表面层4 cm AC-13分为4个亚层,中面层AC-20分为2个亚层。

| 层位 | 混合料类型 | 半刚性结构厚度/cm | 新型结构厚度/cm | 备注 |

| 1 | AC-13 | 1 | 1 | SBS改性上面层 |

| 2 | AC-13 | 1 | 1 | |

| 3 | AC-13 | 2 | 2 | |

| 4 | AC-20 | 3 | 3 | 70#沥青中面层 |

| 5 | AC-20 | 3 | 3 | |

| 6 | ATB-25 | 8 | 8 | 70#沥青下面层 |

| 7 | ATB-25 | — | 8 | 70#或上基层 |

| 8 | 级配碎石 | — | 15 | 下基层 |

| 9 | 水稳 | 30 | — | 基层,无侧限强度5 MPa |

| 10 | 水稳 | 17 | 32 | 底基层,无侧限强度3 MPa |

| 11 | 级配碎石 | 15 | — | 垫层 |

| 12 | 路基土 | 无限 | 无限 | 一般路基土 |

结构参数为:路基土模量取36 MPa,泊松比为0.45;级配碎石垫层模量取180 MPa,泊松比为0.4;其他各层材料模量按照式(1)~(6)计算确定。

(1) 水稳基层和底基层

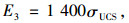

泊松比取0.2,动态模量E3的计算式为:

|

(1) |

式中σUCS为无侧限抗压强度。

(2) 级配碎石下基层

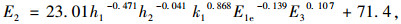

泊松比取0.4,回弹模量E2的计算式为:

|

(2) |

式中,h1为沥青层厚度;h2为级配碎石层厚度;k1为级配碎石材料参数,一般为69.3~96.5 MPa,取80 MPa;E1e为级配碎石顶面以上各层材料的当量模量,计算式为:

|

(3) |

式中,E1i为第i层沥青混合料模量;h1i为第i层沥青混合料的厚度。

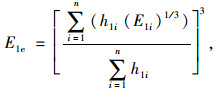

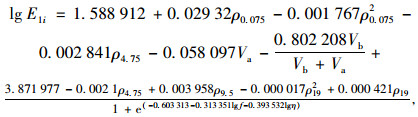

(3) 各层沥青混合料

泊松比取0.35,动态模量E1i的计算式为:

|

(4) |

式中,ρ0.075为0.075 mm通过率;ρ4.75为4.75 mm筛上累计筛余百分率;ρ9.5为9.5 mm筛上累计筛余百分率;ρ19为19 mm筛上累计筛余百分率;Va为空隙率;Vb为沥青体积率;f为所在层位的荷载频率,按式(5)计算;η为所在层位的沥青黏度,按式(6)计算。

|

(5) |

式中,hac为所在层位中间位置距路表距离;V为车速,取70 km/h。

|

(6) |

式中,A为与沥青相关的参数;VTS为与沥青相关的参数;T为所在层位中间位置路面温度。

各层沥青混合料的材料参数取值见表 2。

| 参数名称 | 对应混合料的参数取值 | ||

| AC-13 | AC-20 | ATB-25 | |

| ρ0.075/% | 6 | 5.5 | 5 |

| ρ4.75/% | 47 | 59 | 62 |

| ρ9.5/% | 23.5 | 39 | 45 |

| ρ19/% | 0 | 0 | 17.5 |

| Va/% | 6.5 | 6.5 | 6.5 |

| Vb/% | 11.6 | 11.6 | 11.6 |

| A | 9.715 | 10.650 8 | 10.650 8 |

| VTS | -3.208 | -3.553 7 | -3.553 7 |

沥青路面各层位温度通过实测某高温条件下福建省某高速公路沥青路面的温度场得到。根据现场路面温度、表 2材料参数,按照式(4)计算得到不同层位不同温度下的沥青混合料动态模量。

1.2 分析模型与计算方案力学计算采用双圆均布垂直荷载作用下的弹性层状连续体系模型,荷载图示采用我国100 kN标准荷载图示,轮胎接地压强0.7 MPa,当量圆半径10.65 cm,两个当量圆间距31.95 cm;荷载点位于XY平面坐标为(0,0)和(31.95,0),其中Y为行车方向[10]。采用BISAR程序计算相应条件下的结构剪应变。从路表开始沿深度Z方向每隔0.1 cm作为1个分析平面,每个XY分析平面分析区域为X=-20~20 cm, Y=-20~20 cm矩形,从(0, 0)开始,沿X和Y方向每隔0.5 cm选择1个计算点,每个分析平面共计算6 561个单点。

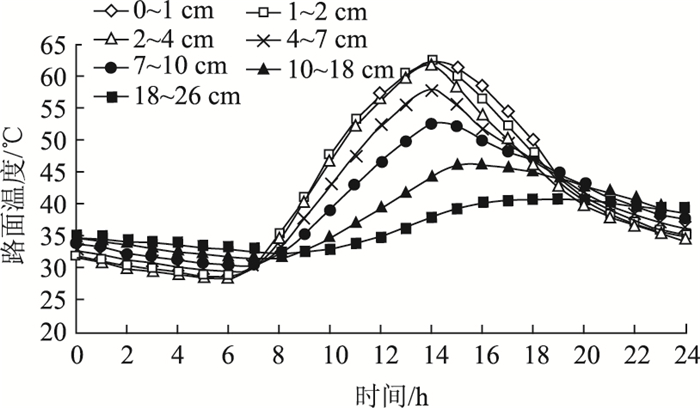

2 福建省高温条件通过福建省某高速公路现场沥青路面温度场连续实测,选择代表性的温度场数据,通过Bezier插值得到各层中间深度位置处的温度作为该层的代表温度,温度场数据见图 1。

|

| 图 1 各层中间深度处路面温度 Fig. 1 Pavement temperature at intermediate depth of each layer |

| |

可以看出,1 d中沥青路面温度场变化非常大,其中层位越浅,受大气温度影响越大,温度变化也越大,其中1 d内最高温和最低温均出现在表面层。表面层温度在14:00左右达到最高温,而6:00达到最低温,其变化时间段与大气温度变化时间段较为接近。而沿着深度方向,路面温度随大气温度影响明显出现滞后,特别是沥青层最底层,18:00该层位才出现最高温度,而8:00出现最低温度。在9:00—18:00时段,路面各层之间温度差异均大于5 ℃,14:00达到最大,为24.5 ℃。在19:00—8:00时段,这种温度差异较小,但是接近等温状态大约在7:30左右,时间非常短。因此,沥青路面设计规范中假定的15 ℃或20 ℃等温状态在实际路面中是很少存在的。

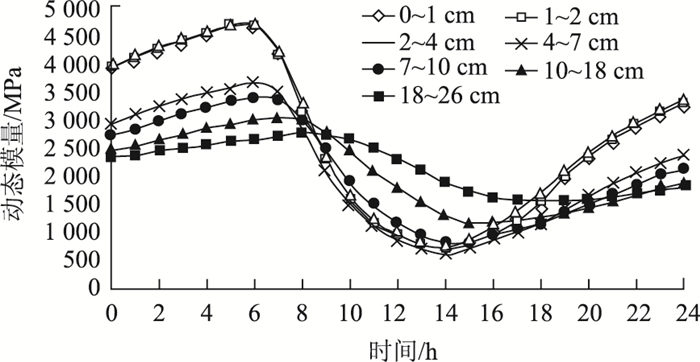

3 计算结果与分析 3.1 高温条件下沥青层动态模量计算结果根据图 1的温度、表 2中材料参数,按照式(4)可得计算到1 d中不同时刻各层沥青混合料动态模量,计算结果见图 2。

|

| 图 2 高温条件下1 d中路面温度场 Fig. 2 Temperature field of pavement structure in 1 day at high temperature |

| |

可以看出,1 d中随着温度变化,各层沥青混合料的模量不断变化。离路表越近,温度变化越大,动态模量变化越大,如0~1 cm处动态模量5:00时为最大值4 660 MPa,14:00降低到最小值706 MPa,相差6.6倍;而18~26 cm处动态模量8:00时为最大值2 765 MPa,18:00降低到最小值1 553 MPa,相差1.8倍。24 h内路面气温分布变化引起各沥青层模量的相对大小发生变化,如在20:00—8:00各沥青层模量沿深度方向降低,此时较为符合现行设计规范中推荐各层模量的变化趋势。但是在其他时间段,则不符合规范趋势,特别是高温时段10:00—15:00,动态模量沿深度方向增加。

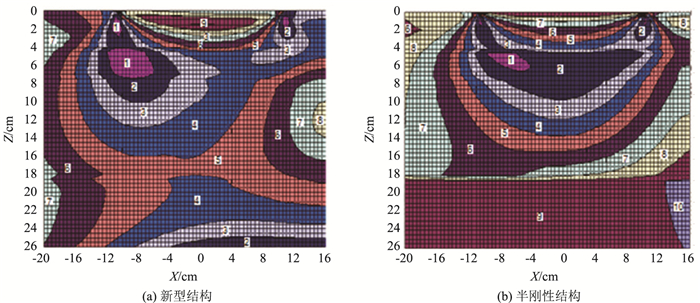

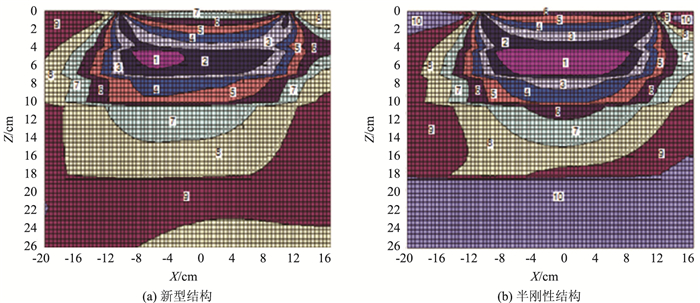

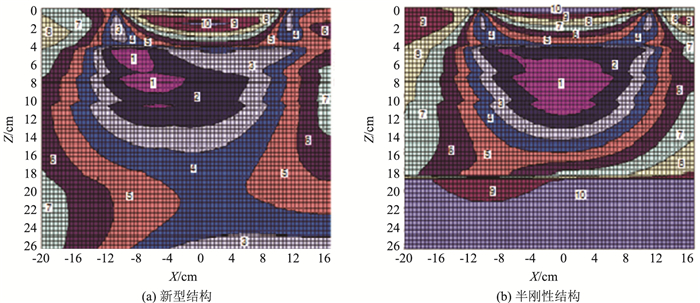

3.2 剪应变计算结果剪应变计算时,首先沿Y方向每隔0.5 cm计算所有点的剪应变,选择此方向上最大值为此Z深度、X处的剪应变值。图 3~图 5为8:00、14:00和22:00的结构剪应变分布图,各图中将相应时刻半刚性结构和新型结构的共同剪应变区间分为10个区,其中以结构最大剪应变的90%~100%为第1区间,为结构最大剪应变区域,是相同条件下最可能产生剪切破坏的区域,以“1”标识;其次结构最大剪应变的80%~90%为第2区间,以“2”标识;以此类推,结构最大剪应变的0%~10%为第10区间,以“10”标识。

|

| 图 3 8:00点100 kN双圆荷载条件下的路面结构剪应变 Fig. 3 Shear strain of pavement structure under 100 kN double circular load at 8:00 |

| |

|

| 图 4 14:00点100 kN双圆荷载条件下的路面结构剪应变 Fig. 4 Shear strain of pavement structure under 100 kN double circular load at 14:00 |

| |

|

| 图 5 22:00点100 kN双圆荷载条件下的路面结构剪应变 Fig. 5 Shear strain of pavement structure under 100 kN double circular load at 14:00 |

| |

从图 3~图 5的剪应变分布可以看出,不同时刻结构剪应变值及分布状态是不同的,主要是由于不同时刻路面结构温度场不同导致沿深度方向沥青混合料动态模量不断变化。温度条件影响结构剪应变分布。在1 d中温度较高时间段,如14:00时应变90%~100%区间主要分布在5~7 cm深度处,即中面层的上部。但随着路面温度的下降,应变90%~100%区间向更深处发展,如22:00时达到11.5 cm,为下面层(新型结构为上基层)的上部。同样应变80%~90%区间也有相同的变化趋势,在22:00时达到13.5 cm,到达下面层(新型结构为上基层)的上部。同时温度条件还会影响不同剪应变水平的分布区域面积和形态,例如半刚性结构应变90%~100%区间在不同时间段面积和形态均产生较大差异。

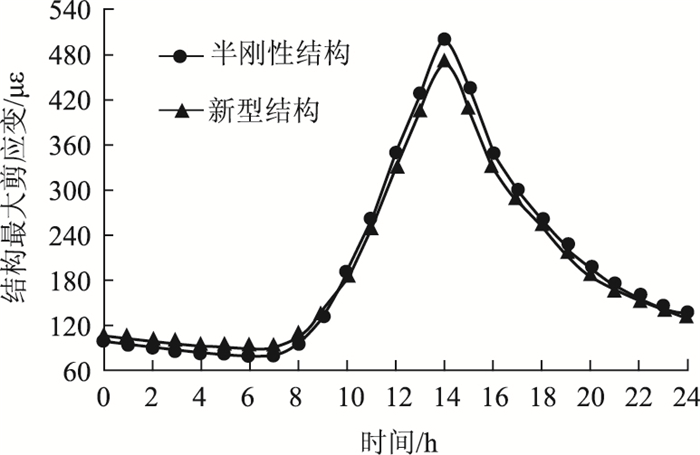

图 6为不同时刻相应温度条件下结构最大剪应变。可以看出,7:00时刻路面温度低、沥青混合料模量大,因此结构剪应变水平最低;而14:00路面温度高、沥青混合料模量小,相应剪应变水平最大。对于半刚性结构和柔性结构,结构最大剪应变最小值分别为79.85 με和91.88 με,而最大值分别为497.9 με和470.7 με,相应相差6.2倍和5.1倍。可见温度条件对路面结构剪应变水平影响非常大。从不同结构型式看,1 d内半刚性结构和新型结构的最大剪应变相差6.2倍和5.1倍,可见两种结构对温度变化的敏感性不同。在23:00—8:00相对低温时段,半刚性结构的应变90%~100%区间面积及结构最大剪应变值均小于柔性结构相应值,说明在这个时间段的温度条件下,半刚性结构抗永久变形能力优于新型柔性结构;而在8:00—23:00区间相对高温时段,半刚性结构的应变90%~100%区间面积及结构最大剪应变值均大于柔性结构相应值,说明在这个时间段的温度条件下,半刚性结构抗永久变形能力差于新型柔性结构。根据相关文献,沥青路面的90%车辙发生在气温≥30 ℃、路表温度>36 ℃的条件,因此只有分析相对高温条件下的结构剪应变才有意义。在气温≥30 ℃、路表温度>36 ℃的条件下,新型结构最大剪应变要低于半刚性结构,而且随着温度的升高,新型结构的剪应变低于半刚性结构的趋势更加明显,可见在高温情况下(气温大于30 ℃),新型结构具有更好的抗车辙性能。而且在较高温度条件下,新型结构的最大剪应变出现的深度也相对低于半刚性结构,这也有利于减少更深层位产生车辙。这也就是福建省新型结构增加了沥青层厚度, 设置了级配碎石基层,因而改善了路面高温抗车辙能力的原因所在[13-18]。

|

| 图 6 100 kN双圆荷载条件下结构最大剪应变 Fig. 6 Maximum shear strain of structure under 100 kN double circular load |

| |

总体看,应变90%~100%区间主要位于中面层,且结构最大剪应变也位于中面层,中面层结构最容易因剪切出现推挤、车辙病害,因此目前福建省中面层要求采用SBS改性沥青是非常必要的。同时应变90%~100%区间、80%~90%区间到达到下面层(新型结构的上基层)的上部,此时由于处于18:00之后相对低温时段、剪应变整体水平不大,但是18:00之后,是我国重型货车出行高峰期,同时下面层(新型结构的上基层)往往采用基质沥青,因此也可能在重载、超载条件下形成层位较深的车辙病害。由于50#或30#沥青具有较好的抵抗高温车辙的能力[11-12],因此对于重载、超载车较多的路段,建议在福建省新型结构的上基层第1层8 cm ATB-25采用50#或30#沥青。

5 结论(1) 1 d中沥青路面温度场变化非常大,其中层位越浅,受大气温度影响越大,温度变化也越大,沥青温度沿深度方向出现等温的情况是非常短暂的。沥青路面设计规范中假定的15 ℃或20 ℃等温状态在实际路面中很难存在。

(2) 沥青路面温度场的变化影响沥青混合料模量值及其沿深度方向的分布,在20:00—8:00各沥青层模量沿深度方向降低,此时较为符合现行设计规范中推荐各层模量的变化趋势;但是在其他时间段,则不符合这一趋势。

(3) 不同时刻沥青路面结构内部剪应变水平、剪应变分布及结构最大剪应变层位会有较大的变化,采用静态、单一条件下的剪应变分析结果难以全面认识路面剪切破坏机理。

(4) 不同结构剪应变的温度敏感性不同,在高温条件下半刚性结构的剪应变温度敏感性高于新型结构,而且在气温≥30 ℃、路表温度>36 ℃的条件下,新型结构最大剪应变值、应变90%~100%区间面积均低于半刚性结构,说明新型结构沥青路面的抗高温车辙性能优于半刚性结构。

(5) 新型结构的最大剪应变及应变90%~100%区间主要分布在中面层,因此在福建省中面层要求采用SBS改性沥青非常关键。同时对于重载、超载车较多的路段,应变90%~100%区间、80%~90%区间可到达下面层(新型结构的上基层)的上部,建议在福建省新型结构上基层第1层8 cm ATB-25采用50#或30#沥青。

| [1] |

周岚, 倪富健, 赵岩荆. 环境温度及荷载对沥青路面车辙发展的影响性分析[J]. 公路交通科技, 2011, 28(3): 42-47. ZHOU Lan, NI Fu-jian, ZHAO Yan-jing. Impact of Environment Temperature and Vehicle Loading on Rutting Development in Asphalt Concrete Pavement[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2011, 28(3): 42-47. |

| [2] |

黄晓明, 范要武, 赵永利, 等. 高速公路沥青路面高温车辙的调查与试验分析[J]. 公路交通科技, 2007, 24(5): 16-20. HUANG Xiao-ming, FAN Yao-wu, ZHAO Yong-li, et al. Investigation and Test of Expressway Asphalt Pavement High-temperature Performance[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2007, 24(5): 16-20. |

| [3] |

周刚. 高速公路沥青路面结构环道试验研究[D]. 上海: 同济大学, 2008. ZHOU Gang. Study on Expressway Asphalt Pavement Structures by Circular Track Testing[D]. Shanghai: Tongji University, 2008. |

| [4] |

沈金安, 李福普. 高速公路沥青路面早期损坏分析与防治对策[M]. 北京: 人民交通出版社, 2004. SHEN Jin-an, LI Fu-pu. Analysis and Preventive Techniques of Premature Damage of Asphalt Pavement in Expressway[M]. Beijing: China Communications Press, 2004. |

| [5] |

吕彭民. 温度对长大上坡路段沥青混凝土路面动力响应的影响[J]. 公路, 2013(7): 14-18. LÜ Peng-min. Influence of Temperature on Dynamic Response of Long-uphill Asphalt Concrete Pavement[J]. Highway, 2013(7): 14-18. |

| [6] |

JTG D50-2006, 公路沥青路面设计规范[S]. JTG D50-2006, Specifications for Design of Highway Asphalt Pavement[S]. |

| [7] |

贾凌雁. 福建省高速公路沥青路面温度场与车辙研究[D]. 福州: 福州大学, 2009. JIA Ling-yan. Study on Temperture Field and Rutting Disease of Expressway Asphalt Pavements in Fujian Province[D]. Fuzhou: Fuzhou University, 2009. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10386-1015022788.htm |

| [8] |

李福普, 严二虎. 沥青稳定碎石与级配碎石结构设计与施工技术应用指南[M]. 北京: 人民交通出版社, 2009. LI Fu-pu, YAN Er-hu. Application Guide of Structure Design and Construction Technology for Asphalt Pavements with Asphalt Treated Base and Graded Gravel Base[M]. Beijing: China Communications Press, 2009. |

| [9] |

李平, 王秉纲, 张争奇. 沥青混合料抗车辙性能简化预估方法研究[J]. 公路交通科技, 2011, 28(3): 30-35. LI Ping, WANG Bing-gang, ZHANG Zheng-qi. Research on Simplified Prediction Method of Rutting Performance of Asphalt Mixture[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2011, 28(3): 30-35. |

| [10] |

JTG F40-2004, 公路沥青路面施工技术规范[S]. JTG F40-2004, Technical Specifications for Construction of Highway Asphalt Pavements[S]. |

| [11] |

梁春雨, 刘峰. 30号硬质沥青及沥青混合料的性能研究[J]. 中外公路, 2006, 26(6): 185-188. LIANG Chun-yu, LIU Feng. Study on Performance of No. 30 Hard Asphalt and Asphalt Mixture[J]. Journal of China & Foreign Highway, 2006, 26(6): 185-188. |

| [12] |

关志深. 南方湿热地区50号硬质沥青路用性能研究[J]. 公路交通技术, 2010, 2(2): 40-42. GUAN Zhi-shen. Research on Road Performance of No. 50 Hard Asphalt in Southern Humid and Tropic Areas[J]. Technology of Highway and Transport, 2010, 2: 40-42. |

| [13] |

陈尚江, 张肖宁. 倒装式基层沥青路面结构力学行为分析[J]. 建筑材料学报, 2014, 17(4): 644-648. CHEN Shang-jiang, ZHANG Xiao-ning. Mechanical Behavior Analysis of Asphalt Pavement Structure with an Inverted Base Layer[J]. Journal of Building Materials, 2014, 17(4): 644-648. |

| [14] |

郑健龙. 基于结构层寿命递增的耐久性沥青路面设计新思想[J]. 中国公路学报, 2014, 27(1): 1-7. ZHENG Jian-long. New Structure Design of Durable Asphalt Pavement Based on Life Increment[J]. China Journal of Highway and Transport, 2014, 27(1): 1-7. |

| [15] |

TIANXiao-ge, HANHai-feng, LIXin-wei, 等. Inversion Effect of Asphalt Pavement with Double Semi-rigid Base Courses[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2017, 34(11): 31-37. |

| [16] |

张宏超, 孙立军. 沥青路面早期损坏的现象与试验分析[J]. 同济大学学报:自然科学版, 2006, 34(3): 331-334. ZHANG Hong-chao, SUN Li-jun. Development and Analysis of Premature Failures of the Asphalt Pavements[J]. Journal of Tongji University:Natural Science Edition, 2006, 34(3): 331-334. |

| [17] |

孙志林, 黄晓明, 张锐, 等. 沥青改性剂对沥青混合料疲劳性能影响研究[J]. 公路交通科技, 2008, 25(4): 33-36. SUN Zhi-lin, HUANG Xiao-ming, ZHANG Rui, et al. Study on Effect of Asphalt Modifier on Asphalt Mixtures Fatigue Performance[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2008, 25(4): 33-36. |

| [18] |

孙志林, 黄晓明. 沥青路面线性疲劳损伤特性及应力状态演变规律[J]. 公路交通科技, 2012, 29(5): 1-5, 12. SUN Zhi-lin, HUANG Xiao-ming. Linear Fatigue Damage Characteristics and Stress Evolution Regularity of Asphalt Pavement[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2012, 29(5): 1-5, 12. |

2018, Vol. 35

2018, Vol. 35