扩展功能

文章信息

- 钟波, 杨转移, 朱昌华, 邹国荣, 樊琼

- ZHONG Bo, YANG Zhuan-Yi, ZHU Chang-Hua, ZOU Guo-Rong, FAN Qiong

- 影响显微血管减压术对原发性三叉神经痛疗效的因素分析

- Influencing factors for the clinical effect of microvascular decompression in treatment of primary trigeminal neuralgia

- 国际神经病学神经外科学杂志, 2021, 48(1): 17-20

- Journal of International Neurology and Neurosurgery, 2021, 48(1): 17-20

-

文章历史

收稿日期: 2020-11-09

修回日期: 2021-01-24

2. 中南大学湘雅医院, 湖南 长沙 410008

2. Xiangya Hospital Central South University, Changsha, Hunan 410008, China

典型性三叉神经痛是发生在面部三叉神经支配区域内反复发作的阵发性剧烈疼痛,症状为间歇性、电击样、反复突发、非持续性的疼痛[1]。目前已经确认绝大多数的原发性三叉神经痛的病因是由于三叉神经根进脑干区(root entry zoon, REZ)受责任血管压迫进而使神经纤维发生脱髓鞘病变、传入神经纤维与传出神经纤维之间传导发生短路导致[2]。显微血管减压术(microvascular decompression, MVD)是患者治疗的首选,但非所有患者均能得到根治,有部分患者仅仅缓解甚至无效,故影响治疗效果的因素值得探讨。

1 资料和方法 1.1 一般资料纳入标准:①符合国际头痛协会对三叉神经症状的诊断标准。②原发性三叉神经痛症状典型,即疼痛位于一侧,呈间断发作,骤然起病;在刷牙、洗脸、进食、说话等动作诱发疼痛或者疼痛加重;有明显的“扳机点”。

排除标准:①继发性三叉神经痛。②因口服药物效果可而改非手术治疗。③因合并严重的内科疾病不适合手术。

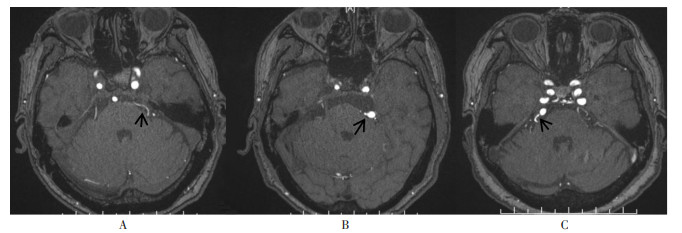

选择2017年12月—2019年8月新余市人民医院神经MVD治疗的64例患者。男31例,女33例;年龄36~80岁,中位年龄56岁;疼痛位于右侧30例,左侧34例;症状属于第Ⅱ、Ⅲ支疼痛32例,第Ⅲ支疼痛14例,第Ⅱ支疼痛例9例,第Ⅰ、Ⅱ支合并疼痛6例,第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ支疼痛3例;病程最长16年,最短3个月,平均4.2年;有41例术前口服卡马西平治疗效果均不佳。患者术前均常规行头颅MRI平扫+3D-TOF+CISS扫描,排除因占位性病变所致的继发性三叉神经痛,根据3D-TOF+CISS扫描判断有无动脉血管压迫和责任血管类别。见图 1。

|

| A:左侧小脑上动脉的单一小血管压迫;B:左侧椎动脉动脉的大血管压迫;C:右侧小脑前下与椎动脉的混合压迫;箭头示责任血管位置。 图 1 术前3D-TOF MRA示责任血管情况 |

所有患者均采用气管内插管全身麻醉。采用健侧侧俯卧位,头向下倾斜10°,向健侧旋转10°,头高脚低位。取患侧耳后乳突根部为中点、发际线内0.5 cm、平行发际线的直线切口,切口长度4~5 cm。常规消毒铺巾,分离肌肉暴露二腹肌沟,骨窗直径大小2.5 cm,骨窗上缘暴露横窦下缘,骨窗外侧缘暴露乙状窦后缘。显微镜下”人”字型剪开硬膜并悬吊在肌肉上,显微镜下牵开小脑,力量适中。在听神经和三叉神经之间的间隙,锐性剪开蛛网膜,放出脑脊液减压。逐渐向上分离蛛网膜暴露听神经和三叉神经,注意保护岩上静脉,在三叉神经与听神经的间隙或者三叉神经与天幕间隙内暴露出责任动脉,分离蛛网膜粘连、将责任动脉推离神经并用Teflon棉将其垫开,必要时需将大动脉用胶水黏附在颅底硬膜上。

1.3 术后疗效判断[3]① 术后痊愈:症状在术后完全消失。②症状缓解(好转):术后症状有缓解,但仍需要小剂量口服药物(卡马西平等)。③无效:术后疼痛症状改善不明显或与术前相同。其中将好转和无效合并为未痊愈,以未痊愈为结局参照类,症状消除率统计为有效率,即术后痊愈/(痊愈+缓解+无效)。

1.4 统计学方法使用SPSS 18.0统计软件进行分析,计数资料以例表示,比较采用χ2检验,多因素分析采用非条件Logistic回归法,以P < 0.05为差异有统计学意义。

2 结果 2.1 术中所见及术后并发症责任血管是小脑上动脉的34例,小脑前下动脉17例,椎动脉4例,基底动脉1例,混合多血管压迫8例。其中单一小血管压迫者51例,多重或者大血管压迫13例。术中见责任血管压迫部位在单纯的REZ区域22例,脑桥段压迫30例,REZ和脑桥均有压迫12例。因各种原因不能充分减压的共16例。术后有2例患者出现耳鸣,经口服营养神经药物治疗于术后1个月内好转消失;面瘫1例,于术后2个月好转;出现皮下积液2例,颅内感染1例,高热6例。本组无脑出血、脑梗死等严重并发症,无死亡病例。术后治愈48例(75.0%),缓解12例(18.8%),无效4例(6.2%)。

2.2 预后影响因素将可能的预后影响因素进行单因素分析,显示病程、压迫程度和减压程度与预后有关(见表 1)。以预后为因变量,病程、压迫程度和减压程度和自变量这3种因素进行非条件Logistic回归分析,结果显示他们是手术疗效的影响因素。见表 2。

| 项目 | 痊愈 | 未痊愈 | χ2值 | P值 |

| 性别 | ||||

| 男 | 24 | 7 | 0.188 | 0.665 |

| 女 | 24 | 9 | ||

| 年龄 | ||||

| < 60岁 | 25 | 9 | 0.084 | 0.772 |

| ≥60岁 | 23 | 7 | ||

| 侧别 | ||||

| 左侧 | 25 | 9 | 0.084 | 0.772 |

| 右侧 | 23 | 7 | ||

| 术前卡马西平治疗 | ||||

| 是 | 30 | 11 | 0.204 | 0.652 |

| 否 | 18 | 5 | ||

| 病程 | ||||

| < 5年 | 32 | 5 | 6.172 | 0.013 |

| ≥5年 | 16 | 11 | ||

| 压迫程度 | ||||

| 接触 | 23 | 2 | 22.915 | < 0.001 |

| 接触并移位 | 16 | 1 | ||

| 粘连 | 3 | 2 | ||

| 粘连并移位 | 4 | 5 | ||

| 萎缩 | 2 | 6 | ||

| 责任血管类别 | ||||

| 单一小血管压迫 | 38 | 13 | 0.032 | 0.858 |

| 多重或大血管压迫 | 10 | 3 | ||

| 减压程度 | ||||

| 完全 | 42 | 6 | 16.000 | < 0.001 |

| 不完全 | 6 | 10 | ||

| 疼痛部位 | ||||

| 第Ⅱ、Ⅲ支 | 24 | 8 | 1.354 | 0.716 |

| 第Ⅲ支 | 10 | 4 | ||

| 第Ⅱ支 | 6 | 3 | ||

| 其他 | 8 | 1 |

| 项目 | b | Sb | Wald χ2 | P | 95% |

||

| 下限 | 上限 | ||||||

| 病程 | 2.188 | 0.949 | 5.317 | 0.021 | 8.915 | 1.388 | 57.241 |

| 压迫程度 | 9.756 | 0.045 | |||||

| 压迫程度(1) | 2.947 | 1.358 | 4.714 | 0.030 | 19.056 | 1.332 | 272.613 |

| 压迫程度(2) | 3.164 | 1.556 | 4.135 | 0.042 | 23.658 | 1.121 | 499.148 |

| 压迫程度(3) | -0.153 | 1.564 | 0.010 | 0.922 | 0.858 | 0.040 | 18.420 |

| 压迫程度(4) | 0.456 | 1.239 | 0.135 | 0.713 | 1.577 | 0.139 | 17.873 |

| 减压程度 | 2.270 | 0.962 | 5.573 | 0.018 | 9.683 | 1.470 | 63.773 |

| 常量 | -0.753 | 1.089 | 0.477 | 0.490 | 0.471 | ||

| 压迫程度以萎缩为参考类别,病程以病程 < 5年为参考类别,减压程度以不完全为参考类别 | |||||||

三叉神经痛是常见的颅神经疾病,年发病率为12.6/10万[4]。原发性三叉神经痛发病机制有诸多学说,但目前较为公认的学说是血管压迫[5],MVD因对三叉神经无直接损害、创伤小和治愈率高等优势成为典型性原发性三叉神经痛的治疗首选[6]。本组病例治疗的有效率93.8%,治愈率75%。大部分在术后立即疼痛消失,而影响患者术后即刻有效的因素有很多,本组病例认为病程长短、神经受压迫的程度以及减压的程度与预后有直接的关系:①病程长短。本组病例中病程超过8年的患者8例,术后无效3例,无效率占比75%,症状好转5例,而病程在2年以内的有24例,23例术后疼痛症状立即消失,治愈率95.8%。说明病程越长,治愈效果越差,病程越长,神经脱髓鞘变性越严重,受压神经恢复的难度越大,因此,临床症状仍处于典型症状时接受手术治疗的效果最好。②压迫程度。依据术中所见责任血管对三叉神经的压迫程度和类型分为分为5种[7]:a单纯接触,当充分剪开蛛网膜后,压迫血管很容易复位;b单纯粘连,必须经过分离后,血管才能移开和复位;c接触和移位,三叉神经有明确移位;d粘连和移位,三叉神经根既有移位,又和血管明显粘连;e萎缩,三叉神经根变细、拉长和苍白。本组病例中,单纯接触、接触伴有移位的治愈效果好,神经血管粘连尤其是神经受压致萎缩的治愈率则明显受影响,当血管受压变形萎缩,减压术后症状恢复更加。③减压程度。根据减压程度分为减压充分和不充分。减压充分指责任血管彻底分离,三叉神经根解剖复位。反之则为减压不充分。本组病例有16例减压不充分,10例效果仅缓解甚或无效,其中6例因神经压迫变形萎缩,减压后神经仍不能达到理想的解剖复位;2例为粗大的动脉基底动脉和椎动脉的压迫,而脑池空间狭小,动脉不能悬吊于颅底硬膜,即使垫入垫片神经间接压迫的情况仍然存在;3例存在动脉和静脉混合压迫,粗大的岩上静脉与神经根粘连紧密,解剖出动脉后无法充分将静脉分离致使未达到完全的减压效果;5例因小脑上动脉或小脑前下动脉作为责任血管,有一至数支小分支血管供应脑干,为避免脑干缺血无法完全垫开。

MVD治愈率高,但仍有小部分患者无效,并且有一定复发率。对于无效或者复发可能存在的原因:①减压手术中遗漏责任血管,责任血管有时可能为多支,往往位于血管丛最深面且与REZ区关系最密切者,在探查和寻找责任血管时,血管与REZ接触并形成压迹或使神经扭曲变形,甚至萎缩变细,则可判定为责任血管,压迫部位在神经脑池段,有时近麦氏腔,所以需神经全程探查和减压。②不够充分的减压效果,复位不理想,粗大的动脉如椎动脉和基底动脉的压迫必要时需将责任动脉用耳脑胶粘连悬吊在颅底的硬膜上。③静脉压迫也是导致三叉神经痛的原因之一[8],遗漏静脉是术后症状不能缓解、无效的原因,也是复发的原因,因此必要时需电灼烧断部分与脑干无关联的小静脉,REZ区的粗大静脉需锐性分离出来并用垫片隔开。④垫片形成肉芽肿造成新的压迫也是无效和复发的原因[9]。⑤垫片放置的过厚导致神经造成新的压迫或者过薄导致减压无效。⑥其他原因,包括蛛网膜粘连增厚等。MVD手术总体是安全的,但也存在一定的并发症。因蛛网膜的粘连、增厚使责任血管和相邻的脑神经紧紧贴附在一起,在责任血管的分离过程中,显微器械对脑神经的损伤,或因手术操作过程中对小脑半球、脑干等的过度牵拉,或因脑脊液释放过多,神经的空间移位,或因脑血管痉挛等因素,会导致术后短暂的功能障碍如耳鸣、面瘫等。本组研究,有2例患者出现耳鸣,经口服营养神经药物治疗于术后1个月内好转消失;有1例面瘫,考虑为牵拉过度或者脑血管痉挛所致,于术后2个月好转;2例皮下积液,经伤口积液穿刺后加压包扎1周后消失,预防措施是肌肉需严密缝合,不留死腔;1例发生颅内感染,经多次腰椎穿刺并鞘内注射万古霉素治疗半个月感染控制;术后6例发生高热;无脑出血、脑梗死等严重并发症和死亡。

总之,MVD治疗三叉神经痛是安全、有效的,即使存在一定并发症,也能通过积极处理得到改善。MVD治疗三叉神经痛的疗效受到多种因素的影响,其中病程长短、压迫程度和减压程度与预后呈正相关关系。本组研究病例数有限且为单中心研究,需在今后的临床研究中收集更多的病例加以论证。

| [1] |

李世亭, 仲骏, (美)萨库拉(Sekula). 显微血管减压术治疗颅神经疾病[M]. 上海: 同济大学出版社, 2018: 48-49.

|

| [2] |

王忠诚. 王忠诚神经外科学. 2版[M]. 武汉: 湖北科学技术出版社, 2015: 1025-1026.

|

| [3] |

张斌, 张良文, 迟令懿, 等. 显微血管减压术治疗原发性三叉神经痛疗效的相关因素[J]. 山东大学学报(医学版), 2016, 54(6): 69-72. |

| [4] |

An on. Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS) The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition[J]. Cephalalgia, 2018, 38(1): 1-211. DOI:10.1177/0333102417738202 |

| [5] |

王马军, 赵明, 杜国森, 等. 显微血管减压治疗原发性三叉神经痛的影响因素研究[J]. 中华神经外科疾病研究杂志, 2017, 16(2): 142-145. |

| [6] |

Wei YX, Pu CH, Li N, et al. Long-term therapeutic effect of microvascular decompression for trigeminal neuralgia: Kaplan-Meier analysis in a consecutive series of 425 patients[J]. Turk Neurosurg, 2018, 28(1): 88-93. DOI:10.5137/1019-5149.JTN.18322-16.1 |

| [7] |

Sindou M, Leston J, Decullier E, et al. Microvascular decompression for primary trigeminal neuralgia: long-term effectiveness and prognostic factors in a series of 362 consecutive patients with clear-cut neurovascular conflicts who underwent pure decompression[J]. J Neurosurg, 2007, 107(6): 1144-1153. DOI:10.3171/JNS-07/12/1144 |

| [8] |

刘睿全, 张黎, 于炎冰. 显微外科手术治疗三叉神经痛长期疗效相关影响因素的研究进展[J]. 中华神经外科杂志, 2020, 36(8): 858-861. |

| [9] |

王旭辉, 任明亮, 梁鸿, 等. 伽马刀与显微外科手术对三叉神经痛显微血管减压术后复发患者的疗效对比研究[J]. 中华神经医学杂志, 2020, 19(11): 1085-1089. DOI:10.3760/cma.j.cn115354-20200814-00652 |

2021, Vol. 48

2021, Vol. 48