扩展功能

文章信息

- 刘妲, 陈志杰, 韩汝锦, 林涛

- 外伤致巨大颅骨海绵状血管瘤病例分析及文献回顾

- 国际神经病学神经外科学杂志, 2018, 45(6): 618-620

-

文章历史

收稿日期: 2018-02-04

修回日期: 2018-10-08

颅骨海绵状血管瘤是一种原发于颅骨的良性血管源性肿瘤,临床上较少见,术前误诊率较高。我科于2015年12月收治颅内外沟通颅骨海绵状血管瘤一例,在多学科协作下完整切除肿瘤,术后患者症状改善。目前关于颅骨海绵状血管瘤的诊疗研究较少,现在我们对该病例进行报道,并结合国内外的文献报道对该病的诊断和治疗现状作深入的探讨。

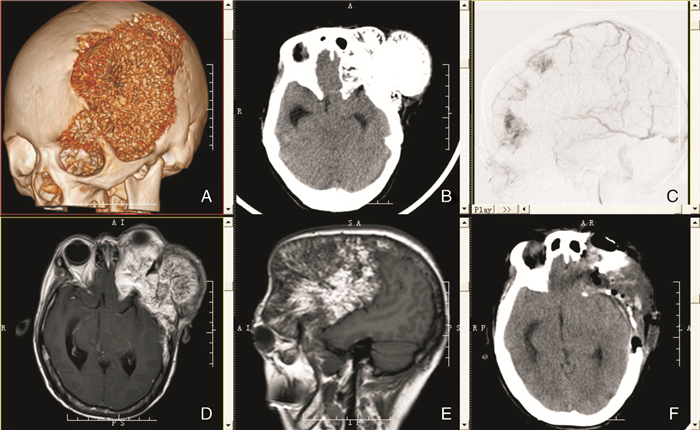

1 病例资料 1.1 临床资料50岁女性,因“外伤后左额肿物10年” 2015年12月10日入院。入院时患者主要症状为左眼胀痛、头痛,伴视力逐渐下降,严重影响睡眠。查体痛苦病容,左侧额颞部隆起大小约12 cm×10 cm,左侧眼眶肿胀,眼球突出, 活动受限,眼睑闭合不全,可见血色结膜, 左眼视力眼前光感,右眼视力4.8,左侧瞳孔约4 mm, 对光反射消失。头颅MR提示:左侧额颞部跨颅内外肿块,累及眼眶并突入眶内,T1加权像和T2加权像呈不均匀高、低混杂信号,T1增强显示不均匀明显强化。头颅CTA结果提示:左侧额颞顶骨及左眼眶上壁一巨大不规则形肿块,内示放射状骨针影,间杂极低密度影(图 1)。术前诊断为:左侧额颞部颅内外沟通性良性骨肿瘤。

|

| 图 1 颅骨海绵状血管瘤的影像学 A:颅骨CT三维重建提示左额颞部巨大占位病变并侵犯左侧眼眶;B:头颅CT提示额颞部占位呈内低外高混杂密度影,额颞部呈轻度“日光放射”样改变;C:栓塞术中影像;D、E:头颅MR增强提示左额颞部不均匀强化,可见条形无强化区。F:术后头颅CT提示肿瘤已切除。 |

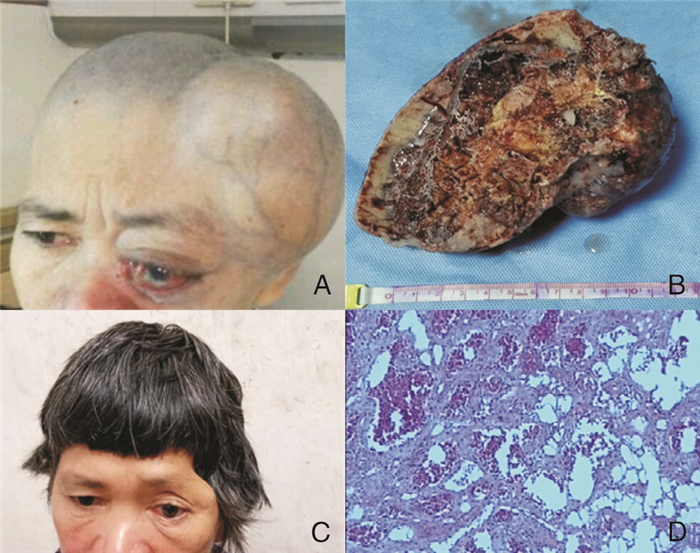

患者于2015年12月18日全麻下行“介入下肿瘤动脉栓塞术”,栓塞后立即在神经外科和眼外科医生协作下行“占位病变切除术”。术中用铣刀将肿块及周围1 cm范围颅骨切除, 颅骨血窦丰富,血供极其丰富,止血并用咬骨钳咬除残余骨性病变。部分病变位于眼球后部,在眼外科医生协助下切除。术中出血约2 600 ml, 术后缺损颅骨状态, 术后18天痊愈出院。出院时患者左侧眼球无突出,左眼视力眼前1米指数,瞳孔约4 mm, 直接对光反射消失。病理切片示扩张的血窦内包含大量血细胞, 骨质破坏, 血管附近纤维组织增生, 厚薄不一,诊断为颅骨海绵状血管瘤(图 2)。

|

| 图 2 A、C:患者术前和术后3年对比,术前可见眼睑红肿,占位上的皮肤静脉扩张。 B:整体切除占位性病变大小约13×10×60 cm,可见内面呈蜂窝状改变,血管丰富。D:HE染色×25病理结果提示组织可见大量大小不一的血管,管壁可见肌纤维,厚薄不一。 |

术后34个月时电话随访,患者生活及症状改善,肿瘤无复发,近期生活照如图 2。

2 讨论颅骨海绵状血管瘤是一种罕见的骨肿瘤,约占骨肿瘤的2%, 占颅骨肿瘤的10%。我们检索了国内外的相关文献并进行统计分析,以期能够更好的了解该病的流行病学特征和诊疗现状。

2.1 流行病学共有18篇英文文和12篇中文文献纳入本研究。经统计,共有103例患者患有颅骨海绵状血管瘤,多为单发,3.89%(4/103)的患者出现多发性占位(表 1)。女性患有颅骨海绵状瘤的几率高于男性(女:男=54: 49)。大部分的颅骨血管瘤属于原发性,大约只有5.83%(6/103)的患者具有明确的脑外伤史。颅骨海绵状血管瘤可出现在任何年龄段的患者,0~82岁均可发病(表 2)。高发年龄段为30岁~50岁之间,占所有病例的43.69%(45/103)。儿童患者虽不多见,但是发病年龄非常早,甚至有学者在胎儿时期就发现颅骨海绵状血管瘤[1, 2]。

| 因素 | 例数 | 比例 |

| 总例数 | 103 | 100% |

| 男 | 49 | 47.57% |

| 女 | 54 | 52.43% |

| 额骨 | 51 | 49.5% |

| 筛骨 | 3 | 2.91% |

| 顶骨 | 24 | 23.3% |

| 枕骨 | 6 | 5.83% |

| 颞骨 | 5 | 4.85% |

| 岩骨 | 1 | 0.97% |

| 眼眶 | 2 | 1.94% |

| 斜坡 | 1 | 0.97% |

| 碟骨 | 6 | 5.83% |

| 多发 | 4 | 3.89% |

| 外伤病史 | 6 | 5.83% |

| 临床症状 | 34 | 33.01% |

| 部分切除或活检 | 5 | 4.85% |

| 年龄段 | 例数 | 比例 |

| -10 | 5 | 4.95 |

| -20 | 16 | 15.84 |

| -30 | 7 | 6.931 |

| -40 | 21 | 20.79 |

| -50 | 24 | 23.76 |

| -60 | 18 | 17.82 |

| -70 | 7 | 6.931 |

| -80 | 2 | 1.98 |

| >80 | 1 | 0.99 |

| 总例数 | 103 | 100% |

| 平均年龄(岁) | 38.2 |

该病缓慢起病且症状大都不明显,有的患者在发病5年以后才前往医院就诊,最长者发病后15年就诊。少数患者是在意外情况如脑外伤或头痛时行颅脑影像学时意外发现。本文病例患者是在明确的外伤后出现肿瘤,国内外文献亦报道有6例(5.9%)患者在外伤后出现颅骨海绵状血管瘤[3]。

2.2 临床症状海绵状血管瘤虽然体积较大,但是较少引起严重的临床症状,其临床表现具有多样性,其中头痛是大多数患者的就诊原因。有少部分患者是因为占位影响容貌而前往就医。额颞部颅骨海绵状血管瘤可呈颅内外沟通性肿瘤而侵袭眼眶,压迫视神经、动眼神经等神经,并且患者往往伴突眼、视力下降、眼睑闭合不全、结膜炎、角膜炎、耳鸣、面瘫等颅神经受损和眼部症状[4]。额顶部颅骨海绵状血管瘤膨胀性生长时常会压迫中央区时就会引起肢体乏力[5]。本文介绍的病例因为肿瘤压迫视神经、动眼神经伴有颅高压而出现头痛和眼部持续胀痛并长期影响睡眠。

2.3 好发部位颅骨海绵状血管瘤容易侵犯额骨,占据所有病变总数的49.5%(51/109),顶、枕骨次之,分别占了23.3%和5.8%(见表 1)。其他常见好发部位包括蝶骨、筛骨、斜坡、岩骨等。值得注意的是,Kilani等[6]曾报道颅骨海绵状血管瘤与脑膜瘤同时并发,这种情况很少见,也许是个偶然个案。

2.4 典型影像学该病的CT表现主要为检查示板障呈边界清楚的膨胀性骨破坏区,内有放射状骨嵴骨性间隔,放射状骨针与颅板垂直(“日光放射”改变),此为特征性改变。MR的表现较为复杂,T1加权像大部分呈不均匀高或等信号,亦可呈不均匀低信号。T2加权像主要为不均匀高信号,T1增强后呈非均匀强化,可见条形无强化区[7]。诊断困难时,该病应与非典型脑膜瘤相鉴别[8]。本病例的影像学具有上述经典影像学的特征。

2.5 治疗手段手术完全切除肿瘤是海绵状血管瘤的主要治疗手段。由于该肿瘤经常有多重动脉供血,手术应考虑肿瘤的血流供应问题, 术中应积极控制出血。切除范围应包括肿瘤及周边1 cm正常颅骨;应整块切除,避免切入瘤内造成不可控性大出血。为避免术中大出血,曾有5例患者行病理活检术或肿瘤部分切除术[4, 9]。如因术中大出血终止手术,可在放疗后再次行手术切除肿瘤[9]。由于该肿瘤的血运丰富,可由颅骨板障、硬脑膜血管、头皮动脉等多重血管参与供血[10]。切除肿瘤过程中容易出现大出血,预防术中大出血可采取先栓塞后手术的方法[11]。在栓塞时机的选择上,大部分医生是在手术当天行肿瘤血管栓塞[12]。本病例在手术当天先行介入下栓塞肿瘤供血动脉,但术中发现肿瘤出血仍较多。

朱荣江等人[9]认为放疗后皮瓣向肿瘤供血减少,将肿瘤先行放疗后行手术切除,但是放疗会引起皮瓣明显变硬、变薄,会影响手术切口的愈合。但是是否有必要常规术后放疗仍有待研究,因为颅骨海绵状血管瘤本身是良性肿瘤,复发率较低,预后较好。亦有学者认为对于多发的颅骨海棉状血管瘤不宜手术, 应行放射治疗[10]。一般认为术后颅骨缺损的范围超过3 cm的情况需要进行颅骨修补。大部分的患者手术后进行颅骨一期修补,少部分的肿瘤例如筛骨及蝶骨等深部肿瘤并不需要行颅骨修补本病例患者由于个人经济原因,拒绝行一期颅骨修补术。

3 结论结合本病例及对国内外众多文献的回顾性分析,我们得出以下结论:①额骨是颅骨海绵状血管瘤的最好发部分,其次是顶骨。②颅骨海绵状血管瘤的主要治疗手段是手术完整切除。③放射治疗被运用在行活检或者部分切除的患者身上,也能够限制肿瘤的生长。但是该肿瘤本身是良性肿瘤,生长缓慢,且大部分患者的术后随访时间不超过2年,放射治疗的具体疗效还有待商榷。

| [1] |

Honda M, Toda K, Baba H, et al. Congenital cavernous angioma of the temporal bone:case report[J]. Surg Neurol, 2003, 59(2): 120-123. |

| [2] |

Yoshida D, Sugisaki Y, Shimura T, et al. Cavernous hemangioma of the skull in a neonate[J]. Childs Nerv Syst, 1999, 15(6-7): 351-353. DOI:10.1007/s003810050410 |

| [3] |

徐国政, 马廉亭, 秦尚振. 多发性颅骨血管瘤一例报告并文献复习[J]. 中华神经外科杂志, 2004, 18(3): 169-170. |

| [4] |

Heckl S, Aschoff A, Kunze S. Cavernomas of the skull:review of the literature 1975-2000[J]. Neurosurg Rev, 2002, 25(1-2): 56-62. DOI:10.1007/s101430100180 |

| [5] |

Nasi D, Somma Ld, Iacoangeli M, et al. Calvarial bone cavernous hemangioma with intradural invasion:An unusual aggressive course-Case report and literature review[J]. Int J Surg Case Rep, 2016, 22: 79-82. DOI:10.1016/j.ijscr.2016.03.041 |

| [6] |

Kilani M, Darmoul M, Hammedi F, et al. Cavernous hemangioma of the skull and meningioma:association or coincidence?[J]. Case Rep Neurol Med, 2015, 2015: 716837. |

| [7] |

泮旭铭, 潘锋, 黄小燕, 等. 颅骨海绵状血管瘤的MSCT、MRI表现[J]. 医学影像学杂志, 2015, 25(2): 346-347. |

| [8] |

黄涛, 彭雍, 蒋宇钢. 非典型脑膜瘤的诊断与治疗[J]. 国际神经病学神经外科学杂志, 2017, 44(1): 75-78. |

| [9] |

朱荣江, 周秋如, 黄经光. 联合放疗切除颅骨巨大海绵状血管瘤2例[J]. 肿瘤研究与临床, 1998, 10(3): 213. |

| [10] |

李清熙, 许劲松, 崔风伟, 等. 酷似脑膜瘤的颅骨巨大海绵状血管瘤1例[J]. 中国误诊学杂志, 2006, 6(4): 791-793. |

| [11] |

Suzuki Y, Ikeda H, Matsumoto K. Neuroradiological features of intraosseous cavernous hemangioma-case report[J]. Neurol Med Chir (Tokyo), 2001, 41(5): 279-282. DOI:10.2176/nmc.41.279 |

| [12] |

Haeren RH, Dings J, Hoeberigs MC, et al. Posttraumatic skull hemangioma:case report[J]. J Neurosurg, 2012, 117(6): 1082-1088. |

2018, Vol. 45

2018, Vol. 45