扩展功能

文章信息

- 杨兴隆, 刘彬, 朱扬帆, 王芳, 李柯麓, 任惠, 徐忠

- YANG Xing-Long, LIU Bin, ZHU Yang-Fan, WANG Fang, LI Ke-Lu, REN Hui, XU Zhong

- 中国帕金森病患者不宁腿综合征患病率的meta分析

- Prevalence of restless legs syndrome among patients with Parkinson's disease in China: a meta-analysis

- 国际神经病学神经外科学杂志, 2018, 45(3): 255-260

- Journal of International Neurology and Neurosurgery, 2018, 45(3): 255-260

-

文章历史

收稿日期: 2018-01-09

修回日期: 2018-04-14

不宁腿综合征(restless legs syndrome, RLS)是一种常见的运动障碍疾病。RLS的患者主要的临床表现为由于下肢的不适感而有强烈的想要活动双腿的愿望,这些症状在安静时明显,活动后可明显的减轻。诊断主要依赖国际RLS研究委员会(The International Restless Legs Syndrome Study Group, IRLSSG)的诊断标准。而研究发现RLS与多种疾病如高血压、肾功能衰竭、头痛以及帕金森病(Parkinson’s disease, PD)相关[1]。

PD是患病率仅次于阿尔茨海默病的神经退行性疾病。其主要表现为运动迟缓、静止性震颤和肌肉僵直等。PD和RLS患者接受多巴胺受体激动剂治疗均有较好的效果,这也似乎说明二者可能有着相似的发病机制。然而,通过研究发现PD和RLS的发病机制可能并不相同。众所周知,PD最显著的病理特征为多巴胺能神经元内α-突触核蛋白的沉积以及多巴胺能神经元的退变。而在RLS患者的脑中并没能发现相似的病理改变。另一方面,PD与铁沉积相关而RLS则与铁的减少相关。这些都说明PD和RLS可能有着不同的病理生理基础。国外的研究发现,在PD患者中RLS的患病率较健康人群有所增加,但是结果并不一致[2-4]。在中国也有一系列针对RLS在PD中患病率的研究,然而因为各个研究纳入的样本数和采用的诊断标准等不一致等原因,使RLS在中国PD患者中的患病率没有较为统一的数据[5-38]。因此,我们旨在进行一项meta分析,在现有的观察性研究的基础上评估在中国PD患者中RLS的患病率,并进一步对RLS在PD患者中的患病率与一般人群患病率进行比较。

1 资料与方法 1.1 资料来源本文共纳入文献34篇进行meta分析。

纳入标准:①研究RLS在PD的患病率的观察性研究,即横断面的研究和病例﹣对照研究;②PD的诊断基于英国脑库的诊断标准;③RLS有明确的诊断标准,如IRLSSG标准、NMS问卷、PDSS评分或者作者参考上述标准自定的标准;④文章中提供了PD患者中RLS的患病率或者提供了相应的能够计算出患病率的数据;⑤如果两个或者以上的研究居于统一研究队列则取其中具有最完整数据的研究。

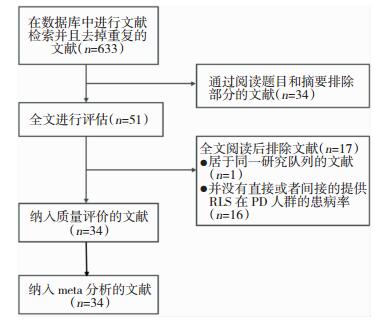

文献来源于万方医学网、中国知网(CNKI)、维普网、Pubmed、Web of Science、文献追溯以及手工检索等。共收集全文51篇,分别对每一个研究进行复习,剔除重复报告,研究质量差(如设计和统计分析等)、信息少或数据不完整而无法利用的文献,以及对原始文献的关键统计学指标值的计算进行验证,最后确定纳入分析的文献共34篇。见图 1、表 1。

|

| 图 1 文献筛选的流程图 |

| 作者 | 发表时间 | RLS诊断标准 | 例数(n) | PD患者RLS患病率(%) | 对照组RLS患病率(%) |

| 彭海[24] | 2003 | 不详 | 45 | 3/45(7) | |

| 鲁佑瑜[35] | 2004 | 不详 | 38 | 19/38(50) | 6/32(18.8) |

| 何荆贵[5] | 2005 | 不详 | 93 | 12/93(12.9) | 14/96(14.58) |

| 李琳[27] | 2008 | IRLSSG | 67 | 9/67(13.4) | |

| 陈楚霜[11] | 2009 | IRLSSG | 107 | 14/107(13.08) | |

| 董理[17] | 2010 | IRLSSG | 102 | 28/102(27.5) | |

| 赵路清[8] | 2010 | NMS问卷 | 70 | 31/70(44.3) | |

| 高俊华[19] | 2010 | NMS问卷 | 170 | 97/170(57.1) | |

| 赵鹏[22] | 2010 | PDSS | 35 | 14/40(35) | 4/42(9.5) |

| 余舒扬[25] | 2012 | NMS问卷 | 128 | 65/128(50.8) | |

| 刘卓[28] | 2012 | NMS问卷 | 121 | 65/121(53.7) | |

| 孙莉[6] | 2013 | NMS问卷 | 212 | 75/212(35.4) | |

| 殷雁[7] | 2013 | NMS问卷 | 86 | 50/86(58.1) | |

| 杜静[33] | 2013 | NMS问卷 | 71 | 29/71(40.8) | |

| 侯志纵[32] | 2013 | PDSS | 53 | 7/53(13.2) | |

| 马晓琳[20] | 2013 | 不详 | 50 | 6/50(12) | 1/50(2) |

| 孟莉[14] | 2014 | NMS问卷 | 74 | 36/74(48.7) | |

| 祖洁[15] | 2014 | NMS问卷 | 116 | 71/116(61.2) | |

| 李二凤[34] | 2014 | NMS问卷 | 586 | 241/585(41.1) | 13/102(12.7) |

| 沈吉康[29] | 2014 | PDSS | 66 | 5/66(7.6) | |

| 付正兴[21] | 2014 | 不详 | 37 | 9/37(24.3) | 1/37(2.7) |

| Zhu[37] | 2015 | IRLSSG | 262 | 28/262(10.7) | |

| 陆耀军[9] | 2015 | NMS问卷 | 84 | 48/84(57.1) | |

| 冯维龙[36] | 2015 | NMS问卷 | 68 | 35/68(51.5) | |

| 牛晓波[26] | 2015 | PDSS/RLSRS | 131 | 9/131(6.9) | |

| 王安海[23] | 2015 | 不详 | 40 | 30/40(75) | |

| 楼跃[18] | 2016 | IRLSSG | 146 | 33/146(22.6) | |

| 张勇[16] | 2016 | NMS问卷 | 139 | 83/139(59.7) | 10/87(11.5) |

| 辛华栋[31] | 2016 | NMS问卷 | 79 | 21/79(26.6) | 4/65(6.1) |

| 万志荣[10] | 2017 | IRLSSG | 294 | 87/294(29.6) | |

| 朴英善[12] | 2017 | IRLSSG | 186 | 79/186(42.47) | |

| 张红[30] | 2017 | NMS问卷 | 92 | 12/92(13.04) | |

| 冯裕星[38] | 2017 | NMS问卷 | 105 | 5/105(4.8) | 0/100(0) |

| 邢歆[13] | 2017 | 不详 | 88 | 14/88(19.72) |

运用观察性研究质量评价标准对纳入的文献质量进行评价。满足任一条目内容可记1分,反之则为0分,总分0~15分,以7分为界,7分及以上为高质量研究,低于7分则为低质量研究。

1.3 信息提取及管理由本文第一作者和第二作者独立进行文献的搜索以及资料提取工作,而后进行交叉核对。若有疑问则咨询本文通信作者进行决定。对文章的以下的信息进行了提取:第一作者、文章发表时间、RLS的诊断标准、PD患者的例数、RLS患者的例数和对照组RLS患者的例数。

1.4 统计学分析采用Stata 12.0进行meta分析。因为计算的是RLS的患病率,观察指标为计数资料,故采用Peto方法,计算比值比(OR),两者均计算95%的可信区间(CI)。而后以I2为指标进行异质性检验,当I2<25%则无异质性;50%>I2>25%则为低异质性;75%>I2>50%则为中度异质性;当I2>75%为高度的异质性[39]。因此,当实验结果为无异质性或者轻度异质性采用固定效应模式进行meta分析,而当异质性为中度-高度异质性则使用随机效应模式进行meta分析。

2 结果 2.1 纳入研究质量评价我们的结果总共纳入了34项研究,对纳入文献进行质量评价。文献评价总得分中位数为12分,四分位数间距[(interquartile range,IQR):10 ~ 13;外部有效性得分中位数为6分(IQR:5 ~ 7);内部有效性得分中位数为6分(IQR:5 ~ 6);信息性得分中位数为2分(IQR:2 ~ 3);其他信息得分中位数为2分(IQR:1 ~ 2)。34篇文献中10篇文献评价为满分15分,2篇文献得分<4分,文献整体质量较好。

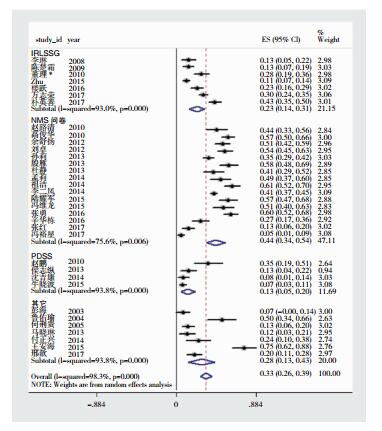

2.2 RLS在中国PD患者中的患病率在34项研究中,其中按照诊断标准可分为IRLSSG组(n=7)、NMS问卷组(n=16)、PDSS组(n=4)以及其它组(n=7)。异质性检测提为高度异质性(I2=96.3%),因此进行meta分析时采用了随机效应模型。meta分析结果提示IRLSSG组RLS的患病率为23%;NMS问卷组的患病率为44%;PDSS组为13%;其他组为28%。而总的RLS患病率为33%。漏斗图(略)对称、Begger和Egger检验P>0.05均提示无明显的发表偏移。见图 2。

|

| 图 2 RLS在中国PD患者中患病率的森林图 |

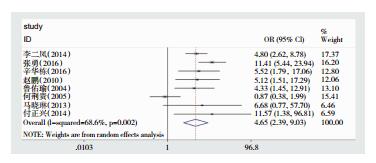

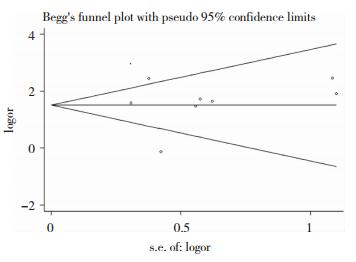

在34项研究中其中有8项为病例-对照研究,我们对这8项研究进行了meta分析。异质性检测提为中等异质性(I2=68.6%),因此进行meta分析时采用了随机效应模型。发现RLS在PD患者的患病率要明显高于对照组(OR=4.65, 95%CI: 2.39~9.03, P < 0.001)(图 3)。漏斗图(图 4)对称、Begger和Egger检验P>0.05均提示无明显的发表偏移。

|

| 图 3 RLS在中国PD患者中患病率与一般人群中RLS患病率的森林图 |

|

| 图 4 RLS在中国PD患者中患病率与一般人群中RLS患病率的漏斗图 |

我们的研究是第一项meta分析旨在探讨RLS在中国PD患者中的患病率,我们的研究发现,RLS在中国PD患者中的患病率为33%。而根据诊断标准的不同,RLS的患病率又有所不同:IRLSSG组RLS的患病率为23%;NMS问卷组的患病率为44%;PDSS组为13%;采用其他标准的其他组为28%。

诊断RLS的标准为IRLSSG定制的诊断标准,包括4项[40]。而在2015年IRLSSG将RLS的诊断标准进行了更新,从原来的4项标准扩展到最新的5项标准[41]。不过我们文章中纳入的文献还并没有采用IRLSSG的新诊断标准。我们的研究发现,通过不同的诊断标准,PD患者RLS的患病率有所不同。最高患病率是通过NMS问卷而发现的,为44%。但NMS问卷中与RLS相关的问题仅仅有一项:“睡眠中或休息时感觉腿部不舒服,以至于需要活动一下”。而基于IRLSSG诊断标准得出的RLS的患病率为23%。仅仅符合IRLSSG诊断标准的第一条的PDSS标准得出的患病率仅仅为13%。在我们的纳入文献中,有部分作者采用的RLS的诊断标准为根据各项标准自定义的简便的方法例如“睡眠时是否伴有肢体不适感如刺痛"虫爬"蠕动"抽筋等活动后可缓解的不宁腿综合征样症状”,虽然和IRLSSG诊断标准相比仍不完善,但是基本已经囊括了IRLSSG诊断的4条标准。因此,根据此标准得出的RLS的患病率为28%,与按照IRLSSG诊断标准得出的患病率最为相近。

既往的研究已经报道在PD患者中RLS的患病率较一般人群要高。我们的研究也发现,PD患者中RLS的患病率要明显的高于一般人群中RLS的患病率。这提示了PD有可能增加了RLS的发病风险,也说明了PD和RLS可能在病理生理方面具有一定相关性。一项意大利的随访4年的研究发现与初诊PD患者中4.6%的RLS的患病率相比,4年后该研究人群的RLS患病率达到了14.6%[42]。然而,矛盾的是既往的病理以及影像学研究发现在RLS患者中多巴胺能的功能似乎是增强的,而在PD患者中多巴胺能功能是减退的[43, 44]。一些影像学的研究也发现,合并RLS的PD患者的黑质在经颅多普勒超声中的信号要相比不合并RLS的PD患者低[45]。FPCIT SPECT的研究也发现合并RLS的PD患者较不合并RLS的PD患者有着相对保存完善的黑质﹣纹状体多巴胺能通路[42]。另外,铁离子在两种疾病中扮演的不同角色也从另外一方面说明了二者发病机制的差异[44, 46]。在PD患者的黑质中,铁蛋白和相应的铁离子水平的升高可能是引起氧化应激反应从而导致多巴胺能神经元退变的关键因素。而在RLS患者中,则较普遍的存在铁离子的缺乏。国内赵路清等[8]的研究发现,在合并RLS的PD患者血清铁蛋白要明显低于不合并RLS的PD患者以及正常的对照组,尽管三组之间血清铁的水平无明显的差异。但是,PD的RLS都对多巴胺受体激动剂的治疗有着较好的反应。因此也说明多巴胺能通路在二者的发病机制中起到了一定的作用,于是有学者提出,RLS可能是影响到了黑质﹣纹状体多巴胺能通路以外的巴胺能通路[47]。但是仍需要进一步的病理、影像学的研究进一步明确。

总而言之,鉴于PD和RLS之间有着千丝万缕的关系,我们第一次通过meta分析对RLS在中国PD患者的患病率进行了研究。并且探讨了不同诊断标准的运用对于RLS患病率的影响。类似于NMSQ问卷仅仅可能只能作为RLS的初筛性研究,遇到疑似RLS的患者需要进一步采用IRLSSG的标准进行验证。而PDSS评分作为筛查PD患者RLS患病率的一项评分可能并不理想。但是要确定RLS在PD患者中的患病率仍需要大样本、多中心的研究、并且按照IRLSSG诊断标准来确认。准确的识别RLS并进行相应的治疗也显得非常的重要[48]。

| [1] |

Pratt DP. Restless Legs Syndrome/Willis-Ekbom Disease and Periodic Limb Movements:A Comprehensive Review of Epidemiology, Pathophysiology, Diagnosis and Treatment Considerations[J]. Curr Rheumatol Rev, 2016, 12(2): 91-112. DOI:10.2174/1573403X12666160223120340 |

| [2] |

Fereshtehnejad SM, Shafieesabet M, Shahidi GA, et al. Restless legs syndrome in patients with Parkinson's disease:a comparative study on prevalence, clinical characteristics, quality of life and nutritional status[J]. Acta Neurol Scan, 2015, 131(4): 211-218. DOI:10.1111/ane.2015.131.issue-4 |

| [3] |

Bhalsing K, Suresh K, Muthane UB, et al. Prevalence and profile of Restless Legs Syndrome in Parkinson's disease and other neurodegenerative disorders:a case-control study[J]. Parkinsonism Related Disord, 2013, 19(4): 426-430. DOI:10.1016/j.parkreldis.2012.12.005 |

| [4] |

Rajabally YA, Martey J. No association between neuropathy and restless legs in Parkinson's Disease[J]. Acta Neurol Scan, 2013, 127(3): 216-220. DOI:10.1111/ane.2013.127.issue-3 |

| [5] |

何荆贵, 王鲁宁, 张熙, 等. 93例帕金森病患者睡眠障碍的临床特征分析[J]. 中华老年医学杂志, 2005, 24(11): 831-834. DOI:10.3760/j:issn:0254-9026.2005.11.009 |

| [6] |

孙莉, 余舒扬, 黄曦妍, 等. 帕金森病伴发认知障碍患者非运动症状特点的研究[J]. 中华临床医师杂志(电子版), 2013, 7(11): 4799-4805. DOI:10.3877/cma.j.issn.1674-0785.2013.11.099 |

| [7] |

殷雁, 范鸿博, 辛世萌. 86例帕金森病患者非运动症状的临床研究[J]. 大连医科大学学报, 2013, 35(3): 258-261. DOI:10.11724/jdmu.2013.03.12 |

| [8] |

赵路清, 王鲁宁, 胡凤云. 不宁腿综合征与帕金森病的相关临床研究[J]. 中华内科杂志, 2010, 49(11): 947-950. DOI:10.3760/cma.j.issn.0578-1426.2010.11.014 |

| [9] |

陆耀军. 帕金森病(PD)患者的非运动症状(NMS)及影响评分因素分析[J]. 中国继续医学教育, 2015, 7(27): 119-120. DOI:10.3969/j.issn.1674-9308.2015.27.082 |

| [10] |

万志荣, 程莉霞, 商梦晴, 等. 帕金森病伴不宁腿综合征的现况调查[J]. 神经损伤与功能重建, 2017, 12(2): 124-127. |

| [11] |

陈楚霜, 邵明, 陈玲, 等. 帕金森病伴不宁腿综合征临床研究[J]. 中国现代神经疾病杂志, 2009, 9(3): 257-260. |

| [12] |

朴英善, 扈杨, 李丽霞, 等. 帕金森病伴发不宁腿综合征的临床特征及神经病理生化机制[J]. 中国神经免疫学和神经病学杂志, 2017, 24(1): 7-12. |

| [13] |

邢歆, 朱晓峰. 帕金森病病患睡眠障碍的临床特征分析[J]. 中国老年保健医学, 2017, 15(1): 67-69. |

| [14] |

孟莉, 王彦永, 李艳敏, 等. 帕金森病的非运动症状及其影响因素[J]. 临床神经病学杂志, 2014, 27(4): 248-250. |

| [15] |

祖洁, 许可, 杨新新, 等. 帕金森病非运动症状的临床特点及其影响因素[J]. 徐州医学院学报, 2014, 34(12): 876-879. |

| [16] |

张勇, 卢祖能, 董红娟, 等. 帕金森病非运动症状及其治疗的流行病学调查[J]. 卒中与神经疾病, 2016, 23(5): 343-347. |

| [17] |

董理, 张伟, 罗晓光, 等. 帕金森病合并不宁腿综合征的相关因素分析[J]. 中国神经精神疾病杂志, 2010, 36(4): 205-208. |

| [18] |

楼跃, 李雅国. 帕金森病和不宁腿综合征的相关因素分析[J]. 浙江临床医学, 2016, 18(4): 705-706. |

| [19] |

高俊华, 闫兆芬, 孙莉, 等. 帕金森病患者非运动症状的临床研究[J]. 中国全科医学, 2010, 13(23): 2576-2580. DOI:10.3969/j.issn.1007-9572.2010.23.013 |

| [20] |

马晓琳. 帕金森病患者睡眠障碍的临床特征分析[J]. 医学信息, 2013, 26(10): 228-228. DOI:10.3969/j.issn.1006-1959.2013.10.277 |

| [21] |

付正兴. 帕金森病患者睡眠障碍的临床特征分析[J]. 中国卫生产业, 2014, 12: 137-138. |

| [22] |

赵鹏, 朱红灿, 朱晓临, 等. 帕金森病患者睡眠障碍的研究[J]. 临床神经病学杂志, 2010, 23(5): 337-340. |

| [23] |

王安海, 赵文斌. 帕金森病患者睡眠障碍多导睡眠图临床分析[J]. 中国社区医师, 2015, 31(24): 98, 100. |

| [24] |

彭海, 李颍, 李方明, 等. 帕金森病患者睡眠障碍特点及相关因素研究[J]. 中国临床康复, 2003, 7(7): 1158-1159. |

| [25] |

余舒扬, 刘卓, 孙莉. 帕金森病患者睡眠障碍相关因素分析及其对生活质量的影响[J]. 中华临床医师杂志(电子版), 2012, 6(14): 3956-3963. DOI:10.3877/cma.j.issn.1674-0785.2012.14.033 |

| [26] |

牛晓波, 缑元冲. 帕金森病睡眠障碍影响因素分析[J]. 脑与神经疾病志, 2015, 23(5): 353-358. |

| [27] |

李琳, 刘振国, 干静, 等. 早期帕金森病患者睡眠障碍分析[J]. 中国现代神经疾病杂志, 2008, 8(3): 217-221. |

| [28] |

刘卓, 孙莉, 黄曦妍, 等. 帕金森病伴发焦虑与运动症状及非运动症状关系的研究[J]. 中华临床医师杂志(电子版), 2012, 6(2): 288-293. |

| [29] |

沈吉康. 帕金森病患者睡眠障碍临床特征及影响因素分析[J]. 实用临床医药杂志, 2014, 18(11): 49-51. |

| [30] |

张红, 张勇, 卢祖能, 等. 不同睡眠障碍类型对帕金森病患者生活质量的影响[J]. 中国神经免疫学和神经病学杂志, 2017, 24(1): 21-24. |

| [31] |

辛华栋. 早期帕金森病非运动症状的临床分析[J]. 临床医药文献电子杂志, 2016, 3(27): 5323-5324. |

| [32] |

侯志纵, 张炜, 高生伟, 等. 帕金森患者睡眠障碍的临床特征分析[J]. 中西医结合心脑血管病杂志, 2013, 11(5): 558-560. |

| [33] |

杜静, 吴小三, 邱菊, 等. 帕金森病非运动症状的临床分析[J]. 安徽医学, 2013, 34(4): 382-384. |

| [34] |

李二凤, 刘佳佳, 于翠玉, 等. 帕金森病患者运动和非运动症状的性别差异[J]. 临床神经病学杂志, 2014, 27(1): 8-11. |

| [35] |

鲁佑瑜, 王少石, HendersonJM, 等. 帕金森病患者睡眠障碍——病例对照调查[J]. 中国神经精神疾病杂志, 2004, 30(3): 194-197. |

| [36] |

冯维龙, 段芳荣, 高先彬. 帕金森病患者非运动症状发生及相关影响因素的研究[J]. 卒中与神经疾病, 2015, 22(5): 49-51. |

| [37] |

Zhu XY, Liu Y, Zhang XJ, et al. Clinical characteristics of leg restlessness in Parkinson's disease compared with idiopathic Restless Legs Syndrome[J]. J Neurol Sci, 2015, 357(1-2): 109-114. DOI:10.1016/j.jns.2015.07.008 |

| [38] |

冯裕星, 王义兰, 李梁蜜, 等. 早期初诊帕金森病患者非运动症状的临床特征及影响因素分析[J]. 中国实用神经疾病杂志, 2017, 20(11): 8-11. DOI:10.3969/j.issn.1673-5110.2017.11.003 |

| [39] |

Higgins JPT, Thompson SG, Deeks JJ, et al. Measuring inconsistency in meta-analyses[J]. BMJ, 2003, 327(7414): 557-560. DOI:10.1136/bmj.327.7414.557 |

| [40] |

Allen RP, Picchietti D, Hening WA, et al. Restless legs syndrome:diagnostic criteria, special considerations, and epidemiology. A report from the restless legs syndrome diagnosis and epidemiology workshop at the National Institutes of Health[J]. Sleep Med, 2003, 4(2): 101-119. DOI:10.1016/S1389-9457(03)00010-8 |

| [41] |

Allen RP, Picchietti DL, Garcia-Borreguero D, et al. Restless legs syndrome/Willis-Ekbom disease diagnostic criteria:updated International Restless Legs Syndrome Study Group (IRLSSG) consensus criteria——history, rationale, description, and significance[J]. Sleep Med, 2014, 15(8): 860-873. DOI:10.1016/j.sleep.2014.03.025 |

| [42] |

Moccia M, Erro R, Picillo M, et al. A Four-Year Longitudinal Study on Restless Legs Syndrome in Parkinson Disease[J]. Sleep, 2016, 39(2): 405-412. DOI:10.5665/sleep.5452 |

| [43] |

Connor JR, Wang XS, Allen RP, et al. Altered dopaminergic profile in the putamen and substantia nigra in restless leg syndrome[J]. Brain, 2009, 132(Pt9): 2403-2412. |

| [44] |

Connor JR, Boyer PJ, Menzies SL, et al. Neuropathological examination suggests impaired brain iron acquisition in restless legs syndrome[J]. Neurology, 2003, 61(3): 304-309. DOI:10.1212/01.WNL.0000078887.16593.12 |

| [45] |

Kwon DY, Seo WK, Yoon HK, et al. Transcranial brain sonography in Parkinson's disease with restless legs syndrome[J]. Mov Disord, 2010, 25(10): 1373-1378. DOI:10.1002/mds.23066 |

| [46] |

Earley CJ, B Barker P, Horská A, et al. MRI-determined regional brain iron concentrations in earlyand late-onset restless legs syndrome[J]. Sleep Med, 2006, 7(5): 458-461. DOI:10.1016/j.sleep.2005.11.009 |

| [47] |

Rye DB. Parkinson's disease and RLS:the dopaminergic bridge[J]. Sleep Med, 2004, 5(3): 317-328. DOI:10.1016/j.sleep.2004.01.016 |

| [48] |

郭配, 张晓韬. 帕金森病睡眠障碍的研究进展[J]. 国际神经病学神经外科学杂志, 2017, 44(3): 332-335. |

2018, Vol. 45

2018, Vol. 45