扩展功能

文章信息

- 王年华, 徐立新, 冷海斌, 梅涛, 袁辉纯, 何俊, 易竟

- WANG Nian-hua, XU Li-xin, LENG Hai-bin, MEI Tao, YUAN Hui-chun, HE Jun, YI Jing

- 蝶骨嵴内侧型脑膜瘤的显微外科治疗

- Microsurgical treatment of medial sphenoid ridge meningiomas

- 国际神经病学神经外科学杂志, 2018, 45(2): 147-150

- Journal of International Neurology and Neurosurgery, 2018, 45(2): 147-150

-

文章历史

收稿日期: 2017-11-22

修回日期: 2018-03-19

蝶骨嵴内侧型脑膜瘤是指起源于前床突或者蝶骨小翼内侧的脑膜瘤,此部位肿瘤位置深在,与颈内动脉及分支、海绵窦、视神经等重要结构关系密切,手术难度大,风险高[1]。我科自2013年6月至2017年6月采用显微外科技术切除蝶骨嵴内侧型脑膜瘤26例,取得满意疗效,现报道如下。

1 资料与方法 1.1 一般资料本组26例,男性6例,女性20例,年龄29岁~72岁,平均54岁,病程4小时~10年,平均18.7月。

1.2 临床表现头痛12例,头晕5例,恶心、呕吐1例,视力下降12例,视野缺损7例,记忆力下降1例,肢体功能障碍2例,神志障碍2例,癫痫1例,嗅觉障碍1例,无意中发现2例。

1.3 影像学检查所有患者均行头部MRI检查,T1加权呈等信号或低信号,T2加权呈高信号或等信号,周边有不同程度的水肿带,强化明显,部分肿瘤可见流空影;10例患者行头部CT检查,呈现等密度或低密度,1例患者蝶骨骨质破坏,5例患者骨质增生;8例患者行头部CTA检查,2例患者行MRA检查,1例患者行DSA检查,其中单纯颈外供血5例,颈内外共同供血6例。

1.4 手术方法所有病例均采用翼点入路或者扩大翼点入路,并根据肿瘤的大小及生长方向适当调整切口及骨窗,磨钻磨平或咬骨钳咬除蝶骨嵴达蝶骨小翼内侧甚至前床突,骨窗下缘尽量接近颅底,骨蜡封闭出血,双极电凝颅底硬膜、脑膜中动脉及其分支。所有病例均在显微镜下手术,以蝶骨嵴为中心,弧形剪开硬膜,多针缝合线牵拉蝶骨嵴深部硬膜使硬膜瓣平坦,增加暴露空间,充分打开周围脑池,释放脑脊液。肿瘤体积较小时,可先处理肿瘤的基底部,阻断供血后,再对肿瘤进行切除,肿瘤体积较大无法处理基底部时,可先瘤内减压待肿瘤缩小后,再处理基底部、分块切除、止血交替进行。处理视神经管内肿瘤时,必要时磨除前床突、打开视神经管。处理海绵窦内肿瘤时,需小心保护窦内结构。切除肿瘤时注意颈内动脉及其分支和颅神经的保护。后期病例在电生理监测下切除肿瘤。

|

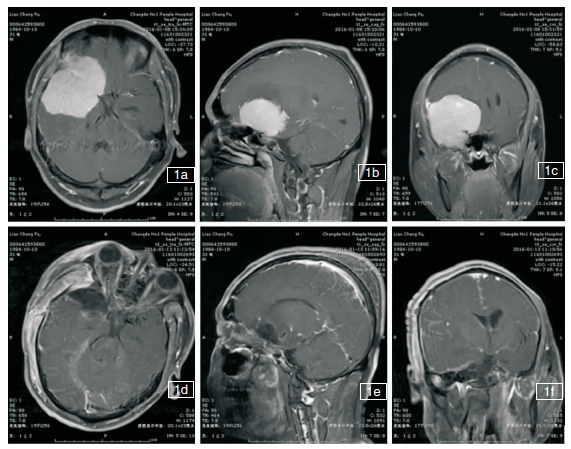

| 图 1 患者,男性,31岁,术前颅脑MRI增强提示右侧蝶骨嵴区均匀强化、边界清楚占位性病变。1a术前轴位;1b术前矢状位;1c术前冠状位, 术后第5天颅脑MRI增强扫描提示右侧蝶骨嵴区占位性病变全切;1d术后轴位;1e术后矢状位;1f术后冠状位 |

根据Simpson脑膜瘤切除分级标准,Ⅰ级切除5例,Ⅱ切除21例,无手术死亡病例。术后病理检查:上皮型14例,内皮型2例,纤维型2例,沙粒型1例,梭形细胞型1例,混合型6例。术前头痛、头晕、恶心呕吐症状明显改善;视力视野障碍不同程度恢复,但1例患者由光感降为失明,1例患者视力下降0.5;记忆力下降1例症状明显改善;肢体功能障碍2例肢体活动好转;神志障碍2例转为清醒;癫痫1例继续抗癫痫治疗未再发作;嗅觉障碍1例无改善。术后并发症:肺部感染11例,其中1例行气管切开,颅内感染5例,均经积极抗感染治疗恢复;动眼神经麻痹3例,营养神经治疗好转;脑积水1例,行脑室-腹腔分流术;1例因术后脑肿胀行去骨瓣减压术,术后2月行颅骨修补术。26例随访0.5~4年,无复发病例。

3 讨论蝶骨嵴脑膜瘤临床上较为常见,约占颅内所有脑膜瘤的15%~20%,其中约一半为蝶骨嵴内侧型脑膜瘤[2]。由于蝶骨嵴内侧型脑膜瘤生长位置和周围的解剖关系特点,容易包绕颈内动脉及其分支,侵袭海绵窦,压迫视神经等重要结构,是颅底神经外科研究重点领域之一[3],手术切除困难,并发症较多。随着显微外科技术的迅猛发展及手术策略的改变,手术肿瘤全切率提高,死亡率及并发症降低。

3.1 术前准备术前详细的神经影像学检查对患者的手术评估起着非常重要的作用,头颅CT,MRI,CTA,MRA或DSA可以不同角度了解肿瘤的特点及与周围解剖结构的关系[4];更全面显示有无颅骨侵袭性破坏及反应性增生,有无包绕血管,有无侵袭海绵窦[5];一般T2信号越高,含水量越大,则肿瘤质地越软,更有利于切除,反之则更韧,对于预判手术难度有意义[6];Zhang等[7]研究发现次全切肿瘤大部分T2像呈等或者低信号;同时T2像的血管流空影可预判血供情况。详细了解肿瘤的位置、质地、大小、与血管、神经的关系后,术者在术中探查时能够做到心中有数,保护周边神经及过路血管。本组26例中,11例行血管造影,颈外供血5例,颈内、外共同供血6例,朱青峰等[8]对蝶骨嵴脑膜瘤栓塞后再显微手术切除,取得了良好的效果,作者认为绝大部分蝶骨嵴内侧型脑膜瘤不需要介入栓塞,因为该类脑膜瘤主要是颈外动脉供血,在手术暴露过程中,已处理蝶骨嵴及电凝受累的硬脑膜,肿瘤的大部分血供已阻断。

3.2 手术入路的设计蝶骨嵴内侧型脑膜瘤一般采用翼点或扩大翼点入路,以倾向创伤较小的手术方法,而以往采用的眶颧额颞入路因创伤大已经基本被取代[9]。根据肿瘤的大小、生长方向、与视神经、颈内动脉及其分支关系、是否侵入海绵窦或框内,适当调整切口及骨窗,关键是充分处理蝶骨嵴达蝶骨小翼内侧甚至前床突,使骨窗尽可能靠近颅底,沿蝶骨嵴弧形剪开硬膜翻向颅底后,悬吊蝶骨嵴硬膜时也尽量靠近颅底,不仅能扩大手术视野,减少对脑组织的牵拉,而且能阻断肿瘤的大部分颅外血供。李仲森等[10]先于硬膜外沿脑膜中动脉找到棘孔并电凝之,以阻断肿瘤颅外供血。本组手术患者,均采用翼点或扩大翼点入路,都获得了理想的暴露空间,同时也没有刻意寻找棘孔,关键在于硬膜外去除足够的蝶骨嵴骨质获得足够的硬膜内空间。处理2例视神经管内肿瘤时,1例硬膜外磨除前床突并打开视神经管,1例从硬膜内使用吸引器及剥离子将肿瘤勾出。

3.3 肿瘤的切除与周围神经血管的保护尽早控制肿瘤的血供,并保护周围重要血管、神经是手术成功的关键。我们采用如下措施:①先打开侧裂池,缓慢释放脑脊液以降低颅压,并尽量解剖周围的脑池,松解蛛网膜,以便牵拉肿瘤时减少对神经、血管的损伤;②肿瘤体积较小时,沿蝶骨嵴由外向内逐步离断肿瘤的基底部,再分块切除肿瘤;肿瘤体积较大时,先瘤内减压,再处理肿瘤基底部,并交替进行,时刻控制肿瘤出血[9、4]。③在瘤内减压过程中需瘤内各个方向切除减压,并尽可能不要突破肿瘤的包膜,避免引起周围重要血管、神经的损伤,待充分减压后,再进行肿瘤包膜的分离,尽量保留蛛网膜的完整性,以免术后血液渗到蛛网膜下腔而造成血管痉挛[10]。④视神经与肿瘤之间存在蛛网膜间隙分离不难,但应注意保留视神经、视交叉表面的微小血管[11]。若发现肿瘤向视神经管或眶上裂生长,应将视神经管磨开,沿视神经走行方向纵行剪开视神经鞘,起到视神经减压的目的[13]。本组中有2例来源于视神经管,只有1例磨除前床突并打开视神经管,术后视力由0.8下降到0.3,可能与滋养血管破坏有关,但出院后随访视力上升到0.6,另外1例术前光感,直接将肿瘤小心勾出,术后失明,可能与机械损伤、缺血再灌注以及压迫时间长有关,没有恢复。动眼神经、滑车神经一般被肿瘤推向后方或内侧,变细、拉长,一般有蛛网膜间隙,分离不困难,并注意保护其表面的小血管网。但在处理残留于海绵窦肿瘤时,应仔细轻柔,减少钝性分离造成机械性拉伤[12]。⑤在寻找颈内动脉及其分支时,采用逆行追踪法与顺行追踪法相结合的办法,肿瘤与颈内动脉及其分支之间通常存在完整的蛛网膜界面,沿着界面锐性分离,牵开肿瘤并于肿瘤侧剪开蛛网膜,电凝供应肿瘤的血管,充分保护好血管。如果肿瘤与血管无明显蛛网膜间隙或者粘连紧密时,不必强行分离,可残留薄层肿瘤,术后再行放射治疗,由于本组病例数少,未碰到与颈内动脉紧密粘连者,均达到了全切肿瘤。肿瘤切除后,术中用罂粟碱,术后使用尼莫地平预防血管痉挛,防止脑梗塞。⑥对于侵袭到海绵窦内的肿瘤,处理存在争议,目前多数人主张行保守治疗。Nakamura等[13]总结资料发现:即使全切海绵窦区肿瘤短时间内亦有复发,与保守治疗的手术方法相比手术并发症更多,神经功能预后更差,生活质量更差,而且不能证明其长期复发率低于保守手术治疗。手术的最终目的是延长患者的生存期并保证有良好的生存质量,而不仅仅是切除多少肿瘤[14]。作者认为在最大限度保留病人重要神经功能的前提下,竭尽全力最大程度安全切除肿瘤,因为第一次手术治疗彻底切除对患者预后至关重要[9],对于不能安全切除的,不应强求,术后予以放射治疗。本组1例侵袭海绵窦的肿瘤,并包裹颈内动脉,T2像信号较高,术前预判肿瘤质地较软,术中术者最大努力下安全全切肿瘤,术后无重要神经功能缺损。⑦电生理监测在神经、血管的保护中起到了重要的作用,本组后期5例均在电生理监测下监测动眼神经,视觉诱发电位(VEP),躯体感觉诱发电位(SEP),运动诱发电位(MEP),安全切除肿瘤。

综上所述,蝶骨嵴内侧型脑膜瘤显微手术治疗效果满意,积极的术前准备、精细的显微技术、正确处理肿瘤基底部及周边重要神经、血管是手术成功的关键,尽可能一期全切肿瘤。

| [1] |

王忠诚. 王忠诚神经外科学. 武汉: 湖北科学技术出版社, 2005, 601-603.

|

| [2] |

Claus EB, Bondy ML, Schildkraut JM, et al. Epidemiology of intracranial meningioma[J]. Neurosurgery, 2005, 57(6): 1088-1095. DOI:10.1227/01.NEU.0000188281.91351.B9 |

| [3] |

Behari S, Giri PJ, Shukla D, et al. Surgical strategies for giant medial sphenoid wing meningiomas:a new scoring system for predicting extent of resection[J]. Acta Neurochir(Wien), 2008, 150(9): 865-877. DOI:10.1007/s00701-008-0006-6 |

| [4] |

陈波, 李巧玉, 陆培松, 等. 内侧型蝶骨嵴脑膜瘤的显微手术治疗[J]. 中华神经外科杂志, 2013, 29(11): 1164-1166. DOI:10.3760/cma.j.issn.1001-2346.2013.11.029 |

| [5] |

王国军, 李新钢. 内侧型蝶骨嵴脑膜瘤的显微外科手术治疗[J]. 山东大学学报(医学版), 2012, 50(1): 105-108. |

| [6] |

毛承亮, 唐凯, 詹升全, 等. 巨大内侧型蝶骨嵴脑膜瘤的外科治疗[J]. 中国微侵袭神经外科杂志, 2013, 18(8): 358-360. DOI:10.11850/j.issn.1009-122X.2013.08.007 |

| [7] |

Zhang J, Shrestha R, Cai BW, et al. Management of large medial sphenoid wing meningiomas:a series of 178 cases.[J]. Turk Neurosurq, 2014, 24(5): 664-671. |

| [8] |

朱青峰, 王国芳, 禹书宝. 蝶骨嵴脑膜瘤栓塞后再显微手术切除疗效分析[J]. 中国临床神经外科杂志, 2012, 17(9): 553-554. |

| [9] |

刘定阳, 袁贤瑞, 刘庆, 等. 蝶骨嵴内侧脑膜瘤显微手术治疗及切除程度影响因素分析[J]. 中国耳鼻咽喉颅底外科杂志, 2016, 22(4): 288-292. |

| [10] |

李仲森, 傅先明, 费小瑞, 等. 蝶骨嵴内侧脑膜瘤围手术期的处理要点[J]. 中国微侵袭神经外科杂志, 2015, 6(20): 256-258. |

| [11] |

Ma s, Chen S, Hu Y, et al. Application of virtual reality system for individualized preoperative planning of sphnoidal ridge meningioma[J]. Zhonghua Yi Xue Za Zhi, 2014, 94(45): 3562-3566. |

| [12] |

Flanders M, Hasan J, AL-Mujaini A. Partial third cranial nerve palsy:clinical characteristics and surgical manegement[J]. Can J Ophthalmol, 2012, 47(3): 321-325. DOI:10.1016/j.jcjo.2012.03.030 |

| [13] |

Nakamura M, Roser F, Jacobs C, et al. Medial sphenoid wing meningiomas:clinical outcome and recurrence rate[J]. Neurosurgery, 2006, 58(4): 626-639. DOI:10.1227/01.NEU.0000197104.78684.5D |

| [14] |

Yang J, Ma SC, Liu YH, et al. Large and gaint medial sphenoid wing meningiomas involving vascular structures:clinical features and management experience in 53 patients[J]. Chin Med J (Enql), 2013, 126(23): 4470-4476. |

2018, Vol. 45

2018, Vol. 45