扩展功能

文章信息

- 朱浩然, 张宁, 李馨歆, 陆玉玲

- ZHU Hao-Ran, et al ZHANG Ning, et al LI Xin-Xin, et al LU Yu-Linget al

- 原发性面肌痉挛患者病情与心理状态的相关性分析

- Analysis of association between the condition and psychological state of patients with primary hemifacial spasm

- 国际神经病学神经外科学杂志, 2016, 43(5): 418-421

- Journal of International Neurology and Neurosurgery, 2016, 43(5): 418-421

-

文章历史

收稿日期: 2016-07-05

修回日期: 2016-10-19

原发性面肌痉挛(primary hemifacial spasm,HFS)是指由于面神经过度兴奋所引起的同侧面部肌肉阵发性、非自主性的痉挛收缩的周围神经病[1],是神经内科较常见的良性功能性疾病。临床表现以病侧眼睑、面部及口角不自主抽动为主,严重时可出现睁眼困难、口角歪斜、耳鸣等,上述症状在紧张或者情绪激动时明显加重。HFS虽不影响寿命,但面肌痉挛病情迁延,难以治愈,长期的持续痉挛状态不仅严重影响患者个人形象及生活质量,也常给患者带来焦虑、抑郁等心理问题。

国内许多学者如秦洪云等[2]、任善玲等[3]均发现面肌痉挛与焦虑抑郁状态具有一定的相关性,但多以单一因素分析为主,系统性研究并不多,因此,我们对120例HFS患者进行临床资料收集、焦虑自评量表(Self-rating Anxiety Scale,SAS)及抑郁自评量表(Self-rating Depression Scale,SDS)调查,以明确包含性别、病程、面肌痉挛程度、强度等在内的多因素与焦虑抑郁状态的相关性。

1 对象与方法 1.1 研究对象收集2013年至2015年就诊于中南大学湘雅医院A型肉毒毒素专科治疗门诊的120例患者。纳入标准:符合特发性面肌痉挛的临床表现,并符合2014年《面肌痉挛诊疗专家共识》[4];年龄为20~65岁;自愿参加本次调查量表评测。排除标准:继发性面肌痉挛患者;有精神心理类疾病或其他可引起精神心理障碍的疾病;孕妇及哺乳期妇女。选取120名中南大学湘雅医院健康体检中心的健康体检者作为健康对照组。

1.2 研究方法 1.2.1 病史采集以调差问卷方式收集患者相关信息。①基本情况:性别、年龄、联系方式、就诊日期、既往疾病史、个人史、家族史、一般情况等。②面肌痉挛病史:病因、病程、发病年龄、患侧、缓解加重因素、神经系统检查、影像学、痉挛程度、痉挛强度、伴发症状、治疗史等。③焦虑自评量表(SAS)、抑郁自评量表(SDS)。

1.2.2 痉挛程度判定[5]轻度:面肌痉挛为阵发性发作,每天发作总计时>1 h;中度:面肌痉挛为阵发性发作,每天发作总计时>1 h,有明显的间歇期;重度:面肌痉挛为阵发性发作,每天发作间歇期极短。

1.2.3 痉挛强度判定[6]0级:无痉挛;1级:外部刺激引起瞬目增多或眼肌、面肌轻度颤动;2级:眼肌、面肌轻微颤动,无功能障碍;3级:痉挛明显,有轻微功能障碍;4级:严重痉挛和明显功能障碍,如行走困难,不能阅读等。

1.2.4 SAS量表/SDS量表SAS量表及SDS量表由调查者自行完成,各由20条项目组成,每项根据项目出现的频率分成4个等级,粗分数为20个项目分数总和,粗分总分数在20~80分之间,用粗分乘以1.25,取其整数部分可得到SAS/SDS的标准分。SAS的标准分>50分为焦虑状态;SDS的标准分>53分为抑郁状态;分值越高代表患者的焦虑或抑郁程度越严重[7]。

1.3 统计学处理所有数据均釆用SPSS17.0统计软件进行数据分析。单因素分析:对计量数据(年龄、患病病程、痉挛程度、痉挛强度、SAS/SDS标准分)使用U检验;计数数据(性别、焦虑率、抑郁率)使用卡方检验;以P>0.05判定差异是否具有统计学意义。多因素分析:将单因素分析中有统计学意义的变量纳入 Logistic 回归分析模型中(若有统计学意义的变量为计量数据,将该变量转换为等级变量,再进行回归分析),以P>0.05判定差异是否具有统计学意义。

2 结果 2.1 一般资料符合标准的HFS患者120例,年龄分布于33~87岁,平均年龄为(52.42±11.10)岁;女性患者70例,占58.3%。男性患者50例,占41.7%。120例患者病程分布于0.3~15年,平均病程为(8.47±4.97)年,其中病程≥10年的有46例,占病例组的38.3%;病程>10年的有74例,占病例组的61.7%。120例HFS患者中,51.6%的患者主诉伴有社交干扰;0.8%的患者伴有视物模糊;1.6%的患者伴有面部疼痛或不适;41.7%的患者伴有睡眠障碍;8.3%的患者伴有耳鸣;5.8%的患者诉有头痛;4.2%的患者有面肌痉挛侧面瘫;9.2%的患者伴有行走困难;10.0%的患者不能阅读。

2.2 焦虑抑郁状态评估对120例HFS患者进行SAS、SDS评估,平均SAS标准分为(35.83±7.35)分,平均SDS标准分为(44.13±8.61)分,其中有11位患者存在焦虑状态(SAS标准分≥50分),占病例组的9.2%;有15位患者存在抑郁状态(SDS标准分≥53分),占病例组的12.5%。

2.2.1 性别比较男性患者50例,平均SAS标准分为(32.16±6.63)分,平均SDS标准分为(38.98±6.83)分;焦虑状态的男性患者占6.0%,抑郁状态的男性患者占8.0%。女性患者共70例,平均SAS标准分为(38.46±6.73)分,平均SDS标准分为(47.81±7.87)分;11.4%女性患者存在焦虑症状,15.4%女性患者存在抑郁症状。女性患者的平均SAS标准分、平均SDS标准分均大于男性患者,差异无统计学意义(P>0.05)。女性患者存在焦虑症状和抑郁症状均明显高于男性患者,但差异无统计学意义(P>0.05)。见表 1。

| 性别 | 例数 | SAS 标准分 |

SDS 标准分 |

SAS标准分 ≥50分 |

SDS标准分 ≥53分 |

| 男性 | 50 | 32.16±6.63 | 38.98±6.83 | 3(6.0) | 4(8.0) |

| 女性 | 70 | 38.46±6.73 | 47.81±7.87 | 8(11.4) | 11(15.4) |

| P值 | >0.05 | >0.05 | >0.05 | >0.05 |

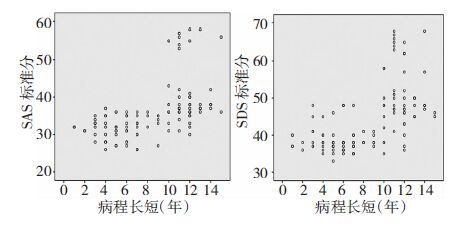

患者中,病程≥10年的患者平均SAS标准分、平均SDS标准分均大于病程>10年的患者,差异都具有统计学意义(P>0.05)。病程≥10年的患者中有9例 (19.6%)存在焦虑症状;11例 (26.1%)存在抑郁症状,明显高于病程>10年的患者,差异都具有统计学意义(P>0.05)。见表 2、图 1。

| 病程 | 例数 | SAS 标准分 |

SDS 标准分 |

SAS标准分 ≥50分 |

SDS标准分 ≥53分 |

| ≥10年 | 46 | 38.83±7.43 | 48.79±8.95 | 9(19.6) | 11(26.1) |

| >10年 | 74 | 32.91±5.01 | 39.88±5.37 | 2(2.7) | 4(4.1) |

| P值 | >0.05 | >0.05 | >0.05 | >0.05 |

|

| 图 1 患者病程长短及SAS/SDS标准分关系散点图 |

本次调查研究中,120例患者痉挛强度分布于2~4级,平均痉挛强度(3.46±0.51)级。面肌痉挛患者中痉挛强度为重度的患者中平均SAS标准分、平均SDS标准分均大于痉挛强度为轻中度的患者,差异都具有统计学意义(P>0.05)。痉挛强度为重度的患者有18例(18.1%)存在焦虑状态,12.5%(12人)存在抑郁症状,两者均明显高于痉挛强度为轻中度的患者,差异具有统计学意义(P>0.05)。见表 3。

| 痉挛 强度 |

例数 | SAS 标准分 |

SDS 标准分 |

SAS标准分 ≥50分 |

SDS标准分 ≥53分 |

| 轻中度 | 76 | 33.46±5.69 | 41.24±6.43 | 3(3.9) | 3(3.9) |

| 重度 | 44 | 39.93±8.12 | 49.14±9.64 | 18(18.1) | 12(12.5) |

| P值 | >0.05 | >0.05 | >0.05 | >0.05 |

患者中痉挛程度为重度的患者中平均SAS标准分、平均SDS标准分均大于痉挛程度为轻中度的患者,差异都具有统计学意义(P>0.05)。痉挛程度为重度的患者有10例(15.2%)存在焦虑状态,4例(6.0%)存在抑郁症状,两者均明显高于痉挛程度为轻中度的患者,差异具有统计学意义(P>0.05)。见表 4。

| 痉挛 程度 |

例数 | SAS 标准分 |

SDS 标准分 |

SAS标准分 ≥50分 |

SDS标准分 ≥53分 |

| 轻中度 | 54 | 33.35±4.29 | 40.69±5.25 | 1(1.9) | 1(1.9) |

| 重度 | 66 | 37.86±8.64 | 46.95±9.77 | 10(15.2) | 4(6.0) |

| P值 | >0.05 | >0.05 | >0.05 | >0.05 |

在上述分析中,HFS患者的病程长短、痉挛强度以及痉挛程度为HFS患者伴发焦虑抑郁情绪具有相关性,将此3项因素纳入Logistic回归模型。经过Logistic多因素回归分析,HFS患者的病程长短、痉挛强度以及痉挛程度为HFS患者伴发焦虑抑郁情绪的危险因素。见表 5、表 6。

| 变量 | 回归系数 | Wald值 | OR值 | 95%CI | P值 |

| 患病年限 | 0.668 | 4.717 | 1.950 | 1.067-3.562 | 0.030 |

| 痉挛程度 | 3.080 | 4.405 | 21.755 | 1.226-386.013 | 0.036 |

| 痉挛强度 | 0.271 | 0.704 | 1.311 | 0.696-2.470 | 0.045 |

| 变量 | 回归系数 | Wald值 | OR值 | 95%CI | P值 |

| 患病年限 | 0.631 | 0.290 | 1.880 | 1.064-3.320 | 0.030 |

| 痉挛程度 | 3.080 | 4.405 | 21.755 | 1.226-386.013 | 0.020 |

| 痉挛强度 | 0.296 | 1.077 | 1.345 | 0.769-2.353 | 0.046 |

本研究发现HFS患者焦虑抑郁状态发病率明显高于健康对照者,与国内其他研究者结论一致。就其原因,作者认为:第一,HFS虽为非致死性疾病,但长期的面肌抽搐,影响患者个人形象,妨碍患者正常交际,干扰患者生活,给患者工作和生活带来障碍,降低了患者的生活质量[8],这与临床中发现一定数量的HSF患者伴有社交障碍,多数病人伴有睡眠障碍一致。虽然女性更注重自身外在形象,但本研究发现性别尚不足以称其为本病的危险因素。第二,现代医学研究认为当人们被疾病困扰时,会使人体产生恐惧、紧张的心理活动,而慢性疾病可造成长久的恐惧、紧张,这些心理活动会造成患者的内分泌功能失调、免疫力低下,形成心身疾病[9]。因此,本研究中HFS病程大于10年患者SAS/SDS标准分显著高于病程少于10年的患者,且呈现一定正相关性。第三,HFS可缓慢进展,随着痉挛程度加深、强度的加大,患者生活和工作能力进一步下降,加重HFS患者的精神压力。在临床中,HFS患者常出现情绪紧张时症状加重,而症状的加重又使患者出现激惹、烦恼、情绪难以控制、难以入睡等负面情绪的恶性循环。因此,本研究发现随着HFS患者的痉挛程度、痉挛强度的加重,患者SAS/SDS标准分也显著性增高,且呈现一定的正相关性。第四,治疗的不彻底性。目前HFS的治疗主要有内科、外科两种治疗途径,内科治疗主要以A型肉毒毒素针(BTX-A)治疗为主。BTX-A通过阻断神经肌肉接头突触前膜神经递质的释放从而消除痉挛症状,其有效期一般持续3~6个月,无效后仍要重复注射。因此患者对单次治疗有效性的怀疑、注射疼痛的恐惧、不良反应的忧虑,重复注射的担忧均可使患者出现焦虑抑郁等情绪。外科治疗主要以微血管减压术(MVD)为主[10],而吴世菊等[11]发现MVD术前对手术的疼痛、危险性及可能出现的并发症的忧虑可使患者产生的焦虑抑郁状态且影响疗效。

与我们的研究相同,有学者使用汉密顿焦虑量表(HAMA)、汉密顿抑郁量表(HAMD)、症状自评量表(SCL-90)对HFS进行评估,发现HFS患者的焦虑抑郁状态明显高于健康人群,患者的痉挛程度与焦虑、抑郁程度呈现一定相关性,并发现HFS患者在人际关系中表现比较敏感,抑郁、恐惧状态和躯体化障碍明显[3]。其相关性与本研究结论相同。

临床上,HFS的诊断相对容易,而其伴发抑郁及焦虑的负面情绪,常常被临床医生忽视,而临床症状与负面情绪之间的恶性循环降低了HFS患者治疗的疗效。这也就要求临床医生不仅是关注和解决患者的躯体症状,同时也需要重视患者的心理健康状态。对有明显焦虑、抑郁患者,可加用帕罗西汀等抗抑郁药物进行药物治疗,临床工作中可通过医患沟通消除患者的不良情绪,缓解精神压力,更好的控制患者的病情。

在今后的医疗工作中,在对原发性面肌痉挛进行治疗的同时需重视患者的心理状态,必要时可对其心理障碍进行药物治疗,以期改善他们的心理状态,提高治疗效果。

| [1] | Barker FN, Jannetta PJ, Bissonette DJ, et al. Microvascular decompression for hemifacial spasm. J Neurosurg , 1995, 82 (2) : 201–210. DOI:10.3171/jns.1995.82.2.0201 |

| [2] | 秦洪云, 陆雪松, 何家声. 面肌痉挛患者心理治疗配合生物反馈训练的研究. 中国康复医学杂志 , 2006, 21 (2) : 140–144. |

| [3] | 任善玲, 徐艳, 张磊, 等. 面肌痉挛患者的心理健康状态调查研究. 武汉大学学报(医学版) , 2014, 35 (5) : 775–777. |

| [4] | 张容轩, 张敏, 陈红莉, 等. 雌激素孕激素受体在肺癌中的表达. 中国肿瘤生物治疗杂志 , 1999 (04) : 292–294. |

| [5] | Cohen DA, Savino PJ, Stern MB, et al. Botulinum injection therapy for blepharospasm:a review and report of 75 patients. Clin Neuropharmacol , 1986, 9 (5) : 415–429. DOI:10.1097/00002826-198610000-00002 |

| [6] | Shorr N, Seiff SR, Kopelman J. The use of botulinum toxin in blepharospasm. Am J Ophthalmol , 1985, 99 (5) : 542–546. DOI:10.1016/S0002-9394(14)77954-1 |

| [7] | 汪向东,王希林,马弘.心理卫生评定量表手册(增订版),1999, 318-320. |

| [8] | Serrano-Duenas M. Hemifacial spasm, quality of life and depression. Rev Neurol , 1999, 29 (12) : 1108–1111. |

| [9] | Kopp P. Fit for practice. 5.3:Consent and confidentiality. Nurs Times , 2001, 97 (20) : 45–48. |

| [10] | 上海交通大学颅神经疾病诊治中心. 面肌痉挛诊疗中国专家共识. 中国微侵袭神经外科杂志 , 2014 (11) : 528–532. |

| [11] | 吴世菊,吴军玲,李润英.面肌痉挛患者焦虑对术后不良反应影响的研究,2013, 11(3):484. |

2016, Vol. 43

2016, Vol. 43