扩展功能

文章信息

- 杜春富, 舒丽娟, 张德明, 李智慧, 朱成明, 杨理媛, 李秋霖, 张华军

- DU Chun-fu, SHU Li-juan, ZHANG De-ming, LI Zhi-hui, ZHU Cheng-ming, YANG Li-yuan, LI Qiu-lin, ZHANG Hua-jun

- 改良额底入路切除鞍结节脑膜瘤31例

- Modified frontobasal approach for tuberculum sellae meningioma resection: an analysis of 31 cases

- 国际神经病学神经外科学杂志, 2016, 43(2): 146-149

- Journal of International Neurology and Neurosurgery, 2016, 43(2): 146-149

-

文章历史

收稿日期: 2016-01-16

修回日期: 2016-05-10

2. 四川大学华西第二医院麻醉科, 成都 610000

鞍结节脑膜瘤约占颅内脑膜瘤的5%~10%[1],肿瘤位置深,周围毗邻视神经、颈内动脉、垂体及垂体柄等重要结构,手术相对比较复杂,随着外科技术的不断发展和完善,鞍结节脑膜瘤的切除已经并不困难,但传统的额底入路,翼点入路及额颞联合入路要损伤颞肌[2-4],额外侧眶上入路虽适应范围广,但仍然会损伤颞肌[1],经鼻蝶入路创伤小,但只适合颅底中线生长的直径小于3cm的肿瘤[5-6]。本人自2009年12月至2013年12月来采取不损伤颞肌,也不选传统额底入路的“关键孔”点,而选取“美容孔”点,骨瓣大小和位置选择灵活,改变额窦封闭方式从而优于传统额底入路的改良额底入路切除鞍结节脑膜瘤31例,效果显著,现介绍如下。

1 资料与方法 1.1 一般资料本组男14例,女17例,年龄25~76岁,平均47.5岁。主诉头痛18例,双眼视力下降22例,単眼视力下降4例,共48只眼,癫痫4例,反应迟钝、智力下降4例,性格改变2例。CT示自鞍结节向鞍上、鞍内、鞍旁生长的半球形,或哑铃状肿块影,密度均匀,有明显强化,部分病例鞍区骨质增生。MRIT1像与脑实质信号大致相同,增强后强化明显,底部与颅底紧密接触,接触面积较大。肿瘤直径2.8~6.2 cm,大于3 cm者28例,平均4.1 cm。内分泌检查均无特征性改变。4例癫痫病人行EEG检查,主要表现:弥漫性慢波增多,两例病人见阵发性同步尖波发放。瘤内有粗大血管且颅外供血肿瘤大于4 cm者3例,术前先行栓塞治疗。

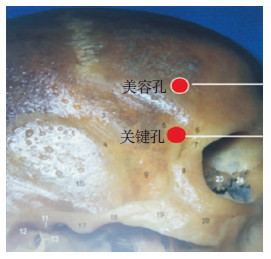

1.2 手术方法(改良额底入路)改良额底入路:在传统额底入路的基础上,放弃“关键孔”,改为“美容孔”使颞肌损伤降低为零,术后额部平整美观;改变额窦封闭方式,从而使因额窦开放引起颅内感染风险大大降低;骨瓣大小、位置根据肿瘤大小、位置及额窦大小确定;配合对较大肿瘤术前行腰大池引流,从而减少术中对额叶牵拉。

1.2.1 体位全身麻醉插管后患者取仰卧位,三钉头架固定,头部向对侧偏15°至30°。术前常规置腰大池引流。

1.2.2 切口根据术前MRI确定肿瘤大小及位置,大致确定额窦大小及体表投影,初步确定骨瓣位置,根据骨瓣位置及病人是否接受单额瓣确定头皮切口线位置。切口线起自耳前发迹内、平齐眉棱处,止于对侧发迹。耳前切口应注意避让面神经及颞浅动脉主干。

1.2.3 切开软组织颞部切口注意保护颞浅动脉主干,不能避让时将颞浅动脉主干颞肌侧从颞肌侧分离,从而避免切断颞浅动脉主干。皮瓣分离至颞肌筋膜表面,完整保留颞肌筋膜,从而保护面神经及颞肌,不切开颞肌在额部的附着处,将额部骨膜推至颞肌在额部的附着处。额部骨瓣不保留骨膜,从而保护眶上神经血管,皮瓣尽量向额底推,充分暴露至额骨与眶骨交界转角处。皮瓣形成后打开腰大池引流管缓慢释放脑脊液降低颅内压。

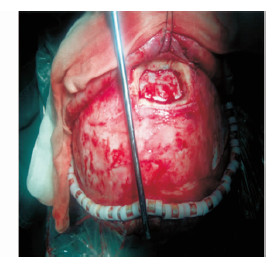

1.2.4 骨瓣颅骨钻孔点不选常规的“关键孔”点,而选取“美容孔”点。“美容孔”点通常选择在骨瓣外侧边中点以后或者骨瓣后边中点以外的范围内,多选择在该两边的交点处[7-8]。额窦大者骨瓣适当偏外、上,占位偏鞍区后上者骨瓣前后径适当增大,并尽量靠近中线,以利于术中经纵裂入路,占位横径大者可适当增大骨瓣横径,必要时在矢状窦上颅骨钻孔,跨过矢状窦1至2 cm开骨瓣。骨瓣外缘不超过颞肌在额部的附着处,也不超过额颞骨交界的转角处,原则上尽量避让额窦,不能避让者尽量减少打开的范围,但应以充分暴露病变为前提。骨瓣前界尽量低,以能用铣刀铣下为限,如此铣下的骨瓣额底暴露充分,通常不需要再磨除额底颅骨。术中额窦开放用艾利克消毒,用薄层骨蜡暂时封闭窦口,或者窦内严格消毒后填入明胶海绵。

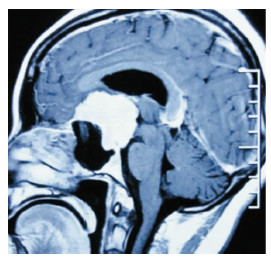

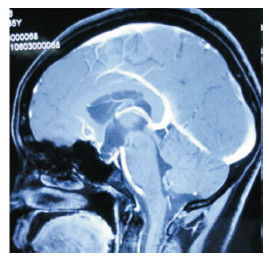

1.2.5 肿瘤切除显微镜下切开视神经、颈内动脉和鞍上池蛛网膜,以利于暴露肿瘤。通常从肿瘤侧前方或者正前方前颅底处开始切除肿瘤,向鞍结节方向发展,留出与双侧视神经、颈内动脉的安全距离。待切除部分肿瘤减压及切断肿瘤大部分血供后再小心分离切除神经、血管侧肿瘤,切除肿瘤根部脑膜,磨除受侵犯的颅骨,并行颅底重建(见图 3,4)。

|

| 图 3 鞍结节脑膜瘤术前矢状位T1增强像磁共振 |

|

| 图 4 鞍结节脑膜瘤术后矢状位T1增强像磁共振,显示肿瘤已切除 |

不置引流管,严密缝合硬膜,去除开放窦口的骨蜡,用人工脑膜或骨膜封闭,保留额窦粘膜,窦内无异物,人工脑膜不需缝合固定,若窦内填入了明胶海绵则不需要使用骨蜡,予钛夹或连结片固定颅骨及封闭“美容孔”。

2 结果simpsonⅠ级切除25例,simpsonⅡ级切除5级,simpsonⅢ级切除1例,该例术后行伽玛刀治疗。出院时46支眼视力明显改善,1只眼视力无明显变化,1支眼视力下降,31例病人均无严重并发症。手术后4例病人癫痫未再发作,头痛缓解,无垂体功能低下病例,无尿崩病例,无额纹消失病例,无颞肌萎缩病例。有5例术侧嗅神经断裂,但无嗅觉丧失病例。

随访1~3年,43支眼视力较出院时有进一步改善,余无明显改变,无患者有癫痫发作,simpsonⅠ级切除25例中,有1例于术后2年复发,但肿瘤较小最大径为1.5cm,行伽玛刀治疗。simpsonⅡ级切除5例中,有1例于术后1.5年时复发,再次手术治疗,simpsonⅢ级切除1例,随访2.5年残余肿瘤无明显变化。

3 讨论 3.1 鞍结节脑膜瘤的局部解剖特点及手术入路的选择鞍结节脑膜瘤由于生长较靠前,31例病人中全部病例第一间隙明显扩大,未切除肿瘤时,30例病人第二间隙明显缩小,且分开困难,强行分开极易损伤视神经和颈内动脉。而5例向后生长的肿瘤将视交叉向上顶起,致第一、四间隙均扩大。肿瘤从第一、二间隙突出,致第一、二间隙均扩大。31例病人垂体柄均在肿瘤后方。该31例病人大脑前动脉均被向上、后顶起,颈内动脉向外侧推移。从上述情况看,选择正前方的额底入路是较适合的。因肿瘤致第一间隙均扩大,侧方或侧前方的入路使第一间隙视角缩小,不利于切除肿瘤,尤其是鞍结节后方的肿瘤。从正前方开始切除肿瘤符合手术的暴露顺序,获得最大视角,同时,不易损伤重要结构,能轻松切除大部分肿瘤,切断尽量多的肿瘤血供,从而减少术中出血。

3.2 改良额底入路与传统额底入路的区别①改良额底入路不切开颞肌,也不剥离颞肌在额部的附着处,从而避免了术中颞肌的损伤和术后颞肌萎缩;②颅骨钻孔点不选传统额底入路的“关键孔”点,而选取“美容孔”点(见图 1、2),避免了钻孔时钻入眼眶的风险,降低了钻孔和铣骨瓣的难度,消除了术后局部颅骨塌陷的弊端。③骨瓣大小和位置选择灵活,额窦大者骨瓣适当偏外、上,占位偏鞍区后上者骨瓣前后径适当增大,并尽量靠近中线,以利于术中经纵裂入路,占位横径大者可适当增大骨瓣横径,必要时在矢状窦上颅骨钻孔,跨过矢状窦1至2 cm开骨瓣。骨瓣外缘不超过颞肌在额部的附着处,也不超过额颞骨交界的转角处,从而实现了颞肌的保护。④开放窦口用人工脑膜或骨膜封闭,或者明胶海绵填塞窦腔,这样可大大减少术后额窦炎的发生。⑤术前腰大池置管引流脑脊液,减轻了术中额叶的牵拉,同时,术中可以再打开侧裂池及鞍上池进一步释放脑脊液减压。

|

| 图 1 美容孔和关键孔的位置 |

|

| 图 2 术中骨瓣情况 |

因颈内外动脉均可对肿瘤供血[9],肿瘤的血供丰富程度是影响手术的重要因素之一,故瘤内有粗大血管颅外供血为主且肿瘤较大(大于4cm)病例,术前先行栓塞治疗。在重要结构附近通常将电凝功率调整至平常的50%至60%,短暂电凝后迅速冲较多的水,让局部温度迅速降低。当前中部肿瘤切除减压后,分离肿瘤与视神经、视交叉,通常情况下肿瘤与视神经、视交叉之间有蛛网膜分隔,故切除该部分肿瘤不会太难,垂体柄被肿瘤推移较靠后,在显微镜下容易和肿瘤分离后切除肿瘤[10]。

因肿瘤后界有较多血管,术中应注意识别和保护垂体上动脉、Heubner返动脉及其它的穿支血管。原则上非肿瘤血管,一律予以严格保护,分离时保证无张力牵拉和锐性分离。之后切除颈内动脉侧的肿瘤,因第一间隙的肿瘤已切除,视神经受压已解除,此时牵拉视神经,第二间隙会明显扩大,通过该间隙辅助切除颈内动脉侧肿瘤。某些大型肿瘤可能会破坏视神经,并和视神经存在共同血供,即使很细心操作也可能使视神经丧失功能,而仅是做到了结构保留[11]。最后切除肿瘤基底部的残余硬脑膜,磨除受肿瘤侵犯的颅骨,并行颅底重建。该入路对需要经纵裂切除的向后生长的肿瘤也较适合,因在开颅时只需将骨瓣尽量靠中线,或者矢状窦上钻孔跨矢状窦1至2cm开瓣,术中一般不需要结扎矢状窦,因为显微镜下暴露对侧结构较同侧视野开阔,鞍结节脑膜瘤多为膨胀性生长,与对侧及后侧结构一般无粘连,故较大且向对侧发展的肿瘤,多不需要切断矢状窦,只需将矢状窦下大脑镰剪开牵开术侧额叶即可。该手术入路的缺点是:不适合于肿瘤偏侧生长并包绕颈内动脉的肿瘤。有不少医生喜欢从翼点入路,因为其认为该入路路径短,视角广阔,颈内动脉及其分支便于观察分离,解剖和显露鞍区的蛛网膜下腔也较方便,也便于释放脑脊液,额叶牵拉轻[2],但该入路切除肿瘤的视角却不广阔,间隙二在未将肿瘤大部分切除减压前较小,视神经张力高,经该间隙切除肿瘤风险大,易损伤视神经和颈内动脉,切除间隙一的肿瘤因视角缩小,并被视神经及颈内动脉阻挡,切除不如额底入路容易[12]。同时,翼点入路到鞍结节的路径长度与改良额底入路到鞍结节的路径长度相比没有明显优势,仅是在保护嗅神经上有优势,也有医生推崇额外侧入路,但该入路只适合较小肿瘤[13]。我们术前作腰大池置管释放脑脊液其减压效果显著,额叶牵拉损伤可降至最低,故选择改良额底入路切除鞍结节脑膜瘤更有优势[14]。

改良额底入路易损伤嗅神经,但切除鞍结节脑膜瘤具有灵活、安全、暴露充分、肿瘤切除彻底、整体损伤轻微、术后额部美观、颞肌无损伤等优点,可作为切除鞍结节脑膜瘤的首选,尤其是4cm以上的鞍结节脑膜瘤。

| [1] |

Romani R, Laakso A, Kangasniemi M, et al. Lateral supraorbital approach applied to tuberculum sellae meningiomas:experience with 52 consecutive patients. Neurosurgery, 2012, 70(2): 1504–1519. |

| [2] |

张治平, 蒋宇钢, 尹畅, 等.鞍结节脑膜瘤的手术入路选择及显微手术切除. 中华显微外科杂志,2006, 29: 235–237. |

| [3] |

丁新民, 姚晓辉, 吉宏明.鞍结节脑膜瘤的手术治疗体会和并发症的预防. 山西医科大学学报,2012, 43(7): 539–540. |

| [4] |

耿少梅, 焦保华, 刘力强, 等.鞍结节脑膜瘤的显微手术治疗. 脑与神经疾病杂志,2009, 17: 55–58. |

| [5] |

Fahlbusch R, Gerganov VM. Endonasal versus transcranial resection. Neurosurg Focus, 2011, 30(5): 16–21. |

| [6] |

Hayhurst C, MBChB, FR CS, et al. Tuberculum sella meningioma. Otolaryngol Clin N Am, 2011, 44(4): 953–963. |

| [7] |

杜春富, 高晋健, 舒丽娟, 等.改进额底入路切除鞍区肿瘤40例. 实用医学杂志,2011, 27(19): 3561–3562. |

| [8] |

杜春富, 高晋健, 冯文, 等.改良额底入路切除垂体瘤及术中垂体柄保护探讨. 中国医药,2012, 7(11): 1382–1383. |

| [9] |

郑佳坤, 林小聪, 谢家斌, 等.鞍区脑膜瘤的显微外科治疗. 中华显微外科杂志,2002, 25: 231–232. |

| [10] |

沈建康, 赵卫国, 卞留贯, 等.鞍结节脑膜瘤的手术入路和技巧. 中华神经外科杂志,2007, 23: 646–648. |

| [11] |

刘顶新, 郭西良, 张圣邦, 等.显微手术切除鞍结节脑膜瘤. 安徽医学,2010, 31: 1344–1347. |

| [12] |

周旺宁, 牟永告, 张湘衡, 等.改良眶上翼点入路显微手术切除26例鞍区肿瘤. 中国神经精神疾病杂志,2004, 30: 394–397. |

| [13] |

杜秀玉.额外侧前颅底锁孔入路显微解剖的临床应用. 国际神经病学神经外科学杂志,2010, 37(6): 547–550. |

| [14] |

杜春富, 高晋健, 等.鞍结节脑膜瘤的手术入路选择. 国际神经病学神经外科学杂志,2013, 40(1): 40–43. |

2016, Vol. 43

2016, Vol. 43