扩展功能

文章信息

- 何承彪, 马建荣, 黄军, 李自强, 周杰, 熊立芳, 唐元辉

- He Chengbiao, Ma Jianrong, Huang Jun, Li Ziqiang, Zhou Jie, Xiong Lifang, Tang Yuanhui

- 经外侧裂-岛叶路径显微手术治疗基底节区脑出血

- Transsylvian-transinsular microsurgery for basal ganglia hemorrhage

- 国际神经病学神经外科学杂志, 2015, 42(3): 211-215

- Disease Surveillance, 2015, 42(3): 211-215

-

文章历史

- 收稿日期: 2015-03-25

- 修回日期: 2015-06-23

2. 中南大学湘雅医院神经外科, 长沙 410008

2. Ma Jianrong, Huang Jun. Department of Neurosurgery, Xiangya Hospital, Changsha, 410008, China

脑出血是指发生在脑实质内的出血,是神经系统的常见病、多发病,占所有脑卒中发病率的10%~15%,每年每10万人中大约10~30人发病。具有发病急,病情重,病死率、病残率高,预后差等特点。基底节区是高血压性脑出血最常见的部位,同时也常见于动静脉畸形、动脉瘤、以及海绵状血管瘤破裂出血。由于外侧裂区的动、静脉血管丰富,走行错综复杂,经此区域的手术极具风险[1],神经外科医师更愿意选择经额叶、颞叶入路清除基底节区血肿。但如遇动脉瘤、动脉静畸形则措手不及,致术中止血困难甚至出现灾难性的后果。随着显微神经外科的发展,以及Rhoton神经解剖学知识的普及,外侧裂的临床解剖研究[2, 3],分离外侧裂已是神经外科医师必须掌握的最重要技能之一,因为它充分利用了额、颞、岛叶之间的自然间隙,以最小的损伤、最短的距离清除基底节区血肿。我科自2012年9月至2014年12月采用经侧裂岛叶入路显微手术治疗基底节区脑出血患者37例,取得了良好疗效,现报道如下。

1 资料和方法 1.1 一般资料选自本院2012年9月至2014年12月,我科收治的脑出血患者中基底节区脑出血患者共37例.其中男21例,女16例;年龄30~75岁,平均61岁;手术前GCS评分 < 6分10例.6~10分27例;一侧瞳孔散大6例,双侧瞳孔散大2例。所有患者均有不同程度偏瘫症状,手术距发病时间 < 6h的6例。CT均表现为基底核区血肿,破入脑室者6例。CTA显示2例M2段动脉瘤、4例AVM,另外2例AVM及1例CM为术中确诊。出血量按多田公式计算(T=∏x LxSxSlice/6;L=血肿长轴,S=血肿短轴,Slice=层数,∏=3.14)。出血量40~100 ml,均有中线结构移位。

1.2 手术方式常规额颞(翼点)手术切口入路[4],根据血肿的位置及病变情况,选择前方入路或后方入路。前者从侧裂点向前解剖,打开侧裂的蝶骨段和岛叶段,暴露出大脑中动脉M1-2段(甚至颈内动脉),岛阈和短回;而后方入路从侧裂点向后解剖,打开侧裂的岛叶和岛盖段,暴露大脑中动脉的M2-3段,岛叶的环状沟和长回。早期在打开外侧裂时需使用脑压板,并用脑棉保护好周围的动静脉血管,随着操作的熟练,技术的提升,现基本不用脑压板,提倡无牵拉神经外科手术,双极和吸引器较细,对于脑组织的牵拉较小,以求对脑组织的最小创伤。

具体操作:以蝶骨嵴为中心弧形剪开硬脑膜后,一般从侧裂静脉的额叶侧分离,对于双支及双支以上主干的侧裂静脉型,常选择在两静脉主干之间进行,这样只需剪开静脉血管间的蛛网膜便可直达岛叶。如果术前已明确为脑血管病变如动脉瘤、动静脉畸形者,以外侧裂前方入路;如果明确是高血压脑溢血则行后方入路。

对于动脉瘤,先临时阻断M1或可能的载瘤动脉,找到动脉瘤,夹闭瘤颈后,再进一步清除残血;对于AVM,找到M1后,沿M1向远端解剖,在M2分支中找到直径变粗的那支(多考虑为责任供血动脉),先上动脉瘤临时阻断夹,然后沿AVM周围胶质增生带进行游离,处理责任供血动脉,最后切除引流静脉,进一步清除残血。对脑血管畸形,清除血肿的同时切除畸形血管。

对于高血压脑出血,部分病人的破裂血管已痉挛闭塞止血,故只需清除血肿后即可;另有部分病人术中能找到破裂出血动脉,一般为豆纹动脉破裂,位于血肿的前内侧,正对视线处,能方便地彻底止血。血肿腔的其他部分是由血肿推挤形成,多无活动出血或仅有少量渗血,一般无需电凝,用40℃~42℃的温盐水反复冲洗后即可。清除血肿时遵循先软后硬,先中心后周边的顺序,逐步按顺序清除血肿,以免遗漏血肿和止血不彻底。

本组研究中有2例动脉瘤、4例AVM均以前方入路,找到大脑中动脉后再行血肿清除,另2例AVM血肿清除中发现异常,遂向前方延长外侧裂的显露,找到M1段,控制出血。其余高血压病例均分离外侧裂、暴露岛叶看到MCA的M2-3段的血管后行岛叶造瘘。最后减张缝合硬膜,行颞肌下减压。合并血肿破入脑室的患者,采取脑室内置管引流。

1.3 术后治疗术后常规应用脱水降颅内压,防治消化道应激性溃疡,防治高血糖,注意心、肾功能,维持水电解质酸碱平衡。适当应用镇静药物及抗生素预防感染,特别是肺部感染。术后昏迷时间长的患者均行气管切开术。插胃管,加强营养支持治疗。

动脉瘤及AVM,术后置腰大池引流,保持每天引流血性脑脊液约150~200 ml左右,直至脑脊液清亮后拔管;AVM术后特别注意对血压的控制,动脉瘤术后的三高(高血压、高血容量、高稀释)治疗,均常规尼莫同防治脑血管痉挛。

2 结果血肿清除均较满意,术前术后影像学资料见图1、图2、图3。所有血肿量均大于40 ml,其中2例40~50 ml,26例50~70 ml,9例70~90 ml。本组术后并发肺部感染19例,其中气管切开15例;无消化道出血;心电图改变13例;泌尿系感染5例。存活37例。存活率为100%。出院时改良Rankin 评分:0分4例,完全康复,没有症状。1分6例,尽管有症状,但未见明显残障,能完成所有经常从事的职业和活动。2分10例,轻度残障,不能完成所有以前能从事的活动,但能处理个人事务而不需帮助。3分9例,中度残障,需要一些协助,但行走不需要协助。4分5例,重度残障,离开他人协助不能行走,不能照顾自己。5分3例,严重残障,卧床不起、大小便失禁、需特别护理和照顾。

|

| 图 1 术前;图1-B 术后当日;图1-C 术后第五天。 |

|

| 图 2 因SHA行DSA,确诊为左大脑中动脉分叉部动脉瘤;图2-B 术中清除积血及夹闭动脉瘤;图2-C 动脉瘤术前再次破裂出血,基底节区血肿术前与术后对比。 |

|

| 图 3 术前;图3-B 术前DSA;图3-C 术中用动脉瘤夹临时阻断AVM供血动脉,清除积血后,沿着因盗血而增生的胶质带周围切除AVM。 |

其中26例为高血压脑出血(图1A-C ),平均年龄多在60岁以上,出血导致对侧肢体偏瘫为最常见症状,有长期高血压史,2例进院时已双侧瞳孔散大,深昏迷状,循环呼吸衰竭,但患者家属强烈要求手术,2例术后植物生存。

2例动脉瘤(图2A-C )中,1例位于M1末端分叉部,入院前3天因SAH,在当地行DSA检查示M1末端动脉瘤,以弹簧圈介入栓塞治疗,介入术后每二天再次破裂出血,昏迷。另1例为M2段一动脉瘤破裂出血。两者血肿均聚集于外侧裂深部,将岛叶推向对侧,CT呈现类似于基底节区血肿。以前方经侧裂—岛叶入路,顺利夹闭动脉瘤。1例植物生存,1例康复良好。

6例AVM患者中(图3A-C ),有2例术前CTA未发现,其中1例半年前进行了立体定向放射治疗,1例于1年前行介入治疗。4例术前明确诊断为AVM的选择了前方经侧裂—岛叶入路,另2例以为是高血压脑出血而选择了后方入路,术中发现为AVM,遂向前延伸改为全侧裂入路。6例AVM均行显微镜下全切,术后DSA造影证实。海绵状血管瘤1例,基底节血肿并有脑室畸形,行海绵状血管瘤全切、血肿清除加脑室外引流术,术后患者完全康复。

3 讨论寻找一种能减少病死率、致残率,提高患者术后生存质量的手术方法,是所有神经外科医生共同追求的目标。1972年,Suzuki 和Sato11[5]第一次介绍了经岛叶途径行基底节区血肿清除术,但由于此处有丰富的外侧裂静脉,裂下有大脑中动脉M2-3分支的密布,增加了该手术入路的风险。同时因当时的手术器械设备落后等客观原因,使该手术方式没有得到广泛的认可和开展。

近年来,对外侧裂-岛叶路径进行了大量的解剖学基础研究[2、3、6],同时临床手术也积累了丰富的宝贵的探索经验[7, 8, 9, 10]。我们的回顾性研究,揭示了经外侧裂-岛叶路径进入基底节区血肿腔的显微外科技术,是充分利用了脑叶间的自然间隙,最大程度地减少了对脑组织的损伤,找到了一个以最短距离、最佳视角进入血肿腔且符合微创外科要求的手术途径。经侧裂-岛叶入路良好的效果,关健在于对外侧裂解剖的掌握程度,以及显微操作技术的精确度。在大脑中静脉、大脑中动脉的分支、纹状体和岛叶穿支动脉上覆盖着软膜,在进行侧裂分离时需重视。因为软膜的保留保证了额叶和颞叶有一个清晰的间隔,并保护了岛盖皮质功能。外侧裂分离的范围根据手术情况而定,对高血压脑出血而言,仅打开稍能行岛叶造瘘即可;对动脉瘤而言,一般行前方入路,尽量多显露M1段;对AVM而言,尽量行扩大侧裂的分离[11],扩大手术通路增加了手术的视野和可操作性,同时减少了对脑牵拉的不良影响,减轻了对功能和血管损伤的危险性。

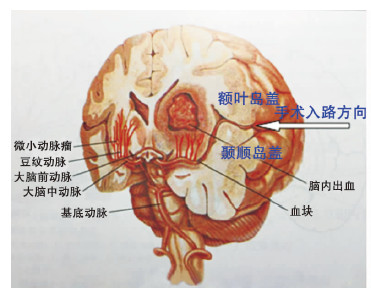

对于高血压性的基底节区脑出血,如图4所示:经外侧裂-岛叶路径,与传统的经颞叶、额叶路径手术方式相比,缩短了从皮质切口到血肿的距离,降低了颞叶、额叶等正常脑组织的损伤。从更低位置的岛叶表面造瘘进入血肿腔,造瘘口约在血肿的中部,使得进入血肿的入路位于侧脑室的下1/3处。因此,深部的血肿清除得更为彻底,深部神经结构(如内囊、丘脑和第三脑室等)的减压更为安全可靠。我们认为这是取得良好的长期效果的主要原因之一。另外,能够很方便地找到和处理破裂的动脉血管,是经外侧裂-岛叶路径手术方式的另一优点(图5,可见破裂的豆纹动脉正在射血)。通常破裂血管为豆纹动脉,位于经外侧裂路径的前方路径上。不像经额、颞叶路径,较难找到和控制出血动脉。

|

| 图 4 高血压基底节区脑出血示意图,摘自《临床神经解剖学》 |

|

| 图 5 高血压脑出血-豆纹动脉破裂。 |

基底节区的血肿,绝大部分为高血压脑出血,但也有因脑血管病变引起。通过图1-A、图2-C、图3-A比较,在CT片上均表现为基底节区血肿,如果术前没有CTA或DSA检查,很容易误诊为高血压脑出血。

有的医生对该部位出血病因往往认识不足,见基底节区血肿,一问有高血压史,就诊断为高血压脑出血。这也就是为何钻孔引流术,开颅经额、颞叶入路手术中,在有一定数量病例后,总会遇到一些病例术后出血量反而增加,甚至术中出现无法控制的出血。

本组2例动脉瘤术前CTA均已明确诊断,6例动静脉畸形(AVM)中,有2例术前CTA未发现,1例半年前进行了立体定向放射治疗,1例于1年前行介入栓塞治疗。以高血压脑出血病开颅手术,术中血肿清除过程中出血不止,后证实为AVM,遂向前方解剖侧裂的蝶骨段,找到大脑中动脉M1段,临时阻断M1段并相应处理AVM(如图3-C)。1例海绵状血管瘤(CM),亦以高血压脑出血手术开颅,术中发现海绵状血管瘤,即在清除血肿后,发现脑组织黄染,沿黄染脑组织探查并找到畸形血管切除,术后病检证实。一般地,含铁血黄素的脑组织是海绵状血管瘤的引导标志;位于皮层表面的动脉化的引流静脉对AVM的具有重要的地标价值,其指引着解剖岛叶的AVM。

在外侧裂-岛叶入路手术操作过程中,笔者的经验是:①根据血肿量、出血原因来决定翼点入路切口的大小。主张相对额颞大骨瓣,因颅内血肿已造成颅高压,打开硬脑膜会出现不同程度的脑组织向外膨隆,如骨瓣过小,容易出现脑组织嵌顿受损,也增加了操作的难度。②从侧裂两静脉干间向下进行分离解剖,这样操作相对简单且损伤小。③对高血压脑出血,清除血肿时注意在血肿的前内侧寻找并控制破裂出血的豆纹动脉。如果是动脉瘤、AVM等脑血管病变引起的血肿,需用动脉瘤夹临时阻断已显露的大脑中动脉。海绵状血管瘤可以血肿清除的同时进行直接切除。④手术原则是不要牺牲任何显著的动脉或静脉,不管是供血动脉或是引流静脉。因为任何大的静脉通常是静脉血管瘤的一部分,并与病变密切相关。同时看似供血AVM、海绵状血管瘤的大动脉总是绕过病变向远端的大脑走行。

综上所述,我们认为对基底节区脑出血手术治疗中,采用翼点入路,经外侧裂-岛叶路径的显微手术,是最佳的手术方法。即能彻底清除基底节区血肿,最大程度减轻对正常脑组织的损害,又能应变术中突发情况,减轻术后并发症。因此该手术方式安全而有效。

| [1] | Gross BA, Duckworth EA, Getch CC, et al. Challenging traditional beliefs: microsurgery for arteriovenous malformations of the basal ganglia and thalamus. Neurosurgery,2008,63(3):393-410. |

| [2] | 马东,黄建军,马喜,等,经外侧裂脑岛叶入路至基底核区的显微解剖. 中国脑血管病杂志,2010, 7(4):196-199. |

| [3] | 冯三平、冯继.经外侧裂-岛叶清除基底节血肿手术入路的解剖.中华神经外科疾病研究杂志,2012,11(5):436-439. |

| [4] | 刘庆良主编,王忠诚主审,神经外科手术入路解剖与临床.第1版,中国科学技术出版社,2007,85-97. |

| [5] | Suzuki J, Sato S. The new transinsular approach to the hypertensive intracerebral hematoma. Jpn Surg,1972,2:47-52. |

| [6] | 陆去涛,漆松涛,刘忆,等,侧裂池蛛网膜结构及其与大脑中动脉相关的解剖学研究.中国临床解剖学杂志,2014, 9(25):505-509. |

| [7] | 胡成,李劲松,刘光谱,等,外侧裂入路显微手术治疗高血压基底节区脑出血.黑龙江医学,2014,10(38):1148-1150. |

| [8] | 贺仁清,廖勇仕,梁日初,等,经外侧裂-岛叶入路与经皮质造瘘术对基底核脑出血周围水肿带的影响. 中国微侵袭神经外科杂志,2013,5(18):210-212. |

| [9] | 周国俊,刘红朝,李俊,等,外侧裂入路显微手术治疗高血压丘脑出血. 中国临床神经外科杂志,2011,16(8):475-477. |

| [10] | 奚少东,刘民,周勤伟,等,经侧裂-岛叶入路显微外科手术治疗基底节区高血压脑出血的疗效. 中国实用神经疾病杂志,2014,17(24):17-18. |

| [11] | 张志光,卢明,陈静,等,脑岛叶区动静脉畸形的临床特点及显微手术技巧探讨. 临床军医杂志,2012,40(3):598-560. |

2015, Vol. 42

2015, Vol. 42