扩展功能

文章信息

- 赵自育, 杨志波

- ZHAO Zi-yu, YANG Zhi-bo

- 甘肃陇东南地区颅脑损伤流行病学分析

- Epidemiological analysis of craniocerebral injury in southeast of Gansu Province, China

- 国际神经病学神经外科学杂志, 2014, 41(4): 320-323

- Disease Surveillance, 2014, 41(4): 320-323

-

文章历史

- 收稿日期:2013-06-01

- 修回日期:2014-07-30

颅脑损伤的发生率占全身各处损伤的10%~20%,仅次于四肢伤而居第2位,但其死亡率却居首位,已成为一个严重关注的问题[1]。颅脑由于其解剖结构复杂,生理功能精细,一旦遭受损伤,多数病情危笃,致残率与病死率均很高[2]。我院是甘肃陇东南地区紧急医疗救援中心,承担着甘肃陇东南地区的创伤救治任务,危重抢救成功率为98.94%。对2008年10月~2010年6我院神经外科收治的颅脑损伤患者人口学特征和患病情况进行统计分析,探讨陇东南地区颅脑损伤患者的流行病学特征,为制定预防和控制颅脑损伤的措施提供依据。 1 资料与方法 1.1 研究资料

2008年10月~2010年6月于我院神经外科住院的急性颅脑损伤患者病历。 1.2 研究方法

提取2008年10月~2010年6月我科颅脑损伤患者病历,填写《颅脑损伤流行病学调查表》(表格参考华东六省一市的《颅脑外伤流行病学调查表》[3]),内容包括年龄、性别、职业、文化程度、婚姻状况、受伤机制、受伤时间、受伤地点、受伤程度(轻型:GCS 13~15,中型:GCS 9~12,重型:GCS 3~8)、就诊时间、并发症、治疗方式、预后(以GOS为评价标准)、住院费用等。数据均由两名医生独立提取双机录入,由本科神经外科医师复审并逻辑核查。 1.3 统计学处理

用Epidata 3.1建立数据库,用SPSS 17.0进行统计分析。 2 结果 2.1 患者人口学特征

1014例颅脑损伤患者平均年龄34.3±19.7岁(1~83岁),男女比例为796∶218(3.7∶1),初中以下文化程度的患者有852例(84.0%),职业以农民为主(763,75.2%)。 2.2 患者人口学特征

颅脑损伤机制及年龄分布〖HT〗

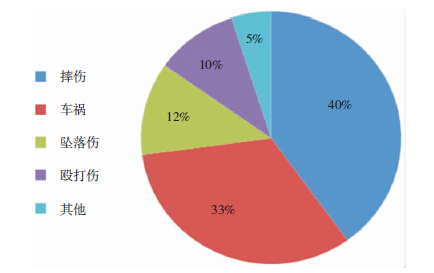

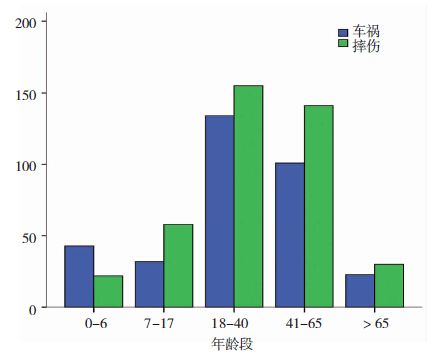

致伤机制以摔伤为主,共计406例,占40.0%;其次为车祸333例,占32.8%,见图 1。对因摔伤和车祸发生颅脑损伤的病例进行年龄分布分析,结果表明18~65岁青壮年组在两种原因中均比例最高,见图 2。

|

| 图 1 2008.10-2010.6甘肃陇东南地区颅脑损伤致伤机制 |

|

| 图 2 摔伤和车祸引起颅脑损伤患者年龄分布 |

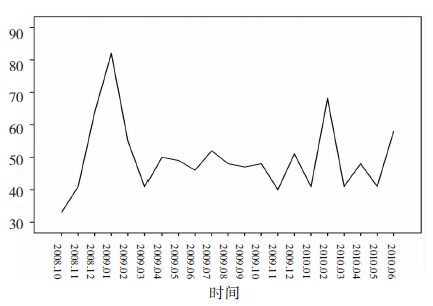

进行颅脑损伤发生时间和发生病例数量的关系分析,图 3显示2009年1月份和2010年2月发生颅脑损伤的病例数最多,其对应阴历均为春节所在月份。

|

| 图 3 2009年陇东南地区颅脑损伤发生时间和病例数量关系 |

对颅脑损伤病人的受伤程度与受伤机制进行等级回归分析,结果显示受伤程度与受伤机制呈负相关(B=-0.129,P=0.026)。见表 1。

| B | T | P | 95%CI | ||

| 下限 | 上限 | ||||

| 受伤程度 0 | -.399 | 9.891 | .002 | -.648 | .647 |

| 受伤程度 1 | .399 | 9.851 | .002 | .150 | -.150 |

| 受伤机制 | -.129 | 4.973 | .026 | -.243 | -.016 |

根据GOS评分结果分析颅脑损伤病人的预后与其就诊时间、就诊距离和受伤程度做等级回归分析,结果显示,颅脑损伤病人的预后与就诊时间呈负相关(B=-0.011,P=0.017),与受伤严重程度呈正相关(B=1.407,P<0.0001),与就诊距离之间无统计学意义。(见表 2)。

| B | T | P | 95%CI | ||

| 下限 | 上限 | ||||

| 预后1 | -3.065 | 316.562 | 0.000 | -3.403 | -2.727 |

| 预后2 | -2.160 | 307.711 | 0.000 | -2.401 | -1.919 |

| 预后3 | -1.969 | 287.677 | 0.000 | -2.197 | -1.742 |

| 预后4 | -1.576 | 227.135 | 0.000 | -1.781 | -1.371 |

| 就诊时间 | -.011 | 5.652 | 0.017 | 0.002 | 0.020 |

| 就诊距离 | 0.000 | 0.027 | 0.870 | -0.005 | 0.006 |

| 受伤程度 | 1.407 | -102.387 | 0.000 | 1.679 | 1.134 |

我国2000 年的统计资料表明,颅脑损伤的发病率为100~150人/10万人/年,占创伤病人总数的15%左右,但颅脑损伤的死亡率占整个创伤病人的85%[3]。近年来,随着我国工业化和城市化进程加快,颅脑损伤的发生情况也发生了变化[4, 5]。本调查资料表明,患者以20~50岁的青壮年为主,是颅脑损伤的高发人群;男性多于女性,和以往研究一致[1, 5, 6]。由于改革开放以来,我国工业、建筑、交通业迅速发展,青中年男性作为工业生产、交通运输以及建筑业的主力军,因而成为这些行业中意外事故的高危人群和受害者。研究发现,男性在受伤人群中占多数,这些人是社会的主要劳动力,交通暴露机会多,易致伤害发生,是防范的重点,应加强对这部分人群的安全教育[5]。

从2008.10~2010.06外伤发生月份分布情况来看,陇东南地区在2009年1月和2010年2月重型颅脑损伤发生率最高,查阅其相应阴历月份,发现这两个月份均为当年春节所在月份。分析可能由以下原因造成:①气候原因,春节所在月份为每年最冷时间[7],雨雪天气较多容易发生摔伤或交通意外;②春节前后婚庆较多,且处于春节长假中,饮酒较多易引起意外发生;③可能与外出务工人员返乡,人口流动大[8],摩托车等交通工具的使用量大易发生事故有关。另外节假日走访购物、人流密集货运量大,所以发病也相对较多,这些时候应加强院前急救的服务力度,及时抢救病人。

本研究发现本地区颅脑损伤受伤机制与受伤程度呈负相关,首先,受伤原因以摔伤为主且伤情重,而本地区发生颅脑损伤的第二大原因是车祸,国内很多研究结果表明交通事故是颅脑损伤的首要原因[9, 10],患者主要是从事生产和建筑业的人员中农民占了很大的比例,这可能与陇东南地区从业人员文化程度普遍较低,经济欠发达,安全意识欠缺,加之安全配套设施的不完善,导致颅脑损伤发生率的增加[11]。因此,加强义务教育阶段安全意识培养,对从事高危工作的人群进行岗前安全教育培训,并对工作场所进行安全检查监督,对减少颅脑损伤有重要意义。随着近年来车辆数量增长而车祸发生剧增的现象,应加强执法监督和规范化管理,严禁酒后驾驶,骑或乘摩托车者必须强制性带保护性头盔[12],交通管理部门也应改善交通设施和交通环境提高安全保障。另外,从发生摔伤和车祸造成颅脑损伤病人的年龄分布来看,青壮年组(18~65岁)比例最高,可能是青壮年由于工作和生活原因暴露于危险环境中的概率较高容易发生意外事故,但青壮年是社会和家庭的支柱,而颅脑损伤产生医疗费用较高[13],且后遗症较多导致劳动力降低甚至失能[14],造成很大的社会和家庭负担。而据伤害流行病学调查研究,许多意外伤害包括车祸通过禁止酒驾、系安全带、佩戴头盔、增加标志等,都可以避免发生,因此政府应制定相关干预降低颅脑损伤的发生。

本研究结果表明,重型颅脑损伤患者受伤地点距离就诊我院距离及时间间隔与预后呈负相关,送达有效治疗时间越长,预后越差,这与Kindarov 等[15]的研究结果一致;究其原因与本地区有相应救治能力医院主要集中在市区,发生在郊区的损伤不能及时得到有效救治,导致部分患者不能直接送到有救治能力的医院[12] 有关。另外,城外公路通信点缺乏,过路车辆多数缺乏救治行为;急救系统不规范,不具备救治条件的机构争抢伤员,以致伤情变化后延迟转院;多数救护车不能实施现场和车载急救,仅起到简单的转运作用[16]。

通过本次流行病学研究,了解到本地区颅脑损伤的发生有一定的内在规律,结合本地区颅脑损伤的流行特征,笔者认为:意外伤害和其它疾病一样,有一定的规律可循,应针对甘肃陇东南颅脑损伤致伤原因、高危人群和发生时间进一步深入研究,提出针对性防控措施,针对不同因素、不同时间段、不同年龄层进行预防和控制,降低颅脑损伤发生概率。并尽快完善本地区的颅脑创伤救治体系,优化本院的院内救治体系,发挥本院作为本地区医疗急救中心的龙头作用,从而提高本地区的颅脑创伤救治整体水平。

| [1] | 刘明, 高如生, 吴光辉, 等. 537例颅脑损伤流行病学特点分析. 中国实用医药,2010,5(3):118-119. |

| [2] | 杨遇春, 李世绰, 程学铭, 等.中国六城市颅脑损伤的流行病学调查. 中华神经外科杂志,1987,3(1):23-26. |

| [3] | 胡锦, 姚海军, 刘永,等. 华东地区颅脑创伤流行病学调查. 中华神经外科杂志,2008,24(2):88-91. |

| [4] | 范小璇, 赵晓平, 张毅, 等. 颅脑损伤发病特点分析. 大家健康(下旬版),2013,7(12):101. |

| [5] | 袁强, 刘华, 姚海军, 等. 华东地区颅脑交通伤临床及流行病学特点. 中华神经外科疾病研究杂志,2011, 10(3): 208-213. |

| [6] | 周汉光,颅脑创伤患者的流行病学分析. 中国实用医药,2011, 12(6): 45-46. |

| [7] | 陈忠庆,交通事故致急性颅脑损伤的特点及救治(附400例报告). 华南国防医学杂志, 2006,20(6):55-56. |

| [8] | 陈仁辉, 杨建平, 张勇,等. 83例道路交通事故死亡案例法医流行病学调查. 福建警察学院学报, 2011, 4:21-23. |

| [9] | 俞磊, 况建国, 夏亮. 4018例颅脑创伤住院患者流行病学特征分析. 江西医学院学报, 2009,49(5):120-122. |

| [10] | 左永明, 蒲云学.191例创伤性颅脑损伤流行病学特征分析. 贵阳医学院学报, 2011,36(2):181-183. |

| [11] | 赵鹏飞, 王守森, 王如密.颅脑损伤致伤原因研究现状. 中国临床神经外科杂志, 2009,14(4):248-250. |

| [12] | Chapman HR, Curran AL Bicycle helmets-does the dental profession have a role in promoting their use? Br Dent J,2004,196(9): 555-560. |

| [13] | 滕岳, 徐凌忠, 辛涛,等. 山东省颅脑创伤患者住院费用及影响因素路径分析. 中国卫生经济, 2010,29(4): 73-76. |

| [14] | Matiash MM. Depressive disorders after closed craniocerebral injury. Lik Sprava, 2012,(7):113-117. |

| [15] | Kindarov ZB, Kazatchenko OA, Soloviyeva NB. The impact of particular factors on the outcome of treatment of patients with craniocerebral injury. Probl Sotsialnoi Gig Zdravookhranenniiai Istor Med, 2013,(1): 24-26. |

| [16] | 唐运涛, 陈宏刚, 冯爱平, 等. 四川省德阳市2003年颅脑损伤流行病学调查报告. 中西医结合心脑血管病杂志, 2006,4(10):912-913. |

2014, Vol. 41

2014, Vol. 41