2. 广东省决策咨询研究基地 广东工业大学创新理论与创新管理研究中心,广东 广州 510520

2. Research Center of Innovation Theory & Innovation Management of GDUT , Decision-making Consulting Base of Guangdong Province, Guangzhou 510520, China

在中央政府顶层设计和地方政府实践探索的支持下,新型研发机构呈现出井喷式的发展态势,需求导向作用和市场化活力不断增强,对推动产业转型升级和区域经济发展的作用日益显著,被视为当前国家创新体系建设的生力军和桥头堡,是探索建立现代科研院制度的“特区”和国家科技体制改革最具活力的“试验田”. 虽然“新型研发机构”是我国的特色提法,但对于类似功能的研发机构如美国德什潘德技术创新中心、德国的弗劳恩霍应用促进协会和日本的科技振兴机构等,国内外学者对其功能定位及运作机制进行了大量的研究[1]. 随着新型研发机构在我国多个省市逐步推行,国内学者也开始关注新型研发机构的功能定位和建设模式[2–3],以及从研发条件、创新活动、创新效益和人才培养等维度梳理了新型研发机构的发展现状[4],并逐步过渡至新型研发机构科技成果转移转化的绩效评价[5]及协同创新模式体制机制设计[6]等方面. 但现有研究大多关注于地方层面新型研发机构的实践探索[7],对于国家科技体制改革与新型研发机构产生存在何种内在关联,以及当前新型研发机构发展的现实情境等问题,还缺乏较为系统且深入的探讨.

新型研发机构作为一种科研组织,既是国家现有科研组织体系的重要组成部分,更是当前我国深化科研机构改革建立现代科研院所制度而孕育的产物. 只有把新型研发机构置于新时代坐标中和国内经济社会发展大背景下来审视和考量,才能准确把握好新时代新型研发机构所处的历史定位以及对其未来发展方向做出研判. 基于此,本文结合国家宏观政策和社会经济环境,从科技体制改革与创新动力转换两个视角出发,并综合国家与地方的政策设计和实践探索等内容,系统梳理新型研发机构的产生背景与现实契机,旨在为进一步剖析我国新型研发机构的形成动因、战略定位和功能定位等学理分析奠定基础.

1 新型研发机构的产生背景:科技体制改革视角目前我国正处在建设创新型国家的关键阶段,全面深化科技体制改革、促进研发机构转型升级是创新驱动发展最为紧要的任务. 作为我国科学事业发展的关键支撑,国家科技体制是一种政策层面的制度系统,是基于组织管理、系统建设和运行机制等一系列重要因素而形成的科技体系,目的在于为科学事业的发展提供完整的组织架构与制度支撑. 但随着近十年来我国社会经济的快速发展,国家科技体制与市场经济不匹配、技术需求与创新供给的矛盾日益突出,“科技经济‘两张皮’”、“创新主体协同度偏低”和“新兴技术产业化效率低下”等问题尤为明显[8],迫切需要国家科技体制改革纵深推进.

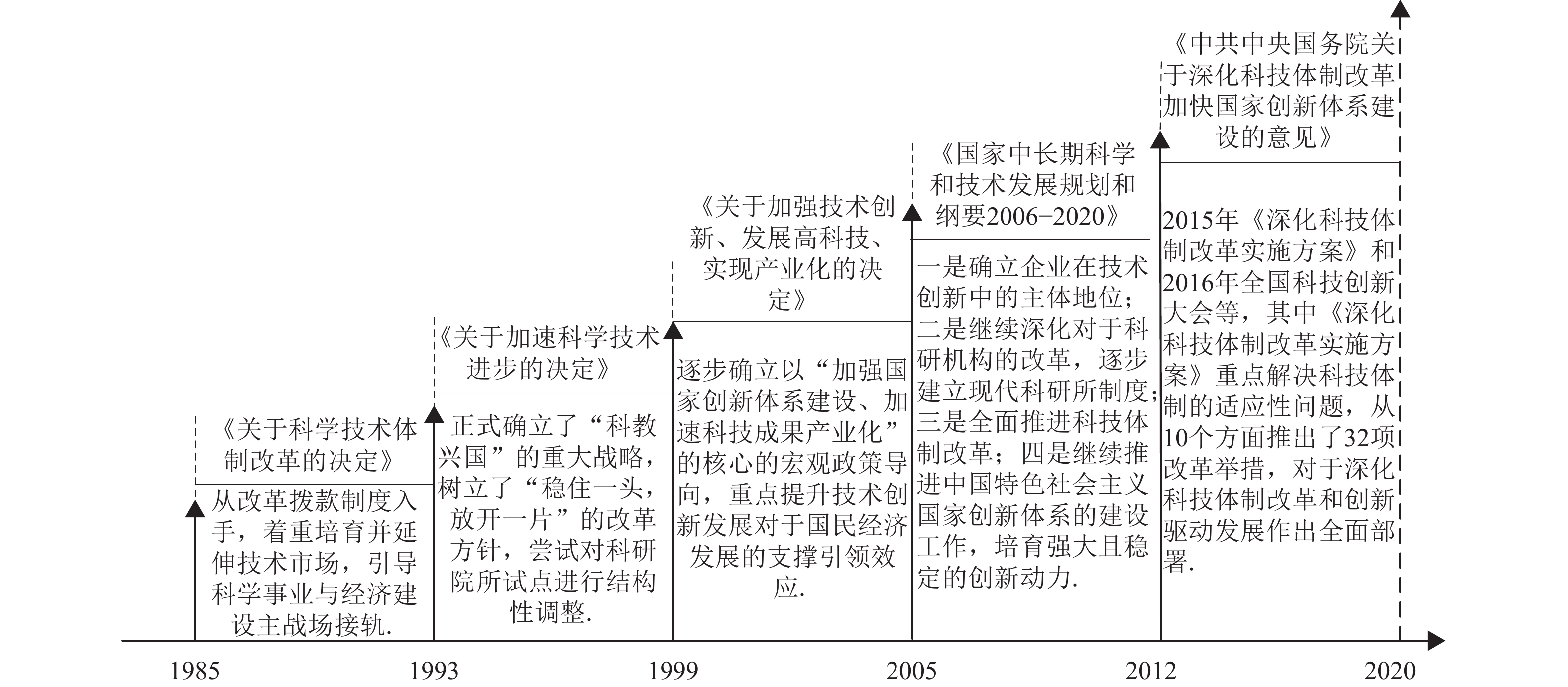

1.1 我国科技体制改革的历史进程(1985~2019)至今我国科技体制经历了数次重大变革,技术创新主体及其创新资源整合方式不断变化. 所谓国家科技体制,是指针对科学事业而设立的组织机构与制度体系,主要包括为推进科学研究而设立的相关机构、项目管理、权责体系和责任义务等一系列国家层面的运行机制[9]. 我国科技体制改革最早始于1985年,国家通过颁布一系列政策文件有针对性地实施或调整某个时期或阶段的改革重点或步骤,如图1所示.

|

图 1 我国科技体制改革发展进程 Figure 1 Reform and development process of China’s science and technology system |

1985年《关于科学技术体制改革的决定》的发布,标志着我国科技体制改革的全面启动,同时也代表着我国科学事业的发展进入了一个新阶段. 所采取的举措主要从改革拨款制度入手,重点培育发展技术市场,加强科技与经济市场的联系,引导科学事业与经济建设主战场接轨,其主要目标在于促进创新成果能够更广泛地应用于促进生产力的提升,加快促进科技与经济的结合,也有利于提升科研人员的积极性与创造性[10].

1.1.2 第二阶段:1993~1998年1995年我国正式颁布《关于加速科学技术进步的决定》,树立了“稳住一头,放开一片”的改革方针,不仅要坚持“脚踏实地”、还要在此基础上做到“勇攀高峰”,尝试对科研院所试点进行结构性调整,同时邓小平同志的南巡讲话也加速了这一进程,取得了良好的实验效果,1998年中科院开始推行知识创新工程试点工作. 随着相关举措落实,强调了科技创新不仅要面向经济建设,还要走出国门,勇攀世界的高峰. 在继续加大对研发人员支持的基础上,扩大社会接触面,提高经济建设的参与力度.

1.1.3 第三阶段:1999~2004年1999年国家发布了《关于加强技术创新、发展高科技、实现产业化的决定》,根据试点工作经验,正式对科研院所组织结构工作布局等进行了系统的优化与调整,同时根据前期工作调整,逐步确立了以“加强国家创新体系建设、加速科技成果产业化”为核心的宏观政策导向,重点提升技术创新发展对于国民经济发展的支撑引领效应[11]. 初步提出企业应当作为技术开发的主体,并对我国的创新力量及科技资源配置进行优化,逐步推进传统研发机构及相关组织向企业化转制,并逐步开展社会公益类科研机构实施分类改革.

1.1.4 第四阶段:2005~2011年《国家中长期科学和技术发展规划和纲要2006−2020》的正式提出标志着我国已开始着眼于中国特色国家创新体系的解决路径,重点探索创新型国家建设的举步问题的解决方案. 科技体制改革以及相关建设任务进一步明晰,对我国未来数十年内的重点任务进行布置,主要包括确立企业的技术创新主体地位、推行现代科研院所制度,以之深化科技体制改革,持续推进中国特色社会主义国家创新体系的建设工作,培育强大且稳定的创新动力,为我国进入创新型国家行列和在本世纪中叶成为世界科技强国奠定基础[12].

1.1.5 第五阶段:2012年至今经过数十年的探索,我国围绕科技体制改革已经完成了一些阶段性政策措施,制订了我国科学事业发展和建设创新型国家的核心纲领,为下一步我国科技创新发展指明了方向,代表我国创新型国家的建设进入了一个新时期,重点仍是围绕中国特色创新体系建设发展,提出“企业主体+科技体制+协同创新+人才引进”的重要举措. 随后在党的十八大提出创新驱动发展重大战略并发布了《国家创新驱动发展战略纲要》,成为我国实现创新驱动的重要引领;十八届三中全会颁布的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》强调科技体制改革要在政府宏观调控下,健全技术创新市场导向机制,发挥市场导向作用,推动科技体制改革的同时为创新驱动发展战略的实现提供源动力;2015年中共中央办公厅、国务院办公厅颁布的《深化科技体制改革实施方案》也成为我国重点解决科技体制适应性问题的行动纲领.

1.2 国家科技体制改革成效及主要问题 1.2.1 国家科技体制改革的重要成效在政府宏观政策调控下,国家科技体制改革以及创新驱动战略实施取得了重要进展和初步成效. 我国综合创新优势不断提升,科技力量结构和布局不断优化,各项科技计划重点突破关键前沿领域技术研发,对高新技术研发和产业化发展做出了有力支持. 截至2017年我国科技论文被国际3大检索系统收录的总数已位居世界前列,受理商标注册申请574.8万件,连续16年居世界第一. 科技与经济的形成良性互动,我国大型创新工程建设加快,民族企业和创新品牌逐渐在国际市场上占据重要地位. 民营经济迸发了强劲的创新活力,逐渐颠覆了我国传统产业发展及商业模式. 科技管理和运行机制不断改进,以国家创新城市、自主创新示范区、高新技术产业开发区为重点的创新网络快速发展,为地方改革举措快速实施和保持经济稳定健康增长及产业的转型升级提供了良好支撑[13].

诸多创新成果的涌现,体现了国家科技体制改革正不断适应着我国创新驱动战略发展新要求,是我国科技创新管理体系的重要基础. 我国把国家宏观调控的集中优势以及市场的基础性作用有机结合,促进政府职能加快向创新服务转变,同时重视市场调节的决定性作用,确立了企业在技术创新中的主体地位,形成了企业主导的产业技术创新机制,为创新驱动发展营造了良好的制度优势.

1.2.2 国家科技体制改革的主要问题尽管我国科技体制改革已有30年的历史,但由于多方面因素影响,取得的成效并不明显. 随着新一轮科学技术和产业市场的快速发展,现有科技体制难以满足技术创新和市场经济发展的需要,中国的科技体制仍然面临相当大的问题和挑战.

第一,现代科研院所制度建设尚待理顺. 科研机构设置在功能和体制上的拥挤重复,缺乏对于研发职能和资源配置的条块分割,造成科技创新体系整体效能不高,科技方面存在严重的供给不足,而对于科技经费管理方面,经费来源仍相对单一,科技投入总量及效益偏低,制约了关键核心技术的研发转化,使得大型企业或生产部门生产一线所使用的关键技术和大型装备都必须依靠外部引进.

第二,基础研究和公共科技事业关注不够. 科技体制在改革进程中存在政策问题,即科技管理过度行政化、科技体制改革逆市场化倾向及科技活动过度利益化问题,要解决这种“政策烙印”,就必须彻底解决科研资金管理体系中的矛盾. 重新营造健康的创新文化,增强大学、研究机构与企业之间的联系,提高研发群落与产业群落的协同程度[14],同时将提高高等院校和科研院所研发方向与产业发展所需要构建的产业创新链之间的成果转化要求与本身能力的对称性.

第三,科学技术研究与产业化仍然有一定脱节. 科技经济结合机制方面、经济发展依靠科技不够、科技与经济脱节等导致科技体制机制僵硬,与市场脱节严重. 我国经济实力与科技竞争力难以匹配,科技投入的产出效益还达不到市场发展要求,使得科技体制机制与经济社会发展和国际竞争的要求难以适应. 同时在科技人才管理体制方面,人才流动问题严重,人才评价标准的单一给年轻科研人员造成了极大压力[15]. 科技体制的限制不仅极大地影响拔尖创新人才的培养和年轻优秀科学家的成长,还让很多海外人才不愿意回国,造成科技力量的大量流失.

第四,国家宏观科技管理协调机制亟待优化. 受特定历史背景影响,我国科技体制主要以政策规制为主,主要采用计划调节与集中管理等方式,尚未建立完善的科研立法体系和知识产权保护制度. 科研项目管理方面,研究目标功利化严重,科研力量分散,科技管理体制存在“过度行政化”的问题,评价标准唯成果导向严重. 创新人才的引进必须以社会创新氛围与技术创新环境相配套,否则我国也终将难逃“苏联现象”的桎梏,即虽然拥有规模庞大的科研体系,但科研评价机制僵化,科研行政化较为严重,重数量轻质量,重形式轻实质.

1.3 新型研发机构——科技体制改革的“试验田” 1.3.1 新型研发机构研发投入强度较大,可持续发展能力较强新型研发机构作为我国衔接科技与经济发展的重要桥梁,将承担产业共性及关键技术研发的关键角色. 新型研发机构有着更为开放多元的R&D经费来源,创新支撑较为稳定,而且在科技进步贡献、对外技术依存度、创新产出水平等方面有了进一步的提升,对于研发周期较长、依赖长期大量投入以及研发收益偏低的产业共性技术而言,新型研发机构有着更强的研发动力. 新型研发机构体制设计的优越性和与市场有着天然的黏合性为科研项目转化提供保障. 资金充裕还带来了很多积极影响,比如有效地提升员工的积极性,促进机构发展等.

1.3.2 新型研发机构产权制度改革领先,现代企业制度初步形成传统科研机构往往是由下列几个成分构成,转制院所、企业研发机构、财政资助科研院所等,尚未建立起符合市场经济发展规律的产权制度体系,难以适应企业发展的实际需要,并且由于传统科研机构的创新关系与边界没有得到明确界定,新型研发机构在现有体制内提前设立统筹协调和制定明确的扶持政策,形成系统性架构的设计以及合理引导和分类扶持的计划,对于市场需求有着深刻的了解. 所以,新型研发机构在实际运行情况中重点优化制度体系,使得各方面科技力量得到有效整合,避免造成大量的资源浪费与重复,同时以市场需求为导向,通过技术研发、技术转移、技术服务、项目孵化、人才培育等一体化服务,支撑引领现代产业发展,打通了创新链条,有效破解科技与市场“两张皮”的问题,打通“科技成果转化最后一公里”,成为区域创新生力军.

1.3.3 新型研发机构治理体系逐渐完善,改革进程轻装上阵虽然我国不断推进研发机构改革进程,在机构内部治理体系上狠下功夫,但从总体上来看,传统科研机构仍存在包袱难卸和调动微观主体积极性能力不强的问题,同时传统研发机构的政府引导方式以机构用地的土地补贴为主,以科研项目经费补贴、其他政策税收类和人才引进政策为辅的单一的扶持举措,致使传统研发机构较为容易受制于政府资金管理的有关规定,体制和机制的灵活性遭到束缚,不利于其改革发展. 新型研发机构具有独立的法人资格,围绕技术研发建立完善的科技成果转化机制与人员奖励机制,其管理实行理事会负责制下的院长负责制,并设立相关的监管部门,相比传统研发机构更具管理优势[16].

1.3.4 新型研发机构体制机制灵活,与市场紧密联系目前我国经济建设还主要依靠重复建设的粗放式扩张,企业、高校、科研院所对科技创新的有效供给相对不足,传统科研机构与市场接轨的体制机制还不健全. 主要表现为内部利益联结以及协同创新机制不完善、创新成果产业化和市场化的渠道不通畅等问题. 随着新兴产业的发展,全国创新资源正加快通过市场机制的配置、寻找最合适的科技成果转化场所和机会的阶段,从而推动创新资源在国内流动,为新型研发机构诞生创造条件. 新型研发机构在其发展过程中着重避免科技管理部门各自为政,多数地区所采取的科技资源配置方式、评价制度等着重满足社会发展需求和政府职能转变的要求,对于建立紧密的市场关系有天然的优势.

1.3.5 新型研发机构紧跟市场需求,吸引和培育大量的创新人才由于科技条件限制,多数地区对人才的引进力度还不够,并且在引进的同时还缺乏对医疗服务、劳动保障、居住出行、子女就读、职称评定、项目申请等方面优惠,并且一般科研项目的周期是3~5年,而人才培养过程则远远大于这个周期,所以人才结构不合理,优秀人才引不进、留不住是传统科研机构所面临的主要困境[17]. 新型研发机构则通过体制机制创新推动传统产学研合作向纵深发展,形成开放式的创新模式,既能引进国外高层次研究团队,又能集聚邻近高校和科研院所的优秀人才. 这种“远亲近邻”、“刚柔并济”的人才引进模式,使得新型研发机构更容易建立吸引和激励优秀人才、鼓励创新创业的持续性机制,使科研机构的创新力量快速集聚,创新能力快速提升.

2 新型研发机构的现实契机:国家创新动力转换我国科技创新动力来源可划分为2个阶段:传统研发机构阶段和企业及其内置研发部门阶段. 传统科研机构、企业等创新主体在国家社会经济发展的不同阶段各自发挥了相应的功能作用. 随着我国市场经济的快速发展以及对科学创新的需求不断提升,不断出现企业技术创新的局限性与依赖性显现、共性技术的研发支撑以及关键技术等问题,并且由于传统科研机构存在体制机制僵化、创新能力欠缺的问题,单纯依赖某一类机构作为当前国家创新的主要动力已略有不足. 我国创新驱动发展迫切需要寻求一种新的方式来破解创新能力持续增强、加快新旧能动转换的难题[18]. 新型研发机构作为广东创新发展的新业态,已经发展成为全国深化科技体制改革的“试验田”,成为全国产业转型升级的重要驱动力,能够有效支撑广东省产业体系和创新体系建设,同时为广东经济社会发展. 开创高质量发展新局面提供磅礴的新动力.

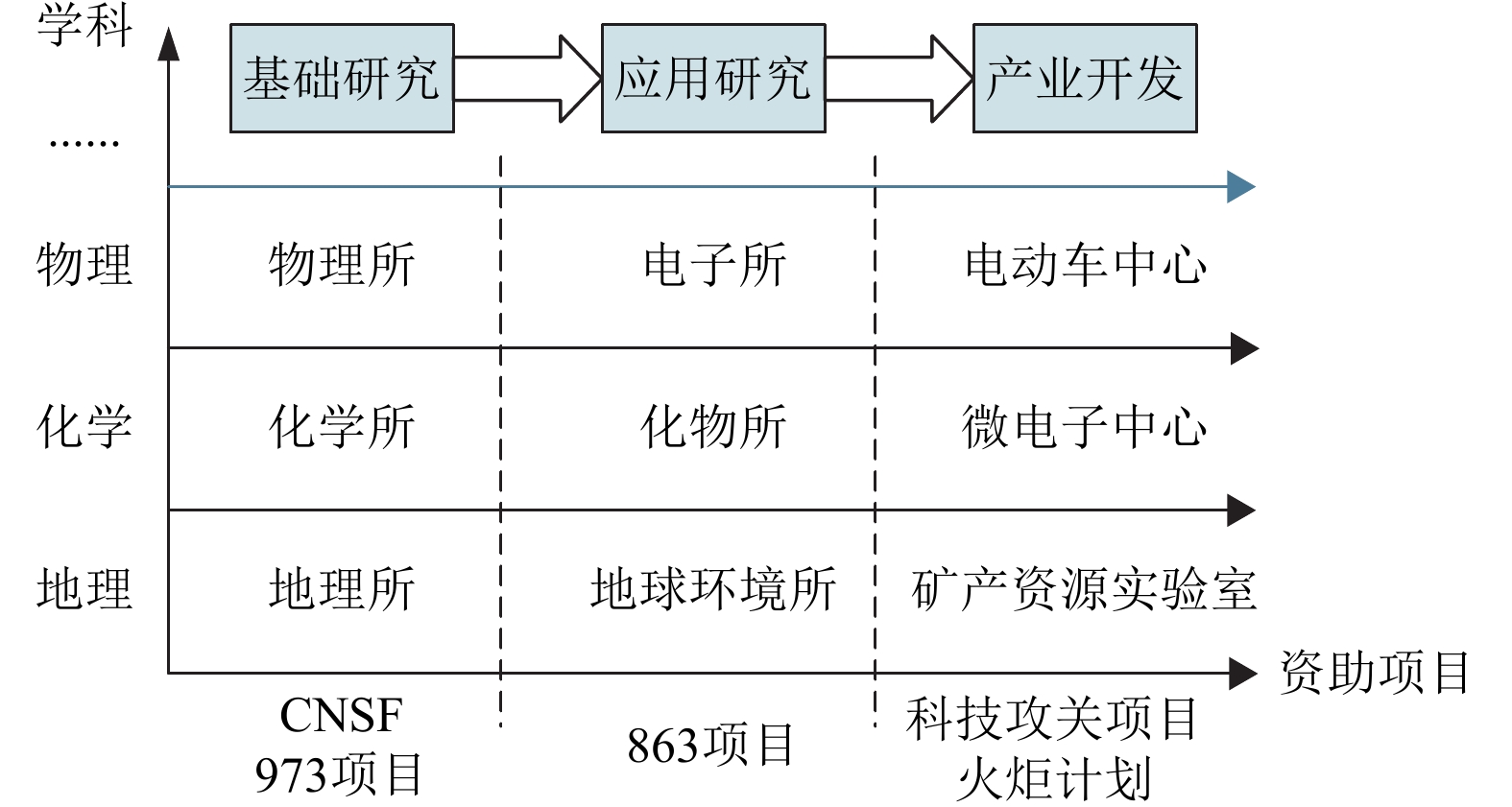

2.1 我国科技创新动力的演变过程 2.1.1 第一阶段——传统研发机构第一阶段国家科技创新的动力来源于传统研发机构,其科技创新动力体现在以科研院为核心,包括农科院、农研所等. 在长期的计划经济体制下,我国科技管理主要以政府为主导的传统研发机构为核心,以垂直领导关系为特色的科技体制. 这种效仿前苏联的模式是自上而下的科技管理体制或机制,其主要特征是更强调计划式与行政命令式,且在项目执行过程中采取的是高校、科研院所、企业等主体相互独立的方式进行,主要按照中央颁布科学计划或行政指导的形式来推动科学项目和技术项目的执行,以此来促进创新技术的研发与转化[19]. 虽然在当时的市场背景下,这种政府主导型模式发挥了集中资源办大事的优势,组织了核心力量进行了不少大型科技工程项目,取得了如“两弹一星”、航天航空、核潜艇等世界瞩目的成就,但在这种科技管理机制下,创新资源较集中于科研院所等研发机构,大学和企业则始终处于偏弱的状态中,缺乏对创新研发的自主性,研发机构的形成和发展受到了较大的制约. 并且由于政府主导的创新资源配置存在“选择性偏见”以及低效率、寻租腐败等问题,也将企业实际的创新需求隔绝于研发机构之外,对技术创新的主观意愿造成了一定的限制.

|

图 2 我国传统研发机构发展框架 Figure 2 Development framework of traditional R&D institutions in China |

随着我国进入改革开放阶段,我国逐渐由计划经济转向市场经济,同时揭开了企业自主创新的序幕. 为适应国民经济快速发展以及科研体制改革举措,创新主体的活力与效率得到一定提升. 在这阶段,企业科研活动活跃性与研发效率逐渐提升,企业逐步参与至国际合作项目中,因此企业及其内设的研发部门在我国研发机构发展过程中扮演着重要的角色,也成为国内外专家学者的重点关注对象. 在改革开放到创新驱动战略实施前的阶段,我国高新技术产品快速增加,中小企业发展态势良好,可以看出科技管理体制改革是有效的,且企业研发机构在这阶段的发展也能够给予肯定.

但是由于在相当长一段时间内实行计划经济,我国社会经济以及科学事业发展的深层次影响仍难以消除,比如科技与经济“两张皮”的现象,并且我国科技创新的研发效率与转化效率仍远落后于西方发达国家[20],如何将科学生产力转化为现实生产力,解决研发机构与生产机构之间的分立与隔离还需要寻求新的解决路径.

2.2 我国科技创新动力转换的必要性2018年,随着中美两国贸易摩擦的不断加剧,美国商务部对中兴通讯进行贸易制裁,中兴遭到美国全面封锁,深陷核心主导技术匮乏、关键零部件缺失的窘境,直接导致其相关业务停滞. 截至2018年6月,中兴通讯损失预计已超过30亿美元. 中兴事件无疑是对我国企业发展的“当头棒喝”:推进关键技术的自主研发才是真正的强国之路,亟待从创新的根源上解决这个问题. 结合新型研发机构的功能作用,转换国家科技创新动力的必要性主要体现在以下几个方面.

2.2.1 重新选择创新驱动核心驱动力,确立企业技术创新主体已经势在必行新型研发机构对于促进我国科技创新具有双轮驱动的效用:一方面,新型研发机构有力加快了新技术的扩散与转化过程. 对于企业来说,创新能力的提升是十分困难的过程,不仅受限于自身的科技创新能力,还因为从实验室到市场转化的“死亡之谷”,让新兴技术到实现产业化的过程变得十分复杂,同时相关领域的专业人才培养需要相当长的周期[21]. 新型研发机构通过制定人才激励机制的方式,吸收大量具有相关专业背景与留学经验的顶尖人才参与项目研发,不仅帮助项目实现了更多的资源引进,也让国际交流与跨国市场的建立成为可能,推动了新技术的扩散应用;另一方面,新型研发机构大量引进顶尖人才,不仅为地方人才结构调整提供支持,也为行业发展注入新的动力.

2.2.2 必须建立和完善与我国科学事业发展阶段相适应的现代科研院所制度研发机构的发展变革对社会经济发展全面转向创新驱动来说具有极其重要的意义. 由于受到产业发展初期技术创新能力偏低、关键共性技术缺乏、科研机构创新效率偏低、技术转移与产业化阻碍因素较多等原因的限制,广东研发机构与组织发展相对还处于起步阶段. 作为重点推动技术创新的链接主体,新型研发机构旨在为产业和研发部门搭建桥梁,提升产业技术创新,加快推进产业结构调整与转型升级,帮助战略性新兴产业更快的进入市场. 新型研发机构自身也参与到技术研发进程中,主动通过技术推进的方式促进产业变革,迫使企业在愈发激烈的市场竞争中不断调整. 进一步增强新兴技术产业化的效率,成为助推战略性新兴产业发展的重要助推器.

2.2.3 持续寻找深化科技改革的突破口,促进我国供给侧改革和产业转型升级从国家安全视角来看,企业基于国家利益和社会责任进行资源配置及行为决定. “中兴事件”得出的教训是显而易见的——市场和企业无法承担对国家安全及具有公共属性的核心技术的研发风险. 政府应当有意识地将“有形之手”和市场“无形之手”协调联动起来,处理好与市场的关系,在事关国家政治、军事及经济安全的关键核心技术的研发必须突出政府的主导作用.

由“中兴事件”可以看出,对于当今的技术创新来说,完全依靠企业及其内设研发部门作为创新的核心动力已略显不足,并且对于国家关键重大技术以及行业共性技术等高投入、高风险的大型项目而言,也无法依靠单独的创新主体来完成技术研发,需要有一个新的创新力量来支撑,这种对新的创新力量的需求就催生了新型研发机构. 因此,抓住有利时机为新型研发机构快速发展营造良好的政策环境,就能实现创新链上下游资源的高效共享与协同,让高质量发展的第一动力如江海奔涌.

2.3 新型研发机构——国家科技创新的新动力随着科技体制改革的不断推进,我国重点关注科技与经济的结合问题,着手调整产业结构和机制转换,并取得了良好的进展. 但由于我国科技体制与社会主义市场经济体制下技术发展的要求还存在着较多不匹配之处,传统科研机构在当前社会环境下的动力缺陷不断凸显,严重制约了我国科技创新实力的整体提升,亟待探寻新的创新动力来源. 新型研发机构以经济主战场为发展导向,面向市场需求,着力培育市场新动能,具有体制新、机制活、潜力大、成果转化快的优势,是新时代促进科技与经济结合、以创新驱动推进高质量发展的宝贵实践,是聚集高端创新资源、提升原始创新能力、开展产业技术研发和成果转化(功能)的重要载体.

2.3.1 促进产业群落与高校群落有机衔接传统的科研机构在形式及效率上已经难以满足日益增长的创新需求以及形式灵活的交易环境,新型研发机构的出现很好地弥补了这一衔接差异,有效的将产业群落与高校群落有机衔接,有力地支撑区域经济的创新发展. 广东作为新型研发机构建设的“先行者”,对于新型研发机构已经形成了较为完善的政策扶持体系与创新模式. 不仅从激励企业创新投入的扶持性政策入手对全省创新创业环境进行优化,大力支持地方高新企业孵化器以及新型研发机构快速发展,又及时转换个人奖励约定政策,提升对于全省科研人员的激励水平,在进一步颁布《关于支持新型研发机构发展的试行办法》和完善新型研发机构管理体系的基础上,持续打造新型研发机构的创新环境.

2.3.2 加快科技成果转化与现代产业变革随着全球经济格局进入深度调整期,科学技术所产生的创新生产力已逐步成为国家经济发展的重要驱动力,科技革命与产业转型不断兴起,创新驱动将成为核心动力. 政府在研发机构的发展方向以及组织结构上进行重大调整,进一步阐述了我国在转型发展时期所出现的深层次矛盾,对制约科技创新发展的障碍因素提出了多项解决措施. 在2015年党中央国务院发布《深化科技体制改革实施方案》(中办发〔2015〕46 号),制定了对于国家层面新型研发机构发展的指导意见,为地方建设新型研发机构指明道路,并适时调整了当前形势下科技体制与新型研发机构不相匹配的部分,明确了下一阶段科技体制改革的重点,为降低科技体制改革风险、探寻深化改革的创新路径提供了新的思路.

2.3.3 充分激发企业创新创业活力新型研发机构作为我国衔接科技与经济发展的重要桥梁,承担着产业共性及关键技术研发的关键角色. 在国家呼吁民营经济高质量发展的时代背景下,如何保障企业在高速发展的同时提升创新实力,成为我国研发机构发展中亟待解决的重要问题. 传统科研机构职能由包含的多个机构或部门来体现,主要有科研院所、企业研发部门、财政部门等,相互联系相对薄弱且分离,其发展定位与创新效应与产业实际严重脱节,经营模式已经难以满足经济需要. 新型研发机构则不同,其设立将技术研发转化以及技术服务和资金管理等多项职能融为一体,充分发挥研发机构对于创新成果的转化支撑优势.

2.3.4 有效弥补国家创新体系的链条从世界发展形势上来看,国际技术合作组织形式逐步向多元性、开放性和虚拟性发展,学科边界、技术转移与产业化边界正不断模糊. 大量跨学科跨专业成果的产生让技术的更新迭代加快,也为科技创新链条变换和产业转型升级提出了更高的要求,技术创新向生产力转化已成为考验国家创新发展的重要指标. 新型研发机构作为引进人才、推进协同体系建设、加快技术转化的重要桥梁,是推进产学研深度融合和现代产业体系的关键因素,新型研发机构的建设发展已成为大势所趋. 为了保证科技创新以及技术领先,世界各国纷纷设立多级创新机构以支撑国家创新体系的良好运转,新型研发机构作为我国区域性的创新中介组织,必将发挥强大的创新效应,支撑地方经济高质量发展.

3 结语在新的时代背景下,建设创新型国家已经成为我国面向未来竞争的重要方式. 就如何提升我国创新优势来说,其关键在于从创新政策和科技制度环境上优化创新生态,这也是深化科技体制改革的价值所在. 结合时代背景来看,国家科技体制改革的客观需求孕育了新型研发机构,而国家动力转换的现实契机助推了新型研发机构的创新发展. 文章基于科技体制改革与创新动力转换等视角,结合国家与地方的政策设计和实践探索,对新型研发机构的产生背景与现实契机进行了系统的论述,旨在加深对新型研发机构作为我国科技体制改革的“试验田”、“特区”内涵的理解. 为国家制定相关政策引导扶持、促进新型研发机构高质量发展提供理论支撑,不仅有助于明晰我国现行科技体制下随时代变化的科技发展内在需要,也能为我国创新研发实施自主创新战略探寻提供持续且稳定的驱动力,让新型研发机构在我国的创新发展路上发挥更重要的作用.

| [1] |

章熙春, 江海, 章文, 等. 国内外新型研发机构的比较与研究[J].

科技管理研究, 2017(19): 103-109.

ZHANG X C, JIANG H, ZHANG W, et al. Comparison and research of new R&D institutions at China and abroad[J]. Science and Technology Management Research, 2017(19): 103-109. DOI: 10.3969/j.issn.1000-7695.2017.19.016. |

| [2] |

吴卫, 银路. 巴斯德象限取向模型与新型研发机构功能定位[J].

技术经济, 2016, 35(8): 38-44.

WU W, YIN L. Pasteur quadrant orientation model and function location of new R&D institution[J]. Technology Economics, 2016, 35(8): 38-44. DOI: 10.3969/j.issn.1004-910X.2016.08.005. |

| [3] |

陈红喜, 姜春, 袁瑜, 等. 基于新巴斯德象限的新型研发机构科技成果转移转化模式研究——以江苏省产业技术研究院为例[J].

科技进步与对策, 2018, 35(11): 36-45.

CHEN H X, JIANG C, YUAN Y, et al. Research on new R&D institutions technology transfer based on new pasteur quadrant: an empirical study in JITRI[J]. Science & Technology Progress and Policy, 2018, 35(11): 36-45. |

| [4] |

张玉磊, 李润宜, 刘贻新, 等. 广东省新型研发机构现状分析研究[J].

科技管理研究, 2018, 38(13): 124-132.

ZHANG Y L, LI R Y, LIU Y X, et al. Research on the status of new R&D institutions in Guangdong[J]. Science and Technology Management Research, 2018, 38(13): 124-132. DOI: 10.3969/j.issn.1000-7695.2018.13.018. |

| [5] |

陈红喜, 姜春, 罗利华, 等. 新型研发机构成果转化扩散绩效评价体系设计[J].

情报杂志, 2018, 37(8): 162-171.

CHEN H X, JIANG C, LUO L H, et al. Performance evaluation system design for technology transformation and diffusion of new R&D institutions[J]. Journal of Intelligence, 2018, 37(8): 162-171. DOI: 10.3969/j.issn.1002-1965.2018.08.026. |

| [6] |

夏太寿, 张玉赋, 高冉晖, 等. 我国新型研发机构协同创新模式与机制研究——以苏粤陕6家新型研发机构为例[J].

科技进步与对策, 2014, 31(14): 13-18.

XIA T S, ZHANG Y F, GAO R H, et al. Research on collaborative innovation mode and mechanism of new R&D institutions in China[J]. Science & Technology Progress and Policy, 2014, 31(14): 13-18. DOI: 10.6049/kjjbydc.2013050983. |

| [7] |

徐顽强, 乔纳纳. 2001-2016年国内新型研发机构研究述评与展望[J].

科技管理研究, 2018, 38(12): 1-8.

XU W Q, QIAO N N. Review and prospect on new R&D institutions in China based on domestic researches from 2001 to 2016[J]. Science and Technology Management Research, 2018, 38(12): 1-8. DOI: 10.3969/j.issn.1000-7695.2018.12.001. |

| [8] |

陈劲, 张学文. 中国创新驱动发展与科技体制改革(2012-2017)[J].

科学学研究, 2018, 36(12): 2116-2121.

CHEN J, ZHANG X W. Innovation-driven development and scientific and technical structural reform (2012-2017)[J]. Studies in Science of Science, 2018, 36(12): 2116-2121. DOI: 10.3969/j.issn.1003-2053.2018.12.002. |

| [9] |

张景安. 中国科技体制改革40年[J].

中国软科学, 2018(10): 19-22.

ZHANG J A. 40 years of reform of China's scientific and technological system[J]. China Soft Science, 2018(10): 19-22. DOI: 10.3969/j.issn.1002-9753.2018.10.003. |

| [10] |

陈宝明, 文丰安. 全面深化科技体制改革的路径找寻[J].

改革, 2018(7): 5-16.

CHEN B M, WEN F A. Path analysis of deepening the reform of science and technology system in an all-round way[J]. Reform, 2018(7): 5-16. |

| [11] |

刘贻新, 张光宇, 杨诗炜. 基于理事会制度的新型研发机构治理结构研究[J].

广东科技, 2016, 25(8): 21-24.

LIU Y X, ZHANG G Y, YANG S W. Research on governance structure of new R&D institutions based on board system[J]. Guangdong Science and Technology, 2016, 25(8): 21-24. DOI: 10.3969/j.issn.1006-5423.2016.08.006. |

| [12] |

黄宇. 新常态下政府主导科技体制改革深化的阶段性研究[J].

科技管理研究, 2018, 38(8): 46-51.

HUANG Y. Mid-term study of deepening reform of science and technology mechanism led by government under " new normal”[J]. Science and Technology Management Research, 2018, 38(8): 46-51. DOI: 10.3969/j.issn.1000-7695.2018.08.007. |

| [13] |

施杨, 张宏远. 科技行政体制改革模式和路径: 来自国内三个典型地区的考察[J].

科学管理研究, 2018, 36(1): 21-25.

SHI Y, ZHANG H Y. Model and path of scientific and technical administrative system reform: from three typical regions in China[J]. Scientific Management Research, 2018, 36(1): 21-25. |

| [14] |

袁传思. 新型研发机构在产业技术联盟中的主体作用[J].

科技管理研究, 2016, 36(9): 112-115.

YUAN C S. Research on the main body of the new R&D institute in the industry technology alliance[J]. Science and Technology Management Research, 2016, 36(9): 112-115. DOI: 10.3969/j.issn.1000-7695.2016.09.021. |

| [15] |

陈宝明, 刘光武, 丁明磊. 我国新型研发组织发展现状与政策建议[J].

中国科技论坛, 2013, 1(3): 27-31.

CHEN B M, LIU G W, DING M L. Development status and policy suggestions of new R&D institutions in China[J]. China Science and Technology Forum, 2013, 1(3): 27-31. DOI: 10.3969/j.issn.1002-6711.2013.03.006. |

| [16] |

周海涛, 林映华. 政府支持企业科技创新市场主导型政策构建研究——基于" 市场需求-能力供给-环境制度”结构框架[J].

科学学与科学技术管理, 2016, 37(5): 3-16.

ZHOU H T, LIN Y H. Research on the construction of market-oriented policy of government support for scientific and technological innovation of enterprises: base on the theoretical framework of market demand-capacity supply-environment system[J]. Science of Science and Management of S & T, 2016, 37(5): 3-16. |

| [17] |

陈少毅, 吴红斌. 创新驱动战略下新型研发机构发展的问题及对策[J].

宏观经济管理, 2018(6): 43-49.

CHEN S Y, WU H B. Problems and solutions to the development of new R&D institutions under innovation-driven Strategy[J]. Macroeconomic Management, 2018(6): 43-49. |

| [18] |

吕岩威, 李平. 科技体制改革与创新驱动波及: 1998~2013[J].

改革, 2016(1): 76-87.

LYU Y W, LI P. Scientific and technological system reform and innovation-driven: 1998-2013[J]. Reform, 2016(1): 76-87. DOI: 10.3969/j.issn.1009-8607(x).2016.01.055. |

| [19] |

王一鸣. 独立型研发企业(机构): 我国科研体制深化改革的一个路径选择[J].

自然辩证法通讯, 2015, 37(6): 77-84.

WANG Y M. Independent R&D enterprise (organization): path selection for deepening the reform of scientific research system[J]. Journal of Dialectics of Nature, 2015, 37(6): 77-84. |

| [20] |

曹聪, 李宁, 李侠, 等. 中国科技体制改革新论[J].

自然辩证法通讯, 2015, 37(1): 12-23.

CAO C, LI N, LI X, et al. Reforming China’s S&T system: a new perspective[J]. Journal of Dialectics of Nature, 2015, 37(1): 12-23. |

| [21] |

刘贻新, 梁霄, 朱怀念, 等. 新兴技术产业化障碍因素的识别及其分类: 可持续转型视角[J].

广东工业大学学报, 2018, 35(4): 1-9.

LIU Y X, LIANG X, ZHU H N, et al. Identification and classification of barriers to emerging technology industrialization based on sustainable transition (ST) theory[J]. Journal of Guangdong University of Technology, 2018, 35(4): 1-9. DOI: 10.12052/gdutxb.180025. |

2019, Vol. 36

2019, Vol. 36