2. 惠州学院 建筑与土木工程学院,广东 惠州 516007

2. School of Architecture and Civil Engineering, Huizhou University, Huizhou 516007, China

随着互联网技术的普及、手机网民规模的增长及物流产业的发展,电子商务领域消费群体的数量逐年增加[1];同时,由于电商平台进入门槛、运维成本、产品展示成本[2-3]及搜索成本低[4-5],各品牌零售商群体不断涌入电子商务平台. 相较于实体店而言,消费者在电商平台进行品牌间及品牌内产品对比的成本极大缩减,使线上各品牌间及品牌内产品的竞争异常激烈. 各生产企业要在残酷的竞争环境中立于不败之地,需客观地分析和理解在线消费者的搜索和选择行为,从而有效地识别消费个体的潜在需求,并及时改进其品牌的网络营销方式. 然而,由于在线消费群体体量庞大,要想有效识别个体消费者的潜在需求实属不易. 但因电商平台产品展示成本低,大多品牌通过加长产品线来保留原有消费者同时吸引潜在消费者. 采用该营销方式的后果是导致各品牌内产品存在严重的长尾现象[6],同一品牌内产品数量较多会增加品牌内各产品之间同质化竞争. 综上,由于电商平台特有的属性,在线零售产品无论是在品牌间还是品牌内都存在异常激烈的竞争关系[7]. 因此,如何根据消费者客观的品牌浏览行为有效识别品牌间及品牌内潜在的竞争关系,将会是企业战略管理及产品供应链决策领域值得关注的核心问题.

电商平台的兴起,将原有小型市场整合成大市场. 以京东平台2016年3月份消费者浏览行为的数据为例,根据统计数据显示,平均每类产品中包含77个品牌、2 969种产品. 然而,现有文献在分析品牌竞争关系时,普遍存在样本量小的问题,从而导致不能全面识别如此庞大市场中的品牌竞争关系. 样本量小主要是由数据收集方式导致,如Erdem[8]采用扫描仪面板数据进行数据采集,而扫描仪面板数据需要重复购买,使其不适合分析耐用消费品. DeSarbo等[9]采用调查数据进行数据收集,调查数据受到受访消费者认知能力的限制,不太可能记住考虑购买的所有产品. 因此,在大型竞争市场下,需寻找新的数据源才能全面识别品牌竞争关系,部分学者开始采用消费者浏览行为数据来分析产品竞争关系,如DeSarbo等[9]及Grewal[10]采用考虑集信息,Kim等[11]采用聚合在线搜索信息,Netzer等[12]采用论坛中的帖子,Kim等[13]采用消费者在线浏览信息揭示产品间的竞争关系. 但在实证分析时,其产品数量最多为169个[12],品牌个数为30个[12]. 由于消费者浏览行为数据相较于调查数据及扫描仪面板数据而言具有数据收集快、成本低的优点且能客观地反映消费者的潜在偏好. 因此,本研究拟从消费者浏览行为数据的角度分析品牌竞争关系. 与以往研究相比,本文的创新之处在于采用大数据进行分析,为了简化研究问题,提出采用2阶段识别品牌非对称竞争关系. 首先,统计同类产品的品牌数,根据消费者的浏览行为数据构建品牌间竞争关系的二元矩阵,使品牌间非对称竞争关系可视化;其次,基于识别出的品牌细分市场,选择某一品牌,对该品牌内产品间同质化竞争状况进行识别.

本文将从以下几方面进行阐述:首先,从实际数据出发,说明采用大数据进行品牌竞争识别的必要性;其次,构建消费者个体的品牌考虑集,根据个体考虑集建立品牌与品牌间的二元非对称矩阵,随后,采用复杂网络[14-15]的方法使品牌间非对称竞争关系可视化;再次,根据品牌非对称竞争网络图,挑选某一细分市场的品牌,对该品牌内产品同质化竞争强度较大的关系进行识别;最后,对本研究的结论、创新点,未来研究方向进行简要阐述.

1 大数据分析的需求分析品牌间竞争及品牌内产品同质化竞争任务的主要挑战是同类产品中品牌及产品的数量不断增加. 以往研究在分析品牌竞争关系时,其主要局限在于选择少数先验的产品,如DeSarbo[9]研究中的10辆汽车或Kim等[11]研究中的62台摄像机. 但京东平台在线浏览行为数据的统计显示,该平台销售的每类产品的品牌数少则几十种,多则100多种,而产品数则多达数千种. 因此,在分析和识别大型市场的竞争结构时,是否有必要考虑更多的产品,还是仅仅考虑部分代表性的品牌或产品就足够?为了分析该问题,本文通过对京东官方公布的用于大数据竞赛的数据集进行挖掘,该数据集包含了该平台2016年3月份消费者浏览的8类产品脱敏的点击流数据,该数据集由25 916 378条记录组成,描述了96 087个独特的用户序贯浏览8类产品、数百个品牌的23 753种商品. 具体点击流数据的描述性统计表如表1所示,该表统计了每类产品浏览的用户数、浏览记录、品牌数、购买量、点击记录及购买转化率. 其中,消费者的浏览记录由6个部分构成,分别为浏览产品详情页、加入购物车、删除购物车、下单、关注及点击. 京东平台是中国2大B2C在线零售网站之一,网站的数据涵盖了中国受欢迎的耐用消费品及易耗品,代表了广泛的产品类别,由于第7类和第8类产品的购买次数较少,所以本文在市场特征统计时只分析前6个类别的品牌及产品数,以确定每个类别的竞争品牌和产品数量、市场集中度、每个产品的平均市场份额、单一销量最大产品的市场份额、前50种产品的累计市场份额、前50种产品中包含的品牌数量及市场包含产品数最多的品牌及产品数,具体统计结果如表2所示.

| 表 1 京东平台2016年3月点击流数据描述性统计表1) Table 1 Descriptive statistics of click stream data in JD.com in March in 2016 |

| 表 2 6类产品的市场特征1) Table 2 Market characteristics of six kinds of products |

通过表2可知,被分析的京东平台零售市场每类产品平均包含84种品牌,每个品牌平均包含3 435种产品. 使用Herfindahl-Hirschman指数(HHI)[16]来衡量市场竞争激烈的程度,发现所有类别产品的HHI值都小于100,表明该平台竞争环境非常激烈. 通过对每类销量产品的市场份额进行统计分析发现,在每类产品市场中,最畅销的产品市场份额平均值为3%. 更重要的是,如果在分析产品市场竞争结构时仅限于销售额排名前50的产品(就市场份额而言),则大约50%的在售产品和70%的竞争品牌将不予考虑.

然而,现有研究在分析品牌竞争关系时,大都从实证的角度,仅选择10个[9]甚至62个[11]先验产品进行市场结构分析,选择小样本将排除大部分在售产品的市场竞争关系,从而使得研究结果的普适性较弱. 一方面,如果样本仅选择排名前50的产品,那么对于产品排名不在前50名的小型制造商(例如新推出的品牌,奢侈品牌和小众品牌的制造商)来说,该研究结果对其产品的市场结构分析没有借鉴意义;另一方面,如果分析仅选择少数先验的产品,那么对于产品排名在前50的大公司而言,其管理人员在借鉴现有研究进行实践时,可能会对竞争形势得出错误的判断,因为不断发展的小型制造商的竞争威胁将会长时间未被发掘. 综上,为了能更清晰、全面地识别品牌及产品的市场竞争结构,有必要采用大数据进行分析,即对京东平台收集的数据而言,要求品牌数在40以上,产品数在2 200以上. 传统的小样本分析方法对于包含几千种产品的市场来说不可行[12]. 因此,本文提出从数据挖掘的角度,采用两阶段品牌竞争模型来全面分析品牌间及品牌内产品同质化竞争关系.

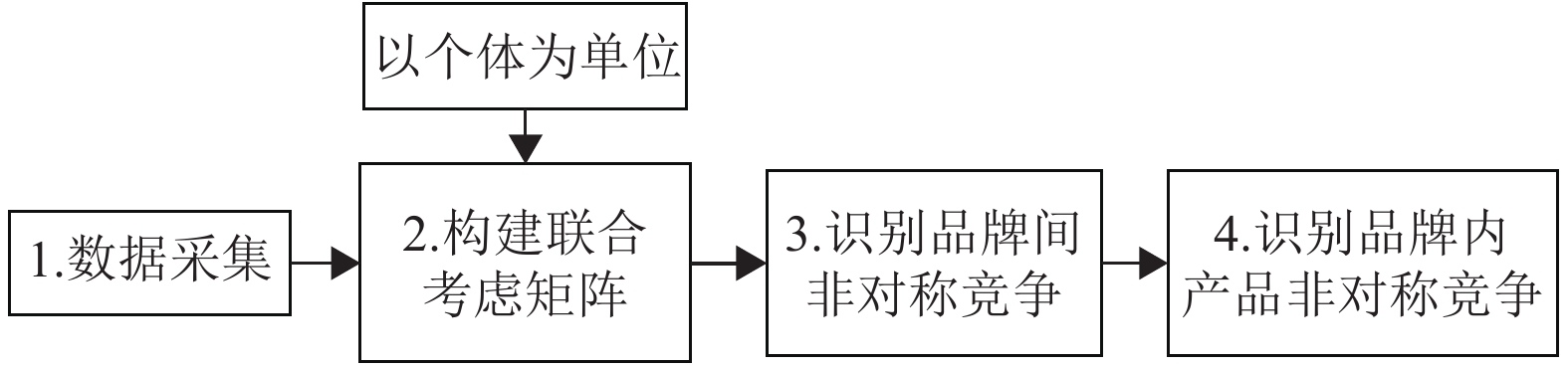

2 方法描述与实例分析对于包含少量产品的市场,可以通过将点映射到二维空间来相对容易地识别竞争性市场结构,其中每个点代表单个产品. 然而,当竞争产品的数量急剧增加时,通过二维空间可视化的图形形成一团密集的点,使得映射出的竞争关系难以识别[12]. 虽然采用三维空间可减少这种影响[9],但三维表示的图像变得相当复杂且不利于解读. 为了解决大数据分析时出现的图像难以识别的问题,本文提出两阶段品牌竞争分析模型,该模型的第一阶段采用加权网络[17]识别出相互竞争的品牌;第二阶段选择某一细分市场分析其强度较大的产品间的非对称竞争[18]关系. 该方法的具体实施过程包括以下4个阶段,如图1所示.

|

图 1 两阶段品牌竞争模型操作流程 Figure 1 The operating process of two-stage brand competition model |

根据消费者的在线浏览行为,收集其点击流数据,为详细说明具体操作流程,以京东平台3月份第3类产品的浏览行为数据为例,共收集40 076名用户浏览82个品牌、2 317个产品的3 320 444条点击流数据,选第3类产品进行分析的原因是该类产品的市场特征值与整个市场的均值较为接近,因此,第3类产品对京东平台的整体竞争状况具有一定的代表性. 除此以外,数据集还可从任何提供广泛消费者浏览行为数据的其他网站获得,此类网站包括在线零售商网站、产品和价格比较网站及产品评论网站等.

2.2 联合考虑矩阵构建针对收集的消费者浏览行为的点击流数据,构建以个体为单位的考虑集[19-20],即进行数据的初步处理时,以消费者为中心汇总其浏览品牌(产品)的行为数据. 而联合考虑集则表示在特定情况下,认为彼此可进行替代的品牌(产品)组合的消费者数量. 该集合一旦构建,则可用其揭示竞争性市场结构[21-22],假设消费者

具体而言,在该矩阵中,

| ${{{N}}_{jk}} = \sum\limits_{i \in I} {{L_{ij}}} \times {L_{ik}}\;.$ | (1) |

式(1)中I表示浏览该品牌(产品)的所有消费者集合,

随后,以京东网站5位消费者的部分点击流数据(如表3~5所示)为例,具体展示以个体消费者在线浏览行为数据构建品牌(产品)联合考虑集的计算过程. 通过表3~5可知,以个体消费者为单位建立的平均考虑集大小与以产品为单位构建的被考虑集大小间存在差异,因此,为了凸显这种差异性,本研究采用

| ${ N}_{jk}^* = \frac{{\sum\limits_{i \in I} {{L_{ij}} \times {L_{ik}}} }}{{\sum\limits_{i \in I} {{L_{ij}}} }}.$ | (2) |

| 表 3 构建消费者个体考虑集 Table 3 Coustructing consumer individual consideration set |

| 表 4 构建联合对称考虑集 Table 4 Constructing a joint symmetric consideration set |

| 表 5 构建联合非对称考虑集 Table 5 Constructing a joint asymmetric consideration set |

根据非对称联合考虑集的构建思路,以消费者浏览的品牌为单位,构建品牌间非对称二元矩阵,采用复杂网络[14-15]的方法进行非对称关系的可视化. 本研究在研究可视化品牌间及品牌内竞争关系时均采用具有分辨率参数的Louvain社区检测法[24-25]来实现,选择该方法进行市场结构可视化的原因是相较于K-means聚类方法而言,该方法不需提前确定具体分类的个数[24],因此,识别出的竞争状况更客观. 此外,采用该方式进行可视化的另一个优势是,识别出的各社区间区分度较高[25].

在网络结构中,对象(品牌间非对称竞争分析时为品牌)被称为顶点或者节点,各顶点间通过边连接,表示顶点之间存在竞争关系,若两种品牌间不存在竞争关系则该品牌间无边相连. 在本文提出的方法中,两种品牌间的竞争关系用品牌在消费者考虑集合中的共存表示[12, 23]. 如同类产品不同品牌更频繁共现,则代表这两种品牌间存在更强的竞争关系,在可视化过程中则用更粗的箭头表示. 考虑品牌竞争关系的非对称性,采用有向边表示,B品牌对A品牌的竞争强度的大小则由A指向B的箭头粗细表示,A品牌对B品牌的竞争强度的大小则由B指向A的箭头粗细表示. 图2表示根据所提方法,将京东平台第3类产品的所有品牌分为3个细分市场,为了能更清晰地对各细分市场进行区分,本文分别采用绿色、橙色和紫色来进行表示. 其中,顶点的大小表示相对应品牌的市场份额,顶点内的数字则表示该品牌所对应的代号.

|

图 2 品牌间非对称竞争关系网 Figure 2 Asymmetric competition network intra-brands |

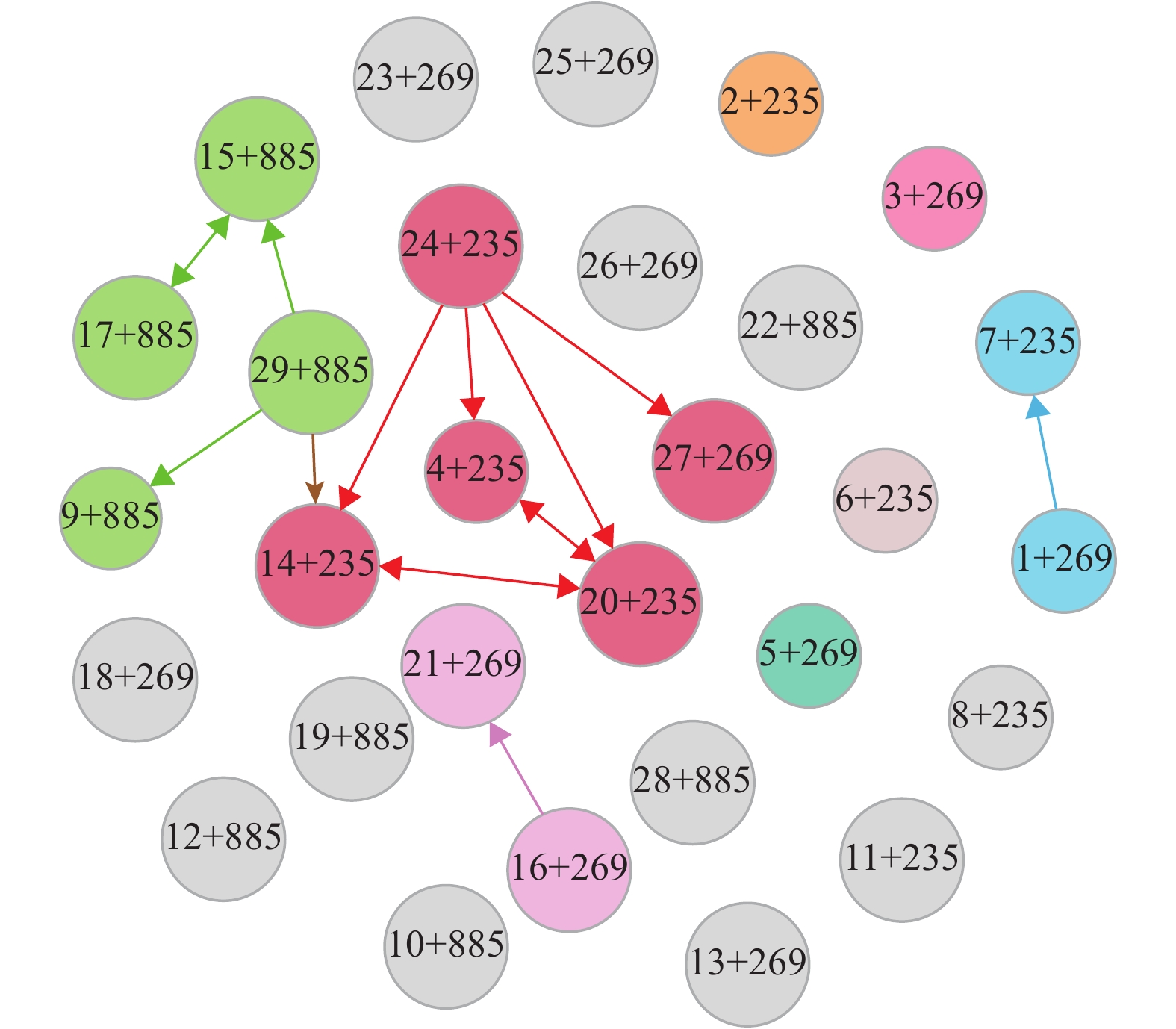

根据识别出的品牌间竞争关系,随机挑选某一细分市场来分析品牌内各产品之间的竞争大小. 以橙色的细分市场为例,选取市场份额占该类细分市场较高的品牌来分析其产品内的竞争关系,通过分析发现代号为235、269及885这3个品牌的市场份额占该类细分市场的91%,说明这3个品牌的市场竞争强度比该细分市场其他品牌间的竞争要激烈. 接下来,用品牌间竞争关系识别的方法可视化品牌内产品间的非对称竞争关系,具体可视化结果如图3所示. 图3中每个顶点代表一个产品,顶点内的第一个数字代号表示产品,第二个数字代号表示该产品相对应的品牌. 箭头的大小表示非对称竞争的权重,双向箭头表示两个产品相互间都存在竞争关系,出向箭头表示只受其他产品的威胁、本身对其他产品不能构成威胁. 图3中一共有5种颜色的箭线,表示在该细分市场中主要有5组相互间存在竞争关系的产品,在这5组竞争关系的产品中,有3组产品间的竞争关系是在同一品牌内(如图3中的绿色品牌885、红色品牌235以及紫色品牌269),有2组产品的竞争关系存在于不同品牌之间(如浅蓝色的竞争产品7和24属于235品牌, 而产品1和27则属于品牌269;棕色的竞争产品29属于品牌885,而产品14则属于品牌235). 因此,对于寻找到了细分市场的品牌而言,提高其品牌竞争力的首要任务是优化品牌内产品供应链的长度,以便减少该品牌内产品间的相互竞争强度,从而有利于该品牌的生产企业节约生产成本,优化企业的资源配置,提升品牌的综合竞争能力.

|

图 3 品牌内非对称竞争关系网 Figure 3 Asymmetric competition network inter-brands |

有效识别品牌间及品牌内同质化产品竞争关系的重要性不言而喻,然而,现有研究方法在大型市场中全面分析竞争关系的能力有限,而这些市场正变得越来越普遍,典型的同类生活消费品市场可能包含上百个品牌和几千种可相互替代的产品. 本文通过开发一种新方法来扩展竞争分析研究的范围,该方法使用点击流数据,在包含2 000多种产品的大型生活消费品类别中创建品牌竞争市场的可视化与品牌内同质化产品竞争市场的两阶段可视化,从而为企业的品牌战略决策其寻找细分市场提供了一个研究的新视角.

本研究的主要做了3方面的创新:(1) 利用京东平台的消费者浏览记录,通过各类产品的市场特征数据,证明在线大型消费品市场中采用大数据进行品牌及产品竞争关系分析的必要性;(2) 建立品牌及产品同质化竞争关系可视化的两阶段二维映射模型,该模型相对于传统的聚类模型而言,能够更清晰地展示各竞争性品牌及产品的边界;(3) 本研究利用消费者浏览行为的点击流数据,从需求方的角度客观地分析品牌及产品同质化竞争关系,与其他调查数据相比本研究的结果更客观,与面板交易数据相比本研究的结果更有可预见性.

本研究采用消费者浏览行为的考虑集数据分析品牌间及品牌内竞争关系,在指标衡量时没有仔细考量消费者各个具体行为数据所反映的品牌竞争关系,如操作行为中的浏览与关注以及加入购物车所反映的品牌竞争关系的强弱不一致,但在本文全部以统一权重予以考量,未来研究可针对不同的行为给予不同的权重.

| [1] |

中国互联网络信息中心. 第41次中国互联网络发展状况统计报告[R]. 北京: 中国互联网络信息中心, 2018: 63-64.

|

| [2] |

BAILEY J P. Intermediation and electronic markets: aggregation and pricing in internet commerce[D]. Cambridge, MA: Massachusetts Institute of Technology, 1998.

|

| [3] |

BRYNJOLFSSON E, SMITH M D. Frictionless commerce? a comparison of internet and conventional retailers[J].

Management Science, 2000, 46(4): 563-585.

DOI: 10.1287/mnsc.46.4.563.12061. |

| [4] |

CLEMONS E K, HANN I H, HITT L M. Price dispersion and differentiation in online travel: an empirical investigation[J].

Management Science, 2002, 48(4): 534-549.

DOI: 10.1287/mnsc.48.4.534. |

| [5] |

GHOSE A, YAO Y. Using transaction prices to re-examine price dispersion in electronic markets[J].

Social Science Electronic Publishing, 2010, 22(2): 269-288.

|

| [6] |

BRYNJOLFSSON E, SIMESTER D. Goodbye Pareto Principle, hello Long Tail: the effect of search costs on the concentration of product sales[J].

Management Science, 2006, 57(8): 1373-1386.

|

| [7] |

LI B, LI X, LIU H. Consumer preferences, cannibalization, and competition: evidence from the personal computer industry[J].

MIS Quarterly: Management Information Systems, 2018, 42(2): 661-678.

DOI: 10.25300/MISQ. |

| [8] |

ERDEM T. A dynamic analysis of market structure based on panel data[J].

Marketing Science, 1996, 15(4): 359-378.

DOI: 10.1287/mksc.15.4.359. |

| [9] |

GREWAL D R. An alternative efficient representation of demand-based competitive asymmetry[J].

Strategic Management Journal, 2007, 28(7): 755-766.

DOI: 10.1002/smj.601. |

| [10] |

DESARBO W S, GREWAL R, WIND J. Who competes with whom? a demand-based perspective for identifying and representing asymmetric competition[J].

Strategic Management Journal, 2006, 27(2): 101-129.

DOI: 10.1002/(ISSN)1097-0266. |

| [11] |

KIM J B, ALBUQUERQUE P, BRONNENBERG B J. Mapping online consumer search[J].

Journal of Marketing Research, 2011, 48(1): 13-27.

DOI: 10.1509/jmkr.48.1.13. |

| [12] |

NETZER O, FELDMAN R, GOLDENBERG J, et al. Mine your own business: market-structure surveillance through text mining[J].

Marketing Science, 2012, 31(3): 521-543.

DOI: 10.1287/mksc.1120.0713. |

| [13] |

KIM J B, ALBUQUERQUE P, BRONNENBERG B J, et al. The probit choice model under sequential search with an application to online retailing[J].

Social Science Electronic Publishing, 2016, 26(1): 61-73.

|

| [14] |

YAO W M, FAHMY S. Flow-based partitioning of network testbed experiments[J].

Computer Networks, 2014, 58(15): 141-157.

|

| [15] |

RAPPUOLI R, ADEREM A. A 2020 vision for vaccines against HIV, tuberculosis and malaria[J].

Nature, 2011, 473(7348): 463-471.

DOI: 10.1038/nature10124. |

| [16] |

RINGEL D M, SKIERA B. Visualizing asymmetric competition among more than 1000 products using big search data[J].

Marketing Science, 2016, 35(3): 511-534.

DOI: 10.1287/mksc.2015.0950. |

| [17] |

杨建梅, 周恋, 周连强. 中国汽车产业竞争关系与轿车社团企业对抗行动研究[J].

管理学报, 2013, 10(1): 49-55.

YANG J M, ZHOU L, ZHOU L Q. Competitive relationships of auto industry and rivalry actions of car community enterprises in China[J]. Chinese Journal of Management, 2013, 10(1): 49-55. |

| [18] |

谢逢洁, 崔文田, 武小平. 快递产业竞争关系网络模型构建及结构特性分析[J].

系统工程, 2017, 35(7): 101-106.

XIE F J, CUI W T, WU X P. The model of competitive relationship network of express enterprises and its structural properties[J]. Systems Engineering, 2017, 35(7): 101-106. DOI: 10.3969/j.issn.1001-2362.2017.07.068. |

| [19] |

MOE W W. An empirical two-stage choice model with varying decision rules applied to internet clickstream data[J].

Journal of Marketing Research, 2006, 43(4): 680-692.

DOI: 10.1509/jmkr.43.4.680. |

| [20] |

IWANAGA J, NISHIMURA N, SUKEGAWA N, et al. Estimating product-choice probabilities from recency and frequency of page views[J].

Knowledge-Based Systems, 2016, 99(C): 157-167.

|

| [21] |

URBAN G L, HULLAND J S, WEINBERG B D. Premarket forecasting for new consumer durable goods: model[J].

Journal of Marketing, 1993, 57(2): 47-63.

DOI: 10.1177/002224299305700204. |

| [22] |

DESARBO W S, MANRAI A K, MANRAI L A. Non-spatial tree models for the assessment of competitive market structure: an integrated review of marketing and psychometric literature[J].

Handbooks in Operations Research & Management Science, 1993, 5(5): 193-257.

|

| [23] |

CHO S, CHONG A. Co-query volume as a proxy for brand relatedness[J].

Industrial Management & Data Systems, 2018, 118(4): 930-944.

|

| [24] |

NEWMAN M E J. Fast algorithm for detecting community structure in networks[J].

Phys Rev E Stat Nonlin Soft Matter Phys, 2003, 69(6): 066133.

|

| [25] |

FORTUNATO S, BARTHELEMY M. Resolution limit in community detection[J].

Proceedings of the National Academy of Sciences, 2007, 104(1): 36-41.

DOI: 10.1073/pnas.0605965104. |

2019, Vol. 36

2019, Vol. 36