在电商市场日益成熟、发展逐渐放缓的新时代下,物流行业要想在激烈竞争中获得持久优势,必须重视服务质量的提高. 通过提升移动社交平台影响力(特别是微信影响力)来改善物流服务已成为物流企业扩大其竞争优势的主流方式之一. 企业微信影响力一般用微信公众平台竞争力和流行度来衡量,具体表现为主页累积关注人数、图文阅读人数等KPI (Key Performance Indicator)指标. 而由于网络信息超载、线上交流的远程性和不真实感、移动电子设备的各种限制(屏幕尺寸、功能、页面导航能力[1]),企业微信影响力并不容易提高[2]. 目前相关研究着重于外部环境,主要从人际维度(Interpersonal Level)研究社交平台用户行为的影响因素,较少从内心维度(Intrapersonal Level)的个人认知出发进行探索. 此外,目前学者对拥有大流量和强社交性的微信公众平台情境的关注度尚且不高. 因此,本文以物流企业为研究情境,依据启发式−系统式认知模型(Heuristic-System Model, HSM),探究两种不同认知线索(启发式和系统式线索)对物流企业微信公众号的影响. 同时,采用访谈法对物流从业人员进行多阶段的质性研究,分析物流服务质量是否受微信影响力作用.

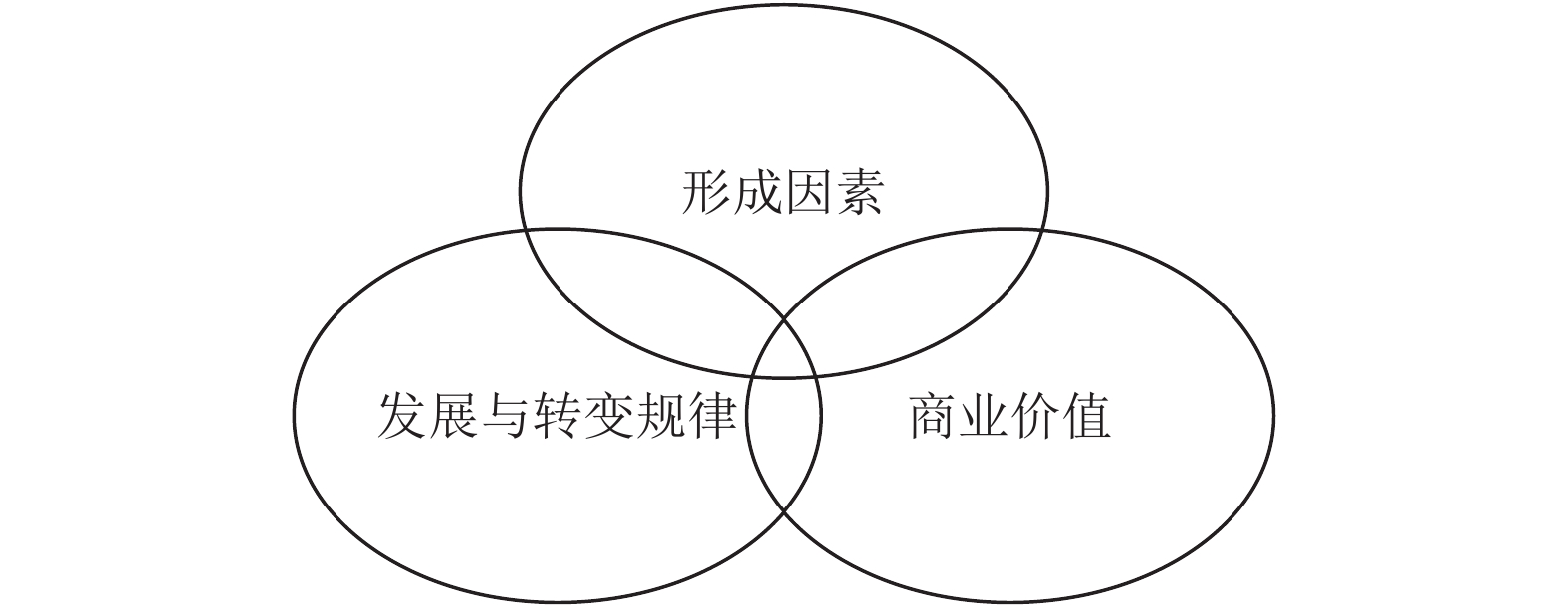

1 相关文献回顾与假设提出 1.1 企业微信影响力与启发式−系统式模型通过文献回顾,目前社交平台影响力的相关研究硕果累累,集中在如图1所示的3个方面[3],且主要研究内容包括接纳与持续使用、营销模式转变、品牌价值与传播效果、公众口碑及经济效益等. 但现有研究多关注传统社交平台,移动社交媒体(特别是微信)的研究在现阶段是少之又少. 且较少有学者同时结合技术依赖和社会构建视角对社交平台影响力进行探究.

|

图 1 社交平台影响力相关研究分类 Figure 1 Classification of research on social media popularity |

HSM用于解释个体接受和处理信息的认知方式,包括启发式认知和系统式认知[4]. 前者指个体接受信息时不愿意花费较高的认知努力(Cognitive Effort)、更倾向于依据不复杂的信息线索(Information Cues)做出最终决策. 后者则更乐于花费较高认知努力、详细分析各种信息形成最终决策. 而本文同时研究这两种不同类型信息线索对物流企业微信影响力所起到的作用.

1.2 发文活跃度和信源可靠性的启发式影响在信息系统领域中,学者们开始将发文活跃度(Content Freshness)[5]、信源可靠性(Source Credibility)[2]等人际交互界面特征作为启发式认知线索.

大量研究已经证实发文活跃度与社交平台影响力有关,发文越活跃,越能吸引用户注意力,进而提高其影响力. Du[2]对博客进行的一项研究发现,发文活跃度正向作用于博客影响力. 但与公众号不同的是,博客可以不断更新内容,且没有发送次数限制,内容时效性更强. 考虑到微信运营商限制发文次数的实际情况,验证发文活跃度与微信影响力之间是否正相关则更有意义.

当信息(内容)是值得信任的或者提供了专业意见,这些信息就可以被看做是可靠的[6]. 在公众号主页上的完整身份验证信息,可以使用户启发式地认知其可信性. 用户根据启发式线索对现有的信息进行筛选和获取[7]. 对于信源可靠性高的物流企业微信公众号,用户更多地关注这些账号,更多地使用和消费这些可信账号提供的信息.

因此,假设如下:

假设1(H1) 发文活跃度(启发式线索)与物流企业微信影响力正相关.

假设2(H2) 信源可靠性(启发式线索)与物流企业微信影响力正相关.

1.3 移动交易导航性和用户互动性的系统式影响论据质量(Argument Quality)常被用作系统式线索来研究系统式认知过程[8]. 然而,论据质量的概念化和操作化定义并不一致[7],需要根据具体研究情景和对象来定义[8]. 用户运用物流企业公众号进行交易时,不需要关闭微信乃至线下操作,只需点击公众号菜单某项功能,就可进入到下级交易页面,则代表该公众号移动交易导航性比较强. 以往人机交互界面设计研究表明,网络导航性越好,进入交易页面成本越低,更有可能完成购买决策[9]. 为了增强顾客对物流企业微信影响力的感知与认同,公众号界面设计必须贴合用户移动设备使用习惯且考虑其移动交易导航性.

社交平台账号与用户的互动可以分为人际互动(Interpersonal Interactivity)[10]和机器互动(Machine Interactivity). 用户互动可以促进消费者的满意度和临场感,改善其对网站和产品的感知态度[11]. 物流企业通过微信公众号发布契合用户需求的推文、及时回复评论及设置人工客服等方式解决用户的各种问题,提高其满意度.

因此,假设如下:

假设3(H3) 移动交易导航性(系统式线索)与物流企业微信影响力正相关.

假设4(H4) 用户互动性(系统式线索)与物流企业微信影响力正相关.

1.4 企业微信影响力与物流服务质量服务质量研究始于20世纪70代,物流本身不生产实体产品,而在存储运输过程中对原有产品或服务起到增值作用,所以本质上也是服务产品,也有服务质量问题. 对服务质量相关文献回顾发现,不同情境下物流服务质量的评价标准及维度不同,而现有研究基于业务分类可分为顾客和供应企业视角(见表1). 且学者们谈及物流服务维度时经常涉及人员服务质量、时间质量及货物完好程度,而这些要素在移动互联网环境下用户更为关心,故选择以上3个作为物流服务的维度.

| 表 1 物流服务影响因素 Table 1 Influencing factors of logistics services |

企业通过即时通讯工具的使用可以快速获取其经营状况内容或数据、及时识别存在的问题、实时与顾客交流与互动、帮助用户获取正面感知服务质量. 物流企业提高微信影响力的根本目的是提供更高质量的服务给顾客,公众号的使用与流行,可以更有效地帮助企业与用户沟通、缩短其交货时间、提高配送人员素质和降低货物损耗.

因此,假设如下:

假设5(H5) 物流企业微信影响力与物流服务质量正相关.

同时有如下子假设:

H5a 物流企业微信影响力与物流时间质量正相关.

H5b 物流企业微信影响力与人员服务质量正相关.

H5c 物流企业微信影响力与货物完好程度正相关.

2 研究方法 2.1 定量研究(研究一) 2.1.1 样本选择与数据来源本研究选择百度权重为8的快递100(www.kuaidi100.com)上的物流企业数据作为样本来源,并使用新媒体指数平台(www.gsdata.cn)作为公众号信息收集及监测的数据工具平台.

本研究选取2016年11月22日快递100上的数据作为企业研究样本(原始样本372家),删除掉当前未开通公众号的企业,于12月26日选定220家物流企业作为研究对象. 本研究在新媒体指数平台上和220家物流企业公众号上,收集2017年1月1日至1月31日期间企业微信数据作实证研究使用.

2.1.2 变量构造根据H1~H4,本研究具体变量的定义、编码及注释见表2.

| 表 2 变量定义、编码及解释 Table 2 Definition, coding and annotation of variables |

研究二分2个阶段进行,对不同对象进行了不同的访谈. 首先对54位物流公众号运营人员进行访谈,以邮件或微信的方式提出“物流企业微信影响力提高能否改善该企业物流服务质量,如果可以,体现在哪些方面?”的开放式问题,剔除与物流和社交媒体无关的回答,最终共有28份有效回答文本,为消除主观因素影响,由2名评估者进行内容分析和交叉验证.

在第2个阶段,对10位物流企业或互联网企业物流部门高层管理人员及工作人员进行半结构化的深度访谈. 物流行业专家(如高层管理人员及相关工作人员)凭借多年物流实践经验更能从宏观上把控微信公众号影响力对物流服务质量的影响,因此本文选择10位物流行业专家,通过对前轮访谈结果及相关二手资料整理出的访谈提纲,对其进行专业的深度访谈. 访谈时间定于2017年10月23日至2017年11月23日(1个月). 每次深度访谈都由两名及以上的团队成员共同进行,保证其专业性. 二手资料主要包括行业分析及评论、公开的企业(特别是访谈相关企业)资料、企业高管的经验分享等. 本文将深度访谈收集到的电话或现场录音转译为文本文字,整合相关二手资料整理为近11万字的文本资料库,然后通过Nvivo11软件对文本资料库的内容程序化编码,进一步验证H5的正确. 资料收集情况如表3所示.

| 表 3 资料搜集状况 Table 3 Sample description |

由表4可知,WCI数据分布符合正态分布,可进行回归分析. 企业一月内平均发文5.31次. 从表5可以看出,就信源可靠性和用户互动性而言,物流企业公众号大部分处于中等以上水平.

表6显示了回归结果,模拟拟合度为0.200,且所有假设均得到支持. 因为方差膨胀因子均小于5,排除了变量间严重共线性的存在. 发文活跃度(B=6.120, p<0.01)和交易导航性(B=61.422, p<0.01)与企业微信影响力具有显著相关关系. 信源可靠性(B=45.344, p<0.05)用户互动性(B=47.054, p<0.05)对企业微信影响力具有较显著相关关系,而控制变量业务类型的影响并不显著.

| 表 4 定量变量的描述性统计数据 Table 4 Descriptive statistics of quantitative variables |

| 表 5 定性变量频数分析 Table 5 Frequency distribution of qualitative data |

| 表 6 回归结果(因变量:企业微信影响力)1) Table 6 Regression results |

编码方案基于假设(H5)进行编制,如果文本内容涉及到该因素则编号为“1”,反之为“0”. 编码共2轮,首先2位评估人员独立编码,讨论差异后进行2次独立编码,然后一起复核并达成一致意见. 对第1轮结果进行信度检验,平均相互同意度计算公式为

| $\bar K = {\rm{2}}M/\left( {N_1 + N_2} \right),$ |

其中,M代表两位评估员完全相同编码数,N1代表第1位评估员编码数,N2代表第2评估人员编码数. 而判别信度计算公式为

| $R = \left( {n\bar K} \right)/\left[ {1 + \left( {n - 1} \right)\bar K} \right],$ |

其中,n是评估员总数. 第1轮编码信度分析及最后编码结果如表7所示:

| 表 7 信度分析 Table 7 Reliability analysis |

深度访谈是为了进一步再次验证公众号影响力对第一阶段导出的物流时间质量、人员服务质量、货物完好程度的影响,借鉴扎根理论,将文本资料库中的数据分别进行开放编码、轴心编码和选择编码. 具体过程包括3个阶段:(1) 通过开放式编码将案例文本进行拆分和对照并提出概念与范畴;(2) 通过轴心编码将资料重新整合归纳为主范畴与副范畴;(3) 通过选择编码通过对原始资料重新审视并明确故事线提炼出核心范畴.

此阶段研究共分为两个平行团队,首先二者分别将案例资料按句子拆分与提炼,完成后比较编码结果,互相商讨并形成一致看法,最后获得了91个初始范畴. 为了发现和建立各个初始范畴间的联系,分析初始范畴并进行轴心编码,最终将初始范畴概括到了17个副范畴中. 如开放编码形成的“订单过程具有便利性”、“下单流程简便”、“上门取件”等初始范畴可以按照相同逻辑合并:为了缩短物流初始环节与步骤,物流公司通过设置操作简便的公众号下单功能并提供上门取件或可预约上门取件时间的服务能够提高订货过程效率. 因此,这些初始范畴被重新整合为新的范畴——“订单过程效率”. 最后将各范畴联系起来,将主题词族进行细化,提取并发掘每个族首词,最终形成4个主范畴,并明确了整个案例“故事线”:微信公众号影响力的提高有利于物流企业服务质量的提升,特别是在物流时间质量、人员服务质量、货物完好程度方面. 最后得到整个编码过程如图2所示.

|

图 2 程序化编码过程图 Figure 2 Programmatic coding process diagram |

研究一验证H1~H4,研究二验证H5,两项研究相辅相成. 研究一通过对公众号内容数据的分析,定量地研究了难以在微信界面上直接观察的启发式—系统式线索与微信影响力的正相关关系,研究二通过访谈法的质性研究给出了企业微信影响力与物流服务质量正相关关系的丰富解释和在线用户观点的实际证据. 本研究的创新点在于将物流企业服务质量与社交媒体相联系、社会认知理论的引入、数据来源和研究手段的多样性等. 同时本研究对物流企业公众号账号设计方面提供了一些启示:(1) 高频率的推送文章,增加自身存在感并提高内容新鲜度;(2) 丰富主页诸如账号主体、地理位置等信息,提高自身可靠性;(3) 设计便于用户完成支付的导航功能,提高用户体验;(4) 人工客服的安排有助于及时解决用户反馈出的问题.

| [1] |

HOEHLE H, VENKATESH V. Mobile application usability: conceptualization and instrument development[J].

MIS Quarterly, 2015, 39(2): 435-472.

DOI: 10.25300/MISQ. |

| [2] |

DU H S. The role of media-embedded heuristics in achieving online readership popularity[J].

Journal of the Association for Information Science and Technology, 2014, 65(2): 302-312.

DOI: 10.1002/asi.2014.65.issue-2. |

| [3] |

杜松华, 柯晓波, 易虎, 等. 技术依赖与社会构建视角下的社交媒体竞争力研究综述[J].

广东工业大学学报, 2017, 34(4): 1-11.

DU H S, KE X B, YI H, et al. A review of social media popularity studies: a technology dependent and social construction perspective[J]. Journal of Guangdong University of Technology, 2017, 34(4): 1-11. DOI: 10.12052/gdutxb.170063. |

| [4] |

CHAIKEN S. Heuristic versus systematic information processing and the use of source versus message cues in persuasion[J].

Journal of Personality & Social Psychology, 1980, 39(5): 752-766.

|

| [5] |

杜松华, 柯晓波, 后锐, 等. 基于HSM的企业微信影响力研究: 以P2P网贷平台为例[J].

管理评论, 2016, 28(12): 198-212.

DU H S, KE X B, HOU R, et al. HSM-based enterprise wechat study: an empirical analysis of P2P lending companies[J]. Management Review, 2016, 28(12): 198-212. |

| [6] |

HOVLAND C I, WEISS W. The influence of source credibility on communication effectiveness[J].

Educational Technology Research and Development, 1953, 1(2): 142-143.

DOI: 10.1007/BF02716996. |

| [7] |

ZHANG K Z K, ZHAO S J, CHEUNG C M K, et al. Examining the influence of online reviews on consumers’ decision-making [J]. Decision Support Systems, 2014, 67: 78-89.

|

| [8] |

KOH Y J, SUNDAR S S. Heuristic versus systematic processing of specialist versus generalist sources in online media[J].

Human Communication Research, 2010, 36(2): 103-124.

DOI: 10.1111/hcre.2010.36.issue-2. |

| [9] |

PARBOTEEAH D V, VALACICH J S, WELLS J D. The influence of website characteristics on a consumer’s urge to buy impulsively[J].

Information Systems Research, 2009, 20(1): 60-78.

DOI: 10.1287/isre.1070.0157. |

| [10] |

BURTON S, SOBOLEVA A. Interactive or reactive? marketing with twitter[J].

Journal of Consumer Marketing, 2011, 28(7): 491-499.

DOI: 10.1108/07363761111181473. |

| [11] |

SICILIA M, RUIZ S, MUNUERA J L. Effects of interactivity in a web site: the moderating effect of need for cognition[J].

Journal of Advertising, 2005, 34(3): 31-44.

DOI: 10.1080/00913367.2005.10639202. |

| [12] |

PARASURAMAN A, ZEITHAML V A, BERRY L L. Servqual: a multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality[J].

Journal of Retailing, 1988, 64(1): 12-40.

|

| [13] |

MENTZER J T, WILLIAMS L R. The role of logistics leverage in marketing strategy[J].

Journal of Marketing Channels, 2001, 8(3-4): 29-47.

DOI: 10.1300/J049v08n03_03. |

| [14] |

PARASURAMAN A, ZEITHAML V A, MALHOTRA A. E-S-Qual: a multiple-item scale for assessing electronic service quality[J].

Journal of Service Research, 2005, 7(3): 213-233.

DOI: 10.1177/1094670504271156. |

| [15] |

何浏. B2B2C环境下快递服务品牌的消费者满意研究——感知服务质量的中介效应[J].

中国软科学, 2013(12): 114-127.

HE L. Consumer satisfaction of the express service brand under B2B2C e-commerce: mediated effects of perceived service quality[J]. China Soft Science Magazine, 2013(12): 114-127. DOI: 10.3969/j.issn.1002-9753.2013.12.011. |

| [16] |

MENTZER J T, GOMES R, KRAPFEL R E. Physical distribution service: a fundamental marketing concept?[J].

Journal of the Academy of Marketing Science, 1989, 17(1): 53-62.

DOI: 10.1007/BF02726354. |

| [17] |

STANK T P, GOLDSBY T J, VICKERY S K, et al. Logistics service performance: estimating its influence on market share[J].

Journal of Business Logistics, 2011, 24(1): 27-55.

|

| [18] |

XING Y, GRANT D B. Developing a framework for measuring physical distribution service quality of multi-channel and " pure player” internet retailers[J].

International Journal of Retail & Distribution Management, 2006, 34(4/5): 278-289.

|

2019, Vol. 36

2019, Vol. 36