2. 广东工业大学 经济与贸易学院,广东 广州 510520;

3. 广东省决策咨询研究基地 广东工业大学创新理论与创新管理研究中心,广东 广州 510520

2. School of Economics and Commerce, Guangdong University of Technology, Guangzhou, Guangdong 510520, China;

3. Decision-making Consulting Base of Guangdong Province, Research Center of Innovation Theory and Innovation Management, Guangdong University of Technology, Guangzhou, Guangdong 510520, China

目前,中国经济已从高速度发展阶段转向经济结构优化、增长动力转变的高质量发展阶段. 广州作为广东省首府,市政府积极作为,深入实施创新驱动发展战略,促进新技术、新业态和新模式的发展,同时推行供给侧结构性改革,初见成效. 目前,广州国际化水平提升带动高质量产业投资项目和企业入驻,大湾区城市群发展战略的实施为广州推进产业要素集聚、发展跨区域产业合作提供了更好的平台. 在国家“十三五”规划纲要中,广州被列为全国三大国际交通枢纽之一,通过“越来越亮”的城市名片和“越来越快”的“广州速度”,为城市发展注入新的强劲动能,打造国家中心城市升级版.

与此同时,在新材料、新能源和新技术的突破下催生的大量新兴产业,普遍存在成功率和贡献度低、扶持政策效率不高的问题[1],同时传统行业后劲不足、集聚效应弱和节约水平不高等矛盾也逐渐凸显,制约了广州产业竞争力的持续发展. 因此,在目前发展的新常态下,通过梳理广州产业发展的演变过程,结合未来发展目标,基于“弓弦箭”模型研究广州产业竞争力提升的问题,探索提高供给体系质量和效率,增强经济持续增长动力的新途径迫在眉睫.

1 理论依据:“弓弦箭”模型中国科学院管理科学家倪鹏飞教授对多个城市进行了实证研究,得到了与城市竞争力相关的“弓弦箭”模型[2]. 该模型通过弓、弦、箭子系统整合,重组显性和解释性两类指标,以表达城市竞争力. 其中,弓弦表示硬竞争力和软竞争力,箭头表示城市的产业. 硬实力主要指一个城市拥有的物质资源,包括劳动力、资本市场、土地和技术等. 软实力指城市拥有的灵活资源,包括城市的文化和开放性. 这种模式首次将竞争力构成要素分为硬性要素和软性要素,并恰当地补充了忽视软实力的传统竞争力要素模型的不足. 在此之后,一些学者使用“弓弦箭”模型来评估该行业的竞争力. 例如,孙洁[3]比较上海与其他国际知名的旅游城市,为旅游业的国际竞争力建立了一个“弓弦箭”模型. 指标体系的设计基于城市环境竞争力、潜在旅游竞争力、核心旅游竞争力和未来旅游竞争力. 程健林[4]以“弓弦箭模型”作为分析框架,分析了中国展览城市的竞争力. 米娟[5]基于太原都市区的资源分配现状,采用弓弦箭模型,提出了公共治理创新途径.

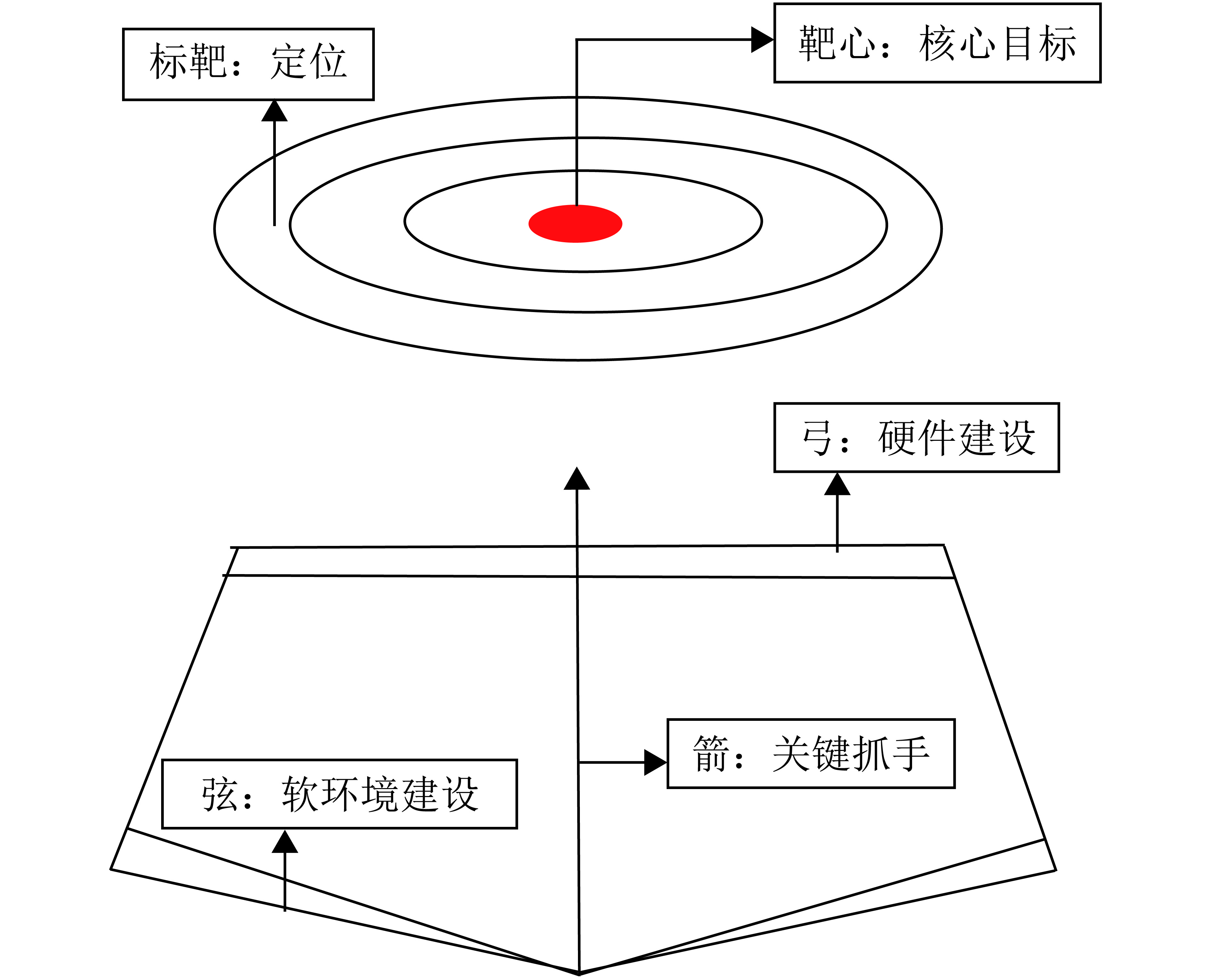

现有研究主要集中在研究区域产业竞争力体系的指标和未来着力点上,而且“弓弦箭”模型主要关注禀赋要素,对目标要素缺乏考虑,对指标体系之间的配合以及如何把握“弓弦箭”涉及不多,尚未能全面评价产业竞争力的发展水平. 因此,本文在现有“弓弦箭”模型的基础上进行拓展(见图1),并以此为依据阐述如何加速模型各元素的整合协同,从而推动广州产业结构优化转型,提升广州产业竞争力.

|

图 1 “弓弦箭”模型的拓展 Figure 1 Expanded view of the “Bow String Arrow” model |

“弓弦箭”只有在瞄准靶心的基础上才能精准发挥作用. 其中,靶心指的是产业发展的核心目标,即发展定位,标靶指的是产业发展的理念. 以产业发展理念为基础,区域产业的未来发展为目标,不仅需要秉承内力驱动机制,还要根据城市产业发展的实情而定,对于不同规模的城市来说,多样化和专业化对地区经济增长具有不同的影响[6]. 国家历史文化名城、中国重要中心城市、国际贸易中心和综合交通枢纽,这些是广州的城市定位,也是广州产业发展的重要机遇. 在此背景下,广州产业发展的方向取决于广州资源在潜在比较优势和竞争优势下的进一步整合. 以目标为导向,突出产业优势,优化产业结构,才能从根本上提高广州经济发展水平和城市竞争力.

1.2 弓−弦−箭的协同在精准定位的基础上,弓和弦的质量越高,两者之间的配合协调度越出色,释放的动能越强大,持续时间越长. 未来广州产业竞争力的提升不是杂乱无章的扩张,而是在软硬要素之间以及抓手之间的配合. 根据产业发展趋势、国家扶持的重点产业以及广州自身的比较优势,有张有弛把握住整体的“弓弦箭”模型,构建以硬环境的刚性推动和软环境的柔性支撑为核心,主要抓手为着力点的现代产业竞争力体系,才能实现产业发展的重大跨越.

1.3 运动员的素质在瞄准靶心,握稳弓弦箭的基础上,运动员能否保持专业水准也是弓弦箭能否顺利发射的主要因素. 广州正面临新一轮发展改革,政府及相关管理部门作为射箭运动员,需要加强自身的运动素质——战略判断和治理水平(包括专业、专注、效率),加大对产业发展的战略性指引,精准把握广州市产业发展现状和融合程度,集中力量破解关键领域和薄弱环节的发展难题,提高产业转型升级的质量和效益,促进产业结构优化和绿色可持续发展.

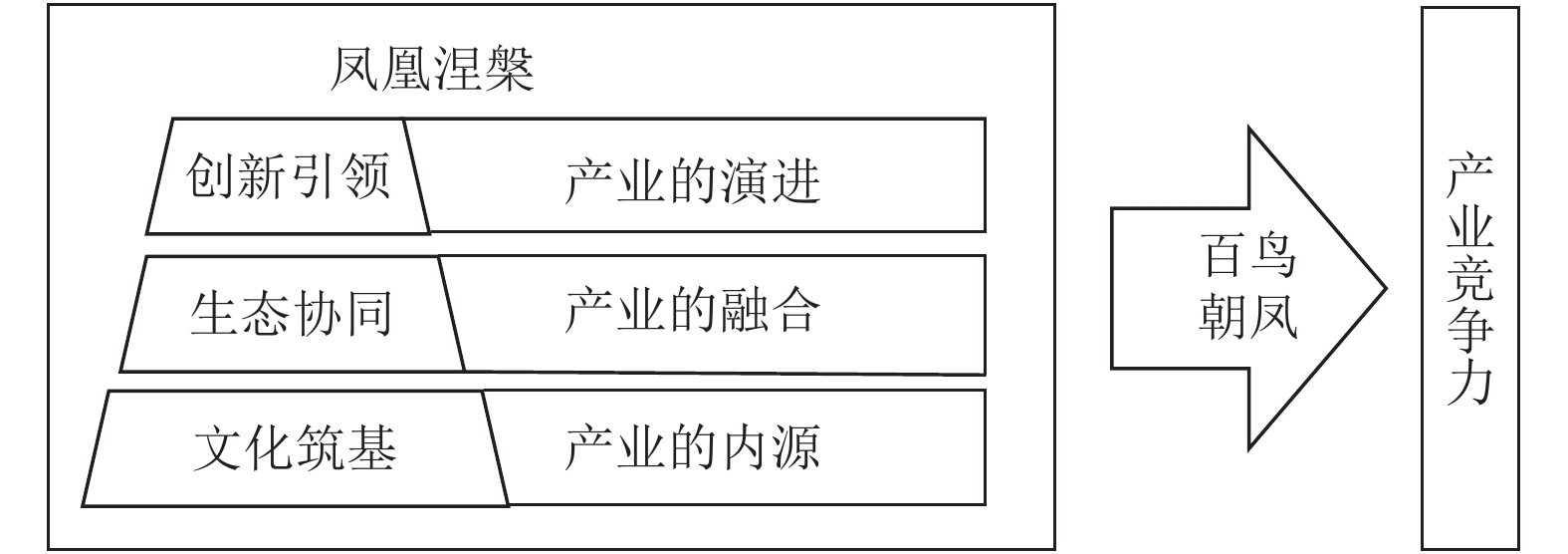

2 标靶与靶心:广州市产业发展的新理念和定位纵观近40年的广州经济发展过程,广州产业经历了“孔雀东南飞”“腾笼换鸟”“筑巢引凤”的发展过程. 广州产业的未来发展不同于过去的“反向机制”,也不仅仅依靠“筑巢引凤”时期的“外力拉动机制”,应主要发力于构建新时期的“内力驱动机制”,该机制包含了“一石三鸟”:文化筑基、生态协同、创新引领. “百鸟朝凤”的理念侧重点在于构建产业的内力驱动机制,这个机制的重点又在于文化筑基,只有文化吸引力才能吸引百鸟,才能成为具有可持续产业竞争力的城市.

2.1 广州市产业发展的演变 2.1.1 孔雀东南飞改革开放初期,“孔雀东南飞”热潮带动的南下大军,助推了以劳动力、资源、土地成本为主导的劳动密集型产业“起飞”. 然而,“工厂和工厂之前”和“三对一补充”发展模式的僵化,加上20世纪90年代初期房地产热和基础设施的快速发展,使得资金优势不能向工业领域集中,导致广州的国际竞争力开始衰退.

2.1.2 腾笼换鸟2008年开始的“腾笼换鸟”也叫“双转移战略”,既“倒逼”企业改变原先高消耗、高投入的粗放型经营管理方式,它还“迫使”地方政府加快转变职能,促进产业结构调整和结构优化. 广州通过“腾笼换鸟”方式着重发展金融业、服务业等高附加值的产业.

2.1.3 筑巢引凤近年来,广州正在形成“筑巢引凤”的政策优势,在重视基础设施建设等硬件环境的基础上,依靠不可替代的优势特色及机制等软条件,吸引人才、创新团队等高端要素聚焦,以在未来吸引更多大项目落户广州,并优化广州的整体产业发展格局.

2.2 未来发展目标:百鸟朝凤“百鸟朝凤”的产业发展理念不仅仅是要看广州未来发展的空间有多大、有多好,还要看广州所营造的文化氛围、社会治理情况、商业环境和法规制度是否完善,是否能为人才发展和投资经营提供一个具有吸引力的平台和制度环境. 作为广东省省会和珠江三角洲中心城市,广州的产业发展应志存高远,以德为本,“德”行发展才是不断提升产业竞争力的根本途径. 为此,科技要与人文结合,由于创意的根源来自文化,唯有重新思考本土文化真正的传承与价值,方能凸显广州的核心价值与竞争力.

基于此,本文提出广州产业未来的发展应主要发力于构建新时期的“内力驱动机制”,包含“一石三鸟”:文化筑基,生态协同和创新引领,如图2所示.

|

图 2 广州产业发展理念“百鸟朝凤”下的内力驱动机制 Figure 2 The Internal Force Driving Mechanism under the Concept of “Birds to Phoenix” in Guangzhou’s Industrial Development |

文化建设是产业的内在源泉,是产业发展的基础,是产业保持竞争力的核心动力. 产业文化来自于产业协同和创新中经验和知识的不断积累和沉淀,在原有文化基础上不断加以消化和吸收,转化为产业自身的一部分,成为产业的内源. 生态协同是产业的融合,也是产业发展的“德性”使命,产业的生态协同能否有效需以文化认同为前提,而产业文化的发展则以能够将产业发展过程中的各种生态主体和谐共存、协同融合为目的. 文化是产业的内在根本,决定了协同和创新发展的方向,协同有利于产业内在文化的不断互动碰撞,为产业主体发现创新的机会.

2.2.1 文化筑基:产业的内源提升产业竞争力是一项系统工程,既需要技术发展的刚性推动,也需要文化力量的柔性支撑. 文化是产业竞争力的重要组成部分,具有凝聚力、吸引力、创造力等基本功能.

广州现阶段产业发展中,缺乏创新、缺乏信念、缺乏诚信等问题严重制约着产业转型升级和质量效益的提高. 文化筑基首先要摆脱目前对文化发展过分强调外在形式、以文化为工具的误区. 文化并不依附于整个产业,要重视产业文化,然后整合产业的内部和外部资源,为传统文化特别是本土文化提供新的机会. 培养敢为天下先的拼搏精神和以创新为灵魂的企业家精神,为推动新时期广州产业竞争力全面提升奠定坚实基础,把广州打造成一个具有独特文化底蕴的城市.

2.2.2 生态协同:产业的融合生态协同概念的提出,带来了渠道内在核心价值的改变,将产业竞争上升到更高层面. 只有积极打破产业层级之间的壁垒,才能促进密切协同形成聚变效应,从产业链角度帮助企业真正实现升级转型.

随着人们生活方式和消费形态的变革,以人为本的协同生态正在变革着传统的产业渠道业态. 作为“千年之都”,广州曾经是商业转移的中心. 今天,依托国际航运、国际航空和国际技术创新为三大战略枢纽,广州已成为世界先进人才、技术分布和配置等创新要素中心并辐射珠江三角洲等地区. 同时,广州作为广东、香港、澳门大湾区的领军者之一,不仅要发挥南沙保税区的优势,还要发挥其作为科技枢纽的作用. 因此,生态协同将成为未来广州产业发展不可忽略的战略安排.

2.2.3 创新引领:产业的演进创新凝结了产业文化,是产业文化的外在重要体现,创新可以满足市场的潜在需求,创新成果可以引导市场了解产业文化,创新也因此成为产业演进的标识,引领产业发展.

广州产业发展整体上仍然处于“资源依赖型”和“投资驱动型”,过于依赖物质资源投入的增加和低成本优势,由此产生一系列环境、生态问题. 因此,必须加快转变经济发展方式,从要素驱动到技术创新,推动经济发展. 努力解决创新与产业、文化、技术、资源、资产、资金等要素的充分融合,加快两者之间的联动,实现产业创新与技术集成的系统互联. 打造立足文化,以企业为主体,以市场为导向,与产业、高校、科研院所合作的创新生态系统,促进产业优化,实现产业结构调整升级.

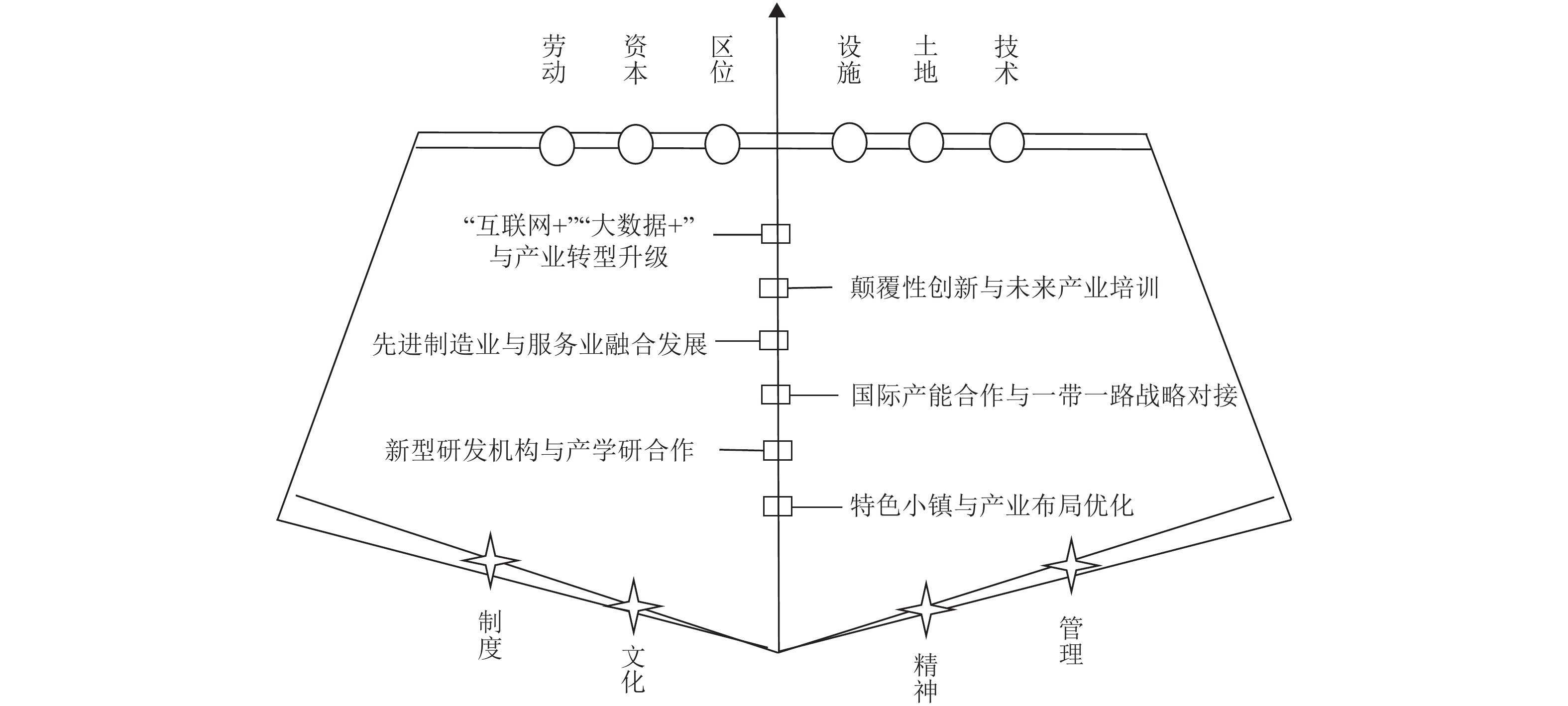

3 弓−弦−箭基于拓展的弓弦箭模型,围绕广州产业发展的“内力驱动机制”,结合当前发展现状,构建以劳动、资本、区位、设施、土地以及技术为硬要素,以制度、文化、精神和管理为软要素,以借力“互联网+”和“大数据+”,推动颠覆性创新,促进先进制造业与生产者服务业的共生,拓展国际能力合作的新空间,发展新型研发机构,打造特色小镇为主要抓手的弓弦箭模型,如图3所示.

|

图 3 “弓弦箭”模型图 Figure 3 “Bow String Arrow” model |

根据广州市产业发展过程、未来发展目标以及发展现状,结合拓展后的“弓弦箭”模型,遵循科学性、可用性、审慎性和可操作性的原则,本文总结了广州市产业竞争力模型的六大硬环境. 即劳动、资本、区位、设施、土地以及技术.

3.1.1 劳动作为科技创新的第一资源和新经济发展的主要动力和趋势,劳动资源已成为城市竞争力的主要战略支撑. 目前,广州正在形成“筑巢引凤”的政策优势,深化优先发展人才战略定位,继番禺区出台“1+4”产业人才政策,黄浦区和开发区先后发布了“十大人才”和“十大知识产权”新政,其中对特别重要人才工程的支持力度是全国最大的. 在加强创新创业人才服务和人才服务机构建设的同时兼顾人才匹配程度和行业需求,优化人才结构,逐步形成了具有吸引力和高端创新能力的区域创新环境和特色创新城市,以知识高地支持广州产业转型发展.

3.1.2 资本金融可持续发展是国民经济可持续发展战略的重要组成部分[7]. 近年来,广州一直致力于推动技术创新和金融创新的双轮驱动,以金融创新带动技术创新[8],并创建华南国际金融城,金融机构和高端资源要素不断加速,金融服务逐步完善,大大增强城市创新活力. 基于国家政策,以各区为基础,服务全市的一区一绿色金融服务区布局已经完成,共同为城市的产业经济提供金融服务. 广州正在开创有自身特色的科技金融和绿色金融的发展模式,对城市竞争力的发展有重大推动作用.

3.1.3 区位目前,广州积极通过“越来越亮”的广州城市名片和“越来越快”的广州速度,加速融入全球创新网络,打造国家中心城市升级版. 广州作为中心城市,正以突出本土区位优势为目标,加大城市规划建设力度,加快基础设施建设,加强城市环境的重视程度;保持科学高效的轨道交通和高速路网络,清洁整洁、安全有序的城市环境,优化城市形态. 同时坚持走产业融合发展道路;坚持引领创新、优化创新生态环境,充分发挥广州研发生产基地和枢纽工程的龙头作用,培育高精尖企业,逐步成为粤港澳核心战略力量,为全面提升广州产业竞争力注入新的动力.

3.1.4 设施大型基础设施是提高城市竞争力和持续活力的重要保证. 近日,广州发改委下发了《关于开展2018年重大项目攻城拔寨、落地生根、开花结果工作的通知》,根据目标,广州今年将在基础设施、现代产业等五大领域398个重大项目建设上投资2 624亿元. 通过发挥自身优势,对国际航空、航运枢纽,国家铁路,城市轨道交通、能源等一系列起关键性和引领性作用的重大基础设施科学规划,区域综合交通枢纽地位、国际贸易功能地位持续上升,资源配置能力不断增强,为未来的科技创新、产业布局、结构转型升级创造了良好的基础条件.

3.1.5 土地土地资源的不可复制、不可引进性,决定了其作为广州抓住历史机遇,实现城市突破发展不可或缺的重要资源. 广州作为城乡土地管理体制全面创新的试点城市,通过土地资源改革和科学规划实施集约化土地利用战略. 盘活存量土地、用好增量土地,逐渐破解土地资源的紧缺的问题,最大程度地创造和释放广州土地资源的红利效应,为未来的发展提供了广阔的空间.

3.1.6 技术技术已经显著改变了人类的生活方式,决定了社会结构和文化价值的发展[9]. 新技术革命和产业变革为广州实现战略转型打开了机会窗口,广州依托自身高校、研发中心等优势资源,一方面加强国家重大科技项目的基础研究、开发和实施;另一方面瞄准世界科技前沿,大力发展人工智能、新一代信息技术、新材料、新能源等产业,并展现出强大的辐射效应. 以富士康第10.5代显示器、思科智慧城等为代表的国家重大项目作为战略性新兴产业发展计划的重要组成部分,已相继开工,以高新技术带动产业结构升级,支撑广州产业未来发展.

3.2 “弦”要素构建:软环境根据产业发展趋势、国家扶持的重点产业领域以及广州自身的比较优势,将广州产业定位于“具有持续国际竞争力之产业名城”,探索从“规模导向”转为“价值创造”新道路. 以文化为筑基、以生态促协同、以创新为引领,培育新的增长点和增长新动能. 基于广州未来产业发展方向,广州应将以产业制度、产业文化、产业精神和产业管理四大软要素为弦,构建以技术发展的刚性推动和文化力量的柔性支撑为核心的现代产业体系. 软要素作为“弦”的功能,更强调除了狭义技术进步外的制度环境、文化氛围、精神层次和管理水平四大软要素作用. 这些因素像“弦”一样,其力量是隐藏于有形硬要素之后的,各种产业有形要素彼此之间的差异只是这软要素之“弦”抖动的方式和形状的不同. 因此,软要素对产业竞争力的提升是不应被忽视的无形因素,对于进一步提升广州的产业竞争力有重大作用.

未来广州可以改变过去单轴发展模式的思维,以软硬兼施、多元复合的角度重新思考产业发展目标,化先天的限制为动力,创造一块能让人们愿意在此生活与工作的乐土.

3.2.1 产业文化文化筑基是产业的内源,广州率先立足于做产业文化的培育者,以文化要素来改造和提升产业结构,促进产业升级并走向高端产业. 近年来,广州通过打造产业文化顶层设计夯实其文化的理论基础,充分发挥社会各阶层的力量,支持产业文化的新发展,结合本土区域优势和地方特色,打造了一批工业园区和工业文化特色镇,高效、完善的产业文化传播体系已初具效应,广州的产业实力从物质向概念逐步加强.

3.2.2 产业精神产业精神是在产业实践当中形成的共同信念、规范等总称,塑造产业精神对引领城市产业健康发展具有重要意义. 广州作为领军者,开启了一系列属于“广州产业精神”的转型. 引导企业建立高技能人才激励机制,树立“工匠”标杆,使工匠精神成为生产者的行为准则和消费者的价值取向;实践创新精神,增强企业创新意识,通过“共创”等新途径激发创新;推动建立行业诚信体系,促进企业间信息共享,发展行业信用服务. 同时,培养了一批勇于开拓,掌握时代脉搏的企业家和一批践行工匠精神的高素质的产业工人. 既继承传统优秀文化,又弘扬时代精神,将产业精神充分植入行业从研发制造到销售等各个阶段的基因和文化,全方位深入提升区域竞争实力.

3.2.3 产业管理产业管理是产业竞争力体系的重要组成部分,是对于产业链核心环节和整体过程把控能力的体现. 近年来,广州依托产业生态系统协同建设,建立开放生态型联盟. 通过完善产业管理体系,联合研究院、政府、企业和相关配套力量,提高协作网络化制造水平. 通过互联网和产业链的发展,与重点企业紧密合作,扩大产品价值空间,进一步实现了从制造业向“制造业+服务业”的转变. 为产业的规划、组织、协调、沟通和控制等一系列的产业过程提供了良好的发展环境.

3.2.4 产业制度制度环境的差异性对产业发展战略与企业效益之间的关系具有关键的调节作用[10],广州制造需要依靠制度的完善. 2018年1月,广州政府为加快建立现代化高端高质高新的现代产业新体系实施了行业覆盖面广、竞争激烈、分工明确、部门协调的产业促进政策体系,为先进制造业、现代服务业和企业科技研究的蓬勃发展提供全面的制度保障. 通过加强广州政府的统筹规划,搭建制度平台,建立政策评估机制,畅通高端要素流动渠道,增加产业各要素的活力水平,为产业竞争力的发展提供完善的制度环境.

3.3 “箭”要素构建:主要抓手在确定劳动、资本、区位、设施、土地、技术的六大硬要素之后,选择制度、文化、精神和管理四大软要素为着力点,可以进一步提出产业发展的建议,正如“弓弦箭”模型中的利箭,以下逐一阐述.

3.3.1 借力“互联网+”和“大数据+”,双引擎助推广州产业发展广州电子信息产业链配套完善,经济互联网大数据拥有一定的先行和集聚优势,技术研发、产业化、人才资源、市场应用、新产业培育等方面成效日益显著. 基于此,在“互联网+”和“大数据+”的双引擎推动下,广州应该“借力打力”,大胆创新提升产业竞争力的路径.

首先,培育“双引擎”应用环境,为行业的发展奠定坚实的基础. 加快基础软件信息的开发,促进传统业务的转型升级. 同时加快配套基础设施建设,推动宽带网络应用,建立电子商务、互联网金融、物联网、现代服务、金融展览等新格局. 然后,实施“互联网+”行动计划. 积极建立跨境电子商务综合试点区,加快推进跨境电子商务产业资源集聚. 利用会展资源为琶洲电子商务和移动互联网创造一个创新聚集区,推动传统展览和展示产业转型升级. 最后,我们将推进“大数据+”战略规划,推动能源互联网发展,创新大型能源数据业务服务体系. 加快云计算,大数据等前沿产业的发展,加快大数据产业骨干的培育,培育一批领先的数据公司和创新型中小企业. 结合“广州制造2025”,构建新一代信息技术产业体系,深入融入经济社会各个领域的协调发展.

3.3.2 推动颠覆性创新,培育广州的未来产业在创新活动日新月异的当今时代,颠覆性创新对引领新技术潮流、创造经济增长新动能、实现可持续发展具有重大引擎作用,但许多经研发部门研发、试验、科学论证的颠覆性技术,不一定能成功跨越技术研发与市场应用之间的“死亡之谷”. 广州推进颠覆性创新,可以帮助有希望发展的颠覆性技术顺利进入市场,成为人类社会的“福祉”[11].

首先,遴选颠覆性技术苗圃,在保护知识产权的前提下,采取政策激励措施,在关键行业的相关社会领域形成共识,促进颠覆性技术的出现. 有效识别和选择颠覆性技术并促进未来的产业颠覆. 然后,打造颠覆性产品市场,搭建孵化平台,提供技术金融,企业登记和支付绿色税收渠道等相关服务支持,推动颠覆性技术增长. 加强配套设施,落实采购补贴,促进新技术市场化. 完善金融体系,支持创新型企业的发展. 最后,建立颠覆性产业体系,关注未来的产业颠覆. 随着城市规划和产业系统等社会相关领域的发展,颠覆性技术产品的推广也在不断发展,需要保持关注力度和政策的稳定性,统筹推进创新驱动,进一步提升广州的城市竞争力.

3.3.3 促进先进制造业和生产性服务业共生互融,增强协同发展一个区域的制造业与生产性服务业互动融合发展已成为提升该区域制造业竞争力的重要途径[12]. 推进制造业与生产性服务业互生协同发展,是优化产业结构,帮助产业转型升级,提高产业竞争力的关键[13].

首先,扩大先进制造业价值链,巩固相互整合的基础. 加强生产设备信息化建设,构建先进制造业云服务平台;在汽车、装备制造、纺织服装、物流、能源、医疗器械等重点领域积极开展智能服务试点示范工作,以技术创新服务促先进制造业转型发展. 建立“工业产品+创新服务”盈利新模式[14]. 然后,通过提高生产者服务质量,促进该行业的发展. 整合生产性服务业的资源优势,提高技术服务水平;充分发挥粤港澳的区位优势,推进其在商务、专业技术、金融、电信、医疗等生产性服务领域的深度合作. 最后,搭建产业共同发展平台,提供有力支持. 建议通过建立区域试点项目,支持符合条件的区域试行产业互融的示范项目;在财税政策工具运用上,充分运用政府和社会资本合作模式,实施有利于产业互融发展的财税政策;创新产业管理机制,破解互融难题. 政府部门加强监管力度,及时杜绝妨碍市场竞争的各种现象,建立健全退出机制;加大对产业互融发展的战略性指引,通过创新有效的机制优化产业互融发展的软环境,提升产业互融发展的质量和效益.

3.3.4 拓展国际产能合作新空间,提升广州产业竞争力目前,“一带一路”沿线全球产业合作伙伴关系和国家能力合作为提高广州产业竞争力提供了重要机遇.

首先,基于国别差异[15],加快广州国际化结构调整. “一带一路”沿线国家工业发展水平和需求有着巨大差异,为广州在沿线国家进行产业布局和投资、大力推进工业化和城市化进程、开辟新的产业合作领域提供可能. 然后,依托离岸文化中心提升城市软实力. 建设具有岭南特色的离岸岭南文化中心,加强与海上丝绸之路沿线国家的文化合作与交流. 最后,加强国际合作,整合国内外资源. 消除西方媒体和非政府组织的不良投机和恶意炒作,促进沿线国家对岭南文化和广州形象的认识,提升产能合作效率的同时提升广州产业竞争力.

3.3.5 以发展新型研发机构为突破口,破解产业转型升级之困新型研发机构作为当前新兴形态的科研服务机构[16],一个集成和聚合各种资源的平台,既有助于构建多元、共享的创新网络,又能通过统筹资源和产业知识解决产业技术瓶颈,以科技成果为纽带,连接技术与企业孵化将形成生态合作的新格局.

首先,需要聚集产业创新要素. 大力引进和搭建与优秀科研机构合作的平台,吸引高层次创新人才;利用国家高新区和各类科技创新平台等资源,发展多层次现代科技产业,促进科技成果转化. 然后,多方合作优化产业生态环境. 充分发挥新型研发机构在产业协同中的作用,推动大学城创新城、生物岛、智慧谷科教融合,通过技术创新促进技术创造,引导新型研发机构技术成果产业化,把科技成果转化为现实生产力. 最后,链接融合,破解技术孤岛和产业旱地. 坚持在产业链中部署创新链,引导新型研发机构与相关的行业联盟接洽,为技术能力薄弱的中小企业提供技术支持,促进转型升级;完善围绕创新链的金融链,探索多层次市场的技术转化机制,鼓励和引导社会资本通过多种渠道参与产业技术创新和技术转化.

3.3.6 打造特色小镇,促进广州城市的产业布局优化特色小镇本身承载着“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念,在产业发展、服务支持、文化渗透、旅游开发、社区建设等其他功能整合中取得了一定的成效. 在进一步推进广州整体产业布局和优化的过程中,特色城镇将发挥特殊作用.

首先,以特色小镇为核心推进“多点支撑”建设. 广州现有先进制造业和服务经济发展规划中的“多点支撑”布局可能存在交叉,结合“两化融合”发展背景,广州作为产业优化布局的重点,具有“多功能叠加”的特点. 然后,进行科学规划的同时注重特色城镇的快速崛起和长远发展. 应重视政府引导,充分发挥政府在促进法治、保护环境、规划宣传等方面的积极作用. 通过标准化的指导方针和市场运作,我们将重点培育旅游度假区,贸易和物流,教育和教学,文化遗产和技术制造等多功能城镇. 在保持产业特色的同时促进规划目标多元化. 最后,建设服务平台,促进小镇全面发展. 要建立创业创新的动态生态圈,推动特色城镇为群众和小微企业发展低成本、便捷、开放的服务平台,加快主导产业发展,明确定位,促进城市产业的绿色发展,突出城市产业的特点,借助互联网促进特色城镇的产业融合.

4 结论与展望调整产业结构,促进产业转型升级,提高产业竞争力是近年来广州建设现代经济体系的重中之重. 本文系统地分析了广州市现有产业的发展机遇、挑战和演变趋势,改进了传统的“弓弦箭”模型,提出了广州产业发展的新定位以及弓弦箭三个要素的具体构成,详细描述了软环境建设,硬环境建设和具体实施路径. 为广州产业竞争力提供全面科学的评价模型,从而提升其产业发展水平. 并得出以下结论:首先,本文避免了多种评价方法带来的不一致性,改进了传统“弓弦箭”模型,在“弓”“弦”“箭”,即硬要素、软要素以及主要抓手的基础上,补充标靶与靶心、弓弦箭的协同以及运动员的专业素养三大要素,即发展定位、产业协同发展、管理部门的治理水平. 其次,通过梳理广州产业发展脉络,确立广州新时期以文化为核心动力,生态协同和创新引领“内力驱动机制”为产业发展目标. 最后,构建广州产业竞争力评价指标的“弓弦箭”模型,以劳动、资本、区位、设施、土地以及技术为弓,以制度、文化、精神和管理为弦,以互联网、颠覆性创新、产业共生互融、国际产能合作、新型研发机构、特色小镇六大方面为箭. 广州区域竞争力的发展需要借助互联网和国际产能优势,以新型研发机构和颠覆性技术为突破口,创建特色城镇,促进产业整合.

随着时间的推移和样本容量的扩大,未来的研究可以考虑通过搜集相关数据,借鉴“弓弦箭”模型的整体思路,针对不同产业大类设计相对应的细化或量化指标,对产业发展水平进行评价,为未来发展指明方向.

致谢:本文由广东工业大学创新理论与创新管理研究中心共同完成,马文聪、陈修德、胡仁杰、罗嘉文、许泽浩、杨诗炜等也对本文做出了贡献.

| [1] |

刘贻新, 张光宇, 杨诗炜, 等. 国内战略生态位管理(SNM)研究的知识图谱: 基于CiteSpaceⅢ的计量分析[J].

广东工业大学学报, 2017, 34(3): 59-66.

LIU Y X, ZHANG G Y, YANG S W, et al. Knowledge map of domestic strategic niche management (SNM)research: Econometric analysis based on CiteSpaceIII[J]. Journal of Guangdong University of Technology, 2017, 34(3): 59-66. DOI: 10.12052/gdutxb.170033. |

| [2] |

倪鹏飞著. 中国城市竞争力理论研究与实证分析[M]. 北京: 中国经济出版社. 2001.

|

| [3] |

孙洁. 旅游业国际竞争力初探——上海与发达地区的比较[J].

社会科学家, 2005(5): 133-135.

SUN J. A Preliminary study on the international competitiveness of tourism—A comparison between Shanghai and developed regions[J]. Social Scientist, 2005(5): 133-135. DOI: 10.3969/j.issn.1002-3240.2005.05.036. |

| [4] |

程建林, 艾春玲. 会展经济发展、会展城市竞争力与城市功能提升[J].

城市规划, 2008(10): 15-20.

CHENG J L, AI C L. Development of exhibition economy, competitiveness of exhibition city and improvement of urban function[J]. Urban Planning, 2008(10): 15-20. DOI: 10.3321/j.issn:1002-1329.2008.10.003. |

| [5] |

米娟. 太原都市区治理实证研究——基于弓弦箭模型视角[J].

太原学院学报(社会科学版), 2017, 18(2): 16-22.

MI J. Empirical study on the management of Taiyuan urban area—Based on the perspective of bowstring arrow model[J]. Journal of Taiyuan University(Social Science Edition), 2017, 18(2): 16-22. |

| [6] |

孙晓华, 周玲玲. 多样化、专业化、城市规模与经济增长——基于中国地级市面板数据的实证检验[J].

管理工程学报, 2013, 27(2): 71-78.

SUN X H, ZHOU L L. Diversification, specialization, city scale and economic growth—An empirical test based on panel data of prefecture-level cities in China[J]. Journal of Industrial Engineering and Engineering Management, 2013, 27(2): 71-78. DOI: 10.3969/j.issn.1004-6062.2013.02.010. |

| [7] |

冉光和, 王定祥, 熊德平. 金融产业可持续发展理论的内涵[J].

管理世界, 2004(4): 137-138.

RAN G H, WANG D X, XIONG D P. The connotation of the theory of sustainable development of financial industry[J]. Management World, 2004(4): 137-138. |

| [8] |

王晓芳, 权飞过. 供给侧结构性改革背景下的创新路径选择[J].

上海经济研究, 2016(3): 3-12.

WANG X F, QUAN F G. Innovation path choice under the background of supply side structural reform[J]. Shanghai Economic Research, 2016(3): 3-12. |

| [9] |

M SALEHAN, D J KIM , J LEE. Are there any relationships between technology and cultural values? A country-level trend study of the association between information communication technology and cultural values[J].

Information & Management, 2018(55): 725-745.

|

| [10] |

付婕. 制度双重性视角下企业集团产业布局与集团绩效关系的研究[J].

管理学报, 2018, 15(5): 653-659.

FU J. Research on the relationship between industrial layout and group performance of enterprise groups from the perspective of institutional duality[J]. Chinese Journal of Management, 2018, 15(5): 653-659. DOI: 10.3969/j.issn.1672-884x.2018.05.003. |

| [11] |

张光宇著. 颠覆性创新SNM视角[M]. 北京: 科学出版社. 2016.

|

| [12] |

杜传忠, 王鑫, 刘忠京. 制造业与生产性服务业耦合协同能提高经济圈竞争力吗?——基于京津冀与长三角两大经济圈的比较[J].

产业经济研究, 2013(6): 19-28.

DU C Z, WANG X, LIU Z J. Can the coupling of manufacturing and production service industry improve the competitiveness of the economic circle?—Based on the comparison of the two economic circles of Beijing-Tianjin-Hebei and the Yangtze River Delta[J]. Industrial Economics Research, 2013(6): 19-28. DOI: 10.3969/j.issn.1671-9301.2013.06.003. |

| [13] |

杨诗炜, 刘贻新, 朱怀念, 等. 先进制造业与生产性服务业互融发展现状及其对策研究——以广州市为例[J].

广东工业大学学报, 2018, 35(5): 86-94.

YANG S W, LIU Y X, ZHU H N, et al. A research on the situation and countermeasures of the interactive and integrative development of advanced manufacturing and producer service—Taking the Guangzhou city as an example[J]. Journal of Guangdong University of Technology, 2018, 35(5): 86-94. |

| [14] |

张光宇, 刘贻新, 马文聪, 等. 广东创新驱动路径设计探究——基于SNM的颠覆性技术创新到产业创新[J].

广东科技, 2015, 24(18): 14-16.

ZHANG G Y, LIU Y X, MA W C, et al. Exploration of Guangdong’s innovation driven path—Based on SNM’s subversive technology innovation to industry innovation[J]. Guangdong Science and Technology, 2015, 24(18): 14-16. DOI: 10.3969/j.issn.1006-5423.2015.18.006. |

| [15] |

陈昊, 吴雯. 中国OFDI国别差异与母国技术进步[J].

科学学研究, 2016, 34(1): 49-56.

CHEN H, WU W. China’s OFDI country differences and technological progress in home country[J]. Science Research, 2016, 34(1): 49-56. DOI: 10.3969/j.issn.1003-2053.2016.01.007. |

| [16] |

刘贻新, 张光宇, 杨诗炜. 基于理事会制度的新型研发机构治理结构研究[J].

广东科技, 2016, 25(8): 21-24.

LIU Y X, ZHANG G Y, YANG S W. Research on the governance structure of new R&D institutions based on the council system[J]. Guangdong Science and Technology, 2016, 25(8): 21-24. DOI: 10.3969/j.issn.1006-5423.2016.08.006. |

2018, Vol. 35

2018, Vol. 35