2. 广东工业大学 经济与贸易学院;

3. 广东省决策咨询研究基地 广东工业大学创新理论与创新管理研究中心,广东 广州 510520

2. School of Economics & Commerce, Guangdong University of Technology;

3. Innovation Theory and Innovation Management Research Center of Guangdong University of Technology, Guangdong Province Decision-making Advisory Research Base, Guangzhou 510520, China

在新产业革命浪潮席卷下,生产方式与经济形态和制造模式正发生颠覆性变革,世界各主要经济体陆续针对制造业的转型升级与发展创新制定相关政策措施. 其中,发达经济体倾向于选择引导“制造业回归”,通过减税或补贴等一系列政策创新重塑产业竞争优势,而以发展中国家为主的新兴经济体等则尝试凭借各自特有禀赋要素优势,制定追赶发达国家的产业规划,以求通过“弯道超车”来夺取未来产业竞争的主动权.

中国作为新兴经济体中最大的发展中国家,单一依靠要素优势,已无法抢占产业竞争的主动权. 为此,2015年5月国务院发布《中国制造2025》战略,首次提出“实现制造业和服务业协同发展”. “十三五”规划更进一步明确了“推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸、生活性服务业向精细和高品质转变,推动制造业由生产型向生产服务型转变”[1]的产业发展战略目标,而实现目标的核心和关键就在于动力转换和结构调整两大方面,前者在于创新驱动,后者在于产业互融. 以创新驱动发展,不仅解决发展不平衡、不充分、不可持续等问题,更是提高发展质量和增长效率,促进我国产业互融与转型升级的关键.

珠三角作为依靠资源禀赋发展起来的经济引擎,在国际经济新形势和国内发展新常态下,也显得动力不足. 广州作为珠三角制造业的领头羊,制造业发展却逐渐显现出诸如生产要素集约化水平不高、创新驱动能力不强、集聚规模化不大、发展后劲动力不足、产业竞争力不够等瓶颈问题,这与广州作为国家创新中心城市的地位远远不匹配,与落实“三个定位、两个率先”和“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”的要求也存在不少差距. 如何实现制造业和服务业互融发展,如何提高制造业创新能力,如何推动制造业由生产型向生产服务型转变以及生产性服务业向价值链高端延伸、生活性服务业向高品质转变,成为广州亟需解决的问题.

1 文献回顾通过文献回顾发现,国内外学者对制造业与服务业的融合研究主要从需求、供给和中间要素等视角提出了“需求遵从论”、“供给主导论”、“互动论”和“融合论”,而这其中相当一部分学者认为制造业和服务业二者作为第二产业与第三产业中的重要部门,两者之间并不是如产业划分那样泾渭分明,而是互为补充、相互促进的互利关系. 而制造业与服务业当中,服务业尤其是生产性服务业的发展与提升,既提升了自身的生产效率,也促进了制造业管理效率的提高,提升了企业的竞争力. 如此所形成的正反馈,将有利于推动制造业企业的转型升级,也会整体提升制造业全行业的竞争力. 因此,制造业和服务业二者之间如能形成相互补充、相互依赖、相互促进的协同关系,产生协同效应,必然会提升国家国民经济的整体水平(Moyart[2];Mukesh & Ashok [3];Macpherson[4];Daniels & Bryson [5];李稻葵[6]). 其中Moyart认为生产性服务业与制造业的协同发展,将会重构制造业的价值链,使其向生产性服务业领域拓展. Macpherson提出伴随生产性服务业的高质量发展,制造业企业势必会逐步地将原有的内部活动外部化,这将使企业的优势力量投向于“核心业务”发展,从而提升制造业的核心竞争力;而制造业企业内部活动外部化的过程,也进一步持续推动生产性服务业专业化的进程. Daniels & Bryson提出在新一代信息技术高速发展的强力推动下,生产性服务业与制造业将会进一步发展到高度协同阶段,其时,企业间的边界也将越来越模糊,产业将走向融合. 正如,当前通过新一代信息技术发展黏合制造业和服务业,依托“互联网+”和“大数据+”等新技术激发新业态,同时通过新业态创造新需求反哺技术创新,可以推动制造业与服务业从分工到互动再协同发展的方向演进.

此外,针对制造业与服务业的相互关系,国内学者运用系统耦合度模型、灰色关联模型、DEA模型、垂直关联模型、投入产出模型和协调度模型等方法进行实证研究与分析. 例如,杜传忠等[7]运用系统耦合度模型对我国京津冀、长三角这两大都市圈内各省市间的制造业与生产性服务业耦合协调度进行测度,指出制造业与生产性服务业耦合协调度对区域制造业竞争力具有明显提升作用. 胡联升[8]运用灰色关联度模型实证分析了福建省生产性服务业与制造业的关联性,验证了高端制造业与生产性服务业具有高度的关联性. 郑陶和苏朝晖[9]运用扩展DEA模型对福建省2001~2012年9个设区市的先进制造业效率进行测算,实证检验了科技服务业对先进制造业效率提升的作用. 吉亚辉和甘丽娟[10]根据新经济地理学的垂直关联模型,从地区和行业层面对生产性服务业与制造业协同集聚的影响因素进行实证检验,指出生产性服务业及其各细分行业对制造业的协同集聚影响存在差异. 李晓慧[11]运用2000~2011年省际面板数据,采用投入产出模型从地区与细分行业层面实证分析了我国流通服务业与制造业效率,结果表明流通业的发展促进制造业效率的提升,并且在东部地区尤为显著. 谭蓉娟和刘贻新[12]通过构建的耦合协调度模型,运用上市公司数据定量评价了我国战略性新兴产业与金融创新系统的耦合效率,指出了先进制造业与金融服务业的耦合互动效果. 李志强和吴心仪[13]基于产业耦合协调度模型分别测算我国30个省市2008~2013年制造业与生产性服务业的耦合协调度对其区域经济发展的影响程度,结果表明在两业协调度最高的东部地区对经济增长有显著的拉动作用. 林贵祥等[14]提出了一种集成仿真的自动化生产整线和定制设计方法来实现生产线的快速定制,从而缩短设计开发周期、减少设计和验证成本.

当前学者们从不同视角,运用了多种实证方法对服务业与制造业的关系进行了大量研究,积累了相当丰富的研究成果,但也存在着一定的不足和研究缺口. 在理论研究方面,现有研究从需求、供给和中间要素等视角展开,大多聚焦于传统制造业与服务业之间的业务分工以及服务外包等生产活动,而较少有学者关注以创新驱动服务业与制造业两者间协同发展的技术性特点,以及从产业协同的角度对生产性服务业与先进制造业互动关系进行研究. 在实证研究方面,对单一的服务业子行业或制造业子行业间的分析评价比较多,但对服务业尤其是生产性服务业与制造业,两者之间的协同效应进行测度或评价的研究才刚刚起步,研究的样本量也相对较少,主要集中在我国经济发达地区及省际的比较分析,较为缺乏对单一城市的产业间与行业间的互动研究,为此,本文尝试通过利用“十二五”期间先进制造业与生产性服务业的相关数据,针对广州市先进制造业和生产性服务业互动现状进行测度,力求有针对性地提出相关产业政策.

2 广州市产业发展现状根据《中国统计年鉴2016》和《广州统计年鉴2016》数据显示,广州市实现地区生产总值(GDP)19 610.94亿元,略高于深圳50余亿元,领跑于全省,位列全国第三①;除第一产业增加值略微下降0.2%外;第二产业增加值增长6%;第三产业增加值增长9.4%. 三次产业增加值的比例分别为1.22∶30.22∶68.56. 以现代服务业为代表的第三产业对经济增长的贡献率,继2015年首度超过了七成后,2016年更进一步达到77%. 而伴随着广州市第三产业增加值的持续增长,本文也可以透过区位熵(Location Quotient,LQ)的计算来详细了解广州各行业在全国区域分工的优势,见表1.

① 2017年7月,国务院批复《中国国民经济核算体系(2016)》,《核算体系》调整了研究与开发支出的处理方法,将能为所有者带来经济利益的研究与开发支出不再作为中间投入,而是作为固定资本形成计入国内生产总值. 修订后,2016年深圳GDP比修订前增加了585.98亿元,GDP总量达到了20 078.58亿元,而广州修订后仅增加257.98亿元,增量不及深圳一半,修订后总量达到19 805.42亿元,距离2万亿大关仅一步之遥,GDP被深圳超越.

| 表 1 2015年广州分行业区位熵情况 Table 1 The location entropy of Guangzhou sector in 2015 |

从表1可以清晰地看到,伴随着近年第三产业的迅速发展,广州的产业结构经济结构已完成由曾经的轻纺工业、重化工业主导到服务业等第三产业主导的历史性跃迁. 目前,以商务服务、文化娱乐、仓储物流、房地产以及金融为主的服务业行业,在全国都属于专业化程度较高的行业部门,也印证和巩固了广州作为国际航运中心、物流中心、贸易中心的地位. 而制造业作为占据广州产业比重最大的行业,在产业结构调整后,其专业化程度却逐步下降. 为此,2015年8月出台的《广州市加快发展生产性服务业三年行动方案(2015~2017年)》就明确指出,广州通过对接“中国制造2025”和“互联网+”行动计划,着力构建“一带四极多点”的生产性服务业空间格局,促进优势互补、集群发展,重点发展,以金融、物流、信息服务、电子商务、科技服务、会展及商务服务七大生产性服务业的创新发展,反哺制造业,尤其是先进制造业发展,提升广州产业竞争力.

而国内外制造业发展的历程和实践证明,大力促进制造业,尤其是先进制造业和生产性服务业的融合发展,是优化产业结构、助力产业转型升级、提高产业竞争力的关键性路径. 生产性服务业作为服务业中知识技术的集聚化产业,是一种具有较强产业关联性的现代服务产业,在其发展的过程中主要服务于先进制造业,不仅为先进制造业各生产环节提供知识和技术密集的服务,更为先进制造业提供了发展的平台;而先进制造业则为生产性服务业开拓巨大的市场需求,从而促进生产性服务业的发展. 为此,近年来广州市精准定位、明确思路,通过出台系列政策文件明确提出要以创新为基点,以供给侧改革为核心,以需求侧协同为支撑,坚持创新驱动,促进制造业和服务业融合发展,达到协同发展效益,提升广州市产业的竞争力水平.

因此,本文通过向量自回归VAR模型,利用“十二五”期间先进制造业与生产性服务业的相关行业数据,对广州市先进制造业与生产性服务业之间的互动关系现状进行实证研究,以求通过先进制造业与生产性服务业互动、协同、融合发展,提升广州市产业竞争力.

3 广州市先进制造业与生产性服务业互融发展现状研究 3.1 变量选取和数据说明虽然从制造业整体上看,广州制造业区位熵不高,与生产性服务业相比处于发展劣势,但并不能全部体现广州制造业行业的发展现状,本文通过对制造业细分行业进行区位熵计算(详见表2),筛选出在全国属于专业化程度较高的行业部门,并结合《广州市战略性新兴产业发展规划》、《广州市加快发展生产性服务业三年行动方案(2015~2017年)》、《广州制造2025战略规划》、《广州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要(2016~2020年)》、《广州市供给侧结构性改革总体方案》、《广州市先进制造业发展及布局第十三个五年规划》、《广州市战略性新兴产业第十三个五年发展规划》等文件所提及的先进制造业发展重点,选取了智能装备及机器人、新一代信息技术、节能与新能源汽车、新材料与精细化工、生物医药与健康、能源与环保设备、轨道交通设备、高端船舶与海洋工程、航空和卫星应用、都市消费工业10个行业;生产性服务业则根据《广州市加快发展生产性服务业三年行动方案》选取金融业、物流业、商务服务业、信息服务业、科技服务业这5个行业.

| 表 2 2015年广州制造业分行业区位熵情况 Table 2 The location entropy of Guangzhou manufacturing sector in 2015 |

同时,本文通过《广州市统计年鉴2010~2016》获取各行业相关增加值数据,即样本数据为2009~2015的年度的行业数据,其中,由智能装备及机器人、新一代信息技术、节能与新能源汽车、新材料与精细化工、生物医药与健康、能源与环保设备、轨道交通设备、高端船舶与海洋工程、航空和卫星应用、都市消费工业这10个行业增加值之和构成先进制造业增加值(XZY),由金融业、物流业、商务服务业、信息服务业、科技服务业这5个行业增加值之和构成生产性服务业增加值(SFY). 同时,为了消除各行业增加值数据时间序列中可能存在的异方差现象,本文对各先进制造业行业增加值以及生产性服务业行业增加值序列取自然对数,分别记为LNXZY和LNSFY.

3.2 实证检验过程(1) 单位根检验.

采用ADF方法对各个变量进行了单位根检验. 运用Eviews得到检验结果如表3~表6所示.

| 表 3 LNSFY序列的水平值单位根检验 Table 3 LNSFY sequence level unit root test |

| 表 4 LNXZY序列的水平值单位根检验 Table 4 LNXZY sequence level unit root test |

| 表 5 LNSFY序列的一阶插分形式单位根检验 Table 5 First order interpolation unit root test for LNSFY sequences |

| 表 6 LNXZY序列的一阶插分形式单位根检验 Table 6 First order interpolation unit root test for LNXZY sequences |

由上述ADF检验结果综合得表7.

| 表 7 各变量单位根检验结果 Table 7 Root test results of each variable unit |

从表7可以看出,对于广州市先进制造业和生产性服务业增加值对数序列,即LNSFY和LNXZY而言,在5%、10%显著性水平下,ΔLNSFY和ΔLNXZY不存在单位根,是平稳序列,即ΔLNSFY~I(1),ΔLNXZY~I(1).

(2) 协整检验.

采用Johansen协整检验对LNXZY和LNSFY进行协整关系检验. 检验结果如表8所示.

| 表 8 Johansen协整检验结果 Table 8 Johansen cointegration test results |

由表8可以发现,在5%的水平上存在一个协整关系.

(3) Granger因果关系检验.

运用Eviews软件进行Granger因果关系检验得到结果如表9所示.

| 表 9 Granger因果关系检验结果 Table 9 Granger causality test results |

由表9可以看出,在10%显著性水平上,假设 “ΔLNXZY 是 ΔLNSFY的Granger原因”和“ΔLNSFY是ΔLNXZY的Granger原因”成立;从而得出,广州市先进制造业和生产性服务业之间内在关系的协整性.

(4) 脉冲响应函数分析.

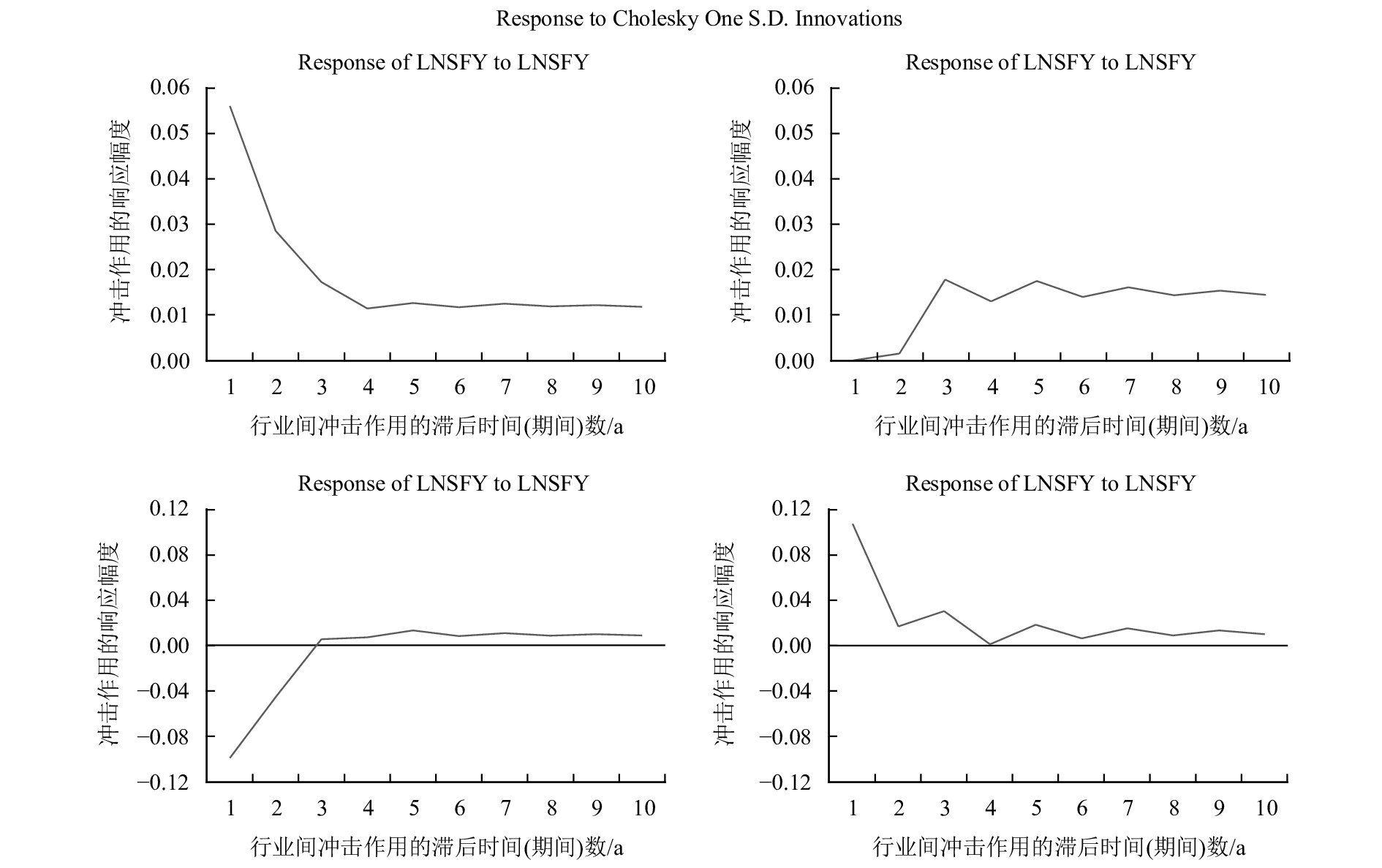

以LNSFY和LNXZY建立模型进行冲击反应分析,结果如图1所示.

|

图 1 脉冲响应函数结果 Figure 1 Results of impulse response function |

从图1结果本文可以看出,广州市生产性服务业行业增加值增长率对先进制造业行业增加值增长率在长时间内具有持续的正向效应,与此同时,生产性服务业增长率受到先进制造业增长率一个正向的冲击后,产生一个同向反应. 这说明广州市生产性服务业增长率对先进制造业增长率有一定的拉动,但拉力还不够;先进制造业对生产性服务业也具有持续的推动影响,但推力也不足.

(5) 方差分解.

最后,再对先进制造业和生产性服务业的预测误差进行分解,结果见表10和表11.

| 表 10 LNXZY对LNSFY的方差分解结果1) Table 10 LNXZY variance decomposition results for LNSFY |

从表10和表11的结果同样可以看出,广州市先进制造业对生产性服务业有一定的拉动作用,但生产性服务业对这拉动力量反应不足,而生产性服务业对先进制造业则具有一定的推动作用,但碍于体量关系,整体的推动力作用不明显.

| 表 11 LNSFY对LNXZY的方差分解结果1) Table 11 LNSFY variance decomposition results for LNXZY |

以上本文通过整理十二五期间广州市各行业统计数据,选取10个先进制造业行业数据以及5个生产性服务业行业数据,组成广州市先进制造业和生产性服务业两个指标,对两个指标变量采用ADF方法进行单位根检验、Johansen协整检验、Granger因果检验、脉冲响应分析以及方差分解,对广州市先进制造业与生产性服务业的互动关系进行动态计量分析,所得到的结果显示,LNXZY和LNSFY之间存在着唯一的协整关系;通过Granger因果检验本文发现,ΔLNXZY和ΔLNSFY之间互为Granger原因,这进一步说明了广州市先进制造业与生产性服务业两大产业之间内在关系的协整性. 而通过对脉冲响应结果的分析,本文发现,一方面,生产性服务业增长率对先进制造业增长率的影响具有时滞,虽然有一定的正向冲击性,但总体的冲击效果不明显. 这说明目前广州生产性服务业与先进制造业相比体量仍偏小,因此冲击作用也较小,对先进制造业转型升级的推动力还不够;另一方面,先进制造业对生产性服务业的冲击力形成了连续且持久的冲击效应,起初的负效应通过持续的正向拉动迅速转化为正效应,但当效应转为正向后,并未能随时间的推动而继续扩大,这表明先进制造业对生产性服务业具有持续的拉动作用,但从分解结果可知,生产性服务业对这拉动力的反应却十分有限,也间接呈现出生产性服务业其行业内各子行业分工较细、体量较小的特点. 而随着先进制造业发展,“分工+外包”会衍生出对生产性服务业的巨大需求,从而拉动生产性服务业的持续发展;从贡献度分析看,先进制造业对生产性服务业的拉动作用虽然仍略显不足,但却远远大于生产性服务业对先进制造业的推力,这也表明了当前广州市生产性服务业的发展水平明显低于先进制造业的需求,通过分析其形成原因,本文认为主要有以下3个制约因素.

第一,先进制造业产业发展仍较为缓慢. 广州作为珠三角地区的制造业重镇,目前拥有汽车制造、石油化工、电子产品等5个超千亿级和20多个超百亿级的产业,是华南地区工业门类最齐全的城市. 虽然“十二五”期间,广州市先进制造业总体实力稳步地提升,对工业经济的支撑及带动作用明显增强,但是先进制造业发展缺乏高新技术创新引领,高技术产业规模偏小,企业利润波动起伏较大,以致近年广州市经济发展速度较国内其他中心城市缓慢.

第二,生产性服务业产业布局分散,发展水平有待提高. 随着第三产业的发展并占据了广州市产业的主导地位,制造业产业被引导向集聚发展,产业区发展遍布全市,部分已经具备了相当大的规模. 但遍布全市的产业区分布较为分散,而且产业集聚区内的引导与培育产业发展的水平不高,产业集聚度与相关度也偏低,这些都制约着先进制造业的持续高速发展,同时也制约着生产性服务业围绕先进制造业集聚发展. 由于先进制造业企业的需求得不到有效的满足,形成生产性服务业的发展处于相对弱势地位.

第三,对生产性服务业的政策支撑不足. 在“大众创新”热潮下,企业业务与商业模式创新层出不穷,但与之配套的相关管理却并没有到位,造成生产性服务业企业良莠不齐,行业服务的标准模糊不清,服务水平更是参差不齐,企业竞争秩序较为混乱;同时,生产性服务业也存在着进入门槛较高,非市场竞争因素较为严重,这不仅扭曲了生产性服务业企业的运营成本,也进一步加剧了服务业市场秩序混乱的现状,既在一定程度上抑制了先进制造企业将原有的内部生产性服务进行细分外包的内在需求,也反过来压缩了生产性服务业的发展空间.

因此,广州市先进制造业与生产性服务业之间互动效应是显而易见的,但先进制造业与生产性服务业之间的互动转化为有效的协同与发展则需要政策外力的“精准扶持”.

4 政策建议结合上述理论分析和实证研究,本文发现广州应当充分发挥产业生态协同平台的作用,借助当前新一代信息技术的高速发展黄金时期,通过信息技术发展黏合先进制造业和生产性服务业的互融,依托新技术激发新业态,同时通过新业态创造新需求反哺技术创新,推动先进制造业与生产性服务业实现“分工–互动–融合”的路径演进,进而增强产业协同发展效应,助力广州市产业竞争力的提升.

(1) 延伸先进制造业价值链,巩固互融根基.

为解决当前广州先进制造业发展问题,本文认为应从城市战略的高度对制造业转型升级的方向予以明确——数字化、网络化、智能化,充分调动城市资源以促进先进制造业向产业的价值链高端持续延伸,促使先进制造业价值链向生产性服务业领域拓展,为产业互融、协同发展打下坚实基础.

第一,加大先进制造业技术服务环节投入. 发挥广州拥有众多高校以及科研院所的优势,积极鼓励先进制造业企业增加研发服务环节投入,如企业自建研发机构、企业组建或参与新型研发机构,以技术创新服务制造业转型,以技术创新驱动先进制造业发展,建立“工业产品+创新服务”盈利新模式[15],促使制造业价值链向高端延伸、向生产性服务业领域拓展.

第二,建设先进制造业云服务平台. 发挥广州新一代电子信息技术与互联网产业专业化程度国内领先的优势,大力推动超高速无线局域网与制造业融合对接,强化对生产设备的信息化改造、大力发展工业互联网、打造“互联网+先进制造”推动先进制造云服务平台建设,以此推进技术研发、生产制造以及供应链管理等企业运营关键环节的柔性化改造,让个性化定制成为连接先进制造业与服务业的纽带.

第三,实施智能制造示范试点工程. 发挥广州制造业门类齐全的优势,结合当前广州产业发展特点,在汽车、装备制造、纺织服装、物流、能源、医疗器械等重点领域积极摸索出一批智能制造整体解决方案,尤其是要重点打造工业机器人等智能制造装备产业基地、实施“机器人应用”计划、发展智能制造服务业新业态和智能产品等,并通过智能制造试点示范工程,开展智能制造服务示范工作[16].

(2) 提升生产性服务业质量,推动产业反哺.

为解决当前广州生产性服务业发展不平衡不充分的现状,本文认为应着手构建高端高质高新的广州现代服务经济新体系,提升生产性服务经济的发展质量和效益,发挥广州市现有新一代电子信息技术优势,推动高端化生产性服务业反哺先进制造业.

第一,围绕先进制造业发展高附加值生产性服务业. 充分利用新一代信息技术改造提升服务经济,推进政府信息、公共信息等数据资源开放共享,加强数据资源在服务领域的开发利用. 依托先进制造业产业集聚区,聚焦先进制造业企业的共性外包服务需求,加快建设高质量的云计算和大数据中心等生产服务支撑平台,推进智能制造、个性化定制,促进人工智能在智能家居、智能终端、智能汽车、机器人等服务领域的推广应用. 同时打造资源节约、环境友好型的服务产业链,围绕金融、物流、信息、电子商务、会展等生产性服务业重点发展领域,引导推动生产性服务业高端化、聚集化、链条化发展,是科技创新服务成为新的生产性服务业增长极,努力将广州打造成为具有全球影响力的现代服务经济中心.

第二,加快建设生产性服务业支撑平台,培育服务业融合发展新载体. 广州市充分利用当前新型研发机构数量居于全省前列的优势,结合新型研发机构的布局优化,在新型研发机构密集地区,建设科创服务中心,形成先进制造业与生产性服务业协同发展的产业生态系统,发挥平台型、枢纽型服务企业的引领作用,调动研发、中介服务和系统集成等多层次互补的专业化技术力量,带动创新创业和小微企业发展. 培育系统解决方案提供商,推动优势企业跨地区、跨行业、跨所有制整合经营,发展一批具有综合服务功能的大型企业集团或产业联盟,加快发展信息技术外包和业务流程外包,加速先进制造业技术提升,促进制造业服务化的发展. 最终实现先进制造业与生产性服务业的无缝对接,形成以技术创新到服务创新催生新需求,以新需求拉动服务创新促进技术创新的闭合循环,从而促进产业螺旋式地互动提升,形成良性的产业融合正反馈效应.

第三,推进穗港澳在生产性服务领域的深度合作. 广州市政府应该大力借助国家实施“一带一路”、自由贸易试验区以及粤港澳大湾区等重大对外开放举措,充分发挥粤港澳的区位优势,进一步拓宽生产性服务业开放度,利用港澳服务业具有经验、资金、信息、人才等综合优势,积极承接国际服务业转移,加大服务经济的输出,满足制造业转型升级的需求. 深化穗港、穗澳企业在商务、专业技术、金融、电信、医疗等服务领域的合作,积极推动跨境服务合作和境外服务外包,推进穗港澳专业服务资格互认,推进法律、建筑等服务对港澳开放,弥补广州市金融保险业、管理咨询、规划设计等新兴服务业高端人才相对匮乏的短板,积极参与粤港澳大湾区物流枢纽建设和粤港澳跨境电子商务仓储配送分拨中心建设,推动穗港、穗澳海陆空铁跨境多式联运发展,全方位支撑广州市先进制造业竞争力的提升.

(3) 灵活运用产业政策工具,创新产业管理机制体制,破解互融难题.

为解决当前政策支撑力度不足的障碍,本文认为应将目前单一的产业创新政策改变为协同政策,制定促进先进制造业和生产性服务业互融发展的政策工具包,并建立产业互融发展的跟踪评价机制,以及政策工具的动态调整机制[17].

第一,建设产业互融创新示范项目试点. 建议通过建立区域试点项目,支持符合条件的区域试行产业互融的示范项目,建立健全先进制造业项目动态跟踪服务机制,定期组织对规划实施情况开展评估,总结推广各项目融合发展的成功经验等. 在财税政策工具运用上,广州市应充分运用政府和社会资本合作(PPP)模式,以政府资源撬动民间投资杠杆,并完善和落实鼓励企业创新的政府优先采购支持政策,实施有利于制造业与服务业互融发展的财税政策,充分利用多种渠道加强财政资金对产业互融发展的支持,尤其是加大对生产性服务业组织模式、商业模式创新扶持的资金投入. 在金融政策工具运用上,应该充分发挥各类型升级产业基金作用,以推动金融机构简化贷款审批流程、缩短审批时限等管理创新,加大对先进制造业项目和生产性服务业提供金融支持.

第二,坚持深化行政审批制度改革,创新政府管理模式,精准把握当前广州市三大产业发展和先进制造业与生产性服务业互动发展的现状,集中力量破解先进制造业和生产性服务业两者在关键领域和薄弱环节的发展难题,打造促进先进制造业与生产性服务业可持续发展的体制机制和软环境. 通过明确要求清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法,放松管制、促进竞争,以公平有序的竞争增加有效供给、提升整体竞争力. 通过探索实施生产性服务业市场准入负面清单制度,建立健全市场退出机制,优化产业互融发展的软环境,加大对产业互融发展的战略性指引,提升产业互融发展的质量和效益.

| [1] |

中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要[M].北京: 人民出版社, 2016.

|

| [2] |

LAURENCE M. The role of producer services in regional development: what opportunities for medium-sized cities in Belgium?[J].

Service Industries Journal, 2005, 25(2): 213-228.

DOI: 10.1080/0264206042000305420. |

| [3] |

ESWARAN M, KOTWAL A. Quality-enhancing trade liberalization[J].

Journal of Development Economics, 2007, 83(2): 549-561.

DOI: 10.1016/j.jdeveco.2006.02.003. |

| [4] |

MACPHERSON A. Producer service linkages and industrial innovation: results of a twelve‐year tracking study of New York State manufacturers[J].

Growth & Change, 2008, 39(1): 1-23.

|

| [5] |

DANIELS P W, BRYSON J R. Manufacturing services and servicing manufacturing: knowledge-based cities and changing forms of production[J].

Urban Studies, 2014, 39(39): 977-991.

|

| [6] |

李稻葵. 关于供给侧结构性改革[J].

理论视野, 2015(12): 16-19.

DOI: 10.3969/j.issn.1008-1747.2015.12.005. |

| [7] |

杜传忠, 王鑫, 刘忠京. 制造业与生产性服务业耦合协同能提高经济圈竞争力吗?——基于京津冀与长三角两大经济圈的比较[J].

产业经济研究, 2013(6): 19-28.

DU C Z, WANG X, LIU Z J. Can the synergy of manufacturing industry and productive service improve the competitiveness of the economic circle?—Based on the comparison between the two economic circles of Beijing Tianjin Hebei and the Yangtze River Delta[J]. Research on Industrial Economy, 2013(6): 19-28. DOI: 10.3969/j.issn.1671-9301.2013.06.003. |

| [8] |

胡联升. 基于灰色关联度模型的生产性服务业与制造业关联性分析--以福建省为例[J].

辽宁经济, 2014(8): 54-55.

DOI: 10.3969/j.issn.1003-4617.2014.08.013. |

| [9] |

郑陶, 苏朝晖. 科技服务业对先进制造业效率影响的实证研究--以福建省为例[J].

哈尔滨商业大学学报(社会科学版), 2015(2): 48-54.

ZHENG T, SU Z H. Empirical study on the influence of science and technology service industry on the efficiency of advanced manufacturing industry -- a case of Fujian province[J]. Journal of Harbin University of Commerce (Social Science Edition), 2015(2): 48-54. DOI: 10.3969/j.issn.1671-7112.2015.02.005. |

| [10] |

吉亚辉, 甘丽娟. 中国城市生产性服务业与制造业协同集聚的测度及影响因素[J].

中国科技论坛, 2015(12): 64-68.

JI Y H,GAN L J. Co-agglomeration level of China’s producer services and manufacturing industry and its influence factors[J]. Forum on Science and Technology in China, 2015(12): 64-68. DOI: 10.3969/j.issn.1002-6711.2015.12.012. |

| [11] |

李晓慧. 流通业发展对制造业效率影响实证研究[J].

商业时代, 2015(18): 10-11.

DOI: 10.3969/j.issn.1002-5863.2015.18.003. |

| [12] |

谭蓉娟, 刘贻新. 战略性新兴产业科技创新与金融创新耦合效率研究——基于上市公司数据的实证分析[J].

科技管理研究, 2015(24): 110-115.

TAN R J, LIU Y X. Coupling efficiency between technological innovation and financial innovation in Chinese strategic emerging industries: Empirical analysis based on the data of strategic emerging Industries companies[J]. Science and Technology Management Research, 2015(24): 110-115. DOI: 10.3969/j.issn.1000-7695.2015.24.021. |

| [13] |

李志强, 吴心怡. 产业协调发展对区域经济的影响研究--基于制造业与生产性服务业面板数据模型的分析[J].

商业研究, 2016, 62(4): 25-32.

LI Z Q,WU X Y. Research on the impact of industrial coordinated development on regional economy - An empirical analysis based on panel data of manufacturing and productive service industry[J]. Commercial Research, 2016, 62(4): 25-32. DOI: 10.3969/j.issn.1001-148X.2016.04.004. |

| [14] |

林贵祥, 刘强, 张浩, 等. 一种集成仿真的快速定制设计方法[J].

广东工业大学学报, 2016, 33(4): 44-50.

LIN G X, LIU Q, ZHANG H, et al. A quick customized design approach to integrated simulation[J]. Journal of Guangdong University of Technology, 2016, 33(4): 44-50. DOI: 10.3969/j.issn.1007-7162.2016.04.008. |

| [15] |

张光宇, 刘贻新, 马文聪, 等. 广东创新驱动路径设计探究——基于SNM的颠覆性技术创新到产业创新[J].

广东科技, 2015(18): 14-16.

DOI: 10.3969/j.issn.1006-5423.2015.18.006. |

| [16] |

金碚. 中国制造2025[M]. 北京: 中信出版社, 2015.

|

| [17] |

刘贻新, 梁霄, 朱怀念, 等. 新兴技术产业化障碍因素的识别及其分类: 可持续转型视角[J].

广东工业大学学报, 2018, 35(4): 1-9.

LIU Y X, LIANG X, ZHU H N,et al. Identification and classification of barriers to emerging technology industrialization based on sustainable transition (ST) theory[J]. Journal of Guangdong University of Technology, 2018, 35(4): 1-9. DOI: 10.12052/gdutxb.180025. |

2018, Vol. 35

2018, Vol. 35