城市内涝一直是困扰人民生活和制约城市发展的重要问题. 内涝是指由于城市区域的短历时强降雨或连续性降水超出城市排水能力,导致城市部分地区雨量过多,出现地表积水的灾害现象[1]. 若积水过深或范围过大,不仅会造成交通瘫痪,影响城市交通的管理和城市正常的生活秩序,还会导致大量车辆因水熄火,造成财产损失,甚至会威胁生命安全. 近年来,受全球气候变化以及城市化进程的影响,极端暴雨天气频发;加之绝大多数城市排水设施建设落后、功能不完善,城市内涝灾害发生的频率和强度不断增大. 如何在城市应急管理中,结合内涝预报预警信息,借助地理信息分析,评估城市内涝对交通的影响,同时加强内涝情境下交通路线的规划和疏通能力,引导车辆有效避开内涝影响区域,都是亟待解决的现实问题.

1 方法论 1.1 城市暴雨雨洪模型SWMM城市雨洪系统的动态模拟和降雨情景测试通常借助计算机仿真模型[2-3]. 美国环境保护署EPA开发的城市暴雨管理模型SWMM(storm water mana- gement model)[4]是一个动态的降雨-产汇流-管流的模拟模型,被广泛用于城市尺度的水文径流和管网水力模拟. SWMM可依据独立或是连续降雨事件,计算城市管网系统的运行状态和负荷情况[5-7]. 值得注意的是,SWMM作为一维模型,主要模拟地下管网的水动力过程. 当地下水量超出排水管网的排放能力,水将从节点(检查井)中溢出,流入SWMM中的二维地表漫流模拟模块. 该模块将地表汇水区泛化为一个四方形水库,因而只能计算各节点的溢流量和研究区域的积水总量,无法模拟水量在地表的实际动态扩散过程[8]. 本文主要基于SWMM一维的模拟结果,通过管点的水深、溢流量和管段的负载状态(流量、压力、水头)近似地判断对地表路段的影响作用. 这种近似方法可能在预测地表积水的地理位置、淹没范围和淹没深度上存在一定误差. 如需提高对地表积水的模拟精度,可结合二维淹没计算[9],考虑地形因素对地表扩散过程的影响.

1.2 最优路径问题和Dijkstra算法Dijkstra算法是解决网络优化和最优路径选择的主流技术之一[10-12]. 从图论模型来看,最优路径是在带权图(由节点、路径和权值组成)上,在指定的两个节点间,找到一条权值或阻碍强度最小的路径. 对于网络结构来说,从一个节点到达另一个节点的路径常多于一条,需要找到一条路径使得沿此路径上的权值总和最小. 权值的定义,不仅限于一般意义上的距离度量,还可拓展到多个方面(如费用成本、行程时间及能源消耗等)的效率优化问题中. 交通路网很容易用带权图来表示,节点表示交通枢纽连接点,边表示路段. 城市内涝情景下交通路线的选择实质上是一个存在阻碍(内涝影响)的最短路径问题,当地表积水阻断道路交通时,须及时对带权网络更新权值分配,寻找另一条通达的交通路径. Dijkstra算法的基本求解步骤[13]如下:

(1) 通过遍历计算求解网络结构中每个节点到其他节点的最短距离;

(2) 给定起始点s到终点t的路径关系,选取节点间包含路径中的最短距离.

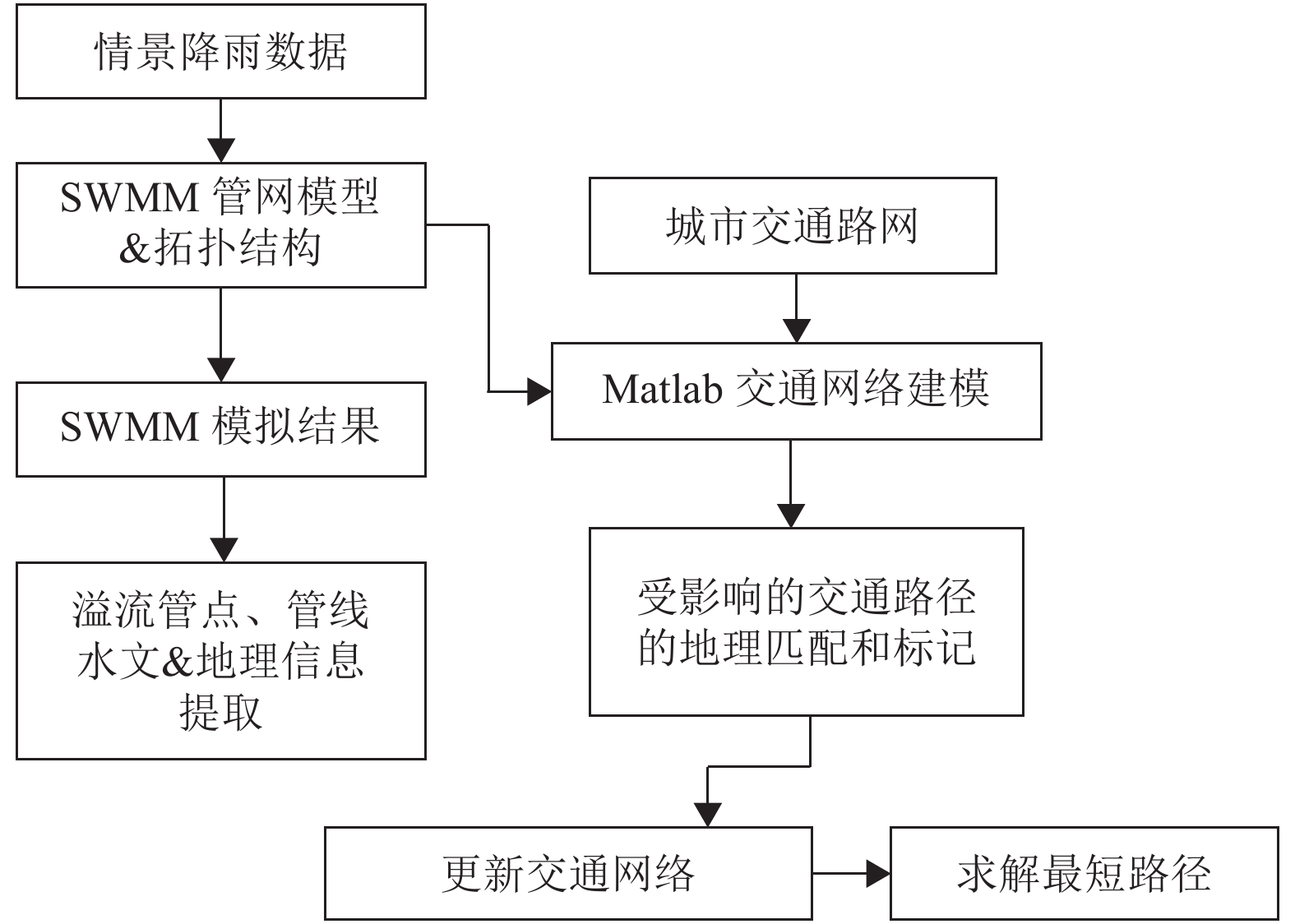

1.3 SWMM与路径分析算法的结合如图1所示,求解城市暴雨情境下的内涝状态以及其对交通网络的影响,需要建立在动态分析的基础上,依据内涝信息及时更新地表网络结构的路径状态. SWMM与最优路径的算法结合主要基于Matlab软件,具体流程如下:

(1) 建立地下管网与地上路网的关联编码. 由于地下管网系统基本上是随着城市道路修建的,所以城市道路网与排水管道在拓扑结构上具有相似性. 在Matlab中对交通网络进行建模时,首先依据SWMM中排水系统的检查井和管段编号,对地上交通网络进行相应的地理编号,完成两个平行系统间的地理信息匹配.

(2) 在Matlab中通过动态链接库*.dll调用SWMM的计算引擎[4, 14],模拟特定降雨情景下的内涝状态,计算输出的溢流节点和超载管段的地理位置、流量、水深和流速等时间序列,用于评价其对应的地表路段是否会遭受积水阻断.

(3) 在Matlab的交通网络中标记相应的道路编号,更新节点间的关系设定,通过Dijkstra算法更新网络路径的相应权值,寻找内涝情景下的最优交通路径.

|

图 1 城市内涝情境下的交通路线选择分析 Figure 1 Analysis of workflow for transportation route selection under inundation conditions |

本文选用位于H市S区的城市排水管网和地上交通网络作为研究区域,见图2. 该区地势北高南低,主要以居民住宅为主. 交通设施较完善,道路干线与地下管网基本平行. 地下管网多建于20世纪80年代和90年代,雨水管渠的设计重现期低于1年一遇. 由于该区雨水管网排水能力偏低,每逢极端暴雨天气常受到内涝灾害的影响.

3 研究过程研究区输入数据主要包含两大类如图2所示. 一是研究区的交通路径网络,包含路段和连接点的信息(见图2(a)),依据开源的地图数据库搭建而成;二是该区的SWMM排水管网模型(见图2(b)),用于对内涝的影响和风险进行评估. 基于H市的暴雨强度公式,笔者采用了1年一遇的降雨输入,用于评估低重现期情境下该区的管网负荷状况和溢流点位置.

|

图 2 研究区概况 Figure 2 Description of case study: (a) surface traffic network, and (b) underground drainage network |

图3(a)展示了依据实际地理位置在Matlab中搭建的区域道路网络. 该网络共包含27个节点,可在这些点进行路径转换. 在未依据道路的实际连通情况对节点的连接状态进行编译时,可以发现道路的连接路线数量极大,不利于网络的路径搜索. 图3(b)显示通过对网络连接数据进行预处理(具体连接设定见图4(a)),可以有效地减少路径的搜索空间. 编译后的道路网络与交通路网一致,路径的长度也在图中标出(单位:m).

|

图 3 区域道路网络 Figure 3 Transportation network (a) without and (b) with consideration of actual network linkage |

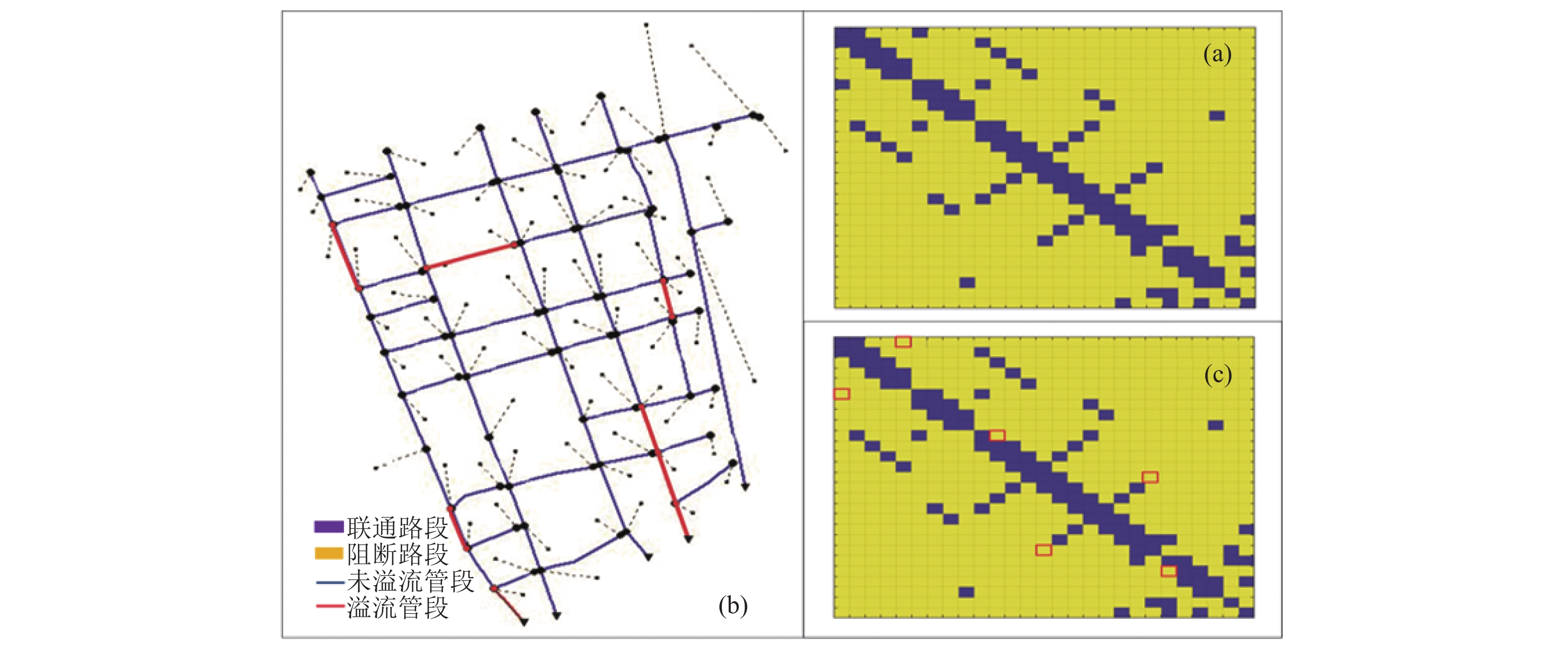

图4(a)显示了在无内涝状态下,依据实际路径连接关系编译的连接矩阵,横向和纵向分别代表路网的27个节点. 每个方格值表示节点的连接状态,蓝色和黄色区域分别表示网络中节点之间连通和不连通的区域. 笔者对该区的排水系统进行了降雨情景模拟的运算和分析,见图4(b). 模拟结果显示仅在重现期为1年时的降雨事件下,研究区就有部分地下管道超出核载,表明其原有设计标准明显偏低. 若降雨强度增大,相应管道区域内涝发生的范围和影响也将随之增大. 模拟输出的超载管道不仅用于近似判断地表溢流路径的依据,也可描述地上道路在内涝中的潜在危险性. 越靠近管网溢流点的道路,越易在暴雨事件中受到内涝积水的影响. 图4(c)显示了在上述内涝影响下,更新后的交通路径设置.

|

图 4 (a)无内涝影响的道路连接,(b)地下管网排水能力评估,(c)内涝影响下的交通网络设定 Figure 4 Connection matrix (a) without and (c) with considering inundation and (b) overloaded pipelines (T=1 yr) |

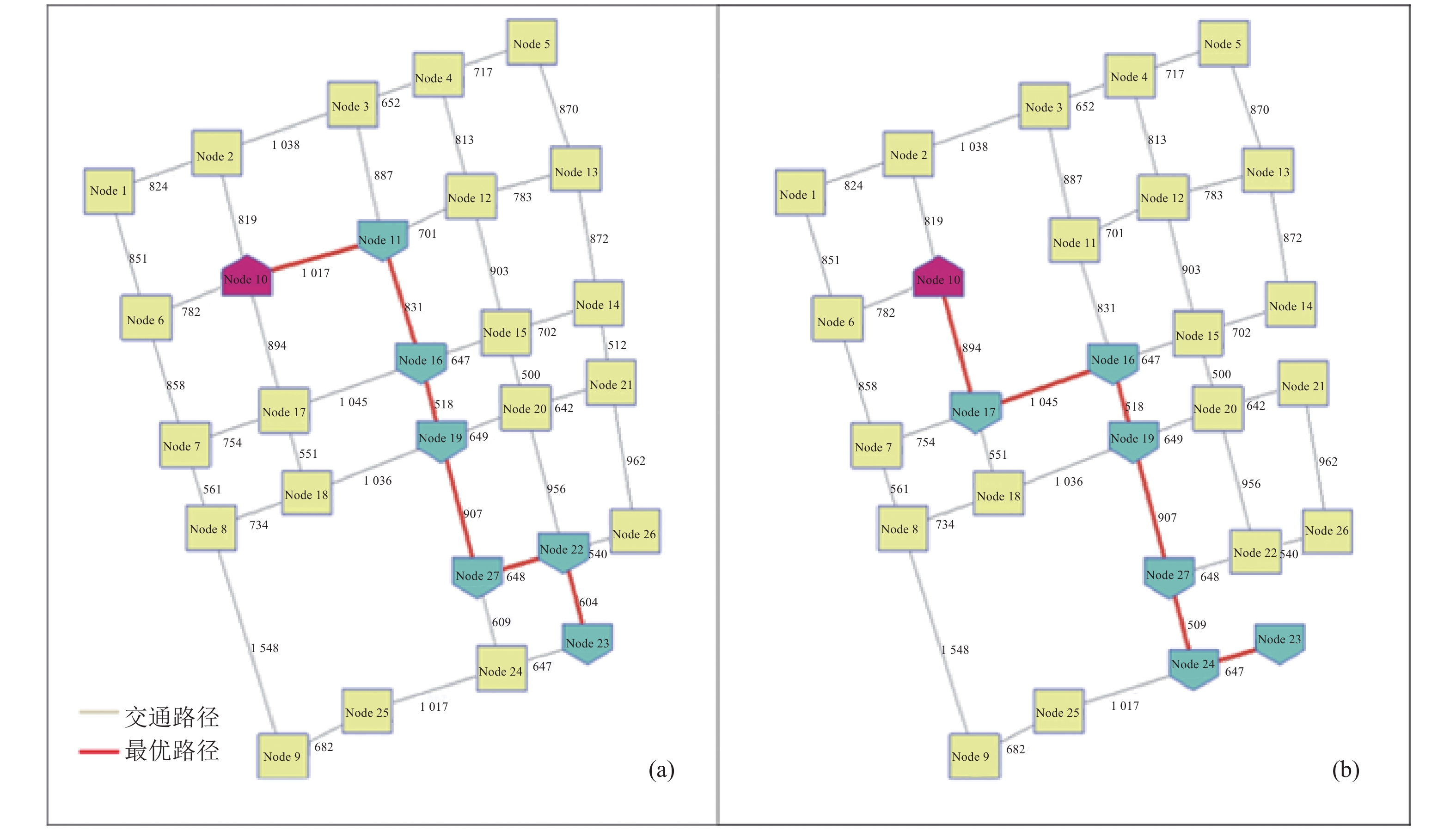

通过对所构建的雨洪系统进行不同情境的降雨测试,可获得研究区不同内涝状态下的地表交通网络的受涝区域,进行相应规划和管理. 图5(a)显示了基于SWMM的溢流模拟结果,进行最短路径求解实验的一个例子. 在已搭建的道路网络上任取了两个节点,分别作起始点N10和终点N23. 图5(a)显示了正常交通网络状态下,最短选择路径为N10→N11→N16→N19→N27→N22→N23,共包含6个路段,总长度为4 525 m. 图5(b)显示当内涝信息被反馈到交通网络图中,为了规避积水路段,最短路径的选择发生了变化,为N10→N17→N16→N19→N27→N24→N23,总长度为4 620 m. 结果显示,SWMM的模拟结果被准确、有效地反馈到Matlab构建的地上网络中,为内涝影响下的交通提供了有效的规避路线.

|

图 5 未考虑内涝影响的最短路线选择图(a)和(b)考虑内涝影响的交通路线图 Figure 5 Selected shortest route (a) without and (b) with taking into account inundation risks |

本文介绍了城市暴雨内涝对交通路线选择的影响及其对策优化. 案例分析说明该方法可有效结合城市雨洪模拟和地上交通路线分析,将SWMM模拟的内涝信息反馈到搭建的交通网络模型中,优化了内涝状态下最优交通路径的信息提取、处理和分析的时间. 本文阐述的方法论为管段复杂及内涝严重的城市提供了案例分析,其方法论的相关内容可以应用到多种类型区域,为智慧城市下的城市内涝交通路线规划、应急预案的路线指示等提供了快速、有效的技术辅助,具有广阔的应用前景.

| [1] | SRIVASTAVA J K, MURALEEDHARAN K, VISAYARAGHAVAN R. Directive 2007/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on the assessment and management of flood risks[J]. Anatomical Record, 1946, 95(4):461-556. |

| [2] |

刘勇, 张韶月, 柳林, 等.. 智慧城市视角下城市洪涝模拟研究综述[J].

地理科学进展, 2015, 34(4): 494-504.

LIU Y, ZHANG S Y, LIU L, et al. Research on urban flood simulation: a review from the smart city perspective[J]. Progress in Geography, 2015, 34(4): 494-504. DOI: 10.11820/dlkxjz.2015.04.011. |

| [3] |

宋晓猛, 张建云, 王国庆, 等.. 城市雨洪模拟与管理[J].

水科学进展, 2014(5): 752-764.

SONG X M, ZHANG J Y, WANG G Q, et al. Development and challenges of urban hydrology in a changing environment: II: Urban stormwater modeling and management[J]. Advances in Water Science, 2014(5): 752-764. |

| [4] | 美国环境署. 暴雨洪水管理模型—EPA SWMM 用户教程[S]. 2015. |

| [5] | 陈利群. SWMM在城镇排水规划设计中适用性研究[J]. 给水排水, 2010, 36(5): 114-117. |

| [6] |

刘俊, 郭亮辉, 张建涛, 等. 基于SWMM模拟上海市区排水及地面淹水过程[J].

中国给水排水, 2006, 22(21): 64-66.

LIU J, GUO L H, ZHANG J T, et al. Study on simulation of drainage and flooding in urban areas of Shanghai based on improved SWMM[J]. China Water And Waste Water, 2006, 22(21): 64-66. DOI: 10.3321/j.issn:1000-4602.2006.21.017. |

| [7] | 赵冬泉, 佟庆远, 王浩正, 等. SWMM模型在城市雨水排除系统分析中的应用[J]. 给水排水, 2009(5): 198-201. |

| [8] |

周思斯, 杜鹏飞, 逄勇. 城市暴雨管理模型应用研究进展[J].

水利水电科技进展, 2014(6): 89-97.

ZHOU S S, DU P F, PENG Y. Progress on application of storm water management model[J]. Advances of Science and Technology Resources, 2014(6): 89-97. DOI: 10.3880/j.issn.1006-7647.2014.06.018. |

| [9] | VOJINOVIC Z, TUTULIC D. On the use of 1D and coupled 1D-2D modelling approaches for assessment of flood damage in urban areas[J]. Urban Water Journal, 2009, 6(3): 183-199. DOI: 10.1080/15730620802566877. |

| [10] |

张波良, 张瑞昌, 关佶红. 道路网上最短路径算法综述[J].

计算机应用与软件, 2014, 31(10): 1-9.

ZHANG B L, ZHANG R C, GUAN J H. A survey on shortest path algorithms in road networks[J]. Computer Applications and Software, 2014, 31(10): 1-9. DOI: 10.3969/j.issn.1000-386x.2014.10.02. |

| [11] |

陈仕鸿, 彭赛琼. ArcGIS在城市内涝交通路线选择问题中的应用[J].

电脑知识与技术, 2013(1): 205-206.

CHEN S H, PENG S Q. Application of ArcGIS in the choice of urban waterlogging route[J]. Computer Knowledge and Technology, 2013(1): 205-206. |

| [12] |

王辛岩, 李庆华. 基于GIS的最短路径分析[J].

物流工程与管理, 2012(6): 42-43.

WANG X Y, LI Q H. The shortest path analysis based on GIS[J]. Logistics Engineering and Management, 2012(6): 42-43. |

| [13] | DANTZIG G B. Linear Programming and Extensions[M]. US: Princeton University Press, 1998. |

| [14] |

黄国如, 黄晶, 喻海军, 等. 基于GIS的城市雨洪模型SWMM二次开发研究[J].

水电能源科学, 2011, 29(4): 43-45.

HUANG G R, HUANG J, YU H J, et al. Secondary development of storm water management model SWMM based on GIS[J]. Water Resources and Power, 2011, 29(4): 43-45. |

2018, Vol. 35

2018, Vol. 35