2. 广东工业大学 经济与贸易学院;

3. 广东工业大学 创新理论与创新管理研究中心,广东 广州 510520

2. School of Economics and Business;

3. Innovation Theory & Innovation Management Research Center, Guangzhou 510520, China

新兴技术产业化的本质,就是以技术创新(尤其是突破性创新技术或颠覆性创新技术)为驱动,进而培育发展,形成可持续性发展的新产业,最终变革社会–技术体制的转型过程,具有长期性、融合性、动态性和高风险性等特征,是一项多主体参与、多要素协同、多阶段发展的复杂系统[1],并受到系统内、外部多重障碍因素的综合影响和交互作用. 因此,科学识别出新兴技术产业化系统演化的障碍因素,明确不同障碍因素对新兴技术创新生态位的动态影响和作用路径,对有效综合运用政策工具助力新技术跨越障碍鸿沟,培育新产品和新市场,进而形成新兴产业,提升新兴技术产业化成功率和贡献度具有重要意义.

国外近20年才兴起的可持续转型(Sustai- nable Transformation,简称ST)理论,是一种侧重研究激进性创新技术如何克服技术锁定和路径依赖,并培育发展为新兴产业,直至促使社会–技术体制转型,最终实现可持续性发展的国际前沿管理理论. 该理论自从1998年正式提出以来,为破解当前新兴技术产业化发展成功率和贡献度不高、扶持效果不大的困境提供了系统有效的分析模型和方法工具,成为当前创新管理领域和社会技术转型管理领域的一个重要研究方向. 近年来,国内已有不少学者和团队跟踪和关注了ST理论,相关研究主要是对该理论的技术生态位和市场生态位、战略生态位管理(SNM)模型和多层次分析(MLP)模型,以及保护空间的作用机理等方面进行了一定程度的梳理和回顾,认为ST理论是创新驱动社会转型与变革的重要理论基础[2],并指出ST的运作机制可归纳为新兴技术的生态位内生演进机制和与体制环境的互动机制[3]. 陈卓淳[4]通过文献梳理和实证分析了可持续转型中生态位的成长条件,生态位催生技术体制转型的过程、模式和路径选择等. 刘贻新等[5]运用知识图谱方法分别对国内SNM研究和国外ST理论的研究脉络及热点进行可视化分析,详细梳理了当前国内外在该领域的研究前貌. 在应用方面,薛奕曦等[6]以ST理论为基础,采用MLP方法分析了中国目前以传统汽车为主导的汽车域内各要素的动态联系和互馈机制. 张光宇等[7]编著的《颠覆性创新:SNM视角》运用ST理论中的SNM模型揭示颠覆性技术的成长机理,为破解颠覆性创新困境提供了一种新的理论方法和分析工具.

基于此,本文将围绕以下两个问题展开研究:第一,如何从ST视角解读新兴技术产业化遭遇的两道“鸿沟”?第二,如何识别造成鸿沟的具体障碍因素,这些因素具有哪些显著特征?为此,本文将在ST理论框架下,运用文献分析综合法、专家调查问卷和访谈等方法,科学系统识别新兴技术产业化的具体障碍因素,并从社会技术系统角度将其划分为环境层面、供给层面和需求层面3种类型. 在此基础上,再探讨障碍因素的动态性与破解障碍的策略制定关系.

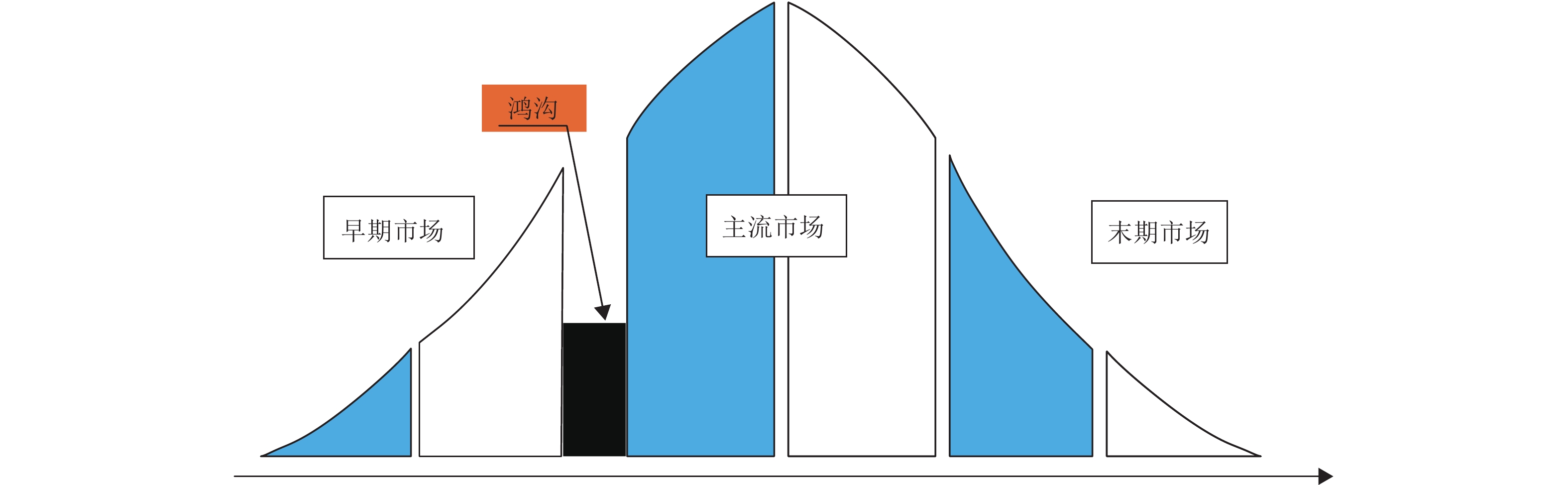

1 ST视角下新兴技术产业化遭遇的两道“鸿沟”解读最早提出“鸿沟理论”的著名学者Geoffrey M被誉为“高科技营销魔法之父”,是鸿沟谘询公司的创始人. 他所创立的关于技术产品生命周期的定律,被称为新摩尔定律,在其著作《跨越鸿沟》一书指出,高科技产品在市场营销过程中遭遇的最大障碍就是高科技企业的早期市场(第一个市场)和主流市场(第二个市场)之间的巨大“鸿沟(Chasm)”(见图1),能否顺利跨越鸿沟并进入主流市场,成功赢得实用者支持,决定了一项高科技产品的成败. 陈劲[8]指出,从基础性研究、发明,到初建创新企业,再到规模产业化之间,存在众多鸿沟,限制了知识创新、技术发明以及产业创新的有效联结.

|

图 1 新技术产业化的鸿沟(来源:杰弗里·摩尔, 2009) Figure 1 The chasm of the emerging technology industrialization |

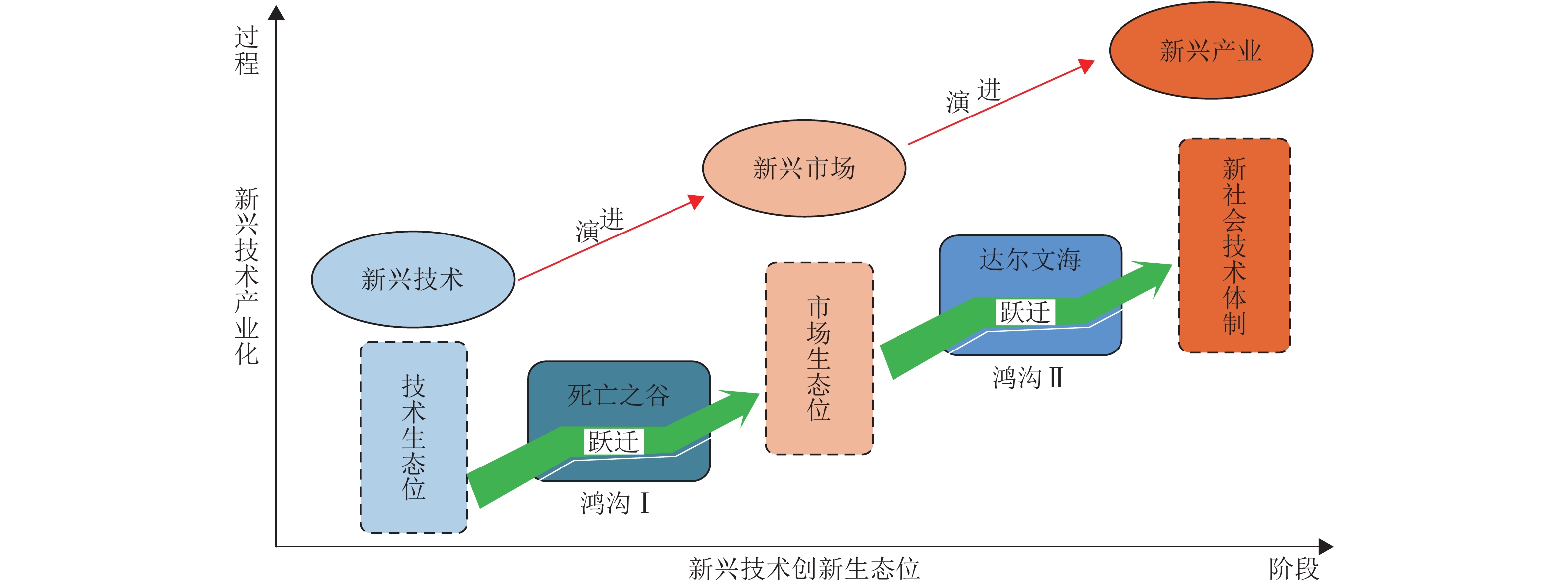

ST研究者认为,新兴技术产业化过程(新兴技术–新兴市场–新兴产业)实质上是新技术创新生态位在选择变异机制下如何成功跃迁(技术生态位–市场生态位–新市场–技术体制)的过程,创新生态位成功跃迁必然要跨越两个鸿沟:一个是所谓的“死亡之谷(Valley of Death)”,另一个称为“达尔文海(Sea of Darwin)”,如图2所示. 克服“死亡之谷”,并横渡“达尔文海”,是新兴技术产业化走向成功的必由之路.

|

图 2 ST视角下新兴技术产业化的障碍 Figure 2 The barriers of the emerging technology industrialization based on sustainable transformation |

所谓“死亡之谷”,是被形象比喻为新兴技术从最初研发的技术生态位阶段拟跃迁到市场生态位阶段期间,由于受到众多障碍而被淘汰甚至夭折的鸿沟,是新兴技术创新生态位成功跃迁的第一道鸿沟. Ehlers[9]指出,在基础研究与产品开发之间存在鸿沟,意指很多科研成果还未走向市场,就被埋没在从基础研究到商品化过程中. 他认为政府必须在“死亡之谷”上面搭建桥梁,以促使更多的基础性研究成果能够跨越,从而实现商品化和产业化. Schot & Geels [10]指出,正如Mokyr将新技术比喻成“希望的怪兽”一样,多数学者都认同新技术的出现充满美好而又富有希望的前景,但许多经研发部门研发、试验、科学论证的新技术,不一定能成功跨跃技术研发与市场应用之间的“死亡之谷”. 不少研究者通过实际案例的分析,发现创新生态位从技术生态位跃迁到市场生态位之间,由于低质量的期望、弱连接的社会网络和低效的学习,导致了新兴技术产业化转型的困境[11-12].

“死亡之谷”现象表明了科技成果转化的难度和风险,在每个国家都存在,而在新兴经济体的比重会更高. 形成“死亡之谷”鸿沟的原因主要在于新兴技术本身不完善,粗糙以及辅助技术缺乏,用户消费的偏好、认知的惯例等等.

1.2 鸿沟Ⅱ:达尔文海ST研究者将从新兴技术产品投入生产,以及到大规模产业化从而形成新的社会–技术体制之间的鸿沟称之为“达尔文海”(也有个别学者称其为“堰塞湖”),这是新技术产业化必经的第二道鸿沟,主要发生在市场生态位到形成新的社会–技术体制期间. ST研究者认为,当新兴技术创新生态位从技术生态位成功跨越“死亡之谷”,实现到市场生态位的跃迁后,新兴技术将逐渐进入主流市场,与原有的技术竞争,主导设计得以出现. 同时由于社会–技术景观带给现有社会–技术体制的持续压力,以及新技术成功发展带来的利益驱动,使得现有社会–技术体制内部结构开始发生变革,逐步建立新的社会–技术体制. 通过研究飞机复合材料的新技术产业化为案例,Bakker等[13]和Kamp & Bermúdez [14]指出新兴技术产业化不应只局限于创新生态位内部发展,还应扩展到从创新生态位到新社会–技术体制的过程,关注并处理好这个过程所遭遇的障碍.

事实上,跨越第二道鸿沟更是难上加难,因为新兴技术产品通过大规模化形成新兴市场的过程中,极易遭遇到现有主流社会–技术体制的选择压力,以及旧主导技术下形成的路径依赖和锁定,而难以形成市场的网络效应和规模递增效应,从而形成“恶性循环”,最终导致新的社会–技术体制建立失败,这也正是“达尔文海”鸿沟产生的主要原因所在.

2 两道“鸿沟”组成的具体障碍因素识别“死亡之谷”和“达尔文海”两个鸿沟的存在,造成新兴技术产业化过程充满坎坷,注定是一条艰辛之路. “鸿沟”的存在确非好事,但是清晰认识到鸿沟的存在,以及科学识别造成鸿沟的具体障碍因素,从而寻求科学的解决方法,对新兴技术产业化的成功培育发展来说,却又是件好事.

2.1 思路与方法1) 识别的思路.

针对现有新兴技术产业化障碍因素研究的不足,本文借鉴Harahap[15]在分析新技术公司如何基于金字塔(Pyramid)基础解决新产品扩散的障碍因素的思路,对ST视角下的新兴技术产业化障碍因素进行识别,具体为:第一,按一定的检索条件和方法挑选代表性的相关文献,归纳和合并现有关于新兴技术产业化的具体障碍因素,形成本文障碍因素列表;第二,通过专家问卷打分,以专家集中度和离散度两个指标评价、筛选本文确定的障碍因素;第三,通过相关专家访谈,补充完善本文界定的新兴技术产业化障碍因素.

2) 代表性文献检索及其结果.

按上述思路,本文在ST理论文献库中进行检索并挑选代表性文献. 根据研究目的,挑选原则是:基于ST理论的或基于生态位管理策略的,专门全面研究新技术发展、新产品扩散或新产业培育障碍因素的文献. 具体检索条件设定为:关键词或主题词为“barriers”或者“barrier factors”或“influence factors”. 从352篇外文文献中检索出12篇,经精读原文,确定密切相关的代表性文献2篇. 同时,为了结合中国实际情景,补充了中文文献,检索条件为:关键词或主题词为“转型”,且“障碍”或“障碍因素”或“影响因素”,检索结果为9篇,经精读原文,确定密切相关的代表性文献1篇. 通过以上两步骤,获得3篇代表性的文献,见表1.

| 表 1 检索并精读后获得代表性文献 Table 1 The representative literature after the retrieval and reading of literature |

上述3篇代表性文献,由于研究背景和研究角度不同,采用了不同的术语来描述新兴技术产业化的具体障碍因素. 文献A侧重的是分析新产品在市场上不能大规模扩散的原因,以及市场生态位不能涌现的障碍;文献B总结的障碍因素更侧重于新技术未能被充分利用的原因,关注的是技术生态位培育和发展阶段的障碍;文献C注入了中国市场的研究背景,分析了推动和阻碍产业转型的关键因素,侧重于第二道鸿沟的因素. 虽然3篇代表性文献侧重和关注的障碍因素有所差别,但都是围绕着新兴技术如何成功培育为新兴产业的问题展开的,这对全面识别新兴技术产业化的障碍因素非常有帮助,接下来将在此基础上对描述的障碍因素进行归纳与合并.

2.2 归纳与合并1) 归纳.

文献A(Ortt等[16])总结了12个可能会阻碍新兴技术产业化在市场生态位阶段大规模扩散障碍因素,具体如表2所示.

| 表 2 文献A中的障碍因素 Table 2 Barriers from literature A |

文献B(Kemp & Schot [17])指出,可持续发展的新技术不能最终被主流市场所采用有7个主要的障碍因素,具体见表3.

| 表 3 文献B中的障碍因素 Table 3 Barriers from literature B |

文献C(薛奕曦等[6])从规则角度出发,分析中国现行汽车域的稳定性以及向新能源汽车转型面临的主要障碍因素有13个,具体见表4所示.

| 表 4 文献C中的障碍因素 Table 4 Barriers from Literature C |

2) 合并.

为了将上述文献所提及的因素进行合并,本文形成一个组合分析表(见表5). 上述3篇代表性文献所提及的不同障碍因素都列在第2到4列;按“详尽互斥”原则,对具有类似涵义的障碍进行重新合并,如文献A中提及的“制度方面(法规或标准)”分别被文献B和文献C所提及,因此将其分为两个因素:制度方面和法规标准,并在最后一列标注出来. 此外,其他文献有提及,而某文献没有提及的,将用灰色标注.

| 表 5 基于各组文献的障碍因素合并表1) Table 5 Merge table of barriers based on the literature |

按上述方法,3篇代表性文献所提及的障碍因素被分离出来,最终被组合成19个障碍因素,具体包括:制度方面、法规或标准、生产系统、资源和劳动力、新兴产品、技术水平、知识应用、辅助性产品和服务、融资渠道、基础设施、社会网络、生产/供应商、消费者购买意愿、消费者认知、支付能力、社会文化、突发事件、对社会环境不良影响和宏观经济影响.

2.3 问卷与访谈为了进一步验证上述19个障碍因素的合理性和有效性,本文通过制定专家调查问卷,一方面请专家按障碍因素的重要影响程度进行评价打分,然后采取集中度和离散度两个指标来测量和筛选上述所列的19个障碍因素;另一方面,通过专家访谈,完善和补充相关的障碍因素. 本文选取的5位专家,全部来自于广州市人文社科重点研究基地–广州市技术创新与经济转型研究中心,其研究方向为新兴产业发展和ST理论及方法.

1) 专家打分评价.

本文通过调查问卷,请5位专家对表5所列的19个影响因素的重要影响程度进行评价打分,收集结果后按以下两条公式分别计算专家的意见集中度(

| ${\tilde M_i} = \frac{1}{Y}\sum\nolimits_{j = 1}^N {{n_{ij}}{M_j},i = {\rm{1,2,}} \cdots ,X}. $ | (1) |

| ${s_i} = \sqrt {\frac{1}{Y}\sum\nolimits_{j = 1}^N {{n_{ij}}{{\left( {{{\tilde M}_i} - {M_i}} \right)}^2}} } ,i = 1,2, \cdots ,X.$ | (2) |

其中,

| 表 6 专家打分评价计算结果 Table 6 The result of evaluation from experts |

根据表6的计算结果,可见本文根据3篇代表性文献重新组合成的19个障碍因素都同时符合了集中度和离散度的标准,得到了专家们的一致认同.

2) 专家调查访谈.

除了专家定性打分评价障碍因素,本文同时还采取了专家访谈方法来完善和补充障碍因素,原因在于:(1) 可以界定从文献提炼出来的障碍因素是否属于ST视角下的障碍因素,这个过程实际上也是验证每个被识别的障碍因素解释和合并的过程;(2) 可以将相对重要的障碍因素分离出来,同时将不突出或不重要的障碍因素剔除;(3) 可以补充完善文献中没有提及的一些重要的障碍因素. 根据访谈结果的汇总梳理,形成了以下几条专家访谈意见:一是为了更清晰反映障碍因素的含义,建议个别障碍因素的表述更改,如“新兴产品”改为“新产品质量”,“支付能力”改为“新产品价格”,“基础设施”改为“基础设施及维护”;二是考虑到当前中国企业生产成本受到税负影响比较大,而企业生产成本又影响到新产品的价格,因此建议增加“企业生产成本”.

3 ST视角下新兴技术产业化障碍因素的分类综上所述,根据3篇代表性文献梳理归纳、专家调查问卷打分和访谈,最终本文确定了共有20个作为ST视角下新兴技术产业化的障碍因素,见表7.

| 表 7 基于文献分析和专家问卷访谈的障碍因素识别列表 Table 7 List of barriers identified based on literature analysis and expert questionnaire interview |

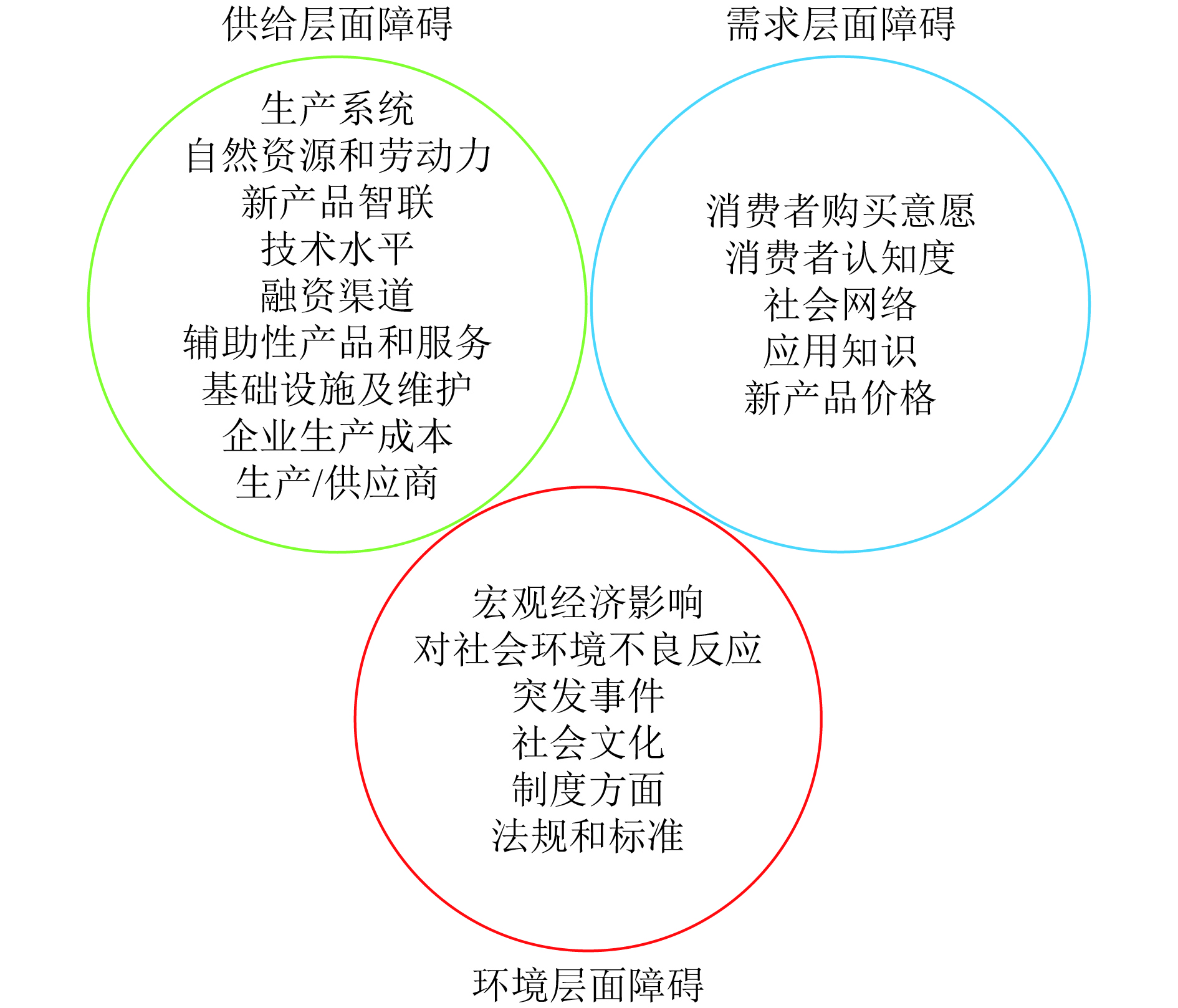

这20个障碍因素涵盖了新兴技术产业化过程中不同主体、不同阶段可能遇到的影响. 从社会技术系统角度来看,这20个障碍因素可以划分为环境层面、供给层面和需求层面3大类型的工具,如图3所示.

|

图 3 障碍因素分类图 Figure 3 Categorization of barriers |

1) 环境层面障碍因素.

环境层面障碍因素,是指宏观经济的不稳定、国家产业政策的不明确,以及原有制度的缺陷,甚至是政治利益集团的动荡性等会降低或减少新兴技术产业化所需的承诺和资源的因素. 这些因素的变化往往难于预测,无法完全理解. 根据上述因素的具体描述,本文将宏观经济影响、对社会环境不良影响、突发事件、社会文化、制度方面、法规和标准等6个障碍因素纳入到环境层面障碍因素.

2) 供给层面障碍因素.

供给层面障碍因素是指在新兴技术产业化过程当中,影响到生产者和销售者能否在一定时期一定价格水平上愿意提供并且能提供高质量的新兴产品的因素,涉及到新兴技术自身和新兴市场等要素端和生产端方面的有效供给,包括是否能提高新技术的稳定性和成熟度,能否提高消费者使用的便利性,生产企业或销售企业能否提供有效的新产品以及相关服务等. 因此,本文将生产系统、自然资源和劳动力、新产品质量、技术水平、辅助性产品和服务、基础设施及维护、融资渠道、企业生产成本、生产/供应商9个因素划分到供给层面障碍.

3) 需求层面障碍因素.

需求层面障碍因素,主要是指来自于市场需求方层面的,影响消费者购买意愿并且能购买到新兴技术产品从而形成有效市场需求的因素,包括消费者是否认同新技术产品、是否愿意购买、能否有能力去购买、使用后的感觉等方面. 本文将消费者购买意愿、消费者认知度、社会网络、应用知识、新产品价格等5个障碍因素列入其中.

从图3可见,大部分的障碍因素来自于供给层面,因此能否提供有效的供给(包括关键核心技术的突破、新产品的质量等),是当前新兴技术产业化需要重点消除的障碍. 同时,在ST视角下新兴技术创新生态位的形成和成长,受到现有社会–技术体制的选择压力,以及现有主流市场的路径依赖和锁定. 因此,环境层面的障碍因素也不可轻视.

4 新兴技术产业化障碍因素的动态性分析由于新兴技术产业化过程的复杂性和多阶段性,导致上述3大类型20个障碍因素也呈现出动态性特征,主要体现在两个方面:(1) 处于不同发展阶段的新兴技术产业,其遇到的障碍因素侧重点不同. 因此构成新兴技术创新生态位所要跃迁的“死亡之谷”和“达尔文海”两个鸿沟的障碍因素侧重不一样. 因此,要根据新兴技术创新生态位所处的阶段不同,有针对性地识别其障碍. (2) 不同类型的障碍因素并不是相对独立的,而是相互关联和交互作用的. 需求层面障碍因素影响到有效的供给,而供给层面的障碍因素又反作用于消费者的需求. 消除环境层面的障碍因素有利于促成需求与供给的耦合,而消除需求层面和供给层面的障碍因素又利于共同促成环境层面因素的变革.

认识新兴技术产业化障碍因素的动态性,是运用匹配的生态位策略构建有效保护空间的重要前提,正如Harahap[14]所指出的,不同时期,处于不同阶段的创新生态位应抓住“核心障碍”,从而做出相应的“核心生态位策略”来破解.

5 结语近年来,国内外政府扶持新兴技术产业化的实践反复证明,尽管各国政府出台了各种支持新兴技术产业化的政策措施,但由于对新兴技术产业化过程中的风险及障碍缺乏系统全面的认识和分析,使得相关政策措施在实施效果上远远未达到预期,相关政策举措在推动新兴技术产业化过程中效果并不显著. 因此,本文从ST视角,重新解读了新兴技术产业化所遭遇的障碍,提出这些障碍实际可理解为新兴技术创新生态位需要跨越的“死亡之谷”和“达尔文海”两个鸿沟.

通过文献分析和归纳方法,对挑选出来的3篇具有代表性文献所提到的障碍因素进行归纳和组合,再通过专家打分评价和访谈,最终确定ST视角下新兴技术产业化的20个障碍因素,并将其分为环境层面、供给层面和需求层面3大类型. 在此基础上,提出了障碍因素具有动态性的特征,应该针对新兴技术创新生态位所处的不同阶段采取匹配的生态位策略来应对. 研究结果可以作为一项工具,帮助管理者分析不同新兴技术和新兴产业在不同发展时期所遇到的特定障碍. 同时,提出的动态性障碍因素理念,为研究新兴技术产业化系统的运行机制分析和评价模型构建提供了一个实用的策略.

| [1] |

刘贻新, 张光宇, 谭蓉娟, 等. 国外可持续转型理论的研究脉络及热点探测——基于科学知识图谱视角[J].

华南师范大学学报(社会科学版), 2017(5): 1-11.

LIU Y X, ZHANG G Y, TAN R J, et al. The Research sequence and hotspot of the sustainable transition theory abroad: based on the mapping knowledge view[J]. Journal of South China Normal University (Social Science Edition), 2017(5): 1-11. |

| [2] |

梅亮, 陈劲, 余芳珍. 创新演进与范式转移——可持续转型理论的源起、特征与框架[J].

自然辩证法研究, 2015(10): 36-40.

MEI L, CHEN J, YU F Z. Innovation evolution and paradigm shift--origin, features and framework of sustainability transitions[J]. Studies in dialectics of nature, 2015(10): 36-40. |

| [3] |

刘贻新, 张光宇, 邓晓锋. 战略生态位管理(SNM)与技术创新: 理论背景及其研究框架[J].

系统科学学报, 2015(4): 92-96.

LIU Y X, ZHANG G Y, DENG X F. Strategic niche management (SNM) and technological innovation: theoretical background and research framework[J]. Journal of Systems Science, 2015(4): 92-96. |

| [4] |

陈卓淳. 可持续转型理论中利基研究新进展[J].

科技进步与对策, 2016(4): 156-160.

CHEN Z C. Development of niche analysis in sustainability transition researches[J]. Science&Technology Progress and Policy, 2016(4): 156-160. DOI: 10.6049/kjjbydc.2015070118. |

| [5] |

刘贻新, 张光宇, 杨诗炜, 等. 国内战略生态位管理(SNM)研究的知识图谱: 基于CiteSpaceⅢ的计量分析[J].

广东工业大学学报, 2017(3): 59-66.

LIU Y X, ZHANG G Y, YANG S W, et al. A research on mapping knowledge domains of strategic niche management (SNM) in China: based on the quantitative analysis of cite spaceⅢ[J]. Journal of Guangdong University of Technology, 2017(3): 59-66. |

| [6] |

薛奕曦, 邵鲁宁, 尤建新, 等. 面向新能源汽车的社会—技术域分析及其转型推动研究[J].

中国软科学, 2013(3): 78-88.

XUE Y X, SHAO L N, YOU J X, et al. Research on transition to alternative fuel vehicles: social-technical regime analysis in China[J]. China Soft Science, 2013(3): 78-88. |

| [7] | 张光宇, 谢卫红, 胡仁杰, 等. 颠覆性创新: SNM视角[M]. 31. 北京: 科学出版社. 2016. |

| [8] | 杰弗里 摩尔, 陈劲. 公司进化论[J]. 中国机电工业, 2014(9): 84. |

| [9] | EHLERS V. Unlocking our future: Toward a new national science policy[R], 1998. |

| [10] | SCHOT J, GEELS F W. Strategic niche management and sustainable innovation journeys: theory, findings, research agenda, and policy[J]. Technology Analysis & Strategic Management, 2008, 20(5): 537-554. |

| [11] | KAMP L M, VANHEULE L F I. Review of the small wind turbine sector in Kenya: Status and bottlenecks for growth[J]. Renewable & Sustainable Energy Reviews, 2015, 49: 470-480. |

| [12] | XUE Y, YOU J, LIANG X, et al. Adopting strategic niche management to evaluate EV demonstration projects in China[J]. Sustainability, 2016, 8(2): 142. DOI: 10.3390/su8020142. |

| [13] | BAKKER S, LEGUIJT P, VAN LENTE H. Niche accumulation and standardization-the case of electric vehicle recharging plugs[J]. Journal of Cleaner Production, 2015, 94: 155-164. DOI: 10.1016/j.jclepro.2015.01.069. |

| [14] | KAMP L M, BERMÚDEZ Forn E. Ethiopia’s emerging domestic biogas sector: current status, bottlenecks and drivers[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2016, 60: 475-488. DOI: 10.1016/j.rser.2016.01.068. |

| [15] | HARAHAP B. Barriers & niche strategies for scaling-up technology firms at the base of pyramid[D]. The Delft University of Technology, 2014. |

| [16] | ORTT J, LANGLEY D, PALS N. Ten niche strategies to commercialize new high-tech products[Z]. Den Haag: 2013. |

| [17] | KEMP R, SCHOT J, HOOGMA R. Regime shifts to sustainability through processes of niche formation: The approach of strategic niche management[J]. Technology Analysis & Strategic Management, 1998, 10(2): 175-195. |

| [18] |

任伟宏, 黄鲁成. 研发产业发展水平评价权重确定方法研究[J].

科技管理研究, 2008(2): 72-74.

REN W H, HUANG L C. Research on the method of determining the weight of the development level research and development industry[J]. Science and Technology Management Research, 2008(2): 72-74. |

| [19] |

吴玉萍. 基于模糊群决策模型的煤炭产业安全评价研究[J].

工业技术经济, 2011(6): 59-64.

WU Y P. Coal industry security evaluation based on fuzzy group decision making[J]. Industrial Technology&Economy, 2011(6): 59-64. |

| [20] |

周昊, 刘俊勇, 刘友波, 等. 基于系统动力学的电动汽车规模推演[J].

四川大学学报(工程科学版), 2016(S1): 178-186.

ZHOU H, LIU J Y, LIU Y B, et al. Analysis and simulation of electric vehicles scale evolution based on system dynamics[J]. Journal of Sichuan University(Engineering Science Edition), 2016(S1): 178-186. |

2018, Vol. 35

2018, Vol. 35