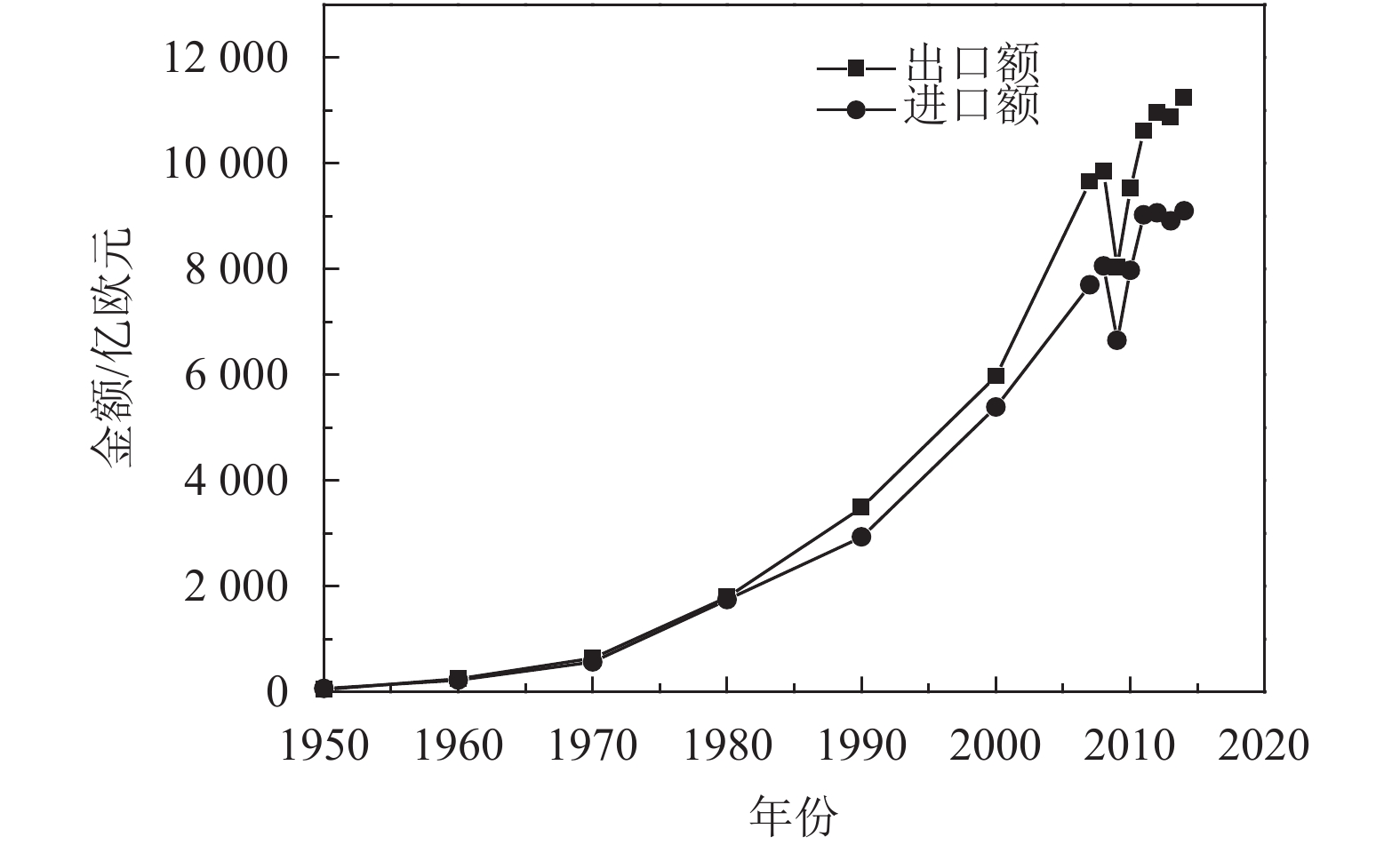

金融是制造业的晴雨表,“德国制造”依靠的是全球的市场. 根据德国国家统计局公布的数据(见图1),从1995年到2008年德国的出口额一直保持强劲的增长,成为德国经济发展的强大引擎. 但2008年的金融海啸重创德国的制造业,使得人均出口金额跌幅超过30%.

危机也孕育着机会. 老牌的工业国家德国和新兴的工业国家日本利用战后重建恰逢第三次工业革命萌芽的机会,依靠自己的市场需求(重建)直接过渡到了工业3.0时代,使之成为世界上举足轻重的制造强国. 而2008年的金融海啸敲响了工业3.0的丧钟. 德国政府紧紧抓住这次产业调整升级的机会,出台了一系列高技术战略和政策:

(1) 2010年发布《德国2020高技术战略》并重点推出11个“未来项目”.

(2) 2010年1月德国经济与科学联盟(Forschung- sunion Wirtschaft-Wissenschaft)启动工业4.0的研究.

(3) 2012年3月正式启动10个总投资达84亿欧元的“未来项目”并首次提出工业4.0的概念.

(4) 2012年4月开始由德国经济与科学联盟和德国国家科学与工程院共同制定工业4.0的发展战略.

(5) 2013年4月德国政府正式发布工业4.0战略计划实施建议.

(6) 2014年4月德国政府正式发布了“工业4.0战略计划实施平台”.

|

图 1 1995-2014年德国的外贸情况进出口额 Figure 1 Development of German foreign trade from 1995 to 2014 |

“在一个‘智能、网络化的世界’里,物联网和服务(the Internet of Things and Services)将渗透到所有的关键领域.……工业4.0的重点是创造智能产品、程序和过程. 其中,智能工厂构成了工业4.0的一个关键特征. ……人、机器和资源如同在一个社交网络里一般自如地相互沟通协作. ……其与智能移动性、智能物流和智能系统网络相对接将使智能工厂成为未来的智能基础设施中的一个关键组成部分. 这将导致传统价值链的转变和新商业模式的出现.”[1] 德国揭开了第四次工业革命的序幕,利用金融海啸对传统制造业的挑战机会,向第四次工业革命进军. 德国联邦政府国务秘书兼工业与经济技术部部长Ernst Burgba- cher特别强调:“德国经济以其强大的工业基础为特征,特别是它的机械与设备制造、汽车工业和能源工业. 工业4.0的实施绝对是未来发展的关键——因为我们不能容忍国家的工业陷入停滞状态.”[1]

如果第一次工业革命的特征是机械化,第二次工业革命的特征是流水线电气自动化,第三次工业革命的特征是信息化,那么,第四次工业革命的特征就是智能化. “将物联网和服务引入制造业就成为第四次工业革命的核心”[1]. 工业3.0使得工厂实现了信息化,这些信息没有联通,而是形成一个个信息孤岛,更没有实现共享. 而工业4.0则是要打破这些信息孤岛和信息间的界限,实现信息的智能化共享. 因此,工业4.0的核心就是信息的智能化共享. 由于有了信息的共享,才产生了海量的数据,从而有了大数据. 英文大数据(Big-Data)并不是简单的数量上的多寡,而是来源于宇宙大爆炸一词(Big Bang).

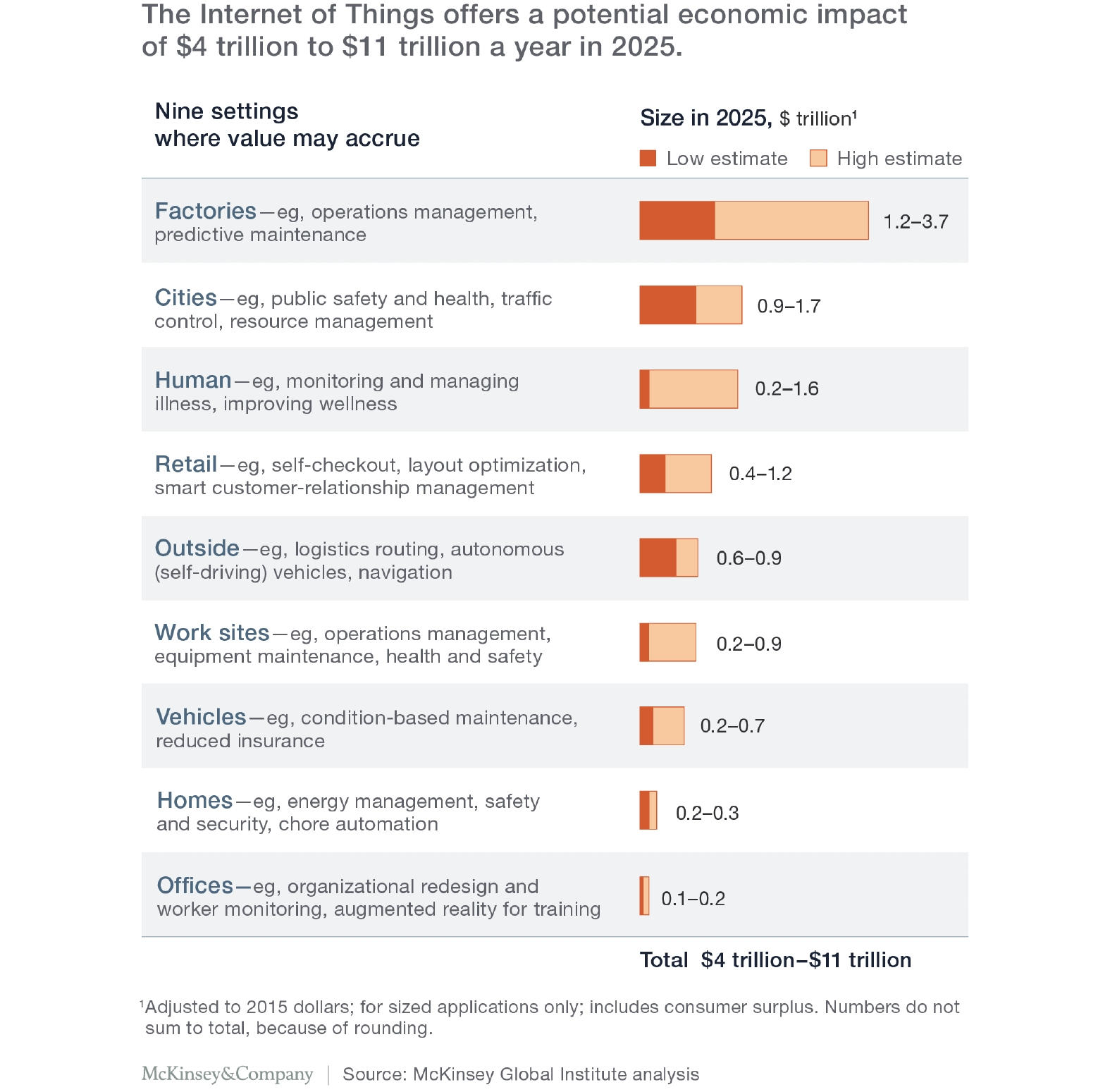

以物联网为核心的工业4.0或智能工厂的提出在世界上引起了巨大的反响,2016年达沃斯全球经济论坛的主题就是“物联网遭遇制造”(Internet of Things meet manufacturing). 美国知名期刊Wall Street Journal于2016年6月10号刊登的长文“A revolution in the making(制造业的革命)”中指出:“Digital technology is transforming manufacturing, making it leaner and smarter—and raising the prospect of an American industrial revival(数字科技正在转移到制造,使得制造更加简捷和智能—再造美国工业)”[2],美国自2013年起连续举办“智能制造CEO峰会”等等,应对第四次工业革命的到来. 麦肯锡2015年预测到2025年物联网业的贡献在4~11万亿美元的规模,而物联网在工厂的应用排在第一位(1.2~3.7万亿)(如图2所示).

2 “中国制造2025”的关键是由中国组装迈向中国制造第四次工业革命也是我国一个重大机遇,2015年政府工作报告中指出要实施“中国制造2025”,坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展,加快从制造大国转向制造强国. 中国政府于2015年5月19号发布了“中国制造2025”,提出了“三步走”的制造强国蓝图. 即第一步:到2025年进入制造强国的行列;第二步:到2035年我国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平;第三步:到2049年我国制造业大国地位更加巩固、综合实力进入世界制造强国前列. 可见,实现我国成为世界制造业强国的关键是第一步,打好基础. 根据中国工程院发布的《制造业强国战略研究》(综合卷),我国制造业的主要问题是“创新能力不强、核心技术薄弱和共性技术缺位等”,同时指出中国制造升级版发展方向是最后实现“智能化”.

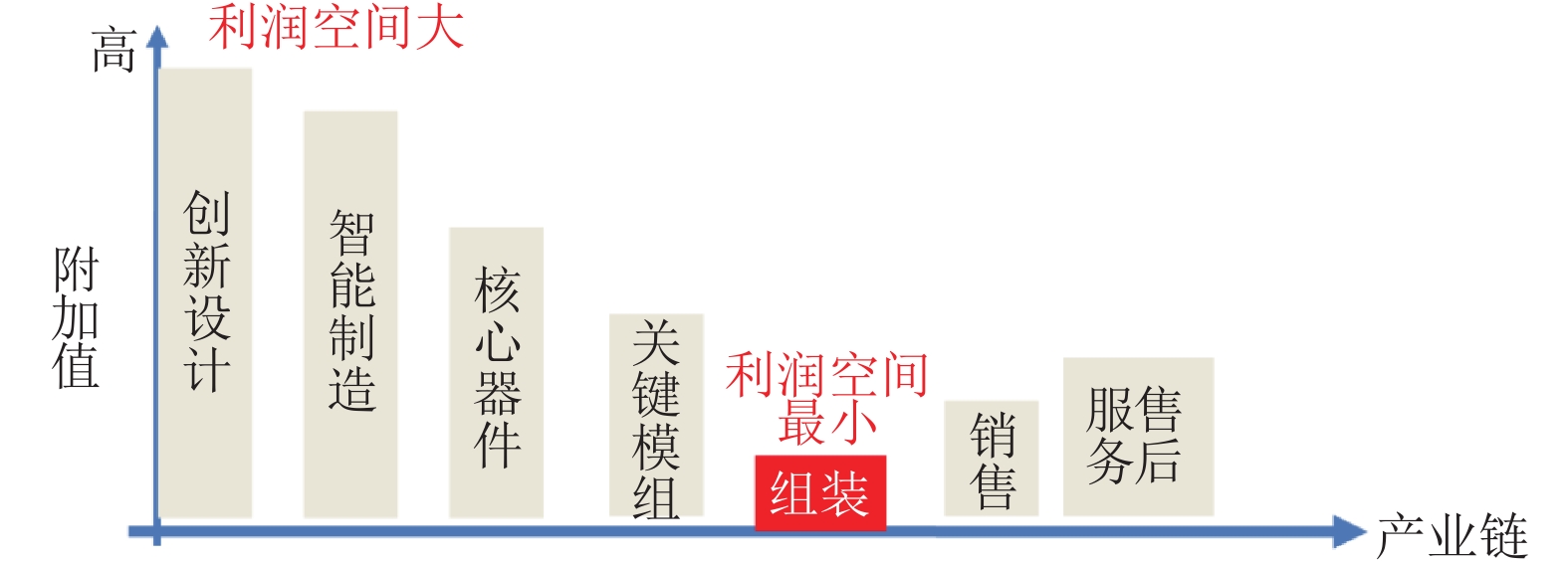

在过去的20年中国制造业取得了举世瞩目的进展,成为“世界工厂”. 但仔细观察,很多国外大公司的产品后面标注的是“中国组装(Assembled in China)”,如苹果公司的iPhone、iPad、耳机等产品;亚马孙发布的电子书阅读器Kindle4;三星公司出品的多种锂电池;Kingston的多款存储器;Epson等公司打印机的多类硒鼓;日本理光出品的锂电池;Belkin公司的几款转换接头等. 这从另外一个角度说明了我国制造业的不足,即我国现在更多的是基于“组装”的世界工厂(Assembled in China)而不是中国制造的世界工厂(Made in China),离“制造”还有一个巨大的鸿沟. 由于我国的制造业是基于“组装”,因此一定处于价值链的最低端.

如图3所示的产业链价值微笑曲线,在组装阶段成本的85%以上决定于之前的各个部分. 以美国市场上售价600美元的苹果iPhone手机为例,在整个的价值链中,中国组装仅仅占整体价值的1.09%(见表1,数据来源于美国Michigan大学管理学院Mark J. Perry教授[4]).

|

图 3 产业价值链微笑曲线 Figure 3 Added values of the product chain |

| 表 1 苹果手机价值链的分布 Table 1 The value distributions of different parts for an iPhone |

不仅如此,组装也是最容易被复制甚至被替代的. 不仅仅可以被其他发展中国家(如越南、墨西哥、巴西等等)简单地替代,而且也很容易在第四次工业革命的趋势下被发达国家所替代. 根据2012年美国波斯顿咨询公司发布的研究报告预测:从中国出口到美国货物中的30%在2020年可以实现美国本土生产,这敲响了“中国组装”的警钟. “中国制造2025”的第一步的核心是从中国“组装”迈向中国“制造”,这不是简单的“爬坡”,而是要跨越.

但凡到了一个“革命”关口,就有了弯道超车的机会. 尽管我国的制造业很大程度上没有达到工业3.0的程度,而革命的含义表明工业4.0不是由工业3.0简单地过渡而来,正如第二次工业革命不是由工业1.0简单地过渡而来一样. 我国的制造业基地中很多的工厂仅仅是工业3.0的初期,甚至只是工业2.0阶段. 第一次工业革命起于欧洲,盛于欧洲. 同样第二次工业革命的萌芽也是起源于欧洲,但那时候美洲尚未有工业,根本没有实施工业1.0,或许连实施工业1.0的基础都不存在. 但抓住工业2.0的机会,弯道超车,没有全面实施工业1.0,而是直接进入工业2.0,使得美国迅速成为了工业2.0时代的工业强国,并引领了工业3.0的发展,同时也引领了工业3.0时代主要的颠覆性创新. 反观欧洲,当时由于有工业1.0的负担,特别是“发达”的工业1.0基础设施和完整的配套产业环境以及相关产业链产品的市场,即使已经有了工业2.0的萌芽,可是要想全面实施工业2.0就面临着完全抛弃工业1.0基础的抉择. 因为一个革命的到来,是不可能通过基于现有的环境进行逐步演变和改良而过渡过去的,必然得通过革命的方式来进行.

现在工业4.0的萌芽起源于欧美工业强国,但这也给我国学习美国当年进入工业2.0那样的机会. 而现在工业的核心精髓是制造业,所以现在来临的工业革命就是颠覆传统的制造业. 凡是制造业领先的国家都必须接受阵痛,甚至毁灭,才有可能革命成功. 而我国的世界工厂目前主要是基于”组装”的世界工厂,不是以工业3.0为核心基础的制造. 这就给我国的工业提供了一个千载难逢的大好时机. 一是发达国家面临“整个颠覆工业3.0”,但工业3.0的产品依然在市场上流通. 这些发达国家的经济和社会都必须依赖于这些产品. 发达国家需要维持市场,更需要维持产品的持续性和连贯性,需要“缓慢地替换”自己的生产线到符合工业4.0的生产过程. 在此过渡期间,发达国家必须迅速大量释放出自己原来的产品. 我国作为组装大国是他们的不二人选,因为中国有强大的组装基础和组装环境配套能力. 这样,可以维持经济持续高速增长而不会导致经济危机(每一次工业革命的前奏就是严重的经济危机). 第二个机会就是我国弯道超车构建第四次工业革命环境和基础,实现“中国制造2025”. 因为是工业革命,而我国没有完整工业3.0的基础,也就没有摧毁工业3.0重造工业4.0的包袱. 我国没有工业3.0的基础而开始工业4.0,就和摧毁工业3.0的基础后再建工业4.0的西方发达国家站到了同一起跑线. 而我国没有以往工业基础的负担,可以在一张白纸上描绘最美丽的工业4.0的蓝图,可以以最低的成本代价和最快的速度进入工业4.0. 而西方发达国家不可能完全摧毁工业3.0的环境和基础,势必会较长期地从工业3.0往工业4.0来过渡(否则就是第三次世界大战). 抓住这个谁也不想打仗的机遇,我国可以在维持“世界组装工厂”保持经济增长的同时,构建完整的工业4.0环境和基础. 到2025年真正开始工业4.0下的制造,到2035年构建出世界一流的工业4.0制造基础,到2049年绝对引领工业4.0. 仿照美国直接进入工业2.0后又引领工业3.0的成功案例,到本世纪下半叶我国率先引领工业5.0并成为工业5.0的不可替代的世界制造业强国.

3 我国对物联网的重视程度和热度远逊于西方显而易见,“中国制造2025”就是“工业4.0(智能制造)”的中国版,其核心是物联网与制造业的有机结合(或工业物联网),也就是十八大提出的“工业化与信息化的融合(两化融合)”. 物联网代表了第四次工业革命的核心,成为全球的热点词汇. 由于德国是2014年发布的工业4.0,网络上甚至将2014年称为“物联网元年”(The Year of Internet-of-Things).

据Forester等国际权威机构预测,到2020年物联网的全球产值将高达数万亿美元,而国际知名的麦肯锡公司2015年预测2025年物联网的市场将在4~11万亿美元(折算成2015年的美元)(如图2所示),这导致物联网的持续热度.

社会上对物联网的热度与搜索引擎搜索结果应该是成正相关的. Google的搜索结果都是在国外进行的,同期偶尔也进行百度的搜索. 由表2可以看出,Google英文物联网搜索的结果要远远高于中文物联网. 也就是说“物联网元年”后,海外对于物联网异常关注. 然后开始逐步降温,到2016年的关注低谷(但也是2亿多条). 于2017年初开始又一轮的关注. 反观中文物联网一词出现的频繁度,一直属于持续升温的过程. 在2016年底之前中文世界对于物联网的热度比不上海外的零头. 2018年初谷歌搜索英文物联网结果是2017年10月份的40%,而百度搜索的中文物联网条目仅仅是2017年10月份的17%,即使现在,百度搜索中文物联网的结果也仅仅是Google搜索英文物联网结果的十分之一. 由于中文的物联网词汇主要出现于中文媒体,可见我国对于物联网的热度依然不够,国内全社会尚未真正认识到物联网的重要性.

| 表 2 物联网词汇出现的频繁度 Table 2 Popularity of the word "Internet of things" in the media |

由于物联网在第四次工业革命中起着至关重要的作用,在西方社会上被如此地关注. 为了抓住这个百年不遇的机会,欧盟出台了很多关于物联网方面的政策:

(1) 2009年9月份欧盟发布了“物联网研究重点专项”(Cluster of European Research Program on Internet-of-Things: CERP—IoT):欧盟物联网重大研发专项的目的是强化欧洲基于物联网方面的能力以及使得正在进行的各种项目协调一致. 物联网将提升整个欧洲的竞争力而且物联网也是发展基于信息化的经济和社会的一个重要驱动力. 已经启动了广泛涵盖研究到应用的项目.[5]

(2) 2009年6月18日欧盟委员会向欧盟议会提交“欧盟物联网行动计划”.[6]

(3) 2009年9月欧盟委会发布了“欧盟物联网战略研究路线图”(Internet of Things: Strategic Research Roadmap)[7],并进一步明确了欧盟到2010年、2015年和2020年3个阶段物联网的研究路线图.

(4) 2009年11月,欧盟委员会以政策文件的形式对外发布了《未来物联网战略》,计划让欧洲在基于互联网的智能基础设施发展上引领全球.[6]

(5) 2011年11月3号欧盟议会批准“欧盟物联网行动计划”(成为欧盟的法律文件).

欧盟委员会信息社会与媒体中心主任鲁道夫·施特曼迈尔说:“物联网及其技术是我们的未来.”[8]

4 以物联网为核心的工业4.0需要新型的专业人才以物联网为核心的第四次工业革命带来了各方面的变革和新的需求,题为“Meet the skilled manufacturing workforce of tomorrow”[9]指出:“当人们联想到制造业,总是不假思索地想到大量的无特殊技能的而且可以随时被替代的工人. 这不是未来的制造业. 未来的制造业把革命性的IT技术应用到极致. 换句话说,所需要的并非人们想象的传统制造业需要的那类人.”

新一轮工业的革命迫切需要新的人才,特别是物联网相关的人才. 因此,海外大量的大学开设了物联网相关的课程,甚至物联网专业. 2015年9月利用Google搜索英文的“物联网课程”一词,得到了2.91亿条结果. 为了应对将来对于物联网专业人士的需求,包括剑桥大学这样的知名高校也开设了物联网相关的课程. 甚至一些海外大学开设了“物联网”的本科专业. 表3罗列了部分国外知名大学开设的物联网相关课程情况.

| 表 3 部分国际著名高校开设物联网相关课程 Table 3 Some world-class universities offer courses on IoTs |

尽管我国也设置了大量的物联网专业,但没有从根本上引起全社会的重视. 物联网专业仅仅是流于形式. 以物联网为核心的工业4.0时代需要海量的智能制造流程上的操作工程师,而不是现在工业3.0的流水线上的技术工程师. 这些操作工程师是具备非常综合的素质和宽广的技术背景及其相关的知识的复合型工程人才,而不是简单的传统机械工程师或电气工程师、电子工程师或控制工程师等等. 这些将来所需要的操作工程师不是简简单单地在某个专业下增加几门选修课而已,而是从开始就按照物联网的需求来进行课程的设置和培养. 如前所述:物联网为核心的共享经济首先是打破信息化的孤岛,实现信息的共享. 因此,物联网所需求的人才培养首先要打破知识的孤岛,由传统的离散式孤立“纵向知识井”教学走向“横向知识网”的培养. 它不是简单的跨学科,而是打破学科界限的融会贯通式的以应用为牵引的教学. 这就对高等工程教育提出了新的挑战,也就是眼下新工科需要解决的问题和发展方向. 借助于物联网教育的需求,也是使得我国由高教大国走向高教强国的捷径.

5 物联网是信息化的必然结果尽管在海外物联网很热,但关于物联网的定义一直众说纷纭,在互联网上可以找到上百个不同的定义,主要有如下几种:

(1) 物联网是射频电子标签(RFID)的应用. 因此很多RFID企业一转眼就成了“物联网”企业. 可是早在1999年就提出了RFID的完整概念(其技术可以追溯到1948年),但那时候没有人认为RFID与物联网有关(甚至还没有物联网的概念).

(2) 物联网是下一代互联网的应用. 可是关于下一代互联网的定义到现在也没有统一.

(3) 物联网是无线传感器网络的应用. 无线传感器网络很早就出现了,一直在应用.

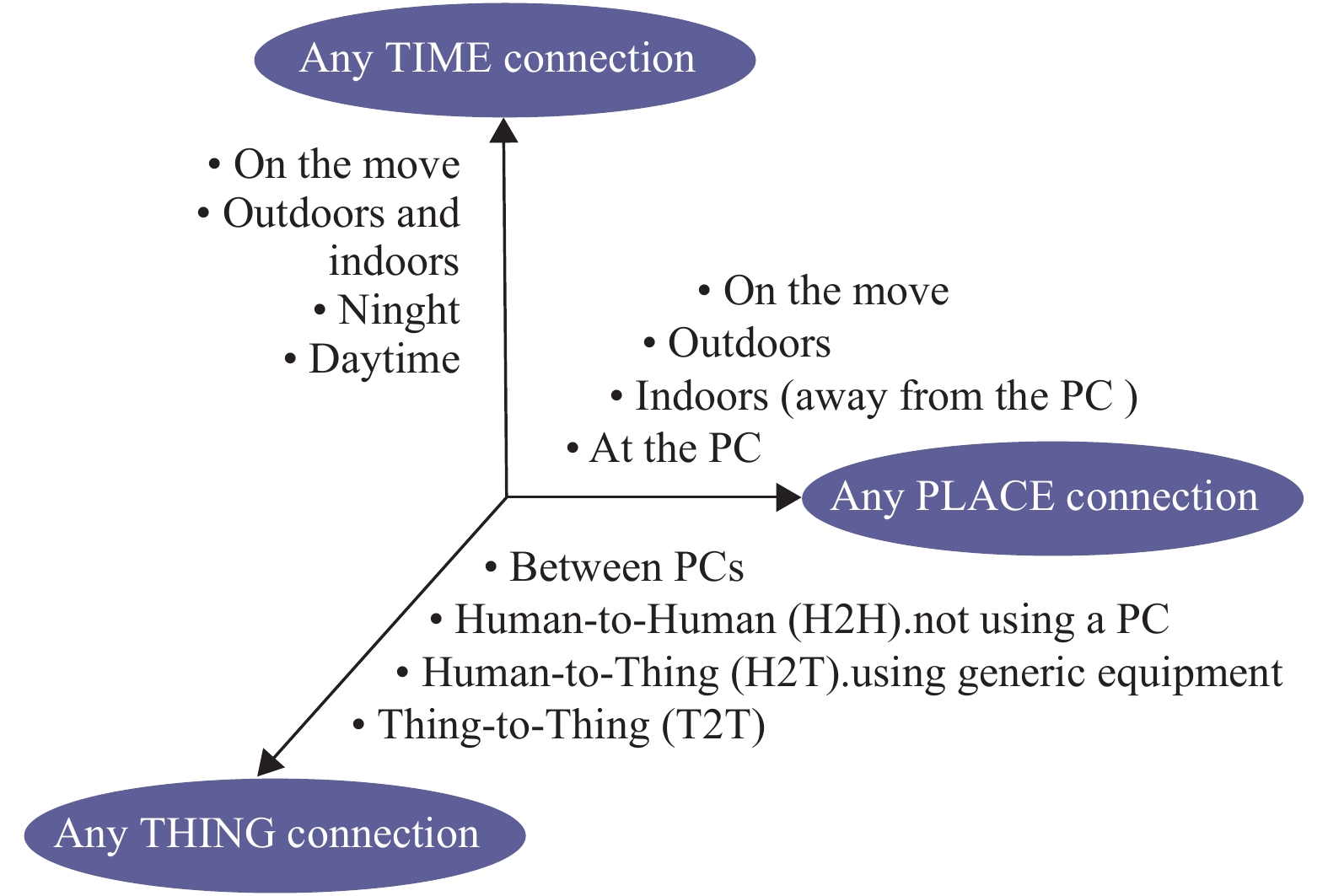

很显然,上述3个通行的说法相互之间都不相互认可. 可见,这些都不是物联网. 早在2005年11月份国际电信联盟(ITU)就发布了《物联网白皮书》(The Internet of Things). 在这个白皮书中明确了物联网必须具备的3个ANY[10]:任何时候、任何地点及任何物体都必须被连接起来. 关于物联网的研究和讨论从2005年的《物联网白皮书》后形成了第一个高潮(见参考文献[11-12]及其索引文献).

|

图 4 国际电联ITU给出的3个“ANY” Figure 4 ITU degines the "3 ANY" for IoTs |

显而易见,目前的任何技术(如电子标签RFID、无线传感器网络WSN、互联网、M2M等等)都根本无法做到这一点. 现在仅仅是物联网的萌芽时代. 欧盟发表的“物联网——欧洲行动计划”中提到:“物联网不应该看作是互联网的技术延伸,而是建立在自成体系基础构架之上并由一系列新的独立的新系统组合而成”[6]. 目前的各种技术都是把客观物理世界信息化的手段,通过这一系列不同的信息化技术和手段,物理世界(物和人以及相关联的事)被数字化,形成了一个新的对应的空间:数据空间(或Cyberspace). 越趋近3个“ANY”的实现,这个数据空间就越大越丰富. 这样,信息化的结果就使得仅有的一个空间(物理空间)变成了两个相关的空间(物理空间与数据空间). PC的普及和互联网的出现使得大家可以通过邮件相互沟通、通过网络主动获得所需要的信息. 这时候的互联网本质上是把(通过PC)信息化后的人通过互联网连接到了一起(Internet of people);当人进入“数据空间”后,“数字化的人们”就想在数据空间被服务:需要政府能够在数据空间服务数据化的人,即政府被数字化→eGovernment;需要金融能够在数据空间服务数据化的人,即银行被数字化→eBanking;需要社区服务能够在数据空间服务数据化的人,即社区被数字化→eCommunity,如此等等. 因此在2000年前后互联网已经变成了服务网(Internet of service);当服务进入了数据空间,被服务的对象和服务对象就需要知道服务时候的位置及属性. 因此,就需要有跟踪、定位、识别. 这些都需要参考,也就是服务对象和被服务对象周围的事物需要一同进入数据空间. 这时候就是物联网(Internet of things). 当周边的事物都进入了数据空间(Cyberspace),人的社交和情感交流也随之进入了数据空间(社交空间). 由此可见,物联网是随着人的信息化和对应于人的服务的信息化后的必然结果.

当人、服务和人生活的环境都变换到数据空间后,人们也希望把整个工厂的工作环境和生产流程变换到数据空间→智能化工厂. 所有这一切的前提条件有两个:第一个是针对所有的人、涉及到的物、服务、生产流程以及生活环境等等这些构成广义物理空间的“物”的数据采集(或感知);第二个就是实现它们之间的互相连接. 由于工业4.0的深入实施和物联网的普及,可以想象将来需要海量的数据采集设备. 国际知名大公司(如Intel、CISCO、Ericsson等)和国际知名的咨询公司(如Morgan Stanley、Gartner、ABI等等)预测到了2020年全球链接到网上的数据采集设备将高达208亿~750亿个(见表4)[13].

| 表 4 2020年全球物联网设备安装预测 Table 4 devices connected to the IoT by 2020 |

每一个数据就相对于一粒沙子,而一个个数据“沙子”堆积成山. “积土成山,风雨兴焉. 积水成渊,蛟龙生焉”,这就是物联网. 物联网不是简单的“万物互联”或“大数据”,由于有了数据空间,就形成了一个新的资源:数据资源. 工业3.0之前的经济是基于物理自然资源的经济,以消耗自然资源为代价. 因此,从工业1.0到工业3.0都是自然资源的消耗型经济,一定会产生自然资源的独占,进而对资源的争夺和最后导致战争. 因为自然资源不具备可复制性和共享性. 而数据资源天然具备无限可复制性以及共享性,不存在独占和消耗性.

物联网就是联通物理空间和数据空间(Cybers- pace),而物联网技术就是利用两个空间、开发利用两种资源的技术[14]. 其核心是如何利用数据资源,因此,基于物联网的经济本质上是共享性经济,这也就是工业4.0的核心:基于数据资源的共享性经济.

6 物联网面临的挑战简单说来,物联网就是通过一系列信息化的技术手段让“物会说话”. 物联网就是人、物、服务、生产流程、社区、事件(如健康、状态等等)以及生活环境和各种资源如同在同一个社交网络里面灵活自如地相互有选择的沟通协作. 而实现这些的技术手段可以是电子标签RFID,可以是条形码,可以是无线传感器网络,也可以是依托于下一代互联网. “会说话”就意味着是双向的信息流、是相互共享的信息流、是信息不断增加的过程,而不是以往各种信息化技术对于信息简单的数据采集、数据存储、数据传输和数字信号处理. “会说话”的结果是说出“事”来,达到“见人说人话、见鬼说鬼话”,亦即所谓的“智能化”. 这就是物联网技术的核心价值所在,也是共享经济的根髓. 工业4.0就是让“生产流程会说话”, “人、机器和资源如同在一个社交网络里一般自如地相互沟通协作”[15]. 这也是物联网与互联网的最本质区别. 为了达到这个目的,物联网面临很多挑战. 而首先需要解决的是如下挑战:

(1) 哪些物亟需会说话:制造业是国家经济之基础,是国家繁荣稳定之根基. 而产品的成品率和生产效率决定了一个企业的存亡. 企业需要精确地知道每一个工序过程对成品率的影响,流水线上物料的物流与成品率和生产效率的关系,所用部件质量的涨落对成品率的影响,流水线上每一个机器的具体工作状态与健康状态等等,这些恰恰构成了智能制造的核心技术部分. 所以,生产过程中各个工位、各个工序,生产流程中的每一个细节步骤、各个机器每时每刻的工作状态、流水线上物流实时状态、车间内物流状况以及厂区内物流状况等等,都需要时时刻刻“说话”. 换句话说就是需要实时地智能化地进行生产线上所有机器的健康监控、生产过程的健康监控、场内物流状态实时智能化监控、生产线物料状态实时智能监控、每一个步骤的产品质量实时监控等等. 总之就是产品生产过程中涉及到的人、物料、服务、生产流程以及车间内外物流环境等等的健康状态的实时智能化监控. 让“产品生产过程中涉及到的人、物料、服务、生产流程以及车间内外物流环境等等会说话”,智能制造的核心就是以提升成品率与效率为核心,以提升产品品质为牵引.

社会的安定是国家安定第一要素,而社会安定的关键是安全,特别是日常不得不使用的物体的安全. 因此,楼宇桥梁公共交通设施等等需要“会说话”,来及时反馈这些物体的健康状况. 输油气管道长埋于地下,即使是铺设时完好无缺,难免长时间后老化. 人们需要让这些设施实时说话来告诉其健康状况,以避免灾难.

(2) 如何将海量的物连接:海量物体以无线为主的链接构架成为一大难题. 目前现有的任何构架都无法满足物联网的需求,需要新的无线构架.

(3) 如何保持永远在线:亟需说话的物必须保证ITU标定的“3个ANY”,即永远在线. 如此海量的连接并始终保持在线状态,给网络提出了一个巨大的难题.

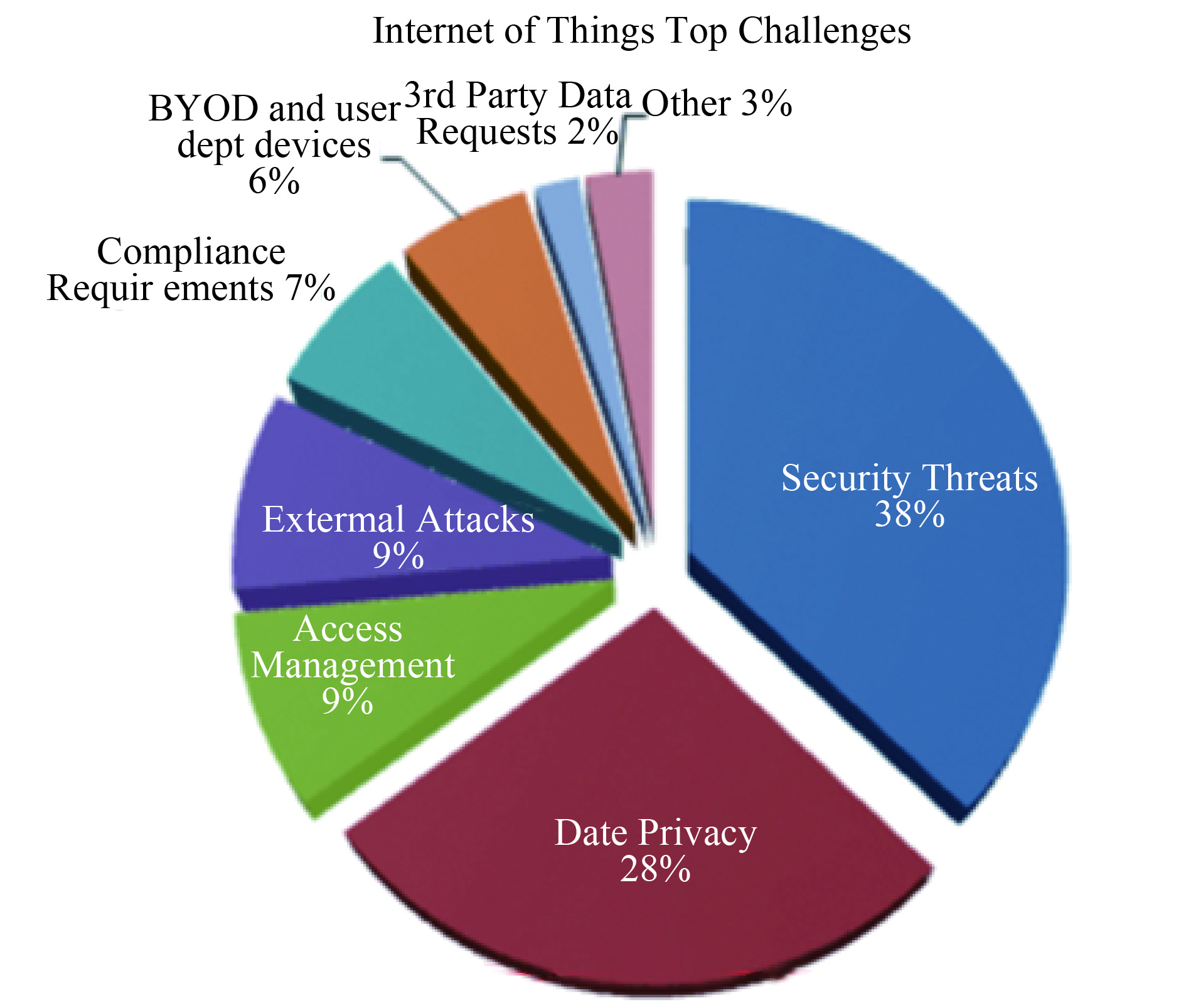

(4) 隐私与信息安全:既然物联网就是“让物会说话”,谁该“听到”和谁不该“听到”等,成为巨大的隐私问题. 根据Janco公司的调查[16](如图5所示)可以看出高达66%的受访者担心物联网时代的信息安全和隐私问题. 而目前尚未有完好的解决方案.

|

图 5 物联网的十大挑战 Figure 5 Internet of Things top challenges by Janco Associates |

信息化催生了物联网,而物联网又推动了进一步的信息化. 物联网的发展催生了分布式大数据(由于数据采集节点),而分布式大数据需要分布式云计算和深度学习,分布式大数据和永远在线需要全新的网络支撑,无线大数据将成为技术的制高点.

“中国制造2025”必须满足“7C”原则:

(1) 可连通性:实现万物互联是物联网的基础工程. 没有足够普及的连接就没有物联网的存在基础. 数亿台电脑的连接构筑了互联网辉煌;数十亿部手机的连接形成了无线互联网(派生出微信、支付宝、等等);New Relic公司主编Fredric Paul指出到2030年将有高达1 250亿的器件被连接,将创造出巨大的商机,需要新型的网络来支撑这数百亿上千亿的节点.

(2) 可通信性:这上千亿的节点需要实时的、智能化的、有选择的、以内容为基础的信息交互. 而目前的通信架构则是与信息内容无关的分发式通信构架.

(3) 可定制性:由于预测(Prediction)的需求,不同的应用对于同一组数据来说就需要有不同的Prediction. 这个“可定制性”是基于个体化的可定制性,有选择的可定制性.

(4) 可重构性:由于节点的海量性(数百亿上千亿个节点),节点的可重构性及其承载的网络的可重构性成为必需. 而目前的可重构性尚未能够满足此类要求. 同样,在某种“3P”的要求之下,数据特征的可重构性成为另一个维度的可重构,而智能化交互数据的网络又不得不具备可重构的特性.

(5) 可计算性:由于海量的节点带来了海量的数据,分布式的大数据需要分布式的云计算和雾计算(fog computing). 而每一个数据感知点都提供了海量的数据(如视频图像采集节点),导致这类节点都需要极强的计算能力,这时候雾计算就无法满足要求,尘计算(dust computing)成为关键技术之一. 计算无处不在.

(6) 可控性:目前的数据流是单向的流(感知节点→网络→数据中心),而将来的物联网需要双向的数据流(感知的数据→网络、网络→节点控制信号流)

(7) 低成本:每一个节点的感知成本极低以至于可以扔弃它作为要素之一.

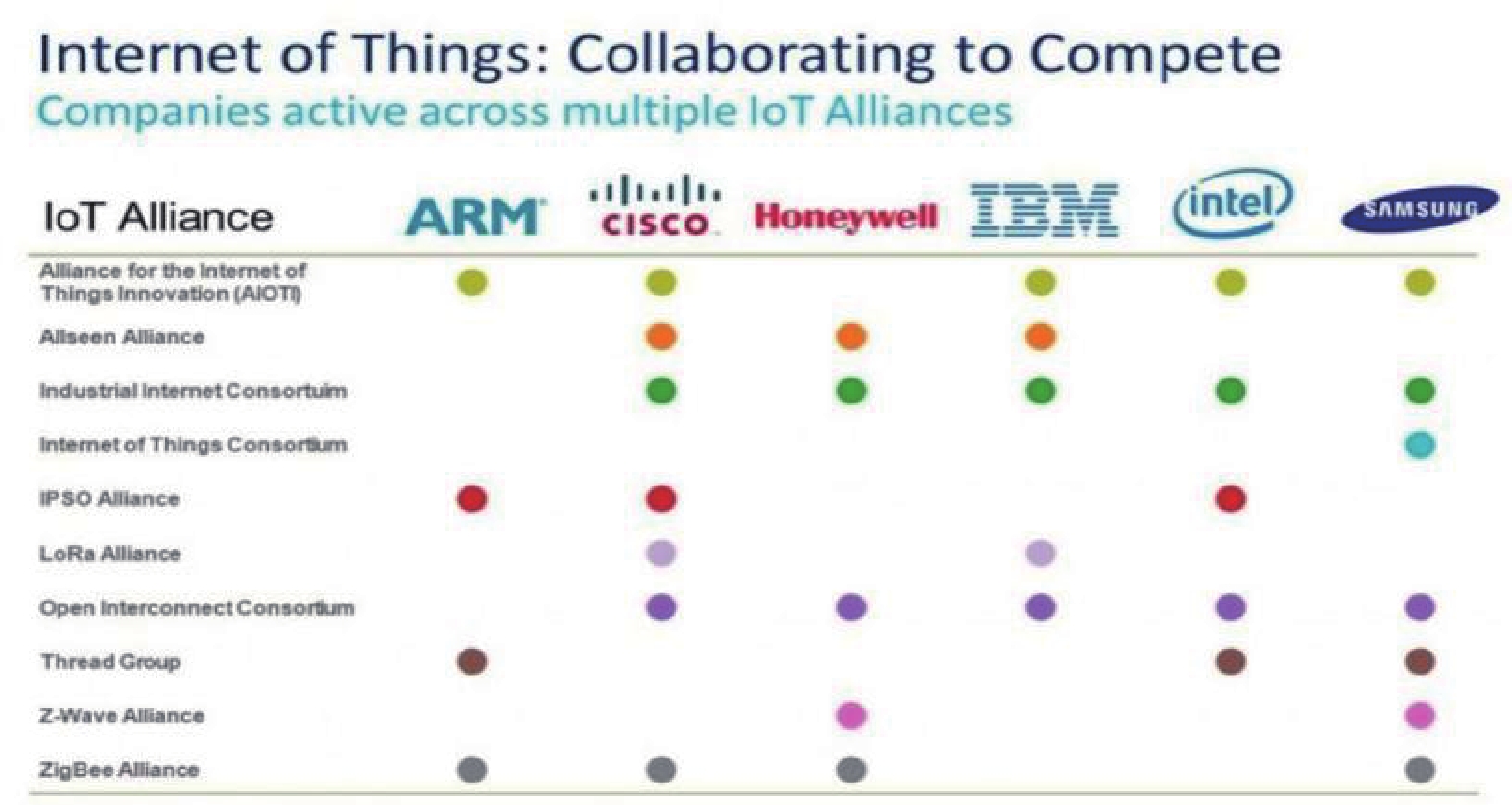

物联网成为全世界争抢的制高点通过组建联盟来制定标准,提升话语权(见图6). 对我国是一个弯道超车的千载难逢的机遇.

|

图 6 世界跨国巨头组建了不同的物联网相关联盟 Figure 6 Those giant multi-nation companies formed the IOT alliances |

| [1] | 德国联邦教育研究部: 工业4.0战略计划实施建议[R/OL]. [2018-02-25]. https://wenku.baidu.com/view/ 64c68929336c1eb91b375d25.html. |

| [2] | KOTEN J. A Revolution in the Making[N/OL]. The Wall Street Journal, (2013-06-10)[2018-02-25]. https://www.wsj.com/articles/SB100014241278873240633 04578522812684722382. |

| [3] | McKinsey & Company[EB/OL]. [2018-02-25]. https://www.mckinsey.com/. |

| [4] | PERRY M J. University of Michigan[EB/OL]. [2018-02-25]. http://mjperry.blogspot.jp/2010/07/iphone-designed-by-apple-in-us.html. |

| [5] | European Research Cluster on the Internet of Things: CERP—IoT[R/OL]. [2018-02-25]. http://www.internet-of-things-research.eu/. |

| [6] | Commission of the European Communities. Internet of Things – An action plan for Europe[R/OL]. (2009-06-18)[2018-02-25]. https://ec.europa.eu/commission/. |

| [7] | Commission of the European Communities. Internet of Things: Strategic Research Roadmap[R/OL]. [2018-02-25]. http://www.internet-of-things-research.eu/pdf/IoT_ Cluster_Strategic_Research_Agenda_2011.pdf. |

| [8] | 海天理财.一本书读懂物联网[M].北京: 清华大学出版社, 2015. |

| [9] | BERNADEN J A. Meet the skilled manufacturing workforce of tomorrow[EB/OL]. [2018-02-25]. https:// www.smartmanufacturinginitiative.com/category/smart-manufacturing/. |

| [10] | ITU. The Internet of Things[R/OL]. [2018-02-25]. https://www.itu.int/net/wsis/tunis/newsroom/stats/The-Internet-of-Things-2005.pdf. |

| [11] | Leaders: " When everything connects”[N]. The Economist, (2007-04-26)[2018-02-25]. |

| [12] |

宁焕生, 徐群玉. 全球物联网发展及中国物联网建设若干思考[J].

电子网学报, 2010, 38(1): 2590-2599.

NING H S, XU Q Y. Some Thoughts on the development of global IoT and construction of China internet of things[J]. Electronics Newspaper, 2010, 38(1): 2590-2599. |

| [13] | ZAEEMHOSAIN S. Reality Check: 50B IoT devices connected by 2020 – beyond the hype and into reality[EB/OL]. (2016-06-28)[2018-02-25]. https://www. rcrwireless.com/20160628/opinion/reality-check-50b-iot-devices-connected-2020-beyond-hype-reality-tag10. |

| [14] | MA J G. Internet-of-Things: Technology Evolution and Challenges[C]// IEEEInt Microwave Symposium (IEEE IMS2014). USA, Tampa Bay: IEEE, 2014. |

| [15] | PAUL F. IoT market keeps growing, with no end in sight[EB/OL]. (2017-10-27)[2018-02-25]. https://www.networkworld.com/article/3238004/internet-of-things/what-happens-when-an-iot-implementation-goes-bad.html. |

| [16] | ASSOCIATES J. Internet of Things top challenges[EB/OL]. [2018-02-25]. https://www.e-janco.com/. |

2018, Vol. 35

2018, Vol. 35