2. 广东工业大学 机电工程学院,广东 广州 510006

2. School of Electromechanical Engineering, Guangdong University of Technology, Guangzhou 510006, China

随着经济全球化的飞速发展,社会竞争也越来越激烈,而作为竞争的产物,科学技术也在不断进步. 对于企业而言,真正的竞争就是产品的竞争,是产品开发能力的竞争. 在这种竞争之下,企业要想生存并拥有自己的行业竞争力,就需要不断进行产品创新[1].

文献[2]对现代产品设计理论研究进行了总结,并得出影响现代设计理论的主要思想是功能思想、并行设计思想、顾客需求质量思想、可持续发展思想等等[3]. 而在这些理论当中,用户需求的获取都是产品设计的起点. 文献[3-9]主要对用户需求的获取和分析进行了研究,提出了一系列相关的需求分析和计算方法. 文献[10]在需求分析的基础上提出了根据需求定义功能的方法. 文献[11]提出了在根据需求分析得出功能的情况下,如何选择最适合待创造产品的功能的方法. 文献[12-13]以产品设计理论为基础,对机械产品的开发进行了研究,给出了机械产品设计相关的一些方法,包括功能的确定、结构设计、外观设计等等. 文献[14]以可拓学理论为基础,将可拓学的3个创造法进行了有效的融合,提出了多功能产品的可拓设计方法等等.

目前几乎所有的产品开发团队都是从市场用户的需求出发,在获得用户需求的基础上,经过分析处理,作为产品开发的依据. 普遍存在的问题在于:用户对待创造产品的期望信息的获取不够全面;根据用户需求调查和分析结果对产品功能的定义方面存在不足,欠缺准确的分析以及映射方法. 这些问题的存在导致产品的开发过程中存在不确定因素,将上述内容作为产品开发的起点,会浪费企业很多的时间和成本投入,也会降低产品开发结果的有效性和准确性.

在可拓学中,认为“用户需要”和“用户需求”是不同的[15],需要是对产品的功能而言的,需求是对产品而言的. 用户需要的是产品的功能而不是产品本身,因此,应该将“用户需要”作为产品创新的出发点之一. 可拓学中的事元模型[16]能够很好地形式化表示用户的需要和产品的功能. 在此基础上,利用可拓学中的拓展分析方法就可以实现对需要和功能的拓展分析,为需要向功能的映射提供了依据与方法. 再通过对功能的可拓变换和优度评价,就可以获得待创造产品所需具备的功能.

文章以事元理论为基础,针对需要和功能的事元模型进行了研究. 提出需要向功能映射的方法,研究了对功能进行事元建模、分析与选择的过程. 通过案例分析,验证了方法的有效性.

1 用户需要的获取及其形式化研究现有大多数用户调查都是以用户的需求为调查对象. 但在经济学中,需求=需要+购买力, 需求是根据需要得出来的,调查表调查的内容实际上是用户的需要. 现实中,由于产品价格的存在,使得用户的某些“需要”不能成为产品开发团队调查到的“需求”. 然而某些需要是可以通过一些技术以及工艺的进步,使得用户拥有对应产品的“购买力”. 所以,对用户的需要进行调查,能得出更加全面、准确的用户信息,更加有助于产品研发团队进行产品开发.

1.1 需要的获取以及重要度的确定方法1) 根据AHP将用户对待创造产品的需要进行层次化,建立需要层次结构模型[17]. 一般可以将顾客的需要分成3个层次,第1层的需要较为宽泛,第2层是对第1层的细化,第3层则是顾客真正的需要.

考虑到在数据处理时的方便性,对于成对比较判断矩阵的一致性,将每个需要的指标包含的子指标准则数目控制在5个以内. 对于复杂的产品,根据具体情况进行需要层数的增加.

2) 用户调查表的设计.

用户调查表[6]的使用是为了产品开发团队获得市场以及用户需要的工具. 用户根据自身的需要填写调查表,而后产品开发团队通过对调查表进行分析,得出市场用户对于待创造产品的某些性能以及特征诉求. 根据用户的这些诉求,产品开发团队就能开发出能够切实满足用户的这些诉求、获得利润的产品.

根据分析方法的选择,调查表可以有很多种形式. 文章应用层次分析法(AHP)[17],具体步骤如下:

(1) 根据两两对比法进行调查表的设计,在保证一致性合格的前提下,对比矩阵标度的定义见表1.

| 表 1 对比矩阵标度定义 Table 1 The scale definition of comparison matrix |

(2) 确定调查表的具体内容与形式,成对比较判断矩阵见表2.

| 表 2 成对比较判断矩阵 Table 2 The comparison judgement matrix |

3) 在调查表中,由于主观性与不确定性因素的存在,对于相同两个需要的比较,给出的结果也不尽相同. 在此情况下,可以将所有调查表中相同两个需要的对比数据进行统计,给出一个能包括所有对比结果的区间<a, b>,通过该区间进行具体计算,就可以得出更加准确的计算结果[18]. 依据调查结果及用户需要事元模型,进行重要度计算, 得出顾客需要的绝对重要度.

4) 通过求解成对比较矩阵的特征值和与特征向量,获得该层次顾客需要的重要度.

5) 在求出其他层次需要的重要度后进行合成[7],得到产品的顾客基本重要度.

6) 根据市场竞争性分析结果,对顾客需要基本重要度进行适当的修正,得到待创造产品中每个需要对应的总重要度.

根据重要度分析表对待创造产品的主要功能和次要功能进行识别. 把重点放在主要功能上,有的放矢更能节省产品创新的时间和成本.

1.2 需要的事元表示在可拓学中,用户的需要是指“没有得到某些基本满足的感受状态”,它是随着社会的发展而不断产生和进化的[18]. 而需要本身的目的性决定了其事元模型的重点特征是“支配对象”,用事元Ani表示为

| ${A_{ni}} = \left( {{O_{ni}},\;\;{c_{ni}},\;\;{v_{ni}}} \right).$ |

根据1.1建立的需要的层次结构模型,依据可拓学中的蕴含分析原理,可以对需要事元进行蕴含分析,以便更加准确地对产品功能进行分析,同时让用户使用产品的过程更加方便、高效.

AHP方法是通过建立需要的层次结构模型,进行相关计算,得出每个需要对于产品的重要度权重,来确定每个需要在产品开发过程中的角色,是产品开发过程中必不可少的信息,也是产品开发过程的前提;需要的蕴含分析则是,通过分析需要之间的关系,最终得出产品中每个需要之间的搭配方式以及实现过程,它注重的是产品在未来使用过程中的细节问题,同时也可以用来辅助产品设计过程相关活动的进行. 这两个过程对产品的开发过程而言都是不可缺少的环节.

为了整个需要获取与分析过程的简便性,将需要蕴含系与AHP分层结构模型相结合,以需要的事元模型为基础,在分层结构模型中建立需要事元蕴含系模型,也方便需要的重要度计算.

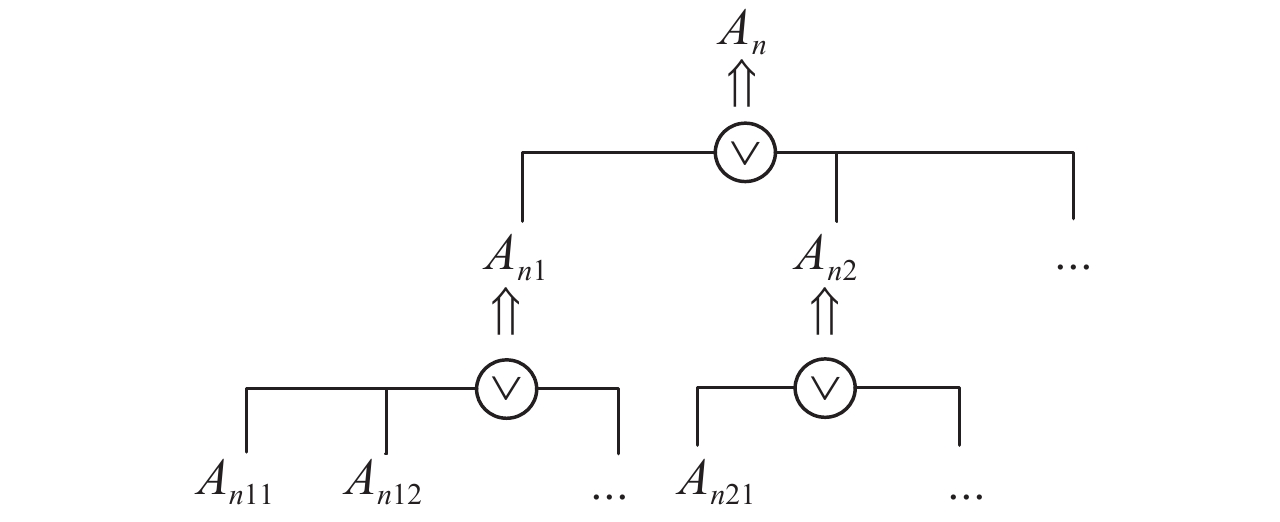

需要事元模型将根据分层情况进行修改,使得每一个需要Anij包含于上层对应的需要Ani,以便后面的分析和操作. 需要事元蕴含系可以是“与蕴含系”、“或蕴含系”和混合蕴含系等等. “或蕴含系”模型如图1所示.

|

图 1 需要事元蕴含系模型 Figure 1 The model of need affair-elements |

“功能”一般指具体物品的“功用”、“效用”和“作用”等. 功能可以分为“主要功能”和“辅助功能”. 功能的实现以产品为承载,使用时通过“动作”的发生,将产品本身的“功用”等特征表现出来. 所以对功能的事元模型描述需要建立在具体使用“动作”以及确定产品(包括工具)的基础上. 当模型中涉及到了具体的产品时,也就意味着模型中将会有“动作”作为对象,除了对应的需要事元模型中已有的“支配对象”作为该动作的特征以外,还有“工具”、“效果”、“位置”、“施动对象”、“接受对象”和“程度”等作为该动作的特征.

所以,功能事元Afi是在需要事元Ani中赋予“工具”、“接受对象”、“方式”、“施动对象”、“效果”、“位置”和“程度”等特征,在此基础上就可以实现需要对应的功能. 功能用事元Afi表示为

| ${A_{fi}} = \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}{{O_{fi}},} & {{c_{fi1}},} & {{v_{fi1}}}\\[5pt]{} & {{c_{fi2}},} & {{v_{fi2}}}\\[5pt]{} & \vdots & \vdots \\[5pt]{} & {{c_{fir}},} & {{v_{fir}}}\end{array}} \right].$ |

在对需要和功能建立可拓模型以后,就比较容易分析需要与功能之间具体的关系,这样有助于将顾客的需要映射成待创造产品中对应满足这些需要的功能,使得产品开发活动更加准确有效.

根据需要的定义与事元的特点可知,对于客户的某个目标,可以有很多种实现的方式. 同理,一个需要事元可以对应多个功能事元. 这些功能事元之间的区别,可以是动作O不同,也可以是特征ci不同(例如方式、工具和程度等等),更多情况下是量值vi不同.

先将需要事元Ani映射成对应的功能事元Afi, 即:在需要事元中,赋予“工具”、“接受对象”、“方式”、“位置”和“程度”等特征及相应的量值. 以功能事元Afi为研究对象,对Afi进行拓展和变换,得到对应需要事元Ani的功能事元集{Afij}. 具体映射方法如下:

1) 需要事元向功能事元的映射

| ${A_{ni}} = \left( {\begin{array}{*{20}{c}}{{O_{ni}},} \;\;\;{{c_{ni}},}\;\;\; {{v_{ni}}}\end{array}} \right) \to {A_{fi}} = \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}{{O_{ni}},} & {{c_{ni1}},} & {{v_{ni1}}}\\[5pt]{} & {{c_{ni2}},} & {{v_{ni2}}}\\[5pt]{} & \vdots & \vdots \\[5pt]{} & {{c_{fir}},} & {{v_{fir}}}\end{array}} \right].$ |

2) 功能事元Afi的拓展分析:可拓学中的拓展分析方法包括发散分析方法、相关分析方法、蕴含分析方法和可扩分析方法,本文对于功能事元的拓展分析,重点应用发散分析方法、蕴含分析方法和可扩分析方法.

(1) 发散分析:从一个功能事元Afi出发,分别对模型的动作、特征以及量值进行拓展,得到与需要事元Ani对应的多个功能事元Afil.

| ${A_{fi}}\left. - \right|{A_{fil}} = \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}{{O_{fil}},} & {{c_{fil1}},} & {{v_{fil1}}}\\[5pt]{} & {{c_{fil2}},} & {{v_{fil2}}}\\[5pt]{} & \vdots & \vdots \\[5pt]{} & {{c_{filr}},} & {{v_{filr}}}\end{array}} \right].$ |

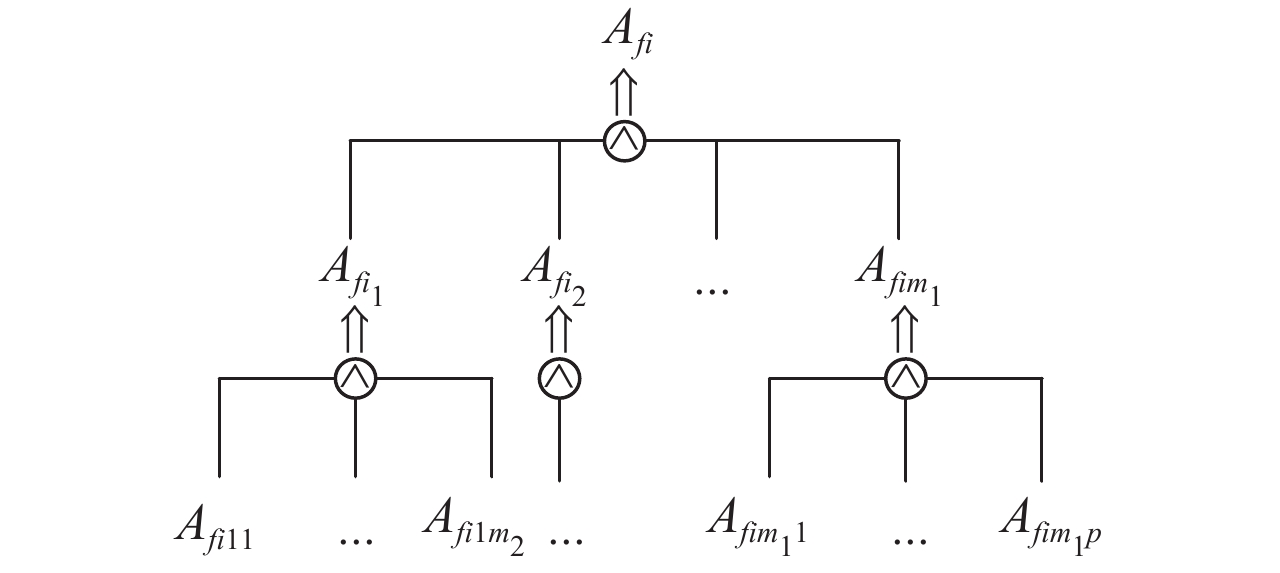

(2) 蕴含分析:在现实中,如果一种功能实现,必然导致另外一种功能实现,这两种功能的关系就是蕴含关系. 也正是蕴含关系的存在,使得某些难以直接实现的或者复杂的功能,可以通过实现该功能蕴含的功能,达到实现该功能的目的. 功能事元蕴含系模型可以是“与蕴含系”、“或蕴含系”和混合蕴含系等等. “与蕴含系”模型如图2所示.

|

图 2 功能事元蕴含系模型 Figure 2 The implication system model of function affair-elements |

(3) 可扩分析:对功能事元Afi的可扩分析包括可组合分析、可分解分析以及可扩缩分析. 根据可组合性,一个功能事元可以与其他的功能组合起来,得到新的功能事元;根据可分解性,一个功能事元可分成若干个子功能事元;根据可扩缩性,可以将功能事元关于某些特征的量值进行扩大或者缩小,得到新的功能事元.

3) 功能事元Afi的可拓变换.

对根据用户需要进行映射得出的对应功能事元进行拓展后,可以得到多个有可能满足对应用户需要的功能. 但是很多情况下拓展出来的结果却并不一定符合实际情况. 这种情况下就需要根据实际背景,通过对功能事元Afi实施可拓变换,得到真正适合待创造产品O且可以满足对应用户需要的多个功能事元Afij.

可拓变换方法包括基本变换、变换的运算和传导变换等,可根据具体问题选择应用,参见文献[15],此不赘述.

3 功能的选择方法在确定需要以及对应的功能集后,还需要评价选择待创造产品所具有的功能. 功能的选择必须以产品的具体运用为基础. 只有有助于或者使产品的使用过程更加方便的功能,才是应该赋予待创造产品的功能,采用专家打分法[11]与可拓学中优度评价方法相结合的方法,对功能事元集合{Afij}进行筛选,得出最适合待创造产品的一个或多个对应功能,并对调查中未被提到的,但在待创造产品中必须考虑的功能进行补充,表示为Aam,得到完整功能表. 具体流程如下:

1) 搜集专家意见.

采取调查问卷的方式,搜集每一位决策专家对产品中每个需要对应的功能选择的意见. 为了确定决策依据,首先需要每位专家填写其心中的语义尺度,用来获得每位专家对于各问项的初始值,初始值为<0, 10>中的任意数,包含的范围也可以重叠.

2) 确定衡量指标.

每个功能事元Afi可以生成若干个功能事元,组成集合{Afi}. 由于{Afi}是对同一功能Afi进行拓展得到的功能集,内部所有功能事元都是同一功能的不同实现,所以重要度相等,这里不需要计算. 所以,参考文献[11, 15]对功能的选择建立如下4个评价特征:MI={技术成熟性,可靠性,可操作性,新颖性},并根据具体问题确定相应的衡量指标. 各指标在功能评价体系中的权重分别为

| $\alpha = \left( {{\alpha _1},{\alpha _2},{\alpha _3},{\alpha _4}} \right),\;\;\sum\limits_{i = 1}^{\rm{4}} {{\alpha _i}} = 1.$ |

3) 建立关联函数.

在可拓学中,用关联函数来刻画论域中的元素具有某种性质的程度,对于不同的衡量指标,建立对应的关联函数,就可以定量化地、客观地表述元素具有某种性质的程度及其量变与质变的过程. 同时,采用适当的函数来计算关联度. 研究对象关于某特征的取值是连续型的,就可以用初等关联函数、简单关联函数等等;如果是离散型的,就用离散型关联函数.

(1) 对于技术成熟性指标,文章认为专家打分的分值在区间<6, 10>时为该技术可以在产品中运用. 在区间<0, 6>内时认为技术尚待完善,不适合在产品中运用. 记X1=<a1, b1>,其中a1=6, b1=10.

(2) 对于可靠性指标而言,文章认为专家打分的分值在区间<5.5, 10>时为具有可靠性,可以在产品中运用. 在区间<0, 5.5>内时认为该功能可靠性不足,不适合在产品中运用.X2=<a2, b2>,其中a2=5.5, b2=10.

(3) 对于可操作性指标而言,文章认为专家打分的分值在区间<4, 10>时为具有可操作性,可以在产品中运用. 在区间<0, 4>内时认为该功能可操作性不足. 记X3=<a3, b3>,其中a3=4, b3=10.

(4) 对于新颖性指标而言,文章认为专家打分的分值在区间<5, 10>时为具新颖性,可以在产品中运用. 在区间<0, 5>内时认为该功能新颖性不足,不适合在产品中运用. 记X4=<a4, b4>,其中a4=5, b4=10.

经过分析可知,上述4个衡量指标的正域均为有限区间<ai, bi>, 且最大值在M=bi处取得. 根据文献[15]可知,它们的关联度都可以用简单关联函数进行计算:

| ${k_i}\left( {{x_i}} \right) = \frac{{{x_i} - {a_i}}}{{{b_i} - {a_i}}},\;\;\;\;\;\;{x_i} \leqslant {b_i}.$ |

在计算中,根据每一个指标对应的正域代入关联函数进行计算就可分别得出每个指标对应的关联度.

4) 计算优度并优选.

在计算中,每个功能Afi对应的优度为

| $\begin{array}{l}C\left( {{A_{fi}}} \right) = \left( {\begin{array}{*{20}{c}}{{\alpha _1},} & {{\alpha _2},} & {{\alpha _3},} & {{\alpha _4}}\end{array}} \right) \cdot \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}{{k_1}\left( {{x_1}} \right)}\\[5pt]{{k_2}\left( {{x_2}} \right)}\\[5pt]{{k_3}\left( {{x_3}} \right)}\\[5pt]{{k_4}\left( {{x_4}} \right)}\end{array}} \right] =\\[10pt] \displaystyle\sum\limits_{i = 1}^4 {{\alpha _i} \cdot } {k_i}\left( {{x_i}} \right).\end{array}$ |

优度计算结果中,优度最大的功能就是待创造产品中最适合具备的功能.

4 案例分析随着社会的不断进步,人们对音乐的理解能力和享受需求越来越高. 然而,对于钢琴之类双手操作的乐器,在演奏的时候需要看着乐谱,但是当需要换页的时候却腾不出手去翻乐谱. W公司是一家专注于乐器市场的公司,其主打产品为各种管弦乐器以及各种乐器用具的开发.

下面以W公司为背景,针对用户需要,利用上述理论方法对待创造产品O前端的开发活动进行研究.

1) 待创造产品O的开发过程中,共有9个用户需要. 这些需要的事元模型如下

| ${A_{n11}} = \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}{{\text{翻}},} & {{\text{支配对象}},} & {{\text{乐谱}}}\end{array}} \right];\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\,\;$ |

| ${A_{n12}} = \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}{{\text{获取}},} & {{\text{支配对象}},} & {{\text{乐谱信息}}}\end{array}} \right];$ |

| ${A_{n13}} = \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}{{\text{装填}},} & {{\text{支配对象}},} & {{\text{乐谱}}}\end{array}} \right];\;\,\;\;\;\;\;\;\;\;$ |

| ${A_{n14}} = \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}{{\text{移动}},} & {{\text{支配对象}},} & {O}\end{array}} \right];\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;$ |

| ${A_{n21}} = \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}{{\text{运行}},} & {{\text{支配对象}},} & {O}\end{array}} \right];\;\,\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;$ |

| ${A_{n22}} = \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}\begin{array}{l}{\text{降低}},\\[15pt]\end{array} & \begin{array}{l}{\text{支配对象}},\\[5pt]{\text{接受对象}},\end{array} & \begin{array}{l}{\text{释放量}},\\[5pt]{\text{能量}},\end{array}\end{array}} \right];$ |

| ${A_{n23}} = \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}{{\text{提高}},} & {{\text{支配对象}},} & {O {\text{的安全系数}}}\end{array}} \right];\;\;\;$ |

| ${A_{n31}} = \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}{{\text{占据}},} & {{\text{支配对象}},} & {{\text{空间}}}\end{array}} \right];\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;$ |

| ${A_{n32}} = \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}{{\text{出现}},} & {{\text{支配对象}},} & {{\text{需要的乐谱}}}\end{array}} \right].\;\;\;\;\;\;\,$ |

2) 根据上述11个需要,进行调查表只要主要内容的设计,其中一个二层对比矩阵见表3.

| 表 3 需要集合{An1}的对比矩阵 Table 3 The comparison matrix of requirements set {An1} |

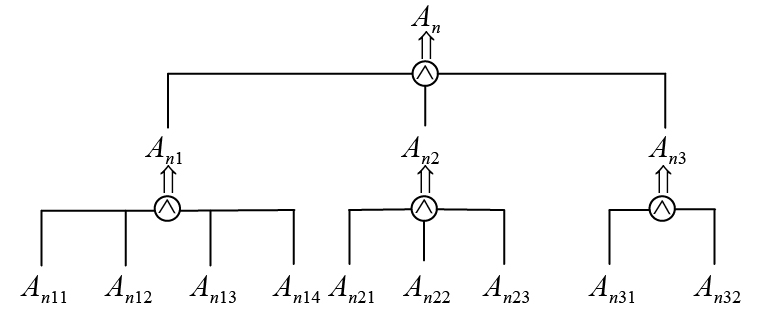

3) 将用户对待创造产品的需要进行层次化分类,结合蕴含分析原理,建立AHP与蕴含分析结合的需要事元的蕴含系模型.

根据第一步的分析,可以将这些需要分成3个层次,具体分层模型如图3.

|

图 3 用户需要事元的蕴含系模型 Figure 3 The implication system model of user need affair-elements |

模型中,{An}表示用户对于待创造产品的需要事元集合;{An1}表示对于产品的操作,用户的需要事元一级子集合. An11~An14表示对于产品的操作,用户的二级子需要事元;{An2}表示对于产品自身的配置,用户需要事元的一级子集合. An21~An23表示对于产品自身的配置,用户的二级子需要事元;{An3}表示对于产品的外观,用户需要事元的一级子集合. An31~An32表示对于产品的外观,用户的二级子需要事元.

此外,该模型同时也是用户需要事元的蕴含分析模型. 对该模型进行分析,可以得出:在第3层事元模型表示的需要实现的情况下,就可以有效地实现用户对产品的需要,即用户对操作、配置以及外观的需要.

4) 根据调查结果的分析和计算可得出(计算过程参考文献[7, 11-12]):待创造产品O中每个需要的重要度见表4.

| 表 4 每个需要的总重要度 Table 4 The total weight of each requirement |

选取重要度较高的需要,以An11和An12为例进行下一步分析.

5) 根据模型中需要事元Ani对应的最底层需要事元Anij对待创造产品O的功能进行映射,得到功能事元集合{Afij}. 篇幅原因,仅列出An11的映射过程.

(1) 将需要事元映射成对应的功能事元.

| $\begin{array}{l}{A_{n11}} = \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}{{\text{翻}},} & {{\text{支配对象}},} & {{\text{乐谱}}}\end{array}} \right]\to\\[10pt] {A_{f11}} = \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}\begin{array}{l}{\text{翻}},\\[33pt]\\\\\end{array} & \begin{array}{l}{\text{支配对象}},\\[5pt]{\text{工具}},\\[5pt]{\text{方式}},\end{array} & \begin{array}{l}{\text{乐谱}}\\[5pt]{O_1}\\[5pt]{\text{自动}}\end{array}\end{array}} \right]\end{array}.$ |

在待创造产品O中,O1是实现功能Af11的部件.

(2) 对功能事元Af11进行拓展分析(这里只进行发散分析和蕴含分析).

① 发散分析

| ${A_{f11}}\left. - \right|\left\{ \begin{array}{l}{A_{f111}} = \left[\!\!\!\!\! {\begin{array}{*{20}{c}}\begin{array}{l}{\text{翻}},\\[26pt]\\\\\end{array} \!\!\!\!\!\!\!\!\!\!& \begin{array}{l}{\text{支配对象}},\\[5pt]{\text{工具}},\\[5pt]{\text{方式}},\end{array} & \begin{array}{l}{\text{纸质乐谱}}\\[5pt]{O_1}\\[5pt]{\text{自动}}\end{array}\end{array}} \right];\\[23pt]{A_{f112}} = \left[\!\!\!\!\! {\begin{array}{*{20}{c}}\begin{array}{l}{\text{翻}},\\[26pt]\\\\\end{array} \!\!\!\!\!\!\!\!\!\!& \begin{array}{l}{\text{支配对象}},\\[5pt]{\text{工具}},\\[5pt]{\text{方式}},\end{array} & \begin{array}{l}{\text{页面}}\\[5pt]{O_1}\\[5pt]{\text{自动}}\end{array}\end{array}} \right];\\[23pt]{A_{f113}} = \left[\!\!\!\!\! {\begin{array}{*{20}{c}}\begin{array}{l}{\text{换}},\\[26pt]\\\\\end{array} \!\!\!\!\!\!\!\!\!\!& \begin{array}{l}{\text{支配对象}},\\[5pt]{\text{工具}},\\[5pt]{\text{方式}},\end{array} & \begin{array}{l}{\text{纸质乐谱}}\\[5pt]{O_1}\\[5pt]{\text{自动}}\end{array}\end{array}} \right];\\[23pt]\\[5pt]{\text{…}}\end{array} \right.$ |

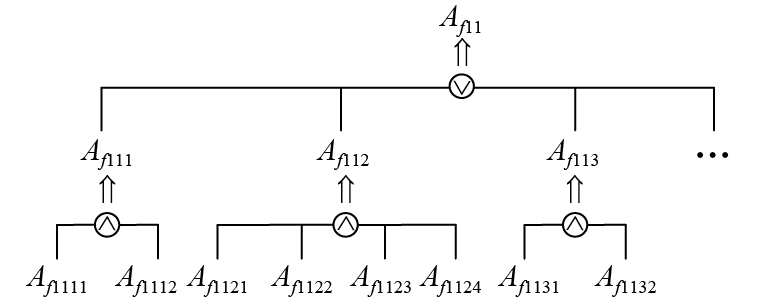

② 蕴含分析:对功能事元Af11进行发散后得到的功能事元集,为了详细研究功能事元集内每一个功能实现的详细过程,需要再进一步实施蕴含分析,获得功能事元的蕴含系模型如图4所示.

|

图 4 功能事元Af11的蕴含系模型 Figure 4 The implication system model of function affair-element Af11 |

图4中

| ${A_{f1111}} \!=\! \left[\!\!\!\!\!\!\!\! {\begin{array}{*{20}{c}}\begin{array}{l}{\text{装填}},\\[25pt]\\\\\end{array} \!\!\!\!\!\!\!\!\!\!& \begin{array}{l}{\text{支配对象}},\\[5pt]{\text{接受对象}},\\[5pt]{\text{方式}},\end{array} \!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!&\!\!\!\!\!\! \begin{array}{l} {\begin{array}{*{20}{c}}{{\text{(纸质乐谱}},}\;\;{{\text{状态}},}\;\;{{\text{单页)}}}\end{array}} \\[5pt]\;\;{O_2}\\[5pt]\;\;{\text{多页顺序叠放}}\end{array}\end{array}}\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\! \right].$ |

在待创造产品O中,O2是实现功能Af11的部件.

| ${A_{f1112}} = \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}\begin{array}{l}{\text{控制}},\\[15pt]\\\end{array} & \begin{array}{l}{\text{支配对象}},\\[5pt]{\text{工具}},\end{array} & \begin{array}{l}{O_3}\\[5pt]{O_1}\end{array}\end{array}} \right].\;\;\,\,\,\,\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\,$ |

在待创造产品O中,O3是使用者进行控制操作的部件.

| ${A_{f1121}} = \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}\begin{array}{l}{\text{输入}},\\[25pt]\\\\\end{array} & \begin{array}{l}{\text{支配对象}},\\[5pt]{\text{接受对象}},\\[5pt]{\text{工具}},\end{array} & \begin{array}{l}{\text{乐谱信息}}\\[5pt]{O_2}\\[5pt]{O_4}\end{array}\end{array}} \right];\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;$ |

| ${A_{f1122}} = \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}\begin{array}{l}{\text{控制}},\\[15pt]\\\end{array} & \begin{array}{l}{\text{支配对象}},\\[5pt]{\text{工具}},\end{array} & \begin{array}{l}{O_3}\\[5pt]{{O'_1}}\end{array}\end{array}} \right];\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;$ |

| ${A_{f1123}} = \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}\begin{array}{l}{\text{显示}},\\[15pt]\\\end{array} & \begin{array}{l}{\text{支配对象}},\\[5pt]{\text{工具}},\end{array} & \begin{array}{l}{\text{乐谱信息}}\\[5pt]{O_5}\end{array}\end{array}} \right];\;\;\;\;\;\;\;\;$ |

| ${A_{f1124}} = \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}\begin{array}{l}{\text{连接}},\\[15pt]\\\end{array} & \begin{array}{l}{\text{支配对象}},\\[5pt]{\text{工具}},\end{array} & \begin{array}{l}{O_4}\\[5pt]{O_6}\end{array}\end{array}} \right];\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;$ |

| ${A_{f1131}} = \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}\begin{array}{l}{\text{装填}},\\[20pt]\\\\\end{array} & \begin{array}{l}{\text{支配对象}},\\[5pt]{\text{接受对象}},\\[5pt]{\text{方式}},\end{array} & \begin{array}{l}{\text{纸质乐谱}}\\[5pt]{O_2}\\[5pt]{\text{单页}}\end{array}\end{array}} \right];\;\;\;\;\;\;\;$ |

| ${A_{f1132}} = \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}\begin{array}{l}{\text{控制}},\\[15pt]\\\end{array} & \begin{array}{l}{\text{支配对象}},\\[5pt]{\text{工具}},\end{array} & \begin{array}{l}{O_3}\\[5pt]{{O''_1}}\end{array}\end{array}} \right].\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;$ |

在待创造产品O中,

6) 本案例对功能Af11进行拓展的结果符合实际,故不需要进行可拓变换.

7) 根据对功能的拓展得出的结果可知,需要An11和An12可以通过不同的功能实现. 下面利用文章提出的功能选择方法对这两个需要对应的功能进行评价和优选.

对这些功能进行专家打分得到结果见表5.

| 表 5 两个需要对应的各功能专家打分得分表 Table 5 The result of expert grading of each function which refer to those two requirements |

根据专家打分的结果,利用功能评价和优选方法,对功能进行相关计算(限于篇幅,过程省略),得到评价结果见表6.

| 表 6 两个需要各对应的可满足功能评价结果 Table 6 The evaluation result of functions which refer to those two requirements |

由表4 ~ 6可知,对于需要An11,功能Af112的优度值最高,故对应的最佳功能为Af112. 对于需要An12,功能Af121的优度值最高 ,故对应的最佳功能为Af121.

8) 在此基础上,考虑到产品的新颖性、实用性和市场竞争力等因素,有时需要结合待创造产品的主要功能适当地进行功能的补充和完善,故需要再对调查中未被提到的,但在待创造产品中必须考虑的功能进行补充. 得到如下待创造产品中需要具备的功能表,见表7.

| 表 7 待创造产品中需要具备的功能表 Table 7 The functions needed in the production to be designed |

根据表4 ~ 7的对比,重要度在4以上的需要对应的最佳功能,都是待创造产品本身最重要的功能. 故待创造产品O中最主要的、必须要满足的对应用户需要的功能是:Af112,Af121,Af13,Af22,Af31,Af32. 在设计和研发待创造产品的过程中,应该把重心放在这些功能的实现上,以便产品开发团队开发出更能满足用户需要且具有市场竞争力的新产品.

实现各个功能对应的主要部件应为:O1为乐谱翻页装置,实现翻页功能;O2为乐谱输入机构,实现装填乐谱或输入乐谱信息,供翻页装置翻页的功能;O3为控制装置,实现对待创造产品的操作和控制;O4为数据存储装置,实现乐谱的存储功能;O5为显示装置,实现乐谱的显示功能等等,这些部件在实现对应功能的情况下共同构成完整的待创造产品O.

5 结论可拓学中与产品设计相关的理论为产品开发过程中具体的实施和分析提供了形式化、定量化的工具,大大地增强了产品设计过程中每个阶段之间的连续性和衔接性.

文章改变了以往产品开发过程中从用户需求调查和分析开始的方法. 提出以可拓学事元理论为基础,在用户调查中以需求的更低层次内容——需要的获取和分析出发,提出利用事元模型对需要进行分析的方法和计算的模型,通过将需要的事元模型映射成功能事元模型,来确定满足对应用户需要最有效的功能,以此来确定待创造产品O中具有的功能. 案例的分析结果很好地验证了该方法的有效性. 以案例分析内容作为设计前端,为已申请发明专利的新产品创意“一种乐谱翻页装置”提供了有力支持.

| [1] | 李君华. 产品创新中的价值系统研究[D]. 武汉: 武汉理工大学艺术与设计学院, 2003. |

| [2] |

丁俊武, 韩玉启, 郑称德. 现代产品设计理论研究综述[J].

机械制造, 2005, 43(496): 8-9.

DING J W, HAN Y Q, ZHENG C D. Overview of the theory of modern product design[J]. Machinery Manufacture, 2005, 43(496): 8-9. |

| [3] | KWONG C K, BA I H. Determining the importance weights for the customer requirement s in QFD using a fuzzy AHP with an extent analysis approach[J]. IIE Transact ions, 2003, 35(7): 619-626. DOI: 10.1080/07408170304355. |

| [4] | 林晓玮. 投射技术在用户需求分析中的应用研究[D]. 上海: 上海交通大学媒体与设计学院, 2009. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10248-2009141366.htm |

| [5] |

张锋涛. 产品设计中用户需求的系统化分析方法[J].

机电产品开发与创新, 2009, 5(22): 43-45.

ZHANG F T. Development and application of collaborative design system base on function module[J]. Developmen & Innovation of Machinery & Electrical Products, 2009, 5(22): 43-45. |

| [6] |

荆洪英, 张钧勇, 田丽, 等. 面向复杂产品的用户需求获取与分析集成模式的研究[J].

机械设计与制造, 2015(11): 227-231.

JING H Y, ZHANG J Y, TIAN L, et al. The integrated mode of customer’ need obtaining and analysis for the complex product[J]. Machinery Design & Manufacture, 2015(11): 227-231. DOI: 10.3969/j.issn.1001-3997.2015.11.058. |

| [7] |

王晓暾, 熊伟. 质量功能展开中顾客需求重要度确定的粗糙层次分析法[J].

计算机集成制造系统, 2010, 4(16): 764-772.

WANG X D, XIONG W. Rough AHP approach for determining the importance ratings of customer requirements in QFD[J]. Computer Integrated Manufacturing Systems, 2010, 4(16): 764-772. |

| [8] |

耿秀丽, 叶春明. 基于特征选择技术的顾客需求重要度确定方法[J].

计算机集成制造系统, 2014, 7(20): 1751-1757.

GENG X L, YE C M. Importance weights determination if customer requirements based on feature selection technique[J]. Computer Integrated Manufacturing Systems, 2014, 7(20): 1751-1757. |

| [9] |

杨明顺, 林志航. QFD中顾客需求重要度确定的一种方法[J].

管理科报, 2003, 5(6): 61-65.

YANG M S, LIN Z H. Method to determine importance of custome requirement in QFD[J]. Journal of Management Sciences in China, 2003, 5(6): 61-65. |

| [10] |

王兆, 胡锦. 从用户需求分析如何初步定义产品功能[J].

产品设计, 2011(2): 203-205.

WANG Z, HU J. Starting with the user need, analysis how to define the main product functions[J]. Design, 2011(2): 203-205. |

| [11] |

钟小芳, 刘思峰. 模糊德菲法和熵权重法在不确定环境下产品设计中功能选择的应用[J].

工业工程, 2009, 4(12): 78-81.

ZHONG X F, LIU S F. Fuzzy Delphi method for function selection in product design with uncertainty[J]. Industrial Engineering Journal, 2009, 4(12): 78-81. |

| [12] | PAHL G, BEITZ W. Engineering design[M]. London: The Design Council, 1984. |

| [13] |

邹慧君, 汪利, 王石刚, 等. 机械产品概念设计及其方法综述[J].

机械设计研究, 1998(2): 9-13.

ZOU H J, WANG L, WANG S G, et al. Summary of conceptual design and its methods for mechanical products[J]. Machine Design and Research, 1998(2): 9-13. |

| [14] |

吴培旭, 刘建群. 基于可拓设计方法的多功能产品创造法[J].

广东工业大学学报, 2015, 3(32): 10-18.

WU P X, LIU J Q. Solution to creating multi-function product based on extension design methods[J]. Journal of Guangdong University of Technology, 2015, 3(32): 10-18. |

| [15] | 蔡文, 杨春燕. 可拓营销[M]. 北京: 科学技术文献出版社, 2000. |

| [16] | 杨春燕, 蔡文. 可拓学[M]. 北京: 科学出版社, 2014. |

| [17] | 汪应洛. 系统工程[M]. 北京: 机械工业出版社, 2008. |

| [18] |

高洁, 盛朝翰. 可拓层次分析法研究[J].

系统工程, 2002, 5(20): 6-11.

GAO J, SHENG Z H. A study on the extension AHP method[J]. Systems Engineering, 2002, 5(20): 6-11. |

2017, Vol. 34

2017, Vol. 34