在工程活动中总会遇到各种各样的矛盾问题[1-4],而且很多矛盾问题常常是相互影响并交织在一起的,这就形成了复杂矛盾问题. 解决复杂矛盾问题,既要考虑包含其中的单个矛盾问题的处理,也要考虑矛盾问题之间的相互联系以及由此可能引发的传导矛盾问题. 处理复杂矛盾问题时极易引发传导矛盾问题,传导矛盾问题的分析与处理是复杂矛盾问题处理中的关键问题.

传导矛盾问题是由原矛盾问题的解变换对另一与其相关问题的目标元或条件元的传导变换造成的. 文献[5-6]指出了传导矛盾问题的由来,并将传导矛盾问题分成两类:一类是由原问题的相关问题导致的;另一类是由原问题的共轭问题导致的. 文献[7]给出了传导变换发生时,定量研究传导变换的重要指标——传导效应的计算方法;文献[8]则在此基础上特别说明了同对象信息元传导特征的传导度的概念及从数据库中获取传导知识的步骤. 但上述文献都没有涉及传导矛盾问题的成因分析,也没有给出任何传导矛盾问题的解决方法. 文献[9]在前述文献研究的基础上,通过引入传导相关度对传导矛盾问题的成因进行了分析,并给出了传导矛盾问题的解决思路,这为复杂矛盾问题系统中传导矛盾问题的分析和解决提供了参考依据. 但文献[9]对复杂矛盾问题中的传导作用的研究还不够深人,对传导矛盾问题的成因剖析也过于简单,具体表现在:(1) 文中传导相关度的定义存在缺陷,它的取值符号的确定需要经过一个模糊的人为判定过程;(2) 未对复杂矛盾问题中遇到的各种形式的传导矛盾问题进行分类的细化研究;(3) 对传导矛盾问题的成因剖析时,没有把传导矛盾问题放入到复杂矛盾问题中去考虑. 所以,该文的研究成果在实际的传导矛盾问题分析和处理过程中还不能很好地发挥其理论指导的作用.

为此,本文在文献[9]研究的基础上,对复杂矛盾问题中的传导矛盾问题进行了分类,并给出了严格的形式化定义;然后重新修正了传导相关度的定义并从复杂矛盾问题系统的角度对分类后传导矛盾问题的成因进行了深入剖析.

1 传导矛盾问题的分类及定义假设有一个矛盾问题,它有多个目标

| $Ps = \hat g*\hat l.$ | (1) |

这里

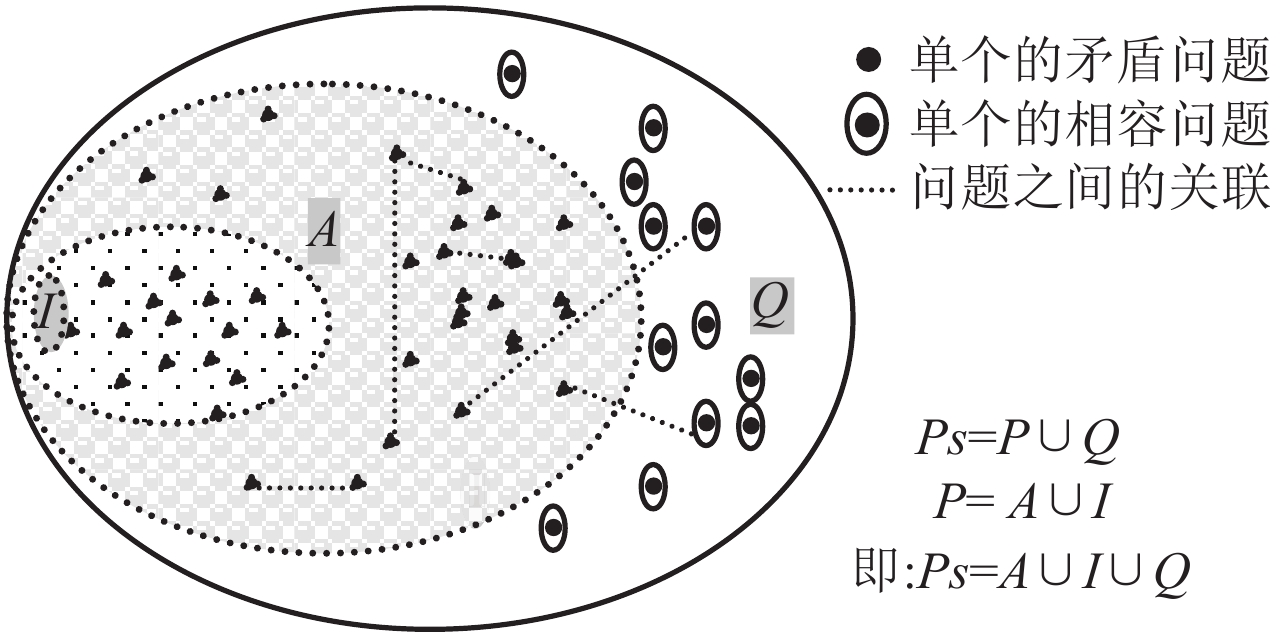

Ps中既包含矛盾问题也包含和矛盾问题相关的非矛盾(相容)问题,所以可以认为Ps是一个问题集合. 如图1所示,如果用P表示其中的矛盾问题集合,用Q表示相容问题集合,显然有:

|

图 1 Ps的构成 Figure 1 Composition of Ps |

集合A中的矛盾问题相互之间是有一定关联的,简称关联矛盾问题集. 处理关联矛盾问题集中的某一矛盾问题时,有可能由于传导作用使得和它相关联的矛盾问题的矛盾程度更加严重. 这种情形的传导矛盾称之为强化传导矛盾问题.

定义1 设有一个矛盾问题

此外,由于P和Q都是复杂矛盾问题Ps中的集合,因此包含在它们中的问题也可能存在某种关联,使得处理它们时会发生相互影响. 比如,在处理P中的矛盾问题时,有可能会使Q中和它相关联的一个相容问题转变成为一个新的矛盾问题. 这种情形的传导矛盾,称之为质变传导矛盾问题.

定义2 设有一个矛盾问题

定义3 设在t0时刻有两个条件基元C1和C2:

| $\gamma = \frac{{{v_2}(t) - {v_2}({t_0})}}{{{v_1}(t) - {v_1}({t_0})}}.$ | (2) |

(1) 当γ=0,说明C1,C2两个条件基元不相关联. 不相关联的条件基元在可拓的变换过程中不会发生传导变换;

(2) 当γ≠0,说明C1,C2两个条件基元相关联. 相关联的条件基元在可拓变换过程中会发生传导变换. 比如,C1特征量值的变化可带动C2特征量值的改变.

定义4 设{B1}是矛盾问题P1的条件基元集,{B2}是矛盾问题P2的条件基元集,如果对

| ${P_1} \sim {P_2}.$ | (3) |

定义5 设矛盾问题

| ${P_i} + \sim {P_j}.$ | (4) |

定义6 设

| ${P_i} - \sim {P_j}.$ | (5) |

例1:假设有一个复杂矛盾问题

下面先来分析强化传导矛盾问题的成因.

设

对于矛盾问题P1,C1对应的特征值增大(即

如果C1特征值的增大刚好使得C2的特征值减小,表示为

| $ {C_1} \mapsto \Rightarrow {C_2}.$ | (6) |

这种情况就是通过增大C1的特征值来化解P1矛盾问题的同时也导致了矛盾问题P2的部分解决. 具体分两种情形详细说明:

(1) 如果C1特征值的增大不仅使得矛盾问题P1完全解决,而且使得C2的特征值向着减小的方向变化,这种变化又弱化了矛盾问题P2的矛盾程度.

(2) 如果C1特征值的增大不仅使得矛盾问题P1完全解决,而且又使得矛盾问题P2也完全解决.

上面的两种情形均是非常理想的,即P1和P2正相关,表示为:

如果C1特征值的增大恰好使得C2的特征值也增大(即

结合上述两种情况,再考虑P1和P2两矛盾问题中条件基元特征值在不同时刻的变化,就可得到P1和P2的相关情况分析表1.

由表1可得出如下内容.

如果矛盾问题P1的矛盾符号函数

| $\gamma < 0 \Rightarrow {P_1} + \sim {P_2}.$ | (7) |

| $\gamma > 0 \Rightarrow {P_1} - \sim {P_2}.$ | (8) |

如果矛盾问题P1的矛盾符号函数

| $\gamma > 0 \Rightarrow {P_1} + \sim {P_2}.$ | (9) |

| $\gamma < 0 \Rightarrow {P_1} - \sim {P_2}.$ | (10) |

| 表 1 P1和P2的相关情况分析 Table 1 Correlation analysis of P1 to P2 |

定义7 设C1和C2是矛盾问题P1和P2的条件基元,

| $\eta = {S_1}({V_c},{V_d}) * {S_2}({V_c},{V_d}) * \gamma .$ | (11) |

如果C1和C2是线性相关的,设∆v1为C1特征量的取值变化,∆v2为C2特征量的取值变化,那么容易求出C1和C2的线性回归系数b,

| $\eta \approx {S_1}({V_c},{V_d}) * {S_2}({V_c},{V_d}) * b.$ | (12) |

分析传导相关度η和矛盾问题P1和P2的相关情况,可得到表2.

| 表 2 传导相关度和传导作用的关系 Table 2 Relation of conductive relevance degree and conductive effect |

定义8 如果两个条件基元的传导相关度η>0,那么由此引发的传导变换称为正传导变换.

定义9 如果两个条件基元的传导相关度η<0,那么由此引发的传导变换称为负传导变换.

由表2,可知:

(1) 如果η>0,则P1和P2正相关,这时发生的传导变换就是正传导变换. 并且η的绝对值越大,P1和P2的正相关的程度越大,越有利于两个矛盾问题的解决.

(2) 如果η<0,则P1和P2负相关,这时发生的传导变换称为负传导变换. 并且η的绝对值越大,P1和P2的负相关程度越大. 这种情况,在可拓变换过程中,极易引发传导矛盾问题.

通过上面的分析可知,定义1所定义的强化传导矛盾问题是由于两个矛盾问题的条件基元所对应的传导相关度η<0而造成的.

接下来考虑定义2所定义的质变传导矛盾问题的成因.

仍以例1的复杂矛盾问题为例来说明.

已知:

如果为了解决矛盾问题P3需要增大条件基元C3所对应的特征值,而C3特征值的增大正好促使C0的特征值也发生了变化(变为

| ${P'_0} = {D_0} \uparrow {C'_0} ({P'_0} \in P).$ | (13) |

设η表示条件基元C3和C0的传导相关度,通过分析易知:

当η=0时,C3,C0是不会发生传导变换的;

当η>0时,C3,C0之间的传导变换不会引发出新的矛盾问题;

当η<0时,C3,C0之间的传导变换会直接诱发新的矛盾问题的产生.

由上可知,定义2所定义的质变传导矛盾问题也是由于两个矛盾问题的条件基元间的传导相关度η<0而造成的.

结合上述两种情形的分析,可以得出结论:由于复杂矛盾系统中很多矛盾问题相互关联,所以在解决其中的某一矛盾问题时,可能会发生传导变换,而如果在传导变换过程中存在着不同矛盾问题的条件基元传导相关度η<0的情况,就会诱发传导矛盾问题. 根据文献[10],知道传导相关度小于零实质是由复杂矛盾问题中显化或潜在的技术矛盾所导致,所以传导矛盾问题可以尝试转化为技术系统中的技术矛盾,然后通过使用TRIZ矛盾矩阵表中的创新原理来解决[11-12].

3 应用实例假设在一个城市交通复杂矛盾问题

若D1=(出行,打车,易),C1=(出租车,数量

若D2=(路面,拥堵程度,无),C2=(机动车,数量

现在,为了解决矛盾问题P1,作变换

| $\eta = {S_1}({V_c},{V_d}) * {S_2}({V_c},{V_d}) * \gamma < 0.$ | (14) |

因此,

若D3=(交通事故,发生率,低),C3=(摩托车及电动自行车

若D0=(快递,收取速度,快),C0=(电动自行车,允许通行路段

现在,为了解决矛盾问题P3,作变换

| $\eta = {S_3}({V_c},{V_d}) * {S_0}({V_c},{V_d}) * \gamma < 0.$ | (15) |

因此,

本文通过引入传导相关度、正相关、负相关等反映传导变换本质和内涵的一些重要概念,深入剖析了复杂矛盾问题系统中由原问题的相关问题导致的这一类传导矛盾问题的成因,并通过实例进行了验证. 研究成果为复杂矛盾问题系统中传导矛盾问题的智能化分析提供了一定的理论依据. 但实际的复杂矛盾问题系统中,不仅存在着由原问题的相关问题导致的传导矛盾问题,也存在着由原问题的共轭问题导致的传导矛盾问题,而且这些问题相互联系,构成一个错综复杂的网状关系,一个矛盾问题的解决往往会连带影响很多矛盾问题. 所以这样的复杂矛盾问题系统的分析还有待进一步地研究和探讨.

| [1] | DAVID K W N, CAI W. Treating non-compatible problem from matter element analysis to Extenics[J]. ACM SIGICE Bulletin, 1997, 22(3): 1-9. |

| [2] | CAI W. Extension theory and its application[J]. Chinese Science Bulletin, 1999, 44(17): 1538-1548. DOI: 10.1007/BF02886090. |

| [3] | YANG C Y, CAI W. Extenics: theory, method and application [M]. Beijing: Science Press, 2013: 1-5, 210. |

| [4] |

杨春燕, 李卫华, 李小妹. 矛盾问题智能化处理的理论与方法研究进展[J].

广东工业大学学报, 2011, 28(1): 86-92.

YANG C Y, LI W H, LI X M. Recent research progress in theories and methods for the intelligent disposal of contradictory problems[J]. Journal of Guangdong University of Technology, 2011, 28(1): 86-92. |

| [5] | 蔡文, 杨春燕, 何斌. 可拓逻辑初步[M]. 北京: 科学出版社, 2003: 151-157. |

| [6] | 李立希, 杨春燕, 等. 可拓策略生成系统[M]. 北京: 科学出版社, 2006: 62-65. |

| [7] | 杨春燕, 蔡文. 可拓工程 [M]. 北京: 科学出版社, 2007: 50-54. |

| [8] |

杨春燕, 蔡文. 挖掘同对象信息元的传导知识[J].

智能系统学报, 2008, 3(4): 305-308.

YANG C Y, CAI W. Mining conductive knowledge in information element processed by an identical object[J]. CAAI Transactions on Intelligent Systems, 2008, 3(4): 305-308. |

| [9] |

赵锐, 余永权, 韩坚华. 传导矛盾问题的成因及解决方法[J].

智能系统学报, 2012, 7(5): 467-470.

ZHAO R, YU Y Q, HAN J H. Causes and solutions of conductive contradiction[J]. CAAI Transactions on Intelligent Systems, 2012, 7(5): 467-470. |

| [10] |

赵锐, 余永权. 工程复杂矛盾问题的信息元表示[J].

广东工业大学学报, 2016, 33(1): 17-21.

ZHAO R, YU Y Q. Information unit expression of complex engineering contradiction[J]. Journal of Guangdong University of Technology, 2016, 33(1): 17-21. |

| [11] |

韩华亭, 范海雄, 王葳, 等. 基于TRIZ理论的一种可调整支架的改进设计[J].

机械设计与制造, 2010(2): 31-33.

HAN H T, FAN H X, WANG W, et al. Improvement design of a kind of adjustable bracket based on the theory of TRIZ[J]. Machinery Design & Manufacture, 2010(2): 31-33. |

| [12] |

韩彦良. TRIZ理论在螺旋输送机磨损问题中的应用研究[J].

机械设计与制造, 2012(3): 201-203.

HAN Y L. Application and research of TRIZ theory in wear of screw conveyor[J]. Machinery Design & Manufacture, 2012(3): 201-203. |

2017, Vol. 34

2017, Vol. 34