近年来,智能手机产业发展迅速. 各大手机厂商以及软件企业不断创新智能手机技术,与此同时知识产权相关的诉讼案件也越来越多,例如,2015年我国智能手机企业小米科技在印度营销曾时遭遇专利诉讼. 以苹果、三星、谷歌为代表的国外大型企业对我国的智能手机产业形成了专利围堵局面,如手机CPU巨头高通公司向中国手机制造商收取手机售价5%的专利使用费. 如何突破外国的专利围堵是我国智能手机产业面临的一大难题.

专利池是一种由专利权人组成的专利许可交易平台,平台上专利权人之间进行横向许可,有时也以统一许可条件向第三方开放进行横向和纵向许可,许可费率由专利权人决定. 换言之,专利池是基于某种目的而形成的专利的集合,加入专利池的专利权所有者,有权参与许可与专利许可费的分配.

作为一种特殊的专利制度,专利池引起了学术界的浓厚兴趣,相关文献归纳如下:(1) 从研究内容上看,国内外关于专利池的研究主要集中于专利池构建的动因和目的,以定性论述研究居多,定量研究偏少. (2) 从研究方法上看,目前关于专利池的研究方法大致分为4类:① 逻辑演绎方法. 使用此方法的研究者最多,即研究者根据专利池的相关理论和其他领域的一些经验借鉴,用演绎的方法提出本研究领域的一些见解,如参考文献[1-4]. ② 沿用战略管理或案例研究方法. 王芳等[5]用BCG矩阵研究了不同的技术创新模式下专利战略的选择. Bekkers等[6]通过案例研究方法比较了W-CDMA兼容性标准制定过程中的各种因素,他们指出,参与到制定标准过程比核心专利的技术价值更为重要. 此外,参考文献[7]也采用了案例分析方法. ③ 统计学方法. 肖延高[8]用多元统计和结构方程模型方法对知识产权与企业竞争优势之间的关系进行了建模,此外还有其他相关研究[9]. ④ 静态博弈论方法. 夏轶群[10]采用合作博弈方法,研究了竞争性和互补性专利的商业化问题,参考文献[11-13]均采用了此类方法. 部分学者也开始运用演化博弈理论来研究企业竞争态势和企业管理问题,如文献[14-15]. 而从演化博弈论的角度来分析专利池的形成,目前国内外还未见报道.

我国智能手机产业组建专利池存在以下好处:① 能使我国智能手机厂商联营谋取市场竞争优势;② 可以节约池内部人员的专利交易成本;③ 能够促进信息交换,从而形成良性的知识传导系统;④ 有利于促进专利池内成员的相互学习,进而提高各自的专利技术. 我国智能手机企业经过多年积累,在专利数量和质量上已经具备了一定的优势. 世界知识产权组织报告显示,中兴通讯2013年国际专利合作条约的专利申请量居全球第二,2011年和2012年的申请量都是世界第一. 2016年深圳华为技术公司在5G标准制定方面取得了主导权. 我国智能手机产业组建专利池的条件正在逐渐形成,但目前各手机厂商对组建专利池的积极性普遍不高. 文献[12]指出,组建专利池本质上是一个博弈问题. 因此,基于博弈视角研究组建智能手机专利池的条件和相应的对策,对于帮助我国企业突破国外的专利围堵具有积极的理论和实践意义.

1 我国智能手机专利池的演化博弈模型构建 1.1 模型假设现阶段,我国智能手机专利池的组建正处于起步阶段. 智能手机厂商可以有两个策略:一是愿意组建手机专利池(简称“U”);二是不愿意组建手机专利池(简称“V”). 为了简化起见,将智能手机厂商分为H 1类和H 2类,即H 1类代表在智能手机市场中敢于创新、愿意与其他企业合作共赢,并且共享其所拥有的专利资源的智能手机厂商;H 2类代表在市场中比较保守、不太愿意将自身所拥有的专利资源与其他企业共享、倾向于独立创新的智能手机厂商.

组建手机专利池策略包括遵循相关标准、授权、愿意贡献出自身所拥有的手机专利可供其他成员低价享用等. 为了简化计算,本文提出了以下的假定:首先,假设H

1类智能手机厂商的企业代表为企业i,H

2类智能手机厂商的企业代表为企业j;其次,假设H

1类智能手机厂商中愿意进行组建手机专利池(即采取策略U)所占的比例为x,不愿意进行组建手机专利池(即采取策略V)所占的比例为1-x(0

H 2类智能手机厂商的企业j采取策略V时,不愿意参与组建手机专利池的情况下也仍然是有收益的,假定其所能获取的正常收益为P j ;企业j现阶段所拥有的智能手机专利资源水平为S j ;企业j愿意进行组建手机专利池的成本系数为L j ;企业j愿意参与组建手机专利池所能取得的收益系数为K j ;C j 表示企业j采取策略V时,不愿意参与组建手机专利池,却需要使用其他企业的手机专利所需要付出的专利使用权费、专利侵权费等相关法律规定的费用(简称“专利获得成本”);企业j愿意进行组建手机专利池所能获得的预期收益为K jS i ;企业j愿意进行组建手机专利池的初始成本为L jS j ;f j 则表示在市场上只有小部分的H 2类智能手机厂商愿意参与组建手机专利池,并且组建的手机专利池尚未形成一定的规模时,这部分智能手机厂商愿意承担组建手机专利池所应产生的净损失,即承担组建手机专利池付出的风险损失加上组建手机专利池所产生的增量成本减去组建手机专利池所能取得的收益.

综上所述,可得企业i和企业j的演化博弈模型的参数如表1所示.

| 表 1 博弈模型的参数 Table 1 Parameters of the game model |

根据上述理论假设,智能手机厂商是否愿意参与组建手机专利池的演化博弈的支付矩阵如表2所示.

| 表 2 博弈主体的支付矩阵 Table 2 The payoff matrix of the game |

由表2计算得,H 1类厂商的复制动态方程为

| $\frac{{{\rm{d}}x}}{{{\rm{d}}t}} = x(1 - x)[(K_iS_j + f_i - L_iS_i)y - (f_i + C_i)].$ | (1) |

H 2类厂商的复制动态方程为

| $\frac{{{\rm{d}}y}}{{{\rm{d}}t}} = y(1 - y)[(K_jS_i + f_j - L_jS_j)x - (f_j + C_j)].$ | (2) |

联立方程(1)和(2),得到一个二维动态系统.

| $\left\{ \begin{array}{l}{{F({{x}})}} = \frac{\displaystyle{{\rm{d}}x}}{\displaystyle{{\rm{d}}t}} = x(1 - x)[(K_iS_j + f_i - L_iS_i)y - \\[8pt]\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;(f_i + C_i)],\\[4pt]{{F({{y}})}} = \frac{{\displaystyle{\rm{d}}y}}{\displaystyle{{\rm{d}}t}} = y(1 - y)[(K_jS_i + f_j - L_jS_j)x -\\[8pt]\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;(f_j + C_j)].\end{array} \right.$ | (3) |

在平面

| $ {J}\! =\! \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}{(1 - 2x)\alpha _1} & {\!\!\!x(1\! -\! x)(K_iS_j \!+ \!f_i \!-\! L_iS_i\!)}\\[8pt]{\!\!\!y(1\! -\! y)(K_jS_i\! +\! f_j \!-\! L_jS_j\!)} & {(1 - 2y)\alpha _2}\end{array}} \right].$ |

其中

通过对矩阵 J 在5个局部平衡点的迹和行列式的符号分析,判断其系统稳定性,结果如表3所示. 设

| $\begin{aligned}\!\!E\! \!=\!\!\displaystyle \frac{{f_j + C_j}}{{\!K_jS_i\! +\! f\!_j\! -\! L_jS\!_j\!}}(1 \!\!- \!\!\frac{{f_j + C_j}}{{K\!_jS_i\! +\! f\!_j \!-\! L_jS\!_j}})(K_iS\!_j \!+ \!f_i \!-\! L_iS_i),\\\!\!F\!\! =\!\!\displaystyle \frac{{f_i + C_i}}{{K_iS_j \!+ \!f_i \!-\! L_iS_i}}(1 \!\!-\!\! \frac{{f_i \!+\! C_i}}{{K_iS\!_j \!+\! f\!_i \!-\! L_iS_i}})(K_jS_i \!+\! f\!_j\! - \!L_jS\!_j).\end{aligned}$ |

| 表 3 均衡点演化稳定结果 Table 3 Evolutionary stability of the equilibrium points |

由表3计算雅克比矩阵各个平衡点的行列式和迹的值,判断各个平衡点的稳定性.

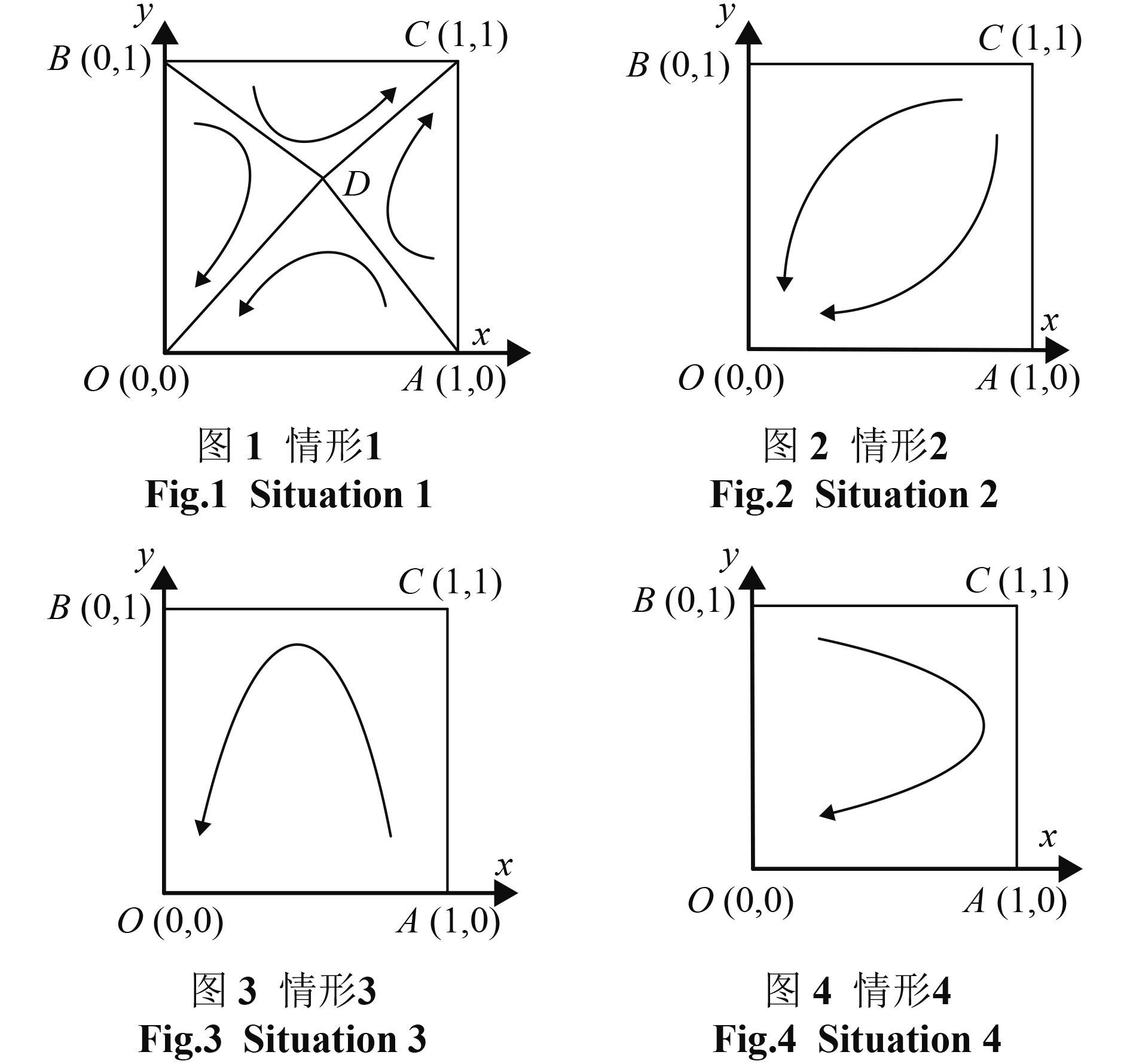

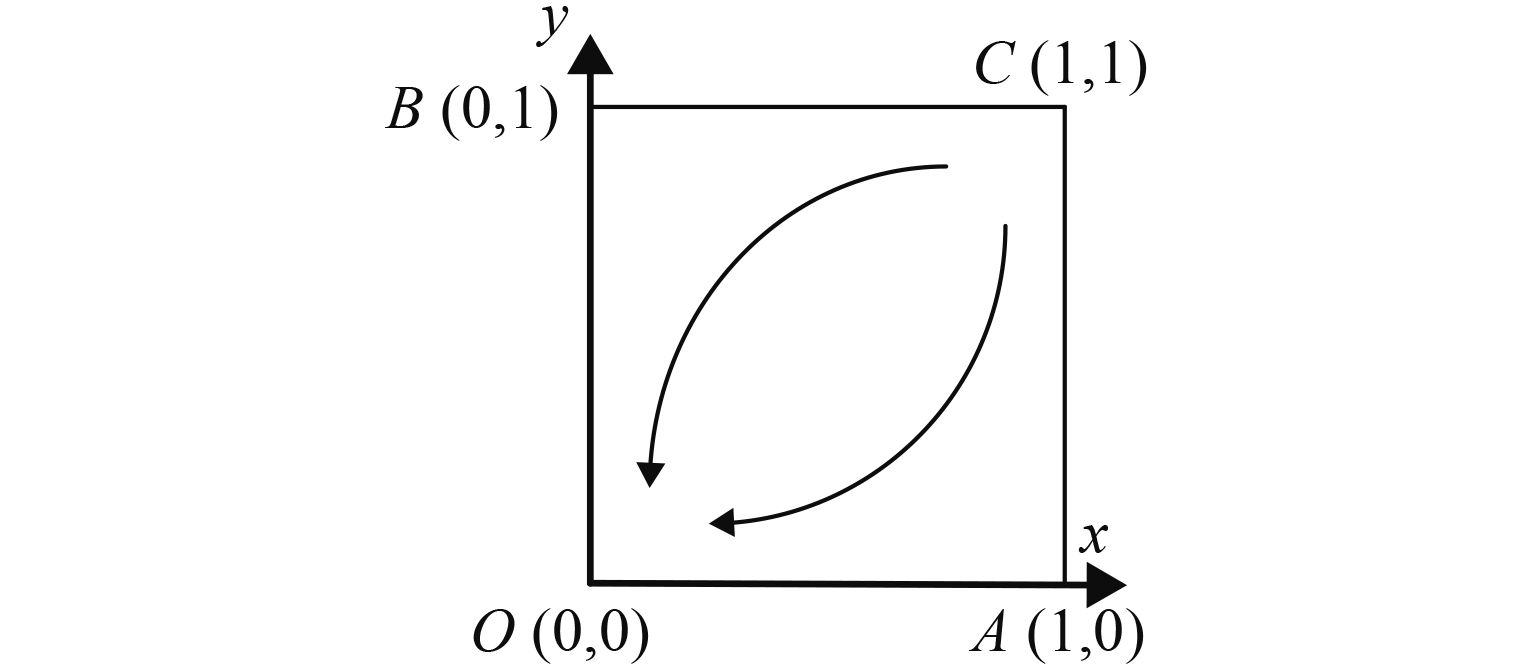

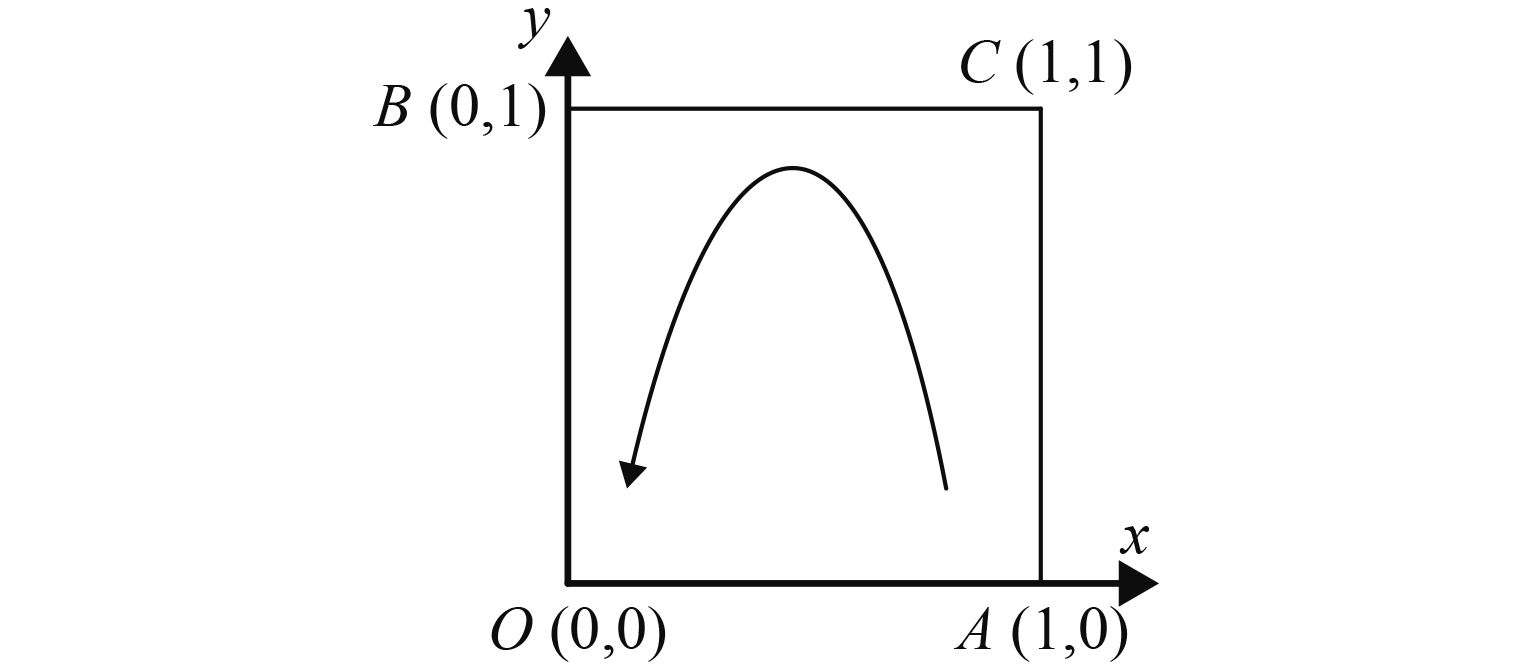

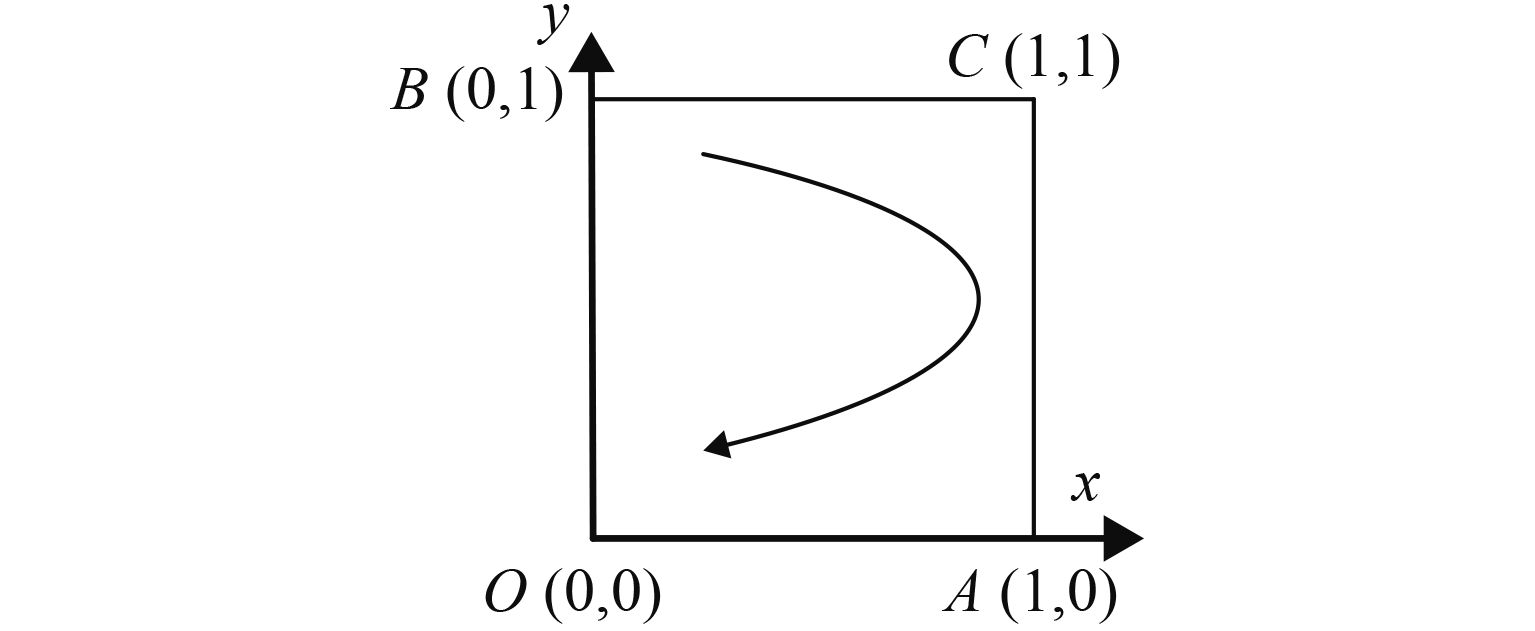

各种情况下的演化稳定分析结果如下:

(1) 当

(2) 当

(3) 当

(4) 当

具体情况见表4.

| 表 4 不同情况下平衡点的稳定性 Table 4 The stability of the equilibrium point under different circumstances |

|

图 1 |

|

图 2 情形2 Figure 2 Situation 2 |

|

图 3 情形3 Figure 3 Situation 3 |

|

图 4 情形4 Figure 4 Situation 4 |

以下做具体分析.

(1) 当

| $S = {\rm{1 - }}\frac{{\rm{1}}}{{\rm{2}}}(\frac{{f_j + C_j}}{{K_jS_i + f_j - L_jS_j}} + \frac{{f_i + C_i}}{{K_iS_j + f_i - L_iS_i}}).$ | (4) |

对式(4)分别对手机专利成本系数L i 和L j 、收益系数K i 和K j 求偏导,则有

| $\left\{\displaystyle \begin{array}{l}\frac{\displaystyle {{\rm{\partial}} S}}{\displaystyle {{\rm{\partial}} L_i}} = - \frac{\displaystyle {(f_i + C_i)S_i}}{\displaystyle {2{{(K_iS_j + f_i - L_iS_i)}^2}}} < 0,\\[8pt]\frac{\displaystyle {{\rm{\partial}} S}}{\displaystyle {{\rm{\partial}} L_j}} = - \frac{\displaystyle {(f_j + C_j)S_j}}{\displaystyle {2{\displaystyle {(K_jS_i + f_j - L_jS_j)}^2}}} < 0.\end{array} \right.$ | (5) |

| $\left\{\displaystyle \begin{array}{l}\frac{\displaystyle {\partial S}}{\displaystyle {\partial K_i}} = \frac{\displaystyle {(f_i + C_i)S_j}}{\displaystyle {2{{(K_iS_j + f_i - L_iS_i)}^2}}} > 0,\\[8pt]\frac{\displaystyle {\partial S}}{\displaystyle {\partial K_j}} = \frac{\displaystyle {(f_j + C_j)S_i}}{\displaystyle {2{{(K_jS_i + f_j - L_jS_j)}^2}}} > 0.\end{array} \right.$ | (6) |

① 由式(5)可知,在其他参数不变的情况下,当组建手机专利池的初始成本越小时,演化趋向于稳定状态(U, U)的概率增大,即智能手机厂商都倾向于选择进行组建手机专利池;反之,则倾向于不愿意参与组建手机专利池. 一方面,在组建手机专利池时,应该加强专利池内成员的合作创新,尽可能降低智能手机厂商合作之间存在的风险,从而减少初始成本. 另一方面,在实际的组建专利池过程中,智能手机厂商之间应该尽可能地降低因合作动机、资源占用、合作过程、知识转移和利益分配等产生的分歧所需要付出的相关成本,并且应当建立一个组建专利池的系统完整的保障机制,从而达到降低初始成本的目的.

② 由式(6)可知,其他参数不变的情形下,当智能手机厂商愿意参与组建手机专利池所能获得的收益系数增大时,会有越来越多的智能手机厂商更愿意选择参与组建手机专利池,演化趋向于稳定状态(U, U)的概率会增大;否则,更多的智能手机厂商会选择不参与组建手机专利池,保持现在的演化博弈的稳定状态(V, V). 因此,在组建手机专利池的创新行为发生之前,各大智能手机厂商对其参与组建手机专利池后的预期收益将影响其是否愿意参与组建手机专利池的决策. 当组建手机专利池的创新行为取得初步进展后,各大智能手机厂商在利益和已投入沉没成本的驱使下,将继续参与组建手机专利池,并由此形成良性循环,最终达到演化的稳定状态,即都愿意组建手机专利池.

(2) 当

通过分析,总结出智能手机厂商是否愿意选择进行组建手机专利池的创新行为的演化博弈路径.

(1) 智能手机企业在组建专利池过程中,应不断地集聚专业人才、信息技术等资源,通过一起合作创新的途径,实现资源、技术、人才等的有效整合,建立利益与成本共担机制,让各智能手机厂商在获取收益的同时也承担相应的成本.

(2) 政府及智能手机产业相关行业协会通过制定相应的政策和制度,出台适宜的激励措施以改善智能手机行业竞争环境,降低并适当补贴企业由于创新行为而损失的额度,减少组建手机专利池的成本系数,增加智能手机厂商参与组建手机专利池所能带来的预期收益,使得那些不愿意组建手机专利池的智能手机厂商可能失去更大的经济效益和盈利机会,进而扩大组建手机专利池的比例,最终使得组建手机专利池的创新行为在智能手机行业逐步实践推广开来,提高我国智能手机行业的核心竞争力.

| [1] | 郑胜利. 我国信息技术领域国家基础设施技术标准与专利池制度构建[J]. 电子知识产权, 2007(10): 30-32. DOI: 10.3969/j.issn.1004-9517.2007.10.010. |

| [2] | 王影. 不同产业生命周期状态下的企业专利策略探讨[J]. 商业经济研究, 2011(1): 74-75. |

| [3] |

朱雪忠, 詹映, 蒋逊明. 技术标准下的专利池对我国自主创新的影响研究[J].

科研管理, 2007, 28(2): 180-186.

ZHU X Z, ZHAN Y, JIANG X M. Impact of technology standard's patent tool on self-determined innovation of China[J]. Science Research Management, 2007, 28(2): 180-186. |

| [4] | 杨海明. 关于当前我国移动智能终端产业发展的几点认识[J]. 卷宗, 2013(9): 165-166. |

| [5] | 王芳, 梁小威, 侯宇. 基于波士顿矩阵的企业技术创新专利战略的选择研究[J]. 科技管理研究, 2009(7): 38-41. |

| [6] | BEKKERS. An empirical study on the determinants of essential patent claims incompatibility standards[J]. Research Policy, 2011, 40: 1001-1015. DOI: 10.1016/j.respol.2011.05.004. |

| [7] | CHU A C, COZZIA G, GALLID S. Does intellectual monopoly stimulate or stifle innovation?[J]. European Economic Review, 2012, 56: 727-746. DOI: 10.1016/j.euroecorev.2012.01.007. |

| [8] | 肖延高. 基于竞争优势的企业知识产权能力研究[D]. 成都: 电子科技大学经济与管理学院, 2009. |

| [9] |

詹映. 我国知识产权保护水平的实证研究——国际比较与适度性评判[J].

科学学研究, 2013, 31(9): 1347-1354.

ZHAN Y. Empirical research on the protection level of intellectual property right in China--the international comparison and appropriateness evaluation[J]. Studies in Science of Science, 2013, 31(9): 1347-1354. |

| [10] | 夏轶群. 企业技术专利商业化经营策略研究[D]. 上海: 上海交通大学经济与管理学院, 2009. |

| [11] | HYTOENEN H, JARIMO T, SALO A, et al. Markets for standardized technologies: Patent licensing with principle of proportionality[J]. Technovation, 2012, 32: 523-535. DOI: 10.1016/j.technovation.2011.08.002. |

| [12] |

詹映, 朱雪忠, 长平彰夫. 专利池的形成之困: 基于博弈分析的一种新解释[J]. 中国软科学, 2009年第11期: 42-52.

ZHAN Y, ZHU X Z, NAGAHIRA A. The dilemma in the formation of patent pool: A new explanation based on game analysis [J]. China Soft Science, 2009, (11): 42-52. |

| [13] |

徐晟, 夏宝藏, 王玉侠. 许可收入最大化下专利联盟对企业的序贯创新影响研究[J].

合肥工业大学学报, 2015, 38(11): 1559-1563.

XU S, XIA B Z, WANG Y X. Research on the effect of patent alliance on enterprise's sequential innovation based on maximization of license revenue[J]. Journal of Hefei University of Technology, 2015, 38(11): 1559-1563. DOI: 10.3969/j.issn.1003-5060.2015.11.022. |

| [14] |

朱莹, 张成科, 朱怀念. 基于演化博弈的供应链成员研发竞争和合作分析[J].

广东工业大学学报, 2015, 32(3): 46-50.

ZHU Y, ZHANG C K, ZHU H N. R & D competition and cooperation among members in supply chain based on evolutionary games[J]. Journal of Guangdong University of Technology, 2015, 32(3): 46-50. |

| [15] |

曹铭, 张成科, 朱怀念. 劳资关系演化博弈分析——以珠三角地区为背景[J].

广东工业大学学报, 2015, 32(4): 1-7.

CAO M, ZHANG C K, ZHU H N. Analysis on evolutionary game theory of labor relations: in Pearl River Delta[J]. Journal of Guangdong University of Technology, 2015, 32(4): 1-7. |

2017, Vol. 34

2017, Vol. 34