上世纪90年代末,Kemp、Weber等学者[1-2]针对新兴技术产业化在引领和支撑本国经济增长过程普遍存在成功率和贡献度低、扶持政策效率不高的问题,基于生态位理论、技术演化理论和建构性技术评价理论,引入了创新生态位理念,从社会–技术转型视角提出一种促进新兴技术产业化发展培育的分析模型和工具方法——战略生态位管理(Strategic Niche Management, 简称SNM). 至今,该方法已广泛应用在新能源与公共运输系统、水污染与城市发展、食品安全与农业生产等诸多新兴产业研究领域中,并取得了丰硕成果和显著效果. SNM的核心思想是提倡要主动而且有针对性地为新兴技术开辟构建一个有效的“保护空间”,即针对某项具有发展前景的新兴技术(尤其是突破性创新技术和颠覆性创新技术),在其尚未占据主流地位之前,通过采取一定的生态位策略体系来构建一个保护空间,一方面为其提供必要的资源,使得其在现有社会–技术体制下享受成长的额外待遇,以避免受到现有社会–技术体制的选择压力而过早夭折;另一方面,促进在创新生态位中建立期望、加强学习和构建社会网络的内生形成过程,以解决新兴技术产业化过程中所遭遇的各种诸如障碍等问题. 同时,培育形成一批新兴技术的支持者,提高其在现有选择环境中的竞争力和影响力,从而适应或变革现有的社会–技术体制. SNM的提出,为新兴技术培育过程中所遭遇的“死亡之谷”提供科学的理论解释和崭新的分析视角,得到了各国政府部门、学术界和企业界的热切关注,现已成为国际上创新管理和转型管理的一个重要研究领域.

目前国内已有个别学者和团队关注引介SNM方法,并陆续形成了与该理论相关的综述性文章,如张光宇等[3-4]对SNM方法研究的起源、过程、理论成果和发展趋势等进行系统的梳理和探讨. 叶芬斌等[5]在界定技术生态位涵义基础上,介绍了荷兰学者利用技术生态位构建技术范式变迁的微观层面的SNM理论模型,并总结该模型对技术范式研究的可行性和有效性. 刘贻新等[6]对SNM研究背景和理论依据,以及生态位内生演进机制和与体制环境的互动机制等方面进行了梳理和总结. 然而,上述文献还只停留在运用定性分析方法对国外SNM研究进行一定程度的归纳和评述,尚未对国内该领域的研究现状和热点进行全面梳理,更缺乏可视化计量分析成果. 鉴于此,本文以CNKI数据库检索的文献题录作为分析数据(检索条件为:“主题=战略生态位管理or技术生态位”,检索时间截止至2016年12月20日,共获得有效数据93条),运用知识图谱方法及CietSpaceⅢ工具对当前中文SNM研究进行整体、多维度的可视化分析,力求达到“一图谱春秋,一览无余;一图胜万言,一目了然”的功效[7].

1 研究方法与工具本文所使用的知识图谱方法,是在某个时间段内以某个研究领域的文献数据为基础,通过共现和共引的分析,将该领域的发展脉络和知识基础、研究热点及其趋势以可视化形式呈现的一种计量学分析方法[8]. 陈悦和刘则渊[9]认为,知识图谱是显示科学知识的发展进程与结构关系的一种图形,是显示科学知识地理分布的知识地图转向以图像展现知识结构关系与演进规律的结果. 知识图谱具有“图”和“谱”的双重性质与特征:既是可视化的知识图形,又是序列化的知识谱系[7]. 近年来,运用知识图谱方法和可视化工具对特定专业领域的研究动态和发展趋势进行文献计量分析已发展为当前学术研究的一大热点,目前在国内被广泛应用到诸多领域的研究热点分析上,尤其是创新管理和品牌管理(夏恩君等[8];张心悦等[10];练思婷等[11];孙莹等[12])、新兴产业管理(罗晓梅等[13];韩增林等[14];宋铁波等[15])等.

本文使用由陈超美教授开发的CiteSpaceⅢ软件工具进行可视化图谱分析[16]. 该软件是目前国际公认领先的知识图谱绘制工具之一,它将引文分析、聚类分析、网络分析等在知识单元分析的基础上集合起来,并融入数据挖掘、计算机图形学、图像技术、智能技术及先进算法等方法,从而形成新一代的适于多元、分时、动态的网络分析可视化工具[17]. 相比其他可视化分析软件,CiteSpaceⅢ能提供针对施引文献的合作图谱和共现图谱,以及被引文献的共引图谱,侧重于探测和分析学科研究前沿的演变趋势及其知识基础之间的关系,以及不同研究前沿之间的内部联系[18],具有数据处理便捷、可视化效果好等优点.

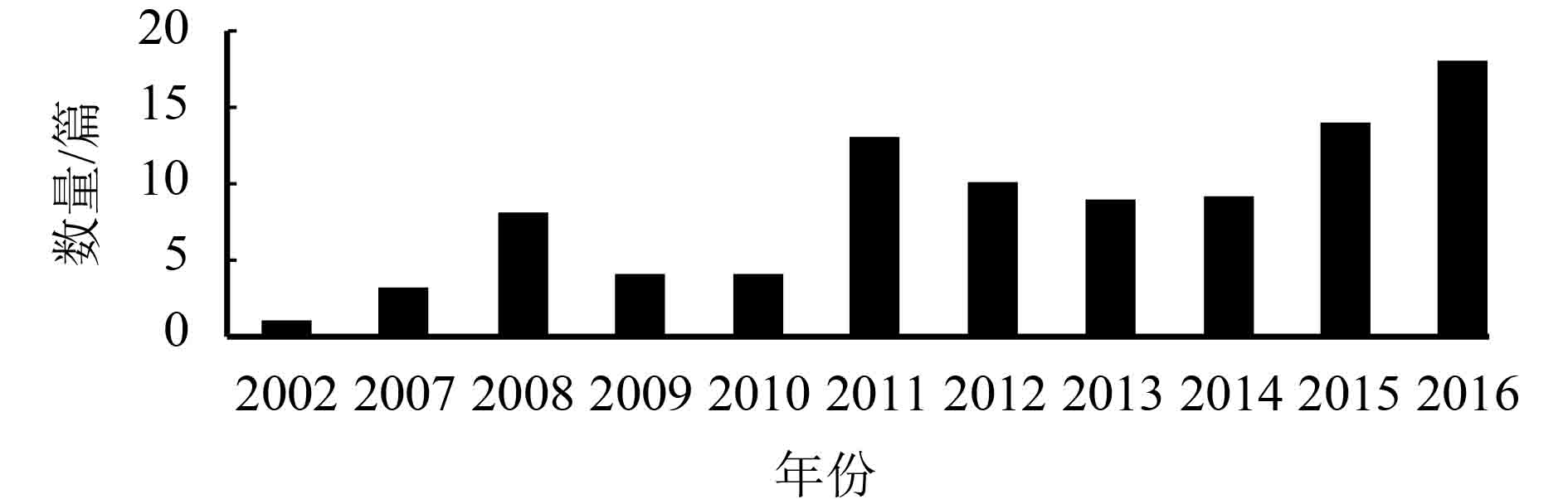

2 文献总体描述与统计分析 2.1 时间分布和来源数据库时间分布可从文献数量变化趋势角度来反映,本文按年份进行字段抽取和频次统计,将分析数据录入到Excel形成国内SNM研究的时间分布,结果如图1所示. 从图中分析得知,国内SNM研究最早出现的文献在2002年,之后的发展大致可分为3个阶段:(1) 2002~2008年的平稳发展阶段;(2) 2009~2010年调整阶段;(3) 2011~2016年快速增长阶段. 其中,2011年、2016年是国内SNM研究文献的爆发点.

|

图 1 国内SNM研究时间分布 Figure 1 The time distribution of SNM in China |

通过CNKI数据库后台数据统计,国内SNM文献的来源数据库具体情况如表1所示. 可见,国内SNM文献的研究绝大部分来源于期刊,但同时也培养了8名博士生和12名硕士生. 此外,会议论文数量偏少,说明SNM研究目前在国内学术会议上交流不多.

| 表 1 国内SNM研究文献的来源数据库分布 Table 1 The source database distribution of of SNM in China |

本文以Elsevier数据库和PQDT学位论文全文数据库检索国外SNM研究文献发现,截止至2016年12月20日,共获得348条国外SNM研究文献题录,当中包括期刊论文266条、学位论文32条、手稿(Workingpaper)22条、会议论文15条、书的章节7条和咨询报告6条. 研究学者和机构广泛分布在44个国家,形成了以荷兰和英国为核心的两个聚类群. 论文产出量在20篇以上的国家有6个,其中荷兰占有绝对优势,在该研究领域产出贡献非常突出(共有142篇,占40.8%),而且与18个国家存在合作研究关系;其次是英国,有94篇(占27%),再接下来是美国、德国、瑞典和芬兰. 而亚洲各国/地区在该领域的研究成果仅有15篇(只占4.3%),其中中国(含台湾)4篇、韩国和印度各3篇,日本2篇,新加坡、马来西亚和泰国各1篇. 国外SNM研究最早出现在1996年,其中2008年美国次贷危机导致的全球性经济危机后,掀起了国外学术界对如何进行经济结构调整和产业转型升级的SNM研究热潮,2011年起,国外SNM研究文献数量呈现爆发式增长.

2.2 资助基金和期刊领域通过SATI软件按基金和来源进行字段抽取和频次统计发现,当前国内SNM研究得到了9类基金共41项课题的资助,其中国家级项目占了绝大的比重(占了总数的87.8%),当中国家自然科学基金项目就有29项(占国家级项目的80.6%),这表明SNM研究目前在国内学术界已经得到一定的认可,具有一定程度的影响力. 从期刊分布来看,国内SNM研究来源于25种期刊,主要发表在《科学学研究》、《科学学与科学技术管理》、《科技进步与对策》、《中国科技论坛》和《科技管理研究》等期刊,93篇文献中在中文社会科学引文索引(CSSCI)数据库发表的有14篇(占15.1%),其中包括《科学学研究》4篇、《科技进步与对策》3篇和《科学学与科学技术管理》2篇. 上述结果,一方面反映SNM研究得到国内高水平的管理类和经济类期刊的认同,但另一方面也折射出当前公开发表高水平、高质量的中文SNM文章数量还是偏少,有待进一步加强.

3 国内SNM研究的图谱分析CiteSpaceⅢ软件提供了丰富的功能区和参数设置,本文根据研究需要对所要分析的数据进行时区分割,将时间切片设定为每年一切割;在网络类型方面,分别选取了作者、机构和关键词的共现分析;在网络节点关系强度计算方式上,本文选取了Cosine算法;为了方便删除掉可能无太大意义的高频文献或低频文献,在参数阈值设置上,本文根据引文增长及可视化效果采取TopN法,其中N值的确定是经过不断调试,对比结果后而定;为了提高网络的可读性,本文在网络裁剪方法上分别采用了最小树法(MST)和寻径方法(Pruning);在聚类名称算法上,本文选取了对数似然算法(LLR). 在图谱观测指标方面,本文主要分别选取了节点数量和年轮、频次、突发点(Brust)检测和中介中心性(Centrality)等指标进行分析.

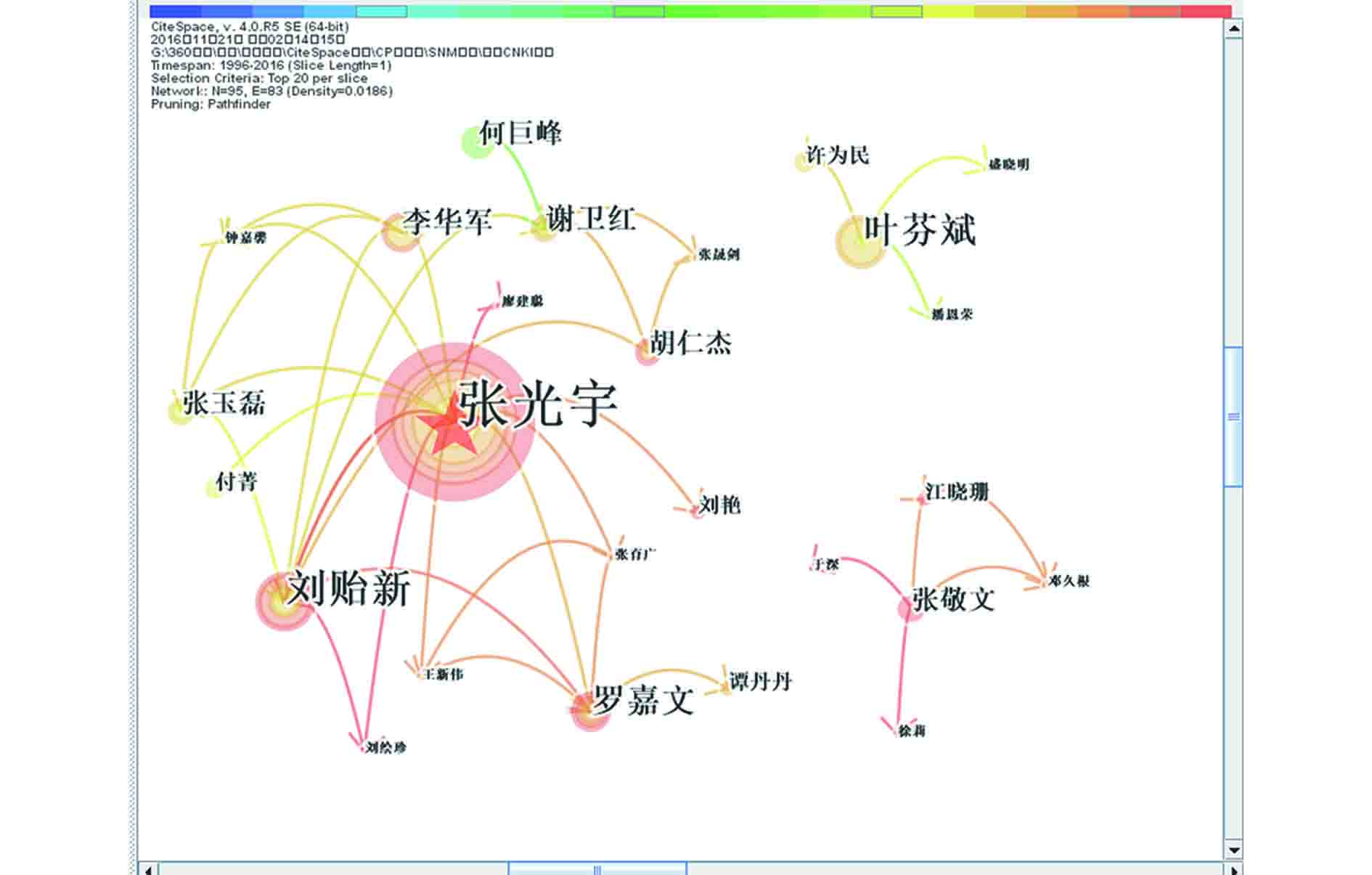

3.1 研究学者合作网络的图谱分析通过研究学者合作网络分析,能够识别出SNM研究领域的核心学者及其之间的互引关系及其强度,为发现某个研究领域的科研人员之间的社会关系,以及评价其学术影响力提供一个崭新视角. 在CiteSpaceⅢ软件中,本文参数设置为:TopN=20,裁剪选取Pruning方式,结果如图2所示.

|

图 2 国内SNM的研究学者合作网络 Figure 2 The cooperation network of SNM on the research scholar in China |

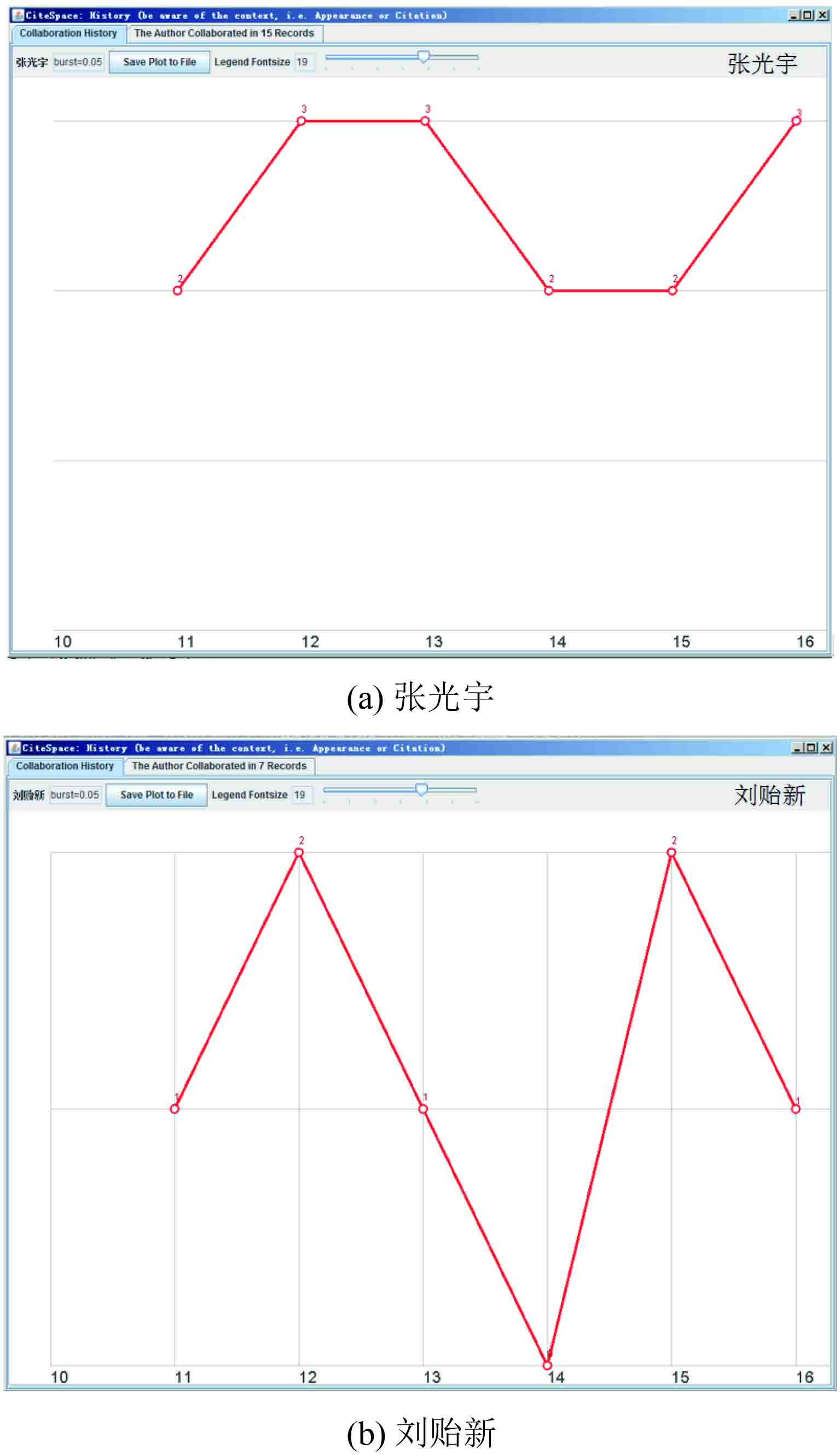

图2中,共有95个节点和83条连线,密度为0.018 6. 图中的节点大小表示研究学者出现的次数,其中次数在5以上的分别包括张光宇、刘贻新、叶芬斌、罗嘉文等4位作者,说明这些学者在国内SNM研究出现的频次高,是该领域研究的高产作者;节点中带有紫色外圈的年轮表示该节点的Centrality高,图中张光宇带有紫色外圈(其Centrality值最大,达到0.03),说明该位学者是国内SNM研究网络的重要转折点,占有非常重要的位置. 从连线密度来看,张光宇和刘贻新两位作者的连线都在10条以上,其中张光宇有13条,说明张光宇与他人合作相对广泛;从连线强度分析,围绕上述4位作者,国内上SNM研究形成了几个较为显著的研究团队,而且每个团队内的社会关系大部分是师生合作关系.图3描绘了国内SNM研究中前2位高产作者的年度分布,其中张光宇从2011年开始,平均每年有2篇以上的文章发表. 但与此同时,本文通过Brust检测发现,现有数据中没有存在突发点,这说明了当前国内对SNM的研究还处于起步阶段,尚未形成浓厚、活跃的研究氛围. 通过对国外研究学者的共现和共被引分析得知,共现次数在10以上的分别包括Raven、Geels、Smith、Kemp、Romijn、Verbong、Seyfang、Schot等8位作者,说明这些研究学者在ST研究出现的频次非常高,是该领域研究的领军人物. 其中Raven、Kemp两位作者是SNM研究网络的两个突发点,起到关键枢纽作用,占有非常重要的位置. 同时,形成了以Kemp、Raven、Schot、Romijn和Geels等5位学者为核心的研究团队,而且各团队之间的互引关系较强,合作程度较高.

|

图 3 国内SNM高产作者发文的年度分布 Figure 3 The annual distribution of high yield authors post of SNM in China |

通过研究机构合作网络的图谱分析,可以辨析某领域研究机构的重要性以及机构之间的合作紧密程度,同时也侧面反映该领域知识在研究群体中的积累程度和传播速度. 在CiteSpaceⅢ软件中,本文参数设置为:TopN=20,裁剪选取Pruning方式,国内SNM的研究机构合作网络结果如图4所示.

|

图 4 国内SNM的研究机构合作网络 Figure 4 The cooperation network of research institution of SNM in China |

根据图4分析可知,当前国内SNM的研究机构图谱中共有50个节点,节点大小排在前4位的主要包括广东工业大学、浙江大学科学技术与社会研究中心、哈尔滨工程大学经济管理学院和江西师范大学商学院. 节点年轮最大的研究机构是广东工业大学,同时经过Brust检测发现该机构也是网络中唯一的一个突发点. 通过CiteSpace中的Link Walkthrough展示该谱图的演变趋势,可以明显发现,以广东工业大学节点为中心的机构合作网络呈现加速、放射状发展的态势,说明该领域的知识研究比较开放,知识传播速度越来越来越快. 但从图4也展示了当前国内SNM的研究机构图谱中只有17条连线,密度仅为为0.013 9,这说明现有国内SNM研究机构之间的合作程度相对比较低,尤其是中心节点之间的合作更是缺乏. 原因可能在于当前国内对SNM的研究尚未普及,机构学术交流的机会少,还处于一个萌芽发展的初期阶段.

国外方面,研究机构很明显可划分为两大群体:一个是以Eindhoven Univ Technol(荷兰埃因霍芬理工大学)和Univ Sussex(英国萨塞克斯大学)为核心的,另一个以Delft Univ Technol(荷兰代尔夫特理工大学)和Univ Utrecht(荷兰乌德勒支大学)为核心. 其中前一个群体的节点数量和大小、网络连线的密度和强度要比第二分支大得多,表明其是当前国外研究中最为核心的研究机构群体. 年轮最大的研究机构Eindhoven Univ Technol,同时也是该网络中唯一的一个突发点.

3.3 关键词共现的图谱分析关键词往往凝练了作者研究的焦点,是一篇文献主题的高度概括和凝练. 因此,通过对关键词共现分析,一方面可以通过关键词的分布及演化,能够直观地体现该研究领域不同时序内的研究热点及热点的演变趋势;另一方面,可以通过关键词之间的关联性来揭示该研究领域知识的内在联系,从而识别其主要的研究领域. 本文参数设置为:TopN=40,裁剪选取MST方式,国内SNM研究关键词共现图谱如图5所示.

|

图 5 国内SNM研究的关键词共现网络 Figure 5 The co-citation network of keyword of SNM in China |

图5显示,国内SNM研究关键词图谱共有138个节点和212条连接,其中出现频次较高的关键词在图中显示为较大的节点,带有紫色外圈的节点共有18个,这些节点在该网络中具有重要的枢纽作用. 从图谱中节点和连线的数量分析可见,国内SNM研究热点较多,随着时间推移,研究热点融合、分化现象不断增多,而且呈现出明显的热点演化动态特征. 为了进一步分析热点的研究路径演化,本文通过对样本文献数据进行挖掘整理,按照出现频次(

| 表 2 SNM研究领域高频关键词(按首次出现年份排序) Table 2 The high frequency keywords research field of SNM in China (ordered for the first time in years) |

根据表2高频关键词的频次、首次出现年份及融合消亡趋势,本文将国内SNM划分为两大研究路径.

1) 路径一:生态位—技术生态位—企业技术能力

该路径是从2002年起,将生态学中的生态位原理引入到技术能力与创新领域研究中展开的. 其中张丽萍[19]在国内学术界首次提出了运用技术生态位研究技术创新的发展,认为技术也有生态位,且分为资源生态位和需求生态位两种. 由此引起了国内学者对技术生态位的关注,如朱方长[20]从系统科学和生态学的双重视角探讨了技术生态位的内涵、构成及系统特性,并提出了技术创新的生态实现机制. 刘军[21]在其博士论文中阐述了高新技术产业化中技术链和技术生态位的关系,并分析了高新企业如何选择技术生态位. 许箫迪[22]根据生态因子类型的分类标准,提出高技术产业生态位包括技术生态位、资源生态位和市场生态位,并指出技术生态位是打破系统旧的平衡而向新的更高结构跃变的“革命”性环境因素. 在界定技术生态位的含义和功能后,部分学者开始开展了技术生态位的应用和评价研究,包括何巨峰和谢卫红[23]从生态位宽度和重叠度角度分析了企业技术生态位和技术能力演化轨迹及演化机理,并通过实证研究证明企业技术生态位和技术能力之间具有显著的正相关关系. 张光宇和付菁[24]运用因子分析法,建立了高新技术产业技术生态位的指标体系. 张光宇和刘贻新等[25]在借助技术生态位理论和技术能力理论研究成果的基础上,依据突变级数法原理构建了技术生态位评价模型. 胡仁杰和张光宇等[26]针对高新技术企业技术生态位测度与评价问题,从态和势两个方面设计了高新技术企业技术生态位的评价指标体系,采用层次分析法和突变理论,建立了中国情景下高新技术企业技术生态位的态和势评价模型. 刘贻新和胡仁杰等[27]从宽度和重叠度两个方面综合建立了企业技术生态位评价指标体系,并阐述了具体的计算方法,构建了企业技术生态位的测度模型. 刘贻新和胡仁杰等[28]运用双边匹配和多目标规划方法构建基于技术生态位结构特征(宽度和重叠度)的企业技术战略动态匹配模型.

可见,上述路径主要引入传统的生态位原理,运用了不同的数学模型和计量模型侧重研究了技术生态位的结构特征(宽度、密度和重叠度等)和态势,用于分析企业技术战略选择和技术进化能力.

2) 路径二:技术生态位—战略生态位管理—本土化应用

该路径是从2008年起,通过引入和评述国外SNM研究,侧重研究保护空间和社会技术体制在新技术产业化过程中的管理而展开研究的,其中张光宇和李华军等[4]首次将国外的SNM译为“战略生态位管理”,并将其研究的起源、产生和现状3方面进行回顾和评述. 李华军和张光宇等[29]构建了战略性新兴产业创新系统及相关模型,提出应在创新系统中通过SNM空间的构建、优化和突变,使得技术生态位成功过渡到市场生态位,突破“技术制度锁定”效应,实现产业变革. 罗嘉文和张光宇等[30]梳理分析了SNM的具体过程,指出SNM过程主要有以“技术的选择、实验的选择、实验的建立与执行、实验的扩大和保护政策的撤离”为代表的5步骤论和以“建立期望、建立社会网络、学习过程”为代表的3步骤论两大观点. 在上述基础上,张光宇团队在2015年出版了《战略生态位管理的理论与实践》专著[31],全面对SNM方法在理论、方法和应用3个层面进行了全面、系统的归纳和分析. 在国外SNM本土化应用方面,叶芬斌[32]则通过分析典型的数码化图像显示LCD和CCD技术的不同演化进路,论证了SNM理论分析方法的实用性和可行性. 刘艳和张光宇[33]以SNM为指导,将知识产权管理拓展至技术发展的全过程,具体包括知识产权愿景管理、学习管理、网络管理、市场培育管理与市场保护管理等5方面的内容. 张光宇和刘贻新等[34]应用SNM设计了从颠覆性技术创新到产业创新的创新驱动路径,并结合广东省实际情况提出了相应的政策建议. 许泽浩和张光宇等[35]探讨了基于SNM视角的颠覆性技术的成长及实现产业化的过程.

可见,国内SNM研究的另一路径主要是围绕“SNM是什么,即SNM的系统内涵?为什么,即SNM的价值所在?如何用,即SNM的应用探索”展开阐述,在明确提出了SNM作为一种新的技术创新管理方法和工具的分析框架基础上,对SNM在我国的本土化应用方面进行了积极探索,目前更加侧重于保护空间的构建、撤离和效应评价在新兴技术产业化以及颠覆性创新技术培育过程的研究.

4 结语SNM是基于新兴技术创新生态位的内生演化视角,围绕新兴技术从技术生态位跃迁到市场生态位,市场生态位到技术体制的动态演化过程,侧重于分析如何通过为新兴技术构建保护空间进行社会实验,发挥期望收敛机制、交互学习机制和网络管理机制的作用,促进创新生态位的形成和发展,以及完成从技术生态位到市场生态位的跃迁,最终突破或颠覆现有主流技术的思路展开研究. 本文以CNKI数据库中93篇国内SNM研究文献为分析数据,采用知识图谱方法和CiteSpaceⅢ工具,从研究学者合作网络、研究机构合作网络,以及关键词共现图谱3个层面进行可视化分析,旨在为进一步提高SNM方法在当前我国推动实施创新驱动战略、实现产业转型升级中的运用提供参考.

(1) 图谱分析发现,目前国内SNM研究成果逐年增多,并形成了几个较为显著的研究团队,但相比于国外SNM研究,国内的相关研究成果不仅在数量上偏少,机构过于集中,研究尚未普及,而且在国际会议上交流少,研究机构之间的合作程度较低,研究水平明显落后于欧美等发达国家. SNM研究虽然得到了国内学术界一定程度的认可,但高水平、高质量的文献数量还偏少. 总体来说,当前国内SNM研究还处于一个萌芽发展的初期阶段. 同时,国内SNM研究热点较多,并随着时间推移,研究热点融合和分化现象不断增多,呈现出明显的热点演化动态特征,国内SNM研究可分为两大路径:“生态位—技术生态位—企业技术能力”路径和“技术生态位—战略生态位管理—本土化应用”路径. 保护空间的构建、撤离和效应评价,以及其在新兴技术产业化和颠覆性创新技术培育过程的应用成为当前国内SNM的研究前沿.

(2) 本文研究的不足之处主要体现在:能被CiteSpaceⅢ软件做共被引分析和聚类分析的CSSCI数据库,由于检索出的中文SNM文献数量非常少(目前只有14条题录),不利于反映国内SNM研究的现状. 因此本文的分析数据采用了CNKI数据库,但目前CiteSpaceⅢ软件尚未能对来自于此数据库的文献进行相关的分析,导致无法具体描绘和辨识出国内SNM的发展脉络和知识基础. 为弥补这个不足,未来研究要进一步关注和拓展到国外科学引文索引WoS等数据库,描绘国内外关于SNM研究的知识图谱分析,并进行更为深入细致的比较分析.

| [1] | KEMP R, SCHOT J, HOOGMA R. Regime shifts to sustainability through processes of niche formation: The approach of strategic niche management[J]. Technology Analysis & Strategic Management, 1998, 10(2): 175-195. |

| [2] | WEBER M, HOOGMA R, LANE B, et al. Experimenting with sustainable transport innovations: a workbook for strategic niche management[M]. Seville/Enschede: Universiteit Twente, 1999. |

| [3] |

张光宇, 张玉磊, 谢卫红, 等. 技术生态位理论综述[J].

工业工程, 2011(4): 11-16.

ZHANG G Y, ZHANG Y L, XIE W H, et al. A review of technological niche[J]. Industrial Engineering Journal, 2011(4): 11-16. |

| [4] |

张光宇, 李华军, 张玉磊, 等. 战略生态位管理(SNM)理论研究现状述评及展望[J].

科技管理研究, 2012, 32(4): 167-170,184.

ZHANG G Y, LI H J, ZHANG Y L, et al. The review and prospect of the strategic niche management theory[J]. Science and Technology Management Research, 2012, 32(4): 167-170,184. |

| [5] | 叶芬斌. 基于生态位思想的技术进化研究[D]. 杭州: 浙江大学人文学院, 2012. |

| [6] |

刘贻新, 张光宇, 邓晓锋. 战略生态位管理(SNM)与技术创新: 理论背景及其研究框架[J].

系统科学学报, 2015(04): 92-96.

LIU Y X, ZHANG G Y, DENG X F. Strategic niche management (SNM) and technology innovation: theoretical background and research framework[J]. Journal of Systems Science, 2015(04): 92-96. |

| [7] |

陈悦, 陈超美, 刘则渊, 等. CiteSpace知识图谱的方法论功能[J].

科学学研究, 2015(02): 242-253.

CHEN Y, CHEN C M, LIU Z Y, et al. The methodology function of Cite Space mapping knowledge domains[J]. Studies in Science of Science, 2015(02): 242-253. DOI: 10.3969/j.issn.1003-2053.2015.02.009. |

| [8] |

夏恩君, 宋剑锋. 开放式创新研究的演化路径和热点领域分析——基于科学知识图谱视角[J].

科研管理, 2015(07): 28-37.

XIA E J, SONG J F. An analysis on the evolution path and hot topics of open innovation based on the view of scientific knowledge map[J]. Science Research Management, 2015(07): 28-37. |

| [9] |

陈悦, 刘则渊. 悄然兴起的科学知识图谱[J].

科学学研究, 2005(02): 149-154.

CHEN Y, LIU Z Y. The rise of mapping know ledge domain[J]. Studies in Science of Science, 2005(02): 149-154. |

| [10] | 张心悦, 宋伟. 创新管理的知识网络结构、演化及热点分析——SCI(2000-2013)文献计量分析[J]. 科技进步与对策, 2015(14): 114-121. |

| [11] |

练思婷, 冯冈平, 陈军. 基于文献计量与SNA的品牌延伸研究分析[J].

广东工业大学学报, 2016, 33(05): 34-43.

LIAN S T, FENG G P, CHEN J. Brand extension research analysis based on literature metrology and SNA[J]. Journal of Guangdong University of Technology, 2016, 33(05): 34-43. |

| [12] |

孙莹, 冯冈平. 文献计量下品牌传播发展趋势分析及研究[J].

广东工业大学学报, 2017, 34(02): 99-104.

SUN Y, FENG G P. Bibliometrics of brand communication: the trend of research frontiers[J]. Journal of Guangdong University of Technology, 2017, 34(02): 99-104. |

| [13] | 罗晓梅, 黄鲁成, 王凯. 基于CiteSpace的战略性新兴产业研究[J]. 统计与决策, 2015(06): 142-145. |

| [14] |

韩增林, 李彬, 张坤领, 等. 基于CiteSpace中国海洋经济研究的知识图谱分析[J].

地理科学, 2016(05): 1-8.

HAN Z L, LI B, ZHANG K L, et al. Knowledge structure of China’s marine economy research: an analysis based on Cite Space map[J]. Scientia Geographica Sinica, 2016(05): 1-8. |

| [15] | 宋铁波, 陈燕, 吴小节, 等. 中国企业转型升级研究热点与前沿——CSSCI文献计量分析[J]. 科技进步与对策, 2016(21): 104-110. DOI: 10.6049/kjjbydc.2016040065. |

| [16] | CHEN C. CiteSpace II: Detecting and visualizing emerging trends and transient patterns in scientific literature[J]. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2006, 57(3): 359-377. DOI: 10.1002/(ISSN)1532-2890. |

| [17] | CHEN C. Predictive effects of structural variation on citation counts[J]. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2012, 63(3): 431-449. DOI: 10.1002/asi.v63.3. |

| [18] |

秦晓楠, 卢小丽, 武春友. 国内生态安全研究知识图谱——基于Citespace的计量分析[J].

生态学报, 2014(13): 3693-3703.

QIN X N, LU X L, WU C Y. The knowledge mapping of domestic ecological security research: bibliometric analysis based on citespace[J]. Acta Ecologica Sinica, 2014(13): 3693-3703. |

| [19] | 张丽萍. 从生态位到技术生态位[J]. 科学学与科学技术管理, 2002(03): 23-25. |

| [20] |

朱方长. 技术生态对技术创新的作用机制研究[J].

科研管理, 2005(04): 8-14.

ZHU F C. A research on impact mechanism about technology ecology to technology innovation[J]. Science Research Managemen, 2005(04): 8-14. |

| [21] | 刘军. 高新技术产业化生态机理研究[D]. 太原: 山西大学管理学院, 2007. |

| [22] | 钟美瑞. 技术生态位及生态化对企业技术创新的作用机理[J]. 科技进步与对策, 2009(24): 79-83. |

| [23] | 何巨峰. 基于生态观的集群企业技术能力研究[D]. 广州: 暨南大学经济学院, 2008. |

| [24] | 张光宇, 付菁. 高新技术产业区域技术生态位评价研究[J]. 商业时代, 2011(7): 109-110. |

| [25] |

张光宇, 刘贻新, 谢卫红, 等. 基于突变级数法的技术生态位评价模型[J].

系统科学学报, 2012(3): 79-83.

ZHANG G Y, LIU Y X, XIE W H, et al. Evaluation model of technology niche based on catastrophe progression method[J]. Journal of Systems Science, 2012(3): 79-83. |

| [26] |

胡仁杰, 张光宇, 刘贻新. 高新技术企业技术生态位测度与评价[J].

辽宁工程技术大学学报(自然科学版), 2013(06): 861-864.

HU R J, ZHANG G Y, LIU Y X. Measurement and appraisal of high-tech enterprise technology niche[J]. Journal of Liaoning Technical University(Natural Science), 2013(06): 861-864. |

| [27] | 刘贻新, 胡仁杰, 张光宇. 企业技术生态位测度模型构建研究[J]. 管理观察, 2013(11): 53-55. DOI: 10.3969/j.issn.1674-2877.2013.11.035. |

| [28] |

刘贻新, 胡仁杰, 张光宇, 等. 基于技术生态位结构特征的企业技术战略动态匹配[J].

科技管理研究, 2016(11): 127-130.

LIU Y X, HU R J, ZHANG G Y, et al. Matching model of enterprise technology strategy based on technology niche’s structure characteristics[J]. Science and Technology Management Research, 2016(11): 127-130. DOI: 10.3969/j.issn.1000-7695.2016.11.024. |

| [29] |

李华军, 张光宇, 刘贻新. 基于战略生态位管理理论的战略性新兴产业创新系统研究[J].

科技进步与对策, 2012(3): 61-64.

LI H J, ZHANG G Y, LIU Y X. The study on the innovation system of strategic and emerging industries based on the SNM theory[J]. Science & Technology Progress and Policy, 2012(3): 61-64. |

| [30] |

罗嘉文, 张光宇, 谭丹丹. 战略生态位管理过程研究现状综述[J]. 广东工业大学学报(社会科学版). 2013, (2): 84-89.

LUO J W, ZHANG G Y, TAN D D. An Overview of the research on the strategic niche management [J]. Journal of Guangdong University of Technology(Social Sciences Edition), 2013(2):84-89. |

| [31] | 张光宇, 谢卫红, 邓晓锋, 等. 战略生态位管理的理论与实践[M]. 北京: 科学出版社, 2015. |

| [32] |

叶芬斌. 基于SNM理论的技术范式变迁实证研究——以数码化图像显示技术为例[J].

科学学研究, 2013, 31(6): 818-828.

YE F B. Empirical analysis of the transition of technological paradigm based on SNM theory: a case study of digital image display technology[J]. Studies in Science of Science, 2013, 31(6): 818-828. |

| [33] |

刘艳, 张光宇. 高新区知识产权战略生态位管理研究——以广东为例[J].

科技进步与对策, 2014(09): 34-37.

LIU Y, ZHANG G Y. Resarch on the strategic niche management of intellectual property of High-tech development zone[J]. Science & Technology Progress and Policy, 2014(09): 34-37. |

| [34] | 张光宇, 刘贻新, 马文聪, 等. 广东创新驱动路径设计探究——基于SNM的颠覆性技术创新到产业创新[J]. 广东科技, 2015(18): 14-16. |

| [35] |

许泽浩, 张光宇, 廖建聪. 基于战略生态位管理视角的颠覆性技术成长过程研究[J].

中国科技论坛, 2016(02): 5-9.

XU Z H, ZHANG G Y, LIAO J C. A study on the evolution mechanism of disruptive innovation based on SNM perspective[J]. Forum on Science and Technology in China, 2016(02): 5-9. |

2017, Vol. 34

2017, Vol. 34