在经济全球化时代,世界经济市场的快速发展和跨国公司的经济联合使产品日益趋于同质化,市场也不仅只限于产品质量、价格和功能等方面的竞争,更多是体现品牌间的竞争,作为在联结企业和消费者关系中起重要作用的品牌传播, 被认为是品牌竞争中最重要的战略手段之一[1]. 20世纪60年代,奥格威首次提出品牌形象理论,认为“每一个广告都是对品牌形象的长期投资”[2];1972年特劳特提出品牌定位理论,强调将品牌定位的目标从原有的产品转变为企业对预期顾客要做的事情,认为一个清晰并被消费者认可的品牌对提高产品在市场传播的效率极具价值[3];1992年唐·舒尔茨[4]提出了整合营销传播理论(IMC),认为品牌传播的侧重点是整合企业所有传播手段,积极利用一切资源帮助企业实现品牌传播效果的提升. 我国学者对品牌传播的研究是从20世纪80年代改革开放开始的,随着中国市场日渐成熟、品牌效应影响日益深远,品牌传播这一概念在学术界逐渐受到学者重视[5],但这期间的论文和著作从本质上说仍是对西方品牌研究理论的翻版,没有深入探究. 2002年余明阳和舒咏平联合发表的《论“品牌传播”》是中国第一篇品牌传播专业论文[6],第一次详尽阐述了品牌内涵、提出背景、特征等内容. 此后,卢泰宏[7]在国外相关研究基础上,从概念模型和品牌资产角度切入,提出了财务会计概念模型、消费者对品牌实力概念模型和基于市场基础的概念模型;苏晓东[8]认为品牌的本质是关系符号,是企业、消费者和产品间复杂关系的总和,核心是使其充分反映品牌的核心价值与战略.

目前,品牌传播在中国处于不断发展与形成中,通过对已有文献的回顾可知,我国学者对品牌传播的研究可以大致分为基础概念界定、传播现象论述和实际案例解析3方面. 笔者在检索的过程中发现,学术界关于广告、公共宣传等传播手段都有现状分析和研究,而对于品牌传播发展现状的研究只是零散地出现在一些著述和学术论文之中,随着品牌传播越来越受到重视,国内学者对品牌传播的研究随之增多,但在品牌传播相关理论、研究热点及研究前沿等方面却缺乏系统性梳理. 基于此,本文以2001~2016年我国品牌传播领域中文文献作为研究对象,利用CiteSpaceⅢ软件进行可视化分析,为品牌传播的研究提供科学参考.

1 数据来源及研究方法本文基于中国期刊全文数据库(CNKI)期刊的文献来源,以品牌传播最早发表时间2001年为起始点,搜集并整理2001年1月~2016年6月期间全部期刊数据,因“品牌传播”由“品牌”与“传播”两个词语组成,故通过两次检索得到期刊数据. 第一次检索方式为关键词“品牌传播”,第二次检索方式为关键词“品牌”并含有“传播”,经NoteExpress软件筛选去重后最终得到有效文章739篇,包括文献数据的作者、题目、摘要、关键词和引文等相关信息. 本文根据文献计量法在搜集、鉴别、文献整理及研究统计上的客观性,对品牌传播文献数量进行统计分析,以呈现品牌传播相关文献信息随时间变化趋势;利用CiteSpaceⅢ软件进行数据处理,对研究文献的年代分布、著者情况、机构分布、热点研究等统计分析,通过与现有研究进行对比总结,发现品牌传播研究热点及其规律并对未来发展趋势进行预测.

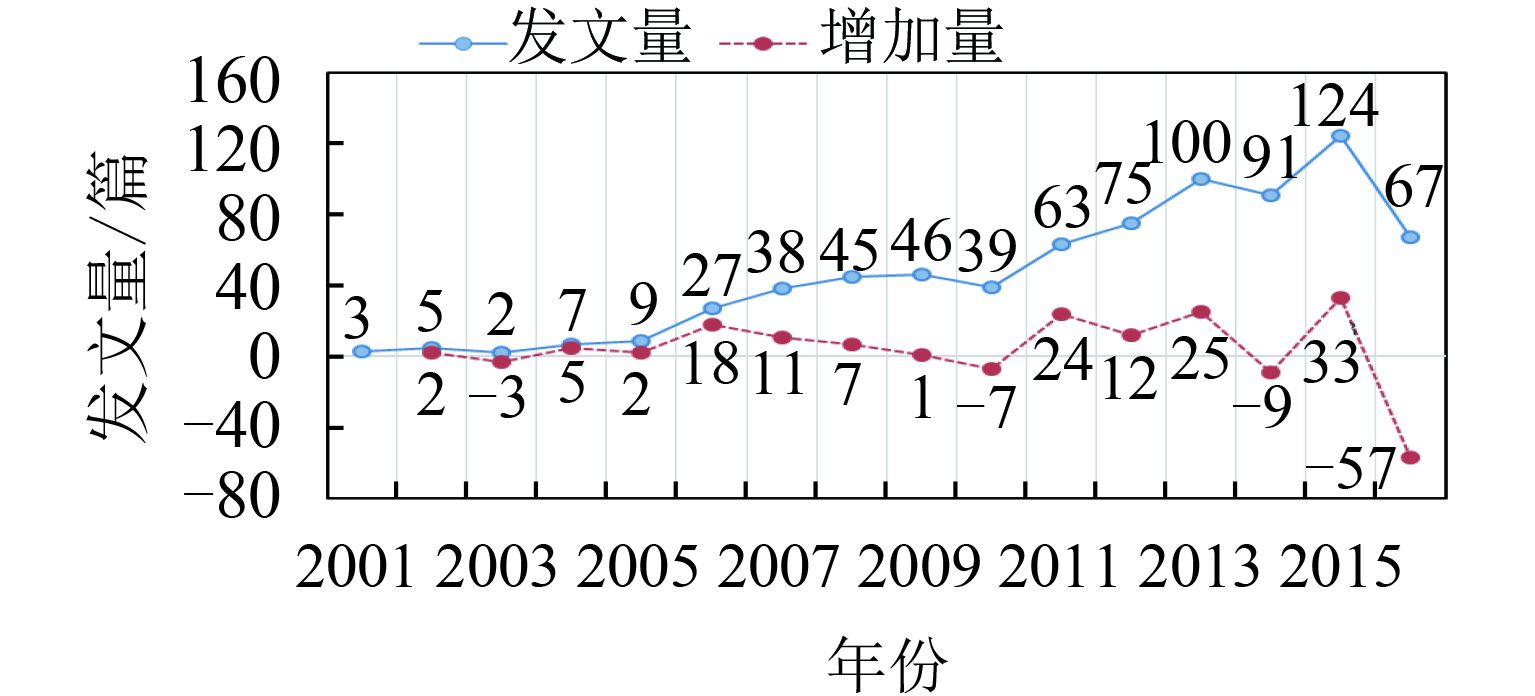

2 统计结果与评价 2.1 品牌传播研究文献时间趋势本文对2001~2016年“品牌传播”期刊文献数量的变化进行了统计,年平均发文量如图1所示.

|

图 1 2001~2016年品牌传播文献数量变化趋势 Figure 1 Quantity change figure of 2001~2016 literature of brand communication |

图1显示出,品牌传播文献数量呈波浪式递增趋势. 我国学者关于品牌传播研究起步较晚,2001年是数据库记载的最早发文时间. 2001~2005年是品牌传播研究缓慢导入阶段,发文量相对较少,品牌传播未引起学者们过多关注;2006~2010年是品牌传播稳定发展阶段,研究品牌传播的数量有较大提高,其原因主要是2006年中国商务部发起了“中国品牌万里行”的活动[9],品牌逐渐成为受到广泛关注的课题,品牌传播也逐渐受到学者的关注;2011年后,国内学者关于品牌传播的研究出现了激增,进入了品牌传播热点研究阶段,这与社会的大力发展、互联网的广泛运用、品牌网络社区等新概念的引入分不开[10]. 为了更加清楚地了解目前品牌传播相关研究处于何种状态、相关研究热点,本文进一步做了相关统计研究.

2.2 品牌传播主要作者分析在品牌传播研究的近15年中, 我国出现了许多致力于此方面研究的学者,为品牌传播的研究做出了巨大贡献. 品牌传播领域共出现作者393名, 作者之间合作89名, 共现图谱中相互连接的子网表示学术研究小团体,我国关于品牌传播研究学术团体内部存在合作,但团体间的联系合作较少,初步形成了以舒咏平、余明阳、林刚为中心的典型作者合著网. 其中以舒咏平、余明阳、薛可、阳长征为主的科研团队规模较大,论文产出量最高,研究时间最长,其主要研究方向是品牌及品牌传播相关概念界定和理论研究. 品牌传播领域前12名高产作者如表1所示.

| 表 1 品牌传播研究领域作者频次排序 Table 1 Sorting frequency table by authors of brand communication research |

依据普莱斯定律,对论文发表的高产作者进行统计分析,发表论文最多的作者的论文数平方根再乘以0.749即可得出高产作者论文数[11],排名第1是舒咏平(8篇),运用公式计算出高产作者发文量约为2篇,发文数在两篇以上的作者65位,共发表论文169篇,占期刊论文总数的42.46%. 根据普莱斯定律,因未超过半数,可得品牌传播领域还未形成高产作者带头作用,学术群体中不存在稳定的高产作者群.

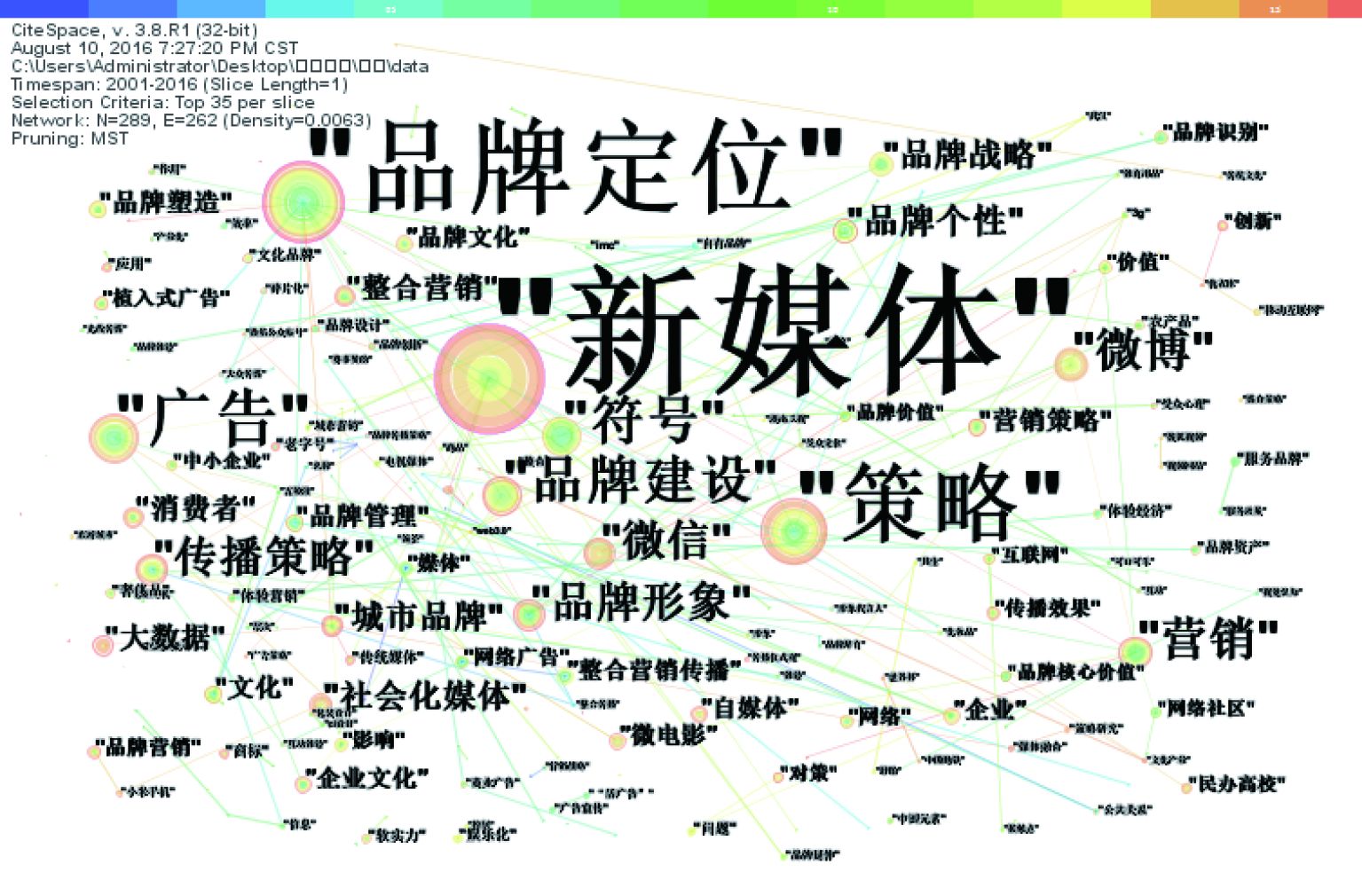

3 实证分析 3.1 关键词共现分析中心度和频次综合反映了关键词在整个品牌传播共现网络中的重要性,表示该时期内研究的核心主题. 关键词的节点与其出现频次正相关,节点越大,频次越多. 为了准确清晰辨识品牌传播各时期研究主题,本文以频次作为基本衡量标准,参考中心度指标对共现图谱中关键词进行筛选. 品牌传播领域关键词共现知识图谱如图2所示.

|

图 2 品牌传播关键词共现图谱 Figure 2 Co-occurrence atlas of brand communication keywords |

| 表 2 品牌传播研究领域关键词共现网络的关键词中心度排序 Table 2 Centrality order list of brand communication key words cooccurring on net |

品牌传播(612)、品牌(161)和传播(126)作为本研究的核心内容,出现频次最高,为准确体现其他相关关键词分布,此处将其隐去. 由表2可知,在频次分布方面,品牌传播、品牌和传播出现的频次和中心度都较高, 与检索主题一致. “新媒体”排名第4,品牌传播与新媒体关系密切,其主要原因是新媒体的迅速发展使传播的受众结构和接触点管理发生变化,进而改变了传播形式和内容,为新媒体的传播和实施提供了有利条件,使新媒体受到学者们关注. “品牌定位”排名第5,我国学者主要从理论概述和城市品牌、服务品牌等实际应用两方面研究“定位时代下的品牌传播”. “策略”排名第6,主要指品牌传播的方式与方法,属于品牌传播的实际运用.

除表2列出的关键词外,“整合营销传播”“互联网”“微电影”“网络社区”“大数据”和“服务品牌”等关键词被引频次较高. 首先,从品牌传播基本理论及文献上看,“品牌定位”“品牌建设”“品牌形象”“品牌战略”“品牌塑造”“品牌个性”和“网络社区”是品牌传播领域的研究基础;其次,从品牌传播途径来看,“微信”“微博”“广告”“社会化媒体”“整合营销传播”“互联网”“微电影”和“大数据”等是在理论和实践基础上发展成为新兴的关键性传播途径和方式;最后,从品牌传播应用方面看,“城市品牌”“品牌管理”“策略”和“服务品牌”等是理论和传播方式的具体应用.

通过结合每一个节点的年轮分布, 可以清晰地得到品牌传播研究热点的时间演化路径. 我国品牌传播研究路径大致可以分成3个阶段。

第一阶段为品牌传播的起步萌芽阶段(2001~2006年),“品牌”“整合营销传播”和“品牌定位”是此阶段研究的核心节点. “品牌传播”关键词周边连接着不同时期的其他关键词,形成了各时期共现网络整合图,表明其一直作为该研究领域的热点;此阶段既有研究“品牌形象”“品牌定位”等基础概念和理论,也有“整合营销传播”“传播策略”等传播理念的推介与深入. 我国学者在此阶段将整合营销传播和整合品牌传播混为一谈,将品牌传播与营销对等,认为品牌传播是营销策略能否致胜的关键因素,广告作为品牌的主要传播媒介,也受到了极大关注;品牌传播在此阶段有了明确的定义,不再是营销学的附属物,而是糅合了传播、广告、公关等概念的品牌传播.

第二阶段为品牌传播的复杂发展阶段(2007~2010年),品牌传播在此阶段得到了较快发展,该时期出现的关键词条目增多,并具有相对均衡的分布. 研究主题主要集中在“品牌建设”“品牌塑造”和“传播模型”上,注重品牌核心价值传播,偏重于品牌全方位的管理和建设[12],为提高品牌传播效率,品牌传播重点是品牌与消费者互动,是以消费者为中心的双向传播阶段. 该阶段重视品牌与消费者之间的关系,强调品牌传播过程中消费者反馈环节,提出了品牌传播AIVSA[13](注意–兴趣与互动–价值认同–分享–行动)、CIISA(感知环境–互动沟通–关系印象–评价分享–用户行动)模型[14].

第三阶段为信息化背景下品牌传播多元化阶段(2011~2016年),形成了以“新媒体”“大数据”为核心的品牌传播研究热点. 随着网络时代的到来,手机等网络移动终端成为消费者接触最多的信息传播工具,传播方式也由曾经的一对多转化为一对一、多对一的混合传播方式[15];同时,企业对传播范围和时效性的重视,使微信、微博等传播速度快且简单的新媒体受到重视,导致品牌传播途径由广告、促销、公关活动等传统媒介逐渐向微博、微信等新媒体传播媒介转移. 日新月异的科技发展使看似杂乱无章的数据有了规律,通过系统的挖据消费者信息,大数据技术为品牌传播开辟了新的研究视角,也为精准营销提供了可能[16]. 总而言之,互联网络的发展和大数据技术的进步都使我国品牌传播发生了巨大的变化,但这些技术还没有完全成熟,对精准营销的研究仍需不断地深入和探索.

3.2 关键词聚类分析本文所采用的聚类分析借鉴了Callon等的聚类原则对关键词进行聚类划分,在构建的每一个子簇中最多只有10个关键词,关键词按照一定次序排列后形成共现矩阵. 共现矩阵中余弦指数越高, 表明关键词之间共现强度越大,通过计算共现矩阵中余弦指数最高的一对关键词作为该聚类的主题词. 本文共形成284×284共现矩阵,运用上述方法形成了25个聚类,其中某些聚类只有两个聚类成员,不能准确反映所代表的研究方向和内容,不能作为分析对象. 通过筛选,共得到有效聚类13个,这13个聚类就是品牌传播领域主要研究内容和方向,品牌传播聚类名称及构成成员如表3所示.

| 表 3 品牌传播聚类名称及构成成员 Table 3 Cluster names of brand communication and members in composition |

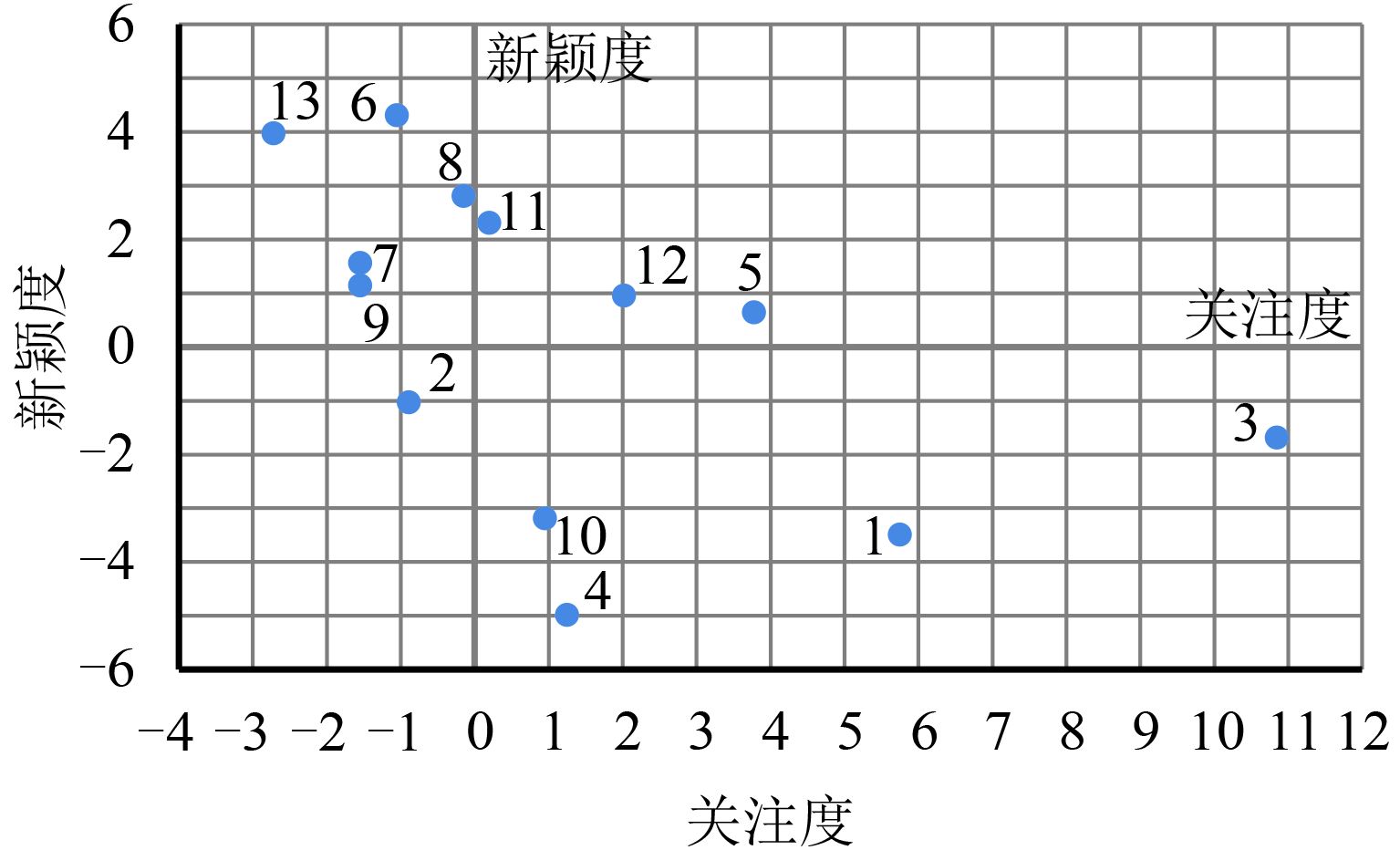

利用战略坐标图可以描述品牌传播领域研究热点,通过其结构分析预测品牌传播未来变化趋势,以关键词聚类分析结果为基础,将关注度指标设为横轴,新颖度指标设为纵轴建立聚类战略坐标[17]. 其中,关注度是通过计算每个聚类的平均共现频次与全部共现关键词平均共现频次的离均差得到的;新颖度是通过计算每个聚类平均年龄与全部共现关键词平均共现年龄的离均差得到的. 关注度和新颖度越大,表示聚类受关注和新颖的程度越高. 品牌传播战略坐标图如图3所示.

|

图 3 品牌传播战略坐标图 Figure 3 Brand communication strategy coordinate diagram |

位于第一象限的聚类5、11、12,关注度和新颖度均大于0,表明这些聚类是我国品牌传播领域比较成熟的研究内容和方向,也是目前我国品牌传播研究领域的核心内容. 具体包括“新媒体”“媒体营销”“营销策略”等.

位于第二象限的聚类6、7、8、9、13,新颖度大于0,关注度小于0. 表明这些聚类的内容是我国品牌传播新出现的,但是这些研究内容受关注程度较低. 其中一些聚类的关注度会随学者研究的增加而增加,从第二象限向第一象限移动,成为品牌传播研究领域成熟的研究内容和方向. 具体包括“城市品牌传播”“品牌延伸传播”“网络社区传播”等.

位于第三象限的聚类2,关注度和新颖度均小于0, 表示“品牌战略”曾经是品牌传播领域研究的热门课题,但由于时效性或受到品牌传播动态变化的影响,近几年退出了学术研究主流视野.

位于第四象限的聚类1、3、4、10,关注度大于0,新颖度小于0,表明这些聚类属于国内品牌研究领域的基础. 这些聚类的聚类成员虽然不是新兴课题,但多年来受关注程度一直较高. 具体包括“品牌架构”“品牌塑造”和“传播策略”等.

在以关注度为横轴、新颖度为纵轴的战略坐标图中,根据坐标图各象限位置含义,可以清晰看到当前关注度和新颖度领域. 在关注度方面,聚类1、3、5、12的关注度较高,其中聚类3受关注的程度最高,根据其聚类成员构成可以确定其主要是关于“品牌塑造”的研究. 市场竞争的加剧使品牌效应日益明显,为获取更高的品牌溢价,品牌塑造成为学者研究的热点内容,与品牌塑造相关的名称、形象、文化等构成内容也得到了我国学者的持续关注.

在新颖度方面,聚类6、7、8、11、13的新颖度较高,其中聚类6受关注的程度最高,根据其聚类成员构成可以确定其主要是“城市品牌传播”的研究,目前我国城市品牌研究仍存在很大的扩展空间.

4 结语本文采用共现分析、聚类分析和战略坐标相结合的文献计量方法,描述了当今品牌传播领域中文文献研究现状、热点和趋势. 得出以下结论:品牌传播作为当前我国的研究热点,取得了不错的研究成果,文献数量呈递增趋势,研究热度也越来越高. “品牌架构”“品牌战略”和“新媒体传播”等是学术界研究热点. 通过对新颖度的研究,发现“城市品牌传播”和“网络社区传播”等是目前学界新的并且有待于进一步研究的领域. 此外,通过总结和归纳2001~2016年中国品牌传播领域发文量居前作者信息,希望这些分析结论为我国今后品牌传播提供借鉴和参考.

本文运用可视化分析,虽然可清晰、全面地揭示品牌传播领域研究现状、热点和趋势,但其中可能存在数据规范处理、阈值设定等局限,可能会对分析结果有一定影响,但不会影响基本结论. 这些问题的改进有待于在今后的研究中不断探索.

| [1] | 叶念砚, 王詠. 品牌传播模式的理论模型研究[J]. 人类工效学, 2010, 16(4): 79-82. |

| [2] | 陈洪波. 区域性旅游品牌形象传播策略[J]. 新闻与写作, 2015(10): 101-104. |

| [3] | S CHAOC, B LINBT. Fan-centric social media: the xiao mi phenomenon in China[J]. Business Horizons, (2014): 349-358. |

| [4] | 张金海, 段淳林. 整合品牌传播的理论与实务探析[J]. 黑龙江社会科学, 2008(5): 99-102. |

| [5] | 曹雯.整合营销传播视角下的品牌传播研究[D].江西: 江西财经大学人文学院, 2010. |

| [6] | 余明阳, 舒咏平. 论“品牌传播”[J]. 国际新闻界, 2002(3): 63-68. |

| [7] | 卢泰宏, 吴水龙, 朱辉煌. 品牌理论里程碑探析[J]. 外国经济与管理, 2009, 31(1): 32-42. |

| [8] |

左文明. 社会化电子商务环境下基于社会资本的网络口碑与购买意愿关系[J].

南开管理评论, 2014, 17(4): 140-150.

ZUO W M. Ocial commerce environment based on social capital network word of mouth and purchase intention[J]. Nankai Business Review, 2014, 17(4): 140-150. |

| [9] | 徐娜. 近十年品牌传播文献与理论发展研究[D].广东: 华南理工大学新闻与传播学院, 2015. |

| [10] |

薛健平, 余伟萍, 牛永革. 电子商务企业微博品牌传播效果研究--以易迅网微博为例[J].

软科学, 2013, 27(12): 67-71.

XUE J P, YU W P, NIU Y G. Research on brand communication effect of e-commerce enterprises’microblogging-A case study of 51buy. Com’s Microblogging[J]. Soft Science, 2013, 27(12): 67-71. |

| [11] |

练思婷, 冯冈平. 基于文献计量与SNA的品牌延伸研究分析[J].

广东工业大学学报, 2016, 33(5): 34-43.

LIAN S T, FENG G P. Brand extension research analysis based on literature metrology and SNS[J]. Journal of Guangdong University of Technology, 2016, 33(5): 34-43. |

| [12] |

谢新洲, 刘京雷. 社会化媒体中品牌传播效果评价研究[J].

图书情报工作, 2014(14): 6-11.

XIE X Z, LIU J L. Study on the evaluation of brand communication effect in social media[J]. Library and Information Service, 2014(14): 6-11. |

| [13] | 宋佳. 品牌传播: 新媒体下的新策略[J]. 企业改革与管理, 2010(8): 71-72. |

| [14] | 林伟豪.基于SOLOM的整合品牌传播模式构建[D].广东: 华南理工大学新闻与传播学院, 2014. |

| [15] | 白玉苓, 侯玉硕. 新媒体时代“内联升”品牌传播策略与新途径[J]. 对外经贸实务, 2015(2): 50-53. |

| [16] | 王皓瑜, 邓江, 杜佳楠. 基于大数据分析的精准营销服务平台研究[J]. 中国金融电脑, 2014(8): 40-44. |

| [17] | FAN J. Statistical analysis of big data on pharmacogenomics[J]. Advanced Drug Delivery Reviews, 2013, 65(7): 987-1000. DOI: 10.1016/j.addr.2013.04.008. |

2017, Vol. 34

2017, Vol. 34