某大桥地处东南沿海出海口,海域宽阔,台风多、潮差大、流速急,海床泥沙冲淤复杂多变,海底槽沟的产生发展变化快。通过大桥建设时局部冲刷原型实验,发现大桥由北至南绝大部分桥墩局部存在不同程度的冲刷,桥墩局部冲刷系绕过桥墩的马蹄形漩流所致,受水流的流速和水深、桥墩的阻水宽度、河床泥沙的抗冲特性的影响。冲刷坑局部冲刷深度随流速、桥墩阻水宽度的增加而增大,随水深的增加略有增大,随河床泥沙起动流速的增大而减小[1-5]。由于大桥承台形状不同,桩基类型各异,加之受双向非恒定流影响,冲刷坑深度和形状也差别较大,特别是某些深槽段不仅水深流急、冲刷坑较深,且该滩地缓慢向北淤涨和河势变化的影响摆动不定,冲淤变幅大[6-11]. 河床局部冲刷对桥墩安全影响已引起了相关管理部门的高度重视。据此,本文详细介绍了大桥桥墩局部冲刷监测系统的设计与实施。

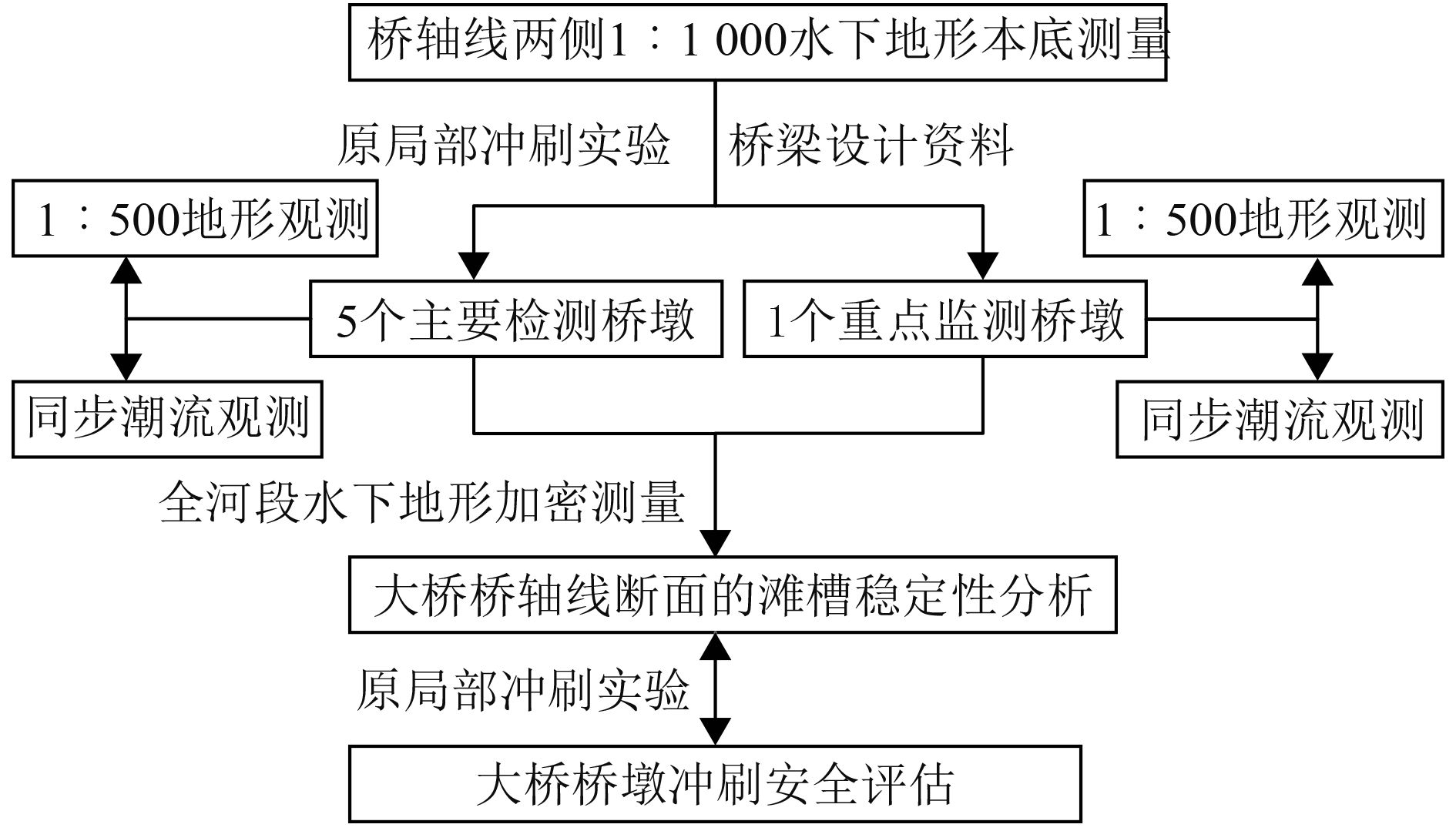

1 桥墩局部冲刷监测系统构建跨海大桥桥墩局部冲刷观测难度大,技术要求高,为了保证各项观测子项目数据的可靠和测量人员的安全,必须对桥墩局部冲刷观测进行合理规划和设计。桥墩局部冲刷监测系统总体思路为:首先进行桥轴线两侧各100 m (含海中平台)区域1∶ 1 000水下地形本底测量;根据水下地形测量结果,结合桥墩设计资料及原局部冲刷实验研究数据,确定主要监测桥墩和重点监测桥墩;进行主要监测桥墩春、夏、秋、冬四季大潮涨落急时段1∶500局部水下地形观测;进行重点监测桥墩秋季大潮高平、落急、低平、涨急时段1∶500局部水下地形观测;在主要监测桥墩和重点监测桥墩地形观测的同时,进行同步的潮流观测,并对大桥轴线断面的滩槽稳定性进行跟踪评价;在以上水下地形和潮流观测资料的基础上,结合原局部冲刷试验数据,综合分析桥墩当前局部冲刷状况,对桥墩局部冲刷进行安全评估(限于篇幅,后两部分本文未给出详细介绍)。具体过程如图1所示。

|

图 1 跨海大桥桥墩局部冲刷监测系统 Figure 1 Monitoring system for local scour of cross-sea bridge piers |

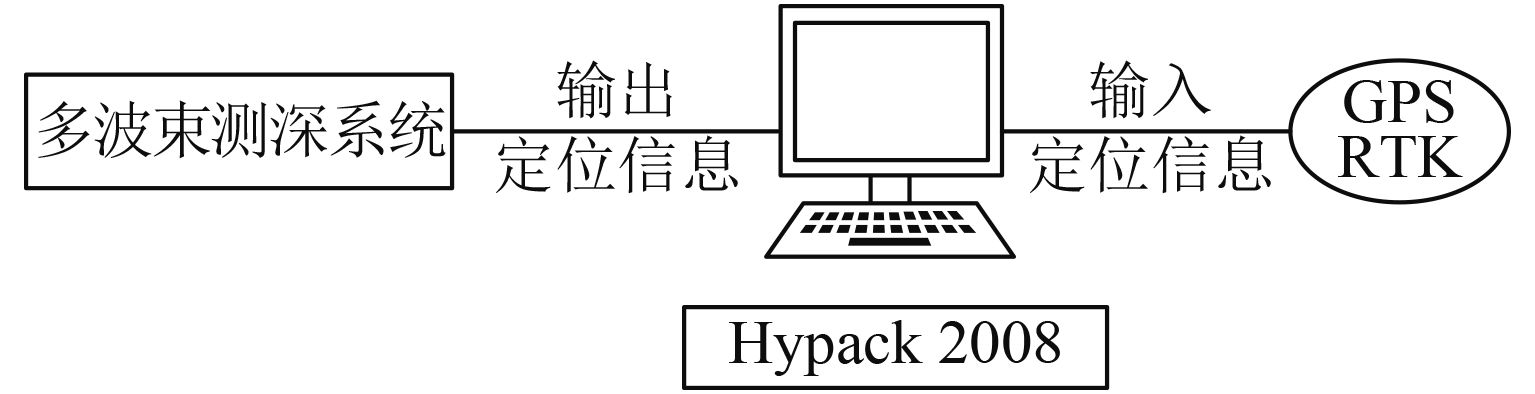

根据大桥控制网观测成果,选择桥轴线附近南、北两岸控制点组成桥墩局部冲刷测量的控制网。采用Hypack 2008作为导航和定位数据采集软件可用于多波束测深时的导航定位[13]。定位基站采用大桥南北固定基准站,频率分别为460.05 MHz和460.50 MHz,将GPS RTK信号通过Hypack软件,利用七参数实现WGS84坐标到大桥工程坐标之间的转换,转换后的坐标通过Hypack软件的内存共享功能,输出到多波束数据采集软件中作为定位坐标,具体定位数据流程见图2。

|

图 2 多波束定位系统流程图 Figure 2 The flow diagram of multi-beam navigation system |

多波束测深系统在水深测量之前需进行校准测量,目的在于获取多波束设备初始参数,即时延(Latency)、横摇(Roll)、纵摇(Pitch)、艏向(Yaw)等4个参数,校准精度直接关系到最终水深测量的精度。根据测区水深图,选择含有3 m以上陡坎的区域,根据多波束仪器在该区域的覆盖宽度,平行设置校准测线3条,长度为水深的30~50倍,间隔为多波束的覆盖宽度,以达到100%重叠,同时使得陡坎位于测线的中间位置[12-14]。

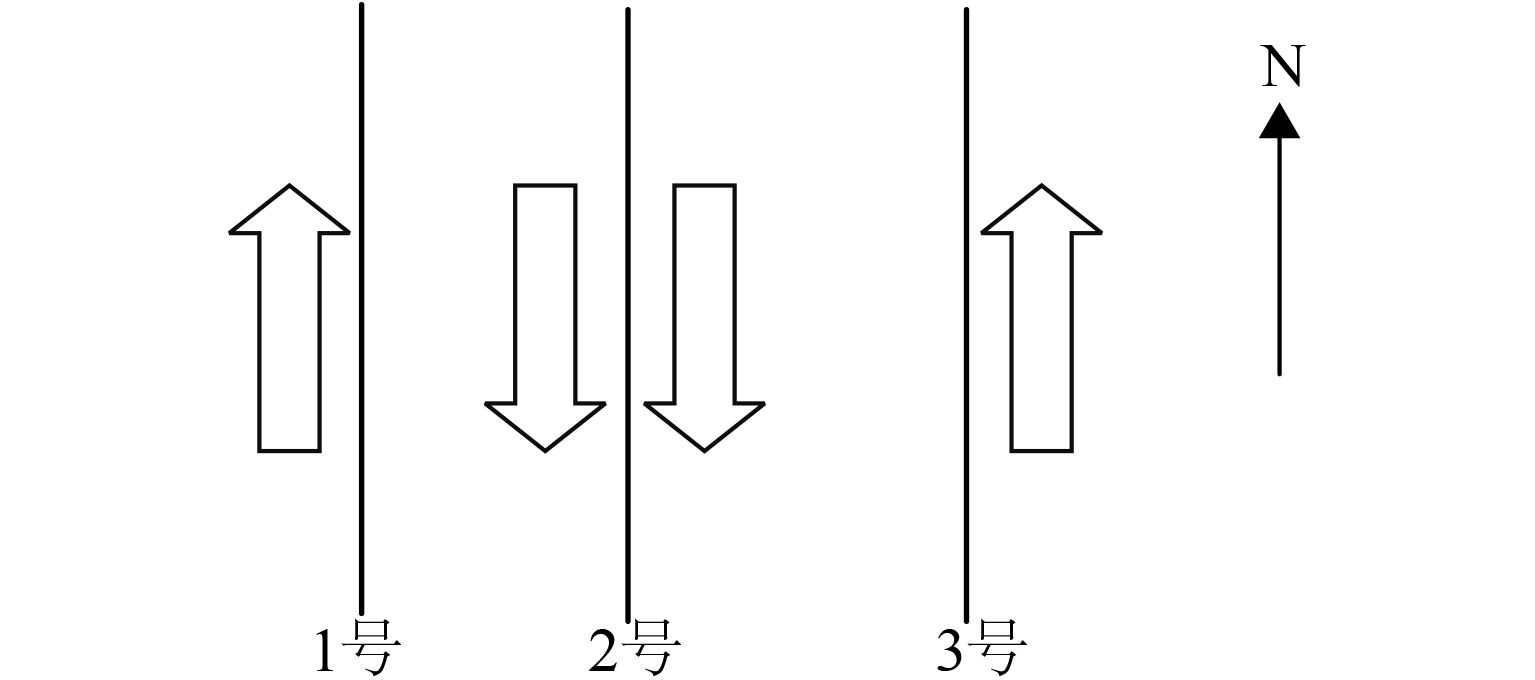

如图3,1号、2号、3号为校准测线,测船首先沿1#从南往北、2号从北往南、3号从南往北的顺序依次进行水深测量,然后沿2#从北往南施测,其中前3趟船速保持在4 kn左右,以计算Roll、Pitch、Yaw值,第4趟航速保持7 kn左右,以计算Latency值。在整个校准过程,测船按要求基本保持匀速行驶。在校准过程中,同时获取了校准区域的声速剖面文件和潮位资料,以用于后续的校准计算。

|

图 3 多波束校准测量示意图 Figure 3 The diagram of multi-beam calibration measurement |

(1) 最大船速控制:在确保回波信号质量和各种噪声水平较低的前提下,最大船速可按下式计算:

| $v = 2 \times {\rm{tg}}(\frac{\theta }{2}) \times {H_m} \times n \times 3600.$ |

其中:V为最大船速;

θ为交叉接收沿测船行进方向的底点覆盖角度(°);

Hm 为测区某一测段的最浅水深(m);

n为多波束每秒的采样数。

(2) 多波束测深过程中按约5 km间隔进行声速剖面测量,但当有迹象表明潮流发生显著变化时,增加声速剖面测量频率,保证声速剖面文件能够控制整个测量过程的声速变化,从而保证多波束归位计算的精度。

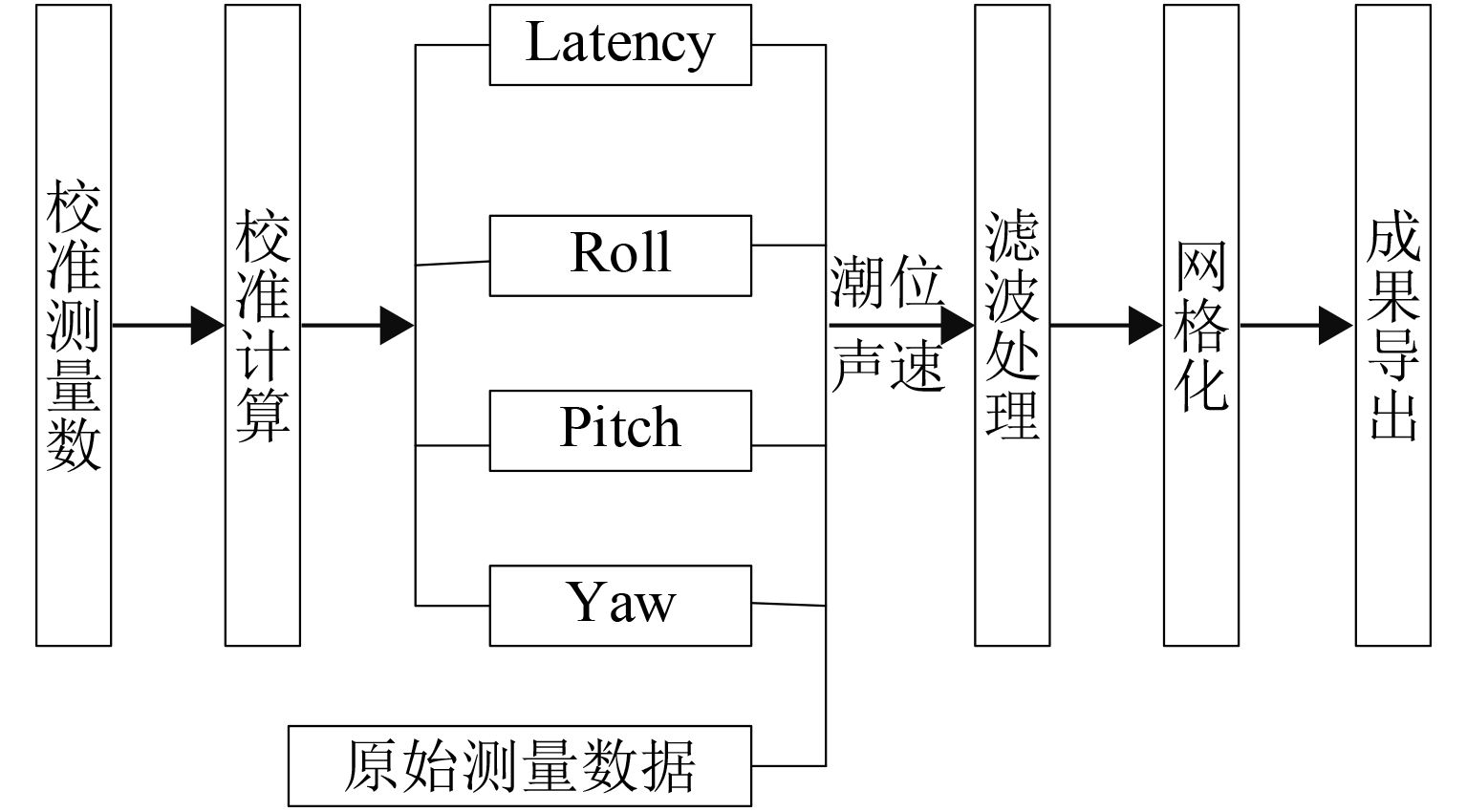

2.2.3 多波束测深数据处理整个多波束测深数据处理过程在多波束随机软件GeoSwath Plus中进行,具体流程如下:首先进行校准测量的数据处理,求出系统的延迟(Latency)、横摇(Roll)、纵摇(Pitch)和艏向(Yaw),然后利用这4个参数,结合同步的潮位和声速文件进行全部原始数据的滤波处理,再基于滤波结果生成Grid文件。本项目中多波束数据的Grid大小设为0.5 m,最后基于此Grid导出1∶1 000或1∶500比例尺的水下地形测点数据,利用本院自主研发的SMap软件进行水下地形统一成图,具体多波束测深数据处理流程如图4所示。

|

图 4 多波束测深数据处理流程图 Figure 4 The flow diagram of processing multi-beam bathymetric survey date |

根据观测方案设计,主要监测桥墩四季测次及重点监测桥墩中秋大潮观测期间,采用Nortek ADP进行潮流观测,本次多波束水下地形测量采用潮位控制法。

2.3.2 潮流观测数据处理在潮流观测数据处理中,首先利用ADP数据读取软件,读取ADP软件自记的潮流资料,然后对该资料进行合理性审查,采用六点法,即水面(水面下0.5 m处)、0.2H、0.4H、0.6H、0.8H、底部(离海底0~1.0 m)进行流速、流向资料的筛选,并绘制水深、分层流速、流向过程线和海流观测报表。

2.4 本底水下地形观测技术由于大桥桥墩承台周边地形的特殊性,单/双频测深仪声波垂直入射的工作原理使得其无法观测到承台下桩群间的地形状况,对承台周边也难以捕捉到最深冲刷点,而多波束测深系统声波斜入射的工作原理和全覆盖条带水深测量的特性,使得其非常适合本项目中的桥墩局部水下地形观测,因此本项目中水下地形观测主要采用多波束测深系统进行。

考虑到多波束测深系统对水深的要求和测量效率,在南北两岸浅水区(水深<5 m)采用单波束无验潮方式进行水下地形测量,南北两岸陆域、滩涂及岸线地形测量采用RTK方式进行[15-16]。

2.4.1 计划线布设1) 多波束测深计划线布设。考虑到多波束的覆盖范围以及测量条带之间的覆盖要求,本底测量中多波束测深计划线布设方法如下:

(1) 平行大桥轴线方向、在大桥上下游分别距大桥轴线50 m布设两条主测线;

(2) 分别以上述两条主测线为基础,按50 m间隔向桥轴线两侧外推两条主测线;

(3) 在具体施测时,以满足相关规范要求为原则,测区南、北两端根据实测水深变化情况适当增加主测线,而达到全覆盖的测深目的。

(4) 检查线垂直于主测线方向,按不少于主测线5%长度平行布设。

2) 单波束测量计划线布设。本底测量中单波束测量计划线按相关规范要求布设,具体布设方法如下:

(1) 平行于桥轴线,分别向上下游10 m间隔布设主测线,直至覆盖整个测区。

(2) 检查线垂直于主测线方向平行布设,按不少于主测线5%长度进行布设。

2.4.2 单波束水深测量单波束水深测量采用美国ODOM公司的Hydrotrac单频测深仪,仪器标称精度为1cm±1‰水深,在数据采集过程中需注意以下几点原则:

(1) 始终保持测深中心与定位中心一致,测深仪振荡器与GPS RTK天线在同一铅垂线上。

(2) 每次测量之前将无验潮成果和Trimble 5700手簿成果进行比对,同时测船之间相互比较水位,以保证施测成果的准确性。

(3) 最深处(或最浅)按定距测量未测到的,现场在回声仪记录纸上按比例内插,并做好记录以方便内业的数据处理。

2.4.3 陆域、滩涂及岸线地形测量本次陆域、滩涂及岸线地形测量采用GPS RTK技术,滩涂测量前将计划线的起迄坐标输入Trimble 5700控制手簿,作业时启动控制手簿上需要施测的测线,作业人员按手簿上的导航信息,并按1∶1 000比例尺人工采集滩涂碎部点信息。陆域岸线地形按1∶1 000比例尺要求采集特征地形信息,同时现场绘制草图,用于内业处理中的数字化绘图。

2.4.4 单波束测深数据处理本底测量中的单波束水下地形测量采用了GPS RTK无验潮模式,其数据处理过程如下. 首先通过测深打印纸,进行模拟水深和数字水深的校对和特征值插补,然后基于校对插补后的水深值和GPS RTK实时潮位,利用公式. 测点海底高程=GPS RTK潮位-水深,求出各测点对应的河床高程,然后进行水下地形统一成图。

2.5 主要监测桥墩局部水下地形观测本底测量中的陆域、滩涂及岸线地形测量采用了GPS RTK的模式,由RTK流动站通过手簿施测地形特征点。在进行陆域、滩涂及岸线地形数据处理时,首先将Trimble 5700 GPS控制手簿中的特征测量点数据导入计算机,并处理编辑生成SMap的测量数据格式后,导入SMap成图软件中,然后由外业施测人员根据现场已画的地形草图,按1∶1 000的比例尺绘制陆域、滩涂及岸线区域内各种地形图要素。

2.5.1 观测内容(1) 水下地形观测。在春、夏、秋、冬四季大潮的涨、落急时段,采用多波束测深系统对主要监测桥墩局部区域进行水下地形观测,测量范围为承台上、下游外侧各100 m、南北两侧50 m以内的矩形水域。

(2) 潮流观测。在主要监测桥墩局部水下地形观测期间,利用声学多普勒剖面测速仪(ADP)在南深槽墩S1下游约300 m处进行定点测流,以获取水下地形观测同步的潮流资料,测流点定位采用亚米级DGPS系统。

2.5.2 计划线布设由于主要监测桥墩区域水下地形测量在涨、落急时段进行,同时测区水深几乎都在10 m以上,因此主要监测桥墩局部水下地形测量计划线布设方法如下:

(1) 除匝道墩外的主要监测桥墩,在其南北两侧桥孔中各布设1条计划线,方向垂直于桥轴线、距各桥墩承台中心20 m,长度延伸至桥轴线上下游各100 m处;

(2) 在主要监测桥墩中的匝道墩区域,由于测船无法在涨、落急时段穿越其南北侧桥孔,因此在其下游距下游桥面边界约10 m处,沿桥轴线方向布设一条计划线,以保证能够接收正常的GPS信号。

2.6 重点监测桥墩局部水下地形观测 2.6.1 观测内容(1) 水下地形观测。利用多波束测深系统,对重点监测桥墩在秋季大潮一次完整潮中连续的高平、落急、低平、涨急时段,进行4次局部水下地形测量。测量范围为承台上、下游外侧各100 m、南北两侧各50 m以内的矩形水域。

(2) 潮流观测。为进行桥墩局部冲刷的安全评估,在重点监测桥墩水下地形测量的同时进行潮流观测。潮流观测的位置与方法同主要监测桥墩,即在南深槽墩S1下游约300 m处,利用声学多普勒剖面测速仪(ADP)进行定点测流,测流点定位采用亚米级DGPS系统。

2.6.2 计划线布设重点监测桥墩计划线布设与主要监测桥墩相同,即在其南北两侧桥孔中各布设1条计划线,方向垂直于桥轴线、距各桥墩承台中心20 m,长度延伸至桥轴线上下游各100 m处。

3 结论利用导航定位技术、多波束测深技术、单波束测深技术和RTK测量技术对本底水下地形进行观测,根据本底水下地形的观测结果和原局部冲刷实验的研究成果,确定了5个主要监测桥墩和1个重点监测桥墩。对这几个桥墩处布置合理的计划线,利用多波束测深技术进行水下地形的观测,并利用声学多普勒剖面测速仪(ADP)对潮流进行同步观测。通过本桥墩局部冲刷监测系统可以成功获取该跨海大桥桥墩局部冲刷的部分实测数据,从而分析出桥墩当前局部冲刷状况,为大桥桥墩局部冲刷安全评估提供了基础资料。

| [1] | C BREUSERSHN, W NICOLLETG. Local scour around cylindrical piers[J]. Journal of Hydraulic Research, 1977, 15(03): 219-220. |

| [2] | LU J Y, HONG J H, SU C C. Field measurements and simulation of bridge scour depth variation during Floods[J]. Journal of Hydraulic Engineering, 2008, 134(06): 810-821. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9429(2008)134:6(810). |

| [3] |

张胡. 京沪高速铁路南京大胜关长江大桥桥墩局部冲刷及岸坡防护研究[J].

桥梁建设, 2006, 36(z2): 75-79.

ZHANG H. Research of pier local scouring and bank slope protection for Nanjing Dashengguan Changjiang River Bridge on Beijing-Shanghai High Speed Railway[J]. Bridge Construction, 2006, 36(z2): 75-79. |

| [4] |

伍冬领, 邢艳, 谢晓波. 钱江四桥桥墩局部冲刷试验研究[J].

桥梁建设, 2005, 35(02): 19-21.

WU D L, XING Y B, XIE X B. The study of local scouring at piers of the 4th Qiantangjiang River Bridge [J]. Bridge Construction, 2005, 35(02): 19-21. |

| [5] | 韩海骞. 潮流作用下桥墩局部冲刷研究[D]. 杭州: 浙江大学建筑工程学院, 2006: 61-62. |

| [6] |

陶静. 上海长江大桥桥墩冲刷坑深度研究[J].

世界桥梁, 2009, 37(z1): 73-77.

TAO J. Study of scoured pit depth at piers of Changjiang River Bridge[J]. World Bridges, 2009, 37(z1): 73-77. |

| [7] |

王成华, 高洋. 冲刷条件下既有桥梁桩基础工作性状研究进展[J].

铁道标准设计, 2016, 60(01): 59-65.

WANG C H, GAO Y H. Current development in behavior study of pile foundation of bridge subject to scouring[J]. Railway Standard Design, 2016, 60(01): 59-65. |

| [8] |

由星莹, 胡雄飞, 程雪. 武汉长江大桥桥墩局部河床演变规律探析[J].

人民长江, 2014, 45(16): 91-93+105.

YOU X Y, HU X F, CHENG X H. Research on river bed evolution in local area near piers of Wuhan Yangtze River Bridge[J]. Yangtze River, 2014, 45(16): 91-93+105. |

| [9] |

姜海波, 张荣辉, 禹智涛. 新会市虎坑大桥软基病害检测[J].

广东工业大学学报, 2002, 19(04): 50-56.

JIANG H B, ZHANGR H, YUZ T. The safety investigation of Hukeng bridge in Xinhui City[J]. Journal of Guangdong University of Technology, 2002, 19(04): 50-56. |

| [10] |

齐梅兰, 王国华. 新型桥墩局部冲刷研究[J].

中国铁道科学, 2002, 23(03): 99-103.

QI L M, WANG G H. Study on local scour of new type of bridge pier[J]. China Railway Science, 2002, 23(03): 99-103. |

| [11] |

张佰战, 李付军. 桥墩局部冲刷计算研究[J].

中国铁道科学, 2004, 25(02): 49-52.

ZHANG B Z, LI F J. Bridge pier local scour calculation[J]. China Railway Science, 2004, 25(02): 49-52. |

| [12] |

谭良, 全小龙. 多波束测深系统及其在水下工程监测中的应用[J].

全球定位系统, 2009, 34(01): 38-42.

TAN L, QUAN X L. Application of multi-beam sounding system in underwater surveying[J]. GNSS World of China, 2009, 34(01): 38-42. |

| [13] |

皮姣. 基于阵列天线处理的GPS信号抗干扰研究[J].

广东工业大学学报, 2015, 32(04): 67-71.

PI J. Anti-interference study of GPS Signal based on array antenna processing[J]. Journal of Guangdong University of Technology, 2015, 32(04): 67-71. |

| [14] |

苏程. 深水多波束测深侧扫声纳显控系统研究[J].

浙江大学学报(工学版), 2013, 47(06): 934-943+968.

SU C. Display and control system for deep water multi-beam bathymetric side-scan sonar[J]. Journal of Zhejiang University (Engineering Science), 2013, 47(06): 934-943+968. |

| [15] |

王建忠, 王玉龙. 多波束与RTK三维水深测量技术的联合应用[J].

测绘工程, 2014, 23(04): 65-68.

WANG J Z, WANG Y L. Multi-beam sounding system and RTK three-dimensional bathymetric survey technology[J]. Engineering of Surveying and Mapping, 2014, 23(04): 65-68. |

| [16] |

张志伟, 暴景阳, 肖付民. 多波束测深系统时延偏差探测及校正方法[J].

测绘科学技术学报, 2015, 32(06): 574-577.

ZHANG Z W, BAO J Y, XIAO F M. Detection and calibration method for latency bias of multi-beam echo sounding system[J]. Journal of Geomatics Science and Technology, 2015, 32(06): 574-577. |

2017, Vol. 34

2017, Vol. 34