近年来,随着我国城市化的快速发展,城市规模和人口数量不断膨胀,再加上极端天气的影响,城市内涝已经成为影响我国城市发展的一个严重的自然灾害。据统计,2008年到2010年,我国62%的城市出现内涝问题,137座城市内涝次数超过3次[1]。在广东,以广州、深圳、东莞等城市为代表的珠江三角洲地区的城市内涝情况也非常严重。仅2010年,广州就出现较为严重的城市内涝灾害3次以上,造成的经济损失超过10亿元[2]。

以往有很多学者针对珠江三角洲地区的广州、深圳、东莞等城市的特点,开展过城市内涝相关的研究,取得了城市内涝成因分析[3-6]、城市内涝模拟分析与风险评价[7-12]、城市内涝防治对策与规划[3-4, 13-16]等方面的研究成果。该地区各个城市的政府也投入了大量的人力、物力和财力,采取了一系列的防治措施,取得了一定的成效。同时,广东省水利厅也编制了《珠江三角洲内涝整治“十二五”规划工作大纲》[17],从区域层面进行了统一的规划和部署。

分析发现,珠江三角洲地区各个城市,无论从自然地理条件、城市发展特点、城市内涝情况等方面都有很多相似的地方。如果能够将该区域作为一个整体进行研究,总结出共有的城市内涝特征,分析出相同的影响因素和发展趋势,提出一套普遍适用的内涝防治技术方法和操作流程,并用于指导区域内城市内涝的防治,不但能够改变重复研究造成的资源浪费,也能大大提高城市内涝防治的效率。因此,本文基于GIS进行珠江三角洲地区的城市内涝特征研究,具有重要的现实意义。

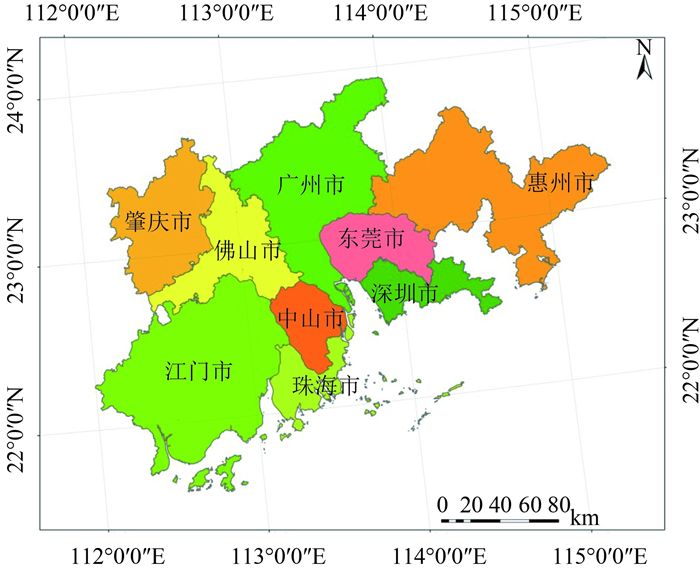

1 研究区概况珠江三角洲地区包括广州、深圳、珠海、佛山、江门、中山、东莞和惠州市的惠城区、惠阳、惠东、博罗,及肇庆市的端州区、鼎湖区、高要、四会等地,如图 1所示。全区面积为24 437平方公里,不到广东省国土面积的14%,人口4 283万人,占广东省人口的61%,2008年GDP总值达29 745.58亿元,占全国10%。

该地区为亚热带季风气候区,年平均降雨量为1 600毫米,夏季多暴雨和台风。该区内河网密布,地层以第四纪沉积地层为主。

|

图 1 珠江三角洲地区地理位置图 Figure 1 Location map of the Pearl River Delta region |

本文收集的主要资料有:(1)研究区的地理底图(1:100万)、地质图(1:100万)、遥感影像数据(类型为Landsat TM和EMT+,时相从2000~2014年)等;(2)研究区有关城市内涝研究的期刊论文,学位论文、技术报告等(2005~2014年);(3)研究区有关城市内涝的新闻报道(以广州日报、网易、搜狐等媒体报道为主)、统计资料(以各地市水务管理部门公布的为主)等;(4)研究区的各城市的统计年鉴、社会经济发展公报等(2004~2014年);(5)实地调查资料(主要为广州、佛山2个城市)。

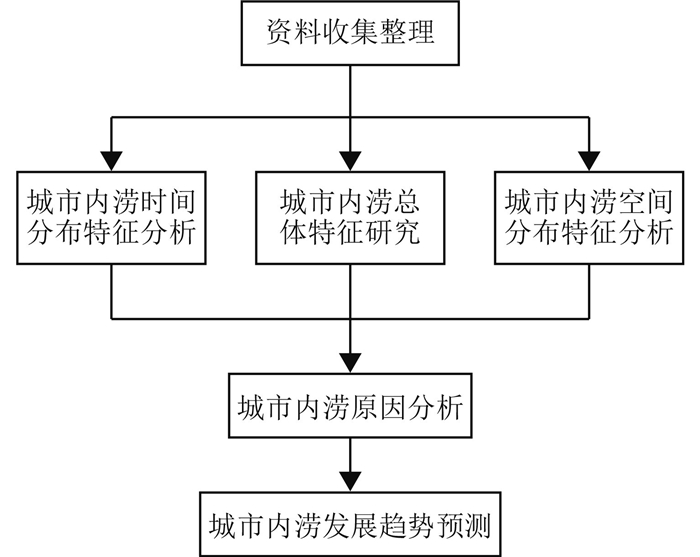

2.2 研究方法本文在收集研究区相关资料的基础上,基于GIS技术对资料进行整理、分析和总结,生成相关的成果报表、图件,并撰写成果论文。具体技术流程如图 2所示。

|

图 2 研究技术流程 Figure 2 Research technical process |

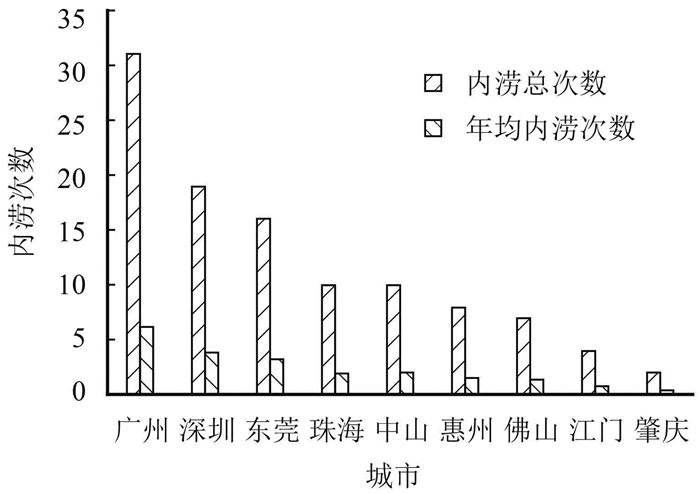

综合珠江三角洲地区各城市气象、水务管理部门发布的数据和国内外媒体的相关报道,统计发现,2010~2014年,珠江三角洲地区总共发生较大的城市内涝灾害107次。从不同的城市看,广州、深圳和东莞是城市内涝发生次数最多的城市,总共有66次,占到总数的61.7%;其次是珠海和中山,总共有20次,占18.7%;而惠州、佛山、江门、肇庆相对较少,总共有21次,占19.6%。其中广州以总共31次、年均6.2次居于首位,而肇庆以总共2次、年均0.4次排名最后。

2010年至2014年各城市的内涝次数对比如图 3所示。

|

图 3 2010~2014年珠三角各城市内涝次数对比 Figure 3 Frequency contrast of urban waterlogging in the Pearl River Delta in 2010~2014 |

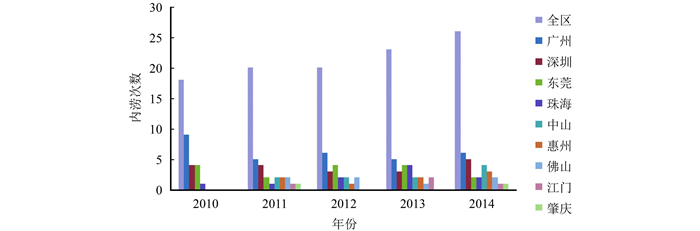

各城市的内涝年度对比情况如图 4所示。从年度上看,珠江三角洲地区2010~2014年的城市内涝分布相对比较均匀,平均每年21.4次,呈现比较高发的态势。从时间上看,城市内涝的总次数逐年增加,2010年最少(18次),到2014年最多(26次)。从各个城市看,广州、深圳、东莞3个城市的内涝年度分布相对比较平均,年度差距不大;而珠海、中山、惠州、佛山4个城市的内涝先是由少到多逐年增加,然后又趋于稳定;江门、肇庆2个城市内涝也是从无到有,但总体较少。

|

图 4 2010~2014年珠三角各城市内涝年度对比 Figure 4 Annual comparison of urban waterlogging in Pearl River Delta in 2010~2014 |

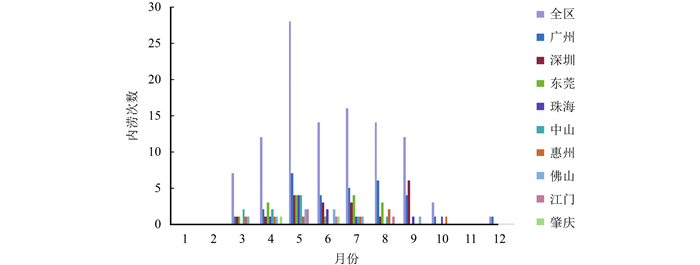

各城市的内涝月度对比情况如图 5所示。从月份来看,珠江三角洲地区的城市内涝分布极不均匀,大部分都发生在每年的5~9月,占到总数的78.5%。从单个月份来看,5月份最多,达到28次,占总数的26.2%,1、2、11月份没有发生。从各个城市来看,基本上与全区的规律相同,主要内涝灾害都发生在5~9月份。其中广州、深圳、珠海3个城市5~9月份的内涝次数都占到全年总数的80%以上,其他各城市也都在50%以上。

|

图 5 2010~2014年珠三角各城市内涝月度对比 Figure 5 Monthly comparison of urban waterlogging in Pearl River Delta in 2010~2014 |

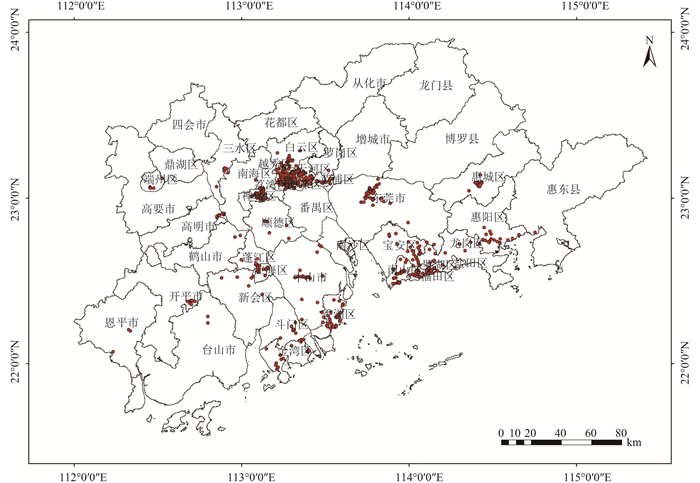

城市中经常发生内涝的地点,一般称为内涝黑点。从空间上看,珠江三角洲地区的城市内涝黑点主要分布在广州、深圳、佛山等城市,这些城市的内涝黑点数量占到总数的80%以上,而珠海、东莞、中山、江门、惠州、肇庆相对较少。2014年珠江三角洲地区各个城市的内涝黑点统计情况和空间分布情况如表 1和图 6所示。

| 表 1 珠三角各城市内涝黑点统计 Table 1 Urban waterlogging spots in Pearl River Delta |

在各个城市内部,城市内涝也主要集中分布于老城区或中心城区,这些区域的内涝黑点数量占到所在城市的80%以上。而城市新区或郊区(县)的内涝黑点相对较少。

|

图 6 2014年珠三角城市内涝黑点空间分布 Figure 6 Distribution urban waterlogging spots in Pearl River Delta in 2014 |

研究发现,各个城市的内涝黑点数量和分布地点不是固定的,而是不断地发生变化。主要有两个方面的原因:一方面是城市不断的开发建设,出现新的内涝黑点,使得内涝黑点的数量相对增加,分布的范围扩大;另一方面,各个城市都投入大量的人力物力财力进行城市内涝的治理,取得了一定的效果,老城区的一些内涝黑点消失了,使得内涝黑点的数量相对减少,分布范围也变小。但总体上来看,珠江三角洲地区的城市内涝黑点数量和分布范围都是呈逐年增长的趋势,因为城市开发建设的速度远远大于城市内涝治理的速度。

4 城市内涝成因分析研究发现,珠三角地区城市内涝的主要影响因素有以下几个方面:

4.1 气候因素近年来,随着全球气候变化和城市化的影响,城市出现极端天气的几率增大,暴雨次数增多,强度增大。珠江三角洲地区属于亚热带季风气候区,降雨年内和年间分配不均匀,且具有短时降雨集中,雨量偏大的特点。综合珠江三角洲地区近年来造成严重城市内涝的暴雨灾害,发现这些场次的暴雨降雨强度都特别大,而且持续时间都特别长。如2014年3月30日,深圳遭遇50年一遇暴雨,4个小时的最大累计降雨量达到318 mm,全市出现200多处内涝。降雨量大,持续时间长,是造成珠江三角洲城市内涝的直接原因。

4.2 地理因素分析发现,城市内涝一般发生于沿海城市,由于沿海城市多属于感潮河网地区,地势平坦,城区雨洪积水难以有效排除,易发生内涝,暴雨、风暴潮同时发生时,情势更加严峻。珠江三角洲地区大部分城市的中心区域地势比较低洼,而且大部分地区的相邻高差较小,缺少自然排水所必需的坡度,自然排水能力相对较差。如广州市越秀区平均高程仅为11.47m,平均坡度仅为3.67°,自然排水能力相当差。地势低洼,高差较小是造成珠江三角洲城市内涝的重要原因。

4.3 城市化因素随着城市化速度的加快,城市的水文效应、水文环境和排水系统受到严重的影响,带来一系列的问题。城市化导致的热岛效应和城市阻碍效应影响最为显著。城市热岛效应导致对流性降雨增多;城市建筑物高度参差不齐,下垫面粗糙度比郊区平原大,对降雨产生阻碍作用,使得降雨在城区的滞留时间加长,强度增大。同时,随着城市建设速度的加快,大量绿地、湿地、水塘消失了,取而代之的是越来越密集的楼群、越来越高的城市“硬底化”。硬底化使得城区洪水调蓄能力减弱,相同净雨条件下洪峰和短历时洪量增大。近年来,珠江三角洲地区的不透水地面比例不断增大,尤其是广州市、深圳市的中心城区和东莞市,大部分地表都被不透水地面覆盖。如广州市天河区2000年的不透水率为54.26%,到2011年达到60.97%。不透水地面的大量增加,导致径流系数增大,产流时间提前、强度增加,积水的时间也相应提前,积水量也大幅增长。“硬底化”程度加剧,不透水率增加,是造成珠江三角洲城市内涝的重要人为因素。

4.4 排水因素据有关资料统计,珠江三角洲地区大部分城市现有的排水管道中,重现期(暴雨强度出现的周期)为1年的占绝大部分,中心城区还有部分重现期为0.5年,甚至有些地区(如城中村)还没有排水管网。设计排水系统时采用的是旧的暴雨强度公式,与近年来的降雨情况有较大的差别,导致设计排水能力不足。以深圳市为例,1997年以前排水设计暴雨重现期为大部分地区1年,重要地区2~3年;2004年后有所提高,城市一般地区选用1年,低洼、易涝或重要地区选用2~3年,下沉广场、立交桥、下穿通道及排水困难地区选用5~10年。但由于原有设计标准的管道占绝大部分,且改造困难,排水能力严重不足。所以,排水能力不足是珠江三角洲城市内涝的又一重要原因。

4.5 管理因素珠江三角洲地区的城市对于排水设施的管理存在不少问题和隐患。例如有些在建大型工程的施工单位不注意保护原有防洪排涝设施,甚至肆意侵占、破坏,引发新的内涝隐患。另外,排水管道塞满垃圾无人清理,甚至存在施工泥浆、生活垃圾的偷排,这都进一步加剧了城市内涝的灾害程度。如广州市天河区,从2011年的遥感影像看,共有建筑工地43处,内涝黑点中有36.96%位于这些建筑工地周边,说明在建大型工程对城市内涝有重要影响。因此,排水设施管理不善也是珠江三角洲城市内涝的一个重要原因。

5 未来发展趋势预测近几年珠江三角洲地区的广州、深圳、东莞的城市内涝一直非常严重,珠海、中山也时有发生,佛山、江门、惠州、肇庆相对较少。区域内城市内涝未来的发展趋势,主要从2个方面加以预测。

5.1 时间发展趋势从时间发展趋势看,未来3至5年仍然是珠江三角洲地区城市内涝频发的时期,之后随着各个城市重视程度的加强、管理水平的提高、治理理念的更新和技术手段的进步,城市内涝会逐渐减轻,但要完全消除仍有待时日。主要原因如下:

(1)客观原因:气候因素短期内不会好转,甚至还有进一步恶化的趋势;地理因素包括高程和坡度暂时也不会发生变化。

(2)人为因素:城市化进程还会继续加快,各个城市建成区的面积还会进一步增加,不透水率也会持续上升;而城市排水管网的改造是一个庞大的系统工程,城市排水能力不足的问题也无法一时解决。

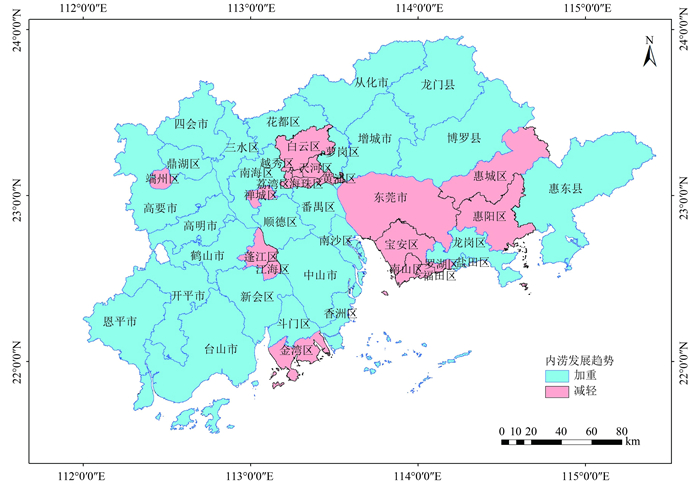

5.2 空间发展趋势从空间发展趋势看,珠江三角洲地区目前内涝较为严重的广州、深圳、东莞未来内涝的程度会有所减轻,而珠海、中山的内涝程度会日益加大,江门、惠州、肇庆的城市内涝程度也会有较大增长,由于佛山治理水平一直较好,所以内涝基本处于可控状态。从各个城市的不同区域来看,老城区的城市内涝会逐渐减轻,而新城区、郊区的城市内涝会逐渐增多,程度也会加深。主要原因如下:

(1)城市内涝治理的影响:目前城市内涝较为严重的广州、深圳、东莞等城市随着社会关注程度的增加、政府对城市内涝治理投入的增大,加上多年的治理经验和新理念和新技术的应用,城市内涝的程度将会逐渐的降低。并且在城市内部,老城区和中心城区经济实力相对较强,重视程度相对较高,对城市内涝的治理水平也相对要大一些,所以城市内涝的影响程度也会不断降低。而其他城市和各城市内的新城区,因为以往受到城市内涝的影响相对较小,对城市内涝的重视程度和投入也不足,城市内涝的影响程度会逐渐增大。

(2)区域内产业转移和城市内部功能区划调整的影响:随着珠江三角洲的几个大城市的产业升级,广州、深圳、东莞等城市的产业开始向江门、惠州、肇庆等地迁移。在各个城市内部,随着城市功能区划的调整,产业也逐渐向新城区、郊区迁移,如广州南沙自贸区的建立、增城和从化的撤市设区等。对于这些产业迁出的城市和地区,城市内涝程度会降低,而产业迁入的城市和地区,城市化水平会日益增大,因而城市内涝的程度也会随之增大。

(3)中心城市和城市中心区域生活成本的影响:近年来,区域内的中心城市广州、深圳的生活成本不断上升,尤其是房价的快速上涨,使得很大一部分人口转移至周边的东莞、中山、珠海等城市。在各个城市内部,老城区和中心城区的生活成本特别是房价也远远高于新城区和郊区,也促使人口向新城区和郊区迁移。中心城市和城市中心区域的人口迁出,将使当地的城市内涝程度相应降低,而人口迁入的区域,城市化进程会大幅加快,城市内涝的程度也会相应加深。

珠江三角洲地区城市内涝具体发展趋势预测情况如图 7所示。

|

图 7 珠江三角洲地区城市内涝发展趋势预测 Figure 7 Development trend of urban waterlogging in Pearl River Delta |

研究发现,珠江三角洲地区的城市内涝的主要特征为:

(1)时间分布特征:2010年至2014年区内各城市共发生城市内涝灾害107次,处于高发状态。从年度上看,各年的城市内涝分布相对比较平均,都在20次左右,但从2010年至2014年在逐年增多。从月份看,每年的5至9月是区内城市内涝的主要发生时间,占总数50%至80%。

(2)空间分布特征:区域的几个中心城市广州、深圳、东莞是城市内涝发生次数最多、遭受影响程度最大的城市,内涝次数占到总数的60%以上,内涝黑点数占到总数的80%以上,其他城市内涝发生情况较少;从各个城市内部来看,老城区或中心城区是城市内涝的主要发生地区,占到总数的80%以上,新区或郊区相对较少。

区域内的城市内涝主要影响因素是气候因素、地理因素、城市化因素、排水因素和管理因素。其中气候和地理因素是主要的自然因素,而城市化、排水管网和管理因素是重要的人为因素。在未来3至5年,区域内城市内涝频繁发生的总体情况不会明显改善,但随着城市功能区划的调整、产业转移和生活成本的影响,中心城市和各城市的中心城区的内涝程度会逐渐降低,而其他城市和各城市的新区、郊区的内涝程度会不断增大。

| [1] | 刘冬冬.武汉市东湖片区绿色雨水基础设施优化策略研究[D].华中农业大学园艺林学学院, 2014. http://www.docin.com/p-1468670901.html |

| [2] | 刘建华. 9亿治水, 10亿损失--三场暴雨下的广州城考[J]. 小康, 2016 (6): 64-66. |

| [3] |

郭常安, 邓立鸣. 广州市中心城区内涝分析及对策[J].

中国给水排水, 2011, 27 (10): 25-28.

GUO C A, DENG L M. Analysis and countermeasure of waterlogging in central urban area of Guangzhou[J]. China Water & Wastewater, 2011, 27 (10): 25-28. |

| [4] | 伍家添. 广州市中心城区"水浸街"成因分析及治理措施[J]. 广东水利水电, 2010 (9): 19-21. |

| [5] | 吴亚玲, 李辉. 深圳城市内涝成因分析[J]. 广东气象, 2011, 35 (5): 39-41. |

| [6] | 陈筱云. 北京"7.21"和深圳"6.13"暴雨内涝成因对比与分析[J]. 水利发展研究, 2013, 13 (1): 39-43. |

| [7] | HUANG T L, WANG Y P. Assessment of waterlogging hazard in Tianhe District of Guangzhou City using remote sensing and GIS[C]//Geoinformatics, 201119th International Conference.[S. l.]:IEEE, 2011. |

| [8] |

黄铁兰, 张金兰, 王云鹏. 广州市荔湾区城市内涝模拟与分析[J].

人民珠江, 2015, 36 (5): 135-138.

HUANG T L, ZHANG J L, WANG Y P. Simulation and analysis of urban waterlogging in Liwan district, Guangzhou City[J]. Pearl River, 2015, 36 (5): 135-138. |

| [9] | 焦圆圆, 谢志高. 深圳市暴雨洪涝灾害风险评估与区划[J]. 中国农村水利水电, 2014 (1): 79-81. |

| [10] | 张晓远.基于ArcEngine的东莞城区洪涝风险管理研究[D].广州:中山大学地理科学与规划学院, 2009. |

| [11] | 陈振基. 东莞城区内涝风险图划分[J]. 广东水利水电, 2012 (10): 21-23. |

| [12] | 廖威林, 王兆礼. 基于SWMM的东莞市暴雨洪水模拟与应用[J]. 珠江现代建设, 2014 (182): 8-11. |

| [13] | 周浩澜, 王成. 广东东莞城市内涝成因分析及防治措施[J]. 中国防汛抗旱, 2013, 23 (4): 70-71. |

| [14] | 姜付仁, 姜斌. 广州市城市排涝经验与启示[J]. 水利发展研究, 2012 (3): 20-23. |

| [15] | 资惠宇.广州城市内涝应急处置研究--以"2010.5.7"特大暴雨为例[D].广州:华南理工大学公共管理学院, 2013. |

| [16] | 张志坚.广州市越秀区内涝治理研究[D].广州:华南理工大学公共管理学院, 2015. http://cn.bing.com/academic/profile?id=f01dd9de772f4b6ecacdcab0b55151df&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn |

| [17] | 广东省水利厅.珠江三角洲内涝整治"十二五"规划工作大纲[ |

2017, Vol. 34

2017, Vol. 34