2. 广东工业大学 机电工程学院, 广东 广州 510006

2. School of Electromechanical Engineering, Guangdong University of Technology, Guangzhou 510006, China

国家级有突出贡献的专家、广东工业大学蔡文教授于1983年发表开创性论文《可拓集合和不相容问题》[1],标志着一门中国原创学科可拓学(原称物元分析)的诞生。可拓学是用形式化的模型研究事物拓展与变换的规律与方法,并用于实现创新及处理矛盾问题的新兴交叉学科。

所谓矛盾问题,就是指在现有条件下无法实现人们要达到的目标的问题。矛盾问题比比皆是。处理矛盾问题,有无规律可循,有无理论可依?能否建立一套方法,最终实现利用计算机来帮助人们处理它们?这是可拓学研究的出发点。

40年来,可拓学从一个人的学术思想、一篇论文发展成为一门具有较成熟理论框架的新学科。众多国内外学者参与了该学科的建设工作,成立了二级学会——中国人工智能学会可拓学专业委员会,组织召开过18届全国年会;2013年8月在北京成功召开了首届“可拓学与创新方法国际研讨会”;科学出版社正在陆续出版《可拓学丛书》。可拓学已形成较成熟的理论体系——可拓论和方法体系——可拓创新方法,并发展到多个领域的应用研究,形成可拓工程。目前可拓论与可拓创新方法已在工程技术、信息科学与智能科学、经济与管理、教育教学、创新创业等领域得到广泛的应用,并显现重要的应用价值和应用成效,成为沟通自然科学和社会科学的桥梁,并已发展到中国港澳台地区与美国、意大利、法国、日本、罗马尼亚和英国等国家。在我国,20多个省市的可拓学研究者都参与了建设可拓学的工作。随着研究的深入,可拓学将在国民经济和社会发展中发挥重要作用。

经过多年的努力,可拓学研究工作经历了概念与思想的提出、基础理论框架的建立、应用研究和理论研究相结合的阶段。但是,要使可拓学成为一门成熟的学科,还要作大量艰苦、认真的工作。

本文将综述可拓学40年的发展历程、研究概况、国际化与社会化情况,并简要介绍可拓学的科学意义、学术评价及媒体报道情况。

1 可拓学的发展历程可拓学研究工作经历了4个阶段:(1) 概念与思想的提出(1976—1983,7年);(2) 物元理论、物元可拓集及物元可拓方法的建立(1983—1997,14年);(3) 可拓学理论与方法体系的建立与多领域应用研究(1997—2011,14年);(4) 可拓学理论与方法体系完善、应用研究和普及推广相结合 (2011—2023,12年)。下面分别简述各阶段的发展历程。

1.1 概念与思想的提出(1976—1983,7年)蔡文教授于1976年自由选题,研究矛盾问题的形式化处理。1981年7月21日在北京师范大学举行的全国模糊数学报告会上作可拓学的首次论文报告,题目为“可拓集合”,首次提出异于康托集和模糊集的一种新的集合概念,受到模糊数学专家汪培庄教授的高度称赞。1981年9月,在中国人工智能学会成立大会上作报告“物元分析概要”。1983年1月,在《科学探索学报》发表论文《可拓集合和不相容问题》[1],全面介绍了形式化描述事物的基本元——物元的概念和利用可拓集合处理矛盾问题的基本思想,标志着一门用形式化方法处理矛盾问题的新的交叉学科的诞生,并命名为“物元分析”。同年,在《人工智能学报》发表论文《物元分析概要》[2]。

1.2 物元理论、物元可拓集及物元可拓方法的建立(1983—1997,14年)文献[1-2]发表后,蔡文教授就开始组织全国性研究团队,培养学生,致力于物元理论、物元可拓集及物元可拓方法的建立。

1984年12月在广东省科学技术协会的支持下,成立广东物元分析研究中心。1985年7月,在广州召开“全国第一次物元分析学术研讨会”,王屏山副省长在开幕式上讲话。1986年10月,广东工学院物元分析研究室成立。1986年,蔡文被评为“国家级有突出贡献的专家”。1987年,第1部专著《物元分析》[3]由广东高等教育出版社出版,并开始在大连、长春、武汉、天津、深圳等多地开展第一次巡回讲学。1988年,蔡文承接了第一项国家自然科学基金项目“决策系统中处理矛盾冲突问题的规律研究”。1986—1989年,分别在广州、大连召开全国第二、第三、第四次物元分析学术研讨会。1987年,在广州成立全国性二级学会中国现代设计法研究会物元分析学会。1990年,论文[1]的英文版《The Extension Set and Non-compatib1e Problems》[4]发表于钱伟长教授主编的《Advances Mathematics and Mechanics in China》。

1992年,蔡文教授又承接了第二项国家自然科学基金项目“转换桥的理论与方法”。1993年,第2部专著《物元模型及其应用》[5]由科学技术文献出版社出版。

1993年开始,蔡文教授在全国高校和科研机构招收研究学者,集中到广东工业大学物元分析研究室学习和研究物元分析。1994年,华东理工大学王行愚教授承接了国家自然科学基金项目“可拓控制”,首次提出将可拓集合应用于控制研究的新方向。

随着研究的逐步深入和初步的应用探索,发现“物元分析”这个名称不便于被人理解,而且也没有涵盖学科的一个重要创新内容“可拓集合”的精髓。1995年,在庐山举行的专题讨论会“可拓控制、可拓决策、可拓信息、可拓系统研讨会”上,讨论了把学科的名称“物元分析”改为“可拓学”的问题,同年,在科学技术文献出版社出版论文集《从物元分析到可拓学》[6],正式决定将学科名称由“物元分析”改为“可拓学”。

1996年,蔡文教授承接了第三项国家自然科学基金项目“关键策略的生成方法与协调问题”;清华大学李健承接了“产品和工艺设计协同问题求解研究与实现”,将物元理论和方法应用于产品和工艺设计领域。1996年9月,广东工业大学物元分析研究室更名为广东工业大学物元分析研究所。同年,青岛大学杨国为的专著《物元动态系统》[7]在青岛出版社出版。

为了更好地将该学科的理论应用于实际领域的矛盾问题处理,1997年,在科学出版社出版专著《可拓工程方法》[8],该书以物元理论和物元可拓集为基础,首次提出可拓学中特有的方法“可拓方法”,并建立了在多个领域中应用的可拓工程方法。

为支持发源于广东工业大学的可拓学原创学科,《广东工业大学学报》(原《广东工学院学报》)自创刊起,便发表了可拓学创始人蔡文教授等可拓学者的一系列文章,如1984年12月在创刊号上发表了蔡文教授等人的《物元分析与价值工程》一文,并在1997年第4期设立了“可拓论坛”专栏,有力推动了可拓学在学术界的传播。

1.3 可拓学理论与方法体系的建立与多领域应用研究(1997—2011,14年)在建立可拓方法和可拓工程方法的过程中,本文第一作者杨春燕感受到形式化工具的不足和局限,当时只有形式化描述物的基本元——物元,所有的理论都是针对物元的,如物元的可拓性、物元变换、物元可拓集等,但解决所有的矛盾问题都是在“做事”,为什么不需要形式化描述“事”和分析“事”的性质呢?在解决矛盾问题的过程中,“物”很重要,但是“事”似乎更重要。1998年,创建事元理论,首篇论文《事元及其应用》[9]在《系统工程理论与实践》发表,为各领域的创新和矛盾问题处理提供了新的理论基础和形式化工具,也为把“物元理论”发展为“基元理论”打下了基础。

1999年,蔡文教授承接了第四项国家自然科学基金项目“可拓营销方法”,尝试应用可拓学的理论与方法解决营销过程中的矛盾问题。同年,《科学通报》发表《可拓论及其应用》[10];国际期刊《International Journal of Operations and Quantitative Management》发表《Extension Management Engineering and Application》[11];广东工业大学物元分析研究所更名为广东工业大学可拓工程研究所。2000年,专著《可拓营销》[12]在科学技术文献出版社出版。

在进行可拓学理论与方法的深入研究的过程中,我们认识到可拓学理论和方法在矛盾问题的智能化处理方面将有重要应用,需要推动可拓学与人工智能的结合,这就要求有更多从事人工智能研究的科研人员加入可拓学研究团队。2001年,在中国人工智能学会的大力支持下,成立了“中国人工智能学会可拓工程专业委员会”,并在北京大学英杰交流中心召开成立大会,蔡文教授任首任主任,挂靠广东工业大学可拓工程研究所。同年,在著名科学家涂序彦教授、于景元研究员、钟义信教授、多名可拓学研究领域的知名专家和广东工业大学的支持下,成立可拓学丛书编委会,与科学出版社签订出版《可拓学丛书》的协议。2001年,专著《可拓工程方法》和《可拓营销》的繁体字版[13-14]在台湾出版。2002年,《可拓学丛书》的首本专著《可拓策划》[15]在科学出版社出版。

1999—2003年间,又相继建立关系元与复合元理论,将原来的物元理论发展为包括物元、事元、关系元和复合元的基元理论,并建立了包含三类变换(元素、关联准则、论域)的可拓集的新定义[16],将物元可拓集理论发展为基元可拓集理论,开展可拓逻辑的初步研究工作,逐步形成可拓论框架。2003年,可拓学丛书之《可拓逻辑初步》[17]和首本英文版专著《Extension Engineering Methods》[18]在科学出版社出版。

2003年11月18—21日,“中国人工智能学会2003全国学术大会”、“可拓学创立20年庆祝大会”暨“中韩智能系统学术研讨会”在广州成功召开,9位院士、400余位专家学者参会。

2004年,以吴文俊院士、李幼平院士为首的鉴定委员会,为成果“可拓论及其应用”作出正式鉴定,对可拓学给予高度评价。

2005年12月6—7日,第271次香山科学会议“可拓学的科学意义与未来发展”讨论会在北京香山成功召开,并提出了五点共识和三个建议[19]。

2006年,在科学出版社出版可拓学丛书之《可拓策略生成系统》[20]。2007年,出版可拓学丛书之《可拓工程》[21]。2008年,出版可拓学丛书之《可拓集与可拓数据挖掘》[22]。

2007年,浙江大学谭建荣院士的专著《设计知识:建模,演化与应用》[23]中,介绍了基于可拓推理的产品设计知识派生技术等成果。2008年,中国科协《2007—2008管理科学与工程学科发展报告》[24]中,把可拓论与可拓创新方法作为“现代管理科学与工程学科”的新理论、新方法作了介绍。

2008年10月17—19日,“全国第12届可拓学年会”在北京中国科学院研究生院召开,本届年会首次开设了可拓软件演示与研讨专题,开始大力推动可拓学与人工智能交叉融合的研究工作。2010年,中国科协《智能科学与技术学科发展研究报告(2009—2010)》[25]中,介绍了可拓论与可拓创新方法在多个领域的应用。同年,出版《可拓数据挖掘方法及其计算机实现》[26]、《可拓设计》[27]和科普著作《创意的革命——今天你“可拓”了吗》[28]。

2011年4月9—10日,“中国原创学科可拓学科学共同体总结会议”在北京中国科学院研究生院虚拟经济与数据科学研究中心召开,CNC(中国新华新闻电视网)对此会议进行了全程的跟踪报道。2011年,可拓学成果“可拓论及其应用”,获首届吴文俊人工智能科学技术奖创新一等奖。

在此发展阶段,大批从事理论研究和应用研究的学者加入可拓学研究队伍,在各级各类刊物发表了多篇论文,据不完全统计,承接了多个领域的国家自然科学基金项目45项,其他省市项目多项。

上述研究成果,标志着可拓学理论与方法体系初步建成,并开展了在多个领域的应用研究,取得较好的应用成效。

1.4 可拓学理论与方法体系完善、应用研究和普及推广相结合(2011—2023,12年)2011年,以蔡文教授为首的可拓学核心研究团队认为,召开可拓学国际会议的时机基本成熟,决定在2013年可拓学创立30周年之际,召开首届可拓学国际会议和可拓学创立30周年庆典。为此,开始了积极的筹备工作。

2012年5月,广东工业大学可拓工程研究所更名为广东工业大学可拓学与创新方法研究所,并开始大力推动可拓学的国际化和社会化工作,包括招收国际可拓学研究学者、可拓学专家出访多国介绍可拓学、邀请国外专家到中国参加可拓学学术活动、组织举办多期可拓创新方法师资培训班、企业培训班、企业内训班、可拓创新方法三级认证等工作,培养了一大批国内外可拓学研究者和应用推广人才。

2012年,第1期国际可拓学研究学者在美国教育出版社出版可拓学专著《Extenics in Higher Dimensions》[29]。2013年,科学出版社和美国教育出版社联合出版英文版可拓学专著《Extenics: Theory, Method and Application》[30],并被美国国会图书馆馆藏。

2013年8月16—18日,首届可拓学与创新方法国际研讨会暨可拓学创立30周年庆典在北京成功召开,9个国家120余位专家学者参会,并在CRC PRESS 出版论文集《Extenics and Innovation Methods》[31],全部论文均被EI收录。同年,《科学通报》发表特约综述《可拓学的基础理论与方法体系》[32]。

2014年,在科学出版社出版可拓学丛书之《可拓学》[33],全面介绍可拓学理论、方法与应用进展。同年,将“中国人工智能学会可拓工程专业委员会”更名为“中国人工智能学会可拓学专业委员会”,依然挂靠在更名后的广东工业大学可拓学与创新方法研究所。同年,在江西南昌成功召开全国第14届可拓学年会,此次会议也提出了大力开展可拓学国际化与社会化工作的倡议。

2016年10月,中国人工智能学会发布了“中国原创学科可拓学白皮书”[34], 在机械工业出版社出版全国大学生创新创业实训教材《可拓创新思维及训练》[35]。2017年,北京邮电大学出版社出版了中国人工智能学会系列研究报告之《中国原创学科可拓学发展报告(2016)》[36]。同年,在科学出版社出版可拓学丛书之《可拓创新方法》[37]。

2017年10月13日,在中国人工智能学会理事长李德毅院士的大力支持下,“可拓智能创新发展专题论坛”在2017中国智能产业高峰论坛上成功举办,开始大力推动“可拓智能”的发展,标志着可拓学这门由中国人自主创立的学科伴随着中国人工智能的发展进入了新的发展阶段。同年,中国人工智能学会支持可拓学专委会成立了“可拓创新方法讲师团”,可拓学创始人蔡文教授任团长,杨春燕教授和李兴森教授担任副团长,全国多领域从事可拓创新方法普及推广的专家学者近30人作为团员。

2018年,中国科协特聘可拓学创始人蔡文教授为“全国可拓学首席科学传播专家”。

2019年,中国人工智能学会会刊《中国人工智能通讯》第8期刊发“可拓学专题”[38],全面介绍可拓智能的研究成果。同年,在美国CRC Press出版英文版专著《Extension Innovation Method》[39],并被美国国会图书馆馆藏;在科学出版社出版可拓学丛书之《低碳设计可拓智能方法》[40];在香港出版繁体版科普书《创新之理则:介绍中国原创学科可拓学》[41]。

为积极配合可拓学理论与应用研究和普及推广工作的开展,《广东工业大学学报》“可拓论坛”栏目也从2020年第1期开始更名为“可拓学与创新方法”栏目。截止2023年9月,《广东工业大学学报》共发表可拓学理论与方法研究、应用与推广研究的论文200余篇,为可拓学的发展做出重要贡献。

2020—2023年,新冠疫情三年期间,在继续深入研究和完善可拓学理论与方法的同时,努力全面推动可拓学的国际化、社会化、智能化工作,组织多次线上科普培训活动和可拓创新分享会,在科学普及出版社出版面向青少年的可拓学科普书《创新,我也行》[42],在线举办云论坛、第17届年会,在线举办3期可拓学研究学者班,推动各类学校的有关可拓学的各类在线课程开发和开设,可拓创新方法入选教育部教指委《创新工程知识体系与系列课程建设方案》[43],大力推动可拓学与各领域的交叉融合,尤其是可拓智能的深入研究与应用。

2021年11月5日,可拓学创始人蔡文教授因病在广州与世长辞。

2023年8月,“全国第18届可拓学年会、可拓学创立40周年研讨会暨国际人工智能创新发展大会”在澳门横琴成功召开。可拓学丛书之《可拓学》(第二版)[44]修订再版,向可拓学创立40周年献礼!

在此发展阶段,可拓学国内外研究队伍不断壮大,出版了多部可拓学与其他学科交叉应用研究的论著,在各级各类刊物发表论文数量和质量都有大幅提升,博士硕士学位论文数量连年增加,相关国家自然科学基金项目和其他项目数量稳步提升。详情参见可拓学网站 https://extenics.gdut.edu.cn[45]。

上述工作标志着可拓学理论体系与方法体系日臻完善,并开展了广泛的应用研究和普及推广工作,可拓学已在众多领域中显现应用成效,可拓学的国际化和社会化工作都取得很好的效果。

2 可拓学的研究概况经过可拓学研究者们40年的不懈努力,开拓了用形式化、定量化、智能化方法处理矛盾问题和进行创新的新领域,已逐步显示出其重要的科学意义与应用价值,促进了自然科学与社会科学的跨界交叉融合,可以解决单一学科难以解决的难题。

可拓学的研究目标是:(1) 使人能够根据一定程序生成创新或解决矛盾问题的策略(创意),即提升人类智能;(2) 利用网络和计算机帮助人类创新、生成解决矛盾问题的策略(创意),实现智能化创新和矛盾问题的智能化处理,即提升机器智能(可拓智能)。

为了实现这两个目标,建立了可拓学的基本理论——可拓论和基本方法——可拓创新方法,并应用于众多领域,形成可拓工程[46]。可拓论可作为跨界创新、交叉融合处理矛盾问题的理论依据之一;可拓创新方法可作为跨界创新、交叉融合处理矛盾问题的方法支撑之一。

2.1 学科的形成过程任何一个学科都有创始人,都是创始人首先提出一些基本概念和初步的理论,为了验证理论的价值,就要进行应用尝试。方法是理论到应用的桥梁,因此就必须从理论中提炼构造应用方法。在方法研究的过程中,会发现已有理论的不足和新的规律,因此,又会建立新的理论。而在不同领域应用的过程中,也会发现理论和方法的不足,又需要提炼新的方法,也会发现一些新的规律,进而建立新理论。学科的形成过程如图1所示。可拓学学科的形成过程也是如此。

|

图 1 学科的形成过程 Figure 1 The formative process of a discipline |

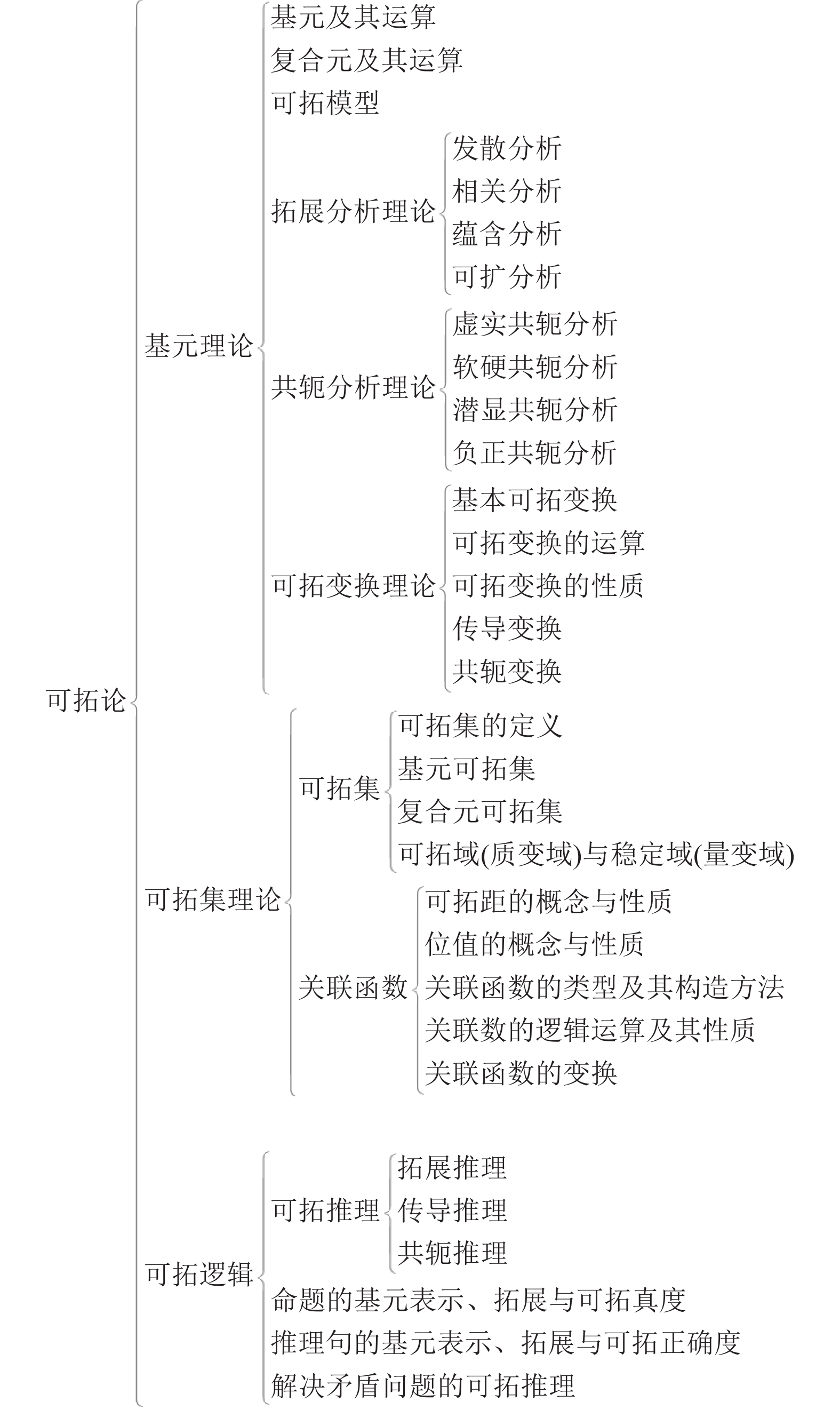

可拓论包括基元理论、可拓集理论和可拓逻辑。可拓论的主要贡献是:(1) 建立了形式化表示物、事、关系、信息、知识和问题的模型——可拓模型(由物元、事元、关系元、复合元构成);(2) 研究了拓展分析理论、共轭分析理论和可拓变换理论,形成基元理论(物元理论、事元理论、关系元理论、复合元理论);(3) 建立了基于可拓变换解决矛盾问题的集合论基础与函数论基础:可拓集与关联函数——对集合论和函数论的拓展;(4) 研究了基于可拓变换的逻辑推理工具,建立了可拓逻辑。

可拓论框架如图2所示。

|

图 2 可拓论框架 Figure 2 The framework of extension theory |

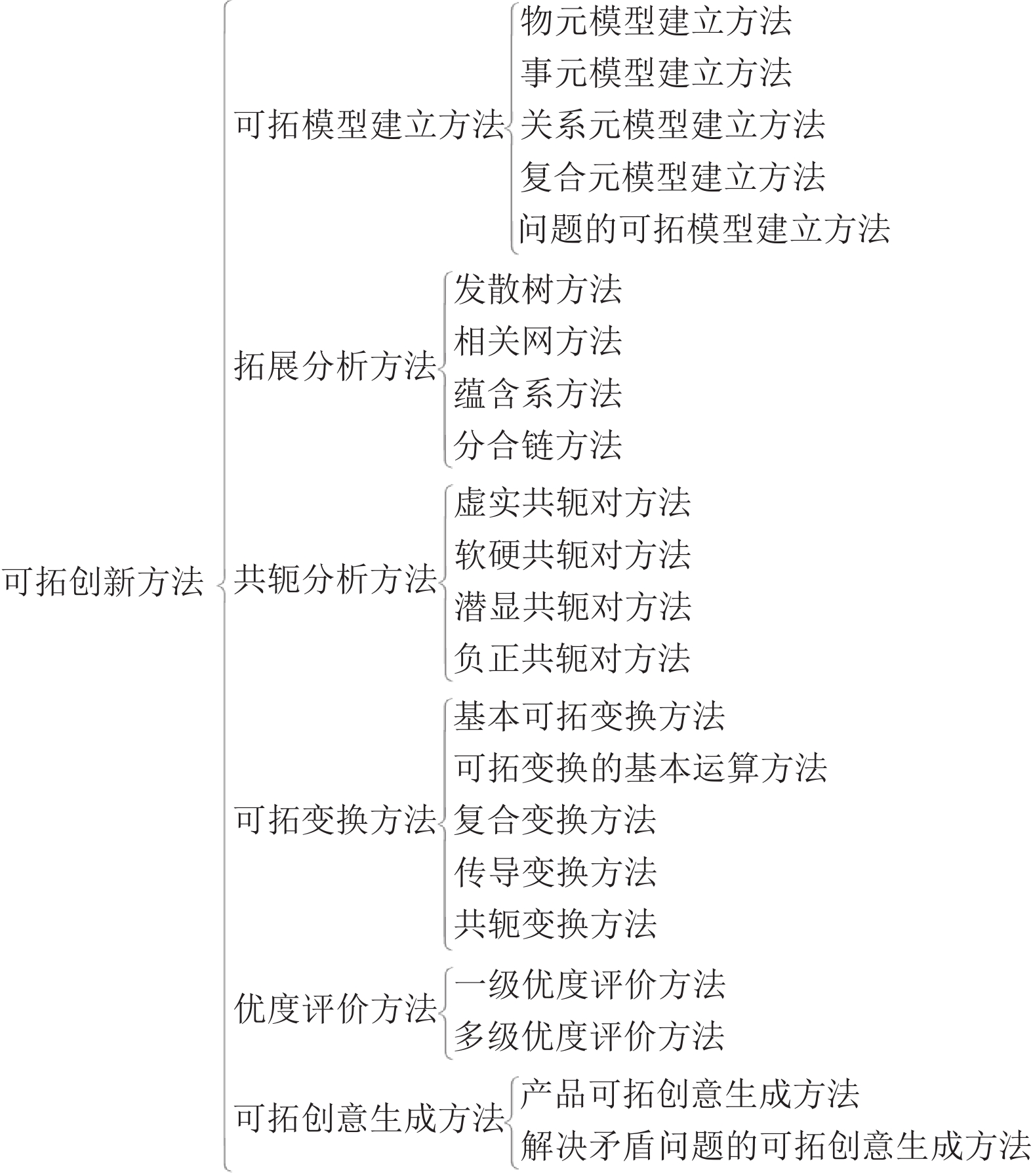

为了便于将可拓论应用于实际领域的创新和矛盾问题求解,以可拓论为基础,研究了创新与解决矛盾问题的策略(创意)生成的规律与程序,建立了创新与解决矛盾问题的方法论体系——可拓创新方法。

可拓创新方法包括:可拓模型建立方法、拓展分析方法、共轭分析方法、可拓变换方法、优度评价方法,产品可拓创意生成方法和解决矛盾问题的可拓创意生成方法。为了便于可拓创新方法的科普推广,研究者们将其中简单易操作的方法总结为“可拓创新四步法”,可以让使用者通过“建模—拓展—变换—优选”就可以实现创新或解决矛盾问题。

可拓创新方法体系如图3所示。

|

图 3 可拓创新方法体系 Figure 3 The system of extension innovation methods |

将可拓论与可拓创新方法和各领域交叉融合,应用于各领域的创新和矛盾问题求解,形成了可拓工程。目前已在工程技术领域、信息科学与智能科学领域、经济与管理等领域的矛盾问题处理方面得到广泛应用,已在机械、机器人、建筑、家电、日用品等众多领域的产品创新设计、技术创新、管理创新、组织创新等方面发挥重要作用,发表了多篇应用研究的论文论著,取得多项软件著作权和专利,形成了适用于多领域创新和解决矛盾问题的可拓工程方法[21,36,44]。

可拓工程的主要应用研究方向:(1) 与工程技术领域的交叉融合,形成了机械产品的可拓设计、可拓建筑设计与策划、可拓检测、可拓控制、可拓识别与搜索等研究方向。(2) 与管理领域的交叉融合,形成了可拓营销、可拓策划、可拓资源、可拓决策、综合优度评价等研究方向。(3) 与人工智能和某些应用领域相结合,形成了可拓智能研究方向,包括:可拓策略的智能生成、可拓数据挖掘、可拓模式识别、可拓神经网络、可拓支持向量机、可拓知识工程、可拓智能设计、可拓智能控制、可拓智能创新系统、可拓智能知识管理等。(4) 与思维科学的交叉融合,形成了可拓思维模式,包括菱形思维模式、逆向思维模式、传导思维模式、共轭思维模式、降维升维思维模式等。(5) 在教育领域中得到广泛应用,例如:项目选题与申报,教学模式改革,创新创业教育,高职生、本科生、研究生创新能力培养,中小学生创造力教育,家庭教育,学生人生规划等。(6) 在服务社会中的应用,培养了大批应用推广师资和创新工程师,如举办可拓创新方法师资培训班;可拓创新方法三级认证;在全国多地举办多次可拓创新方法讲座、报告会、研讨会等;开展企业培训,提升企业人员的创新素质;开展企业内训,提升企业整体创新素质;进行企业咨询,为企业提供创新或解决矛盾问题的创意;进行事业单位人员创新素质培训、中小学生和中小学教师创新素质培训等。

另外,可拓论与可拓创新方法还在其他很多领域得到广泛应用,如知识产权、碳中和、元宇宙、UCL应用、TIF应用、智慧医疗、智慧养老、航空航天、智力开发、心理健康等领域的创新和矛盾问题处理。

2.5 主要研究成果据不完全统计,支持可拓学基础研究与应用基础研究的国家自然科学基金项目90余项(截止到2020年),分布在化学科学部、生命科学部、地球科学部、工程与材料科学部、信息科学部、管理科学部、医学科学部等;科学出版社等相继出版了可拓学专著18部,其中英文版4部,繁体版2部;出版可拓学科普书4部,其中繁体版2部;出版可拓学交叉研究的专著、教材、论文集等60余部;发表可拓学相关期刊论文约6000篇(2019年开始以中文核心期刊论文为主),国际期刊和国际会议论文集中发表有关可拓学的英文论文1000余篇;发表可拓学相关的硕士学位论文2188篇,博士学位论文345篇;申请授权了一大批相关专利和软件著作权。

可拓学成果获吴文俊人工智能科学技术奖创新一等奖、科技进步二等奖、三等奖多项;获广东省、江西省、山东省、浙江省、北京市等多省市科学技术奖自然科学或科技进步一等奖、二等奖、三等奖等多项;出版可拓学相关教材多部,各类学校为研究生、本科生、高职生等开设多种可拓学相关课程。详情参见可拓学网站[45]。

2.6 研究与应用推广机构1986年10月,成立广东工学院物元分析研究室;1996年9月,成立广东工业大学物元分析研究所;1999年9月,更名为广东工业大学可拓工程研究所;2012年5月,更名为广东工业大学可拓学与创新方法研究所,现有专兼职研究人员46人,兼职人员来自国内外多所著名大学。

1987年,成立中国现代设计法研究会物元分析分会;2001年,成立中国人工智能学会可拓工程专业委员会;2014年,更名为中国人工智能学会可拓学专业委员会,注册会员800余人,已召开18届全国可拓学年会,多次报告会、研讨会、培训班、训练营等。

2001年,成立可拓学丛书编委会,与科学出版社签订出版《可拓学丛书》协议。2017年,成立专门的应用推广机构广州可拓学信息科技有限公司。2023年8月,国际可拓学学会在英国牛津大学揭牌。国内外可拓学研究者和应用推广者,形成国际可拓学科学共同体。

2.7 人才培养与研究队伍情况1993年开始,共招收22期国内可拓学研究学者,来自全国高校和科研单位的教授、副教授、讲师、博士、博士生等,集中学习和研究可拓学,成为可拓学研究与应用推广的中坚力量。2012年开始,招收5期国际可拓学研究学者,为可拓学的国际化推广做出重要贡献,实现了老一辈科学家“让外国人到中国学习中国的原创理论”的愿望。

另外,还举办了博导硕导可拓学研讨班,从导师入手提升从事可拓学相关研究的研究生的培养质量,在多所大学培养从事可拓学研究与应用的本科生、硕士研究生和博士研究生;在全国各地(包括港澳台地区)高校、科研机构、社会组织和企业多次举办各类讲习班、师资培训班、企业培训班、特训营、报告会、研讨会等,培养研究与应用推广人才。从事可拓学研究和应用推广的人员,来自国内外多所高校、科研机构和企事业单位[45]。

3 可拓学的国际化与社会化 3.1 可拓学的国际化2012年7月开始,大力推动可拓学的国际化工作。在广东工业大学的大力支持下,在可拓学与创新方法研究所举办国际可拓学研究学者班,共招收5期。第一期研究学者、美国新墨西哥州大学原数学系主任Florentin Smarandache教授,学习结束后在美国出版了可拓学专著[29];第二期研究学者、罗马尼亚科学院机电与机器人研究室主任Luige Vladareanu 教授等与蔡文、杨春燕教授等合作的成果,获罗马尼亚发明专利[47],并获日内瓦国际发明博览会金奖、俄罗斯联邦金奖、罗马尼亚金奖等。第四期国际可拓学研究学者班在罗马尼亚科学院举办,蔡文、杨春燕教授等应邀赴罗马尼亚科学院授课。

多位可拓学专家多次赴美国、英国、法国、罗马尼亚、印度、日本、韩国、意大利、俄罗斯、巴西等国和中国港澳台地区的高校和科研机构进行可拓学推广交流,参加多领域的国际会议宣传推广可拓学,也多次邀请国际学者到中国大陆进行可拓学学术交流。美国、英国、澳大利亚、德国、意大利、罗马尼亚、爱尔兰、委内瑞拉、日本、韩国等国的学者也先后发表了对可拓学的评价和研究的文章,对可拓学的发展起到了重要的推动作用。

2013年8月16—18日,在北京成功召开首届可拓学与创新方法国际研讨会暨可拓学创立30周年庆典。2014年开始,在ITQM国际会议上举办“智能决策与可拓创新分会”,至今已举办10届。2015年,在东方思维与模糊逻辑国际学术会议上举办“可拓学与创新方法”论坛。2016年,首届“全球华人品质峰会”在香港城市大学成功举办,可拓学是本次峰会的两个主题演讲之一,蔡文教授作了题为“可拓学概述”的主题演讲,杨春燕教授作了题为“可拓创新方法助力品质创新”的主题演讲。自此,多位可拓学专家分别在国内外多地举办的“全球华人品质峰会”上介绍可拓学理论、可拓创新方法及其应用。

3.2 可拓学的社会化2012年开始,在广东工业大学、中国人工智能学会、广东省科技厅、其他省市科技厅(局)和部分企业与社会组织的大力支持下,积极推动可拓学的社会化工作,在广州、深圳、北京、南昌、大连、哈尔滨、大庆、宁波、中山、济南、烟台、珠海、佛山、茂名、赣州、澄海、潮州、绍兴、武汉、大连、杭州、西安、上海、成都、菏泽、福州、香港、澳门、台湾等地,举办可拓学培训班、可拓创新方法师资培训班、特聘讲师培训班、企业骨干培训班、企业内训班、可拓创新方法一二三级认证班、可拓学报告会、青少年可拓创新训练营等多期,为可拓学的研究与普及推广培养了一大批骨干力量,为提升多领域人员的创新素质和创新能力做出贡献。

中国港澳台地区各界大力推广可拓学:香港城市大学、香港中文大学、香港中国工程师学会、香港工程师学会、香港品质学会、澳门品质管理协会、澳门大学及台湾大同大学、台湾大学、成功大学、淡江大学、大叶大学等,多次邀请可拓学专家赴港澳台地区普及推广可拓创新方法,组织举办可拓创新方法研讨会和报告会,这些单位的专家学者也多次到中国大陆参加相关研讨会和培训班。澳门教青局资助澳门学者开设《可拓创新方法》基础课程,国际应用心理学会也设立可拓学与心理学相结合的研究项目,资助澳门学者开展相关研究。

4 可拓学的科学意义1) 可拓学的数学和逻辑基础将使数学和逻辑产生较大的变革[48],主要包括:(1) 对集合论的拓展:从康托集、模糊集拓展为可拓集。可拓集的建立,使数学的静态分类拓展为可拓学中基于变换的动态、可变分类。(2) 对函数论的拓展:把实变函数的“距离”概念拓展为“可拓距”,形成以可拓距为基础的关联函数,定量化描述“类内也有异”的思想。(3) 对数学模型的拓展:基元(物元、事元和关系元)和复合元概念的建立,使数学模型拓展为把质与量结合起来研究的可拓模型。(4) 对形式逻辑的拓展:可拓逻辑的建立,使形式逻辑和辩证逻辑结合起来,建立以处理创新和矛盾问题转化过程的逻辑关系。

2) 可拓学构建了创新与解决矛盾问题的方法论体系[48],其方法论意义主要包括:(1) 质与量有机地结合起来研究,并形式化描述量变和质变;(2) 引入可拓变换及其运算,作为创新与解决矛盾问题的基本工具;(3) 用拓展分析方法使人们摆脱习惯领域的控制;(4) 用共轭分析与共轭变换方法研究物的结构与内外关系;(5) 研究了从整体出发和分析还原相结合的处理方法;(6) 形成了实现创新和处理矛盾问题的可拓创意(策略)生成方法。

3) 可拓学是智能时代的普适科学:可拓论是人工智能的理论基础之一[49],基于可拓论和可拓创新方法,可实现从“举百得一”变为“举一拓n”,实现智能化的创意生成,利用可拓信息−知识−策略的形式化体系,表述人类的思维活动。

4) 可拓学开辟了一个新的研究领域:使对创新和矛盾问题求解的研究,从概念与理论的层次,发展到逻辑推理层次和可操作的方法层次,形成了一种新的科学方法论[48]。

5 学术评价及媒体报道中国工程物理研究院李幼平院士在《科技导报》2014年第36期的卷首语[50]中指出:“中国原创学科可拓学:沟通自然科学与社会科学的桥梁”。

以国家最高科学技术奖获得者吴文俊院士和李幼平院士为主任的鉴定委员会,对可拓学成果“可拓论及其应用”的鉴定[51]指出:“横跨哲学、数学与工程的新学科——可拓学,是一门由我国科学家自己建立的、具有深远价值的原创性学科”。中国工程院汪旭光院士认为:“科学的本质是探索未知,追求真理,发现新现象和新规律,创建新理论,开拓新方法。以广东工业大学蔡文研究员为首的一批中国学者创立的可拓学,就是这样一个可贵的科学研究成果”。中国科学院王梓坤院士认为:“可拓学是前无古人,也无洋人,体现了作者很强的创造能力”。

香山科学会议271次学术讨论会“可拓学的科学意义与未来发展”[52]评价:“可拓学是以矛盾问题为研究对象、以矛盾问题的智能化处理为主要研究内容、以可拓方法论为主要研究方法的一门新兴学科。矛盾问题智能化处理的研究对现代科学的发展具有重要意义。可拓学突破了康托集合、模糊集合和经典逻辑的局限,建立了可拓集合、关联函数、可拓逻辑和可拓方法,初步形成了描述和处理量变与质变问题的能力,建构了矛盾问题智能化处理的理论体系和应用方法。可拓学与其他学科交叉融合,初步取得了一批工程应用的实际效果,展现了广阔的应用前景。它在各门学科和工程技术领域中应用的成效,不在于发现新的实验事实,而在于提供一种新的思想和方法”。

国家自然科学基金委网站:“原创性学科可拓学的创立与发展表明,中国人有能力进行原始性创新研究······国家自然科学基金是支持源头创新研究的有力保证”[53]。

中国科技部科技成果管理办公室发布的“可拓论及其应用”指出:“本项目是一项原始性创新研究,在海内外同类研究中,处于领先和指导的地位”[54]。

中国科学技术协会于2008年和2010年先后在《2007—2008管理科学与工程学科发展报告》和《智能科学与技术学科发展研究报告(2009—2010)》中大篇幅发布了可拓学研究成果[24-25]。

国家最高科学技术奖首届获得者、中国科学院吴文俊院士在接受记者采访时指出,“科学道路上没有便宜可捡”,并发表对可拓学的评价:“看过可拓学的展览后,我更感觉计算机时代的创新成果真是层出不穷”,“这是一门原创学科,而且既有理论又有实际,是基础与应用的结合······中国能出这样的创新成果很好,我们不能老跟在外国人后面跑,······可拓工程树立了创新的榜样”[55]。

中国工程院院士、浙江大学谭建荣教授在全国第13届可拓学年会上所作的专题报告“数字化设计与可拓设计关键技术”中,展示了可拓学在制造业升级、绿色制造、节能减排等方面的应用成果及其广阔的前景。

中国科学院权威杂志《科学通报》1998年发表《评〈可拓工程方法〉》[56]指出:“可拓学是一门充满生命力的新学科,它的创立是中国人的骄傲,它不仅属于中国,更属于世界”。

中国人工智能学会理事长钟义信教授在2013年《科学通报》发表《评可拓学》[57]指出:“在康托集合理论面前,蔡文教授和他的合作者们采取了批判性继承的态度,坚持了科学分析的精神,首创了今天的可拓学,值得我们称赞”。

中国人工智能学会荣誉理事长涂序彦教授在中国工程院院刊《中国工程科学》发表《可拓学——研究矛盾转化,开拓创新的新学科》[58]指出:“经过可拓学研究者们多年的艰苦创业、共同奋斗, 可拓学已初具规模,在理论和方法上都取得了创新性、突破性的研究成果, 在实际应用中, 具有多领域、多类型的成功事例。”在《科技导报》2014年第36期为2014年出版的可拓学丛书之《可拓学》撰写书评“开拓新领域,研究新方法”[59]:“可拓学从蔡文教授一个人的学术思想、一篇论文发展成为一门具有较成熟理论框架的新学科,并发展到多个领域的应用研究。随着研究的深入,可拓学将在国民经济和社会发展中发挥积极作用”。

可拓学40年的发展历程中,人民日报、光明日报、新华社CNC、经济日报、科学时报、中国科学报、南方日报、人民网、中国新闻网、中国科学院网站、科学网、搜狐、网易等各大媒体也一直在关注和跟踪报道可拓学的研究与应用推广进展,详情参见可拓学网站[45]。

6 结论与展望第271次香山科学会议把可拓学定位于如同信息论、控制论和系统论一样的横断学科[52]。从可拓学40年的发展历程、研究概况和科学意义,可以预见,可拓学发展的未来趋势如下:

(1) 随着可拓学理论与方法研究的进一步深化和人工智能技术的快速发展,可拓工程的研究领域越来越广泛,应用成效逐渐显现,尤其是以实现矛盾问题智能化处理和智能化创新为目标的可拓智能研究必将得到更快的发展,应用领域也将进一步拓展。可拓智能是一种生成式人工智能,所生成的是帮助人类创新或解决矛盾问题的可拓策略。可拓智能的深入研究,对促进人工智能的发展有重要的价值,有广阔的应用前景,且具有鲜明的原创特色。

(2) 可拓创新教育的广泛深入开展,将助力人们创新能力和创新素质的提升,为建设创新型国家贡献力量。可拓论与可拓创新方法在众多领域的实践中已发挥重要作用,将为各领域的创新活动提供形式化、流程化、可操作的方法,对技术创新、发明创造、管理决策等的形式化定量化研究有非常重要的应用价值。可拓创新方法把人类创新和解决矛盾问题的过程程式化,为人们用形式化定量化模型完成“发现问题—分析问题—生成解决问题的创意”的过程提供了可操作的系统性方法。

(3) 随着可拓学在理论上的逐步成熟、方法体系的逐步完善、与其他学科的交叉融合的逐步深入, 构建多分支的新兴交叉学科的条件已经成熟。2021年1月,国务院学位委员会、教育部印发通知,新设置“交叉学科”门类,学科门类代码为“14”,当前高校正面临学科交叉发展与一流学科建设的新形势、新机遇,组织报备自设“可拓学”交叉学科,促进各学科解决跨领域重大难题,具有紧迫的现实意义,对构建中国特色、中国风格、中国气派的新学科也具有示范作用。

希望国家科技部门和教育部门大力支持可拓学这一中国原创学科的研究与应用,充分发挥可拓学科学共同体的作用,组织力量联合攻关,另辟蹊径,在原创基础研究方面做好扎实的工作,进一步推动应用研究的深入开展,使中国学者创立的可拓学尽早屹立于世界学科之林!

| [1] |

蔡文. 可拓集合和不相容问题[J].

科学探索学报, 1983(1): 83-97.

CAI W. Extension set and non-compatible problems[J]. Journal of Scientific Exploration, 1983(1): 83-97. |

| [2] |

蔡文. 物元分析概要[J].

人工智能学报, 1983(2): 125-136.

CAI W. Summary of matter-element analysis[J]. Journal of Artificial Intelligence, 1983(2): 125-136. |

| [3] |

蔡文. 物元分析[M]. 广州: 广东高等教育出版社, 1987.

|

| [4] |

CAI W. Extension set and non-compatible problems[C]//Advances in Applied Mathematics and Mechanics in China. Peking: International Academic Publishers, 1990: 1-21

|

| [5] |

蔡文. 物元模型及其应用[M]. 北京: 科学技术文献出版社, 1994.

|

| [6] |

蔡文. 从物元分析到可拓学[M]. 北京: 科学技术文献出版社, 1995.

|

| [7] |

杨国为. 物元动态系统分析[M]. 青岛: 青岛出版社, 1996.

|

| [8] |

蔡文, 杨春燕, 林伟初. 可拓工程方法[M]. 北京: 科学出版社, 1997.

|

| [9] |

杨春燕. 事元及其应用[J].

系统工程理论与实践, 1998, 18(2): 80-86.

YANG C Y. Affair-element and its application[J]. Systems Engineering-Theory & Practice, 1998, 18(2): 80-86. DOI: 10.3321/j.issn:1000-6788.1998.02.016. |

| [10] |

蔡文. 可拓论及其应用[J].

科学通报, 1999, 44(7): 673-682.

CAI W. Extension theory and its application[J]. Chinese Science Bulletin, 1999, 44(7): 673-682. DOI: 10.3321/j.issn:0023-074X.1999.07.001. |

| [11] |

CAI W. Extension management engineering and application[J].

International Journal of Operations and Quantitative Management, 1999, 5(1): 59-72.

|

| [12] |

蔡文, 杨春燕. 可拓营销[M]. 北京: 科学技术文献出版社, 2000.

|

| [13] |

蔡文, 杨春燕, 林伟初. 可拓工程方法[M]. 中国台北: 台湾全华科技图书股份有限公司, 2001

|

| [14] |

蔡文, 杨春燕. 可拓营销[M]. 中国台北: 台湾全华科技图书股份有限公司, 2001

|

| [15] |

杨春燕, 张拥军. 可拓策划[M]. 北京: 科学出版社, 2002.

|

| [16] |

杨春燕, 蔡文. 可拓集合的新定义[J].

广东工业大学学报, 2001, 18(1): 59-60,71.

YANG C Y, CAI W. The new definition of extension set[J]. Journal of Guangdong University of Technology, 2001, 18(1): 59-60,71. DOI: 10.3969/j.issn.1007-7162.2001.01.013. |

| [17] |

蔡文, 杨春燕, 何斌. 可拓逻辑初步[M]. 北京: 科学出版社, 2003.

|

| [18] |

CAI W, YANG C Y, LIN W C. Extension engineering methods [M]. Beijing: Science Press, 2003.

|

| [19] |

香山科学会议办公室. 可拓学的科学意义与未来发展——香山科学会议第271次学术讨论会论文集[C]. 北京: 香山科学会议办公室, 2005.

|

| [20] |

李立希, 杨春燕, 李铧汶. 可拓策略生成系统[M]. 北京: 科学出版社, 2006.

|

| [21] |

杨春燕, 蔡文. 可拓工程[M]. 北京: 科学出版社, 2007.

|

| [22] |

蔡文, 杨春燕, 陈文伟, 李兴森. 可拓集与可拓数据挖掘[M]. 北京: 科学出版社, 2008.

|

| [23] |

谭建荣, 冯毅雄. 设计知识建模、演化与应用[M]. 北京: 国防工业出版社, 2007.

|

| [24] |

中国科学技术协会. 2007-2008管理科学与工程学科发展报告[M]. 北京: 中国科学技术出版社, 2008.

|

| [25] |

中国科学技术协会. 智能科学与技术学科发展研究报告(2009-2010) [M]. 北京: 中国科学技术出版社, 2010.

|

| [26] |

杨春燕, 李小妹, 陈文伟, 等. 可拓数据挖掘方法及其计算机实现[M]. 广州: 广东高等教育出版社, 2010.

|

| [27] |

赵燕伟, 苏楠. 可拓设计[M]. 北京: 科学出版社, 2010.

|

| [28] |

蔡文. 创意的革命——今天你“可拓”了吗[M]. 北京: 科学出版社, 2010.

|

| [29] |

SMARANDACHE F. Extenics in higher dimensions[M]. Columbus: The Educational Publisher, 2012.

|

| [30] |

YANG C Y, CAI W. Extenics: theory, method and application [M]. Beijing: Science Press, 2013 & Columbus: The Educational Publisher, 2013.

|

| [31] |

CAI W, YANG C Y, SMARANDACHE F, et al. Extenics and innovation methods[M]. London: CRC Press, 2013.

|

| [32] |

蔡文, 杨春燕. 可拓学的基础理论与方法体系[J].

科学通报, 2013, 58(13): 1190-1199.

CAI W, YANG C Y. Basic theory and methodology on Extenics[J]. Chinese Science Bulletin, 2013, 58(13): 1190-1199. DOI: 10.1360/972012-1472. |

| [33] |

杨春燕, 蔡文. 可拓学[M]. 北京: 科学出版社, 2014.

|

| [34] |

2016中国人工智能系列白皮书-可拓学[EB/OL]. (2016-10-09) [2023-09-20]. https://www.caai.cn/index.php?s=/home/article/detail/id/218.html.

|

| [35] |

李兴森, 张玲玲. 可拓创新思维及训练[M]. 北京: 机械工业出版社, 2016.

|

| [36] |

杨春燕, 汤龙. 中国原创学科可拓学发展报告2016[M]. 北京: 北京邮电大学出版社, 2017.

|

| [37] |

杨春燕. 可拓创新方法[M]. 北京: 科学出版社, 2017.

|

| [38] |

《中国人工智能学会通讯》可拓学专题[EB/OL]. [2023-09-20]. https://www.caai.cn/index.php?s=/home/article/qikandetail/year/2019/month/08.html

|

| [39] |

YANG C Y. Extension innovation method [M]. Florida: CRC Press, 2019.

|

| [40] |

赵燕伟, 洪欢欢, 周建强, 等. 低碳设计可拓智能方法[M]. 北京: 科学出版社, 2019.

|

| [41] |

黎剑虹. 创新之理则 [M]. 香港: 香港品质学会有限公司, 2019.

|

| [42] |

杨春燕, 鄞汉藩. 创新, 我也行[M]. 北京: 科学普及出版社, 2020.

|

| [43] |

教育部高等学校创新方法教学指导委员会. 创新工程知识体系与系列课程建设方案[M]. 北京: 高等教育出版社, 2023.

|

| [44] |

杨春燕, 蔡文, 汤龙. 可拓学[M]. 北京: 科学出版社, 2023.

|

| [45] |

可拓学网站[EB/OL].[2023-09-20]. https://extenics.gdut.edu.cn.

|

| [46] |

杨春燕, 蔡文, 涂序彦. 可拓学的研究、应用与发展[J].

系统科学与数学, 2016, 36(09): 1507-1512.

YANG C Y, CAI W, TU X Y. Research, application and development on Extenics[J]. Journal of Systems Science and Mathematical Sciences, 2016, 36(09): 1507-1512. |

| [47] |

LUIGE VLADAREANU, CAI W, YANG C Y, et al. Method and device for Extension hybrid force-position control of the robotics and mechatronics systems: Romania, A20121077 [P]. 2012-12-28.

|

| [48] |

蔡文, 石勇. 可拓学的科学意义与未来发展[J].

哈尔滨工业大学学报, 2006, 38(7): 1079-1086.

CAI W, SHI Y. Extenics: its significance in science and prospects in application[J]. Journal of Harbin Institute of Technology, 2006, 38(7): 1079-1086. DOI: 10.3321/j.issn:0367-6234.2006.07.019. |

| [49] |

蔡文, 杨春燕. 可拓学是人工智能的理论基础之一[C] //人工智能: 回顾与展望. 北京: 科学出版社, 2006. 275-283.

|

| [50] |

李幼平. 可拓学: 沟通自然科学与社会科学的桥梁[J].

科技导报, 2014, 32(36): 1+3.

|

| [51] |

吴文俊院士等对成果“可拓论及其应用”的鉴定意见[EB/OL]. [2023-09-20]. https://extenics.gdut.edu.cn/info/1030/1131.htm.

|

| [52] |

香山科学会议办公室. 可拓学的科学意义与未来发展——香山科学会议第271次学术讨论会. 香山科学会议简报, 第260期, 2006, 1.

|

| [53] |

国家自然科学基金委员会基金要闻[EB/OL]. [2023-09-20]. https://extenics.gdut.edu.cn/info/1030/1127.htm.

|

| [54] |

国家科技部科技成果管理办公室发布的可拓学成果[EB/OL]. [2023-09-20]. https://extenics.gdut.edu.cn/info/1030/1128.htm.

|

| [55] |

国家最高科学技术奖获得者吴文俊院士接受记者采访[EB/OL]. [2023-09-20]. https://extenics.gdut.edu.cn/info/1046/1420.htm.

|

| [56] |

黄树林, 贺仲雄. 评《可拓工程方法》[J].

科学通报, 1998, 43(21): 2351-2352.

|

| [57] |

钟义信. 评“可拓学”[J].

科学通报, 2013, 58(13): 1188-1189.

ZHONG Y X. Comments on Extenics[J]. Chinese Science Bulletin, 2013, 58(13): 1188-1189. DOI: 10.1360/csb2013-58-13-1188. |

| [58] |

涂序彦. 可拓学——研究“矛盾转化, 开拓创新”的新学科[J].

中国工程科学, 2000, 2(12): 97.

DOI: 10.3969/j.issn.1009-1742.2000.12.016. |

| [59] |

涂序彦. 开拓新领域, 研究新方法[J].

科技导报, 2014, 32(36): 117.

|

2023, Vol. 40

2023, Vol. 40