城市空气质量是人居环境良好型城市群建设的重要指标。广州作为粤港澳大湾区建设的中心城市之一,将更加突出国家中心城市和综合性门户城市的引领作用。近年来,高密度的城市开发建设及快速增加的交通流量,逐渐凸显出街道内通风能力不足的问题,其中移动交通源对珠三角PM2.5贡献率已达到20.1%[1],极大地影响了城市街道峡谷中行人的身心健康[2-3],并使得沿街建筑群的颗粒物污染情况日益严重[4],甚至对建筑室内环境产生不良影响。

街道植物景观通常有助于改善城市生态环境,特别是在净化城市交通尾气方面起着重要作用[5]。目前,从微观到宏观,从植物组织到树种搭配,已有许多研究讨论了植物对颗粒物传播的作用。其中植物可利用其复杂的枝条结构改变空气湍流以此来影响颗粒物的运动方式,通过降低周围空气流动使其沉降至地面,但不同的道路绿化配置模式对大气中的颗粒物消减作用将不同[6-7];另外,植物叶片能够吸附滞留颗粒物,从而减少周围颗粒物质量浓度,而不同树种间的叶片结构、形状及角质层特征等因素均会影响对植物的滞尘量能力[8-9]。故在城市道路绿带规划设计中,应考虑植物树种及配置模式的选择。

然而,街道交通源颗粒物的排放具有时变特性,其与居民日常生活出行频率、出行选择及车辆类型都有关联。因此,结合真实案例区域揭示交通源颗粒物排放规律是街道颗粒物扩散传播分析的基础。从空气动力学视角来看,街道两侧植物本身的空间形态特征如植物的三维空间尺寸,对于交通源实时排放的颗粒物扩散特性具有重要影响。而这方面的研究成果尚不完整,尤其对于城市街道植物景观设计方面,除考虑其气候适应性以及景观艺术性外,还需考虑行道树在交通源颗粒物调节方面的实用性。

因此,针对上述问题,本文立足于湿热地区街道植物景观的空间形态特征对城市交通源颗粒物扩散传输的量化影响,选择广州市某案例街区,实地核算交通源PM2.5 的实时颗粒物排放量及若干代表性位置点的连续PM2.5质量浓度监测,验证了城市微气候模拟软件ENVI-met V4.4.6在模拟交通颗粒物传输过程方面的准确性。在此基础上,运用ENVI-met软件对植物空间形态特征进行参数设计、物理建模和动态计算,最终得到能够有效净化交通源颗粒物质量浓度的植物形态,为空气质量良好型高密度城市街区的植物景观设计提供理论参考。

1 研究方法 1.1 ENVI-met对于PM2.5传播模拟的准确性验证为了能够综合反映高密度城市化背景下街区污染物的传播特性和影响因素,本研究选取位于湿热地区典型城市广州市内高密度商务街区——珠江新城片区作为研究对象,该片区作为广州代表性街区,道路绿化种类多样且典型,且交通系统复杂多样。实地测试选择在典型气象日2021年6月16日进行,选取白天典型时刻(9:00、11:00、13:00、15:00、17:00)采用HOBO温湿度数据记录仪(型号U23-001,精度为空气温度±0.18 ℃,相对湿度±2.5%)以及便携式多功能气体检测仪(型号GT-1000-B3,精度为±3%)对测点处行人高度处的温湿度和PM2.5质量浓度进行实时监测,同时获取街区内道路逐时变化的交通量数据。本文利用ENVI-met软件对研究区域颗粒物分布进行准确性模拟,通过对实测值与模拟值的对比分析可知,实测值与模拟值的拟合曲线的R2值为0.615,实测值与模拟值具有较好的相关性。另外,验证模型的均方根误差和比例偏差结果分别为0.34和−0.078,两者均在推荐范围内并接近于零,模拟结果落于观测结果0.5~2倍比例之间的1.26,与目标值较接近。总的来说,ENVI-met模型具备了进行高密度城市街区交通源PM2.5传播扩散模拟的能力。

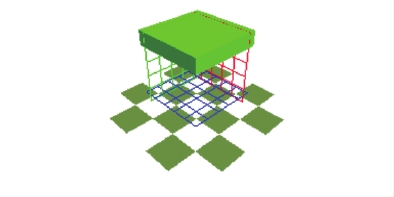

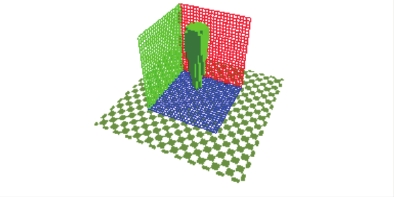

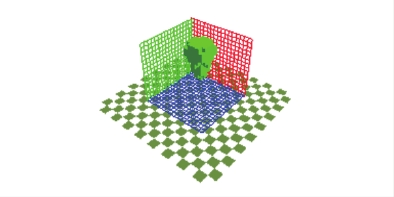

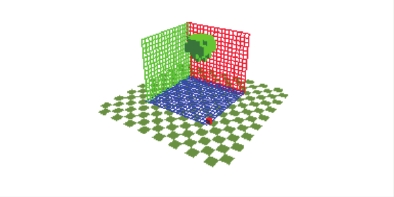

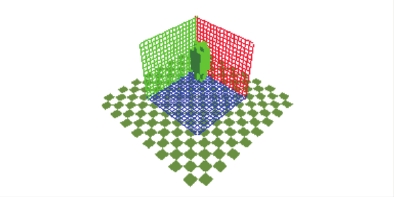

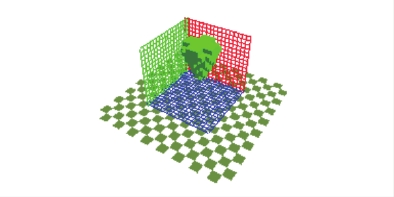

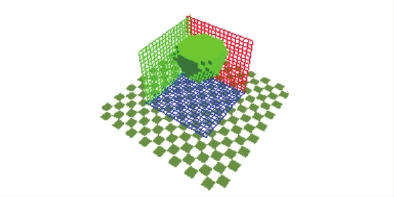

1.2 典型城市街区的ENVI-met模型构建在保证ENVI-met软件模拟结果精度的基础上,本文拟针对典型的“均一化”高密度、高层建筑群街区进行建模,作为研究植物空间形态特征对PM2.5传播扩散影响研究的标准城市街区。以广州珠江新城片区的实际物理参数为参考依据,“均一化”建筑模型根据实际标准情况以50 m×30 m×100 m建立,并依据广州高密度街区的实际情况,为模型铺设两条双向机动车车道,街道总宽度为50 m。模型内的建筑表面以及下垫面材料按照珠江新城实际情况建模,物理模型如图1示。其中H为建筑高度,H/3、H/2、H/6均为街区设计尺寸。

|

图 1 典型街区物理模型示意图 Figure 1 Schematic diagram of the physical model of the typical blocks |

模拟选取了广州夏季典型气象日参数作为初始值,初始空气温度为29 ℃,此时相对湿度为71%,风速为2 m/s,风向为东南风。另外,根据珠江三角地区主道路日平均车流量为2354 辆/h[10],以及广州平均排放因子E为57.8 mg/(km·辆) [11],计算得到单向机动车道每小时交通线源源强Q为19 μg/(m·s) ,并用于交通源数据的设置。考虑到广州白天13时左右的空气温湿度水平较高,且该时刻车流量较大,能够反映出最典型的道路交通源颗粒物排放特性及背景空气热物性特征。因此,本研究选用13时的模拟结果进行分析讨论。

1.3 植物三维参数建模及模拟工况珠江新城区域主道路两侧行道树多采用乔木[12],采用的乔木品种有芒果、苏铁等。为研究植物形态对高密度商业区交通源颗粒物分布的影响,本文利用ENVI-met软件的Albero模块,采用控制变量法,建立了13种不同三维参数的植物,以乔木为例,将植物树冠设置为常见的倒圆锥形,叶面积密度(Leaf Area Density, LAD)均设为0.5,并将植物间距设为6 m,从而获得不同植物工况下的街区模型。植物模型序列见表1示,其中,H5G4K5、H15G2K5、H15G6K3分别设置为树高对照组,树干高对照组以及树冠宽幅对照组,并以该3个对照组作为基准组进行对比分析。

| 表 1 三维植物模型参数 Table 1 Three-dimensional parameters of plant model |

为分析植物空间参数对交通源颗粒物扩散的影响,引入量化评价指标相对浓度差异(Relative difference concentration, RDC),根据式(1)定义,RDC值可正可负,能够反映质量浓度随工况变化而上升或下降的趋势。诸木野等[13]将指标RDC运用于分析植物在垂直方向上对颗粒物的空气动力学作用。将H5G4K5、H15G2K5、H15G6K3设置为参照组,分别与不同植物空间形态工况进行对比,从而获得植物对颗粒物扩散影响的量化作用。

| $ C_{\rm{RD}}=\frac{{\overline{C}_{{\rm{V}}}}-{\overline{C}_{{\rm{R}}}}}{{\overline{C}_{{\rm{R}}}}}\times 100\% $ | (1) |

式中:CRD为相对浓度差异(%);

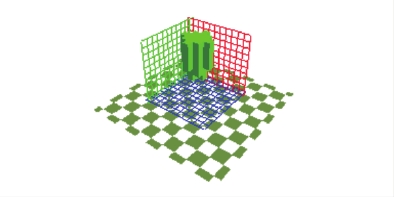

本文以H5G4K5、H15G2K5、H15G6K3这3个基准组为例,分析行人高度处街区风速与PM2.5 分布的整体特性,如图2示。街区的风速和PM2.5的空间分布规律基本相似,但部分区域风速及PM2.5质量浓度的大小有明显差异。当东南方向气流受到高大建筑物的阻挡,向下偏移进入城市冠层,并绕过建筑从建筑间隙穿出,气流速度向街区下方逐渐衰减,而建筑物背风面风速明显减小,空气流通性差。同时近地面部分气流通过植物附近时,由于植物的阻挡作用发生偏转,从树下绕流而过。

|

图 2 参照组街区行人高度处风速与PM2.5分布平面图 Figure 2 Distribution plane diagram of wind speed and PM2.5 concentration at pedestrian height of reference cases |

受来流风的影响污染物整体向西北侧扩散。对于街道2的下风向,即图2的区域2处,不同于区域1两侧建筑间距宽阔,建筑物相距较近,这会导致建筑背风面形成漩涡区,污染物会长期滞留在其中,不断积累。街区内PM2.5质量浓度受到来流风的影响,气流能到达的区域PM2.5质量浓度较低;而由于高大建筑的阻挡影响,街区内狭窄的建筑之间将产生大的涡旋,不利于污染物的扩散。

2.2 不同植物空间参数对PM2.5扩散分布的影响本文对种植不同行道树高度、树干高度以及树冠宽度时街区内的PM2.5质量浓度进行了对比分析,具体如下。

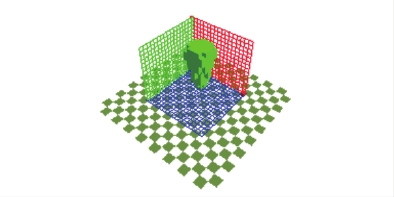

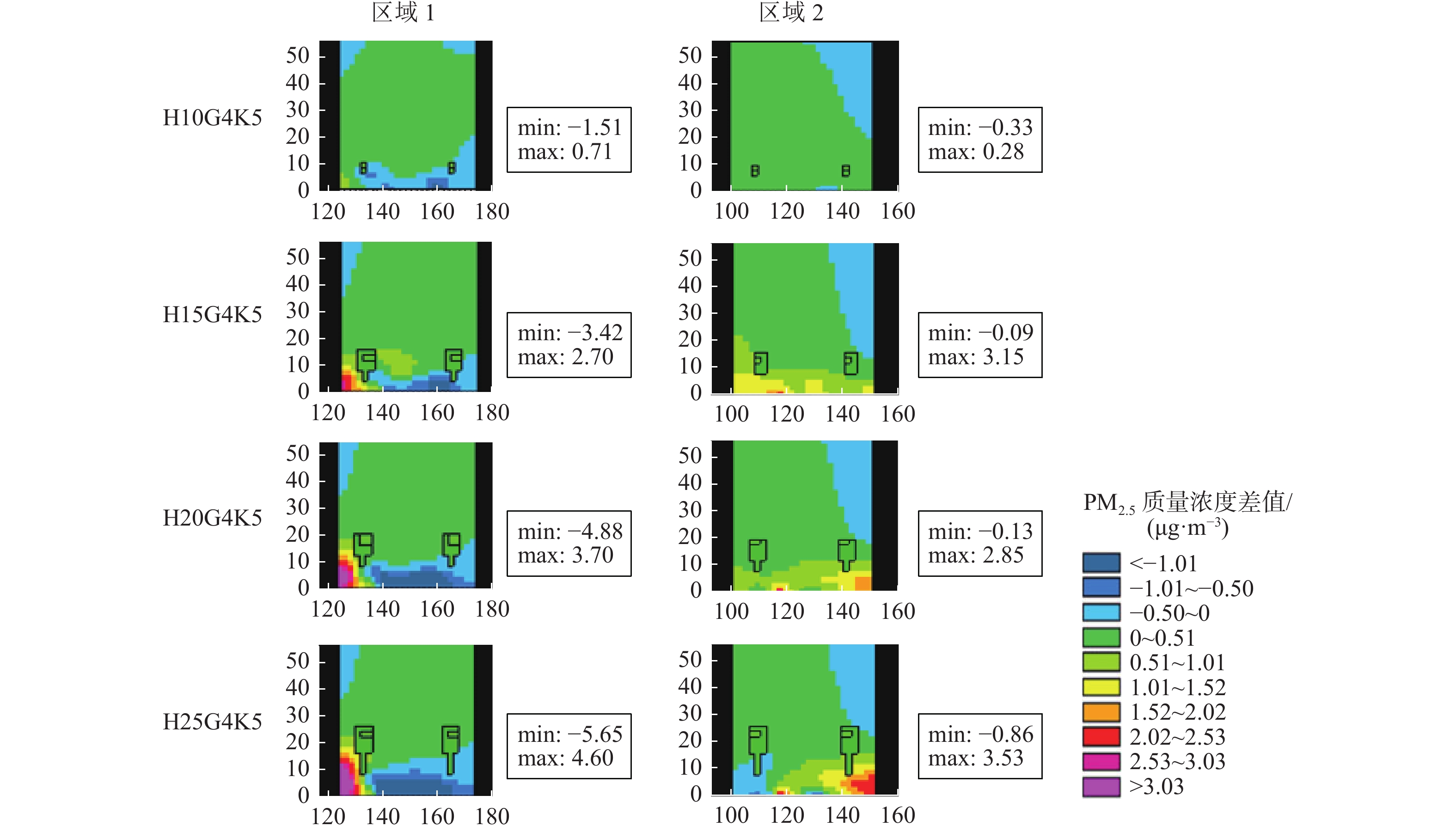

2.2.1 行道树高度图3和图4分别为街区内种植不同高度的植物时PM2.5在行人水平高度和垂直方向上的质量浓度差异分布图,即表示当植物高度为10,15,20,25 m时与对照高度为5 m时的PM2.5质量浓度差值的分布,反映了街区内PM2.5质量浓度的变化,其中蓝色区域表示质量浓度相比于对照组低,其余颜色区域表示相反。由图3可看出,随着植物高度上升,街区内污染物质量浓度变化较大。其中当植物高度为25 m时,相比于对照高度,区域1处的背风侧质量浓度下降最大,可达5.22 μg/m3,而颗粒物向下游建筑群中扩散并不断聚集,此时质量浓度上升最高可达4.66 μg/m3。由图4可看出,区域1处,增加树高将迫使更多的气流从树下穿过,街道中央及背风侧质量浓度下降明显,但由于建筑和植物的阻挡作用,迎风侧处质量浓度呈现跳跃式上升;当植物高度达到25 m时,区域2处质量浓度增加最大为3.53 μg/m3,而质量浓度下降最大仅有0.87 μg/m3。总的来说,对于区域1处,增加行道树高度有利于颗粒物向下游区域扩散,而在区域2处,其对缓解背风侧漩涡区对颗粒物的滞留影响并无较大作用;而当植物高度为10 m时,街区内颗粒物质量浓度整体呈现削减作用。

|

图 3 不同树高工况与H5G4K5的PM2.5质量浓度差值平面图 Figure 3 Plane diagram of PM2.5 concentration difference between different tree height conditions and H5G4K5 |

|

图 4 不同树高工况与H5G4K5的PM2.5质量浓度差值剖面图 Figure 4 Section plane diagram of PM2.5 concentration difference between different tree height conditions and H5G4K5 |

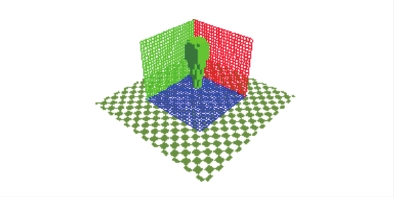

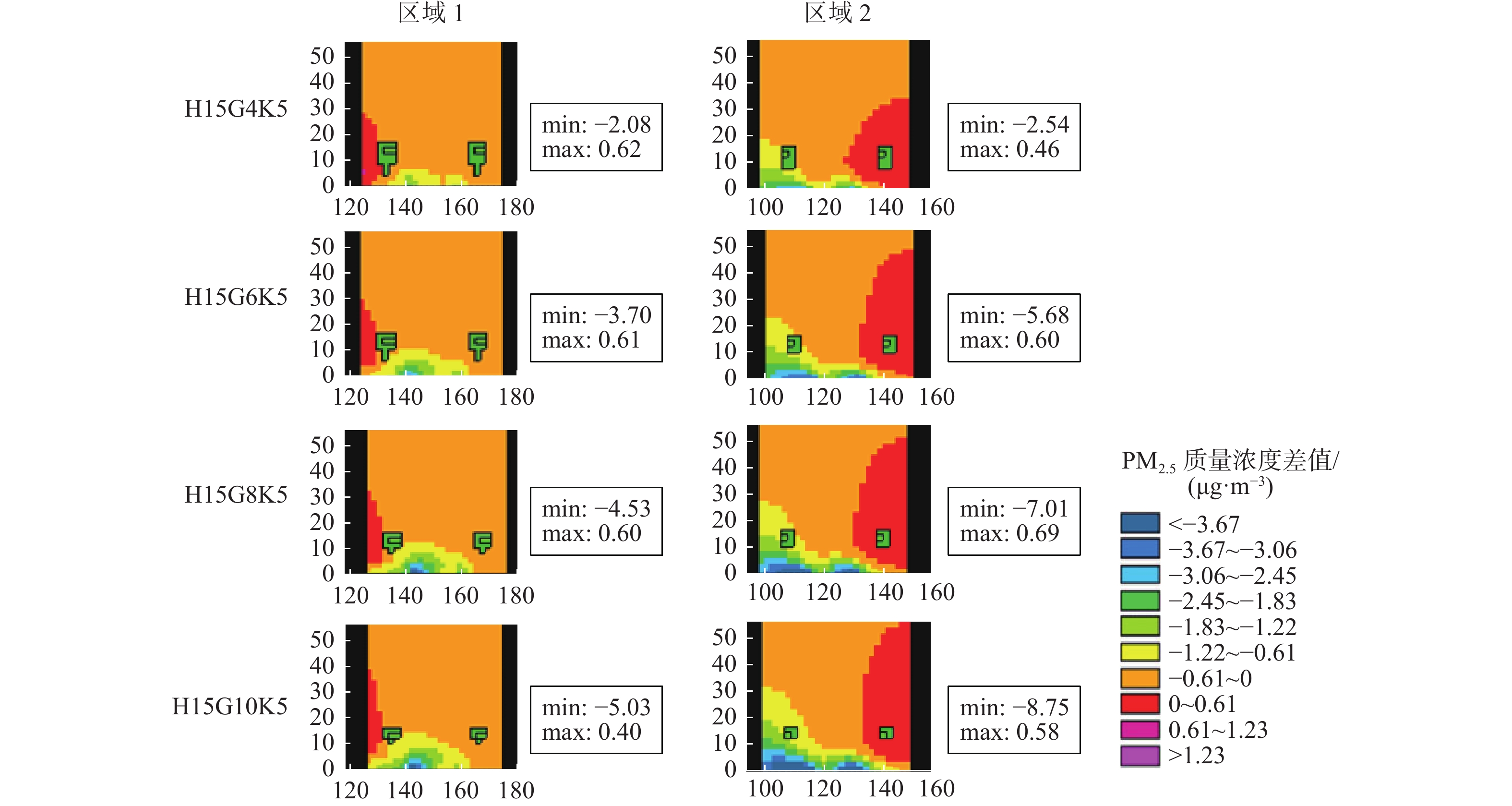

图5和图6分别为街区内种植不同树干高度的植物时PM2.5在行人水平高度和垂直方向上的质量浓度差异分布图,即表示当树干高度为4,6,8,10 m时与对照高度2 m时的PM2.5质量浓度差值的分布。其中红色和紫色区域表示质量浓度相比于对照组高,其余颜色区域相反。如图5所示,随着树干高度的增加,街道行人高度处的PM2.5质量浓度下降越显著,其中当树干高度为10 m时下降最大,为7.39 μg/m3。虽部分PM2.5在靠近树冠处受重力作用沉降至地面,从而减少空气中PM2.5质量浓度,但植物树干高度过低将阻碍PM2.5向上进一步稀释扩散。如图6所示,树干高度的增加有利于树下PM2.5质量浓度的减少,其中减少最多的情况出现在树干高度为10 m时,区域1减少了5.03 μg/m3,区域2减少了8.75 μg/m3,图中的红色区域可反映出增加树干高度有利于颗粒物向上空扩散。总的来说,行道树树干高度的增加有利于街道内PM2.5的稀释扩散,但将导致下风向街区PM2.5污染加剧,这与吴志萍等[14]的研究相一致。

|

图 5 不同植物树干高工况与H15G2K5的PM2.5质量浓度差值平面图 Figure 5 Plane diagram of PM2.5 concentration difference between trees with different trunk height conditions and H15G2K5 |

|

图 6 不同植物树干高工况与H15G2K5的PM2.5质量浓度差值剖面图 Figure 6 Section plane diagram of PM2.5 concentration difference between trees with different trunk height conditions and H15G2K5 |

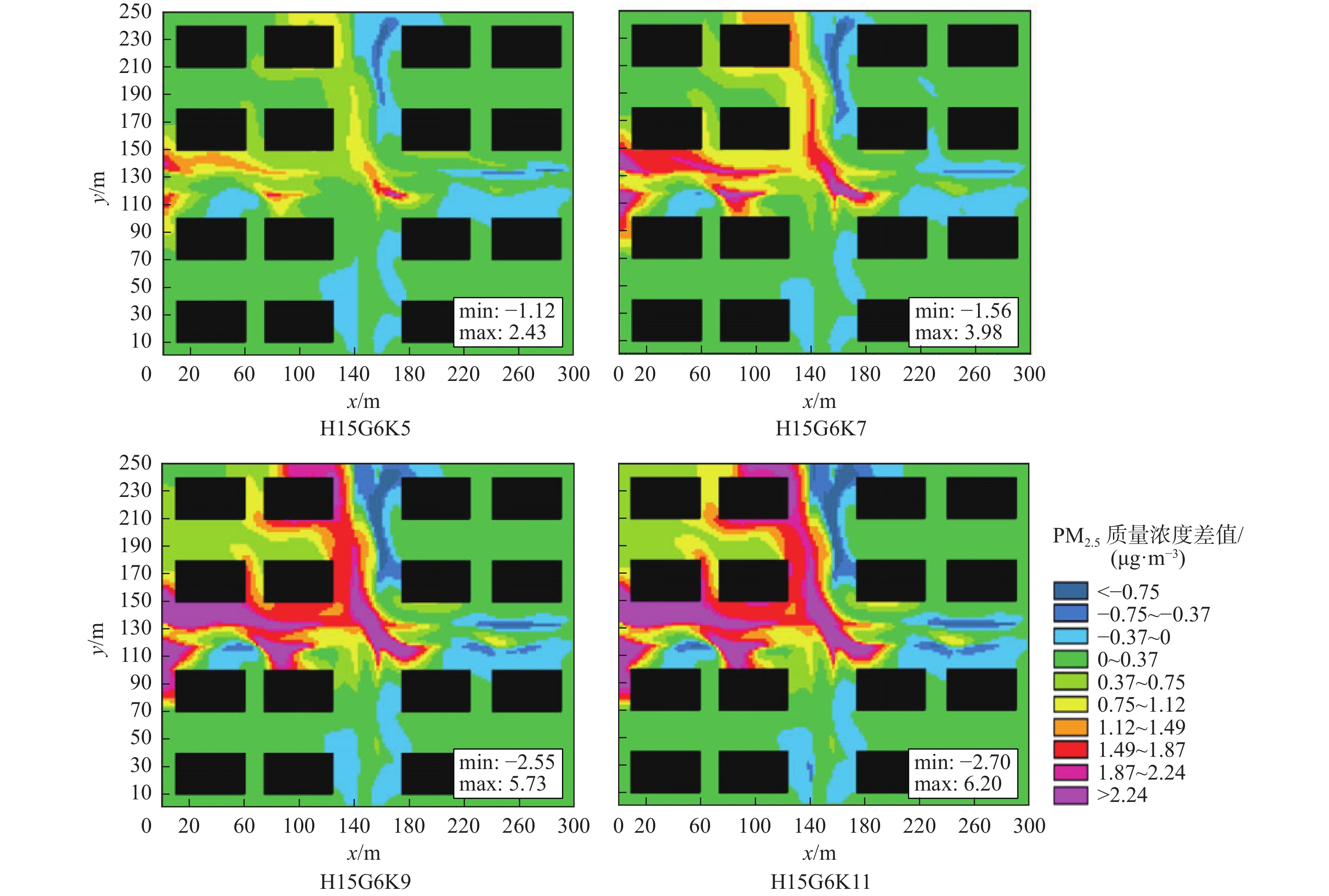

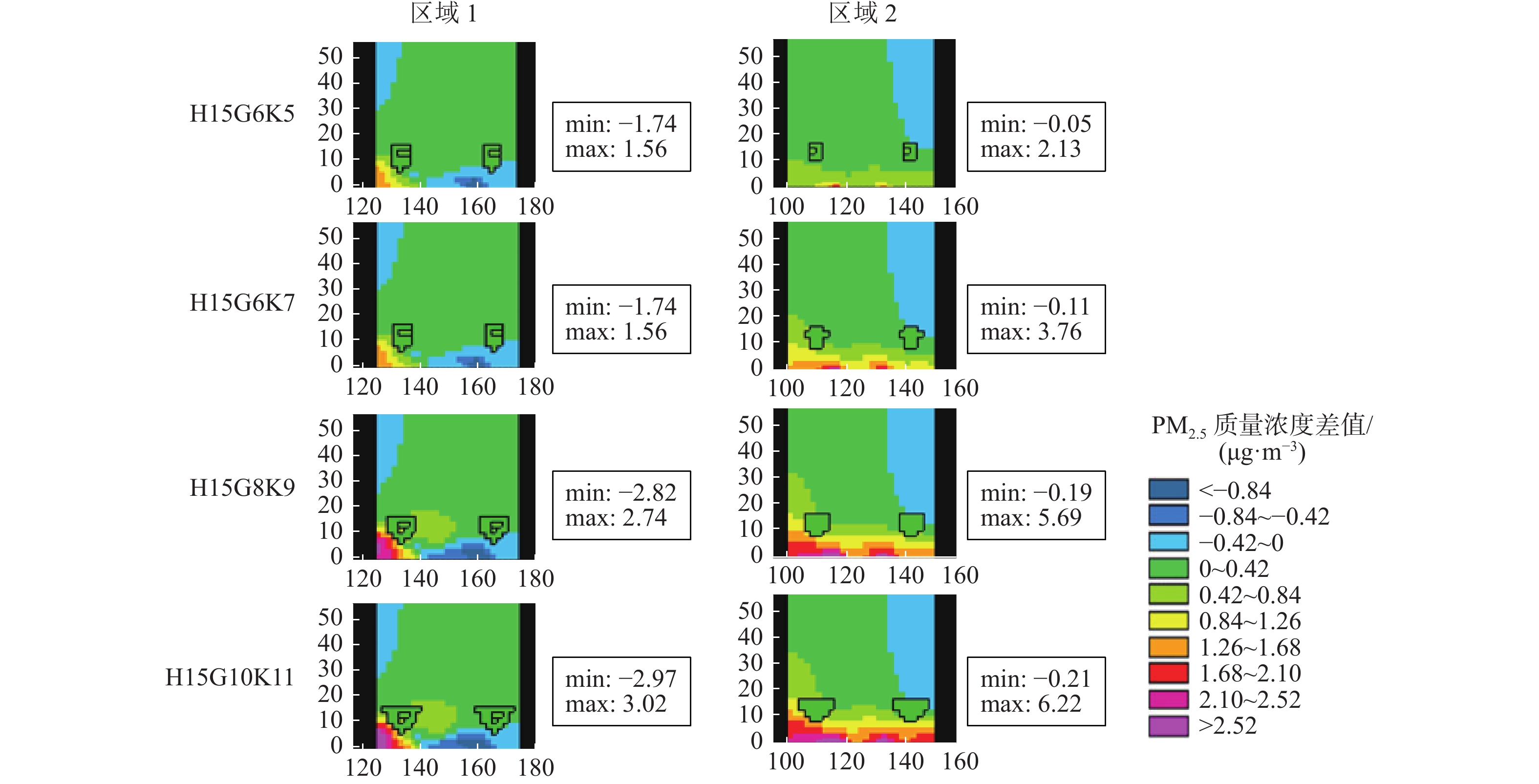

图7和图8分别为街区内种植不同树冠宽度的植物时PM2.5在行人水平高度和垂直方向上的质量浓度差异分布图,即表示植物树冠直径为5,7,9,11 m时与参考直径为3 m的PM2.5质量浓度差值的分布。其中蓝色区域表示质量浓度相比于对照组低,其余颜色区域则相反。由图7所示,当树冠直径增加,伴随着街道上游及建筑间隙处质量浓度下降,街区下游PM2.5恶化的范围将扩大。与基准宽度3 m相比,质量浓度增加最大的工况为宽度11 m时,增加了6.20 μg/m3。如图8所示,植物冠幅的增加对树冠下质量浓度的分布产生影响,对于两侧建筑间隔较大的区域1处,街道背风侧及中央的PM2.5向迎风侧扩散并聚集;而对于两侧建筑间隔较小的区域2处,导致树下PM2.5污染加剧,增大了行人暴露高污染的风险。因此,行道树树冠直径过大将降低街道内空气流通性,导致PM2.5质量浓度升高,尤其是对气流漩涡区污染物的稀释不利。

|

图 7 不同植物树冠直径工况与H15G6K3的PM2.5质量浓度差值平面图 Figure 7 Plane diagram of PM2.5 concentration difference between trees with canopy diameter conditions and H15G6K3 |

|

图 8 不同植物树冠直径工况与H15G6K3的PM2.5质量浓度差值剖面图 Figure 8 Section plane diagram of PM2.5 concentration difference between trees with canopy diameter conditions and H15G6K3 |

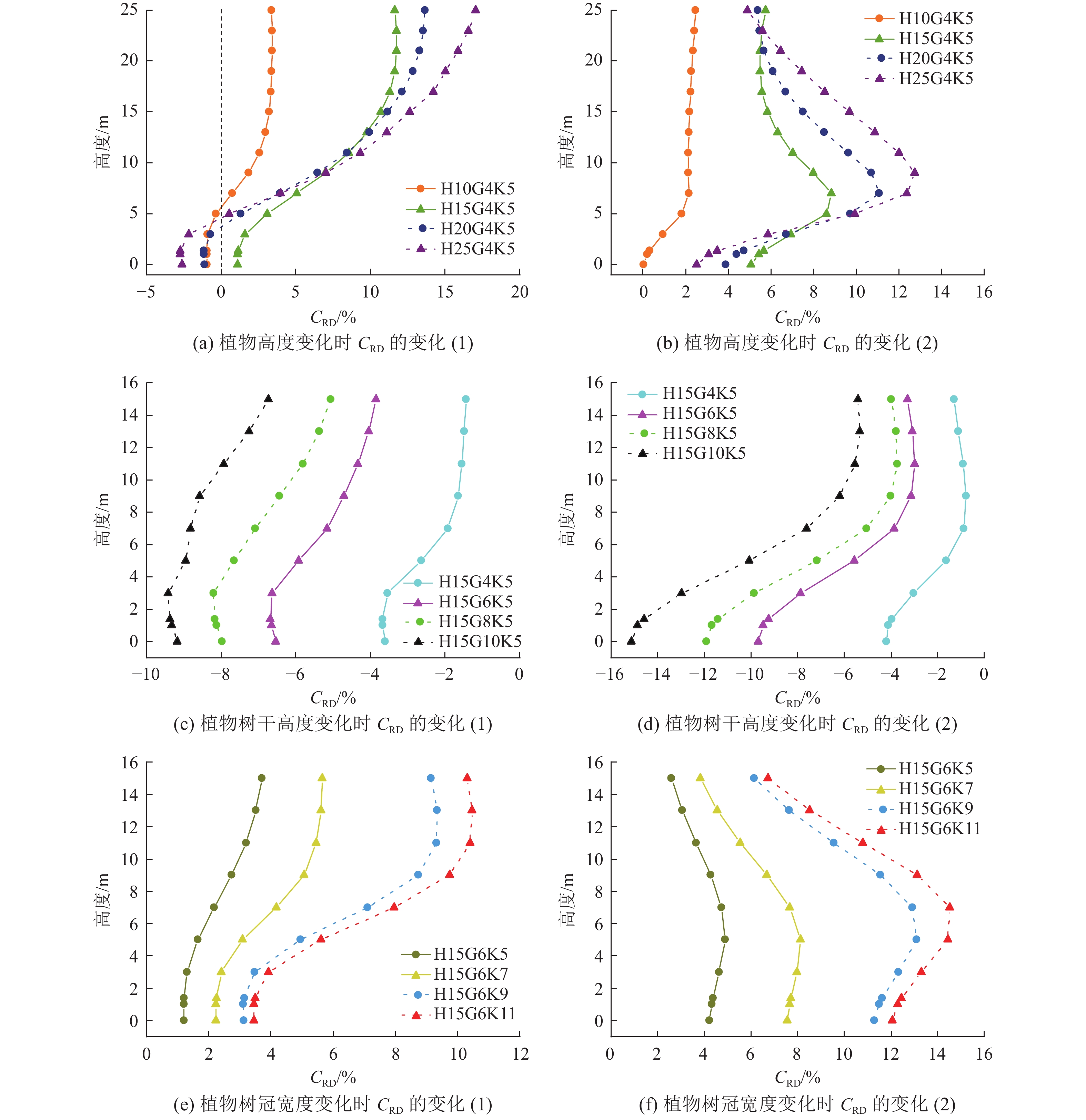

为分析植物的空间形态特征对PM2.5的空气动力学作用,对不同植物工况时的CRD在不同垂直高度处进行分析,如图9所示。由图9(a)和图9(b)可看出,CRD值在高于4 m时均有迅速上升的趋势,说明植物对气流的截留作用使得植物周围通风减小,PM2.5质量浓度增大。对于空气流通性较好的区域1,在接近地面处,植物高度为25 m时的CRD值为负且最小,故有利于PM2.5的稀释;而对于通风较差的区域2,CRD均为正值,说明增加植物高度对街道内不同高度处PM2.5的稀释均不利。由图9(c)和图9(d)可知,CRD均为负值,且树干高度越大,CRD越偏离零值,即越有利于减少街道内PM2.5质量浓度,CRD的绝对值随地面高度增加而减小,说明增大树干高度对减小PM2.5质量浓度的最有利情况出现在靠近地面处。由图9(e)和图9(f)可知,CRD值均为正并随树冠宽度的增加而增加。值得注意的是,区域1处CRD值在高于树干6 m时迅速上升,而区域2处CRD值在高于树干6 m时迅速下降,可见对于空气流通较好的街道,增大植物树冠宽度将加剧PM2.5污染,且离地面越高影响越显著;而对于通风较差的街道,增加行道树树冠宽度对行人高度处PM2.5质量浓度产生的负面影响要远远高于通风较好的街道。

|

图 9 区域1和2处不同垂直高度处植物空间参数工况下的CRD变化示意图 Figure 9 Schematic diagram of relative difference concentration of PM2.5 in plant spatial parameters at different vertical heights |

根据《行道树栽植与养护管理技术规范》(DB11/T 839-2017) [15]中针对城市道路绿化的标准,提出行道树绿带的种植应充分考虑遮荫效果,并保障行道树种植的连续性。其中树下高度应不小于2.8 m,常绿树高度不小于4 m,且修剪时应保持树木冠幅及树冠高度与树干在适当比例,冠幅宜占全树高度的1/3~1/2,树冠高度宜占全树高度的1/2~2/3。然而实际管理中应根据功能要求、交通状况、道路性质等,对街道植物进行定期的整形修剪,栽植出比较符合要求的行道树。

针对于以上规范的标准和本文的研究结果,对湿热地区高密度城市街区街道植物的养护提出建议性的参数范围:行道树的高度可采用10 m左右,树干高度为3~5 m,冠幅为5~7 m;而对于两侧建筑间距宽阔的街道,可根据需要选用高度10 m以上的植物;而针对于两侧建筑间距狭窄的街道,应选用高度为5~10 m的植物。

综上可知,针对行道树对交通尾气的调控作用,为湿热地区高密度城市街区提出有利于营造良好空气环境的植物形态参数,同时在相关规范的基础上进行合理建议和补充,对空气质量良好型高密度城市街区的建设具有重要的参考意义。

3 结论湿热地区常年高温高湿的气候条件对PM2.5的形成和分布具有重要影响,针对于此,本文运用ENVI-met模拟软件,对本地区特有的城市结构和多种植物空间形态参数进行设计及建模,计算分析了夏季植物空间形态特征对高密度城市街区交通源PM2.5分布特性的影响,得到结论如下:

(1) 基于对广州珠江新城案例区域的实测数据,验证了ENVI-met模型对高密度城市街区交通源PM2.5分布的模拟结果具有一定的可靠性和准确性。

(2) 增加植物高度有利于颗粒物向下游区域扩散,但对缓解背风侧漩涡区对颗粒物的滞留影响并无较大作用;树干高度的增加有利于街道内PM2.5的扩散;树冠直径过大不利于气流漩涡区的污染物的稀释。

(3) 对于流通性好的街道,植物高度为25 m时有利于行人高度处PM2.5的扩散;对于通风差的街道,增加树冠宽度对行人高度处PM2.5质量浓度产生的负面影响要远远高于通风较好的街道;增大树干高度对减小PM2.5质量浓度的最有利情况将出现在靠近地面处。

(4) 基于当前相关规范,在湿热气候条件下,树木高度为10 m左右,树干高度为3~5 m,冠幅为5~7 m的高密度街区行道树参数设计将有利于交通源颗粒物的有效净化。

| [1] |

李云燕, 葛畅. 我国三大区域PM2.5源解析研究进展

[J].

现代化工, 2017, 37(4): 1-7.

LI Y Y, GE C. Research progress of PM2.5 source analysis in three main regions of China [J]. Modern Chemical Industry, 2017, 37(4): 1-7. |

| [2] |

刘博薇. 道路空气颗粒物污染与骑行流的相关性研究[J]. 环境保护与循环经济, 2021, 41(7) : 57-60.

|

| [3] |

索丹凤, 曾三武. 空气细颗粒物PM2.5对人体各系统危害的研究

[J].

医学信息, 2019, 32(18): 32-34.

SUO D F, ZENG S W. Research on the harm of air fine particulate matter PM2.5 to various human system [J]. Medical Information, 2019, 32(18): 32-34. |

| [4] |

梁廷政, 柳靖, 牛旸旸. 空气温度差异对城市街道峡谷通风及污染物分布特征影响的研究[J].

建筑科学, 2019, 35(2): 108-115.

LIANG T Z, LIU J, NIU Y Y. Investigation on the influence of spatial temperature on ventilation and pollutants distribution in street canyon[J]. Building Science, 2019, 35(2): 108-115. DOI: 10.13614/j.cnki.11-1962/tu.2019.02.18. |

| [5] |

CHEN X P, WANG X S, WU X G, et al. Influence of roadside vegetation barriers on air quality inside urban street canyons[J]. Urban Forestry & Urban Greening, 2021, 63: 1-10.

|

| [6] |

DENG S, MA J, ZHANG L, et al. Microclimate simulation and model optimization of the effect of roadway green space on atmospheric particulate matter[J]. Environmental Pollution, 2019, 246: 932-944.

|

| [7] |

郭晓华, 戴菲, 殷利华. 基于ENVI-met的道路绿带规划设计对PM2.5消减作用的模拟研究

[J].

风景园林, 2018, 25(12): 75-80.

GUO X H, DAI F, YIN L H. A simulation study on the effect of ENVI-met-based road greenbelt planning and design on PM2.5 reduction [J]. Landscape Architecture, 2018, 25(12): 75-80. |

| [8] |

闫倩, 徐立帅, 段永红, 等. 20种常用绿化树种叶面滞尘能力及滞尘粒度特征[J]. 生态学杂志, 2021, 40(10) : 3259-3267.

YAN Q, XU L S, DUAN Y H, et al. Dust retention capacity and dust particle size of 20 commonly used greening tree species. Chinese Journal of Ecology, 2021, 40(10) : 3259-3267. |

| [9] |

吴翠蓉, 江波, 张露, 等. 杭州8种绿化树种滞纳TSP和PM1、PM2.5、PM10的效应研究

[J].

浙江林业科技, 2020, 40(5): 13-20.

WU C R, JIANG B, ZHANG L, et al. Study on adsorption of TSP, PM1, PM2.5 and PM10 by 8 greening tree species in Hangzhou [J]. Research of Environmental Sciences, 2020, 40(5): 13-20. DOI: 10.3969/j.issn.1001-3776.2020.05.003. |

| [10] |

彭康. 珠江三角洲地区铺装道路扬尘源污染物及特征研究[D]. 广州: 华南理工大学, 2013.

|

| [11] |

韩昊. 广州市机动车PM2.5及其金属元素排放特征研究[D]. 广州: 暨南大学, 2015.

|

| [12] |

董瑶. 广州市珠江新城城市主干道绿化景观的调查与评价 [D]. 广州: 华南理工大学, 2016.

|

| [13] |

MORAKINYO T E, LAM Y F. Study of traffic-related pollutant removal from street canyon with trees: dispersion and deposition perspective[J].

Environmental Science and Pollution Research, 2016, 23(21): 21652-21668.

DOI: 10.1007/s11356-016-7322-9. |

| [14] |

吴志萍, 王成, 侯晓静, 等. 6种城市绿地空气PM2.5浓度变化规律的研究

[J].

安徽农业大学学报, 2008(4): 494-498.

WU Z P, WANG C, HOU X J, et al. Variation of air PM2.5 concentration in six urban greenlands [J]. Journal of Anhui Agricultural University, 2008(4): 494-498. |

| [15] |

北京市园林科学研究院. 行道树栽植与养护管理技术规范: DB11/T 839—2017[S]. 北京: 北京市质量技术监督局, 2017.

|

2023, Vol. 40

2023, Vol. 40