2. 深圳职业技术学院 汽车与交通学院,广东 深圳 518055

2. School of Automotive and Transportation Engineering, Shenzhen Polytechnic, Shenzhen 518055, China

2020年9月,在联合国大会上中国首次提出碳达峰、碳中和目标,碳减排在企业层面的指标压力正在快速落地,汽车业作为“双碳”之战的主战场之一,如何控制汽车行驶产生的碳排放已成为社会各界关注的焦点[1]。汽车碳排放量的科学测算为碳排放控制策略的制定提供支撑。单车单位里程的碳排放量,即排放因子是汽车碳排放量计算的关键参数。测试工况与测算方法影响单车的碳排放因子测算结果。

一些学者采用实验测试法或模型估算法开展车辆碳排放特性研究。实验法是通过室内台架试验或者实际道路上行驶试验获取车辆碳排放因子。轻型汽车室内台架测试工况有多种,我国标准中采用的有NEDC、WLTC、中国轻型车行驶工况(China Light-duty Vehicle Test Cycle,CLTC)[2],这些均为排放与油耗标准测试工况。

近年来一些学者与机构发现,一些车辆室内标准测试工况下的排放测试结果与车辆实际道路行驶排放结果存在较大差异,其原因是两者测试工况不同,继而开展了实际道路排放分析。2016年,彭美春等[3]采集了20辆重型货运车的实际道路行驶油耗数据,通过碳平衡原理计算得出CO2当量排放。2018年,刘明等[4]收集了重型柴油车的实际道路行驶排放数据,并分析了重型车比功率和发动机功率对排放的影响及二者间关系。实验法的结果真实,但不同车辆和不同循环工况需要重新试验,成本高耗时长。

目前,模型估算法多建立在车辆运动学基础上,通过相对简便的计算式估算出油耗,进而根据碳平衡的方法估算碳排放量[5]。1985年,Bowyer等[6]提出了一个油耗估算模型,采用与空气阻力和滚动阻力相关的参数估算瞬时油耗。2020年,彭美春等[7]基于质量平衡法得出各种燃料的碳排放系数,从而计算出各类车辆的CO2排放。传统的数学计算式估算碳排放量方法,准确性往往不够高,应用有一定局限性。

本文提出一种新的车辆碳排放测算方法,基于车辆在典型道路上实际行驶采集的行驶工况与碳排放大量数据样本,采用具有优良非线性映射能力和柔性网络结构的BP神经网络算法建立碳排放与行驶工况间关系模型,其特点是有高度自学习能力和容错能力,兼具实验法测算精度高和模型法测算成本低的优点。运用该模型可计算各种台架标准测试循环工况下车辆的碳排放因子;比较分析实际道路行驶碳排放因子测算结果与标准台架工况下的计算结果的差异,并分析原因。本文结果可为科学制定汽车碳排放测试评价方法提供参考。

1 车载试验研究 1.1 试验车辆与试验路线选取市场上有一定代表性的三款轻型商用汽油车作为试验车辆,其发动机排量、整备质量等参数较接近,三款试验车辆均配有三效催化转化器(Three-way Catalyst,TWC),样车1、2配有汽油机颗粒捕集器(Gasoline Particulate Filter, GPF),主要技术信息如表1所示。

| 表 1 试验车辆主要信息 Table 1 Main information of test vehicle |

采用美国Sensors公司制造的ECOSTAR PLUS车载测试设备,其包括CO、CO2与O2等排气分析仪、排气流量测量系统、车载自动诊断系统(on-Board Diagnostics, OBD)读取器、全球定位系统(Global Positioning System, GPS)和温湿度计等。其中OBD系统用于读取发动机转速、负荷等信息,GPS系统测试车辆地理位置、车速、海拔高度等。

车载试验路线如图1所示,位于深圳市,包括同沙路口到蛇口港的市区道路、郊区路段、南光高速公路,往返行驶,行驶次序如图1中箭头所示。

|

图 1 车载试验路线图 Figure 1 On board test roadmap |

目前,中国尚未出台关于轻型汽油车的碳排放限值,仅有油耗限值。欧盟为降低新车碳排放水平,于2019年4月发布的《为欧盟2020年后的新乘用车和新型轻型商用车(VAN)设定CO2排放性能标准》(EU 2019/631),规定了新型乘用车和商用车CO2排放标准,于2020年1月1日生效。该法规规定欧盟范围内新登记的轻型商用车,在2020~2024年期间平均碳排放水平要达到147g CO2/km,并在2025年和2030年设定了更严格的CO2排放标准[8]。

目前汽车碳排放测算通常采用碳平衡法将油耗直接换算为CO2当量排放[9],这种计算方法较为简便,但由于燃料中的碳不总是完全燃烧生成CO2,这种计算方法会产生一定的误差。本文提出基于汽车排气中的碳成分体积分数测算碳排放的方法,较油耗法更精细。汽油车排气中的碳成分主要包括CO2、CO、HC。测试的轻型汽油车配置的TWC,对CO、HC的净化效率可达95%以上[10-11],绝大部分CO与HC被转化为CO2。CO2是温室气体。HC不是温室气体且在轻型汽油车中排放体积分数极低,约为CO2的0.01%[12],因此本文碳排放测算模型中忽略HC不计。排气中CO浓度较HC大较多,CO虽然不是温室效应气体,但易被氧化为CO2[13],因此在碳排放测算建模时要考虑CO因素。本文基于化学计量法将CO、CO2统一为CO2当量,用CO2e表示,来表征轻型汽油车的碳排放,计算式见式(1)。

| $ {E_{{\rm{CO}}}}_{_{{\rm{2e}}}} = {E_{{\rm{C}}{{\rm{O}}_{\rm{2}}}}} + \frac{{44}}{{28}}{E_{{\rm{CO}}}} $ | (1) |

式中:

3辆试验车辆RDE车载试验共获得21 970组有效测试数据。按照GB/T 38146.1-2019[2]规定,对车辆道路运行工况按照车速v、加速度a数值范围划分如下:怠速,v<0.5 km/h且−0.15 m/s2<a<0.15 m/s2;匀速,v≥0.5 km/h且−0.15 m/s2<a<0.15 m/s2;加速,a≥0.15 m/s2;减速,a≤−0.15 m/s2。统计出试验车辆怠速、匀速、加速、减速各工况时长占比,见表2。可见匀速工况时间占比最大,接近一半,怠速、加速和减速工况各占17%左右。该结果体现珠三角城市轻型运输货车运行工况特点。

| 表 2 工况时长占比与平均碳排放速率 Table 2 Proportion of working condition duration and average carbon emission rate |

试验样车1的车载测试各工况下碳排放速率平均值统计结果也示在表2中。可见怠速工况下,碳排放速率最低;减速工况时,由于减速断油等原因,碳排放也较低,仅次于怠速;匀速和加速工况的碳排放最高。由此可见,车辆行驶工况与碳排放存在紧密的关系。样车2、3测试结果类似,不作赘述。

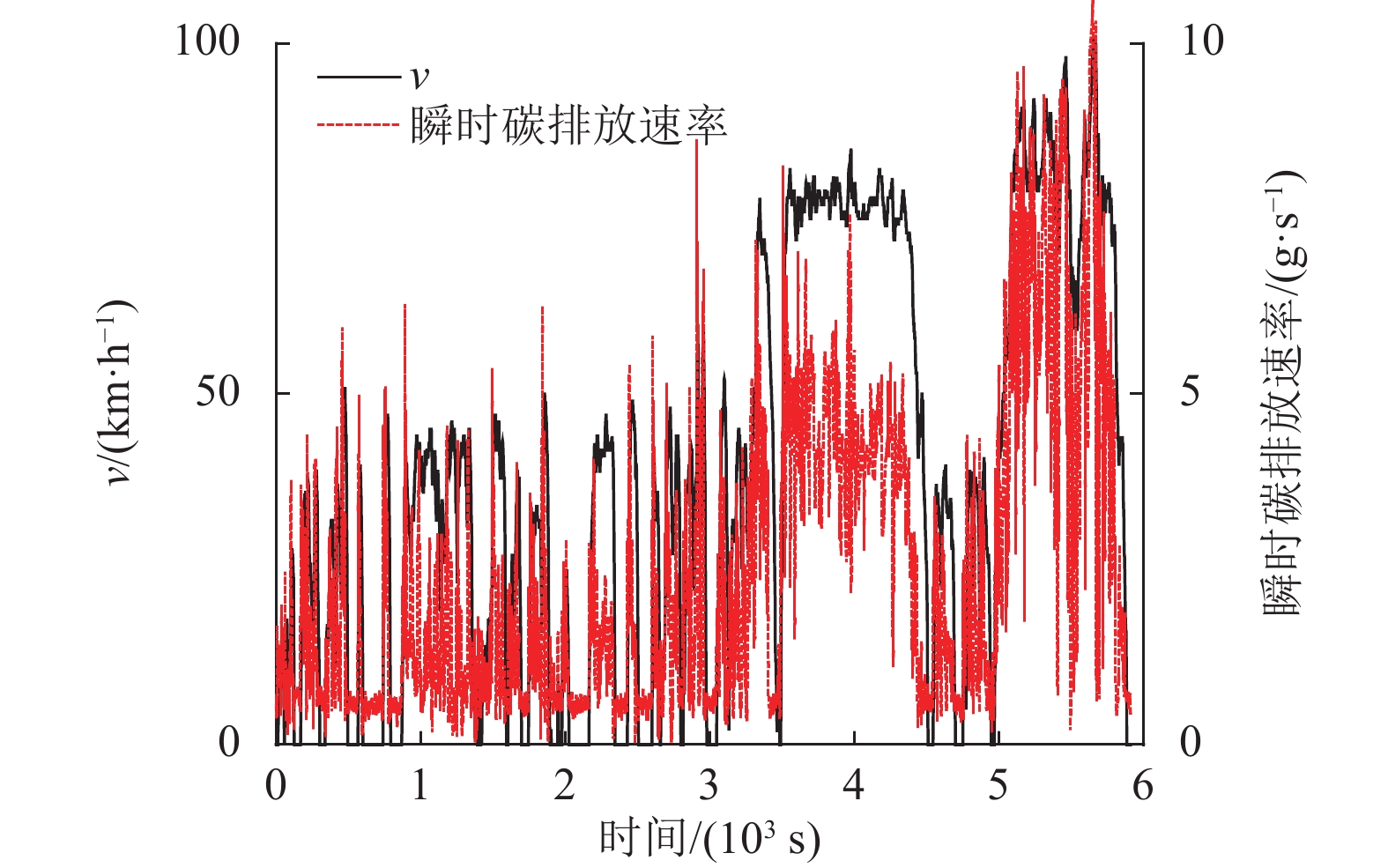

1.3.3 车速与碳排放速率样车1的车速和对应的瞬时碳排放速率曲线如图2所示,可见,车速与瞬时碳排放速率呈明显正相关的关系,车速高,碳排放速率大,否则反之。试验车辆2、3结果类似。

|

图 2 车速与瞬时碳排放速率曲线 Figure 2 Curve of vehicle speed and instantaneous carbon emission rate |

比功率即车辆单位质量输出功率(Vehicle Specific Power, VSP),是除车速、加速度外,另一车辆工况表征参数。参考文献[14]给出的轻型车VSP计算公式,如式(2)所示,进行试验车辆的VSP计算。

| ${P_{{\rm{VSP}}}}{\rm{ = }}v\left( {1.1a + 9.8{{\Delta h}}/{d} + 0.132} \right) + 0.000\;302{v^3}$ | (2) |

式中:PVSP为比功率,单位为kW/t;v为瞬时车速,单位为km/h;a为瞬时加速度,单位为m/s2;Δh为每秒海拔增量,单位为m;d为每秒行驶距离,单位为m。

从内涵上看,PVSP变量综合考虑了动能的变化、势能的变化、克服车辆的滑动摩擦力和空气阻力做功等机动车发动机做功的方式,因此,一定程度上PVSP也反映了发动机负荷情况与档位情况。

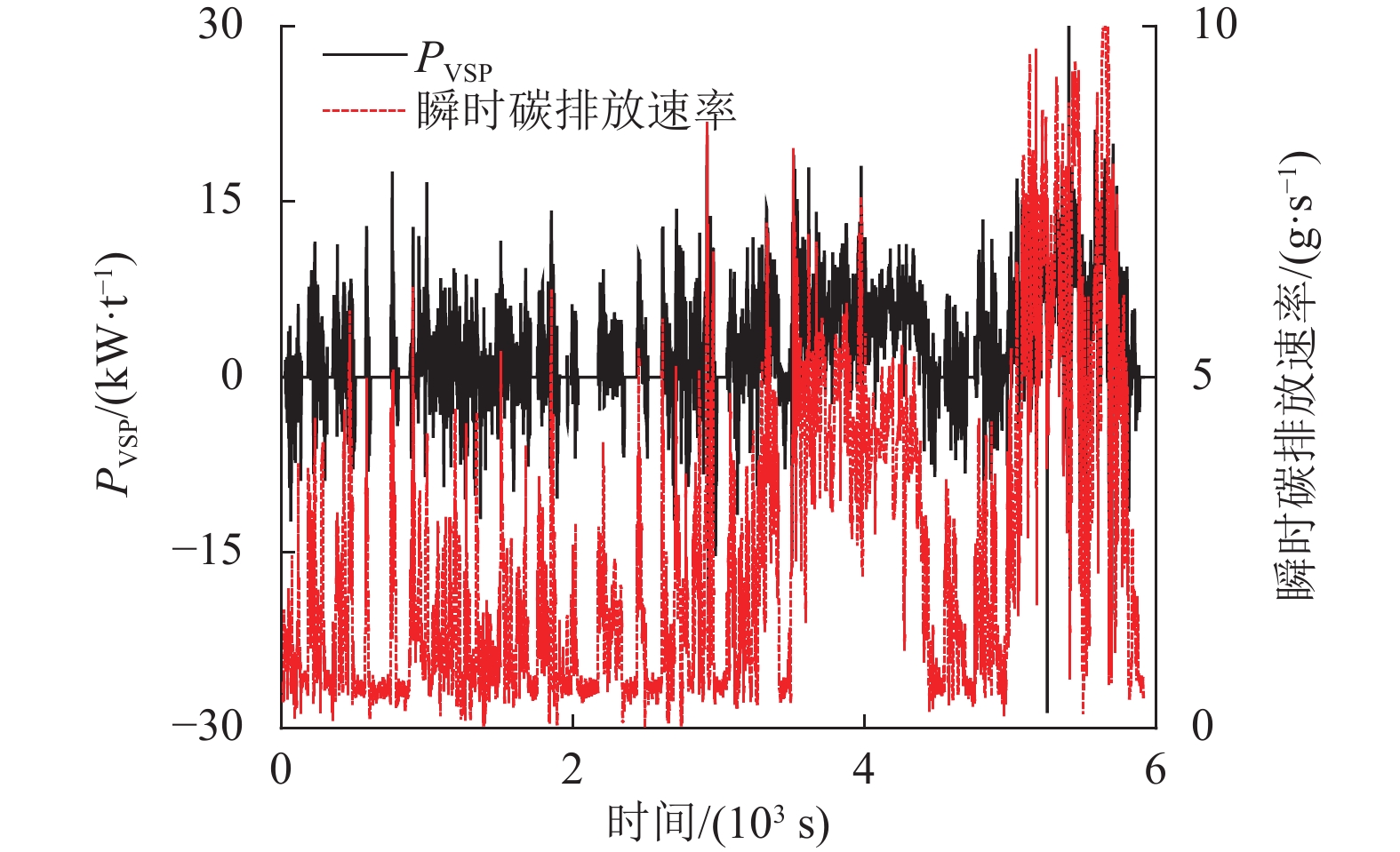

基于车载测试数据计算出瞬时PVSP值,图3中显示了样车1的瞬时PVSP曲线与对应的瞬时碳排放速率曲线。

|

图 3 PVSP与碳排放速率曲线 Figure 3 PVSP and carbon emission rate curve |

由图3可知,当PVSP升高时,瞬时碳排放速率也增大;当PVSP较小或者为负数时,瞬时碳排放速率也较小。可见瞬时碳排放速率与PVSP跟随性较好。试验车辆2、3结果类似。

2 碳排放测算模型的建立基于车载测试获得车辆运行工况与碳排放离散数据样本,建立车辆运行工况与碳排放间关系模型,为不同测试循环工况碳排放量测算提供工具。

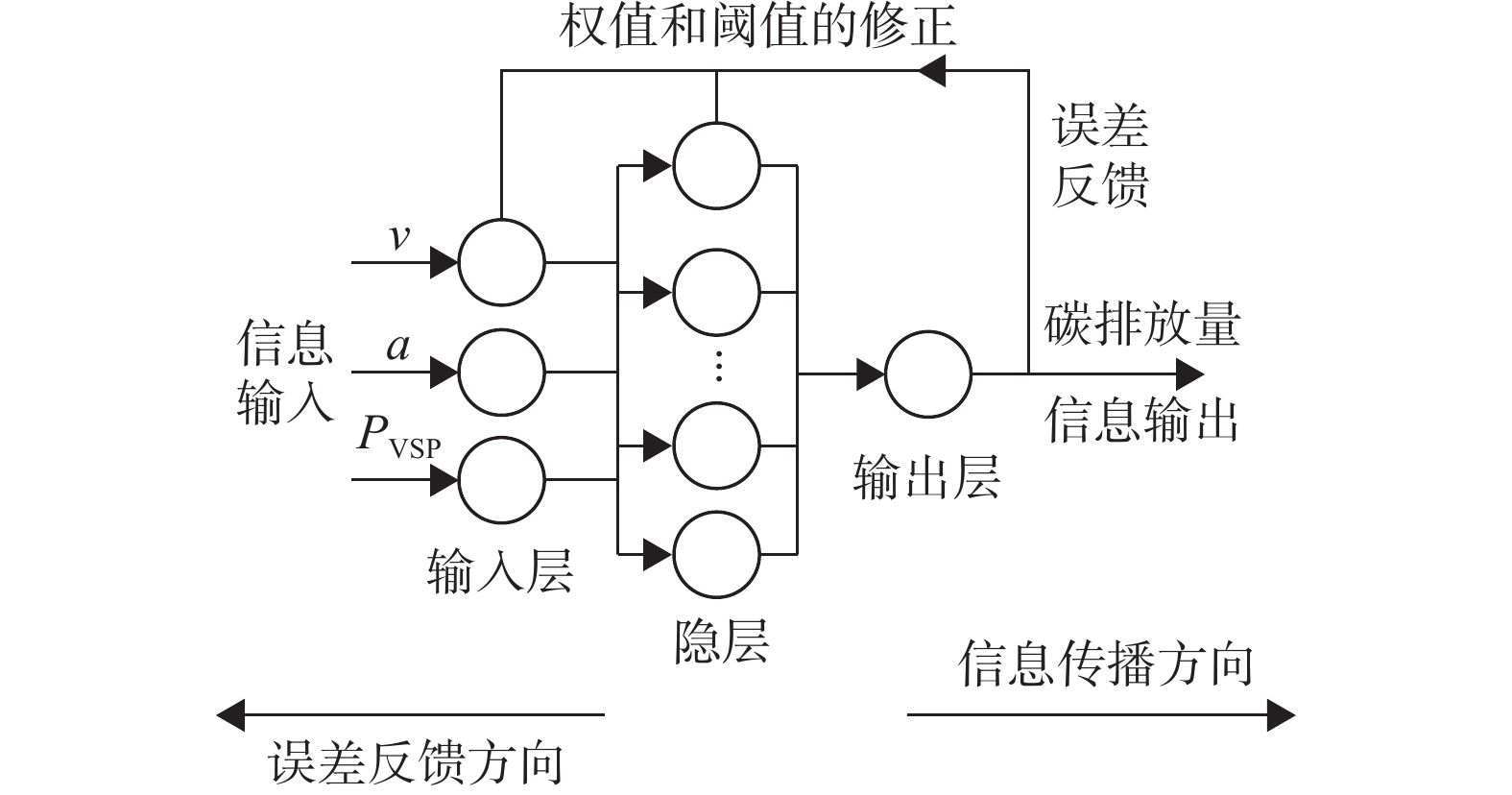

2.1 BP神经网络模型车辆运行工况不能由单一参数表征,碳排放与工况参数间也不是线性关系。对于这种非线性多参数间关系研究,BP神经网络拟合方法是一种有效方法。BP是一种按照误差逆向传播算法训练的多层前馈神经网络,是应用最广泛的神经网络。其原理是输入学习样本,信号正向传播到输出层,如果在输出层不能得到期望的输出,则转入误差信号反向传播。通过反向传播算法来不断调整网格的权值和阈值,使最终得到的输出值尽可能与期望值相接近。通过这种过程不断迭代,最后使得信号误差达到允许的范围内[15]。BP神经网络具有较强的非线性映射能力和高度自学习、自适应能力,支持多参数输入等特点,特别适用于多工况参数和车辆碳排放间的非线性拟合。本文建立的BP神经网络模型由一个输入层、一个隐含层和一个输出层组成,输入层有3个神经元分别输入车速v、加速度a和比功率PVSP,隐层共13个神经元,可对各个输入进行加权求和运算,输出层1个神经元输出碳排放量,每层之间由可修正的权值互连,图4为本文的BP神经网络模型的拓扑结构图。

|

图 4 BP神经网络的拓扑结构 Figure 4 Topological structure of BP neural network |

经研究,选择以车速v、加速度a、比功率PVSP作为BP神经网络模型的输入参数,碳排放量为输出参数。其中,样车1取5 909组数据,样车2取7 100组数据,样车3取7 381组数据,模型样本数据量足够大,且基本上涉及所有工况,模型样本质量较好。

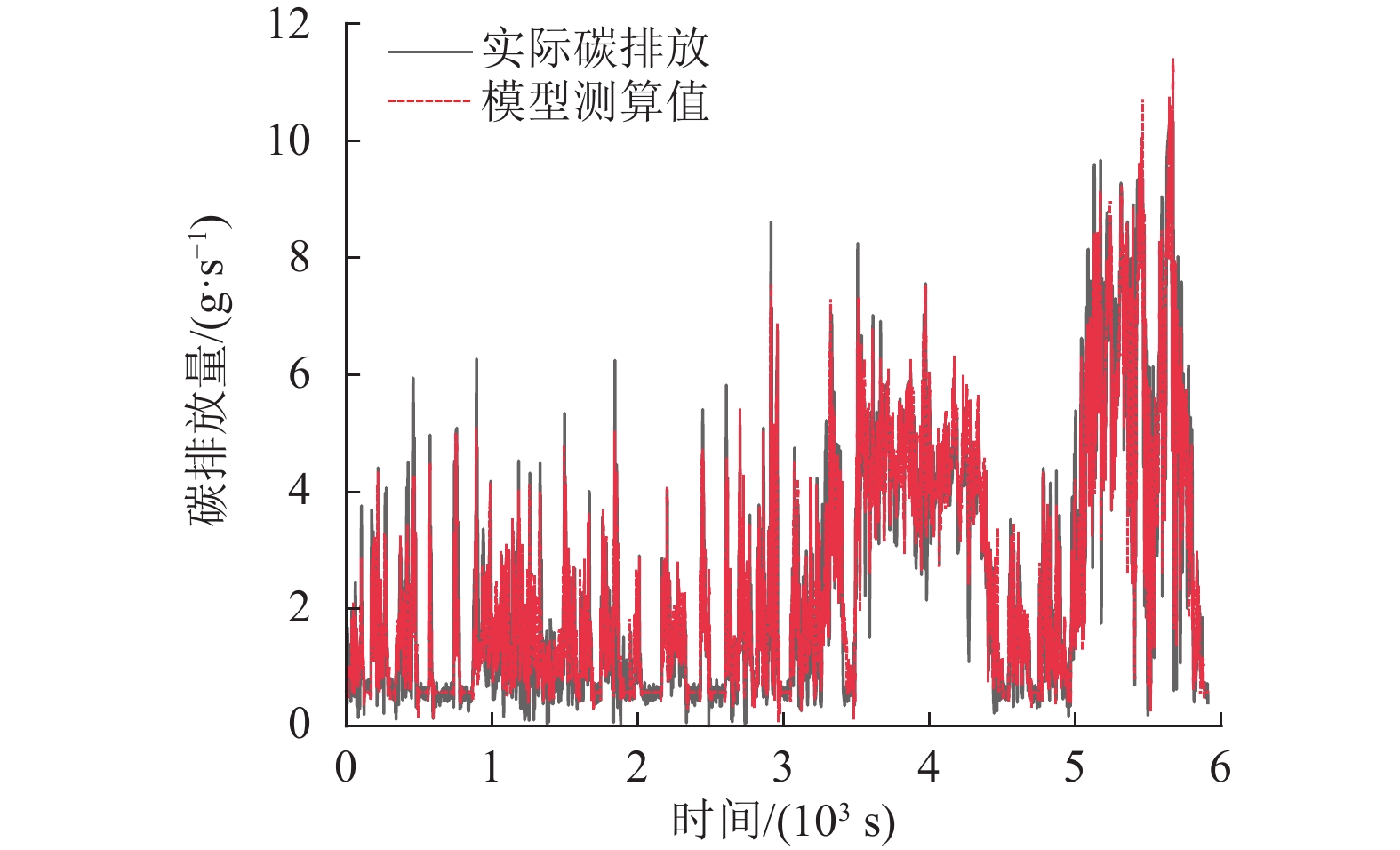

参考文献[16]的经验,本文BP神经网络模型选取了13个隐含层节点,采用LM算法,即梯度下降法和高斯牛顿法结合的方法,按7:1.5:1.5的比例随机划分训练集、验证集和测试集,建立BP神经网络模型。表3为构建的模型碳排放测算值与车载测试实际值间拟合结果的R值、碳排放因子模型值与实际值间相对误差,图5中同时示出了样车1的碳排放模型瞬时测算值与车载测试实际值。

| 表 3 碳排放测算模型的R值和碳排放因子相对误差 Table 3 R value and relative error of BP carbon emission calculation model |

|

图 5 模型碳排放速率测算值与实际值对比 Figure 5 Comparison between calculated and actual carbon emission rate of the model |

可以看出,3台试验车辆的模型碳排放速率测算结果与实际值间R值均在0.95以上,碳排放因子的模型测算值与车辆车载试验实际值两者相对误差均较低,样车1的模型测试值与实际测试值很贴近,样车2、3也如此。表明所建立的测算模型较准确,可用于车辆碳排放的测算。

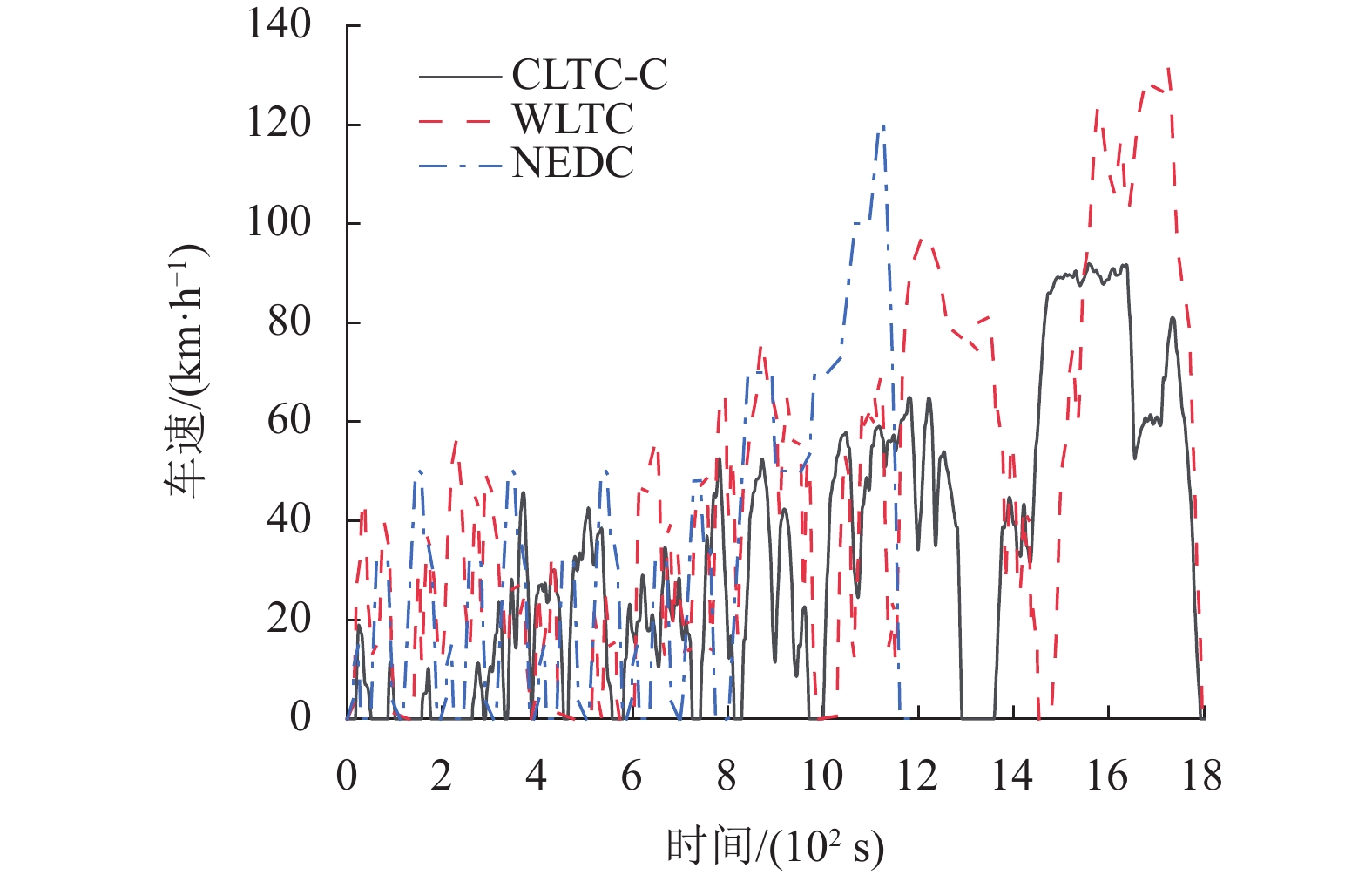

3 不同测试循环工况碳排放测算分析 3.1 不同测试循环工况的基本特征比较图6为3种法规标准测试循环工况WLTC、NEDC与CLTC-C三者的瞬时车速图。表4列出了该3种循环工况与样车1车载测试工况基本特征统计值。

通过图6和表4可以看出,WLTC工况平均速度最高,最大车速最高,怠速比例最少,加速度最大;CLTC-C工况平均速度与最高车速最低,怠速比例居中;NEDC工况主要是稳态工况,测试里程和时间较短,怠速比例最大,最大加速度最小;车载测试工况最高车速与CLTC-C工况接近,平均速度低于WLTC、高于CLTC-C与NEDC,最大加速度与WLTC相同,较CLTC-C与NEDC大,怠速比例大于WLTC,低于CLTC-C与NEDC。从基本特征角度看,WLTC工况加速度大、车速高,相比其他工况最激烈,NEDC最稳定,CLTC-C居中,车载工况与CLTC-C相对接近些。

|

图 6 3种循环工况车速曲线 Figure 6 Vehicle speed curve under three cycle conditions |

| 表 4 3种循环工况与车载测试工况基本特征统计 Table 4 Statistics of basic characteristics of three cycle conditions and on-board test conditions |

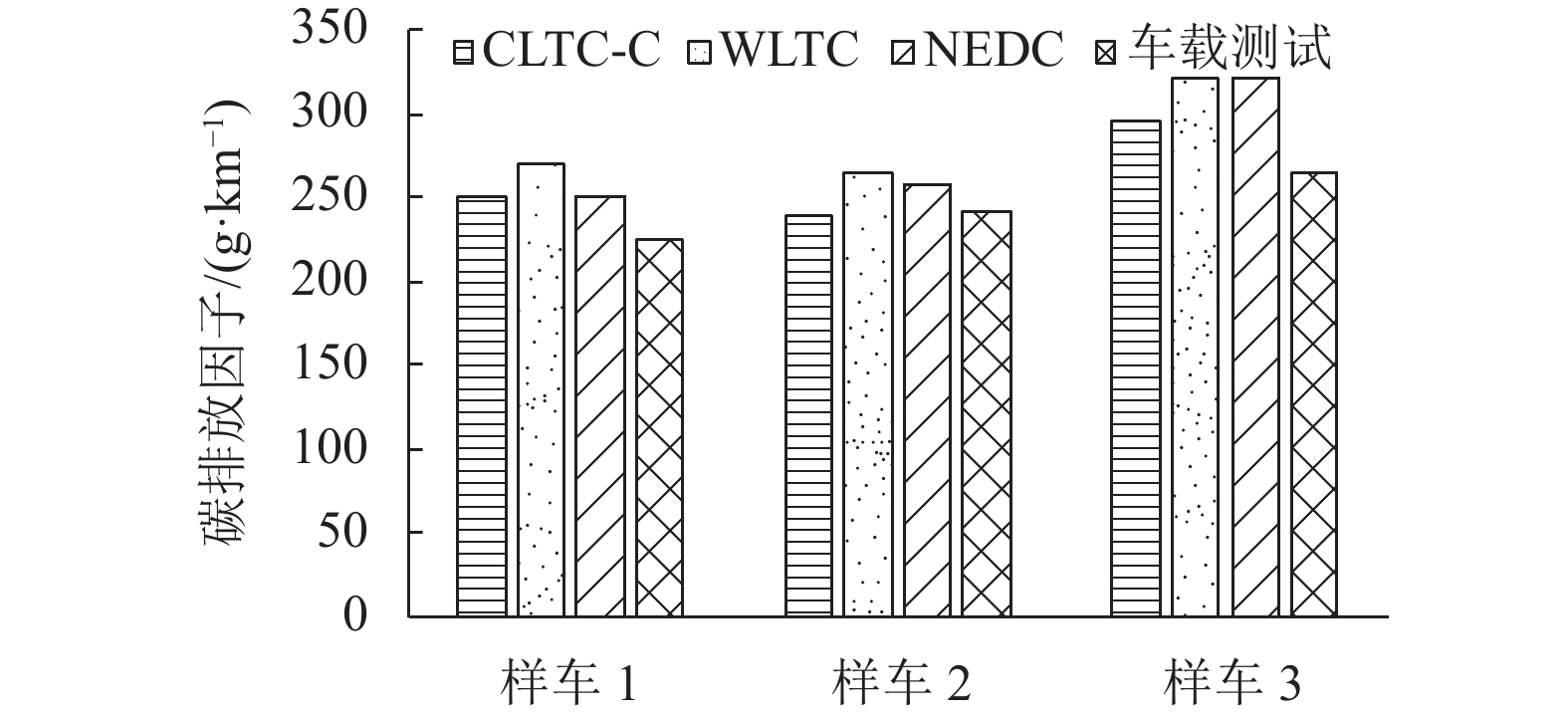

通过上文建立的碳排放测算模型与车载测试采集的数据,对3辆试验车辆不同法规标准测试循环工况下的碳排放进行计算,求出碳排放因子,与RDE车载测试得出的碳排放因子进行比较,结果如图7所示。

可以看出,轻型车碳排放受运行工况循环影响较大,同辆车在不同工况下的碳排放因子有较大差异,相对测试工况的不同三辆车的碳排放变化趋势类似。三辆车法规标准测试循环工况下的碳排放因子基本都高于车载测试实际行驶工况下的碳排放因子。国VI样车1、2各工况下碳排放因子均小于国V样车3。

|

图 7 不同循环工况与车载测试碳排放因子 Figure 7 Different cycle conditions and carbon emission factors of on-board test |

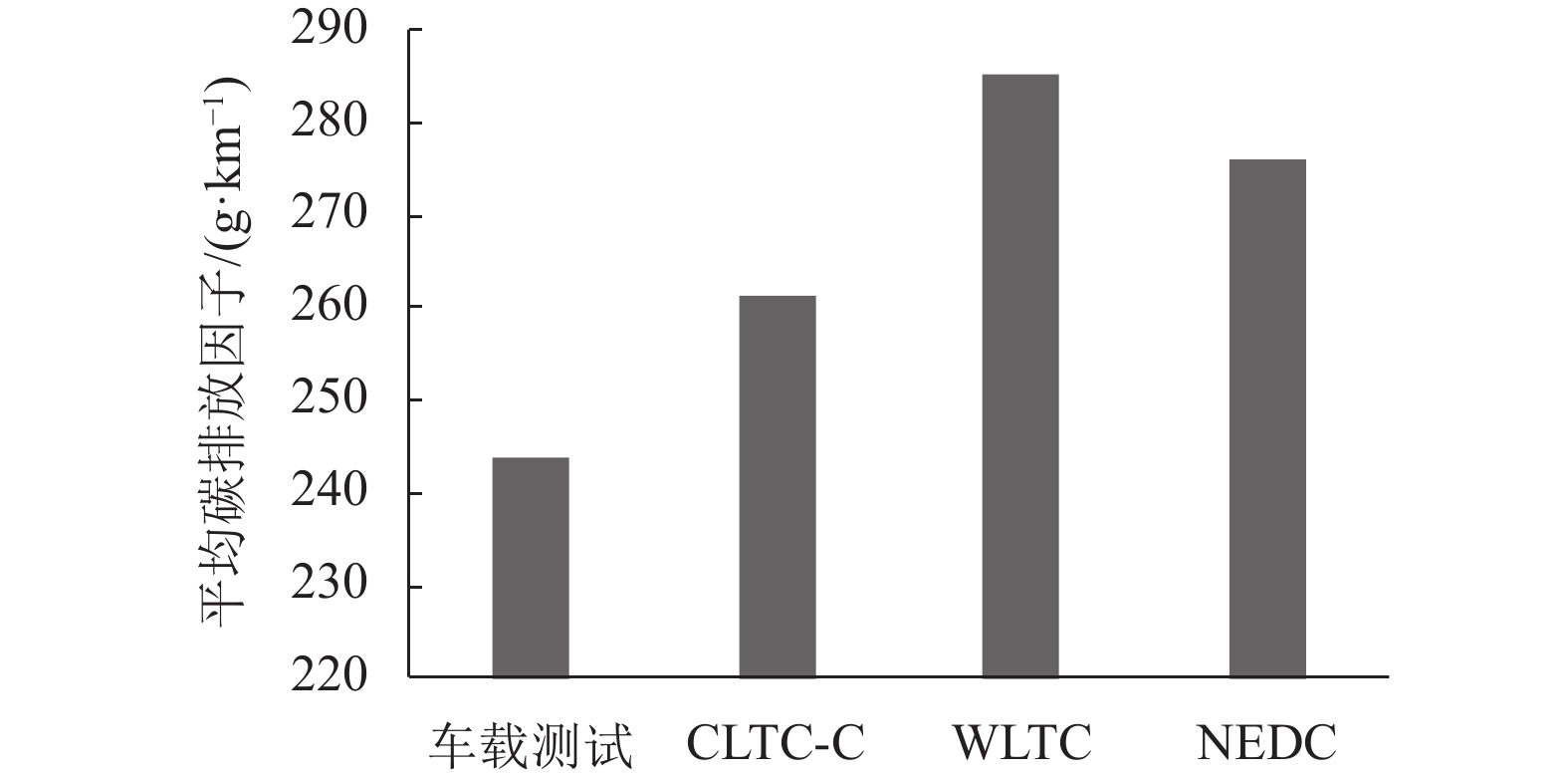

统计出3辆试验车辆各循环工况下平均碳排放因子与RDE车载测试平均碳排放因子,如图8所示。

|

图 8 各循环工况与车载测试平均碳排放因子 Figure 8 Average carbon emission factors of each cycle and on-board test |

由图8可知,WLTC工况下碳排放因子最大,这与WLTC工况车速最高、加速度最大的激烈程度相对应,WLTC工况车速高、加速度大、怠速时间少,故发动机消耗的喷油量多,燃烧产生的CO2量多,故碳排放因子大。NEDC工况下碳排放因子仅次于WLTC。NEDC工况虽然最稳定,但怠速时长占比最大,低速运行工况多,因此导致以单位里程计及的碳平均排放量较高。CLTC-C下碳排放因子大于RDE车载测试碳排放因子,分析认为这与CLTC-C工况怠速时间占比高于RDE车载测试工况有关,怠速工况下虽然碳排放速率低,但单位里程排放量大。车载测试碳排放因子最低,这与最高车速不够高、怠速时间占比较短有关。相比其他工况,CLTC-C工况与实际道路行驶工况特征相对接近,其碳排放因子也相对接近些。综之,标准测试循环工况下的碳排放因子测算值不能代表实际道路行驶工况下碳排放因子,车载测试反映车辆实际道路行驶碳排放特性。

4 结论本文开发试验与模型结合的车辆碳排放测算新方法,分析比较测试工况对轻型汽油车碳排放测算结果的影响,结果结论如下:

(1) 碳排放速率随车速、比功率VSP升高呈增大趋势。

(2) 提出一种基于RDE车载测试排放数据,运用BP神经网络算法,构建碳排放速率与测试工况间关系计算模型的方法,其具有测算精度高、成本低的特点。

(3) 运用建立的模型与车辆RDE测试数据样本,开展不同台架标准测试循环工况下的车辆碳排放测算。结果表明,WLTC工况下碳排放因子最大,其次是NEDC,再是CLTC-C,均较RDE车载测试碳排放因子大。其原因是加速度越大、车速越高的工况会导致车辆碳排放值增加。

| [1] |

周菊. 汽车业碳中和: “倒逼”还未开始[EB/OL]. (2021-06-18) . http://www.eeo.com.cn/2021/0618/492132.shtml.

|

| [2] |

国家市场监督管理总局, 中国国家标准化管理委员会. GB/T 38146.1-2019中国汽车行驶工况 第1部分: 轻型汽车[S]. 北京: 中国标准出版社, 2019.

|

| [3] |

彭美春, 朱兵禄, 胡红斐, 等. 重型货运车辆碳排放特性研究[J].

安全与环境学报, 2016, 16(1): 269-272.

PENG M C, ZHU B L, HU H F, et al. Study on the carbon emission characteristics of the heavy duty freight trucks[J]. Journal of Safety and Environment, 2016, 16(1): 269-272. DOI: 10.13637/j.issn.1009-6094.2016.01.057. |

| [4] |

刘明, 何超, 李加强, 等. 基于比功率与发动机功率的重型柴油车实际道路排特性[J].

科学技术与工程, 2018, 18(34): 64-70.

LIU M, HE C, LI J Q, et al. Actual road emission characteristics of heavy-duty diesel vehicle based on vehicle specific power and engine power[J]. Science Technology and Engineering, 2018, 18(34): 64-70. DOI: 10.3969/j.issn.1671-1815.2018.34.009. |

| [5] |

DEMIR E, BEKTAS T, LAPORTE G. A review of recent research on green road freight transportation[J].

European Journal of Operational Research, 2014, 237(3): 775-793.

DOI: 10.1016/j.ejor.2013.12.033. |

| [6] |

BOWYER D P, AKCELIK R, BIGGS D C. Guide to fuel consumption analyses for urban traffic management[M]. Melbourne: Australian Road Research Board, 1985.

|

| [7] |

彭美春, 廖清睿, 曾隆隆, 等. 道路营运新能源汽车减碳测算[J].

广东工业大学学报, 2020, 37(2): 39-44.

PENG M C, LIAO Q R, ZENG L L, et al. Calculation of carbon reduction for new energy vehicles in road transportation[J]. Journal of Guangdong University of Technology, 2020, 37(2): 39-44. DOI: 10.12052/gdutxb.190119. |

| [8] |

柳邵辉, 王昊, 郑天雷, 等. 欧美轻型汽车二氧化碳排放法规修订草案研究[J].

中国汽车, 2021(9): 10-16.

LIU S H, WANG H, ZHENG T L, et al. Research on the revised draft of CO2 emission regulations for light-duty vehicles in Europe and USA [J]. China Auto, 2021(9): 10-16. |

| [9] |

崔莹, 张明顺. 中欧乘用车碳排放水平对比研究[J].

环境监测管理与技术, 2018, 30(6): 6-9.

CUI Y, ZHANG M S. Comparative study of CO2 emission level between the passenger cars from China and European Union [J]. The Administration and Technique of Environmental Monitoring, 2018, 30(6): 6-9. DOI: 10.3969/j.issn.1006-2009.2018.06.002. |

| [10] |

陈盛樑, 罗宇, 黄川, 等. 汽车尾气三效催化转化器及其最新进展[J].

重庆大学学报(自然科学版), 2002(9): 90-93.

CHEN S L, LUO Y, HUANG C, et al. Three-effect catalytic converter of vehicle exhaust and the latest development[J]. Journal of Chongqing University (Natural Science Edition), 2002(9): 90-93. |

| [11] |

曾恩山, 熊锐, 吴坚, 等. 车用催化剂的台架快速老化研究[J].

广东工业大学学报, 2016, 33(6): 49-52,56.

ZENG E S, XIONG R, WU J, et al. A study of rapid aging of automotive catalyst on the bench[J]. Journal of Guangdong University of Technology, 2016, 33(6): 49-52,56. DOI: 10.3969/j.issn.1007-7162.2016.06.008. |

| [12] |

何立强. 中国机动车温室效应污染物排放清单及其削减潜力研究[D]. 北京: 中国环境科学研究院, 2014.

|

| [13] |

王一帆. 成都市机动车碳排放量计算探析[D]. 成都: 西南交通大学, 2011.

|

| [14] |

孙凤. 面向交通排放测算的轻重型车比功率分布特性与模型研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2012.

|

| [15] |

赵金元, 马振, 唐海亮. BP神经网络和多元线性回归模型对碳排放预测的比较[J].

科技和产业, 2020, 20(11): 172-176.

ZHAO J Y, MA Z, TANG H L. Comparison of BP neural network and multiple linear regression models for carbon emissions prediction[J]. Science Technology and Industry, 2020, 20(11): 172-176. DOI: 10.3969/j.issn.1671-1807.2020.11.028. |

| [16] |

刘天舒. BP神经网络的改进研究及应用[D]. 哈尔滨: 东北农业大学, 2011.

|

2023, Vol. 40

2023, Vol. 40