随着生态文明建设的日益深入,“生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀”已成为当前国土空间治理的核心目标,推动国土空间三生功能协调发展也自然成为新时代国土空间规划重点关注的内容之一[1]。国土空间规划是一个复杂的综合治理体系,不同尺度的三生内涵不尽相同[2]。然而,不管是微观尺度的三生覆盖空间还是宏观尺度的三生功能空间,三生本质上都是空间与功能的高度集成[3]。从国土空间优化调控来看,依据三生功能的强弱和空间关系实施差别化的区域政策是人地关系优化调控的重要手段[4]。因此,从三生协同发展视角探索和分析国土空间发展状态是一个热门议题。

自从三生空间治理理念在党的十八大报告被正式提出以来,学术界围绕国土三生空间进行了大量的探索性研究。在三生认知方面,第一种方式是直接从功能视角针对一定层级的统计单元(如县级等)建立功能识别指标体系进行综合评价[5-8]。采用指标体系评价功能在形式上易于被认可,但这种策略指标设计没有统一的标准,并且评价结果严重依赖于指标集成权重的设置。此外,由于社会经济等统计数据无法精准空间化到微观单元,评价结果自然是对区域三生功能共同体的认知。第二种方式是将三生空间狭义化为地表覆盖空间,然后利用卫星遥感监测数据通过归并法划分三生格局[9-11]。这种识别方法操作简单,但认知过程具有极大的局限性。例如,将居住用地划分为生活空间似乎并无不妥,但城镇空间这种覆盖类型就无法实现归并。实际上,三生既包括空间也含有功能,如能建立起空间结构到空间功能的科学映射,也可以实现三生功能的识别。当前,相关研究结合地表覆盖数据易于获取和空间精度较高等优势,探索了从结构到功能的多对多复合映射识别方法,取得了较好的效果[12-16]。然而,均质化的功能映射系数易忽视区域差异性,如何在快速识别基础上兼顾评价的准确性还需要进一步完善。在三生协同发展方面,相关研究大多采用耦合协调度指数对区域发展进行综合诊断[17-18],但统一的耦合过程易忽视区域差异性。例如,以生态保护为主的地域其生产或生活功能通常较低,标准耦合模式测算结果必然出现低耦合不协调的诊断,但这显然是一种误诊,因为生态县牺牲生产和生活功能本身就是为了更大的协调。显然,三生功能耦合协调度的诊断模式还需要进一步考虑主导功能导向和差别化的调控需求。综上可知,如何构建一个快速的三生功能识别模型,并实现三生功能耦合协调度的科学诊断是本文需要重点探索和创新的方向。

粤港澳大湾区是中国三大世界级城市群之一。自1978年改革开放以来,大湾区国土空间功能演变剧烈,但不平衡发展的矛盾十分突出[19-20]。例如,湾区部分城市开发强度过大,超出区域资源环境承载,而边远地区则又十分落后,和大湾区顶级城市差异巨大。随着2019年《粤港澳大湾区发展规划纲要》的颁布,大湾区建设已上升为国家战略,当前迫切需要从国土空间三生功能协调发展角度诊断大湾区的发展现状,并提出大湾区三生空间优化调控策略。为此,本文在完善国土空间三生功能快速识别与耦合协调度诊断模型基础上,力求通过标准化的三生指数评估大湾区发展现状,为下一阶段的高质量与高水平发展提供科学决策依据。

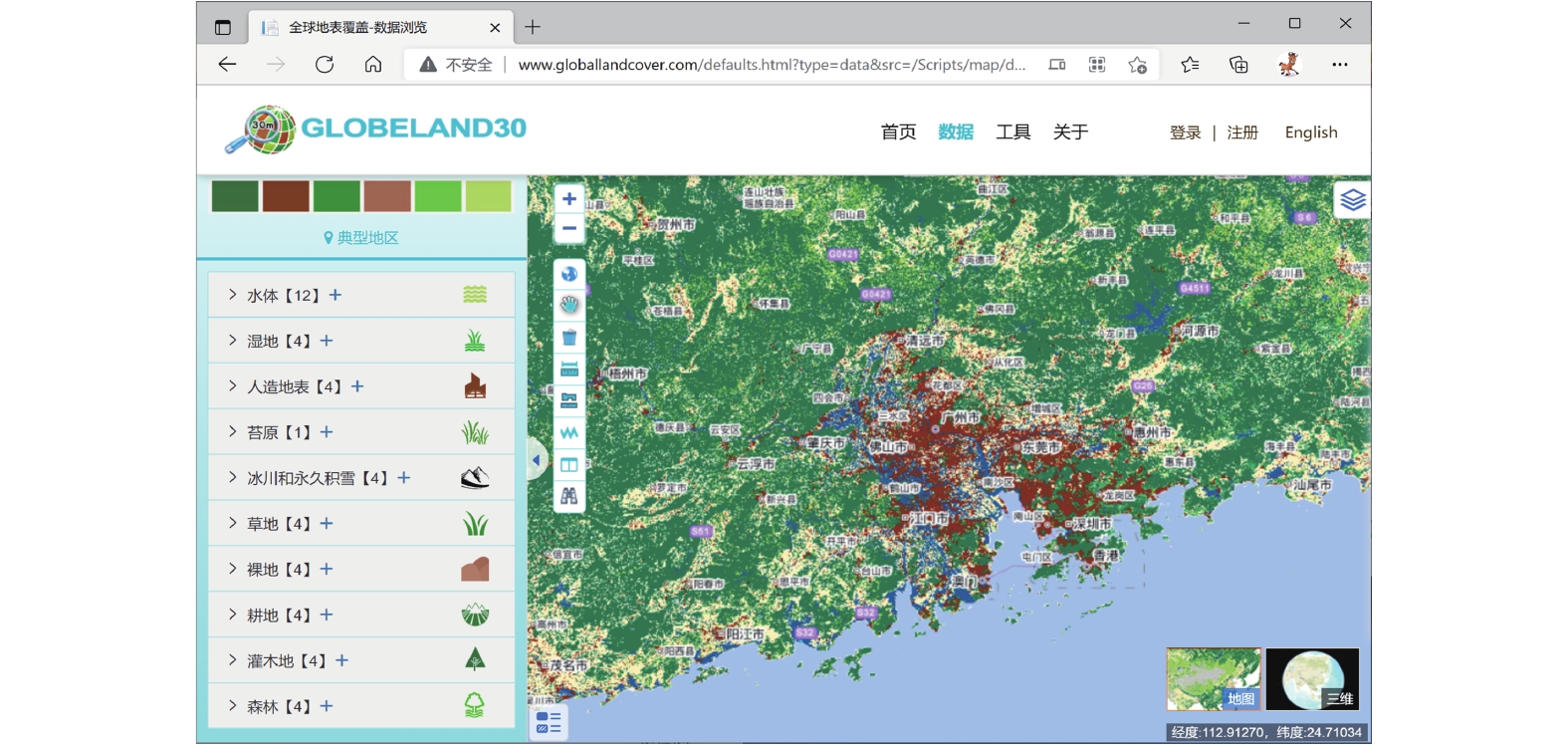

1 数据与方法 1.1 研究区概况及数据来源粤港澳大湾区(Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, GBA)由广东省的广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门和肇庆9个城市和香港、澳门两个特别行政区组成,陆域总面积约为5.6×104 km2。截止到2020年末,大湾区常住人口达8 000多万,国内生产总值超11万亿元人民币,是中国目前发育程度最高的城市群和全球知名湾区之一。然而,大湾区也是世界上行政区划体系最为复杂的区域,如最小的中国澳门陆地面积不到33 km2,而东莞市和中山市又无县级行政单元等。为了更好地表征国土空间三生功能格局,本文参考欧盟空间规划标准地域统计单元划分思想[21],对广东省53个县级行政管理单元按照规模大小以及城镇化水平等情况进行适当重组,构建了33个标准地域单元以便于构建三生指数(见图1)。具体而言,将广州市的荔湾区、越秀区、海珠区、天河区、白云区、番禺区和黄埔区组合为广州市区单元;深圳市和珠海市整体分别作为一个单元;佛山市的禅城区和南海区合并为佛山城区单元;江门市的蓬江区和江海区合并为江门市区单元;肇庆市的端州区和鼎湖区合并为肇庆市区单元;香港和澳门因特殊性各自成为一个单元,其他单元则以县级行政区划为主。研究需使用的地表覆盖数据来源于自然资源部GlobalLand30_2020最新数据产品(

|

图 1 研究区域概况 Figure 1 Graphical location of Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area |

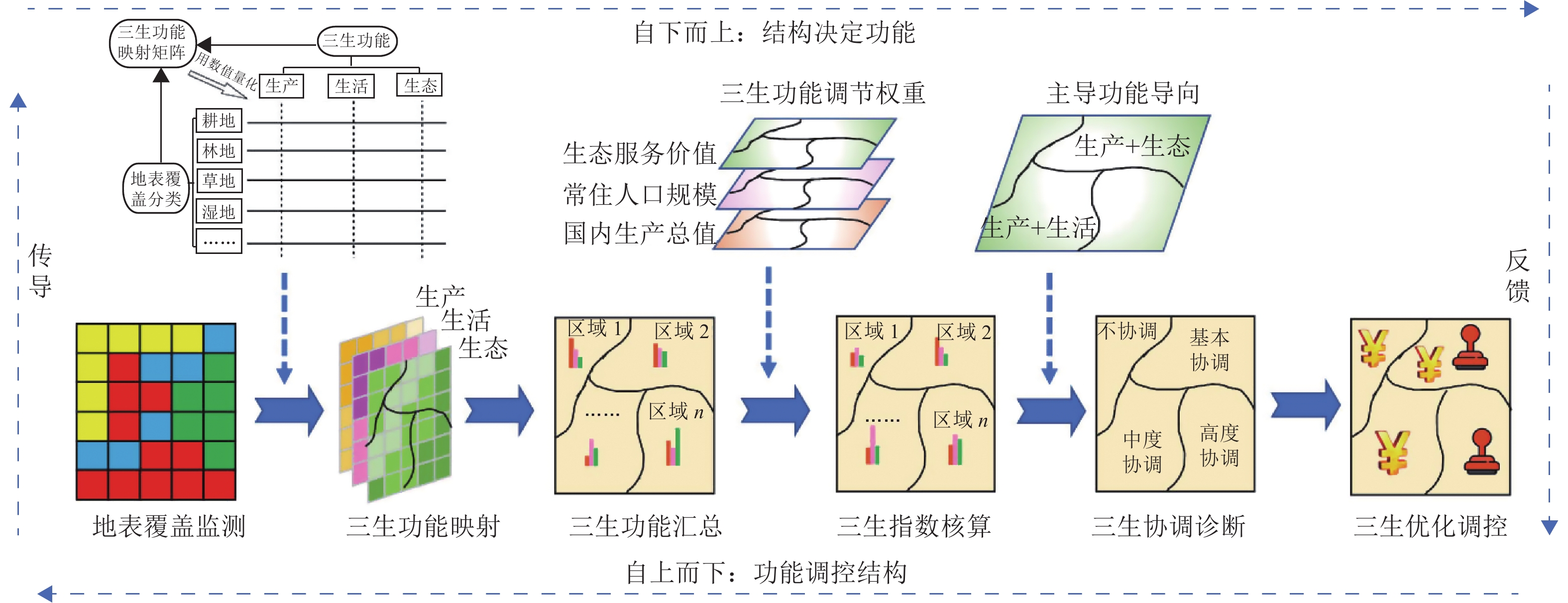

国土空间三生功能识别及耦合协调度诊断的目的是探索不同区域的功能差异和协调状态,进而为国土空间优化调控提供分析依据[23]。根据系统学观点,三生功能满足结构与功能的基本关系假设[2]。从表现形式来看,结构通常指可以直接观测和量化表征的实体量,而功能则强调不同结构组合发挥出的效益,往往表现为强弱等虚拟变量。就国土空间而言,以地表覆盖或者土地利用为主导的分类体系就是一个空间全域覆盖的结构变量,而不同区域不同的三生功能强度就是一个效益变量。从自下而上结构决定功能来看,不同的地表覆盖结构发挥不同的三生功能;从自上而下功能决定结构来看,不同的功能导向需要不同的地表覆盖结构实现。因此,建立国土空间地表覆盖结构与三生功能的关联关系,不仅有利于结构到功能的汇聚核算,而且也有利于国土空间功能优化调控政策向结构传导。根据以上假设,本文建立了如图2所示的研究框架:(1) 以遥感高精度地表覆盖监测数据为基础,识别国土三生功能基础结构;(2) 运用地表覆盖三生功能强度转换矩阵将平面空间映射到立体功能;(3) 以一定级别的管理单元(如行政区划等)分别对生产功能、生活功能和生态功能进行分类汇总;(4) 根据三生功能空间异质性特点,对汇总的功能按照国内生产总值、常住人口规模和生态服务价值进行综合修正,并运用z-score标准化方法(形成正态分布)和Sigmoid函数(形成0到1的标准指数)核算生产功能指数(P指数)、生活功能指数(L指数)和生态功能指数(E指数);(5) 根据区域主导功能导向构建差别化的耦合模型,对国土空间三生功能耦合协调度进行诊断;(6) 根据三生功能优化提升需求,设定调控策略(如财政、政策支持等),进行“一城一策”的精准调控。

|

图 2 国土空间三生功能识别及诊断框架 Figure 2 Framework of identification and diagnosis of production, living and ecological functions |

(1) 三生功能映射。卫星遥感地表覆盖监测数据以可见即可得的直观方式展现了国土空间基本空间结构,但遥感监测只能表达国土空间的一个剖面,还有很多三生功能并不能完整地通过地表覆盖监测数据加以展现,如矿产和能源等。尽管从地表覆盖分类视角认知国土三生功能具有局限性,但地表覆盖平面结构依然是表征国土空间人地关系系统的一个重要突破口。因此,以地表覆盖为基础结构刻画国土空间三生功能具有可行性,只需要建立起二者之间的合理映射关系。根据国土空间优化调控需要,本文做如下假定:生产功能不仅要强调工业生产,而且也要强化农业生产和副业生产,其中农业生产要与工业生产处于对等地位;生态空间功能全域覆盖,即任何一种地表覆盖分类都要发挥生态功能,只是强弱不同;生活功能考虑城乡区别,即乡村侧重乡村生活和农业生产,而城镇侧重城市生活和工业生产(本文采用的GlobalLand30数据没有划分城乡类型,而城乡究竟该如何划分目前也没有统一标准,如根据权属,城中村属于农村集体土地,但其仍享受了城市服务功能,纳入乡村明显不合适,因此本研究暂不区分城乡)。根据以上原则,本文构建的大湾区三生功能映射矩阵如表1所示,其中定性预判采用主导、重要、一般和没有四种状态刻画每种地表覆盖空间发挥三生功能的重要性,而对应的定量数值则根据Sigmoid函数特点定为0~5分。

从表1可知,任何一种地表覆盖分类都具有相应的三生功能强度,即从地表覆盖结构到三生功能是多对多的映射关系。例如,耕地按大类可以划分到以农产品生产为主导的生产空间,但耕地同时也具备重要的生态服务功能;同理,即使覆盖类型划分为人造地表,其中也存在若干绿化植被,生态功能依然存在。虽然功能映射矩阵可有效避免从平面结构空间到立体功能空间尺度转换数据核算的复杂性,但这种功能集成方式也存在一定的局限性,即没有考虑功能强度的空间异质性,这就需要对评价结果进行修正。

| 表 1 地表覆盖分类与三生功能映射矩阵 Table 1 Mapping matrix between land cover and production-living-ecological functions |

(2) 三生功能修正。虽然采用地表覆盖结构与三生功能映射矩阵可以初步判断国土空间三生功能格局,但受区域社会经济发展水平、自然资源条件禀赋和生态环境质量异质性等多种因素的影响,即使地表覆盖空间面积相同,其发挥的功能水平也必然存在差异。以生产功能为例,不同的集约利用水平和产业结构,其功能发挥的效率不尽相同。因此,直接采用地表覆盖多功能映射必然不能真实地反应区域差异,故还需要根据空间发挥功能的效用差异进一步修正。具体而言,本文采用了国内生产总值(GDP)调节生产功能指数,常住人口规模(万人)调节生活功能指数,生态服务价值(亿元)调节生态功能指数。此外,虽然国土空间标准地域单元划分规避了过小的行政管理单元,但单元之间的规模依然有大小之分。因此,为了增强三生指数空间可比性,还需要将三生功能转换为平均三生功能,修正后的三生功能核算方式为

| $ F_n^{P/L/E} = \frac{{w_n^{P/L/E}\displaystyle\sum\nolimits_{k = 1}^K {s_n^k{\boldsymbol{A}}_k^{P/L/E}} }}{{\displaystyle\sum\nolimits_{k = 1}^K {s_n^k} }} $ | (1) |

式中:

(1) 耦合协调度诊断。三生功能评价分别从生产、生活与生态三个维度对国土空间进行综合分析,三生功能强弱不仅可以展现国土空间格局差异,而且还可以为今后国土空间三生功能提升提供调控导向。因此,在三生功能测度基础上还需要针对三生功能耦合协调度进行诊断。根据系统学观点,耦合指两个或两个以上子系统在发展过程中的相互作用和相互影响的关系,而协调则是考察各子系统在发生相互作用的前提下的协同发展程度,如各子系统严重不协调可能会导致系统整体出现相互制约而不是促进作用[24]。国土空间三生功能是一个耦合体,采用三生功能耦合协调度模型可以诊断三生功能之间在不同功能水平上的相互促进或制约程度,进而为国土空间优化调控提供客观依据。参考前人研究[18,23,25-26],本文改进后的国土空间三生功能耦合协调度诊断模型如式(2)~(4)所示。

| $ D = \sqrt {CT} $ | (2) |

| $ C = {\left( {\frac{{{P_n}{L_n}{E_n}}}{{{{\left( {({P_n}{L_n}{E_n})/3} \right)}^3}}}} \right)^3} $ | (3) |

| $ T = {\alpha _n}{P_n} + {\beta _n}{L_n} + {\delta _n}{E_n} $ | (4) |

式中:

(2) 差别化优化调控。传统国土空间优化调控通常试图构建各种政策区[28-30],虽然综合分区有利于制图表达,但大分区实际上过度综合了区域差异,不利于国土空间规划政策的精准传导。本文认为,标准地域单元已经是一种比较综合的单元,不宜再进行各种空间聚类划分大区,而应在三生功能耦合协调度诊断结果基础上直接针对标准地域单元提出优化调控对策,从而实现国土空间的个性化管控。由于本文构建的三生功能指数已经实现了标准化,因此可直接将三生功能耦合协调度指数按等间距划分为严重失调(0<D≤0.2)、轻度失调(0.2<D≤0.4)、基本协调(0.4<D≤0.6)、中度协调(0.6<D≤0.8)和高度协调(0.8<D<1)等5种类型,然后针对每种类型分别分析其生产、生活和生态功能的具体情况,再提出针对性的调控对策。例如,对于处于基本协调的单元,如果要推动其往中度协调发展,则分析该单元的短板功能究竟是哪种,然后在可行性基础上针对该功能提出调控对策。

2 结果分析 2.1 大湾区三生功能识别及格局分析根据测评,大湾区2020年三生功能指数如表2所示,三生功能综合指数如表3所示。(1) 从生产功能来看,P指数为0.347~0.969,其中较高的前10个单元依次是深圳市、广州市区、中国香港、东莞市、佛山市区、顺德区、中山市、珠海市、南沙区和中国澳门,而排名落后的10个单元依次是广宁县、德庆县、封开县、龙门县、怀集县、恩平市、鹤山市、高要区、从化区和开平区;(2) 从生活功能指数来看,L指数为0.342~0.974,其中排名前10的单元依次是深圳市、广州市区、东莞市、中国香港、佛山市区、顺德区、中山市、珠海市、中国澳门和江门市区,而比较落后的单元依次是封开县、德庆县、恩平市、龙门县、广宁县、怀集县、台山市、开平市、惠东县和高明区;(3) 从生态功能来看,E指数为0.306~0.952,其中排名较高的10个单元依次是怀集县、惠东县、封开县、广宁县、台山市、龙门县、高要区、德庆县、博罗县和从化区,而排名较差的10个单元依次是中国澳门、江门市区、南沙区、顺德区、佛山市区、三水区、花都区、广州市区、肇庆市区和深圳市;(4) 从综合功能指数来看,三生功能综合指数累计最高的前10个单元依次是深圳市、广州市区、中国香港、东莞市、怀集县、惠东县、佛山市区、封开县、广宁县和台山市,而排名靠后的11个单元依次是中国澳门、江门市区、南沙区、三水区、肇庆市区、高明区、花都区、鹤山市、惠阳区、新会区和四会区(新会区和四会区并列)。综合来看,大湾区三生功能指数在每个维度的排名各不相同,特别是在综合指数方面,一些生产与生活功能维度较低但生态维度较为突出的单元依然可以获得较高的排名(如怀集县)。构建三生功能指数可以从一个统一的尺度刻画大湾区三生功能,有助于推动三生认知从感性到理性的转变。

| 表 2 大湾区三生功能指数 Table 2 Production, living and ecological function index of GBA |

| 表 3 大湾区三生功能综合指数 Table 3 Production, living and ecological function composite index of GBA |

从表2和表3可以看出:(1) 从生产功能格局来看,功能较高的单元主要位于大湾区核心地带,特别是香港、深圳、东莞、广州南部、佛山东部、中山、珠海和澳门沿线区域;(2) 从生活功能格局来看,其整体与生产功能格局具有相似性,但在具体排名方面还是存在细微差异,这也说明各个单元的国内生产总值和常住人口规模并不是完全正相关关系,如存在居住人口多但产值并不一定高的不协调情况;(3) 从生态功能格局来看,其基本呈现出与生产和生活功能几乎相反的空间格局,但也有个别单元出现例外,如中国香港生产与生活功能均较高,但其生态功能并不差;(4) 从三生综合指数格局来看,大湾区三生功能指数呈现出明显的圈层式结构,如湾区核心区域(指以珠江入海口到伶仃洋和狮子洋的倒“U”型海岸带)基本以生产和生活功能为主,而湾区外圈则主要以生态和生产功能为主。然而,大湾区三生功能并不是从湾区核心向外围逐步衰减的趋势,边缘区反而因较高的生态功能提高了其三生功能综合指数,故排名低值区出现在湾区核心与外围的中间地带。

2.2 大湾区三生功能耦合协调度诊断为进一步诊断大湾区国土空间三生功能耦合协调度,根据《粤港澳大湾区发展规划纲要》等大湾区相关战略,将大湾区划分为三个圈层,每个圈层分别确定不同的主体功能导向,其中内圈主攻城镇工业化,以三生协同为导向,即高级阶段;中圈以农产品生产和乡村生活为主,即中级阶段;外圈以生态服务和农副生产为主,即初级阶段。通过分区调权后计算得到的T、C、D指数和格局如表4所示。

| 表 4 大湾区三生功能耦合及协调度指数 Table 4 Coupling and coordination index of production, living and ecological functions in GBA |

从大湾区三生功能耦合度C指数来看,排名靠前的10个单元依次是中山市、花都区、江门市区、三水区、南沙区、惠阳区、肇庆市区、珠海市、中国澳门、惠城区,进一步分析可以发现,这些单元只是在低功能水平上实现了高耦合(P、L、E指数整体小于0.6)。排名靠后的10个单元则依次是怀集县、惠东县、封开县、广宁县、台山市、龙门县、德庆县、高要区、博罗县和广州市区,这些单元低耦合主要是因为三生功能高低不平衡,如广州市区的P指数和L指数非常高,但E指数却很低;怀集县等P指数和L指数非常低但E指数却很高。总体来看,大湾区所有单元都还没有实现高功能水平上的高耦合。相对而言,综合表现较好的区域为深圳市、广州市区、中国香港和东莞市,也只有这4个城市三生功能累计指数超过2.0。深圳和东莞得益于生态控制线管制政策,并没有因为生产和生活功能较高而出现生态低值情况。

虽然C指数可以从一定程度上判定国土空间三生功能协调性,即低耦合区域在今后要进行优化以保障三生功能之间相互促进而非制约。然而,国土空间三生功能优化提升不能简单地通过三生功能耦合度指数加以论断。如果不结合国土空间主导功能,片面地推动国土空间三生均衡化发展以提高耦合度显然是错误的调控导向。例如,大湾区边缘县市从整个国土空间格局上来讲应以发挥生态服务功能为主,因此不能因为其生产或生活功能指数较低而强化该功能。反之,该单元牺牲生产与生活功能以追求更高的生态功能本身就是为了更大的协调。鉴于此,采用分区权重调节(不同主导功能区,三生平衡权重各不相同,避免三生均衡化发展)后进一步计算协调度T指数。从T指数来看,排名靠前的10个单元依次是深圳市、广州市区、中国香港、东莞市、怀集县、惠东县、封开县、广宁县、台山市和龙门县,排名靠后的10个单元依次是江门市区、肇庆市区、鹤山市、三水区、中国澳门、高明区、南沙区、惠阳区、四会市和花都区。从T指数来看,尽管有些单元的P、L、E指数较低(如怀集县、惠东县等),但只要其功能结构与主导功能定位相适应,则该单元依然在低耦合水平上实现高协调。反之,如果区域三生功能与主导定位不匹配,则才是真正的高耦合但不协调,如江门市区耦合度指数很高(C指数为0.992),但基本都是低功能水平上的耦合(P、L、E指数分别为0.380,、0.391、0.353),实际上并不协调(T指数仅为0.379)。

在综合考虑P、L、E指数和C、T指数的基础上进一步诊断耦合协调度指数D。总体来看,大湾区D指数位于0.465到0.816之间,其中D指数排名较高的前10个单元依次是中国香港、东莞市、深圳市、广州市区、中山市、佛山市区、顺德区、珠海市、花都区和惠城区;而排名较差的10个单元依次是怀集县、高要区、封开县、惠东县、广宁县、博罗县、台山市、龙门县、德庆县和开平市。如果按耦合协调度状态划分,大湾区所有单元都位于基本协调状态以上(即D>0.4),没有不协调的单元存在。其中,有15个单元处于基本协调状态,17个单元处于中度协调状态,而达到高度协调发展的只有中国香港1个单元。虽然大湾区整体没有出现严重失调的情况,但高度协调只有香港一个单元,这也说明大湾区离高质量与高水平发展目标还有一定距离,今后还必须要围绕三生协调发展的目标推动高品质的国土空间格局塑造。例如,广州市南沙区作为大湾区几何中心和广州市副中心,目前的P、L、E、C、T和D指数分别为0.429、0.365、0.359、0.971、0.390和0.615。虽然南沙区三生功能是耦合协调的,但却是低功能水平上的耦合协调,因此推动南沙区由中级阶段向高级阶段发展势在必行。此外,作为大湾区城镇工业化快速推进的典型代表,深圳和东莞市目前已经初步具备了高功能高耦合状态,甚至部分指标已超过香港,但在整体协调度方面依然与香港还有差距。综上可知,国土空间三生功能耦合协调度诊断能从6个指数维度刻画国土空间格局差异,可以为国土空间优化调控提供“一城一策”的调控指引。

3 结论与讨论推动国土空间三生协调发展是新时代国土空间治理的核心任务之一,三生功能识别及耦合协调度的诊断可以为国土空间规划“精准施策”提供客观依据。粤港澳大湾区作为国家战略,如何进一步推动湾区的高质量与高水平发展是当前湾区国土空间优化调控的重点。本文围绕粤港澳大湾区展开了两方面的工作:其一是基于系统学“结构决定功能”基本理论,构建了国土空间三生功能快速识别模型,可计算标准化的国土空间三生指数;其二是基于国土空间差别化调控需求,构建了一种改进型的三生功能耦合协调度诊断模型,可诊断各个区域的耦合协调状态。在三生功能快速识别方面,以卫星遥感地表覆盖监测数据为基础,通过多功能映射矩阵将国土空间地表覆盖结构映射为三生功能强度,再采用国内生产总值、常住人口规模和生态服务价值等综合性当量修正三生功能的空间异质性,并设计了标准化的国土空间三生指数。通过该方法,对大湾区33个标准地域单元的三生功能指数进行了识别,得到了每个单元的单一功能指数和多功能累计指数,揭示了大湾区三生功能特征。在三生功能耦合协调度诊断方面,将三生功能协同演进过程划分为初级、中级和高级三个阶段,在坚持主体功能定位基础上实施差别化诊断,该方法可克服国土空间优化调控唯三生均衡化发展的错误导向。诊断发现,大湾区所有单元基本都处于协调发展阶段,尚无不协调的情况出现,但高度协调发展的只有中国香港1个单元,绝大部分处于基本协调(15个)和中度协调状态(17个)。总体来说,大湾区基本朝着高质量与高水平发展道路迈进,但发展的不均衡问题还是比较突出,今后应着力解决低功能高耦合和高功能不耦合的单元,以此推动大湾区三生功能协调发展。

虽然本文构建了一套国土空间三生功能快速识别及耦合协调度诊断模型,并分析了大湾区三生功能耦合协调状态,诊断结果也基本符合大湾区认知常识,但国土空间三生功能认知和优化调控极其复杂,还需要大量的理论研究和实证探索。例如,结构决定功能与功能决定结构是一个公认的基础科学理论,但对于国土空间究竟该如何建立二者之间的关系目前还不是很透彻。结构与功能间的关系不仅影响着自下而上三生功能汇算,而且还影响着自上而下国土空间规划政策传导。虽然以卫星遥感手段为主的地表覆盖监测可以获取精确的国土空间结构,但该结构只是国土空间的一个平面缩影,其与三生功能之间还具有非常复杂的非线性映射过程。从形式上看,不论是采用结构到功能的多对多映射矩阵来判别,还是直接用区域尺度构建的指标体系来计算,二者都有其合理性但也都存在局限性,特别是结构与功能间缺少链路导致认知过程出现“两张皮”现象。结构本质上是一个实体变量,可以实施用途管制,而功能则是一个虚拟变量往往只可作为发展目标调控。从科学层面来看,如何挖掘国土空间结构与功能的反馈和传导机制,构建更加严密的国土空间三生功能识别及耦合协调度诊断技术方案还需要更加深入的研究。从应用层面来看,国土调查和社会经济统计等都已形成了年度化的数据产品,如能在此基础上研发年度国土空间三生指数,对国土空间规划实施评估具有重要的实践意义,这也是下一步探索的方向。

| [1] |

董祚继. 新时代国土空间规划的十大关系[J].

资源科学, 2019, 41(9): 1589-1599.

DONG Z J. Ten relations of territorial planning in the new era[J]. Resources Science, 2019, 41(9): 1589-1599. DOI: 10.18402/resci.2019.09.01. |

| [2] |

江东, 林刚, 付晶莹. “三生空间”统筹的科学基础与优化途径探析[J].

自然资源学报, 2021, 36(5): 1085-1101.

JIANG D, LIN G, FU J Y. Discussion on scientific foundation and approach for the overall optimization of "production-living-ecological" space[J]. Journal of Natural Resources, 2021, 36(5): 1085-1101. DOI: 10.31497/zrzyxb.20210501. |

| [3] |

段亚明, 许月卿, 黄安, 等. “生产−生活−生态”功能评价研究进展与展望[J].

中国农业大学学报, 2021, 26(2): 113-124.

DUAN Y M, XU Y Q, HUANG A, et al. Progress and prospects of "production-living-ecological" functions evaluation[J]. Journal of China Agricultural University, 2021, 26(2): 113-124. DOI: 10.11841/j.issn.1007-4333.2021.02.14. |

| [4] |

黄金川, 林浩曦, 漆潇潇. 面向国土空间优化的三生空间研究进展[J].

地理科学进展, 2017, 36(3): 378-391.

HUANG J C, LIN H X, QI X X. A literature review on optimization of spatial development pattern based on ecological-production-living space[J]. Progress in Geography, 2017, 36(3): 378-391. DOI: 10.18306/dlkxjz.2017.03.014. |

| [5] |

李广东, 方创琳. 城市生态−生产−生活空间功能定量识别与分析[J].

地理学报, 2016, 71(1): 49-65.

LI G D, FANG C L. Quantitative function identification and analysis of urban ecological-production-living spaces[J]. Acta Geographica Sinica, 2016, 71(1): 49-65. DOI: 10.11821/dlxb201601004. |

| [6] |

念沛豪, 蔡玉梅, 谢秀珍, 等. 基于生态位理论的湖南省国土空间综合功能分区[J].

资源科学, 2014, 36(9): 1958-1968.

NIAN P H, CAI Y M, XIE X Z, et al. Geographical space comprehensive function zoning in Hunan Province based on niche theory[J]. Resources Science, 2014, 36(9): 1958-1968. |

| [7] |

周浩, 金平, 夏卫生. 省级国土空间“三生”功能评价及其分区研究——以河南省为例[J].

中国土地科学, 2020, 34(8): 10-17.

ZHOU H, JIN P, XIA W S. Functional zoning of territorial space in provincial level based on the production-living-ecological functions: a case of Henan Province[J]. China Land Science, 2020, 34(8): 10-17. |

| [8] |

魏小芳, 赵宇鸾, 李秀彬, 等. 基于“三生功能”的长江上游城市群国土空间特征及其优化[J].

长江流域资源与环境, 2019, 28(5): 1070-1079.

WEI X F, ZHAO Y L, LI X B, et al. Characteristics and optimization of geographical space in urban agglomeration in the upper reaches of the Yangtze river based on the function of "production-living-ecological"[J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2019, 28(5): 1070-1079. |

| [9] |

张红旗, 许尔琪, 朱会义. 中国“三生用地”分类及其空间格局[J].

资源科学, 2015, 37(7): 1332-1338.

ZHANG H Q, XU E Q, ZHU H Y. An ecological-living-industrial land classification system and its spatial distribution in China[J]. Resources Science, 2015, 37(7): 1332-1338. |

| [10] |

于莉, 宋安安, 郑宇, 等. “三生用地”分类及其空间格局分析——以昌黎县为例[J].

中国农业资源与区划, 2017, 38(2): 89-96.

YU L, SONG A A, ZHENG Y, et al. The ecological-living-industrial land classification system and the analysis of its spatial distribution: case of Changli county[J]. Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning, 2017, 38(2): 89-96. DOI: 10.7621/cjarrp.1005-9121.20170213. |

| [11] |

程婷, 赵荣, 梁勇. 国土“三生空间”分类及其功能评价[J].

遥感信息, 2018, 33(2): 114-121.

CHENG T, ZHAO R, LIANG Y. Production-living-ecological space classification and its functional evaluation[J]. Remote Sensing Information, 2018, 33(2): 114-121. DOI: 10.3969/j.issn.1000-3177.2018.02.018. |

| [12] |

刘继来, 刘彦随, 李裕瑞. 中国“三生空间”分类评价与时空格局分析[J].

地理学报, 2017, 72(7): 1290-1304.

LIU J L, LIU Y S, LI Y R. Classification evaluation and spatial-temporal analysis of "production-living-ecological" spaces in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2017, 72(7): 1290-1304. DOI: 10.11821/dlxb201707013. |

| [13] |

刘海龙, 王跃飞, 谢亚林, 等. 太原城市群三生空间时空演变特征及功能[J].

水土保持通报, 2020, 40(5): 310-318.

LIU H L, WANG Y F, XIE Y L, et al. Characteristics and functions of spatiotemporal evolution of production-living-ecological space in Taiyuan urban agglomeration region[J]. Bulletin of Soil and Water Conservation, 2020, 40(5): 310-318. |

| [14] |

邹艳, 张绍良, 谢译诣, 等. 徐州市三生空间分布格局与时空演化特征分析[J].

测绘科学, 2020, 45(7): 154-162.

ZOU Y, ZHANG S L, XIE Y Y, et al. Spatial distribution and evolution characters of production-living-ecological spaces in Xuzhou city[J]. Science of Surveying and Mapping, 2020, 45(7): 154-162. |

| [15] |

金星星, 陆玉麒, 林金煌, 等. 闽三角城市群生产−生活−生态时空格局演化与功能测度[J].

生态学报, 2018, 38(12): 4286-4295.

JIN X X, LU Y Q, LIN J H, et al. Research on the evolution of spatiotemporal patterns of production-living-ecological space in an urban agglomeration in the Fujian Delta region[J]. China Acta Ecologica Sinica, 2018, 38(12): 4286-4295. |

| [16] |

冀正欣, 刘超, 许月卿, 等. 基于土地利用功能测度的“三生”空间识别与优化调控[J].

农业工程学报, 2020, 36(18): 222-231.

JI Z X, LIU C, XU Y Q, et al. Identification and optimal regulation of the production-living-ecological space based on quantitative land use functions[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2020, 36(18): 222-231. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.18.027. |

| [17] |

李欣, 方斌, 殷如梦, 等. 江苏省县域“三生”功能时空变化及协同/权衡关系[J].

自然资源学报, 2019, 34(11): 2363-2377.

LI X, FANG B, YIN R M, et al. Spatial-temporal change and collaboration/trade-off relationship of "production-living-ecological" functions in county area of Jiangsu province[J]. Journal of Natural Resources, 2019, 34(11): 2363-2377. DOI: 10.31497/zrzyxb.20191109. |

| [18] |

王成, 唐宁. 重庆市乡村三生空间功能耦合协调的时空特征与格局演化[J].

地理研究, 2018, 37(6): 1100-1114.

WANG C, TANG N. Spatio-temporal characteristics and evolution of rural production-living-ecological space function coupling coordination in Chongqing Municipality[J]. Geographical Research, 2018, 37(6): 1100-1114. |

| [19] |

唐常春, 李亚平, 杜也, 等. 1980—2018年粤港澳大湾区国土空间结构演变[J].

地理研究, 2021, 40(4): 928-944.

TANG C C, LI Y P, DU Y, et al. The evolution of territorial spatial structure of Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area from 1980 to 2018[J]. Geographical Research, 2021, 40(4): 928-944. DOI: 10.11821/dlyj020200712. |

| [20] |

尹振南, 周廷刚, 李洪忠, 等. 粤港澳大湾区不透水面变化及城市扩展研究[J].

地理与地理信息科学, 2021, 37(2): 106-113.

YIN Z N, ZHOU T G, LI H Z, et al. Study on impervious surface change and urban expansion of the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area[J]. Geography and Geo-Information Science, 2021, 37(2): 106-113. DOI: 10.3969/j.issn.1672-0504.2021.02.015. |

| [21] |

马世发, 马梅, 蔡玉梅, 等. 面向国土规划的空间评价标准地域单元划分[J].

地域研究与开发, 2015, 34(3): 112-117.

MA S F, MA M, CAI Y M, et al. Nomenclature of units for territorial spatial planning[J]. Areal Research and Development, 2015, 34(3): 112-117. DOI: 10.3969/j.issn.1003-2363.2015.03.020. |

| [22] |

XIE G D, ZHANG C X, ZHEN L M, et al. Dynamic changes in the value of China's ecosystem services[J].

Ecosystem Services, 2017(26): 146-154.

|

| [23] |

单薇, 金晓斌, 冉娜, 等. 江苏省土地利用“生产−生活−生态”功能变化与耦合特征分析[J].

长江流域资源与环境, 2019, 28(7): 1541-1551.

SHAN W, JIN X B, RAN N, et al. "Production-living-ecological" function evaluation and coupling coordination analysis of land use in Jiangsu province[J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2019, 28(7): 1541-1551. |

| [24] |

姜磊, 柏玲, 吴玉鸣. 中国省域经济、资源与环境协调分析——兼论三系统耦合公式及其扩展形式[J].

自然资源学报, 2017, 32(5): 788-799.

JIANG L, BAI L, WU Y M. Coupling and coordinating degrees of provincial economy, resources and environment in China[J]. Journal of Natural Resources, 2017, 32(5): 788-799. DOI: 10.11849/zrzyxb.20160512. |

| [25] |

LI J S, SUN W, LI M Y, et al. Coupling coordination degree of production, living and ecological spaces and its influencing factors in the Yellow River Basin[J].

Journal of Cleaner Production, 2021, 298: 126803.

DOI: 10.1016/j.jclepro.2021.126803. |

| [26] |

YANG Y, BAO W, LIU Y. Coupling coordination analysis of rural production-living-ecological space in the Beijing-Tianjin-Hebei region[J].

Ecological Indicators, 2020, 117: 106512.

DOI: 10.1016/j.ecolind.2020.106512. |

| [27] |

姚士谋, 陆大道, 王聪, 等. 中国城镇化需要综合性的科学思维——探索适应中国国情的城镇化方式[J].

地理研究, 2011, 30(11): 1947-1955.

YAO S M, LU D D, WANG C, et al. Urbanization in China needs comprehensive scientific thinking: exploration of the urbanization mode adapted to the special situation of China[J]. Geographical Research, 2011, 30(11): 1947-1955. |

| [28] |

念沛豪, 蔡玉梅, 马世发, 等. 国土空间综合分区研究综述[J].

中国土地科学, 2014, 28(1): 20-25.

NIAN P H, CAI Y M, MA S F, et al. Review of spatial comprehensive zoning in China[J]. China Land Sciences, 2014, 28(1): 20-25. |

| [29] |

金贵, 邓祥征, 张倩, 等. 武汉城市圈国土空间综合功能分区[J].

地理研究, 2017, 36(3): 541-552.

JIN G, DENG X Z, ZHANG Q, et al. Comprehensive function zoning of national land space for Wuhan metropolitan region[J]. Geographical Research, 2017, 36(3): 541-552. |

| [30] |

马毅, 谢嘉宬, 施斯, 等. 基于地域功能理论的市县国土空间功能分区研究[J].

规划师, 2020, 36(18): 57-64.

MA Y, XIE J C, SHI S, et al. City and county level land and space functional zoning based on regional function theory[J]. Planners, 2020, 36(18): 57-64. DOI: 10.3969/j.issn.1006-0022.2020.18.009. |

2022, Vol. 39

2022, Vol. 39