创意的生成可分为两类:解决矛盾问题和构思新产品。前者使用可拓策略生成方法和转换桥方法,后者使用3个创造法,利用基元模型的可拓性和共轭性提出新的方案[1]。可拓学的3个创造法可以帮助产品开发人员拓展出一系列新的产品创意,迅速完成产品的概念设计[2]。此外,也可据此开发出新的产品创新辅助软件[3]。可拓创造法的产品创意来源于基元的拓展,而基元的拓展是无穷无尽的,因而如何提高基元拓展的效率是一个难题。

随着研究的进展,人们尝试将可拓学与其他创新方法进行融合,取长补短[4-5]。可拓学的优势在于其形式化、系统化的,完善的、讲究逻辑性的理论体系。而发明问题解决理论TRIZ具有众多的方法工具,操作性、实用性强,应用领域广泛。因此,对于TRIZ和可拓学的集成创新方法研究热度不减[6]。例如,江帆等[7-9]提出可拓学与TRIZ的集成矛盾问题解决方法,利用拓展分析的逻辑性和TRIZ原理解的指导性提出创新设计方案。白仲航等[10]对TRIZ中的第二类标准解进行了可拓变换的形式化表述,降低了标准解的使用难度。桂方志等[11]针对第三创造法中的缺点列举环节,使用TRIZ中的功能分析和因果分析,提取出关键缺点,提高整体方法流程的效率。林贵杰等[12]基于对应关系建立了事元物场模型,并结合标准解和可拓变换进行创新求解。但就可拓学而言,其创新方案来源于基元的拓展分析。而发散树方法等拓展方法并没有给出明确的拓展方向和终止目标,新基元的拓展效率和质量无法稳定。

本文针对可拓创造法中基元拓展效率低的问题,重点以第三创造法作为研究对象,引入创新方法TRIZ中的进化理论,使基元沿着进化路线进行拓展,使得基元的拓展方向比较明确。改进后的方法大大提高了基元拓展的效率,并且拓展出来的基元符合产品技术发展演变的规律,因而设计出来的产品更具竞争力。

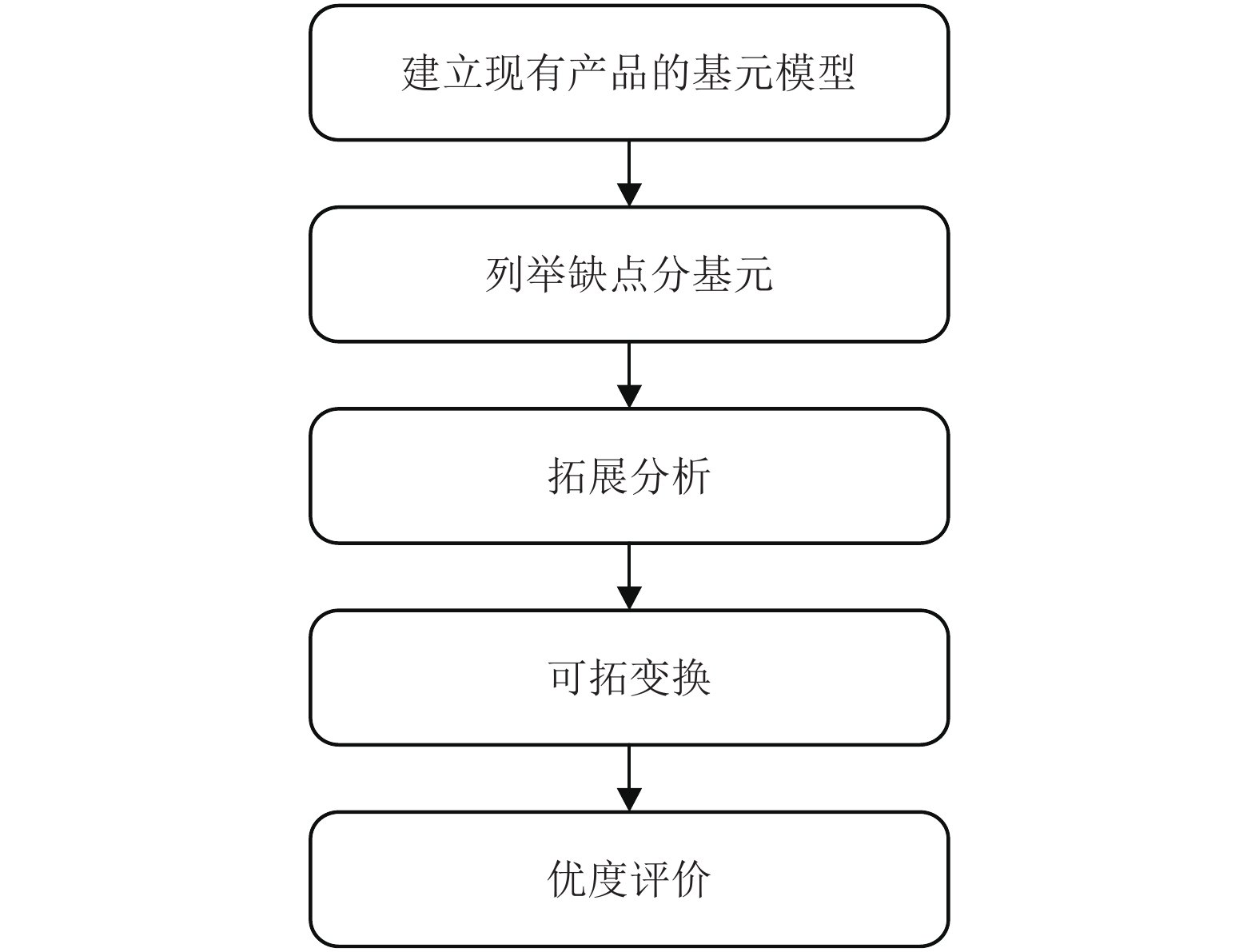

1 可拓创造法 1.1 新产品构思的3种创造法根据可拓学理论,构思新产品主要有3种方法:从需求出发的第一创造法、从已有产品出发的第二创造法和从缺点出发的第三创造法[13]。无论采用何种创造法,其通用流程是相同的:基元模型

从缺点出发的第三创造法,要求使用基元模型表示现有产品的缺点,其一般流程如图1所示。首先将产品表示为n维基元模型,包括产品物元、功能事元、结构关系元;接着列出产品的各项缺点,并找到对应的分基元

|

图 1 第三创造法一般流程 Figure 1 General process of the third creation method |

(1) 缺点的分析缺乏系统性和动态性。当前的缺点分析方法主要是缺点列举法,从功能、外观、材质、技术等方面进行分析,没有映射到具体的系统部件。而且,由于技术不断进化发展,当前凑合的、满足需求的产品内容,未来却可能被淘汰,即缺点的分析没有随时间发展的情况。

(2) 拓展分析过程缺少方向性。在人工进行基元的拓展时,主要采用的是发散树方法,常用的发散规则是“一对象一特征多量值”等。基元拓展时容易受到设计人员的知识储备量的限制,思维方向不确定,且同一特征下不同量值之间的基元是平行关系。

2 进化树 2.1 进化树原理进化树是技术信息分析以及新方案产生的一种实用工具。尼古拉·什帕科夫斯基在TRIZ经典八大进化法则的基础上,总结出十大进化路线(见表1),以进化树的形式,提炼出产品的进化特征并利用现有资源,指导产品开发人员朝着符合技术系统进化的方向设计产品[14-16]。

| 表 1 技术系统十大进化路线 Table 1 Ten evolution routes of technology system |

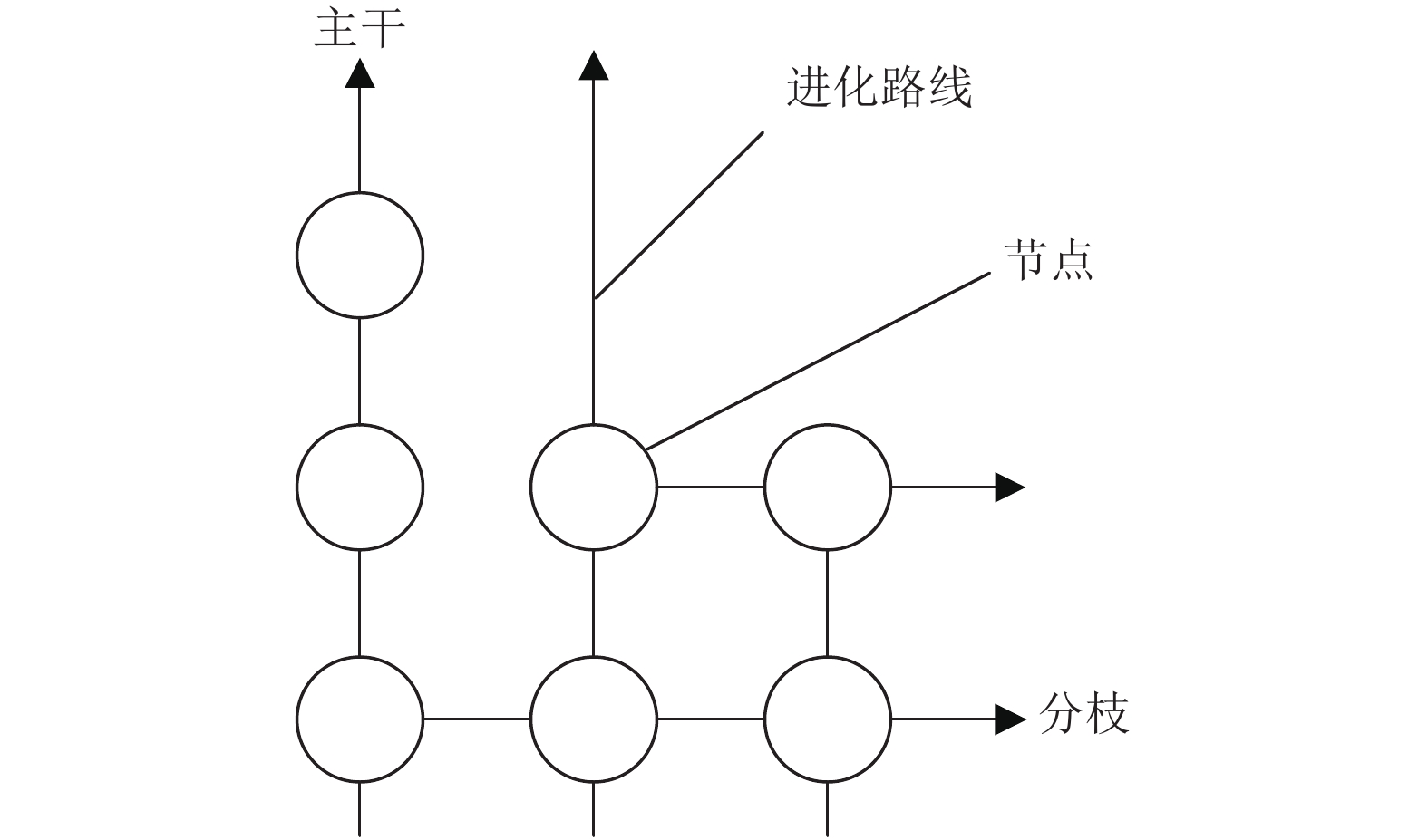

尼古拉认为,将技术特征按照某种“作用”进行顺序连接所形成的体现新技术特征的规律,称为进化路线[17-18]。进化树就是由进化路线组合而成,在形式上呈多分支发散的树形结构;在含义上则表示产品经过不同进化路线的演变过程。

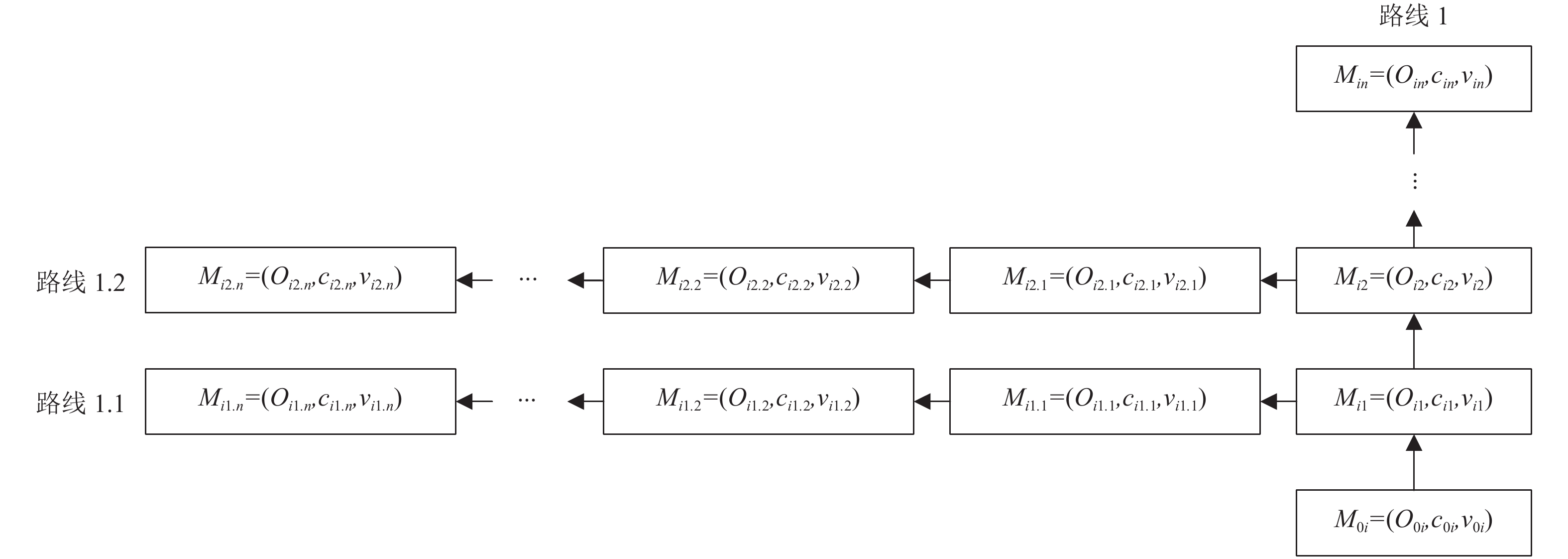

进化树的结构如图2所示,主要由主干和众多的分支构成,每一条箭头线都代表不同的进化路线,每一个节点都代表一种技术方案。

|

图 2 技术进化树结构 Figure 2 The structure of technology evolution tree |

构建进化树首先需要选择主干路线,然后是分枝。原则上,任何进化路线都可以成为主干,但应充分考虑产品总体的发展趋势,即系统内部元素变化最明显的方向,通常是物体分割路线、单

虽然优度评价可以帮助产品开发人员筛选出较优的方案,但这是相对当前方案集合而言的,并不一定符合技术进化演变的规律,这样的产品是没有发展潜力的。开发人员被迫需要重新回到拓展分析甚至缺点挖掘的步骤中。此外,拓展分析固然可以产生出大批乃至无限的创意方案,但前提是需要开发人员对本行业有着丰富的知识储备。因此,进化树和可拓创造法的结合是很有必要的。

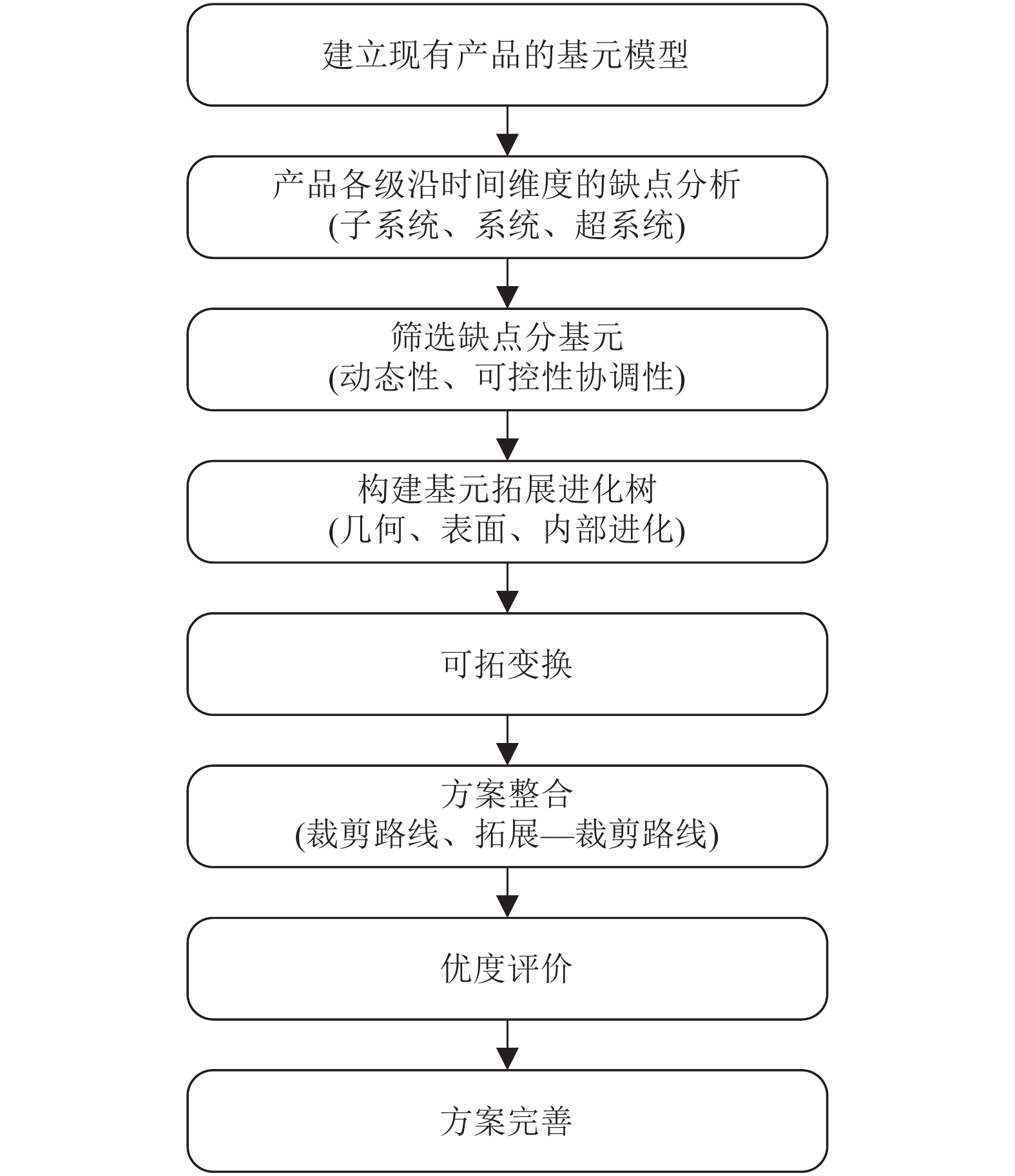

如前文所述,构思新产品的3种创造法具有相通性。其方法流程大致相同,区别仅仅在于初始步骤中使用可拓模型描述对象的不同。下面仍以从缺点出发的第三创造法为研究对象,其融合进化树理论后的操作流程如图3所示。

|

图 3 改进后的第三创造法流程图 Figure 3 Improved flow chart of the third creation method |

(1) 建立现有产品的基元模型。明确产品的主要功能和实现这些功能需要的组件,分别建立描述功能的事元模型和描述组件的物元模型。若有必要,也可建立描述组件连接情况的关系元模型。这里建立的模型是帮助开发人员梳理产品的框架结构,因此不需要过分详细。

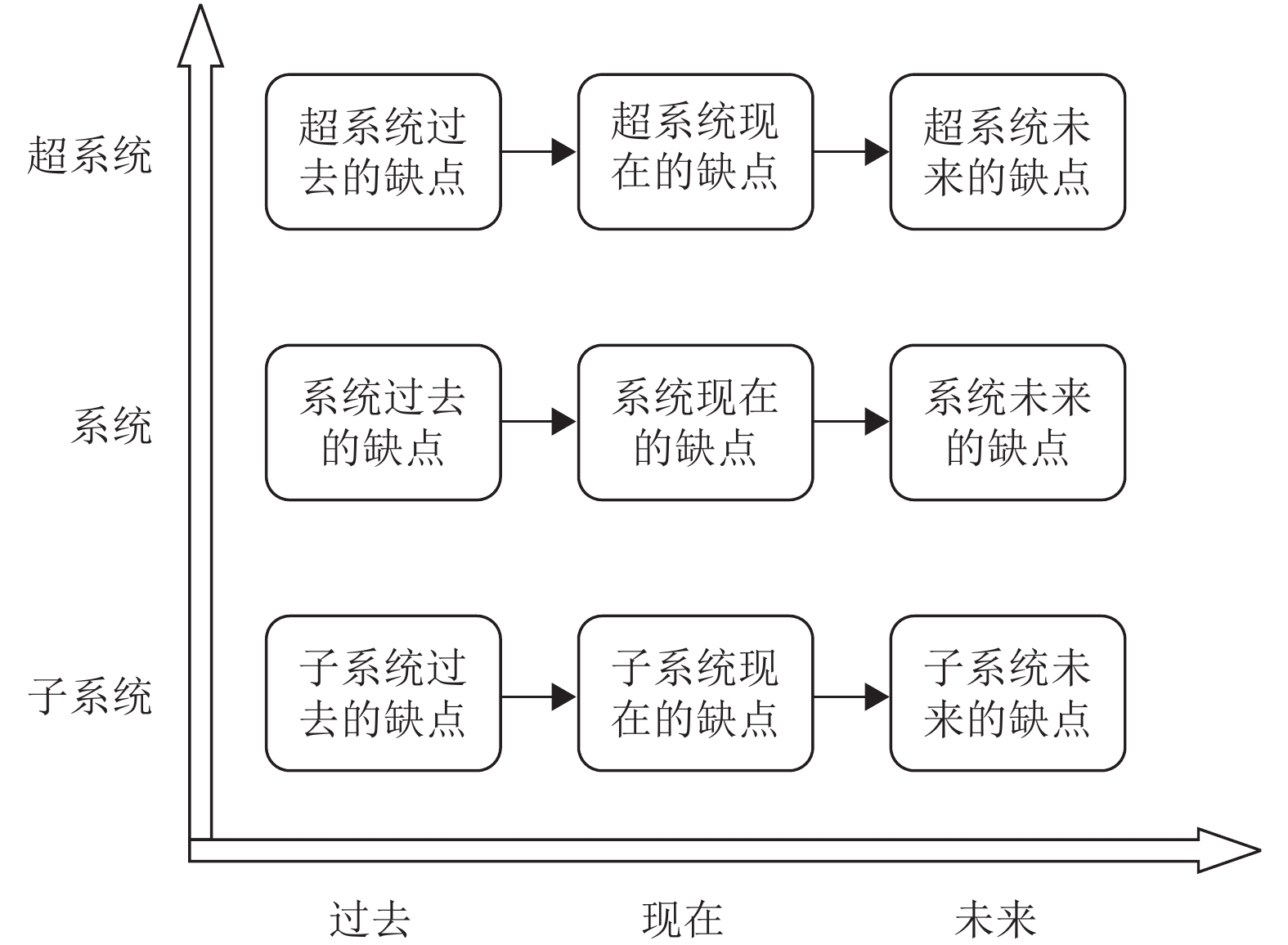

(2) 产品各级沿时间维度的缺点分析。开发人员可以结合用户对产品的体验反馈或者市场调研情况,运用缺点列举法一一列出产品的显式缺点和隐式缺点。首先从系统层面出发,可以围绕产品的功能、造型、价值等核心方面。比如当前功能是否满足用户需求;是否存在可以裁剪、优化的功能;未来是否需要添加新的功能;接着从子系统层面出发,可以围绕构成产品的各组件进行分析,区分出主要组件、次要组件和辅助组件。最后可以从超系统层面出发,判断当前的应用场景是否存在局限性;是否需要额外的配件实现某些功能;若有,能否集成到当前系统中,使之成为系统组件的一部分;此外,由于产品的进化离不开时间维度,引入时间轴概念可以帮助开发人员把握产品进化演变的规律。例如,分析过去可以获取产品发展的趋势,分析未来可以挖掘隐式缺点,如图4所示。

|

图 4 各系统层级沿时间维度的产品缺点分析 Figure 4 Analysis of product defects along time dimension at all system levels |

(3) 根据进化理论筛选缺点并建立对应的分基元模型(包括缺点分物元模型、缺点分事元模型、缺点分关系元模型)。判断改进某一缺点后能否提高产品的动态性、可控性和协调性,若能,则此缺点具有改进的价值;否则,则将之从缺点列表中剔除。动态性包括产品的柔性和可移动性,如刚性结构到柔性结构、直线到曲线、有线到无线等。可控性指产品的控制程度,如手动

根据筛选后的缺点集合建立产品的多维基元模型如式(1)所示。

| $ {B_0} = \left[ {\begin{array}{*{20}{c}} {{B_{01}}} \\ {{B_{02}}} \\ \vdots \\ {{B_{0n}}} \end{array}} \right] = \left[ {\begin{array}{*{20}{c}} {O,}&{{c_{01}},}&{{v_{01}}} \\ {}&{{c_{02}},}&{{v_{02}}} \\ {}& \vdots & \vdots \\ {}&{{c_{0n}},}&{{v_{0n}}} \end{array}} \right] $ | (1) |

其中,

进一步地可以将上述多维基元模型描述为分基元形式,即

(4) 沿着进化路线进行拓展分析,构建基元拓展进化树。选择最常用的发散树方法,它通过对基元中的对象、特征和量值进行发散从而获得大量新的基元。接着,选择主干进化路线拓展基元:主干进化路线应尽量使上述分基元

|

图 5 图 5 分基元

|

(5) 对产品实施可拓变换。经过上述拓展分析后,可以得到大量新的基元,它们是待解决问题的潜在方案,还需通过实施可拓变换形成有效的创意方案。可拓变换包括分解、增删、复制、扩缩、置换等变换方法。对于上述采用的发散拓展方法,常用增删和置换作为对应的变换方法。

(6) 整合方案并形成概念设计。经过可拓变换后,应该可以得到几个候选的潜力创意方案。需要注意的是,必须考虑现实的技术条件和市场的接受程度,否则可能出现产品过于理想、过于超前而导致用户无法接受的情况。这时,可以使用裁剪路线、拓展

(7) 优度评价筛选方案。根据市场调研或用户体验反馈,选择合适的评价指标,建立评价系统,一般从技术效益、经济效益和社会效益等方面对新的设计方案进行优度评价。根据实际情况选择不同的关联函数,计算出各个方案的优度指标,进而得出优度较高的方案。

(8) 完善并输出方案。针对优度评价选择的概念方案进行后续的设计完善,一般包括确定新设计方案的物理结构参数和材料选择等内容。

4 第三创造法改进前后对比改进前的第三创造法主要包括5个步骤:建立模型、列举分基元、拓展分析、可拓变换和优度评价。改进后的可拓创造法则主张构建基元拓展进化树改进基元拓展的效率,并且增添了以裁剪路线为工具的方案整合步骤,使得整个流程更加健全。理论上,进化树的分支是无限的,这意味着产品开发人员可以沿着不同的进化路线获得无限的新基元。但受到现实资源条件的约束,需要及时对不现实的、过于理想化的新基元进行裁剪,使得所有的候选方案都是可行的,这样在优度评价时不必重新考虑可行性的问题,进一步提高效率。另外,以从缺点出发的第三创造法为例,将原来的缺点列举法进化为产品各系统层级沿时间维度的缺点分析,既提高动态性、可控性和协调性三条进化路线筛选出待拓展的缺点分基元,又减少了待拓展基元的数量。若要探讨从需求出发的第一创造法和从现有产品出发的第二创造法,只需将流程中关于缺点的环节分别替换成关于需求和现有产品的内容即可。改进前后的第三创造法流程对比如表2所示。

| 表 2 改进前后的第三创造法流程对比 Table 2 Comparison of the third creation process before and after improvement |

其中,改进后的第三创造法的核心优势当属基元拓展进化树。既可以从产品的子系统层面进行几何、内部结构、表面特性进化,又可以从超系统层面进行单

| 表 3 改进前后的基元拓展对比 Table 3 Comparison of primitive expansion before and after improvement |

总的来说,改进后的第三创造法具有以下优势:

(1) 理论流程更加完善和系统化。改进后的方法不仅增加了新的步骤,还在原来步骤的基础上做了相应的改进。每个操作环节都指明具体的方法,对应用者更加友好。例如,原来的缺点列举法要求应用者从功能、外观、技术等宽泛的方面去分析产品的缺点,而新方法则要求从产品各层级系统去分析,始终围绕承载产品特征的组件这一概念进行深度挖掘。

(2) 基元拓展效率更高。第一,筛选后的分基元数量减少,更加明确地反映产品的要害;第二,沿着进化路线进行基元拓展具有更好的方向性和提示性,很容易就能拓展出新的基元;第三,裁剪路线的引入既可以针对具体的应用场景拓展出一批新的基元,又可以将不贴合实际的基元去除。因此,新方法大大减少了基元拓展的工作量,提高了拓展的效率。

(3) 用此法设计的产品更具发展潜力。新方法始终围绕提高产品的动态性、可控性和协调性进行,符合产品进化演变的规律,因而更具发展潜力。

5 应用案例分析现有的插座存在功能单一,插拔不便等问题,需要进一步改进,这里分别应用改进前和改进后的第三创造法(本文以针对产品物元的分析为例,若需要对缺点功能事元或结构关系元进行分析,流程类似)进行对比说明。

(1) 建立插座的物元模型

| ${ {M}_{0}=\left[ {\begin{array}{*{20}{l}} 插座O\text{,}& 体积\text{,}& 300 \;{\text{cm}}^{3}\\ & 形状\text{,}& 正方形\\ & 插孔\text{,}& 二插\oplus 三插\\ & 功能\text{,}& 供电\\ & \vdots& \vdots\end{array}} \right] }$ | (2) |

(2) 改进前:一般采用缺点列举法,从功能、外观、材质、技术等方面罗列缺点,如功能单一、形状普通、材料容易损坏、没有技术创新等。

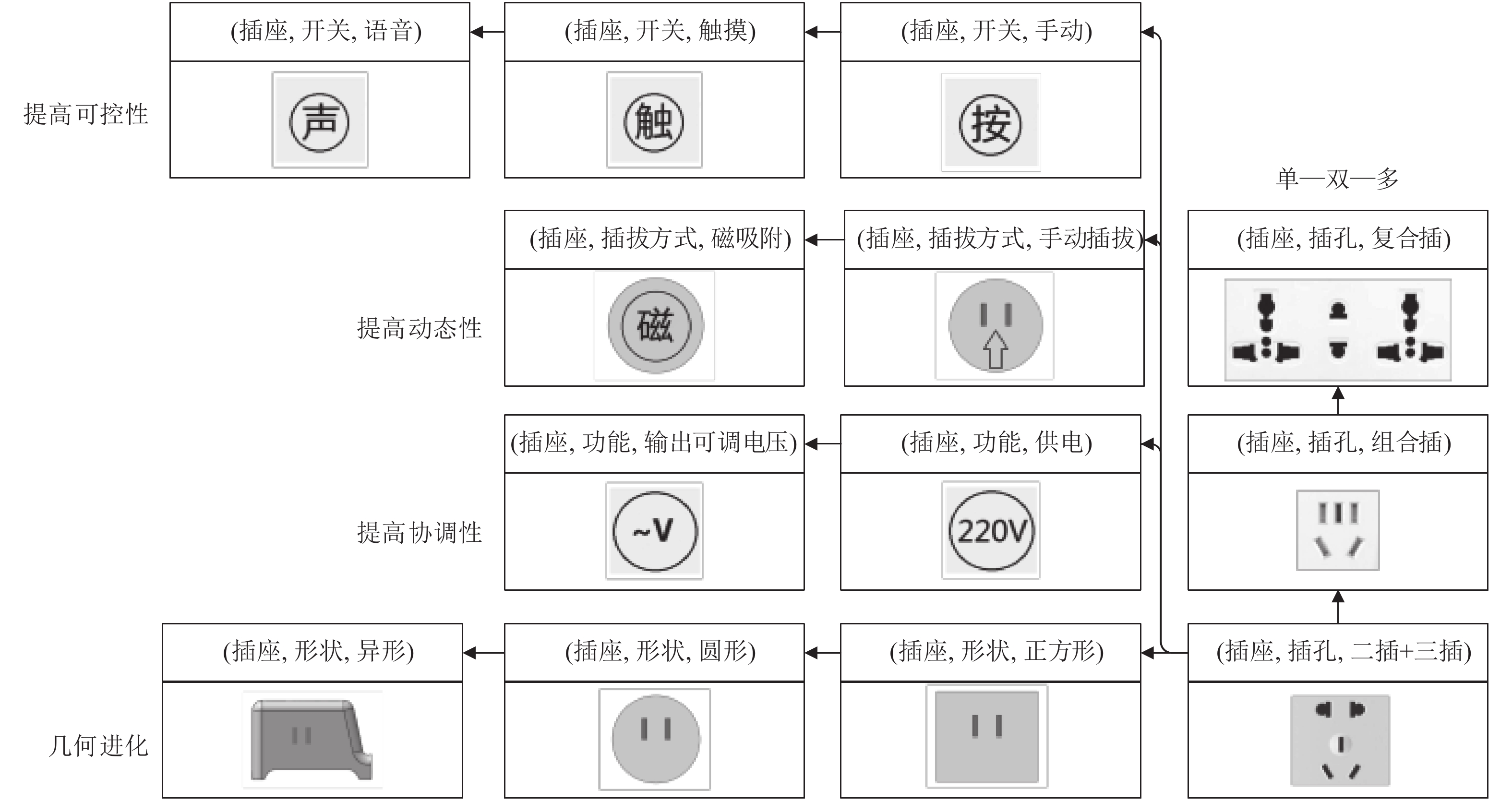

改进后:深度挖掘插座不同系统层级沿着时间维度的产品缺点,结果如图6所示。

|

图 6 插座不同系统层级沿时间维度的产品缺点分析 Figure 6 Analysis of product defects along time dimension in different system levels of sockets |

对比说明:改进前的缺点分析方法仍然停留在插座系统的表观层面,难以深入挖掘系统内部的缺点;而改进后的缺点分析方法则深入分析构成系统的各个组件的不足之处,且沿着组件随着时间发展的进化演变路径,更能帮助设计者选择符合未来发展趋势的缺点来进行改进,更能直击当前技术系统的痛点。此外二维坐标的分析形式更加直观、立体,逻辑分明。

(3) 根据动态性、可控性和协调性筛选缺点,暂定选取的缺点为样式单调、体积庞大、智能化程度低、功能单一、插孔数量有限、插拔费力等,并建立相应的缺点分物元模型为

| ${ {M}_{1}=\left[\begin{array}{c}{M}_{01}\\ {M}_{02}\\ {M}_{03}\\ {M}_{04}\\ {M}_{05}\\ {M}_{06}\end{array}\right]=\left[ {\begin{array}{*{20}{l}} 插座{O}_{0}\text{,}& 体积\text{,}& 300\;{\text{cm}}^{3}\\ & 形状\text{,}& 正方形\\ & 插孔\text{,}& 二插\oplus 三插\\ & 功能\text{,}& 供电\\ & 插拔方式\text{,}& 手动插拔\\ & 控制方式\text{,}& 手动\end{array}} \right] }$ | (3) |

(4) 改进前:对上述缺点分物元进行拓展分析,如下所示:

| $ \begin{array}{l}{M}_{01}=\left(\begin{array}{ccc}插座{O}_{01}\text{,}& 体积\text{,}& 300\;{\text{cm}}^{3}\end{array}\right)\\ {\text{┫}}{M}_{11}=\left(\begin{array}{ccc}插座{O}_{11}\text{,}& 体积\text{,}& \langle 200\;{\text{cm}}^{3},500\;{\text{cm}}^{3}\rangle \end{array}\right)\end{array} $ | (4) |

| $ {M}_{02}=\left\{\begin{array}{ccc}{M}_{21}=(插座{O}_{21}\text{,}& 形状\text{,}& 球形)\\ {M}_{22}=(插座{O}_{22}\text{,}& 形状\text{,}& 菱形)\\ {M}_{23}=(插座{O}_{23}\text{,}& 形状\text{,}& 立方)\\ \vdots& \vdots& \vdots\end{array}\right. $ | (5) |

| $ {M}_{03}=\left\{\begin{array}{ccc}{M}_{31}=(插座{O}_{31}\text{,}& 插孔\text{,}& \text{USB})\\ {M}_{32}=(插座{O}_{32}\text{,}& 插孔\text{,}& 防水插孔)\\ {M}_{33}=(插座{O}_{33}\text{,}& 插孔\text{,}& 一转多)\\ \vdots& \vdots& \vdots\end{array}\right. $ | (6) |

| $ {M}_{04}=\left\{\begin{array}{ccc}{M}_{41}=(插座{O}_{41}\text{,}& 功能\text{,}& {\rm{WiFi}}放大器)\\ {M}_{42}=(插座{O}_{42}\text{,}& 功能\text{,}& 定时器)\\ {M}_{43}=(插座{O}_{43}\text{,}& 功能\text{,}& 旅行转换器)\\ \vdots& \vdots& \vdots\end{array}\right. $ | (7) |

| $ {M}_{05}=\left\{\begin{array}{ccc}{M}_{51}=(插座{O}_{51}\text{,}& 插拔方式\text{,}& 磁吸)\\ {M}_{52}=(插座{O}_{52}\text{,}& 插拔方式\text{,}& 卡扣)\\ {M}_{53}=(插座{O}_{53}\text{,}& 插拔方式\text{,}& 螺旋)\\ \vdots& \vdots& \vdots\end{array}\right. $ | (8) |

| $ {M}_{06}=\left\{\begin{array}{ccc}{M}_{61}=(插座{O}_{61}\text{,}& 控制方式\text{,}& 触摸)\\ {M}_{62}=(插座{O}_{62}\text{,}& 控制方式\text{,}& 声控)\\ {M}_{63}=(插座{O}_{63}\text{,}& 控制方式\text{,}& 压控)\\ \vdots& \vdots& \vdots\end{array}\right. $ | (9) |

改进后:选择插座物元构建基元拓展进化树,以单

|

图 7 插座基元拓展进化树 Figure 7 Socket primitive extended evolutionary tree |

对比说明:改进前,物元拓展时容易受到设计者自身的知识积累和专业领域限制,拓展效率低下;改进后,此时物元的拓展遵循进化路线,既提供了拓展方向,又能观察到构成技术方案的路线分布,进而发掘尚未涉及的技术进化路线,极大地提高了物元拓展的效率和质量。

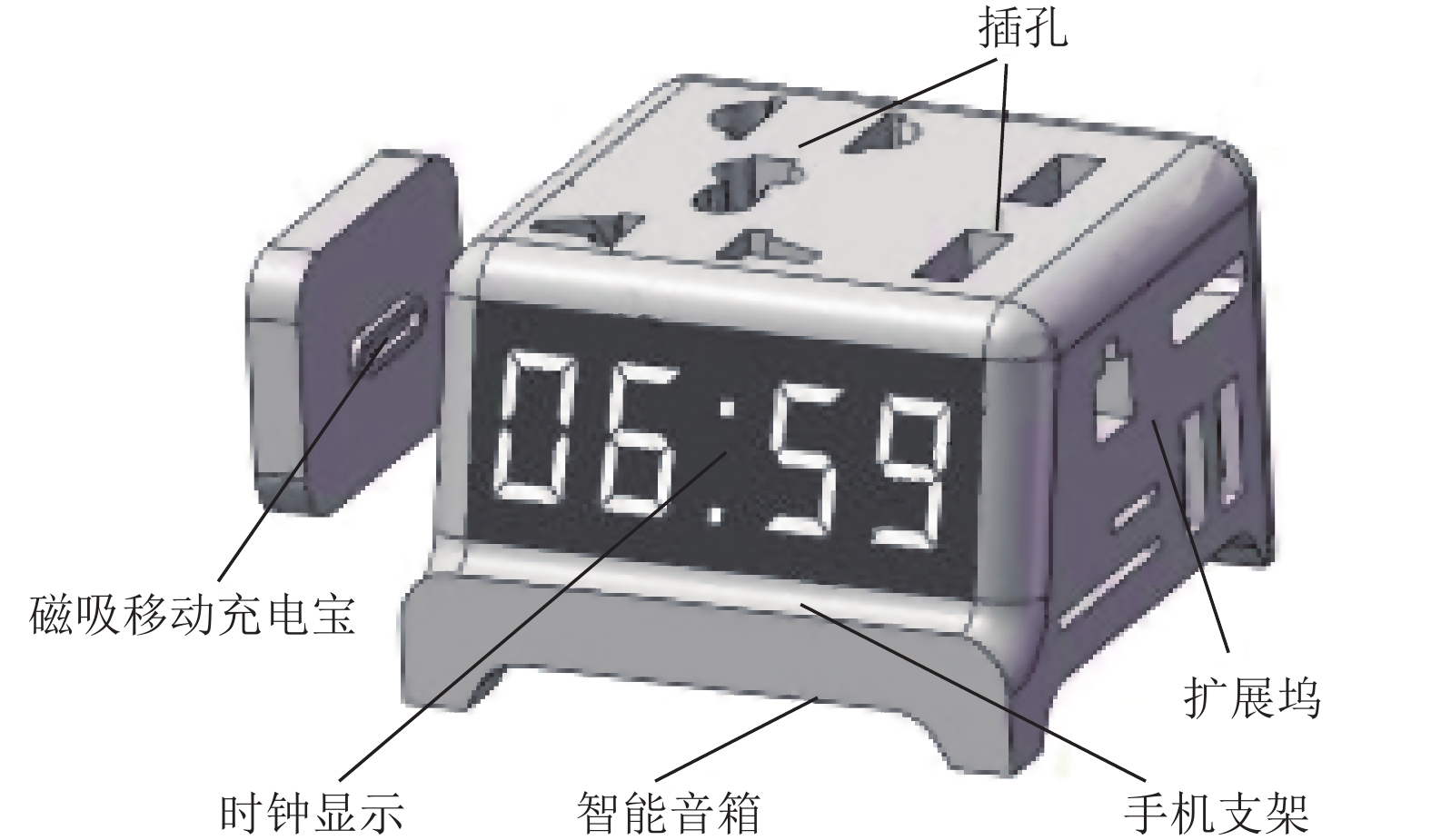

(5) 此外,还可以将插座的应用场合具体化到移动桌面办公场景。考虑到桌面办公的需要,添加扩展坞,将超系统中的功能集成到插座中。继续遵循这一思路,运用裁剪—拓展进化路线,可以得到新的基元:

| $ \begin{array}{l}{M}_{34}=\left(\begin{array}{ccc}插座{O}_{34}\text{,}& 插孔\text{,}& 组合插\oplus \text{USB}\oplus 拓展坞\end{array}\right)\\ {M}_{35}=\left(\begin{array}{ccc}插座{O}_{35}\text{,}& 插孔\text{,}& 橡胶密封\end{array}\right)\end{array} $ | (10) |

| $ \begin{array}{l}{M}_{43}=\left(\begin{array}{ccc}插座{O}_{43}\text{,}& 功能\text{,}& 桌面音箱\oplus 时钟\end{array}\right)\\ {M}_{44}=\left(\begin{array}{ccc}插座{O}_{44}\text{,}& 功能\text{,}& 充电宝\oplus 手机支架\end{array}\right)\end{array} $ | (11) |

采取不同的变换和变换组合可以得到各种创意方案,下面给出3种创意修改方案,并与原产品方案进行优度比较:

原方案:一种插孔组合类型为二插+三插的方形普通插座。

方案一:一种适配各种电压、各种插头类型的声控圆形插座。

| ${ \begin{array}{l}\left({T}_{0}\wedge {T}_{22}\wedge {T}_{33}\wedge {T}_{42}\wedge {T}_{52}\wedge {T}_{63}\right){M}_{1}=\\ \left[ {\begin{array}{*{20}{l}} 插座{O}_{{\rm{Case}}1}\text{,}& 体积\text{,}& 300\;{\text{cm}}^{3}\\ & 形状\text{,}& 圆形\\ & 插孔\text{,}& 复合插\\ & 功能\text{,}& 电压可调\\ & 插拔方式\text{,}& 磁吸\\ & 控制方式\text{,}& 声控\end{array}} \right]\end{array} }$ | (12) |

方案二:一种磁吸带触控的长方形插座。

| ${ \begin{array}{l}\left({T}_{0}\wedge {T}_{21}\wedge {T}_{31}\wedge {T}_{42}\wedge {T}_{51}\wedge {T}_{62}\right){M}_{1}=\\ \left[ {\begin{array}{*{20}{l}} 插座{O}_{{\rm{Case2}}}\text{,}& 体积\text{,}& 300\;{\text{cm}}^{3}\\ & 形状\text{,}& 长方形\\ & 插孔\text{,}& \text{USB}\\ & 功能\text{,}& 供电\\ & 插拔方式\text{,}& 磁吸\\ & 控制方式\text{,}& 触控\end{array}} \right]\end{array} }$ | (13) |

方案三:一种满足多种桌面办公应用的不规则形状插座。

| ${ \begin{array}{l}\left({T}_{0}\wedge {T}_{24}\wedge {T}_{31\oplus 32}\wedge {T}_{42\oplus 43\oplus 44}\wedge {T}_{51}\wedge {T}_{62}\right){M}_{1}=\\ \left[ {\begin{array}{*{20}{l}} 插座{O}_{{\rm{Case3}}}\text{,}& 体积\text{,}& 300\;{\text{cm}}^{3}\\ & 形状\text{,}& 不规则\\ & 插孔\text{,}& 五孔\oplus \text{USB}\\ & 功能\text{,}& 桌面场景应用\\ & 插拔方式\text{,}& 手动\\ & 控制方式\text{,}& 触控\end{array}} \right]\end{array} }$ | (14) |

(6) 根据资料搜索和市场调查,选择价格

① 通过市场调查,根据消费者对于价格最满意、满意、能够接受的范围划分为3个区间:标准正域

| $ {K_1}\left( x \right) = \left\{ \begin{gathered} \frac{{\rho \left( {x,{X_0},X} \right)}}{{D\left( {x,{X_0},X} \right)}},x \in X \hfill \\ \frac{{\rho \left( {x,{X_0},X} \right)}}{{D\left( {x,{X_0},\hat X} \right)}},x \in \Re - X \hfill \\ \end{gathered} \right. $ | (15) |

由于最优点

| $ \rho \left( {x,{X_0},X} \right) = \left\{ \begin{gathered} a - x,x \leqslant a \hfill \\ \frac{{b - {x_0}}}{{a - {x_0}}} \cdot \left( {x - a} \right),x \in \left\langle {a,{x_0}} \right\rangle \hfill \\ x - b,x \geqslant {x_0} \hfill \\ \end{gathered} \right. $ |

可得4种方案关于指标

| $ {K_{10}}\left( {35} \right) = \dfrac{{\rho \left( {x,{X_0},X} \right)}}{{D\left( {x,{X_0},X} \right)}} = \dfrac{{\dfrac{{b - x}}{{a - {x_0}}} \cdot \left( {x - a} \right)}}{{\left( {a - x} \right) - \left( {{a_0} - x} \right)}} = 3 $ |

| $ {K_{11}}\left( {40} \right) = \frac{{\rho \left( {x,{X_0},X} \right)}}{{D\left( {x,{X_0},X} \right)}} = \frac{{\dfrac{{b - x}}{{a - {x_0}}} \cdot \left( {x - a} \right)}}{{\left( {a - x} \right) - \left( {{a_0} - x} \right)}} = 2.5 $ |

| $ {K_{12}}\left( {80} \right) = \frac{{\rho \left( {x,{X_0},X} \right)}}{{D\left( {x,{X_0},X} \right)}} = \frac{{x - b}}{{\left( {x - d} \right) - \left( {x - b} \right)}} = - 1 $ | (16) |

| $ {K_{13}}\left( {55} \right) = \frac{{\rho \left( {x,{X_0},X} \right)}}{{D\left( {x,{X_0},X} \right)}} = \frac{{\dfrac{{b - {x_0}}}{{a - {x_0}}} \cdot \left( {x - a} \right)}}{{\left( {a - x} \right) - \left( {{a_0} - x} \right)}} = 1.25 $ |

其中,

将上述关联函数规范化可得规范关联度为

| $ \begin{array}{l}{k}_{10}=\dfrac{{K}_{10}\left(35\right)}{\left|{K}_{10}\left(35\right)\right|}=1\text{,}\\ {k}_{11}=\dfrac{{K}_{11}\left(40\right)}{\left|{K}_{10}\left(35\right)\right|}=0.83\text{,}\\ {k}_{12}=\dfrac{{K}_{12}\left(80\right)}{\left|{K}_{10}\left(35\right)\right|}=-0.33\text{,}\\ {k}_{13}=\dfrac{{K}_{13}\left(55\right)}{\left|{K}_{10}\left(35\right)\right|}=0.42\end{array} $ | (17) |

其中,

② 根据衡量指标

| $ {K}_{2}\left(x\right)=\left\{\begin{array}{l}2,突破性功能 \\ 1,创新性功能\\ 0,基本功能\end{array} \right.$ | (18) |

可得4种方案关于指标

| $ \begin{gathered} {K_{20}}\left( 0 \right) = 0, \hfill \\ {K_{21}}\left( {10} \right) = 0.2, \hfill \\ {K_{22}}\left( {20} \right) = 0.4, \hfill \\ {K_{23}}\left( {30} \right) = 0.6 \end{gathered} $ | (19) |

其中,

将上述关联函数规范化可得规范关联度为

| $ \begin{array}{l}{k}_{20}=\dfrac{{K}_{20}\left(x\right)}{\left|{K}_{23}\left(x\right)\right|}=0\text{,}\\ {k}_{21}=\dfrac{{K}_{21}\left(x\right)}{\left|{K}_{23}\left(x\right)\right|}=0.33\text{,}\\ {k}_{22}=\dfrac{{K}_{22}\left(x\right)}{\left|{K}_{23}\left(x\right)\right|}=0.67\text{,}\\ {k}_{23}=\dfrac{{K}_{23}\left(x\right)}{\left|{K}_{23}\left(x\right)\right|}=1\end{array} $ | (20) |

其中,

使用关联度加权求和的方式计算原方案和3种修改方案的优度分别为

| $ \begin{gathered} C\left( {{Z_0}} \right) = {\alpha _1} \cdot {k_{10}} + {\alpha _2} \cdot {k_{20}} = 0.40 \hfill \\ C\left( {{Z_1}} \right) = {\alpha _1} \cdot {k_{11}} + {\alpha _2} \cdot {k_{21}} = 0.53 \hfill \\ C\left( {{Z_2}} \right) = {\alpha _1} \cdot {k_{12}} + {\alpha _2} \cdot {k_{22}} = 0.27 \hfill \\ C\left( {{Z_3}} \right) = {\alpha _1} \cdot {k_{13}} + {\alpha _2} \cdot {k_{23}} = 0.77 \end{gathered} $ | (21) |

其中,

于是,根据插座设计的评优准则,选取优度最大的方案三为最佳方案。最终的设计效果如图8所示。

|

图 8 插座最终设计方案图 Figure 8 Final design plan of socket |

本文主要以可拓学中的第三创造法为研究对象,引入TRIZ中的进化理论,提出了基于进化树的第三创造法。改进后的理论最大的优点在于:由于始终沿着技术进化路线进行基元拓展,使得基元拓展具有明确的方向性和提示性。这样既保留了基元拓展的多样性,又大大减少了拓展的工作量,提高拓展的效率。此外,从系统层级和时间维度两方面去深度挖掘产品缺点,后面增加的筛选缺点的步骤则可以减少待拓展基元的数量。

必须说明的是,本文案例分析中所采用的拓展分析方法是发散树方法,所分析的基元是物元,实际应用中可以使用其他拓展方法,如关系网、蕴含系、分合链等,也可以用事元、关系元等。新方法更适合作为人工对基元进行发散分析时所采用的一种应用工具,文中仅讨论了进化树在发散分析方法中关于发散规则“一对象一特征多量值”的应用,后续还需完善关于其余发散规则、拓展方法的应用研究。

| [1] |

蔡文, 杨春燕. 可拓学的基础理论与方法体系[J].

科学通报, 2013, 58(13): 1190-1199.

CAI W, YANG C Y. Basic theory and methodology on Extenics[J]. Chin Sci Bull, 2013, 58(13): 1190-1199. DOI: 10.1360/972012-1472. |

| [2] |

齐宁宁, 杨春燕. 基于可拓学第三创造法的产品概念设计[J]. 数学的实践与认识, 2015, 45(5): 226-238.

QI N N, YANG C Y. Product conceptual design based on third creative method of Extenics[J]. Mathematics in Practice and Theory, 2015, 45(5): 226-238. |

| [3] |

李宇洁, 李卫华. 基于第一创造法的可拓创新软件设计[J].

广东工业大学学报, 2017, 34(2): 6-11.

LI Y J, LI W H. An Extension innovation software design based on the first creative method[J]. Journal of Guangdong University of Technology, 2017, 34(2): 6-11. DOI: 10.12052/gdutxb.160129. |

| [4] |

江帆. TRIZ与可拓学比较及融合机制研究[M]. 北京: 北京理工大学出版社, 2015.

|

| [5] |

江帆, 陈江栋, 戴杰涛. 创新方法与创新设计[M]. 北京: 机械工业出版社, 2019.

|

| [6] |

赵燕伟, 何路, 洪欢欢, 等. 面向TRIZ−可拓学集成的创新方法研究[J].

广东工业大学学报, 2015, 32(2): 1-10.

ZHAO Y W, HE L, HONG H H, et al. Study on the innovation of integrating TRIZ-Extenics[J]. Journal of Guangdong University of Technology, 2015, 32(2): 1-10. DOI: 10.3969/j.issn.1007-7162.2015.02.001. |

| [7] |

江帆, 陈玉梁, 陈江栋, 等. 基于TRIZ与可拓学的盘类铸件打磨方案设计[J].

广东工业大学学报, 2019, 36(2): 20-25.

JIANG F, CHEN Y L, CHEN J D, et al. Design of a grinding equipment based on TRIZ and Extenics[J]. Journal of Guangdong University of Technology, 2019, 36(2): 20-25. DOI: 10.12052/gdutxb.180149. |

| [8] |

江帆, 卢浩然, 陈玉梁, 等. 基于TRIZ与可拓学的可变面积方桌设计[J]. 广东工业大学学报, 2019, 36(4): 108-112.

JIANG F, LU H R, CHEN Y L, et al. Designing a variable area square table based on TRIZ and Extenics[J]. Journal of Guangdong University of Technology, 2019, 36(4): 108-112. |

| [9] |

江帆, 杨鹏海. TRIZ理论与可拓学的融合方法研究[J].

广州大学学报(自然科学版), 2014, 13(6): 59-64.

JIANG F, YANG P H. Study of the combined method based on TRIZ and Extenics[J]. Journal of Guangzhou University (Natural Science Edition), 2014, 13(6): 59-64. |

| [10] |

白仲航, 张敏. TRIZ第2类标准解的可拓变换表示及应用研究[J].

机械设计, 2019, 36(5): 122-127.

BAI Z H, ZHANG M. Extension transformation expression and application research of TRIZ's second standard solutions[J]. Journal of Machine Design, 2019, 36(5): 122-127. |

| [11] |

桂方志, 任设东, 赵燕伟, 等. 基于改进可拓学第三创造法的产品创新设计[J].

智能系统学报, 2017, 12(1): 38-46.

GUI F Z, REN S D, ZHAO Y W, et al. Product innovation design using the modified third creation method[J]. CAAI Transactions on Intelligent Systems, 2017, 12(1): 38-46. |

| [12] |

林贵杰, 刘晓敏, 闫盛青, 等. 物场分析的可拓方法研究[J].

机械制造与自动 化, 2019, 48(3): 115-119.

LIN G J, LIU X M, YAN S Q, et al. Study of Extension method of field analysis[J]. Machine Building & Automation, 2019, 48(3): 115-119. |

| [13] |

杨春燕. 可拓创新方法[M]. 北京: 科学出版社, 2017.

|

| [14] |

尼古拉·什帕科夫斯基. 进化树[M]. 北京: 中国科学技术出版社, 2010.

|

| [15] |

张欣, 方海, 蒋雯, 等. 基于TRIZ进化树的技术预测设计方法在LED导光板技术中的应用[J].

机床与液压, 2017, 45(19): 136-141.

ZHANG X, FANG H, JIANG W, et al. Application of technology forecasting design method based on TRIZ evolutionary tree in LED light guide board technology[J]. Machine Tool & Hydraulics, 2017, 45(19): 136-141. DOI: 10.3969/j.issn.1001-3881.2017.19.029. |

| [16] |

赵昊昱, 蒋涛, 李英利, 等. 基于TRIZ进化树的滚筒洗衣机柔顺剂供给装置创新设计[J].

工程设计学报, 2012, 19(1): 75-80.

ZHAO H Y, JIANG T, LI Y L, et al. Innovation design of the softener supply equipment of roller washing machine on TRIZ evolutionary trees[J]. Chinese Journal of Engineering Design, 2012, 19(1): 75-80. DOI: 10.3785/j.issn.1006-754X.2012.01.016. |

| [17] |

刘尚, 米薇, 陈博. 基于技术进化树的技术潜力预测方法[J].

机械设计与研究, 2019, 35(3): 199-203.

LIU S, MI W, CHEN B. The forecasting method of technical potential trends based on technical evolution tree[J]. Machine Design and Research, 2019, 35(3): 199-203. |

| [18] |

刘尚, 高超, 何春江, 等. 基于技术进化树辅助的TRIZ解领域化方法研究[J].

机械设计与研究, 2018, 34(5): 12-16.

LIU S, GAO C, HE C J, et al. Research on transferring process from TRIZ solution to specific solution based on technical evolution tree[J]. Machine Design and Research, 2018, 34(5): 12-16. |

| [19] |

曹国忠, 刘孟然, 万子薇. 基于进化树的碎纸机刀具变型设计[J].

机械设计, 2019, 36(10): 121-126.

CAO G Z, LIU M R, WAN Z W. Variant design of shredder cutter based on phylogenetic tree[J]. Journal of Machine Design, 2019, 36(10): 121-126. |

2022, Vol. 39

2022, Vol. 39