产品的创新设计可以不断完善产品功能,提高市场竞争力[1]。创新方法对提高产品设计的效率、缩短设计周期、减低生产成本来说非常重要。近几十年来,创新方法的研究得到了众多学者的关注。常用的创新方法有可拓创新方法、发明问题解决理论(Theory of Inventive Problem Solving, TRIZ)、质量功能展开理论(Quality Function Depployment, QFD)[2]等。其中,可拓创新方法作为我国的原创创新方法,在创新设计方面应用广泛。李仔浩等[3]将可拓创新方法应用到发电机的创新设计中,对发电机建立了形式化、定量化的可拓模型,增强了发电机开展创新设计的可操作性;王体春等[4]对复杂产品的可拓设计模式进行了深入分析,提出一种基于可拓本体蕴含系的复杂产品可拓设计模型,并具体分析相应模型的实现步骤和算法的实现框架,最后以水轮机设计为例,验证复杂产品可拓设计的有效性和可行性。唐文艳等[5]根据使用A4打印机在A3打印纸打印内容的需要和条件的矛盾关系,对问题建立可拓基元模型,然后以棱形思维为引导,设计了折叠纸打印机。

为了进一步提高可拓创新方法解决问题的效率,近年来国内学者深入探讨了可拓创新方法与TRIZ理论相融合的方法。李苏洋等[6]提出了运用可拓学与TRIZ结合的方法来解决矛盾问题,给出了实际应用案例。江帆等[7-9]从多角度将可拓学与TRIZ进行融合,建立多种问题求解模式,并以创新设计为例进行可行性验证,扩充关于问题的求解路径。周贤永等[10]以可拓变换方法表述TRIZ的40条发明原理,为人们寻找发明原理提供参考依据。郭恒发等[11]对TRIZ和基元建模的融合做进一步的细化研究,提高产品创意方案的生成效率。陈晓菁等[12]将TRIZ理论功能分析系统化、层次化的优点和可拓变换方法的可拓展性相融合,提出可拓变换的专利产品创新设计方法。李千静等[13]将发散树和TRIZ理论的计算机辅助创新(Computer Aided Innovation,CAI)技术相融合,设计了可拓规避模型,进一步丰富了产品的专利规避设计路径。张文林等[14]将功能分析和基元理论形式化的优点相融合,加强对信息的理解和挖掘。

苏联科学家阿奇舒勒对物场分析求解问题的方法进行总结,得出了6种一般解法和76种标准解法。但是一般解法和标准解法的描述都比较抽象,在求解中过度依赖于工程师的经验知识[15]。而基元模型是可拓创新方法用形式化语言表达事、物、关系的模型描述,基元包括事元、物元及关系元[16]。本文在融合可拓创新方法和TRIZ的基础上,具体地将物场分析方法用基元模型表示,并对一般解法基元模型进行拓展与变换,建立物场−可拓创新方法。应用这种方法对稠油输送工程中的油水环状流的成型元件进行设计,证实物场−可拓创新方法的可行性。

1 基元与物场分析方法 1.1 基元及其拓展分析与变换可拓创新方法一般经历建模、拓展、变换和评价四步,建模中主要是建立基元模型,包括物元、事元和关系元等。物元是产品模型化的表示,由对象、特征、关于特征的量值三要素构成。事元是产品功能的模型化表示,表达物与物的相互作用,反应用户对产品功能的需求,由动作、动作特征、特征的量值三要素构成。关系元是产品结构的模型化表示,由关系词、关系特征、特征的量值三要素构成。基元的一般表达式记作

| ${ B \text = \left[\begin{array}{*{20}{l}} O,& c_1,& v_1\\ & c_1,& v_2\\ & \vdots& \vdots\\ & c_n,& v_n \end{array}\right] }$ |

式中:O表示对象,即物、动作或者关系名,c1,c2,···,cn表示对象O的n个特征,v1,v2,···,vn是对象O关于特征c1,c2,···,cn相对应的量值。例如,E企业的目标是“用1年的时间提高10%的市场占有率”,用事元形式化表达为

| ${ A=\left[\begin{array}{*{20}{l}} 提高,&支配对象,&市场占有率\\ &施动对象,&E企业\\ &时间,&1年\\ &程度,&10\% \end{array}\right] }$ |

特别地,对于复杂的描述对象,需要用物元、事元、关系元的复合形式来表达,称这种复杂的基元为复合元。如“用100 mL的容器装红色的液体”,用物元和事元的复合形式表达为

| ${ A(M_1,M_2) \text = \left[\begin{array}{*{20}{l}} 装,&支配对象,&(水,颜色,红色)\\ &工具,& (容器,容重,100 \; {\rm{mL}}) \end{array}\right] }$ |

拓展分析用形式化的方法对基元进行拓展,从而得到多种解决问题思路。拓展分析方法包括发散树方法、相关网方法、蕴含系方法、分合链方法。可拓变换是把一个对象变为另一个对象或者分解为若干对象。可拓变换方法包括基本变换、运算变换、传动变换、共轭变换。拓展分析是可拓变换的前提[16]。

1.2 物场分析方法物场分析方法是TRIZ理论中一种问题分析的工具[17]。物场分析方法从物质和场的角度来分析和构造最小的技术系统,以语言符号建立系统内物质间的相互关系模型,直观表达产品结构、功能之间的关系。每个技术系统的出现都是为了实现某种确定的功能。因此,物场分析方法是建立在现有产品的功能分析基础上的,在建立现有产品功能模型的过程中可以发现产品中存在有害作用、不足作用及过度作用等问题,常用的符号如表1所示。

| 表 1 模型中常用的符号 Table 1 Common symbols in the model |

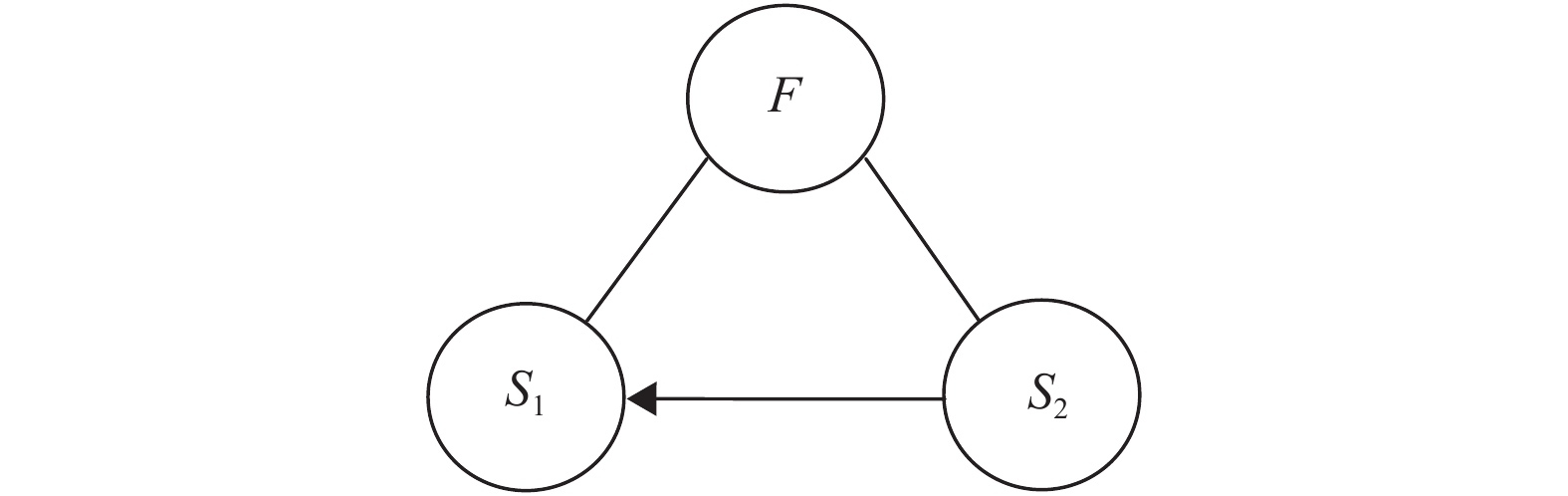

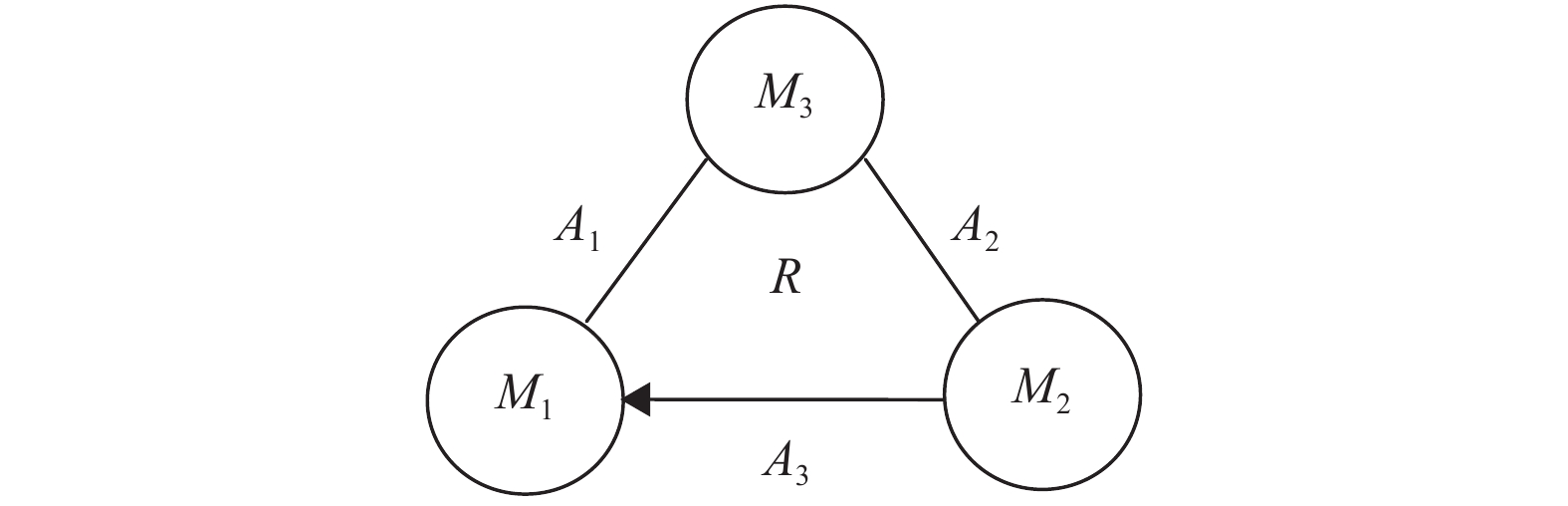

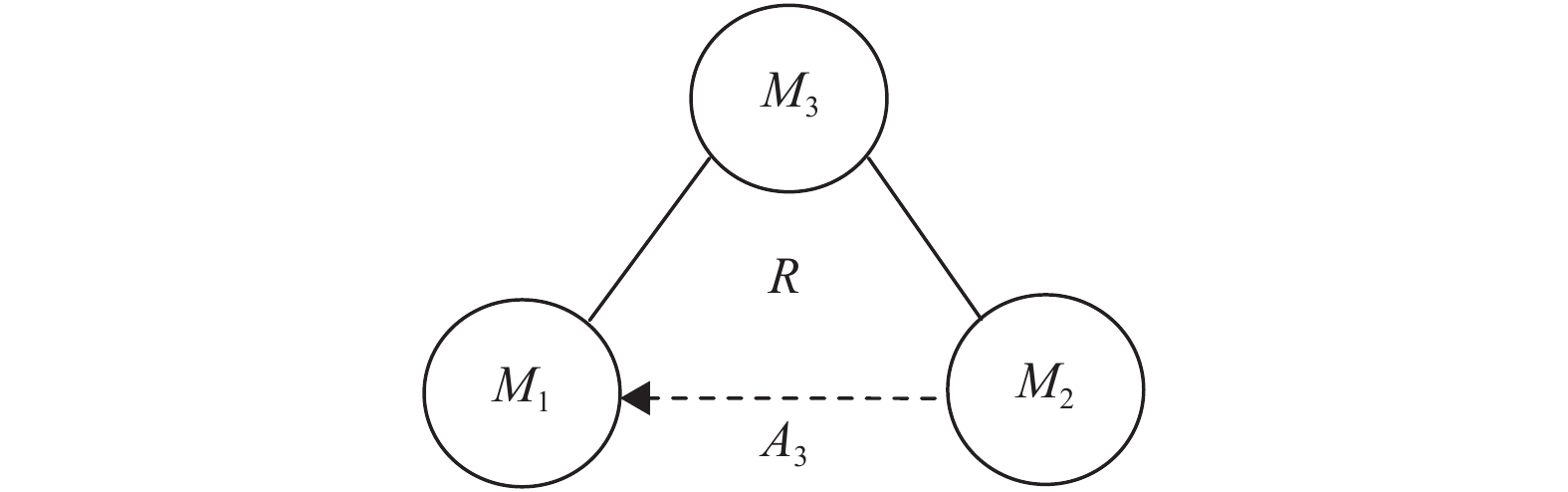

通过对大量的技术系统进行分析后发现,一个技术系统若要发挥其有用的功能,至少构成1种最小的系统模型,这个最小的系统模型包含了3个必要的元素:2种物质(物质S1、S2)和一个场(F)。在物场分析中以“三角形”的方式对以上三者的关系进行表达,如图1所示。其中,S1通常表示接受作用的工件,S2表示对工件S1施加作用的工具。

|

图 1 基本物场模型 Figure 1 Basic substance-field model |

物场模型中,物质是广义的物质,包括材料、技术系统或其子系统、外部环境甚至各种生物,如地球、水、计算机等。广义定义物质可以充分展示系统内部结构间和外部因素对系统的影响。场表示物质间的相互作用或效应,是实现系统功能的重要手段,在工程技术中,常将场定义为物理学中的场,即重力场、电磁场、机械场、声场等。

1.3 基于基元的物场模型对于物场模型出现的问题,TRIZ提供解决问题的一般解法有6种,适用于所有物场问题。但是一般解法的结果比较固定,对经验知识的依赖性比较强,问题适配性差。林贵杰等[18]结合黑箱模型提出了物场分析与可拓学相结合的概念设计模型,增强了物场分析的使用性;但是该模型仅单一地建立了2种物质和场之间的事元模型,没有具体分析2种物质和场三者间的两两关系。为了增强一般解法的可拓性,本文采用基元模型描述物场分析方法,以M1、M2、M3分别表示物质S1、S2和场F(需要注意的是,物场模型中物质有时也是一种结构,故M1和M2也可能是结构关系元R1、R2),以事元A1、A2、A3分别表示场F和物质S1、场F和物质S2、S1和S2之间的相互作用,关系元R表示物质S2对物质S1的效应关系,场F以关联媒介形式发挥作用。这里的事元和关系元都是复合元,如图2所示。

|

图 2 物场模型的基元描述 Figure 2 Elementary description of substance-field model |

值得注意的是,关系元是对技术系统进行首次评价的基元,其中效应程度的量值是评价的衡量指标,直接判断系统是否需要改进。

对于一个完整有效的物场模型,基元模型有

| ${M_1 \text = \left[\begin{array}{*{20}{c}} S_1,&c_{11},&v_{11}\\ &c_{12},& v_{12}\\ &\vdots& \vdots\\ &c_{1n},& v_{1n} \end{array}\right] \quad \;\;\;}$ |

| ${ M_2 \text = \left[\begin{array}{*{20}{c}} S_2,&c_{21},&v_{21}\\ &c_{22},& v_{22}\\ &\vdots& \vdots\\ &c_{2n},& v_{2n} \end{array}\right] \quad \;\;\;}$ |

| ${ M_3 \text = \left[\begin{array}{*{20}{c}} F,&c_{31},&v_{31}\\ &c_{32},& v_{32}\\ &\vdots& \vdots\\ &c_{3n},& v_{3n} \end{array}\right] \quad \;\;\;}$ |

| ${ {A}_{1}\left({M}_{1},{M}_{3}\right) \text = \left[\begin{array}{*{20}{l}} 动作,&施动对象,&M_3\\ &接受对象,& M_1\\ &作用效应,& 有效\\ &\;\;\;\;\;\;\;\;\;\vdots& \;\;\;\vdots \end{array}\right] }$ |

| ${ {A}_{2}\left({M}_{2},{M}_{3}\right) \text = \left[\begin{array}{*{20}{l}} 动作,&施动对象,&M_3\\ &接受对象,& M_2\\ &作用效应,& 有效\\ &\;\;\;\;\;\;\;\;\;\vdots& \;\;\;\vdots \end{array}\right] }\;$ |

| $\;\;{ {A}_{3}\left({M}_{1},{M}_{2},{M}_{3}\right) \text = \left[\begin{array}{*{20}{l}} 动作,&施动对象,&M_2\\ &接受对象,& M_1\\ &支配对象,& M_3\\ &作用效应,& 有效\\ &\;\;\;\;\;\;\;\;\;\vdots& \;\;\;\vdots \end{array}\right] }\qquad$ |

| $\;\;{ R\left({M}_{1},{M}_{2},{M}_{3}\right) \text = \left[\begin{array}{*{20}{l}} 效应关系,&前项,&M_1\\ &后项,& M_2\\ &关联媒介,& M_3\\ &效应程度,& 有效\\ &\;\;\;\;\;\;\;\;\;\vdots& \;\;\;\vdots \end{array}\right] }$ |

用基元模型具体地描述物场模型中物、场的特征和量值以及各元素间的关系,使关于一般解法的模型能够做进一步的拓展与变换,从而扩大一般解法关于问题的求解范围。

2 基元物场−可拓创新方法的应用 2.1 物场−可拓创新方法的构建物场分析中,基本的物场模型有4类,分别是有效的完整物场模型、不完整模型、效应不足模型和有害效应模型。有效完整模型是设计者所追求的结果,不需要进行改进,后三者是技术系统未能满足使用功能的问题模型,需要对其进行求解。对于问题模型,研究者总结了6种一般解法,如表2所示。

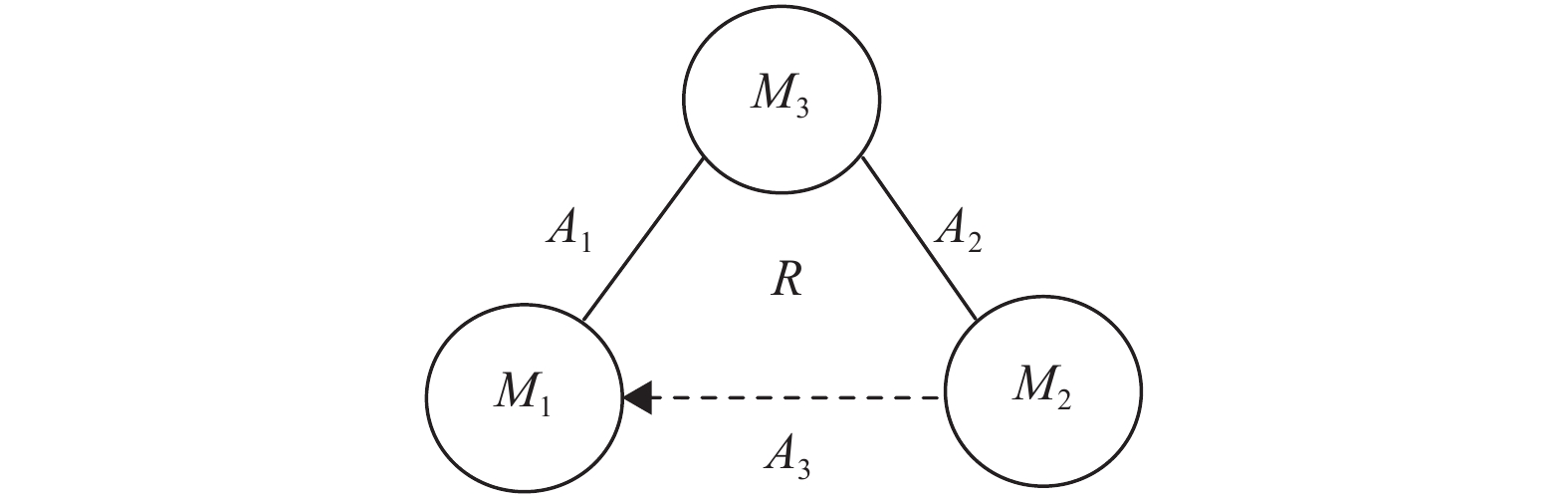

以物场效应不足模型为例详细阐述物场−可拓创新方法的应用。效应不足的问题模型如图3所示。技术系统出现效应不足的问题,用关于M2对M1的复合事元A3和技术系统的复合关系元R来描述。

| ${ {A}_{3}\left({M}_{1},{M}_{2},{M}_{3}\right) \text = \left[\begin{array}{*{20}{l}} 动作,&施动对象,&M_2\\ &接受对象,& M_1\\ &支配对象,& M_3\\ &作用效应,& 不足\\ \end{array}\right] }$ |

| $\;\,{ R\left({M}_{1},{M}_{2},{M}_{3}\right) \text = \left[\begin{array}{*{20}{l}} 效应关系,&前项,&M_1\\ &后项,& M_2\\ &关联媒介,& M_3\\ &效应程度,& 不足\\ \end{array}\right] }$ |

| 表 2 物场分析的6种一般解法 Table 2 Six kinds of general solutions about substance-field analysis |

|

图 3 效应不足模型 Figure 3 Insufficient effect model |

根据对技术系统效应不足问题的分析,可能是工具M2对工件M1的作用不足,也可能是场M3的作用效应不足。

针对效应不足问题,查询表2,可以选择一般解法4~6来求解。这里假设M1、M2一定时,功能的不足表现为场的效应程度不足,那么需要对场进行求解,故选用一般解法4,即引入场

| $ { \varphi {M_3} = \varphi \left[\begin{array}{*{20}{c}} F,& c_{31},& v_{31}\\ & c_{32},& v_{32}\\ & \vdots& \vdots\\ & c_{3n},& v_{3n} \end{array}\right] = \left[\begin{array}{*{20}{c}} F^\prime,& c_{31},& {v_{31}}^\prime\\ & c_{32},& {v_{32}}^\prime\\ & \vdots& \vdots\\ & c_{3n},& {v_{3n}}^\prime \end{array}\right]= {M_3}^\prime }$ |

实际上,也可以对M3的对象或者特征实施主动变换,分析方法与量值实施的主动变换一样,这里不再展开具体分析。根据传导变换法则,场M3实施主动变换后将引起复合事元A1、A2、A3发生被动传导变换,则有

| ${ \begin{split} \quad \;\;\;\,{T}_{\phi 1}{A}_{1}(M_1,M_3) = {T}_{\phi 1} &\left[\begin{array}{*{20}{l}} 动作,& 施动对象,& {M_{3}}\\ & 接受对象,& M_{1}\\ & 作用效应,& 不足 \end{array}\right] =\\ &\left[\begin{array}{*{20}{l}} 动作,& 施动对象,& {M_{3}}^\prime\\ & 接受对象,& M_{1}\\ & 作用效应,& 有效 \end{array}\right]= \\ &{A}_{1}^{\prime }\left({M}_{1},{M}_{3}{}^{\prime }\right) \end{split} }$ |

| ${ \begin{split} \quad \;\;\; {T}_{\phi 2}{A}_{2}\left({M}_{2},{M}_{3}\right) = {T}_{\phi 2} &\left[\begin{array}{*{20}{l}} 动作,& 施动对象,& M_{3}\\ & 接受对象,& M_{2}\\ & 作用效应,& 不足 \end{array}\right] =\\ &\left[\begin{array}{*{20}{l}} 动作,& 施动对象,& {M_{3}}^\prime\\ & 接受对象,& M_{2}\\ & 作用效应,& 有效 \end{array}\right]= \\ &{A}_{2}{}^{\prime }\left({M}_{2},{M}_{3}{}^{\prime }\right) \end{split} }$ |

| ${ \begin{split} {T}_{\phi 3}{A}_{3}\left({M}_{1},{M}_{2},{M}_{3}\right) = {T}_{\phi 3} &\left[\begin{array}{*{20}{l}} 动作,& 施动对象,& M_{2}\\ & 接受对象,& M_{1}\\ & 支配对象,& M_{3}\\ & 作用效应,& 不足 \end{array}\right] =\\ &\left[\begin{array}{*{20}{l}} 动作,& 施动对象,& {M_{2}}\\ & 接受对象,& M_{1}\\ & 支配对象,& {M_{3}}^{\prime }\\ & 作用效应,& 有效 \end{array}\right]= \\ &{A}_{3}{}^{\prime }\left({M}_{1},{M}_{2},{M}_{3}{}^{\prime }\right) \end{split} }$ |

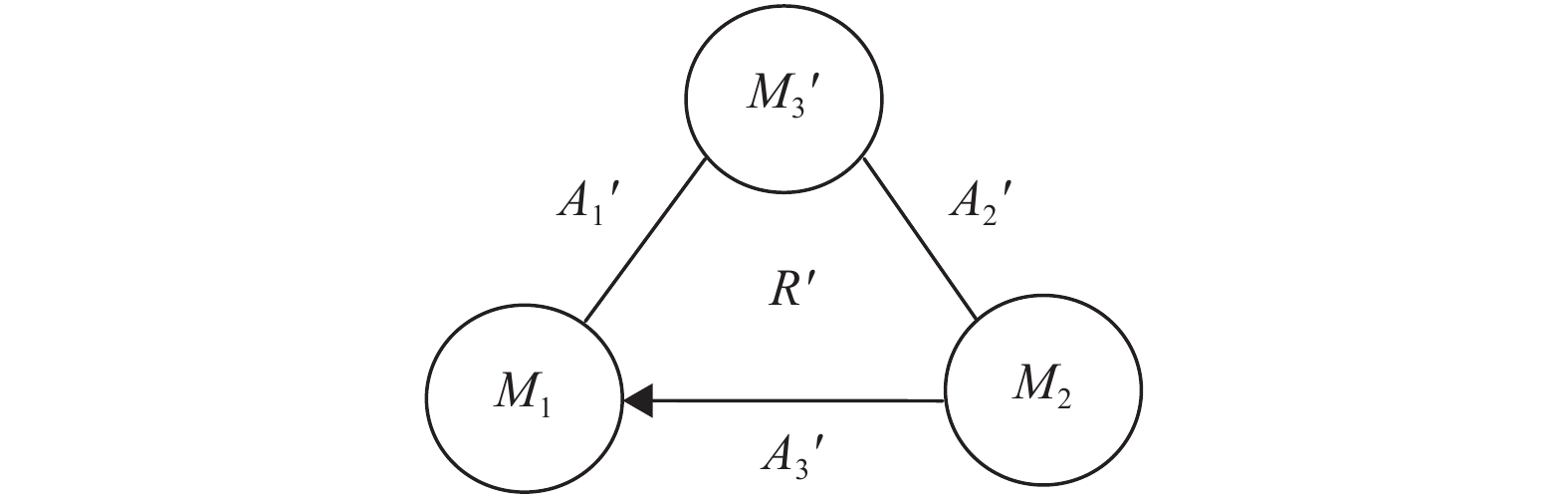

经过一系列的可拓与变换后,最终得到具体的求解方案。复合关系元发生被动传导变换有

| ${ \begin{split} {T}_{\phi 4}R\left({M}_{1},{M}_{2},{M}_{3}\right) = {T}_{\phi 4} &\left[\begin{array}{*{20}{l}} 效应关系,& 前项,& M_{1}\\ & 后项,& M_{2}\\ & 关联媒介,& M_{3}\\ & 效应程度,& 不足 \end{array}\right] =\\ &\left[\begin{array}{*{20}{l}} 效应关系,& 前项,& {M_{1}}\\ & 后项,& M_{2}\\ & 关联媒介,& {M_{3}}^{\prime }\\ & 效应程度,& 有效 \end{array}\right]= \\ &R\text{'}\left({M}_{1},{M}_{2},{M}_{3}{}^{\prime }\right) \end{split} }$ |

经过上述的求解分析,求解后的有效完整的物场模型如图4所示。

|

图 4 求解后的模型 Figure 4 Model after solution |

实际使用中,可以将上述过程视作一个具体的物场模型的一般解法的拓展与变换的特定规则(这里是一般解法4的拓展变换规则,其他解法类似),直接利用这个规则得到待求解系统的一个解决方案,不需具体重复这个过程。

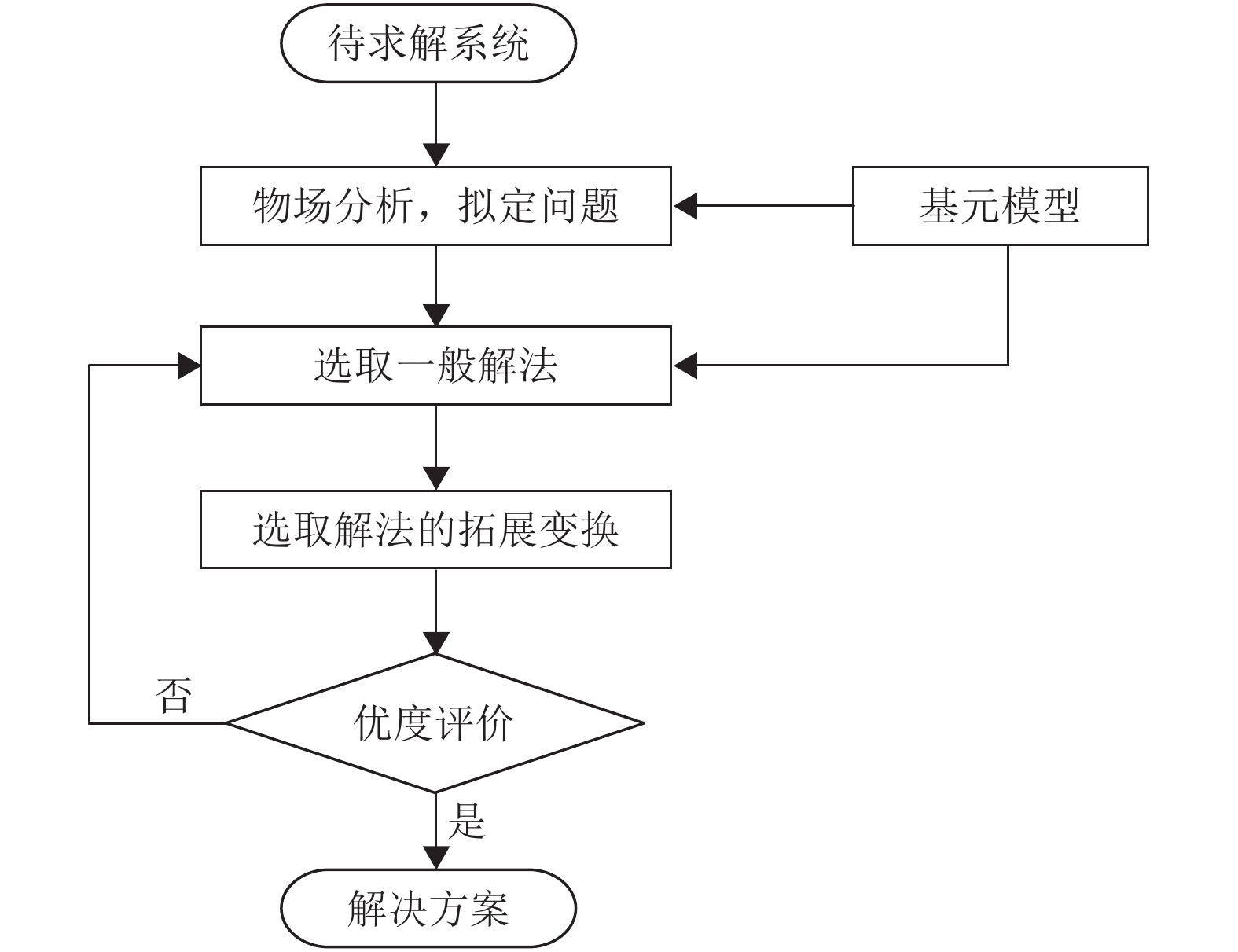

2.2 求解流程针对创新问题的求解,设计物场−可拓创新方法的求解流程图,如图5所示。具体的流程为:(1) 选取存在问题的技术系统,初步分析当前技术系统存在的问题,缩小问题区域范围;(2) 对存在问题的区域进行具体描述,并构建物场模型,采用基元模型描述物场模型;(3) 判断上述物场模型的类型,根据问题类型选择相对应的一般解法;(4) 运用选定的一般解法的基元模型进行拓展分析和可拓变换,以生成具体的创意或方案;(5) 利用优度评价法对生成的创意或解进行优度评价,选择最优创意或解,结束求解。若所选择的最优创意或解不能改善技术系统,则需重新判断物场模型的类型,再求解问题。

|

图 5 问题求解流程 Figure 5 Problem solving process |

稠油是一种密度大、黏度高、流动性差的石油,在输送的过程中需要消耗大量的能量才能克服其流动流阻。由于水的黏度(1.005 mPa·s)与稠油的黏度(>50 mPa·s)相差较大,而两者的密度相近,因此有学者提出,以环状流的流型输送稠油(水包裹稠油)能减少流动摩擦的损失。环状流的形成与流动,是本文选择的一个技术系统。

3.2 分析物场模型,确定问题在液体的流动中,特别是两相流或多相流,压力是驱动流动的关键因素,因此,在选择的技术系统中,压力场是发生效应的物理场。环状流是特殊的两相流(由环状水相和中心油相组成)流型,仅仅依靠压力场和普通管道难以在输送初期形成完整的环状流流型。构建物场模型如图6所示,其中,M1是环状流S1的物元模型 ,M2是普通管道S2的物元模型,M3是压力场F的物元模型,A3是管道S2对环状流S1产生作用的复合事元模型,R是M1和M2效应关系的复合关系元模型。

|

图 6 现有系统的物场模型 Figure 6 Substance-field model of existing system |

根据上述分析,将油水环状流形成的技术系统的物场模型,用基元描述为

| $\;\; { {M}_{1} \text = \left[\begin{array}{*{20}{l}} S_{1},&流型,&环状流\\ &阻力,& 小 \end{array}\right] }$ |

| $\quad\quad { {M}_{2} \text = \left[\begin{array}{*{20}{l}} S_{2},&输入口数目,&1个\\ &形状,& 直管 \end{array}\right] }$ |

| $\quad\quad\quad { {M}_{3} \text = \left[\begin{array}{*{20}{l}} F,&来源,&压力\\ &作用方式,& 形成流动 \end{array}\right] }$ |

| ${ {A}_{3}\left({M}_{1},{M}_{2},{M}_{3}\right) \text = \left[\begin{array}{*{20}{l}} 驱动,&施动对象,&{M}_{2}\\ &接受对象,& M_{1}\\ &支配对象,& M_{3}\\ &作用效应,& 不足 \end{array}\right] }\quad\quad$ |

| ${ R\left({M}_{1},{M}_{2},{M}_{3}\right) \text = \left[\begin{array}{*{20}{l}} 效应关系,&前项,&{M}_{2}\\ &后项,& M_{1}\\ &关联媒介,& M_{3}\\ &效应程度,& 不足 \end{array}\right] }$ |

分析当前物场模型发现,普通管道S2无法快速形成完整的环状流S1,故物场模型是效应不足模型。查询表2,选择一般解法6,即引入第三种物质

技术系统中环状流的难以形成与普通管道S2的结构有关,因此,根据环状流水包裹稠油的特点与一般解法6的启示(即把解法6作为一种拓展变换),先由普通管道物元M2拓展变换出能够实现环状流流型的环隙喷嘴结构关系元R1,包含管道S2与进油管S3的连接关系R2和管道S2与进水管S4的连接关系R3。这个结构是对普通管道增加2个输入口,使输入端成“

| ${ {R}_{1} \text = \left[\begin{array}{*{20}{l}} 连接关系,&前项,&{R}_{2}\\ &后项,& R_{3}\\ &连接中介,& S_{2} \end{array}\right] }\;\;\;\;$ |

式中:

| ${ {R}_{2} \text = \left[\begin{array}{*{20}{l}} 嵌入关系,&前项,&{S}_{2}\\ &后项,& S_{3}\\ &轴线夹角,& {0}^{\circ }\\ &嵌入长度,& 5\;{d} \end{array}\right] }\;\;\;$ |

| ${ {R}_{3} \text = \left[\begin{array}{*{20}{l}} 焊接关系,&前项,&{S}_{2}\\ &后项,& S_{4}\\ &轴线夹角,& {90}^{\circ }\\ &接触方式,& 相贯 \end{array}\right] }$ |

式中:d为输送管内径。

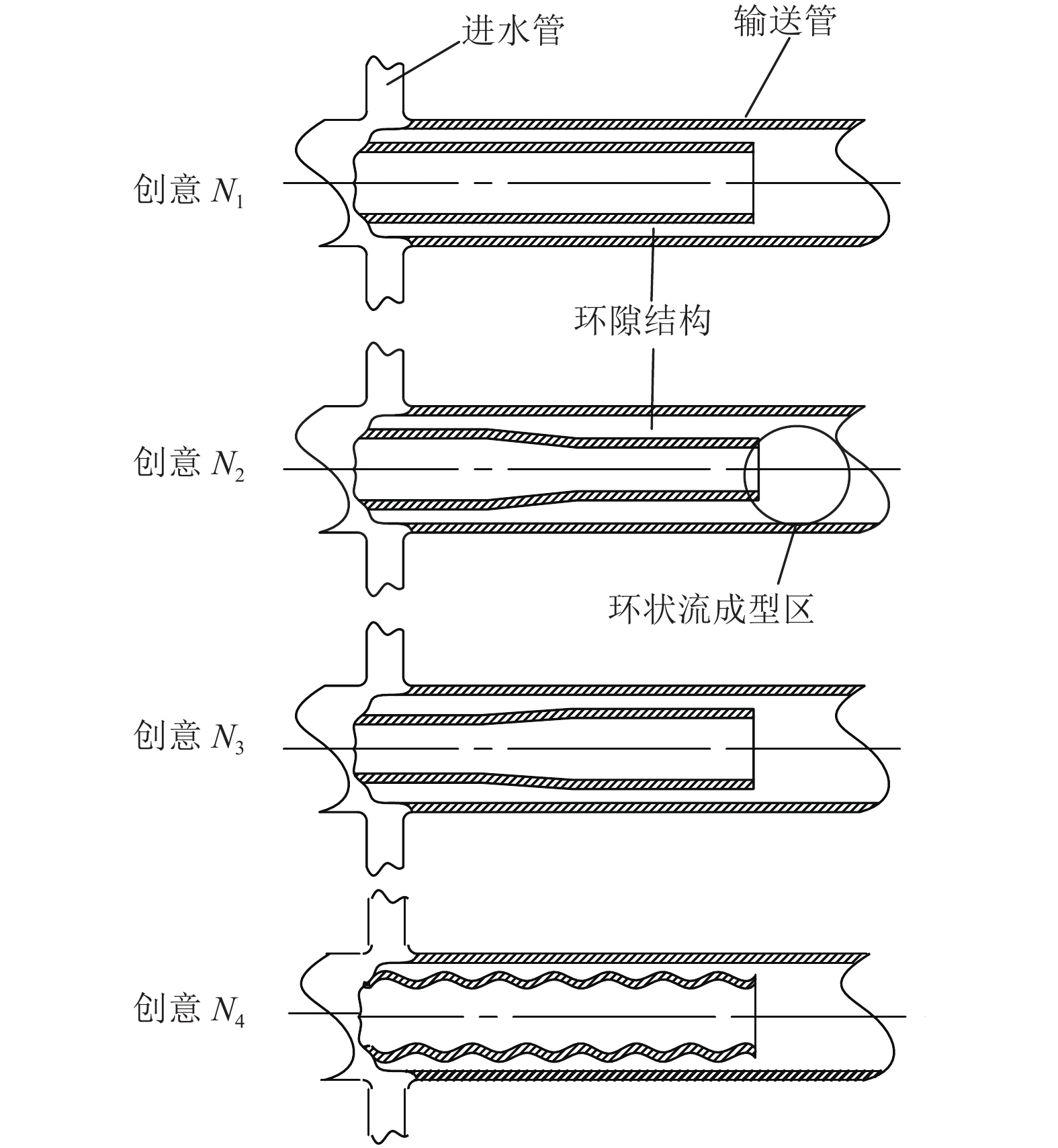

这种环隙喷嘴结构是一种关于S2在一般解法6拓展变换基础上的具体结构创意,R1对应的具体结构如图7所示的创意N1。

|

图 7 创意结构示意图 Figure 7 Schematic diagram of scheme structure |

通过对连接关系R2和R3的结构分析发现,进水管S4、进油管S3、普通管道S2都具有相对独立性,进而对这些独立的结构进行第二次可拓变换,以获得其他创意。

进油管S3作为环状流中心油相的输入管,其伸入普通管道内的管段形状对环状流的形成具有重要影响。在环隙喷嘴结构R1中,进油管S3的物元模型M4的形状是直管形,继续对物元M4的“形状”特征进行量值发散分析。

| ${ \begin{array}{l} {M}_{4}=(进油管{S}_{3},伸入段形状,直管) \\ {\text{┫}}\left\{ \begin{array}{l} {M}_{4}{}^{\prime }=(进油管{S}_{3}{}^{\prime },伸入段形状,渐缩形)\\ {M}_{4}{}^{\prime \text{}\prime }=(进油管{S}_{\text{3}}{}^{\prime \text{}\prime },伸入段形状,渐扩形)\\ {M}_{4}{}^{\prime \text{}\prime \text{}\prime }=(进油管{S}_{3}{}^{\prime \text{}\prime \text{}\prime },伸入段形状,波浪形)\end{array}\right.\end{array} }$ |

根据发散分析,运用置换法以

上述4种创意的不同之处是进油管的形状。因此,针对进油管的形状,对4种创意进行优度评价,选取最优创意。

1) 首次评价

上述4种创意环隙喷嘴结构都能够形成水包裹稠油的环状流,都能解决原来的物场模型效应不足问题,故可继续对4种创意做下一步的优度评价。

2) 选取衡量指标

设计的技术系统是为了实现油水环状流,因此在选择衡量指标时应关注流型的情况,同时考虑制造工艺和结构的复杂性,设衡量指标集为

| $ {\rm{MI}} = \left\{ {{\rm{M{I}}_1},{\rm{M{I}}_2},{\rm{M{I}}_3}} \right\} $ |

式中:

3) 确定权系数

分析上述创意结构对环状流成型的影响以及调查相关研究资料,对3个衡量指标的重要程度进行权系数分配,分别为:

4) 建立关联函数,计算关联度并规范化

3个衡量指标属于定性表征,相对离散,均建立简单关联函数ki (xi)(i=1,2,3)。

| $ {k}_{i}\left({x}_{i}\right)=\left\{\begin{array}{l}\text{ }2\text{ },\text{ }{x}_{i}=极简单/极简单/极稳定\\ \text{ }1\text{ },\text{ }{x}_{i}=简单/简单/稳定\\ \text{ }0\text{ },\text{ }{x}_{i}=一般\\ -1\text{ },\text{ }{x}_{i}=复杂/复杂/不稳定\\ -2\text{ },\text{ }{x}_{i}=极复杂/极复杂/极不稳定\end{array}\right. $ |

设xij表示创意Nj关于衡量指标MIi的取值,关联度为ki(xij)(j=1,2,3,4)。4种创意中,创意N1的结构最简单,取值k1(x11)=1;其次是创意N2和N3,取k1(x12)=0,k1(x13)=0;创意N4的波浪形结构相对复杂,取k1(x14)=−1。关于制造工艺性,直管相对是最容易制造的,取k2(x21)=2,其次是渐扩管和渐缩管,取k2(x22,x23)=1,而波浪管的制造最困难,取k2(x24)=−2。一般情况下,稠油的输入流速会比水的输入流速快,环状流成型稳定性与管道中流体的压降有关,直管结构特性相对一般,取k3(x31)=0。波浪管的结构也能形成环状流,但是形成环状流初期的稠油会出现一定程度的波动,取k3(x34)=−1;渐缩管在形成环状流初期,由于稠油的流动压力上升趋势大,管道整体压力呈上升趋势,而相同条件下渐扩管结构中稠油压力的下降趋势大。因此管道整体压力呈下降趋势,通过对比分析,渐扩管结构的压降会小于渐缩管的压降,而压降越小,越有利于环状流的稳定成型,取k3(x32) =−1,k3(x33)=2。

根据规范关联公式

| $ {K_i}\left( {{x_{ij}}} \right) = \frac{{{k_i}\left( {{x_{ij}}} \right)}}{{\mathop {\max }\limits_{j = 1}^4 | {{k_i}\left( {{x_{ij}}} \right)} |}} $ |

对各关联值进行规范化。

5) 优度计算

用

| 表 3 各创意的优度评价 Table 3 Optimization evaluation of each scheme |

由计算所得的优度值可知,创意N3的优度值最大,后续可选择创意N3进行细化的结构设计。

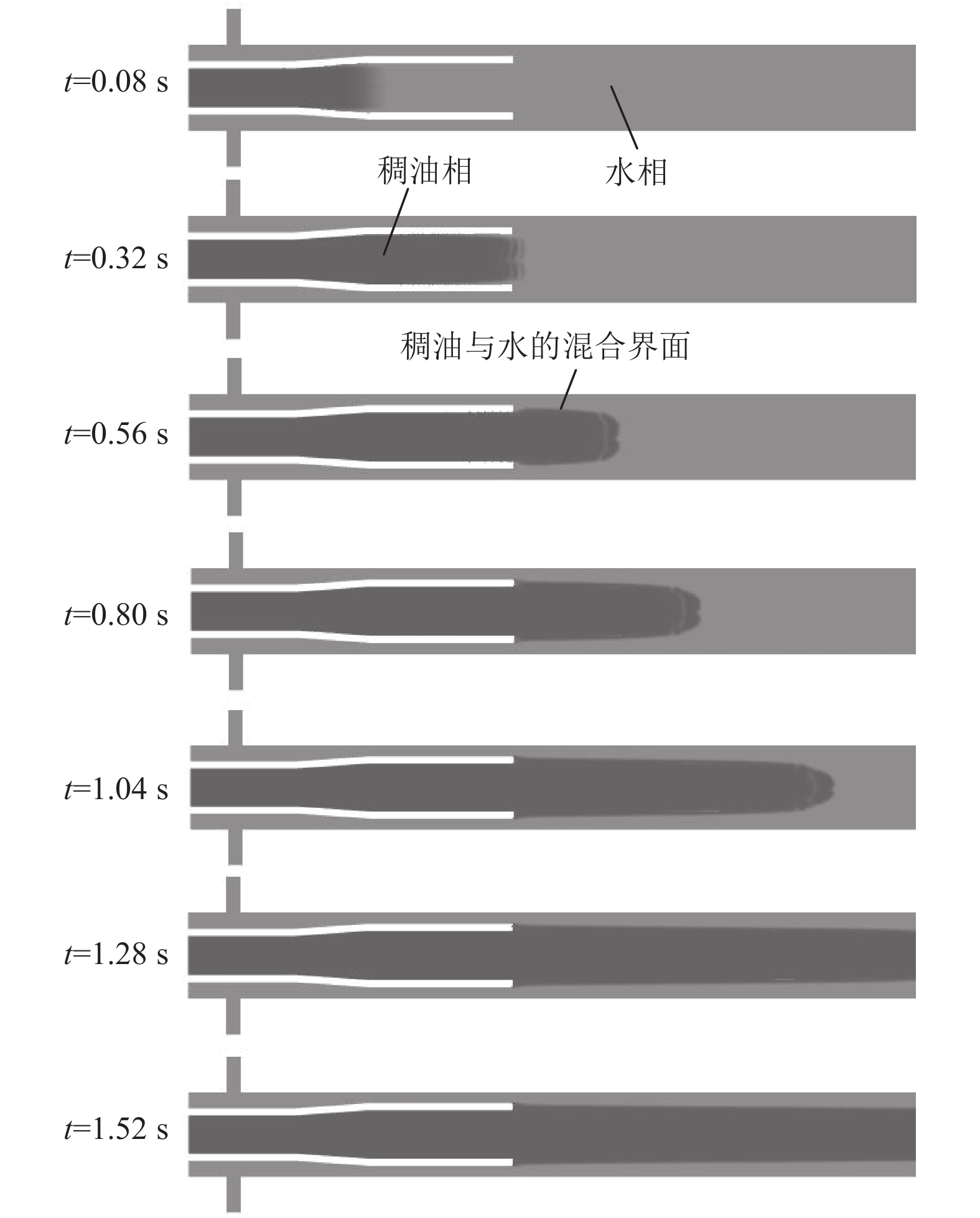

通过仿真分析,创意N3在不同时间t形成环状流的相场云图如图8所示。其中,白色区域为进油管的壁厚,灰色区域为水相,黑色区域为稠油相,其他颜色代表稠油与水的混合流体。

|

图 8 创意N3环状流形成过程 Figure 8 Formation process of annular flow of N3 |

(1) 针对TRIZ中物场分析的求解模型相对固定的缺点,结合基元模型的形式化和可拓性特点,用基元模型对物场模型的各元素及各元素之间的关系进行具体化、形式化描述,使物场模型的元素具有可拓性,从而扩大物场分析方法的求解范围。

(2) 用基元模型描述物场分析的一般解法,建立了物场−可拓创新方法的求解流程,为物场−可拓创新方法的实际应用奠定基础。

(3) 应用物场−可拓创新方法设计了油水环状流喷嘴结构,验证了物场−可拓创新方法指导产品创新设计的可行性。

| [1] |

连宇博, 刘贵宾, 白莹雪. 浅谈技术创新和新产品研发对企业发展的重要性[J].

中国石油和化工标准与质量, 2017, 37(20): 29-30.

LIAN Y B, LIU G B, BAI Y X. The importance of technological innovation and the research & development of new product to enterprise development[J]. China Petroleum and Chemical Standard and Quality, 2017, 37(20): 29-30. DOI: 10.3969/j.issn.1673-4076.2017.20.013. |

| [2] |

江帆, 陈江栋, 戴杰涛. 创新方法与创新设计[M]. 北京: 机械工业出版社, 2019.

|

| [3] |

李仔浩, 杨春燕, 李文军. 可拓创新方法在发电机创新设计中的应用[J].

广东工业大学学报, 2020, 37(1): 1-6.

LI Z H, YANG C Y, LI W J. An application of extension innovation method in generator innovation design[J]. Journal of Guangdong University of Technology, 2020, 37(1): 1-6. DOI: 10.12052/gdutxb.190115. |

| [4] |

王体春, 华洋, 秦家祺. 基于可拓本体蕴含系的产品方案可拓设计模型[J].

广东工业大学学报, 2021, 38(2): 1-9.

WANG T C, HUA Y, QIN J Q. An extension scheme design model of complex product based on extension ontology implication system[J]. Journal of Guangdong University of Technology, 2021, 38(2): 1-9. DOI: 10.12052/gdutxb.200086. |

| [5] |

唐文艳, 吕文阁, 张晓伟, 等. 折叠纸打印夹的创新设计[J].

广东工业大学学报, 2017, 34(1): 15-18.

TANG W Y, LYU W G, ZHANG X W, et al. An innovation design of print clip for folded paper[J]. Journal of Guangdong University of Technology, 2017, 34(1): 15-18. DOI: 10.12052/gdutxb.160133. |

| [6] |

李苏洋, 杨春燕, 张晓伟, 等. 运用可拓学与TRIZ方法解决矛盾问题[J].

广东工业大学学报, 2013, 30(1): 7-12.

LI S Y, YANG C Y, ZHANG X W, et al. The application of Extenics and the TRIZ theory in solving contradictory problems[J]. Journal of Guangdong University of Technology, 2013, 30(1): 7-12. DOI: 10.3969/j.issn.1007-7162.2013.01.002. |

| [7] |

江帆, 卢浩然, 陈玉梁, 等. 基于TRIZ与可拓学的可变面积方桌设计[J].

广东工业大学学报, 2019, 36(4): 108-112.

JIANG F, LU H R, CHEN Y L, et al. Designing a variable area square table based on TRIZ and Extenics[J]. Journal of Guang -dong University of Technology, 2019, 36(4): 108-112. DOI: 10.12052/gdutxb.180145. |

| [8] |

江帆, 陈玉梁, 陈江栋, 等. 基于TRIZ与可拓学的盘类铸件打磨方案设计[J].

广东工业大学学报, 2019, 36(2): 20-25.

JIANG F, CHEN Y L, CHEN J D, et al. Design of a grinding equipment based on TRIZ and Extenics[J]. Journal of Guangdong University of Technology, 2019, 36(2): 20-25. DOI: 10.12052/gdutxb.180149. |

| [9] |

江帆. TRIZ与可拓学比较及融合机制研究[M]. 北京: 北京理工大学出版社, 2015.

|

| [10] |

周贤永, 陈光. TRIZ40条发明原理的可拓变换表达式研究[J].

科技进步与对策, 2011, 28(5): 107-114.

DOI: 10.3969/j.issn.1001-7348.2011.05.023. |

| [11] |

郭恒发, 李兴森, 刘仁湖. 融合可拓学与TRIZ的产品设计创意生成方法——以手机充电器产品设计为例[J].

广东工业大学学报, 2020, 37(5): 7-12.

GUO H F, LI X S, LIU R H. A creative generation method of product design based on Extenics and TRIZ—taking the design of mobile phone charger as an example[J]. Journal of Guangdong University of Technology, 2020, 37(5): 7-12. DOI: 10.12052/gdutxb.200042. |

| [12] |

陈晓菁, 成思源, 杨雪荣. 面向专利产品创新设计的可拓变换方法研究[J].

包装工程, 2020, 41(24): 137-142.

CHEN X J, CHENG S Y, YANG X R. Extension transform method for patent product innovation design[J]. Packaging Engineering, 2020, 41(24): 137-142. |

| [13] |

李千静, 成思源, 陈晓菁, 等. 基于可拓学与CAI技术的无尘黑板专利规避设计[J].

广东工业大学学报, 2021, 38(2): 20-25.

LI Q J, CHENG S Y, CHEN X J, et al. A patent evasion design of dust-free blackboard based on extension and CAI technology[J]. Journal of Guangdong University of Technology, 2021, 38(2): 20-25. DOI: 10.12052/gdutxb.200122. |

| [14] |

张文林, 成思源, 杨雪荣. 基于基元理论的改进功能分析方法研究[J].

广东工业大学学报, 2019, 36(1): 10-15.

ZHANG W L, CHENG S Y, YANG X R. A research on improved function analysis method based on basic element[J]. Journal of Guangdong University of Technology, 2019, 36(1): 10-15. DOI: 10.12052/gdutxb.180096. |

| [15] |

楼炯炯, 桂方志, 任设东, 等. 基于可拓创新方法的改进TRIZ研究[J].

计算机集成制造系统, 2018, 24(1): 127-135.

LOU J J, GUI F Z, REN S D, et al. Improved TRIZ based on extension innovation method[J]. Computer Integrated Manufacturing Systems, 2018, 24(1): 127-135. |

| [16] |

杨春燕. 可拓创新方法[M]. 北京: 科学出版社, 2017.

|

| [17] |

简兆辉, 刘晓敏, 王自伟. 基于扩展物质−场分析法的标准解应用过程[J].

机械设计与研究, 2010, 26(6): 15-18.

JIAN Z H, LIU X M, WANG Z W. Application process of standard solution based on extended Su-field analysis[J]. Machine Design and Research, 2010, 26(6): 15-18. |

| [18] |

林贵杰, 刘晓敏, 闫盛青, 等. 物场分析的可拓方法研究[J].

机械制造与自动化, 2019, 30(3): 115-198.

LIN G J, LIU X M, YAN S Q, et al. Study of extension method of field analysis[J]. Machine Building & Automation, 2019, 30(3): 115-198. |

2022, Vol. 39

2022, Vol. 39