2. 广东工业大学 机电工程学院, 广东 广州 510006

2. School of Electromechanical Engineering, Guangdong University of Technology, Guangzhou 510006, China

流分析方法是现代发明问题的解决理论(Theory of the Solution of Inventive Problems, TRIZ)中广泛应用于解决技术系统中矛盾问题的工具。复杂的技术系统中往往存在着物质流、能量流和信息流的传递与转换[1]。不同的流在技术系统中起着不同的作用,通过流分析可以清晰准确地找到流中存在的问题,接着采取各种办法来加强有益流,消除有害流,进而解决技术系统中的问题[2]。近些年,国内外利用流分析解决矛盾问题获得了许多研究成果,如文献[3]针对复杂机电系统设计中存在的功能耦合问题,提出了基于流分析的耦合参数寻找方法,有效地改善了复杂机电系统功能之间的强耦合性;文献[4]运用TRIZ流分析的分析问题模型,针对印刷电子试验台在印刷电子产品制备过程中存在的问题,进行改进设计;文献[5]运用TRIZ中的流分析的分析问题模型,对丝网印刷试验台进行优化设计,使试验台印刷效果更好;文献[6]针对目前CAI软件现状,对产品创新过程进行研究,提出一种基于流分析的辅助创新设计专家系统。

可拓学是一门研究对象的可扩展性的方法以及用形式化模型解决现实世界中各种矛盾问题的理论。可拓创新方法是用于生成创意的方法,它利用可拓学的基本理论,建立了方便、易学、易操作的模型化与定量化相结合的方法,应用于各领域的创新和解决矛盾问题。为了使人们能够按照一定的程序推导出新产品创意或得到解决矛盾问题的策略,并进一步让计算机帮助人们生成新产品创意或解决矛盾问题的策略,可拓创新方法中采用形式化语言表达事、物、关系和问题,建立了以基元(对象、特征、量值)为逻辑细胞的形式化模型,称为可拓模型[7-8]。在可拓创新方法中,针对所研究事物对象构建可拓模型,同时建立了表达事物拓展规律的拓展分析方法。近些年,可拓创新方法得到了广泛应用。文献[9]可拓基元模型表达无尘黑板的功能信息,并结合TRIZ和发散树方法对无尘黑板进行创新设计;文献[10]提出一种集成TRIZ与可拓学的创新设计方法,建立方桌的可拓模型,对其实施可拓变换,得到面积可变的方桌设计方案;文献[11]针对现有发电机缺点,建立了发电机的基元模型,利用拓展分析与可拓变换,形成了多种解决缺陷的创意设计;文献[12]通过建立手机的可拓模型,结合TRIZ理论和可拓变换方法,对手机充电器进行创新设计。

TRIZ中现有的流分析方法只能人工操作,可以引导工程技术人员找到技术系统中的缺陷,但无法利用计算机实现,难以为智能设计提供知识支撑。本文基于可拓创新方法中的可拓模型建立方法和拓展分析方法,结合流与流分析,提出可拓流模型建立方法,为处理技术系统中的矛盾问题提供了新的模型化方法,也为下一步获得解决技术系统中矛盾问题的可拓知识打下了良好基础。同时可拓流模型的建立也为进一步利用流分析进行智能设计提供了可能。

1 流分析与可拓创新方法 1.1 流与流分析现代TRIZ把流定义为:物质、能量(场)和信息在技术系统中的运动。在多年的TRIZ应用实践中,研究人员发现,仅仅用“静止”或“动态”的状态来描述技术系统中组件的运动已显得过于简单,而实际情况往往复杂得多,如何对其进行有效的描述,往往成为分析该技术系统的前提[13]。流的基本属性是连续和运动。因此,流被用来描述技术系统中这种非常普遍的运动形式。从功能角度出发,流被分为有益流、过度流、不足流和有害流等[14]。其中有益流是物体(物质、能量或信息)执行了一个有用功能的流,或者是一个执行了有用功能的物体的流;过度流是指流量过大或过量的流,是一种过度的有益流;不足流是指有用流因自身和外界因素的相互影响而形成了在导通性和利用率上有缺陷的流,产生了作用不足;有害流是指一个执行了有害功能的物体(物体、能量和信息)的流[15-17]。

流分析是一种识别技术系统内的物质、能量(场)和信息流动缺陷的分析方法。跟TRIZ中物场分析和功能分析不同,它是根据系统内外部物质、能量(场)和信息的流动,识别出技术系统中的有害流和有缺陷的流,弥补了物场分析和功能分析的不足[18]。流分析的独有特点是把物质、能量和信息都抽象地用“流”概念来代替,找到共性问题,由此提出共性解决方案。运用流分析,可以很好地找到待分析的技术系统中问题的切入点,有效地找到最小问题区域中的各种流的实际状态,从而清晰地找出矛盾问题所在,这样往往能够很好解决用经典TRIZ理论无法解决的一些问题[19]。

1.2 可拓创新方法可拓创新方法的理论与方法有很多,其中包括可拓模型建立方法、拓展分析与可拓变换方法、优度评价方法等,现已在众多工程行业中有广泛的推广和使用。下面介绍本文研究中将会用到的一些方法。

1.2.1 可拓模型建立方法为了形式化、模型化表示物、事和关系,可拓学中建立了物元、事元和关系元的概念,它们是可拓学的逻辑细胞,统称为基元[7],以基元为逻辑细胞建立的形式化模型,称为可拓模型。

基元的三要素为对象

| $ B = (O,\quad C,\quad V) = \left[\begin{array}{*{20}{c}} {O,}&{{c_1},}&{{v_1}}\\ {}&{{c_2},}&{{v_2}}\\ {}& \vdots & \vdots \\ {}&{{c_i},}&{{v_i}} \end{array}\right] $ |

式中:

若基元

| $ B(t)=(O(t),\quad C,\quad V(t)) = \left[\begin{array}{*{20}{c}} {O(t),}&{{c_1},}&{{v_1(t)}}\\ {}&{{c_2},}&{{v_2(t)}}\\ {}& \vdots & \vdots \\ {}&{{c_i},}&{{v_i(t)}} \end{array}\right] $ |

要描述实际问题,往往是非常复杂的,因此需要根据描述对象的不同,使用物元、事元和关系元复合的形式来表达,统称为复合元[20]。复合元有很多种情况,这里将要介绍本文用到的物元与事元形成的复合元:若有物元M=(Om,cm,vm)和事元A=(Oa,ca,va),则A(M)=(Oa,ca,M)、Mv(A)=(Om,cm,A)及Mo(A)=(A,cm,vm)均为物元和事元形成的复合元。对于事元的某个特征的量值为物元的复合元模型可以表示为

| $ A(M) = \left[\begin{array}{*{20}{c}} {O_a,}&{{c_{a1}},}&M\\ {}&{{c_{a2}},}&{{v_{a2}}}\\ {}& \vdots & \vdots \\ {}&{{c_{an}},}&{{v_{an}}} \end{array}\right] $ |

式中:特征

当需要考虑时间时,常常用动态复合元形式化表示。本文主要用到动态事元和动态物元的复合元,表示为

| $ A(M)(t) = \left[\begin{array}{*{20}{c}} {O_a(t),}&{{c_{a1}},}&M\\ {}&{{c_{a2}},}&{{v_{a2}}}(t)\\ {}& \vdots & \vdots \\ {}&{{c_{af}},}&{{v_{af}(t)}} \end{array}\right] $ |

式中:特征

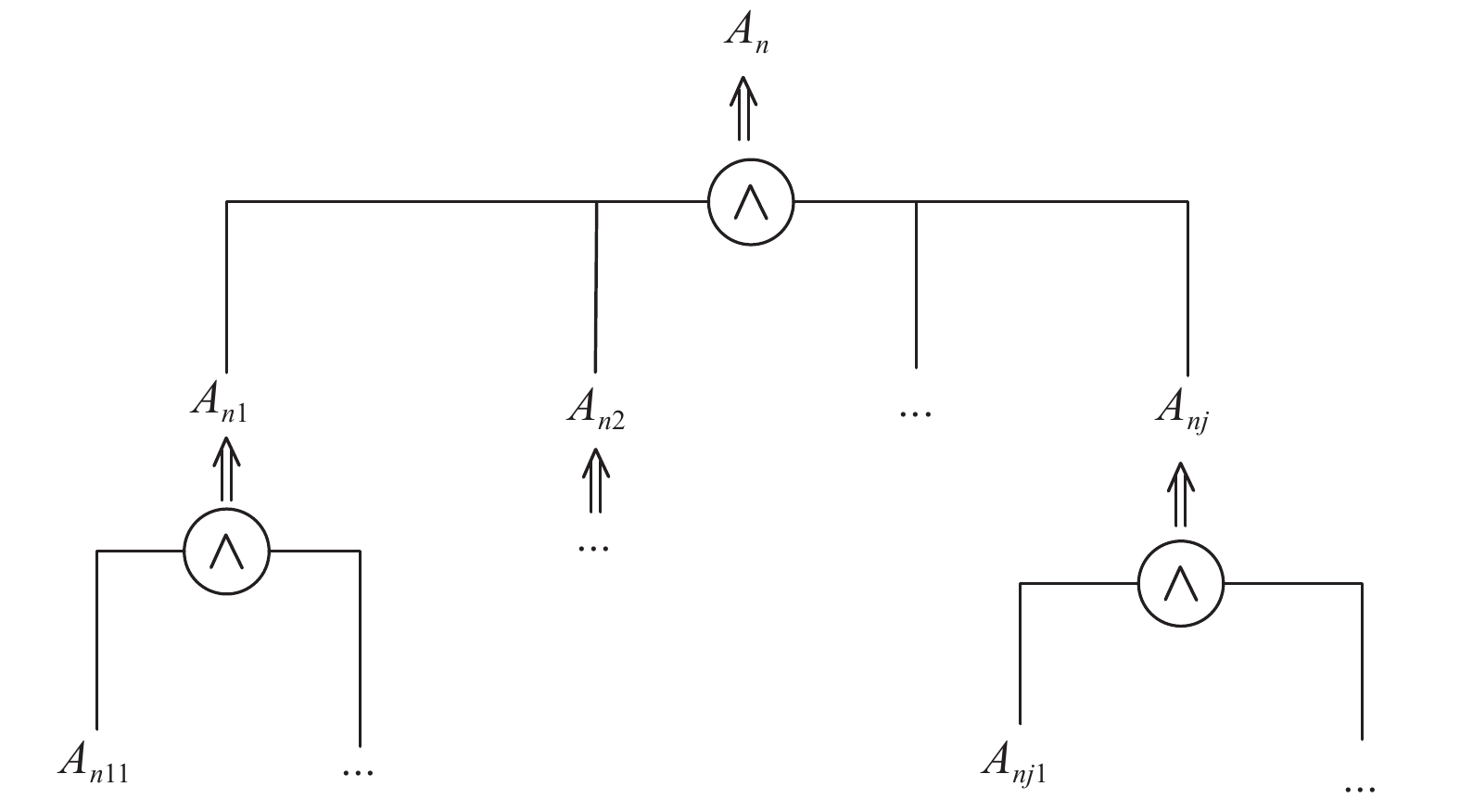

蕴含分析方法是拓展分析方法中的一种,它是根据物、事和关系的蕴含性,以基元为形式化工具而对物、事或关系进行的形式化分析,可用于分析事物之间的因果关系[21],以便找到根本原因,为解决矛盾问题提供思路。以事元的蕴含为例,对于两个基元

|

图 1 事元蕴含系 Figure 1 The implication system of the affair-elements |

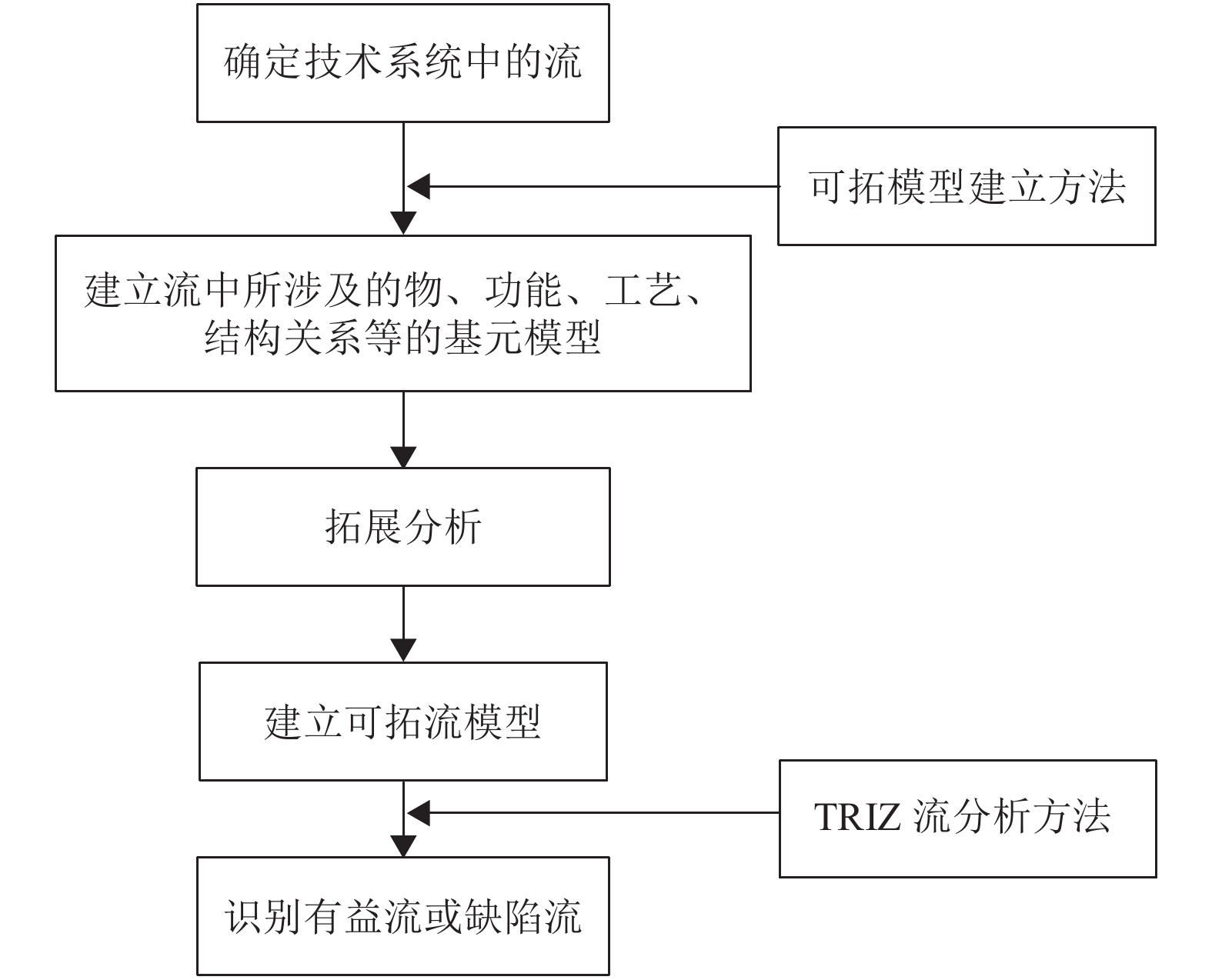

所谓可拓流模型,是针对利用可拓模型建立方法和拓展分析方法对流进行形式化分析所形成的模型。建立可拓流模型的步骤为

(1) 利用可拓学中的基元或复合元,建立流中所涉及的物、功能、工艺、结构关系等的可拓模型;

(2) 根据领域知识和拓展分析方法,获取上述可拓模型间的各种关系;

(3) 根据流分析方法,建立可拓流模型。

2.1 流中所涉及的对象的可拓模型本文以技术系统中的单一流为例开展研究,由于连续和运动是流的基本属性,因此采用动态基元[22]建立流中所涉及对象的可拓模型。

将流与流运动过程中所涉及到的物体用动态物元形式化表示为

| $ M(t) = \left[\begin{array}{*{20}{c}} {O_m(t),}&{{c_{m1}},}&{{v_{m1}}}(t)\\ {}&{{c_{m2}},}&{{v_{m2}}}(t)\\ {}& \vdots & \vdots \\ {}&{{c_{mn}},}&{{v_{mn}(t)}} \end{array}\right] $ |

式中:

将流与物体的相互作用及物体的功能,用多维动态事元形式化表示为

| $ A(t) = \left[\begin{array}{*{20}{c}} {O_a(t),}&{{c_{a1}},}&{{v_{a1}}}(t)\\ {}&{{c_{a2}},}&{{v_{a2}}}(t)\\ {}& \vdots & \vdots \\ {}&{{c_{ah}},}&{{v_{ah}(t)}} \end{array}\right] $ |

式中:

当需要同时考虑流作用的物体的位置、形状等特征时,常常用到动态事元和动态物元的动态复合元形式化表示

| $ A(M)(t) = \left[\begin{array}{*{20}{c}} {O_a(t),}&{{c_{a1}},}&M(t)\\ {}&{{c_{a2}},}&{{v_{a2}}}(t)\\ {}& \vdots & \vdots \\ {}&{{c_{af}},}&{{v_{af}(t)}} \end{array}\right] $ |

式中:特征

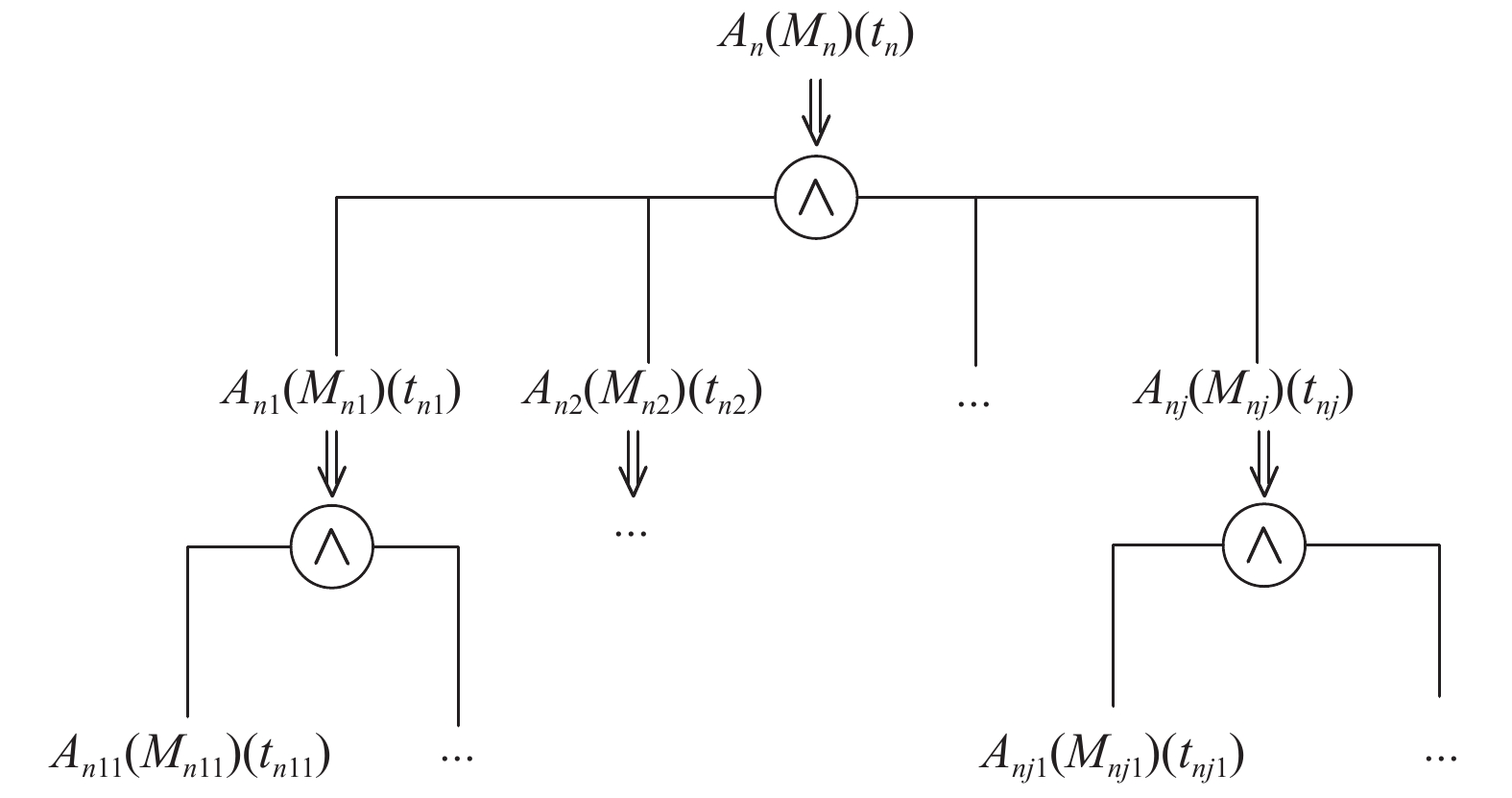

流在技术系统中是连续运动的。在运动过程中,流会对物产生作用,物又具有相应的功能,用2.1节的动态复合元

流在不同时刻对不同物的作用及物的功能之间存在因果蕴含关系[23]。根据1.2.2节中蕴含分析方法,假设

|

图 2 与蕴含系图示 Figure 2 And implication system |

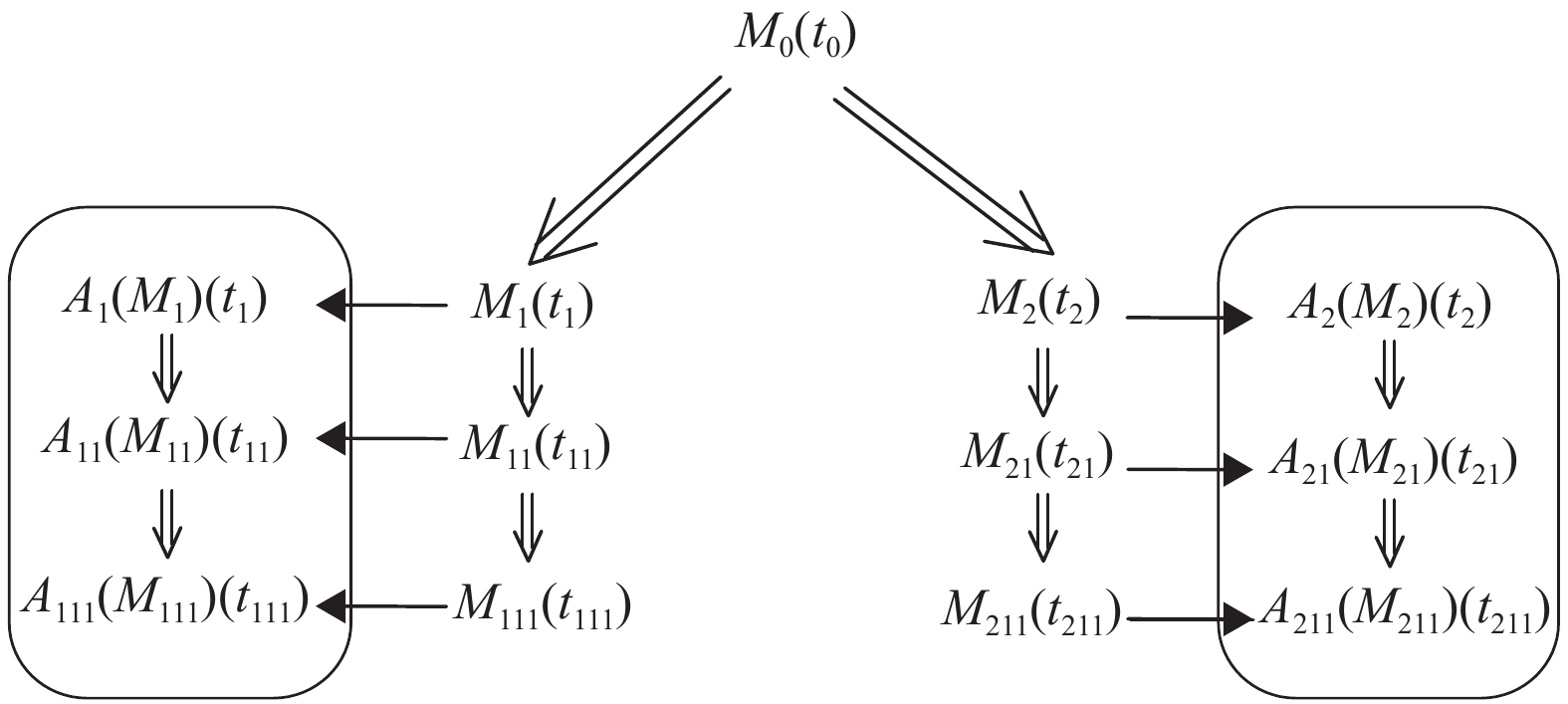

流在技术系统中的运动区域称为流的通道,复杂的技术系统中往往存在着多种流共同作用[18],形成多条不同流的不同通道,本文主要研究单一流在技术系统中运动的过程。流在不同的时间内往往会在技术系统中形成多条不同的子通道,在每一条完整的子通道中,流在不同的时间内会对流通道中的不同物产生相互作用。用动态复合元

|

图 3 可拓流模型示意图 Figure 3 Schematic diagram of extension flow model |

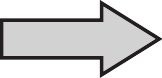

根据流分析方法和2.3节建立的可拓流模型,可以清晰准确地表示出流在技术系统中形成的不同子通道中对不同的物产生的不同作用,即

由此可形成基于可拓流模型和流分析方法识别有益流和有害流的方法一般流程,如图4所示。

|

图 4 基于可拓流模型和流分析识别有益流和有害流的一般流程 Figure 4 The general process of identifying beneficial and harmful flows based on the extension flow model and flow analysis |

某企业大量生产各种型号充电电源。充电电源的PCB(Printed Circuit Board)板生产出来之后,均采用“超声熔接工艺”对电源外壳进行封装。某种型号的手机充电电源在封装前测试,PCB板工作良好,但是在封装后测试,就会检测出5%产品无电流输出,拆开后发现贴片电容击穿[16]。

该企业已经做过检测及故障分析,初步分析原因为:超声封装前电路板是好的,超声封装后电路板无电流输出。由此判断: 超声封装工艺导致5%的废品率。此后进一步原因分析:在检测废品时发现,PCBA(Printed Circuit Board Assembly)上的贴片电容

根据上述分析,对充电电源内部超声波流所涉及的物、功能、工艺等,建立基元模型。

设t0时刻从超声封装设备中发出频率为15 kHz的超声波,其物元模型为

| $ {M}_{0}\left({t}_{0}\right)=\left(\begin{array}{ccc}超声波\left({t}_{0}\right),& 频率,& \text{15 kHz}\end{array}\right) $ |

该超声波依次在

| $ { {M_1}({t_1}) = \left[\begin{array}{*{20}{l}} {电源上壳({t_1})},&材质,&塑料\\ & 形状,& 长方形 \end{array}\right]}$ |

| $ { {M_{11}}({t_{11}}) = \left[\begin{array}{*{20}{l}} 电源上下壳接口({t_{11}}),&长度,&5 \;{\rm{cm}}\\ & 宽度,& 0.5 \;{\rm{cm}} \end{array}\right] }$ |

| ${ {M_{111}}({t_{111}}) = \left[\begin{array}{*{20}{l}} 电源外壳({t_{111}}),& 材质 ,& 塑料 \\ & 形状 ,& 长方形 \end{array}\right] }$ |

| ${ {M_{2}}({t_{2}}) = \left[\begin{array}{*{20}{l}} 变压器引脚({t_{2}}),& 材质,& 铁\\ & 形状,& 长方形 \end{array}\right] }$ |

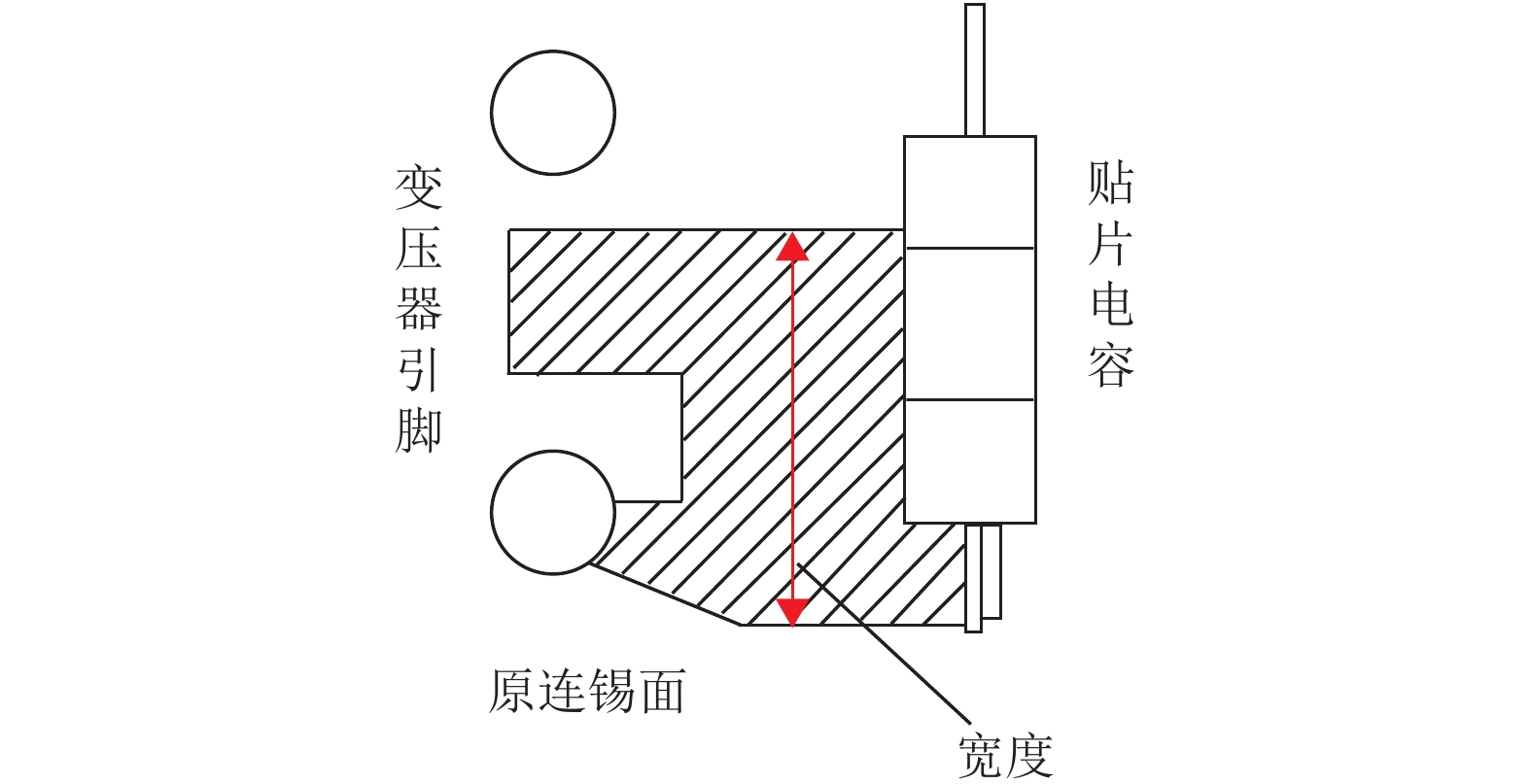

| $ { {M_{21}}({t_{21}}) = \left[\begin{array}{*{20}{l}} 连锡面({t_{21}}),& 宽度,& 12 \;{\rm{mm}}\\ & 位置,& S \end{array}\right] }$ |

| ${ {M_{211}}({t_{211}}) = \left[\begin{array}{*{20}{l}} 贴片电容({t_{211}}),& 材质,& 陶瓷细片\\ & 电压,& 25\;{\rm{V}} \end{array}\right] }$ |

其中:连锡面的位置的量值为S =“变压器引脚与贴片电容间”。

在

| $ { {A_{1}}({M_{1}})({t_{1}}) = \left[\begin{array}{*{20}{l}} 传播({t_{1}}),& 支配对象,& ({M_{0}})({t_{1}})\\ & 工具,& ({M_{1}})({t_{1}}) \end{array}\right] }$ |

| ${ {A_{11}}({M_{11}})({t_{11}}) = \left[\begin{array}{*{20}{l}} 传播({t_{11}}),& 支配对象,& ({M_{0}})({t_{11}})\\ & 工具,& ({M_{11}})({t_{11}}) \end{array}\right] }$ |

| ${ {A_{2}}({M_{2}})({t_{2}}) = \left[\begin{array}{*{20}{l}} 传播({t_{2}}),& 支配对象,& ({M_{0}})({t_{2}})\\ & 工具,& ({M_{2}})({t_{2}}) \end{array}\right] }$ |

| ${ {A_{21}}({M_{21}})({t_{21}}) = \left[\begin{array}{*{20}{l}} 传播({t_{21}}),& 支配对象,& ({M_{0}})({t_{21}})\\ & 工具,& ({M_{21}})({t_{21}}) \end{array}\right] }$ |

而在

| ${ {A_{111}}({M_{111}})({t_{111}}) = \left[\begin{array}{*{20}{l}} 熔接({t_{111}}),& 支配对象,& ({M_{111}})({t_{111}})\\ & 工具,& ({M_{0}})({t_{111}}) \end{array}\right] } $ |

在

| ${ {A_{211}}({M_{211}})({t_{211}}) = \left[\begin{array}{*{20}{l}} 震断({t_{211}}),& 支配对象,& ({M_{211}})({t_{211}})\\ & 工具,& ({M_{0}})({t_{211}}) \end{array}\right] }$ |

其中,将PCB板上连锡面能够传导超声波的长度,定义为连锡面的“宽度”,其示意图如图5所示。

|

图 5 PCB板上连锡面示意图 Figure 5 Schematic diagram of the tin surface on the PCB board |

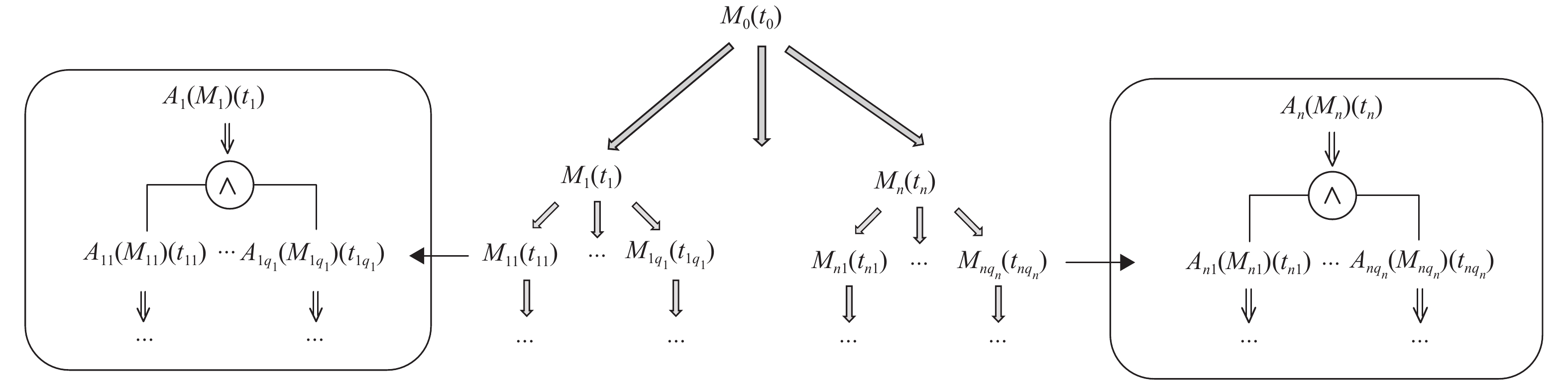

超声波

| $ {A_{\text{1}}}\left( {{M_{\text{1}}}} \right)\left( {{t_{\text{1}}}} \right) \Rightarrow {A_{{\text{11}}}}\left( {{M_{{\text{11}}}}} \right)\left( {{t_{{\text{11}}}}} \right) \Rightarrow {A_{{\text{111}}}}\left( {{M_{{\text{111}}}}} \right)\left( {{t_{{\text{111}}}}} \right) $ |

同理,另一边超声波通过变压器引脚

| $ {A_{\text{2}}}\left( {{M_{\text{2}}}} \right)\left( {{t_{\text{2}}}} \right) \Rightarrow {A_{{\text{21}}}}\left( {{M_{{\text{21}}}}} \right)\left( {{t_{{\text{21}}}}} \right) \Rightarrow {A_{{\text{211}}}}\left( {{M_{{\text{211}}}}} \right)\left( {{t_{{\text{211}}}}} \right) $ |

根据上述建立的基元模型及拓展分析,可建立可拓流模型。如图6所示。

|

图 6 可拓流模型 Figure 6 Extension flow model |

根据领域知识和可拓流模型可知,超声波在

在流分析中,出现了有害流和有益流同时存在的情况,必定存在着矛盾问题。该矛盾问题体现在熔接工艺的超声波上:既要能量强,又要封装电源外壳弱,避免将电容内的陶瓷细片层振断。

根据图3的可拓流模型,可以判断超声封装设备发出的超声波经过变压器的这条子通道是有害流通道。连锡面是连接变压器引脚和贴片电容的一个“桥梁”,超声波通过有害流通道上的连锡面通向了贴片电容,造成贴片电容损坏。此时连锡面就是流分析所得到的最小问题区域,在有害流通道中,变压器引脚和贴片电容本就是产品设计中早已经确定的,如果重新更换贴片电容或变压器,此时的成本较高。而较宽的连锡面是产品生产过程中本不应该产生的,该公司采用的是“超声熔接工艺”对电源外壳进行封装,所以超声波流的有害功能

根据可拓流模型中的蕴含关系可知,可以通过改变该有害功能的上位功能

本文仅以此例说明可拓流模型的建立方法及其在判断有害流方面的作用,并可据此获得改善有害流的途径。至于下一步如何利用可拓变换获得解决矛盾问题的创意,限于篇幅,将另文研究。该实际问题选择对连锡面物元

TRIZ中的流分析是解决技术系统中矛盾问题的重要方法,可拓创新方法是用形式化方法解决矛盾问题的重要工具。而现有的流分析方法形式化表达不足,无法应用于智能设计。本文重点研究把可拓创新方法中的可拓模型建立方法和拓展分析方法与流分析方法相结合,建立可拓流模型,实现了对流分析的形式化表达,有利于正确判断有益流和有害流,并获得改善有害流的途径。该方法为利用计算机智能化解决技术系统中的矛盾问题提供了可操作的模型,并为进一步获得改善缺陷流的可拓知识、建立可拓智能设计系统打下了良好的基础。本文只研究了单一流在技术系统中的运动,而复杂技术系统中往往是多种流存在,不同流之间会产生相互影响相互作用,复杂技术系统中多流问题还有待进一步研究。而在识别出有害流之后,后续还可根据可拓创新方法中的可拓变换方法,通过对有害流中产生缺陷的部件实施可拓变换,进而获得相应的有害功能消除,得到解决矛盾问题的创意。限于篇幅,将另文论述。

| [1] |

赵岩. 系统之流分析[J].

科技创业月刊, 2016, 29(16): 138-140.

DOI: 10.3969/j.issn.1665-2272.2016.16.058. |

| [2] |

LI J, ZHAO M M. Deep understanding and applying flow analysis, simplified detective flow classification models[C]//Proceedings of MATRIZ TRIZfest-2016 International Conference. Beijing: MATRIZ, 2016: 122-130.

|

| [3] |

习道政. 基于流分析的复杂机电系统隐性耦合参数推理与转换机理研究[D]. 天津: 河北工业大学, 2018.

|

| [4] |

王麒郦. 基于TRIZ流分析的印刷电子试验平台研究[D]. 北京: 北京印刷学院, 2018.

|

| [5] |

刘富. 基于TRIZ流分析的丝网印刷电子关键技术研究[D]. 北京: 北京印刷学院, 2019.

|

| [6] |

徐立亚. 基于流分析的辅助创新设计专家系统[D]. 天津: 河北工业大学, 2016.

|

| [7] |

杨春燕. 可拓创新方法[M]. 北京: 科学出版社, 2017.

|

| [8] |

YANG C Y. Extension innovation Method [M]. New York: CRC Press, 2019.

|

| [9] |

李千静, 成思源, 陈晓菁, 等. 基于可拓学与CAI技术的无尘黑板专利规避设计[J].

广东工业大学学报, 2021, 38(2): 20-25.

LI Q J, CHENG S Y, CHEN X J, et al. A patent evasion design of dust-free blackboard based on extension and CAI technology[J]. Journal of Guangdong University of Technology, 2021, 38(2): 20-25. DOI: 10.12052/gdutxb.200122. |

| [10] |

江帆, 卢浩然, 陈玉梁, 等. 基于TRIZ与可拓学的可变面积方桌设计[J].

广东工业大学学报, 2019, 36(4): 108-112.

JIANG F, LU H R, CHEN Y L, et al. Designing a variable area square table based on TRIZ and Extenics[J]. Journal of Guangdong University of Technology, 2019, 36(4): 108-112. DOI: 10.12052/gdutxb.180145. |

| [11] |

李仔浩, 杨春燕, 李文军. 可拓创新方法在发电机创新设计中的应用[J].

广东工业大学学报, 2020, 37(1): 1-6.

LI Z H, YANG C Y, LI W J. An application of extension innovation method in generator innovation design[J]. Journal of Guangdong University of Technology, 2020, 37(1): 1-6. DOI: 10.12052/gdutxb.190115. |

| [12] |

郭恒发, 李兴森, 刘仁湖. 融合可拓学与TRIZ的产品设计创意生成方法——以手机充电器产品设计为例[J].

广东工业大学学报, 2020, 37(5): 7-12.

GUO H F, LI X S, LIU R H. A creative generation method of product design based on Extenics and TRIZ—taking the design of mobile phone charger as an example[J]. Journal of Guangdong University of Technology, 2020, 37(5): 7-12. DOI: 10.12052/gdutxb.200042. |

| [13] |

RUTLEDGE R W, BASORE B L, MULHOLLAND R J. Ecological stability: an information theory viewpoint[J].

Journal of Theoretical Biology, 1976, 57(2): 355-371.

DOI: 10.1016/0022-5193(76)90007-2. |

| [14] |

MATTHIAS R. Information, order and knowledge in economic and ecological systems: implications for material and energy use[J].

Ecological Economics, 1995, 13(2): 99-114.

DOI: 10.1016/0921-8009(94)00064-3. |

| [15] |

LITVIN S. Flow analysis[M]. Boston: GEN3 Partners, 2015.

|

| [16] |

赵敏, 张武成, 王冠殊. TRIZ进阶及实战: 大道至简的发明方法[M]. 北京: 机械工业出版社, 2015.

|

| [17] |

KIPPHAN H. Handbook of Print Media: Technologies and Production Methods[M]. Berlin: Springe, 2001: 7-10.

|

| [18] |

杨吉忠, 颜华, 魏永幸, 等. 基于TRIZ理论的低频减振轨道结构研究[J].

铁道工程学报, 2015, 32(4): 60-64.

YANG J Z, YAN H, WEI Y X, et al. Research on the low frequency vibration attenuation in track structure based on TRIZ theory[J]. Journal of Railway Engineering Society, 2015, 32(4): 60-64. DOI: 10.3969/j.issn.1006-2106.2015.04.012. |

| [19] |

王学瑞, 张建辉, 赵芮凯, 等. 复杂机电系统多流问题分析与求解过程模型[J].

机械设计, 2020, 37(7): 51-58.

WANG X R, ZHANG J H, ZHAO R K, et al. Multi-flow problem analysis and solution process model of complex electromechanical system[J]. Journal of Machine Design, 2020, 37(7): 51-58. |

| [20] |

YANG C Y, CAI W. Extenics: theory, method and application [M]. Beijing: Science Press, 2013.

|

| [21] |

花黄伟, 杨春燕. 基于因果分析的事元蕴含系及其应用[J].

智能系统学报, 2017, 12(1): 60-66.

HUA H W, YANG C Y. Affair-elements implication system and its application based on causal analysis[J]. CAAI Transactions on Intelligent Systems, 2017, 12(1): 60-66. |

| [22] |

杨春燕, 李兴森. 可拓创新方法及其应用研究进展[J].

工业工程, 2012, 15(1): 131-137.

YANG C Y, LI X S. Research progress in Extension innovation method and its applications[J]. Industrial Engineering, 2012, 15(1): 131-137. DOI: 10.3969/j.issn.1007-7375.2012.01.025. |

| [23] |

蔡文, 杨春燕, 何斌. 可拓逻辑初步[M]. 北京: 科学出版社, 2003: 6-9.

|

2022, Vol. 39

2022, Vol. 39