2. 华南理工大学 土木与交通学院,广东 广州 5106413;

3. 佛山科学技术学院 交通与土木建筑学院,广东 佛山 528225

2. School of Civil Engineering and Transportation, South China University of Technology, Guangzhou 5106413, China;

3. School of Transportation and Civil Engineering and Architecture, Foshan University, Foshan 528225, China

交通事故已成为我国人口死亡的主要原因[1]。根据统计夜间交通事故率较高,美国在2010年~2017年间发生于19:00~7:00之间的公路交通事故伤亡率是其他时间的1.5倍[2],而在中国就有超过40%的交通事故死亡人数发生在夜间[3],交通标志的夜间视认性低是造成夜间行车事故率高的主要诱因,在实际应用中夜间交通的反光标志主要有3M反光材料与道路标线,对于行车路面而言,道路标线是夜间行车的最主要引导,道路标线与交通事故息息相关,据权威部门统计,道路标线逆反射性能与交通事故的相关概率为70 %[4],当道路标线逆反射亮度系数每提高10~100 mcd,交通风险就会降低0.9%~8.6%[5],同时标线逆反射性能的提高还能有效提高运输效率30 %以上[4],因此提高道路标线的逆反射性能对于有效降低夜间行车事故率具有重要意义[6]。

道路标线的逆反射性能主要由标线涂料本身性能及所掺加的反光材料所决定,其中主要影响因素包括钛白粉及反光玻璃微珠。相关研究表明[7-8],标线的亮度因数 (白度) 与钛白粉的加入量基本呈正比关系,钛白粉加入量越大,所测得的亮度因数值也越大,与此同时钛白粉的加入量对光反射比影响显著,随着钛白粉加入量的增加光反射比呈明显上升趋势,逆反射性能得到提高。另一方面,作为道路标线逆反射性能核心影响因素,玻璃微珠直接决定着道路标线逆反射性能的好坏,玻璃微珠通过自身的折射和反射等性能,实现对照射的光线进行定向返回,这是最直接也是最有效的使标线具有良好的逆反射性能的措施[9]。为保证道路标线的逆反射性能,我国道路行业要求道路标线必须掺加反光玻璃微珠,并对道路用玻璃微珠的应用进行了规范化要求。作为道路标线的主要反光材料,钛白粉与反光玻璃微珠都能够有效提高道路标线的逆反射性能和夜间辨识度,但二者在提高标线逆反射性能的方式和机理上相异,其中,钛白粉主要通过提高标线的白度进而改善标线的光反射比,而反光玻璃微珠主要通过对照射光进行反射和折射实现道路标线的逆反射性能。而现有研究也印证了反光玻璃微珠的道路标线逆反射性能改善效果优于钛白粉[10]。

作为道路标线主要反光材料,钛白粉与反光玻璃微珠虽都能有效提高道路标线的逆反射性能,但同时也存在一定问题。白度对逆反射性能的影响是有限的,当钛白粉的掺量超过7%时,标线的色度色差值达到最大值,再增加钛白粉的用量对于亮度因数的影响非常小[7],白度过高的标线易受污染,这都会使标线的逆反射性能大大降低,同时钛白粉的造价较高,在实际标线涂料中钛白粉的含量一般在仅为3%~5%左右。对于反光玻璃微珠,我国在2009年11月颁布了国家标准《路面标线用玻璃珠》(GB/T 24722—2009)[11],相较国外的标线用玻璃微珠规范,该规范所涉及的玻璃微珠使用粒径范围相对较小,而且配比类型较少,这在很大程度上限制了标线的逆反射性能提升。同时,关于玻璃微珠在道路标线逆反射性能改善方面的研究尚不完善,导致无法通过反光玻璃微珠粒径范围与配比类型的合理调控有效改善道路标线的逆反射性能。

基于此,本文总结和分析了现有道路标线的主要类型及特点,归纳了钛白粉与玻璃微珠对标线逆反射性能影响的相关研究成果,明确了标线逆反射性能各影响因素的重要性,在此基础上,调查和总结国内外道路用玻璃微珠相关规范及标准,明确现有道路标线用玻璃微珠的主要技术指标和评价体系,为道路标线逆反射性能和夜间辨识度的改善和提高奠定基础。

1 道路标线材料主要类型及特点现有道路交通标线材料主要包括热熔型标线涂料、双组份标线涂料、溶剂型标线涂料和水性标线涂料[12],其中热熔型和双组份标线涂料作为主要标线类型,广泛应用于现有道路领域。

1.1 热熔型标线涂料20世纪50年代中期热熔型道路标线涂料在欧洲研发成功,起初多用于市区繁忙路段。美国于1958年首次将热熔型标线涂料应用于公路工程中,其应用效果优良。此后,诸多国家开始在公路铺面工程中应用该类涂料。但在应用过程中,热熔型标线材料逐渐暴露出低温易于脆裂和过流等问题。基于此,研究人员开始从涂料配方出发改善热熔型标线涂料的耐久性及环境适应性。Mirabedini等[13]通过混合实验设计优化标线材料配方,显著改善了热熔型道路标线材料的性能,为热熔型标线涂料的发展奠定了基础。为提高耐磨性能,Togo等[14]以石油树脂为成膜材料,配合加入质量百分数为30%~60%的乙烯-醋酸乙烯共聚物 (Ethylene-Vinyl Acetate, EVA)显著提高了热熔型标线材料的耐磨耗性能。孔佩佩等[15]研发了具有高分子内聚力的聚氨酯及树脂或聚对苯二甲酸树脂,嵌入热熔型标线材料表面,从而赋予标线材料高耐磨性能。

我国早期科研人员研制出以石油树脂和植物矿物油为主要原料的热塑型标线涂料,该标线涂料不仅能增加标线的耐磨性,还能延长道路标线的使用寿命,结束了国内标线领域仅有溶剂型标线涂料的历史[15]。随着化工行业的快速发展,丙烯酸的工业化以及丙烯酸单体改性合成耐候性优异树脂涂料技术的实现,丰富了我国热熔型道路标线的应用选择[16]。与此同时,科研人员通过热熔型涂料的改性工艺增强了道路标线的各项技术指标和性能,其中,张薇等[17]利用热塑性弹性体乙烯−醋酸乙烯共聚物 (Ethylene-Vinyl Acetate Copolymer,EVA) 来改性热熔型道路标线涂料,明确了热熔型道路标线涂料的配方和工艺对标线涂料性能的影响;赵娇娇等[18]优选改性松香树脂、VA900型EVA树脂与350-1醇酸树脂作为标线涂料成膜物,制备了热熔型改性松香−醇酸树脂路标涂料,而研究结果表明该新型标线涂料耐磨性能优良、并具有良好的逆反射性能和干燥效率,显著改善了热熔型标线材料的夜间辨识性和开放交通时间。

1.2 双组份标线涂料双组份标线涂料主要通过2种不同组分材料在常温下经混合后以喷涂或刮涂方式涂覆于路面表面,而其与路面的粘结力主要源自于双组份之间的化学交联反应[19]。双组份道路标线涂料主要成分是甲基丙烯酸甲酯树脂,作为一种冷塑性产品,具有良好的耐磨性能和抗滑性能,尤其具有良好的反光效果[20]。自20世纪80年代开始,双组份标线涂料以其性能优良陆续在美国及欧洲各国展开应用,但喷涂技术及设备交通工程研究水平相对滞后,在一定程度上限制了双组份涂料在道路工程中的推广和普及[21]。自2004年起,双组份标线材料在我国逐渐进入推广应用阶段,先后应用在北京、上海、云南、广东及湖北等省市的道路工程中。而针对固化时间问题,国内外学者也展开了一定的研究,研发了相应的快速固化标线材料,但配方和相应施工工艺尚未成熟,仍需进一步研究完善[22-24]。

1.3 溶剂型标线涂料溶剂型标线涂料主要分为丙烯酸型和氯化橡胶型两种类型。溶剂型标线涂料固体含量高,湿膜厚度较薄,可直接在旧有标线表面上喷涂,而且溶剂型标线涂料还具有施工方便、成本低等优点,但耐磨性较差、使用的寿命相对较短。同时,由于施工过程中存在有机溶剂挥发问题,对自然环境污染较为严重,还会危害施工人员的身体健康。随着环保要求日益提高,溶剂型标线涂料在生产和使用方面已受到较大限制,实际应用量正在逐步降低,自20世纪90年代开始,传统的溶剂型标线涂料基本已在欧洲禁止使用[25]。

20世纪70年代以来,加热溶剂型标线涂料凭借其高固含、高黏度、涂层厚及节约能源等优点逐渐在我国普及使用[26]。但该涂料生产成本较高,施工过程中挥发散出大量有毒气体(甲苯或二甲苯),会对施工人员的健康以及周围环境带来不可逆伤害,无法满足道路工程的施工安全要求。随着环保意识的加强以及国家相关政策的鼓励,溶剂型道路标线涂料在道路工程中逐渐被其他环保型标线材料替代[15]。

1.4 水性标线涂料作为溶剂型道路标线涂料的替代品,水性道路标线涂料优点在于其以水为溶剂,可以实现清洁生产,符合环保发展要求。早在20世纪80年代,发达国家就开始使用纯丙乳液制备水性标线涂料进行道路标线的敷划,但早期水性道路标线涂料干结速度、耐水性等指标较差[27]。进入20世纪90年代,以快干型丙烯酸作为粘结剂的水性涂料显著改善了道路标线涂料的附着力、耐水性等。随后,水性道路标线涂料在美国、德国、西班牙和瑞典等发达国家迅速发展[28],其中德国PLASTIROUTE公司的水性标线涂料凭借其防滑性、柔韧性及耐磨性等优良性能、环保性及经济性等优势,在现有水性标线涂料市场占据了主要份额[15]。

虽然国内水性道路交通标线涂料已部分试验性的投入城市道路、高速公路和机场等交通基础设施中,但后期逐渐暴露出使用寿命短、易腐蚀破坏、易粘脏、环境适应性差及干燥耗时等应用问题。为突破国内水性道路标线涂料在使用中遇到的一系列问题,国内研究人员展开了一系列研究,如董立志等[29]将快干型纯丙烯酸酯共聚物乳液和水性氟碳乳液复配,并在复合物中掺加纳米填料,进而制备出具有优异附着力、耐候性、耐沾污性和耐磨性的水性道路标线涂料;梁哲等[30]利用碱溶型固体丙烯酸树脂易溶于氨水这一特性,对水性丙烯酸树脂分子的羧基亲水基团进行改性处理,制备出满足相关标线标准要求的水性道路标线涂料;孙道兴、肖龙等[31-32]利用硅烷偶联剂制备出性能优良的改性水性标线涂料,具有良好的耐老化性能和耐磨耗性能,其磨耗质量损失仅为13.5 mg,较市售同类产品的耐磨性能提高了约70%。国内的相关研究成果为我国水性道路标线材料在道路工程中的应用奠定了良好的基础。

2 道路标线逆反射性能影响因素 2.1 钛白粉 2.1.1 钛白粉分类及制备工艺钛白粉按结晶形态可分为板钛型、锐钛型和金红石型。目前工业上实际应用的主要有锐钛型和金红石型钛白粉,二者均具有稳定的晶格,是重要的白色颜料和瓷器釉料,与传统的铅白、锌白、锌钡白等白色颜料相比具有白度好、折射率高、着色力和遮盖力大及耐候性好等多种优点[33]。金红石型钛白粉与锐钛型晶体相比结构更致密,折射率更高,因而在涂料工业中应用更为广泛。钛白粉的主要制备工艺包括硫酸法和氯化法,此外还有盐酸法、混合法以及硝酸法等,常见制备工艺的流程及优缺点如表1所示。

| 表 1 钛白粉制备工艺流程及优缺点 Table 1 Advantages and disadvantages of titanium dioxide preparation process |

洁白鲜明的道路标线具有良好的视认性,同时也可保证稳定的夜间反光性能。钛白粉通过改善道路标线白度实现其逆反射性能的提升。相关试验表明,道路标线的亮度因数 (白度) 与钛白粉的掺量基本呈正比关系[8]。同时钛白粉对光反射比影响显著,其掺量的增加可明显提高道路标线的光反射比[7]。而钛白粉对于道路标线逆反射性能的改善效果存在极限,当掺量高于标线涂料质量的7%时标线的色差值、亮度因数及光反射比变化趋于稳定[8]。基于此,市场上大多数标线涂料的钛白粉含量一般在标线涂料质量的3%~5%范围内。

综上所述,钛白粉主要通过其自身白度改善标线材料的亮度因数及光反射比,从而实现标线逆反射性能的提高,但其改善效果存在极限,且实际造价相对高昂,因此,仅依靠添加钛白粉来提高标线涂料的逆反射性能无法满足道路标线的实际需求。基于此,为满足道路标线逆反射性能的实际需求,还应采用其他技术手段改善标线的逆反射性能,而添加反光微珠是提高道路标线涂料逆反射性能更为有效的技术手段。

2.2 反光玻璃微珠 2.2.1 反光微珠分类及技术性能反光微珠主要由硼硅酸盐原料经加工而成的微细实心或空心的球状玻璃颗粒,粒度范围约为10~250 μm。反光微珠具有质量轻、低导热、强度高及化学稳定性良好等优点,表面经特殊处理具有亲油憎水性,成圆率一般在85%以上,易均匀分散于有机材料体系中。国家标准《路面标线用玻璃珠》(GBT 24722—2016)[11]中,根据折射率的不同,将反光微珠分为低折射率玻璃微珠、中折射率玻璃微珠、高折射率玻璃微珠等3种类型,其折射率(Refractive Index,RI)范围依次分为1.50≤RI<1.70,1.70≤RI<1.90,RI≥1.90,其中折射率越接近1.93,玻璃微珠的回归折射效果越好。而根据表面处理与否,可分为镀膜玻璃微珠和普通玻璃微珠,镀膜后的玻璃微珠反射效果优于普通微珠。路面标线用玻璃微珠根据粒径组成不同还可分为1号,2号,3号等3个型号,粒径越大,玻璃微珠的逆反射效果越好。道路用反光玻璃微珠的技术性能要求如表2所示。

| 表 2 道路标线用反光玻璃微珠技术性能要求 Table 2 Technical performance requirements of reflective glass beads for road marking |

在实际应用中,根据生产工艺不同反光玻璃微珠还可分为普通玻璃微珠、镀膜微珠、全天候雨夜反光微珠等。普通玻璃微珠折射率一般仅为1.5[34],主要光学作用为漫反射,在干燥无污染的环境下将其应用在道路标线上可产生一定回归反射的光学性能,但当使用环境发生变化时,如雨天或潮湿天气,由于水膜的作用,将使其回归反射性能大幅降低或基本消失。镀膜玻璃微珠是在特定温度条件下,将玻璃微珠表面镀上特殊涂层,改善其流动性及疏水性能,增强玻璃微珠的折射率(>1.7)[35]。在雨夜或雾天等特定情况下,水滴不易粘附在玻璃微珠表面,从而保证标线反光效果的发挥;同时镀膜玻璃微珠本身具有自洁能力,可减少雨水、沙尘等对公路标线的污染,在潮湿环境下不影响施工。

全天候雨夜反光微珠是一种在干燥、潮湿、水下等环境下均能反光的晶体微珠,其折射率>1.9,即使在雨夜也能照常反光,可实现道路标线的全天候反光效果。相对普通玻璃微珠,全天候雨夜反光玻璃微珠具有独特的光学结构,可确保晴天、雨天和潮湿气候下保持良好的反光距离,反光性能不易衰减,适用于各种标线涂料及划线设备,无须对划线设备做任何改动,同时,针对白色和黄色标线,全天候雨夜反光微珠均有相应的专用珠,既不影响标线本身的颜色,又能确保反射光线与标线颜色相一致,使驾驶者更易辨别标线的颜色,提高不同颜色标线的警示度。

2.2.2 反光微珠对逆反射性能的影响1) 反光微珠成圆率、粒径及折射率

反光微珠的成圆率直接影响标线的回归反射能力,成圆率越高,标线反光效果越好[4]。只有越接近理想球体(即成圆率大于90%)的反光微珠才能更好地使射入到标线表层反光微珠的光线经折射−反射−折射返回到驾驶员眼睛中,保证光线的逆反射方向,提高标线的逆反射性能。而成圆率较低的反光微珠会使光线在其内部发生多次不规则反射,导致最后透过反光微珠反射的光线偏离驾驶员视野,反光效果差,降低道路标线的逆反射性能[10]。道路标线厚度通常较小,当粒径较小时,反光微珠容易沉入标线材料内部,反光效果不佳,若粒径较大,其嵌入标线较浅,容易在外力作用下脱落;当玻璃微珠粒径组合不合理时,其沉入标线涂膜的程度也不均匀,大粒径反光微珠会形成对小粒径反光微珠的遮挡效应,无法形成有效的回归反射,将会影响道路标线的逆反射性能。因此,在实际应用中反光微珠粒径需控制在合理范围内。而相关研究人员研究发现,在不同观测角条件下,适当增大反光微珠的粒径能够提高入射光通量,增强反光微珠的逆反射性能,在一定程度上改善道路标线的反光性能。基于此,在实际应用中,反光微珠直径的选择应综合考虑反光效果和耐久性能确定[9]。

一般来说,逆反射系数是由回归反射的张角所决定的。当张角越大时,光束发散程度越大,逆反射系数越小。通常情况下,反光微珠的折射率n<2,随着n的增大,张角越小,形成的光束越集中,人眼对其的识别能力越强,形成回归反射的效果越好[36]。但考虑到造价,路面标线涂料通常采用折射率n≥1.7的反光微珠即可,在n=1.93时反光性能最佳。

2) 反光微珠撒布量及撒布工艺

反光微珠的撒布量及撒布工艺对标线反光性能具有着重要影响。祁晓静等[10]通过研究发现,当反光微珠撒布量过少时,入射光源无法形成集中的回归反射,光线无法返回到驾驶员的视野中,道路标线较差的逆反射性能无法保证其夜间辨识度;当撒布量过多时则形成过密的折射,产生微珠堆积、重叠等问题,降低反光微珠在标线涂膜中嵌入程度,造成入射光线在反光微珠之间反复折射,从而大幅度降低入射光线的有效反射率。而部分学者提出,反光微珠最佳撒布量在0.37~0.45 kg/m3之间[10]。反光微珠的撒布工艺在一定程度上直接决定了道路标线的施工质量及后期应用效果。邓惠珠等[37]通过对比面撒反光微珠的双撒和单撒工艺发现,双撒工艺增加了大颗粒面撒350高亮珠数目,留置于涂料表层的大粒径反光微珠含量有所增加,从而提高了初始逆反射系数;道路的标线初始逆反射亮度系数与面撒玻璃微珠的工艺和现场施工质量密切相关,因此要严格控制现场施工工艺和环境各要素;而控制成本合理增加的条件下,可在道路标线撒布反光微珠时采用面层双撒工艺进行施工。

综上所述,与钛白粉相比,反光微珠直接决定着道路标线的逆反射性能,反光微珠的成圆率、折射率及粒径等技术指标和其施工工艺对于道路标线的逆反射性能具有重要影响。我国现有的相关国家标准仅有《道路标线用玻璃珠》(GB/T 24722—2009),该标准参考了现有国外规范的相关要求,根据粒径分布不同分为1号、2号及3号等3个型号的反光微珠,并进行了相关技术指标的要求,但对于反光微珠的实际应用方式及施工工艺并未作出细致和完善的要求。因此,针对反光微珠的技术要求、配合比及施工工艺的进一步探索对于实现道路标线的高反光性能具有至关重要的意义。

3 基于逆反射性能的规范标准及分析目前为达到道路标线反光标准,针对路面标线反光的核心组分反光微珠,不同国家地区根据各国情况需求制定了不一样的道路用玻璃微珠规范,如表3所示。对于不同规范标准用于涂料中的玻璃微珠粒径范围要求和配比要求都有着较大的差异,因此根据各国不同的规范整理各国反光玻璃微珠的使用粒径范围及质量配比对标线涂料反光有着深刻的意义。

| 表 3 道路用玻璃微珠相关规格标准 Table 3 Related specifications and standards for glass beads of road marking |

美国标准AASHTO M247—2011[38]规定了6种型号反光微珠,其中Type 0为均匀级配,Type1为标准级配,Type2、3、4和5为修正级配,粒径分布为最小粒径0.15 mm,最大粒径2.35 mm,即粒径范围在0.15~2.35 mm之间,具体如表4所示。其中Type 0级配组成中细玻璃微珠占有较大质量百分比,粒径分布范围为0.18~0.425 mm,而主要组成颗粒粒径集中于0.18~0.03 mm和0.3~0.425 mm两个区间,而Type1和2则是在保留Type 0细微珠的基础上适当增加相邻粒径区间的微珠 (1~0.71 mm及小于0.15 mm);而针对于修正级配Type 3,4和5,其级配组成选定Type 1和2的偏粗微珠作为最小粒径微珠,然后逐渐扩大较大粒径微珠的含量,从而提高应用标线的逆反射亮度系数,而同时修正级配3~5的微珠配比也逐渐扩大了配比中大粒径微珠的含量和组成,这在一定程度上也反映了大粒径微珠在改善标线逆反射性能中的重要作用。

| 表 4 AASHTO M247粒径分布 Table 4 Particle size distribution of glass beads in AASHTO M247 |

英国标准BS 6088—1981[39]基于玻璃微珠的应用将其划分A、B和C等3种类型,A级和B级玻璃微珠可用于道路标线材料中,其中A类主要内混用于热塑性道路标线材料中,B级则可通过内混和面撒两种方式用于热塑性路面标线中。对于粒径分布,玻璃微珠最小粒径0.18 mm,最大粒径1.18 mm,粒径范围为0.18~1.18 mm。具体分布如表5所示。

| 表 5 BS6088-1981粒径分布 Table 5 Particle size distribution of glass beads in BS6088—1981 |

韩国标准KS L2521—2017[40]按照粒度和性能将反光微珠划分为A、B和C等3种型号,最小粒径0.106 mm,最大粒径1.7 mm,最小粒径低于现有规范0.18 mm的基础值。在3种配比中,A和C分别为细配比和粗配比,而B的配比组成则主要集中于0.3~0.6 mm范围内,基本属于单级配类型,还配有少量的0.15~0.3 mm粒径的玻璃微珠,B级配中玻璃微珠粒径范围包含于级配A范围内,也属于偏细的配合比。珠粒径及配比信息具体分布如表6所示。

| 表 6 KS L252-2017粒径分布 Table 6 Particle size distribution of glass beads in KS L252—2017 |

日本标准JIS R3301[41]提供了3类反光微珠,而按照级配组成由粗到细,顺序为1类、2类及3类,1类玻璃微珠组成偏粗,主要粒径集中于0.3~0.6 mm,较大粒径(0.6~0.85 mm)的玻璃微珠也作为骨架占有了一定的比例,而占有较大质量百分比(10%~30%)玻璃微珠是由3档粒径的微珠组合而成,分别为0.15~0.212 mm,0.106~0.155 mm及0.09~0.106 mm。而2类配比则直接去掉0.6~0.85 mm粒径的玻璃微珠,适当扩大了较细粒径的玻璃微珠含量,3类则在2类的基础上进一步缩小玻璃微珠粒径,粒径均分布于0.09~0.212 mm范围内。3种类型配比中最小粒径约为0.09 mm,最大粒径0.85 mm,具体粒径分布如表7所示。

| 表 7 JIS R3301粒径分布 Table 7 Particle size distribution of glass beads in JIS R3301 |

澳洲标准AS/NZS 2009—2006[42]根据粒度和性能将反光微珠分为A、B、C和D 等4种类型,A型、C型及D型均可与标线材料预混使用,C型主要用于热熔型道路标线,D型还可通过面撒应用;B型主要通过面撒来应用。玻璃微珠粒径具体分布如表8所示。

| 表 8 AS/NZS 2009-2006粒径分布 Table 8 Particle size distribution of glass beads in AS/NZS 2009—2006 |

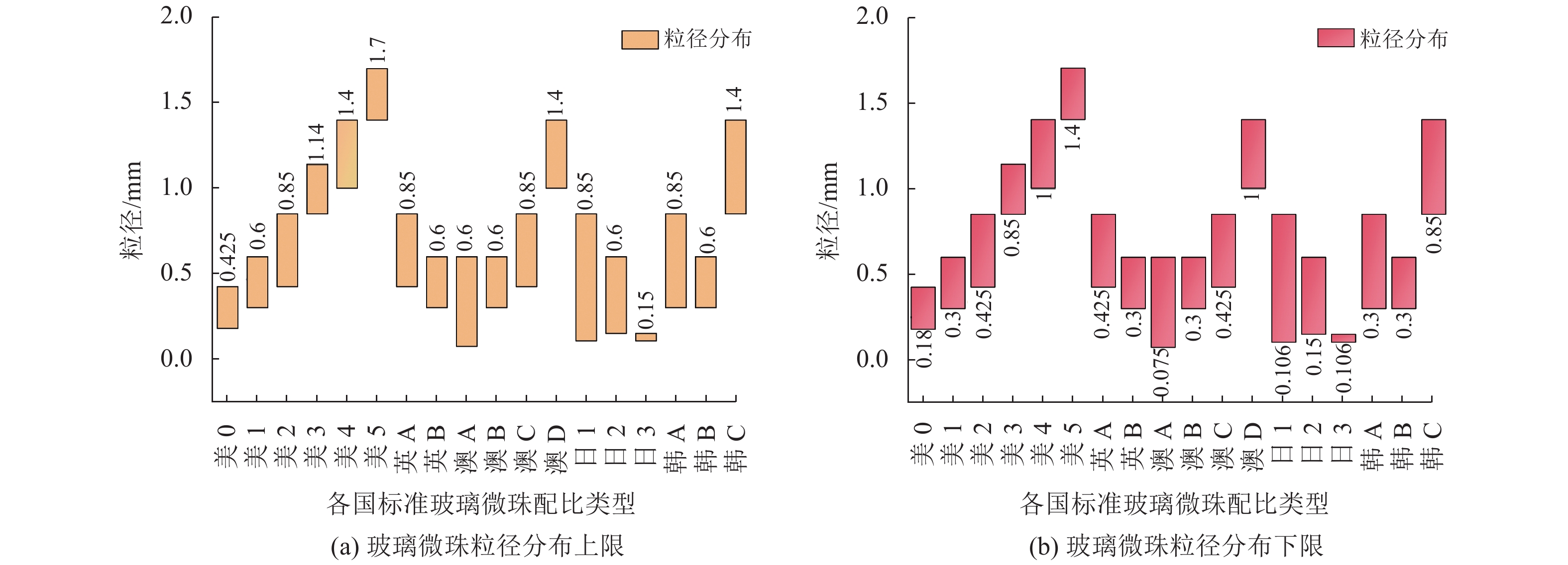

依据国外相关玻璃微珠标准,对不同配比玻璃微珠的粒径分布进行归纳和分析,明确玻璃微珠粒径分布范围及特点。各国标准玻璃微珠配比类型主要如图1所示。由图1分析可知,不同国家标准中玻璃微珠配比的粒径分布各具特点,美国AASHTO M247中各玻璃微珠配比的粒径分布呈现出阶梯上升态分布,微珠粒径的上限由0.425 mm增大至1.7 mm,而1.7 mm也是所有标准中玻璃微珠粒径的最大值。澳洲标准AS/NZS 2006涉及的玻璃微珠粒径分布也呈现出阶梯状,粒径变化范围为0.075~1.4 mm,而0.075 mm是各国标准中玻璃微珠粒径的最小值。其他3国相关标准的粒径分布则基本集中于0.3~0.85 mm区间内,仅韩标中C类配比范围为0.85~1.4 mm。对不同国家标准中玻璃微珠级配进行归纳和分类,对相似粒径范围级配粒径分布进行分类,主要分类结果如图1所示。

|

图 1 国外相关标准涉及玻璃微珠粒径分布 Figure 1 Size distribution limits of glass beads in specifications of different countries |

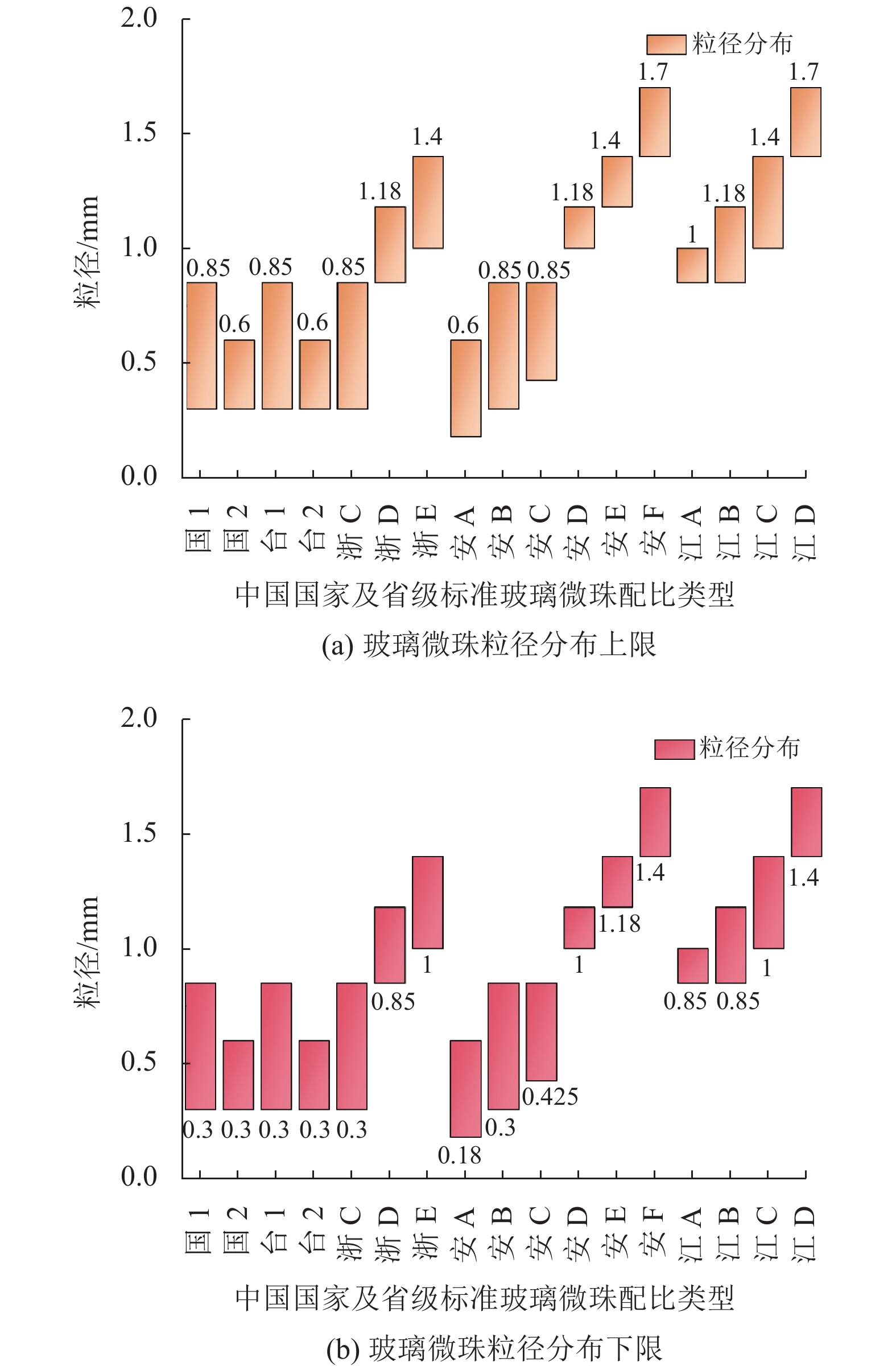

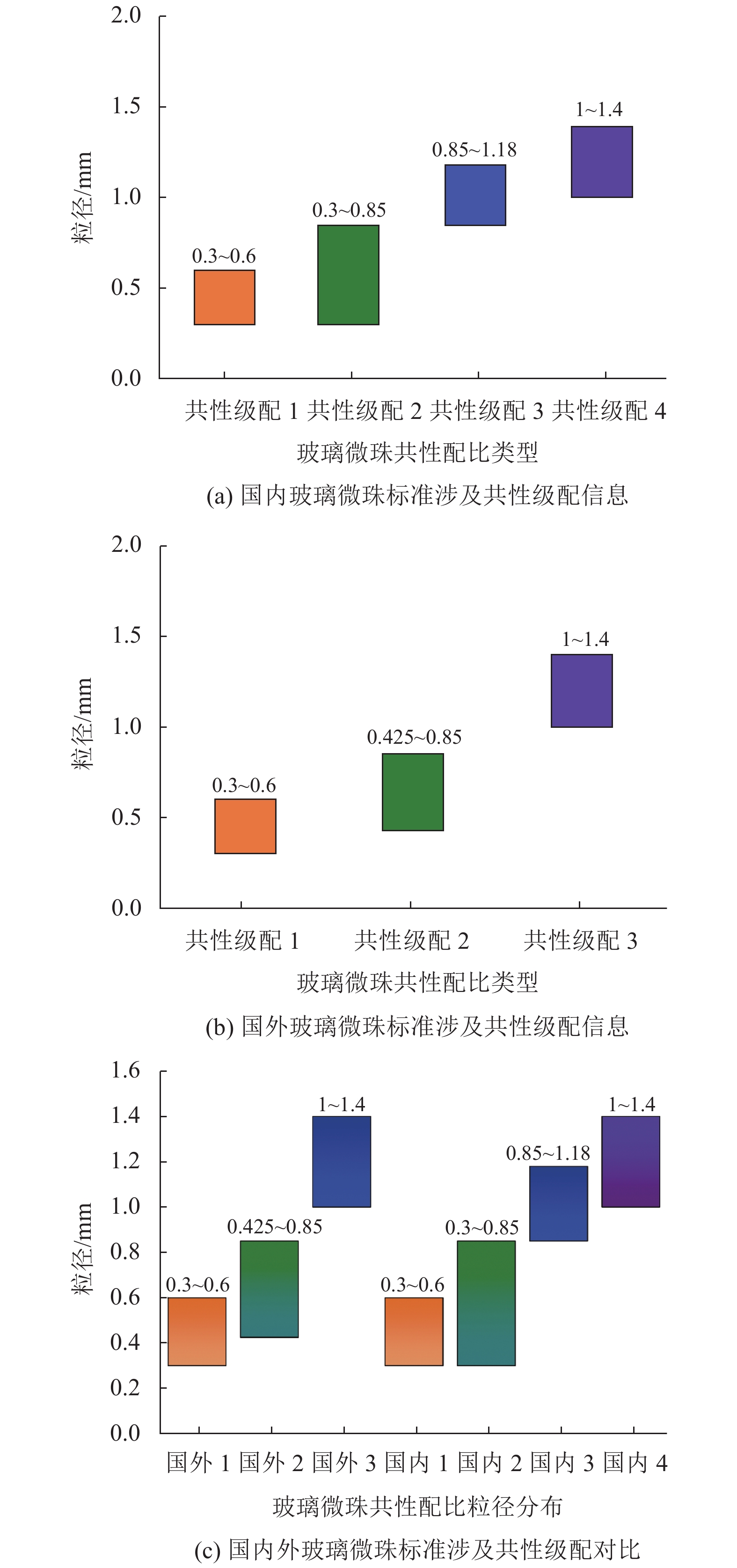

由图2分析可知,玻璃微珠粒径范围主要可分成0.6,0.85,1.4 mm等3档,其中0.6 mm档和0.85 mm分别包含了6种和5种类型级配,而1.4 mm档则只包含了3种配比。对于0.6 mm档 (图2(a)),4种级配的粒径分布范围相同,均为0.3~0.6 mm,而另外两种配比(澳A及日2)的粒径下限分别为0.075 mm和0.15 mm,基于此,将0.6mm档的共性级配粒径范围确定为0.3~0.6 mm。根据此法和各档共性配比粒径分布,可将0.85 mm档和1.4 mm档共性级配粒径范围确定为0.425~0.85 mm和1.0~1.4 mm。而3个共性级配粒径范围 (0.3 mm,0.6 mm)、(0.425 mm,0.85 mm)和 (1.0 mm,1.4 mm)也是国外相关规范较为常见的道路标线用玻璃微珠粒径分布范围,其中共性级配1和2的粒径分布存在一定的交集,而与共性级配3无重合范围。国外玻璃微珠共性级配范围将为玻璃微珠最佳配合比的确定提供一定依据。

|

图 2 国外标准设计玻璃微珠粒径分配特征及共性级配 Figure 2 Size distribution characteristics and common grading of glass beads in specifications of different countries |

国家标准《道路标线用玻璃珠》(GB/T 24722)根据粒度与性能划分3种型号的反光微珠,其中1号适用于热熔型、双组份和水性型标线涂料的面撒玻璃微珠;2号适用于热熔型、双组份和水性型标线涂料的预混玻璃微珠;3号适用于溶剂型标线涂料的面撒玻璃微珠。《道路标线用玻璃珠》涉及的玻璃微珠粒径分布及百分比与日本标准JIS R3301相似,其中,我国标准对于1号玻璃微珠中600 μm < S≤850 μm和300 μm < S≤600 μm两个粒径范围的质量百分比由原标准的5%~30%及30%~80%调整为15%~30%及30%~75%,同时将原有规范中212 μm < S≤300 μm、150 μm < S≤212 μm及106 μm < S≤150 μm等3个粒径范围合并为106 μm < S≤300 μm一个粒径范围,而将粒径范围下限设定为106 μm,取代原有限值90 μm。

而将2号玻璃微珠中300 μm < S≤600 μm和150 μm < S≤300 μm的质量百分比40%~90%和5%~60%调整为50%~90%和5%~50%,同时将原有标准中212 μm < S≤300 μm和150 μm < S≤212 μm等两个粒径范围合并为150 μm < S≤300 μm一个粒径范围,而下限值也由90 μm调整为150 μm。而对3号玻璃微珠的相关指标未作任何修正。我国标准在级配质量百分比方面主要降低了小粒径玻璃微珠的含量,适当调高了大粒径玻璃微珠的含量,这在一定程度上反映了大粒径玻璃微珠对于逆反射性能的提升作用。国标玻璃微珠配比及粒径分布如表9所示。

| 表 9 GB/T24722粒径分布 Table 9 Particle size distribution of glass beads in GB/T2472 |

中国台湾地区标准CNS 4342—1989[43]主要规定了3种型号的玻璃微珠及粒径组合,粒径分布区间设置与国标GB/T 24722一致,但在不同粒径范围内的玻璃微珠含量与日本标准JIS R3301一致。中国台湾地区标准玻璃微珠配比及粒径分布如表10所示。

| 表 10 CNS 4342—1989粒径分布 Table 10 Particle size distribution of glass beads in CNS 4342—1989 |

浙江企业标准Q/ZXT 001—2019[44]规定了热熔型干湿态反光标线涂料的内混玻璃微珠级配Type C、Type D和Type E等3种类型,其中Type C和Type E配比分别参照美标AASHTO M247标准中的Type2和Type4,而Type D则主要参照澳标AS/NZS 2006中Type D。Q/ZXT 001—2019中玻璃微珠粒径范围及分布如表11所示。

| 表 11 Q/ZXT 001—2019粒径分布 Table 11 Particle size distribution of glass beads in Q/ZXT 001—2019 |

安徽拓力企业标准Q/TORY 001—2019[45]根据粒径、配比及适应性将反光微珠划分成6种类型,从A-LR型到F-HR型玻璃微珠逐渐增大,其中不同类型化玻璃微珠配比中微珠最大粒径由0.85 mm增大到2.35 mm,而最小粒径1.18 mm减小至0.18 mm。Q/TORY 001—2019企业标准中玻璃微珠配比及粒径分布的划分依据主要为道路标线的实际膜厚,最大粒径约为道路标线厚度的0.78~2.1倍。而在6种玻璃微珠配比中,D-HR、E-HR及F-HR的不同粒径玻璃微珠的质量百分比完全相同,仅粒径分布范围存在差异;而对于6种玻璃微珠配比,玻璃微珠含量主要集中于第3、第4档及第5档,上下限质量百分比范围则统一为0%~5%。Q/TORY 001—2019标准涉及的玻璃微珠粒径分布情况及用途如表12所示。

| 表 12 Q/TORY 001—2019粒径分布 Table 12 Particle size distribution of glass beads in Q/TORY 001—2019 |

江西企业标准Q/OFSL002—2016[46]按照反光微珠的粒径及性能可分为AWX-0608X、AWX-0812X、AWX-1014X和AWX-1417X 4种类型,4种玻璃微珠配比的粒径分布基本无交集,但每档粒径的玻璃微珠含量完全相同,配比的差异性仅体现在玻璃微珠粒径。Q/OFSL002—2016标准具体分布如表13所示。

| 表 13 Q/OFSL002—2016粒径分布 Table 13 Particle size distribution of glass beads in Q/OFSL002—2016 |

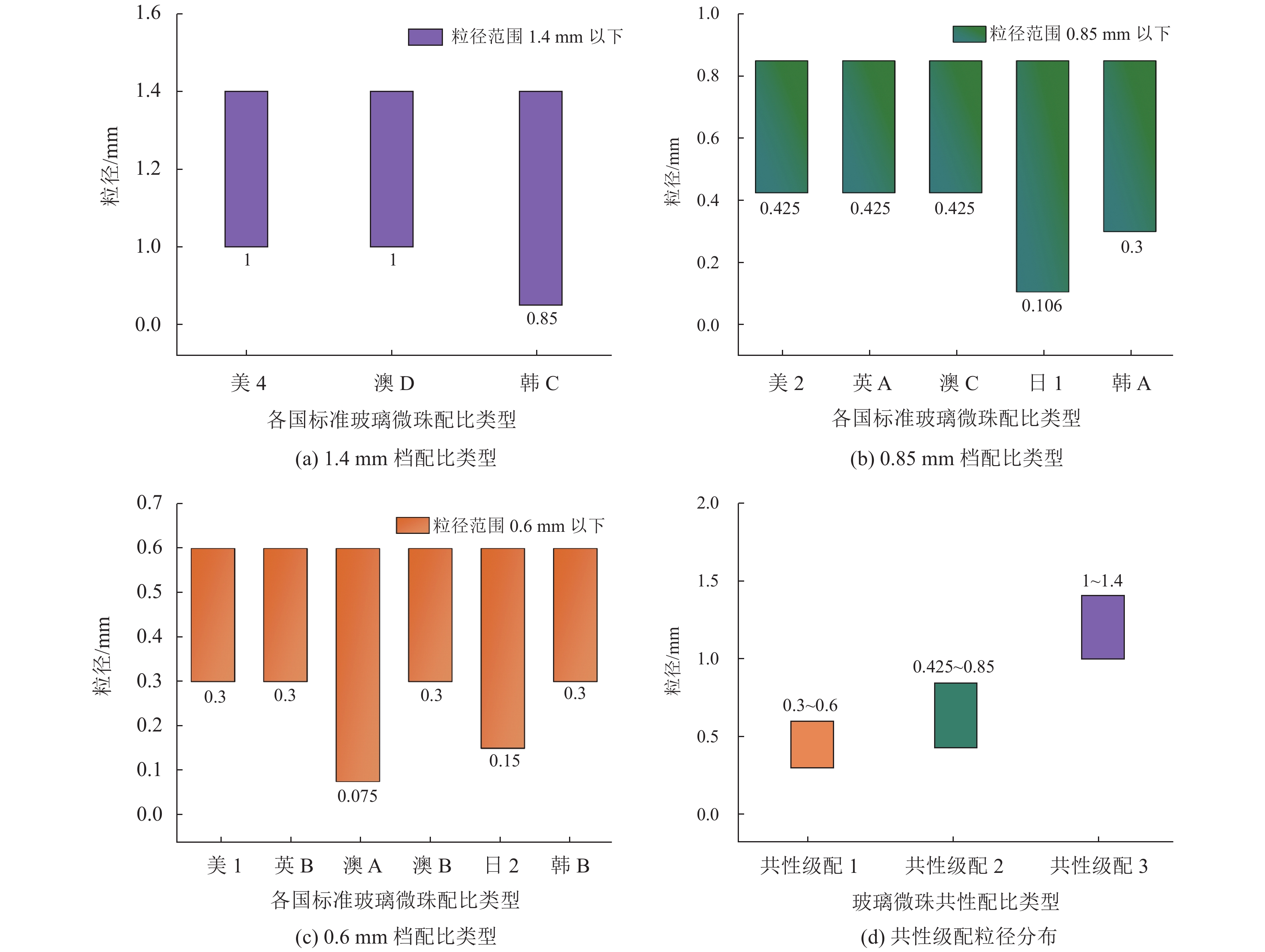

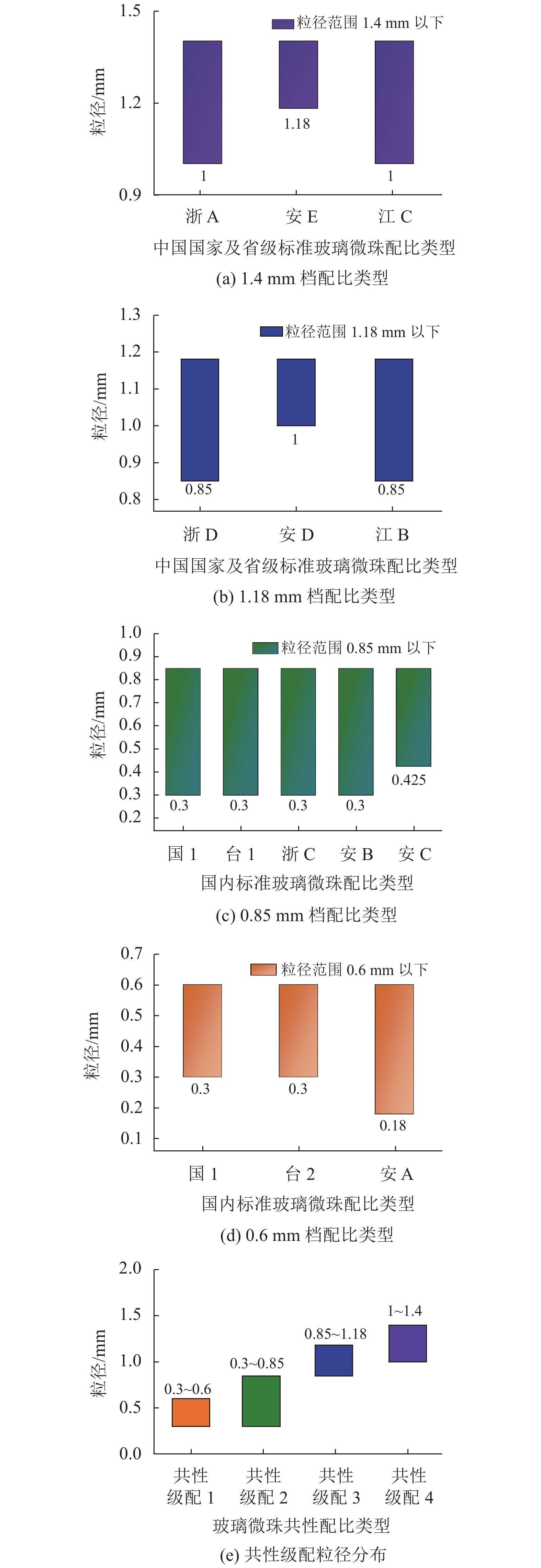

基于中国标线用玻璃微珠标准,归纳分析标准涉及的粒径范围及分布特点,得出分析结果如图3所示。由图3分析可知,不同中国标准涉及的玻璃微珠粒径分布范围存在一定的交集,例如国标《道路标线用玻璃珠》(GB/T 24722)中的1号和2号玻璃微珠粒径上限与中国台湾地区标准中的1号和2号标准基本一致,而0.85 mm的粒径上限出现在了5种玻璃微珠类型中,其次是1.18,0.6,1.4 mm分别出现在3种类型玻璃微珠粒径分布上限,而1.7 mm和1 mm则分别出现在2种和1种玻璃微珠粒径上限。对于不同规范涉及玻璃微珠的粒径分布下限,0.3 mm出现次数最多,约为6种类型玻璃微珠的粒径分布下限。

|

图 3 中国国家及省级相关标准涉及玻璃微珠粒径分布 Figure 3 Size distribution limits of glass beads in specifications of national and provincial levels of China |

根据图4不同类型配比玻璃微珠的粒径分布特征,可将中国规范涉及的玻璃微珠粒径范围大致分为4类:0.3~0.6 mm、0.3~0.85 mm、0.85~1.18 mm及1~1.4 mm。其中,0.3~0.85 mm出现频率较高,相对较为常用,而4类共性配比范围相互之间存在一定交集,例如共性配比1和共性配比2,共性配比3和共性配比4之间。基于此,4种共性级配可以作为玻璃微珠类型及配比确定和选择的相关依据。

|

图 4 中国国家及省级标准设计玻璃微珠粒径分配特征及共性级配 Figure 4 Size distribution characteristics and common grading of glass beads in specifications of national and provincial levels of China |

由国内外相关标准及图5分析可知,国内外用于普通内混以及雨夜型标线的反光微珠的主要粒径一致,分别为0.3~0.6 mm,1~1.4 mm;对于普通面撒用反光微珠,国内使用的粒径范围与国外存在一定差异,考虑到美标Type 2、英标A级、韩标A级以及日标1类等在普通面撒用反光微珠最大粒径也达到0.85 mm,国内外普通面撒用反光微珠粒径取0.3~0.85 mm。综上得出国内外常用粒径范围,如表14所示。

|

图 5 国内外玻璃微珠标准共性级配常用粒径对比 Figure 5 Comparison of commonly used particle sizes at home and abroad |

| 表 14 国内外玻璃微珠常用粒径 Table 14 Common particle size of glass beads at home and abroad |

我国标准《路面标线用玻璃珠》使用粒径范围较小,基本分布于0.3~0.85 mm之间,而且仅对普遍标线面撒内混进行要求,对雨夜高亮型标线用反光微珠没有进行定性要求进而形成标准,这较大程度地限制了反光微珠在标线涂料中所能发挥的作用。因此,参照国外标线用反光微珠标准以及国内企业标准的常用主要粒径(表14),扩大我国标线用反光微珠的粒径范围,比较掺加大粒径反光微珠前后标线逆反射性能的区别,能为道路标线逆反射性能和夜间辨识度的改善和提高奠定基础。

4 结语道路交通反光标线作为传递道路交通信息的重要载体,起到渠化交通、诱导线形,正确引导车辆通行,确保行车安全,尤其在夜间为路面提供了有效的可视性来保证交通安全。本文梳理了现有道路标线的主要类型及特点,明确了标线逆反射性能各影响因素的重要性,并总结了国内外常用反光微珠的粒径分布特点及共性配比。为更好地提高我国道路标线逆反射性能,针对现有研究,本文对未来发展进行了展望和建议:

(1) 继续研发性能好、环保型和经济型的新型高反光标线涂料。目前热熔型道路标线涂料仍是我国涂料市场的主力军,而热熔型道路标线涂料相较其他新型标线涂料性能存在差异,但其他新型高反光标线涂料经济性低。

(2) 研发经济型、抗污染且能显著提高标线涂料白度的颜料。洁白鲜明的道路标线具有良好的视认性,目前国内外最常用的颜料为钛白粉,钛白粉性能虽好,但提高标线涂料白度有限且经济性低。

(3) 丰富我国道路标线用反光微珠的粒径范围。粒径分布是路面标线用玻璃微珠型号划分的重要依据,不同型号的反光微珠决定了反光微珠的用途。我国路面标线用玻璃微珠标准的使用粒径范围较小,这较大程度限制了反光微珠在标线涂料中所能发挥的作用。

| [1] |

YAN L X, HE YI, QIN L Q, et al. A novel feature extraction model for traffic injury severity and its application to fatality analysis reporting system data analysis[J].

Science Progress, 2020, 103(1): 1-23.

|

| [2] |

辛昱. 公路交通标志反光膜逆反射系数衰减规律[J].

居舍, 2019(23): 166-167.

|

| [3] |

陈艳艳, 姜明. 公路交通标志反光膜逆反射系数衰减规律[J].

交通运输工程学报, 2016, 16(6): 107-113.

CHEN Y Y, JIANG M. Attenuation law of retroreflection coefficient for highway traffic sign retroreflective sheeting[J]. Journal of Traffic and Transportation Engineering, 2016, 16(6): 107-113. DOI: 10.3969/j.issn.1671-1637.2016.06.013. |

| [4] |

马静洁, 黄磊. 道路交通标线可视性研究[J].

中国标准化, 2018(20): 169-173.

MA J J, HUANG L. Research on visibility of road traffic markings[J]. China Standardization, 2018(20): 169-173. DOI: 10.3969/j.issn.1002-5944.2018.20.102. |

| [5] |

PAUL J C, EUN S P, DONG H K, et al. Investigation of longitudinal pavement marking retroreflectivity and safety[J].

Transportation Research Record, 2013, 2337(1): 59-66.

DOI: 10.3141/2337-08. |

| [6] |

BEKTAS B A, GKRITZA K, SMADI O. Pavement marking retroreflectivity and crash frequency: segmentation, line type, and imputation effects[J].

Journal of Transportation Engineering, 2016, 142(8): 04016030.1-04016030.10.

|

| [7] |

郑桂兰, 关瑞芳, 隋肃, 等. 反应型反光型道路标线涂料识别效果研究[J].

山东大学学报(工学版), 2007(1): 86-89.

ZHENG G L, GUAN R F, SUI S, et al. Study on discrimination effect of reactive and reflective road coating[J]. Journal of Shandong University (Engineering Science), 2007(1): 86-89. DOI: 10.3969/j.issn.1672-3961.2007.01.021. |

| [8] |

郝鹏举, 杜素军, 杜海. 白色热熔振荡标线亮度影响因素探索[J].

山西交通科技, 2013(4): 107-109.

HAO P J, DU S J, DU H. The exploration of the influence factors of white thermo-melting oscillation marking brightness[J]. Shanxi Science & Technology of Communications, 2013(4): 107-109. |

| [9] |

艾涛, 尹瑞淑, 景宏伟, 等. 浅议改善标线反光性能的方法[J].

中国涂料, 2015, 30(12): 24-27.

AI T, YIN R S, JING H W, et al. Discussion on the improvement of the reflective performance of marking lines[J]. China Coatings, 2015, 30(12): 24-27. |

| [10] |

祁晓静, 关腊生, 张超. 路面标线反光性能影响因素分析[J].

山西交通科技, 2014(5): 93-95.

QI X J, GUAN L S, ZHANG C. The analysis of the influencing factors for pavement marking reflective performance[J]. Shanxi Science & Technology of Communications, 2014(5): 93-95. |

| [11] |

中国国家标准化管理委员会. 路面标线用玻璃珠: GB/T 24722—2009[S]. 北京: 中国标准出版社, 2009.

|

| [12] |

中华人民共和国交通部. 路面标线材料: JT/T 280-2004[S]. 北京: 中国标准出版社, 2004.

|

| [13] |

MIRABEDINI S M, JAMALI S S, HAGHAYEGH M, et al. Application of mixture experimental design to optimize formulation and performance of thermoplastic road markings[J].

Progress in Organic Coatings, 2012, 75(4): 549-599.

DOI: 10.1016/j.porgcoat.2012.05.012. |

| [14] |

TOGO TATSUO, HIROTA. Hot-melt road-marking paint JP: 07179787[P]. 1995-07-18.

|

| [15] |

孔佩佩. 道路交通标线涂料的研究进展[J].

涂层与防护, 2019, 40(1): 48-52.

KONG P P. Progress in road traffic marking paint[J]. Coating and Protection, 2019, 40(1): 48-52. |

| [16] |

杜玲玲. 道路反光标线的应用[J].

中国公路学报, 1992(2): 62-67.

DU L L. Application of road markings[J]. China Journal of Highway and Transport, 1992(2): 62-67. |

| [17] |

张薇. 热熔型路标涂料的研究[J].

贵州化工, 1999(1): 3-5.

ZHANG W. Study on hot-melt road marking coating[J]. Guizhou Chemical Industry, 1999(1): 3-5. |

| [18] |

赵娇娇, 王久芬, 张军科, 等. 热熔型改性松香-醇酸树脂路标涂料的研制[J].

化工生产与技术, 2007(1): 12-14.

ZHAO J J, WANG J F, ZHANG J K, et al. Preparation of hot-melt road marking paint using modified rosin/alkyd resin[J]. Chemical Production and Technology, 2007(1): 12-14. DOI: 10.3969/j.issn.1006-6829.2007.01.004. |

| [19] |

李兴仁. 国外道路标线涂料的发展趋势[J].

中国公路, 1999(21): 47.

LI X R. Development of road marking materials in foreign countries[J]. China Highway, 1999(21): 47. |

| [20] |

李大茂, 张国辉, 冯志秀, 等. 道路交通标线雨夜可视性测试方法国内外研究进展[J].

公路交通科技, 2017, 13(2): 241-244.

LI D M, ZHANG G H, FENG Z X, et al. Research progress of road traffic marking visibility test methods at home and abroad in rainy night[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2017, 13(2): 241-244. |

| [21] |

郭力. 道路交通标线涂料的新动向[J].

现代涂料与涂装, 2009, 12(11): 36-39.

GUO L. New orientation of the road traffic marking coatings[J]. Modern Paint & Finishing, 2009, 12(11): 36-39. DOI: 10.3969/j.issn.1007-9548.2009.11.012. |

| [22] |

张运正. 双组份标线在公路建设中的应用探讨[J].

山东交通科技, 2014(3): 82-83.

ZHANG Y Z. Application of dual component marking in highway construction[J]. Shandong Science & Technology of Communications, 2014(3): 82-83. |

| [23] |

窦小燕, 潘峰. 双组分道路标线涂料的制备与应用[J].

中国涂料, 2009, 24(2): 40-43.

DOU X Y, PAN F. Preparation and use of two-package road mark coatings[J]. China Coatings, 2009, 24(2): 40-43. DOI: 10.3969/j.issn.1006-2556.2009.02.013. |

| [24] |

胡志鹏. 我国道路标线涂料发展应用现状[J].

现代涂料与涂装, 2007(10): 37-39.

HU Z P. Present situation of applying road line paint in China[J]. Modern Paint & Finishing, 2007(10): 37-39. DOI: 10.3969/j.issn.1007-9548.2007.10.012. |

| [25] |

杜玲玲, 李兴仁. 国外道路标线材料的发展趋势[J].

公路交通科技, 2000(6): 64-66.

DU L L, LI X R. Development of road marking materials in foreign countries[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2000(6): 64-66. DOI: 10.3969/j.issn.1002-0268.2000.06.017. |

| [26] |

刘俊权, 王保成. 溶剂型环氧道路标线涂料的研究[J].

科技情报开发与经济, 2007(12): 183-185.

LIU J Q, WANG B C. Research on the solvent epoxy coatings for road marking[J]. Journal of Library and Information Science, 2007(12): 183-185. |

| [27] |

陆益锋. 水性丙烯酸道路标线涂料的发展历史和优势[J].

中国涂料, 2011, 26(1): 28-30.

LU Y F. Development history and advantages of water-borne acrylic road marking coatings[J]. China Coatings, 2011, 26(1): 28-30. DOI: 10.3969/j.issn.1006-2556.2011.01.010. |

| [28] |

唐国荣, 钟萍. 水性道路标线漆的性能特点及其应用[J].

城市道桥与防洪, 2012(9): 279-282.

TANG G R, ZHONG P. Performance characteristics and application of water-based road marking paint[J]. Urban Roads Bridges & Flood Control, 2012(9): 279-282. DOI: 10.3969/j.issn.1009-7716.2012.09.100. |

| [29] |

董立志, 商培, 刘洪亮, 等. 水性反光型道路标线涂料的研制[J].

中国涂料, 2012, 27(2): 27-31.

DONG L Z, SHANG P, LIU H L, et al. Preparation of water-borne reflective road marking coatings[J]. China Coatings, 2012, 27(2): 27-31. DOI: 10.3969/j.issn.1006-2556.2012.02.008. |

| [30] |

梁哲. 水性路标涂料的研制[J].

上海涂料, 2006(5): 6-7.

LIANG Z. Development of water-based traffic marking paint[J]. Shanghai Coatings, 2006(5): 6-7. DOI: 10.3969/j.issn.1009-1696.2006.05.003. |

| [31] |

孙道兴, 张宜恒, 申新. 水性快干耐磨纳米复合道路标志涂料的研制[J].

中国涂料, 2006(12): 28-30.

SUN D X, ZHANG Y H, SHEN X. Preparation of water-borne quick-dry abrasion-resistant nano-meter complex road-mark coatings[J]. China Coatings, 2006(12): 28-30. DOI: 10.3969/j.issn.1006-2556.2006.12.010. |

| [32] |

肖龙, 鄢冬茂, 胥维昌. 耐磨水性路标涂料的制备研究[J].

染料与染色, 2017, 54(4): 18-22.

XIAO L, YAN D M, XU W C. Study on preparation of wear-resistant waterborne road marking paint[J]. Dyestuffs and Coloration, 2017, 54(4): 18-22. |

| [33] |

刘祥海, 孙永贵. 我国钛白粉生产现状和发展探究[J].

中国有色冶金, 2018, 47(3): 43-46.

LIU X H, SUN Y G. Status quo and development of TiO2 production in China [J]. China Nonferrous Metallurgy, 2018, 47(3): 43-46. |

| [34] |

郑家军, 杜利民. 道路标线反光原理与玻璃珠的合理应用[J].

山西交通科技, 2004(5): 75-77.

ZHENG J J, DU L M. The reasonable application of the light-reflection principle of road mark and glass ball[J]. Shanxi Science & Technology of Communications, 2004(5): 75-77. |

| [35] |

郑家军, 杜玲玲. 喷涂型热熔道路标线涂料[J].

中国涂料, 2004(6): 27-30.

ZHENG J J, DU L L. Spraying thermo-melting road mark coatings and their use[J]. China Coatings, 2004(6): 27-30. DOI: 10.3969/j.issn.1006-2556.2004.06.008. |

| [36] |

陈炎明, 何玉明. 影响玻璃微珠回向反射性能的主要因素分析[J].

光子学报, 2004(5): 629-633.

CHEN Y M, HE Y M. Study on the key factors deteriorating the retroreflective capability of glass microspheres[J]. Acta Photonica Sinica, 2004(5): 629-633. |

| [37] |

邓惠珠, 林壮宏, 郑立楷, 等. 高速公路反光型道路标线提质方案应用浅析[J].

公路交通技术, 2019, 35(4): 130-134.

DENG H Z, LIN Z H, ZHENG L K. Analysis on the application of quality improvement scheme for expressway reflective road marking[J]. Technology of Highway and Transport, 2019, 35(4): 130-134. |

| [38] |

AASHTO. Standard specification for glass beads used in pavement markings: M247-2011[S]. America: American Association of State Highway and Transportation Officials, 2011.

|

| [39] |

Road Engineering Standards Committee. specification for solid glass beads for use with road marking compounds and for other industrial uses: BS 6088-1981[S]. British: Executive Board, 1981.

|

| [40] |

Korean Standards Association. Glass beads for traffic paint: KS L2521[S]. South Korea: [s. n.], 2017.

|

| [41] |

Japanese Standards Association. Glass beads for traffic paint: JIS R3301[S]. Japan: [s. n.], 2014.

|

| [42] |

Australian Standard. Australian/New Zealand. standard glass beads for pavement-marking materials: AS/NZS 2009: 2006[S]. Australia: [s. n.], 2006.

|

| [43] |

中国台湾标准协会. 交通反光标志涂料用玻璃珠: CNS 4342: 1989[S]. 台湾: [出版者不详], 1978.

|

| [44] |

浙江兄弟路标涂料有限公司. 热熔型干湿态反光标线涂料: Q/ZXT 001—2019[S]. 浙江: [出版者不详], 2019.

|

| [45] |

安徽拓力工程材料科技有限公司. 路面标线用玻璃珠: Q/ZXT 001—2019[S]. 安徽: [出版者不详], 2019.

|

| [46] |

江西盛富莱定向反光材料有限公司. 道路标线用全天候高亮反光玻璃珠: Q/OFSL002—2016[S]. 江西: [出版者不详], 2016.

|

2021, Vol. 38

2021, Vol. 38