自Web 2.0以来,社交媒体(如微博、微信和百度贴吧)已逐渐成为人们日常生活中不可或缺的一部分。Statista数据显示,2020年中国用户平均每天在社交媒体上花费1 h 57 min,越来越多用户愿意从社交媒体中获取产品信息。因此,企业营销人员瞄准社交媒体,希望通过一系列在线营销活动将社交媒体用户转化为消费者。作为社交媒体中的主要营销形式,eMarketer报告显示社交媒体广告(Social media advertising)已占全球广告总支出的43.5%。然而,尽管企业社交媒体广告预算不断提高,广告效果却不尽如人意,用户普遍认为社交媒体广告无趣且与自己无关。为了达到更好的营销效果,社交媒体广告依托移动信息技术,衍生出交互式社交媒体广告。

在交互式社交媒体广告中,用户可以通过分享、点赞和评论等方式达到与发布广告的企业或其他用户互动交流的目的。与传统社交媒体广告相比,交互式社交媒体广告具有以下优势:(1) 在内容方面,交互式社交媒体内容形式与社交媒体用户发布的内容形式类似,极大地提高了其嵌入性,使其难以被察觉,削弱了用户的广告回避,同时用户产生的评论又成为了社交媒体广告内容的一部分,使其广告内容更加丰富有趣;(2) 在功能方面,借助社交媒体的交互功能(如点赞、分享和评论),用户能够在交互式广告中与其他用户甚至企业进行交流互动,表达自己的感受和看法。社交媒体广告的互动性越强,用户感知的相关性越高,进而增强他们的社会联系和购买意愿。依靠这些优势,交互式社交媒体广告脱颖而出,艾媒咨询数据显示46.5%的用户在交互式社交媒体广告上花费超过15 s。面对庞大又活跃的社交媒体用户,企业是否能够利用交互式广告提升营销效果,吸引更多的用户转变为消费者,关系到其是否能够提高利润,占据更多的市场份额。

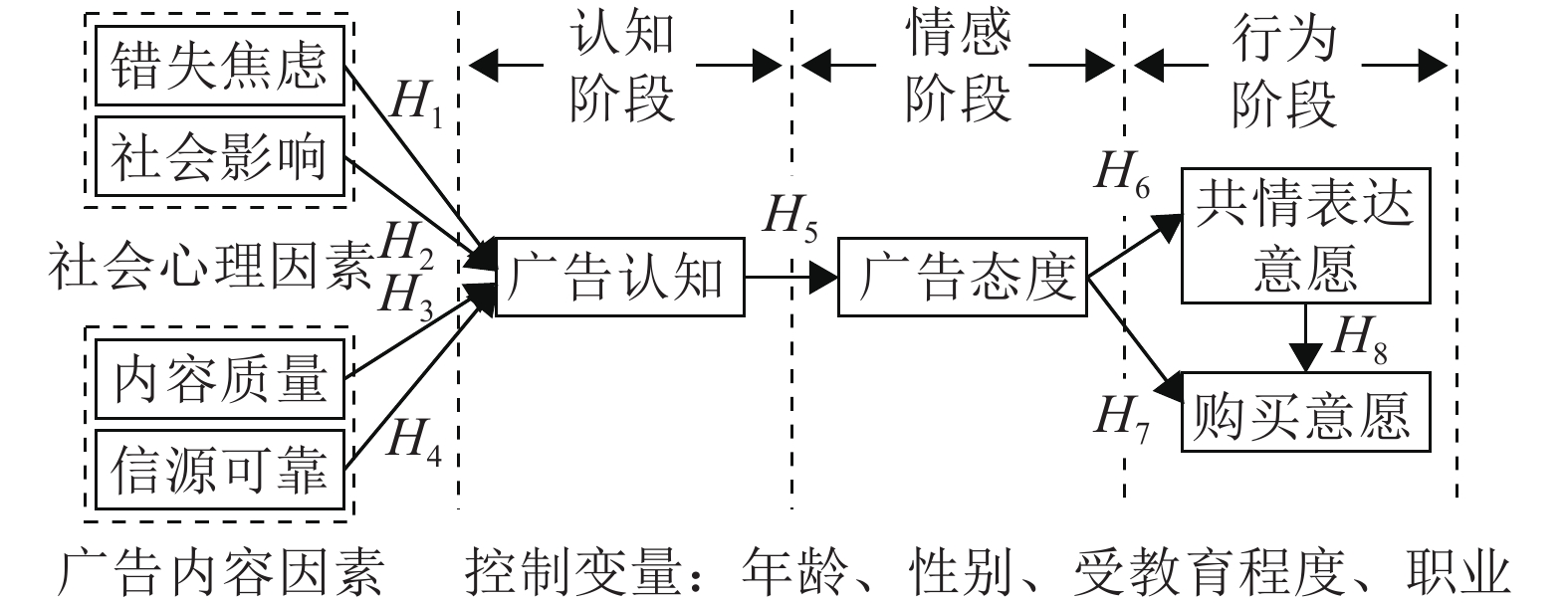

交互式社交媒体广告充分利用了社交媒体的交互功能,在影响用户的行为意愿方面起到重要作用。因此,在探讨交互式社交媒体广告的相关问题时,其特殊的交互性应成为研究重点。根据效果层级模型(Hierarchy of effects model),用户对广告的反应分为3个阶段:认知阶段、情感阶段和行为阶段。基于交互式社交媒体广告强大的交互性,分析其衍生的用户社会心理因素和社交行为意愿有助于更深入地理解用户在交互式社交媒体广告中的购买行为意愿。一方面,社交媒体作为新社交场所,其用户具有强烈的社会心理因素特点,因此用户对社交媒体广告产生认知的前因应考虑用户的社会心理因素,如刘红艳等[1]发现社会影响与用户的意愿具有正相关关系,叶凤云等[2]认为错失焦虑会导致社交媒体沉迷,然而在交互式社交媒体广告的新情境下,用户的社会心理因素在其受广告影响过程中的作用还亟待发掘;另一方面,在增加了强大的交互功能后,用户在交互式社交媒体广告中的行为比简单购买更加复杂,如交互式社交媒体广告使用户可以点赞、评论和分享,可被视为共情表达行为。用户在交互式社交媒体广告中的共情表达的形成机制及其效果也需要进一步研究。总体来说,为了深入探究交互式社交媒体广告的交互性,并帮助企业营销人员提高营销效果,本文提出了3个研究问题:(1) 基于效果层级模型,用户对交互式社交媒体广告的响应过程是否遵循“认知−情感−行为”。(2) 基于认知发展理论,研究可以影响用户的广告认知的用户社会心理因素和广告内容因素。(3) 研究交互式社交媒体广告中用户共情表达的形成机制,以及共情表达意愿行为对用户购买意愿带来的影响。

为了解决上述研究问题,本文基于效果层级模型和认知发展理论,构建了交互式社交媒体广告中用户共情表达和购买意愿的研究模型,并进行数据验证。

1 文献综述 1.1 社交媒体广告相关研究社交媒体是一种可供用户创建和共享内容的服务[3],社交媒体广告使营销人员与用户(即潜在消费者)的交流方式发生了重大转变,因此社交媒体广告一直是广告研究的热点。然而,作为社交媒体广告的最新形式,交互式社交媒体广告研究仍然处于初级阶段。尽管较少研究明确地从传统社交媒体广告提炼出交互式社交媒体广告的概念,但不少研究仍探讨了传统社交媒体广告中的交互性的作用。例如,范思等[4]提出社交性会影响感知广告群聚和感知目标阻碍;Sydney等[5]认为同伴影响的敏感性会影响社交媒体广告的态度;Johnston等[6]视信息互动行为和社交互动行为为用户的2个重要的行为结果;Errmann等[7]认为朋友的推荐会影响社交媒体广告的有效性。为了理清现有社交媒体广告研究的特点,本文对现有的社交媒体广告研究从研究对象,理论基础和研究结论进行了梳理,结果如表1所示。

| 表 1 社交媒体领域广告相关研究 Table 1 Advertising related research in social media |

总体来说,现有的社交媒体广告研究存在以下局限性:首先,大部分研究仅关注用户心理需求或广告内容设计其中一方面,少有研究结合用户心理与广告内容两方面全面地探究用户行为的影响因素。其次,现有社交媒体广告研究中的用户行为结果较为单一,如何实现用户的最终购买行为是大部分文献关注的重点,还有部分研究涉及的行为结果包括广告回避和电子口碑。然而在交互式社交媒体广告中,除了用户购买外还具有其他的行为可能性,因此用户的其他行为结果与其对最终购买行为的影响需要进一步的探究。最后,大多数用户心理研究关注消费心理,并未深入挖掘用户在社交媒体中的社会心理。然而基于社交媒体的交互性,用户的社会心理因素对交互式社交媒体广告的效果具有重要影响。

为了填补以上的社交媒体广告研究不足,本文聚焦于交互式社交媒体广告的交互性,结合用户社会心理因素和广告内容因素,探究用户的共情表达行为意愿形成机制,以及其对购买行为意愿的作用。

1.2 效果层级模型效果层级模型认为用户对广告的反应不是即时的,而是一个多阶段的过程,具体分为认知阶段、情感阶段和行为阶段[15]。因此,在用户接受到广告后,其认知、情感和行为会依次发生变化。认知阶段是指用户对广告形成一种智力、精神或理性状态。用户对广告的认知包括对产品的感知,对产品属性、特征和优势的认识和理解;情感阶段是指用户对广告产生的一种情绪,即“情感”或“感觉”状态,包括对广告的情感、态度和满意度等;行为阶段是指用户对广告产品采取行动,如试用、实际购买、使用或拒绝等。

效果层级模型已被应用到各类广告情境中并得到拓展,如跨境电商的消费者从平台认知(产品描述和产品意识)形成平台信任,最终进行购买行为[16]。社交媒体营销中,客观性知识、主观性知识通过影响消费者情感影响购买行为[17],具体在社交媒体广告中,年轻人认为传统社交媒体广告是无聊且信息匮乏的,进而认为广告与自身无关,最终拒绝进一步点击或与朋友分享[18]。

交互式社交媒体广告作为新形式的社交媒体广告,其中的用户行为形成过程符合消费者“认知−情感−行为”,因此本文基于效果层级模型,遵循广告认知、广告态度、行为意愿的顺序对交互式社交媒体广告对用户影响机制进行深入探究。

2 研究模型与理论假设基于效果层级模型和认知发展理论,本文构建了从影响因素、广告认知、广告态度到行为意愿的研究模型并作出理论假设。

认知发展理论认为内部因素和外部因素可以共同影响认知,因此为了识别影响交互式社交媒体广告认知的内部因素和外部因素,本文进一步将用户认知影响因素分为社会心理和广告内容因素。为了提高研究模型的效度,引入基本人口特征(性别、年龄、教育程度和职业)作为控制变量,总研究模型如图1所示。

|

图 1 研究模型 Figure 1 Research model |

随着社交媒体成为社交活动的主要平台,社交媒体成为用户获取他人信息的重要信息源,也导致了用户对社交媒体产生了强烈的依赖,错失焦虑(Fear of Missing out, FoMo)成为一种越来越普遍的心理状态。错失焦虑是指人们因害怕错过或遗漏他人的经历,从而产生焦虑的心理状态[19]。由于错失焦虑是一种负面的心理状态,许多社交媒体研究都将错失焦虑造成的负面影响作为研究重点,如错失焦虑会导致认知失败[20]、社交媒体疲劳[21]和负面情感[22]等。

然而除了负面影响,在社交媒体广告情境中,错失焦虑可能带来积极的营销效果。当用户的错失焦虑越强烈,就越倾向于长时间使用社交媒体[10]。当用户使用社交媒体时间越长,就会有意无意接受更多的交互式社交媒体广告内容。同时,为了获取其他用户的信息,用户更倾向于认真浏览社交媒体的内容,进而对交互式广告进行认真浏览,对其产生更深入的了解。因此,错失焦虑对用户的广告认知应存在正向影响。基于以上分析,本文作出如下的研究假设。

H1:错失焦虑对交互式社交媒体广告认知有显著正向影响。

2.1.2 社会影响对广告认知的作用社交媒体作为重要的社会化工具,其中用户的行为和态度会受其他用户的影响。社会影响(Social Influence, SI)即主观规范,是指人们对移动通信的主观标准会受来自于朋友、家庭、工作环境的规范性信念影响[1],影响力的发出者影响接收者的认知、倾向、意见和态度等。社交媒体作为用户进行社交活动的主要场所,其他用户的点赞、分享和评论等行为会对用户意愿产生积极影响。

与传统社交媒体广告不同,交互式社交媒体广告在用户之间的传播更加深入和广泛。当用户在交互式广告下进行点赞和评论时,这些观点成为广告的新内容,并对其他看到该广告的用户产生影响。因此,当用户受到其他用户行为的影响程度越高,交互式社交媒体广告中的用户生成内容将会对其本身产生更强烈的影响,导致用户对该交互式移动社交媒体的信息更为关注,从而提升其对该交互式社交媒体广告的认知。因此,社会影响对用户的广告认知应存在正向影响。基于以上理论分析,本文作出如下的研究假设。

H2:社会影响对交互式社交媒体广告认知有显著正向影响。

2.2 广告内容因素对广告认知的影响 2.2.1 内容质量对广告认知的作用社交媒体中交互式广告内容质量参差不齐,当交互式社交媒体广告没有充分利用其交互特性时,会直接导致其质量低下。交互式社交媒体广告的内容质量(Content Quality,CQ)可以评估用户对广告内容对准确性、完整性、相关性和及时性的感知程度[23]。

现有研究已经表明社交媒体的内容质量(如生动性和互动性)可以影响用户态度[24]和期望确认度[25],甚至进一步影响用户行为和意愿。因此在交互式社交媒体广告中,企业传达的内容质量越高,用户对广告中商品的属性就越了解,进而提高用户对该广告的认知。因此,内容质量对用户的广告认知应存在正向影响。基于以上理论分析,本文作出如下的研究假设。

H3:内容质量对交互式社交媒体广告认知有显著正向影响。

2.2.2 信源可靠对广告认知的作用信源可靠(Source Credibility, SC)是指在移动社交媒体广告内容的可信度[26]。信源可靠在企业社交媒体内容中对信息接受方有重大意义,可以影响用户的参与度[27]、态度[28]、感知的有用性和冲动购买行为[29]。

尤其是在广告中,信源可靠可以显著积极影响品牌知名度和用户喜好[30-31]。同时,在交互式社交媒体广告中,企业也可以在广告中插入相关的信源可靠信息从而展示企业的信源可靠度,如企业认证、产品认证等,从而影响该广告的信源可靠度。交互式社交媒体广告中用户感知的信源可靠度越高,则认为该广告越可信,从而倾向于接受广告中传递的信息,对该交互式社交媒体广告产生更深刻的认知,进而提高广告认知。因此,信源可靠对用户的广告认知应存在正向影响。基于以上理论分析,本文作出如下的研究假设。

H4:信源可靠对交互式社交媒体广告认知有显著正向影响。

2.3 广告认知到用户行为意愿的影响路径基于效果层级模型,用户对社交媒体广告的响应并不是立刻发生的,而是遵循认知(Cognition)、情感(Emotion)和行为(Conation)的顺序[15]。认知方面与形成知识和意识有关,情感方面与形成态度和感觉有关,行为方面与形成意图和实际行为有关[17]。

在认知阶段和情感阶段,用户的认知可以显著影响其产生的情感。在交互式社交媒体广告中,当用户在社交媒体上接受广告时,首先对该广告产生广告认知,在对广告的信息进行接收和处理后,用户形成了对该交互式社交媒体广告的态度。如果用户的广告认知越高,用户对广告的整体感觉越好,产生的情感就越偏向于积极正面。因此,本文作出如下的研究假设。

H5:在交互式社交媒体广告情境中,广告认知对广告态度有显著正向影响。

在情感阶段和行为阶段,用户对广告形成的情感可以显著影响其行为。由于目前的交互式广告还未实现直接购买功能,因此探究用户通过在广告中进行点赞、评论等行为表达他们对广告的看法和态度更为重要。

点赞、分享和评论等行为可以被概括为共情表达(Empathy Expression)。共情是指个体的感受或情感状态与他人融为一体,而共情表达是一种用户能够理解他人情绪、感受和对广告看法的能力[32],在人际交往当中起到了“黏合剂”的作用。通过交互式广告的交互功能,用户可以在广告中进行共情表达,从而加深与其他用户的交流。当用户对广告的态度越积极正面,就越可能进行共情表达,同时也更可能被广告影响从而产生购买行为。因此,本文将共情表达意愿和购买意愿作为用户结果行为意愿,作出如下的研究假设。

H6:在交互式社交媒体广告情境中,广告态度对共情表达意愿有显著正向影响。

H7:在交互式社交媒体广告情境中,广告态度对购买意愿有显著正向影响。

作为交互式社交媒体广告中的直接行为结果,用户对该广告的共情表达意愿还可能作为最终购买行为的前因。在社交媒体广告情境中,Lee等[32]发现共情表达意愿可以显著影响用户的购买意愿。当用户倾向于对广告产生积极的共情反应后,他们的观点代表了对该交互式社交媒体广告的个人支持,并通过与其他用户的交流互动进一步促进了用户形成最终的购买行为。因此,本文作出如下的研究假设。

H8:在交互式社交媒体广告情境中,共情表达意愿对购买意愿有显著正向影响。

3 研究方法本文研究变量均与用户的心理感知和行为意愿相关,因此采用调查问卷对研究模型进行验证。问卷设计为人口统计学问题和测量项目。测量项目中包含8个潜在变量,分别是:错失焦虑(FoMo)、社会影响(SI)、内容质量(CQ)、信源可靠(SC)、广告认知(Advertising Cognition, AC)、广告态度(Advertising Attitude, AA)、共情表达意愿(Empathy Expression Intention, EEI)和购买意愿(Purchase Intention, PI),每个潜在变量由2~4个测量题项组成。所有测量题项来源于已有文献,同时采用李克特五级量表(Likert scale-5),范围从“强烈不同意”到“强烈同意”,从而确保了测量变量的内容效度。

本文通过问卷星(https://www.wjx.cn/)进行调查问卷收集,共收集了376份调查问卷,有效问卷337份,有效率达到91.0%。本文对样本相关人口特征数据,包括性别、年龄、文化程度和职业,进行了初步统计,结果如表2所示。结果显示,样本人群以18~34岁的中青年人为主,占样本量的87.5%,与社交媒体用户的统计特征吻合,具有代表性。50.4%的样本人群接触社交媒体超过5年,43.0%的样本人群认为自己是移动社交媒体中的资深用户,87.8%的样本人群意识到社交媒体中存在的交互式广告,因此被调查者群体对社交媒体及交互式广告识别度较高,适用于验证本文的研究模型。

| 表 2 样本的基本人口特征 (N=337) Table 2 Demographic of the sample (N=337) |

本文使用偏最小二乘法−结构方程模型(Partial Least Squares Structural Equation Modeling, PLS-SEM),通过SmartPLS3.0软件对研究模型进行了验证。由于在验证性因子分析中,错失焦虑的2个题项因子载荷小于0.7,因此从问卷中删除。

首先,对变量进行相关性分析,分析结果如表3所示。结果显示,每个变量与其他变量之间的相关系数均小于其平均方差提取值(Average Variance Extracted, AVE)平方根,因此所有变量的区分效度超过接受水平。

| 表 3 相关系数矩阵与平均提取方差值平方根 Table 3 Correlation matrix and square root of AVE |

然后,本文对变量和信度和效度进行了检验,结果如表4所示。结果显示,错失焦虑、社会影响、内容质量、信源可靠、广告认知、广告态度、共情表达意愿和共买意愿的因子载荷均大于0.5,最小值为0.739;方差膨胀系数(Variance Inflation Factor, VIF)均小于5,最大值为2.649;内部一致性信度(Cronbach's Alpha,

| 表 4 各变量测项的相关指标 Table 4 Factors of each item of the variables |

数据信度和效度检验通过后,本文进一步对研究模型进行验证。结果显示,广告认知、广告态度和共情表达意愿以及购买意愿的R2分别为0.507,0.380,0.624和0.620,模型预测能力较好。错失焦虑、社会影响、内容质量和信源可靠共解释了广告认知50.7%的变化,广告认知解释了广告态度38%的变化,广告态度解释了共情表达意愿62.4%的变化,广告态度和共情表达意愿共解释了购买意愿62%的变化。

本文的假设检验情况如表5所示,B为路径系数,p为概率水平。错失焦虑(H1:B=0.183, p<0.001)与社会影响(H2:B=0.222, p<0.005)对广告认知存在显著正向影响;内容质量(H3:B=0.312, p<0.001)与信源可靠(H4:B=0.133, p<0.005)对广告认知存在显著正向影响;广告认知对广告态度存在显著正向影响(H5:B=0.617, p<0.001);广告态度对共情表达意愿(H6:B=0.790, p<0.001)和购买意愿(H7:B=0.364, p<0.001)均存在显著正向影响;共情表达意愿对购买意愿存在显著正向影响(H8:B=0.464, p<0.001)。

| 表 5 假设检验结果汇总 Table 5 The summary of hypotheses test results |

通过研究模型的检验结果,本文构建了完整的“影响因素−广告认知−广告态度−行为意愿”用户响应广告模型,验证了2个社会心理因素(错失焦虑和社会影响)和2个广告内容因素(内容质量和信源可靠)对用户广告认知、广告认知对广告态度、广告态度对共情表达意愿、广告态度对购买意愿、共情表达意愿对购买意愿均存在正向影响,研究模型与理论假设阶段提出的所有假设均得到支持,研究模型具有较强的解释力。

然而,本文也存在一定局限性,首先本文数据来源为调查问卷,数据样本量有限,研究结果可能存在一定误差;其次,本文仅从用户心理和广告内容两个方面考虑对用户行为意愿的影响因素,未深入挖掘社交媒体平台等其他方面的影响因素。因此,未来交互式社交媒体广告研究可以通过大量收集客观的二手数据,研究企业角度分析平台等其他因素对社交媒体广告效果的影响机制。但是,本文的研究结果仍对理论和实践具有一定意义。

5.1 理论意义本文将效果层级模型和认知发展理论在新移动信息技术下交互式社交媒体广告中进行了拓展,具有如下的理论意义。

(1) 本文分别从内部和外部2个角度,确定了错失焦虑和社会影响、信源可靠和信息质量可共同影响用户对广告的认知。本文结合用户心理和广告内容构建了用户购买行为意愿的影响机制,通过理论分析和数据检验,丰富了认知发展理论在社交媒体中的应用。

(2) 根据交互式社交媒体广告的特性,确定了影响用户购买行为的重要前因变量−共情表达意愿,验证了广告认知对共情表达意愿、共情表达意愿对购买意愿存在的显著正向影响,深化了学术界对用户社交媒体广告行为的理解。

(3) 将共情表达意愿和社交媒体中用户的社交心理因素和广告内容因素纳入效果层级模型,完善了效果层级模型中认知阶段的前因变量与行为阶段的具体内容,丰富了效果层级模型在交互式社交媒体广告中的应用。

5.2 实践意义本文的研究结果对企业提升新移动信息技术背景下的营销效果具有深刻的意义,具有如下的实践意义。

(1) 企业进行交互式社交媒体广告投放时,可以在内容质量方面提升广告内容的生动性和互动性,在信源可靠方面展示企业的相关资质证明,提高用户对广告的认知,实现利润的提升。

(2) 错失焦虑和社会影响程度较高的用户对交互式社交媒体广告更敏感,因此企业可以针对用户使用社交媒体的相关数据,对用户进行分类,对错失焦虑和社会影响程度较高的用户加大广告投放的力度,增加广告投放的收益率。

(3) 企业应在广告内容中设计更多有可能激发用户共情表达的元素,如疑问句、跳转功能等,提高用户共情表达意愿,增强交互式广告的传播效果,最终促进用户购买产品。

| [1] |

刘红艳, 傅胜蓝. 移动广告接受意愿的影响因素研究——基于大学生移动广告体验的视角[J].

软科学, 2014, 28(4): 107-111.

LIU H Y, FU S L. The influence of consumer experiences on the willingness of mobile advertisement accepting—based on the perspective of college students' mobile advertising experience[J]. Soft Science, 2014, 28(4): 107-111. DOI: 10.3969/j.issn.1001-8409.2014.04.023. |

| [2] |

叶凤云, 徐孝娟. 青少年移动社交媒体使用动机与沉迷: 错失焦虑的中介作用[J].

情报理论与实践, 2020, 43(10): 108-114.

YE F Y, XU X J. Motivation and addiction of adolescents’ mobile social media: the mediating effects of FoMo[J]. Information Studies: Theory & Application, 2020, 43(10): 108-114. |

| [3] |

杜松华, 柯晓波, 易虎, 等. 技术依赖与社会构建视角下的社交媒体竞争力研究综述[J].

广东工业大学学报, 2017, 34(4): 1-11.

DU H S, KE X B, YI H, et al. A review of social media popularity studies: a technology dependent and social construction perspective[J]. Journal of Guangdong University of Technology, 2017, 34(4): 1-11. DOI: 10.12052/gdutxb.170063. |

| [4] |

范思, 鲁耀斌, 胡莹莹. 社交媒体环境下一致性与社交性对信息流广告规避的影响研究[J].

管理学报, 2018, 15(5): 759-766.

FAN S, LU Y B, HU Y Y. The impacts of consistency and sociability on social media in-feed ad avoidance[J]. Chinese Journal of Management, 2018, 15(5): 759-766. DOI: 10.3969/j.issn.1672-884x.2018.05.016. |

| [5] |

SYDNEY C, FEDERICO de G. A consumer socialization approach to understanding advertising avoidance on social media[J].

Journal of Business Research, 2020, 110: 474-483.

DOI: 10.1016/j.jbusres.2020.01.062. |

| [6] |

JOHNSTON W J, KHALIL S, LE A N H, et al. Behavioral implications of international social media advertising: an investigation of intervening and contingency factors[J].

Journal of International Marketing, 2018, 26(2): 43-61.

DOI: 10.1509/jim.16.0125. |

| [7] |

ERRMANN A, SEO Y, CHOI Y K, et al. Divergent effects of friend recommendations on disclosed social media advertising in the united states and korea[J].

Journal of Advertising, 2019, 48: 495-511.

DOI: 10.1080/00913367.2019.1663320. |

| [8] |

宣长春, 林升栋. 社交媒体使用对广告态度影响的倒U形模式研究[J].

现代传播, 2019, 41(9): 130-135.

XUAN C C, LIN S D. An inverted "U" model: the use of social media and attitude to advertisement[J]. Modern Communication, 2019, 41(9): 130-135. |

| [9] |

刘英为, 汪涛, 聂春艳, 等. 如何应用国家文化原型实现品牌的国际化传播——基于中国品牌海外社交媒体广告的多案例研究[J].

管理世界, 2020, 36(1): 88-104.

LIU Y W, WANG T, NIE C Y, et al. How to apply the national culture archetype to realize the internationalization spread of the brand: based on a multi-case study of Chinese brand' social media advertising in foreign country[J]. Management World, 2020, 36(1): 88-104. DOI: 10.3969/j.issn.1002-5502.2020.01.010. |

| [10] |

林升栋, 宣长春. “中间群体”vs. “边缘群体”: 群体特征对社交媒体广告态度的影响[J].

新闻大学, 2020(4): 84-96.

LIN S D, XUAN C C. "Middle group" vs. "marginal group": the influence of group features on social media advertising attitude[J]. Journalism Research, 2020(4): 84-96. |

| [11] |

TAN G W H, LEE V H, HEW J J, et al. The interactive mobile social media advertising: an imminent approach to advertise tourism products and services?[J].

Telematics and Informatics, 2018, 35(8): 2270-2288.

DOI: 10.1016/j.tele.2018.09.005. |

| [12] |

RAJI R A, RASHID S, ISHAK S. The mediating effect of brand image on the relationships between social media advertising content, sales promotion content and behavioral intention[J].

Journal of Research in Interactive Marketing, 2019, 13(3): 302-330.

DOI: 10.1108/JRIM-01-2018-0004. |

| [13] |

曾伏娥, 顾梅梅, 刘敏. 社交媒体图文型广告的“得”与“失”: 商家形象vs. 产品态度[J].

中国工业经济, 2019(10): 175-192.

ZENG F E, GU M M, LIU M. "Gain" and "loss" of graphic and textual advertising in social media: business image vs. product attitude[J]. China Industrial Economics, 2019(10): 175-192. |

| [14] |

WANG S, LEHTO X. The interplay of travelers' psychological distance, language abstraction, and message appeal type in social media advertising[J].

Journal of Travel Research, 2020, 59(8): 1430-1446.

DOI: 10.1177/0047287519880000. |

| [15] |

LAVIDGE R J, STEINER G A. A model for predictive measurements of advertising effectiveness[J].

Advertising & Society Review, 1961, 25(6): 59-62.

|

| [16] |

ZHU W, MOU J, BENYOUCEF M. Exploring purchase intention in cross-border e-commerce: a three stage model[J].

Journal of Retailing and Consumer Services, 2019, 51: 320-330.

DOI: 10.1016/j.jretconser.2019.07.004. |

| [17] |

HAN T I, STOEL L. Using rich media to motivate fair-trade purchase[J].

Journal of Research in Interactive Marketing, 2017, 11(4): 361-379.

DOI: 10.1108/JRIM-05-2016-0057. |

| [18] |

BANNISTER A, KIEFER J, NELLUMS J. College students' perceptions of and behaviors regarding facebook advertising: an exploratory study[J].

Catalyst, 2013, 3(1): 1-19.

DOI: 10.3390/catal3010001. |

| [19] |

PRZYBYLSKI A K, MURAYAMA K, DEHAAN C R, et al. Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out[J].

Computers in Human Behavior, 2013, 29: 1841-1848.

DOI: 10.1016/j.chb.2013.02.014. |

| [20] |

张亚利, 李森, 俞国良. 大学生错失焦虑与认知失败的关系: 手机社交媒体依赖的中介作用[J].

中国临床心理学杂志, 2020, 28(1): 67-70.

ZHANG Y L, LI S, YU G L. Fear of missing out and cognitive failures in college students: mediation effect of mobile phone social media dependence[J]. Chinese Journal of Clinical Psychology, 2020, 28(1): 67-70. |

| [21] |

BRIGHT L F, LOGAN K. Is my fear of missing out (FOMO) causing fatigue? advertising, social media fatigue, and the implications for consumers and brands[J].

Internet Research, 2018, 28(5): 1213-1227.

DOI: 10.1108/IntR-03-2017-0112. |

| [22] |

ELHAI J D, LEVINE J C, ALGHRAIBEH A M, et al. Fear of missing out: testing relationships with negative affectivity, online social engagement, and problematic smartphone use[J].

Computers in Human Behavior, 2018, 89: 289-298.

DOI: 10.1016/j.chb.2018.08.020. |

| [23] |

CARLSON J, RAHMAN M, VOOLA R, et al. Customer engagement behaviours in social media: capturing innovation opportunities[J].

Journal of Services Marketing, 2018, 32(1): 83-94.

DOI: 10.1108/JSM-02-2017-0059. |

| [24] |

KWAK D H, RAMAMURTHY K, NAZARETH D, et al. The moderating role of helper's high in anchoring process: an empirical investigation in the context of charity website design[J].

Computers in Human Behavior, 2018, 84: 230-244.

DOI: 10.1016/j.chb.2018.02.024. |

| [25] |

徐曼, 吴肖, 潘婷, 等. 内容类移动社交媒体环境下用户 错失焦虑影响因素研究[J].

情报理论与实践, 2021, 44(4): 153-161.

XU M, WU X, PAN T, et al. An empirical study on the in fluencing factors of fear of missing out in content-based mobile social media context[J]. Information Studies: Theory & Application, 2021, 44(4): 153-161. |

| [26] |

DU H S, KE X B, HE W, et al. Achieving mobile social media popularity to enhance customer acquisition cases from P2P lending firms[J].

Internet Research, 2019, 29(6): 1386-1409.

DOI: 10.1108/INTR-01-2018-0014. |

| [27] |

WANG X, OW T T, LIU L, et al. Effects of peers and network position on user participation in a firm-hosted software community: the moderating role of network centrality[J].

European Journal of Information Systems, 2020, 29(5): 521-544.

DOI: 10.1080/0960085X.2020.1782275. |

| [28] |

WANG L, FAN L, BAE S. How to persuade an online gamer to give up cheating? Uniting elaboration likelihood model and signaling theory[J].

Computers in Human Behavior, 2019, 96: 149-162.

DOI: 10.1016/j.chb.2019.02.024. |

| [29] |

XU H, ZHANG K Z K, ZHAO S J. A dual systems model of online impulse buying[J].

Industrial Management & Data Systems, 2020, 120(5): 845-861.

|

| [30] |

JANS S D, SOMPEL D, MD V, et al. #Sponsored! How the recognition of sponsoring on Instagram posts affects adolescents' brand evaluations through source evaluations[J].

Computers in Human Behavior, 2020, 109: 106342.

DOI: 10.1016/j.chb.2020.106342. |

| [31] |

曲洪建, 何茜. 社交媒体广告营销对传播意愿的影响——基于行为态度的中介效应分析[J].

东华大学学报(自然科学版), 2019, 45(5): 765-771.

QU H J, HE Q. The influence of social media advertising and marketing on the dissemination willingness — an analysis of mediating effect based on behavior attitude[J]. Journal of Donghua University (Natural Science Edition), 2019, 45(5): 765-771. |

| [32] |

LEE J, HONG I B. Predicting positive user responses to social media advertising: the roles of emotional appeal, informativeness, and creativity[J].

International Journal of Information Management, 2016, 36(3): 360-373.

DOI: 10.1016/j.ijinfomgt.2016.01.001. |

2021, Vol. 38

2021, Vol. 38