2. 广东工贸职业技术学院,广东 广州 510510

2. Polytechnic of Industry and Commerce Guangdong, Guangzhou 510510, China

随着新一轮科技革命与技术创新的推进,以量子计算、虚拟现实、3D打印等为代表的颠覆性技术不断涌现,这对现有的生产消费模式与社会−技术体制产生了巨大冲击。颠覆性创新(Disruptive Innovation)是一种以具有改写竞争规则和催化新商业模式为特征的新技术作为核心[1],对现有生产消费模式产生广泛而深刻的颠覆性影响,驱动现有主流技术或产业关键技术跃迁,继而对国家产业体系产生重大影响的社会−技术体制变革过程[2]。从国家视角而言,颠覆性创新为产生技术突袭和建立新的社会−技术体制创造了可能,从而实现国家自主创新优势的整体提升以及在国际科技竞争中的“变轨超车”[3]。在此背景下,发达经济体纷纷从国家层面对颠覆性技术进行超前部署,着力加强其培育发展,譬如美国2015年出台了国家层面的创新战略计划,将颠覆性创新纳入国家战略体系及国家发展路径;2013年日本围绕颠覆性创新部署颠覆性技术创新计划 (ImPACT,Impulsing Paradigm Change through Disruptive Technologies Program),进一步强化产业技术创新能力;2018年欧盟颁布第九轮框架计划持续推进颠覆性技术的研发,着力发挥创新人物的引领作用以及提升区域创新能力;以色列自2013年以来不断颁布科技发展计划,逐步完善国家创新体系以实现颠覆性创新的快速发展。在中国,习近平总书记2018年在两院院士大会上也提出了要“以关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新为突破口”,明确将颠覆性技术创新正式纳入国家宏观战略并将其作为实现创新驱动、建设世界科技强国的重要手段。可见,颠覆性创新已成为国家非对称战略对抗取胜的关键,但无论是政府还是企业,对于当前如何推进颠覆性创新,仍存在着颠覆性技术的识别与选择、颠覆性创新管理机制构建等亟待解决的关键问题,尤其是从国家层面对颠覆性创新管理机制的特征及其实施路径还缺乏系统的梳理与总结。

可持续转型(Sustainable Transition,ST)理论是一种新兴的创新管理理论和技术创新分析工具,主张颠覆性创新不仅需要关注于颠覆性技术的内生演化,还必须重视颠覆性创新管理机制与外部环境的协同演进,并提出通过创新生态位演化及保护空间构建促进技术创新及其产业化,为新技术产业化管理提供有效的解决思路[4-5]。将ST理论与颠覆性创新管理结合起来研究,不仅有助于剖析颠覆性技术成长的全过程及其发展内在规律,更有助于把握颠覆性技术与产业发展、社会环境等外部因素的互动机制及其治理[6]。为此,本文将运用ST理论及其分析框架,基于国家视角构建颠覆性技术成长全过程的概念模型,深入分析国外政府培育发展颠覆性创新的实施路径,凝练其成功做法,由此得出有效构建颠覆性创新管理机制的经验启示,以期为政府加强培育和发展颠覆性创新提供理论借鉴与决策参考。

1 理论依据 1.1 颠覆性创新的特征与内涵栾恩杰认为颠覆性技术的形成,包括以下3种:一是基于新原理、新发现的原始创新;二是基于现有技术的集成创新与应用;三是科学原理与成熟技术的转移与创新应用[7]。Govindarajan和Kopalle[8]提出国家层面的颠覆性创新包括低端颠覆和高端颠覆,第一层次的颠覆主要体现于市场或行业内的局部变化,第二层次的颠覆则具有更大的影响,不仅对许多行业造成影响,同时在一定程度上改变了社会规范或制度。颠覆性技术在其成长过程中受到诸多要素的影响,Schuelke-Leech B[9]提出高端颠覆性创新的发展不受区域差异及技术壁垒限制,或通过对多技术的融合呈现多种技术特性,同时扰乱并促使现行的社会制度及生产规范标准进行重组,但颠覆性创新在形成技术创新能力之前仍需要对新产品和服务的变化积累关键的生产基础。对于其关键因素的探讨还有:用户利益、核心战略、战略资源和价值网络(Sainio[10]);创新研发活动、创新资源分配和创新生产流程(Williamson[11]);社会资本与服务性政策(Mahto[12]);国家支持创新研发活动的力度,包括支持方式、立法变化、国家发达与否、网络效应等(王超[13])。

众多学者研究了颠覆性创新的特征,经过梳理,本文认为主要包括:一是变革性,即颠覆性创新在市场需求的主流属性方面无法与现有的市场主流技术相媲美,但却拥有明显的创新特性,包括成本低、体积小、携带方便、易操作或安全等;二是初始低端性,即颠覆性创新端于低端市场或新市场,在技术的主流属性及使用客户群上均体现出低端性;三是加速成长性,即颠覆性创新进入市场后,在市场和技术的驱动下,呈现出更快的成长与扩散特性;四是侵蚀性,即颠覆性创新立足低端市场或新市场后,不断由低端市场向主流市场进行拓展,呈现蚕食式的侵蚀性;五是颠覆性,即随着颠覆性创新的侵蚀,将与现有主流技术和产品产生正面竞争,呈现出明显的破坏特质,逼退主流产品,最终成为市场的领导者,建立新的社会−技术体制。

国家视角下颠覆性创新不只限于技术和市场范畴,而是立足于产业体系和社会范式的变革,引领国家科技创新的核心力量。国内外学者也从不同视角出发对颠覆性创新的内涵进行深化和拓展:从颠覆过程来看,Reinhardt[14]认为,颠覆性创新比维持性创新具有更高的技术优势以及市场生存能力,逐渐逼退乃至取代已有的维持性创新以凸显自身的颠覆性,最终领导市场并扩大产业规模,所以其发展过程也可以理解为新技术进入市场乃至占领市场的过程。从颠覆结果来看,Nagy等[15]根据颠覆效用的不同将颠覆性创新分为技术颠覆、商业模式颠覆和激进的产品颠覆;吴佩[16]认为颠覆性创新大多起源于主流市场中的低端或新市场,在拥有较多低消费群体的发展中国家有着较大优势;苏秦[17]提出颠覆性创新是基于主流市场和产品主流性能而言的,对于现有的市场规则与竞争格局能够产生较大的颠覆,并以3D打印机颠覆性创新应用为例进行分析。

1.2 颠覆性创新管理与ST理论ST理论主张为新技术构建一个研发支持且免受现有主流市场和社会−技术体制压力的保护空间,促使新技术在进入市场形成创新效应前充分成长、试错与调整,通过创新生态位的管理运作,进而促进新技术产业化并形成可持续性发展的新兴产业,最终实现社会−技术体制的变革[18]。作为一种技术管理工具,ST理论强调新技术产业化的关键在于创新生态位内生演化以及外部体制环境因素的综合影响,其实施过程与颠覆性技术的演化发展具有高度契合性:第一,ST理论提出为促进新技术的研发转化,需要为其提供一个相对隔绝的缓冲空间或实验台,借助持续性研发和试错跨越“死亡之谷”,提升其技术研发的成功率[19],否则新技术将要面临来自环境选择的挑战。第二,ST理论提出构建创新生态位以驱动技术创新形成,并为新技术的成长提供资源支持与空间保护,强调以非市场机制对技术创新进行引导,孕育产业技术创新突破性发展[20]。就新技术内生演化过程而言,Kemp等[21]提出新技术的战略生态位管理(Strategic Niche Management, SNM)可分为5个阶段:技术选择,强调技术前景与发展潜力;实验构建,技术人员及相关管理措施的体系构建;实验执行,解决技术研发过程中的问题;实验扩大,促进新技术沿着生态位路径跃迁;保护撤离,进行生态位评估与保护手段的撤离。对于创新生态位外部环境的影响,部分学者[18,22-23]由微观到宏观将其划分为创新生态位、社会−技术体制和社会−技术景观等3个层面,每个层面由多要素组成且相互关联,层次越高的要素越稳定。

虽然国内外学者对颠覆性创新发展问题已积累诸多研究成果,但正如Millar等[24]所提到的:一方面,颠覆性创新的传播比较复杂,其未来的发展高度是不确定的,特别是在早期阶段颠覆性技术极易面临成长“夭折”的大问题;另一方面,颠覆性创新通常涉及许多颠覆性技术,同时也伴随着大量的产品、服务流程或商业模式的创新,这些因素因共同挑战了现有的社会−技术体制而容易受到抵制。从颠覆性创新的演化特质来看,颠覆性技术所具有的超越性能与技术革命性对于国家安全及非对称军事对抗有着重要的意义,所以从国家视角审视颠覆性创新的演化模式,既要考虑颠覆性技术的多重特点,也要兼顾颠覆性创新的动态扩散过程[25]。ST理论的实施过程与颠覆性创新具有高度契合性,能够为研究颠覆性创新演化过程提供一个客观的分析框架。因此,引入ST理论分析颠覆性创新技术管理机制,有利于对颠覆性技术的成长演化及生态位跃迁问题进行系统分析,为构建有效的颠覆性创新管理机制提供参考。

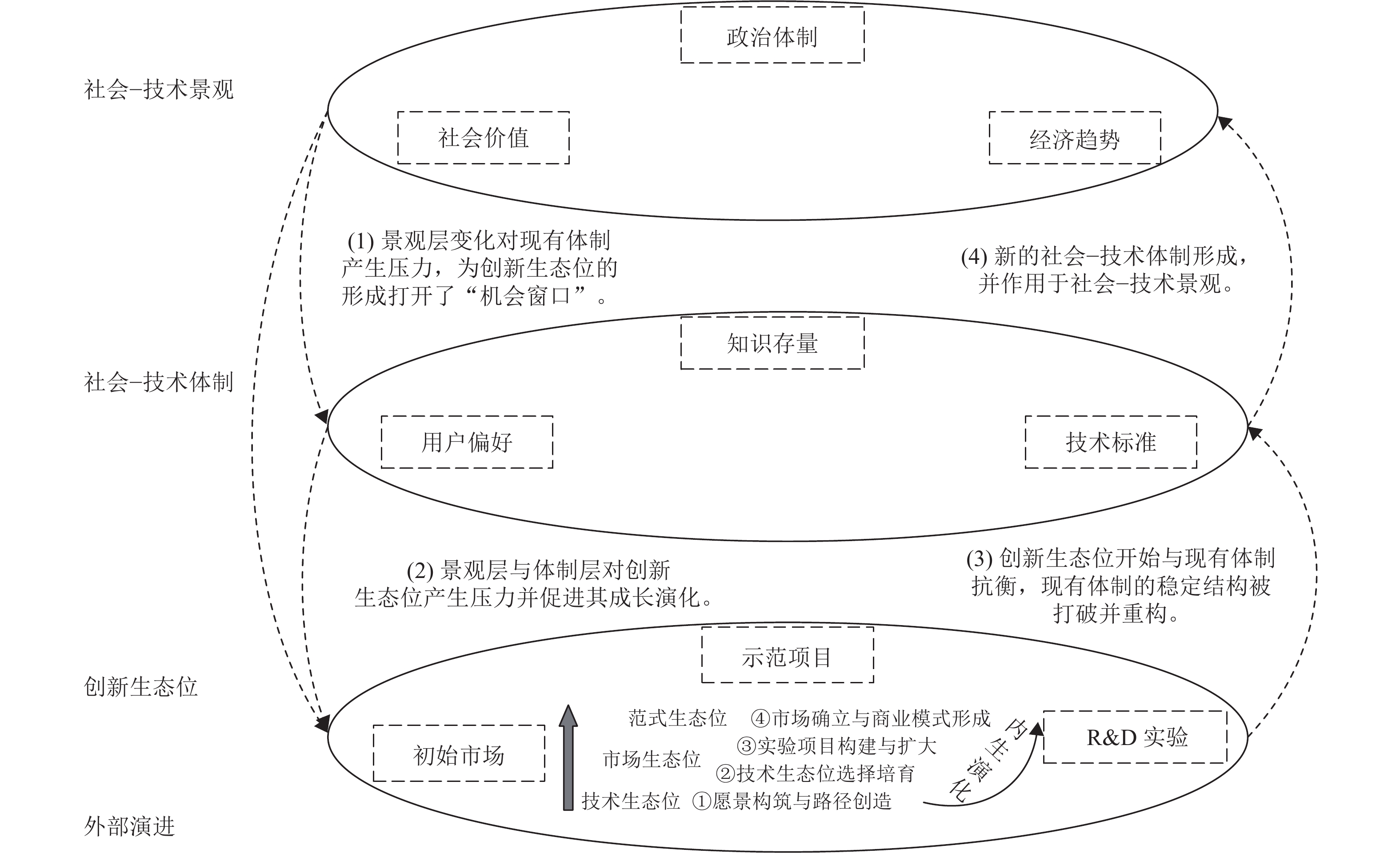

2 基于ST理论的颠覆性创新管理机制模型构建结合颠覆性技术的演化特征,本文基于ST理论构建了颠覆性创新管理机制的理论模型(见图1),并将颠覆性技术演进全过程划分为以下3个层面:(1) 社会−技术景观层,指社会−技术体制层与创新生态位层的外部环境,主要包括政治体制、社会价值、经济发展趋势等方面;(2) 社会−技术体制层,指包含用户偏好、知识存量、技术标准等与技术发展高度相关的因素的集合,是对技术体制的拓展;(3) 创新生态位层,指包含基础设施、技术、文化等因素的颠覆性技术出现的主要场所和保护空间,是孕育颠覆性创新技术这一“变异种子”的土壤[26]。同时,将创新生态位层面中颠覆性技术的内生演化过程划分为以下4个阶段:(1) 愿景构筑与路径创造,根据颠覆性技术特征制定科学规范的技术选择标准,选择具有较好应用前景,符合用户需求,适合SNM管理的技术,充分整合创新资源,形成良好愿景与路径创造;(2) 技术生态位选择培育,通过建立期望和渠道,选择规范的保护空间和团队对新技术进行实验与试错,并为其构建保护空间并形成常态化机制;(3) 实验项目构建与扩大,通过完善学习过程和进行网络管理建立有效的非常规项目管理方式,通过协调保护空间内的创新主体和制定保护政策,渐进式地学习与实验,推进技术研发;(4) 市场确立和商业模式形成,为避免技术产生政策依赖而在其进入市场后逐步撤离政策保护,通过引入社会支持保障技术快速发展,促进新技术的市场转化和商业模式形成[27]。

|

图 1 颠覆性创新技术管理机制模型 Figure 1 Management mechanism model of disruptive innovation technology |

社会−技术景观层是指影响体制层与创新生态位发展的外部环境,其变化通常非常缓慢,但只要需求发生变化,就会对体制层施加压力甚至扰乱其稳定性,同时加快促进创新生态位的形成,为新技术的培育与发展提供“机会窗口”。

美国在二战结束后为了保持自身在世界科技的领先地位,就不断提升对系统培育具有高风险与高收益的颠覆性技术的重视程度,逐渐形成了颠覆性技术的培养体系——根据国家军事需求以及对于未来技术的预测,通过制定相应的创新政策及科技计划等方式直接干预技术研发活动,以此来促进颠覆性创新的发展[28]。

日本为了解决20世纪末日益激烈的国际竞争与严峻的社会经济发展问题,提出以促进颠覆性技术研发,加快实现产业发展与社会变革为导向,全面推进开放与创新[29]。日本政府部门充分发挥其行政主体的地位,由依靠外部技术引进再消化吸收的方式逐步向依靠中小企业自主创新转变。

欧盟在20世纪90年代为了刺激经济增长和创造良好的就业环境,从1996年开始就制定一系列创新框架计划,促进了突破性技术的研发进展[30]。欧盟主要是以提升科研投入、培育技术市场、促进区域一体化为导向,以创新文化、企业和人才作为颠覆性技术研发的推动力,与相关产业建立技术联系并形成集群化发展后,逐步拓展技术市场,发展新兴产业。

以色列由于自然资源制约以及长期战乱影响,自政府至民众对于改变与创新都有着深刻的认识,这也是其良好创新创业文化氛围形成的主要原因。作为全球知名的“创新国度”与“中东硅谷”,以色列是全球高新科技发展最为兴盛的国家之一,以其颠覆性技术闻名于全球市场,在其长期的探索过程中形成了完善的国家创新体系——政府基金与外资共建风险投资基金,大力促进高校科技成果转化,政府牵头打造全球最强的创新创业孵化器,实现军民融合技术的快速发展[31]。

3.1.2 社会−技术体制层社会−技术体制层是对原有技术体制的拓展,是包含与支撑景观层运行,促进技术发展高度相关的因素的集合,主要有影响技术发展的行动者及团体网络、指导规范或规则、技术和基础设施等方面。

美国对颠覆性创新的支持主要以《美国国家创新战略》为主导,提出着重采取具有“激进式创新”特征的政策行为,以此制定了多部鼓励中小企业进行创新研发活动的支持政策,如中小企业创新研究计划 (Small Business Innovation Research,SBIR)、小企业技术转移研究计划 (Small Business Technology Transfer,STTR)等,并通过美国国防高级研究计划局 (Defense Advanced Research Projects Agency,DARPA)、美国国际战略研究中心 (Center for Strategic and International Studies,CSIS)、麻省理工学院 (Massachusetts Institute of Technology,MIT)等重要机构对未来颠覆性技术发展方向进行预判并探索颠覆性技术识别方法,提升对基础科学、高新科技研究与开发的重视程度[32]。

日本在2014年完善了国内科技创新的综合战略,正式发布《科学技术创新综合战略2014——为了创造未来的创新之桥》,主张对其国家技术政策进行调整,将产业政策与技术政策结合起来,以政府专项计划的方式进行扶持。该战略提出“科学、技术与创新”不仅是复兴并持续推进日本经济发展的重要动力,也是促使日本成功迈向未来的关键[33]。日本政府以ImPACT计划为着力点,重点改变国内技术研发的固有模式,由技术引进转变为自主创新,将封闭创新转变为开放创新,计划重点推进信息通信技术、纳米技术和环境技术3大跨领域技术发展,将其作为日本未来产业发展的主要方向。

欧盟由于各成员国创新能力的差异,更强调区域科技协同性以及创新要素扩散度,所以提倡在颠覆性技术研发上施行使命导向型研发创新政策。2014年初欧盟启动新一轮的研发创新框架计划——欧盟“地平线2020”(Horizon 2020),该计划旨在整合各成员国的科研资源,包括之前单独设立的欧盟研发框架计划 (Framework Programme,FP)、欧盟竞争与创新计划 (The EU Competitiveness and Innovation Framework Programme ,CIP)、欧洲创新与技术研究院 (The European Institute of Innovation and Technology,EIT)等科技计划[34],同时聚焦3大目标:一是打造卓越科学,着重提升全欧基础学科研究支持力度,通过一系列颠覆性技术研究保持持久竞争力。二是成为全球工业领袖,通过推进已有商业规划的创新活动,通过提升创新能力解决全世界共同关注的问题。三是成功应对社会挑战,通过整合不同技术领域及学科的资源与知识,制定相关政策以支持研究初期到市场化的所有研发活动。

以色列充分利用其国内浓厚的创业文化以及风投资金促进技术突破,例如于2011年所颁布的《天使法》,规定凡是投资以色列高科技企业的法定纳税人可豁免部分赋税额度,有效地促进了国内风投行业与创业公司的快速发展,并通过加强政府的主体地位,颁布《专利法》《产权法》等多部法律对知识产权进行有效的管理与保护,极大地鼓励了以色列各行业领域的创新活动[35]。

3.1.3 创新生态位创新生态位是颠覆性创新技术出现的主要场所,能够在微观层面为新技术的演化发展提供一个保护空间,使其达到技术要求前远离现有体制层选择的压力。

美国为保障颠覆性技术研发的高效性与颠覆性技术创新研发机制的良好运转,成立了国防高级研究计划局 (DARPA),并设置了国防情报局技术预测和审查委员会 (Committee on Defense Intelligence Agency Technology Forecasts and Reviews,CDIATFR)、颠覆性技术办公室 (Disruptive Technology Office,DTO)、未来颠覆性技术预测委员会 (Committee on Forecasting Future Disruptive Technologies,CFFDT)、美国空军研究委员会 (Air Force Studies Board,AFSB)等多个与颠覆性创新相关的机构[36],依托强大的科研力量与市场体系形成了庞大的颠覆性技术创新常态化研究机制,先后对全球卫星定位系统、互联网、高超音速飞行器、无人机等重大颠覆性技术进行研发和转化,实现了全行业的整体变革,确立了美国在国际技术创新和产业升级领域长期的领先地位。

日本科技政策委员会(Councilfor Science & Technology Policy, CSTP)是日本科技政策的主导部门,为了推进对社会和产业具有巨大影响力的颠覆性创新研发工作,日本政府提出了“ImPACT”计划 [37],日本政府首次将颠覆性技术纳入国家科技战略,这是构建新型创新体系、谋求产业和社会范围内颠覆性创新的重大计划,该计划重点支持对社会经济与产业发展造成重大变革,同时也会带来较大风险的颠覆性技术,旨在以科技创新促进社会经济的转型升级,并希望以技术创新管理模式带来根本性变革。

欧盟也在第九框架协议计划 (The Ninth Framework Programme,FP9)对未来创新管理模式进行了探索,提出通过两大机构对各类创新主体的颠覆性技术研发活动给予支持:一是“欧洲创新理事会探路者” (Pathfinder of European Innovation Council,EIC Pathfinder),接受高校等机构科研项目申请,着重解决中小企业成立初期的商业模式问题;二是欧洲创新理事会加速器 (Accelerator of European Innovation Council,EIC Accelerator),重点关注创新型企业关键技术由实验室向市场转化的问题,有针对性地根据企业发展及技术特性,以银行、风投公司和社会创新机构为核心构建完善的创新支持体系,支持企业的市场推广工作[38]。同时也确立了中小企业在颠覆性技术研发中的重要地位,设立了欧洲颠覆性创新执行局,旨在支持和推进中小企业的技术创新研发活动。

以色列主要通过加强政府的主体地位,充分利用其国内浓厚的创业文化及风投资金促进技术进行突破,在国家、区域和高校多个层面建立技术研发机构,并在科研管理中施行首席科学家制度,同时提供有力的资金支持及增值服务。作为以色列科技创新体系的特色建制,以色列首席科学家办公室(The Office of the Chief Scientist ,OCS)有效地推进了以色列颠覆性技术研发工作[39],在数十年的发展过程中OCS根据职能需要逐渐确立了研发基金、磁石计划、趋势项目、孵化器计划和国际交流合作5大工作板块。

3.2 颠覆性技术内生演化过程的分析 3.2.1 愿景构筑与路径创造颠覆性技术的识别和研发需要极其敏锐的洞察能力和创新意识,由于颠覆性技术存在前瞻性与潜在性的特点,并且前期应用往往十分粗糙,难以受到重视,所以为颠覆性技术构筑愿景、选择标准与规范、选择适合SNM管理的颠覆性技术并为其创造发展路径,也就成为世界各国的普遍难题。

美国国防高级研究计划局(DARPA)是最早关注颠覆性技术应用于国防建设与未来战争的专门机构,以避免技术突袭并谋求对敌方的技术突袭为宗旨,逐步开展颠覆性技术在国家安全和区域战争上的应用,完善创新战略部署。经过长期的探索与发展,DARPA利用精简的组织结构以及反馈机制,极大地提高了颠覆性技术的研发效能,逐步形成了从技术研发到项目管理一整套完整的管理流程[40],现已经成功研发了无人作战系统、导弹防御系统等军用颠覆性技术。为提升技术竞争力,DARPA积极进行技术信息交流、技术需求调研,制定了合理的颠覆性技术研究计划。

日本颠覆性创新技术管理机制的特征主要是“政府主导、计划引领”,即以政府部门为核心,在科技计划中突出其颠覆性创新的特征及价值,同时实行项目经理制度、加强科技计划整体监管和评估,例如日本ImPACT则是一个由政府主导的综合性科技创新政策体系,旨在推进高风险、高冲击性的研发活动,促进对社会具有巨大影响力的颠覆性技术的研发转化,以实现创新管理体系的根本性变革,为日本经济带来强大的创新驱动力。该计划在设立之初针对12个领域进行了大规模的科技资助活动,旨在将日本建设成为世界上最具创新友好型及富有创业精神的国家,日本希望以ImPACT计划为模板,对其他领域产生辐射作用与经验借鉴。

欧盟由于金融危机的影响,更注重于依靠科技创新来实现经济的复苏与增长。2014年最新一届欧盟委员会将创新作为支撑欧盟10大任务的重要基石,进一步理清未来技术发展的方向,确立了以支持颠覆性技术研发转化为主导的科技政策。“地平线2020”对欧盟现有各类创新计划进行系统性整合,为培育颠覆性创新构建了良好的创新生态,将欧盟所有的科研资金与创新资源整合于一个灵活的框架,在各成员国中有着广泛的认同基础,并将整个欧盟视作一体,为未来科技发展的各个层面提供了具体的构想,得到了欧盟各界的广泛支持[41]。

以色列以创新驱动本国经济发展,提升科技创新世界地位为导向,在政府创新政策及科研资助的基础上,由国家科技委员会确定发展方针与导向,首席科学家办公室对科研项目进行筛选,经首席科学家论坛审核后由各自的主管部门对科研项目进行分类管理,确立市场需求为技术转化应用方向,以孵化合作或风投项目等支持形式促进颠覆性技术研发活动。以色列还通过每年发布的科技计划来对国内技术发展趋势进行引导,加强产学研合作,提升社会整体的研发水平,较为知名的科技计划有种子基金计划、生物技术计划、磁石计划、技术孵化器计划等。

3.2.2 技术生态位选择培育构建符合颠覆性技术演化特质的实验空间与管理机制是推进颠覆性创新活动的基础。由于颠覆性技术具有动态演化性,前期开发较困难,所以在国家层面为其选择和建立实验空间,构建研发机制与选择研发团队就显得十分必要。

美国DARPA将管理机构及审理流程进行精简,简单的审理流程不仅有效避免了官僚体制的侵蚀,还提升了组织对于科研问题的反应灵敏度,极大地缩短了科研项目的批报周期,大幅节省了颠覆性创新研发过程的时间周期。同时DARPA采取的是项目经理管理方式,项目经理主要负责科研项目的计划、实施和控制,负责项目的整体运行,不仅需要在职责范畴内进行程序性决策,还需要根据项目的需要进行协调沟通。

日本ImPACT计划在项目执行的过程中还具有2点特征(见图2,资料来源于日本科学振兴机构(Japan Science and Technology Agency,JST)资料):(1) 在项目论证过程中,项目经理需要向审查小组提交研发计划,由执行委员会来评估是否属于颠覆性创新。重点支持高风险与具有较高挑战性,成功研发后可能对经济社会产生重大影响甚至对现有的市场产生重大变革的创新研发活动;(2) ImPACT施行过程严格按照项目经理制度实行,以项目经理(Program Managers,PMs)牵头开展项目研究,PMs通常是由在该领域有一定建树,同时具有超前创新思维的专家担任,PMs在项目选题、团队管理、项目决策、经费使用和知识产权归属等方面具有高度的自主权。为了保证反馈的及时性还建立了专员联络制度,联络员作为项目与项目经理及评审专家的纽带,通过及时反馈项目的实际情况、资金流向和维持政府联系,最大幅度地降低项目经理的沟通成本,提升颠覆性技术研发机制的运作效率。

|

图 2 ImPACT 计划的运营构架 Figure 2 Operational framework of ImPACT plan |

欧盟“地平线2020”计划实施了一系列创新举措,有效地稳固了技术生态位以提升其颠覆性技术研发转化效率和促进技术创新和经济发展。其关键创新点包括:(1) 精简规划项目的申请手续,并统一报批规则、降低审批门槛,大幅降低平均申报时间;(2) 支持欧盟以外的申请人及非主流的创意项目,确保来自世界各地的优秀申请人能够参与项目研发;(3) 为具有较好发展前景的青年科学家或首次申请人员提供更多的机会与支持,为优秀的申请人员提供技术转移和产业化的一条龙服务;(4) 在科研项目筛选中重视贴近市场、能促进经济增长的科研设想,注重创造商业机会。

首席科学家办公室(OCS)是以色列培育颠覆性技术的核心机构。该办公室下设的各种行业委员会由各个领域的杰出人物组成,他们一般是科技创新领域的专家学者或成功企业家等知名人士,其主要任务就是把握未来技术的发展方向,帮助社会及企业开展技术研发工作,同时为研究人员实现技术转化提供风险资助,还负责管理协调技术研发领域的国际科研合作项目[42]。首席科学家属于聘任制,是以色列执行科技决策,进行项目管理与评估的重要人才支柱,目的在于避免各部门各自为政造成对科技项目的重复投入或遗漏,能够有效地促进各部门参与制定科技规划,规范项目管理流程。

3.2.3 实验项目构建与扩大在实验初步完成后则进入实验扩大阶段,对颠覆性技术的创新效应进行初步检验,主要采用完善学习过程和管理社会网络等方式,在保护空间内进行渐进式的学习与试错。新技术在技术生态位培育完成,推向下一步实验后,即可通过引入社会力量促进技术创新的加快形成,开始探寻新技术的市场转化和推广。

美国为了保证颠覆性技术的研发效能与技术转化,除了依托DARPA等机构进行军事技术的研发,也面向国家安全、国家情报、国土安全威胁、能源技术等方面需求设立如战略能力办公室(Office of Strategic Competence,SCO)、国防创新试验小组(Defense Innovation Unit Experimental)、国防创新咨询委员会(Defense Innovation Advisory Board,DIAB)等特殊机构。在实验选择和扩大方面这些机构又存在一定差异,以DARPA和DIUx而言,DARPA更为重视远期和内部的技术创新,主要是作为基础发现和应用研究间的纽带,并坚持以项目经理全权管理,不采用同行评议,对某一个研究主题采用多团队多技术路线的竞争性分阶段资助[41];DIUx则更为重视外部技术创新的获取,着重于国防部和硅谷之间开展军民两用技术开发与合作,所采取的实验构建方式是不直接资助的,通过与国防实验室建立联系,梳理有价值的技术信息,同时组织由国防部、军方、中小技术企业和风投机构参与的技术展示会,经过需求沟通、技术展示后,筛选目标公司,借助硅谷风险投资模式应用于国防科技研发。

在日本ImPACT计划的项目实施过程中,如果一项技术理念被认为是能够带来颠覆性创新和变革性影响的,先由项目经理提请专家组审查,获得专家组批准后的项目经理则挑选一个或多个研发机构开展研发,研发过程中产生的研发费用、运营成本和基金管理都由ImPACT计划资助。对于项目的组织实施,项目经理能够灵活调整研发进程,但需要每半年向专家组提交计划进度报告以供其进行多角度的审查评估,如果被认为是“研发进程或计划管理存在问题”和“对社会和产业预期影响力难以达到”,委员会则有权取消项目经理的职位。

欧盟为了鼓励颠覆性技术的研发并促进新技术由实验室向市场转移,实施了持续提升科研投入、施行使命导向型研发创新政策等重要举措。由于在世界范围内广泛存在的创新结构性缺陷,欧盟成员国一致提倡建立科技基金,不断增加创新投入,通过税收补贴的方式来刺激商业创新投入。欧盟“地平线2020”(Horizon 2020)中计划投入770亿欧元用于促进新技术由实验室到市场的转化,其中包括基础科学领域投资244.41亿欧元,工业领域总投资170.16亿欧元,社会挑战领域总预算为296.79亿欧元。

以色列政府为了加强新技术的市场转化,通过在国家、区域、企业和高校等不同层面组建研发中心,协调和管理国内新产品研发及技术应用研究。在国家层面,研发中心是参与国际科研计划的重要桥梁,例如与欧洲多个国家组成的“尤里卡”计划,目的在于集中优势科研能力,以市场为导向优化产品研发技术,提升产品的核心竞争力;在区域层面,研发中心对技术研发也提供必要的支持,比如针对全国11个地区的农业、教育、旅游等问题开展专项研究;在企业层面,研发中心通过与国内众多创新主体进行合作,进行技术商业化,重点实现如生命科学、科技金融、人工智能与机器人、AR与VR(增强与虚拟现实)、自动化、清洁能源等领域的新兴技术从实验室到市场全过程的培育转化。

3.2.4 市场确立和商业模式形成在新技术达到市场生态位的培育预期后,需要及时撤离政策保护措施以避免技术产生政策依赖,同时对新技术进行评估,以促进新技术范式的形成,实现从技术向市场的成功跨越。

在美国国家创新体系逐步形成,持续进行颠覆性创新探索的过程中,政府部门不仅着眼于战略制定与路径创造,也发挥着扶持中小企业创新、加快技术研发进程的关键作用,是国家基础研究商业化的动力来源与主要的风险承担者。在颠覆性技术完成前期转化准备后,DARPA等机构就会开展技术项目模拟与论证,并通过与产业链的互动交流选择符合技术特性的转化流程,当技术成果得到价值认可或者子单元与企业达成匹配,正式开展合作后,DARPA等机构便会自行撤离和退出。

日本主要采取以科技计划引导社会科技资源的高效配置,指导科技政策落实与推进非政府组织建设等措施巩固创新效应,促进技术范式形成,重点聚焦以颠覆性技术提升产业创新能力及产品竞争优势,以政府集中协调的创新项目管理模式促进颠覆性技术的产业化发展,中小企业和科研机构所重点发展的技术领域与项目实施,始终围绕政府所颁布的科技发展计划框架来执行,有效地提升了创新资源的整合利用以及新技术研发转化成功率。

欧盟推进欧洲创新理事会(EIC)建设以培育创新文化,推进颠覆性技术创新,《欧洲归来:加速突破性创新》报告提出,在提高科研投资的基础上,建立一个新的突破性技术旗舰计划,加快培育颠覆性创新。同年5月,欧盟政府领导就欧盟科技创新未来发展进行磋商,在大会议案《欧洲研究创新的新议程——欧洲未来的机会》报告中,提出3条促进新技术转化、加快创新型经济增长的重要举措。主要包括:一是完善有利于科研创新的完善法律法规和金融政策体系;二是培育引导新市场的创新发展能力;三是在科研创新领域推行任务导向的科研管理模式,比如设立攻克癌症、绿色交通、无污染海洋等专项任务。

以色列风险投资行业及孵化器的良好运作也为颠覆性技术的市场化确立发挥了良好的保障作用。在20世纪90年代,以色列不少创新企业由于资金短缺而大量倒闭,以色列政府专门拨款1亿美元成立了YOZMA基金 (在希伯来语中,Yozma 是 “创造、开启” 的意思),以此来引导民间资金,鼓励商业性创业投资。YOZMA基金通过杠杆效应为国内创业企业提供了良好的资本支持,同时吸引大量国外投资,刺激了投资产业的发展,形成了如耶路撒冷风投合伙企业 (Jerusalem Venture Partners,JVP)等重要风投企业,有效地促进了颠覆性技术的转化。

4 经验启示 4.1 加强宏观计划支持,推进技术保护空间构建重视科技创新顶层设计与路径创造,不断探索对颠覆性技术的评估方法与过程管理,探索技术转化过程中关键问题的解决路径。由于在颠覆性技术研发的初始阶段,中小企业或新兴技术研发机构是创新活动的主要执行者,其研发部门同样也是颠覆性技术的主要产生场所,但由于颠覆性技术的前沿性与不可预知性,颠覆性技术的研发初期往往需要投入大量的研发成本,同时由于社会容错机制的缺失,使得多数研发机构难以承担其技术投入成本及技术失败风险,所以以市场为主导的颠覆性技术创新尤为困难。为了保障颠覆性创新的持续推进,政府应根据社会−技术情景及时完善创新政策体系,增加颠覆性技术研发的财政支持以构建“保护空间”,提供一个相对稳定且隔绝的环境开展新颠覆性技术的研发转换,并根据技术特性搭建非常规的项目管理方式,实现高效且快速的技术研发、突破与转化工作,以提升颠覆性技术的研发与转化效率,促进持续性颠覆性创新效应的形成。

4.2 设立专门负责机构,建立非常规项目运作模式针对颠覆性技术的成长过程设立专门的研究机构,是提升颠覆性创新研究效率、增加颠覆性技术创新成功率的重要方式。在当前时代背景下,随着对于颠覆性创新认识的不断深化,不少国家已设立专门的颠覆性技术管理机构,作为探索未来科技趋势、寻找符合国情的自主创新之路的重要抓手。例如始终重视国防科技创新顶层设计的美国和日本,为了确保颠覆性创新研究方向的准确性以及为其提供研究动力,专门设立了诸如DARPA和ImPACT等重要机构,不仅能有效地为增强军事能力提供技术解决方案,还是保持本国军事技术领先地位的重要引擎。通过建立独立部门来管理和推进颠覆性创新研究这一重要举措引起了世界各国的重视,俄罗斯也仿照DARPA的科技项目管理模式成立了国防高级研究基金会,对颠覆性技术未来发展方向进行预测与捕捉,大力促进颠覆性创新的衍生和发展。我国亦可借鉴DARPA等机构的管理模式,围绕重大颠覆性技术的技术预警、需求论证、组织研发、应用推荐等成长过程,设立与当前体制分割限制的颠覆性技术专职部门或机构,主动开展颠覆性技术研发动向追踪,加强关键共性核心技术的布局与储备,形成新的竞争优势。

4.3 突出创新人物地位,探索推行项目经理制度从颠覆性创新的历史进程上来分析,许多领域所发生的颠覆性变革以及颠覆性技术的产生发展都来源于创新人物及其对重大需求的感知,颠覆性创新的研发管理既需要以国家安全的现实需求为导向,设置专门机构进行管理,也需要充分发挥创新体系运作优势,建立柔性多层次协调机制,同时利用创新人物对于技术成长的预判不断地调整未来技术发展方向以及未来战略的设计。所以美、日等国都在科研机构中设立项目经理这一特殊职位,并选拔出一批具有高度敏锐洞察能力与创新意识的专业人才,以此建立颠覆性创新人才管理机制。科技是国家战斗力及创新综合实力的重要体现,在重大军事需求的导引下,建立颠覆性创新人才管理机制能够有效地提升研发机构对于颠覆性技术的识别的灵敏度及反应速度,同时为颠覆性技术从实验室原理突破到产业应用的特有成长过程提供综合性的支持,包括完善的技术成果转化应用机制和颠覆性技术的基础环境管理机制,推动新技术快速释放颠覆性创新潜能。

5 结论与展望当前,中国正处于经济向高质量发展转型的关键时期。建立有效的颠覆性创新管理机制,促进颠覆性创新技术的培育,是中国摆脱“低端锁定”困境、争取战略主动的关键路径和重要手段。美、日等科技强国在培育发展颠覆性技术过程中,积累了许多有益的经验,有着重要的参考价值。然而,目前中国颠覆性创新的理论与实践的成熟度还有待提高。本文以ST理论视角为基础,探讨了国家颠覆性创新技术管理机制的运行形式和实施路径。在此基础上,构建了基于颠覆性创新技术演化过程的管理机制模型,并结合代表性发达经济体的颠覆性创新管理典型案例,深度剖析了颠覆性创新的外部演进及内生演化过程。结果表明, 颠覆性创新管理机制在发达经济体的颠覆性创新进程中在发挥主导作用,建立了非常规项目运作模式,设立专门机构和招聘项目经理,并不断推进颠覆性创新的顶层设计和建设保护空间,形成颠覆性创新技术管理机制,由此凝练为3点启示:(1) 通过加强宏观计划支持,推进技术战略生态空间构建;(2) 设立专门负责机构,建立非常规项目运作模式;(3) 突出创新人物地位,探索推行项目经理制度。

本文运用ST理论分析了具有代表性的发达国家经济体颠覆性创新技术管理机制的构建和实践经验。从理论上为探讨颠覆性创新技术的外部演进过程和内生演化过程提供了理论分析框架,并初步探讨了颠覆性创新技术管理机制的形成条件。在实践中可以加深对颠覆性创新价值及其演进特征的认识,为构建具有符合我国国情的颠覆性创新技术管理机制提供理论支持,为政府加快颠覆性创新技术培育与发展提供决策参考。

| [1] |

FEDER C. The effects of disruptive innovations on productivity[J].

Technological Forecasting and Social Change, 2018, 126: 186-193.

DOI: 10.1016/j.techfore.2017.05.009. |

| [2] |

DEDEHAYIR O, NOKELAINEN T, MÄKINEN S J. Disruptive innovations in complex product systems industries: a case study[J].

Journal of Engineering and Technology Management, 2014, 33: 174-192.

DOI: 10.1016/j.jengtecman.2014.06.002. |

| [3] |

程鹏, 柳卸林, 李洋, 等. 本土需求情景下破坏性创新的形成机理研究[J].

管理科学, 2018, 31(2): 33-44.

CHENG P, LIU X L, LI Y, et al. Research on formation mechanism of disruptive innovation in the context of local demand[J]. Journal of Management Science, 2018, 31(2): 33-44. DOI: 10.3969/j.issn.1672-0334.2018.02.003. |

| [4] |

刘贻新, 张光宇, 谭蓉娟, 等. 国外可持续转型理论的研究脉络及热点探测——基于科学知识图谱视角[J].

华南师范大学学报(社会科学版), 2017(5): 86-97.

LIU Y X, ZHANG G Y, TAN R J, et al. Exploring the research sequence and hotspot of sustainable transition theory abroad: based on the view of mapping knowledge domain[J]. Journal of South China Normal University (Social Science Edition), 2017(5): 86-97. |

| [5] |

黄子洋, 余翔, 尹聪慧. 颠覆性技术的政策保护空间研究——基于战略生态位管理视角[J].

科学学研究, 2019, 37(4): 607-616.

HUANG Z Y, YU X, YIN C H. A study on the policy protection space for disruptive technology from the perspective of strategic niche management theory[J]. Studies in Science of Science, 2019, 37(4): 607-616. |

| [6] |

刘贻新, 谭蓉娟, 张光宇, 等. 可持续转型理论研究综述及展望[J].

科技进步与对策, 2018, 35(18): 152-160.

LIU Y X, TAN R J, ZHANG G Y, et al. A literature review of sustainable transition theory and future prospects[J]. Science & Technology Progress and Policy, 2018, 35(18): 152-160. |

| [7] |

栾恩杰, 孙棕檀, 李辉, 等. 国防颠覆性技术在航天领域的发展应用研究[J].

中国工程科学, 2017, 19(5): 74-78.

LUAN E J, SUN Z T, LI H, et al. Prospects for the promotion and application of defense disruptive technology in developing the space industry[J]. Engineering Science, 2017, 19(5): 74-78. |

| [8] |

GOVINDARAJAN V, KOPALLE P K. Disruptiveness of innovations:measurement and an assessment of reliability and validity[J].

Strategic Management, 2006, 27(2): 189-199.

DOI: 10.1002/smj.511. |

| [9] |

SCHUELKE-LEECH B. A model for understanding the orders of magnitude of disruptive technologies[J].

Technological Forecasting and Social Change, 2018, 129: 261-274.

DOI: 10.1016/j.techfore.2017.09.033. |

| [10] |

SAINIO L, PUUMALAINEN K. Evaluating technology disruptiveness in a strategic corporate context: a case study[J].

Technological Forecasting and Social Change, 2007, 74(8): 1315-1333.

DOI: 10.1016/j.techfore.2006.12.004. |

| [11] |

WAN F, WILLIAMSON P J, YIN E. Antecedents and implications of disruptive innovation: evidence from China[J].

Technovation, 2015, 39-40: 94-104.

DOI: 10.1016/j.technovation.2014.05.012. |

| [12] |

MAHTO R V, BELOUSOVA O, AHLUWALIA S. Abundance-a new window on how disruptive innovation occurs[J].

Technological Forecasting and Social Change, 2020, 155: 119064.

|

| [13] |

王超, 许海云, 方曙. 颠覆性技术识别与预测方法研究进展[J].

科技进步与对策, 2018, 35(9): 152-160.

WANG C, XU H Y, FANG S. Progress of approaches for identification and forecasting of disruptive technologies[J]. Science & Technology Progress and Policy, 2018, 35(9): 152-160. |

| [14] |

REINHARDT R, GURTNER S. Differences between early adopters of disruptive and sustaining innovations[J].

Journal of Business Research, 2015, 68(1): 137-145.

DOI: 10.1016/j.jbusres.2014.04.007. |

| [15] |

NAGY D, SCHUESSLER J, DUBINSKY A. Defining and identifying disruptive innovations[J].

Industrial Marketing Management, 2016, 57: 119-126.

DOI: 10.1016/j.indmarman.2015.11.017. |

| [16] |

吴佩, 姚亚伟, 陈继祥. 后发企业颠覆性创新最新研究进展与展望[J].

软科学, 2016, 30(9): 108-111.

WU P, YAO Y W, CHEN J X. The latest research progress and prospect of disruptive innovation in latecomer firms[J]. Soft Science, 2016, 30(9): 108-111. |

| [17] |

苏秦, 杨阳. 3D打印颠覆性创新应用及商业模式研究[J].

科技进步与对策, 2016, 33(1): 9-15.

SU Q, YANG Y. The research on application and business model of 3D printing from the perspective of disruptive innovation[J]. Science & Technology Progress and Policy, 2016, 33(1): 9-15. |

| [18] |

GEELS F W. A socio-technical analysis of low-carbon transitions: introducing the multi-level perspective into transport studies[J].

Journal of Transport Geography, 2012, 24: 471-482.

DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2012.01.021. |

| [19] |

SMITH A, KERN F, RAVEN R, et al. Spaces for sustainable innovation: solar photovoltaic electricity in the UK[J].

Technological Forecasting and Social Change, 2014, 81: 115-130.

DOI: 10.1016/j.techfore.2013.02.001. |

| [20] |

RAVEN R, KERN F, VERHEES B, et al. Niche construction and empowerment through socio-political work. a meta-analysis of six low-carbon technology cases[J].

Environmental Innovation and Societal Transitions, 2016, 18: 164-180.

DOI: 10.1016/j.eist.2015.02.002. |

| [21] |

Kemp R, Rip A, Schot J. Constructing Transition Paths Through the Management of Niches[M]. GAROD R, KARNOE P. Path Dependence and Creation. Mahwa (N. J.) and London: Lawrence Erlbaum, 2001: 269-299.

|

| [22] |

刘贻新, 梁霄, 朱怀念, 等. 新兴技术产业化障碍因素的识别及其分类:可持续转型视角[J].

广东工业大学学报, 2018, 35(4): 1-9.

LIU Y X, LIANG X, ZHU H N, et al. Identification and classification of barriers to emerging technology industrialization based on sustainable transition (ST) theory[J]. Journal of Guangdong University of Technology, 2018, 35(4): 1-9. DOI: 10.12052/gdutxb.180025. |

| [23] |

LIU Y X, OU C H, ZHANG G Y, et al. Research on the effect evaluation of protected space driving new technologies industrialization from the perspective of ST[J].

Journal of Systems Science & Complexity, 2020, 33(2): 475-509.

|

| [24] |

MILLAR C, LOCKETT M, LADD T. Disruption: technology, innovation and society[J].

Technological Forecasting and Social Change, 2018, 129: 254-260.

|

| [25] |

LAURELL C, SANDSTRÖM C. Comparing coverage of disruptive change in social and traditional media: evidence from the sharing economy[J].

Technological Forecasting and Social Change, 2018, 129: 339-344.

DOI: 10.1016/j.techfore.2017.09.038. |

| [26] |

KEMP R, VAN L H. The dual challenge of sustainability transitions[J].

Environmental Innovation and Societal Transitions, 2011, 1(1): 121-124.

DOI: 10.1016/j.eist.2011.04.001. |

| [27] |

FARLA J, MARKARD J, RAVEN R, et al. Sustainability transitions in the making: a closer look at actors, strategies and resources[J].

Technological Forecasting and Social Change, 2012, 79(6): 991-998.

DOI: 10.1016/j.techfore.2012.02.001. |

| [28] |

智强, 林梦柔. 美国国防部DARPA创新项目管理方式研究[J].

科学学与科学技术管理, 2015, 36(10): 12-22.

ZHI Q, LIN M R. The management of DARPA and its implication to China[J]. Science of Science and management of Science & Technology, 2015, 36(10): 12-22. |

| [29] |

庞宇, 崔玉亭. 日本的政策评估体系和实践及其对中国科技评估的启示[J].

中国科技论坛, 2012(3): 148-155.

PANG Y, CUI Y T. The system and practice of Japanese policy evaluation and its enlightenments to the S & T evaluation of China[J]. Forum on Science and Technology in China, 2012(3): 148-155. DOI: 10.3969/j.issn.1002-6711.2012.03.033. |

| [30] |

陶蕊, 胡维佳. 欧盟框架计划评估体系研究与启示[J].

科学学研究, 2016, 34(5): 652-659.

TAO R, HU W J. The study of the evaluation system of framework programme and suggestions[J]. Studies in Science of Science, 2016, 34(5): 652-659. DOI: 10.3969/j.issn.1003-2053.2016.05.003. |

| [31] |

张倩红, 刘洪洁. 国家创新体系:以色列经验及其对中国的启示[J].

西亚非洲, 2017(3): 28-49.

ZHANG Q H, LIU H J. An analysis of the national innovation system in Israel and its enlightenment to China[J]. West Asia and Africa, 2017(3): 28-49. |

| [32] |

沈梓鑫, 贾根良. 美国在颠覆式创新中如何跨越“死亡之谷”?[J].

财经问题研究, 2018(5): 90-98.

SHEN Z X, JIA G L. How does the US stride over the ‘valley of death’ in disruptive innovation?[J]. Research on Financial and Economic Issues, 2018(5): 90-98. |

| [33] |

彭春燕. 日本设立颠覆性技术创新计划探索科技计划管理改革[J].

中国科技论坛, 2015(4): 141-147.

PENG C Y. on Implementation mechanism of Japan's ImPACT program[J]. Forum on Science and Technology in China, 2015(4): 141-147. DOI: 10.3969/j.issn.1002-6711.2015.04.025. |

| [34] |

徐峰. 推动区域创新发展:欧盟的经验与启示[J].

中国软科学, 2016(12): 82-90.

XU F. Promoting regional innovative development: experiences of European Union and their implications[J]. China Soft Science, 2016(12): 82-90. DOI: 10.3969/j.issn.1002-9753.2016.12.009. |

| [35] |

胡海鹏, 袁永, 邱丹逸, 等. 以色列主要科技创新政策及对广东的启示建议[J].

科技管理研究, 2018, 38(9): 32-37.

HU H P, YUAN Y, QIU D Y, et al. Israel's major scientific and technological innovation policies and suggestions for Guangdong[J]. Science and Technology Management Research, 2018, 38(9): 32-37. DOI: 10.3969/j.issn.1000-7695.2018.09.005. |

| [36] |

封凯栋, 李君然, 付震宇. 隐藏的发展型国家藏在哪里?——对二战后美国创新政策演进及特征的评述[J].

公共行政评论, 2017, 10(6): 65-85.

FENG K D, LI J R, FU Z Y. How does the “hidden developmental state” conceal itself? an investigation into the transition of the U. S. innovation system after world war Ⅱ[J]. Journal of Public Administration, 2017, 10(6): 65-85. DOI: 10.3969/j.issn.1674-2486.2017.06.005. |

| [37] |

孙艳艳, 吕志坚, 王晓迪, 等. 日本区域创新政策的案例分析研究——以日本首都圈为例[J].

科学学与科学技术管理, 2016, 37(6): 88-98.

SUN Y Y, LYU Z J, WANG X D, et al. The case study of regional innovation policies of Japan: by taking Japan capital region for example[J]. Science of Science and Management of S. & T., 2016, 37(6): 88-98. |

| [38] |

李杨, 张鹏举, 付亦重. 欧盟服务业创新政策新发展及对中国的启示[J].

科技进步与对策, 2015, 32(19): 106-110.

LI Y, ZHANG P J, FU Y Z. New development of EU service industry innovation policy and its enlightenment to China[J]. Science & Technology Progress and Policy, 2015, 32(19): 106-110. DOI: 10.6049/kjjbydc.2015030902. |

| [39] |

牟伟明, 安静. 以色列科研创新机制研究及其对我国的启示[J].

商业会计, 2016(17): 22-24.

MOU W M, AN J. Research on Israel's scientific research innovation mechanism and its enlightenment to China[J]. Commercial Accounting, 2016(17): 22-24. DOI: 10.3969/j.issn.1002-5812.2016.17.005. |

| [40] |

窦超, 代涛, 李晓轩, 等. DARPA颠覆性技术创新机制研究——基于SNM理论的视角[J].

科学学与科学技术管理, 2018, 39(6): 99-108.

DOU C, DAI T, LI X X, et al. Research on DARPA's disruptive technological innovation mechanism: based on the perspective of SNM theory[J]. Science of Science and Management of Science & Technology, 2018, 39(6): 99-108. |

| [41] |

陈强, 常旭华, 李建昌. 主要发达国家和地区的科技计划开放及其启示[J].

经济社会体制比较, 2013(2): 236-243.

CHEN Q, CHANG X H, LI J C. Plans for opening up science and technology in some developed countries and regions and the lessons they offer[J]. Comparative Economic & Social Systems, 2013(2): 236-243. |

| [42] |

张琼妮, 张明龙. 以色列高效创新机制对我国的启示[J].

经济理论与经济管理, 2011(2): 87-92.

ZHANG Q N, ZHANG M L. Israel efficient innovation mechanism implications for China[J]. Economic Theory and Business Management, 2011(2): 87-92. DOI: 10.3969/j.issn.1000-596X.2011.02.010. |

2021, Vol. 38

2021, Vol. 38