2. 浙大宁波理工学院 商学院,浙江 宁波 315100

2. School of Business, Ningbotech University, Ningbo 315100, China

“产业兴旺”是乡村振兴的重点,是乡村振兴的经济基础,是解决农村一切问题的前提。乡村产业兴旺要着眼于一二三业产融合[1],大量先进农业科学技术、农业设施装备、现代化经营理念将被引入到农业生产的各个领域,迫切需要大批高素质的新型职业农民推动产业兴旺的实现。然而,我国农村现有劳动力适应生产力发展和市场竞争的能力明显不足,农村人才制约成为实现乡村“产业兴旺”的主要瓶颈。自改革开放以来,中央政府对于农民问题就一直十分重视,近几年中央一号文件不仅提出要“大力培育新型职业农民”、将职业农民培育纳入国家教育培育发展规划,在2018年的中央一号文件中更是单列一篇要求“强化乡村振兴人才支撑”。自中央政府在中央一号文件多次强调培育新型农民以来,全国各地逐步试点开展新型职业农民培育活动,但在培育过程中出现了培育内容相对单一、培育方式不能满足农民需求等问题,新型职业农民培育成效并不十分显著,乡村产业振兴人才需求与高素质新型职业农民供给之间的不平衡问题依然存在,乡村产业振兴中的人才制约问题始终未能有效破解。

农民问题一直都是重大的学术问题[2]。国内外学者在新型职业农民的内涵界定、新型职业农民培育的重要性以及政策支持问题等方面取得了较为丰富的成果[2-4]。已有的研究成果能为我国政府制定相关政策发挥积极的参考作用。然而,对于在乡村产业振兴背景下,新型职业农民培育的路径、方式和内容研究仍显薄弱,对于产业振兴人才需求与新型职业农民培育相匹配机制的探讨仍十分缺乏。

可拓学以矛盾问题为研究对象,是研究事物的可拓性及可拓的规律与方法的学科[5]。目前,可拓学已在市场营销、旅游管理、公共服务等领域广泛应用[5-7]。本文以乡村产业振兴背景下新型职业农民培育需求与供给的矛盾问题为出发点,基于可拓学理论,揭示新型职业农民培育供给模式创新机理,为创新乡村产业振兴背景下新型职业农民培育提供有效解决方案。

1 新型职业农民培育文献综述新型职业农民培育是一个具有时代内涵的学术问题。国内学者对新型职业农民培育问题的研究主要包括如下几个方面。

新型职业农民与新型职业农民培育的内涵界定。“职业农民”的概念于1966年由美国著名学者埃里克·沃尔夫提出,区别于传统农民,职业农民将农业视为一项投资产业而非维持基本生计的手段。在我国,新型职业农民是一个具有时代内涵的政策性概念:2006年中央一号文件首次正式提出新型农民的概念,指出提高农民整体素质,培养造就有文化、懂技术、会经营的新型农民是建设社会主义新农村的迫切需要;而在2012年中央一号文件首次使用“新型职业农民”代替了“新型农民”,提出大力培育新型职业农民的任务;更进一步,2018年中央一号文件要求大力实施新型职业农民培育工程。由此,“新型职业农民”逐步演化为一个相对成熟的政策性概念。国内学者对新型职业农民的定义主要从其所掌握的知识结构、所具备的能力以及所具有的特征作为切入点:王秀华[8]指出新型职业农民是跨区域、流动性、社会化和职业化的农民,是有文化、懂科技、善经营、会管理的新一代职业农民;朱启臻[3]指出新型职业农民除了需要符合农民的一般条件,还应成为市场的主体、具有高度稳定性和社会责任感,不仅有文化、懂技术、会经营,还具有可持续发展的观念。

新型职业农民培育的路径研究。明确新型职业农民的培育路径是有效落实培育政策以提升农民综合素养的重要研究问题,国外学者主要从职业农民培育、政策资金支持和确保职业农民数量几方面就职业农民培育路径进行了研究。Noor和Dola[9]指出职业农民的成功同时需要其具备扎实的专业知识和不断接受职业培育,职业培育在提升农民素质、节约生产成本、提高农业收入的同时,还能提高农民经营的积极性。我国学者们则从培养模式、培养机制和具体实施路径等方面对这一问题进行了研究。何伟[10]提出应加大农村基础教育和职业教育,提高农民科学技术文化水平。王秀华[8]指出新型职业农民培育应体现农业经济的特点和发展要求,提出订单培养、委托培养和一贯制教育培养3种模式。朱启臻[3]提出新型职业农民培育,应建立职业准入制度、土地流转制度、城乡人才互动机制。徐辉[2]指出农业现代化关键依靠农业科技进步与新型职业农民培育,并提出了“内生主导、外生推动”的新型职业农民培育路径。康红芹和王国光[11]从新型职业农民的成长轨迹研究了具有针对性的培育策略。何金梅等[12]从乡村振兴战略背景下新型职业农民主体的结构性缺口为切入点,提出了激发多元主体参与乡村振兴的政策建议。马新星等[13]从学徒契约的角度分析了新型职业农民培育的逻辑框架。

上述研究表明,国外关于新型职业农民培育问题的研究相对成熟,研究结论实践价值较高。而我国有关新型职业农民培育的研究还处于初级阶段,更多的处于政策解读和国外成功经验总结阶段,理论研究框架并不明确,缺乏对乡村振兴战略背景下新型职业农民培育问题的系统研究。

2 乡村产业振兴背景下新型职业农民培育的供需矛盾问题本文在对新型职业农民培育的文献回顾和政府部门相关人员访谈的基础上,进一步通过对新型职业农民培育供需现状的问卷调查,厘清了当前新型农民培育供需中的2个主要矛盾问题。

2.1 培育规模的供需矛盾调查过程中,有多位被访者曾提到,随着乡村振兴战略的实施,农业生产的各个领域都需要高素质的农民来推动农业现代化的实现,能够有机会参加政府部门组织的高品质和免费的农民培育是很多农民所期望的事情。但是,当前能够参加新型职业农民培育的人还是少数,受限于资金约束,政府目前能够提供的新型职业农民培育名额并未能达到当前农民的实际需求。在对某市负责新型职业农民培训部门的调研中了解到,一般而言某市政府部门一年提供的新型职业农民培育名额是0.1~0.15万人次,而农民的实际需求高达0.3~0.5万人次。

2.2 培育内容的供需矛盾调查结果表明,农民期望得到的培育内容包括种植技术、养殖技术、农业政策法规、农机操作技术、农产品营销技能、农产品仓储加工技术和国外先进经验等30余种。但从目前供给方面看,培育内容主要包括种植技术、农产品营销技能、养殖技术、农业政策法规4类。

此外,调查结果显示,农民最喜欢的培育地点是离家近的本乡镇,其次是代表更高层次的省级培育。但从目前的供给情况来看,培育集中在县(区),供求之间存在一定的矛盾。此外,调查还显示农民接受新型职业农民培育的主要困难是缺乏本地的培育学校和担心外出接受培训耽误农时而影响收入。

3 新型职业农民培育模式的可拓创新过程 3.1 新型职业农民培育模式基元的构建要构建新型职业农民培育模式的基元首先必须要能够明确新型职业农民培育模式的构成要素。根据前期文献研究和调查分析,研究者认为新型职业农民培育模式的构成要素包括:培育规模,政府计划培养的新型职业农民总数;培育内容,政府根据新型职业农民的特点和需求,设置相关培育内容。

目前,新型职业农民培育模式,可以用如下多维关系元来表达

| $ \begin{split} & {R}=\left[\begin{array}{ccc} {O}_{r},& {c}_{r1},& {v}_{r1}\\ & {c}_{r2},& {v}_{r2}\\ & {c}_{r3},& {v}_{r3}\\ & {c}_{r4},& {v}_{r4}\end{array}\right] =\\&\left[\begin{array}{ccc}{{\text{培育关系}}},& {{\text{前项}}},& {}{{\text{政府}}}\\ {}& {}{{\text{后项}}},& {}{{\text{农民}}}\\ {}& {{\text{培育规模}}},& {{\text{规划确定}}}\\ {}& {{\text{培育内容}}},& {{\text{培养方案}}}\end{array}\right] =(O_r, {{C}}_r, {{V}}_r) \end{split} $ |

其中,

(1) 培育需求规模较大与政府培育实际规摸有限的矛盾问题界定

设政府新型职业农民培育计划人数较小与新型职业农民实际需求较大的矛盾问题为

目标事元

| $ \begin{split} & {{G}}_{1}=\left[\begin{array}{ccc}{O}_{a1},& {c}_{a11},& {v}_{a11}\\ & {c}_{a12},& {v}_{a12}\\ & {c}_{a13},& {v}_{a13}\end{array}\right] =\\ & \left[\begin{array}{ccc}{{\text{培育}}}, & {{\text{支配对象}}}, & {{\text{新型职业农民}}}\\ & {{\text{施动对象}}}, & {{\text{某市政府}}}\\ & {{\text{需求规模}}}, & \langle 0.3,0.5\rangle {{\text{万人}}}\end{array}\right] \end{split} $ |

条件事元

| $ \begin{split} & {{L}}_{1}=\left[\begin{array}{ccc}{O}_{a2},& {c}_{a21},& {v}_{a21}\\ & {c}_{a22},& {v}_{a22}\\ & {c}_{a23,}& {v}_{a23}\end{array}\right]=\\ & \left[\begin{array}{ccc}{\text{培育}}, & {{\text{支配对象}}}, & {{\text{新型职业农民}}}\\ & {{\text{施动对象}}}, & {{\text{某市政府}}}\\ & {{\text{计划规模}}}, & \langle 0.1,0.15\rangle {{\text{万人}}}\end{array}\right] \end{split} $ |

该问题的核问题的可拓模型为

| $ \begin{split} & {{P}}_{0a}={{g}}_{0a}*{{l}}_{0a} = \\& \left({{\text{培育}}},{{\text{需求规模}}},\langle {0.3,0.5}\rangle {{\text{万人}}}\right) {*}\\&\left({{\text{培育}}},{{\text{计划规模}}},\langle {0.1,0.15}\rangle {{\text{万人}}}\right) \end{split} $ |

以

| $ {K}_{a}\left(l\right)={K}_{a}\left(x\right)=\frac{x-0.3}{0.5-0.3} $ |

(2) 培育内容模块较少与农民需求模块较多的矛盾问题界定

设新型职业农民培育内容模块较少与农民需求模块较多的矛盾问题为

目标事元

| $ \begin{split} & {{G}}_{2}=\left[\begin{array}{ccc}{O}_{b1},& {c}_{b11},& {v}_{b11}\\ & {c}_{b12},& {v}_{b12}\\ & {c}_{b13},& {v}_{b13}\end{array}\right] =\\ &\left[\begin{array}{ccc}{\text{培育}}, & {{\text{支配对象}}}, & {{\text{新型职业农民}}}\\ & {{\text{施动对象}}}, & {{\text{某市政府}}}\\ & {{\text{需求课程数量}}}, & \langle {20,30}\rangle {{\text{门}}}\end{array}\right] \end{split} $ |

条件事元

| $ \begin{split} & {{L}}_{2}=\left[\begin{array}{ccc}{O}_{b2},& {c}_{b21,}& {v}_{b21}\\ & {c}_{b22},& {v}_{b22}\\ & {c}_{b23},& {v}_{b23}\end{array}\right] =\\ &\left[\begin{array}{ccc}{\text{培育}}, & {{\text{支配对象}}}, & {{\text{新型职业农民}}}\\ & {{\text{施动对象}}}, & {{\text{某市政府}}}\\ & {{\text{计划课程数量}}}, & \langle {10,15}\rangle {{\text{门}}}\end{array}\right] \end{split} $ |

该问题的核问题的可拓模型为

| $ \begin{split} & {{P}}_{0b}={{g}}_{0b}*{{l}}_{0b}= \\ & \left({{\text{培育}}},{{\text{需求课程数量}}},\langle {20,30}\rangle {{\text{门}}}\right){*}\\ & \left({{\text{培育}}},{{\text{计划课程数量}}},\langle {10,15}\rangle {{\text{门}}}\right) \end{split} $ |

以

| $ {K}_{b}\left(l\right)={K}_{b}\left(x\right)=\frac{x-20}{30-20} $ |

对于以上2个矛盾问题的核问题,可以利用基元的相关性,对条件进行相关分析和发散分析,从而构造问题的相关网,最后通过传导变换,将不相容问题化解。

(1) 矛盾问题

目前某市每年计划培育新型职业农民的规模在0.1~0.15万人之间,而实际需要参与培育的农民规模则在0.3~0.5万人之间。对于培育需求规模较大与政府培育计划规模有限的矛盾问题,通过调查可知,影响政府培训规模的相关要素包括:① 政府投入的新型职业农民培育经费;② 培育的方式,是在线培训还是线下培训;③ 培育场地;④ 培育师资力量。其中,培育经费与培育方式是影响矛盾问题

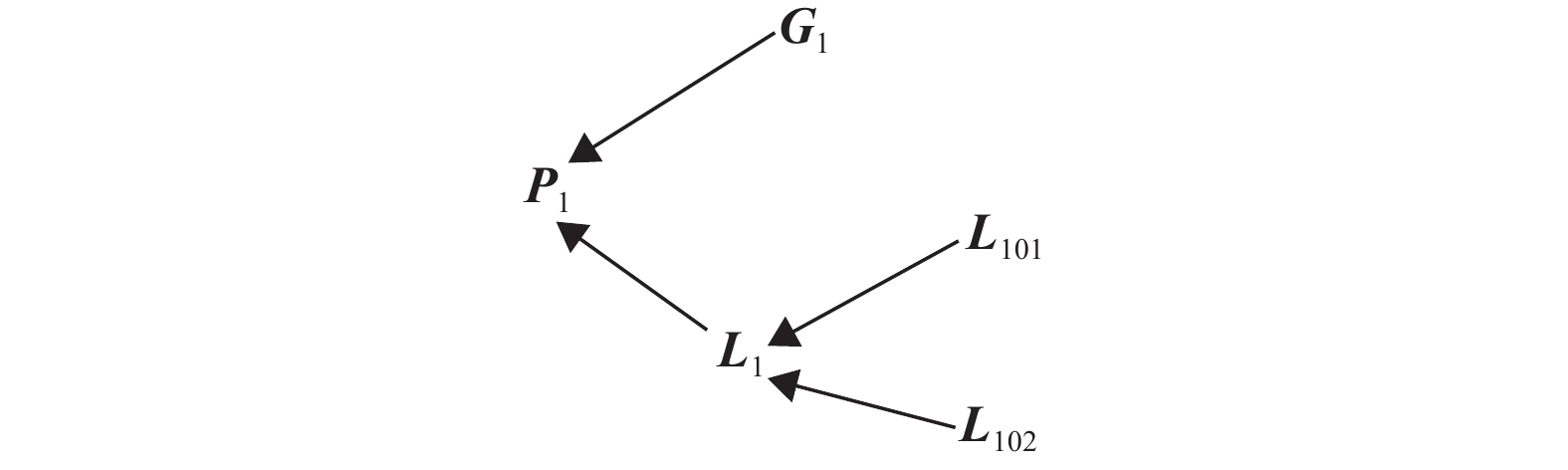

| $ {{P}}_{1}\left\{\begin{array}{l}{{G}}_{1}\\ {{L}}_{1}\left\{\begin{array}{l}{{L}}_{101}\\ {{L}}_{102}\end{array}\right.\end{array}\right. $ |

其中,

| $ \begin{split} & {{L}}_{101}= \left({{\text{培育}}},{{\text{经费}}},\left[380,\;570\right]{{\text{万元}}}\right) \\ & {{L}}_{102}= \left({{\text{培育}}},{{\text{方式}}},\left\{{{\text{线下}}}70{\%},{{\text{线上}}}30{\%}\right\}\right) \end{split} $ |

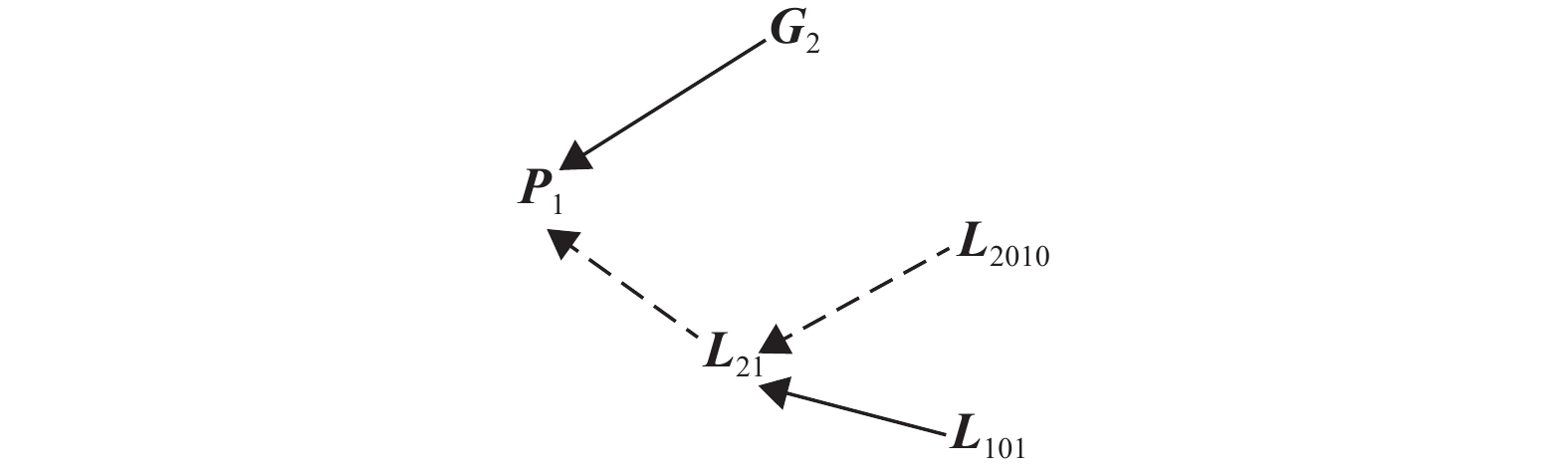

为了便于与策略生成树对应分析,将其表示成相关树,如图1所示。

|

图 1 改变培育经费和培育方式后的相关树 Figure 1 The correlation tree after changing the cultivation funds and cultivation methods |

对“叶”基元进行主动变换,会引起相应的传导变换,这样就能够得到所需的结果,从而解决矛盾问题。

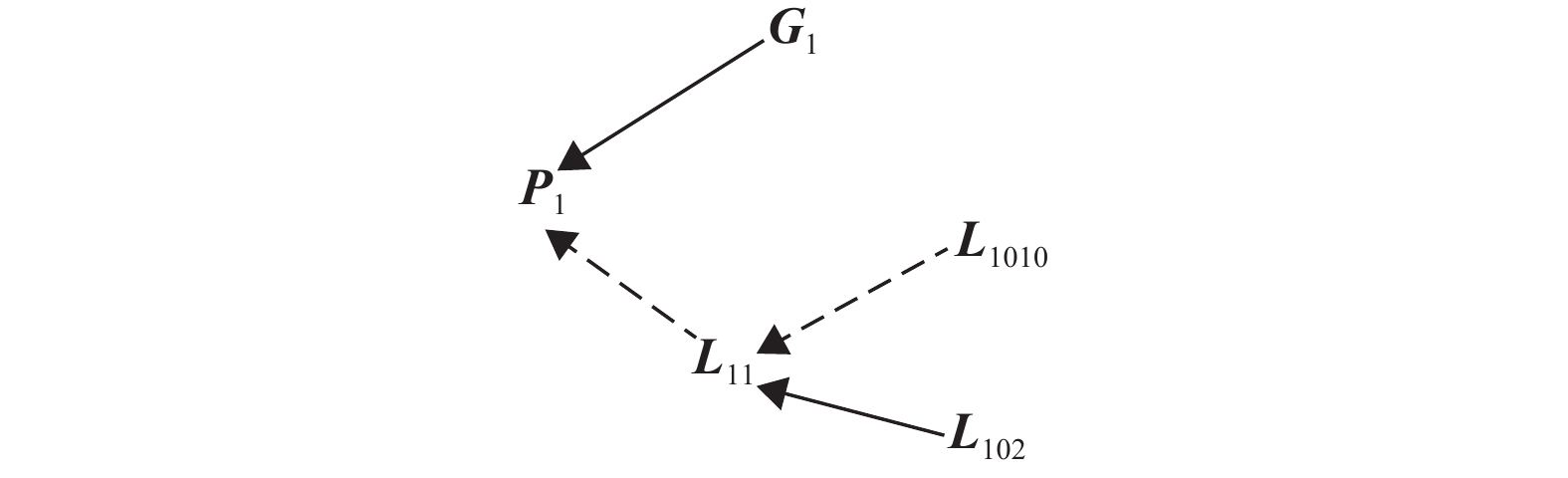

① 令

其中,

| $ {{{L}}_{101}}=\left({{\text{培育}}},{{\text{经费}}},[380,\;570]{{\text{万元}}}\right)\quad \;\;$ |

| $ {{{L}}_{1010}}=\left({{\text{培育}}},{{\text{经费}}},\left[1\;710,\;1\;800\right]{{\text{万元}}}\right) $ |

| $ {{T}}_{1010}{{L}}_{1}={{L}}_{11}=({{\text{培育}}},{{\text{规模}}},0.45{{\text{万人}}})\;\;\; $ |

因上述传导变换引起的变化,在相关树中用虚线表示,如图2所示。

|

图 2 提高培育经费后的相关树 Figure 2 The correlation tree after raising the cultivation funds |

经过变换后,问题的相容度为

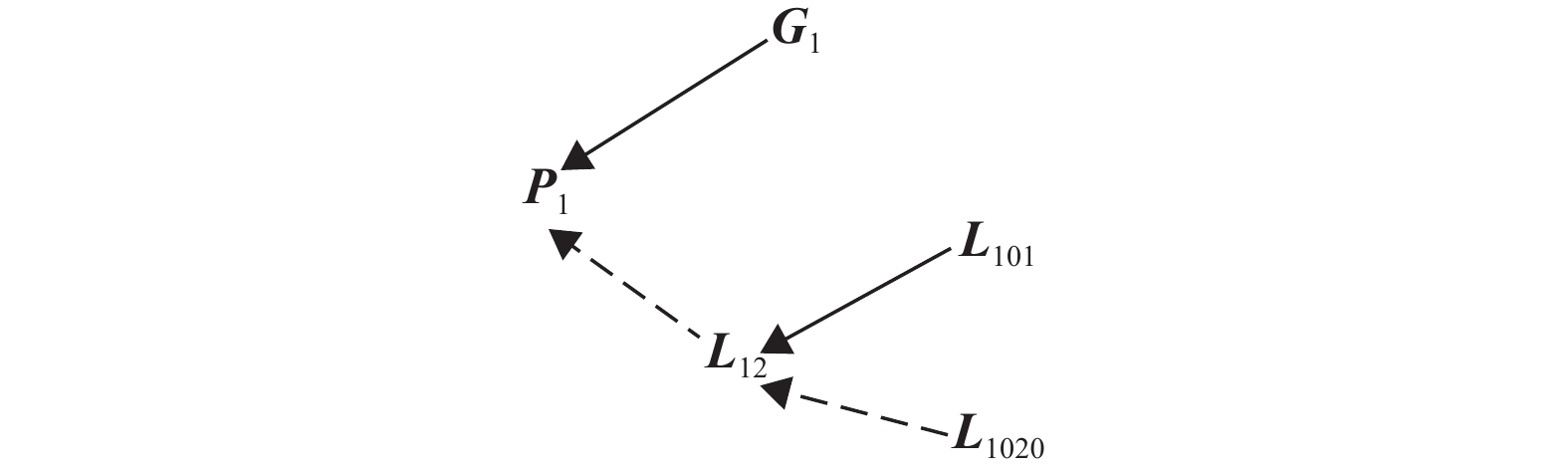

② 令

其中,

| $ {{L}}_{1020} =\left({{\text{培育}}},{{\text{方式}}},\left\{{{\text{线下}}}20{\%},{{\text{线上}}}80{\%}\right\}\right) $ |

| $ {{T}}_{1020}{{L}}_{1}={{L}}_{12}=\left({{\text{培育}}},{{\text{规模}}},0.32{{\text{万人}}}\right) \quad\;\;$ |

因上述传导变换引起的变化,在相关树中用虚线表示,如图3所示。

|

图 3 置换培育方式比例后的相关树 Figure 3 The correlation tree after changing the cultivation methods proportion |

经过变换后,问题的相容度为

③ 令

其中,

| $ {{T}}_{1030}{{L}}_{1}={{L}}_{13}=\left({{\text{培育}}},{{\text{规模}}},0.96{{\text{万人}}}\right) $ |

因上述传导变换引起的变化,在相关树中用虚线表示,如图4所示。

|

图 4 同时提高培育经费和转换培育方式比例后的相关树 Figure 4 The correlation tree after raising the cultivation funds and changing the cultivation methods proportion at the same time |

经过变换后,问题的相容度为

(2) 矛盾问题

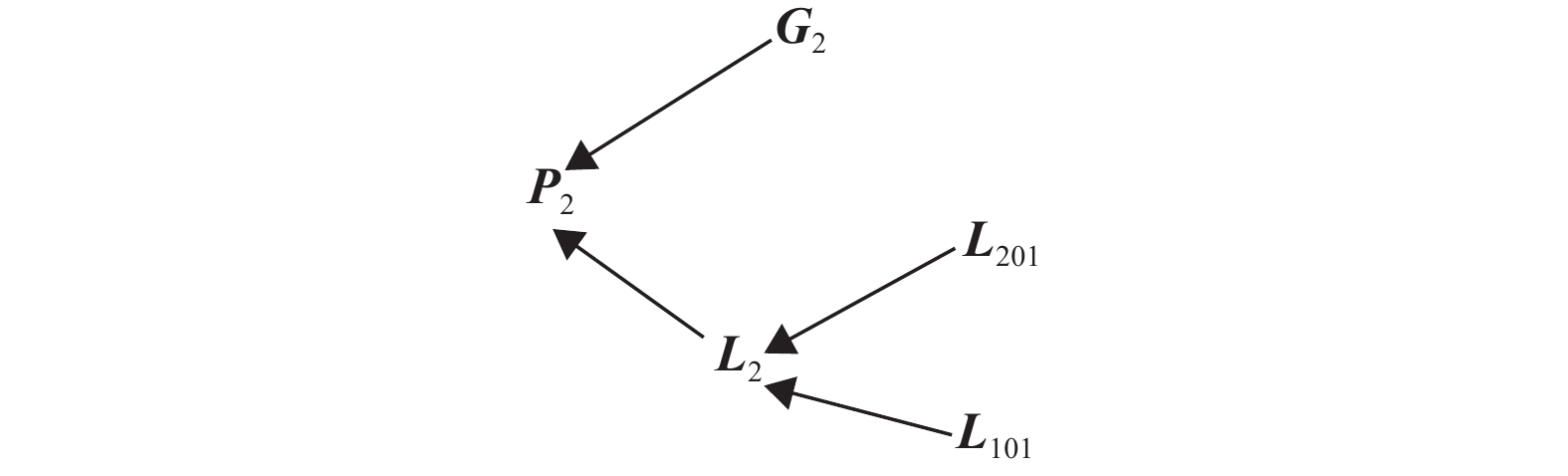

新型职业农民无论是在职业上,还是在职业技能上都具有丰富的多样性,调查发现,农民对不同种类的课程的需求累计达到了30门左右,而实际上政府部门在制定培育计划时一般会设置10~15门课程,这就导致了供需之间的矛盾。通过调研可知,影响政府培育课程设置数量的相关要素包括:① 培育师资力量;② 培育的方式,是线上培育还是线下培育;③ 培育周期;④ 培育经费预算。而这4个因素中,培育师资力量与培育经费是最主要的2个影响因素,可用可拓模型表示如下

| $ {{P}}_{2}\left\{\begin{array}{l}{{G}}_{2}\\ {{L}}_{2}\left\{\begin{array}{l}{{L}}_{201}\\ {{L}}_{101}\end{array}\right.\end{array}\right. $ |

其中,

| $ {{{L}}_{201}}=\left({{\text{培育}}},{{\text{师资力量}}},\langle 20,\;30 \rangle{{\text{人}}}\right) $ |

| $ {{{L}}_{101}}=\left({{\text{培育}}},{{\text{经费}}},[380,\;570]{{\text{万元}}}\right) $ |

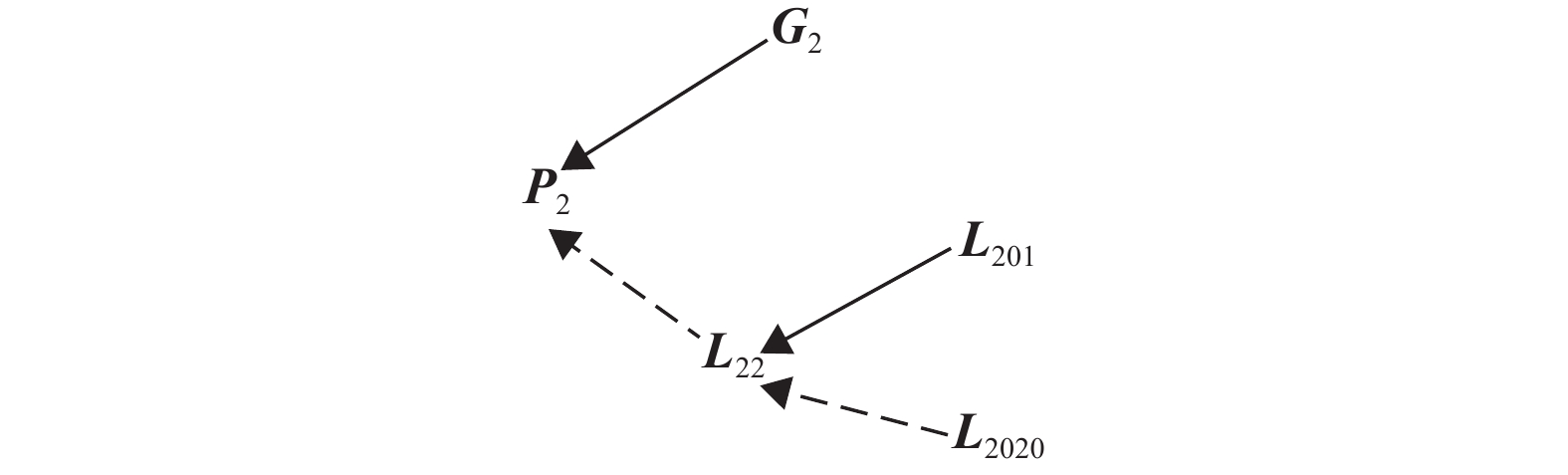

为了便于与策略生成树对应分析,将其表示成相关树,如图5所示。

|

图 5 增加师资力量和提高培育经费后的相关树 Figure 5 The correlation tree after increasing the teacher quantity and raising the cultivation funds |

同上文,对该相关树的“叶”基元进行主动变换,会引起相应的传导变换,这样就能够得到所需的结果,从而解决矛盾问题。

① 令

其中,

| $ {{{L}}_{201}}=\left({{\text{培育}}},{{\text{师资力量}}},\langle 20,\;30 \rangle {{\text{人}}}\right) $ |

| $ {{{L}}_{2010}}=\left({{\text{培育}}},{{\text{师资力量}}},\langle 40,\;60 \rangle{{\text{人}}}\right) $ |

| $ {{T}}_{2010}{{L}}_{2}={{L}}_{21}=\left({{\text{培育}}},{{\text{课程数量}}},25{{\text{门}}}\right) $ |

因上述传导变换引起的变化,在相关树中用虚线表示,如图6所示。

|

图 6 增加师资力量后的相关树 Figure 6 The correlation tree after increasing the teacher quantity |

经过变换后,问题的相容度为

② 令

其中,

| $ {{{L}}_{101}}=\left({{\text{培育}}},{{\text{经费}}},[380,\;570]{{\text{万元}}}\right) $ |

| $ {{{L}}_{2020}}=\left({{\text{培育}}},{{\text{经费}}},\left[760,\;1\;140\right]{{\text{万元}}}\right) $ |

| $ {{T}}_{2020}{{L}}_{2}={{L}}_{22}=\left({{\text{培育}}},{{\text{课程数量}}},25{{\text{门}}}\right) $ |

因上述传导变换引起的变化,在相关树中用虚线表示,如图7所示。

经过变换后,问题的相容度为

|

图 7 提高培育经费后的相关树 Figure 7 The correlation tree after raising the cultivation funds |

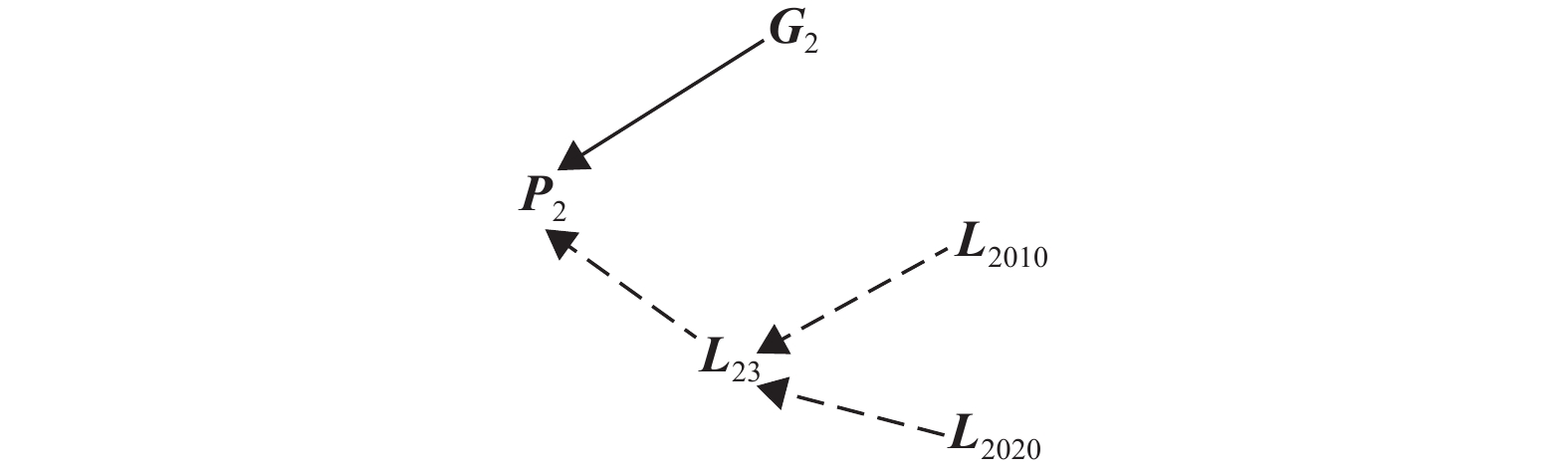

③ 令

其中,

| $ {{T}}_{2030}{{L}}_{1}={{L}}_{13}=\left({{\text{培育}}},{{\text{课程数量}}},50{{\text{门}}}\right) $ |

因上述传导变换引起的变化,在相关树中用虚线表示,如图8所示。

|

图 8 同时增加培育师资力量和提高培育经费后的相关树 Figure 8 The correlation tree after increasing the teacher quantity and raising the cultivation funds at the same time |

经过变换后,问题的相容度为

对于上述新型职业农民培育矛盾问题的可拓变换,根据全国各地实际开展的新型职业农民培育实践,从实施的可行性分别予以评价。

对于矛盾问题

对于矛盾问题

在上述3个矛盾问题破解的基础上,可以形成如下新型职业农民培育模式

| $ {{M}}= \left[\begin{array}{ccc}{\text{培育关系}}, & {{\text{前 项}}}, & {{\text{政府、第三方培育机构}} }\\ & {{\text{后 项}}}, & {{\text{不同培育需求的农民}}}\\ & {{\text{培育规模}}}, { }& {{\text{根据农民需求动态调整}}}\\ & {{\text{培育内容}}}, & {{\text{建立课程库和课程菜单}}}\end{array}\right] $ |

该模式相对于原有的新型职业农民培育模式而言,区别如下:(1) 在前项方面,原有的模式主要依赖于政府提供,新模式增加了第三方培育机构,政府可以通过购买第三方服务的方式,解决了农民培育需求规模较大与政府培育实际规摸有限的矛盾问题。(2) 在后项方面,可以区分培育需求强烈和培育需求较弱的农民,这有助于在培育内容的设置上更为精准地对接农民差异化的培育需求。(3) 在培育规模方面,由规划确定调整为根据农民需求动态调整。随着乡村振兴战略的实施,农民对于新知识、新技术、新政策的学习需求日益增多,农民培育需求的实际规模往往大于政府限定的培育名额,通过提高培育经费、转变培育方式来解决培育需求和供给之间的矛盾问题。(4) 在培育内容方面,由政府制定固定的培养方案调整为构建新型职业农民培育课程库,建立课程菜单,参训农民根据自己的职业需要进行“点单”,根据其实际需求选择合适的课程,这样就解决了培育内容模块较少与农民需求模块较多的矛盾问题,满足了新型职业农民多样化的培育需求。

4 研究结论基元理论与可拓变换理论为新型职业农民培育模式的创新提供了可操作性的新方法。该方法可以归纳为:以寻找新型职业农民培育中供需双方存在的矛盾问题为出发点,明确新型职业农民培育模式的基元,界定矛盾问题,通过可拓变换来解决矛盾问题,最后形成新的新型职业农民培育供给模式。本研究是新型职业农民研究领域的重要突破,不但对丰富新型职业农民培育研究具有重要的理论意义,而且对促进乡村振兴具有重要的现实意义。

| [1] |

黄祖辉. 科学把我乡村振兴战略的内在逻辑与建设目标[J].

中国农民合作社, 2018(3): 32-33.

HUANG Z H. The inherent logic and construction goal of the strategy of revitalizing the countryside by science[J]. China Farmer's Cooperative, 2018(3): 32-33. DOI: 10.3969/j.issn.1674-5914.2018.03.010. |

| [2] |

徐辉. 新常态下新型职业农民培育机理: 一个理论分析框架[J].

农业经济问题, 2016(8): 9-15.

XU H. The cultivation mechanism of new-type professional farmers under the new normal conditions: a theoretical analysis framework[J]. Agricultural economic issues, 2016(8): 9-15. |

| [3] |

朱启臻. 新型职业农民与家庭农场[J].

中国农业大学学报(社会科学版), 2013, 30(2): 157-159.

ZHU Q Z. New professional farmers and family farm[J]. Journal of China Agricultural University (Social Science Edition), 2013, 30(2): 157-159. |

| [4] |

叶俊焘, 米松华. 新型职业农民培育的理论阐释、他国经验与创新路径——基于农民现代化视角[J].

江西社会科学, 2014, 34(4): 199-204.

YE J T, MI S H. The theoretical explanation of the cultivation of new-type professional peasants, the experience of other countries and the path of Innovation—based on the perspective of peasant modernization[J]. Jiangxi Social Science, 2014, 34(4): 199-204. |

| [5] |

杨春燕, 蔡文. 管理可拓工程研究[J].

数学的实践与认识, 2005, 35(8): 46-51.

YANG C Y, CAI W. Management extension engineering research[J]. Mathematics Practice and Recognition, 2005, 35(8): 46-51. DOI: 10.3969/j.issn.1000-0984.2005.08.009. |

| [6] |

杨春燕. 我国管理可拓工程研究进展[J].

中国科学基金, 2010(1): 13-16.

YANG C Y. Recent progress on management extension engineering[J]. Bulletin of National Natural Science Foundation of China, 2010(1): 13-16. |

| [7] |

袁平, 刘艳彬, 李兴森. 乡村旅游公共交通供给的可拓创新研究[J].

广东工业大学学报, 2019, 36(2): 14-19.

YUAN P, LIU Y B, LI X S. A study of rural tourist public transport service supply innovation based on extenics[J]. Journal of Guangdong University of Technology, 2019, 36(2): 14-19. DOI: 10.12052/gdutxb.180152. |

| [8] |

王秀华. 新型职业农民教育管理探索[J].

管理世界, 2012(4): 179-180.

WANG X H. Exploration of the educational management of new vocational farmers[J]. Management World, 2012(4): 179-180. |

| [9] |

Khairul Baharein Mohd Noor, Kamariah Dola. Investigating training impact on farmers’ perception and performance[J].

International Journal of Humanities and Social Science, 2011, 1(6): 145-152.

|

| [10] |

何伟. 基于职业农民培养的对策研究[J].

安徽农业科学, 2006, 34(7): 1436-1437.

HE W. Countermeasure research based on professional farmer training[J]. Anhui Agricultural Science, 2006, 34(7): 1436-1437. DOI: 10.3969/j.issn.0517-6611.2006.07.084. |

| [11] |

康红芹, 王国光. 新型职业农民: 成长轨迹、影响因素及培育策略——基于19个省市39位新型职业农民生命历程的分析[J].

西北农林科技大学学报(社会科学版), 2020, 20(3): 83-90.

KANG H Q, WANG G G. New professional farmers: the growth trajectory, influencing factors and cultivation strategies[J]. Journal of Northwest A& F University (Social Science Edition), 2020, 20(3): 83-90. |

| [12] |

何金梅, 刘芬华, 何强. 乡村振兴战略初期新型职业农民多元主体重塑[J].

经济与管理, 2020, 34(3): 62-69.

HE J M, LIU F H, HE Q. Who may be the new professional farmers in the early stage of the strategy of rural revitalization[J]. Economy and Management, 2020, 34(3): 62-69. DOI: 10.3969/j.issn.1003-3890.2020.03.009. |

| [13] |

马新星, 朱德全. 现代学徒制培育新型职业农民的逻辑框架[J].

国家教育行政学院学报, 2019(9): 87-95.

MA X X, ZHU D Q. The logical framework of modern apprenticeship to cultivate new type of professional farmers[J]. Journal of National Academy of Education Administration, 2019(9): 87-95. DOI: 10.3969/j.issn.1672-4038.2019.09.013. |

2021, Vol. 38

2021, Vol. 38