2. 广东工业大学 低碳生态城乡研究中心,广东 广州 510090

2. Low-carbon Ecological Urban and Rural Research Center, Guangdong University of Technology, Guangzhou 510090, China

粤北地区现存清代历史文化遗产——钟氏大屋村围屋建筑,当地称“九厅十八井”围屋建筑,是我国南方客家乡土建筑典型代表之一[1]。“九”与“十八”的标准数字模式代表着喜庆吉祥的意义,结合南方的人文历史特征与多雨潮湿的气候及地理条件,采用中轴线对称布局形式,以科学的规划方式将厅与院落构成“九厅十八井”围屋建筑布局结构。关于文化遗产的保护,习近平总书记曾指出:丰富的历史文化遗产是一张金名片,传承保护好这份宝贵的历史文化是城市的职责,要本着对历史负责,传承历史文脉,处理好城市改造开发和历史文化遗产保护利用的关系,切实做到在保护中发展、在发展中保护[2]。而钟氏大屋村是具有风土韵味的古民居文化遗产,它是历史上遗留下来的物质遗产,是当地历史人文变迁的缩影,也是作为清远地区地域性文化的重要载体。作为具有代表性的地域文化遗产,此古建筑集合了传统优秀文化的营造技艺,对钟氏大屋村进行修复,有利于保护和合理开发利用,促进乡村振兴的发展[3]。

本文选取清远市清代钟氏大屋村围屋建筑作为研究对象,通过调研该古建筑保存现状,梳理古建筑历史发展脉络,归纳总结该古建筑概况、建筑选址与布局特征以及空间形态,提出了运用数字化技术收录建筑完整信息、建立红色文化教育基地、结合人文景点开发旅游景点的保护策略,以期对地域文化遗产的传承与保护提供借鉴和参考。

1 钟氏大屋村围屋建筑概况 1.1 区位概述钟氏大屋村围屋建筑位于清远市的南端地区石角镇,该地自然景观优美,山峦俊秀,各类村落零星散布。石角镇地处珠江水系干流之一的北江地带,在清远、广州、佛山三市的交汇点,是典型的低海拔、低丘陵类型的丹霞地貌,面积约为6×106 m2。据史料记载,清朝康熙年间,清远黄布地区布设防水护田的堤岸,简称“圩”,因该堤岸临近北江的尖角石头处,故取名为石角圩;1959年,改名为石角公社,1986年设立为镇,故称石角镇。

1.2 钟氏大屋村围屋建筑现状分析据《清远县志》记载,该大宅院始建于清嘉庆二年(1797年),距今已有200多年历史。坐西北向东南,砖石木结构,广五路三进带后楼布局,有前院、门楼、围墙,建筑面积6181 m2[4]。

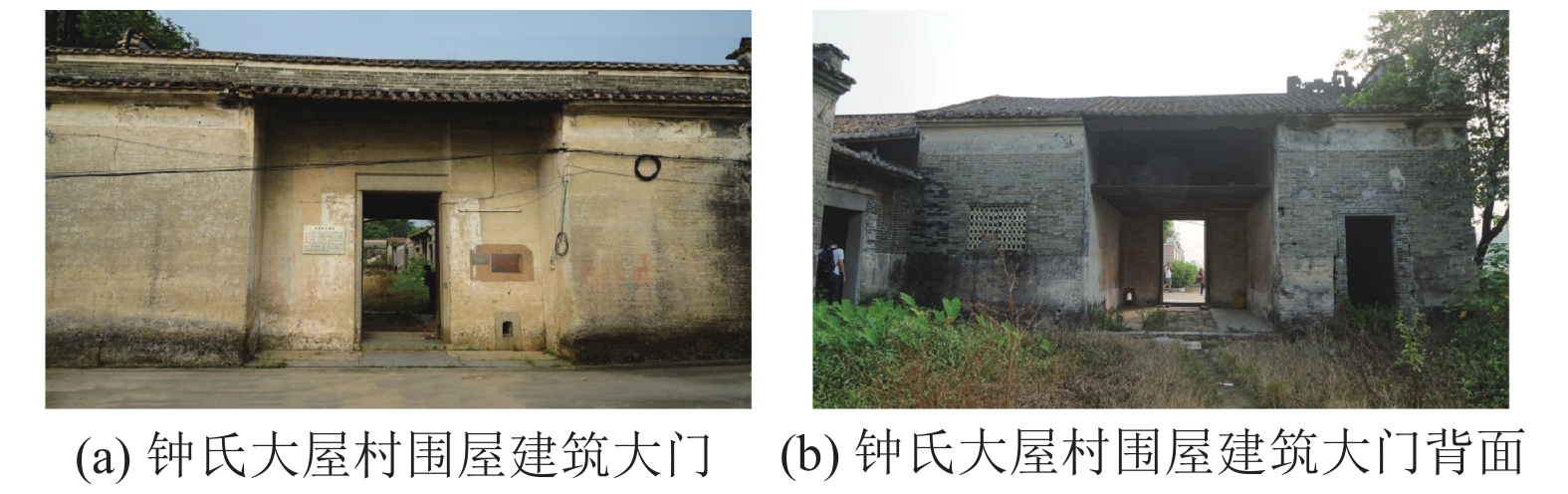

始建以来,钟氏大屋村围屋建筑经历了200多年风雨侵蚀,曾遭遇两次较大的破坏:第一次是在清朝咸丰年间,原屋主人钟氏参与太平天国农民起义运动失败后,房屋遭受到清军放火焚烧;第二次是在民国时期,侵华日军用炮火攻击,炸毁了大部分厅堂。两次造成的损毁由后续入住的居民进行过修缮,保留了基本的建筑布局形式(见图1)。

|

图 1 建筑现状图 Figure 1 Current situation of building |

在社会发展的进程中,钟氏大屋村不断受到重修和改建,导致了原有建筑形态发生变化,破坏了其完整性和原真性。由于当地居民缺乏对传统文化遗产保护的意识,他们对钟氏大屋村围屋建筑的修缮更注重实际使用,一些装饰性的构筑物或构件未能得到修整,没能将其建筑风貌妥善保留。随着社会进步与人民生活水平的提高,村民们追求更佳的居住环境,纷纷搬离该围屋建筑,导致其无人管理,失去了有效的日常维护,如今,建筑内外杂草丛生,损失了实用价值,具有艺术价值的装饰也因年久失修,失去了原有风貌[5]。

2 钟氏大屋村围屋建筑与环境特征 2.1 选址环境古人在建筑选址布局方面注重与地形及周边环境巧妙相结合,不同民系因地理和文化差异而有各自特色,如广府民居地处三角洲平原和低矮丘陵地区,选址海拔高度适中、坡度平缓,具有沿河择居的特点。客家民居因分布于粤东北山区地区,选址海拔高、坡度陡,大部分采用依山而建的建造方式,但都有共同的风水布局特征——依山、环水、面屏、朝阳[6]。

明末清初,客家民居迁徙至清远一带,生活理念与文化习俗发生重大转型[7],在新的环境中母源地文化与迁徙地文化逐渐融合为一体,对古建筑的选址环境、环境营造、建筑布局产生了深远的影响。钟氏大屋村基于山水环境进行选址,顺应山坡而建,背面种植风水林。而传统客家选址文化注重对水资源的利用,其内在含义表达出人与水之间的关系:“荫地脉,养真气。”其空间布局以水为脉,结合所处地形特征,加上人为意识及经济因素,四周修建5处基塘,形成以围屋建筑作为中心点,“林−屋−水”的布局格局,具有“形局兼备”特点(见图2)。

|

图 2 建筑及周边环境航拍图 Figure 2 Aerial photos of buildings and surrounding environment |

院落最突出的特点是“围合”之美,中国传统哲学美学精神对中国建筑的影响是多方面的[8]。钟氏大屋村围屋建筑由外到内存在着层次分明、布局严谨的防御体系:首先在选址布局中占据视野开阔的防御绝佳位置,并利用周围基塘形成第一道防御线;其次建筑外围建有0.8 m厚的三合土高墙,配合角楼、跑马廊、枪眼形成第二道立体式防御系统;最后当外敌侵犯时,内部各个房间设门彼此相通呈防御态势,形成第三道防御线。当门关闭时既能保持相互独立,又能保护自身私密性。整座围屋建筑犹如一座内外兼顾的防御性堡垒[9]。

2.3 建筑布局 2.3.1 整体布局钟氏大屋村围屋近方形(见图3),结合丘陵地貌顺坡而建,整体布局规整严谨,沿袭“前塘后林”传统规划布局[10],其中前塘“风水塘”除用作营造风水格局外,夏季可吸热降低周边环境温度;屋后种植风水林,冬季可抵御寒风;古建筑四周环绕的基塘可防火防旱。建筑营建充分利用周边土地与水资源,形成自给自足的用地格局。围屋建筑的主入口设于东南方位(见图4),前院设有长61.8 m,宽23.9 m的禾坪,采用三合土夯实而平铺,是人们用于晾晒谷物,同时作为娱乐及举办欢庆节日活动的空间场所。位于禾坪两侧对称耸立两个石质旗杆夹,阴刻有“道光二十六年(1846年)丙午科乡试第九名钟得鳌”“同治三年甲子科乡试第三十九名钟俊彪”等文字[3](见图5)。这是对族中杰出乡贤取得功名后而立的标杆,也是体现先祖崇文的标志。

|

图 3 钟氏大屋村围屋建筑鸟瞰图 Figure 3 Bird's-eye view of the enclosed building in Zhong's house |

|

图 4 钟氏大屋村围屋建筑大门图 Figure 4 Zhong's house enclosure building gate |

|

图 5 石质旗杆夹图 Figure 5 Stone flagpole clip |

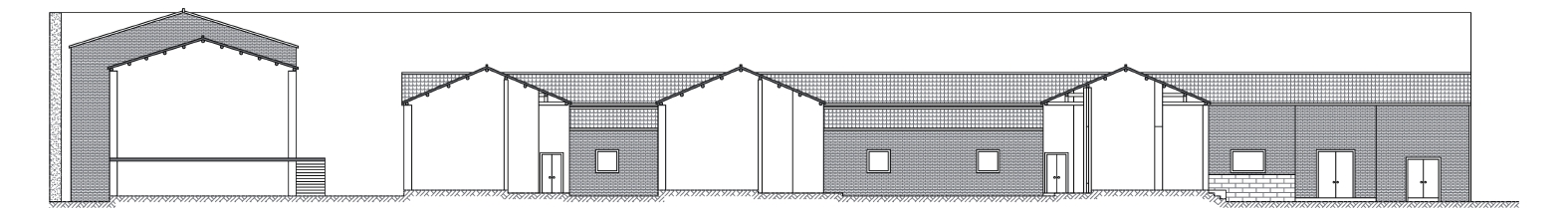

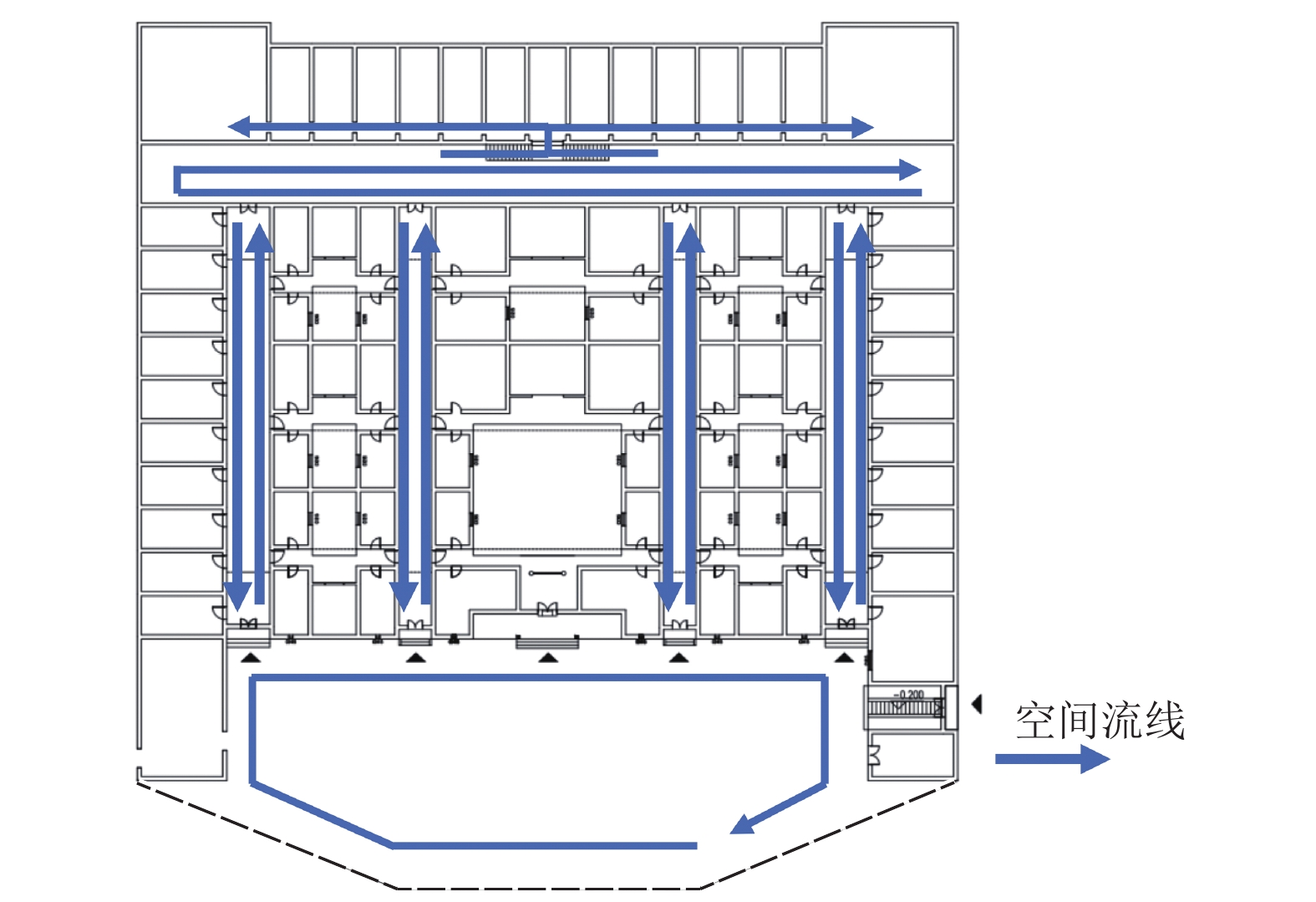

钟氏大屋村围屋建筑采用巧妙而科学的布局方式(见图6),五路三进布局,外包围U字型护厝,形成从厝式布局[11],与客家“九厅十八井”围屋建筑具有相似的特性[12]。其总面宽和总进深经测绘分别约为78.26 m与80.60 m,占地面积约6500 m2。围屋建筑大门面朝东南向,左右各设两个侧门、偏门。围屋内建筑沿袭三进厅的格局,前厅又称为“下厅”,作为迎宾送客的空间;第二进厅为“官厅”,主要是接待尊贵客人为主的空间;第三进厅为“神厅”,主要作为供奉神龛、宗族议事、祭祀祖先的主空间(见图7)[13]。以三进厅为中轴线,两侧对称布置标准单元式合院形式,外包U字型标准护厝,护厝主要作为厨房、柴草储藏及养育牲畜等功能性用房,内院用房是由左至右依次分配长幼的居住房间,待人丁壮大后再分配至两侧对称布置的护厝。而后一路排列组合十八间房间,作为家中受教育的书房。两侧配有碉式角楼作为防御空间。这是典型集居住功能与防御功能于一体的围屋建筑[14]。

|

图 6 建筑立面、平面图 Figure 6 Building elevation and Building plan |

|

图 7 建筑1-1剖面图 Figure 7 Building 1-1 section |

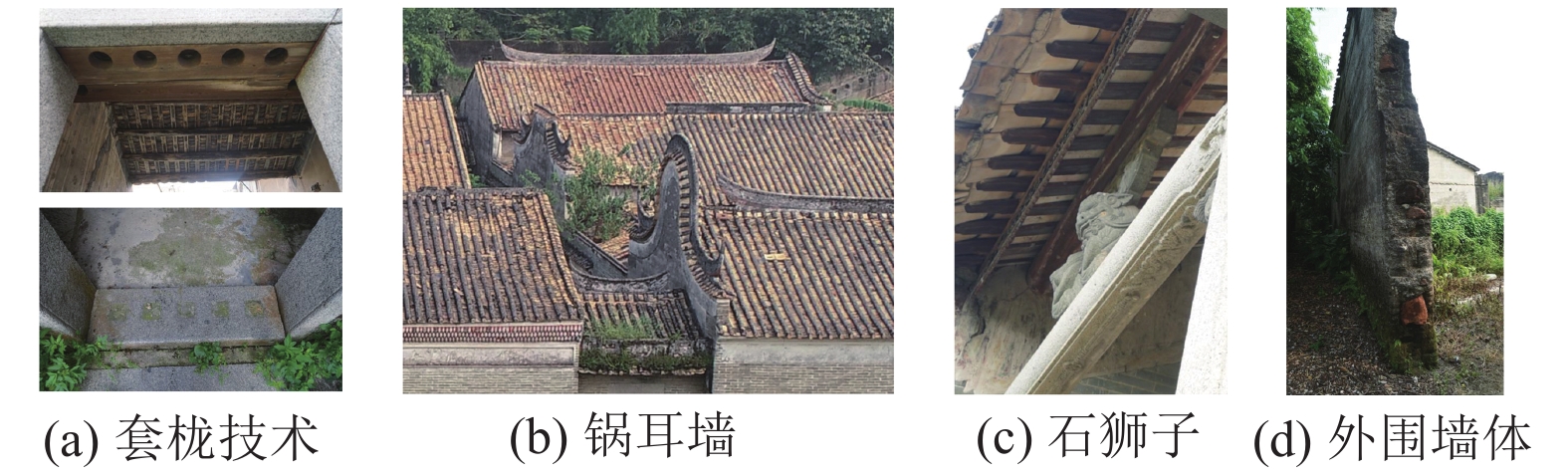

钟氏大屋村围屋建筑为传统的砖石木结构,以厅堂为核心位置作为建筑立面形制的构图中心(见图8)。大门口前设有三步廊,其台基采用的是花岗石包边;有两根石质的檐柱各连着一根石质横曲梁,横曲梁中间置有一尊石狮子,为守护家门的瑞兽。石檐柱各有一根木质额枋穿插大门的正面墙体上,木梁与柁墩上雕刻有丰富的花卉图案,其中一幅姜太公钓鱼寓意原屋主愿谋求机会,而施展自己的抱负。托脚安于步架之间,下部樟木刻有龙鱼雀替,承重梁架之间置有隔架斗拱,两根方形石前檐柱置于门前,檐下绘制有灰塑莲瓣纹等图案(见图9)。临前院墙为青砖墙形式,其他为夯土墙的形式。位于左右两侧的侧门与偏门,采用套栊技术,不仅开敞通透,还采用可拆卸的竖木条作为木栅门的方式以保障安全。屋顶主要以传统的悬山式为主,檐口部分为单挑或双挑出檐。相连的屋面降了一个高度,其接缝处则采用悬山部分掩盖,形成错落有致的丰富屋顶组合。两侧依坡而建护厝,层次分明,整座建筑表达出主次尊卑的秩序观念[15]。黑瓦屋面与石灰糯米浆墙面交相辉映,透露着朴素大方,庄严肃穆的意境。房屋瓦顶的封火山墙上凸起两个“官帽墙”又俗称“锅耳”墙,具有岭南建筑艺术风格,其象征保佑子孙世代为官、富贵吉祥的涵义。其独特的造型,精巧的装饰,与整体封闭的围屋相呼应,显现出钟氏大屋村围屋建筑特有的庄严肃穆特点(见图10)。

|

图 8 建筑立面特征图 Figure 8 Building facade features |

|

图 9 木梁及柁墩上的图案 Figure 9 Patterns on wooden beams and buttresses |

|

图 10 立面局部图 Figure 10 Elevation part |

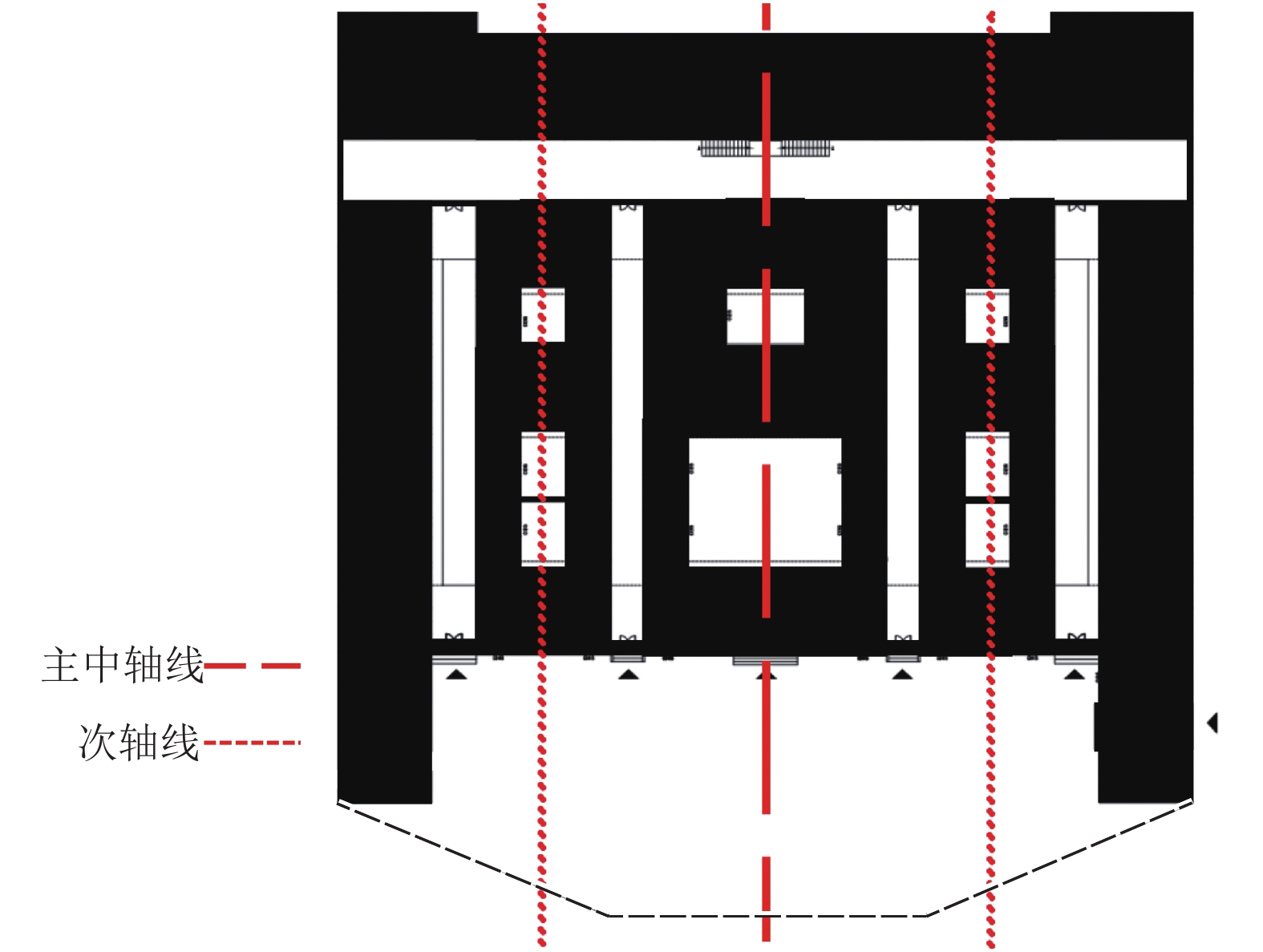

钟氏大屋村围屋建筑内部空间的基本特点可以概括为:以中轴线为中心两边建筑空间对称布置,多个“厅—井”结构形式有机组合,构建出严谨有序的空间均衡秩序,并塑造出良好的空间内部关系[16]。

2.4.1 中轴对称—严谨有序轴线是主导着钟氏大屋村围屋建筑空间组织中最有约束力的空间要素,它是“九厅十八井”空间组织内部结构的逻辑线(见图11)。在中轴线的约束下,围屋建筑朝东西方向进行延伸,形成相互独立又相互制约的节点空间——厅井,其促使围屋建筑表现出严谨、理性、有序的特征。作为“九厅十八井”的脊梁轴线,它不仅仅控制着整体空间次序,还隐喻着代表“中正、向心”这些中国传统的哲学观念[17],也代表着古代严格封建等级空间化的秩序,展现出严谨有序、对称均衡、层层递进的特点。

|

图 11 中轴控制线图 Figure 11 Central axis control line drawing |

钟氏大屋村围屋建筑通过中心轴线的控制,建立“九厅十八井”空间秩序,形成对称均衡、严谨有序的特点(见图12)。其内部空间主要采用欲扬先抑的手法,通过空间流线的层层递进,营造出通畅、明亮、节奏收放有致的空间意蕴,增加了“九厅十八井”空间秩序的丰富性[5],既保留了传统文化的文化韵味,又体现了唯美的时代特色。

|

图 12 空间秩序图 Figure 12 Spatial order map |

钟氏大屋村围屋建筑的空间形态往往与厅堂为一体,是一个无具象界面的类井状泛空间[18]。它是以天井为中心,四周房屋围合而形成“内向聚合”的居住形态,更是以人文为主体的人文空间,为人们提供情感交流的室外活动空间。天井的存在保障了建筑采光、通风等功能性问题,它是根据当地的气候特征、风俗文化、生活习惯而演变成不断完善的功能性空间,还反映了中国传统文化中天人合一的哲学思想。在以人的丰富情感为核心,结合结构多样性的构造中,谋求人与环境和谐相处的空间环境,创造出富有深邃文化内涵的人文环境[19]。

3 钟氏大屋村围屋建筑保护策略 3.1 运用数字化技术收录建筑完整信息随着计算机技术的快速发展,以数字近景摄影测量、三维激光扫描、虚拟现实等技术为基础的数字化保护与复原开始在古建筑保护中扮演重要的角色[20]。一方面,部分传统古建筑由于没有得到有效的保护和管理维护,造成其原有风貌严重受损。另一方面由于传统古建筑大多是砖石木结构,容易被突发自然灾害造成重大的损坏。因此,没有具体的科学记录信息作为参照,对于受到破坏后的古建筑无法完整的进行修复,运用数字化技术方法对古建筑自身价值的保护有着丰富的战略意义。钟氏大屋村于2004年6月11日划为区级文物保护单位,但目前该围屋建筑处于无人打理的状况,部分构件也没有得到有效的保护与修复,原有建筑风貌也没有得到有效复原。为了提供更为有效的保护,利用数字化技术建立好建筑模型,收录建筑完整信息,形成数字化档案,对于其修复及日常保护提供依据。再结合网络平台技术,以互动式多媒体数字化展示手段,将古民居相关信息传递给公众,为公众传播地域性的文化信息,吸引更多的公众积极参与传播,更好地做好文化传承工作,促使当地相关单位与村民对该围屋建筑进行保护。

3.2 建立红色文化教育基地将钟氏大屋村建成红色文化教育基地,是对国家号召的响应,有助于弘扬当地红色文化精神。钟氏大屋村围屋建筑作为该地域的留存遗产,经历了200多年的历史变迁。抗日战争期间中共广东省委派一批革命人士进驻此地开展抗日救亡宣传活动,当地居民也为抗日战争也做出了贡献。1993年广东省民政厅粤民办函{1993}150号文件中批复同意石角马头石村为抗日战争时期革命根据地(即革命老区)。该围屋建筑在历史发展的长河中积淀了深厚的红色文化底蕴,这些红色文化印刻在饱经风霜的围屋建筑的建筑肌理上,它们也逐渐成为围屋建筑的一部分,也影响周边环境形成比较特殊的人文环境和乡村肌理,形成宝贵的红色精神财富,不应将这些红色文化价值埋没在过去的历史中,应把属于该地区的红色文化传承好。在现代的乡村改造中,在原有的基础格局上,将钟氏大屋村改造成红色文化教育基地,既作为展览馆宣扬红色文化事迹,又作为党支部的交流空间,将红色教育与红色精神向外辐射,集结当地人民参与到红色文化建设中来,让老一辈感受革命情怀,让新青年传承爱国精神。

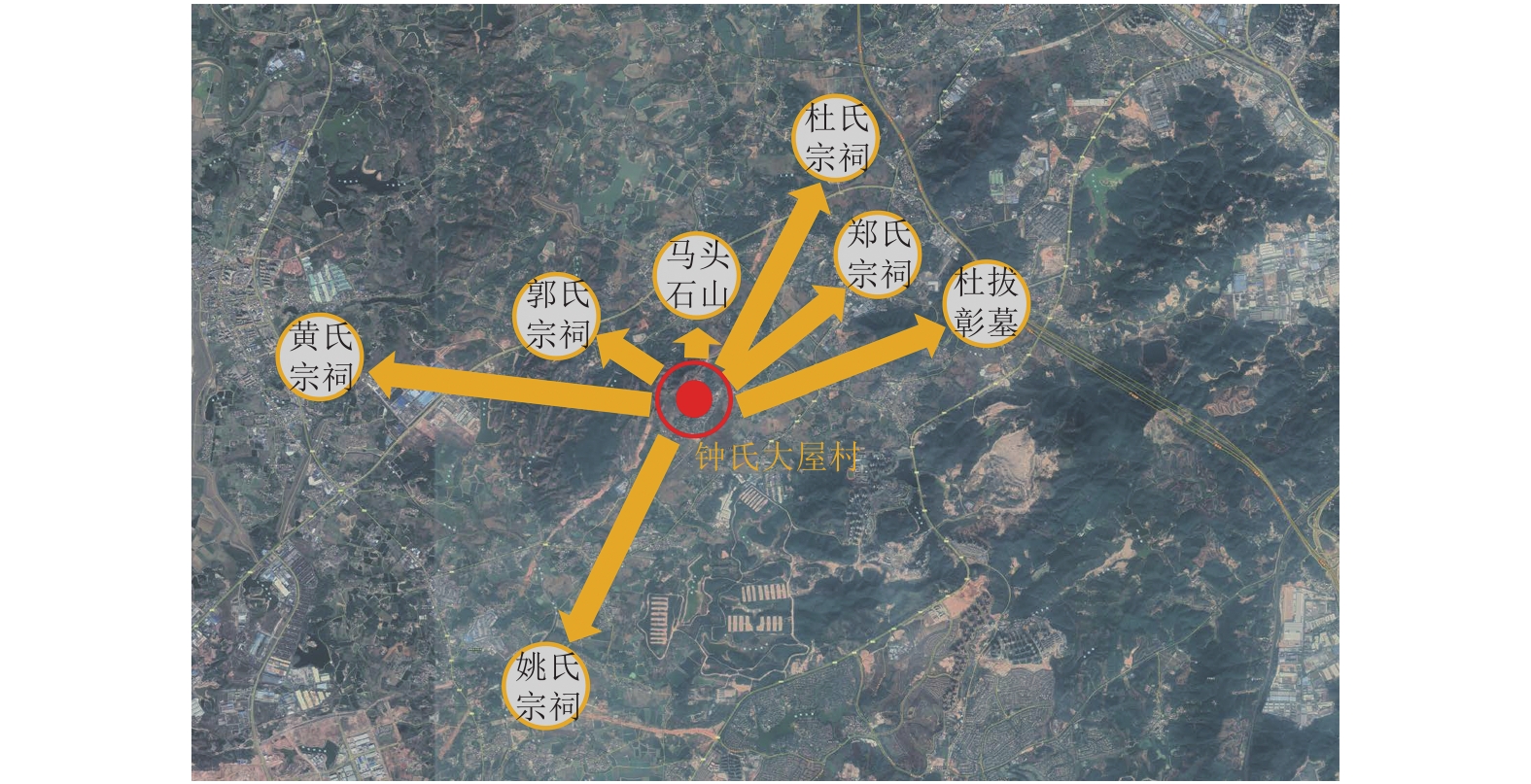

3.3 结合人文景点开发旅游线路钟氏大屋村围屋建筑所在区位,有着丰富的发展旅游开发潜力,其周边拥有丰富的文物古迹,如清朝康熙四十二年(1703)文林郎中宪大夫郑拨彰墓;文重教的静轩王公祠;2012年评选为广东省古村落之一的桂轩郑公祠;当地文保单位黄氏宗祠、杜氏宗祠、姚氏宗祠以及敬祥郭公祠;周边还有诸如马头石山旅游景区(见图13)。作为文化遗产,它们拥有促进当地活态发展的资源和价值,因此,围绕该古建筑建立红色文化教育基地,结合周边文物古迹串联成人文旅游景点,再结合马头石山旅游景区形成旅游线路,一方面可以有效地保护古建筑,另一方面可以给当地带来经济收入,使当地的文化遗产受到可持续发展的保护与传播。结合自身文化资源进行发展,既能充分发挥历史文化价值,又能有效保护古建筑的物质空间环境,建立起当地村民对本土建筑文化遗产的认同,引起外来观光游客对于文化遗产的意识,有效加强人与人之间、人与地区之间的纽带联系,也使当地的红色文化得以有效传播,建立属于该地区的地域性旅游景区。

|

图 13 周边旅游景区图 Figure 13 Surrounding tourist attractions |

钟氏大屋村围屋建筑体现了儒家思想中严格的家族制度和含蓄隐秘的家庭气氛,显示了当地人内心那一份对传统文化的坚持和传承[21]。在当前新型城镇化建设不断发展过程中,钟氏大屋村围屋建筑因远离城市中心而被忽略,造成保护文物无人问津、无人管理的尴尬局面。本文通过分析钟氏大屋村围屋建筑的建筑形制与空间形态特征,以此作为建筑保护理论的基础支撑,提出了利用计算机建模技术,对该古建筑进行收录建筑完整信息,实现对该建筑的数字化保护[22];同时为响应以习近平总书记为核心的党中央提倡的红色精神,提出将钟氏大屋村建成红色文化教育基地,传承红色教育;并结合周边文物古迹与当地马头石山旅游景区整合开发其旅游休闲体验功能,丰富我国现有村落类型,促进“美丽乡村”建设的多元化发展。研究成果为制定保护措施与合理开发利用策略提供科学依据,也为文化遗产保护开发的实际操作提供学术支撑与理论参考,为促进乡村建筑文化振兴,延续建筑文化血脉研究增砖添瓦。

| [1] |

李思言. 闽西客家培田古民居的建筑与文化[J].

科技信息, 2010(8): 528.

|

| [2] |

中华人民共和国中央人民政府. 习近平关于北京市考察工作时的讲话[R]. [2014-02-26]. https://www.xuexi.cn/lgpage/detail/index.html?id=11483941323492929556.VW001.031.20140226.002.

|

| [3] |

梁步青, 肖大威, 陶金, 等. 赣州客家传统民居文化地理研究[J].

建筑学报, 2019(S1): 59-63.

LIANG B Q, XIAO D W, TAO J, et al. A study on the cultural geography of traditional hakka dwellings in Ganzhou[J]. Journal of Architecture, 2019(S1): 59-63. |

| [4] |

清远县志编辑委员会. 清远县志[M]. 清远: 清远市地方志编纂办公室, 1995.

|

| [5] |

尹婧, 安勇. 新型城镇化背景下以文化基因保护湘西传统民居研究[J].

中外建筑, 2018(10): 73-75.

YIN J, AN Y. Study on the protection of traditional houses in Western Hunan with cultural genes in the context of new urbanization[J]. Chinese and Foreign Architecture, 2018(10): 73-75. |

| [6] |

潘莹, 段佳卉, 施瑛. 环境选择视角下的广东汉民系传统聚落选址与景观格局分析[J].

建筑遗产, 2019(2): 24-31.

PAN Y, DUAN J H, SHI Y. Analysis of location selection and landscape pattern of traditional Han ethnic settlements in Guangdong province from the perspective of environmental selection[J]. Architectural Heritage, 2019(2): 24-31. |

| [7] |

朱雪梅. 粤北传统村落形态及建筑特色研究[D]. 广州: 华南理工大学, 2013.

|

| [8] |

于建伟. 福建省连城县培田古村落传统风貌研究[D]. 西安: 西安建筑科技大学, 2010.

|

| [9] |

张兵华, 陈小辉, 李建军, 等. 传统防御性建筑的地域性特征解析−以福建永泰庄寨为例[J].

中国文化遗产, 2019(4): 91-98.

ZHANG B H, CHEN X H, LI J J, et al. Analysis of regional characteristics of traditional defensive buildings - taking Yongtai village in Fujian Province as an example[J]. Chinese Cultural Heritage, 2019(4): 91-98. |

| [10] |

陆元鼎, 魏彦钧. 广东潮安象埔寨民居平面构成及形制雏探[J].

华南理工大学学报(自然科学版), 1997(1): 33-40.

LU Y D, WEI Y J. Probing into the plane composition and forms of the folk houses in Xiangpu Village, ChaoAn, Guangdong[J]. Journal of South China University of Technology(Natural Science), 1997(1): 33-40. |

| [11] |

陆元鼎. 中国客家民居与文化[M]. 广州: 华南理工大学出版社, 2000.

|

| [12] |

朱雪梅, 林垚广, 叶建平, 等. 粤北古村落典型空间形态研究[J].

北京规划建设, 2016(2): 126-129.

ZHU X M, LIN Y G, YE J P, et al. Study on typical spatial form of ancient villages in northern of Guangdong[J]. Beijing Planning and Construction, 2016(2): 126-129. |

| [13] |

陆琦编著. 广东民居[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2008.11.

|

| [14] |

孙大章. 中国民居研究[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2004.

|

| [15] |

杨星星. 清代归善县客家围屋研究[D]. 广州: 华南理工大学, 2011.

|

| [16] |

杨梦雪. 北京四合院建筑空间研究[J].

艺术科技, 2016, 29(1): 317-318.

|

| [17] |

李停生. 北京清代蒙古王府建筑与空间形态研究[D]. 北京: 北京建筑大学, 2019.

|

| [18] |

那仲良. 图说中国民居[M]. 上海: 生活·读书·新知三联出版社. 2018年.

|

| [19] |

刘敦桢. 中国住宅概说[M]. 天津: 百花文艺出版社, 1983.

|

| [20] |

泽金. 世界文化遗产数字化保护与建设初探−以西藏罗布林卡古建筑为例[J].

文物保护与考古科学, 2017, 28(4): 115-122.

ZE J. Digital protection and construction of world cultural heritage objects: Taking as an example, ancient buildings at Luobulinka Tibet[J]. Sciences of Conservation and Archaeology, 2017, 28(4): 115-122. |

| [21] |

吴庆洲. 中国客家建筑文化(上)[M]. 武汉: 湖北教育出版社, 2008.

|

| [22] |

饶金通. 古建筑的三维数字化建模与虚拟仿真技术研究[D]. 厦门: 厦门大学, 2006.

|

2020, Vol. 37

2020, Vol. 37